辽宁省本溪市第一中学2012届月考题[岳麓版]

文档属性

| 名称 | 辽宁省本溪市第一中学2012届月考题[岳麓版] |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 105.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-11-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本溪市第一中学2009—2010学年度上学期 高一月考卷

历 史 试 题

第Ⅰ卷(选择题 共60分)

一、选择题。本大题共30小题,每小题2分,计60分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1. 在宗法观念盛行的封建社会,姓氏也有贵贱之分。“赵”姓并不是中国最大的姓氏,但在《百家姓》中却排序第一,由此可推断出该作品最早可能出现在( )

A.西周 B.唐朝 C.北宋 D.明朝

2. 下列各项是《史记》中关于西周时期重要诸侯国受封情况的记载,其中属于同一类受封对象的是( )①“吴太伯,太伯弟仲雍,皆太王之子,丽王季历之兄也。”②“于是武王已平商而王天下,封师尚父于齐营丘。”③“召公爽与周同姓,姓姬氏。周武王之灭纣,封召公于北燕”④“陈胡公满者,虞帝舜之后也。……周武王克殷纣,乃复求舜后……封之于陈”

A.①② B.②④ C.①③ D.③④

3. 观察下表,按照西周宗法制的规定,有资格继承王位的是( )

妻妾 称 谓

妻 A.三哥(20岁) B.四哥(14岁)

妾一 C.大哥(25岁)

妾二 D.二哥(22岁)

4. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“在中国长达数千年的历史上,有过三次大革命,它们从根本上改变了中国的政治和社会结构。第一次发生于公元前221年……第二次发生于1911年……第三次在1949年”。第一次“革命”是指( )

A.中央集权制度的建立 B.世袭制度的确立

C.宗法分封制度的形成 D.封建制度的建立

5. “皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变为正式的辅政机构。”符合这一情况的实例有( )

①秦朝御史大夫 ②明朝殿阁大学士 ③清朝军机大臣

A.①②③ B.①③ C. ②③ D.①②

6. 秦代砖文中有“海内皆臣,岁登成熟,道毋饥人”的记载。对“海内皆臣”的理解最准确地是( )

A.疆域辽阔,臣民众多 B.交通发达,四方来朝

C.实行县制,中央集权 D.国家统一,皇权至上

7. “虽无相名,实有相职,既有相职,却无相权,既无相权,却有相实。”材料所反映的现象最早出现于( )

A.唐朝 B.宋朝 C.明朝 D.清朝

8. 下列措施中有利于限制地方割据势力的是( )

①秦始皇建立郡县制 ②汉武帝颁布“推恩令”

③唐玄宗设置节度使 ④宋太祖派文臣做知州

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

9. “汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。”(钱穆《国史新论》)文中“委员制”指当时的( )

A.三公九卿制 B.郡县制 C.三省六部制 D.内阁制

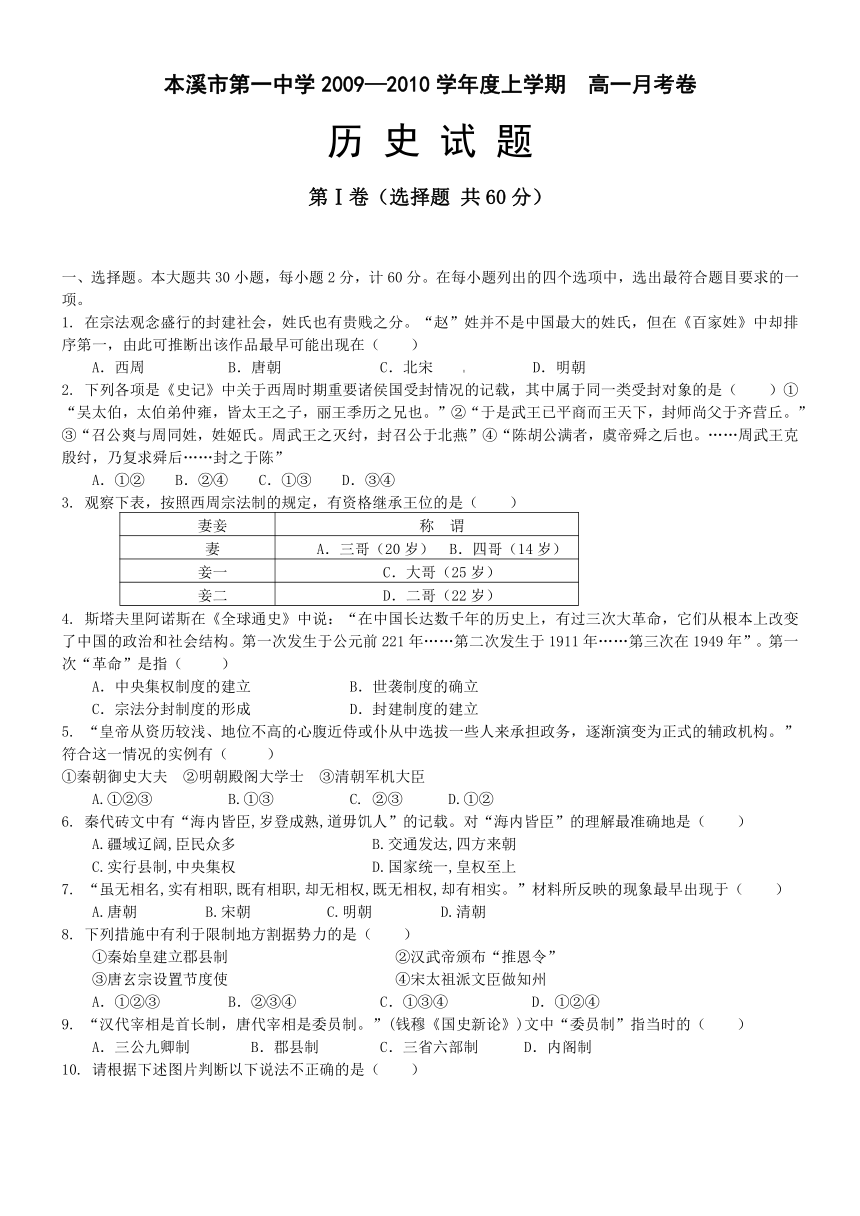

10. 请根据下述图片判断以下说法不正确的是( )

A.反映皇权和相权之争贯穿于中国古代中央集权制度的演变之中

B.反映的趋势是皇权逐渐加强,相权逐渐削弱,最终被废止

C.反映的发展趋势易形成暴政,压抑民主政治

D.反映了秦朝、唐朝、元朝、明朝四朝的中央机构的设置情况

11. 有位学者指出:“中国政治传统中,君权和相权的关系,是一部不断磨擦,不断调整的历史。”下列有关历代宰相制度演变的说法,不正确的是( )

A.汉武帝为削弱丞相的职权,任用亲信朝臣,形成所谓的“中朝”

B.唐代三省的长官都是宰相

C.宋代设置枢密院为副相,分割宰相的财权

D.元朝废除了尚书省和门下省,而将尚书省的六部移至中书省,并掌理一切政务

12. 在宋代的官员中,有三分之一以上来自平民家庭,这是因为当时推行的选官制度是( )

A.军功爵制 B.察举制

C.九品中正制 D.科举制

13.五代以来君主七朝八姓,赵匡胤“黄袍加身”建立北宋后的百余年间,未发生类似的现象,一般认为,北宋统治体制的变革是重要原因。下列各项中能全面反映其体制变革的一项( )

A.采用文官取代武将任地方长官 B.从中央到地方实行财、政、军分权

C.降低将帅之地位疏远将兵关系 D.削弱相权另设枢密院管理军事

14. 常言道:“一方水土养一方人”。古希腊的自然地理环境对希腊文明最主要的影响是( )

A.君主制盛行 B.小国寡民 C.公民政治盛行 D.文明基础薄弱

15. “公民大会是国家的最高权力机关,所有合法的公民均有参与权、知情权、发言权、选举权和被选举权。”这反映了雅典民主制的特点是( )

A.人民主权 B.轮番而治 C.少数服从多数 D.代议制

16. 古希腊是民主政治的发源地,创立了许多民主政治的形式。其中对近代资产阶级代议制的产生影响最大的是( )

A.公民大会 B.陪审法庭 C.首席将军 D.五百人议事会

17. 从目的上看,希腊的民主政治是为了( )

A.维护所有公民的利益 B.建立起强大的中央集权

C.维护奴隶主阶级的根本利益 D.确立起文明的典范

18. 亚里士多德有一句名言:“人是城邦的动物。”这里的“人”指的是( )

A.奴隶 B.妇女 C.奴隶主贵族 D.公民

19. 某中学进行“三世纪罗马帝国模拟法庭”的课外活动。其中,场景错误的是( )

A.场景三:原告,一罗马帝国公民;被告,一新征服地区的自由民。案由:人身伤害

B.场景二:原告,一罗马帝国公民;被告,一移居帝国外邦自由民。案由:追讨欠款

C.场景一:原告,一奴隶;被告,一罗马帝国公民。 案由:要求取得人身自由

D.场景四:原告,一移居帝国外邦自由民;被告,一新征服地区自由民。案由:商业纠纷

20. 《十二铜表法》规定:“如果在夜里行窃的人被人当场杀死,则这种杀人的行为被认为是合法的。”这一规定反映的实质是( )

A.法律严酷野蛮 B.极力维护私有财产

C.法律公平公正 D.维护了平民的利益

21. 罗马法成为近现代法律先驱的主要原因( )

A.保留了古老习俗 B.维护了平民的利益

C.蕴涵了人人平等、公正至上的法律观念 D.对人的行为做出详细的法律规范

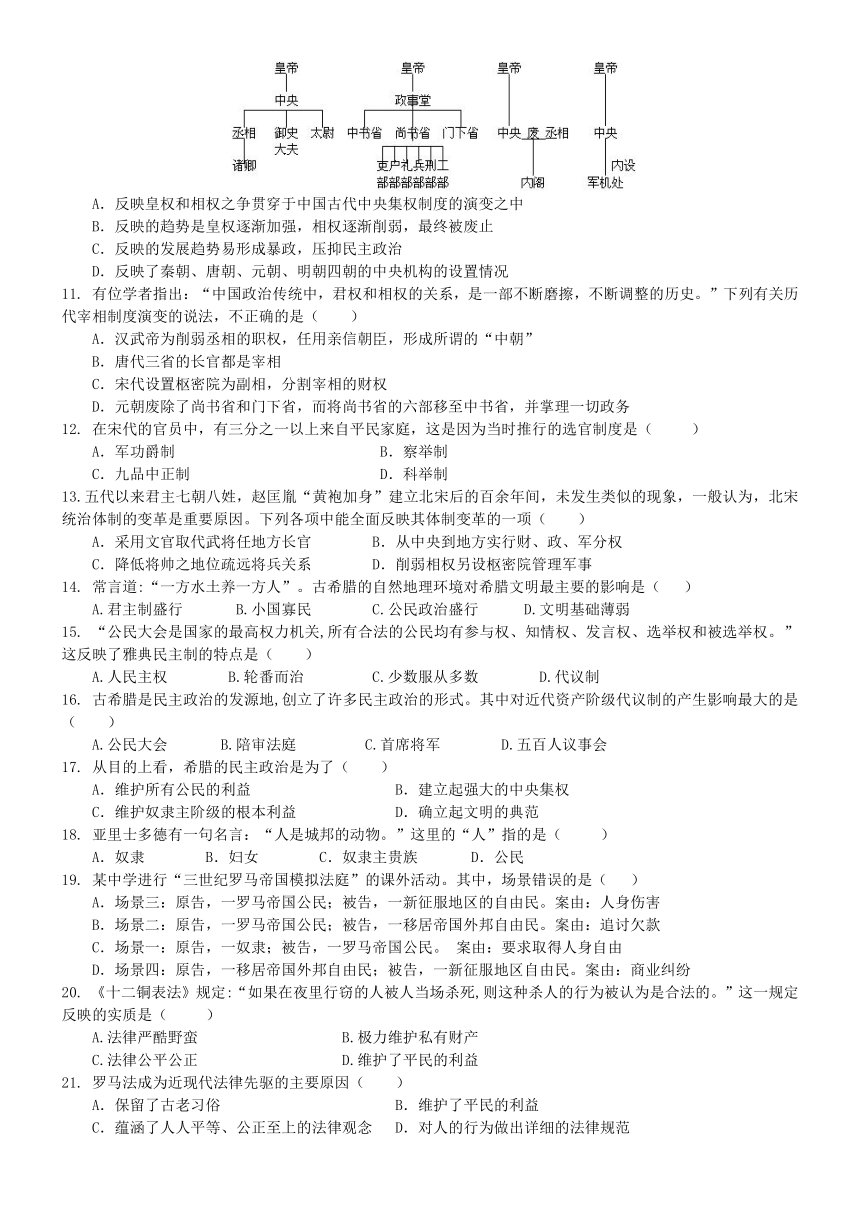

22. 以下两幅图所反映的法律文献的关系是( )

A.前者提供了后者所需的一些法律形式 B.前者是后者的组成部分

C.后者是前者的组成部分 D.两者毫无关系

23. 从《十二铜表法》开始,古罗马制定了严格的债务法规,并在以后的司法实践中不断完善,这表明罗马统治者( )

①注重保护私有财产 ②重视维护平民利益

③被迫改善奴隶处境 ④力图缓和贵族与平民矛盾

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

24. 现代政治制度以及民主化、法律化、制度化等现代社会普遍接受的政治原则,是从哪个国家开始的( )

A.中国 B.美国 C.英国 D.法国

25. 1689年颁布的《权利法案》从《大宪章》那里继承的主要思想是( )

A.保障人民的人身自由思想 B.用法律限制王权的思想

C.法律面前人人平等的思想 D.国王不能干涉议会的思想

26. 历史学家在评论1832年英国议会选举制度改革时说“英国比欧洲任何国家也许更接近于革命”。这是因为( )

A.工人阶级和下层群众获得了选举权 B.工业资产阶级获得进入议会的权力

C.推翻了斯图亚特王朝的统治 D.避免了社会动荡,保持了政局的长期稳定

27. 美国1787年宪法规定:“最高法院和低级法院如忠于职守,得终身任职。”这一规定的直接目的是( )

A.保障法官人身安全 B.保证司法独立性

C.实现三权分立 D.维护共和制政体

28.二战期间,英国首相丘吉尔对美国总统罗斯福说:“总统先生,人们关心的是你在何种程度上不经国会批准而能采取行动,而你不必为内阁所困扰。另一方面,我从不为议会所困扰,但我事事都得与内阁商量并获得内阁支持。” 丘吉尔这段话反映了英美两国政体不同之处( )

①美国是共和政体,英国是君主立宪政体

②美国政府首脑是总统,英国政府首脑是首相

③美国总统不对国会负责,英国首相要对议会负责

④美国总统由选举产生,英国首相由议会产生

A.①② B.①②③ C.①③④ D.①②③④

29. 西方的“三权分立”并不是什么神秘的东西,它和中国儿童游戏中“锤子、剪刀、布”是同一原理,即一物降一物。此种说法你认为( )

A.正确,讲出了三权分立的实质

B.贴切,道出了三种权力间的关系

C.不妥,三种权力关系不是简单的单向制约

D.不妥,三种权力的关系应该是你中有我,我中有你

30. 下列宪法中,首次规定司法权与行政权、立法权分离的是( )

A.英国《权利法案》 B.德意志帝国宪法

C.美国1787年宪法 D.法兰西第三共和国宪法

第Ⅱ卷(非选择题 共40分)

二、非选择题。本大题共2小题,31题18分,32题22分,共40分

31. 阅读下列材料:

1997 年5月布莱尔首任英国首相,到 2005 年5月5日布莱尔领导的工党在英国大选中再次获得胜利,布莱尔也成为工党历史上第一位三次蝉联首相职务的领导人。在布莱尔执政的2003年,以美国为首的西方国家出兵伊拉克,作为美国的重要盟国,英国也派兵参加了对伊拉克的战争。

请回答:

(1)布莱尔成为英国首相,应具备什么条件?(6分)

(2)英国派兵参加对伊拉克的战争,内阁成员大体上是赞同还是反对?(2分)为什么?(2分)

(3)如果当时英国女王伊丽莎白二世反对出兵,首相布莱尔是否会因此而撤兵?(2分)为什么? (2分)

(4)假设英国议会中的大多数议员极力反对,结果又会怎样?(4分)

32. 阅读下列材料:

材料一

图一 图二

(1)将上述两幅图所示政治文明成果填入下表中适当的位置。(4分)

图片 一 二

国家(朝代)

政治文明效果

(2)山东是中国沿海经济大省之一。结合材料一说明山东省为什么又称“齐鲁大地”?(2分)元朝是怎样加强对该地区管辖的?(1分)

材料二 新英格兰出现的骚乱,我们商业上的不景气以及笼罩全国各地的那种普遍的低迷消沉情绪,在很大程度上(如果不是完全的话)归咎于最高权力机构的无权。

——华盛顿1787年给友人的信

(3)依据材料二指出美国独立之初面临什么问题?(2分)是如何解决的?(2分)

材料三 中央对地方实行严格管理,国家官员在君主面前,永远只能处于被管理被驱策的地位,决不能按自己的意图或根据客观条件运用独立的治理权。

——摘自《中国政治制度史》

(4)结合材料三和所学知识分析在中央和地方的关系上,古代中国和美国有何不同?(4分)古代中国的这种处理方式对中华民族发展有何作用? (3分)

(5)综合上述材料你得到什么启示?(4分)

本溪市第一中学2009—2010学年度上学期 高一月考卷

历 史 试 题

参考答案:

选择题。本大题共30小题,每小题2分,计60分。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C C A A C D C D C D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C D B C A D C D C B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C A C C B B B D C C

二、非选择题。本大题共2小题,31题18分,32题22分,共40分

31.答案:

(1)具备条件:工党必须在议会选举中获胜成为议会第一大党(2分布莱尔必须是工党领袖(2分);

必须通过英国女王的任命。(2分)

(2)赞同(2分),

内阁对国家事务集体负责(1分),

内阁与首相共进退。(1分)

(3)不会(2分)。

首相掌握行政大权(1分),

只对议会负责,不对国王负责。(1分)

(4)议会可以通过对政府的不信任案要求内阁下台(2分);

内阁要么下台,要么请求国会宣布解散议会,重新选举(2分)。

32.答案

(1)图片一,西周(1分) 分封制(1分);

图片二,秦朝(1分) 中央集权制度(1分)

(2)在古代山东省曾分封过齐、鲁两个诸侯国(2分)。

元朝山东归中书省直接管辖。(1分)

(3)问题:政治上的松散状态(邦联制)无法形成强有力的中央政府来稳定统治秩序,保护国家的利益与主权。(2分)

解决:召开制宪会议,制定1787年宪法(联邦宪法);

宪法规定实行联邦制。(2分)

(4)中国:权力高度集中,地方无独立的权力。(2分)

美国:中央集权与地方分权相结合,(国家主权属于联邦,中央

政府与州政府实行分权)。(2分)

作用:奠定了中国古代多民族大一统国家的基础,有利于国家的

统一(1分);

集中人力物力进行大规模的经济建设,有利于农耕经济的持续发展(1分);

有利于各地区的文化交流和民族融合,有利于中华文明的延续(1分)。

(5)农业文明时代中央集权制度适合中国国情(1分);

工业文明时代实行中央集权与地方适度分权相结合已成为先进国家普遍的选择(1分);

中央集权制度推动了人类社会的发展(1分);

古代中央集权制度与近代中央集权制度有着本质区别(1分)。

历 史 试 题

第Ⅰ卷(选择题 共60分)

一、选择题。本大题共30小题,每小题2分,计60分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1. 在宗法观念盛行的封建社会,姓氏也有贵贱之分。“赵”姓并不是中国最大的姓氏,但在《百家姓》中却排序第一,由此可推断出该作品最早可能出现在( )

A.西周 B.唐朝 C.北宋 D.明朝

2. 下列各项是《史记》中关于西周时期重要诸侯国受封情况的记载,其中属于同一类受封对象的是( )①“吴太伯,太伯弟仲雍,皆太王之子,丽王季历之兄也。”②“于是武王已平商而王天下,封师尚父于齐营丘。”③“召公爽与周同姓,姓姬氏。周武王之灭纣,封召公于北燕”④“陈胡公满者,虞帝舜之后也。……周武王克殷纣,乃复求舜后……封之于陈”

A.①② B.②④ C.①③ D.③④

3. 观察下表,按照西周宗法制的规定,有资格继承王位的是( )

妻妾 称 谓

妻 A.三哥(20岁) B.四哥(14岁)

妾一 C.大哥(25岁)

妾二 D.二哥(22岁)

4. 斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“在中国长达数千年的历史上,有过三次大革命,它们从根本上改变了中国的政治和社会结构。第一次发生于公元前221年……第二次发生于1911年……第三次在1949年”。第一次“革命”是指( )

A.中央集权制度的建立 B.世袭制度的确立

C.宗法分封制度的形成 D.封建制度的建立

5. “皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变为正式的辅政机构。”符合这一情况的实例有( )

①秦朝御史大夫 ②明朝殿阁大学士 ③清朝军机大臣

A.①②③ B.①③ C. ②③ D.①②

6. 秦代砖文中有“海内皆臣,岁登成熟,道毋饥人”的记载。对“海内皆臣”的理解最准确地是( )

A.疆域辽阔,臣民众多 B.交通发达,四方来朝

C.实行县制,中央集权 D.国家统一,皇权至上

7. “虽无相名,实有相职,既有相职,却无相权,既无相权,却有相实。”材料所反映的现象最早出现于( )

A.唐朝 B.宋朝 C.明朝 D.清朝

8. 下列措施中有利于限制地方割据势力的是( )

①秦始皇建立郡县制 ②汉武帝颁布“推恩令”

③唐玄宗设置节度使 ④宋太祖派文臣做知州

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

9. “汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。”(钱穆《国史新论》)文中“委员制”指当时的( )

A.三公九卿制 B.郡县制 C.三省六部制 D.内阁制

10. 请根据下述图片判断以下说法不正确的是( )

A.反映皇权和相权之争贯穿于中国古代中央集权制度的演变之中

B.反映的趋势是皇权逐渐加强,相权逐渐削弱,最终被废止

C.反映的发展趋势易形成暴政,压抑民主政治

D.反映了秦朝、唐朝、元朝、明朝四朝的中央机构的设置情况

11. 有位学者指出:“中国政治传统中,君权和相权的关系,是一部不断磨擦,不断调整的历史。”下列有关历代宰相制度演变的说法,不正确的是( )

A.汉武帝为削弱丞相的职权,任用亲信朝臣,形成所谓的“中朝”

B.唐代三省的长官都是宰相

C.宋代设置枢密院为副相,分割宰相的财权

D.元朝废除了尚书省和门下省,而将尚书省的六部移至中书省,并掌理一切政务

12. 在宋代的官员中,有三分之一以上来自平民家庭,这是因为当时推行的选官制度是( )

A.军功爵制 B.察举制

C.九品中正制 D.科举制

13.五代以来君主七朝八姓,赵匡胤“黄袍加身”建立北宋后的百余年间,未发生类似的现象,一般认为,北宋统治体制的变革是重要原因。下列各项中能全面反映其体制变革的一项( )

A.采用文官取代武将任地方长官 B.从中央到地方实行财、政、军分权

C.降低将帅之地位疏远将兵关系 D.削弱相权另设枢密院管理军事

14. 常言道:“一方水土养一方人”。古希腊的自然地理环境对希腊文明最主要的影响是( )

A.君主制盛行 B.小国寡民 C.公民政治盛行 D.文明基础薄弱

15. “公民大会是国家的最高权力机关,所有合法的公民均有参与权、知情权、发言权、选举权和被选举权。”这反映了雅典民主制的特点是( )

A.人民主权 B.轮番而治 C.少数服从多数 D.代议制

16. 古希腊是民主政治的发源地,创立了许多民主政治的形式。其中对近代资产阶级代议制的产生影响最大的是( )

A.公民大会 B.陪审法庭 C.首席将军 D.五百人议事会

17. 从目的上看,希腊的民主政治是为了( )

A.维护所有公民的利益 B.建立起强大的中央集权

C.维护奴隶主阶级的根本利益 D.确立起文明的典范

18. 亚里士多德有一句名言:“人是城邦的动物。”这里的“人”指的是( )

A.奴隶 B.妇女 C.奴隶主贵族 D.公民

19. 某中学进行“三世纪罗马帝国模拟法庭”的课外活动。其中,场景错误的是( )

A.场景三:原告,一罗马帝国公民;被告,一新征服地区的自由民。案由:人身伤害

B.场景二:原告,一罗马帝国公民;被告,一移居帝国外邦自由民。案由:追讨欠款

C.场景一:原告,一奴隶;被告,一罗马帝国公民。 案由:要求取得人身自由

D.场景四:原告,一移居帝国外邦自由民;被告,一新征服地区自由民。案由:商业纠纷

20. 《十二铜表法》规定:“如果在夜里行窃的人被人当场杀死,则这种杀人的行为被认为是合法的。”这一规定反映的实质是( )

A.法律严酷野蛮 B.极力维护私有财产

C.法律公平公正 D.维护了平民的利益

21. 罗马法成为近现代法律先驱的主要原因( )

A.保留了古老习俗 B.维护了平民的利益

C.蕴涵了人人平等、公正至上的法律观念 D.对人的行为做出详细的法律规范

22. 以下两幅图所反映的法律文献的关系是( )

A.前者提供了后者所需的一些法律形式 B.前者是后者的组成部分

C.后者是前者的组成部分 D.两者毫无关系

23. 从《十二铜表法》开始,古罗马制定了严格的债务法规,并在以后的司法实践中不断完善,这表明罗马统治者( )

①注重保护私有财产 ②重视维护平民利益

③被迫改善奴隶处境 ④力图缓和贵族与平民矛盾

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

24. 现代政治制度以及民主化、法律化、制度化等现代社会普遍接受的政治原则,是从哪个国家开始的( )

A.中国 B.美国 C.英国 D.法国

25. 1689年颁布的《权利法案》从《大宪章》那里继承的主要思想是( )

A.保障人民的人身自由思想 B.用法律限制王权的思想

C.法律面前人人平等的思想 D.国王不能干涉议会的思想

26. 历史学家在评论1832年英国议会选举制度改革时说“英国比欧洲任何国家也许更接近于革命”。这是因为( )

A.工人阶级和下层群众获得了选举权 B.工业资产阶级获得进入议会的权力

C.推翻了斯图亚特王朝的统治 D.避免了社会动荡,保持了政局的长期稳定

27. 美国1787年宪法规定:“最高法院和低级法院如忠于职守,得终身任职。”这一规定的直接目的是( )

A.保障法官人身安全 B.保证司法独立性

C.实现三权分立 D.维护共和制政体

28.二战期间,英国首相丘吉尔对美国总统罗斯福说:“总统先生,人们关心的是你在何种程度上不经国会批准而能采取行动,而你不必为内阁所困扰。另一方面,我从不为议会所困扰,但我事事都得与内阁商量并获得内阁支持。” 丘吉尔这段话反映了英美两国政体不同之处( )

①美国是共和政体,英国是君主立宪政体

②美国政府首脑是总统,英国政府首脑是首相

③美国总统不对国会负责,英国首相要对议会负责

④美国总统由选举产生,英国首相由议会产生

A.①② B.①②③ C.①③④ D.①②③④

29. 西方的“三权分立”并不是什么神秘的东西,它和中国儿童游戏中“锤子、剪刀、布”是同一原理,即一物降一物。此种说法你认为( )

A.正确,讲出了三权分立的实质

B.贴切,道出了三种权力间的关系

C.不妥,三种权力关系不是简单的单向制约

D.不妥,三种权力的关系应该是你中有我,我中有你

30. 下列宪法中,首次规定司法权与行政权、立法权分离的是( )

A.英国《权利法案》 B.德意志帝国宪法

C.美国1787年宪法 D.法兰西第三共和国宪法

第Ⅱ卷(非选择题 共40分)

二、非选择题。本大题共2小题,31题18分,32题22分,共40分

31. 阅读下列材料:

1997 年5月布莱尔首任英国首相,到 2005 年5月5日布莱尔领导的工党在英国大选中再次获得胜利,布莱尔也成为工党历史上第一位三次蝉联首相职务的领导人。在布莱尔执政的2003年,以美国为首的西方国家出兵伊拉克,作为美国的重要盟国,英国也派兵参加了对伊拉克的战争。

请回答:

(1)布莱尔成为英国首相,应具备什么条件?(6分)

(2)英国派兵参加对伊拉克的战争,内阁成员大体上是赞同还是反对?(2分)为什么?(2分)

(3)如果当时英国女王伊丽莎白二世反对出兵,首相布莱尔是否会因此而撤兵?(2分)为什么? (2分)

(4)假设英国议会中的大多数议员极力反对,结果又会怎样?(4分)

32. 阅读下列材料:

材料一

图一 图二

(1)将上述两幅图所示政治文明成果填入下表中适当的位置。(4分)

图片 一 二

国家(朝代)

政治文明效果

(2)山东是中国沿海经济大省之一。结合材料一说明山东省为什么又称“齐鲁大地”?(2分)元朝是怎样加强对该地区管辖的?(1分)

材料二 新英格兰出现的骚乱,我们商业上的不景气以及笼罩全国各地的那种普遍的低迷消沉情绪,在很大程度上(如果不是完全的话)归咎于最高权力机构的无权。

——华盛顿1787年给友人的信

(3)依据材料二指出美国独立之初面临什么问题?(2分)是如何解决的?(2分)

材料三 中央对地方实行严格管理,国家官员在君主面前,永远只能处于被管理被驱策的地位,决不能按自己的意图或根据客观条件运用独立的治理权。

——摘自《中国政治制度史》

(4)结合材料三和所学知识分析在中央和地方的关系上,古代中国和美国有何不同?(4分)古代中国的这种处理方式对中华民族发展有何作用? (3分)

(5)综合上述材料你得到什么启示?(4分)

本溪市第一中学2009—2010学年度上学期 高一月考卷

历 史 试 题

参考答案:

选择题。本大题共30小题,每小题2分,计60分。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C C A A C D C D C D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C D B C A D C D C B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C A C C B B B D C C

二、非选择题。本大题共2小题,31题18分,32题22分,共40分

31.答案:

(1)具备条件:工党必须在议会选举中获胜成为议会第一大党(2分布莱尔必须是工党领袖(2分);

必须通过英国女王的任命。(2分)

(2)赞同(2分),

内阁对国家事务集体负责(1分),

内阁与首相共进退。(1分)

(3)不会(2分)。

首相掌握行政大权(1分),

只对议会负责,不对国王负责。(1分)

(4)议会可以通过对政府的不信任案要求内阁下台(2分);

内阁要么下台,要么请求国会宣布解散议会,重新选举(2分)。

32.答案

(1)图片一,西周(1分) 分封制(1分);

图片二,秦朝(1分) 中央集权制度(1分)

(2)在古代山东省曾分封过齐、鲁两个诸侯国(2分)。

元朝山东归中书省直接管辖。(1分)

(3)问题:政治上的松散状态(邦联制)无法形成强有力的中央政府来稳定统治秩序,保护国家的利益与主权。(2分)

解决:召开制宪会议,制定1787年宪法(联邦宪法);

宪法规定实行联邦制。(2分)

(4)中国:权力高度集中,地方无独立的权力。(2分)

美国:中央集权与地方分权相结合,(国家主权属于联邦,中央

政府与州政府实行分权)。(2分)

作用:奠定了中国古代多民族大一统国家的基础,有利于国家的

统一(1分);

集中人力物力进行大规模的经济建设,有利于农耕经济的持续发展(1分);

有利于各地区的文化交流和民族融合,有利于中华文明的延续(1分)。

(5)农业文明时代中央集权制度适合中国国情(1分);

工业文明时代实行中央集权与地方适度分权相结合已成为先进国家普遍的选择(1分);

中央集权制度推动了人类社会的发展(1分);

古代中央集权制度与近代中央集权制度有着本质区别(1分)。

同课章节目录