培优学案:3.1 溶液的形成

图片预览

文档简介

第三单元 溶液

第一节 溶液的形成

学科素养构建

必备知识

关键能力

素养提升

1、溶液、溶质、溶剂

2、溶解时温度的变化

3、乳化现象

4、饱和溶液与不饱和溶液

1、认识溶液的基本特征;知道溶质、溶剂的概念

2、了解物质溶解的微观过程,了解物质溶于水时能量的变化(重点)

3、认识乳化作用知道溶解与乳化的不同,知道常见的乳化现象(重点)

4、理解并掌握饱和溶液与不饱和溶液的概念,及相互转化的方法(难点)

5、知道常见溶液的溶质、溶剂

6、认识溶液在工农业生产和日常生活中的应用

1、从微观的角度认识溶液和溶解过程

2、能利用合适的方法进行溶液状态的转换

3、

教材全面解读

知识点1、溶液的形成

1、溶液

(1)概念:一种或几种物质分散到另一种物质中形成的均一、稳定的混合物叫溶液。

(2)特征:均一性、稳定性

(3)组成:溶质和溶剂

溶质:被分散(溶解)的物质

溶剂:起分散(溶解)作用的物质

2、溶质和溶剂的判断

⑴溶质的规定:

(2)溶液的命名

溶剂为水时,以溶质命名。如溶质是硫酸铜,溶剂为水,就称作硫酸铜溶液。

(3)常见溶液中的溶质和溶剂

溶液

溶质

溶剂

溶液

溶质

溶剂

氯化钠溶液

氯化钠

水

石灰水

氢氧化钙

水

医用酒精

酒精

水

稀盐酸

氯化氢

水

稀硫酸

硫酸

水

汽水

二氧化碳

水

生理盐水

氯化钠

水

碘酒

碘

酒精

【核心笔记——拓展延伸】

见原书89页

物质在溶解时溶液温度的变化

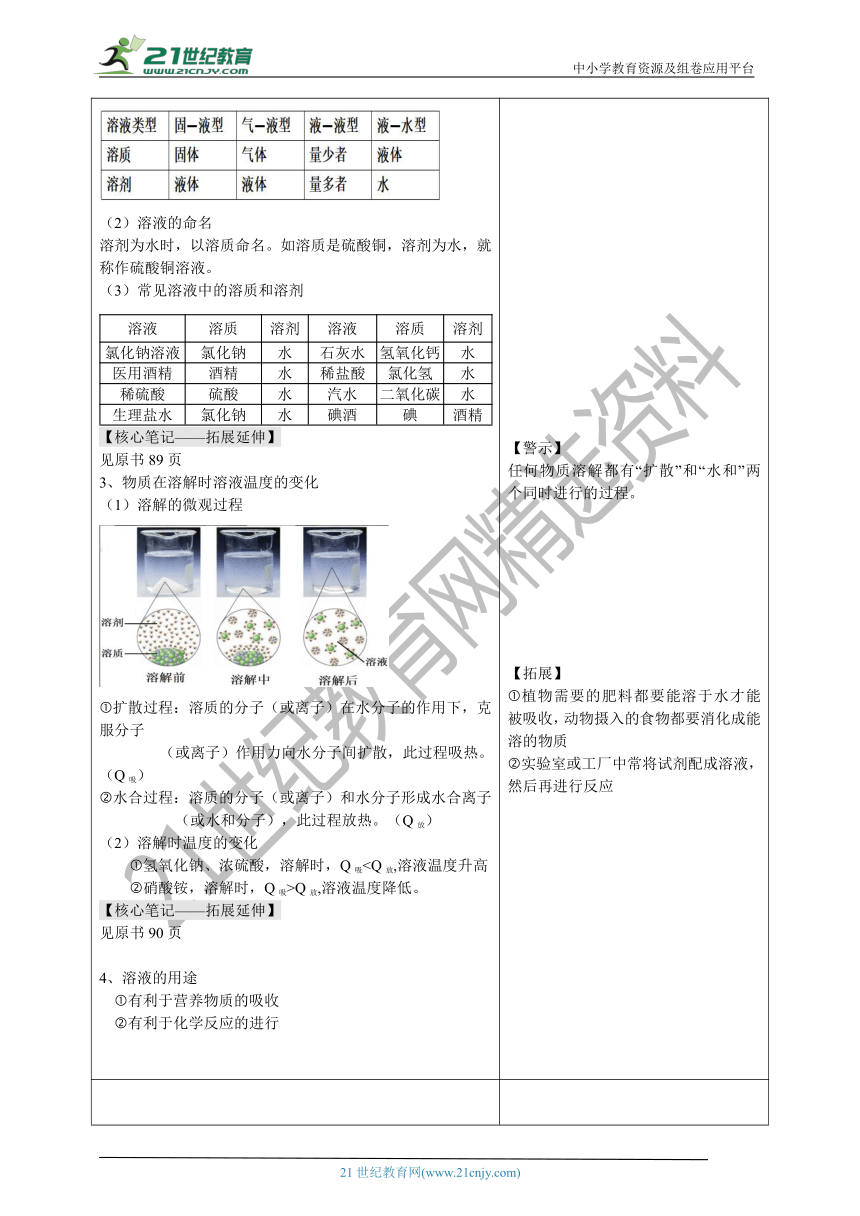

溶解的微观过程

(扩散过程:溶质的分子(或离子)在水分子的作用下,克服分子

(或离子)作用力向水分子间扩散,此过程吸热。(Q吸)

(水合过程:溶质的分子(或离子)和水分子形成水合离子(或水和分子),此过程放热。(Q放)

溶解时温度的变化

(氢氧化钠、浓硫酸,溶解时,Q吸(硝酸铵,溶解时,Q吸>Q放,溶液温度降低。

【核心笔记——拓展延伸】

见原书90页

溶液的用途

(有利于营养物质的吸收

(有利于化学反应的进行

【拓展】

1、只要符合①均一、②稳定、③混合物,都是溶液。与颜色、状态无关,所以溶液可是有颜色,也可以是无色的;可以液体的,也可以是固体或气体。

2、凡是被溶解的都是溶质,一份溶液中,溶质可以是一种物质,也可是多种物质,但只有一种物质被看做是溶剂

【警示】

酒是混合物;酒精是纯净物

【警示】

任何物质溶解都有“扩散”和“水和”两个同时进行的过程。

【拓展】

(植物需要的肥料都要能溶于水才能被吸收,动物摄入的食物都要消化成能溶的物质

(实验室或工厂中常将试剂配成溶液,然后再进行反应

【典例精讲】

考查角度1:能否形成溶液的判断

例1:(2018?广西)把少量下列物质分别加入水中,充分搅拌,不能得到溶液的是( )

A.泥沙 B.纯碱 C.食盐 D.蔗糖

[命题立意] 判断常见的物质混合能否形成溶液

【解答】解:A、泥沙不溶于水,不能和水形成均一、稳定的混合物,即不能够形成溶液,形成悬浊液,故A正确;B、纯碱易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故B错;C、食盐易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故C错;D、蔗糖易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故D错。

【答案】A

【解法指导】溶液是均均一、稳定的混合物,微观上溶液中的微粒以分子、离子等微观粒子混合。

考查角度2:物质溶解时温度的变化

例2:(2018·绵阳)阳刚同学按教材中的家庭小实验自制汽水,可是家里没有冰箱,为了使自制的汽水变得冰凉可口,他想到可以从集镇上购买一种商品来产生制冷效果,他应该购买的是

A硝酸铵 B.小苏打 C.生石灰 D.食盐

【解析】A.硝酸铵固体溶于水时吸热,溶液的温度降低,可产生制冷效果,A正确;B.小苏打是碳酸氢钠,碳酸氢钠溶于水时,溶液温度几乎不变,不能产生制冷效果,B错误;C,生石灰是氧化钙,氧化钙和水反应生成氢氧化钙,放热,溶液温度升高,不能产生制冷效果,C错误;D.食盐是氯化钠,氯化钠溶于水,溶液温度几乎不变,不能产生制冷效果,D错误。

【答案】A

【解法指导】常见物质中溶于水温度升高的有氢氧化钠、浓硫酸、氧化钙(实质是反应放热),溶于水温度降低的物质有硝酸铵,其余物质溶解时没有明显的温度变化。

【迁移训练】

1、(2018?泰州)下列厨房用品中,易溶于水形成溶液的是

A. 花生油 B. 面粉 C. 白糖 D. 辣椒粉

2、(2018?云南)下列选项属于溶液的是( )

A.泥水 B.白糖水

C.玉米粥 D.蒸馏水

【迁移训练】

3、(2018?湖北宜昌)下列物质溶于水的过程中,溶液温度会明显降低的是( )

A.氯化钠 B.硝酸铵

C.浓硫酸 D.氢氧化钠

4、(2018·济宁)为探究物质溶解过程中的能量变化,某同学设计图I所示装置。在盛有水的烧杯中放入一装有饱和硝酸钾溶液的试管,向水中加入足量物质X,搅拌。结合图II硝酸钾溶解度曲线,对硝酸钾溶液变化的推断,合理的是( )

(提示:溶解度就是一定温度下,100g溶剂里达到饱和状态时,能溶解的溶质的质量。)

①X为NaCl固体,试管中无晶体析出,硝酸钾溶液仍是饱和溶液

②X为NaOH固体,试管中无晶体析出,硝酸钾溶液仍是饱和溶液

③X为NH4NO3晶体,试管中有晶体析出,硝酸钾溶液仍是饱和溶液

④X为浓H2SO4,试管中无晶体析出,硝酸钾溶液为不饱和溶液

A.①②③ B.①③④

C.①②④ D.②③④

知识点2、乳化现象(重点)

1、探究乳化现象

见原书91页

2、乳化现象

在表面活性剂的作用下,油污以小油滴的形式分散于水中,形成的混合物叫乳浊液,该现象称为乳化现象。

3、乳化现象的应用

见原书91页

【核心笔记——拓展延伸】

溶液与浊液的本质区别:被分散的颗粒大小不同。溶液中被分散的物质是以分子、离子等微观粒子与溶剂的分子混合;而悬浊液中是以固体颗粒分散;乳浊液以小液滴存在的。

【教材栏目解析:课本62页在线测试】

见原书92页

【拓展】

乳化是将大液滴变成小液滴;溶解是将物质分散成分子或离子等均匀分散到溶剂中。

【按照考查角度划分辅助理解、掌握知识点的典型例题,例题要注意典型性,尽量选择一些与生活实际联系紧密的、体现科学素养的例题,作用是辅助理解知识点的,设置命题立意、解析、答案、解法指导。考查角度要尽量全,让学生能够通过例题基本掌握知识点的内容】

【典例精讲】

考查角度1:乳化作用的判断

例3:(青岛二中单元测试)下列生活中的物质放入水中,能形成乳浊液的是( )

A.蔗糖 B.食盐 C.植物油 D.明矾

【命题立意】利用对乳化、溶解的理解,对溶解作用和乳化作用进行区分、判断。

【解析】A、蔗糖易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故选项错误.B、食盐易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故选项错误.C、植物油不溶于水,把植物油放到水里是液滴分散到液体中形成的混合物,属于乳浊液,故选项正确.D、明矾易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故选项错误.

【答案】C

【解法指导】小液滴分散在液体中形成的混合物液;一种或几种物质分散到另一种物质里,形成的均一稳定的混合物是溶液.

考查角度2:乳化现象的应用

例4:(2018?济宁)洗洁精是家庭必备的清洁用品,可迅速分解油腻、去污、除菌,有味道淡雅、洁净温和、泡沫柔细、低残留的优点。洗洁精的有效成分是表面活性剂,还含有泡沫剂、香精、水、色素等多种成分。请回答:

(1)洗洁精去除油污的有效成分是 ;

(2)洗洁精去除油污的原理是 。

【命题立意】本题主要以日常生活中常用的清洁剂为素材,考查了学生运用化学知识解决实际问题的能力。

【解析】:(1)洗洁精的主要成分是表面活性剂,它在洗涤过程中用来疏松并去除污垢,有很强的起泡能力;

故答案为:表面活性剂;

(2)洗洁精有乳化功能,能把油污分解成细小的小液滴,能随水流走,起到去油污的作用;

故答案为:洗洁精有乳化功能,能把油污分解成细小的小液滴,能随水流走,起到去油污的作用。

【解法指导】洗洁精对油污有乳化作用,可以将油污分散成很小的油滴被表面活性剂的分子包围而分散到水中,事油污被洗掉。

【迁移训练】

5、(青岛二中单元测试)日常生活中除去油污的方法很多,下列现象不属于乳化的是( )

A.修车工用汽油洗去手上的油污 B.用洗发精洗去头发上的油脂

C.利用酒精洗去衣服上的碘渍 D.用洗洁精洗去餐具上的油污

6、(山东无棣县第一实验学校单元测试)

各种洗涤剂广泛进入人们的生活中,下列洗涤剂具有乳化功能的是( )

A.用汽油去除衣服上的油污

B.用洗洁精清洗餐具上的油污

C.用水洗去盘子中的水果汁

D.用醋洗去水壶的水垢

【迁移训练】

7、(2018湖南省衡阳市,题号14,分值2) 对下列事实的解释正确的是

选项

事实

解释

A

氧气用于切割金属

氧气有可燃性

B

洗洁精可用于除油污

洗洁精能溶解油污

C

大多物质受热膨胀

随温度升高分子体积变大

D

一氧化碳有毒

一氧化碳比氧气更易与血红蛋白结合

8、(2018?天门)下列有关溶液的叙述错误的是( )

A.长期放置后不会分层的液体一定是溶液

B.衣服上的油污用汽油或用加了洗涤剂的水可除去

C.一瓶合格的生理盐水密封一段时间,不会出现浑浊

D.实验室常将固体药品配制成溶液进行化学反应,以提高反应速率

知识点3、饱和溶液与不饱和溶液(重点)

1、概念

饱和溶液:在一定温度下,一定量的溶剂里,不能再溶解某物质的溶液,叫该物质的饱和溶液;能继续溶解某物质的溶液叫该物质的不饱和溶液。

饱和溶液与不饱和溶液的判断

充分溶解后,(有未溶解的固体的溶液一定是饱和溶液;(没有未溶解的固体,往溶液中加入少量原溶质,搅拌,如果能继续溶解,则原溶液是不饱和溶液;不能溶解,原溶液是饱和溶液。

饱和溶液与不饱和溶液的相互转化

物质的溶解能力受温度、溶剂的量等因素影响,改变溶质、溶剂的量,或温度可以使溶液的状态相互转化。由“能再溶”到“不能再溶”即实现了“饱和”到“不饱和”的转化。

【核心笔记——拓展延伸】

①溶液的“浓”“稀”是指一定量的溶液中含有溶质的多少;而溶液的”饱和”、”不饱和”是指一定条件下能否继续溶解来分的,饱和溶液可能是浓溶液,也可能是稀溶液,即“不和”、“不饱和”与“浓”、“稀”没有必然联系。

【教材栏目解析:129页讨论】

【拓展】

乳化是将大液滴变成小液滴;溶解是将物质分散成分子或离子等均匀分散到溶剂中。

(温度和溶剂的量会影响物质溶解的能力,故要明确“温度”、“溶剂的量”

(饱和溶液只是不再溶解原溶质,可以溶解其它的可溶物

(“不能”是指在在一定温度下,一定量的溶剂里,溶解该物质的量达到最大限度;“能”是指在在一定温度下,一定量的溶剂里,溶解该物质的量还没达到最大限度;

【典例精讲】

考查角度1:饱和溶液的判断

例5:例1:(2018·金华)20℃时,在各盛有100克水的烧杯中,分别加入10克甲、乙、丙三种纯净物(不含结晶水,不与水反应),充分容积然后,结果如图。下列说法正确的是 ( )

A.所得溶液可能都是饱和溶液

B. 20℃时,乙溶液的溶质质量分数最小

C.溶液溶质的质量分数:甲>丙>乙

D.升高温度,溶液溶质的质量分数一定变大

【命题立意】根据饱和溶液的定义结合溶解时的现象判断溶液是否饱和。

【解析】本题主要考查饱和溶液和不饱和溶液、溶质质量分数以及溶解度等综合知识。从图可以看出甲、丙两种物质在水中有剩余,说明两者的溶液一定是饱和溶液,乙物质的溶液中没有晶体,可能是饱和溶液也可能是不饱和溶液,A选项正确;三种物质放入水中,乙全部溶解,甲和丙均有固体没有溶解,因此乙溶质质量最多,溶液的溶质质量分数最大,B选项错误;甲剩余的固体质量大于丙剩余固体的质量,说明甲的溶液中溶质质量小于乙的溶液中溶质质量,乙物质全部溶解,说明溶质质量最大,因此三种溶液的溶质质量分数的大小关系为:乙>丙>甲,C选项错误;升高温度时,甲、乙、丙三种物质中的一种物质的溶解度如果随温度的升高而减小,它的饱和溶液就会析出晶体,溶液的溶质质量分数会变小,D选项错误。

【答案】A

【解法指导】一定温度下,一定量的溶剂里,不能再溶解某物质的溶液叫做该物质的饱和溶液,反之,则为不饱和溶液;饱和溶液只是不再溶解原溶质,可以溶解其他可溶物。

考查角度2:饱和溶液与不饱和溶液的相互转化

例6:下列关于饱和溶液与不饱和溶液的叙述,正确的是 ( )

A.稀溶液一定是不饱和溶液

B.浓溶液一定是饱和溶液

C.在一定温度下,同种溶质的饱和溶液一定比不饱和溶液要浓

D.浓溶液不一定是饱和溶液,稀溶液不一定是不饱和溶液

【答案】CD

【解析】:

不饱和溶液与稀溶液无关,所以稀溶液不一定是不饱和溶液,A错误;饱和溶液与浓溶液无关,所以在一定温度下的饱和溶液不一定是浓溶液,B错误;在一定温度下,同种溶质的饱和溶液一定比不饱和溶液要浓,C正确;饱和溶液与浓溶液无关,所以浓溶液不一定是饱和溶液,稀溶液不一定是不饱和溶液,D正确。故选BD

【迁移训练】

9、(2018·温州)某“天气瓶”通过樟脑在酒精溶液中的结晶情况反映气温变化。如图为该“天气瓶”在三种不同气温下的状况,则瓶内溶液一定为相应气温下樟脑饱和溶液的是

A.甲、乙 B.甲、丙 C.乙、丙 D.甲、乙、丙

10、(2018·宁波)20℃时,四个实验小组分别取不同质量的NaCl,逐渐加入到各盛有50g水的烧杯中,不断搅拌直到不再溶解为止,然后分别称量剩余NaCl的质量。记录数据如下表:

下列说法错误的是 ( )

A. 20℃时,50gNaCl饱和溶液中含有18gNaCl

B.用蒸发的方法可以使不饱和溶液变成饱和溶液

C.第二组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为9:25

D.相同温度下,NaCl在水里的溶解的最大限量与水的质量无关

【迁移训练】

11、(江苏苏州立达园区期末) 要使一杯接近饱和的硝酸钾溶液变成饱和,下列做法不能实现的是( )

A.降低溶液温度

B.加入较多同温度下的硝酸钾饱和溶液,搅拌均匀

C.恒温蒸发一定量的水

D.再加入一些硝酸钾

典型考题精析

考点分析

1、判断物质在水中是否能形成溶液是中考的常考点,常已选择题的形式出现,如2018青岛中考第5题;

2、饱和溶液的判断和转化是中考的易考点,常与后边要学习的溶解度、溶解度曲线、溶质的质量分数结合综合考察溶液。

考题精析

考点:溶液的判断

例7:(2018山东省青岛市,题号5) 下列物质分别加入适量水中,充分搅拌,能够得到溶液的是

A.蔗糖 B.花生油 C.面粉 D.冰块

[从教材到中考](教材第58-59页溶液的形成)溶质溶液水后在溶液中以分子、离子等微观粒子的形式和水分子混合,因此形成的是均一稳定的混合物。

【解析】A.蔗糖溶于水,与水混合形成均一、稳定的混合物,能够得到溶液,故正确;B.花生油不溶于水,与水混合不能形成形成均一、稳定的混合物,不能够得到溶液,形成的是乳浊液,故错误;C.面粉不溶于水,与水混合不能形成形成均一、稳定的混合物,不能够得到溶液,形成的是悬浊液,故错误;D.冰块是水的固体状态,与水混合后属于纯净物,不能够得到溶液,故错误。

【答案】A

综合应用创新题

1.(2018?兰州)把少量的下列物质分别放入水中,充分搅拌,可以得到溶液的是( )

A、泥沙 B、蔗糖 C、植物油 D.面粉

2、(2018·临沂)把少量下列物质分别放入足量水中,充分搅拌,可以得到无色溶液的是( )

A.氯化铁 B.氢氧化镁 C.小苏打 D.汽油

3、(2018?葫芦岛)将少量下列物质分别加入水中,充分搅拌,可以得到溶液的是( )

A.泥土 B.面粉 C.冰糖 D.豆油

3、(2018?南京) 在“粗盐中难溶性杂质的去除”实验中,玻璃棒的用途不正确的是

A. 称取粗盐后,把粗盐研磨细

B. 溶解时搅拌,加速粗盐溶解

C. 称量精盐前,把精盐固体转移到纸上

D. 蒸发时搅拌,防止凶局部温度过高,造成液滴飞溅

4、(2018·梧州)有关溶液的说法正确的是( )

A.溶液都是无色的 B.稀溶液一定是不饱和溶液

C.固体溶解时都放出热量 D.溶液都是均一、稳定的混合物

5、(2018?长沙)小军同学需要快速配制一杯可口的白糖溶液,下列措施不能达到目的的是( )

A.用冰水溶解 B.用热水溶解

C.把白糖碾成粉末后溶解 D.溶解时用筷子搅拌

6、(2018·江汉)下列有关溶液的叙述错误的是

A.长期放置后不会分层的液体一定是溶液

B.衣服上的油污用汽油或用加了洗涤剂的水可除去

C.一瓶合格的生理盐水密封一段时间,不会出现浑浊

D.实验室常将固体药品配制成溶液进行化学反应,以提高反应速率

7、(北京海淀区练习题)下图是对20 ℃一定质量的甲的溶液进行恒温蒸发结晶的实验过程,下列说法正确的是( )

A. 蒸发前原溶液是饱和溶液

B. n的数值是12

C. 甲物质在20 ℃时的溶解度是50 g

D. 甲物质的溶解度随温度的升高而增大

参考答案与提示

【迁移训练】

1、【答案】A

【解析】溶液是指一种或几种物质分散到另一种物质里而形成的均一的稳定的混合物。A、花生油是一种均一的稳定的混合物,属于溶液;B、面粉是一种不均一的不稳定的混合物,属于浊液;C、白糖属于溶质;D、辣椒粉属于固体物质。

2、【解析】A、泥水不均一不稳定,属于悬浊液,故A错;B、白糖水是均一稳定的混合物,属于溶液,故B正确;C、玉米粥不均一不稳定,属于悬浊液,故C错;D、蒸馏水由一种物质组成,属于纯净物,不属于溶液,故D错。

3、【答案】 B

4、【答案】B

【解析】本题考查固体物质的溶解度受温度的影响变化趋势。NaCl固体溶于水温度变化不大,对溶解度影响很小可以忽略无晶体析出仍为饱和溶液。NaOH固体溶于水放出热量,温度升高使硝酸钾溶解度变大,由饱和溶液变为不饱和溶液。NH4NO3晶体溶于水吸收热量, 温度降低使硝酸钾溶解度变小, 有溶质析出仍为饱和溶液。浓H2SO4, 溶于水放出热量,温度升高使硝酸钾溶解度变大,由饱和溶液变为不饱和溶液,故选B

5、【答案】A

【解析】各类洗涤剂对油污是乳化作用,酒精、汽油对油污是溶解作用。

6、【答案】A

7、【答案】D

【解析】此题主要考查的是物质的性质和用途的关系。一氧化碳比氧气更易与血红蛋白结合,使人体缺氧而中毒。

A.氧气用于切割金属是由于氧气具有助燃性,故解释错误;

B.洗洁精可用于除油污是由于洗洁精能乳化油污,故解释错误;

C.大多物质受热膨胀是由于随温度升高分子的间隔变大,故解释错误;

D.一氧化碳有毒是由于一氧化碳比氧气更易与血红蛋白结合,使人体缺氧而中毒,故解释正确。

8、【答案】A。

【解析】:A、溶液是均一稳定的混合物,长期放置后不会分层的液体不一定是混合物,例如蒸馏水,故A说法错误;

B、汽油能溶解油污,洗涤剂对油污有乳化作用,故B说法正确;

C、溶液具有稳定性,密封一段时间,不会出现浑浊,故C说法正确;

D、溶液中进行的反应接触面积大,反应速率快,故D说法正确。

9、【答案】C

【解析】在一定温度下不能再继续溶解某物质的溶液为该物质的饱和溶液,故充分溶解后有固体剩余的或者一定条件下析出固体后的溶液一定是该物质的饱和溶液。

10、【答案】A

【解析】本题主要考查溶解度、饱和溶液和不饱和溶液。由表格中的数据分析知,第一组中的15gNaCl在20℃时固体全部溶解,而第二、三、四组的NaCl固体,在20℃时均溶解了18g,所以20℃时,NaCl固体的溶解度是18g,20℃时,50g水中含有9gNaCl,故A说法错误;蒸发氯化钠溶液时溶剂水不断减少,可以使氯化钠不饱和溶液变成饱和溶液,故B说法正确;第二组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为18:50=9:25,故C说法正确;物质的溶解度与温度有关,在相同温度下,NaCl在水里的溶解的最大限量与水的质量无关,故D说法正确。

11、【答案】B

【解析】要使硝酸钾的不饱和溶液转化为饱和溶液,加入硝酸钾或恒温蒸发水可达到目的;硝酸钾的溶解能力随温度的降低而减小,降低温度,可使接近饱和的硝酸钾溶液转化为饱和溶液;同温度下往不饱和溶液中加入饱和溶液,得到的仍然是不饱和溶液。

【综合应用创新题】

1. 【答案】B

【解析】A.泥沙形成的是悬浊液,故错

B.蔗糖能溶于水,形成溶液,故对

C.植物油形成的是乳浊液,故错

D.面粉形成的是悬浊液。故错

2、【答案】C

【解析】本题考查溶液、悬浊液、乳浊液的判断;氯化铁溶于水形成棕黄色溶液,故A选项不符合题意;氢氧化镁难溶于水,氢氧化镁放入水中,充分搅拌后得到的混合物属于悬浊液,故B选项不符合题意;小苏打溶于水形成无色溶液,故C选项符合题意;汽油难溶于水,放入水中,充分搅拌后得到的混合物属于乳浊液,故D选项不符合题意

3、【解析】A.泥土不溶于水,与水混合形成的是悬浊液;

B.面粉不溶于水,与水混合形成的是悬浊液;

C.冰糖易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液;

D.豆油不溶于水,与水混合形成乳浊液。

【答案】C

3、【答案】A

【解析】在“粗盐中难溶性杂质的去除”实验中,玻璃棒的用途是溶解时搅拌,加速粗盐溶解;称量精盐前,把精盐固体转移到纸上;蒸发时搅拌,防止凶局部温度过高,造成液滴飞溅。玻璃棒的用途不正确的是A,称取粗盐后,把粗盐研磨细应是研钵。

4、【答案】D

5、【答案】A

6、【答案】A

7、【答案】C

【解析】A、蒸发前烧杯中的溶液没有固体剩余,故可能是饱和溶液也可能是不饱和溶液,错误;B、第一次蒸发10g水后有晶体析出,故得到的溶液是饱和溶液,再次蒸发10g水后共有6g甲,即10g水中能溶解5g甲,那么第三次蒸发10g水也能析出5g甲,故三次共析出甲11g,即n=11,错误;C、20℃时10g水中能溶解5g甲达到饱和状态,那么100g水中能溶解50g甲,故20℃时甲的溶解度是50g,正确;D、该过程中温度不变,故不能判断该物质的溶解度和温度的关系,错误。故选C。

第一节 溶液的形成

学科素养构建

必备知识

关键能力

素养提升

1、溶液、溶质、溶剂

2、溶解时温度的变化

3、乳化现象

4、饱和溶液与不饱和溶液

1、认识溶液的基本特征;知道溶质、溶剂的概念

2、了解物质溶解的微观过程,了解物质溶于水时能量的变化(重点)

3、认识乳化作用知道溶解与乳化的不同,知道常见的乳化现象(重点)

4、理解并掌握饱和溶液与不饱和溶液的概念,及相互转化的方法(难点)

5、知道常见溶液的溶质、溶剂

6、认识溶液在工农业生产和日常生活中的应用

1、从微观的角度认识溶液和溶解过程

2、能利用合适的方法进行溶液状态的转换

3、

教材全面解读

知识点1、溶液的形成

1、溶液

(1)概念:一种或几种物质分散到另一种物质中形成的均一、稳定的混合物叫溶液。

(2)特征:均一性、稳定性

(3)组成:溶质和溶剂

溶质:被分散(溶解)的物质

溶剂:起分散(溶解)作用的物质

2、溶质和溶剂的判断

⑴溶质的规定:

(2)溶液的命名

溶剂为水时,以溶质命名。如溶质是硫酸铜,溶剂为水,就称作硫酸铜溶液。

(3)常见溶液中的溶质和溶剂

溶液

溶质

溶剂

溶液

溶质

溶剂

氯化钠溶液

氯化钠

水

石灰水

氢氧化钙

水

医用酒精

酒精

水

稀盐酸

氯化氢

水

稀硫酸

硫酸

水

汽水

二氧化碳

水

生理盐水

氯化钠

水

碘酒

碘

酒精

【核心笔记——拓展延伸】

见原书89页

物质在溶解时溶液温度的变化

溶解的微观过程

(扩散过程:溶质的分子(或离子)在水分子的作用下,克服分子

(或离子)作用力向水分子间扩散,此过程吸热。(Q吸)

(水合过程:溶质的分子(或离子)和水分子形成水合离子(或水和分子),此过程放热。(Q放)

溶解时温度的变化

(氢氧化钠、浓硫酸,溶解时,Q吸

【核心笔记——拓展延伸】

见原书90页

溶液的用途

(有利于营养物质的吸收

(有利于化学反应的进行

【拓展】

1、只要符合①均一、②稳定、③混合物,都是溶液。与颜色、状态无关,所以溶液可是有颜色,也可以是无色的;可以液体的,也可以是固体或气体。

2、凡是被溶解的都是溶质,一份溶液中,溶质可以是一种物质,也可是多种物质,但只有一种物质被看做是溶剂

【警示】

酒是混合物;酒精是纯净物

【警示】

任何物质溶解都有“扩散”和“水和”两个同时进行的过程。

【拓展】

(植物需要的肥料都要能溶于水才能被吸收,动物摄入的食物都要消化成能溶的物质

(实验室或工厂中常将试剂配成溶液,然后再进行反应

【典例精讲】

考查角度1:能否形成溶液的判断

例1:(2018?广西)把少量下列物质分别加入水中,充分搅拌,不能得到溶液的是( )

A.泥沙 B.纯碱 C.食盐 D.蔗糖

[命题立意] 判断常见的物质混合能否形成溶液

【解答】解:A、泥沙不溶于水,不能和水形成均一、稳定的混合物,即不能够形成溶液,形成悬浊液,故A正确;B、纯碱易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故B错;C、食盐易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故C错;D、蔗糖易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故D错。

【答案】A

【解法指导】溶液是均均一、稳定的混合物,微观上溶液中的微粒以分子、离子等微观粒子混合。

考查角度2:物质溶解时温度的变化

例2:(2018·绵阳)阳刚同学按教材中的家庭小实验自制汽水,可是家里没有冰箱,为了使自制的汽水变得冰凉可口,他想到可以从集镇上购买一种商品来产生制冷效果,他应该购买的是

A硝酸铵 B.小苏打 C.生石灰 D.食盐

【解析】A.硝酸铵固体溶于水时吸热,溶液的温度降低,可产生制冷效果,A正确;B.小苏打是碳酸氢钠,碳酸氢钠溶于水时,溶液温度几乎不变,不能产生制冷效果,B错误;C,生石灰是氧化钙,氧化钙和水反应生成氢氧化钙,放热,溶液温度升高,不能产生制冷效果,C错误;D.食盐是氯化钠,氯化钠溶于水,溶液温度几乎不变,不能产生制冷效果,D错误。

【答案】A

【解法指导】常见物质中溶于水温度升高的有氢氧化钠、浓硫酸、氧化钙(实质是反应放热),溶于水温度降低的物质有硝酸铵,其余物质溶解时没有明显的温度变化。

【迁移训练】

1、(2018?泰州)下列厨房用品中,易溶于水形成溶液的是

A. 花生油 B. 面粉 C. 白糖 D. 辣椒粉

2、(2018?云南)下列选项属于溶液的是( )

A.泥水 B.白糖水

C.玉米粥 D.蒸馏水

【迁移训练】

3、(2018?湖北宜昌)下列物质溶于水的过程中,溶液温度会明显降低的是( )

A.氯化钠 B.硝酸铵

C.浓硫酸 D.氢氧化钠

4、(2018·济宁)为探究物质溶解过程中的能量变化,某同学设计图I所示装置。在盛有水的烧杯中放入一装有饱和硝酸钾溶液的试管,向水中加入足量物质X,搅拌。结合图II硝酸钾溶解度曲线,对硝酸钾溶液变化的推断,合理的是( )

(提示:溶解度就是一定温度下,100g溶剂里达到饱和状态时,能溶解的溶质的质量。)

①X为NaCl固体,试管中无晶体析出,硝酸钾溶液仍是饱和溶液

②X为NaOH固体,试管中无晶体析出,硝酸钾溶液仍是饱和溶液

③X为NH4NO3晶体,试管中有晶体析出,硝酸钾溶液仍是饱和溶液

④X为浓H2SO4,试管中无晶体析出,硝酸钾溶液为不饱和溶液

A.①②③ B.①③④

C.①②④ D.②③④

知识点2、乳化现象(重点)

1、探究乳化现象

见原书91页

2、乳化现象

在表面活性剂的作用下,油污以小油滴的形式分散于水中,形成的混合物叫乳浊液,该现象称为乳化现象。

3、乳化现象的应用

见原书91页

【核心笔记——拓展延伸】

溶液与浊液的本质区别:被分散的颗粒大小不同。溶液中被分散的物质是以分子、离子等微观粒子与溶剂的分子混合;而悬浊液中是以固体颗粒分散;乳浊液以小液滴存在的。

【教材栏目解析:课本62页在线测试】

见原书92页

【拓展】

乳化是将大液滴变成小液滴;溶解是将物质分散成分子或离子等均匀分散到溶剂中。

【按照考查角度划分辅助理解、掌握知识点的典型例题,例题要注意典型性,尽量选择一些与生活实际联系紧密的、体现科学素养的例题,作用是辅助理解知识点的,设置命题立意、解析、答案、解法指导。考查角度要尽量全,让学生能够通过例题基本掌握知识点的内容】

【典例精讲】

考查角度1:乳化作用的判断

例3:(青岛二中单元测试)下列生活中的物质放入水中,能形成乳浊液的是( )

A.蔗糖 B.食盐 C.植物油 D.明矾

【命题立意】利用对乳化、溶解的理解,对溶解作用和乳化作用进行区分、判断。

【解析】A、蔗糖易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故选项错误.B、食盐易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故选项错误.C、植物油不溶于水,把植物油放到水里是液滴分散到液体中形成的混合物,属于乳浊液,故选项正确.D、明矾易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液,故选项错误.

【答案】C

【解法指导】小液滴分散在液体中形成的混合物液;一种或几种物质分散到另一种物质里,形成的均一稳定的混合物是溶液.

考查角度2:乳化现象的应用

例4:(2018?济宁)洗洁精是家庭必备的清洁用品,可迅速分解油腻、去污、除菌,有味道淡雅、洁净温和、泡沫柔细、低残留的优点。洗洁精的有效成分是表面活性剂,还含有泡沫剂、香精、水、色素等多种成分。请回答:

(1)洗洁精去除油污的有效成分是 ;

(2)洗洁精去除油污的原理是 。

【命题立意】本题主要以日常生活中常用的清洁剂为素材,考查了学生运用化学知识解决实际问题的能力。

【解析】:(1)洗洁精的主要成分是表面活性剂,它在洗涤过程中用来疏松并去除污垢,有很强的起泡能力;

故答案为:表面活性剂;

(2)洗洁精有乳化功能,能把油污分解成细小的小液滴,能随水流走,起到去油污的作用;

故答案为:洗洁精有乳化功能,能把油污分解成细小的小液滴,能随水流走,起到去油污的作用。

【解法指导】洗洁精对油污有乳化作用,可以将油污分散成很小的油滴被表面活性剂的分子包围而分散到水中,事油污被洗掉。

【迁移训练】

5、(青岛二中单元测试)日常生活中除去油污的方法很多,下列现象不属于乳化的是( )

A.修车工用汽油洗去手上的油污 B.用洗发精洗去头发上的油脂

C.利用酒精洗去衣服上的碘渍 D.用洗洁精洗去餐具上的油污

6、(山东无棣县第一实验学校单元测试)

各种洗涤剂广泛进入人们的生活中,下列洗涤剂具有乳化功能的是( )

A.用汽油去除衣服上的油污

B.用洗洁精清洗餐具上的油污

C.用水洗去盘子中的水果汁

D.用醋洗去水壶的水垢

【迁移训练】

7、(2018湖南省衡阳市,题号14,分值2) 对下列事实的解释正确的是

选项

事实

解释

A

氧气用于切割金属

氧气有可燃性

B

洗洁精可用于除油污

洗洁精能溶解油污

C

大多物质受热膨胀

随温度升高分子体积变大

D

一氧化碳有毒

一氧化碳比氧气更易与血红蛋白结合

8、(2018?天门)下列有关溶液的叙述错误的是( )

A.长期放置后不会分层的液体一定是溶液

B.衣服上的油污用汽油或用加了洗涤剂的水可除去

C.一瓶合格的生理盐水密封一段时间,不会出现浑浊

D.实验室常将固体药品配制成溶液进行化学反应,以提高反应速率

知识点3、饱和溶液与不饱和溶液(重点)

1、概念

饱和溶液:在一定温度下,一定量的溶剂里,不能再溶解某物质的溶液,叫该物质的饱和溶液;能继续溶解某物质的溶液叫该物质的不饱和溶液。

饱和溶液与不饱和溶液的判断

充分溶解后,(有未溶解的固体的溶液一定是饱和溶液;(没有未溶解的固体,往溶液中加入少量原溶质,搅拌,如果能继续溶解,则原溶液是不饱和溶液;不能溶解,原溶液是饱和溶液。

饱和溶液与不饱和溶液的相互转化

物质的溶解能力受温度、溶剂的量等因素影响,改变溶质、溶剂的量,或温度可以使溶液的状态相互转化。由“能再溶”到“不能再溶”即实现了“饱和”到“不饱和”的转化。

【核心笔记——拓展延伸】

①溶液的“浓”“稀”是指一定量的溶液中含有溶质的多少;而溶液的”饱和”、”不饱和”是指一定条件下能否继续溶解来分的,饱和溶液可能是浓溶液,也可能是稀溶液,即“不和”、“不饱和”与“浓”、“稀”没有必然联系。

【教材栏目解析:129页讨论】

【拓展】

乳化是将大液滴变成小液滴;溶解是将物质分散成分子或离子等均匀分散到溶剂中。

(温度和溶剂的量会影响物质溶解的能力,故要明确“温度”、“溶剂的量”

(饱和溶液只是不再溶解原溶质,可以溶解其它的可溶物

(“不能”是指在在一定温度下,一定量的溶剂里,溶解该物质的量达到最大限度;“能”是指在在一定温度下,一定量的溶剂里,溶解该物质的量还没达到最大限度;

【典例精讲】

考查角度1:饱和溶液的判断

例5:例1:(2018·金华)20℃时,在各盛有100克水的烧杯中,分别加入10克甲、乙、丙三种纯净物(不含结晶水,不与水反应),充分容积然后,结果如图。下列说法正确的是 ( )

A.所得溶液可能都是饱和溶液

B. 20℃时,乙溶液的溶质质量分数最小

C.溶液溶质的质量分数:甲>丙>乙

D.升高温度,溶液溶质的质量分数一定变大

【命题立意】根据饱和溶液的定义结合溶解时的现象判断溶液是否饱和。

【解析】本题主要考查饱和溶液和不饱和溶液、溶质质量分数以及溶解度等综合知识。从图可以看出甲、丙两种物质在水中有剩余,说明两者的溶液一定是饱和溶液,乙物质的溶液中没有晶体,可能是饱和溶液也可能是不饱和溶液,A选项正确;三种物质放入水中,乙全部溶解,甲和丙均有固体没有溶解,因此乙溶质质量最多,溶液的溶质质量分数最大,B选项错误;甲剩余的固体质量大于丙剩余固体的质量,说明甲的溶液中溶质质量小于乙的溶液中溶质质量,乙物质全部溶解,说明溶质质量最大,因此三种溶液的溶质质量分数的大小关系为:乙>丙>甲,C选项错误;升高温度时,甲、乙、丙三种物质中的一种物质的溶解度如果随温度的升高而减小,它的饱和溶液就会析出晶体,溶液的溶质质量分数会变小,D选项错误。

【答案】A

【解法指导】一定温度下,一定量的溶剂里,不能再溶解某物质的溶液叫做该物质的饱和溶液,反之,则为不饱和溶液;饱和溶液只是不再溶解原溶质,可以溶解其他可溶物。

考查角度2:饱和溶液与不饱和溶液的相互转化

例6:下列关于饱和溶液与不饱和溶液的叙述,正确的是 ( )

A.稀溶液一定是不饱和溶液

B.浓溶液一定是饱和溶液

C.在一定温度下,同种溶质的饱和溶液一定比不饱和溶液要浓

D.浓溶液不一定是饱和溶液,稀溶液不一定是不饱和溶液

【答案】CD

【解析】:

不饱和溶液与稀溶液无关,所以稀溶液不一定是不饱和溶液,A错误;饱和溶液与浓溶液无关,所以在一定温度下的饱和溶液不一定是浓溶液,B错误;在一定温度下,同种溶质的饱和溶液一定比不饱和溶液要浓,C正确;饱和溶液与浓溶液无关,所以浓溶液不一定是饱和溶液,稀溶液不一定是不饱和溶液,D正确。故选BD

【迁移训练】

9、(2018·温州)某“天气瓶”通过樟脑在酒精溶液中的结晶情况反映气温变化。如图为该“天气瓶”在三种不同气温下的状况,则瓶内溶液一定为相应气温下樟脑饱和溶液的是

A.甲、乙 B.甲、丙 C.乙、丙 D.甲、乙、丙

10、(2018·宁波)20℃时,四个实验小组分别取不同质量的NaCl,逐渐加入到各盛有50g水的烧杯中,不断搅拌直到不再溶解为止,然后分别称量剩余NaCl的质量。记录数据如下表:

下列说法错误的是 ( )

A. 20℃时,50gNaCl饱和溶液中含有18gNaCl

B.用蒸发的方法可以使不饱和溶液变成饱和溶液

C.第二组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为9:25

D.相同温度下,NaCl在水里的溶解的最大限量与水的质量无关

【迁移训练】

11、(江苏苏州立达园区期末) 要使一杯接近饱和的硝酸钾溶液变成饱和,下列做法不能实现的是( )

A.降低溶液温度

B.加入较多同温度下的硝酸钾饱和溶液,搅拌均匀

C.恒温蒸发一定量的水

D.再加入一些硝酸钾

典型考题精析

考点分析

1、判断物质在水中是否能形成溶液是中考的常考点,常已选择题的形式出现,如2018青岛中考第5题;

2、饱和溶液的判断和转化是中考的易考点,常与后边要学习的溶解度、溶解度曲线、溶质的质量分数结合综合考察溶液。

考题精析

考点:溶液的判断

例7:(2018山东省青岛市,题号5) 下列物质分别加入适量水中,充分搅拌,能够得到溶液的是

A.蔗糖 B.花生油 C.面粉 D.冰块

[从教材到中考](教材第58-59页溶液的形成)溶质溶液水后在溶液中以分子、离子等微观粒子的形式和水分子混合,因此形成的是均一稳定的混合物。

【解析】A.蔗糖溶于水,与水混合形成均一、稳定的混合物,能够得到溶液,故正确;B.花生油不溶于水,与水混合不能形成形成均一、稳定的混合物,不能够得到溶液,形成的是乳浊液,故错误;C.面粉不溶于水,与水混合不能形成形成均一、稳定的混合物,不能够得到溶液,形成的是悬浊液,故错误;D.冰块是水的固体状态,与水混合后属于纯净物,不能够得到溶液,故错误。

【答案】A

综合应用创新题

1.(2018?兰州)把少量的下列物质分别放入水中,充分搅拌,可以得到溶液的是( )

A、泥沙 B、蔗糖 C、植物油 D.面粉

2、(2018·临沂)把少量下列物质分别放入足量水中,充分搅拌,可以得到无色溶液的是( )

A.氯化铁 B.氢氧化镁 C.小苏打 D.汽油

3、(2018?葫芦岛)将少量下列物质分别加入水中,充分搅拌,可以得到溶液的是( )

A.泥土 B.面粉 C.冰糖 D.豆油

3、(2018?南京) 在“粗盐中难溶性杂质的去除”实验中,玻璃棒的用途不正确的是

A. 称取粗盐后,把粗盐研磨细

B. 溶解时搅拌,加速粗盐溶解

C. 称量精盐前,把精盐固体转移到纸上

D. 蒸发时搅拌,防止凶局部温度过高,造成液滴飞溅

4、(2018·梧州)有关溶液的说法正确的是( )

A.溶液都是无色的 B.稀溶液一定是不饱和溶液

C.固体溶解时都放出热量 D.溶液都是均一、稳定的混合物

5、(2018?长沙)小军同学需要快速配制一杯可口的白糖溶液,下列措施不能达到目的的是( )

A.用冰水溶解 B.用热水溶解

C.把白糖碾成粉末后溶解 D.溶解时用筷子搅拌

6、(2018·江汉)下列有关溶液的叙述错误的是

A.长期放置后不会分层的液体一定是溶液

B.衣服上的油污用汽油或用加了洗涤剂的水可除去

C.一瓶合格的生理盐水密封一段时间,不会出现浑浊

D.实验室常将固体药品配制成溶液进行化学反应,以提高反应速率

7、(北京海淀区练习题)下图是对20 ℃一定质量的甲的溶液进行恒温蒸发结晶的实验过程,下列说法正确的是( )

A. 蒸发前原溶液是饱和溶液

B. n的数值是12

C. 甲物质在20 ℃时的溶解度是50 g

D. 甲物质的溶解度随温度的升高而增大

参考答案与提示

【迁移训练】

1、【答案】A

【解析】溶液是指一种或几种物质分散到另一种物质里而形成的均一的稳定的混合物。A、花生油是一种均一的稳定的混合物,属于溶液;B、面粉是一种不均一的不稳定的混合物,属于浊液;C、白糖属于溶质;D、辣椒粉属于固体物质。

2、【解析】A、泥水不均一不稳定,属于悬浊液,故A错;B、白糖水是均一稳定的混合物,属于溶液,故B正确;C、玉米粥不均一不稳定,属于悬浊液,故C错;D、蒸馏水由一种物质组成,属于纯净物,不属于溶液,故D错。

3、【答案】 B

4、【答案】B

【解析】本题考查固体物质的溶解度受温度的影响变化趋势。NaCl固体溶于水温度变化不大,对溶解度影响很小可以忽略无晶体析出仍为饱和溶液。NaOH固体溶于水放出热量,温度升高使硝酸钾溶解度变大,由饱和溶液变为不饱和溶液。NH4NO3晶体溶于水吸收热量, 温度降低使硝酸钾溶解度变小, 有溶质析出仍为饱和溶液。浓H2SO4, 溶于水放出热量,温度升高使硝酸钾溶解度变大,由饱和溶液变为不饱和溶液,故选B

5、【答案】A

【解析】各类洗涤剂对油污是乳化作用,酒精、汽油对油污是溶解作用。

6、【答案】A

7、【答案】D

【解析】此题主要考查的是物质的性质和用途的关系。一氧化碳比氧气更易与血红蛋白结合,使人体缺氧而中毒。

A.氧气用于切割金属是由于氧气具有助燃性,故解释错误;

B.洗洁精可用于除油污是由于洗洁精能乳化油污,故解释错误;

C.大多物质受热膨胀是由于随温度升高分子的间隔变大,故解释错误;

D.一氧化碳有毒是由于一氧化碳比氧气更易与血红蛋白结合,使人体缺氧而中毒,故解释正确。

8、【答案】A。

【解析】:A、溶液是均一稳定的混合物,长期放置后不会分层的液体不一定是混合物,例如蒸馏水,故A说法错误;

B、汽油能溶解油污,洗涤剂对油污有乳化作用,故B说法正确;

C、溶液具有稳定性,密封一段时间,不会出现浑浊,故C说法正确;

D、溶液中进行的反应接触面积大,反应速率快,故D说法正确。

9、【答案】C

【解析】在一定温度下不能再继续溶解某物质的溶液为该物质的饱和溶液,故充分溶解后有固体剩余的或者一定条件下析出固体后的溶液一定是该物质的饱和溶液。

10、【答案】A

【解析】本题主要考查溶解度、饱和溶液和不饱和溶液。由表格中的数据分析知,第一组中的15gNaCl在20℃时固体全部溶解,而第二、三、四组的NaCl固体,在20℃时均溶解了18g,所以20℃时,NaCl固体的溶解度是18g,20℃时,50g水中含有9gNaCl,故A说法错误;蒸发氯化钠溶液时溶剂水不断减少,可以使氯化钠不饱和溶液变成饱和溶液,故B说法正确;第二组所得溶液的溶质与溶剂的质量比为18:50=9:25,故C说法正确;物质的溶解度与温度有关,在相同温度下,NaCl在水里的溶解的最大限量与水的质量无关,故D说法正确。

11、【答案】B

【解析】要使硝酸钾的不饱和溶液转化为饱和溶液,加入硝酸钾或恒温蒸发水可达到目的;硝酸钾的溶解能力随温度的降低而减小,降低温度,可使接近饱和的硝酸钾溶液转化为饱和溶液;同温度下往不饱和溶液中加入饱和溶液,得到的仍然是不饱和溶液。

【综合应用创新题】

1. 【答案】B

【解析】A.泥沙形成的是悬浊液,故错

B.蔗糖能溶于水,形成溶液,故对

C.植物油形成的是乳浊液,故错

D.面粉形成的是悬浊液。故错

2、【答案】C

【解析】本题考查溶液、悬浊液、乳浊液的判断;氯化铁溶于水形成棕黄色溶液,故A选项不符合题意;氢氧化镁难溶于水,氢氧化镁放入水中,充分搅拌后得到的混合物属于悬浊液,故B选项不符合题意;小苏打溶于水形成无色溶液,故C选项符合题意;汽油难溶于水,放入水中,充分搅拌后得到的混合物属于乳浊液,故D选项不符合题意

3、【解析】A.泥土不溶于水,与水混合形成的是悬浊液;

B.面粉不溶于水,与水混合形成的是悬浊液;

C.冰糖易溶于水,形成均一、稳定的混合物,属于溶液;

D.豆油不溶于水,与水混合形成乳浊液。

【答案】C

3、【答案】A

【解析】在“粗盐中难溶性杂质的去除”实验中,玻璃棒的用途是溶解时搅拌,加速粗盐溶解;称量精盐前,把精盐固体转移到纸上;蒸发时搅拌,防止凶局部温度过高,造成液滴飞溅。玻璃棒的用途不正确的是A,称取粗盐后,把粗盐研磨细应是研钵。

4、【答案】D

5、【答案】A

6、【答案】A

7、【答案】C

【解析】A、蒸发前烧杯中的溶液没有固体剩余,故可能是饱和溶液也可能是不饱和溶液,错误;B、第一次蒸发10g水后有晶体析出,故得到的溶液是饱和溶液,再次蒸发10g水后共有6g甲,即10g水中能溶解5g甲,那么第三次蒸发10g水也能析出5g甲,故三次共析出甲11g,即n=11,错误;C、20℃时10g水中能溶解5g甲达到饱和状态,那么100g水中能溶解50g甲,故20℃时甲的溶解度是50g,正确;D、该过程中温度不变,故不能判断该物质的溶解度和温度的关系,错误。故选C。

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质