第6课北宋的政治 教学设计

图片预览

文档简介

《北宋的政治》教学设计

一、教材分析

本课是部编本《义务教育教科书·中国历史(七年级下册)》第二单元《辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化》第6课《北宋的政治》,主要讲述了北宋的建立、统一及政权的巩固。《义务教育历史课程标准(2011年版)》要求:“知道北宋的建立,了解宋朝重文轻武的特点”。北宋是中国古代专制主义中央集权制度走向完善的重要时期,北宋统治者在结束了五代十国的分裂割据局面后,建立了一个新兴的封建王朝。宋太祖为维护统治采取了一系列强化中央集权的措施,并采取重文轻武的治国政策。经过北宋统治者一系列的政治改革,中国古代历史上的武将专权、地方割据的局面得到一定控制。同时,这一时期在历史上建立的文官制度,有利于政权的稳固和社会的安定,并有利于国家的统一。重文轻武政策的实施促进了宋朝科技文化的繁荣,但与此同时,这些新的措施也带来了很多社会弊端。

二、学情分析

经过一个学期的学习,七年级下学期的学生已经对历史学科产生了一定的兴趣,也初步具备了一定的理性分析能力。本节课他们需要通过学习,了解北宋的建立及统治者所采取的强化中央集权的措施。理解宋朝的重文轻武政策,北宋统治者实施这些政策的原因和影响,对他们来说,这既是学习的重点,也是难点。七年级学生对历史图片、历史小故事、历史视频等有着浓厚的兴趣,而历史上关于宋太祖和宋朝的故事又非常多,比如“黄袍加身”“杯酒释兵权”“雪夜定策”等。学生在学习过程中,可以通过这些历史故事,掌握本节课的重点知识。

三、教学目标

指导学生通过自主学习,了解北宋的建立和统一,理解北宋在结束五代十国的分裂局面后的局部统一,顺应了历史发展的潮流。教师通过讲述,引导学生联系五代十国以来的政治特点和宋朝建立的方式,使学生掌握宋太祖强化中央集权的措施。通过史料研读,分析北宋加强中央集权的措施所带来的利弊,培养学生客观认识历史问题的能力。通过史料呈现,阅读并提取有效信息,使学生掌握宋朝的重文轻武政策,理解这些措施的采取给北宋带来的两方面的影响,并引导学生反思历史,吸取历史教训。

四、教学重难点

重点:北宋的建立和统一,宋太祖强化中央集权的措施,宋朝的重文轻武政策。

难点:北宋加强中央集权和实施重文轻武政策的影响。

五、教学过程

导入新课

中国历史上有这么一个封建王朝,它最多时拥有120多万的大军,但却以打了不少的败仗出名;它拥有一大批我们今天耳熟能详的治国良才,如寇准、包拯、王安石、欧阳修、文天祥,但在历史上却以腐败而著称;它是当时世界上最富庶的国家,却给人贫弱的印象。

大家知道这个看似矛盾的王朝是中国历史上哪个封建王朝吗?今天我们就一起“穿越”到宋朝,看看历史上真实的宋朝到底是什么样子的,宋朝创造了什么样的政治文明。

设计意图

通过宋朝给人们头脑中留下的看似矛盾的印象,激发学生学习、研究历史的兴趣。

讲授新课

(一)以武力“得”天下

1北宋建立

宋朝的建立者是赵匡胤,历史上的赵匡胤是一个什么样的人呢?我们来看一段材料。

材料一??赵匡胤即宋太祖(927-976),涿郡(今河北省涿州市,现隶属于河北保定市)人,宋朝的开国皇帝。赵匡胤文武双全,最早投靠后汉大将郭威,成为一名普通士兵。郭威(904-954,后周太祖)建立后周政权后,赵匡胤被提拔为禁军东西班行首,负责宫廷禁卫。周世宗(954-959年在位)继位后,重用赵匡胤,因战功卓著,被破格提拔为殿前都虞侯,成为后周禁军的高级将领。

——龚奇柱主编:《义务教育教科书中国历史七年级下册教师用书:川教版》,79页,成都:四川教育出版社,2017

教师设问:赵匡胤为什么能建立北宋政权?(参考答案:武将出身,掌握军权,深受后周皇帝信任。)

教师讲述:赵匡胤在担任禁军将领时逐渐培植自己的势力,一批能征善战的武将都聚集在了赵匡胤的周围,比如石守信、高怀德、王审琦、张令铎等,这些人后来都成了北宋的开国功臣,而足智多谋的赵普也成为其打天下的左膀右臂。

959年周世宗病逝,年仅7岁的柴宗训(恭帝)继位。此时的后周王朝陷入了“主少国疑”的境地。960年初,正在接受文武百官朝贺的柴宗训接到了北方的少数民族契丹和北汉联合进攻后周的战报,作为禁军将领的赵匡胤被派去前线。当赵匡胤率领军队到达开封以北的陈桥驿时,众将士发动兵变,把黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝,这一事件史称陈桥兵变。随后,赵匡胤率军回师开封,胁迫柴宗训禅位。赵匡胤即位后,改国号为“宋”,史称北宋,仍定都开封。

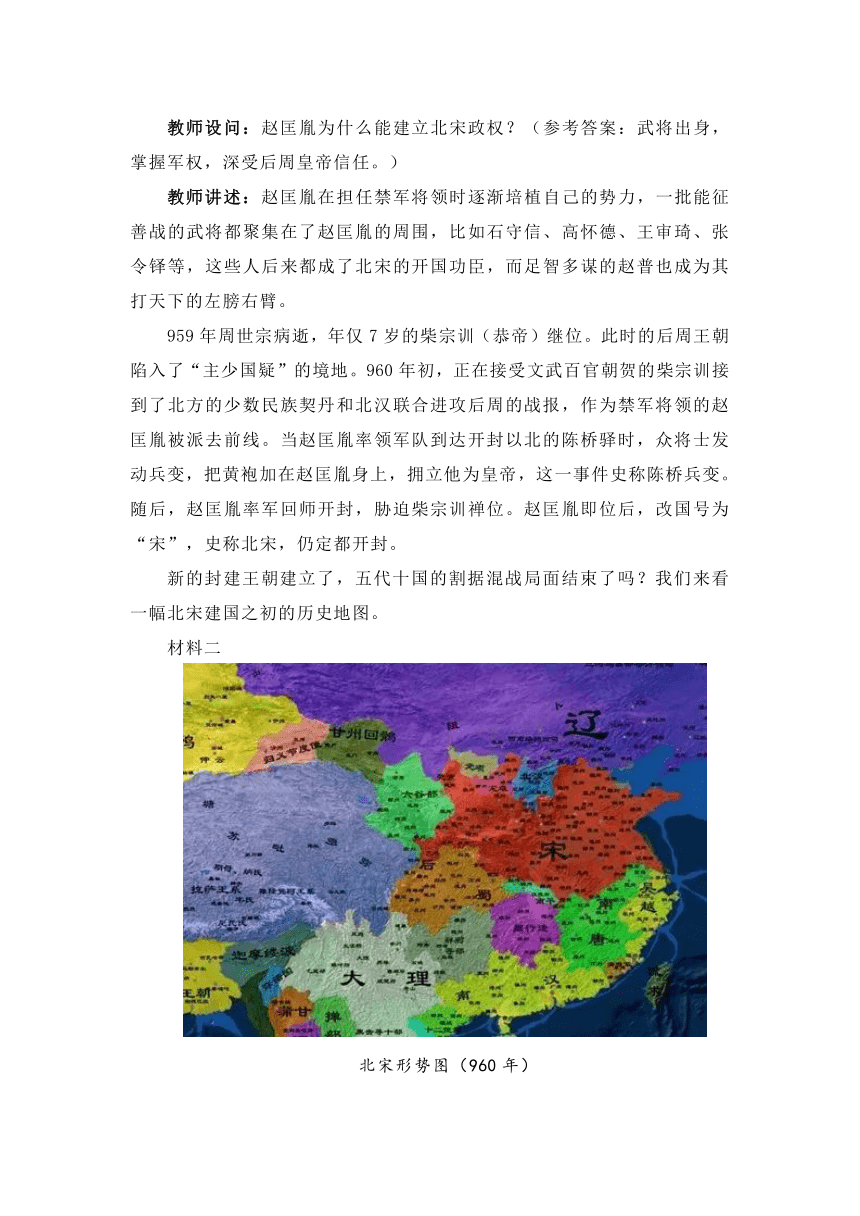

新的封建王朝建立了,五代十国的割据混战局面结束了吗?我们来看一幅北宋建国之初的历史地图。

材料二

北宋形势图(960年)

教师设问:建国之初,北宋面临怎样的外部环境呢?(参考答案:政权林立,分裂割据。)

教师讲述:北宋建国时,所统治的地区只有黄河、淮河流域一带,北面有北汉和辽,西面有后蜀,南面有南唐、吴越、南平、南汉等国。在这种政权并立的情况下,必须把这些政权消灭或制服,才能完成统一。而如何结束这一局面,是赵匡胤一直苦苦思索的难题。

2统一大业

宋朝建国初期的一个寒冬,在一个大雪纷飞的夜晚,正准备休息的宰相赵普家里,突然来了两个不速之客——赵匡胤和赵光义。下面我们来看君臣二人的一段对话。

材料三??上曰:“吾睡不能著,一榻之外,皆他人家也,故来见卿。……吾欲收太原。”普嘿然良久,曰:“非臣所知也。”上问其故,普曰:“太原当西北二边,使一举而下,则边患我独当之,何不姑留以俟削平诸国。……”。上笑曰:“吾意正尔,姑试卿耳”。于是用师荆、湖,继取西川。

——(南宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》第二册,205页,北京:中华书局,1979

教师设问:赵普建议怎样解决政权并立的局面?(参考答案:采取“先南后北”、先易后难的策略,消灭割据政权。)

教师翻译文言文材料,然后引导学生分析:这就是历史上有名的“雪夜定策”,宋太祖采纳赵普“先南后北”的方针,消灭了南方的南平、后蜀、南汉、南唐、吴越等政权,979年御驾亲征的宋太祖又消灭了北汉,结束了中原和南方分裂割据的局面,国家得以太平,人民过上了安定的生活。

设计意图

以“黄袍加身”“雪夜定策”两个典故讲述北宋建立及局部统一的过程,内容清晰,易于掌握。

(过渡)新的王朝的建立,割据政权逐步被消灭,新皇帝似乎可以过一段高枕无忧的太平日子了,然而事实并非如此。以武力夺取政权的赵匡胤,最害怕的就是历史重演,他现在最不放心的,就是和他一起发动兵变的那些手握禁军领导权的将领。他该怎么办呢?

(二)

用妙计“安”天下

1?“杯酒释兵权”

教师讲述:961年的一天,宋太祖召来手握重兵的石守信、王审琦等功臣宿将一起饮酒,酒兴正浓时,赵匡胤和这些大臣之间有一段对话。

材料四??(赵匡胤)屏左右谓曰:“……然天子亦大艰难,殊不若为节度使之乐,吾终夕未尝敢安枕而卧也。”守信等皆曰:“何故?”上曰:“……居此位者,谁不欲为之?”……“汝曹虽无异心,其如麾下之人欲富贵者,一旦以黄袍加汝之身,汝虽欲不为,其可得乎?”……尔曹何不释去兵权,出守大藩,择便好田宅市之,为子孙立永远不可动之业……君臣之间,两无猜疑,上下相安,不亦善乎!”皆拜谢曰:“陛下念臣等至此,所谓生死而骨肉也。”明日,皆称疾请罢。

?——(南宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》第二册,49~50页,北京:中华书局,1979

教师设问:赵匡胤是如何解除武将的军权?(参考答案:杯酒释兵权,让功臣主动交出兵权。)

教师引导学生分析:这就是历史上有名的“杯酒释兵权”,宋太祖以软硬兼施的方式,让将领交出兵权从而控制了军队。不仅如此,他还牢牢控制军队的调动,使带兵将领无权调动军队。

五代以来的大部分皇帝,包括赵匡胤本人,都是因手握重兵而夺权成功。所以,为了削弱武将的兵权,赵匡胤将带兵将领频繁调动,定期更换各地的驻军,这就形成了“兵不识将,将不专兵”的局面。

教师设问:你认为这种军队改革的措施好不好?谈谈你的看法。(参考答案:一方面,有利于加强皇帝的权力和强化中央集权,革除了武将专权地方割据的弊端;另一方面,由于将兵之间不熟识,削弱了军队的战斗力等。)

(过渡)解除了身边对自己最大的威胁,宋太祖又担心起了整天为自己出谋划策的宰相。宰相的地位可谓“一人之下,万人之上”,他的存在势必对皇权产生一定的威胁。如何限制宰相的权力呢?

? ? 引导学生回答,教师分析:限制一个人权力最好的方法是把他的权力分散,即把原来属于一个人的权力分给多人。事实上,宋太祖就是采取“分化事权”的办法来削弱相权。

2?分化事权,削弱相权

材料五??在宰相之下添设“参知政事”作为副相……以枢密使分取宰相的军权,以三司使(又称“计相”)分取宰相的财权。

——朱绍侯,张海鹏,齐涛主编:《中国古代史》(下册),24页,福州:福建人民出版社,2000

教师分析:中国历史上的宰相自秦朝产生以来,可以说是“事无不统”,而经过这样的改革,等于把宰相的权力一分为三,有三个宰相分别行使行政权、军权、财权。而在宰相之下又设多名副宰相,最终的结果就是宰相的权力被瓜分的只剩一点点了。

(过渡)地方武将专权,形成割据势力,一直是唐末五代以来的社会弊端,宋太祖也为此深深担忧。中央的威胁暂时解除之后,如何更好地控制地方又成了当务之急,宋太祖是如何处理的呢?

3??控制地方

材料六???(宋太祖)召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?”普曰:“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

——(南宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》第二册,49页,北京:中华书局,1979

教师设问:如何解除地方藩镇对中央的威胁,赵普的建议是什么?参考答案:(夺其权,制其钱谷,收其精兵。)

下面请同学们阅读教材第30页第二段内容,找出采取的三个方面的具体措施各是什么。

学生阅读课本回答,教师总结:中央和地方的军权已经牢牢掌握在宋太祖的手里,“收精兵”已经做到。那么如何“夺其权”呢?宋太祖的做法是派文臣担任地方官,称为“知州”“知县”,取代原来的藩镇官员,而且为了限制其权力,对其进行频繁调动,三年换一个地方。同时,各州设置通判以监督知州。“制钱谷”,钱谷指代的是地方财政税收。宋太祖在地方设置转运使,把地方节度使收税的权力集中到中央,地方赋税的大部分收到中央。

4?影响

教师设问:宋太祖为加强专制主义中央集权制度,采取的这些措施会带来什么影响呢?(参考答案:军事方面,加强了对军队的控制,但是削弱了军队的战斗力;在中央削弱相权,加强了皇权,但是造成了机构繁杂,政出多门,冗官;加强了对地方的控制,加强了中央集权,但是也造成地方官僚机构的臃肿。)

教师讲述:宋太祖加强中央集权的措施,一个核心的点就是分权,原本一个人可以完成的事情,现在由两个、三个甚至更多的人去完成,这样一来,分权的目的是达到了,但是新的问题也出现了。那就是政府机构重叠、相互牵制,官吏冗多,人浮于事,导致办事效率下降,同时又增加了朝廷的财政负担。

设计意图

围绕加强中央集权,加强皇权这个主题,依次讲述赵匡胤在处理中央与地方、君与臣等方面采取的措施。通过这些措施,正如思想家朱熹所说“兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了”,极大地加强了中央对地方的控制,中央集权加强的同时,皇权也大大增强。

(过渡)自古以来,文臣出谋划策、武将保家卫国,人尽其才是理所当然之事。然而,历经五代十国乱世的宋太祖深知武将专权的弊端,对武将心存芥蒂,因而有意重用文臣,让其掌握中央和地方的重要官职。宋朝文学家陆游《避暑漫抄》写到,宋太祖开国之初就勒石立誓于太庙,后世嗣君即位,必须入而跪读:“不得杀士大夫及上书言事人,子孙有渝此誓者,天必殛之!”

(三)

与文臣共“治”天下

1重文轻武的表现

教师讲述:隋唐以来,通过科举考试选拔治国人才一直是重要的政策,宋朝也是如此。我们来看一段材料:

材料七??两宋通过科举共取士115427人,平均每年361人,……(唐代)平均每年71人。……(元代)平均每年不到12人。……明代平均每年89人。……清代平均每年取士103人。……北宋每年的取士人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清代的3.4倍。

——张希清:《论宋代科举取士之多与冗官问题》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》,1987年第5期

教师设问:与前代比,宋朝的科举考试有什么显著的特点?说明了什么?(参考答案:科举取士名额多,政府重视。)

教师引导学生分析材料:北宋的国土面积少于元明清这几个朝代,但科举取士的名额却数倍于这几朝。可以说,宋朝科举取士之多是空前绝后的,这充分说明了宋朝科举取士制度受到政府的重视。不仅如此,考中进士的人很快即可授予官职,不仅升迁迅速,而且待遇优厚。难怪时人咏诗说当时“满朝朱紫贵,尽是读书人”。

北宋第三位皇帝宋真宗,有一首流传后世的《劝学诗》,诗中写道“……安居不用架高堂,书中自有黄金屋。……娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉……”皇帝以通俗的语言,来引导民间的读书风气。北宋时期更有流传后世、耳熟能详的儿童启蒙读物《三字经》《千字诗》《百家姓》《启蒙初诵》等。因此,可以说,在宋朝重文轻武政策影响下,整个宋朝形成了浓厚的读书风气,通过科举考试考取功名,扬名报国也成为读书人的最高追求。因此,在宋人的眼中“万般皆下品,惟有读书高”。

教师提问:重文轻武,一改五代十国尚武轻文的社会风气,对宋朝社会是利还是弊呢?

2?重文轻武的影响

教师引发学生思考,然后进行分析:一方面,教育和文化的发展,提高了整个社会的文化素养,使宋朝创造出了光辉灿烂的文化成就,一大批文学家、书法家、思想家层出不穷,文化高度繁荣。此外,宋朝的科技也非常发达。因此,历史学家陈寅恪得出“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”的结论。重文轻武的政策也杜绝了唐末五代以来频繁的政权更替,有利于社会的安定和政权的稳固。然而,另一方面,“轻武”也制约了武将的才能,导致军队的战斗力减弱。

设计意图

本节课关于宋朝政治制度建设的内容涉及的知识点多,理论性强,且有的地方比较难理解。在进行教学设计时,教师对初中的学生最好的方法是增强其学习的兴趣,关于宋朝的历史故事有很多,教师可以以点带面,通过具体生动的事例讲述理论性较强的部分,以达到化难为易的教学效果。从“黄袍加身”“杯酒释兵权”“雪夜定策”等历史故事,到“书中自有黄金屋”的谚语,达到事半功倍的效果。

课堂小结

北宋政权建立,结束了五代十国以来长达半个世纪的中原和南方的分裂割据局面。北宋建立之初,宋朝统治者注意吸取唐末五代以来藩镇割据的历史教训,采取了一系列加强专制主义中央集权的措施。这些措施的采取,既维护了国家的统一,社会的安定,又为经济的发展创造了必要条件;但同时,也导致了北宋王朝的军队战斗力弱,与其他民族政权交战中处于劣势。学习到这里,我们也就不难理解这一节课开始之初,我们所讲的宋朝矛盾的种种说法了。

板书设计

第6课??北宋的政治

(一)以武力“得”天下

1.北宋建立

2.统一大业

(二)用妙计“安”天下

1.“杯酒释兵权”

2.削弱相权

3.控制地方

4.影响

(三)与文臣共“治”天下

1.重文轻武的表现

2.重文轻武的影响

一、教材分析

本课是部编本《义务教育教科书·中国历史(七年级下册)》第二单元《辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化》第6课《北宋的政治》,主要讲述了北宋的建立、统一及政权的巩固。《义务教育历史课程标准(2011年版)》要求:“知道北宋的建立,了解宋朝重文轻武的特点”。北宋是中国古代专制主义中央集权制度走向完善的重要时期,北宋统治者在结束了五代十国的分裂割据局面后,建立了一个新兴的封建王朝。宋太祖为维护统治采取了一系列强化中央集权的措施,并采取重文轻武的治国政策。经过北宋统治者一系列的政治改革,中国古代历史上的武将专权、地方割据的局面得到一定控制。同时,这一时期在历史上建立的文官制度,有利于政权的稳固和社会的安定,并有利于国家的统一。重文轻武政策的实施促进了宋朝科技文化的繁荣,但与此同时,这些新的措施也带来了很多社会弊端。

二、学情分析

经过一个学期的学习,七年级下学期的学生已经对历史学科产生了一定的兴趣,也初步具备了一定的理性分析能力。本节课他们需要通过学习,了解北宋的建立及统治者所采取的强化中央集权的措施。理解宋朝的重文轻武政策,北宋统治者实施这些政策的原因和影响,对他们来说,这既是学习的重点,也是难点。七年级学生对历史图片、历史小故事、历史视频等有着浓厚的兴趣,而历史上关于宋太祖和宋朝的故事又非常多,比如“黄袍加身”“杯酒释兵权”“雪夜定策”等。学生在学习过程中,可以通过这些历史故事,掌握本节课的重点知识。

三、教学目标

指导学生通过自主学习,了解北宋的建立和统一,理解北宋在结束五代十国的分裂局面后的局部统一,顺应了历史发展的潮流。教师通过讲述,引导学生联系五代十国以来的政治特点和宋朝建立的方式,使学生掌握宋太祖强化中央集权的措施。通过史料研读,分析北宋加强中央集权的措施所带来的利弊,培养学生客观认识历史问题的能力。通过史料呈现,阅读并提取有效信息,使学生掌握宋朝的重文轻武政策,理解这些措施的采取给北宋带来的两方面的影响,并引导学生反思历史,吸取历史教训。

四、教学重难点

重点:北宋的建立和统一,宋太祖强化中央集权的措施,宋朝的重文轻武政策。

难点:北宋加强中央集权和实施重文轻武政策的影响。

五、教学过程

导入新课

中国历史上有这么一个封建王朝,它最多时拥有120多万的大军,但却以打了不少的败仗出名;它拥有一大批我们今天耳熟能详的治国良才,如寇准、包拯、王安石、欧阳修、文天祥,但在历史上却以腐败而著称;它是当时世界上最富庶的国家,却给人贫弱的印象。

大家知道这个看似矛盾的王朝是中国历史上哪个封建王朝吗?今天我们就一起“穿越”到宋朝,看看历史上真实的宋朝到底是什么样子的,宋朝创造了什么样的政治文明。

设计意图

通过宋朝给人们头脑中留下的看似矛盾的印象,激发学生学习、研究历史的兴趣。

讲授新课

(一)以武力“得”天下

1北宋建立

宋朝的建立者是赵匡胤,历史上的赵匡胤是一个什么样的人呢?我们来看一段材料。

材料一??赵匡胤即宋太祖(927-976),涿郡(今河北省涿州市,现隶属于河北保定市)人,宋朝的开国皇帝。赵匡胤文武双全,最早投靠后汉大将郭威,成为一名普通士兵。郭威(904-954,后周太祖)建立后周政权后,赵匡胤被提拔为禁军东西班行首,负责宫廷禁卫。周世宗(954-959年在位)继位后,重用赵匡胤,因战功卓著,被破格提拔为殿前都虞侯,成为后周禁军的高级将领。

——龚奇柱主编:《义务教育教科书中国历史七年级下册教师用书:川教版》,79页,成都:四川教育出版社,2017

教师设问:赵匡胤为什么能建立北宋政权?(参考答案:武将出身,掌握军权,深受后周皇帝信任。)

教师讲述:赵匡胤在担任禁军将领时逐渐培植自己的势力,一批能征善战的武将都聚集在了赵匡胤的周围,比如石守信、高怀德、王审琦、张令铎等,这些人后来都成了北宋的开国功臣,而足智多谋的赵普也成为其打天下的左膀右臂。

959年周世宗病逝,年仅7岁的柴宗训(恭帝)继位。此时的后周王朝陷入了“主少国疑”的境地。960年初,正在接受文武百官朝贺的柴宗训接到了北方的少数民族契丹和北汉联合进攻后周的战报,作为禁军将领的赵匡胤被派去前线。当赵匡胤率领军队到达开封以北的陈桥驿时,众将士发动兵变,把黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝,这一事件史称陈桥兵变。随后,赵匡胤率军回师开封,胁迫柴宗训禅位。赵匡胤即位后,改国号为“宋”,史称北宋,仍定都开封。

新的封建王朝建立了,五代十国的割据混战局面结束了吗?我们来看一幅北宋建国之初的历史地图。

材料二

北宋形势图(960年)

教师设问:建国之初,北宋面临怎样的外部环境呢?(参考答案:政权林立,分裂割据。)

教师讲述:北宋建国时,所统治的地区只有黄河、淮河流域一带,北面有北汉和辽,西面有后蜀,南面有南唐、吴越、南平、南汉等国。在这种政权并立的情况下,必须把这些政权消灭或制服,才能完成统一。而如何结束这一局面,是赵匡胤一直苦苦思索的难题。

2统一大业

宋朝建国初期的一个寒冬,在一个大雪纷飞的夜晚,正准备休息的宰相赵普家里,突然来了两个不速之客——赵匡胤和赵光义。下面我们来看君臣二人的一段对话。

材料三??上曰:“吾睡不能著,一榻之外,皆他人家也,故来见卿。……吾欲收太原。”普嘿然良久,曰:“非臣所知也。”上问其故,普曰:“太原当西北二边,使一举而下,则边患我独当之,何不姑留以俟削平诸国。……”。上笑曰:“吾意正尔,姑试卿耳”。于是用师荆、湖,继取西川。

——(南宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》第二册,205页,北京:中华书局,1979

教师设问:赵普建议怎样解决政权并立的局面?(参考答案:采取“先南后北”、先易后难的策略,消灭割据政权。)

教师翻译文言文材料,然后引导学生分析:这就是历史上有名的“雪夜定策”,宋太祖采纳赵普“先南后北”的方针,消灭了南方的南平、后蜀、南汉、南唐、吴越等政权,979年御驾亲征的宋太祖又消灭了北汉,结束了中原和南方分裂割据的局面,国家得以太平,人民过上了安定的生活。

设计意图

以“黄袍加身”“雪夜定策”两个典故讲述北宋建立及局部统一的过程,内容清晰,易于掌握。

(过渡)新的王朝的建立,割据政权逐步被消灭,新皇帝似乎可以过一段高枕无忧的太平日子了,然而事实并非如此。以武力夺取政权的赵匡胤,最害怕的就是历史重演,他现在最不放心的,就是和他一起发动兵变的那些手握禁军领导权的将领。他该怎么办呢?

(二)

用妙计“安”天下

1?“杯酒释兵权”

教师讲述:961年的一天,宋太祖召来手握重兵的石守信、王审琦等功臣宿将一起饮酒,酒兴正浓时,赵匡胤和这些大臣之间有一段对话。

材料四??(赵匡胤)屏左右谓曰:“……然天子亦大艰难,殊不若为节度使之乐,吾终夕未尝敢安枕而卧也。”守信等皆曰:“何故?”上曰:“……居此位者,谁不欲为之?”……“汝曹虽无异心,其如麾下之人欲富贵者,一旦以黄袍加汝之身,汝虽欲不为,其可得乎?”……尔曹何不释去兵权,出守大藩,择便好田宅市之,为子孙立永远不可动之业……君臣之间,两无猜疑,上下相安,不亦善乎!”皆拜谢曰:“陛下念臣等至此,所谓生死而骨肉也。”明日,皆称疾请罢。

?——(南宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》第二册,49~50页,北京:中华书局,1979

教师设问:赵匡胤是如何解除武将的军权?(参考答案:杯酒释兵权,让功臣主动交出兵权。)

教师引导学生分析:这就是历史上有名的“杯酒释兵权”,宋太祖以软硬兼施的方式,让将领交出兵权从而控制了军队。不仅如此,他还牢牢控制军队的调动,使带兵将领无权调动军队。

五代以来的大部分皇帝,包括赵匡胤本人,都是因手握重兵而夺权成功。所以,为了削弱武将的兵权,赵匡胤将带兵将领频繁调动,定期更换各地的驻军,这就形成了“兵不识将,将不专兵”的局面。

教师设问:你认为这种军队改革的措施好不好?谈谈你的看法。(参考答案:一方面,有利于加强皇帝的权力和强化中央集权,革除了武将专权地方割据的弊端;另一方面,由于将兵之间不熟识,削弱了军队的战斗力等。)

(过渡)解除了身边对自己最大的威胁,宋太祖又担心起了整天为自己出谋划策的宰相。宰相的地位可谓“一人之下,万人之上”,他的存在势必对皇权产生一定的威胁。如何限制宰相的权力呢?

? ? 引导学生回答,教师分析:限制一个人权力最好的方法是把他的权力分散,即把原来属于一个人的权力分给多人。事实上,宋太祖就是采取“分化事权”的办法来削弱相权。

2?分化事权,削弱相权

材料五??在宰相之下添设“参知政事”作为副相……以枢密使分取宰相的军权,以三司使(又称“计相”)分取宰相的财权。

——朱绍侯,张海鹏,齐涛主编:《中国古代史》(下册),24页,福州:福建人民出版社,2000

教师分析:中国历史上的宰相自秦朝产生以来,可以说是“事无不统”,而经过这样的改革,等于把宰相的权力一分为三,有三个宰相分别行使行政权、军权、财权。而在宰相之下又设多名副宰相,最终的结果就是宰相的权力被瓜分的只剩一点点了。

(过渡)地方武将专权,形成割据势力,一直是唐末五代以来的社会弊端,宋太祖也为此深深担忧。中央的威胁暂时解除之后,如何更好地控制地方又成了当务之急,宋太祖是如何处理的呢?

3??控制地方

材料六???(宋太祖)召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?”普曰:“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

——(南宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》第二册,49页,北京:中华书局,1979

教师设问:如何解除地方藩镇对中央的威胁,赵普的建议是什么?参考答案:(夺其权,制其钱谷,收其精兵。)

下面请同学们阅读教材第30页第二段内容,找出采取的三个方面的具体措施各是什么。

学生阅读课本回答,教师总结:中央和地方的军权已经牢牢掌握在宋太祖的手里,“收精兵”已经做到。那么如何“夺其权”呢?宋太祖的做法是派文臣担任地方官,称为“知州”“知县”,取代原来的藩镇官员,而且为了限制其权力,对其进行频繁调动,三年换一个地方。同时,各州设置通判以监督知州。“制钱谷”,钱谷指代的是地方财政税收。宋太祖在地方设置转运使,把地方节度使收税的权力集中到中央,地方赋税的大部分收到中央。

4?影响

教师设问:宋太祖为加强专制主义中央集权制度,采取的这些措施会带来什么影响呢?(参考答案:军事方面,加强了对军队的控制,但是削弱了军队的战斗力;在中央削弱相权,加强了皇权,但是造成了机构繁杂,政出多门,冗官;加强了对地方的控制,加强了中央集权,但是也造成地方官僚机构的臃肿。)

教师讲述:宋太祖加强中央集权的措施,一个核心的点就是分权,原本一个人可以完成的事情,现在由两个、三个甚至更多的人去完成,这样一来,分权的目的是达到了,但是新的问题也出现了。那就是政府机构重叠、相互牵制,官吏冗多,人浮于事,导致办事效率下降,同时又增加了朝廷的财政负担。

设计意图

围绕加强中央集权,加强皇权这个主题,依次讲述赵匡胤在处理中央与地方、君与臣等方面采取的措施。通过这些措施,正如思想家朱熹所说“兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了”,极大地加强了中央对地方的控制,中央集权加强的同时,皇权也大大增强。

(过渡)自古以来,文臣出谋划策、武将保家卫国,人尽其才是理所当然之事。然而,历经五代十国乱世的宋太祖深知武将专权的弊端,对武将心存芥蒂,因而有意重用文臣,让其掌握中央和地方的重要官职。宋朝文学家陆游《避暑漫抄》写到,宋太祖开国之初就勒石立誓于太庙,后世嗣君即位,必须入而跪读:“不得杀士大夫及上书言事人,子孙有渝此誓者,天必殛之!”

(三)

与文臣共“治”天下

1重文轻武的表现

教师讲述:隋唐以来,通过科举考试选拔治国人才一直是重要的政策,宋朝也是如此。我们来看一段材料:

材料七??两宋通过科举共取士115427人,平均每年361人,……(唐代)平均每年71人。……(元代)平均每年不到12人。……明代平均每年89人。……清代平均每年取士103人。……北宋每年的取士人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清代的3.4倍。

——张希清:《论宋代科举取士之多与冗官问题》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》,1987年第5期

教师设问:与前代比,宋朝的科举考试有什么显著的特点?说明了什么?(参考答案:科举取士名额多,政府重视。)

教师引导学生分析材料:北宋的国土面积少于元明清这几个朝代,但科举取士的名额却数倍于这几朝。可以说,宋朝科举取士之多是空前绝后的,这充分说明了宋朝科举取士制度受到政府的重视。不仅如此,考中进士的人很快即可授予官职,不仅升迁迅速,而且待遇优厚。难怪时人咏诗说当时“满朝朱紫贵,尽是读书人”。

北宋第三位皇帝宋真宗,有一首流传后世的《劝学诗》,诗中写道“……安居不用架高堂,书中自有黄金屋。……娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉……”皇帝以通俗的语言,来引导民间的读书风气。北宋时期更有流传后世、耳熟能详的儿童启蒙读物《三字经》《千字诗》《百家姓》《启蒙初诵》等。因此,可以说,在宋朝重文轻武政策影响下,整个宋朝形成了浓厚的读书风气,通过科举考试考取功名,扬名报国也成为读书人的最高追求。因此,在宋人的眼中“万般皆下品,惟有读书高”。

教师提问:重文轻武,一改五代十国尚武轻文的社会风气,对宋朝社会是利还是弊呢?

2?重文轻武的影响

教师引发学生思考,然后进行分析:一方面,教育和文化的发展,提高了整个社会的文化素养,使宋朝创造出了光辉灿烂的文化成就,一大批文学家、书法家、思想家层出不穷,文化高度繁荣。此外,宋朝的科技也非常发达。因此,历史学家陈寅恪得出“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”的结论。重文轻武的政策也杜绝了唐末五代以来频繁的政权更替,有利于社会的安定和政权的稳固。然而,另一方面,“轻武”也制约了武将的才能,导致军队的战斗力减弱。

设计意图

本节课关于宋朝政治制度建设的内容涉及的知识点多,理论性强,且有的地方比较难理解。在进行教学设计时,教师对初中的学生最好的方法是增强其学习的兴趣,关于宋朝的历史故事有很多,教师可以以点带面,通过具体生动的事例讲述理论性较强的部分,以达到化难为易的教学效果。从“黄袍加身”“杯酒释兵权”“雪夜定策”等历史故事,到“书中自有黄金屋”的谚语,达到事半功倍的效果。

课堂小结

北宋政权建立,结束了五代十国以来长达半个世纪的中原和南方的分裂割据局面。北宋建立之初,宋朝统治者注意吸取唐末五代以来藩镇割据的历史教训,采取了一系列加强专制主义中央集权的措施。这些措施的采取,既维护了国家的统一,社会的安定,又为经济的发展创造了必要条件;但同时,也导致了北宋王朝的军队战斗力弱,与其他民族政权交战中处于劣势。学习到这里,我们也就不难理解这一节课开始之初,我们所讲的宋朝矛盾的种种说法了。

板书设计

第6课??北宋的政治

(一)以武力“得”天下

1.北宋建立

2.统一大业

(二)用妙计“安”天下

1.“杯酒释兵权”

2.削弱相权

3.控制地方

4.影响

(三)与文臣共“治”天下

1.重文轻武的表现

2.重文轻武的影响

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源