《知之为知之,不知为不知》教学课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 《知之为知之,不知为不知》教学课件(38张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-03-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

孔子东游,见两小儿辩斗。问其故。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿以日初出远,而日中时近也。 一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧(cāng)沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决也。 两小儿笑曰:“孰(shú)为汝(rǔ)多知(zhì)乎?”

智者千虑,必有一失

两小儿辩日

文题解读

知之为知之,不知为不知

—《论语·为政》

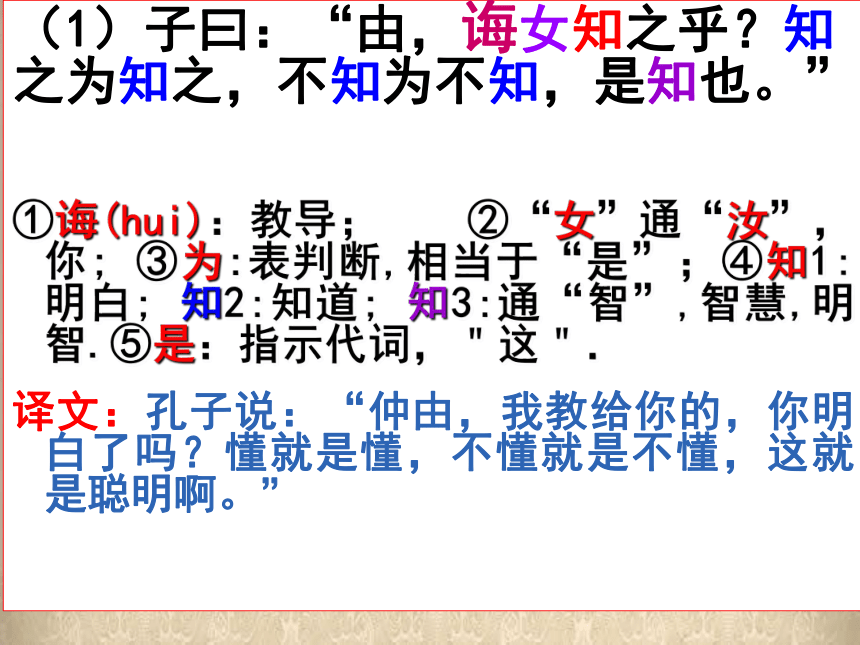

(1)子曰:“由,诲女知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。”

①诲(hui):教导; ②“女”通“汝”,你; ③为:表判断,相当于“是”;④知1:明白; 知2:知道; 知3:通“智”,智慧,明智.⑤是:指示代词,"这".

译文:孔子说:“仲由,我教给你的,你明白了吗?懂就是懂,不懂就是不懂,这就是聪明啊。”

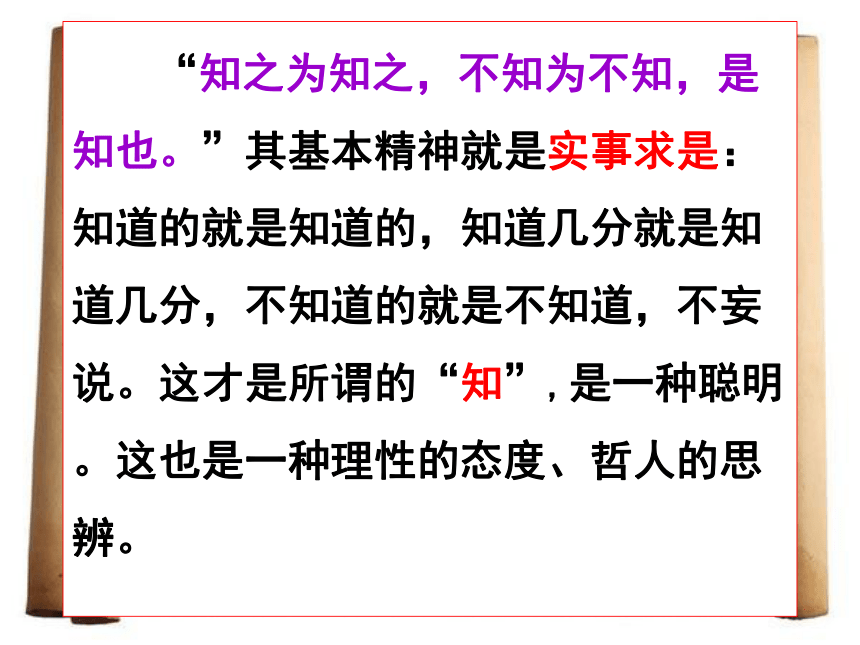

??? ?“知之为知之,不知为不知,是知也。”其基本精神就是实事求是:知道的就是知道的,知道几分就是知道几分,不知道的就是不知道,不妄说。这才是所谓的“知”,是一种聪明。这也是一种理性的态度、哲人的思辨。

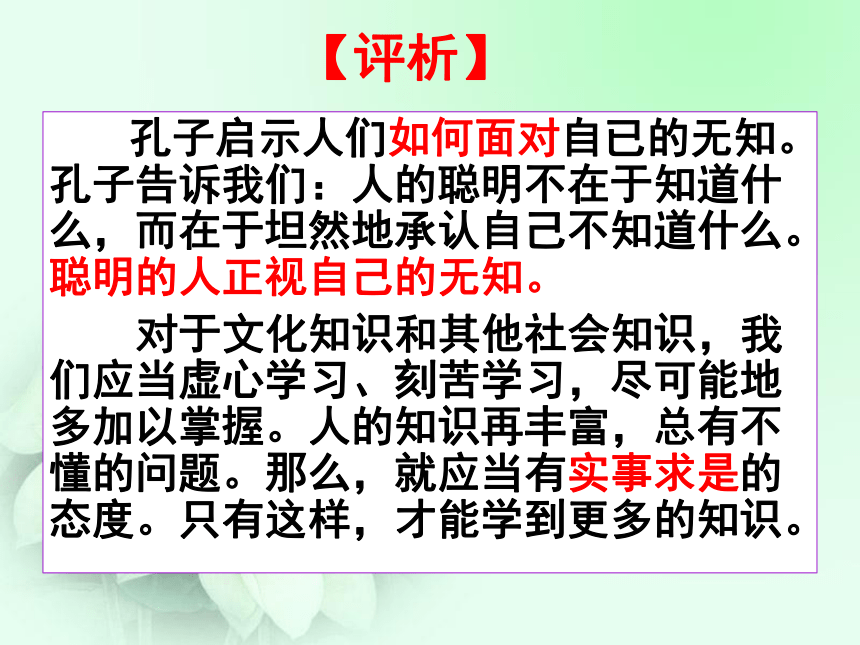

【评析】

孔子启示人们如何面对自已的无知。孔子告诉我们:人的聪明不在于知道什么,而在于坦然地承认自己不知道什么。聪明的人正视自己的无知。

对于文化知识和其他社会知识,我们应当虚心学习、刻苦学习,尽可能地多加以掌握。人的知识再丰富,总有不懂的问题。那么,就应当有实事求是的态度。只有这样,才能学到更多的知识。

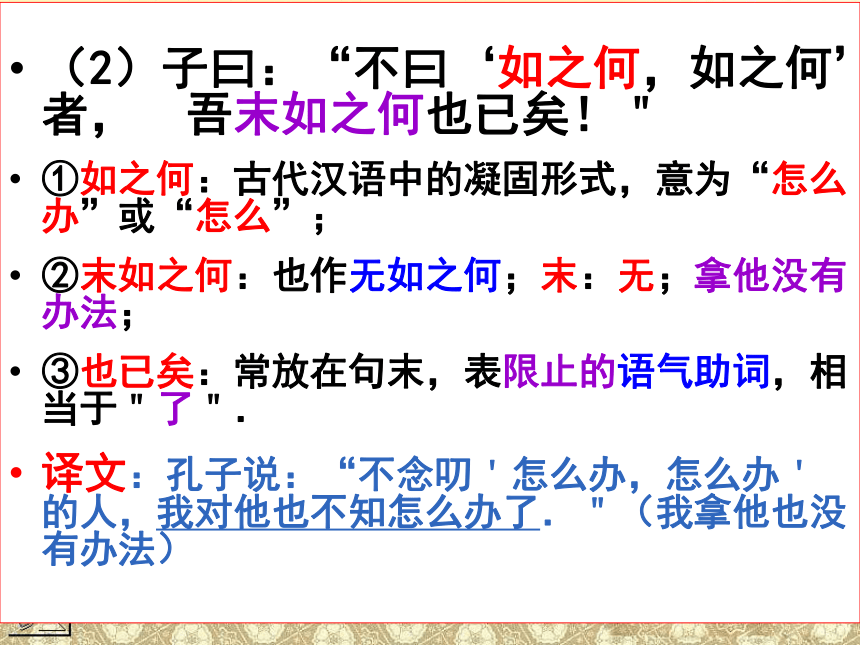

(2)子曰:“不曰‘如之何,如之何’者, 吾末如之何也已矣!"

①如之何:古代汉语中的凝固形式,意为“怎么办”或“怎么”;

②末如之何:也作无如之何;末:无;拿他没有办法;

③也已矣:常放在句末,表限止的语气助词,相当于"了".

译文:孔子说:“不念叨'怎么办,怎么办'的人,我对他也不知怎么办了."(我拿他也没有办法)

对待无知----实事求是

??? ?承认无知,不是安于无知。面对问题,要肯动脑筋,勤于思考,这才是理性的态度、哲人的思辨。

【评析】

一是要正视问题,遇到不会解决的问题就要想办法,不能应付搪塞,只有正视问题的人,才会思考解决问题的方法,别人对他才能提供具体的帮助,如果遇到问题搪塞应付,谁也帮不了他,谁也拿他没有办法;

二是在学习求知的过程中,只有自己不断动脑子,老师对他才有用,如果自己不提出问题,不思考问题,老师对他来说,其作用就不大。

(3)子曰:“过而不改,是谓过矣!"

①过:名词作动词,犯过错。

②而:表转折,却

③是:这

译文:孔子说:“有了过错却不改正,

这才真叫错误!”

知错能改,善莫大焉

选文3

子曰:“过而不改,是谓过矣!”

【评析】 正视错误很很重要,而改正错误更重要。

“人非圣贤,孰能无过?”但关键不在于过,而在于能否改过,保证今后不再重犯同样的错误。也就是说,有了过错并不可怕,可怕的是坚持错误,不加改正。文中孔子以“过而不改,是谓过矣”的简炼语言,向人们道出了“知错能改”这一对待错误的唯一正确态度。

角度:对待错误----知错能改

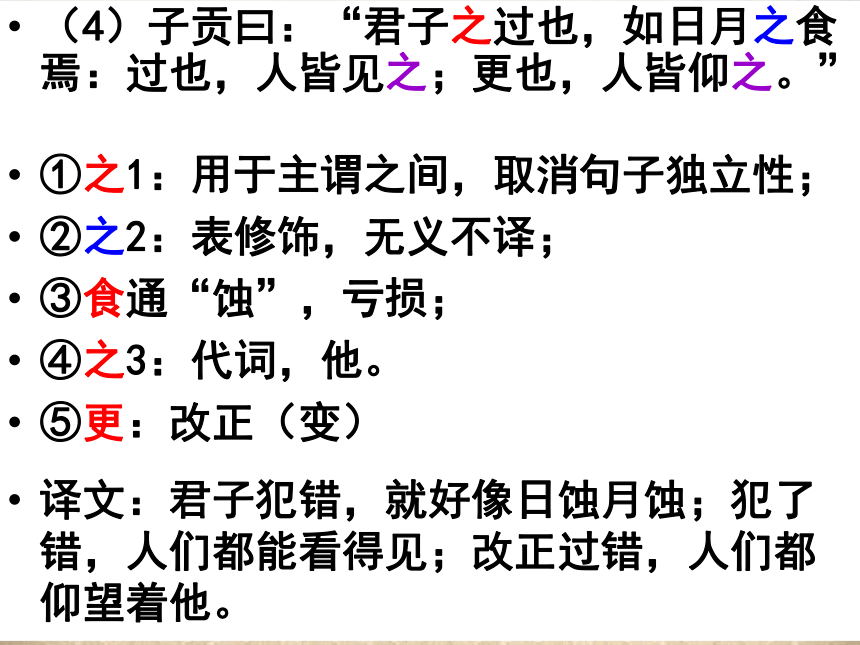

(4)子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之。”

①之1:用于主谓之间,取消句子独立性;

②之2:表修饰,无义不译;

③食通“蚀”,亏损;

④之3:代词,他。

⑤更:改正(变)

译文:君子犯错,就好像日蚀月蚀;犯了错,人们都能看得见;改正过错,人们都仰望着他。

【评析】

一是有过错,别人都能看见,不要以为别人不知道,对领导者、公众人物而言尤其是这样;

二是承认错误、改正错误,反而会赢的人们的尊重。?

(5)子夏曰:“小人之过也必文。”

①小人:人格卑下的人 。

②之:位于主谓之间,取消句子独立性。

③过:犯错误。

④文:名词活用为动词,掩饰。

译文:

子夏说:“人格卑下的人犯了错,一定会加以掩饰。”

【评析】

一是掩饰错误是人格卑下的表现,会闹笑话,会让人瞧不起;

二是要有把自己的错误暴露出来的勇气,因为只有暴露出来,才能得到纠正;

三是君子和小人的区别不在于犯不犯错误,而在于能不能改正错误。

(6)子曰:“人能弘道,非道弘人。”

弘:扩大、光大。使动用法,使‥‥显扬。

翻译:孔子说:“人能够光大道,而不是道能够使人显扬。”

【评析】

道在这里既是指孔子的主张、思想,人自觉修身,可以扩大道,但道本身不能扩大人。三国时期的一代大儒王肃如此解释这句话:“才大者道随大,才小者道随小,故不能弘人。”王肃的解释比较符合字面的意思,在这里,道似乎是指人的境界,才大者境界自然大,才小者境界自然低,甚至不能理解大境界、高境界,所以,大境界、高境界(即道)自然不能扩大人。所以,境界是自己修炼来的,而不是别人赐予的。

(7)子曰:"躬自厚而薄责于人,则远怨矣."

躬自厚而薄责于人 介词短语后置句((于)躬自厚责而于人薄责)

①躬自:自身、自己 ②厚,薄:多,少;

③而:连词,表转折,不译;④远:形容词作动词,避免.

译文:孔子说:“严于责求自己而少责求别人,就可以避免别人的怨恨了(人们就不会怨恨你了)。

严于律已,宽以待人

【评析】

人与人相处难免会有各种矛盾与纠纷。那么,为人处世应该多替别人考虑,从别人的角度看待问题。若一旦发生了矛盾,人应该多作自我批评,而不能一味指责别人的不是。所以,“严于律己,宽恕待人”是保持良好和谐的人际关系所不能缺少的原则。

角度:与人相处--责己从严,待人以宽

为人处世应多替别人考虑,从别人的角度看待问题。若一旦发生矛盾,应多作自我批评,而不能一味指责别人。

与人相处--严于律己,宽以待人。

(8)子夏为莒父宰,问政。子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”

为:担任,作为。 宰:城邑的长官。 问:请教。 无:通“毋”,不要。

达:达到(目的)。

译文:

子夏做了鲁国莒父这座城邑的长官,请教施政方面的问题。孔子说:“做事情不要贪快,不要计较(贪求)小的利益。做事情贪快就达不到目的,贪求小利就成就不了大事。”

【评析】

“欲速则不达”,贯穿着辩证法思想,即对对立着的事物可以相互转化。所以文中孔子强烈要求子夏从政不要急功近利,否则就无法达到目的;不要贪求小利,否则就做不成大事。由此可知,干任何事都要遵循事物发展规律,循序渐进,否则,“欲速则不达”。

角度:从政方面 ---欲速则不达

(9)子曰:"人而无信,不知其可也.大车无輗,小车无軏 ,其何以行之哉?"

1、輗:车辕和横木衔接的木销子

2、軏:车杠前端与横木衔接的销钉

①其:副词,怎么;

②何以行:宾语前置,以何行,靠什么行走.

译文:孔子说:“做人假如没有信用,我不知道他怎么可以(是根本不可以的)。就像大车没有车辕和横木衔接的木销子,小车没有车杠前端与横木相衔接的销钉,它靠什么行走呢?”

诚信

【评析】

一是信用是人的立足之本,没有信用就无法在社会上立足;

二是强调信用不仅指对人要守信,还要注意对自己负责,坚守自己的信仰、目标,不能迷失自己。

(10)子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”

子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立。”

①足:使动用法,使充足。

②必不得已:隐含假设关系,可译为:如果不得不去掉一项;

③于斯:于,介词,在,对;斯:指代词,这.

④何先:宾语前置,先何,去掉那一项.

译文:

子贡请教施政方面的问题。孔子说:“使食粮充足,使武器装备充足,百姓就会信任政府了。”

?子贡说:“如果迫不得已一定要去掉一项,那么对于这三项先去掉什么呢?”孔子说:“先去掉充足的武器装备。”

?子贡说:“如果迫不得已一定还要去掉一项,那么对于剩下的两项先去掉什么呢?” 孔子说:“先去掉充足的粮食。自古以来人都是要死的(没有粮食也不过是死亡而已),但假如人民不信任政府,那政府就不可能站得住脚了。”

孔子认为,信是儒家传统伦理准则之一,也是人立身处世的基点。人无信而不立。在《论语》中信的含义有两种:一、信任,即取得别人的信任;二、对人讲信用。

对一个政府来说,信守对人民的承诺是他站得住脚的根本。

为人治国---讲究诚信

(11)子曰:“岁寒,然后知松柏之后彫也。”

①岁寒:指时令到了寒冷的时候

②“彫”通“凋”,衰落

译文:孔子说:“天冷了以后,才知道松柏是最后零落的。”

一个人的品质高下,只有在矛盾冲突的时候才能表现出来。

12、子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

川:河。逝者:往者,过去的。斯:这

译文:孔子在河边上说:“逝去的时间像这流水,昼夜不停地流淌!”

一是时间像流水一样,不停的流逝,从不因任何人任何事而停止;

二是时间流走了就再也不会回来,要珍惜时间,这是实现人生理想的基本要求。

孔子认为:人应像松柏一样,要有骨气、有远大志向且要经受各种严峻的考验,才能取得最终的成功。

孔子还认为时间如流水,奔流不息、一去不返。借此劝戒后人要珍惜时间。

为人处事----要有骨气、远大志向、惜时奋干

给十二则论语分类,说说它们分别从哪几个方面来表现孔子的人生智慧。

可分为三类:求学、做人、为政。

1、 求学:

正视无知、勤于思考、自强不息

(第一、二、六、十二则)

2、 做人:

知错能改、宽恕、诚信、有气节

(第三、四、五(反面论证)、七、九、十一则)

3、 为政:

不能急功近利,不能失信于民

(第八、十则)

?1、求知----实事求是、知错能改

?2、为人-----严于律己,宽以待人

3、从政----“欲速则不达”

?4、治国----“民无信而不立”

5、处世——要有骨气、远大志向、惜时奋干

一、 自主学习:

1 、为下列词语注音

莒父_______ 輗______ 軏_______ 彫_______

jǔ fǔ

ní

yuè

diāo

2 、为下列加线词语释义

(1)诲女知之乎:_________你___、____________。

(2)是知也:_________智___。

(3)更也:____________。

(4)小人之过也必文:____________。

(5)人能弘道:____________。

(6)躬自厚而薄责于人,则远怨矣:__________、__________。

(7)子在川上曰:____________。

(8)逝者如斯夫,不舍昼夜:____________。

教导

事物的道理

这

改变

掩饰

扩大、光大

自身、自己

远离

河

停止

词语的特殊用法

通假字:

“女”通“汝”, (诲汝知之乎?)

“知”通“智” (是知也)

“食”通“蚀”, (如日月之食焉)

“无”通“毋”, (无欲速)

“彫”通“凋”, (然后知松柏之后彫也)

一词多义:

知 知之为知之,不知为不知 (知道,懂得)

是知也 (通“智”)

过 过而不改 (有了过错)

君子之过也 (过错)

兵 足兵,足食 (武器装备)

夫定国之术,在于强兵足食 (军队)

词类活用:

过 小人之过也必文 名词活用作动词 犯过错

远 则远怨矣 形容词活用作动词 远离,避免

足 足兵 使动用法 使...充足

特殊句式

判断句:

知之为知之,不知为不知,是知也。

倒装句:

宾语前置句:

其何以行之哉?(其以何行之哉?)

于斯三者何先?(于斯三者先何?)

介词短语后置句:

躬自厚而薄责于人。((于)躬自厚责而于人薄责)

省略句:

子贡问政 (子贡问政于子)

二、名句默写

(1)、知之为知之,不知为不知,是知也。

(2)、过而不改,是谓过矣。

(3)、人能弘道,非道弘人。

(4)、 躬自厚而薄责于人,则远怨矣!

(5)、无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。

(6)、人无而信 , 不知其可也。大车无輗 ,小车无軏 ,其可以行之哉?

?(7)、岁寒, 然后知松柏之后彫也 。

(8)、 逝者如斯夫,不舍昼夜!

课后作业

完成课后的思考与练习。

背诵第1、3、6、7、8、9、11、12则。

认真复习课文,熟悉并掌握文中的重点字词句。

翻译全文。

体悟孔子的思想,学以致用。

同课章节目录