历史:5.22《孙中山的民主追求》学案(7)(岳麓版必修3)

文档属性

| 名称 | 历史:5.22《孙中山的民主追求》学案(7)(岳麓版必修3) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 21.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-11-26 21:01:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第五单元 近现代中国的先进思想

第22课 孙中山的民主追求

【课程标准】

了解孙中山三民主义的基本内容,认识其在推动中国资产阶级民主革命中的作用。

【课标解读】

应掌握孙中山三民主义的思想提出的历史条件、主要内容和作用。掌握三民主义的主要内容和影响。孙中山思想的特点和历史地位。注意区别新旧三民主义的不同之处。并要认识其在推动中国民族资产阶级民主革命中的作用。

【考试大纲】

孙中山的三民主义

【知识梳理】

一、三民主义

(一)思想渊源

1.社会实践

(1)鸦片战争后,许多变法救国的主张和实践都以失败而告终。民主革命成为时代需要。

(2)孙中山在上书 碰壁之后,认识到不推翻清王朝的反动统治,根本不可能抵御侵略、挽救危机。

(3)流亡海外期间,孙中山广泛考察西方社会。

2.理论学说

(1)西方资产阶级政治理论。如 的“自由、平等、博爱”,以及美国的“ 、民治、民享”。

(2)中国传统思想的重要启迪。对“ ”十分赞赏,把“ ”视作自己的“理想国”。

(3)孙中山还信奉进化论,欣赏美国亨利.乔治的“ ”思想,盛赞马克思的 。

(二)提出

1.1905年,孙中山创建第一个资产阶级政党-- ,提出了“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”的纲领。

2.1905年11月,孙中山为同盟会的机关报《 》撰写发刊词,首次提出三民主义。

(三)内容

1.民族主义:即“驱除鞑虏,恢复中华”,反对民族压迫,反对满洲贵族对中国的 统治。

2.民权主义:即“建立民国”,推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国— ,国民一律平等。这是三民主义的核心。

3.民生主义:即“平均地权”,解决以 为中心的财富重新分配问题。孙中山的民生主义反映了孙中山对社会问题的重视,表达了他解决国民经济生活、消除贫富悬殊及其维护广大人民利益的美好愿望。

(四)意义

1.三民主义思想集中代表 政治、经济利益。

2.反映了中国人民要求 、 和 的共同愿望。

3.推动了资产阶级民主革命的发展,建立起中国第一个 政府。

4.制定颁布了第一部资产阶级民主宪法—— 。

思考1.三民主义有何局限性

①民族主义:主要是推翻满洲贵族统治,解决国内民族矛盾,一是没有明确提出反对帝国主义,二是没有提出民族平等的原则。

②民权主义:只重视国家政权形式,忽视了人民群众在国家中的地位。

③民生主义:平均地权的主张难以操作,没有彻底的土地纲领,没有解决农民的土地问题。

二、新三民主义

(一)原因

1.辛亥革命后,北洋军阀的黑暗统治以及反袁、护国、护法运动的相继失败,使孙中山萌发了“重新革命”的念头。

2.俄国十月革命和五四运动的影响。

3. 和中国共产党的帮助。

(二)内容

1924年1月,在中国国民党一大上,孙中山重新解释了三民主义。

1.民族主义:对外反对 ,谋求中华民族与世界其他民族的独立和平等,对内反对民族压迫,中国境内各民族一律平等。

2.民权主义:授予一切反对帝国主义和 的个人与团体一切自由和权利。

3.民生主义:平均地权, ,实行“耕着有其田”,改善农民和工人的生活状况。

(三)新、旧三民主义的比较

1.在民族主义上,由推翻满洲贵族统治和君主专制政体发展为对外反对帝国主义,对内反对民族压迫和各民族一律平等。

2.在民权主义上,由建立民国到授予一切反帝反封建的个人与团体一切权利。

3.在民生主义上,在平均地权之外,又增加了节制资本,实行“耕者有其田”,改善农民和工人生活状况的内容。

(四)评价

1.新三民主义是三民主义在20世纪20年代新的历史条件下的继续和发展。

2.是指导新时期国民革命的思想理论体系,具有鲜明的反帝反封建的革命性,成为中国新民主主义革命时期的政治纲领、国共合作和革命统一战线的 。

3.孙中山实行新三民主义和三大政策,实现了第一次国共合作,有力地推动了国民革命的发展。

三、孙中山三民主义的历史地位

1.融铸中西方思想文化精粹,是资产阶级民主革命思想的核心。

2.既具有鲜明的资产阶级民主革命的时代内容,又具有浓厚的 的民族特色。

3.成为当时中国先进政治思想的 。是近代中国人民进行反帝反封建及救亡图存革命斗争的纲领。

思考2.如何理解中国共产党是孙中山先生革命事业的继承者,实现了孙中山先生的三民主义理想?

①国共在新三民主义基础上实现合作,开展了国民革命,基本推翻了北洋军阀的统治。

②国民党右派叛变革命导致大革命失败后,中共独立领导中国民主革命,经过土地革命、抗日战争、解放战争,取得了新民主主义革命的胜利,推翻了帝国主义和封建主义,实现了民族独立、人民自由,为国家近代化开辟了道路。

③新中国成立后,捍卫国家独立、进行广泛的社会改革,人民实现了当家作主,人民生活逐步改善,中国综合国力和国际地位与日俱增。

【思维拓展】

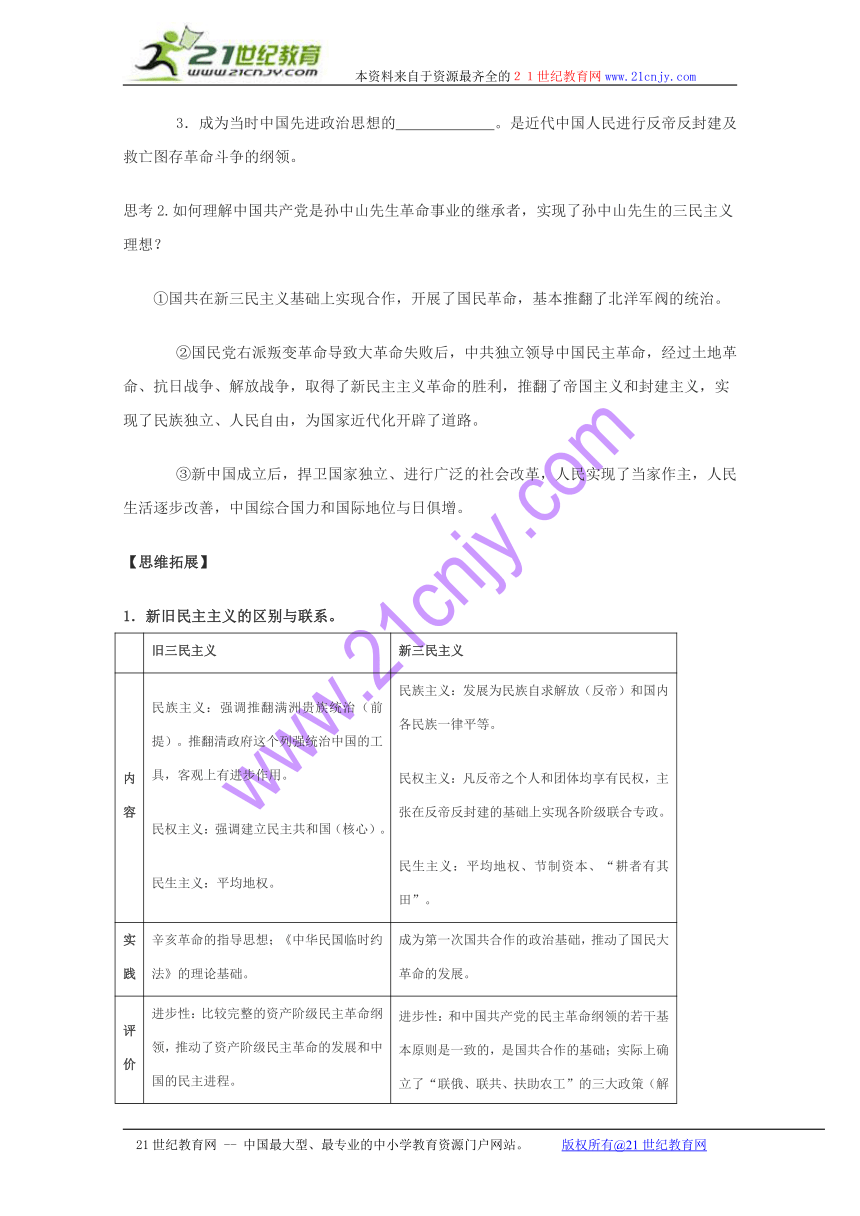

1.新旧民主主义的区别与联系。

旧三民主义 新三民主义

内容 民族主义:强调推翻满洲贵族统治(前提)。推翻清政府这个列强统治中国的工具,客观上有进步作用。民权主义:强调建立民主共和国(核心)。民生主义:平均地权。 民族主义:发展为民族自求解放(反帝)和国内各民族一律平等。民权主义:凡反帝之个人和团体均享有民权,主张在反帝反封建的基础上实现各阶级联合专政。民生主义:平均地权、节制资本、“耕者有其田”。

实践 辛亥革命的指导思想;《中华民国临时约法》的理论基础。 成为第一次国共合作的政治基础,推动了国民大革命的发展。

评价 进步性:比较完整的资产阶级民主革命纲领,推动了资产阶级民主革命的发展和中国的民主进程。局限性:没有明确的反帝口号,没有彻底的土地纲领,这决定了资产阶级革命派不能完成反帝反封建的革命任务。 进步性:和中国共产党的民主革命纲领的若干基本原则是一致的,是国共合作的基础;实际上确立了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策(解决了革命的依靠力量问题),从而推动了大规模的高涨。

联系 资产阶级的阶级属性决定了两者都是资产阶级民主革命纲领。前者是后者的基础,后者是前者的扬弃和发展。

2.新三民主义与三大政策的关系

三大政策即孙中山先生提出“联俄、联共、扶助农工”的政策。

①新三民主义是三大政策实施的理论依据。

②三大政策是新三民主义的核心,是依据这一思想理论体系所确定的重要政策原则。

③在新民主主义革命时期,三大政策缺一不可,否则就是假三民主义或半三民主义。

【走进高考】

例1.(2008年广东单科,7)《民报》创刊号刊登黄帝象

(见右图)的主要目的是

A提倡民主自由 B宣传排满革命

C倡导个人崇拜 D反对帝国主义

解析:B 中山先生在《民报》创刊号,把同盟会的十六字纲领,

阐发为三民主义,其中的民族主义指的就是“驱除鞑虏”,指的是满洲贵族。

例2.(08海南历史,17)列宁在辛亥革命后指出,孙中山的思想首先是同“防止资本主义的愿望结合在一起的”。列宁具体指的是孙中山的

A.民族主义思想 B.民权主义思想 C.民生主义思想 D.国民革命思想

解析:C“防止资本主义的愿望”是指孙中山想在政权建立后,企图解决其它资本主义国家建立制度后出现贫富分化的的弊端。这就是他所设计的资本主义经济纲领,也就是民生主义。故选C

例3.(2007全国文综二)(32分)阅读材料回答下列问题。

材料一 1924年,孙中山在《民族主义》演讲中说:“英俄两国现在生出了新思想,这个思想是有知识的学者提倡出来的,这是什么思想呢?是反对民族主义的思想。这种思想说民族主义的狭隘的,不是宽大的;简直的说,就是世界主义。现在的英国和以前的俄国、德国,与及中国现在提倡新文化的新青年,都赞成这种主义,反对民族主义……列宁为什么受世界列强的攻击呢?因为他敢说了一句话,他说世界上有两种人:一种是十二万万五千万人,一种是二万万五千万人;这十二万万五千万人,是受那二万万五千万人的压迫……我们要能够联合十二万万五千万人,就是提倡民族主义,自己先联合起来,推己及人,再把各弱小民族都联合起来,共同打破二万万五千万人,共同用公理去打破强权。强权打破以后,世界上没有野心家,到了那个时候,我们便可以讲世界主义。”

材料二 冷战结束后,经济全球化迅速发展,“一些评论家则更进一步指出民族国家的时代可能将终结,也有其他一些人认为这个结论下得为时过早,因为民族国家的功能只不过是发生了某种变化而已”。(《全球社会学》)

(1)材料一中的“十二万万五千万人”和“二万万五千万人”分别指的是什么?(4分)

(2)根据材料一中孙中山关于民族主义与世界主义关系的观点。(5分)

(3)根据材料—,指出孙中山为什么在演讲中强调民族主义。(5分)

(4)根据孙中山上述观点并结合所学知识,分析孙中山的“联俄”思想。(8分)

(5)根据材料—并结合所学知识,谈谈对材料二中的观点的认识。(10分)

解析:做好本题,一是读懂材料,明确材料的含义,二是注意,之所以存在着民族主义,关键在于存在着一定的民族压迫。只要建立了公正、合理的世界新秩序,没有了民族压迫,各国家民族实现了平等,民族主义自然也就不会突出地表现出来。

答案:(1)被压迫民族和压迫民族。

(2)民族主义与世界主义相互联系,民族主义是实现世界主义的前提条件,没有民族主义就没有世界主义。

(3)被压迫民族需要民族主义以求得独立,但国际和国内出现忽视和否定民族主义的倾向。

(4)强调自求解放,并联合世界上平等待我之民族;列宁领导下的苏俄倡导和支持被压迫民族反对国际帝国主义,因此中国应该联合苏俄。

(5)第二次世界大战后,亚非拉国家相继独立,殖民主义体系瓦解,经济全球化成为当今世界发展的潮流,应该提倡全球意识,积极参与经济全球化;但由于存在不合理的世界政治经济秩序和强权政治,因此要维护民族国家的独立和各民族的平等。

【课时训练】

一、单选题:

1.1905年《民报》创刊号刊登了黄帝像,称之为“中华民族开国之始祖”,“世界第一之民族主义大伟人”。主要目的是

A.提倡民主自由 B.宣传排满革命 C.倡导个人崇拜 D.反对帝国主义

2.孙中山主张的“民权主义”与康有为主张的“兴民权”区别在于

A.推翻清王朝的统治 B.受西方近代思想的影响

C.反对君主专制统治 D.实行资产阶级民主政治

3.孙中山指出:“近时志士,舌敝唇枯,唯企强中国以比欧美。然而欧美强矣,其民实困,吾国纵能媲迹于欧美,犹不能免于第二次革命……睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。”孙中山为避免“第二次革命”而倡导“社会革命”,是要解决中国的什么问题

A.民族压迫 B.国家政体 C.国民平等 D.民生困难

4.列宁在辛亥革命后指出,孙中山的思想首先是同“防止资本主义的愿望结合在一起的”。列宁具体指的是

A.民族主义思想 B.民权主义思想 C.民生主义思想 D.国民革命思想

5.1918年,孙中山致电新建立的俄国苏维埃政府,“希望中俄两国国革命党团结一致,共同奋斗”。这表明孙中山

A.已经接受了列宁主义 B.重视十月革命的国际意义

C.希望在中国建立苏维埃政府 D.确立了“联俄”政策

6.在国民党第一次全国代表大会进行中,宣言审查委员会将宣言中收回租界收回海关、取消领事裁判权、废除不平等条约等具体条文删去,孙中山坚持恢复这些条文,并说,假如不通过这点,那么大会就毫无意义。这件事表明孙中山①把反帝主张视为国民党一大的一个重要内容②把反帝主张同反帝斗争的具体目标结合起来③具有维护国家主权、独立的强烈愿望④接受了中国共产党的民主革命纲领

A.①②③ B.①②③④ C.②③④ D.①④

7.“凡真正反对帝国主义之个人及团体,均得享有一切自由及权利。”这句话反映出新三民主义的最大特点是

A.反对民族压迫 B.反对君主专 制C.反对满洲贵族 D.反对帝国主义

8.毛泽东指出:“只有这种三民主义,才是新时期的革命的三民主义,中国共产党才称之为‘今日中国之必须’,才宣布‘愿为其彻底实现而奋斗’。”“新时期的革命的三民主义”的特点是

A.以马克思主义理论为基础 B.提出了实现共产主义的奋斗目标

C.明确提出推翻军阀统治 D.体现了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策

9.辛亥革命时期,孙中山提出的三民主义的核心是

A.民族主义 B.民权主义 C.民生主义 D.三民主义

10.20世纪20年代,孙中山与时俱进,把旧三民主义发展为新三民主义。新三民主义主要“新”在

A.符合社会主义革命的要求 B.具有鲜明反帝反封建的内涵

C.代表工农群众的根本利益 D.确立了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策

11.以下对新三民主义中的民族主义叙述全面的是

A.反对帝国主义 B.反对国内的民族压迫

C.既反对帝国主义.又反对国内的民族压迫 D.主张国内各民族一律平等

12.“中华民国就像我的孩子,他现在有淹死的危险。……我下列向英国和美国求救,他们站在岸上嘲笑我。……我目前正在改组中国国民党,使本党有更多的工人参加进来。”下列选项与孙中山的这段话不符的是

A.说明孙中山放弃了民主共和的革命目标

B.孙中山的思想发生转化,由效法英美转向以俄为师

C.孙中山改旧三民主义为新三民主义

D.孙中山有了与共产党合作的初步想法

二、非选择题

13.(2009天津文综,12)(40分)民生问题是古今中外社会发展的重大问题。阅读材料,回答问题。

材料一 晁错说:“民贫则奸邪生。贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著(定居);不地著则离乡轻家,民如鸟兽,虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也。”――《汉书□食货志》

材料二 唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。” ――《贞观政要□君道》

(1)依据材料一、二归纳中国古代明君贤人的治国思想。(2分)结合所学知识,说明

唐太宗是如何实践这一思想的?(6分)

材料三 1924年8月孙中山指出,我们国民党的民生主义,目的就是要把社会上的财源弄到平均,不过办法不同。 ——摘编自孙中山《三民主义》

(2)孙中山解决民生问题最初的主张是什么?材料三中所提的“办法”与最初的主张有何主要变化?(2分)结合材料和所学知识,说明这种变化的历史背景。(2分)

材料四 英国于1946年8月通过国民保障法,规定投保职工在就业、退休、怀孕、工伤、疾病、死亡等情况下可以申请补助;11月通过国民医疗保健制度;1948年颁布国民援助法,由政府拔款给贫困者以社会违法救济。德国也通过保险、救济、补助等社会保障手段来缓和私有制和竞争所必然的社会冲突。 ――摘编自段炳林《世界当代史》等

(3)依据材料四和所学知识说明西方国家如何确立福利制度?(2分)这种制度有何作用?(3分)

材料五 1950年后,苏联国防工业获得重大突破,但工业消费品供应不足,而且质量较差,农业发展缓慢,到1953年全苏人均粮食仍低于1913年,集体农庄向国家义务交售了粮食总产量的60%和全部甜菜与皮棉,农庄庄员的劳动报酬很低,这种状况在此后很长时间内没有得到根本的改善。——摘编自段炳林《世界当代史》

(4)依据材料五归纳出苏联在发展国民经济上存在的问题。(3分)结合所学知识分析其原因和最终导致的社会后果。(4分)

材料六 1980年邓小平指出:“近三十年来,经过几次波折始终没有把我们的工作着重点撞到社会主义建设这方面来……社会生产力的发展不快、不稳、不协调……”1980年又指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。”

——摘编自《邓小平文选》

(5)指出材料六中所说的“几次波折”中最严重的一次。(2分)结合说学知识概括指出,我国社会主义现代化建设新时期“发展”在国计民生方面取得的成就,并说明其原因。(8分)

(6)综上,谈谈古今中外在民生问题上的经验教训。(4分)

14.阅读下列材料:

材料一 人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流——此四事者,富强之大经,治国之大本也。……试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……

——孙中山《上李鸿章书》(1894年6月)

材料二 革命为唯一法门。……我们必须倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日……废除专制,实行共和。

——孙中山《在檀香山正埠荷梯匣街戏院的演说》(1903年12月13日)

材料三 这十三年来,政治上,社会上种种黑暗腐败,比前清更甚,人民困苦,日甚一日……俄国虽迟我革命,而已成功;我虽早六年革命,而仍失败。

——孙中山《国民党改组问题》(1924年1月)

材料四 “我已嘱国民党进行民族革命运动之工作,俾中国可免帝国主义加诸中国的半殖民地状况之羁绊,为达到此目的起见,我已命国民党长此继续与你们提携。”

——孙中山《致苏俄遗书》(1925年3月)

请回答:

(1)根据材料一,说明孙中山上书李鸿章的目的是什么 日本“维新之政… 大有可观”的成就有哪些

(2)与材料一相比较,就改造中国的方法和目的而言,1903年孙中山的思想有了哪两个显著的变化

(3)造成辛亥革命后13年中国政治、社会黑暗腐败的主要原因是什么 俄国革命和当时的中国革命有什么本质区别

(4)为了这场“民族革命”,孙中山在他生命的最后几年中,在思想、政治和方针政策上有何重大发展 促成孙中山这些重大发展的客观原因是什么 综合材料一至四,并运用你的历史知识,对孙中山作一最简要的评价。

第22课 孙中山的民主追求

参考答案

一、选择题:

1-5 BADCB 6―10 ADDBB 11-12 CA

二、非选择题:

21.【解析】(1)民本思想是古代封建社会统治阶级治国的基本思想,要注意把材料一、二结合归纳得出,唐太宗的民生思想结合教材知识概括即可。(2)孙中山的三民主义经过了从旧三民主义到新三民主义的发展,比较内容的差异即可,变化的原因有内因也有外因,但大的历史背景还是国共合作。(3)立法的手段在材料四中体现比较明显,作用可以结合现实以及福利制度实施的目的来考虑。(4)材料中反映的苏联国民经济发展中的问题要注意从部门比例和人民生活两个方面概括。(5)三大改造完成后,我国社会主义建设既取得了巨大,但也存在重大失误,当然最大失误还是文化大革命,改革开放以来新时期“发展”很多,但关乎国计民生的还是经济发展和人民生活水平的提高。(6)民生方面的经验教训,对比古今,特别是我国社会主义建设的历程和得失,不难得出。

【答案】

(1)以民为本(关注民生、农本思想)。实行休养生息政策,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋;慎用刑法。

(2)平均地权。增加“节制资本”。 第一次国共合作。

(3)通过立法形式(通过社会保障和保险制度、政策等)。缩小贫富差距,保持社会稳定,促进经济发展。

(4)国民经济比例严重失调,人民生活水平难以提高。高度集中的政治经济体制。(斯大林模式)社会矛盾尖锐,是苏联解体的重要原因之一。

(5)“文化大革命”。社会生产力高速发展,人民生活水平大幅提高,不但解决了温饱问题,而且从总体上已达到小康水平。中共十一届三中全会后以经济建设为中心,实行改革开放,走有中国特色社会主义道路。

(6)注重民生,提高人民生活水平,就会促进社会和谐、稳定、发展。不注重民生,必然会影响国民经济长期稳定发展,导致社会动荡不安。

22.

(1)上书李鸿章的目的:希望通过李鸿章使清政府变法维新,使中国走上富强之路。日本“维新之政… 大有可观”的成就主要有:使日本走上了资本主义道路,挽救了民族危机,成为亚洲唯一强国。

(2)孙中山的思想的两个显著变化:方法:前期采用改良的方法,后期主张革命;目的:前期未主张建立新的政治制度,后期主张建立共和国。

(3)主要原因:封建军阀统治;帝国主义压榨。本质区别:前者是无产阶级革命; 后者是资产阶级革命。

(4)重大发展:提出了新三民主义和三大政策。客观原因:依靠军阀屡遭失败;苏联的帮助;中国共产党的支持和影响。对孙中山的评价:是中国历史上的伟大人物,一生坚持民主革命;顺应时代潮流,不断进步;最终走上了与共产党合作之路。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第五单元 近现代中国的先进思想

第22课 孙中山的民主追求

【课程标准】

了解孙中山三民主义的基本内容,认识其在推动中国资产阶级民主革命中的作用。

【课标解读】

应掌握孙中山三民主义的思想提出的历史条件、主要内容和作用。掌握三民主义的主要内容和影响。孙中山思想的特点和历史地位。注意区别新旧三民主义的不同之处。并要认识其在推动中国民族资产阶级民主革命中的作用。

【考试大纲】

孙中山的三民主义

【知识梳理】

一、三民主义

(一)思想渊源

1.社会实践

(1)鸦片战争后,许多变法救国的主张和实践都以失败而告终。民主革命成为时代需要。

(2)孙中山在上书 碰壁之后,认识到不推翻清王朝的反动统治,根本不可能抵御侵略、挽救危机。

(3)流亡海外期间,孙中山广泛考察西方社会。

2.理论学说

(1)西方资产阶级政治理论。如 的“自由、平等、博爱”,以及美国的“ 、民治、民享”。

(2)中国传统思想的重要启迪。对“ ”十分赞赏,把“ ”视作自己的“理想国”。

(3)孙中山还信奉进化论,欣赏美国亨利.乔治的“ ”思想,盛赞马克思的 。

(二)提出

1.1905年,孙中山创建第一个资产阶级政党-- ,提出了“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”的纲领。

2.1905年11月,孙中山为同盟会的机关报《 》撰写发刊词,首次提出三民主义。

(三)内容

1.民族主义:即“驱除鞑虏,恢复中华”,反对民族压迫,反对满洲贵族对中国的 统治。

2.民权主义:即“建立民国”,推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国— ,国民一律平等。这是三民主义的核心。

3.民生主义:即“平均地权”,解决以 为中心的财富重新分配问题。孙中山的民生主义反映了孙中山对社会问题的重视,表达了他解决国民经济生活、消除贫富悬殊及其维护广大人民利益的美好愿望。

(四)意义

1.三民主义思想集中代表 政治、经济利益。

2.反映了中国人民要求 、 和 的共同愿望。

3.推动了资产阶级民主革命的发展,建立起中国第一个 政府。

4.制定颁布了第一部资产阶级民主宪法—— 。

思考1.三民主义有何局限性

①民族主义:主要是推翻满洲贵族统治,解决国内民族矛盾,一是没有明确提出反对帝国主义,二是没有提出民族平等的原则。

②民权主义:只重视国家政权形式,忽视了人民群众在国家中的地位。

③民生主义:平均地权的主张难以操作,没有彻底的土地纲领,没有解决农民的土地问题。

二、新三民主义

(一)原因

1.辛亥革命后,北洋军阀的黑暗统治以及反袁、护国、护法运动的相继失败,使孙中山萌发了“重新革命”的念头。

2.俄国十月革命和五四运动的影响。

3. 和中国共产党的帮助。

(二)内容

1924年1月,在中国国民党一大上,孙中山重新解释了三民主义。

1.民族主义:对外反对 ,谋求中华民族与世界其他民族的独立和平等,对内反对民族压迫,中国境内各民族一律平等。

2.民权主义:授予一切反对帝国主义和 的个人与团体一切自由和权利。

3.民生主义:平均地权, ,实行“耕着有其田”,改善农民和工人的生活状况。

(三)新、旧三民主义的比较

1.在民族主义上,由推翻满洲贵族统治和君主专制政体发展为对外反对帝国主义,对内反对民族压迫和各民族一律平等。

2.在民权主义上,由建立民国到授予一切反帝反封建的个人与团体一切权利。

3.在民生主义上,在平均地权之外,又增加了节制资本,实行“耕者有其田”,改善农民和工人生活状况的内容。

(四)评价

1.新三民主义是三民主义在20世纪20年代新的历史条件下的继续和发展。

2.是指导新时期国民革命的思想理论体系,具有鲜明的反帝反封建的革命性,成为中国新民主主义革命时期的政治纲领、国共合作和革命统一战线的 。

3.孙中山实行新三民主义和三大政策,实现了第一次国共合作,有力地推动了国民革命的发展。

三、孙中山三民主义的历史地位

1.融铸中西方思想文化精粹,是资产阶级民主革命思想的核心。

2.既具有鲜明的资产阶级民主革命的时代内容,又具有浓厚的 的民族特色。

3.成为当时中国先进政治思想的 。是近代中国人民进行反帝反封建及救亡图存革命斗争的纲领。

思考2.如何理解中国共产党是孙中山先生革命事业的继承者,实现了孙中山先生的三民主义理想?

①国共在新三民主义基础上实现合作,开展了国民革命,基本推翻了北洋军阀的统治。

②国民党右派叛变革命导致大革命失败后,中共独立领导中国民主革命,经过土地革命、抗日战争、解放战争,取得了新民主主义革命的胜利,推翻了帝国主义和封建主义,实现了民族独立、人民自由,为国家近代化开辟了道路。

③新中国成立后,捍卫国家独立、进行广泛的社会改革,人民实现了当家作主,人民生活逐步改善,中国综合国力和国际地位与日俱增。

【思维拓展】

1.新旧民主主义的区别与联系。

旧三民主义 新三民主义

内容 民族主义:强调推翻满洲贵族统治(前提)。推翻清政府这个列强统治中国的工具,客观上有进步作用。民权主义:强调建立民主共和国(核心)。民生主义:平均地权。 民族主义:发展为民族自求解放(反帝)和国内各民族一律平等。民权主义:凡反帝之个人和团体均享有民权,主张在反帝反封建的基础上实现各阶级联合专政。民生主义:平均地权、节制资本、“耕者有其田”。

实践 辛亥革命的指导思想;《中华民国临时约法》的理论基础。 成为第一次国共合作的政治基础,推动了国民大革命的发展。

评价 进步性:比较完整的资产阶级民主革命纲领,推动了资产阶级民主革命的发展和中国的民主进程。局限性:没有明确的反帝口号,没有彻底的土地纲领,这决定了资产阶级革命派不能完成反帝反封建的革命任务。 进步性:和中国共产党的民主革命纲领的若干基本原则是一致的,是国共合作的基础;实际上确立了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策(解决了革命的依靠力量问题),从而推动了大规模的高涨。

联系 资产阶级的阶级属性决定了两者都是资产阶级民主革命纲领。前者是后者的基础,后者是前者的扬弃和发展。

2.新三民主义与三大政策的关系

三大政策即孙中山先生提出“联俄、联共、扶助农工”的政策。

①新三民主义是三大政策实施的理论依据。

②三大政策是新三民主义的核心,是依据这一思想理论体系所确定的重要政策原则。

③在新民主主义革命时期,三大政策缺一不可,否则就是假三民主义或半三民主义。

【走进高考】

例1.(2008年广东单科,7)《民报》创刊号刊登黄帝象

(见右图)的主要目的是

A提倡民主自由 B宣传排满革命

C倡导个人崇拜 D反对帝国主义

解析:B 中山先生在《民报》创刊号,把同盟会的十六字纲领,

阐发为三民主义,其中的民族主义指的就是“驱除鞑虏”,指的是满洲贵族。

例2.(08海南历史,17)列宁在辛亥革命后指出,孙中山的思想首先是同“防止资本主义的愿望结合在一起的”。列宁具体指的是孙中山的

A.民族主义思想 B.民权主义思想 C.民生主义思想 D.国民革命思想

解析:C“防止资本主义的愿望”是指孙中山想在政权建立后,企图解决其它资本主义国家建立制度后出现贫富分化的的弊端。这就是他所设计的资本主义经济纲领,也就是民生主义。故选C

例3.(2007全国文综二)(32分)阅读材料回答下列问题。

材料一 1924年,孙中山在《民族主义》演讲中说:“英俄两国现在生出了新思想,这个思想是有知识的学者提倡出来的,这是什么思想呢?是反对民族主义的思想。这种思想说民族主义的狭隘的,不是宽大的;简直的说,就是世界主义。现在的英国和以前的俄国、德国,与及中国现在提倡新文化的新青年,都赞成这种主义,反对民族主义……列宁为什么受世界列强的攻击呢?因为他敢说了一句话,他说世界上有两种人:一种是十二万万五千万人,一种是二万万五千万人;这十二万万五千万人,是受那二万万五千万人的压迫……我们要能够联合十二万万五千万人,就是提倡民族主义,自己先联合起来,推己及人,再把各弱小民族都联合起来,共同打破二万万五千万人,共同用公理去打破强权。强权打破以后,世界上没有野心家,到了那个时候,我们便可以讲世界主义。”

材料二 冷战结束后,经济全球化迅速发展,“一些评论家则更进一步指出民族国家的时代可能将终结,也有其他一些人认为这个结论下得为时过早,因为民族国家的功能只不过是发生了某种变化而已”。(《全球社会学》)

(1)材料一中的“十二万万五千万人”和“二万万五千万人”分别指的是什么?(4分)

(2)根据材料一中孙中山关于民族主义与世界主义关系的观点。(5分)

(3)根据材料—,指出孙中山为什么在演讲中强调民族主义。(5分)

(4)根据孙中山上述观点并结合所学知识,分析孙中山的“联俄”思想。(8分)

(5)根据材料—并结合所学知识,谈谈对材料二中的观点的认识。(10分)

解析:做好本题,一是读懂材料,明确材料的含义,二是注意,之所以存在着民族主义,关键在于存在着一定的民族压迫。只要建立了公正、合理的世界新秩序,没有了民族压迫,各国家民族实现了平等,民族主义自然也就不会突出地表现出来。

答案:(1)被压迫民族和压迫民族。

(2)民族主义与世界主义相互联系,民族主义是实现世界主义的前提条件,没有民族主义就没有世界主义。

(3)被压迫民族需要民族主义以求得独立,但国际和国内出现忽视和否定民族主义的倾向。

(4)强调自求解放,并联合世界上平等待我之民族;列宁领导下的苏俄倡导和支持被压迫民族反对国际帝国主义,因此中国应该联合苏俄。

(5)第二次世界大战后,亚非拉国家相继独立,殖民主义体系瓦解,经济全球化成为当今世界发展的潮流,应该提倡全球意识,积极参与经济全球化;但由于存在不合理的世界政治经济秩序和强权政治,因此要维护民族国家的独立和各民族的平等。

【课时训练】

一、单选题:

1.1905年《民报》创刊号刊登了黄帝像,称之为“中华民族开国之始祖”,“世界第一之民族主义大伟人”。主要目的是

A.提倡民主自由 B.宣传排满革命 C.倡导个人崇拜 D.反对帝国主义

2.孙中山主张的“民权主义”与康有为主张的“兴民权”区别在于

A.推翻清王朝的统治 B.受西方近代思想的影响

C.反对君主专制统治 D.实行资产阶级民主政治

3.孙中山指出:“近时志士,舌敝唇枯,唯企强中国以比欧美。然而欧美强矣,其民实困,吾国纵能媲迹于欧美,犹不能免于第二次革命……睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。”孙中山为避免“第二次革命”而倡导“社会革命”,是要解决中国的什么问题

A.民族压迫 B.国家政体 C.国民平等 D.民生困难

4.列宁在辛亥革命后指出,孙中山的思想首先是同“防止资本主义的愿望结合在一起的”。列宁具体指的是

A.民族主义思想 B.民权主义思想 C.民生主义思想 D.国民革命思想

5.1918年,孙中山致电新建立的俄国苏维埃政府,“希望中俄两国国革命党团结一致,共同奋斗”。这表明孙中山

A.已经接受了列宁主义 B.重视十月革命的国际意义

C.希望在中国建立苏维埃政府 D.确立了“联俄”政策

6.在国民党第一次全国代表大会进行中,宣言审查委员会将宣言中收回租界收回海关、取消领事裁判权、废除不平等条约等具体条文删去,孙中山坚持恢复这些条文,并说,假如不通过这点,那么大会就毫无意义。这件事表明孙中山①把反帝主张视为国民党一大的一个重要内容②把反帝主张同反帝斗争的具体目标结合起来③具有维护国家主权、独立的强烈愿望④接受了中国共产党的民主革命纲领

A.①②③ B.①②③④ C.②③④ D.①④

7.“凡真正反对帝国主义之个人及团体,均得享有一切自由及权利。”这句话反映出新三民主义的最大特点是

A.反对民族压迫 B.反对君主专 制C.反对满洲贵族 D.反对帝国主义

8.毛泽东指出:“只有这种三民主义,才是新时期的革命的三民主义,中国共产党才称之为‘今日中国之必须’,才宣布‘愿为其彻底实现而奋斗’。”“新时期的革命的三民主义”的特点是

A.以马克思主义理论为基础 B.提出了实现共产主义的奋斗目标

C.明确提出推翻军阀统治 D.体现了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策

9.辛亥革命时期,孙中山提出的三民主义的核心是

A.民族主义 B.民权主义 C.民生主义 D.三民主义

10.20世纪20年代,孙中山与时俱进,把旧三民主义发展为新三民主义。新三民主义主要“新”在

A.符合社会主义革命的要求 B.具有鲜明反帝反封建的内涵

C.代表工农群众的根本利益 D.确立了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策

11.以下对新三民主义中的民族主义叙述全面的是

A.反对帝国主义 B.反对国内的民族压迫

C.既反对帝国主义.又反对国内的民族压迫 D.主张国内各民族一律平等

12.“中华民国就像我的孩子,他现在有淹死的危险。……我下列向英国和美国求救,他们站在岸上嘲笑我。……我目前正在改组中国国民党,使本党有更多的工人参加进来。”下列选项与孙中山的这段话不符的是

A.说明孙中山放弃了民主共和的革命目标

B.孙中山的思想发生转化,由效法英美转向以俄为师

C.孙中山改旧三民主义为新三民主义

D.孙中山有了与共产党合作的初步想法

二、非选择题

13.(2009天津文综,12)(40分)民生问题是古今中外社会发展的重大问题。阅读材料,回答问题。

材料一 晁错说:“民贫则奸邪生。贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著(定居);不地著则离乡轻家,民如鸟兽,虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也。”――《汉书□食货志》

材料二 唐太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。” ――《贞观政要□君道》

(1)依据材料一、二归纳中国古代明君贤人的治国思想。(2分)结合所学知识,说明

唐太宗是如何实践这一思想的?(6分)

材料三 1924年8月孙中山指出,我们国民党的民生主义,目的就是要把社会上的财源弄到平均,不过办法不同。 ——摘编自孙中山《三民主义》

(2)孙中山解决民生问题最初的主张是什么?材料三中所提的“办法”与最初的主张有何主要变化?(2分)结合材料和所学知识,说明这种变化的历史背景。(2分)

材料四 英国于1946年8月通过国民保障法,规定投保职工在就业、退休、怀孕、工伤、疾病、死亡等情况下可以申请补助;11月通过国民医疗保健制度;1948年颁布国民援助法,由政府拔款给贫困者以社会违法救济。德国也通过保险、救济、补助等社会保障手段来缓和私有制和竞争所必然的社会冲突。 ――摘编自段炳林《世界当代史》等

(3)依据材料四和所学知识说明西方国家如何确立福利制度?(2分)这种制度有何作用?(3分)

材料五 1950年后,苏联国防工业获得重大突破,但工业消费品供应不足,而且质量较差,农业发展缓慢,到1953年全苏人均粮食仍低于1913年,集体农庄向国家义务交售了粮食总产量的60%和全部甜菜与皮棉,农庄庄员的劳动报酬很低,这种状况在此后很长时间内没有得到根本的改善。——摘编自段炳林《世界当代史》

(4)依据材料五归纳出苏联在发展国民经济上存在的问题。(3分)结合所学知识分析其原因和最终导致的社会后果。(4分)

材料六 1980年邓小平指出:“近三十年来,经过几次波折始终没有把我们的工作着重点撞到社会主义建设这方面来……社会生产力的发展不快、不稳、不协调……”1980年又指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。”

——摘编自《邓小平文选》

(5)指出材料六中所说的“几次波折”中最严重的一次。(2分)结合说学知识概括指出,我国社会主义现代化建设新时期“发展”在国计民生方面取得的成就,并说明其原因。(8分)

(6)综上,谈谈古今中外在民生问题上的经验教训。(4分)

14.阅读下列材料:

材料一 人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流——此四事者,富强之大经,治国之大本也。……试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……

——孙中山《上李鸿章书》(1894年6月)

材料二 革命为唯一法门。……我们必须倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日……废除专制,实行共和。

——孙中山《在檀香山正埠荷梯匣街戏院的演说》(1903年12月13日)

材料三 这十三年来,政治上,社会上种种黑暗腐败,比前清更甚,人民困苦,日甚一日……俄国虽迟我革命,而已成功;我虽早六年革命,而仍失败。

——孙中山《国民党改组问题》(1924年1月)

材料四 “我已嘱国民党进行民族革命运动之工作,俾中国可免帝国主义加诸中国的半殖民地状况之羁绊,为达到此目的起见,我已命国民党长此继续与你们提携。”

——孙中山《致苏俄遗书》(1925年3月)

请回答:

(1)根据材料一,说明孙中山上书李鸿章的目的是什么 日本“维新之政… 大有可观”的成就有哪些

(2)与材料一相比较,就改造中国的方法和目的而言,1903年孙中山的思想有了哪两个显著的变化

(3)造成辛亥革命后13年中国政治、社会黑暗腐败的主要原因是什么 俄国革命和当时的中国革命有什么本质区别

(4)为了这场“民族革命”,孙中山在他生命的最后几年中,在思想、政治和方针政策上有何重大发展 促成孙中山这些重大发展的客观原因是什么 综合材料一至四,并运用你的历史知识,对孙中山作一最简要的评价。

第22课 孙中山的民主追求

参考答案

一、选择题:

1-5 BADCB 6―10 ADDBB 11-12 CA

二、非选择题:

21.【解析】(1)民本思想是古代封建社会统治阶级治国的基本思想,要注意把材料一、二结合归纳得出,唐太宗的民生思想结合教材知识概括即可。(2)孙中山的三民主义经过了从旧三民主义到新三民主义的发展,比较内容的差异即可,变化的原因有内因也有外因,但大的历史背景还是国共合作。(3)立法的手段在材料四中体现比较明显,作用可以结合现实以及福利制度实施的目的来考虑。(4)材料中反映的苏联国民经济发展中的问题要注意从部门比例和人民生活两个方面概括。(5)三大改造完成后,我国社会主义建设既取得了巨大,但也存在重大失误,当然最大失误还是文化大革命,改革开放以来新时期“发展”很多,但关乎国计民生的还是经济发展和人民生活水平的提高。(6)民生方面的经验教训,对比古今,特别是我国社会主义建设的历程和得失,不难得出。

【答案】

(1)以民为本(关注民生、农本思想)。实行休养生息政策,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋;慎用刑法。

(2)平均地权。增加“节制资本”。 第一次国共合作。

(3)通过立法形式(通过社会保障和保险制度、政策等)。缩小贫富差距,保持社会稳定,促进经济发展。

(4)国民经济比例严重失调,人民生活水平难以提高。高度集中的政治经济体制。(斯大林模式)社会矛盾尖锐,是苏联解体的重要原因之一。

(5)“文化大革命”。社会生产力高速发展,人民生活水平大幅提高,不但解决了温饱问题,而且从总体上已达到小康水平。中共十一届三中全会后以经济建设为中心,实行改革开放,走有中国特色社会主义道路。

(6)注重民生,提高人民生活水平,就会促进社会和谐、稳定、发展。不注重民生,必然会影响国民经济长期稳定发展,导致社会动荡不安。

22.

(1)上书李鸿章的目的:希望通过李鸿章使清政府变法维新,使中国走上富强之路。日本“维新之政… 大有可观”的成就主要有:使日本走上了资本主义道路,挽救了民族危机,成为亚洲唯一强国。

(2)孙中山的思想的两个显著变化:方法:前期采用改良的方法,后期主张革命;目的:前期未主张建立新的政治制度,后期主张建立共和国。

(3)主要原因:封建军阀统治;帝国主义压榨。本质区别:前者是无产阶级革命; 后者是资产阶级革命。

(4)重大发展:提出了新三民主义和三大政策。客观原因:依靠军阀屡遭失败;苏联的帮助;中国共产党的支持和影响。对孙中山的评价:是中国历史上的伟大人物,一生坚持民主革命;顺应时代潮流,不断进步;最终走上了与共产党合作之路。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣