第一单元 课题2 化学是一门以化学实验为基础的科学(培优学案)

文档属性

| 名称 | 第一单元 课题2 化学是一门以化学实验为基础的科学(培优学案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-03-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题2:化学是一门以化学实验为基础的科学

学科素养构建

必备知识

关键能力

素养提升

1、化学是一门以实验为基础的科学。

2、对蜡烛及其燃烧的探究。

3、对人体吸入的空气和呼出的气体的探究。

1、初步学习观察和描述化学实验的方法。

2、初步了解实验探究的过程。

3、在教师指导下,能根据一定方案进行实验,并通过观察分析得出结论,学习填写探究报告

。

1、了解关注物质的性质及其变化过程等化学学科学习的特点。

2、认识实验对化学学习的重要性,体验探究活动的乐趣和实验成功的喜悦。

教材全面解读

知识点1、化学是一门以实验为基础的科学

1、化学与实验

(1)化学与实验的关系

化学是一门以实验为基础的科学,许多化学成果与创造都是在实验室中反复地实验而得出的,所以说要想学好化学就必须重视化学实验。

(2)化学实验发展历程

①化学实验室的前身是古代炼丹术士和炼金术士的作坊。通过炼丹和炼金,他们发明了许多实验器具及一些分离物质的方法,如过滤、蒸馏等,同时也积累了大量的化学是指,为化学发展成为一门科学作出了贡献。

②西方化学蓬勃发展,涌现出一大批优秀的化学科学家。如舍勒,普勒斯特里,拉瓦锡等。他们在简陋的化境中做了大量实验,为近代化学做出了杰出的贡献。他们的做法很像是在做化学实验,各种材料的用量都要用天平称量,既准确又科学。

2、学习化学的重要途径:科学探究

(1)实验与科学探究

实验是学习化学的一条重要途径。通过实验以及对实验现象的观察、记录和分析等,可以发现和验证化学的原理,学习科学探究的方法并获得新的化学知识。

(2)科学探究的基本环节

提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→表达与交流.

各环节具体如下: ①提出问题:通过创设情景引导学生提出供探究的问题,或者直接给出所要探究的问题让学生进行探究. ②猜想与假设:学生依据已有的知识和经验对提出的问题的可能出现的答案,作出猜想与假设,并经过讨论、思考作出初步的论证.

③制定计划(或设计方案):根据科学探究的要求,设计实验方案,同时包括选择仪器、试剂等等. ④进行实验:按实验正确的步骤,细心规范地进行具体的实验操作. ⑤收集证据:收集并整理通过实验得出实验现象、实验数据,以及其它与猜想假设有关所有资料、信息等等,为了验证猜想与假设做好充分的准备. ⑥解释与结论:将收集到的资料进行分析、讨论,得出事实证据与猜想假设之间的关系,通过比较、分类、归纳、概括等方法,得到最后的结论. ⑦反思与评价:主要是要有对探究结果的可靠性进行评价的意识.用口头或书面等方式表达探究过程的结果,与他人进行交流讨论时,敢于发表自己的观点,倾听并尊重他人的意见.. ⑨表达与交流:将自己经过辛辛苦苦、快快乐乐地科学探究出的实验结论,不断地发扬光大,拓展开来,进而将其迁移应用于解决相关的实际问题.

【典例精讲】

考查角度:科学探究的基本环节

例1:一角钱的硬币有轻有重,辰辰想确定一下哪种硬币中含有铁,他采用“拿磁铁吸引一下”。这一过程属于( )

A.提出假设 B.设计实验 C.猜想和假设 D.记录与评价

[命题立意]要明确科学探究的各个环节,并且会设计实验,从而达到探索未知世界的目的。

[解析]学生要正确区分科学探究每个环节的特征。本题考查了科学探究的步骤。“拿磁铁吸引一下”属于设计实验环节。“提出假设”环节和“做实验”环节不同,只有通过实验,才能得出科学的结论。

[答案]B

【延伸】

尽管在今天看来,连小孩子都知道,炼丹、长生不老这样的说法是伪科学,但是古代的炼丹术士们发明了许多实验器具及一些分离物质的方法,如过滤、蒸馏等,为化学发展做出了贡献。

中国古代的炼丹炉

【易错】猜想与假设时,可以对的也可以是错的,但不管是哪一种都必须要合乎题意,有利于方案的设计,不能信口开河.有时可以参考已经给出猜想,结合题中的有关信息,进行类比推断.

【注意】制定计划(或设计方案)时,要考虑到实验过程中可能会出现的结果,对实验进行周密的计划(或设计方案).还要注意设计的实验方案要紧扣提出的猜想,选用的实验用品要恰当,实验方案理论正确、操作简单可行、安全环保、经济合算等等.

【迁移训练】

1、(2017?威海)小丽捡到一枚白色鹅卵石,这会不会是大理石呢?将其放在食醋中,有气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想 B.实验

C.推理 D.归纳

知识点2、对蜡烛及其燃烧的探究

1、对蜡烛及其燃烧的探究

【实验目的】探究蜡烛及其燃烧过程。

【探究活动】

探究步骤

现象观察与描述

结论解释

点

燃

前

观察蜡烛的颜色,形状,状态

乳白色,圆柱状 固体

-----

用小刀切小块放入水中

容易切开,并且浮在水面上

石蜡质软,密度小于水,难溶于水

点燃时

用火柴点燃蜡烛,观察火焰

发黄光,发热,熔化成液态又凝固,火焰分为三层,外层最明亮,内层最暗

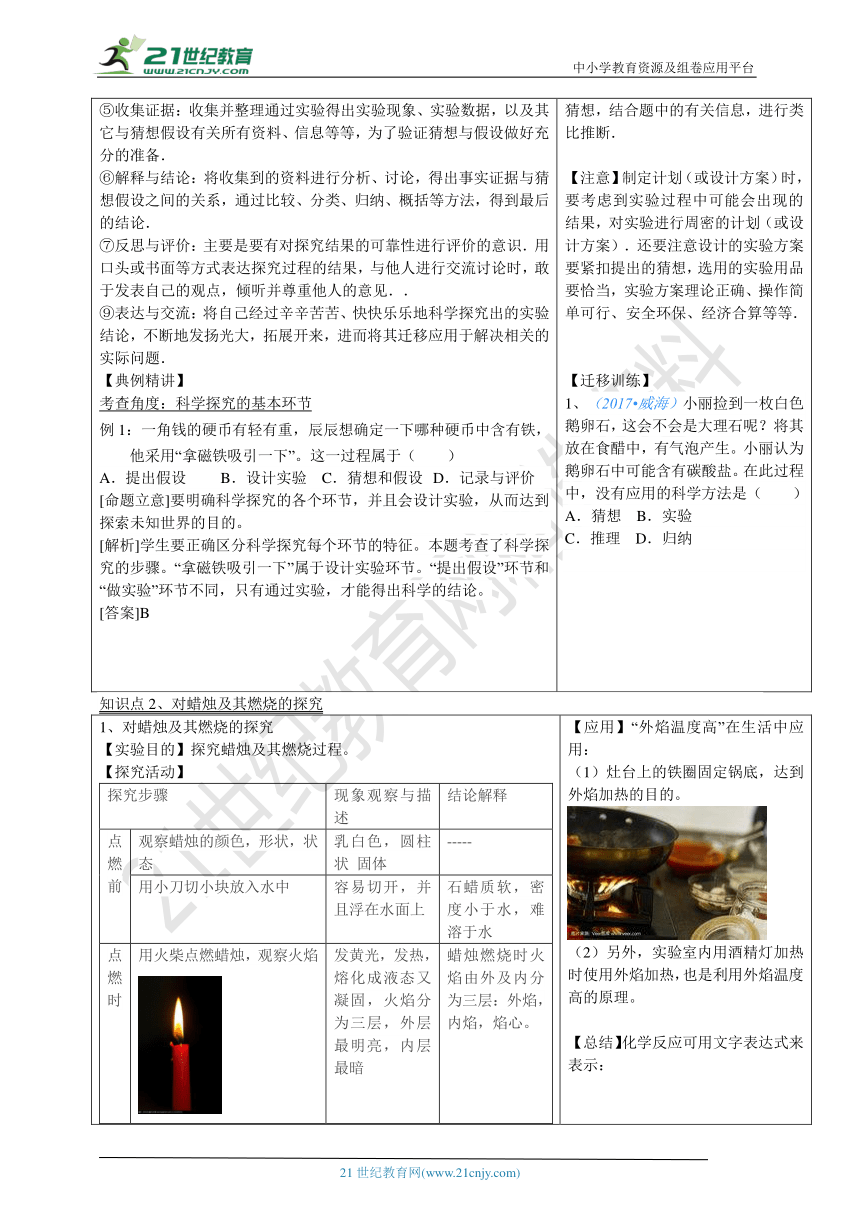

蜡烛燃烧时火焰由外及内分为三层:外焰,内焰,焰心。

将一根火柴梗平放在火焰上,约1S后取出。

火柴梗外焰接触部分最先炭化,变黑程度最大。与焰心接触的地方炭化程度最小。

外焰温度最高,焰心温度最低。

用一个干而冷的烧杯、一个内壁沾有石灰水的烧杯分别照在火焰上方

干而冷的烧杯内有水雾,澄清石灰水变浑浊

蜡烛燃烧生成水和二氧化碳,反应的文字表达式为:

石蜡+氧气水+二氧化碳

熄灭后

熄灭蜡烛,观察现象

有白烟产生。

白烟是石蜡的固体小颗粒,具有可燃性。

用火柴点燃刚刚熄灭时的白烟

白烟燃烧,蜡烛复燃。

【核心笔记——规律方法】观察化学实验的内容:

变化前

变化中

变化后

记录物质的名称,观察并记录其形态、外观等

观察并记录物质的形态、外观、能量变化及其他现象等

记录生成物的名称,观察并记录生成物的形态、外观等

2、化学学习的特点

蜡烛燃烧的探究实验体现了化学学习的以下特点:

(1)关注物质的性质。如石蜡的颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点等物理性质,以及石蜡能否燃烧、其燃烧产物能否使澄清石灰水变浑浊等化学性质。 (2)关注物质的变化。如石蜡受热时是否融化等物理变化,燃烧时是否发光、放热,并有二氧化碳和水蒸气生成等化学变化. (3)关注物质的变化过程及其现象。不能孤立地关注物质的某一种性质或变化,而是对物质在变化前、变化中、和变化后三个阶段的现象进行细致地观察和描述,并进行比较和分析,以得出可靠的结论.

【典例精讲】

考查角度:探究蜡烛及其燃烧

例2:甲同学在做蜡烛燃烧探究实验时,用火柴去点蜡烛刚熄灭时的白烟,发现蜡烛又能重新燃烧起来。由此他大胆地做了一个推测,此白烟是(? )

A.氧气 B.二氧化碳 C.棉线 D.石蜡的固体小颗粒

[命题立意]蜡烛燃烧是一个完整的实验过程。我们不仅要关注蜡烛燃烧时的现象以及对现象的分析与解释,蜡烛熄灭的时候,产生的现象也是整个实验中不可或缺的环节。

[解析]白烟的成分探究,可以通过点燃白烟得到。在蜡烛熄灭的瞬间,用火柴迅速点燃白烟,白烟能够燃烧,并且能引燃蜡烛,说明白烟具有可燃性。在蜡烛燃烧整个实验过程中,具有可燃性的物质为石蜡,白烟与石蜡的关系就建立起来了。石蜡燃烧时,先由固态转变成液态再由液态的石蜡燃烧,蜡烛熄灭时,温度迅速降低,所以凝结成固态,即石蜡小颗粒。

[答案]D

[解析指导]温度变化时,物质的状态会发生改变。例如固态 液态,液态 气态,固态 气态,关注温度,有利于更好的解释实验现象。

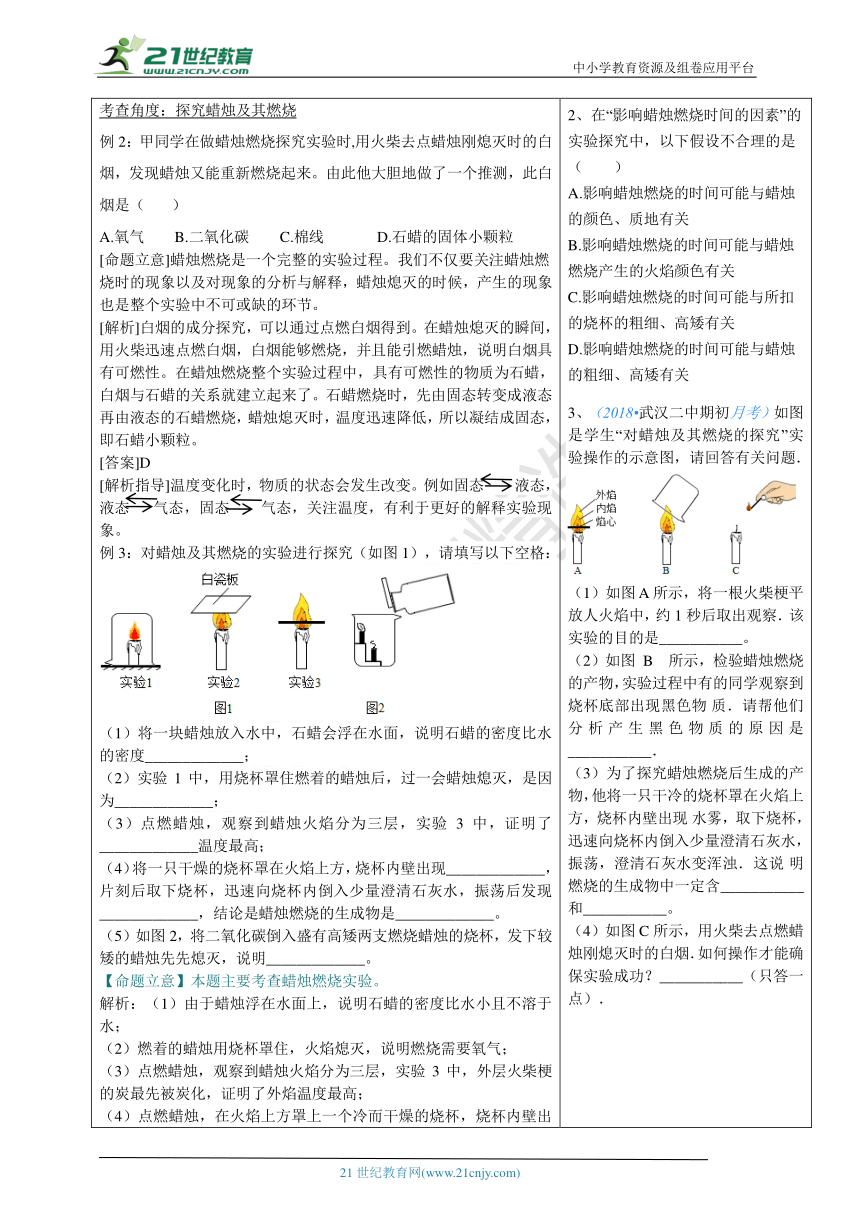

例3:对蜡烛及其燃烧的实验进行探究(如图1),请填写以下空格:

(1)将一块蜡烛放入水中,石蜡会浮在水面,说明石蜡的密度比水的密度_____________;

(2)实验1中,用烧杯罩住燃着的蜡烛后,过一会蜡烛熄灭,是因为_____________;

(3)点燃蜡烛,观察到蜡烛火焰分为三层,实验3中,证明了_____________温度最高;

(4)将一只干燥的烧杯罩在火焰上方,烧杯内壁出现_____________,片刻后取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡后发现_____________,结论是蜡烛燃烧的生成物是_____________。

(5)如图2,将二氧化碳倒入盛有高矮两支燃烧蜡烛的烧杯,发下较矮的蜡烛先先熄灭,说明_____________。

【命题立意】本题主要考查蜡烛燃烧实验。

解析:(1)由于蜡烛浮在水面上,说明石蜡的密度比水小且不溶于水; (2)燃着的蜡烛用烧杯罩住,火焰熄灭,说明燃烧需要氧气;

(3)点燃蜡烛,观察到蜡烛火焰分为三层,实验3中,外层火柴梗的炭最先被炭化,证明了外焰温度最高; (4)点燃蜡烛,在火焰上方罩上一个冷而干燥的烧杯,烧杯内壁出现水珠,说明有水生成;将烧杯倒转,迅速倒入澄清石灰水振荡,澄清石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳;

(5)如图2,将二氧化碳倒入盛有高矮两支燃烧蜡烛的烧杯,发下较矮的蜡烛先先熄灭,说明二氧化碳的密度大于空气的密度.

【答案】(1)小; (2)蜡烛燃烧消耗烧杯内的氧气; (3)外焰; (4)烧杯壁上有水珠;石灰水变浑浊;水和二氧化碳; (5)二氧化碳的密度大于空气的密度.

【解法指导】解答这类题目时,首先,要熟记科学探究的基本方法和环节,以及蜡烛燃烧实验的有关操作、现象、结论或推论等.然后,根据所给的实验、问题情景信息,或者是图示信息,结合所学的相关知识和技能,细心地探究后,按照题目要求进行选择或填写即可.

【应用】“外焰温度高”在生活中应用:

(1)灶台上的铁圈固定锅底,达到外焰加热的目的。

(2)另外,实验室内用酒精灯加热时使用外焰加热,也是利用外焰温度高的原理。

【总结】化学反应可用文字表达式来表示:

【解释】揭秘黑烟和白烟

蜡烛燃烧时产生的黑烟是蜡烛不充分燃烧生成的炭黑;白烟,就是燃烧产生的小颗粒物浮在空中。

烟与雾不同,烟是固体小颗粒,雾是小液滴。

【拓展】化学变化中的现象,一般从三个方面进行讨论。形态:包括物质的状态(气态、液态、固态)等;外观:包括物质的颜色、烟、雾、浑浊、气泡等;能量:包括物质变化中发生的光、电、热、声、爆炸等。

【易错】在描述实验现象的时候,可以从物质的颜色,状态,发光,是否放热,是否有气体生成,是否有沉淀生成等方面来描述。在叙述实验结论的时候,才说出生成物的名称。

【迁移训练】

2、在“影响蜡烛燃烧时间的因素”的实验探究中,以下假设不合理的是 ( ) A.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛的颜色、质地有关 B.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛燃烧产生的火焰颜色有关 C.影响蜡烛燃烧的时间可能与所扣的烧杯的粗细、高矮有关 D.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛的粗细、高矮有关

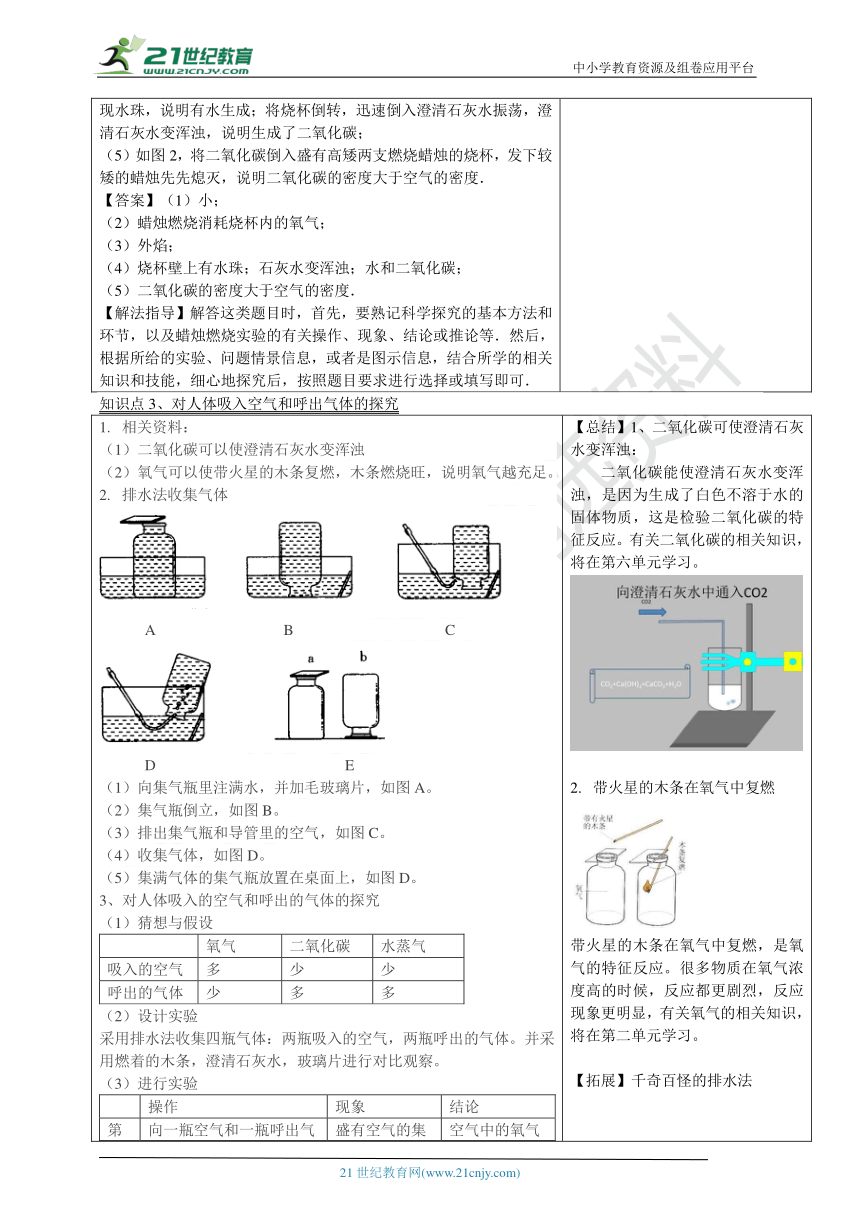

3、(2018?武汉二中期初月考)如图是学生“对蜡烛及其燃烧的探究”实验操作的示意图,请回答有关问题. (1)如图?A?所示,将一根火柴梗平放人火焰中,约?1?秒后取出观察.该实验的目的是___________。

(2)如图??B????所示,检验蜡烛燃烧的产物,实验过程中有的同学观察到烧杯底部出现黑色物?质.请帮他们分析产生黑色物质的原因是___________.

(3)为了探究蜡烛燃烧后生成的产物,他将一只干冷的烧杯罩在火焰上方,烧杯内壁出现?水雾,取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变浑浊.这说?明燃烧的生成物中一定含___________和___________。

(4)如图?C?所示,用火柴去点燃蜡烛刚熄灭时的白烟.如何操作才能确保实验成功?___________(只答一点).

知识点3、对人体吸入空气和呼出气体的探究

相关资料:

二氧化碳可以使澄清石灰水变浑浊

氧气可以使带火星的木条复燃,木条燃烧旺,说明氧气越充足。

排水法收集气体

A B C

D E

向集气瓶里注满水,并加毛玻璃片,如图A。

集气瓶倒立,如图B。

排出集气瓶和导管里的空气,如图C。

收集气体,如图D。

集满气体的集气瓶放置在桌面上,如图D。

3、对人体吸入的空气和呼出的气体的探究

猜想与假设

氧气

二氧化碳

水蒸气

吸入的空气

多

少

少

呼出的气体

少

多

多

设计实验

采用排水法收集四瓶气体:两瓶吸入的空气,两瓶呼出的气体。并采用燃着的木条,澄清石灰水,玻璃片进行对比观察。

(3)进行实验

操作

现象

结论

第一步

向一瓶空气和一瓶呼出气体中分别深入一根燃着的木条。

空气 呼出的气体

盛有空气的集气瓶中的木条正常燃烧;盛有呼出气体的集气瓶中的木条熄灭。

空气中的氧气含量多于呼出气体中的氧气含量

第二步

向一瓶空气和一瓶呼出气体中分别滴入几滴澄清石灰水

盛有空气的集气瓶中的澄清石灰水无变化;盛有呼出气体的集气瓶中的澄清石灰水变浑浊。

空气中的二氧化碳含量少于呼出气体中的二氧化碳含量

第三步

向干燥的玻璃片上哈气并与放在空气中的玻璃片进行对比。

空气中的玻璃片无变化,向玻璃片哈气,能看到水雾。

空气中的水蒸气少于呼出气体中的水蒸气。

实验结论

人体呼出的气体与吸入的空气相比,二氧化碳和水蒸气的含量高,氧气的含量低。

【核心笔记——拓展延伸】

空气中的气体含量与呼出空气成分对比结果释疑:

因为动物和人的呼吸作用,需要消耗氧气,释放二氧化碳。人体在吸入空气之后,氧气在体内发生化学反应,释放出二氧化碳和水。所以,空气中的氧气多于呼出气体中的氧气,空气中的二氧化碳和水蒸气少于呼出气体。

4、科学探究的基本方法

(1)控制变量法:是在研究和解决问题的过程中,对影响物质变化规律的因素和条件加以人为控制,只改变某个变量,而保证其他的变量不变,最终解决所要探究的问题。

(2)比较法:是将两个相似或者不相似的事物做比较,然后对比分析,并从中得出所要探究的问题。

(3)实验法:是通过具体的化学实验操作来探究学习和研究物质的性质、制取和变化规律。

【典例精讲】

考查角度:吸入的空气和呼出气体成分探究

例4:空气中的水蒸气含量与呼出气体相比,结论是( )

A.空气中的多 B.空气中的少 C.呼出气体中的少 D.无法确定

[命题立意]本题是对空气中水蒸气含量的考察。水蒸气含量与我们的身体健康密切相关。目前,呼吸道疾病、皮肤病发病率高,与空气湿度也由密切关系。

[解析]向玻璃片上哈气,可以看到有水雾产生,而放置在空气中的玻璃片却无变化。因此证明,空气中的水蒸气含量少,呼出气体中的水蒸气含量多。

[答案]B

例5:根据生活经验和学过的知识回答以下问题。 (1)有一个人走在路上,他的眼镜脏了,他把眼镜取下来,向眼镜呼气,然后用?布一擦,眼镜变干净了,这说明呼出气体中含有___________。

(2)有两瓶澄清石灰水,一瓶敞口放置空气中,向另一瓶中用导管吹气,观察到的现象是___________,说明呼出气体中二氧化碳的含量比空气中的含量___________。

(3)将某气体通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊,由此可以确定该气体是___________。

A???氧气????????B???空气?????C???二氧化碳????D???水蒸气 (4)通过对人体吸入空气和呼出气体的实验探究,你认为我们吸入的空气和呼出的气体有什么不同___________。

A??氧气含量???B???水蒸气含量???C???二氧化碳含量????D???以上都不同 (5)饼干等膨化食品在空气中放置会变软是因为空气中含有___________。

[命题立意]本题主要考查人体吸入的空气与呼出的气体的不同。

解析:(1)呼出的气体中含有水蒸气,在镜片上可以液化; (2)二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,所以观察到的现象是石灰石变浑浊,说明呼出气体中二氧化碳的含量比空气中的含量高; (3)二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,所以可以确定该气体是二氧化碳,故选:C; (4)人体吸入氧气,通过肺泡的交换,呼出二氧化碳气体,所以我们吸入的空气和呼出的气体中氧气含量,水蒸气含量,二氧化碳含量都不同,故选:D; (5)饼干吸水变软,说明空气中含有水蒸气。 答案:(1)水蒸气;(2)石灰水变浑浊,高; (3)C;(4)D;(5)水蒸气。

【总结】1、二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊:

二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,是因为生成了白色不溶于水的固体物质,这是检验二氧化碳的特征反应。有关二氧化碳的相关知识,将在第六单元学习。

带火星的木条在氧气中复燃

带火星的木条在氧气中复燃,是氧气的特征反应。很多物质在氧气浓度高的时候,反应都更剧烈,反应现象更明显,有关氧气的相关知识,将在第二单元学习。

【拓展】千奇百怪的排水法

这也是一种常见的排水法,方便快捷。尤其是收集一些对空气有污染的气体,非常适用。这套装置还有一个有点是,通过排出水体积的测量,可以得出收集气体的体积。

【应用】北方冬天室内加湿器

北方冬季寒冷,室内取暖,往往空气比较干燥,鼻腔内不舒服,在室内放置加湿器,可以缓解这一现象。另外,空气湿度80%至30%较适合人生活。夏天,室内湿度过大时,会抑制人体散热,使人感到十分闷热、烦躁。冬天,室内湿度大时,则会加速热传导,使人觉得阴冷、抑郁。

湿度应是40%至60%时,人的精神状态好,思维最敏捷,工作效率高。

【拓展】控制变量法是科学探究中的重要思想方法,广泛地运用在各种科学探索和科学实验研究之中。

【迁移训练】

4.在擦玻璃时,人们时常会向玻璃上“哈气”,再擦会更干净,这说明与空气相比,人体呼出的气体中含有较多的( )

二氧化碳 B.氧气

C.氮气 D.水蒸气

5、下面是我县某化学兴趣小组进行的“对人体吸入的空气和呼出气体的探究”实验,按要求回答问题.

(1)实验1得出的结论是___________;

(2)实验2中通入空气的试管中现象是___________,对比得出的结论是___________.

(3)实验3中对着哈气的镜片上现象是出现___________,对比得出的实验结论是___________.

典型考题精析

考点分析

科学探究是化学实验的基本方法,了解科学探究的各个环节是做好化学实验的基础。以“蜡烛燃烧前后的实验探究”,“人体吸入空气与呼出气体成分的探究”为例,学习简单的实验步骤和科学探究方法,重点考查科学探究的基本环节。常见题型为选择题和实验题。

考题精析

考点1科学探究的方法

例1:(2018·河南省南阳市镇平县期中)在开展呼吸作用的实验研究之前,小雨根据生物学知识指出:“人体进行呼吸作用时,呼出的气体可能比吸入的气体含较多的水蒸气”。这在科学研究中属于 (?? ?? )

?? A.设计实验??? B.提出问题????? C.猜想或假设????? D.实验结论

【从教材到中考】(教材第11页) 实验室学习化学胡一条重要途径。通过实验以及对实验现象的观察、记录和分析等,可以发现和证明化学的原理,学习科学探究的方法并获得新的化学知识。

【解析】科学探究环节的准确区分是重要的一步,设计实验是做实验的前提保证,做实验整个科学探究的核心环节,提出问题是科学探究的开始,猜想与假设是对已有知识真伪的检验,实验结论是建立在做实验基础之上的。

【答案】C

考点2 蜡烛燃烧实验的探究

例2:(2018·重庆市巴蜀中学月考)英国科学家法拉第在《蜡烛的故事》系列讲座中,对蜡烛燃烧所涉及的知识进行了介绍。蜡烛燃烧的产物有哪些?让我们一起对蜡烛进行探究。

【提出问题】蜡烛燃烧的产物有哪些? 【假设与猜想】猜想:①可能生成水;②还可能生成二氧化碳。 【实验设计】根据上述猜想制订实验方案。 (1)如图1所示,在蜡烛火焰上方放置一块洁净、干燥的玻璃片,一会儿观察到玻璃片上生成一些细小的水珠。 (2)如图2所示,在蜡烛火焰上方罩一个内壁附有_______________的烧杯,观察现象。

【证据与结论】 实验(1)观察到玻璃片上有细小水珠时,说明生成物中一定有_______________。

实验(2)观察到烧杯内壁附着的_______________,说明生成物中一定有二氧化碳。

【分析与交流】由实验(1)和实验(2)可以得出蜡烛燃烧的生成物,请写出蜡烛在空气中燃烧的文字表达式为_______________。熄灭蜡烛时,烛芯会冒出白烟,白烟能被点燃,说明白烟具有_______________。

【从教材到中考】(教材第12页)观察和描述对蜡烛及其燃烧的探究。

解析:【实验设计】:(2)由于二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,要验证燃烧后的产物中有二氧化碳,可用澄清的石灰水。 【证据与结论】:实验(1):由玻璃片上有细小水珠时,说明生成物中一定有水。 实验(2)由烧杯内壁附着的澄清的石灰水变浑浊,则说明有二氧化碳生成。 【分析与交流】:实验(1)和实验(2)可知,蜡烛燃烧生成了二氧化碳和水。由白烟能被点燃,说明白烟具有可燃性。

答案:【实验设计】(2)澄清石灰水; 【证据与结论】实验(1)水;实验(2)澄清石灰水变浑浊; 【分析与交流】蜡烛+氧气点燃二氧化碳+水;可燃。

考点3 吸入空气和呼出气体成分的探究

例3:(2018·北京市房山区期中)人呼出的气体与吸入的空气相比,变化的是 ( )

①温度升高 ②水分增加 ③氧气含量增加 ④二氧化碳含量增加

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

【从教材到中考】(教材第14页)对人体吸入的空气和呼出的气体的探究

【解析】人体温度37度,所以呼出的气体温度高于吸入的空气,根据之前水蒸气,氧气和二氧化碳成分的比较,得出结论。

【答案】B

综合应用创新题

1、下列关于化学的认识错误的是( )

A.实验室化学学习的重要途经

B.炼丹术为化学的发展做出了重要贡献

C.现代化学是以理论推导为基础的自然科学

D.实验是检验化学理论的标准

2、(2019?河南省郑州外国语中学月考)某金属工艺品的外观有银白色的金属光泽,同学们认为它可能和铁一样,有磁性。在讨论时,有的同学提出可以拿磁铁来吸引一下,通过操作发现金属工艺品未被吸引,在该过程中,没有应用的科学方法是( )

A.设计实验 B.假设

C.观察 D.得出结论

3.(2019·东莞月考)有关蜡烛性质和实验现象的叙述错误的是( )

A. 蜡烛燃烧后生成的气体可以使澄清的石灰水变浑浊

B. 用火柴去点燃刚熄灭的蜡烛,蜡烛不能重新燃烧

C. 蜡烛在空气中燃烧发出黄色的火焰,放热、有黑烟

D. 蜡烛燃烧的同时也发生了熔化

4.(2019·四川省简阳市简城学区月考)下列是“对蜡烛及其燃烧的探究”活动得出的结论,其中不正确的是( )

A. 石蜡浮于水面,说明石蜡的密度小于水

B. 用小刀可将石蜡切下,说明石蜡的硬度较小

C. 蜡烛被吹灭有白烟,说明蜡烛燃烧现象:有大量白烟产生

D. 将干冷的烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明蜡烛燃烧有水生成

5.(2019·江苏省江阴初级中学月考)在“人吸入的空气和呼出的气体有什么不同”的实验中,下列说法不正确的是( )

A. 证明呼出气体含氧气少的证据是:呼出气体使木条燃烧更旺

B. 证明呼出气体含二氧化碳多的证据是:呼出气体使澄清石灰水变浑浊

C. 证明呼出气体含水蒸气多的证明是:呼出气体在玻璃片上结成水雾

D. 判断呼出气体含有氮气的依据是:空气中含有氮气,而氮气不被人体吸收

6.(2019·吉林省长春外国语学校期初考试)某校探究性学习小组的同学为了探究呼出的气体与吸入的空气中氧气、二氧化碳和水蒸气的含量有什么不同,设计了简单的实验方案,其主要操作步骤如下图所示.

(1)图1收集气体的方法叫做___________法,整个实验中需要收集________瓶呼出气体;

(2)图2中向呼出气体中滴加澄清石灰水现象____________________;向吸入空气中滴加澄清石灰水现象_________________;结论是:呼出气体中二氧化碳含量__________(填“大于”或“小于”)空气

(3)图3中向呼出气体中伸入燃着木条现象________________________;向吸入空气中伸入燃着木条现象__________________________;结论是:呼出气体中氧气含量________(填“大于”或“小于”)空气

(4)图3中对着干燥玻璃片哈气,现象________________________,结论是:呼出气体中水蒸气含量_____________(填“大于”或“小于”)空气。

7、对蜡烛及其燃烧的探究:

实验操作

实验现象

实验结论

取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中

石蜡浮在水面上。

石蜡的密度比水的 。

点燃蜡烛,把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中约1s后取出后观察。

火柴梗的 处先碳化。

蜡烛火焰的 层温度最高。

将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰的上方,片刻后取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡。

烧杯内壁出现 ,澄清石灰水 。

石蜡燃烧生成了 和 。

(1)婷婷在探究蜡烛燃烧的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,你认为她的以下做法中不合适的是( )

A.反复实验,并观察是否有相同现象

B.查找资料,了解石蜡的主要成分,探究生成的黑色固体是什么

C.认为与本次实验目的无关,不予理睬

D.询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

(2)几位同学对蜡烛火焰的焰心进行了以下探究,请你完成其中的一些步骤:

①点燃蜡烛,将一根小木条迅速平放入火焰中,约1s后取出,现象如右图A,这证明焰心

②向焰心斜向插入一支短玻璃管,发现玻璃管中无明显现象(如右图B),在玻璃管的上口点燃。由此,小明同学认为玻璃管内一定有可燃性气体,为了探究该气体的成分,他取较长的细玻璃管,用湿毛巾包住中部,上端试用火焰去点。请你帮他完成下列实验报告:

猜想

现象

假设a:焰心的气体是一氧化碳

导管口能点燃,打开毛巾,导管内无石蜡固体。

假设b:焰心的气体是石蜡蒸汽

导管口不能点燃,打开毛巾,导管内有石蜡固体。

假设c:焰心的气体既有石蜡蒸气又有一氧化碳

参考答案

【迁移训练】

1、D解析:“小丽捡到一枚白色鹅卵石,首先猜想会不会是大理石呢?”这是应用了猜想的方法;“将其放在食醋中,有气泡产生。”这是通过实验的方法将其放在食醋中,发现有气泡产生。“小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。”这是根据在检验碳酸根离子时,将盐酸滴入,出现气体,做出了鹅卵石中可能含有碳酸盐的推理。综合以上分析,在此过程中,没有应用到归纳的科学方法。

2、A解析:蜡烛中的颜色是添加的人工色素,它不是主要的可燃物。

3、(1)比较蜡烛火焰各部分温度的高低; (2)蜡烛不充分燃烧时产生炭黑; (3)水;二氧化碳; (4)沿着白烟的方向迅速点燃;

4、D解析:呼出气体中的水蒸气含量较多,“哈气”正是呼出的气体。所以擦起来才更干净。

5、(1)人体吸入的空气比呼出的气体所含氧气多; (2)人体呼出的气体比吸入的空气所含二氧化碳多; (3)人体呼出的气体比吸入的空气所含水蒸气多.

综合应用创新题

【答案】

1、C解析:化学是一门一实验为基础的科学,许多化学的重大发现和研究成果都是通过实验得到的。故C错误,理论推导仅是化学研究的一部分,,化学以事实为根据,由实验现象总结出实验结论是化学学习重要的环节。

2、D解析:A、“拿磁铁来吸一下”这一过程,属于科学探究环节中的设计实验。 B、“同学们认为它可能和铁一样”这一过程,属于科学探究环节中的假设。 C、“某金属工艺品的外观有银白色的金属光泽”这一过程,属于科学探究环节中的观察。 D、“通过操作发现金属工艺品未被吸引”这一过程,属于科学探究环节中的实验,但没有作出结论。 3、B解析:A、蜡烛燃烧后生成的气体中有二氧化碳,故可以使澄清石灰水变浑浊,故选项说法正确;B、燃着的火柴去点燃蜡烛刚熄灭时的白烟,蜡烛能被点燃,因为白烟是蜡烛的固体小颗粒很容易被点燃,故选项说法错误;C、蜡烛在空气中燃烧发黄光、放热,并有黑烟产生,故选项说法正确;D、蜡烛燃烧的同时也发生了熔化,故选项说法正确。

4、C解析:A、由石蜡浮于水面,则说明蜡烛的密度比水的密度小,正确;B、能用小刀切割,则说明石蜡的硬度小,正确;C、有大量白烟产生是蜡烛熄灭后的现象,不是蜡烛燃烧过程中的现象,错误;D、将干冷的烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明蜡烛燃烧有水生成,正确。

5、A解析:A、呼出气体中二氧化碳的含量较多,氧气较少,故呼出气体使木条熄灭,故错误,符合题意;

B、二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,故将呼出的气体通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊,说明呼出气体中二氧化碳的含量较高,故正确,不符合题意;

C、向玻璃片上呼气,有水雾出现,说明呼出气体中水蒸气的含量较高,故正确,不符合题意;

D、判断呼出气体含有氮气的依据是:空气中含有氮气,而氮气不被人体吸收,正确,不符合题意。

6、(1)排水 2

(2)澄清石灰水变浑浊 无明显现象 大于

(3)木条熄灭 继续燃烧 小于

(4)出现水雾 大于

7.小 外焰 外焰 水雾 水 二氧化碳

(1)C

(2)①温度低 ②导管口能点燃,打开毛巾,导管内有石蜡固体。

学科素养构建

必备知识

关键能力

素养提升

1、化学是一门以实验为基础的科学。

2、对蜡烛及其燃烧的探究。

3、对人体吸入的空气和呼出的气体的探究。

1、初步学习观察和描述化学实验的方法。

2、初步了解实验探究的过程。

3、在教师指导下,能根据一定方案进行实验,并通过观察分析得出结论,学习填写探究报告

。

1、了解关注物质的性质及其变化过程等化学学科学习的特点。

2、认识实验对化学学习的重要性,体验探究活动的乐趣和实验成功的喜悦。

教材全面解读

知识点1、化学是一门以实验为基础的科学

1、化学与实验

(1)化学与实验的关系

化学是一门以实验为基础的科学,许多化学成果与创造都是在实验室中反复地实验而得出的,所以说要想学好化学就必须重视化学实验。

(2)化学实验发展历程

①化学实验室的前身是古代炼丹术士和炼金术士的作坊。通过炼丹和炼金,他们发明了许多实验器具及一些分离物质的方法,如过滤、蒸馏等,同时也积累了大量的化学是指,为化学发展成为一门科学作出了贡献。

②西方化学蓬勃发展,涌现出一大批优秀的化学科学家。如舍勒,普勒斯特里,拉瓦锡等。他们在简陋的化境中做了大量实验,为近代化学做出了杰出的贡献。他们的做法很像是在做化学实验,各种材料的用量都要用天平称量,既准确又科学。

2、学习化学的重要途径:科学探究

(1)实验与科学探究

实验是学习化学的一条重要途径。通过实验以及对实验现象的观察、记录和分析等,可以发现和验证化学的原理,学习科学探究的方法并获得新的化学知识。

(2)科学探究的基本环节

提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→表达与交流.

各环节具体如下: ①提出问题:通过创设情景引导学生提出供探究的问题,或者直接给出所要探究的问题让学生进行探究. ②猜想与假设:学生依据已有的知识和经验对提出的问题的可能出现的答案,作出猜想与假设,并经过讨论、思考作出初步的论证.

③制定计划(或设计方案):根据科学探究的要求,设计实验方案,同时包括选择仪器、试剂等等. ④进行实验:按实验正确的步骤,细心规范地进行具体的实验操作. ⑤收集证据:收集并整理通过实验得出实验现象、实验数据,以及其它与猜想假设有关所有资料、信息等等,为了验证猜想与假设做好充分的准备. ⑥解释与结论:将收集到的资料进行分析、讨论,得出事实证据与猜想假设之间的关系,通过比较、分类、归纳、概括等方法,得到最后的结论. ⑦反思与评价:主要是要有对探究结果的可靠性进行评价的意识.用口头或书面等方式表达探究过程的结果,与他人进行交流讨论时,敢于发表自己的观点,倾听并尊重他人的意见.. ⑨表达与交流:将自己经过辛辛苦苦、快快乐乐地科学探究出的实验结论,不断地发扬光大,拓展开来,进而将其迁移应用于解决相关的实际问题.

【典例精讲】

考查角度:科学探究的基本环节

例1:一角钱的硬币有轻有重,辰辰想确定一下哪种硬币中含有铁,他采用“拿磁铁吸引一下”。这一过程属于( )

A.提出假设 B.设计实验 C.猜想和假设 D.记录与评价

[命题立意]要明确科学探究的各个环节,并且会设计实验,从而达到探索未知世界的目的。

[解析]学生要正确区分科学探究每个环节的特征。本题考查了科学探究的步骤。“拿磁铁吸引一下”属于设计实验环节。“提出假设”环节和“做实验”环节不同,只有通过实验,才能得出科学的结论。

[答案]B

【延伸】

尽管在今天看来,连小孩子都知道,炼丹、长生不老这样的说法是伪科学,但是古代的炼丹术士们发明了许多实验器具及一些分离物质的方法,如过滤、蒸馏等,为化学发展做出了贡献。

中国古代的炼丹炉

【易错】猜想与假设时,可以对的也可以是错的,但不管是哪一种都必须要合乎题意,有利于方案的设计,不能信口开河.有时可以参考已经给出猜想,结合题中的有关信息,进行类比推断.

【注意】制定计划(或设计方案)时,要考虑到实验过程中可能会出现的结果,对实验进行周密的计划(或设计方案).还要注意设计的实验方案要紧扣提出的猜想,选用的实验用品要恰当,实验方案理论正确、操作简单可行、安全环保、经济合算等等.

【迁移训练】

1、(2017?威海)小丽捡到一枚白色鹅卵石,这会不会是大理石呢?将其放在食醋中,有气泡产生。小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。在此过程中,没有应用的科学方法是( )

A.猜想 B.实验

C.推理 D.归纳

知识点2、对蜡烛及其燃烧的探究

1、对蜡烛及其燃烧的探究

【实验目的】探究蜡烛及其燃烧过程。

【探究活动】

探究步骤

现象观察与描述

结论解释

点

燃

前

观察蜡烛的颜色,形状,状态

乳白色,圆柱状 固体

-----

用小刀切小块放入水中

容易切开,并且浮在水面上

石蜡质软,密度小于水,难溶于水

点燃时

用火柴点燃蜡烛,观察火焰

发黄光,发热,熔化成液态又凝固,火焰分为三层,外层最明亮,内层最暗

蜡烛燃烧时火焰由外及内分为三层:外焰,内焰,焰心。

将一根火柴梗平放在火焰上,约1S后取出。

火柴梗外焰接触部分最先炭化,变黑程度最大。与焰心接触的地方炭化程度最小。

外焰温度最高,焰心温度最低。

用一个干而冷的烧杯、一个内壁沾有石灰水的烧杯分别照在火焰上方

干而冷的烧杯内有水雾,澄清石灰水变浑浊

蜡烛燃烧生成水和二氧化碳,反应的文字表达式为:

石蜡+氧气水+二氧化碳

熄灭后

熄灭蜡烛,观察现象

有白烟产生。

白烟是石蜡的固体小颗粒,具有可燃性。

用火柴点燃刚刚熄灭时的白烟

白烟燃烧,蜡烛复燃。

【核心笔记——规律方法】观察化学实验的内容:

变化前

变化中

变化后

记录物质的名称,观察并记录其形态、外观等

观察并记录物质的形态、外观、能量变化及其他现象等

记录生成物的名称,观察并记录生成物的形态、外观等

2、化学学习的特点

蜡烛燃烧的探究实验体现了化学学习的以下特点:

(1)关注物质的性质。如石蜡的颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点等物理性质,以及石蜡能否燃烧、其燃烧产物能否使澄清石灰水变浑浊等化学性质。 (2)关注物质的变化。如石蜡受热时是否融化等物理变化,燃烧时是否发光、放热,并有二氧化碳和水蒸气生成等化学变化. (3)关注物质的变化过程及其现象。不能孤立地关注物质的某一种性质或变化,而是对物质在变化前、变化中、和变化后三个阶段的现象进行细致地观察和描述,并进行比较和分析,以得出可靠的结论.

【典例精讲】

考查角度:探究蜡烛及其燃烧

例2:甲同学在做蜡烛燃烧探究实验时,用火柴去点蜡烛刚熄灭时的白烟,发现蜡烛又能重新燃烧起来。由此他大胆地做了一个推测,此白烟是(? )

A.氧气 B.二氧化碳 C.棉线 D.石蜡的固体小颗粒

[命题立意]蜡烛燃烧是一个完整的实验过程。我们不仅要关注蜡烛燃烧时的现象以及对现象的分析与解释,蜡烛熄灭的时候,产生的现象也是整个实验中不可或缺的环节。

[解析]白烟的成分探究,可以通过点燃白烟得到。在蜡烛熄灭的瞬间,用火柴迅速点燃白烟,白烟能够燃烧,并且能引燃蜡烛,说明白烟具有可燃性。在蜡烛燃烧整个实验过程中,具有可燃性的物质为石蜡,白烟与石蜡的关系就建立起来了。石蜡燃烧时,先由固态转变成液态再由液态的石蜡燃烧,蜡烛熄灭时,温度迅速降低,所以凝结成固态,即石蜡小颗粒。

[答案]D

[解析指导]温度变化时,物质的状态会发生改变。例如固态 液态,液态 气态,固态 气态,关注温度,有利于更好的解释实验现象。

例3:对蜡烛及其燃烧的实验进行探究(如图1),请填写以下空格:

(1)将一块蜡烛放入水中,石蜡会浮在水面,说明石蜡的密度比水的密度_____________;

(2)实验1中,用烧杯罩住燃着的蜡烛后,过一会蜡烛熄灭,是因为_____________;

(3)点燃蜡烛,观察到蜡烛火焰分为三层,实验3中,证明了_____________温度最高;

(4)将一只干燥的烧杯罩在火焰上方,烧杯内壁出现_____________,片刻后取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡后发现_____________,结论是蜡烛燃烧的生成物是_____________。

(5)如图2,将二氧化碳倒入盛有高矮两支燃烧蜡烛的烧杯,发下较矮的蜡烛先先熄灭,说明_____________。

【命题立意】本题主要考查蜡烛燃烧实验。

解析:(1)由于蜡烛浮在水面上,说明石蜡的密度比水小且不溶于水; (2)燃着的蜡烛用烧杯罩住,火焰熄灭,说明燃烧需要氧气;

(3)点燃蜡烛,观察到蜡烛火焰分为三层,实验3中,外层火柴梗的炭最先被炭化,证明了外焰温度最高; (4)点燃蜡烛,在火焰上方罩上一个冷而干燥的烧杯,烧杯内壁出现水珠,说明有水生成;将烧杯倒转,迅速倒入澄清石灰水振荡,澄清石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳;

(5)如图2,将二氧化碳倒入盛有高矮两支燃烧蜡烛的烧杯,发下较矮的蜡烛先先熄灭,说明二氧化碳的密度大于空气的密度.

【答案】(1)小; (2)蜡烛燃烧消耗烧杯内的氧气; (3)外焰; (4)烧杯壁上有水珠;石灰水变浑浊;水和二氧化碳; (5)二氧化碳的密度大于空气的密度.

【解法指导】解答这类题目时,首先,要熟记科学探究的基本方法和环节,以及蜡烛燃烧实验的有关操作、现象、结论或推论等.然后,根据所给的实验、问题情景信息,或者是图示信息,结合所学的相关知识和技能,细心地探究后,按照题目要求进行选择或填写即可.

【应用】“外焰温度高”在生活中应用:

(1)灶台上的铁圈固定锅底,达到外焰加热的目的。

(2)另外,实验室内用酒精灯加热时使用外焰加热,也是利用外焰温度高的原理。

【总结】化学反应可用文字表达式来表示:

【解释】揭秘黑烟和白烟

蜡烛燃烧时产生的黑烟是蜡烛不充分燃烧生成的炭黑;白烟,就是燃烧产生的小颗粒物浮在空中。

烟与雾不同,烟是固体小颗粒,雾是小液滴。

【拓展】化学变化中的现象,一般从三个方面进行讨论。形态:包括物质的状态(气态、液态、固态)等;外观:包括物质的颜色、烟、雾、浑浊、气泡等;能量:包括物质变化中发生的光、电、热、声、爆炸等。

【易错】在描述实验现象的时候,可以从物质的颜色,状态,发光,是否放热,是否有气体生成,是否有沉淀生成等方面来描述。在叙述实验结论的时候,才说出生成物的名称。

【迁移训练】

2、在“影响蜡烛燃烧时间的因素”的实验探究中,以下假设不合理的是 ( ) A.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛的颜色、质地有关 B.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛燃烧产生的火焰颜色有关 C.影响蜡烛燃烧的时间可能与所扣的烧杯的粗细、高矮有关 D.影响蜡烛燃烧的时间可能与蜡烛的粗细、高矮有关

3、(2018?武汉二中期初月考)如图是学生“对蜡烛及其燃烧的探究”实验操作的示意图,请回答有关问题. (1)如图?A?所示,将一根火柴梗平放人火焰中,约?1?秒后取出观察.该实验的目的是___________。

(2)如图??B????所示,检验蜡烛燃烧的产物,实验过程中有的同学观察到烧杯底部出现黑色物?质.请帮他们分析产生黑色物质的原因是___________.

(3)为了探究蜡烛燃烧后生成的产物,他将一只干冷的烧杯罩在火焰上方,烧杯内壁出现?水雾,取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变浑浊.这说?明燃烧的生成物中一定含___________和___________。

(4)如图?C?所示,用火柴去点燃蜡烛刚熄灭时的白烟.如何操作才能确保实验成功?___________(只答一点).

知识点3、对人体吸入空气和呼出气体的探究

相关资料:

二氧化碳可以使澄清石灰水变浑浊

氧气可以使带火星的木条复燃,木条燃烧旺,说明氧气越充足。

排水法收集气体

A B C

D E

向集气瓶里注满水,并加毛玻璃片,如图A。

集气瓶倒立,如图B。

排出集气瓶和导管里的空气,如图C。

收集气体,如图D。

集满气体的集气瓶放置在桌面上,如图D。

3、对人体吸入的空气和呼出的气体的探究

猜想与假设

氧气

二氧化碳

水蒸气

吸入的空气

多

少

少

呼出的气体

少

多

多

设计实验

采用排水法收集四瓶气体:两瓶吸入的空气,两瓶呼出的气体。并采用燃着的木条,澄清石灰水,玻璃片进行对比观察。

(3)进行实验

操作

现象

结论

第一步

向一瓶空气和一瓶呼出气体中分别深入一根燃着的木条。

空气 呼出的气体

盛有空气的集气瓶中的木条正常燃烧;盛有呼出气体的集气瓶中的木条熄灭。

空气中的氧气含量多于呼出气体中的氧气含量

第二步

向一瓶空气和一瓶呼出气体中分别滴入几滴澄清石灰水

盛有空气的集气瓶中的澄清石灰水无变化;盛有呼出气体的集气瓶中的澄清石灰水变浑浊。

空气中的二氧化碳含量少于呼出气体中的二氧化碳含量

第三步

向干燥的玻璃片上哈气并与放在空气中的玻璃片进行对比。

空气中的玻璃片无变化,向玻璃片哈气,能看到水雾。

空气中的水蒸气少于呼出气体中的水蒸气。

实验结论

人体呼出的气体与吸入的空气相比,二氧化碳和水蒸气的含量高,氧气的含量低。

【核心笔记——拓展延伸】

空气中的气体含量与呼出空气成分对比结果释疑:

因为动物和人的呼吸作用,需要消耗氧气,释放二氧化碳。人体在吸入空气之后,氧气在体内发生化学反应,释放出二氧化碳和水。所以,空气中的氧气多于呼出气体中的氧气,空气中的二氧化碳和水蒸气少于呼出气体。

4、科学探究的基本方法

(1)控制变量法:是在研究和解决问题的过程中,对影响物质变化规律的因素和条件加以人为控制,只改变某个变量,而保证其他的变量不变,最终解决所要探究的问题。

(2)比较法:是将两个相似或者不相似的事物做比较,然后对比分析,并从中得出所要探究的问题。

(3)实验法:是通过具体的化学实验操作来探究学习和研究物质的性质、制取和变化规律。

【典例精讲】

考查角度:吸入的空气和呼出气体成分探究

例4:空气中的水蒸气含量与呼出气体相比,结论是( )

A.空气中的多 B.空气中的少 C.呼出气体中的少 D.无法确定

[命题立意]本题是对空气中水蒸气含量的考察。水蒸气含量与我们的身体健康密切相关。目前,呼吸道疾病、皮肤病发病率高,与空气湿度也由密切关系。

[解析]向玻璃片上哈气,可以看到有水雾产生,而放置在空气中的玻璃片却无变化。因此证明,空气中的水蒸气含量少,呼出气体中的水蒸气含量多。

[答案]B

例5:根据生活经验和学过的知识回答以下问题。 (1)有一个人走在路上,他的眼镜脏了,他把眼镜取下来,向眼镜呼气,然后用?布一擦,眼镜变干净了,这说明呼出气体中含有___________。

(2)有两瓶澄清石灰水,一瓶敞口放置空气中,向另一瓶中用导管吹气,观察到的现象是___________,说明呼出气体中二氧化碳的含量比空气中的含量___________。

(3)将某气体通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊,由此可以确定该气体是___________。

A???氧气????????B???空气?????C???二氧化碳????D???水蒸气 (4)通过对人体吸入空气和呼出气体的实验探究,你认为我们吸入的空气和呼出的气体有什么不同___________。

A??氧气含量???B???水蒸气含量???C???二氧化碳含量????D???以上都不同 (5)饼干等膨化食品在空气中放置会变软是因为空气中含有___________。

[命题立意]本题主要考查人体吸入的空气与呼出的气体的不同。

解析:(1)呼出的气体中含有水蒸气,在镜片上可以液化; (2)二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,所以观察到的现象是石灰石变浑浊,说明呼出气体中二氧化碳的含量比空气中的含量高; (3)二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,所以可以确定该气体是二氧化碳,故选:C; (4)人体吸入氧气,通过肺泡的交换,呼出二氧化碳气体,所以我们吸入的空气和呼出的气体中氧气含量,水蒸气含量,二氧化碳含量都不同,故选:D; (5)饼干吸水变软,说明空气中含有水蒸气。 答案:(1)水蒸气;(2)石灰水变浑浊,高; (3)C;(4)D;(5)水蒸气。

【总结】1、二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊:

二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,是因为生成了白色不溶于水的固体物质,这是检验二氧化碳的特征反应。有关二氧化碳的相关知识,将在第六单元学习。

带火星的木条在氧气中复燃

带火星的木条在氧气中复燃,是氧气的特征反应。很多物质在氧气浓度高的时候,反应都更剧烈,反应现象更明显,有关氧气的相关知识,将在第二单元学习。

【拓展】千奇百怪的排水法

这也是一种常见的排水法,方便快捷。尤其是收集一些对空气有污染的气体,非常适用。这套装置还有一个有点是,通过排出水体积的测量,可以得出收集气体的体积。

【应用】北方冬天室内加湿器

北方冬季寒冷,室内取暖,往往空气比较干燥,鼻腔内不舒服,在室内放置加湿器,可以缓解这一现象。另外,空气湿度80%至30%较适合人生活。夏天,室内湿度过大时,会抑制人体散热,使人感到十分闷热、烦躁。冬天,室内湿度大时,则会加速热传导,使人觉得阴冷、抑郁。

湿度应是40%至60%时,人的精神状态好,思维最敏捷,工作效率高。

【拓展】控制变量法是科学探究中的重要思想方法,广泛地运用在各种科学探索和科学实验研究之中。

【迁移训练】

4.在擦玻璃时,人们时常会向玻璃上“哈气”,再擦会更干净,这说明与空气相比,人体呼出的气体中含有较多的( )

二氧化碳 B.氧气

C.氮气 D.水蒸气

5、下面是我县某化学兴趣小组进行的“对人体吸入的空气和呼出气体的探究”实验,按要求回答问题.

(1)实验1得出的结论是___________;

(2)实验2中通入空气的试管中现象是___________,对比得出的结论是___________.

(3)实验3中对着哈气的镜片上现象是出现___________,对比得出的实验结论是___________.

典型考题精析

考点分析

科学探究是化学实验的基本方法,了解科学探究的各个环节是做好化学实验的基础。以“蜡烛燃烧前后的实验探究”,“人体吸入空气与呼出气体成分的探究”为例,学习简单的实验步骤和科学探究方法,重点考查科学探究的基本环节。常见题型为选择题和实验题。

考题精析

考点1科学探究的方法

例1:(2018·河南省南阳市镇平县期中)在开展呼吸作用的实验研究之前,小雨根据生物学知识指出:“人体进行呼吸作用时,呼出的气体可能比吸入的气体含较多的水蒸气”。这在科学研究中属于 (?? ?? )

?? A.设计实验??? B.提出问题????? C.猜想或假设????? D.实验结论

【从教材到中考】(教材第11页) 实验室学习化学胡一条重要途径。通过实验以及对实验现象的观察、记录和分析等,可以发现和证明化学的原理,学习科学探究的方法并获得新的化学知识。

【解析】科学探究环节的准确区分是重要的一步,设计实验是做实验的前提保证,做实验整个科学探究的核心环节,提出问题是科学探究的开始,猜想与假设是对已有知识真伪的检验,实验结论是建立在做实验基础之上的。

【答案】C

考点2 蜡烛燃烧实验的探究

例2:(2018·重庆市巴蜀中学月考)英国科学家法拉第在《蜡烛的故事》系列讲座中,对蜡烛燃烧所涉及的知识进行了介绍。蜡烛燃烧的产物有哪些?让我们一起对蜡烛进行探究。

【提出问题】蜡烛燃烧的产物有哪些? 【假设与猜想】猜想:①可能生成水;②还可能生成二氧化碳。 【实验设计】根据上述猜想制订实验方案。 (1)如图1所示,在蜡烛火焰上方放置一块洁净、干燥的玻璃片,一会儿观察到玻璃片上生成一些细小的水珠。 (2)如图2所示,在蜡烛火焰上方罩一个内壁附有_______________的烧杯,观察现象。

【证据与结论】 实验(1)观察到玻璃片上有细小水珠时,说明生成物中一定有_______________。

实验(2)观察到烧杯内壁附着的_______________,说明生成物中一定有二氧化碳。

【分析与交流】由实验(1)和实验(2)可以得出蜡烛燃烧的生成物,请写出蜡烛在空气中燃烧的文字表达式为_______________。熄灭蜡烛时,烛芯会冒出白烟,白烟能被点燃,说明白烟具有_______________。

【从教材到中考】(教材第12页)观察和描述对蜡烛及其燃烧的探究。

解析:【实验设计】:(2)由于二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,要验证燃烧后的产物中有二氧化碳,可用澄清的石灰水。 【证据与结论】:实验(1):由玻璃片上有细小水珠时,说明生成物中一定有水。 实验(2)由烧杯内壁附着的澄清的石灰水变浑浊,则说明有二氧化碳生成。 【分析与交流】:实验(1)和实验(2)可知,蜡烛燃烧生成了二氧化碳和水。由白烟能被点燃,说明白烟具有可燃性。

答案:【实验设计】(2)澄清石灰水; 【证据与结论】实验(1)水;实验(2)澄清石灰水变浑浊; 【分析与交流】蜡烛+氧气点燃二氧化碳+水;可燃。

考点3 吸入空气和呼出气体成分的探究

例3:(2018·北京市房山区期中)人呼出的气体与吸入的空气相比,变化的是 ( )

①温度升高 ②水分增加 ③氧气含量增加 ④二氧化碳含量增加

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

【从教材到中考】(教材第14页)对人体吸入的空气和呼出的气体的探究

【解析】人体温度37度,所以呼出的气体温度高于吸入的空气,根据之前水蒸气,氧气和二氧化碳成分的比较,得出结论。

【答案】B

综合应用创新题

1、下列关于化学的认识错误的是( )

A.实验室化学学习的重要途经

B.炼丹术为化学的发展做出了重要贡献

C.现代化学是以理论推导为基础的自然科学

D.实验是检验化学理论的标准

2、(2019?河南省郑州外国语中学月考)某金属工艺品的外观有银白色的金属光泽,同学们认为它可能和铁一样,有磁性。在讨论时,有的同学提出可以拿磁铁来吸引一下,通过操作发现金属工艺品未被吸引,在该过程中,没有应用的科学方法是( )

A.设计实验 B.假设

C.观察 D.得出结论

3.(2019·东莞月考)有关蜡烛性质和实验现象的叙述错误的是( )

A. 蜡烛燃烧后生成的气体可以使澄清的石灰水变浑浊

B. 用火柴去点燃刚熄灭的蜡烛,蜡烛不能重新燃烧

C. 蜡烛在空气中燃烧发出黄色的火焰,放热、有黑烟

D. 蜡烛燃烧的同时也发生了熔化

4.(2019·四川省简阳市简城学区月考)下列是“对蜡烛及其燃烧的探究”活动得出的结论,其中不正确的是( )

A. 石蜡浮于水面,说明石蜡的密度小于水

B. 用小刀可将石蜡切下,说明石蜡的硬度较小

C. 蜡烛被吹灭有白烟,说明蜡烛燃烧现象:有大量白烟产生

D. 将干冷的烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明蜡烛燃烧有水生成

5.(2019·江苏省江阴初级中学月考)在“人吸入的空气和呼出的气体有什么不同”的实验中,下列说法不正确的是( )

A. 证明呼出气体含氧气少的证据是:呼出气体使木条燃烧更旺

B. 证明呼出气体含二氧化碳多的证据是:呼出气体使澄清石灰水变浑浊

C. 证明呼出气体含水蒸气多的证明是:呼出气体在玻璃片上结成水雾

D. 判断呼出气体含有氮气的依据是:空气中含有氮气,而氮气不被人体吸收

6.(2019·吉林省长春外国语学校期初考试)某校探究性学习小组的同学为了探究呼出的气体与吸入的空气中氧气、二氧化碳和水蒸气的含量有什么不同,设计了简单的实验方案,其主要操作步骤如下图所示.

(1)图1收集气体的方法叫做___________法,整个实验中需要收集________瓶呼出气体;

(2)图2中向呼出气体中滴加澄清石灰水现象____________________;向吸入空气中滴加澄清石灰水现象_________________;结论是:呼出气体中二氧化碳含量__________(填“大于”或“小于”)空气

(3)图3中向呼出气体中伸入燃着木条现象________________________;向吸入空气中伸入燃着木条现象__________________________;结论是:呼出气体中氧气含量________(填“大于”或“小于”)空气

(4)图3中对着干燥玻璃片哈气,现象________________________,结论是:呼出气体中水蒸气含量_____________(填“大于”或“小于”)空气。

7、对蜡烛及其燃烧的探究:

实验操作

实验现象

实验结论

取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中

石蜡浮在水面上。

石蜡的密度比水的 。

点燃蜡烛,把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中约1s后取出后观察。

火柴梗的 处先碳化。

蜡烛火焰的 层温度最高。

将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰的上方,片刻后取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡。

烧杯内壁出现 ,澄清石灰水 。

石蜡燃烧生成了 和 。

(1)婷婷在探究蜡烛燃烧的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,你认为她的以下做法中不合适的是( )

A.反复实验,并观察是否有相同现象

B.查找资料,了解石蜡的主要成分,探究生成的黑色固体是什么

C.认为与本次实验目的无关,不予理睬

D.询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

(2)几位同学对蜡烛火焰的焰心进行了以下探究,请你完成其中的一些步骤:

①点燃蜡烛,将一根小木条迅速平放入火焰中,约1s后取出,现象如右图A,这证明焰心

②向焰心斜向插入一支短玻璃管,发现玻璃管中无明显现象(如右图B),在玻璃管的上口点燃。由此,小明同学认为玻璃管内一定有可燃性气体,为了探究该气体的成分,他取较长的细玻璃管,用湿毛巾包住中部,上端试用火焰去点。请你帮他完成下列实验报告:

猜想

现象

假设a:焰心的气体是一氧化碳

导管口能点燃,打开毛巾,导管内无石蜡固体。

假设b:焰心的气体是石蜡蒸汽

导管口不能点燃,打开毛巾,导管内有石蜡固体。

假设c:焰心的气体既有石蜡蒸气又有一氧化碳

参考答案

【迁移训练】

1、D解析:“小丽捡到一枚白色鹅卵石,首先猜想会不会是大理石呢?”这是应用了猜想的方法;“将其放在食醋中,有气泡产生。”这是通过实验的方法将其放在食醋中,发现有气泡产生。“小丽认为鹅卵石中可能含有碳酸盐。”这是根据在检验碳酸根离子时,将盐酸滴入,出现气体,做出了鹅卵石中可能含有碳酸盐的推理。综合以上分析,在此过程中,没有应用到归纳的科学方法。

2、A解析:蜡烛中的颜色是添加的人工色素,它不是主要的可燃物。

3、(1)比较蜡烛火焰各部分温度的高低; (2)蜡烛不充分燃烧时产生炭黑; (3)水;二氧化碳; (4)沿着白烟的方向迅速点燃;

4、D解析:呼出气体中的水蒸气含量较多,“哈气”正是呼出的气体。所以擦起来才更干净。

5、(1)人体吸入的空气比呼出的气体所含氧气多; (2)人体呼出的气体比吸入的空气所含二氧化碳多; (3)人体呼出的气体比吸入的空气所含水蒸气多.

综合应用创新题

【答案】

1、C解析:化学是一门一实验为基础的科学,许多化学的重大发现和研究成果都是通过实验得到的。故C错误,理论推导仅是化学研究的一部分,,化学以事实为根据,由实验现象总结出实验结论是化学学习重要的环节。

2、D解析:A、“拿磁铁来吸一下”这一过程,属于科学探究环节中的设计实验。 B、“同学们认为它可能和铁一样”这一过程,属于科学探究环节中的假设。 C、“某金属工艺品的外观有银白色的金属光泽”这一过程,属于科学探究环节中的观察。 D、“通过操作发现金属工艺品未被吸引”这一过程,属于科学探究环节中的实验,但没有作出结论。 3、B解析:A、蜡烛燃烧后生成的气体中有二氧化碳,故可以使澄清石灰水变浑浊,故选项说法正确;B、燃着的火柴去点燃蜡烛刚熄灭时的白烟,蜡烛能被点燃,因为白烟是蜡烛的固体小颗粒很容易被点燃,故选项说法错误;C、蜡烛在空气中燃烧发黄光、放热,并有黑烟产生,故选项说法正确;D、蜡烛燃烧的同时也发生了熔化,故选项说法正确。

4、C解析:A、由石蜡浮于水面,则说明蜡烛的密度比水的密度小,正确;B、能用小刀切割,则说明石蜡的硬度小,正确;C、有大量白烟产生是蜡烛熄灭后的现象,不是蜡烛燃烧过程中的现象,错误;D、将干冷的烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明蜡烛燃烧有水生成,正确。

5、A解析:A、呼出气体中二氧化碳的含量较多,氧气较少,故呼出气体使木条熄灭,故错误,符合题意;

B、二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,故将呼出的气体通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊,说明呼出气体中二氧化碳的含量较高,故正确,不符合题意;

C、向玻璃片上呼气,有水雾出现,说明呼出气体中水蒸气的含量较高,故正确,不符合题意;

D、判断呼出气体含有氮气的依据是:空气中含有氮气,而氮气不被人体吸收,正确,不符合题意。

6、(1)排水 2

(2)澄清石灰水变浑浊 无明显现象 大于

(3)木条熄灭 继续燃烧 小于

(4)出现水雾 大于

7.小 外焰 外焰 水雾 水 二氧化碳

(1)C

(2)①温度低 ②导管口能点燃,打开毛巾,导管内有石蜡固体。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件