浙江省嘉兴市2010届高三学科基础测试(历史)

文档属性

| 名称 | 浙江省嘉兴市2010届高三学科基础测试(历史) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-12-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高中学科基础测试

历史试题卷

考生须知:

1、本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分。考试时间100分钟。

2、采用机读卡的考生请将选择题的答案填在机读卡上,不采用机读卡的考生请将选

择题的答案填在答题卷相应的的空格内;非选择通的答案请写在答题卷上。

3、考试结束,只需交答题卷。

第I卷(选择题,共50分)

一、选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只

有一项是符合题目要求的。)

1.《诗经》是中国最古老的一部诗歌总集。下列表述正确的是

A.《诗经》收录了自西周初年至战国中叶305首诗歌

B.《诗经》中的《雅》是周王朝王城所在地的诗歌

C.《诗经》的句式和韵律比楚辞更灵活和独特

D.《诗经》奠定了中国文学浪漫主义传统的基础

2.“诛罚不避权贵,庆赏不遗匹夫”。这句话最有可能出自

A.《庄子》 B.《论语》

C.《韩非子》 D.《墨子》

3.古代日本人一直不遗余力地输入中国文化。中江藤树是17世纪时的召本著名思想家,

曾提出“天地万物皆在我本心孝德之中”这一命题。这一文化现象表明他有可能受到了

下列哪位中国思想家的影响

A、孔子 B、朱熹

C、王守仁 D、李贽

4.宋代史书《续资治通鉴长编》记载:参知政事王安石曾对神宗说“名分有上下,如臣为参知政事,众以为过当。然曾公亮所批判,臣但有不著字,与公亮反复论可否,岂敢改公亮文字 ”解读这段史料可以得到的正确信息有

①曾公亮应是被授予“同中书门下平章事”头衔的官员

②曾公亮与王安石之间有明确的上下级关系

③参知政事的权力相当于宰相

④参知政事对朝廷政务有驳议权

A.①③④ B.②④

C.①③④ D.①②③

5.魏源在《海国图志·大西洋英吉利国》中介绍“设有用兵和战之事,虽国王裁夺,

亦必由巴厘满议允。国王行事有失,将承行之人交巴厘满议罚。”材料中的“巴厘

满”是该国某机构的音译词,这一机构是

A.内阁 B.议会

C.首相 D.最高法院

6.“初犹缓缓。数武后即如奔马不可遏,车外屋舍、树木、山冈、阡陌皆疾驰而过,

不可逼视。”清朝官员斌椿在《乘槎笔记》中写下了1886年赴欧洲考察第一次乘

坐某交通工具时的感受。该交通工具最有可能是

A.汽车 B.电车

C.火车 D.马车

7.我国学者罗荣渠教授认为:“从表面上看,帝国主义侵略论似乎是反西方中心论的,但如果只承认帝国主义是近代中国各种变化的主导因素,忽视了中国的历史特点和国情特点,把内部问题简单地归之于封建主义对帝国主义的屈服投降,而排除这一复杂历史过程中的多样性选择,实质上仍是一种隐蔽的西方中心论。”下列对该学者观点的解读,不恰当的是

A.帝国主义的侵略是引起近代中国社会变化的主导因素之一

B.近代中国社会的变化是多种因素合力作用的结果

C.“帝国主义侵略论”掩盖了中西方文明之间复杂的矛盾运动

D.反帝反封建斗争是推动近代中国社会进步的主要原因

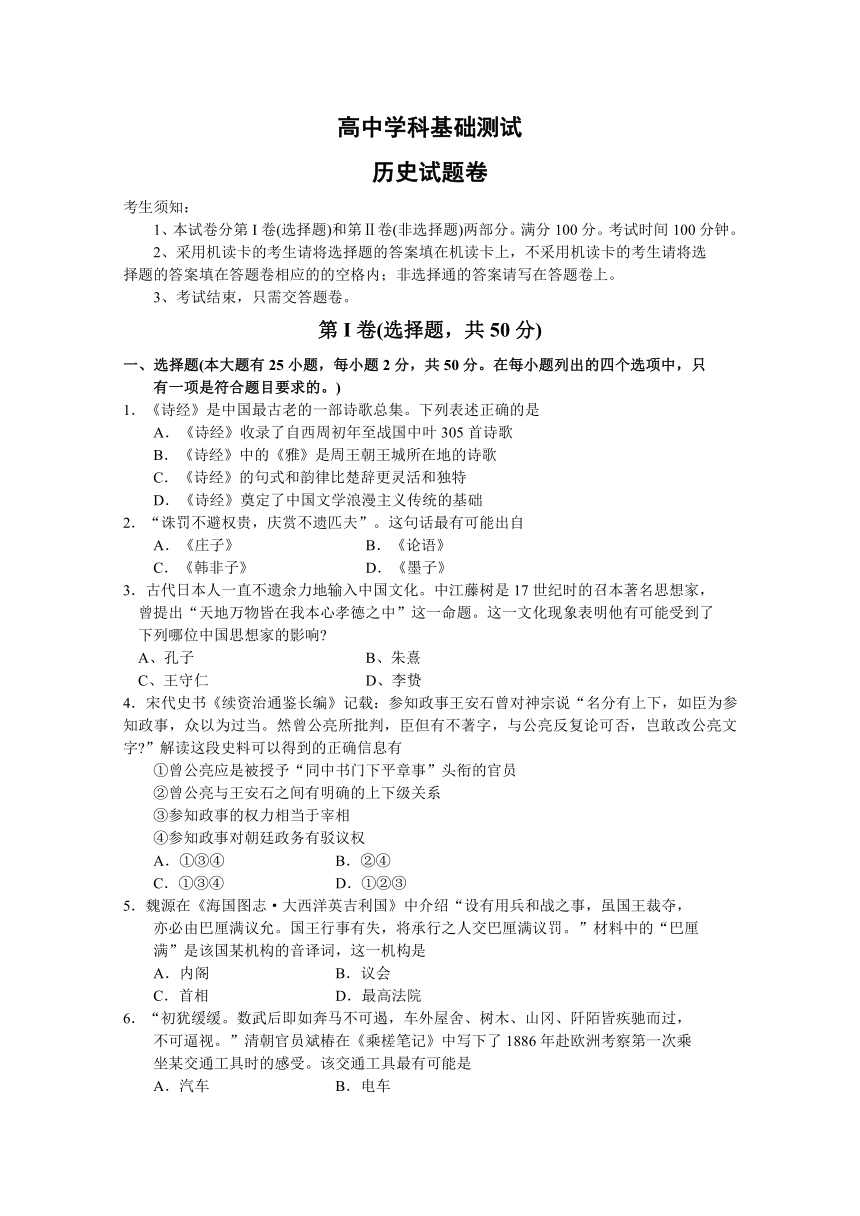

8.下列从图1中提炼到的历史信息中,合理的有

①它是中国最早的“金融股”

②它反映了中国近代交通业的发展

③它反映了当时工商业的发展

④它说明清政府已废除重农抑商政策

A.②③ B.①②

C.①②④ D.③④

9.以“船”牌系列纸品享誉全国造纸界的民丰特种纸股份有限公司,其渊源是嘉兴籍著名爱国人士褚辅成始创于1923年的禾丰造纸厂。禾丰造纸厂是我国最早的民族造纸企业之一,某校研究性学习小组希望对该厂1923~1937年间的经营状况进行探究,组内有四位同学各自提出了搜集材料的构想,其中最能掌握“禾丰造纸厂1923~1937年间的经营状况”的构想应是

A.以该厂的档案为主要材料,因为这些档案最能说明当时该厂的经营状况

B.利用该厂职员的回忆录,。因为这是当事人留下的文字材料,最为可信

C.访谈厂区周围的老人,因为他们目睹该厂的运行,所做的口述最翔实

D.以当时嘉兴发行的各种报刊为主要材料,藉以了解并掌握该厂的不同风貌

10.共和国成立首日,一则更正启事被《人民日报》郑重置于头版:本报二十九日所刊“义勇军进行曲”词“最大的吼声”应为“最后的吼声”,特此更正。《人民日报》刊发“义勇军进行曲”的时代背景是

A.国共两党由对峙走向合作

B.中日民族矛盾日益激化

C.中国的社会主义制度基本确立

D.新民主主义革命取得伟大胜利

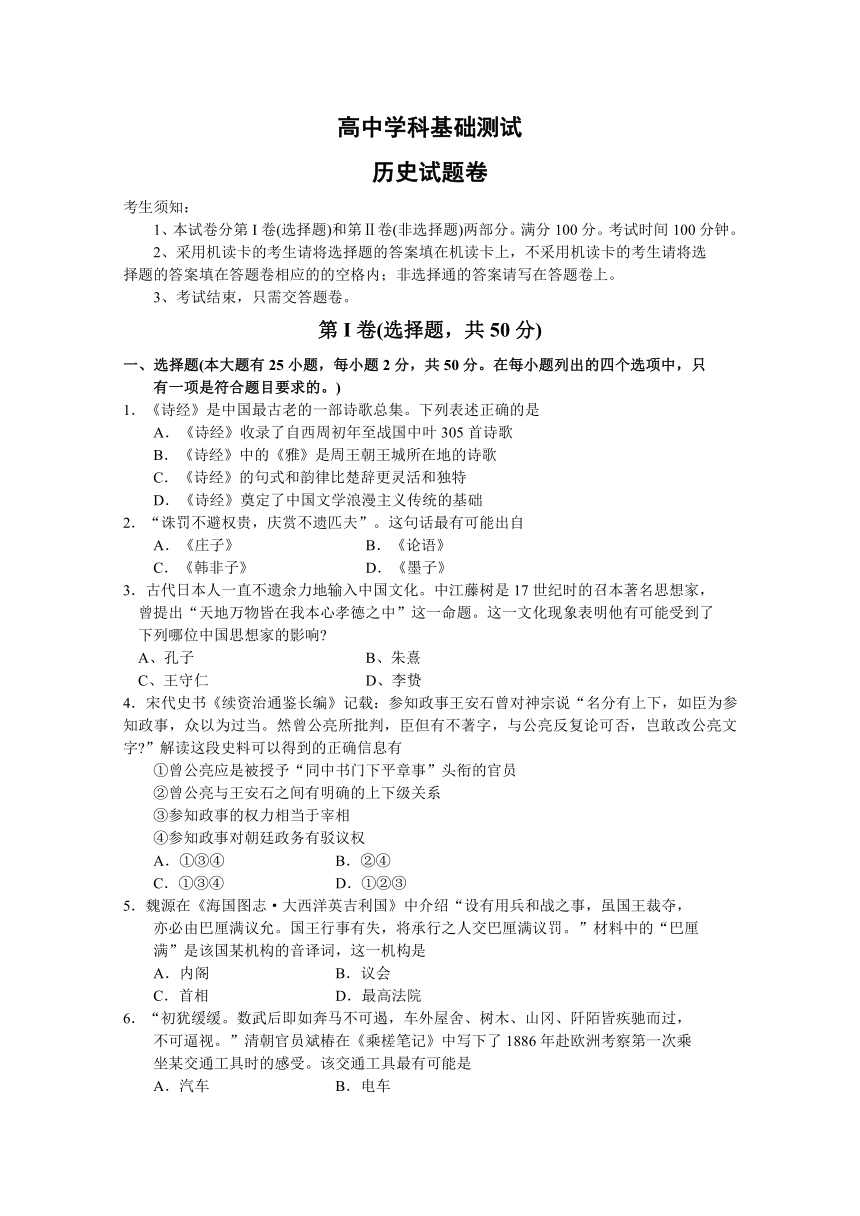

11.1958~ 1961年全。国主要农产品产量统计(单位:万吨)

影响上表中1958—1961年间我国主要农产品产量变化的主要原因是

A.农业合作化运动要求过急影响了农:民生产积极性

B.一五计划优先发展重工业而忽视了农业生。产

C.“大跃进”和人民公社化运动破坏了农业生产

D.“文革”的“左’倾错误严重干扰农业生产

12.图2是一张拍摄于1977年北京、后被中国革命历

史博物馆收藏的珍贵照片。该照片反映的历史信息

包括

①计划经济体制下人民群众的物质生活贫困

②文革结束后依然存在对政治领袖的个人崇拜

③中国农民具有吃苦耐劳的传统美德、

④改革开放以来农民民主法制意识日益增强

A.①③ B.①②④

C.①② D.②④

13.在中国社会主义建设道路的探索问题上,十一届三中全会在中共八大的基础上又有新认识,表现在提出

A.集中力量发展社会生产力

B.加强社会主义民主政治建设

C.建立社会主义市场经济体制

D.改革不适应生产.力发展的经济体制

14.2001年中国被正式批准加入世贸组织,这有利于

①深化政治体制改革和产业升级

②扩大就业和减少国际竞争

③更多地扩大出口和更好地利用外资

④参与国际经贸规则的制定和分享经济全球化带来的好处

A.①② B.②③④

C.①③④ D.③④

15.伯里克利执政时代是希腊民主政治的“黄金时代”,其民主制度的高度发展表现在

①废除债务奴隶制以扩大民主社会的基础

②确立了以议会立法为主要特征的代议制

③除十将军外的各级官职向所有公民开放

④每个公民在公民大会上都有发言权和表决权

A.②④ B.①③ C.①③④ D.③④

16.亚里士多德被称为“百科全书式的学者”,主要是因为他

A.对当时所能涉及的学科都作过研究

B.对柏拉图的思想既有继承又有突破

C.兴建的“吕克昂”学园藏书丰富

D.在逻辑学方面至今仍被学术界尊为权威

17.第二次工业革命极大地促进了世界经济的互动和整体化趋势,世界市场进一步

发展。为论证该观点,你可以选择的证据有

①电信工具的创新使跨时空联系日趋便利

②垄断资本对世界统治的确立

③1905年爱因斯坦创立了狭义相对论

④日本的“开国”和中国的“门户开放”

A.①③ B.①②

C.②④ D.①②④

18.历史学家房龙在评论某历史文献时说:“它是一份论述政府规则的理论文件。它在过去的140年中经历巨大变化。即使是到了1927年,它仍然还像(当初)那样充满了活力。”这一文件是指

A.《德意志帝国宪法》 B.《拿破仑法典》

C.《联邦宪法》 D.《权利法案》

19.下列文学名著中,直面现实、深刻揭露19世纪资本主义社会的黑暗和丑恶现象并对之进行深入剖析和强烈批判的是

A.《唐璜》 B.《狂人日记》

C.《红与黑》 D.《丧钟为谁而鸣》

20.下列关于国际联盟的说法,不正确的是

A.它是一个立誓以非暴力方式解决争端的国际组织

B.它要求会员国承担“不从事战争之义务”

C.它有权拟定裁军计划,由各会员国政府实施

D.它是反法西斯国家之间相互妥协的产物

21.“炉边谈话”是罗斯福当选总统后一种联系普通民众的广播方式。如果罗斯福总统要面向全国农民做一次“炉边谈话”,那么这次谈话的内容最有可能是

A.银行提供贷款扩大农业种植面积

B.国家向减耕减产的农民提供补贴

C.全国性失业保险制度的构建

D.国家千预和调节劳资关系

22.阿拉曼战役前夕,隆美尔飞回柏林求援。希特勒避而不谈增援的事,却授给他一根元帅手杖。希特勒未提供增援的原因最有可能是

A.怀疑隆美尔的军事指挥能力 B.苏德战场激战正酣难以增援

C.防备英美盟军乘机在西欧登陆 D.轰炸英国本土受挫元气大伤

23.下列关于“布雷顿森林体系”的说法,不正确的是

A.它是以美元为中心的资本主义世界货币体系

B.美元在该体系下获得了“等同黄金”的特殊地位

C.它消除了二战后初期阻碍国际贸易的外汇管制

D.它是世界上第一个以法律形式调整国际贸易关系的体制

24.1959午阿拉法特与战友阿布·杰哈德等人成立了“法塔赫”组织,积极开展抗击以色列的斗争。“法”、“塔”、“赫”分别是三个阿拉伯词语的音译词的第一个字,这三个阿拉伯词语的中文意思是

A.“巴勒斯坦”、“解放”、“运动”

B.“民主”、“自由”、“平等”

C.“武装斗争”、“独立”、“耶路撒冷”

D.“反犹”、“和平”、“重建家园”

25.图3是一位同学在研究性学习中使用的一幅照片,内容是2004年9月,西班牙发生焚烧华商鞋店事件。有人高喊:“把埃尔切(西班牙制鞋业中心)所有亚洲鞋子都赶出去”。据此判断,该同学课题研究的核心主题最有可能是

A.经济全球化

B.种族歧视

C.恐怖主义

D.世界多极化

第Ⅱ卷(非选择题,共50分)

二、非选择题(本大题有3小题,第26题18分,第27题12分,第28题20分,共50分)

26.阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一 战国时期手工业分布和商业城市图

( http: / / www.21cnjy.com / )

根据材料一指出战国时期商业中心的分布有哪些特点 (8分)

材料二 自是之后,荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会.于楚,西方则通渠汉水、舌梦之野,东方则通沟江淮之间。于吴,则通渠三江、五湖.于齐,则通淄济之间…….此渠皆可行舟,有余则用溉漫,百姓餐其利。

——(汉)司马迁《史记》卷二十九《河渠书》

(2)有学者认为战国时期中原地区已形成了比较完整的水上交通网。根据材料一、二,指出战国时期人们通过什么途径沟通江河 (2分)结合所学知识,概括指出当时人们能够通过这一途径沟通江河的技术条件。(2分)

材料三 (秦)司马错率巴、蜀众十万,大舶船万艘,米六百万斛,浮江伐楚,取商於于之地为黔中郡。

——《华阳国志·蜀志》

(3)结合上述材料,简析战国时期的水上交通网可_能起到的作用。(6分)

27.五四时期,围绕着《学衡》杂志的一批学者公开反对新文化运动,这批学者被称为“学衡派”,其中主将梅光迪锋芒最露,影响,尤大。阅读材料并结合所学知识回答下列问题:

材料一 吾国近年以来,崇拜欧化,智识精神上,已唯欧西之马首是瞻,甘处于被征服地位……。然欧化之真髓,以有文字与国情民性之隔膜,实无能知者。于是作伪者乃易售其术矣。国人又经丧权失地之余,加以改革家之鼓吹,对于本国一切,顿生轻忽厌恶之心,故诋毁吾国固有一切,乃最时髦举动,为弋名徼利之捷径.

——梅光迪《评提倡新文化者》

根据材料一,概括指出梅光迪抨击新文化运动的主要观点。(2分)

材料二 (对于介绍和吸收西方文化,梅光迪提出)-“所介绍者须其本体有正当之价值”;“当以适用于吾国为断,适用云者,或以其与吾国固有文化之精神,不相背驰,取之足收培养扩大之功,……或以其为吾国向所缺乏,可截长之补短也;或以其能救吾国之弊,而为革新改进之助也。”

——梅光迪《现今西洋人文主义》

材料三我们必须了解拥有通过时间考验的一切真善美的东西,然后才能应付当前和未来的生活。这样一来,历史就成为活的力量.也只有这样,我们才有希望达到某种肯定的标准,判断真伪,与辨别基本的与暂时的东西。

——梅光迪《我们这一代的任务》

(2)提倡新文化运动者多将梅光迪视为复古派。梅光迪是复古派吗 依据材料一、二、三,谈谈你对此观点的理解。(6分)

结合材料和所学知识,指出梅光迪和新文化运动倡导者在对待东西方文化态度上的差异,并据此分析“学衡派”对于新文化运动的影响。

(3)结合材料和所学知识,指出梅光迪和新文化运动倡导者在对待东西方文化态度上的差异,并据此分析“学衡派”对于新文化运动的影响。 (4分)

28.2009年是中俄(苏)建交60周年,60年来中俄关系走过了一条曲折发展的道路。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一“缔约国双方保证共同尽力采取一切必要的措施,以期制止日本或其他直接间接在侵略行为上与日本相勾结的任何国家之重新侵略与破坏和平。一旦缔约国任何一方受到日本或与日本同盟的国家之侵袭因而处于战争状态时,缔约国另一方即尽其全力给予军事及其他援助。双方并宣布愿以忠诚的合作精神,参加所有以确保世界和平与安全为目的之国际活动,并为此目的之迅速实现充分贡献其力量.”

——1950年《中苏友好同盟互助条约》

根据材料一,简述《中苏友好同盟互助条约》签订的重要历史意义。(6分)

材料二在朝鲜战争中,苏联空军……没有掩护或配合中国军队的地面作战,而是在美国人所称的“米格走廊”(在鸭绿江与清川江或大同江之间的地区)保护后方交通线,而且,与美国统一指挥联合国军作战不同,苏联空军完全独立于中国军队,他们与中国的地面部队“没有任何合作”。这意味着,斯大林始终没有满足中国领导人最初提出的要求:希望苏联空军与中国军队协同作战。

——沈志华《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》

朝鲜战争中苏联空军的行为是否符合《中苏友好同盟互助条约》的精神 结合材料一、二说明理由。(4分)

材料三第一条缔约双方……长期全面地发展两国睦邻、友好、合作、和平等信任的战略协作伙伴关系……第七条……缔约双方根据有关协定进行的军事合作不钎对第三国……第九条如出现缔约一方认为会威胁和平、破坏和平或涉及其安全利益和针对缔约一方的侵略威胁的情况,缔约双方为消除所出现的威胁,将立即进行接触和磋商。

——2001年7月《中俄睦邻友好合作条约》

比较材料三与材料一,中俄(苏)关系有哪些主要变化 试从国际关系的角度分析导致这些变化的原因。(10分)

历史试题卷

考生须知:

1、本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分。考试时间100分钟。

2、采用机读卡的考生请将选择题的答案填在机读卡上,不采用机读卡的考生请将选

择题的答案填在答题卷相应的的空格内;非选择通的答案请写在答题卷上。

3、考试结束,只需交答题卷。

第I卷(选择题,共50分)

一、选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只

有一项是符合题目要求的。)

1.《诗经》是中国最古老的一部诗歌总集。下列表述正确的是

A.《诗经》收录了自西周初年至战国中叶305首诗歌

B.《诗经》中的《雅》是周王朝王城所在地的诗歌

C.《诗经》的句式和韵律比楚辞更灵活和独特

D.《诗经》奠定了中国文学浪漫主义传统的基础

2.“诛罚不避权贵,庆赏不遗匹夫”。这句话最有可能出自

A.《庄子》 B.《论语》

C.《韩非子》 D.《墨子》

3.古代日本人一直不遗余力地输入中国文化。中江藤树是17世纪时的召本著名思想家,

曾提出“天地万物皆在我本心孝德之中”这一命题。这一文化现象表明他有可能受到了

下列哪位中国思想家的影响

A、孔子 B、朱熹

C、王守仁 D、李贽

4.宋代史书《续资治通鉴长编》记载:参知政事王安石曾对神宗说“名分有上下,如臣为参知政事,众以为过当。然曾公亮所批判,臣但有不著字,与公亮反复论可否,岂敢改公亮文字 ”解读这段史料可以得到的正确信息有

①曾公亮应是被授予“同中书门下平章事”头衔的官员

②曾公亮与王安石之间有明确的上下级关系

③参知政事的权力相当于宰相

④参知政事对朝廷政务有驳议权

A.①③④ B.②④

C.①③④ D.①②③

5.魏源在《海国图志·大西洋英吉利国》中介绍“设有用兵和战之事,虽国王裁夺,

亦必由巴厘满议允。国王行事有失,将承行之人交巴厘满议罚。”材料中的“巴厘

满”是该国某机构的音译词,这一机构是

A.内阁 B.议会

C.首相 D.最高法院

6.“初犹缓缓。数武后即如奔马不可遏,车外屋舍、树木、山冈、阡陌皆疾驰而过,

不可逼视。”清朝官员斌椿在《乘槎笔记》中写下了1886年赴欧洲考察第一次乘

坐某交通工具时的感受。该交通工具最有可能是

A.汽车 B.电车

C.火车 D.马车

7.我国学者罗荣渠教授认为:“从表面上看,帝国主义侵略论似乎是反西方中心论的,但如果只承认帝国主义是近代中国各种变化的主导因素,忽视了中国的历史特点和国情特点,把内部问题简单地归之于封建主义对帝国主义的屈服投降,而排除这一复杂历史过程中的多样性选择,实质上仍是一种隐蔽的西方中心论。”下列对该学者观点的解读,不恰当的是

A.帝国主义的侵略是引起近代中国社会变化的主导因素之一

B.近代中国社会的变化是多种因素合力作用的结果

C.“帝国主义侵略论”掩盖了中西方文明之间复杂的矛盾运动

D.反帝反封建斗争是推动近代中国社会进步的主要原因

8.下列从图1中提炼到的历史信息中,合理的有

①它是中国最早的“金融股”

②它反映了中国近代交通业的发展

③它反映了当时工商业的发展

④它说明清政府已废除重农抑商政策

A.②③ B.①②

C.①②④ D.③④

9.以“船”牌系列纸品享誉全国造纸界的民丰特种纸股份有限公司,其渊源是嘉兴籍著名爱国人士褚辅成始创于1923年的禾丰造纸厂。禾丰造纸厂是我国最早的民族造纸企业之一,某校研究性学习小组希望对该厂1923~1937年间的经营状况进行探究,组内有四位同学各自提出了搜集材料的构想,其中最能掌握“禾丰造纸厂1923~1937年间的经营状况”的构想应是

A.以该厂的档案为主要材料,因为这些档案最能说明当时该厂的经营状况

B.利用该厂职员的回忆录,。因为这是当事人留下的文字材料,最为可信

C.访谈厂区周围的老人,因为他们目睹该厂的运行,所做的口述最翔实

D.以当时嘉兴发行的各种报刊为主要材料,藉以了解并掌握该厂的不同风貌

10.共和国成立首日,一则更正启事被《人民日报》郑重置于头版:本报二十九日所刊“义勇军进行曲”词“最大的吼声”应为“最后的吼声”,特此更正。《人民日报》刊发“义勇军进行曲”的时代背景是

A.国共两党由对峙走向合作

B.中日民族矛盾日益激化

C.中国的社会主义制度基本确立

D.新民主主义革命取得伟大胜利

11.1958~ 1961年全。国主要农产品产量统计(单位:万吨)

影响上表中1958—1961年间我国主要农产品产量变化的主要原因是

A.农业合作化运动要求过急影响了农:民生产积极性

B.一五计划优先发展重工业而忽视了农业生。产

C.“大跃进”和人民公社化运动破坏了农业生产

D.“文革”的“左’倾错误严重干扰农业生产

12.图2是一张拍摄于1977年北京、后被中国革命历

史博物馆收藏的珍贵照片。该照片反映的历史信息

包括

①计划经济体制下人民群众的物质生活贫困

②文革结束后依然存在对政治领袖的个人崇拜

③中国农民具有吃苦耐劳的传统美德、

④改革开放以来农民民主法制意识日益增强

A.①③ B.①②④

C.①② D.②④

13.在中国社会主义建设道路的探索问题上,十一届三中全会在中共八大的基础上又有新认识,表现在提出

A.集中力量发展社会生产力

B.加强社会主义民主政治建设

C.建立社会主义市场经济体制

D.改革不适应生产.力发展的经济体制

14.2001年中国被正式批准加入世贸组织,这有利于

①深化政治体制改革和产业升级

②扩大就业和减少国际竞争

③更多地扩大出口和更好地利用外资

④参与国际经贸规则的制定和分享经济全球化带来的好处

A.①② B.②③④

C.①③④ D.③④

15.伯里克利执政时代是希腊民主政治的“黄金时代”,其民主制度的高度发展表现在

①废除债务奴隶制以扩大民主社会的基础

②确立了以议会立法为主要特征的代议制

③除十将军外的各级官职向所有公民开放

④每个公民在公民大会上都有发言权和表决权

A.②④ B.①③ C.①③④ D.③④

16.亚里士多德被称为“百科全书式的学者”,主要是因为他

A.对当时所能涉及的学科都作过研究

B.对柏拉图的思想既有继承又有突破

C.兴建的“吕克昂”学园藏书丰富

D.在逻辑学方面至今仍被学术界尊为权威

17.第二次工业革命极大地促进了世界经济的互动和整体化趋势,世界市场进一步

发展。为论证该观点,你可以选择的证据有

①电信工具的创新使跨时空联系日趋便利

②垄断资本对世界统治的确立

③1905年爱因斯坦创立了狭义相对论

④日本的“开国”和中国的“门户开放”

A.①③ B.①②

C.②④ D.①②④

18.历史学家房龙在评论某历史文献时说:“它是一份论述政府规则的理论文件。它在过去的140年中经历巨大变化。即使是到了1927年,它仍然还像(当初)那样充满了活力。”这一文件是指

A.《德意志帝国宪法》 B.《拿破仑法典》

C.《联邦宪法》 D.《权利法案》

19.下列文学名著中,直面现实、深刻揭露19世纪资本主义社会的黑暗和丑恶现象并对之进行深入剖析和强烈批判的是

A.《唐璜》 B.《狂人日记》

C.《红与黑》 D.《丧钟为谁而鸣》

20.下列关于国际联盟的说法,不正确的是

A.它是一个立誓以非暴力方式解决争端的国际组织

B.它要求会员国承担“不从事战争之义务”

C.它有权拟定裁军计划,由各会员国政府实施

D.它是反法西斯国家之间相互妥协的产物

21.“炉边谈话”是罗斯福当选总统后一种联系普通民众的广播方式。如果罗斯福总统要面向全国农民做一次“炉边谈话”,那么这次谈话的内容最有可能是

A.银行提供贷款扩大农业种植面积

B.国家向减耕减产的农民提供补贴

C.全国性失业保险制度的构建

D.国家千预和调节劳资关系

22.阿拉曼战役前夕,隆美尔飞回柏林求援。希特勒避而不谈增援的事,却授给他一根元帅手杖。希特勒未提供增援的原因最有可能是

A.怀疑隆美尔的军事指挥能力 B.苏德战场激战正酣难以增援

C.防备英美盟军乘机在西欧登陆 D.轰炸英国本土受挫元气大伤

23.下列关于“布雷顿森林体系”的说法,不正确的是

A.它是以美元为中心的资本主义世界货币体系

B.美元在该体系下获得了“等同黄金”的特殊地位

C.它消除了二战后初期阻碍国际贸易的外汇管制

D.它是世界上第一个以法律形式调整国际贸易关系的体制

24.1959午阿拉法特与战友阿布·杰哈德等人成立了“法塔赫”组织,积极开展抗击以色列的斗争。“法”、“塔”、“赫”分别是三个阿拉伯词语的音译词的第一个字,这三个阿拉伯词语的中文意思是

A.“巴勒斯坦”、“解放”、“运动”

B.“民主”、“自由”、“平等”

C.“武装斗争”、“独立”、“耶路撒冷”

D.“反犹”、“和平”、“重建家园”

25.图3是一位同学在研究性学习中使用的一幅照片,内容是2004年9月,西班牙发生焚烧华商鞋店事件。有人高喊:“把埃尔切(西班牙制鞋业中心)所有亚洲鞋子都赶出去”。据此判断,该同学课题研究的核心主题最有可能是

A.经济全球化

B.种族歧视

C.恐怖主义

D.世界多极化

第Ⅱ卷(非选择题,共50分)

二、非选择题(本大题有3小题,第26题18分,第27题12分,第28题20分,共50分)

26.阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一 战国时期手工业分布和商业城市图

( http: / / www.21cnjy.com / )

根据材料一指出战国时期商业中心的分布有哪些特点 (8分)

材料二 自是之后,荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会.于楚,西方则通渠汉水、舌梦之野,东方则通沟江淮之间。于吴,则通渠三江、五湖.于齐,则通淄济之间…….此渠皆可行舟,有余则用溉漫,百姓餐其利。

——(汉)司马迁《史记》卷二十九《河渠书》

(2)有学者认为战国时期中原地区已形成了比较完整的水上交通网。根据材料一、二,指出战国时期人们通过什么途径沟通江河 (2分)结合所学知识,概括指出当时人们能够通过这一途径沟通江河的技术条件。(2分)

材料三 (秦)司马错率巴、蜀众十万,大舶船万艘,米六百万斛,浮江伐楚,取商於于之地为黔中郡。

——《华阳国志·蜀志》

(3)结合上述材料,简析战国时期的水上交通网可_能起到的作用。(6分)

27.五四时期,围绕着《学衡》杂志的一批学者公开反对新文化运动,这批学者被称为“学衡派”,其中主将梅光迪锋芒最露,影响,尤大。阅读材料并结合所学知识回答下列问题:

材料一 吾国近年以来,崇拜欧化,智识精神上,已唯欧西之马首是瞻,甘处于被征服地位……。然欧化之真髓,以有文字与国情民性之隔膜,实无能知者。于是作伪者乃易售其术矣。国人又经丧权失地之余,加以改革家之鼓吹,对于本国一切,顿生轻忽厌恶之心,故诋毁吾国固有一切,乃最时髦举动,为弋名徼利之捷径.

——梅光迪《评提倡新文化者》

根据材料一,概括指出梅光迪抨击新文化运动的主要观点。(2分)

材料二 (对于介绍和吸收西方文化,梅光迪提出)-“所介绍者须其本体有正当之价值”;“当以适用于吾国为断,适用云者,或以其与吾国固有文化之精神,不相背驰,取之足收培养扩大之功,……或以其为吾国向所缺乏,可截长之补短也;或以其能救吾国之弊,而为革新改进之助也。”

——梅光迪《现今西洋人文主义》

材料三我们必须了解拥有通过时间考验的一切真善美的东西,然后才能应付当前和未来的生活。这样一来,历史就成为活的力量.也只有这样,我们才有希望达到某种肯定的标准,判断真伪,与辨别基本的与暂时的东西。

——梅光迪《我们这一代的任务》

(2)提倡新文化运动者多将梅光迪视为复古派。梅光迪是复古派吗 依据材料一、二、三,谈谈你对此观点的理解。(6分)

结合材料和所学知识,指出梅光迪和新文化运动倡导者在对待东西方文化态度上的差异,并据此分析“学衡派”对于新文化运动的影响。

(3)结合材料和所学知识,指出梅光迪和新文化运动倡导者在对待东西方文化态度上的差异,并据此分析“学衡派”对于新文化运动的影响。 (4分)

28.2009年是中俄(苏)建交60周年,60年来中俄关系走过了一条曲折发展的道路。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一“缔约国双方保证共同尽力采取一切必要的措施,以期制止日本或其他直接间接在侵略行为上与日本相勾结的任何国家之重新侵略与破坏和平。一旦缔约国任何一方受到日本或与日本同盟的国家之侵袭因而处于战争状态时,缔约国另一方即尽其全力给予军事及其他援助。双方并宣布愿以忠诚的合作精神,参加所有以确保世界和平与安全为目的之国际活动,并为此目的之迅速实现充分贡献其力量.”

——1950年《中苏友好同盟互助条约》

根据材料一,简述《中苏友好同盟互助条约》签订的重要历史意义。(6分)

材料二在朝鲜战争中,苏联空军……没有掩护或配合中国军队的地面作战,而是在美国人所称的“米格走廊”(在鸭绿江与清川江或大同江之间的地区)保护后方交通线,而且,与美国统一指挥联合国军作战不同,苏联空军完全独立于中国军队,他们与中国的地面部队“没有任何合作”。这意味着,斯大林始终没有满足中国领导人最初提出的要求:希望苏联空军与中国军队协同作战。

——沈志华《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》

朝鲜战争中苏联空军的行为是否符合《中苏友好同盟互助条约》的精神 结合材料一、二说明理由。(4分)

材料三第一条缔约双方……长期全面地发展两国睦邻、友好、合作、和平等信任的战略协作伙伴关系……第七条……缔约双方根据有关协定进行的军事合作不钎对第三国……第九条如出现缔约一方认为会威胁和平、破坏和平或涉及其安全利益和针对缔约一方的侵略威胁的情况,缔约双方为消除所出现的威胁,将立即进行接触和磋商。

——2001年7月《中俄睦邻友好合作条约》

比较材料三与材料一,中俄(苏)关系有哪些主要变化 试从国际关系的角度分析导致这些变化的原因。(10分)

同课章节目录