人教版八年生物下册第七单元第三章第3节生物进化的原因(习题)

文档属性

| 名称 | 人教版八年生物下册第七单元第三章第3节生物进化的原因(习题) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 976.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-03-15 15:56:47 | ||

图片预览

文档简介

《生物进化的原因》 习题

一、基础练习

1.根据达尔文的自然选择学说,长颈鹿的长颈和高前肢的形成是( )

A.由于经常使用而逐渐积累的结果

B.自然选择的结果

C.为了吃到高处的食物

D.由长颈鹿的意志所决定的

2.英国曼彻斯村经过100多年,变成了工业城市,生活在那里的桦尺蛾也由浅色品种多变成了深色品种,原因是( )

A.烟雾将桦尺蛾熏黑 B.自然选择的结果

C.当地鸟类数量的增多 D.环境改变造成深色品种出现

3.达尔文生物进化学说的核心内容是( )

A.生存竞争 B.人工选择 C.自然选择 D.遗传变异

4.(2014苏州)依据达尔文的进化学说,下列叙述正确是( )

A.啄木鸟的长舌是因取食树缝内的昆虫,反复不断伸长的结果

B.在暗洞中生活的盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉

C.蛇的四肢由于长期不用而退化,因而获得匍匐的习性

D.猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪是自然选择的结果

5.(2014绵阳)近年来,抗生素的滥用致使很多致病细菌具有一定的耐药性。 根据达尔文的进化论分析,耐药细菌越来越多的主要原因是( )

A.细菌繁殖的后代很多,抗生素用量不够

B.抗生素诱导细菌定向发生了耐药性变异

C.抗生素选择了发生耐药变异的个体生存下来

D.耐药细菌繁殖能力比不耐药细菌繁殖能力强

6.雄鹿往往用鹿角作为争夺配偶的武器,按照达尔文进化学说的观点,现代雄鹿鹿角发达的原因是( )

A.代代经常使用的结果 B.保卫自己的需要

C.繁衍后代的需要 D.自然选择的结果

7.(2014苏州)依据达尔文的进化学说,下列叙述正确是( )

A.啄木鸟的长舌是因取食树缝内的昆虫,反复不断伸长的结果

B.在暗洞中生活的盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉

C.蛇的四肢由于长期不用而退化,因而获得匍匐的习性

D.猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪是自然选择的结果

8.生物的_____________和_____________的共同作用,导致了生物的进化。达尔文的生物进化理论的核心是_____________学说。金鱼是_____________结 果。

二、提升练习

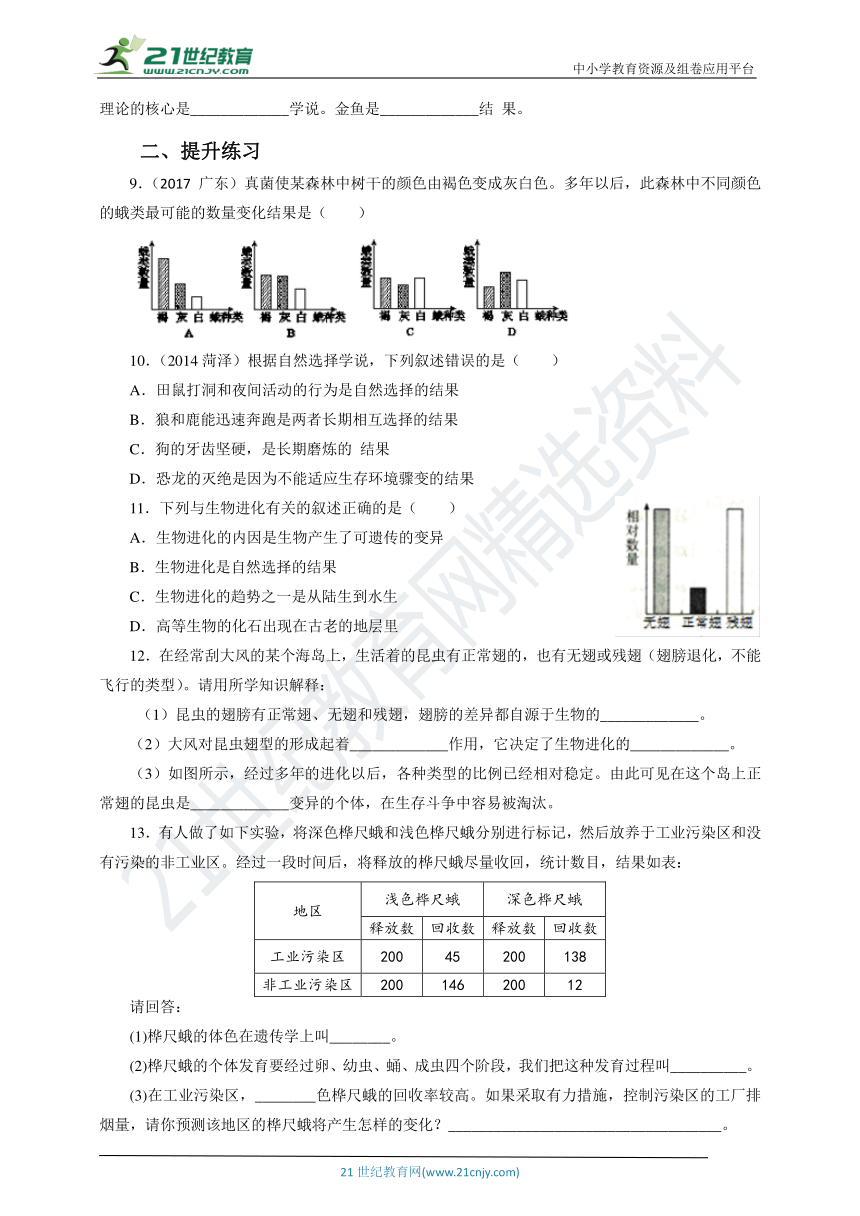

9.(2017广东)真菌使某森林中树干的颜色由褐色变成灰白色。多年以后,此森林中不同颜色的蛾类最可能的数量变化结果是( )

//

10.(2014菏泽)根据自然选择学说,下列叙述错误的是( )

A.田鼠打洞和夜间活动的行为是自然选择的结果

B.狼和鹿能迅速奔跑是两者长期相互选择的结果

C.狗的牙齿坚硬,是长期磨炼的 结果

D.恐龙的灭绝是因为不能适应生存环境骤变的结果

11.下列与生物进化有关的叙述正确的是( )

A.生物进化的内因是生物产生了可遗传的变异

B.生物进化是自然选择的结果

C.生物进化的趋势之一是从陆生到水生

D.高等生物的化石出现在古老的地层里

12.在经常刮大风的某个海岛上,生活着的昆虫有正常翅的,也有无翅或残翅(翅膀退化,不能飞行的类型)。请用所学知识解释:

(1)昆虫的翅膀有正常翅、无翅和残翅,翅膀的差异都自源于生物的_____________。

(2)大风对昆虫翅型的形成起着_____________作用,它决定了生物进化的_____________。

(3)如图所示,经过多年的进化以后,各种类型的比例已经相对稳定。由此可见在这个岛上正常翅的昆虫是_____________变异的个体,在生存斗争中容易被淘汰。

13.有人做了如下实验,将深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别进行标记,然后放养于工业污染区和没有污染的非工业区。经过一段时间后,将释放的桦尺蛾尽量收回,统计数目,结果如表:

地区

浅色桦尺蛾

深色桦尺蛾

释放数

回收数

释放数

回收数

工业污染区

200

45

200

138

非工业污染区

200

146

200

12

请回答:

(1)桦尺蛾的体色在遗传学上叫________。

(2)桦尺蛾的个体发育要经过卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,我们把这种发育过程叫__________。

(3)在工业污染区,________色桦尺蛾的回收率较高。如果采取有力措施,控制污染区的工厂排烟量,请你预测该地区的桦尺蛾将产生怎样的变化?____________________________________。

(4)桦尺蛾的幼虫对桦树的危害很大,最好的防治方法是________。

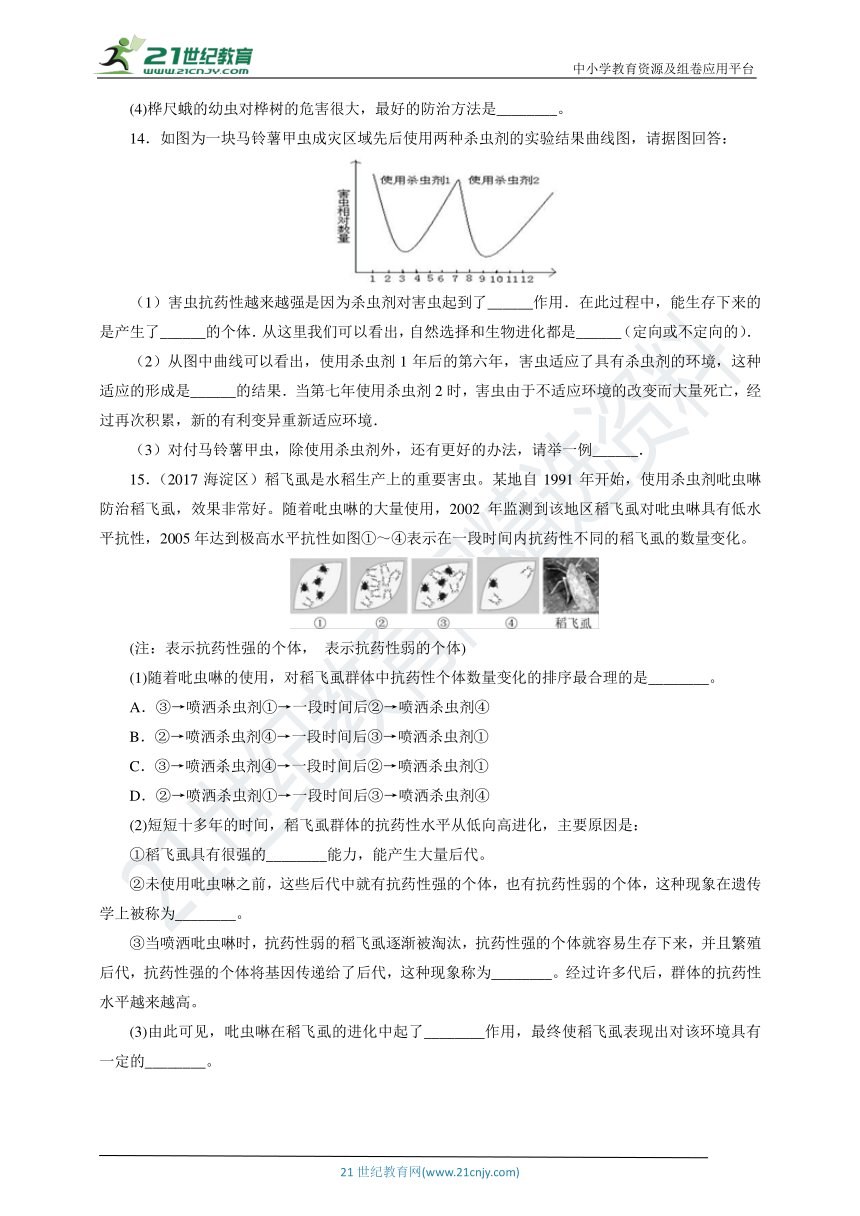

14.如图为一块马铃薯甲虫成灾区域先后使用两种杀虫剂的实验结果曲线图,请据图回答:

/

(1)害虫抗药性越来越强是因为杀虫剂对害虫起到了______作用.在此过程中,能生存下来的是产生了______的个体.从这里我们可以看出,自然选择和生物进化都是______(定向或不定向的).

(2)从图中曲线可以看出,使用杀虫剂1年后的第六年,害虫适应了具有杀虫剂的环境,这种适应的形成是______的结果.当第七年使用杀虫剂2时,害虫由于不适应环境的改变而大量死亡,经过再次积累,新的有利变异重新适应环境.

(3)对付马铃薯甲虫,除使用杀虫剂外,还有更好的办法,请举一例______.

15.(2017海淀区)稻飞虱是水稻生产上的重要害虫。某地自1991年开始,使用杀虫剂吡虫啉防治稻飞虱,效果非常好。随着吡虫啉的大量使用,2002年监测到该地区稻飞虱对吡虫啉具有低水平抗性,2005年达到极高水平抗性如图①~④表示在一段时间内抗药性不同的稻飞虱的数量变化。

/

(注:表示抗药性强的个体, 表示抗药性弱的个体)

(1)随着吡虫啉的使用,对稻飞虱群体中抗药性个体数量变化的排序最合理的是________。

A.③→喷洒杀虫剂①→一段时间后②→喷洒杀虫剂④

B.②→喷洒杀虫剂④→一段时间后③→喷洒杀虫剂①

C.③→喷洒杀虫剂④→一段时间后②→喷洒杀虫剂①

D.②→喷洒杀虫剂①→一段时间后③→喷洒杀虫剂④

(2)短短十多年的时间,稻飞虱群体的抗药性水平从低向高进化,主要原因是:

①稻飞虱具有很强的________能力,能产生大量后代。

②未使用吡虫啉之前,这些后代中就有抗药性强的个体,也有抗药性弱的个体,这种现象在遗传学上被称为________。

③当喷洒吡虫啉时,抗药性弱的稻飞虱逐渐被淘汰,抗药性强的个体就容易生存下来,并且繁殖后代,抗药性强的个体将基因传递给了后代,这种现象称为________。经过许多代后,群体的抗药性水平越来越高。

(3)由此可见,吡虫啉在稻飞虱的进化中起了________作用,最终使稻飞虱表现出对该环境具有一定的________。

《生物进化的原因》 习题答案

1.【答案】B

【解析】生物界普遍存在变异,古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、前肢长和 前肢短的变异,这些变异是可以遗传的,前肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就 容易生存下去,并且繁殖后代;前肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境 改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活 下来的可能性很小,留下后代的就会更小,经过许多代以后,前肢和颈短的长颈 鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿。 因此长颈鹿的长颈和高前肢的形成就是长期自然选择的结果。如图所示:故选:B。

2.【答案】B

【解析】:A、环境条件改变后是环境对桦尺蠖的体色进行了选择,不是煤烟熏黑了桦尺蠖,A 错误;

B、桦尺蠖体色的变化是自然选择的结果,B 正确;

C、生活在那里的桦尺蛾也由浅色品种多变成了深色品种,于当地鸟类数量的增 多少无关,C 错误;

D、环境条件改变后是环境对桦尺蠖的体色进行了选择,不是环境改变造成深色 品种出现,D 错误。

3.【答案】C

【解析】自然选择学说的主要内容包括四个要点:大量繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。其中,“大量繁殖少量存在”和“遗传变异”是生物界普遍存在的客观事实,而“生存斗争”和“适者生存”是达尔文根据前面的事实所作出的两个科学推论。首先,生物普遍具有的遗传性和变异性是自然选择的基础,遗传保证了物种相对的稳定性和连续性,且变异是在遗传的基础上进行的。自然选择是通过生存斗争来实现的。在生存斗争中,具有对生存有利的变异的个体适应环境而得到保存和发展,具有对生存不利的变异个体由于不适应环境而大量死亡,这就是适者生存,不适者被淘汰,生物的适应性就是这样形成的。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。因此遗传变异是自然选择的基础,过度繁殖是自然选择的内因,环境变化是自然选择的外因,生存斗争是自然选择的方式和过程,适者生存是自然选择的结果,C符合题意。

4.【答案】D

【解析】A、啄木鸟有长舌是因取食树缝内的昆虫,这是它对环境的一种适应(性).A错误.

B、盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉,这是它对环境的一种适应.B错误.

C、蛇属于爬行动物,身体细长,四肢退化,无足,但仍然可以爬行.C错误.

D、达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去;反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.因此猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪是自然选择的结果.D正确.

5.【答案】C

【解析】A、在抗生素刚被使用的时候,能够杀死大多数类型的细菌.活下来的抗药性强的细菌,并将这些变异遗传给下一代,并不是细菌繁殖的后代很多,抗生素用量不够,A错误;

B、抗生素诱导细菌发生了耐药性变异,而变异是不定向的,B错误;

C、细菌繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在抗生素刚被使用的时候,能够杀死大多数类型的细菌.但少数细菌由于变异而具有抵抗抗生素的特性(耐药的变异),不能被抗生素杀死而生存下来(适者生存),下一代就有更多的具有抗药性的个体,经过抗生素的长期选择,就形成了抗药性强细菌.因此,耐药菌的出现,是自然选择的结果,C正确;

D、耐药细菌繁殖能力和不耐药细菌繁殖能力都很强,只是抗药性弱的细菌被抗生素杀死了,D错误.

6.【答案】D

【解析】达尔文认为,古代的公鹿的鹿角存在着发达和不发达的变异,公鹿之间为争夺配偶要进行生存斗争,由于生存斗争,有发达鹿角的公鹿能够得到配偶并把这种变异遗传下去,这是适者生存;没有发达鹿角的公鹿因争夺不到配偶,其变异就不会遗传下去,这是不适者被淘汰.这样经过一代代的选择进化,就成了今天的有发达鹿角的公鹿;故现代雄鹿鹿角发达的原因是自然选择的结果.

7.【答案】D

【解析】A项啄木鸟有长舌是因取食树缝内的昆虫,这是它对环境的一种适应(性).B项盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉,这是它对黑暗环境的一种适应.C项蛇的四肢退化也是长期自然选择的结果,但它仍能爬行。D项达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去;反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.因此猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪是自然选择的结果.

8.【答案】遗传变异;环境因素;自然选择;人工选择

【解析】自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应 者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过 度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。不同物种之间, 生物在遗传变异与环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化,通 过漫长的共同进化形成了生物多样性。所以生物的遗传变异和环境因素的共同作 用,导致了生物的进化。遗传变异是生物进化的内部原因,而环境因素则是生物 进化的外部原因。达尔文以自然选择学说为核心的生物进化理论,解释了生物进 化和发展的原因。

人工选择是在不同的条件下,原始祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱 好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状通过遗传积累 加强,最后形成不同的新品种,金鱼是人工选择结果。

9.【答案】D

【解析】树干变成灰白色,灰色和白色的蛾就不容易被敌害发现,所以数量较多,褐色的蛾容易被敌害发现并被吃掉,所以数量较少。

/

11.【答案】AB

【解析】A、生物进化的内因是生物能产生可遗传的变异,外因是环境的变化,A正确;

B、达尔文认为生物进化是自然选择的结果,我们普遍支持这一学说,B正确;

C、研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石,越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多,C错误;

D、越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多.这说明生物进化的趋势是:从简单到复杂,由低等到高等,从水生到陆生,D错误.

12.【答案】(1)变异 (2)选择(自然选择) 方向 (3)不利

【解析】(1)生物存在着遗传和变异现象。变异是指亲子代之间和子代个体之间的差异,变异包括不可遗传的变异和可遗传的变异,昆虫的不同形态最初是由于可遗传的变异产生的。即昆虫的翅膀有正常翅、无翅和残翅,翅膀的差异都自源于生物的变异。

(2)经常刮大风的海岛上,地面、近地面的低空风相对较小,远地面的高空风力很大,有正常翅的昆虫飞的高容易被风刮到海里淹死而被淘汰;无翅或残翅的昆虫飞的较低不容易被刮到海里而生存下来。因此,大风对昆虫翅型的形成起着定向选择作用,环境的定向选择作用决定着生物进化的方向。

(3)在经常刮大风的海岛上,生活着的昆虫多是无翅或残翅的类型,这是自然选择的结果。由于这些海岛上经常刮大风,那些正常翅能飞但翅膀不够强大的昆虫,就常常被大风吹到海里,因而生存和繁殖后代的机会较少,是不适者被淘汰。而无翅或残翅的昆虫,由于不能飞翔,就不容易被风吹到海里,因而生存和繁殖后代的机会就多,是适者生存。由此可见在这个岛上正常翅的昆虫是不利变异的个体,在生存斗争中容易被淘汰。

13.【答案】(1)性状 (2)完全变态发育 (3)深 浅色桦尺蛾逐渐增多,深色桦尺蛾越来越少

(4)生物防治

【解析】(1)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫作性状,桦尺蛾的体色就是一种性状。(2)昆虫的发育有不完全变态发育和完全变态发育,桦尺蛾的个体发育过程经过卵、幼虫、蛹、成虫四个时期,并且幼虫与成虫在形态结构和生活习性方面存在显著的差异,这样的发育过程叫作完全变态发育。不完全变态发育:幼体与成体的形态结构和生活习性非常相似,但各方面未发育成熟,发育经历卵、若虫、成虫三个时期,如蜻蜓。因此桦尺蛾的个体发育过程属于完全变态发育。(3)在工业污染区,深色桦尺蛾的回收率较高,如果严格禁止污染物排放,工厂的排烟量大大减少,工业区的环境颜色会变浅,这样浅色桦尺蛾的体色就会与环境颜色一致,从而不易被敌害发现而容易生存下去,因此浅色桦尺蛾逐渐增多,深色桦尺蛾越来越少。(4)生物防治利用了生物物种间的相互关系,以一种或一类生物防治农作物的病虫害。它的最大优点是不污染环境,节省农药经费,是农药等非生物防治病虫害方法所不能比的。因此用生物防治的方法控制桦尺蛾这种林业害虫,既经济又环保。

14.【答案】(1)选择 抗药性变异 定向 (2)自然选择 (3)生物防治(以鸟治虫、以虫治虫、以菌治虫等)

【解析】(1)达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.遗传变异是生物进化的基础,首先害虫的抗药性存在着变异.有的抗药性强,有的抗药性弱.使用农药时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存.活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的蚊子杀死,抗药性强的蚊子活下来.这样经过若干代的反复选择.最终活下来的蚊子大多是抗药性强的.在使用同等剂量的杀虫剂时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂的灭蚊的效果越来越差.因此害虫抗药性越来越强是因为杀虫剂对害虫起来了选择作用.在此过程中,能生存下来的个体一般具有一些微小的变异,即抗药性.从这里我们可以看出,自然选择和生物进化都是定向的.

(2)从图中曲线可以看出,使用杀虫剂1年后的第六年,害虫适应了具有杀虫剂的环境,这种适应的形成是自然选择的结果.当第七年使用杀虫剂2时,害虫由于不适应改变了的环境而大量死亡,经过再次积累,新的有利变异重新适应环境.

(3)对付马铃薯甲虫,除使用杀虫剂外,还可以采用生物防治方法,就是利用生物来防治病虫害.大致可以分为以虫治虫、以鸟治虫和以菌治虫三大类.它是降低杂草和害虫等有害生物种群密度的一种方法.它利用了生物物种间的相互关系,以一种或一类生物抑制另一种或另一类生物.它的最大优点是不污染环境,成本低,是农药等非生物防治病虫害方法所不能比的,有利于维持生态平衡.

15.【答案】(1)B (2)繁殖 变异 遗传 (3)选择 适应性

【解析】(1)害虫抗药性形成的过程:使用农药时把一部分抗药性弱的害虫杀死,害虫群体密度减少;一段时间药效过后,害虫大量繁殖,害虫群体密度增加;再使用农药又把一部分抗药性弱的害虫杀死,剩余的大都是抗药性强的害虫。(2)①达尔文认为,生物普遍具有很强的繁殖力,即过度繁殖;②生物的亲代与子代之间以及子代的个体之间在性状上的差异叫变异;未使用吡虫啉之前,这些后代中就有抗药性强的个体,也有抗药性弱的个体,这种现象在遗传学上被称为变异;③生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫作性状。抗药性强的个体将基因传递给了后代,这种现象称为遗传。(3)达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡;生物界普遍存在变异,每一代都存在变异,没有两个生物个体是完全相同的,变异是随机产生的;这些变异都是由遗传物质决定的,是可遗传的变异;害虫的有些变异具有抗药性,在生存斗争中获胜而被保留下来,从而产生了抗药性的害虫;在这个过程中农药起了选择的作用,最终害虫适应药物环境。

/

一、基础练习

1.根据达尔文的自然选择学说,长颈鹿的长颈和高前肢的形成是( )

A.由于经常使用而逐渐积累的结果

B.自然选择的结果

C.为了吃到高处的食物

D.由长颈鹿的意志所决定的

2.英国曼彻斯村经过100多年,变成了工业城市,生活在那里的桦尺蛾也由浅色品种多变成了深色品种,原因是( )

A.烟雾将桦尺蛾熏黑 B.自然选择的结果

C.当地鸟类数量的增多 D.环境改变造成深色品种出现

3.达尔文生物进化学说的核心内容是( )

A.生存竞争 B.人工选择 C.自然选择 D.遗传变异

4.(2014苏州)依据达尔文的进化学说,下列叙述正确是( )

A.啄木鸟的长舌是因取食树缝内的昆虫,反复不断伸长的结果

B.在暗洞中生活的盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉

C.蛇的四肢由于长期不用而退化,因而获得匍匐的习性

D.猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪是自然选择的结果

5.(2014绵阳)近年来,抗生素的滥用致使很多致病细菌具有一定的耐药性。 根据达尔文的进化论分析,耐药细菌越来越多的主要原因是( )

A.细菌繁殖的后代很多,抗生素用量不够

B.抗生素诱导细菌定向发生了耐药性变异

C.抗生素选择了发生耐药变异的个体生存下来

D.耐药细菌繁殖能力比不耐药细菌繁殖能力强

6.雄鹿往往用鹿角作为争夺配偶的武器,按照达尔文进化学说的观点,现代雄鹿鹿角发达的原因是( )

A.代代经常使用的结果 B.保卫自己的需要

C.繁衍后代的需要 D.自然选择的结果

7.(2014苏州)依据达尔文的进化学说,下列叙述正确是( )

A.啄木鸟的长舌是因取食树缝内的昆虫,反复不断伸长的结果

B.在暗洞中生活的盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉

C.蛇的四肢由于长期不用而退化,因而获得匍匐的习性

D.猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪是自然选择的结果

8.生物的_____________和_____________的共同作用,导致了生物的进化。达尔文的生物进化理论的核心是_____________学说。金鱼是_____________结 果。

二、提升练习

9.(2017广东)真菌使某森林中树干的颜色由褐色变成灰白色。多年以后,此森林中不同颜色的蛾类最可能的数量变化结果是( )

//

10.(2014菏泽)根据自然选择学说,下列叙述错误的是( )

A.田鼠打洞和夜间活动的行为是自然选择的结果

B.狼和鹿能迅速奔跑是两者长期相互选择的结果

C.狗的牙齿坚硬,是长期磨炼的 结果

D.恐龙的灭绝是因为不能适应生存环境骤变的结果

11.下列与生物进化有关的叙述正确的是( )

A.生物进化的内因是生物产生了可遗传的变异

B.生物进化是自然选择的结果

C.生物进化的趋势之一是从陆生到水生

D.高等生物的化石出现在古老的地层里

12.在经常刮大风的某个海岛上,生活着的昆虫有正常翅的,也有无翅或残翅(翅膀退化,不能飞行的类型)。请用所学知识解释:

(1)昆虫的翅膀有正常翅、无翅和残翅,翅膀的差异都自源于生物的_____________。

(2)大风对昆虫翅型的形成起着_____________作用,它决定了生物进化的_____________。

(3)如图所示,经过多年的进化以后,各种类型的比例已经相对稳定。由此可见在这个岛上正常翅的昆虫是_____________变异的个体,在生存斗争中容易被淘汰。

13.有人做了如下实验,将深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别进行标记,然后放养于工业污染区和没有污染的非工业区。经过一段时间后,将释放的桦尺蛾尽量收回,统计数目,结果如表:

地区

浅色桦尺蛾

深色桦尺蛾

释放数

回收数

释放数

回收数

工业污染区

200

45

200

138

非工业污染区

200

146

200

12

请回答:

(1)桦尺蛾的体色在遗传学上叫________。

(2)桦尺蛾的个体发育要经过卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段,我们把这种发育过程叫__________。

(3)在工业污染区,________色桦尺蛾的回收率较高。如果采取有力措施,控制污染区的工厂排烟量,请你预测该地区的桦尺蛾将产生怎样的变化?____________________________________。

(4)桦尺蛾的幼虫对桦树的危害很大,最好的防治方法是________。

14.如图为一块马铃薯甲虫成灾区域先后使用两种杀虫剂的实验结果曲线图,请据图回答:

/

(1)害虫抗药性越来越强是因为杀虫剂对害虫起到了______作用.在此过程中,能生存下来的是产生了______的个体.从这里我们可以看出,自然选择和生物进化都是______(定向或不定向的).

(2)从图中曲线可以看出,使用杀虫剂1年后的第六年,害虫适应了具有杀虫剂的环境,这种适应的形成是______的结果.当第七年使用杀虫剂2时,害虫由于不适应环境的改变而大量死亡,经过再次积累,新的有利变异重新适应环境.

(3)对付马铃薯甲虫,除使用杀虫剂外,还有更好的办法,请举一例______.

15.(2017海淀区)稻飞虱是水稻生产上的重要害虫。某地自1991年开始,使用杀虫剂吡虫啉防治稻飞虱,效果非常好。随着吡虫啉的大量使用,2002年监测到该地区稻飞虱对吡虫啉具有低水平抗性,2005年达到极高水平抗性如图①~④表示在一段时间内抗药性不同的稻飞虱的数量变化。

/

(注:表示抗药性强的个体, 表示抗药性弱的个体)

(1)随着吡虫啉的使用,对稻飞虱群体中抗药性个体数量变化的排序最合理的是________。

A.③→喷洒杀虫剂①→一段时间后②→喷洒杀虫剂④

B.②→喷洒杀虫剂④→一段时间后③→喷洒杀虫剂①

C.③→喷洒杀虫剂④→一段时间后②→喷洒杀虫剂①

D.②→喷洒杀虫剂①→一段时间后③→喷洒杀虫剂④

(2)短短十多年的时间,稻飞虱群体的抗药性水平从低向高进化,主要原因是:

①稻飞虱具有很强的________能力,能产生大量后代。

②未使用吡虫啉之前,这些后代中就有抗药性强的个体,也有抗药性弱的个体,这种现象在遗传学上被称为________。

③当喷洒吡虫啉时,抗药性弱的稻飞虱逐渐被淘汰,抗药性强的个体就容易生存下来,并且繁殖后代,抗药性强的个体将基因传递给了后代,这种现象称为________。经过许多代后,群体的抗药性水平越来越高。

(3)由此可见,吡虫啉在稻飞虱的进化中起了________作用,最终使稻飞虱表现出对该环境具有一定的________。

《生物进化的原因》 习题答案

1.【答案】B

【解析】生物界普遍存在变异,古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、前肢长和 前肢短的变异,这些变异是可以遗传的,前肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就 容易生存下去,并且繁殖后代;前肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境 改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活 下来的可能性很小,留下后代的就会更小,经过许多代以后,前肢和颈短的长颈 鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿。 因此长颈鹿的长颈和高前肢的形成就是长期自然选择的结果。如图所示:故选:B。

2.【答案】B

【解析】:A、环境条件改变后是环境对桦尺蠖的体色进行了选择,不是煤烟熏黑了桦尺蠖,A 错误;

B、桦尺蠖体色的变化是自然选择的结果,B 正确;

C、生活在那里的桦尺蛾也由浅色品种多变成了深色品种,于当地鸟类数量的增 多少无关,C 错误;

D、环境条件改变后是环境对桦尺蠖的体色进行了选择,不是环境改变造成深色 品种出现,D 错误。

3.【答案】C

【解析】自然选择学说的主要内容包括四个要点:大量繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。其中,“大量繁殖少量存在”和“遗传变异”是生物界普遍存在的客观事实,而“生存斗争”和“适者生存”是达尔文根据前面的事实所作出的两个科学推论。首先,生物普遍具有的遗传性和变异性是自然选择的基础,遗传保证了物种相对的稳定性和连续性,且变异是在遗传的基础上进行的。自然选择是通过生存斗争来实现的。在生存斗争中,具有对生存有利的变异的个体适应环境而得到保存和发展,具有对生存不利的变异个体由于不适应环境而大量死亡,这就是适者生存,不适者被淘汰,生物的适应性就是这样形成的。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。因此遗传变异是自然选择的基础,过度繁殖是自然选择的内因,环境变化是自然选择的外因,生存斗争是自然选择的方式和过程,适者生存是自然选择的结果,C符合题意。

4.【答案】D

【解析】A、啄木鸟有长舌是因取食树缝内的昆虫,这是它对环境的一种适应(性).A错误.

B、盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉,这是它对环境的一种适应.B错误.

C、蛇属于爬行动物,身体细长,四肢退化,无足,但仍然可以爬行.C错误.

D、达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去;反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.因此猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪是自然选择的结果.D正确.

5.【答案】C

【解析】A、在抗生素刚被使用的时候,能够杀死大多数类型的细菌.活下来的抗药性强的细菌,并将这些变异遗传给下一代,并不是细菌繁殖的后代很多,抗生素用量不够,A错误;

B、抗生素诱导细菌发生了耐药性变异,而变异是不定向的,B错误;

C、细菌繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在抗生素刚被使用的时候,能够杀死大多数类型的细菌.但少数细菌由于变异而具有抵抗抗生素的特性(耐药的变异),不能被抗生素杀死而生存下来(适者生存),下一代就有更多的具有抗药性的个体,经过抗生素的长期选择,就形成了抗药性强细菌.因此,耐药菌的出现,是自然选择的结果,C正确;

D、耐药细菌繁殖能力和不耐药细菌繁殖能力都很强,只是抗药性弱的细菌被抗生素杀死了,D错误.

6.【答案】D

【解析】达尔文认为,古代的公鹿的鹿角存在着发达和不发达的变异,公鹿之间为争夺配偶要进行生存斗争,由于生存斗争,有发达鹿角的公鹿能够得到配偶并把这种变异遗传下去,这是适者生存;没有发达鹿角的公鹿因争夺不到配偶,其变异就不会遗传下去,这是不适者被淘汰.这样经过一代代的选择进化,就成了今天的有发达鹿角的公鹿;故现代雄鹿鹿角发达的原因是自然选择的结果.

7.【答案】D

【解析】A项啄木鸟有长舌是因取食树缝内的昆虫,这是它对环境的一种适应(性).B项盲鼠因长期不用眼睛而逐渐失去视觉,这是它对黑暗环境的一种适应.C项蛇的四肢退化也是长期自然选择的结果,但它仍能爬行。D项达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去;反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡.因此猛禽具有锐利的喙和尖锐的爪是自然选择的结果.

8.【答案】遗传变异;环境因素;自然选择;人工选择

【解析】自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应 者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过 度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。不同物种之间, 生物在遗传变异与环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化,通 过漫长的共同进化形成了生物多样性。所以生物的遗传变异和环境因素的共同作 用,导致了生物的进化。遗传变异是生物进化的内部原因,而环境因素则是生物 进化的外部原因。达尔文以自然选择学说为核心的生物进化理论,解释了生物进 化和发展的原因。

人工选择是在不同的条件下,原始祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱 好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状通过遗传积累 加强,最后形成不同的新品种,金鱼是人工选择结果。

9.【答案】D

【解析】树干变成灰白色,灰色和白色的蛾就不容易被敌害发现,所以数量较多,褐色的蛾容易被敌害发现并被吃掉,所以数量较少。

/

11.【答案】AB

【解析】A、生物进化的内因是生物能产生可遗传的变异,外因是环境的变化,A正确;

B、达尔文认为生物进化是自然选择的结果,我们普遍支持这一学说,B正确;

C、研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石,越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多,C错误;

D、越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多.这说明生物进化的趋势是:从简单到复杂,由低等到高等,从水生到陆生,D错误.

12.【答案】(1)变异 (2)选择(自然选择) 方向 (3)不利

【解析】(1)生物存在着遗传和变异现象。变异是指亲子代之间和子代个体之间的差异,变异包括不可遗传的变异和可遗传的变异,昆虫的不同形态最初是由于可遗传的变异产生的。即昆虫的翅膀有正常翅、无翅和残翅,翅膀的差异都自源于生物的变异。

(2)经常刮大风的海岛上,地面、近地面的低空风相对较小,远地面的高空风力很大,有正常翅的昆虫飞的高容易被风刮到海里淹死而被淘汰;无翅或残翅的昆虫飞的较低不容易被刮到海里而生存下来。因此,大风对昆虫翅型的形成起着定向选择作用,环境的定向选择作用决定着生物进化的方向。

(3)在经常刮大风的海岛上,生活着的昆虫多是无翅或残翅的类型,这是自然选择的结果。由于这些海岛上经常刮大风,那些正常翅能飞但翅膀不够强大的昆虫,就常常被大风吹到海里,因而生存和繁殖后代的机会较少,是不适者被淘汰。而无翅或残翅的昆虫,由于不能飞翔,就不容易被风吹到海里,因而生存和繁殖后代的机会就多,是适者生存。由此可见在这个岛上正常翅的昆虫是不利变异的个体,在生存斗争中容易被淘汰。

13.【答案】(1)性状 (2)完全变态发育 (3)深 浅色桦尺蛾逐渐增多,深色桦尺蛾越来越少

(4)生物防治

【解析】(1)生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫作性状,桦尺蛾的体色就是一种性状。(2)昆虫的发育有不完全变态发育和完全变态发育,桦尺蛾的个体发育过程经过卵、幼虫、蛹、成虫四个时期,并且幼虫与成虫在形态结构和生活习性方面存在显著的差异,这样的发育过程叫作完全变态发育。不完全变态发育:幼体与成体的形态结构和生活习性非常相似,但各方面未发育成熟,发育经历卵、若虫、成虫三个时期,如蜻蜓。因此桦尺蛾的个体发育过程属于完全变态发育。(3)在工业污染区,深色桦尺蛾的回收率较高,如果严格禁止污染物排放,工厂的排烟量大大减少,工业区的环境颜色会变浅,这样浅色桦尺蛾的体色就会与环境颜色一致,从而不易被敌害发现而容易生存下去,因此浅色桦尺蛾逐渐增多,深色桦尺蛾越来越少。(4)生物防治利用了生物物种间的相互关系,以一种或一类生物防治农作物的病虫害。它的最大优点是不污染环境,节省农药经费,是农药等非生物防治病虫害方法所不能比的。因此用生物防治的方法控制桦尺蛾这种林业害虫,既经济又环保。

14.【答案】(1)选择 抗药性变异 定向 (2)自然选择 (3)生物防治(以鸟治虫、以虫治虫、以菌治虫等)

【解析】(1)达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择.遗传变异是生物进化的基础,首先害虫的抗药性存在着变异.有的抗药性强,有的抗药性弱.使用农药时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存.活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的蚊子杀死,抗药性强的蚊子活下来.这样经过若干代的反复选择.最终活下来的蚊子大多是抗药性强的.在使用同等剂量的杀虫剂时,就不能起到很好的杀虫作用,导致杀虫剂的灭蚊的效果越来越差.因此害虫抗药性越来越强是因为杀虫剂对害虫起来了选择作用.在此过程中,能生存下来的个体一般具有一些微小的变异,即抗药性.从这里我们可以看出,自然选择和生物进化都是定向的.

(2)从图中曲线可以看出,使用杀虫剂1年后的第六年,害虫适应了具有杀虫剂的环境,这种适应的形成是自然选择的结果.当第七年使用杀虫剂2时,害虫由于不适应改变了的环境而大量死亡,经过再次积累,新的有利变异重新适应环境.

(3)对付马铃薯甲虫,除使用杀虫剂外,还可以采用生物防治方法,就是利用生物来防治病虫害.大致可以分为以虫治虫、以鸟治虫和以菌治虫三大类.它是降低杂草和害虫等有害生物种群密度的一种方法.它利用了生物物种间的相互关系,以一种或一类生物抑制另一种或另一类生物.它的最大优点是不污染环境,成本低,是农药等非生物防治病虫害方法所不能比的,有利于维持生态平衡.

15.【答案】(1)B (2)繁殖 变异 遗传 (3)选择 适应性

【解析】(1)害虫抗药性形成的过程:使用农药时把一部分抗药性弱的害虫杀死,害虫群体密度减少;一段时间药效过后,害虫大量繁殖,害虫群体密度增加;再使用农药又把一部分抗药性弱的害虫杀死,剩余的大都是抗药性强的害虫。(2)①达尔文认为,生物普遍具有很强的繁殖力,即过度繁殖;②生物的亲代与子代之间以及子代的个体之间在性状上的差异叫变异;未使用吡虫啉之前,这些后代中就有抗药性强的个体,也有抗药性弱的个体,这种现象在遗传学上被称为变异;③生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫作性状。抗药性强的个体将基因传递给了后代,这种现象称为遗传。(3)达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡;生物界普遍存在变异,每一代都存在变异,没有两个生物个体是完全相同的,变异是随机产生的;这些变异都是由遗传物质决定的,是可遗传的变异;害虫的有些变异具有抗药性,在生存斗争中获胜而被保留下来,从而产生了抗药性的害虫;在这个过程中农药起了选择的作用,最终害虫适应药物环境。

/