外来画种生根发展课件(33张幻灯片)

图片预览

文档简介

外

来

画

种

生

根

发

芽

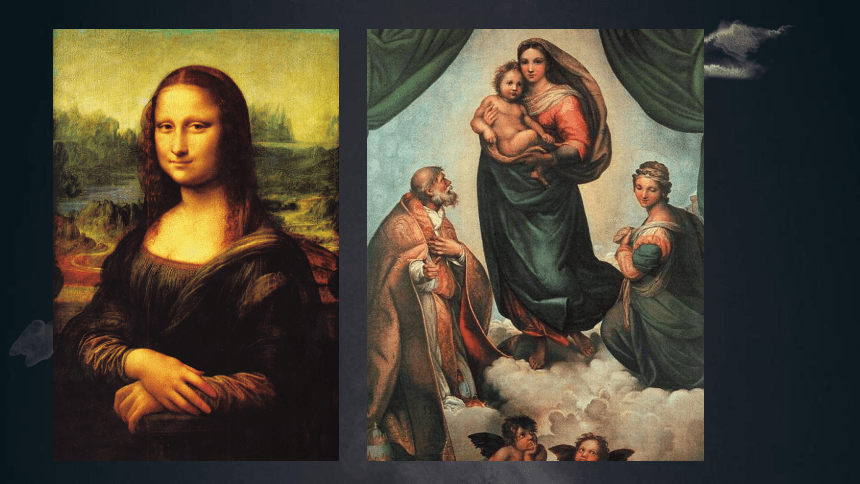

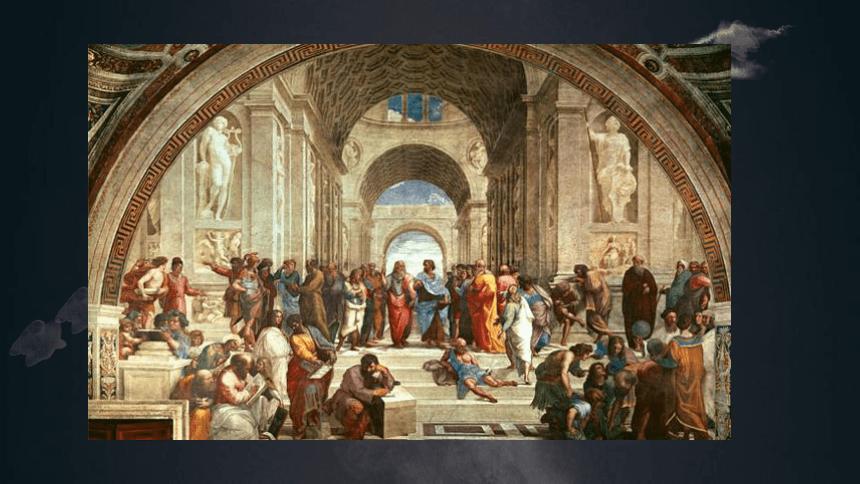

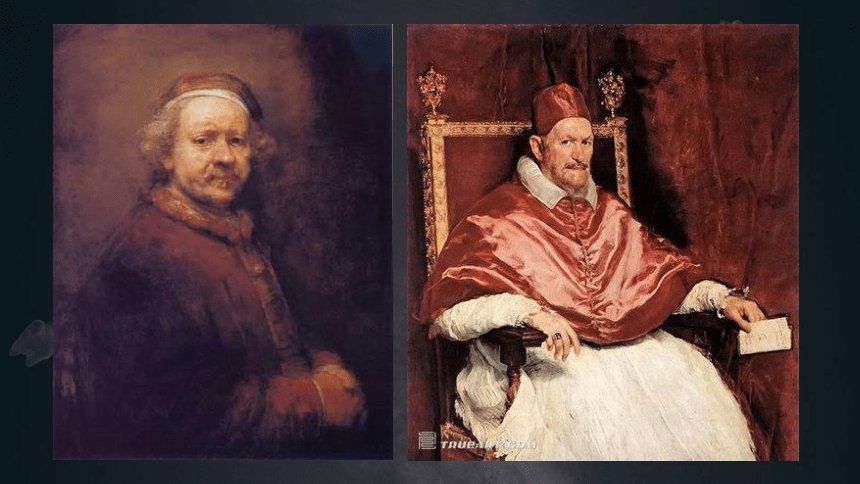

西方油画的引入

壹

在西方文化中碰撞、沟通、相互吸收中发展生根

贰

革命历史画

叁

多元发展

肆

进

程

发

展

壹

西方油画的引入

郎 世 宁

在西方文化中碰撞、沟通、相互吸收中发展生根

贰

油画在中国得以生根成长,主要是在20世纪中后期。负笈海外学习美术归来的留学生起了关键性的作用。

代表人物:林风眠、徐悲鸿、刘海粟

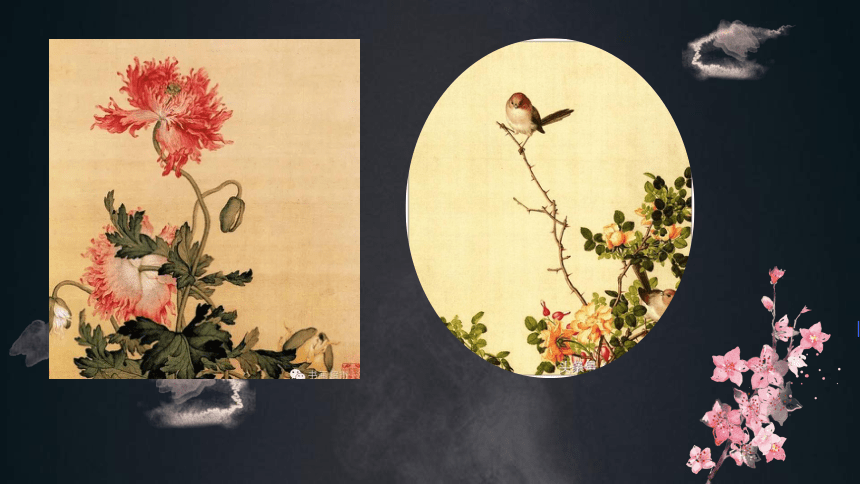

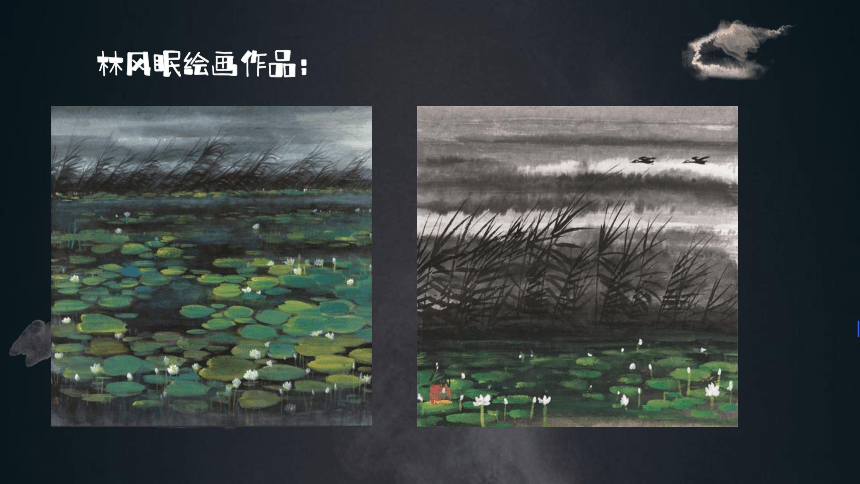

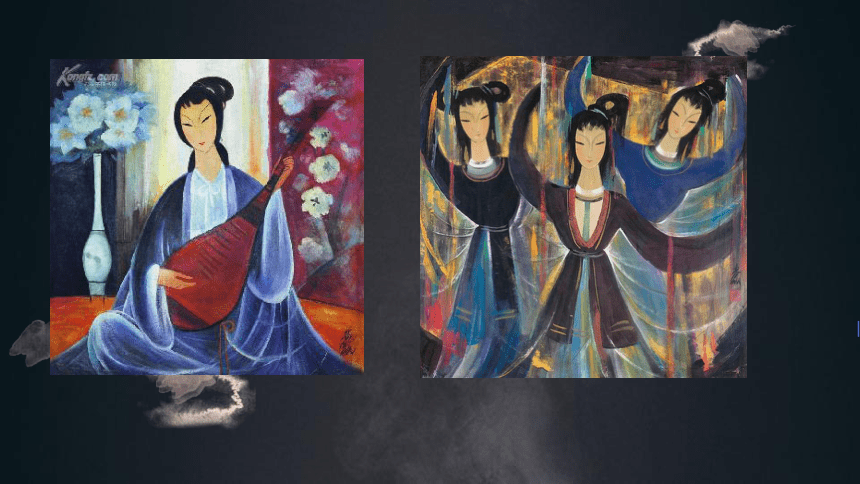

林风眠绘画作品:

徐悲鸿绘画作品:

徐悲鸿《徯我后》1930---1933年 230厘米X318厘米 徐悲鸿纪念馆藏

作品取材于《尚书.仲虺(hui)之诰》:“徯予后,后来其苏”。大意是说夏代末年,在暴君桀统治下的人民渴望解放,发出了“等待明君来了,我们就有救”的痛苦声音。“徯”是等待之意,“后”是指君王。此画表现了画家对于反动统治的愤懑和悲天悯人的情怀。

徐悲鸿的油画继承了欧洲古典艺术严谨写实的画风,也吸收了近代油画对光与色的处理,他曾画过大量人体素描,画得非常深入、生动、富于神采。

中国油画的发展:主要在20世纪后半叶。在五六十年代,发展的特点是油画的普及,现实主义画风适应当时社会需要居于主导作用。限于当时的国际环境,学习的对象主要是苏联油画。

新中国成立后,在新的历史条件下,油画创作的内容和形式都有了重要变化。

吴作人《齐白石像》

113厘米x86厘米

1954年

中国美术馆藏

此画作为当代油画肖像画中的代表作品,作者曾面对齐白石作直接写生,又凭速写和记忆加工完成。那时的齐白石已逾九十高龄,依然有旺盛的创作精力。

罗中立《父亲》 1979年

155厘米X222厘米

中国美术馆藏

作品借鉴照相写实主义手法,以画领袖像的超大幅画面画出的饱经风霜的老农民形象。有精细入微的细节描写。

靳尚谊《塔吉克新娘》 1983年 50厘米X60厘米

作者借鉴欧洲油画的创作经验,注意在造型中对于体积、空间、色调诸因素的运用,致力于追求在光线的明暗变化下所形成的丰富层次和浑厚的体积感。

革命历史画

叁

新中国成立之后,博物馆事业的发展,需要创作一批反映中国革命历史题材的作品,出现了罗工柳的《地道战》、董希文的《开国大典》等作品。

董希文《开国大典》

1952年 230厘米X400厘米

中国国家博物馆藏

这一作品表现1949年10月开国盛典,将天安门上的国家领导人和广场上的游行队伍组织到一个画面中。画面视平线较低,以突出主要人物,天安门上红色的立柱、大红灯笼、鲜花和蓝天白云,极力渲染了节日的吉庆气氛。

董希文说,他在自己的作品中所追求的是按照中国传统的审美习惯,要做到“远看惊心动魄,近看奥妙无穷”。

王式廓《血衣》(素描)中国国家博物馆藏

作品表现的是土改运动中,受剥削压迫最深的贫雇农民刚刚发动起来,以地主展开斗争的关键时期:在斗争大会上,一位母亲手持被残害致死的孩子的血衣,向地主控诉,震动了会场,斗争大会进入高潮。作为历史铁证的血衣正是打开这一瞬间的钥匙。它成为诠释主题的“引子”,使画面的全部人物活动,情节安排具有了内在情感发展的依据。

闻立鹏《红烛颂》1978

70厘米X100厘米

国家博物馆藏

闻立鹏的《红烛颂》是为纪念父亲闻一多而创作的,作品意义源自闻一多诗集《红烛》序诗。

闻一多是昆明西南联合大学教授,因参加发对独裁,争取民主的斗争,被国民党特务所暗杀。画中的闻一多侧身回眸,须发蓬松,目光如炬,诗人、斗士的性格得到了充分的体现。

何孔德《出击之前》

1963年

180厘米X140厘米

中国美术馆藏

多元发展

肆

20世纪70年代末改革开放的大形势,使油画获得新的发展机遇。画家有了更多直接亲炙西方油画经典的机会,对油画语言的掌握有很大的提高,同时也接触到各种艺术潮流,使油画的创作出现多元发展的局面。

刘海粟《黄山温泉》

92厘米X71厘米

1954年

刘海粟纪念馆藏

作者兼擅油画和中国画创作,喜欢后印象主义的色彩,也吸收传统中国画的笔墨表现手法,画风简洁、概括、具有民族气派。

卫天霖《白芍药》

53厘米X45厘米

麻布 油彩 1972年

作者早年师从日本画家藤岛武二研习印象派画法。晚年由人物绘画转向静物画创作。他的作品重视色彩造型,强调色彩的情感因素,富于艺术个性。

吴冠中

《太湖鹅群》

46厘米X61厘米

麻布 油彩 1974年

中国美术馆藏

吴冠中主张对待中外传统要做到“风筝不断线”,在油画、中国画、水彩画中都表现出一种诗一般的审美意境。

小

结:

油画作为一种外来艺术形式,在历经了长久的发展和融合之后,逐渐在在中国生根发芽,并最终形成了自己特有的艺术语言。

来

画

种

生

根

发

芽

西方油画的引入

壹

在西方文化中碰撞、沟通、相互吸收中发展生根

贰

革命历史画

叁

多元发展

肆

进

程

发

展

壹

西方油画的引入

郎 世 宁

在西方文化中碰撞、沟通、相互吸收中发展生根

贰

油画在中国得以生根成长,主要是在20世纪中后期。负笈海外学习美术归来的留学生起了关键性的作用。

代表人物:林风眠、徐悲鸿、刘海粟

林风眠绘画作品:

徐悲鸿绘画作品:

徐悲鸿《徯我后》1930---1933年 230厘米X318厘米 徐悲鸿纪念馆藏

作品取材于《尚书.仲虺(hui)之诰》:“徯予后,后来其苏”。大意是说夏代末年,在暴君桀统治下的人民渴望解放,发出了“等待明君来了,我们就有救”的痛苦声音。“徯”是等待之意,“后”是指君王。此画表现了画家对于反动统治的愤懑和悲天悯人的情怀。

徐悲鸿的油画继承了欧洲古典艺术严谨写实的画风,也吸收了近代油画对光与色的处理,他曾画过大量人体素描,画得非常深入、生动、富于神采。

中国油画的发展:主要在20世纪后半叶。在五六十年代,发展的特点是油画的普及,现实主义画风适应当时社会需要居于主导作用。限于当时的国际环境,学习的对象主要是苏联油画。

新中国成立后,在新的历史条件下,油画创作的内容和形式都有了重要变化。

吴作人《齐白石像》

113厘米x86厘米

1954年

中国美术馆藏

此画作为当代油画肖像画中的代表作品,作者曾面对齐白石作直接写生,又凭速写和记忆加工完成。那时的齐白石已逾九十高龄,依然有旺盛的创作精力。

罗中立《父亲》 1979年

155厘米X222厘米

中国美术馆藏

作品借鉴照相写实主义手法,以画领袖像的超大幅画面画出的饱经风霜的老农民形象。有精细入微的细节描写。

靳尚谊《塔吉克新娘》 1983年 50厘米X60厘米

作者借鉴欧洲油画的创作经验,注意在造型中对于体积、空间、色调诸因素的运用,致力于追求在光线的明暗变化下所形成的丰富层次和浑厚的体积感。

革命历史画

叁

新中国成立之后,博物馆事业的发展,需要创作一批反映中国革命历史题材的作品,出现了罗工柳的《地道战》、董希文的《开国大典》等作品。

董希文《开国大典》

1952年 230厘米X400厘米

中国国家博物馆藏

这一作品表现1949年10月开国盛典,将天安门上的国家领导人和广场上的游行队伍组织到一个画面中。画面视平线较低,以突出主要人物,天安门上红色的立柱、大红灯笼、鲜花和蓝天白云,极力渲染了节日的吉庆气氛。

董希文说,他在自己的作品中所追求的是按照中国传统的审美习惯,要做到“远看惊心动魄,近看奥妙无穷”。

王式廓《血衣》(素描)中国国家博物馆藏

作品表现的是土改运动中,受剥削压迫最深的贫雇农民刚刚发动起来,以地主展开斗争的关键时期:在斗争大会上,一位母亲手持被残害致死的孩子的血衣,向地主控诉,震动了会场,斗争大会进入高潮。作为历史铁证的血衣正是打开这一瞬间的钥匙。它成为诠释主题的“引子”,使画面的全部人物活动,情节安排具有了内在情感发展的依据。

闻立鹏《红烛颂》1978

70厘米X100厘米

国家博物馆藏

闻立鹏的《红烛颂》是为纪念父亲闻一多而创作的,作品意义源自闻一多诗集《红烛》序诗。

闻一多是昆明西南联合大学教授,因参加发对独裁,争取民主的斗争,被国民党特务所暗杀。画中的闻一多侧身回眸,须发蓬松,目光如炬,诗人、斗士的性格得到了充分的体现。

何孔德《出击之前》

1963年

180厘米X140厘米

中国美术馆藏

多元发展

肆

20世纪70年代末改革开放的大形势,使油画获得新的发展机遇。画家有了更多直接亲炙西方油画经典的机会,对油画语言的掌握有很大的提高,同时也接触到各种艺术潮流,使油画的创作出现多元发展的局面。

刘海粟《黄山温泉》

92厘米X71厘米

1954年

刘海粟纪念馆藏

作者兼擅油画和中国画创作,喜欢后印象主义的色彩,也吸收传统中国画的笔墨表现手法,画风简洁、概括、具有民族气派。

卫天霖《白芍药》

53厘米X45厘米

麻布 油彩 1972年

作者早年师从日本画家藤岛武二研习印象派画法。晚年由人物绘画转向静物画创作。他的作品重视色彩造型,强调色彩的情感因素,富于艺术个性。

吴冠中

《太湖鹅群》

46厘米X61厘米

麻布 油彩 1974年

中国美术馆藏

吴冠中主张对待中外传统要做到“风筝不断线”,在油画、中国画、水彩画中都表现出一种诗一般的审美意境。

小

结:

油画作为一种外来艺术形式,在历经了长久的发展和融合之后,逐渐在在中国生根发芽,并最终形成了自己特有的艺术语言。

同课章节目录

- 中国美术鉴赏

- 第一课 学些美术鉴赏知识

- 第二课 传统艺术的根脉——玉器、陶瓷和青铜器艺术

- 第三课 华夏意匠——建筑艺术

- 第四课 天上人间——壁画

- 第五课 三度空间的艺术——古代雕塑

- 第六课 独树一帜——古代中国画

- 第七课 时代风采——现代中国画、油画

- 第八课 与时俱进——木刻、漫画、现代雕塑

- 第九课 美在民间——中国民间美术

- 外国美术鉴赏

- 第一课 大河之源——史前美术和古埃及美术

- 第二课 西方古典艺术的发源地——古希腊、古罗马美术

- 第三课 心灵的慰藉和寄托——宗教建筑

- 第四课 “巨人”辈出——文艺复兴美术

- 第五课 传统与革新——从巴洛克风格到浪漫主义

- 第六课 追求生活的真实——欧洲现实主义美术

- 第七课 从传统走向现代——印象派与后印象派

- 第八课 新的探索——现代绘画、雕塑和工业设计

- 第九课 艺术和科技的新结合——现代建筑