语文七年级下第6课老山界教案

图片预览

文档简介

人教版语文七下第6课《老山界》教学设计

教学目标:

知识与技能

1.了解作者陆定一和本文的写作背景;识记并理解文中的生字生词。

2.理解课文的思想内容,了解课文按时间変化和地点转移安排材料的特点

过程与方法

学习本文,应边读边思考,理清记叙的要素,感受红军的革命传统,体会重要语句的含义,并背通精彩的语段。

情感、态度与价值观

学习红军不怕困难、以苦为乐的革命乐观主义精神。

重点难点:

重点

学习按时间变化和地点转移记叙事件、安排层次的方法。

难点

理解生动描写对表达中心的意义。

教学方法:

1.课前朗读;

2.互动讨论;

3.设疑探究。

课前准备:

1.生字词课件;

2.课文结构课件;

3.段落精读课件

教学课时:

2课时

教学基本过程:

第1课时

一、新课导入

在我国湖南省与广东、广西两省的交界处,绵延逶迤着一个被称为南岭的山脉,它是我国华南与中南的分界,也是长江流域与珠江流域的分水岭。南岭是以五岭为代表的,五岭是红军长征经过的地方,毛泽东在《七律长征》中曾诗曰“五岭逶迤腾细浪”,而越城岭就是五岭之一。红军长征途中所翻越的第一座大山老山界是越城岭中的一段,老山界也是红军长征途中翻的“第一座难走的山”。今天,让我们一同走进老山界。

二、作者简介

陆定一(1906-1996),江苏无锡人、无产阶级革命家。1925年加人中国共产党。1934年10月参加长征。遵义会议后,任中国工农红军总政治部宣传部部长,主编《红星》报;抗日战争爆发后,历任八路军总政治部宣传部部长、八路军前方总部野战政治部副主任,领导《新华日报》华北版的工作。1942年8月,担任《解放日报》总编辑。1945年,任中共中央宣传部部长,中华人民共和国成立后,历任中共中央宣传部部长。中央人民政府文教委员会副主任、国务院副总理、中共中央书记处书记等。“文革”中,遭受林彪、“四人帮”反党集团的严重迫害。1980年3月,任中共中央宣传部顾问。1996年5月9日在北京逝世。

三、文本链接

本文选自《中国工农红军第一方面军长征记》。1934年10月,中央革命根据地(江西)的中国工农红军开始长征,连续突破敌人四道封线,渡过湘江,于12月间越过老山界,又以超乎寻常的勇毅,突破乌江、金沙江、大渡河三道天险,爬雪山,过草地,先后击溃敌军410个团和无数地主武装的围追堵截,于1935年10月,胜利到达陕北,跟陕北红军会合,完成了史无前例的二万五千里长征。

四、整体感知

1.学生速读课文,整体感知文章,用一句活概括故事容。

红军长征途中翻越老山界

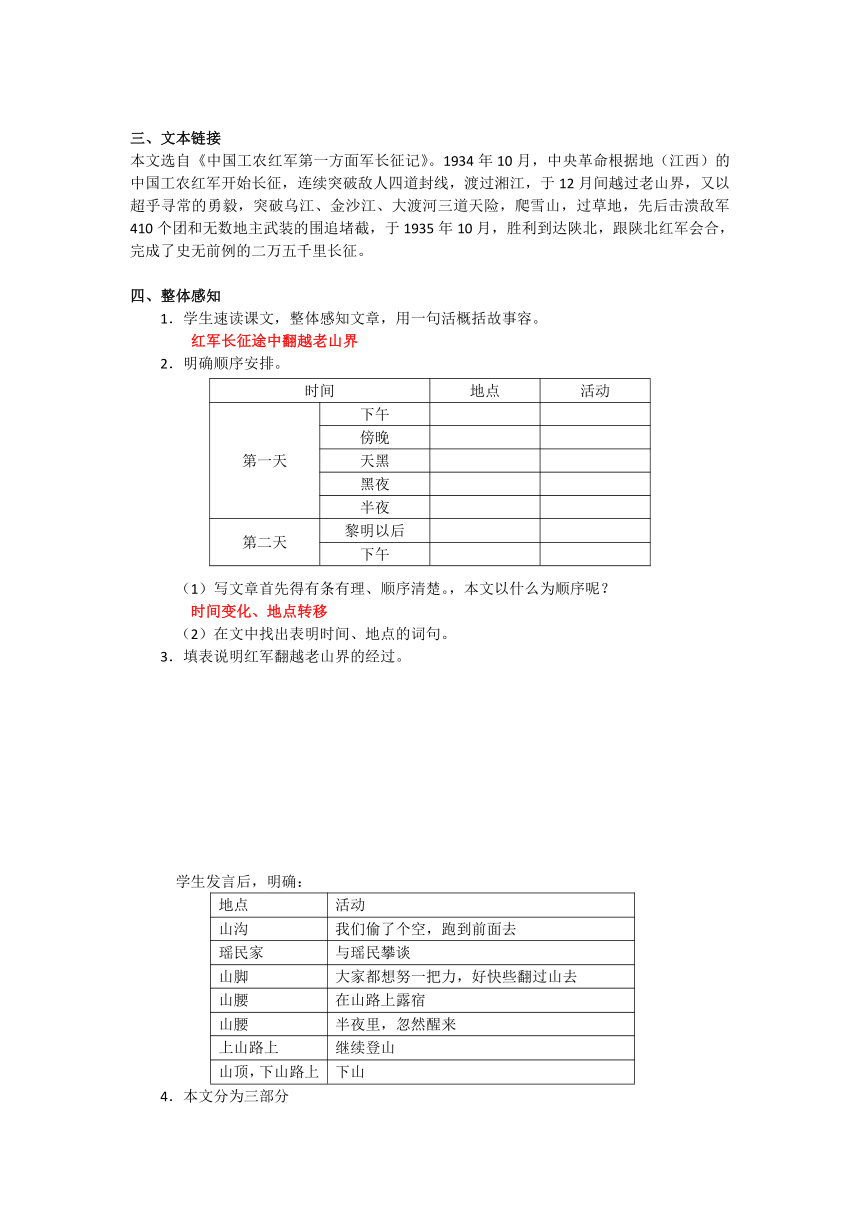

2.明确顺序安排。

(1)写文章首先得有条有理、顺序清楚。,本文以什么为顺序呢?

时间变化、地点转移

(2)在文中找出表明时间、地点的词句。

3.填表说明红军翻越老山界的经过。

时间 地点 活动

第一天 下午

傍晚

天黑

黑夜

半夜

第二天 黎明以后

下午

学生发言后,明确:

地点 活动

山沟 我们偷了个空,跑到前面去

瑶民家 与瑶民攀谈

山脚 大家都想努一把力,好快些翻过山去

山腰 在山路上露宿

山腰 半夜里,忽然醒来

上山路上 继续登山

山顶,下山路上 下山

4.本文分为三部分

第一部分(1):点题,简介老山界,暗示翻越艰难。

第二部分(2-32):写红军翻越老山界的全过程。

第三部分(33):呼应开头,总结全文,回顾了整个长征

五、课文精读

1.课文写道:“难翻的老山界被我们这样笨重的队伍战胜了”。从文中看,其“难”表现在哪些方面?

走路难、睡觉难、吃饭难、处境难。

2.对于这些“难”,课文是怎样描述的?

走路难:悬崖峭壁、山高路险。

睡觉难:路窄石硬、寒气逼人

吃饭难:粮食奇缺、肚子饥饿。

处境难:敌人追击、枪声密集。

3.面对这重重困难,我们的红军战士是如何对待的呢?

打趣逗笑、奋勇登山;酣然入梦、观赏夜景;

鼓着勇气、继续前进;毫不畏惧、朝笑敌机。

4.这些描述表现了红军战士怎样的思想品质?

顽强的意志、乐观的精神。

第2课时

一、复习提示

本节课我们将深入学习这一课,揣摩文中生动的描写。

二、巩固理解

1.本文把红军战士的顽强意志和乐观精神刻画得具体形象,靠的是什么?

生动的描写。

2.作者是从哪些方面进行描写的?

行动、语言、场面、景物。

3.揣摩行动描写

要求同学抓住几个典型细节加以领会。

如:红军在家与瑶民攀谈,表现了瑶民渴望摆脱军阀统治的强烈愿望,体现了军民互爱的真挚情感;山腰露宿,表现了红军坚强的意志和从容镇静、坦然无畏的精神。

4.揣摩语言描写。

找出自己最欣赏的人物语言描写,并加以分析,从表现人物形象及精神等两方面谈意义作用。

如“不要掉队呀!”“不要落后做乌龟呀!”“我们顶着天啦!”,这是本文为数不多的对红军战士的语言描写,表现出红军面对困难时的英雄气概和乐观精神。

5.揣摩场面描写

(1)找出最典型的场面描写。

“之”字奇观。

(2)作者是怎样描绘这一奇观的?

先写从山下向上望的情景,“只见火把排成许多‘之’字形,一直连到天上,跟星星接起来,分不出是火把还是星星”;次写走到“之”字拐的路上向下看的情景,“简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。”

(3)这样描写表现了红军的什么精神?

烘托出红军壮志凌云、英勇豪迈的英雄气概。

6.揣摩景物描写。

(1)找出最精彩的一段。

半夜醒来观赏夜景——所见所闻。

(2)“见”主要写了哪些景物?以什么为序描写所见?用了什么修辞手法?

星星、山峰、山谷;自上而下;比喻。

(3)所“见”景象给人什么感受?有何表达作用?

庄严、奇伟。用“巨人”比喻眼前的山峰,用“一口井”比喻身处的山谷,既突出了山势的险峻,又暗示了红革的处境艰难。

(4)“闻”突出了什么特点?

寂静

(5)可作者描写的却是各种“声响”,这不是自相矛盾吗?这样写有何妙处?

不矛盾。这是以声写静,可以引起读者多方面的联想。处于山谷,有的声音分明来自远处,很低微,但由于寂静,听起来仿佛近在咫尺,而且响亮;有的声音,分明起自近处,很洪亮,可是由于山峰重叠,反响回荡,愈传愈远,愈变愈细。作者以形象贴切的比喻,用耳朵里感觉到的“极远的”“极近的”“极洪大的”“级细切的”声响,烘托午夜雷公岩的寂静,生动具体地将自己的深切感受细腻入微地描绘出来,并使读者也似乎调动了听觉、视觉等感觉器官去感受它,以便体会当时的寂静,引起人的种种联想。

(6)这些声音有何特点?采用什么方法写出?

远、近、大、细;比喻、拟人、排比。

(7)这段景物描写对表现中心意思有何作用?

寒气逼人、刺入人骨、浑身打颤,而红军战士却能平心静气地欣赏眼前景、细听耳边声,可见红军战士的镇定与豪迈。这是革命英雄主义和革命乐观主义的形象刻画。

三、探究升华

1,组织讨论:

(1)文章第3~10段花了大量篇幅来写与瑶民“攀谈”的事,这是不是离题了?

这不是离题,一方面这是叙事中宕开一笔,突出山路的难行,是真实的叙事;另一方面,这是作者运用陪衬的手法反映、深化中心:红军不是为长征而长征的,而是为了从根本上改变人民受苦受难的处境。山脚访瑶家,正是让读者看到这个中心。同时,如只是写翻山的过程,给人留下的印象,似乎红军只是同自然天险作斗争的部队。事实上,红军长征还起到宣传的作用、正是因为取得了人民群众的支持和拥护,才走过二万五千里到达陕北的。

(2)课文里一处写”照着习惯”,一处写“照着我们一路上的经验”,各反映了什么现实?把两处联系起来,你有什么想法?

课文里写一家瑶民家中的“男人大概是因为听到过队伍,照着习惯,到什么地方去躲起来了”,这里的“照着习惯”,反映了瑶民由于长期遭受军阀的欺压,每有部队经过,就担心人丁被抓、财产被抢,因而不得不“躲起来”的严酷现实。写“照我们一路上的经验”一句,反映了红军为了人民的利益而战斗的宗旨以及善于宣传群众、发动群众的特点;与前面“照着习惯”一句对照,鲜明地表现了红军同军阀的本质区别;说明长征是宣言书、是宣传队、是播种机,红军深得人民群众的拥护和支持。

2.请同学们自主交流,就自己读过的描述长征故事的作品,说内容,谈感想认识。

四、文章脉络

开篇点题,启示下文

翻 当天下午 天黑之际:山沟 山脚 军纪严 坚

老 山 天黑后 黎明前:山脚下 半山腰 苦也甜 强

山 经 次日黎明 下午两点:雷公岩 山顶 意志坚 乐

界 过 下午两点后 胜利下山 乐无比 观

呼应开头,小结全文

五、文章主旨

本文真切、生动地叙述了红军长征途中翻越老山界的全过程,写出了在中国共产党额导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的顽强意志和革命乐观主义精神。

写作特点

1.采取顺叙的方法,按时间变化和地点转移安排文章层次。这样写的好处,一是材料按时同变化和地点的转移来安排,文章脉络十分清晰;二是逐层写明时间的变化和地点的转移,使叙事和描写都合情合理;三是有些事情起初不明,后来才明,按时间顺序写,先设悬念,后做解释,就能产生扣人心弦的效果。

2.以生动的描写具体而形象地表达中心意思。如星夜爬山的场面描写得有声有色,十分生动,把红军战土高昂的斗志、乐观的精神渲染得极为感人,使人深深地感到红军确实是一支无高不可攀的英雄部队。

3.本文语言朴实而优美,凝练而细腻,字里行间流露着朴实而强烈的感情。如对“耳朵里有不可捉摸的声响的描写,绘声绘色,四个比喻,刻画入微,形象生动,可以引起读者多方面的联想,使人对本体事物理解得更加明确清晰。

五、板书设计

走路难:山路险峻,悬崖陡峭 衬托红军战士

老山界 睡觉难:露宿峭壁,寒气通人 不畏险阻的顽

吃饭难:粮食奇缺,肚子饥饿 强意志和革命

处境难:枪声密集,敌人追击 乐观主义精神

六、教学反思

根据这篇课文特定的历史背景,在课前利用多媒体进行充分的情境创设,以此激起学生的感情,引导学生挖掘文章内在的思想,体会文中所寓含的思想高度、深度和广度,把思想精华牢牢抓住;揭示阐发,启发学生深思联想、扩展,增添感情浓度和知识趣味性;尽量发挥课堂教学的多种功能,使思想、知识、能力、智力、情感相互影响,熔思想、语言、认识能力、素质培养于一炉。同时以练代讲,讲练结合,有助于所学知识的消化吸收。

教学目标:

知识与技能

1.了解作者陆定一和本文的写作背景;识记并理解文中的生字生词。

2.理解课文的思想内容,了解课文按时间変化和地点转移安排材料的特点

过程与方法

学习本文,应边读边思考,理清记叙的要素,感受红军的革命传统,体会重要语句的含义,并背通精彩的语段。

情感、态度与价值观

学习红军不怕困难、以苦为乐的革命乐观主义精神。

重点难点:

重点

学习按时间变化和地点转移记叙事件、安排层次的方法。

难点

理解生动描写对表达中心的意义。

教学方法:

1.课前朗读;

2.互动讨论;

3.设疑探究。

课前准备:

1.生字词课件;

2.课文结构课件;

3.段落精读课件

教学课时:

2课时

教学基本过程:

第1课时

一、新课导入

在我国湖南省与广东、广西两省的交界处,绵延逶迤着一个被称为南岭的山脉,它是我国华南与中南的分界,也是长江流域与珠江流域的分水岭。南岭是以五岭为代表的,五岭是红军长征经过的地方,毛泽东在《七律长征》中曾诗曰“五岭逶迤腾细浪”,而越城岭就是五岭之一。红军长征途中所翻越的第一座大山老山界是越城岭中的一段,老山界也是红军长征途中翻的“第一座难走的山”。今天,让我们一同走进老山界。

二、作者简介

陆定一(1906-1996),江苏无锡人、无产阶级革命家。1925年加人中国共产党。1934年10月参加长征。遵义会议后,任中国工农红军总政治部宣传部部长,主编《红星》报;抗日战争爆发后,历任八路军总政治部宣传部部长、八路军前方总部野战政治部副主任,领导《新华日报》华北版的工作。1942年8月,担任《解放日报》总编辑。1945年,任中共中央宣传部部长,中华人民共和国成立后,历任中共中央宣传部部长。中央人民政府文教委员会副主任、国务院副总理、中共中央书记处书记等。“文革”中,遭受林彪、“四人帮”反党集团的严重迫害。1980年3月,任中共中央宣传部顾问。1996年5月9日在北京逝世。

三、文本链接

本文选自《中国工农红军第一方面军长征记》。1934年10月,中央革命根据地(江西)的中国工农红军开始长征,连续突破敌人四道封线,渡过湘江,于12月间越过老山界,又以超乎寻常的勇毅,突破乌江、金沙江、大渡河三道天险,爬雪山,过草地,先后击溃敌军410个团和无数地主武装的围追堵截,于1935年10月,胜利到达陕北,跟陕北红军会合,完成了史无前例的二万五千里长征。

四、整体感知

1.学生速读课文,整体感知文章,用一句活概括故事容。

红军长征途中翻越老山界

2.明确顺序安排。

(1)写文章首先得有条有理、顺序清楚。,本文以什么为顺序呢?

时间变化、地点转移

(2)在文中找出表明时间、地点的词句。

3.填表说明红军翻越老山界的经过。

时间 地点 活动

第一天 下午

傍晚

天黑

黑夜

半夜

第二天 黎明以后

下午

学生发言后,明确:

地点 活动

山沟 我们偷了个空,跑到前面去

瑶民家 与瑶民攀谈

山脚 大家都想努一把力,好快些翻过山去

山腰 在山路上露宿

山腰 半夜里,忽然醒来

上山路上 继续登山

山顶,下山路上 下山

4.本文分为三部分

第一部分(1):点题,简介老山界,暗示翻越艰难。

第二部分(2-32):写红军翻越老山界的全过程。

第三部分(33):呼应开头,总结全文,回顾了整个长征

五、课文精读

1.课文写道:“难翻的老山界被我们这样笨重的队伍战胜了”。从文中看,其“难”表现在哪些方面?

走路难、睡觉难、吃饭难、处境难。

2.对于这些“难”,课文是怎样描述的?

走路难:悬崖峭壁、山高路险。

睡觉难:路窄石硬、寒气逼人

吃饭难:粮食奇缺、肚子饥饿。

处境难:敌人追击、枪声密集。

3.面对这重重困难,我们的红军战士是如何对待的呢?

打趣逗笑、奋勇登山;酣然入梦、观赏夜景;

鼓着勇气、继续前进;毫不畏惧、朝笑敌机。

4.这些描述表现了红军战士怎样的思想品质?

顽强的意志、乐观的精神。

第2课时

一、复习提示

本节课我们将深入学习这一课,揣摩文中生动的描写。

二、巩固理解

1.本文把红军战士的顽强意志和乐观精神刻画得具体形象,靠的是什么?

生动的描写。

2.作者是从哪些方面进行描写的?

行动、语言、场面、景物。

3.揣摩行动描写

要求同学抓住几个典型细节加以领会。

如:红军在家与瑶民攀谈,表现了瑶民渴望摆脱军阀统治的强烈愿望,体现了军民互爱的真挚情感;山腰露宿,表现了红军坚强的意志和从容镇静、坦然无畏的精神。

4.揣摩语言描写。

找出自己最欣赏的人物语言描写,并加以分析,从表现人物形象及精神等两方面谈意义作用。

如“不要掉队呀!”“不要落后做乌龟呀!”“我们顶着天啦!”,这是本文为数不多的对红军战士的语言描写,表现出红军面对困难时的英雄气概和乐观精神。

5.揣摩场面描写

(1)找出最典型的场面描写。

“之”字奇观。

(2)作者是怎样描绘这一奇观的?

先写从山下向上望的情景,“只见火把排成许多‘之’字形,一直连到天上,跟星星接起来,分不出是火把还是星星”;次写走到“之”字拐的路上向下看的情景,“简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。”

(3)这样描写表现了红军的什么精神?

烘托出红军壮志凌云、英勇豪迈的英雄气概。

6.揣摩景物描写。

(1)找出最精彩的一段。

半夜醒来观赏夜景——所见所闻。

(2)“见”主要写了哪些景物?以什么为序描写所见?用了什么修辞手法?

星星、山峰、山谷;自上而下;比喻。

(3)所“见”景象给人什么感受?有何表达作用?

庄严、奇伟。用“巨人”比喻眼前的山峰,用“一口井”比喻身处的山谷,既突出了山势的险峻,又暗示了红革的处境艰难。

(4)“闻”突出了什么特点?

寂静

(5)可作者描写的却是各种“声响”,这不是自相矛盾吗?这样写有何妙处?

不矛盾。这是以声写静,可以引起读者多方面的联想。处于山谷,有的声音分明来自远处,很低微,但由于寂静,听起来仿佛近在咫尺,而且响亮;有的声音,分明起自近处,很洪亮,可是由于山峰重叠,反响回荡,愈传愈远,愈变愈细。作者以形象贴切的比喻,用耳朵里感觉到的“极远的”“极近的”“极洪大的”“级细切的”声响,烘托午夜雷公岩的寂静,生动具体地将自己的深切感受细腻入微地描绘出来,并使读者也似乎调动了听觉、视觉等感觉器官去感受它,以便体会当时的寂静,引起人的种种联想。

(6)这些声音有何特点?采用什么方法写出?

远、近、大、细;比喻、拟人、排比。

(7)这段景物描写对表现中心意思有何作用?

寒气逼人、刺入人骨、浑身打颤,而红军战士却能平心静气地欣赏眼前景、细听耳边声,可见红军战士的镇定与豪迈。这是革命英雄主义和革命乐观主义的形象刻画。

三、探究升华

1,组织讨论:

(1)文章第3~10段花了大量篇幅来写与瑶民“攀谈”的事,这是不是离题了?

这不是离题,一方面这是叙事中宕开一笔,突出山路的难行,是真实的叙事;另一方面,这是作者运用陪衬的手法反映、深化中心:红军不是为长征而长征的,而是为了从根本上改变人民受苦受难的处境。山脚访瑶家,正是让读者看到这个中心。同时,如只是写翻山的过程,给人留下的印象,似乎红军只是同自然天险作斗争的部队。事实上,红军长征还起到宣传的作用、正是因为取得了人民群众的支持和拥护,才走过二万五千里到达陕北的。

(2)课文里一处写”照着习惯”,一处写“照着我们一路上的经验”,各反映了什么现实?把两处联系起来,你有什么想法?

课文里写一家瑶民家中的“男人大概是因为听到过队伍,照着习惯,到什么地方去躲起来了”,这里的“照着习惯”,反映了瑶民由于长期遭受军阀的欺压,每有部队经过,就担心人丁被抓、财产被抢,因而不得不“躲起来”的严酷现实。写“照我们一路上的经验”一句,反映了红军为了人民的利益而战斗的宗旨以及善于宣传群众、发动群众的特点;与前面“照着习惯”一句对照,鲜明地表现了红军同军阀的本质区别;说明长征是宣言书、是宣传队、是播种机,红军深得人民群众的拥护和支持。

2.请同学们自主交流,就自己读过的描述长征故事的作品,说内容,谈感想认识。

四、文章脉络

开篇点题,启示下文

翻 当天下午 天黑之际:山沟 山脚 军纪严 坚

老 山 天黑后 黎明前:山脚下 半山腰 苦也甜 强

山 经 次日黎明 下午两点:雷公岩 山顶 意志坚 乐

界 过 下午两点后 胜利下山 乐无比 观

呼应开头,小结全文

五、文章主旨

本文真切、生动地叙述了红军长征途中翻越老山界的全过程,写出了在中国共产党额导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的顽强意志和革命乐观主义精神。

写作特点

1.采取顺叙的方法,按时间变化和地点转移安排文章层次。这样写的好处,一是材料按时同变化和地点的转移来安排,文章脉络十分清晰;二是逐层写明时间的变化和地点的转移,使叙事和描写都合情合理;三是有些事情起初不明,后来才明,按时间顺序写,先设悬念,后做解释,就能产生扣人心弦的效果。

2.以生动的描写具体而形象地表达中心意思。如星夜爬山的场面描写得有声有色,十分生动,把红军战土高昂的斗志、乐观的精神渲染得极为感人,使人深深地感到红军确实是一支无高不可攀的英雄部队。

3.本文语言朴实而优美,凝练而细腻,字里行间流露着朴实而强烈的感情。如对“耳朵里有不可捉摸的声响的描写,绘声绘色,四个比喻,刻画入微,形象生动,可以引起读者多方面的联想,使人对本体事物理解得更加明确清晰。

五、板书设计

走路难:山路险峻,悬崖陡峭 衬托红军战士

老山界 睡觉难:露宿峭壁,寒气通人 不畏险阻的顽

吃饭难:粮食奇缺,肚子饥饿 强意志和革命

处境难:枪声密集,敌人追击 乐观主义精神

六、教学反思

根据这篇课文特定的历史背景,在课前利用多媒体进行充分的情境创设,以此激起学生的感情,引导学生挖掘文章内在的思想,体会文中所寓含的思想高度、深度和广度,把思想精华牢牢抓住;揭示阐发,启发学生深思联想、扩展,增添感情浓度和知识趣味性;尽量发挥课堂教学的多种功能,使思想、知识、能力、智力、情感相互影响,熔思想、语言、认识能力、素质培养于一炉。同时以练代讲,讲练结合,有助于所学知识的消化吸收。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读