历史:7.20《从“战时共产主义”到“斯大林模式”》江苏课件(新人教必修2)

文档属性

| 名称 | 历史:7.20《从“战时共产主义”到“斯大林模式”》江苏课件(新人教必修2) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 329.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2009-12-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

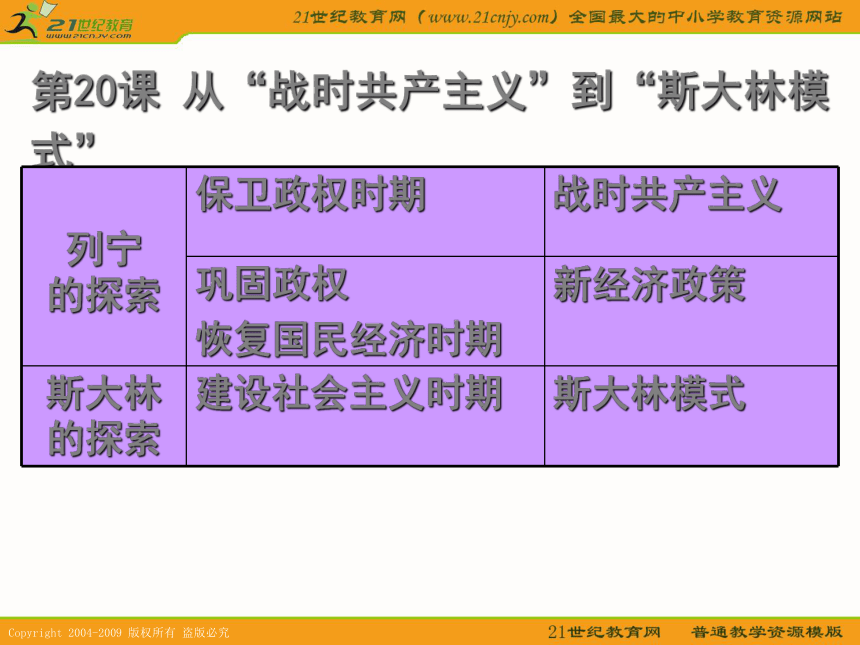

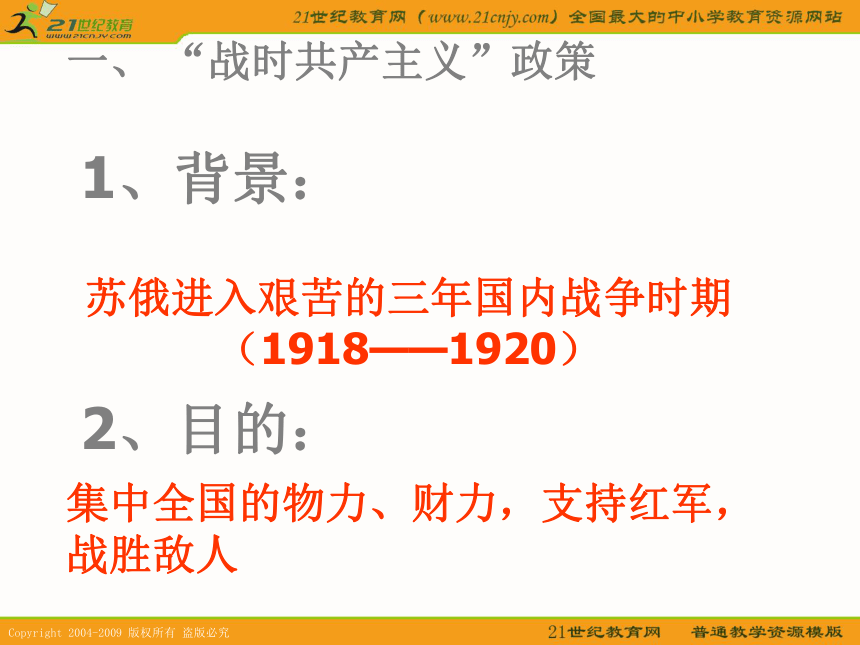

课件36张PPT。俄国十月革命1917 年11月(俄历十月)苏联成立—1922.12.30苏联解体-1991.12.21列宁斯大林赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫第20课 从“战时共产主义”到“斯大林模式”1、背景: 一、 “战时共产主义”政策苏俄进入艰苦的三年国内战争时期 (1918——1920)

2、目的: 集中全国的物力、财力,支持红军,战胜敌人

我们把战时共产主义政策称为非常时期的非常政策,“非常时期”主要是指苏俄

A.退出帝国主义战争 B.生产力水平落后

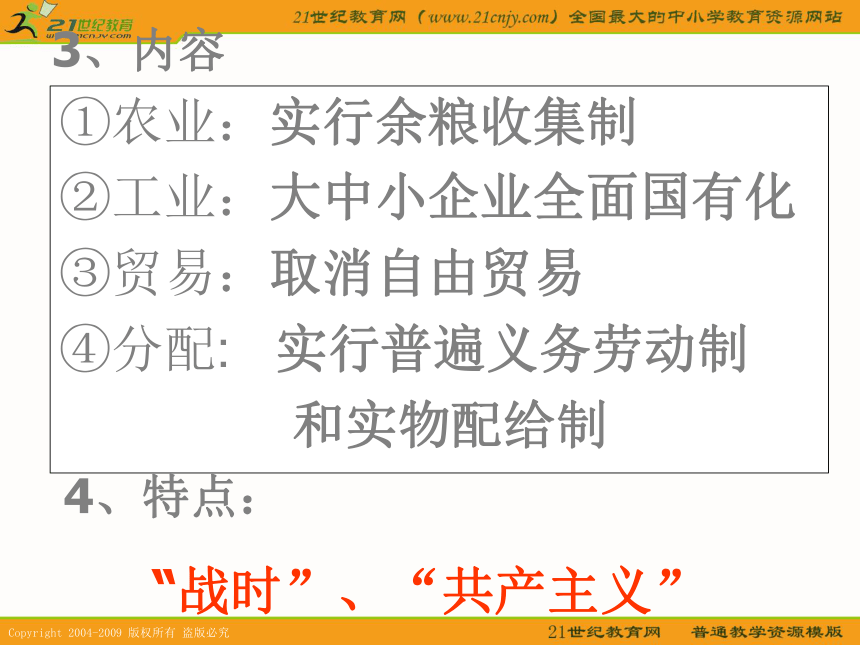

C.面临内部叛乱和外部干涉 D.遭遇旱灾,粮食匮乏①农业:实行余粮收集制

②工业:大中小企业全面国有化

③贸易:取消自由贸易

④分配: 实行普遍义务劳动制

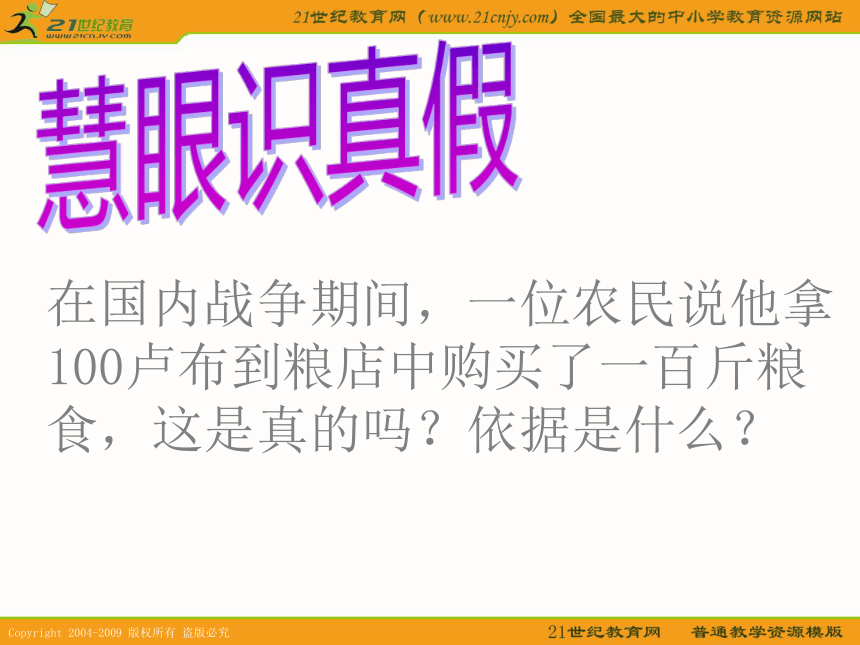

和实物配给制3、内容 4、特点: “战时”、“共产主义”在国内战争期间,一位农民说他拿100卢布到粮店中购买了一百斤粮食,这是真的吗?依据是什么?慧眼识真假5、评价 (1)积极:特殊历史时期中,巩固苏维埃政权的一项特殊政策;为战胜国内外敌人提供物质的保障。

(2)局限:为探索向社会主义过渡提供了一种尝试但不是向社会主义过渡的正确道路

(?)(2003.上海.15 )1920年,苏俄农民中流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”它反映的是战时共产主义政策

A、保障了农民的利益

B、挫伤了农民的积极性

C、实行了军事化措施

D、取消了自由贸易制度小说《静静的顿河》中的一位暴动士兵说:“青天白日里就进行疯狂的抢劫!把我们家的粮食全搞走啦,连小石磨都抬走啦,法令上是说这样为劳动人民吗?”士兵的话主要针对战时共产主义政策中的

A.余粮收集制 B.企业国有政策

C.粮食税 D.劳动义务制 列宁认为,既然俄国无法直接过渡到社会主义,那么就“应该利用资本主义作为小生产和社会主义的中间环节”,为此而采取的政策是

A、新经济政策

B、战时共产主义政策

C、工业化政策

D、农业集体化政策二、新经济政策

1、原因:

(1)根本:战时共产主义政策的弊端引发了严重的经济和政治危机2、标志:

1921年,俄共(布)“十大”召开,

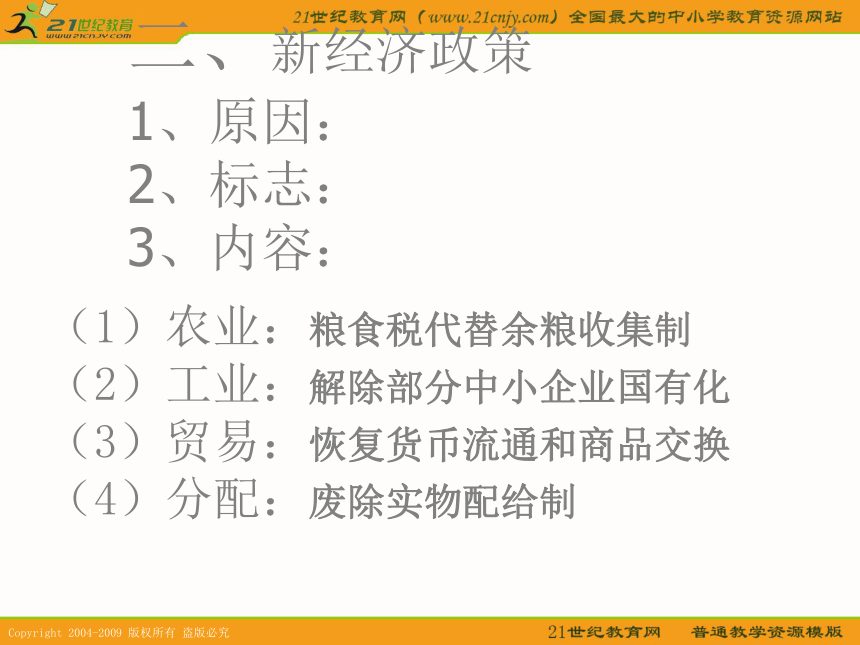

《关于以实物税代替余粮收集制》的决议(2)直接:1921年海军基地兵变二、新经济政策

1、原因:

2、标志:

3、内容:

(1)农业:粮食税代替余粮收集制

(2)工业:解除部分中小企业国有化

(3)贸易:恢复货币流通和商品交换

(4)分配:废除实物配给制

1922年,农民契诃夫在完成了固定粮食税之后,把剩余粮食运到苏俄境内的一个集市上出售,结果应是

A、管理人员增加了他的税额

B、他被处以罚款

C、他只能售出其中一部分

D、行为合法,没有人干预追踪历史比较战时共产主义政策与新经济政策余粮收集制全面推行工业国有化取消自由贸易实行实物配给制粮食税代替余粮收集制解除工业国有化恢复货币流通,允许商品交换取消实物配给制,实行按劳分配制思维能力拓展比较两种政策的特点有什么不同?4实质:利用市场和商品货币的关系来扩大生产,改善和巩固工农联盟,逐步过渡到社会主义。新经济政策新在何处?新经济政策和战时共产主义政策相比,主要“新”在

A、国家控制经济命脉

B、无产阶级掌握了国家政权

C、在一定限度内恢复资本主义生产方式,利用市场和商品货币关系发展生产

D、建立起社会主义经济基础列宁为首的布尔什维克党制订新经济政策时最基本的依据是 A、从俄国的国情出发

B、利用资本主义扩大再生产 C、加强和巩固工农联盟

D、逐步过渡到社会主义和共产主义 苏联实行新经济政策和美国推行罗斯福政策的相似点是

①面临极为困难的经济形势

②国家颁布政策法令干预经济

③最主要内容是调整和复兴工业

④通过发展商品生产来恢复农业

A、①② B、①③ C、②③ D、②④新经济政策的实施,使苏联经济得到了恢复。列宁对此感到很欣慰,他说:“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”5、影响:(1)提高了人民生产的积极性,促进了经济迅速恢复(1925年),有利于稳定政治形势(2)是列宁对经济文化相对落后的国家如何走上社会主义道路的正确探索 1992年邓小平南巡时明确指出:“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划,市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段”斯大林 列宁逝世后,代之

而起的是一位“钢铁般的人”斯大林:意为“钢铁般的人”,他出生于格鲁吉亚一个鞋匠家庭。20岁时候,就成为了一位职业革命家。1905年,他第一次见到列宁,从此成为了列宁的支持者。列宁逝世后,斯大林开始领导苏联的社会主义建设。三、斯大林模式 1.背景(1)苏联建立时间:1922年12月加盟共和国三、斯大林模式 1.背景(1)苏联建立(1922年)(1924年) (2)列宁逝世三、斯大林模式3、表现: (1)(2)工业方面:优先发展重工业的方针:

农业、轻工业提供资金经济体制方面:实行单一的公有制和高度集中

的计划经济(3)农业方面:农业集体化运动:

把分散的农民组织到集体农庄里(1937) 2.定义 :斯大林执政时期开创的社会主义建设模式〓苏联的五年计划苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站1928年-1932年从农业国变为工业-农业国1933年-1937年成为世界工业强国,工业产量跃居欧洲第一,世界第二1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断4、对“斯大林模式”的评价积极(1)较短时间实现经济的快速发展:国家工业

化迅速实现;欧洲第一、世界第二

(2)为反法西斯战争胜利奠定物质基础

弊端(1)片面发展重工业,导致农业和轻工业长期 落后,人民生活水平提高缓慢; (2)牺牲农民利益,农民生产积极性不高 (3)压制地方和企业积极性,阻碍经济可持续性发展 (4)日益僵化,成为苏联解体的重要原因 是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。结

论“斯大林模式”的形成和比较人民代表大会制度、中共领导下的多党合作和政治协商制度。苏维埃体制(高度集权)、一党制、终身制。君主立宪制、内阁制、两党制。政治制度社会主义市场经济体制高度集中的计划经济体制市场经济体制经济体制家庭联产承包责任制集体化农庄资本主义大农场农业制度农、轻、重协调发展优先发展重工业先轻工业后重工业工业化道路以公有制为主导,多种所有制成分并存。生产资料公有制生产资料私有制生产资料所有制中国特色社会主义模式 斯大林模式西方模式(英国)1.(2005年广东高考21题)斯大林在论述苏联工业化时

说:“没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重

工业,如果这事迟了,那就要失败。”他强调苏联有限发

展重工业,就外部环境而言,是因为( )

A.马歇尔计划的出台 B.苏联处于资本主义世界的包围中

C.冷战格局的形成 D.社会主义阵营的出现2.(2006年全国高考文综Ⅱ21题)苏联工业化资金的重

要来源是农业。苏联采取的与工业化相配合的重大举措是

( )

A.余粮收集制 B.征收粮食税

C.农业集体化 D.农产品自由贸易BC巩固提升3.下列对苏联高度集中的经济政治体制的评价,

正确的有( )

①从本质上讲不利于生产力的发展 ②这种体制

有严重缺点和弊端 ③后来这种体制阻碍了苏联

国民经济的发展 ④这种体制在历史上曾起过积

极的作用

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④D以下对“斯大林模式”的叙述正确的是:

A、社会主义工业化的建成标志着“斯大林模式”创建

B、指社会主义工业化和农业集体化

C、一种不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式

D、是社会主义建设的唯一模式C苏联的工业总产值跃居欧洲第一位,世界第二位是在

A、“一五”计划完成后

B、 “二五”计划完成后

C、 “三五”计划完成后

D、“四五”计划完成后B苏联工业化与资本主义国家工业化不同之处在于( )

A、优先发展重工业

B、轻重工业同步进行

C、工业化和农业集体化协调发展

D、由城市扩展到农村A对斯大林时期形成的高度集中的政治经济体制的叙述,不确切的是

A、形成的标志是1936年苏联宪法的颁布

B、是苏联当时的国内外环境和经济政治状况的产物

C、历史上起过积极作用,后来越来越阻碍苏联国民经济的发展和政治体制的改革

D、第二次世界大战后宣告结束 D(2007年高考)【材料一】1928年苏联开始实行第一个五年计划,计划的目的是使国家富强,在军事上和工业上自给自足。工业化,特别是重工业的发展,是计划的核心。在没有外国贷款的情况下进行工业化,农业部门成为重要的资金来源。集体化使大规模的农庄代替了以往的小块田地,这就使资本(机器、拖拉机等)应用于土地成为可能,这有利于提高人均产量。集体化又使上级机关更容易通过管理手段来控制集体农庄的剩余产品。

——据(美)帕尔默、科尔顿:《世界近现代史》(1)1928年后苏联农业政策发生了怎样的变化?原因是什么?(3分)

(2)从工业与农业关系的角度,评价斯大林时期形成的经济体制。(6分)实施农业集体化政策。为了加强农业管理……。 短期内使苏联工业特别是重工业和军事工业飞速发展,成为欧洲第一、世界第二的工业强国;但不利于农业的发展;从长远来看对工业的发展也不利;造成了国民经济发展的比例严重失调,影响了国民经济的持续发展。∶“斯大林同志当了总书记,掌 握了无限的权力,他能不能永远十分谨慎地使用这一权力,我没有把 握。”

??? “斯大林粗暴,这个缺点在我们中间,在我们共产党人的来 往中是完全可以容忍的,但是在总书记的职位上便是不可容忍的了。 因此,我建议同志们想个办法把斯大林从这位置上调开,另外指定一 个人担任总书记,这个人在各方面同斯大林一样,只是有一点强过他, 就是更耐心、更忠顺、更和蔼,更关心同志,少任性等等”。

2、目的: 集中全国的物力、财力,支持红军,战胜敌人

我们把战时共产主义政策称为非常时期的非常政策,“非常时期”主要是指苏俄

A.退出帝国主义战争 B.生产力水平落后

C.面临内部叛乱和外部干涉 D.遭遇旱灾,粮食匮乏①农业:实行余粮收集制

②工业:大中小企业全面国有化

③贸易:取消自由贸易

④分配: 实行普遍义务劳动制

和实物配给制3、内容 4、特点: “战时”、“共产主义”在国内战争期间,一位农民说他拿100卢布到粮店中购买了一百斤粮食,这是真的吗?依据是什么?慧眼识真假5、评价 (1)积极:特殊历史时期中,巩固苏维埃政权的一项特殊政策;为战胜国内外敌人提供物质的保障。

(2)局限:为探索向社会主义过渡提供了一种尝试但不是向社会主义过渡的正确道路

(?)(2003.上海.15 )1920年,苏俄农民中流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”它反映的是战时共产主义政策

A、保障了农民的利益

B、挫伤了农民的积极性

C、实行了军事化措施

D、取消了自由贸易制度小说《静静的顿河》中的一位暴动士兵说:“青天白日里就进行疯狂的抢劫!把我们家的粮食全搞走啦,连小石磨都抬走啦,法令上是说这样为劳动人民吗?”士兵的话主要针对战时共产主义政策中的

A.余粮收集制 B.企业国有政策

C.粮食税 D.劳动义务制 列宁认为,既然俄国无法直接过渡到社会主义,那么就“应该利用资本主义作为小生产和社会主义的中间环节”,为此而采取的政策是

A、新经济政策

B、战时共产主义政策

C、工业化政策

D、农业集体化政策二、新经济政策

1、原因:

(1)根本:战时共产主义政策的弊端引发了严重的经济和政治危机2、标志:

1921年,俄共(布)“十大”召开,

《关于以实物税代替余粮收集制》的决议(2)直接:1921年海军基地兵变二、新经济政策

1、原因:

2、标志:

3、内容:

(1)农业:粮食税代替余粮收集制

(2)工业:解除部分中小企业国有化

(3)贸易:恢复货币流通和商品交换

(4)分配:废除实物配给制

1922年,农民契诃夫在完成了固定粮食税之后,把剩余粮食运到苏俄境内的一个集市上出售,结果应是

A、管理人员增加了他的税额

B、他被处以罚款

C、他只能售出其中一部分

D、行为合法,没有人干预追踪历史比较战时共产主义政策与新经济政策余粮收集制全面推行工业国有化取消自由贸易实行实物配给制粮食税代替余粮收集制解除工业国有化恢复货币流通,允许商品交换取消实物配给制,实行按劳分配制思维能力拓展比较两种政策的特点有什么不同?4实质:利用市场和商品货币的关系来扩大生产,改善和巩固工农联盟,逐步过渡到社会主义。新经济政策新在何处?新经济政策和战时共产主义政策相比,主要“新”在

A、国家控制经济命脉

B、无产阶级掌握了国家政权

C、在一定限度内恢复资本主义生产方式,利用市场和商品货币关系发展生产

D、建立起社会主义经济基础列宁为首的布尔什维克党制订新经济政策时最基本的依据是 A、从俄国的国情出发

B、利用资本主义扩大再生产 C、加强和巩固工农联盟

D、逐步过渡到社会主义和共产主义 苏联实行新经济政策和美国推行罗斯福政策的相似点是

①面临极为困难的经济形势

②国家颁布政策法令干预经济

③最主要内容是调整和复兴工业

④通过发展商品生产来恢复农业

A、①② B、①③ C、②③ D、②④新经济政策的实施,使苏联经济得到了恢复。列宁对此感到很欣慰,他说:“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”5、影响:(1)提高了人民生产的积极性,促进了经济迅速恢复(1925年),有利于稳定政治形势(2)是列宁对经济文化相对落后的国家如何走上社会主义道路的正确探索 1992年邓小平南巡时明确指出:“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划,市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段”斯大林 列宁逝世后,代之

而起的是一位“钢铁般的人”斯大林:意为“钢铁般的人”,他出生于格鲁吉亚一个鞋匠家庭。20岁时候,就成为了一位职业革命家。1905年,他第一次见到列宁,从此成为了列宁的支持者。列宁逝世后,斯大林开始领导苏联的社会主义建设。三、斯大林模式 1.背景(1)苏联建立时间:1922年12月加盟共和国三、斯大林模式 1.背景(1)苏联建立(1922年)(1924年) (2)列宁逝世三、斯大林模式3、表现: (1)(2)工业方面:优先发展重工业的方针:

农业、轻工业提供资金经济体制方面:实行单一的公有制和高度集中

的计划经济(3)农业方面:农业集体化运动:

把分散的农民组织到集体农庄里(1937) 2.定义 :斯大林执政时期开创的社会主义建设模式〓苏联的五年计划苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站1928年-1932年从农业国变为工业-农业国1933年-1937年成为世界工业强国,工业产量跃居欧洲第一,世界第二1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断4、对“斯大林模式”的评价积极(1)较短时间实现经济的快速发展:国家工业

化迅速实现;欧洲第一、世界第二

(2)为反法西斯战争胜利奠定物质基础

弊端(1)片面发展重工业,导致农业和轻工业长期 落后,人民生活水平提高缓慢; (2)牺牲农民利益,农民生产积极性不高 (3)压制地方和企业积极性,阻碍经济可持续性发展 (4)日益僵化,成为苏联解体的重要原因 是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。结

论“斯大林模式”的形成和比较人民代表大会制度、中共领导下的多党合作和政治协商制度。苏维埃体制(高度集权)、一党制、终身制。君主立宪制、内阁制、两党制。政治制度社会主义市场经济体制高度集中的计划经济体制市场经济体制经济体制家庭联产承包责任制集体化农庄资本主义大农场农业制度农、轻、重协调发展优先发展重工业先轻工业后重工业工业化道路以公有制为主导,多种所有制成分并存。生产资料公有制生产资料私有制生产资料所有制中国特色社会主义模式 斯大林模式西方模式(英国)1.(2005年广东高考21题)斯大林在论述苏联工业化时

说:“没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重

工业,如果这事迟了,那就要失败。”他强调苏联有限发

展重工业,就外部环境而言,是因为( )

A.马歇尔计划的出台 B.苏联处于资本主义世界的包围中

C.冷战格局的形成 D.社会主义阵营的出现2.(2006年全国高考文综Ⅱ21题)苏联工业化资金的重

要来源是农业。苏联采取的与工业化相配合的重大举措是

( )

A.余粮收集制 B.征收粮食税

C.农业集体化 D.农产品自由贸易BC巩固提升3.下列对苏联高度集中的经济政治体制的评价,

正确的有( )

①从本质上讲不利于生产力的发展 ②这种体制

有严重缺点和弊端 ③后来这种体制阻碍了苏联

国民经济的发展 ④这种体制在历史上曾起过积

极的作用

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④D以下对“斯大林模式”的叙述正确的是:

A、社会主义工业化的建成标志着“斯大林模式”创建

B、指社会主义工业化和农业集体化

C、一种不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式

D、是社会主义建设的唯一模式C苏联的工业总产值跃居欧洲第一位,世界第二位是在

A、“一五”计划完成后

B、 “二五”计划完成后

C、 “三五”计划完成后

D、“四五”计划完成后B苏联工业化与资本主义国家工业化不同之处在于( )

A、优先发展重工业

B、轻重工业同步进行

C、工业化和农业集体化协调发展

D、由城市扩展到农村A对斯大林时期形成的高度集中的政治经济体制的叙述,不确切的是

A、形成的标志是1936年苏联宪法的颁布

B、是苏联当时的国内外环境和经济政治状况的产物

C、历史上起过积极作用,后来越来越阻碍苏联国民经济的发展和政治体制的改革

D、第二次世界大战后宣告结束 D(2007年高考)【材料一】1928年苏联开始实行第一个五年计划,计划的目的是使国家富强,在军事上和工业上自给自足。工业化,特别是重工业的发展,是计划的核心。在没有外国贷款的情况下进行工业化,农业部门成为重要的资金来源。集体化使大规模的农庄代替了以往的小块田地,这就使资本(机器、拖拉机等)应用于土地成为可能,这有利于提高人均产量。集体化又使上级机关更容易通过管理手段来控制集体农庄的剩余产品。

——据(美)帕尔默、科尔顿:《世界近现代史》(1)1928年后苏联农业政策发生了怎样的变化?原因是什么?(3分)

(2)从工业与农业关系的角度,评价斯大林时期形成的经济体制。(6分)实施农业集体化政策。为了加强农业管理……。 短期内使苏联工业特别是重工业和军事工业飞速发展,成为欧洲第一、世界第二的工业强国;但不利于农业的发展;从长远来看对工业的发展也不利;造成了国民经济发展的比例严重失调,影响了国民经济的持续发展。∶“斯大林同志当了总书记,掌 握了无限的权力,他能不能永远十分谨慎地使用这一权力,我没有把 握。”

??? “斯大林粗暴,这个缺点在我们中间,在我们共产党人的来 往中是完全可以容忍的,但是在总书记的职位上便是不可容忍的了。 因此,我建议同志们想个办法把斯大林从这位置上调开,另外指定一 个人担任总书记,这个人在各方面同斯大林一样,只是有一点强过他, 就是更耐心、更忠顺、更和蔼,更关心同志,少任性等等”。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势