第6课北宋的政治 课件(共31张PPT)

图片预览

文档简介

课件31张PPT。 宋初并无参知政事一职。宋太祖代周自立,以范质为昭文相、王溥为史馆相、魏仁浦为集贤相,三相并设,而不设副宰相。上述三人皆后周旧臣,太祖对他们自然有防范心理。同年又以心腹赵普为枢密副使,二年后迁枢密使,朝廷大政实际上操纵在太祖和赵普等人手中。《涑水记闻》卷1载:“太祖初登极时,杜太后尚康宁,常与上议军国事,犹呼赵普为书记。尝抚劳之曰:‘赵书记且为尽心,吾儿未更事也。’太祖宠待赵韩王如左右手。”军国大事,大都是太祖与赵普等商议而定。宋代制度也大都是赵普创立,《容斋随笔》卷七称:“赵韩王佐艺祖,监方镇之势,削支郡以损其强,置转运、通判使掌钱谷以夺其富,参名京官知州事以分其党,禄诸大功臣于环卫而不付以兵,收天下骁锐于殿岩而不使外重。建法立制,审官用人,一切施为,至于今是赖。”这时候,中央机构的运作还不是一种正常态,宰相们并没有总文武之大政,只是起处理一般政务的辅助作用。换句话说,赵普等此时所发挥的则是类似宰相的作用,而范质等人所起的作用则类似副宰相。

宰相制度的健全,是太祖开国四年之后的事情。乾德二年(964)正月,范质、王溥、魏仁浦三相并罢,完成了从后周到赵宋的宰相人选过渡期。同月,赵普拜相,“上视若左右手,事无大小,悉咨决焉。”(《宋史·赵普传》)一直到开宝六年(973)八月,太祖对赵普信任有加,中书只有赵普独相,这段时间持续将近十年。参知政事第六课北宋的政治1.“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国历史上有名的皇帝,其中建立北宋的“宋祖”是( )

A.刘备 B.苻坚 C.李世民 D.赵匡胤

2.下列各项中,不属于北宋加强中央集权措施的是( )

A. 派文官担任地方长官,设通判监督

B. 将地方财政权收归中央

C. 宰相权力被一分为三

D. 在地方上设节度使,掌握经济和军事大权

3.宋初以 “ 重文轻武 ” 为基本国策,大量提拔文人担任官职,这些受提拔的人主要来源于 ( )

A.开国功臣 B.皇亲国戚

C.科举考试 D.地方推荐 DDC“华夏民族的文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世” ——陈寅恪

“谈到十一世纪,我们犹如来到最伟大的时期” ——李约瑟

如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。 ——英国历史学家汤因比

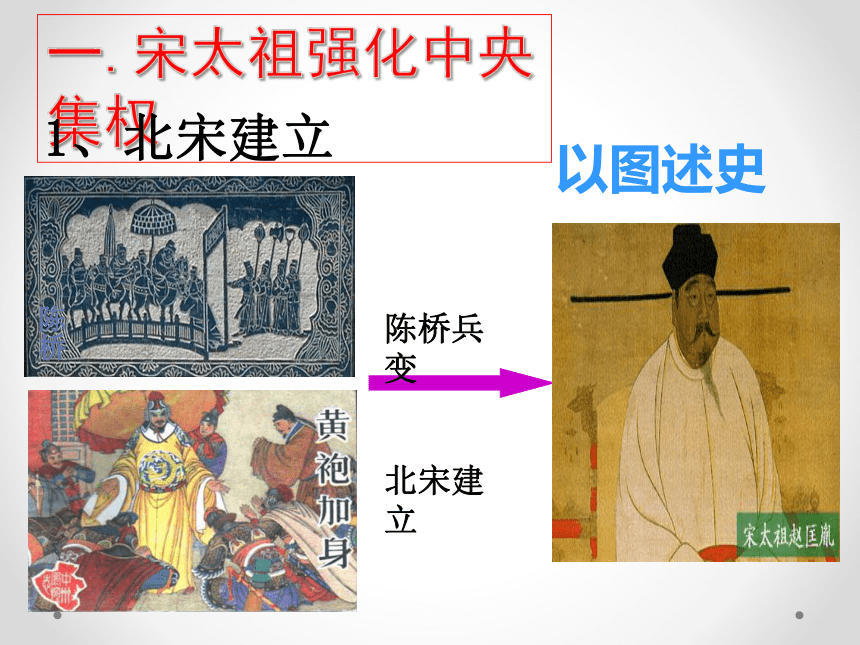

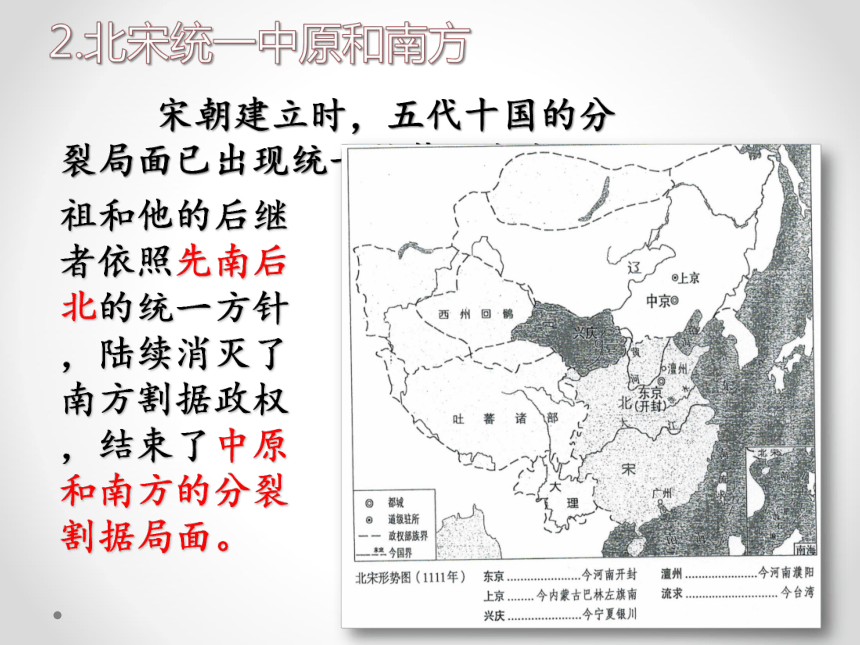

宋朝是“文人的天堂”是中国古代 “最美好的时代”。 后周国势在五代中最强。周世宗注重发展生产,又整顿军队、南征北伐,希图统一全国,惜未能完成而病逝于军中。其子恭帝即位,年方七岁,由太后临朝。这种孤儿寡妇的局面自能维持多久……史事链接周世宗陈桥以图述史一.宋太祖强化中央集权1、北宋建立建立时间:

建立者:

都城:960年赵匡胤(宋太祖)开封北宋2.北宋统一中原和南方赵匡胤当皇帝的第二年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“削夺其权,制其钱谷、收其精兵,则天下自安矣。” 赵普所说的“权”“钱”“兵”,指的是什么?宋太祖对此采取了哪些措施?—军权—行政、司法权—财权看图讲史事3.宋太祖强化中央集权解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。

控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。

经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。(1)集中兵权宋太祖采取灵活方式,降低宰相的待遇。在他刚登皇位时,宰相上殿奏事,太祖都让座献茶,商谈国事。后来宰相范质上殿奏事,太祖照例赐座,可开始奏事时,太祖说:“我最近眼睛有些昏沉,请把奏章拿近来我看。”范质便离开自己座位,走近太祖,太祖暗中吩咐宦官,把宰相的座位撤去。从此以后宰相见,也只能站着和皇帝说话了。史事链接防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权。

宋朝的宰相往往不止一人,在宰相之下又设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政;还设立多重机构,

分割宰相的军政、财政大权。(2)削弱相权,强化皇权秦汉唐北宋枢密院三司枢密使(军事)三司使(财政)中书增设参知政事

为副相(行政)趋势:

削弱相权,强化皇权集中行政、财权、司法权——在中央派文臣担任各地州县的长官。

知州实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;

各州府设置通判,以分知州的权力。(3)地方(政权) (财权)取消节度使收税的权力,

设置转运使,把地方财赋收归中央。材料研读 《宋史·职官志》记载:宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

根据材料,说说通判的的职权和作用。 通过上述措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。学名:长翅帽设计者:赵匡胤设计意图:?猜猜看史海趣闻——宋代官帽问题5:依据表格信息和教材内容说说宋代科举制度有什么新发展? 科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。我最向往的朝代就是宋朝。

——余秋雨脑洞大开 如果回到宋朝,你会选择过何种生活?(文人?军人?还是其他?)结合所学的知识,说说你的理由。

一个千年的中国(宋朝),是世界超级大国,也是世界上最强大的国家。

——[美] 耶鲁大学教授乔纳森天子重英豪,文章教尔曹。

万般皆下品,唯有读书高。

——《神童诗》宋?汪洙如何看待“万般皆下品,唯有读书高”的观点?

客观上推动了文化教育的发展,,但从历史影响看,它强化了“为当官而读书”的观念 。 宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”。

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?1.重文轻武的政策 为了防止唐末以来武将专横跋扈的的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取拟制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。武将受到多方面的牵制,带兵打仗要按照朝廷授予的“阵图”行军布阵,这严重束缚了统军的指挥权。二.重文轻武的政策 宋朝重文轻武,主要是为了压抑武将,防止武将跋扈,但不是轻视武备乃至军队。事实上,宋朝对军队是极为重视的,每年的军费开支约占财政支出的七八成,军队人数最多时达到120多万。相关史事3.宋朝重文轻武的影响 宋朝的重文轻武,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的巩固和社会的安定。材料:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役(北宋灭亡的标志),虏骑(少数民族骑兵)所过,莫不溃散。

——(南宋)朱熹:《朱子语类》和你的小伙伴们一起找找,哪些政策出了问题?群策群力(合作探究)三、埋下祸根——危天下①设转运使管理地方财权②分割宰相的权力③禁军定期换防④将调兵权和统兵权分离⑤增设通判监督知州⑥重文轻武政府机构重叠,效率低下,财政开支庞大。军队指挥作战不灵,战斗力下降地方财政困难积贫积弱知识拓展重文轻武的弊端

宋朝实行重文轻武的政策,对政权的稳固有积极的作用,但也造成了负面的影响。文臣掌兵,不熟悉军务,而将不专兵,兵无常帅,导致军队战斗力减弱。文官得到重用,逐渐形成以士大夫为主体的官僚集团,但由于政治机构重叠,相互牵制,官吏冗多,人浮于事,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。历史的启示 通过本课的学习,为实现中国梦和社会主义和谐社会献言献策练习题1.“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国历史上有名的皇帝,其中建立北宋的“宋祖”是( )

A.刘备 B.苻坚 C.李世民 D.赵匡胤

2.下列各项中,不属于北宋加强中央集权措施的是( )

A. 派文官担任地方长官,设通判监督

B. 将地方财政权收归中央

C. 宰相权力被一分为三

D. 在地方上设节度使,掌握经济和军事大权

3.宋初以 “ 重文轻武 ” 为基本国策,大量提拔文人担任官职,这些受提拔的人主要来源于 ( )

A.开国功臣 B.皇亲国戚

C.科举考试 D.地方推荐 DDC2.对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断。中央机构的要职由文人出任。

文臣主持国家的军事大权。

派文人担任地方的知州。

知州的权力很大,不受牵制。

扩大科举考试录取的名额。

武将只有调动军队的权力。√ × √ √ √ ×

宰相制度的健全,是太祖开国四年之后的事情。乾德二年(964)正月,范质、王溥、魏仁浦三相并罢,完成了从后周到赵宋的宰相人选过渡期。同月,赵普拜相,“上视若左右手,事无大小,悉咨决焉。”(《宋史·赵普传》)一直到开宝六年(973)八月,太祖对赵普信任有加,中书只有赵普独相,这段时间持续将近十年。参知政事第六课北宋的政治1.“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国历史上有名的皇帝,其中建立北宋的“宋祖”是( )

A.刘备 B.苻坚 C.李世民 D.赵匡胤

2.下列各项中,不属于北宋加强中央集权措施的是( )

A. 派文官担任地方长官,设通判监督

B. 将地方财政权收归中央

C. 宰相权力被一分为三

D. 在地方上设节度使,掌握经济和军事大权

3.宋初以 “ 重文轻武 ” 为基本国策,大量提拔文人担任官职,这些受提拔的人主要来源于 ( )

A.开国功臣 B.皇亲国戚

C.科举考试 D.地方推荐 DDC“华夏民族的文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世” ——陈寅恪

“谈到十一世纪,我们犹如来到最伟大的时期” ——李约瑟

如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。 ——英国历史学家汤因比

宋朝是“文人的天堂”是中国古代 “最美好的时代”。 后周国势在五代中最强。周世宗注重发展生产,又整顿军队、南征北伐,希图统一全国,惜未能完成而病逝于军中。其子恭帝即位,年方七岁,由太后临朝。这种孤儿寡妇的局面自能维持多久……史事链接周世宗陈桥以图述史一.宋太祖强化中央集权1、北宋建立建立时间:

建立者:

都城:960年赵匡胤(宋太祖)开封北宋2.北宋统一中原和南方赵匡胤当皇帝的第二年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“削夺其权,制其钱谷、收其精兵,则天下自安矣。” 赵普所说的“权”“钱”“兵”,指的是什么?宋太祖对此采取了哪些措施?—军权—行政、司法权—财权看图讲史事3.宋太祖强化中央集权解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。

控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。

经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。(1)集中兵权宋太祖采取灵活方式,降低宰相的待遇。在他刚登皇位时,宰相上殿奏事,太祖都让座献茶,商谈国事。后来宰相范质上殿奏事,太祖照例赐座,可开始奏事时,太祖说:“我最近眼睛有些昏沉,请把奏章拿近来我看。”范质便离开自己座位,走近太祖,太祖暗中吩咐宦官,把宰相的座位撤去。从此以后宰相见,也只能站着和皇帝说话了。史事链接防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权。

宋朝的宰相往往不止一人,在宰相之下又设相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政;还设立多重机构,

分割宰相的军政、财政大权。(2)削弱相权,强化皇权秦汉唐北宋枢密院三司枢密使(军事)三司使(财政)中书增设参知政事

为副相(行政)趋势:

削弱相权,强化皇权集中行政、财权、司法权——在中央派文臣担任各地州县的长官。

知州实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;

各州府设置通判,以分知州的权力。(3)地方(政权) (财权)取消节度使收税的权力,

设置转运使,把地方财赋收归中央。材料研读 《宋史·职官志》记载:宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方长官)通签书施行”。

根据材料,说说通判的的职权和作用。 通过上述措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。学名:长翅帽设计者:赵匡胤设计意图:?猜猜看史海趣闻——宋代官帽问题5:依据表格信息和教材内容说说宋代科举制度有什么新发展? 科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。我最向往的朝代就是宋朝。

——余秋雨脑洞大开 如果回到宋朝,你会选择过何种生活?(文人?军人?还是其他?)结合所学的知识,说说你的理由。

一个千年的中国(宋朝),是世界超级大国,也是世界上最强大的国家。

——[美] 耶鲁大学教授乔纳森天子重英豪,文章教尔曹。

万般皆下品,唯有读书高。

——《神童诗》宋?汪洙如何看待“万般皆下品,唯有读书高”的观点?

客观上推动了文化教育的发展,,但从历史影响看,它强化了“为当官而读书”的观念 。 宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”。

武将为什么会发出这样的感慨?为什么当时的人不以从军为荣?1.重文轻武的政策 为了防止唐末以来武将专横跋扈的的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取拟制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。武将受到多方面的牵制,带兵打仗要按照朝廷授予的“阵图”行军布阵,这严重束缚了统军的指挥权。二.重文轻武的政策 宋朝重文轻武,主要是为了压抑武将,防止武将跋扈,但不是轻视武备乃至军队。事实上,宋朝对军队是极为重视的,每年的军费开支约占财政支出的七八成,军队人数最多时达到120多万。相关史事3.宋朝重文轻武的影响 宋朝的重文轻武,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的巩固和社会的安定。材料:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役(北宋灭亡的标志),虏骑(少数民族骑兵)所过,莫不溃散。

——(南宋)朱熹:《朱子语类》和你的小伙伴们一起找找,哪些政策出了问题?群策群力(合作探究)三、埋下祸根——危天下①设转运使管理地方财权②分割宰相的权力③禁军定期换防④将调兵权和统兵权分离⑤增设通判监督知州⑥重文轻武政府机构重叠,效率低下,财政开支庞大。军队指挥作战不灵,战斗力下降地方财政困难积贫积弱知识拓展重文轻武的弊端

宋朝实行重文轻武的政策,对政权的稳固有积极的作用,但也造成了负面的影响。文臣掌兵,不熟悉军务,而将不专兵,兵无常帅,导致军队战斗力减弱。文官得到重用,逐渐形成以士大夫为主体的官僚集团,但由于政治机构重叠,相互牵制,官吏冗多,人浮于事,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。历史的启示 通过本课的学习,为实现中国梦和社会主义和谐社会献言献策练习题1.“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国历史上有名的皇帝,其中建立北宋的“宋祖”是( )

A.刘备 B.苻坚 C.李世民 D.赵匡胤

2.下列各项中,不属于北宋加强中央集权措施的是( )

A. 派文官担任地方长官,设通判监督

B. 将地方财政权收归中央

C. 宰相权力被一分为三

D. 在地方上设节度使,掌握经济和军事大权

3.宋初以 “ 重文轻武 ” 为基本国策,大量提拔文人担任官职,这些受提拔的人主要来源于 ( )

A.开国功臣 B.皇亲国戚

C.科举考试 D.地方推荐 DDC2.对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断。中央机构的要职由文人出任。

文臣主持国家的军事大权。

派文人担任地方的知州。

知州的权力很大,不受牵制。

扩大科举考试录取的名额。

武将只有调动军队的权力。√ × √ √ √ ×

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源