历史:4.1《第11课 经济建设的发展和曲折》ppt课件(新人教版-必修2)

文档属性

| 名称 | 历史:4.1《第11课 经济建设的发展和曲折》ppt课件(新人教版-必修2) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-01-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。新课标人教版课件系列《高中历史》

必修2第11课 经济建设的发展和曲折教学目标1、知识与能力:

(1)识记国民经济的恢复,一五计划,社会主义改造,中共八大,大跃进和人民公社化运动,国民经济的调整文革中国民经济的损失,周恩来恢复调整国民经济,邓小平进行全面整顿;

(2)引导学生理解生产力与生产关系之间的辩证关系;主观能动性与客观规律性之间的关系;分析社会主义建设道路探索中的经验和教训;

(3)培养学生有条理地表达对社会和历史现象的想法与观点,以及解释一般社会现象和历史问题的能力。

2、过程与方法:

(1)搜集和展示资料数据,能比较建国初期、一五计划时期、十年社会主义探索时期、文革时期等各个时期我国经济建设所取得的成就或出现的挫折及其原因;

(2)引导学生从史料中探索经济建设的经验与教训,从中认识经济发展的基本规律;(3)利用历史图片进行直观教学,体会我国经济建设的曲折历程。

3、情感态度与价值观:

(1)明确社会主义建设必须从国情出发,啊客观经济规律办事,培养学生实事求是的精神和关注国情的意识。认识到社会主义建设不论遇到什么困难,终将不断前进。

(2)分析社会主义建设道路探索中的经验和教训,培养学生解释一般社会现象和历史问题的能力。

(3)培养学生要正确分析和判断社会主要矛盾,明确我国经济建设必须坚持以经济建设为中心的正确性。

★教学重点和难点:

重点:中共八大的正确决策、大跃进和人民公社化运动。

难点:分析20世纪50~70年代中国在社会主义建设道路探索中取得的经验和教训。★教学方法:

由于初中历史教材和高一政治对本课内容已作了初步阐述,这些为学生学好本课内容奠定了基础。在学习过程中学生存在的主要问题是如何运用这些知识分析解决问题。设计中注重在构建知识结构的基础上,通过相关图片和文字材料中的信息,引导学生进行知识的迁移与深化,以提升学生思维,激发学生学习兴趣。同时注意引导学生运用教材知识分析了解党在不同的历史时期对建设社会主义道路进行的探索,总结社会主义建设道路探索中的经验和教训,培养学生有条理地表达对社会和历史现象的想法与观点,以及解释一般社会现象和历史问题的能力。

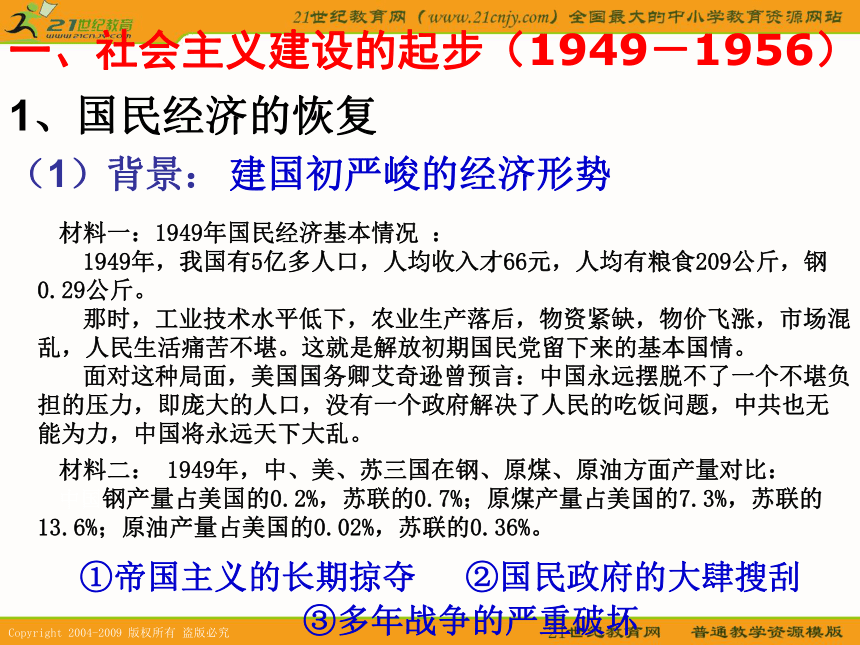

教师引导学习和学生自主学习、探究学习相结合,在创设问题情境,引导学生发现问题、提出问题、分析问题,自主构建知识结构,教师进行引导和评析。整个课堂形成一种师生互动、生生互动的合作学习的场景。一、社会主义建设的起步(1949-1956)1、国民经济的恢复材料一:1949年国民经济基本情况 :

1949年,我国有5亿多人口,人均收入才66元,人均有粮食209公斤,钢0.29公斤。

那时,工业技术水平低下,农业生产落后,物资紧缺,物价飞涨,市场混乱,人民生活痛苦不堪。这就是解放初期国民党留下来的基本国情。

面对这种局面,美国国务卿艾奇逊曾预言:中国永远摆脱不了一个不堪负担的压力,即庞大的人口,没有一个政府解决了人民的吃饭问题,中共也无能为力,中国将永远天下大乱。

建国初严峻的经济形势(1)背景:材料二: 1949年,中、美、苏三国在钢、原煤、原油方面产量对比:

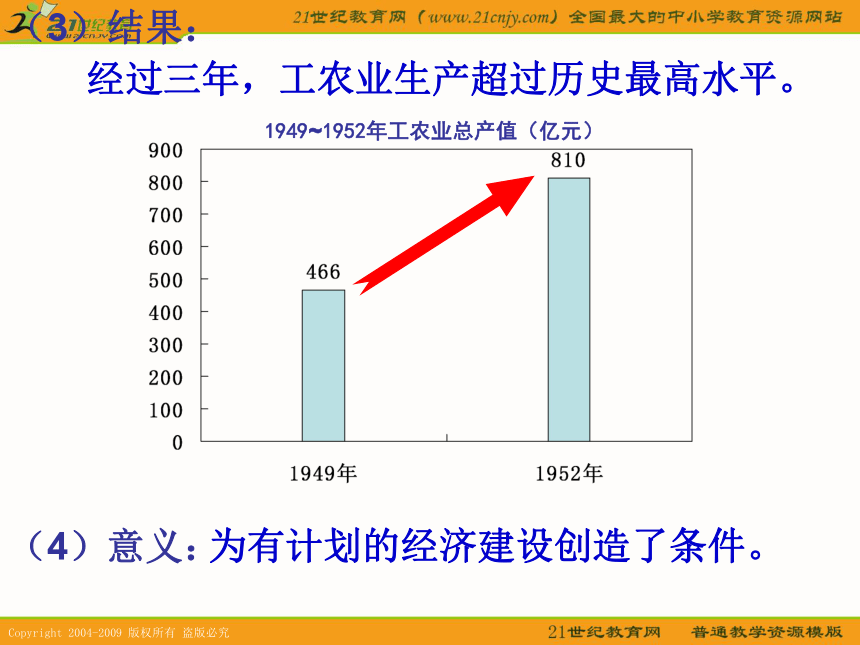

中国钢产量占美国的0.2%,苏联的0.7%;原煤产量占美国的7.3%,苏联的13.6%;原油产量占美国的0.02%,苏联的0.36%。①帝国主义的长期掠夺②国民政府的大肆搜刮③多年战争的严重破坏( 2)措施:没收官僚资本,建立国营经济稳定物价,统一财经合理调整资本主义工商业恢复发展工农业生产(4)意义:为有计划的经济建设创造了条件。(3)结果:经过三年,工农业生产超过历史最高水平。2、“一五计划”材料:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。用外国人的话说,这是一个连铁钉都需要进口的国家。”

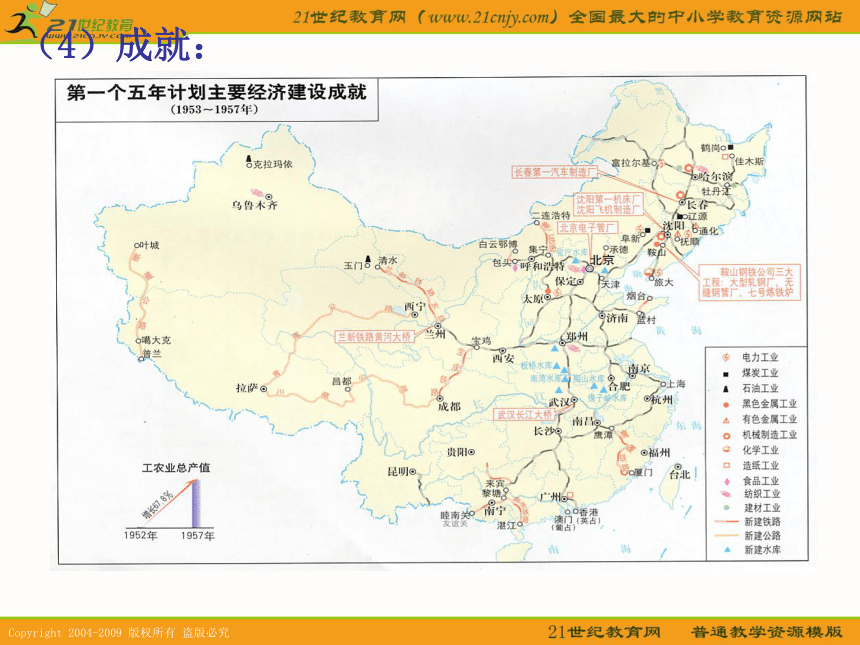

——毛泽东(1)“一五计划”实施的背景是什么?现代工业基础薄弱,门类残缺不全(2)目的:(3)任务:为迅速发展生产力,实现社会主义工业化。集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。(4)成就:(5)意义: 开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定初步基础3、社会主义改造

⑴农业⑵手工业⑶资本主义工商业——参加合作社——参加合作社——全行业公私合营(2)实质:将生产资料由私有制转变为社会主义公有制(1)内容(3)意义:标志着社会主义制度在我国基本建立,中国进入社会主义初级阶段二、探索与失误(1956-1966)1、中共八大(2)内容(3)意义①分析社会主要矛盾②确立党的主要任务富有创造性、成功的探索(1)背景国际环境:

国内环境:③经济建设方针2、“三面红旗”(1)总路线“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”(2) “大跃进”(3)人民公社化运动“一大二公”3、国民经济的调整(1)原因:(2)国民经济的八字方针调整、巩固、

充实、提高(3)成就:第一颗原子弹爆炸成功失误: 正确: 中共八大

1956“大跃进”

1958人民公社化运动

1958国民经济的调整

1960启示一:社会主义建设必须从国情出发,正确分析国内主要矛盾。三年经济困难

1959-1961启示二:社会主义建设必须实事求是,尊重客观规律。启示三:生产关系的变革必须与生产力水平相适应。三、国民经济的劫难(1966-1976)1、“文革”时期经济形势怎样? “文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本投资的80%,超过了建国30年全部固定资产的总和。 ──李先念思考?

1967年、1968年国民经济下降的原因是什么?2、“文革”时期哪两个时间段经济形较好?为什么?材料一:1973年国民经济计划完成情况材料二:1975年国民经济回升的情况材料一的原因是:

周恩来的调整——着手恢复调整国民经济材料二的原因是:

邓小平的整顿——明确提出全面整顿的思想,并采取有效措施全面整顿经济形势较好的有1973年和1975年3、从全面建设社会主义十年中你得出哪些经验教训?1、社会主义建设必须从国情出发,正确分析国内的主要矛盾。2、社会主义制度确立后,必须始终以经济建设为中心,把发展生产力放在首位。3、经济建设必须尊重客观规律,必须有计划按比例进行,不能急于求成。4、生产关系的变革必须与生产力的水平相适应。5、必须坚持民主集中制和集体领导制,加强社会主义民主和法制建设。课堂小结 从1949年新中国成立到1976年“文化大革命”的结束,我国的经济建设是在成功与失败的交替中不断前进的。无论是成功的经验还是失败的教训都是今天我们进行社会主义现代化建设的宝贵财富,值得我们借鉴和反思。历史再次雄辩的证明:无论是革命还是建设,唯有坚持实事求是的马克思主义的思想路线,才能克服重重困难 ,开创新的天地!1、1960年,中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,其中“调整”是指:( )课堂练习A、调整阶级斗争与经济建设关系

B、调整党的知识分子政策

C、调整中共与民主党的关系

D、调整国民经济各部门间失衡的比例关系

D2、人民公社中犯的“一大二公”的错误主要原因在于 ( )A、偏离了工作重心

B、错误估计了阶级斗争的形势

C、超越了当时生产力发展水平

D、挫伤了农民生产积极性

C再见

必修2第11课 经济建设的发展和曲折教学目标1、知识与能力:

(1)识记国民经济的恢复,一五计划,社会主义改造,中共八大,大跃进和人民公社化运动,国民经济的调整文革中国民经济的损失,周恩来恢复调整国民经济,邓小平进行全面整顿;

(2)引导学生理解生产力与生产关系之间的辩证关系;主观能动性与客观规律性之间的关系;分析社会主义建设道路探索中的经验和教训;

(3)培养学生有条理地表达对社会和历史现象的想法与观点,以及解释一般社会现象和历史问题的能力。

2、过程与方法:

(1)搜集和展示资料数据,能比较建国初期、一五计划时期、十年社会主义探索时期、文革时期等各个时期我国经济建设所取得的成就或出现的挫折及其原因;

(2)引导学生从史料中探索经济建设的经验与教训,从中认识经济发展的基本规律;(3)利用历史图片进行直观教学,体会我国经济建设的曲折历程。

3、情感态度与价值观:

(1)明确社会主义建设必须从国情出发,啊客观经济规律办事,培养学生实事求是的精神和关注国情的意识。认识到社会主义建设不论遇到什么困难,终将不断前进。

(2)分析社会主义建设道路探索中的经验和教训,培养学生解释一般社会现象和历史问题的能力。

(3)培养学生要正确分析和判断社会主要矛盾,明确我国经济建设必须坚持以经济建设为中心的正确性。

★教学重点和难点:

重点:中共八大的正确决策、大跃进和人民公社化运动。

难点:分析20世纪50~70年代中国在社会主义建设道路探索中取得的经验和教训。★教学方法:

由于初中历史教材和高一政治对本课内容已作了初步阐述,这些为学生学好本课内容奠定了基础。在学习过程中学生存在的主要问题是如何运用这些知识分析解决问题。设计中注重在构建知识结构的基础上,通过相关图片和文字材料中的信息,引导学生进行知识的迁移与深化,以提升学生思维,激发学生学习兴趣。同时注意引导学生运用教材知识分析了解党在不同的历史时期对建设社会主义道路进行的探索,总结社会主义建设道路探索中的经验和教训,培养学生有条理地表达对社会和历史现象的想法与观点,以及解释一般社会现象和历史问题的能力。

教师引导学习和学生自主学习、探究学习相结合,在创设问题情境,引导学生发现问题、提出问题、分析问题,自主构建知识结构,教师进行引导和评析。整个课堂形成一种师生互动、生生互动的合作学习的场景。一、社会主义建设的起步(1949-1956)1、国民经济的恢复材料一:1949年国民经济基本情况 :

1949年,我国有5亿多人口,人均收入才66元,人均有粮食209公斤,钢0.29公斤。

那时,工业技术水平低下,农业生产落后,物资紧缺,物价飞涨,市场混乱,人民生活痛苦不堪。这就是解放初期国民党留下来的基本国情。

面对这种局面,美国国务卿艾奇逊曾预言:中国永远摆脱不了一个不堪负担的压力,即庞大的人口,没有一个政府解决了人民的吃饭问题,中共也无能为力,中国将永远天下大乱。

建国初严峻的经济形势(1)背景:材料二: 1949年,中、美、苏三国在钢、原煤、原油方面产量对比:

中国钢产量占美国的0.2%,苏联的0.7%;原煤产量占美国的7.3%,苏联的13.6%;原油产量占美国的0.02%,苏联的0.36%。①帝国主义的长期掠夺②国民政府的大肆搜刮③多年战争的严重破坏( 2)措施:没收官僚资本,建立国营经济稳定物价,统一财经合理调整资本主义工商业恢复发展工农业生产(4)意义:为有计划的经济建设创造了条件。(3)结果:经过三年,工农业生产超过历史最高水平。2、“一五计划”材料:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。用外国人的话说,这是一个连铁钉都需要进口的国家。”

——毛泽东(1)“一五计划”实施的背景是什么?现代工业基础薄弱,门类残缺不全(2)目的:(3)任务:为迅速发展生产力,实现社会主义工业化。集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。(4)成就:(5)意义: 开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定初步基础3、社会主义改造

⑴农业⑵手工业⑶资本主义工商业——参加合作社——参加合作社——全行业公私合营(2)实质:将生产资料由私有制转变为社会主义公有制(1)内容(3)意义:标志着社会主义制度在我国基本建立,中国进入社会主义初级阶段二、探索与失误(1956-1966)1、中共八大(2)内容(3)意义①分析社会主要矛盾②确立党的主要任务富有创造性、成功的探索(1)背景国际环境:

国内环境:③经济建设方针2、“三面红旗”(1)总路线“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”(2) “大跃进”(3)人民公社化运动“一大二公”3、国民经济的调整(1)原因:(2)国民经济的八字方针调整、巩固、

充实、提高(3)成就:第一颗原子弹爆炸成功失误: 正确: 中共八大

1956“大跃进”

1958人民公社化运动

1958国民经济的调整

1960启示一:社会主义建设必须从国情出发,正确分析国内主要矛盾。三年经济困难

1959-1961启示二:社会主义建设必须实事求是,尊重客观规律。启示三:生产关系的变革必须与生产力水平相适应。三、国民经济的劫难(1966-1976)1、“文革”时期经济形势怎样? “文化大革命”动乱十年,在经济上,只是国民收入就损失人民币5000亿元。这个数字相当于建国30年全部基本投资的80%,超过了建国30年全部固定资产的总和。 ──李先念思考?

1967年、1968年国民经济下降的原因是什么?2、“文革”时期哪两个时间段经济形较好?为什么?材料一:1973年国民经济计划完成情况材料二:1975年国民经济回升的情况材料一的原因是:

周恩来的调整——着手恢复调整国民经济材料二的原因是:

邓小平的整顿——明确提出全面整顿的思想,并采取有效措施全面整顿经济形势较好的有1973年和1975年3、从全面建设社会主义十年中你得出哪些经验教训?1、社会主义建设必须从国情出发,正确分析国内的主要矛盾。2、社会主义制度确立后,必须始终以经济建设为中心,把发展生产力放在首位。3、经济建设必须尊重客观规律,必须有计划按比例进行,不能急于求成。4、生产关系的变革必须与生产力的水平相适应。5、必须坚持民主集中制和集体领导制,加强社会主义民主和法制建设。课堂小结 从1949年新中国成立到1976年“文化大革命”的结束,我国的经济建设是在成功与失败的交替中不断前进的。无论是成功的经验还是失败的教训都是今天我们进行社会主义现代化建设的宝贵财富,值得我们借鉴和反思。历史再次雄辩的证明:无论是革命还是建设,唯有坚持实事求是的马克思主义的思想路线,才能克服重重困难 ,开创新的天地!1、1960年,中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针,其中“调整”是指:( )课堂练习A、调整阶级斗争与经济建设关系

B、调整党的知识分子政策

C、调整中共与民主党的关系

D、调整国民经济各部门间失衡的比例关系

D2、人民公社中犯的“一大二公”的错误主要原因在于 ( )A、偏离了工作重心

B、错误估计了阶级斗争的形势

C、超越了当时生产力发展水平

D、挫伤了农民生产积极性

C再见

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势