浙教版中考科学第一轮复习物理2 机械运动专题学案

文档属性

| 名称 | 浙教版中考科学第一轮复习物理2 机械运动专题学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 216.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-03-21 08:18:19 | ||

图片预览

文档简介

浙教版中考第一轮复习物理——2、机械运动-学案

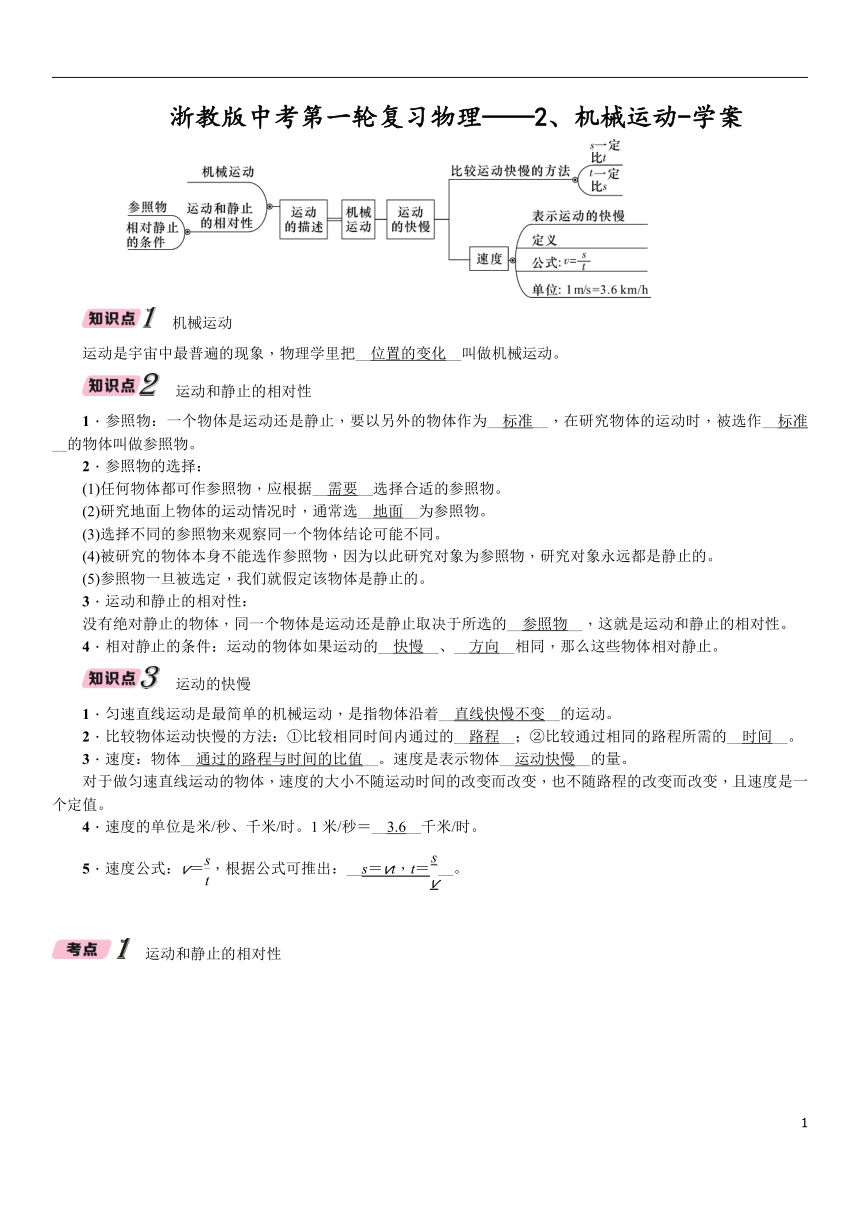

机械运动

运动是宇宙中最普遍的现象,物理学里把__位置的变化__叫做机械运动。

运动和静止的相对性

1.参照物:一个物体是运动还是静止,要以另外的物体作为__标准__,在研究物体的运动时,被选作__标准__的物体叫做参照物。

2.参照物的选择:

(1)任何物体都可作参照物,应根据__需要__选择合适的参照物。

(2)研究地面上物体的运动情况时,通常选__地面__为参照物。

(3)选择不同的参照物来观察同一个物体结论可能不同。

(4)被研究的物体本身不能选作参照物,因为以此研究对象为参照物,研究对象永远都是静止的。

(5)参照物一旦被选定,我们就假定该物体是静止的。

3.运动和静止的相对性:

没有绝对静止的物体,同一个物体是运动还是静止取决于所选的__参照物__,这就是运动和静止的相对性。

4.相对静止的条件:运动的物体如果运动的__快慢__、__方向__相同,那么这些物体相对静止。

运动的快慢

1.匀速直线运动是最简单的机械运动,是指物体沿着__直线快慢不变__的运动。

2.比较物体运动快慢的方法:①比较相同时间内通过的__路程__;②比较通过相同的路程所需的__时间__。

3.速度:物体__通过的路程与时间的比值__。速度是表示物体__运动快慢__的量。

对于做匀速直线运动的物体,速度的大小不随运动时间的改变而改变,也不随路程的改变而改变,且速度是一个定值。

4.速度的单位是米/秒、千米/时。1米/秒=__3.6__千米/时。

5.速度公式:v=,根据公式可推出:__s=vt,t=__。

运动和静止的相对性

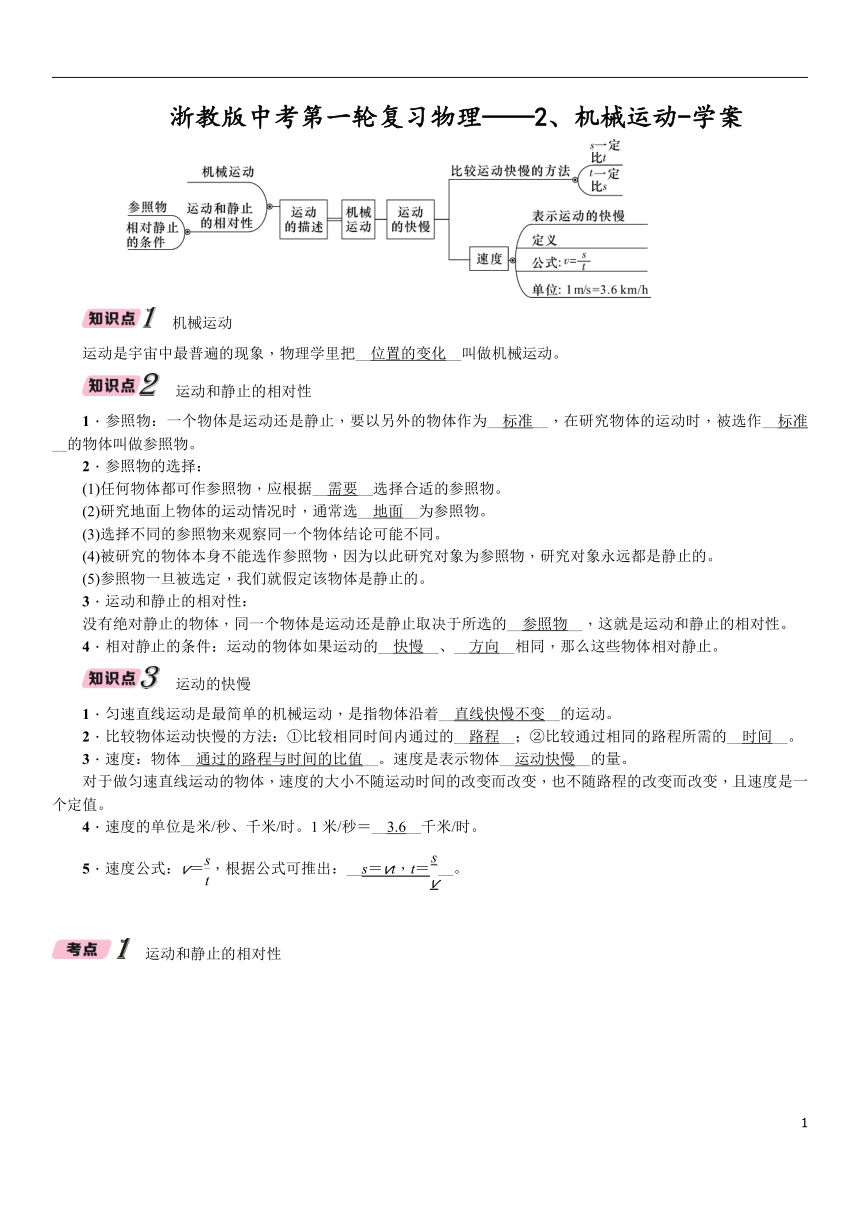

【例1】如图小球相对于水平桌面静止。小红通过观察作出如下判断,正确的是( )

A.窗外另一列车相对她不动,则她坐的车一定是对地静止的

B.窗外另一列车相对她向东行驶,则她坐的车一定对地向西行驶

C.小球突然“自动”向东滚动,则她坐的车一定向西启动

D.小球突然“自动”滚动,则她坐的车运动状态一定发生了变化

【解析】A窗外另一列车相对她不动,可能两车运动状态相同,A错误;B窗外另一列车相对她向东行驶,则她坐的车可能对地向西行驶,另一辆车静止不动;或她的车静止不动,而另一辆车向东运动;C小球突然“自动”向东滚动,则她坐的车可能向西启动,也可能向东减速,C错误;D小球突然“自动”滚动,则她坐的车运动状态一定发生了变化,D正确。故选D。

【答案】D

1.在平直轨道上匀速行驶的火车内,放在小桌上的茶杯相对于下列哪个物体是运动的( C )

A.这列火车的车厢 B.坐在车厢椅子上的乘客

C.从旁边走过的列车员 D.关着的车门

【疑难易错点睛】应用运动和静止的相对性解题时,通常把题目分成三个部分,即:研究对象,参照物和物体运动情况,根据已知的两个条件来判定出答案。

速度的简单计算

【例2】在一次爆破中,用一根1 m长的导火线引爆炸弹,导火线以0.5 cm/s的速度燃烧,点火者点着导火线以后,以4 m/s的速度跑开,他能不能在爆炸前跑到爆炸地点600 m以外的安全地区?

【解析】解法1:求出导火线从开始燃烧到燃烧完这段时间内,点火者跑开的距离,把这个距离与安全距离相比较。

设导火线燃烧完所需时间为t1,因为v1=,所以t1===200 s。设在t1这段时间内点火者能跑开的距离为s,则s=v2t1=4 m/s×200 s=800 m,因为800 m>600 m,所以点火者能在爆炸前跑到安全区。

解法2:把导火线燃烧完所需的时间和点火者跑到安全区所需的时间加以比较。

设导火线燃烧完所需时间为t1,因为v1=,所以t1===200 s。

设点火者跑到安全区所需时间为t2,因为v2=,所以t2===150 s,因为150 s<200 s,所以点火者能在爆炸前跑到安全区。

解法3:求出点火者跑到安全区所需时间,再算出这段时间内可燃烧多长的导火线,把这个长度与1 m相比较。

设点火者跑到安全区所需时间为t2,因为v2=,所以t2===150 s,设t2这段时间内,导火线烧掉的长度s=v1t2=0.5 cm/s×150 s=75 cm,因为75 cm<100 cm,所以点火者能在爆炸前跑到安全区。

【答案】点火者能在爆炸前跑到安全区。

2.环卫工人驾驶着洒水车以9 km/h的速度在市区道路上行驶,进行路面洒水工作,通过2.25 km道路所用的时间为__0.25__h。洒水车1 s行驶的路程是__2.5__m。

3.某艘船在静水中的速度为6 m/s,现在它在水流速度为2 m/s的河中逆流行驶,在经过一座桥时掉落了一只空木箱,经过了2分钟船上的人才发现,马上调头去寻找漂走的木箱,从此处到追上木箱,船行驶的路程至少为__960__m。

【疑难易错点睛】用v=解题,要注意对应性和统一性。

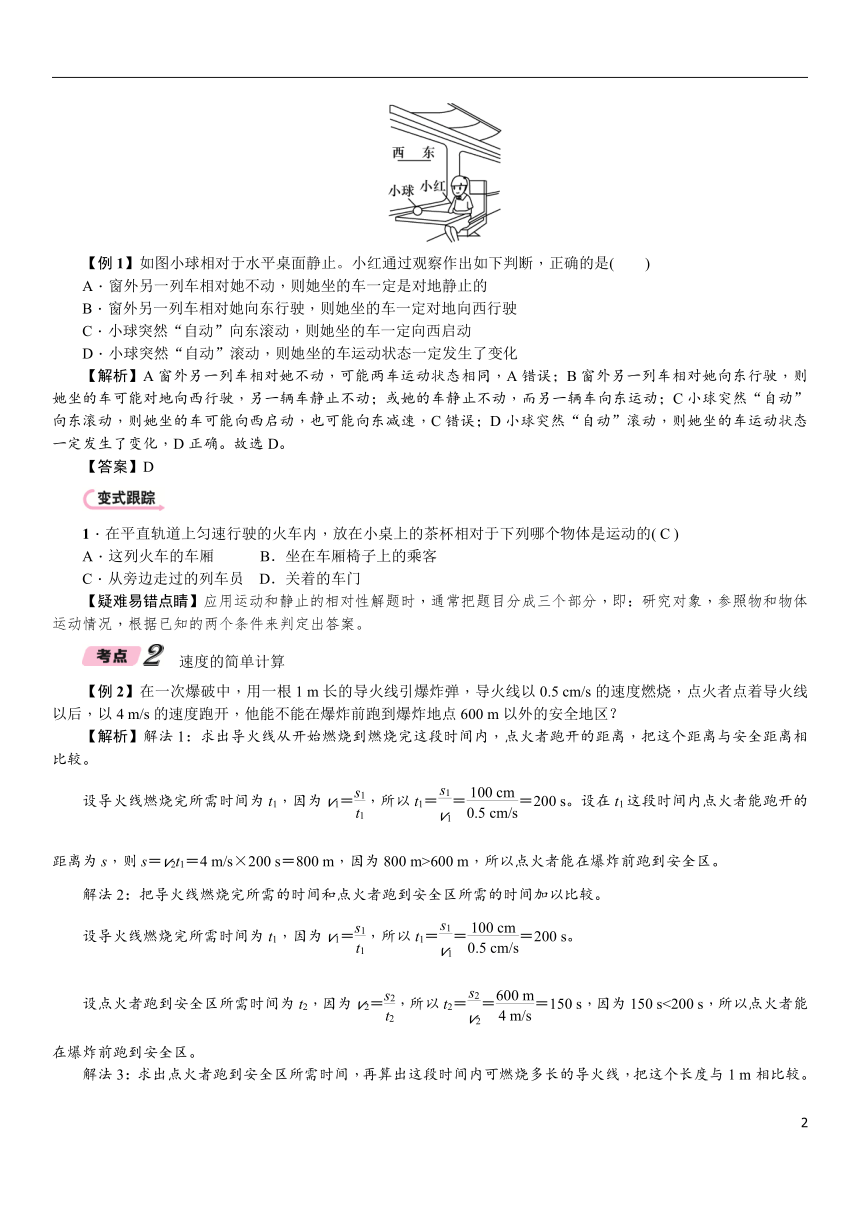

速度图像

【例3】甲、乙两辆小车都在做匀速直线运动,它们的s-t图像如图所示,由图比较甲、乙两辆小车运动的快慢,可判断运动较快的是____车。甲车的速度大小为____m/s。乙车在20 s内通过的路程为____m。

【解析】根据图像反映的物理意义可知:当t=0时,甲车、乙车的路程都是0,当t=4 s时,甲车行程是4 m,乙车行程是1 m,由速度公式可以求得。

(1)由图像看出:当t=0时,甲车、乙车的路程都是0,当t=4 s时,甲车行程是4 m,乙车行程是1 m,由v=知,v甲===1 m/s,v乙===0.25 m/s,故甲车快,甲车的速度为:1 m/s。

(2)乙车行驶20秒时,由s=vt=0.25 m/s×20 s=5 m。

【答案】甲;1;5

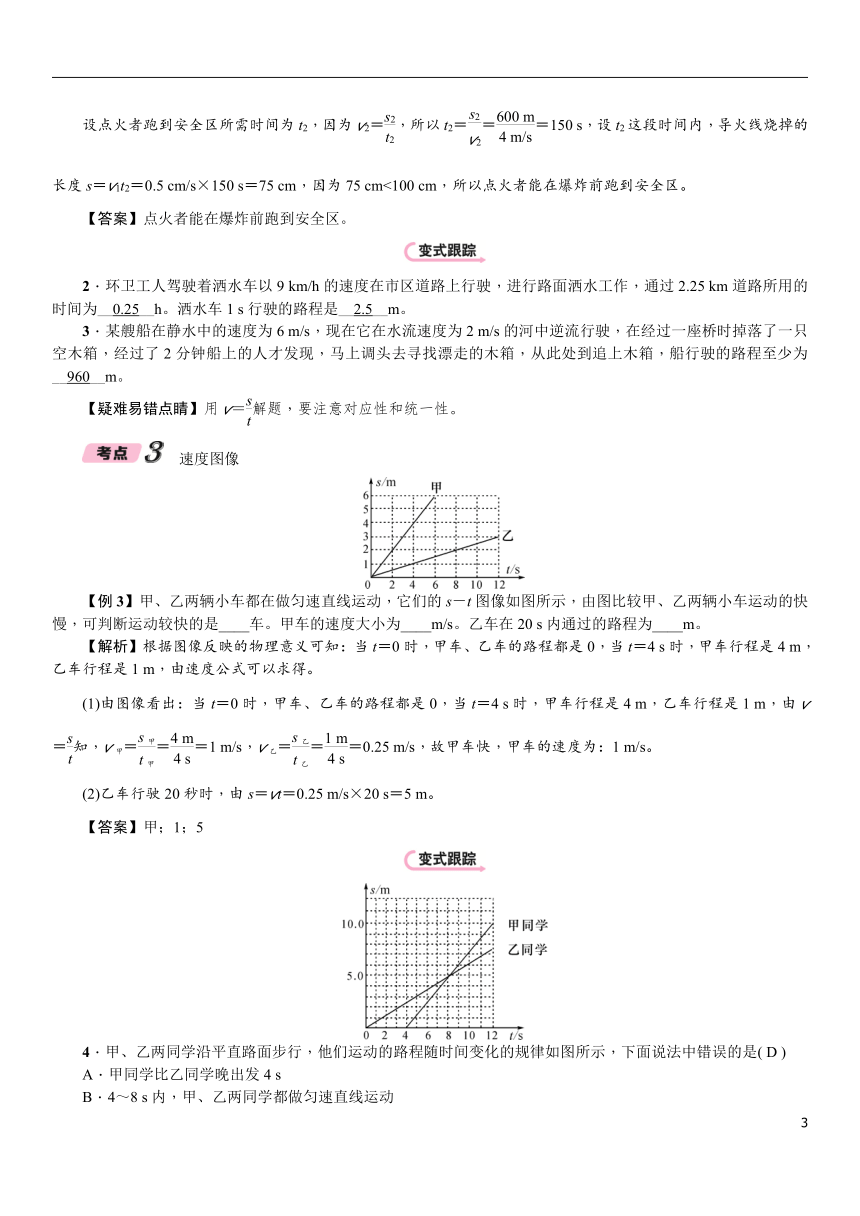

4.甲、乙两同学沿平直路面步行,他们运动的路程随时间变化的规律如图所示,下面说法中错误的是( D )

A.甲同学比乙同学晚出发4 s

B.4~8 s内,甲、乙两同学都做匀速直线运动

C.0~8 s内,甲、乙两同学通过的路程相等

D.8 s末甲、乙两同学速度相等

5.龟和兔在路程为s0的一段平直赛道上进行赛跑竞技比赛,它们赛跑的路程——时间图像如图所示,下列说法正确的是( D )

A.在完成s0赛段的比赛中,龟和兔都做匀速直线运动

B.在完成s0赛段的比赛中,龟比兔先到达比赛的终点

C.在完成s0赛段的比赛中,兔总是比龟跑得快

D.在完成s0赛段的比赛中,兔比龟的平均速度大

与速度相关的课外实验

【例4】如图,是一个水滴下落过程的示意图,水滴通过AB和BC所用时间均为0.1 s。水滴由A位置下落到C位置运动的距离是____cm,则这个过程中水滴下落的平均速度是____m/s。该水滴下落过程是____(选填“匀速直线”或“变速直线”)运动。

【解析】首先确定刻度尺的分度值,然后读出水滴由A位置下落到C位置运动的距离;已知时间和路程,利用v=计算平均速度;物体在相等的时间内通过的路程都相等,物体做匀速运动;物体在相等的时间内通过的路程不相等,物体做变速运动。

由图可知,刻度尺的分度值为1 cm,则水滴由A位置下落到C位置运动的距离为s=20.0 cm=0.2 m;则这个过程中水滴下落的平均速度是v===1 m/s;水滴通过AB和BC所用时间相等,路程不相等,所以该水滴下落过程是变速直线运动。

【答案】20.0;1;变速直线

6.科学探究源于观察和问题,拓展性小组同学观察到下列现象:跳伞运动员在未打开降落伞时下落很快,打开降落伞后下落的速度会减小;“瓢泼大雨”以很快速度降落到地面,而“毛毛细雨”则缓慢地飘落到地面。

【查阅资料】物体从高空下落时,速度越来越大,所受阻力也越来越大,当阻力增大到与重力相等时,将以某一速度做匀速直线运动,这个速度被称为物体下落的收尾速度。

【提出问题】物体从高空下落时的收尾速度与什么因素有关?

【建立猜想】①可能与物体的横截面积有关;②可能与物体的__质量(形状、重力等合理即可)__有关。

【设计方案】同学们经议论后认为,可以用小球作为理想化模型来代替生活中的不规则物体作为研究对象进行探究,于是同学们决定取5个不同的小球进行实验,在相同环境条件下,分别从同一高度(足够高)由静止下落,来探究小球从高空下落时的收尾速度与哪些因素有关。

【获取证据】相关测量数据见表:

小球编号 1 2 3 4 5

小球质量m(g) 2 5 5 5 45

小球半径r(m) 0.05 0.05 0.10 0.25 0.15

小球的收尾 速度v(m/s) 16 40 10 1.6 ?

【得出结论】

(1)比较1、2号小球的相关实验数据,可以得到的结论是__该实验环境下,半径相同的小球从高空落下时的收尾速度与质量成正比__。

【拓展应用】

(2)根据表中数据,推测5号小球的收尾速度v=__40__m/s。

(3)请你结合上述探究,解释“跳伞运动员打开降落伞后比打开降落伞前收尾速度小”的原因是__打开后,降落伞的横截面积增大__。

7.图甲是测量平均速度的实验,图乙是某老师的改进实验:将一小块含铁小重物(涂黑部分)密封在灌满水的长直玻璃管内。当长直玻璃管竖直后,迅速移去玻璃管顶端的小磁铁,小重物开始下落,分别测得小重物到达15 cm,30 cm,45 cm处所用的时间,实验数据如表:

,甲) ,乙)

距离/cm 时间/s 实验次数 15 30 45

1 1.00 1.92 2.82

2 0.99 1.94 2.80

3 0.98 1.90 2.78

(1)分析表中数据(不考虑实验误差),从最高处下落到玻璃管底部的过程中小重物__不是__(选填“是”或“不是”)做匀速直线运动。

(2)为求小重物在第一次实验时整个下落过程的平均速度,某同学采用了下列两种计算方法:

方法1:v==……

方法2:v==[++]÷3……

以上两次计算方法正确的是__方法一__。

(3)在甲实验中,要使铅笔在桌面上滚动的平均速度变大,可采取的方法有__增大纸板与桌面的夹角__(写出一点即可)。

(4)与甲实验相比,乙实验具有能保证物体做直线运动、便于观察实验过程等优点,但还有继续改进之处,你的改进建议是__增大玻璃管的长度__(写出一点即可)。

【疑难易错点睛】“速度的测量”类实验,要注意实验方法的综合应用。

巩固提高

1.两列火车如图所示,西子号列车上的乘客看到和谐号列车正在向东行驶,如果以地面为参照物,则下列说法正确的是( B )

A.若西子号向东行驶,则和谐号一定静止

B.若西子号向东行驶,则和谐号一定也向东行驶

C.若西子号静止,则和谐号可能向西行驶

D.若两车都向西行驶,则西子号行驶得较慢

2.小李每天坚持用“微信运动”来统计当天行走的步数,如图为她在6月12日的步行情况。按照正常成年人的身体指标和通常的步伐及频率,可以估测出( C )

A.小李的质量大约为500 kg

B.小李步行的平均速度大约为10 m/s

C.当天小李走过的路程大约为3 000 m

D.步行后小李心跳一次的时间大约为4 s

3.一辆汽车在平直的公路上行驶了120 km的路程,前半段路程的平均速度为60 km/h,后半段路程的平均速度为40 km/h,则汽车行驶这120 km( C )

A.所用时间为2.4 h B.所用时间为2.6 h

C.平均速度为48 km/h D.平均速度为50 km/h

4.蒙内(蒙巴萨——内罗毕)铁路是我国用中国技术,按中国标准帮肯尼亚修建的标轨铁路,今年5月31日正式通车运行。列车从蒙巴萨出发,以120 km/h的速度运行4 h后到达内罗毕,铁路全程约 __480__ km,行驶的过程中,以列车为参照物,路旁的建筑物是__运动__(选填“运动”或“静止”)的。

5.一个物体沿一条直线运动,其路程s和时间t的关系图像如图所示。根据图像,利用你所学的知识分析:物体在t=1.5 s时的运动速度为__10__ m/s,物体在t=2.01 s时的运动速度为__10__ m/s,物体在0~2.5 s内运动的路程为 __25__ m。

6.2013年4月,宁波市14个路段启用“绿波带”设置。设置“绿波带”能使按绿波速度行驶的车辆一路绿灯通过。曾有记者在早高峰时段驾车通过世纪大厦,在实施绿波的12 km路段用时10 min,比实施前减少了5 min,该车的平均速度提高了__24__km/h。从节能减排角度分析,设置“绿波带”的好处是__节约了燃油,减少了尾气的排放,保护了环境__。

7.张刚同学在完成“测量物体运动的平均速度” 后,还想用如图所示实验装置探究从斜面下滑物体运动的快慢与哪些因素有关。他对小车下滑快慢的因素进行如下猜想: 猜想一,与斜面的高度有关;猜想二,与斜面的长度有关。“测量物体运动的平均速度”实验的原理是__v=__ 。为了验证猜想一,他设计的方案是将小车分别从斜面上不同高度处由静止释放,测出下滑时间。通过测量,发现每次下滑的时间不同,于是得出猜想一是正确的。请对张刚这一探究作出评价,指出他存在的问题是:__没有控制斜面长度相同__。

8.小明一家双休日驾车外出郊游,汽车以60 km/h的平均速度行驶0.4 h才到达旅游景点。傍晚他们沿原路返回,从景点到家用了30 min。求:

(1)从小明家到旅游景点的路程。

(2)小明一家从景点回家的平均速度。

解:(1)s1=v1t1=60 km/h×0.4 h=24 km;(2)s2=s1=24 km,t2=30 min=0.5 h,v2===48 km/h。

答:(1)从小明家到旅游景点的路程为24 km;(2)小明一家从景点回家的平均速度为48 km/h。

(

1

)

同课章节目录