第6课 北宋的政治 课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 第6课 北宋的政治 课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-03-20 15:35:12 | ||

图片预览

文档简介

安史之乱与唐朝衰亡

莫道当今无天子,

如今天子用担挑。

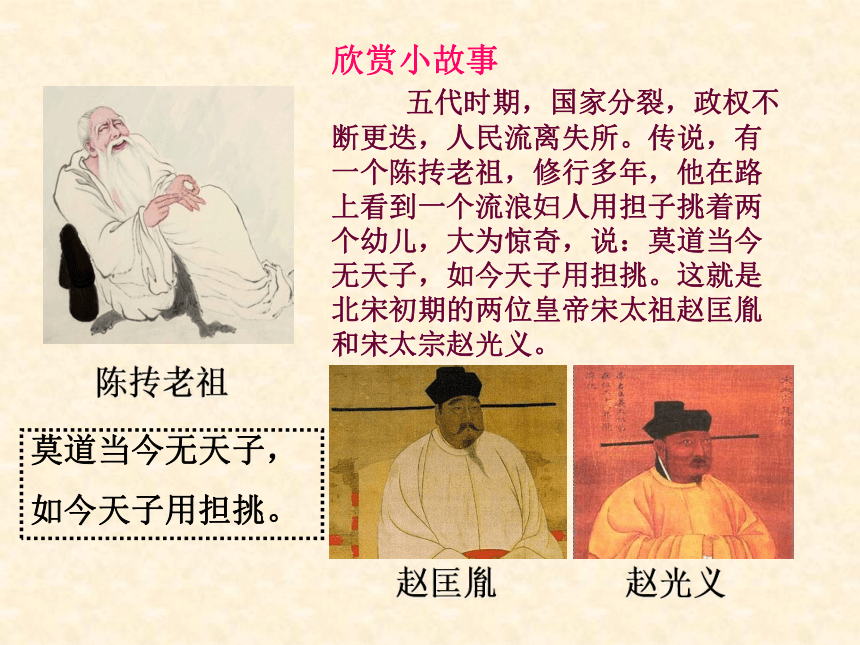

陈抟老祖

欣赏小故事

五代时期,国家分裂,政权不断更迭,人民流离失所。传说,有一个陈抟老祖,修行多年,他在路上看到一个流浪妇人用担子挑着两个幼儿,大为惊奇,说:莫道当今无天子,如今天子用担挑。这就是北宋初期的两位皇帝宋太祖赵匡胤和宋太宗赵光义。

赵匡胤

赵光义

第6课 北宋的政治

第二单元

宋太祖强化中央集权

1、北宋的建立

____年,后周大将____发动______,夺取政权,定国号____,改开封为______,作为都城。

______就是宋太祖,他和他的后继者结束了中原和南方的割据局面。

960

赵匡胤

陈桥兵变

宋

东京

赵匡胤

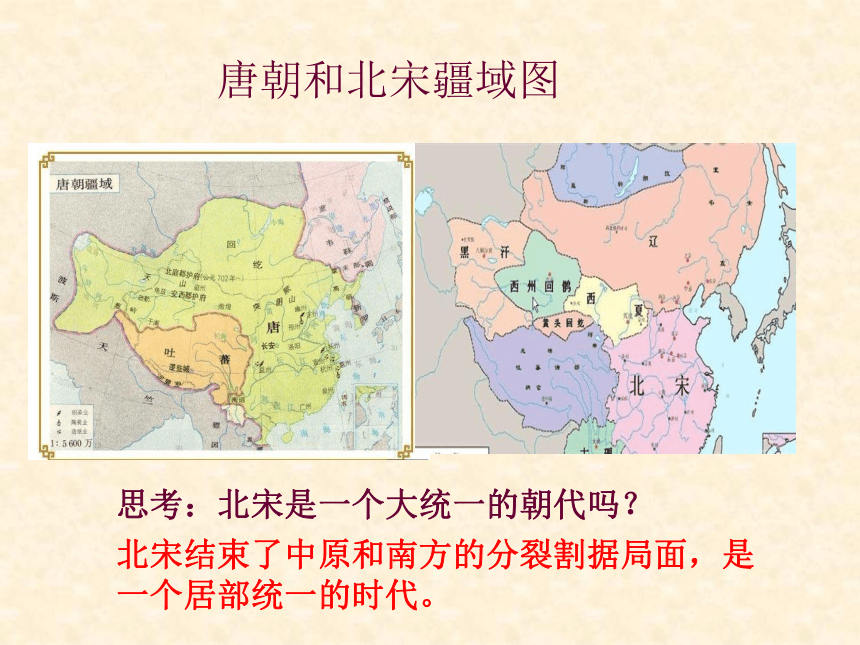

唐朝和北宋疆域图

思考:北宋是一个大统一的朝代吗?

北宋结束了中原和南方的分裂割据局面,是一个居部统一的时代。

2、宋太祖加强中央集权

宋太祖解除_____将领的兵权,牢牢控制了军队。

在中央,采取分化事权的办法,削弱_____。

在地方,派____担任各地州县的长官。

禁军

相权

文臣

我来讲故事

乾德元年(963年)春天,赵匡胤在退朝后留下石守信、高怀德等诸高级将领饮酒。酒至半酣,宋太祖对部下们说“我非尔曹不及此。然吾为天子,殊不若为节度使之乐。吾终

夕未尝安枕而卧。”此话令石守信等人大惊失色:“陛下何为出此言,今天命己定,谁敢复有异心。”太祖曰:“人孰不欲富贵,一旦有以黄袍加汝之身,虽欲不为,其可得乎?”守信等将领谢恩:“臣愚不及此,惟陛下哀矜之。”宋太祖借机表达了让他们放弃兵权,建议“人生驹过隙尔,不如多积金,市田宅,以遗子孙。歌儿舞女,以终天年,君臣之间,无所猜嫌,不亦善乎?”。第二天,各位大臣就称病请求辞职,宋太祖一一诏准。

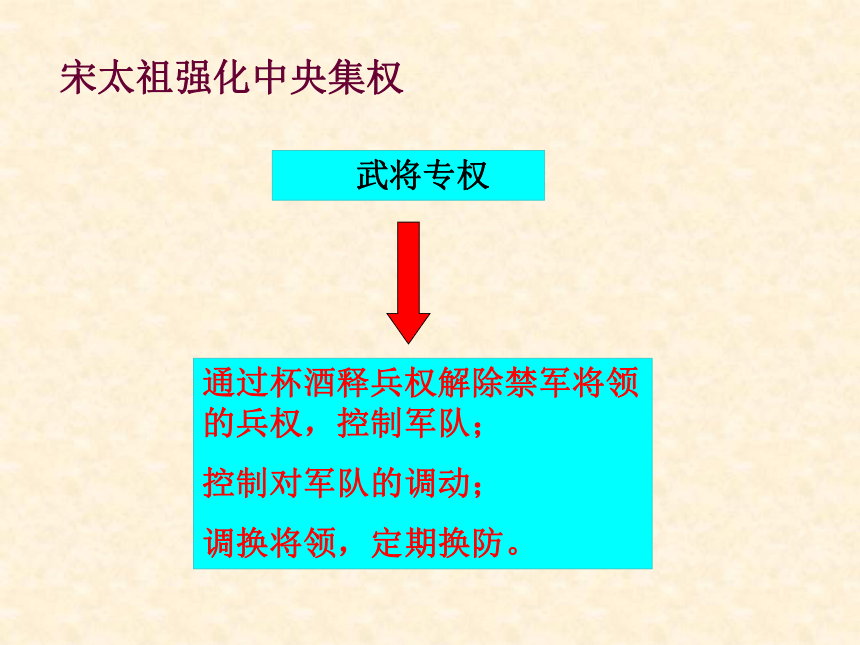

武将专权

通过杯酒释兵权解除禁军将领的兵权,控制军队;

控制对军队的调动;

调换将领,定期换防。

宋太祖强化中央集权

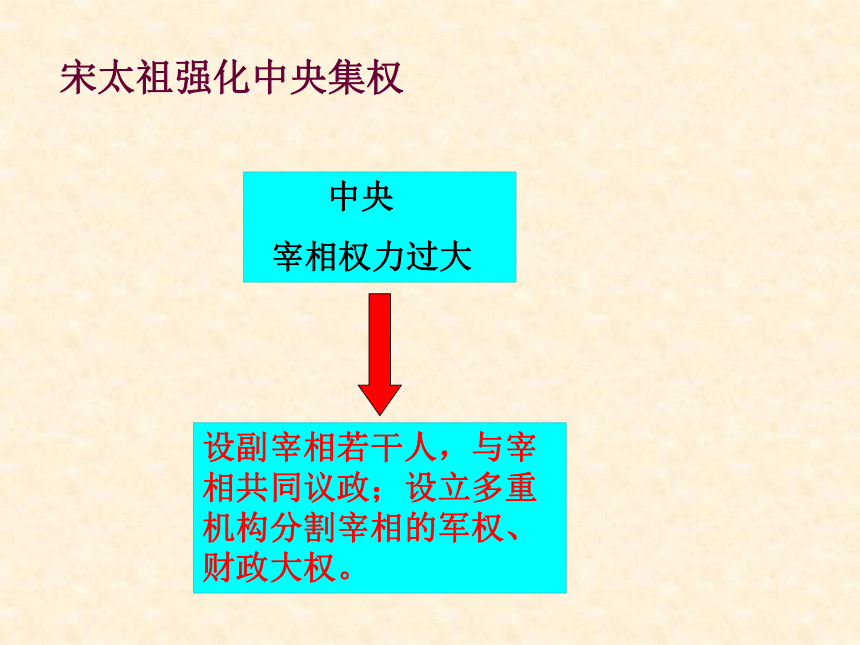

中央

宰相权力过大

设副宰相若干人,与宰相共同议政;设立多重机构分割宰相的军权、财政大权。

宋太祖强化中央集权

地方

节度使权力过大

文臣担任州县长官,实施三年一换制度;设置通判,分知州权;设置转运使,把财权收归中央。

宋太祖强化中央集权

加强军权

削弱相权

控制地方

皇帝

宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

宋太祖加强中央集权

《宋史?职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵钱、钱谷、户口、赋役、狱讼听段之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

思考:宋朝的通判有什么职权和作用?

通判与知州共同行使行政权,防止知州权力过大。

宋朝实行重文轻武的政策

为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端,宋太祖重用____掌握_______。

宋太宗采取______、_________的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。

宋朝注重发展______,改革和发展了______。

抑制武将

提升文官地位

文教事业

科举制

文臣

军政大权

曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。

-------宋初 曹翰

做人莫做军,

做铁莫做针。

-------宋代谚语

思考:武将为什么会发出这样的感慨?

为什么当时的人不宜从军为荣?

北宋武将的地位和待遇低。

宋朝时实行重文轻武的政策。

宋朝重文轻武,重要是为了压抑武将,防止武将跋扈,但不是轻视武备乃至军队。事实上,宋朝对军队是极为重视的,每年的军费开支约占财政支出的七八成,军队最多时达到120多万。

北宋禁军操练图

北宋禁军出行图

宋代对科举制度进行了怎样的改革?

产生了怎样的影响?

增加科举取士名额,提高进士地位。

在全国范围内营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的局面。

重文轻武作用和影响

扭转了五代十国时期_________的风气;

杜绝了______和______

的情况发生;

有利于_______和________。

军队战斗力减弱;

形成以士大夫为主的官僚集团;

办事效率下降,增加财政支出。

尚武轻文

武将跋扈

兵变政移

政权稳固

社会安定

北宋文官形象

北宋文官出行

北宋建立

中央集权

重文轻武

阅读材料,回答问题:

赵匡胤当皇帝的第二年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

1.赵普所说的“权”“钱”“兵”,指的是什么?

2.宋太祖对此采取了哪些措施?

行政权 财政权 兵权

派文臣担任州县长官,三年一换;设置通判分知州的权力。取消节度使收税权,设置转运使。重用文臣掌握军政大权。

对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断:

中央机构的要职由文人出任。

文臣掌握国家的军事大权。

派文人担任地方的知州。

知州权力很大,不受牵制。

扩大科举考试领取的名额。

武将只有调动军队的权力。

√

√

√

√

×

×

莫道当今无天子,

如今天子用担挑。

陈抟老祖

欣赏小故事

五代时期,国家分裂,政权不断更迭,人民流离失所。传说,有一个陈抟老祖,修行多年,他在路上看到一个流浪妇人用担子挑着两个幼儿,大为惊奇,说:莫道当今无天子,如今天子用担挑。这就是北宋初期的两位皇帝宋太祖赵匡胤和宋太宗赵光义。

赵匡胤

赵光义

第6课 北宋的政治

第二单元

宋太祖强化中央集权

1、北宋的建立

____年,后周大将____发动______,夺取政权,定国号____,改开封为______,作为都城。

______就是宋太祖,他和他的后继者结束了中原和南方的割据局面。

960

赵匡胤

陈桥兵变

宋

东京

赵匡胤

唐朝和北宋疆域图

思考:北宋是一个大统一的朝代吗?

北宋结束了中原和南方的分裂割据局面,是一个居部统一的时代。

2、宋太祖加强中央集权

宋太祖解除_____将领的兵权,牢牢控制了军队。

在中央,采取分化事权的办法,削弱_____。

在地方,派____担任各地州县的长官。

禁军

相权

文臣

我来讲故事

乾德元年(963年)春天,赵匡胤在退朝后留下石守信、高怀德等诸高级将领饮酒。酒至半酣,宋太祖对部下们说“我非尔曹不及此。然吾为天子,殊不若为节度使之乐。吾终

夕未尝安枕而卧。”此话令石守信等人大惊失色:“陛下何为出此言,今天命己定,谁敢复有异心。”太祖曰:“人孰不欲富贵,一旦有以黄袍加汝之身,虽欲不为,其可得乎?”守信等将领谢恩:“臣愚不及此,惟陛下哀矜之。”宋太祖借机表达了让他们放弃兵权,建议“人生驹过隙尔,不如多积金,市田宅,以遗子孙。歌儿舞女,以终天年,君臣之间,无所猜嫌,不亦善乎?”。第二天,各位大臣就称病请求辞职,宋太祖一一诏准。

武将专权

通过杯酒释兵权解除禁军将领的兵权,控制军队;

控制对军队的调动;

调换将领,定期换防。

宋太祖强化中央集权

中央

宰相权力过大

设副宰相若干人,与宰相共同议政;设立多重机构分割宰相的军权、财政大权。

宋太祖强化中央集权

地方

节度使权力过大

文臣担任州县长官,实施三年一换制度;设置通判,分知州权;设置转运使,把财权收归中央。

宋太祖强化中央集权

加强军权

削弱相权

控制地方

皇帝

宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

宋太祖加强中央集权

《宋史?职官志》记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵钱、钱谷、户口、赋役、狱讼听段之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

思考:宋朝的通判有什么职权和作用?

通判与知州共同行使行政权,防止知州权力过大。

宋朝实行重文轻武的政策

为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端,宋太祖重用____掌握_______。

宋太宗采取______、_________的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。

宋朝注重发展______,改革和发展了______。

抑制武将

提升文官地位

文教事业

科举制

文臣

军政大权

曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。

-------宋初 曹翰

做人莫做军,

做铁莫做针。

-------宋代谚语

思考:武将为什么会发出这样的感慨?

为什么当时的人不宜从军为荣?

北宋武将的地位和待遇低。

宋朝时实行重文轻武的政策。

宋朝重文轻武,重要是为了压抑武将,防止武将跋扈,但不是轻视武备乃至军队。事实上,宋朝对军队是极为重视的,每年的军费开支约占财政支出的七八成,军队最多时达到120多万。

北宋禁军操练图

北宋禁军出行图

宋代对科举制度进行了怎样的改革?

产生了怎样的影响?

增加科举取士名额,提高进士地位。

在全国范围内营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的局面。

重文轻武作用和影响

扭转了五代十国时期_________的风气;

杜绝了______和______

的情况发生;

有利于_______和________。

军队战斗力减弱;

形成以士大夫为主的官僚集团;

办事效率下降,增加财政支出。

尚武轻文

武将跋扈

兵变政移

政权稳固

社会安定

北宋文官形象

北宋文官出行

北宋建立

中央集权

重文轻武

阅读材料,回答问题:

赵匡胤当皇帝的第二年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

1.赵普所说的“权”“钱”“兵”,指的是什么?

2.宋太祖对此采取了哪些措施?

行政权 财政权 兵权

派文臣担任州县长官,三年一换;设置通判分知州的权力。取消节度使收税权,设置转运使。重用文臣掌握军政大权。

对下列关于宋朝重文轻武的表述作出正误判断:

中央机构的要职由文人出任。

文臣掌握国家的军事大权。

派文人担任地方的知州。

知州权力很大,不受牵制。

扩大科举考试领取的名额。

武将只有调动军队的权力。

√

√

√

√

×

×

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源