第11课元朝的统治 课件(29张ppt)

图片预览

文档简介

课件29张PPT。电视剧《忽必烈传奇》以元世祖忽必烈为视角,以史诗风格全景式再现元朝建立、中华一统的全过程,向观众展示了忽必烈波澜壮阔的一生。

你知道忽必烈是如何对元朝辽阔的疆域进行治理的吗?

他在行政制度方面又有什么新的建树和发展吗?导入1行省制度元朝的疆域2元朝对边疆地区的管辖311.元朝的统治学习目标阅读课文,完成下列各题:

1.元朝的疆域。

找出元朝的政权性质、疆域范围、疆域的拓展、地位。

元朝的疆域1.地位:元朝是我国历史上第一个由 为主建立的全国性的统一王朝, 的版图是我国历史上最大的。

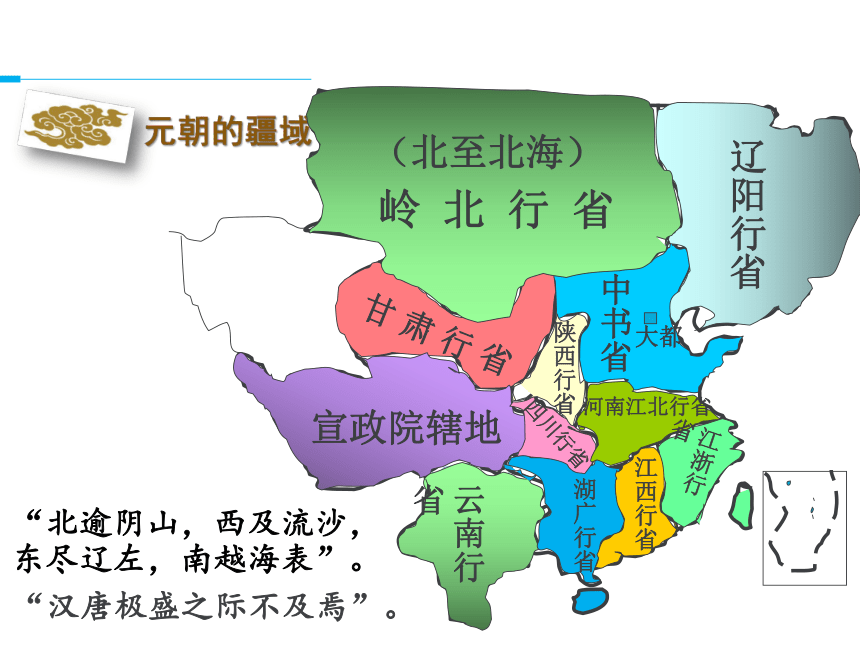

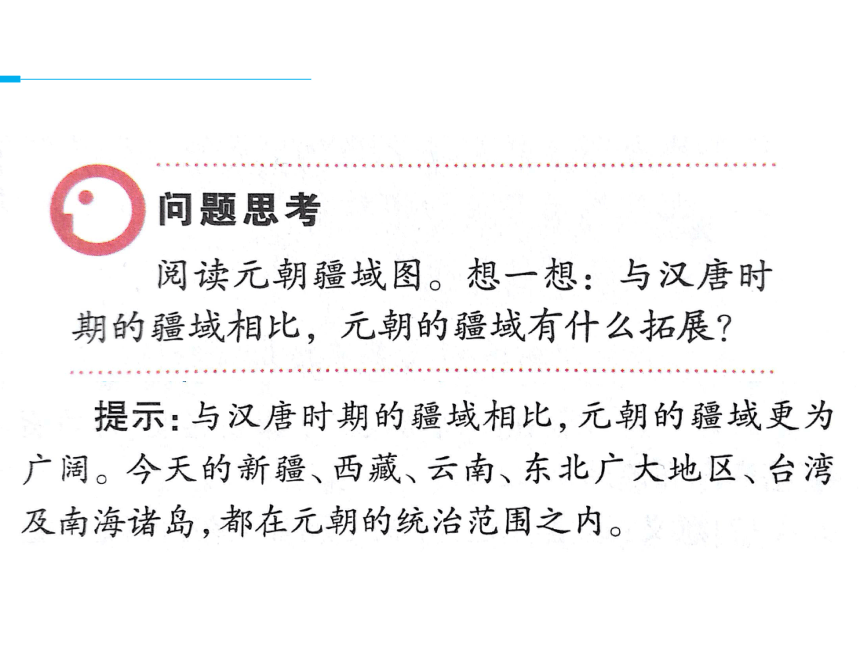

2.疆域:“北逾 ,西极流沙,东尽 ,南越海表”,超越汉朝和唐朝。少数民族贵族元朝阴山辽左元朝的疆域

中书省大都辽阳行省甘 肃 行 省岭 北 行 省(北至北海)宣政院辖地云南行省湖广行省四川行省陕西行省河南江北行省江浙行省江西行省“北逾阴山,西及流沙,东尽辽左,南越海表”。“汉唐极盛之际不及焉”。元朝的疆域材料:世祖忽必烈,因累世之业……至元八年,始改称元。摧灭弱宋,遂一天下。

元朝是我国历史上第一个由少数民族贵族为主建立的全国性的统一王朝。

阅读课文第二部分,完成下列各题。

2.行省制度(重难点)。

行省制度建立的背景、内容(中央、地方、含义)。

(1)在中央。

①由 掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、 、刑、工六部,分管各项政务。

②设 负责全国的军事事务,调度全国的军队。

③设 负责监察事务。

(2)在地方。

①把山东、山西和河北称作“ ”,直属于中央的中书省。

②其他地区设置了10个 。

③在行省之下,设置路、府、 、县。

3.影响:行省制度在历史上影响深远。

中书省兵枢密院御史台腹里行省州1.概况:元朝建立后,忽必烈逐步确立了君主专制的

制度。行省制度中央集权行省制度右图中A地是

今是大都北京行省制度行省制度皇帝枢密院中书省御史台吏户礼兵刑工军事事务监察事务分管各项政务山东、山西岭北、辽阳、河南、陕西、四川、甘肃、云南、江浙、江西、湖广中书省直辖地行中书省行政区划与管理制度,被称为

“行省制度”行省制度加强了对全国各地的管辖,密切了内地和边疆的联系,我国省级行政区的设立始于元朝,有利于统一多民族国家的巩固,对后世影响深远。阅读课文第三部分,完成下列各题。

3.元朝对边疆地区的管理(重难点)。

目的、对台湾的管辖、对西藏的管辖、意义。元朝对边疆地区的管辖1.目的:对辽阔的疆域进行有效的治理,根据各地区的情况,采取因地制宜的方式。

2.措施:

(1)对台湾:在澎湖岛设置了 ,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央王朝首次在 正式建立的行政机构。

澎湖巡检司台湾地区②在当地设置地方机构,征收赋税,屯驻军队,实行完整而有效的管理。

③西藏正式成为 直接管辖下的一个地方行政区域。中央(2)对西藏。

①元朝建立后,将西藏划为一个单独的行政区,由 直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。宣政院元朝对边疆地区的管辖1.对台湾地区的管辖 为了对辽阔的疆域进行有效的管理,元朝的统治者根据各地区的情况,采取因地制宜的方式,在东北、西北、东南、西南等地区设置相应的管理机构,加强中央对这些地区的统治。(1)措施:元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球。(2)意义:这是历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构。元朝对边疆地区的管辖宣政院印2.对西藏地区的管辖(1)措施:①蒙古统治者早在进攻南宋的同时,就开始对西藏地区用兵和招降,后来蒙古贵族代表与吐蕃的上层政教代表共同议定,吐蕃各地归附蒙古。此后,蒙古统治者开始在西藏调查户口,设置驿站。

②元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,将这一地区划为一个单独的行政区,由宣政院直接统辖,掌握西藏的军民各项事务。朝廷在当地设置地方机构,征收赋税,屯驻军队,实行完整而有效的管理。(2)意义:从此,西藏正式成为中央直接管辖下的一个地方行政区域。元朝统治版图历史最大行省制度边疆管辖中书省行中书省澎湖巡检司宣政院1.它的版图是我国历史上最大的,它的疆域“北逾阴山, 西极流沙,东尽辽左,南越海表”。“它”是( )

A.西汉 B.唐朝

C.北宋 D.元朝

2.元朝在中央设立了中书省、枢密院和御史台,这些机构的职能分别是( )

A.行政军事监察 B.行政外交军事

C.财政监察外交 D.财政军事监察

DA3.中央王朝首次在台湾地区正式建立行政机构是在元朝。这一行政机构是( )

A.中书省 B.氏行省

C.澎湖巡检司 D.驿站

4.右图印章是我国古代某朝代中央政府对某边疆地区进行有效管辖的见证,这个边疆地区是( )

A.台湾 B.海南

C.新疆 D.西藏

宣政院印CDCDACAA

你知道忽必烈是如何对元朝辽阔的疆域进行治理的吗?

他在行政制度方面又有什么新的建树和发展吗?导入1行省制度元朝的疆域2元朝对边疆地区的管辖311.元朝的统治学习目标阅读课文,完成下列各题:

1.元朝的疆域。

找出元朝的政权性质、疆域范围、疆域的拓展、地位。

元朝的疆域1.地位:元朝是我国历史上第一个由 为主建立的全国性的统一王朝, 的版图是我国历史上最大的。

2.疆域:“北逾 ,西极流沙,东尽 ,南越海表”,超越汉朝和唐朝。少数民族贵族元朝阴山辽左元朝的疆域

中书省大都辽阳行省甘 肃 行 省岭 北 行 省(北至北海)宣政院辖地云南行省湖广行省四川行省陕西行省河南江北行省江浙行省江西行省“北逾阴山,西及流沙,东尽辽左,南越海表”。“汉唐极盛之际不及焉”。元朝的疆域材料:世祖忽必烈,因累世之业……至元八年,始改称元。摧灭弱宋,遂一天下。

元朝是我国历史上第一个由少数民族贵族为主建立的全国性的统一王朝。

阅读课文第二部分,完成下列各题。

2.行省制度(重难点)。

行省制度建立的背景、内容(中央、地方、含义)。

(1)在中央。

①由 掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、 、刑、工六部,分管各项政务。

②设 负责全国的军事事务,调度全国的军队。

③设 负责监察事务。

(2)在地方。

①把山东、山西和河北称作“ ”,直属于中央的中书省。

②其他地区设置了10个 。

③在行省之下,设置路、府、 、县。

3.影响:行省制度在历史上影响深远。

中书省兵枢密院御史台腹里行省州1.概况:元朝建立后,忽必烈逐步确立了君主专制的

制度。行省制度中央集权行省制度右图中A地是

今是大都北京行省制度行省制度皇帝枢密院中书省御史台吏户礼兵刑工军事事务监察事务分管各项政务山东、山西岭北、辽阳、河南、陕西、四川、甘肃、云南、江浙、江西、湖广中书省直辖地行中书省行政区划与管理制度,被称为

“行省制度”行省制度加强了对全国各地的管辖,密切了内地和边疆的联系,我国省级行政区的设立始于元朝,有利于统一多民族国家的巩固,对后世影响深远。阅读课文第三部分,完成下列各题。

3.元朝对边疆地区的管理(重难点)。

目的、对台湾的管辖、对西藏的管辖、意义。元朝对边疆地区的管辖1.目的:对辽阔的疆域进行有效的治理,根据各地区的情况,采取因地制宜的方式。

2.措施:

(1)对台湾:在澎湖岛设置了 ,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央王朝首次在 正式建立的行政机构。

澎湖巡检司台湾地区②在当地设置地方机构,征收赋税,屯驻军队,实行完整而有效的管理。

③西藏正式成为 直接管辖下的一个地方行政区域。中央(2)对西藏。

①元朝建立后,将西藏划为一个单独的行政区,由 直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。宣政院元朝对边疆地区的管辖1.对台湾地区的管辖 为了对辽阔的疆域进行有效的管理,元朝的统治者根据各地区的情况,采取因地制宜的方式,在东北、西北、东南、西南等地区设置相应的管理机构,加强中央对这些地区的统治。(1)措施:元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球。(2)意义:这是历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构。元朝对边疆地区的管辖宣政院印2.对西藏地区的管辖(1)措施:①蒙古统治者早在进攻南宋的同时,就开始对西藏地区用兵和招降,后来蒙古贵族代表与吐蕃的上层政教代表共同议定,吐蕃各地归附蒙古。此后,蒙古统治者开始在西藏调查户口,设置驿站。

②元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,将这一地区划为一个单独的行政区,由宣政院直接统辖,掌握西藏的军民各项事务。朝廷在当地设置地方机构,征收赋税,屯驻军队,实行完整而有效的管理。(2)意义:从此,西藏正式成为中央直接管辖下的一个地方行政区域。元朝统治版图历史最大行省制度边疆管辖中书省行中书省澎湖巡检司宣政院1.它的版图是我国历史上最大的,它的疆域“北逾阴山, 西极流沙,东尽辽左,南越海表”。“它”是( )

A.西汉 B.唐朝

C.北宋 D.元朝

2.元朝在中央设立了中书省、枢密院和御史台,这些机构的职能分别是( )

A.行政军事监察 B.行政外交军事

C.财政监察外交 D.财政军事监察

DA3.中央王朝首次在台湾地区正式建立行政机构是在元朝。这一行政机构是( )

A.中书省 B.氏行省

C.澎湖巡检司 D.驿站

4.右图印章是我国古代某朝代中央政府对某边疆地区进行有效管辖的见证,这个边疆地区是( )

A.台湾 B.海南

C.新疆 D.西藏

宣政院印CDCDACAA

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源