人教部编版语文八年级下册第22课《礼记》二则课件(共62张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版语文八年级下册第22课《礼记》二则课件(共62张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-03-21 08:43:02 | ||

图片预览

文档简介

课件62张PPT。

《礼记》二则

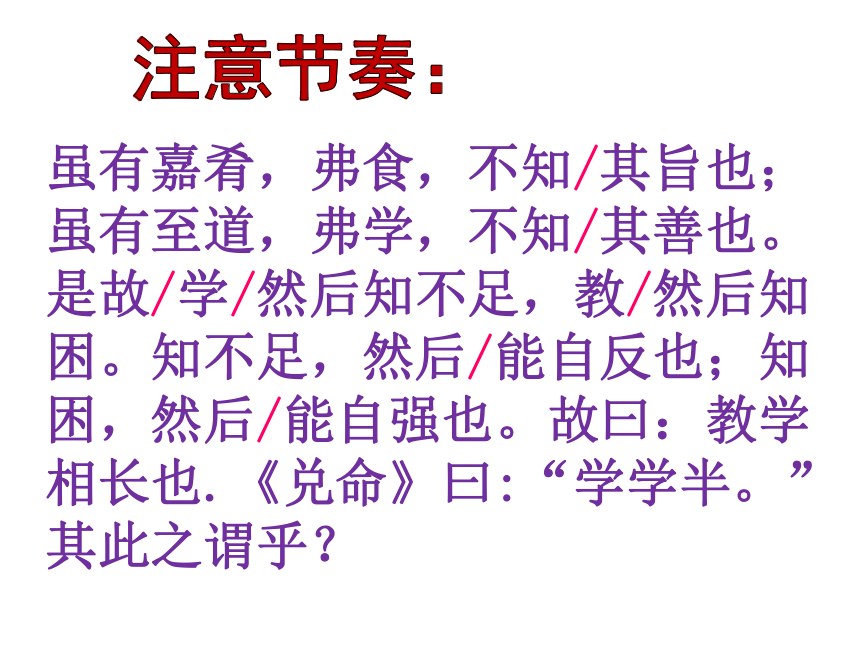

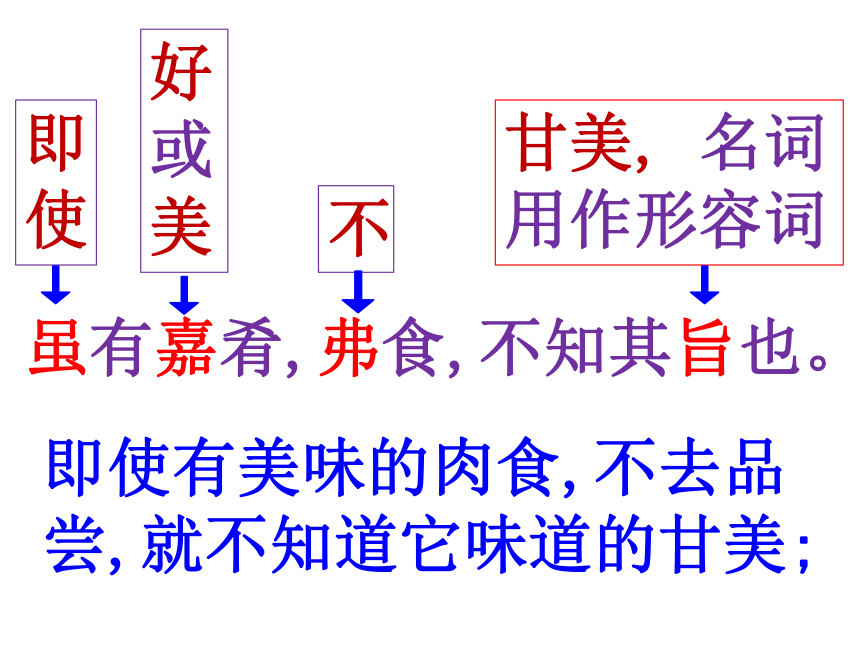

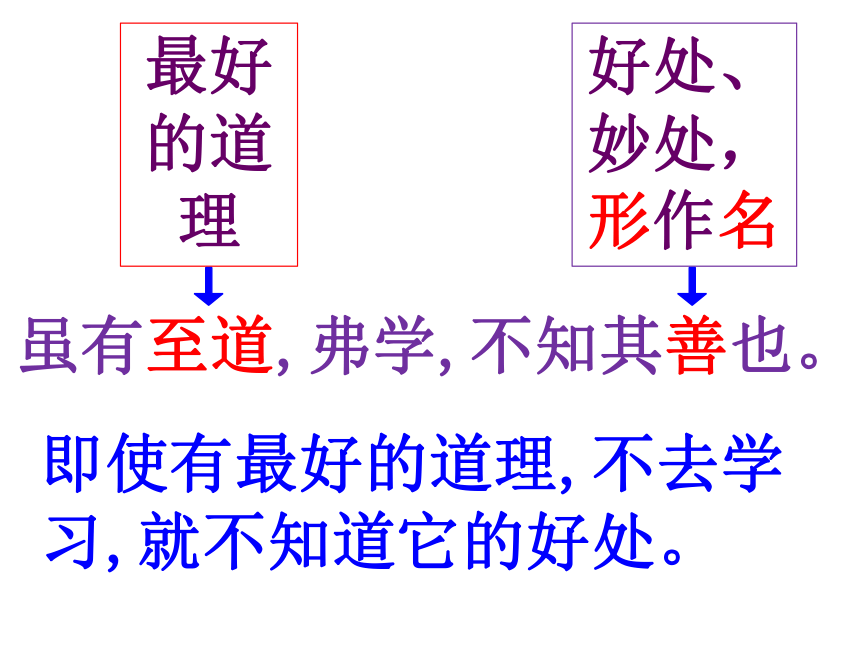

《礼记》简介《礼记》,儒家经典之一,相传为西汉戴圣编纂。全书除有关我国古代社会情况和各种礼节制度的记述外,还包括了孔子及其门人言行的一些小故事。《礼记》简介《礼记》中国古代一部重要的典章制度书籍,又是一部重要的仁义道德教科书。是孔子以后战国至秦汉之间儒家的作品,全书保存了先秦时代的重要史料。其语言也简洁生动,具有一定的文学价值。虽有嘉肴《礼记》@听读.朗读课文 要求:读准字音,通顺、流利的诵读。注意读音:

嘉肴( )( )

自强( )

兑命( )

学学半( )

弗( )

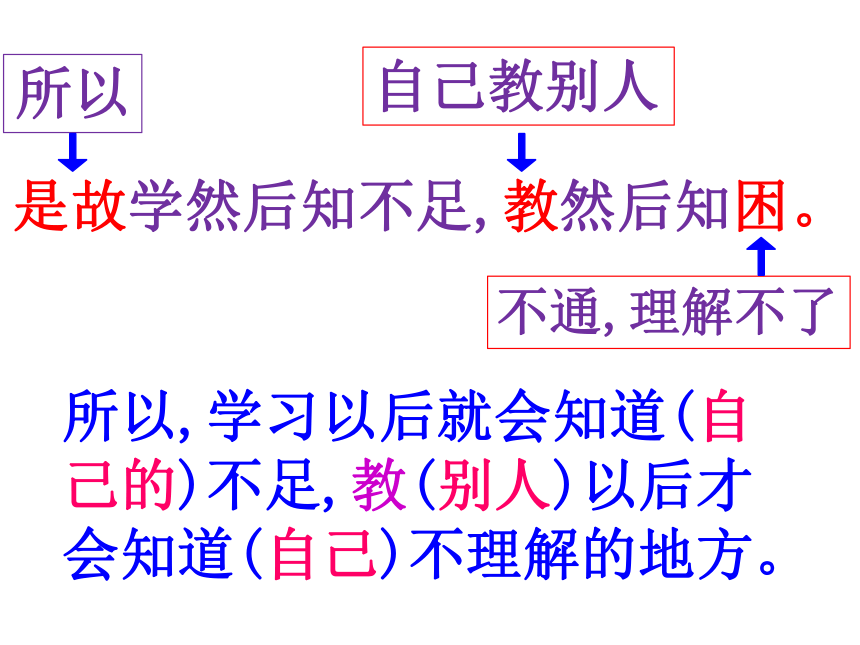

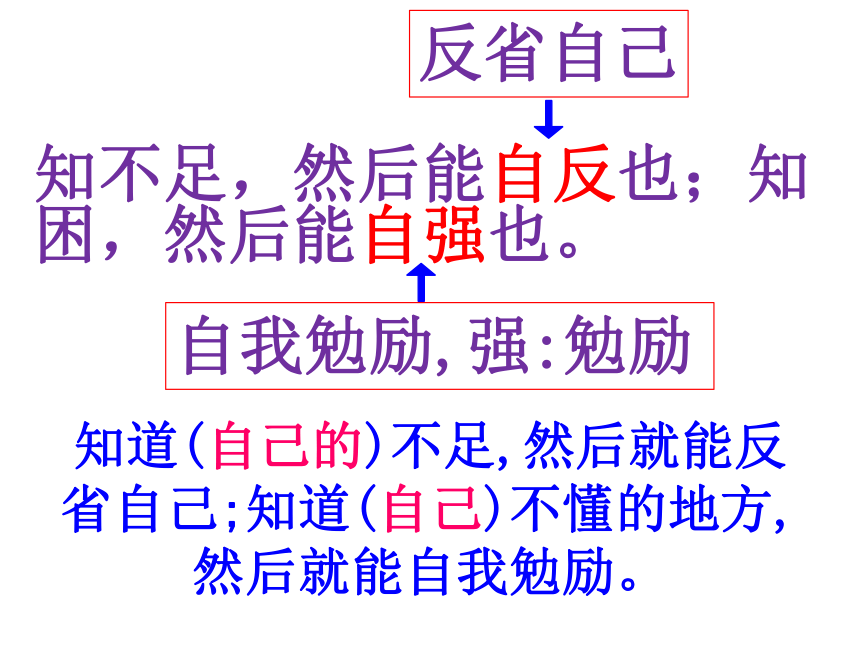

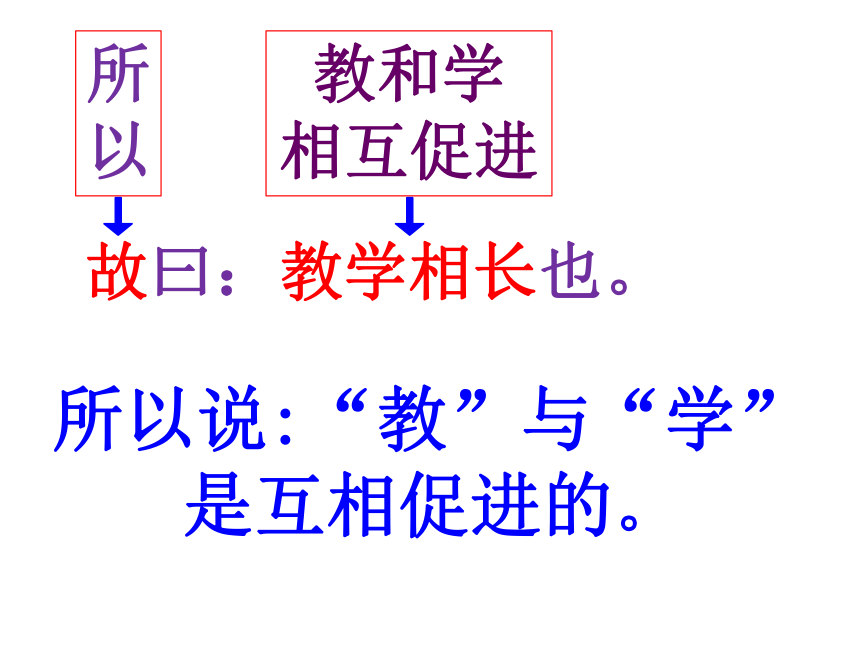

教学相长( )jiā yáoqiǎngyuèxiàofúzh?ng注意节奏:虽有嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,教/然后知困。知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学相长也.《兑命》曰:“学学半。”其此之谓乎?即使有美味的肉食,不去品尝,就不知道它味道的甘美;即使好或美不甘美, 名词用作形容词虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。↓↓↓↓即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。最好的道理好处、妙处,形作名虽有至道,弗学,不知其善也。↓↓所以,学习以后就会知道(自己的)不足,教(别人)以后才会知道(自己)不理解的地方。所以不通,理解不了自己教别人是故学然后知不足,教然后知困。↑↓↓知道(自己的)不足,然后就能反省自己;知道(自己)不懂的地方,然后就能自我勉励。自我勉励,强:勉励反省自己知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。↓↑所以说:“教”与“学”是互相促进的。所以教和学 相互促进故曰:教学相长也。↓↓

《兑命》说:

“教(别人)是学习的一半。”大概这话说的就是这个道理吧?xiào 教导表示推测:大概《兑命》曰:“学学半。”其此之谓乎?↓↑1.文章开头写“虽有嘉肴”有何作用?从“佳肴”写起,通过类比推理由“佳肴”、“至道”引出下文对教与学关系的论述。2.本文主要论述了什么道理?作者是怎么论述的?A.先是以类比强调学习,要实践;

B.接下来指出“学”和“教”的作用(知不足和知困);

C.再由此进一步讨论其效(自反和自强);

D.最后得出结论。文气贯通,层层递进。主 题 文章通过层层类比和推论,精辟的阐明了教和学相互促进的关系,论述了“教学相长”,实践出真知的道理。脉络梳理虽有佳肴类比引入逐层论证引用作结弗食佳肴,不知其旨弗学至道,不知其善学知不足,教后知困不足自反,知困自强—学学半,此之谓教学能相长实践出真知语言特点1.多使用对偶句,读来朗朗上口,节奏感强。文章共五句,就有三句采用对偶句。

2.层层类比推论,说理深刻,逻辑严密。先是以类比强调学习,要实践,接下来指出“学”和“教”的作用(知不足和知困),再由此进一步讨论其效(自反和自强),最后得出结论。文气贯通,层层递进。字词归纳1.通假字

《兑命》曰兑,通“说”,指的是殷商时的贤相傅说。2.古今异义不能知其旨也古义:甘美 今义:意义教然后知困古义:不通,理解不了。今义:困难。3.词类活用A.不知其旨也名词作形容词,甘美。B.不知其善也形容词作名词,好,好处。4.一词多义学学学半音xiào,教学学半学习其其此之谓乎表推测。大概,恐怕不知其旨也它的5.文言句式倒装句

其此之谓乎?(宾语前置) 结合自身的学习经验,请谈谈“教学相长”的道理给了你怎样的启示? 1.学是第一位的,不学,则无法获得知识,也无法知道自己的不足,也就没有完善自己的机会。2.“教学相长”还意味着学习中的互动和交流。有时候,可以采用教的方式学习。比如尝试把自己的理解讲给同桌听,看看他的反应。如果他能明白,可能表明你确实理解透彻了;如果他仍有疑惑,可能表明你懂得理解中存在漏洞或缺陷,这时就可以“知困”而“自强”。大道之行也《礼记》听读课文注意文中的生字、词;

注意朗读的节奏、感情等;

边读边勾画不理解的词句。天下为公 选贤与能

讲信修睦 矜

男有分 恶其弃于地

不必为己wéijǔmùguānfènwùwèi ???? 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故/人/不独/亲/其亲,不独/子/其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者/皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必藏于已;力/恶其不出于身也,不必为已。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭,是/谓大同。

大道之行也,天下为公。施行政权(也可以把社会财富包括进来)属于社会的全体成员,而不属于任何个人。大道实现的时候,天下都是公有的。选贤与能,讲信修睦。与 通 举, 选举。“修” 培养高尚能干的人被选拔出来,社会讲求诚信,培养和睦气氛。因此动词,以……为亲动词,以……为子故人不独亲其亲,不独子其子, 所以人们不只是把自己的亲人当做亲人,不只是把自己的子女当做子女。成长同“鳏”,老而无妻的人使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,让老年人能安享晚年,让壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾人都能得到供养。归宿职业职分男有分,女有归。男的都有职业,女子都能有归宿。货恶其弃于地也,不必藏于己; 力恶其不出于身也,不必为己。对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己去私藏。人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利人们在共同劳动中以不出力或少出力为耻,都能尽全力地工作,却没有“多得”的念头。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。人们珍惜劳动产品,但毫无自私自利之心,不会将它据为己有。因此造反害人兴起是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作因此奸邪之谋不会发生,盗窃、造反和害人的事情不会发生。这是故外户而不闭,是谓大同。所以(家家户户)都不用关大门了,这就是所说的理想社会??????1.通假字

2.词类活用

3.特殊句式与--举 矜--鳏亲其亲 子其子是谓大同 判断句??????1、什么是“大道”? 治理社会的最高准则2、本文是从哪几方面来说明“大同”社会的特征的?一是人人都能受到社会的关爱;二是人人都能安居乐业; 三是货尽其用,人尽其力。3.如何评价儒家所描绘的“大同”社会???????“大同”是儒家的理想社会。这个理想在当时小生产的基础上不可能成为现实。但是两千多年以来,它一直是许多进步思想家和社会改革家所向往的目标。今天,这种理想对激励人们为之不懈努力奋斗仍有重大现实意义。6.你对文章所描写的“大同”社会有怎样的认识?现实生活中这样的“大同”社会能存在吗? 文中描述的“大同”社会是至善至美的,那里的人们有着纯洁无邪的心理,互助合作,和睦相处,没有勾心斗角,更没有盗窃乱贼,人与人之间平等,公正,互爱。这样的社会,在现实生活中是不可能存在的。 第一层(第一句话)对“大同”社会的纲领性说明。 第二层(二、三句)“大同”社会的基本特征。1.人人都能受到全社会的关爱;2.人人都能安居乐业;3.货尽其用,人尽其力。 第三层(第四句话)全文的总结语 孔子:大同 孟子:

老吾老,以及人之老;

幼吾幼,以及人之幼。陶渊明:世外桃源和《桃花源记》比较阅读,找出本文与《桃花源记》相对应的句子:例:故人不独亲其亲……皆有所养 黄发垂髫,并怡然自乐。1.是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作…

2.讲信修睦……

3.男有分,女有归……阡陌交通,鸡犬相闻 便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯……余人各复延至其家,皆出酒食。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。“有饭同吃,有衣同穿,有田同耕,有钱同使;无处不保暖,无处不均匀。” ——洪秀全洪秀全领导了近代史上最大的农民起义。 民族、民生、民权

天下为公—孙中山 马克思 伟大的思想家。他和思格斯共同创立的马克思主义学说,提出社会主义和共产主义伟大的理想的社会形式。中国共产党章规定:党的最终目标,是实行共产主义的社会制度。“各尽所能,按需分配”是共产主义的社会制度的基本概念。一.填空题

1.《大道之行也》选自《礼记·礼运》,大道,古代指政治上的最高理想。

2.《礼记》是儒家经典之一,是 西汉(朝代)戴圣对秦汉以前各种礼仪著作加以辑录、编撰而成。二.解释下列词语

1.选贤与能(与通举) 2.故人不独亲其亲(动词,以…为亲)(父母) 3.讲信修睦(诚信)(和睦) 4.不独子其子(动词,以…为子女)(子女) 5.矜(矜通鳏,老而无妻的人)6.寡(老而无夫的人) 7.孤(幼而无父的人) 8.独(老而无子的人) 9.废疾者(残疾人) 10.男有分(职分) 11.女有归(女子出嫁)

12.货恶其弃于地也(憎恶)13.谋闭而不兴(发生) 14.盗窃乱贼而不作(指造反)(指害人)(兴起) 15.故外户而不闭(门) 16.是谓大同(指理想社会。同,有和、平的意思)三.问答题

1.“大同”社会的纲领是什么?

天下为公,选贤与能,讲信修睦。

2.哪句话体现了贷尽其用,人尽其力?

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。3.从哪句话中可以看出,儒家提出的“大同”社会是不满于当时社会的现实?

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

4.写出能概括全文中心的句子?

大道之行也,天下为公。5.本文从哪几个方面来说明“大同”社会的特征的?

第一方面:人人都能受得社会的关爱;第二方面:人人都能安居乐业;第三方面:贷尽其用,人尽其力。6.你对文章所描写的“大同”社会有怎样的认识?现实生活中这样的“大同”社会能存在吗?

文中描述的“大同”社会是至善至美的,那里的人们有着纯洁无邪的心理,互助合作,和睦相处,没有勾心斗角,更没有盗窃乱贼,人与人之间平等,公正,互爱。这样的社会,在现实生活中是不可能存在的。7.“大同”社会与陶渊明的“世外桃源”有相似之处吗?请你对“大同”社会、“世外桃源”做出评价。

“大同”与“世外桃源”有相似之处。人与人之间都是自由,平等互爱,和睦相处,是一个理想社会。

《礼记》二则

《礼记》简介《礼记》,儒家经典之一,相传为西汉戴圣编纂。全书除有关我国古代社会情况和各种礼节制度的记述外,还包括了孔子及其门人言行的一些小故事。《礼记》简介《礼记》中国古代一部重要的典章制度书籍,又是一部重要的仁义道德教科书。是孔子以后战国至秦汉之间儒家的作品,全书保存了先秦时代的重要史料。其语言也简洁生动,具有一定的文学价值。虽有嘉肴《礼记》@听读.朗读课文 要求:读准字音,通顺、流利的诵读。注意读音:

嘉肴( )( )

自强( )

兑命( )

学学半( )

弗( )

教学相长( )jiā yáoqiǎngyuèxiàofúzh?ng注意节奏:虽有嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,教/然后知困。知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学相长也.《兑命》曰:“学学半。”其此之谓乎?即使有美味的肉食,不去品尝,就不知道它味道的甘美;即使好或美不甘美, 名词用作形容词虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。↓↓↓↓即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。最好的道理好处、妙处,形作名虽有至道,弗学,不知其善也。↓↓所以,学习以后就会知道(自己的)不足,教(别人)以后才会知道(自己)不理解的地方。所以不通,理解不了自己教别人是故学然后知不足,教然后知困。↑↓↓知道(自己的)不足,然后就能反省自己;知道(自己)不懂的地方,然后就能自我勉励。自我勉励,强:勉励反省自己知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。↓↑所以说:“教”与“学”是互相促进的。所以教和学 相互促进故曰:教学相长也。↓↓

《兑命》说:

“教(别人)是学习的一半。”大概这话说的就是这个道理吧?xiào 教导表示推测:大概《兑命》曰:“学学半。”其此之谓乎?↓↑1.文章开头写“虽有嘉肴”有何作用?从“佳肴”写起,通过类比推理由“佳肴”、“至道”引出下文对教与学关系的论述。2.本文主要论述了什么道理?作者是怎么论述的?A.先是以类比强调学习,要实践;

B.接下来指出“学”和“教”的作用(知不足和知困);

C.再由此进一步讨论其效(自反和自强);

D.最后得出结论。文气贯通,层层递进。主 题 文章通过层层类比和推论,精辟的阐明了教和学相互促进的关系,论述了“教学相长”,实践出真知的道理。脉络梳理虽有佳肴类比引入逐层论证引用作结弗食佳肴,不知其旨弗学至道,不知其善学知不足,教后知困不足自反,知困自强—学学半,此之谓教学能相长实践出真知语言特点1.多使用对偶句,读来朗朗上口,节奏感强。文章共五句,就有三句采用对偶句。

2.层层类比推论,说理深刻,逻辑严密。先是以类比强调学习,要实践,接下来指出“学”和“教”的作用(知不足和知困),再由此进一步讨论其效(自反和自强),最后得出结论。文气贯通,层层递进。字词归纳1.通假字

《兑命》曰兑,通“说”,指的是殷商时的贤相傅说。2.古今异义不能知其旨也古义:甘美 今义:意义教然后知困古义:不通,理解不了。今义:困难。3.词类活用A.不知其旨也名词作形容词,甘美。B.不知其善也形容词作名词,好,好处。4.一词多义学学学半音xiào,教学学半学习其其此之谓乎表推测。大概,恐怕不知其旨也它的5.文言句式倒装句

其此之谓乎?(宾语前置) 结合自身的学习经验,请谈谈“教学相长”的道理给了你怎样的启示? 1.学是第一位的,不学,则无法获得知识,也无法知道自己的不足,也就没有完善自己的机会。2.“教学相长”还意味着学习中的互动和交流。有时候,可以采用教的方式学习。比如尝试把自己的理解讲给同桌听,看看他的反应。如果他能明白,可能表明你确实理解透彻了;如果他仍有疑惑,可能表明你懂得理解中存在漏洞或缺陷,这时就可以“知困”而“自强”。大道之行也《礼记》听读课文注意文中的生字、词;

注意朗读的节奏、感情等;

边读边勾画不理解的词句。天下为公 选贤与能

讲信修睦 矜

男有分 恶其弃于地

不必为己wéijǔmùguānfènwùwèi ???? 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故/人/不独/亲/其亲,不独/子/其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者/皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必藏于已;力/恶其不出于身也,不必为已。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭,是/谓大同。

大道之行也,天下为公。施行政权(也可以把社会财富包括进来)属于社会的全体成员,而不属于任何个人。大道实现的时候,天下都是公有的。选贤与能,讲信修睦。与 通 举, 选举。“修” 培养高尚能干的人被选拔出来,社会讲求诚信,培养和睦气氛。因此动词,以……为亲动词,以……为子故人不独亲其亲,不独子其子, 所以人们不只是把自己的亲人当做亲人,不只是把自己的子女当做子女。成长同“鳏”,老而无妻的人使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,让老年人能安享晚年,让壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾人都能得到供养。归宿职业职分男有分,女有归。男的都有职业,女子都能有归宿。货恶其弃于地也,不必藏于己; 力恶其不出于身也,不必为己。对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己去私藏。人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利人们在共同劳动中以不出力或少出力为耻,都能尽全力地工作,却没有“多得”的念头。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。人们珍惜劳动产品,但毫无自私自利之心,不会将它据为己有。因此造反害人兴起是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作因此奸邪之谋不会发生,盗窃、造反和害人的事情不会发生。这是故外户而不闭,是谓大同。所以(家家户户)都不用关大门了,这就是所说的理想社会??????1.通假字

2.词类活用

3.特殊句式与--举 矜--鳏亲其亲 子其子是谓大同 判断句??????1、什么是“大道”? 治理社会的最高准则2、本文是从哪几方面来说明“大同”社会的特征的?一是人人都能受到社会的关爱;二是人人都能安居乐业; 三是货尽其用,人尽其力。3.如何评价儒家所描绘的“大同”社会???????“大同”是儒家的理想社会。这个理想在当时小生产的基础上不可能成为现实。但是两千多年以来,它一直是许多进步思想家和社会改革家所向往的目标。今天,这种理想对激励人们为之不懈努力奋斗仍有重大现实意义。6.你对文章所描写的“大同”社会有怎样的认识?现实生活中这样的“大同”社会能存在吗? 文中描述的“大同”社会是至善至美的,那里的人们有着纯洁无邪的心理,互助合作,和睦相处,没有勾心斗角,更没有盗窃乱贼,人与人之间平等,公正,互爱。这样的社会,在现实生活中是不可能存在的。 第一层(第一句话)对“大同”社会的纲领性说明。 第二层(二、三句)“大同”社会的基本特征。1.人人都能受到全社会的关爱;2.人人都能安居乐业;3.货尽其用,人尽其力。 第三层(第四句话)全文的总结语 孔子:大同 孟子:

老吾老,以及人之老;

幼吾幼,以及人之幼。陶渊明:世外桃源和《桃花源记》比较阅读,找出本文与《桃花源记》相对应的句子:例:故人不独亲其亲……皆有所养 黄发垂髫,并怡然自乐。1.是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作…

2.讲信修睦……

3.男有分,女有归……阡陌交通,鸡犬相闻 便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯……余人各复延至其家,皆出酒食。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。“有饭同吃,有衣同穿,有田同耕,有钱同使;无处不保暖,无处不均匀。” ——洪秀全洪秀全领导了近代史上最大的农民起义。 民族、民生、民权

天下为公—孙中山 马克思 伟大的思想家。他和思格斯共同创立的马克思主义学说,提出社会主义和共产主义伟大的理想的社会形式。中国共产党章规定:党的最终目标,是实行共产主义的社会制度。“各尽所能,按需分配”是共产主义的社会制度的基本概念。一.填空题

1.《大道之行也》选自《礼记·礼运》,大道,古代指政治上的最高理想。

2.《礼记》是儒家经典之一,是 西汉(朝代)戴圣对秦汉以前各种礼仪著作加以辑录、编撰而成。二.解释下列词语

1.选贤与能(与通举) 2.故人不独亲其亲(动词,以…为亲)(父母) 3.讲信修睦(诚信)(和睦) 4.不独子其子(动词,以…为子女)(子女) 5.矜(矜通鳏,老而无妻的人)6.寡(老而无夫的人) 7.孤(幼而无父的人) 8.独(老而无子的人) 9.废疾者(残疾人) 10.男有分(职分) 11.女有归(女子出嫁)

12.货恶其弃于地也(憎恶)13.谋闭而不兴(发生) 14.盗窃乱贼而不作(指造反)(指害人)(兴起) 15.故外户而不闭(门) 16.是谓大同(指理想社会。同,有和、平的意思)三.问答题

1.“大同”社会的纲领是什么?

天下为公,选贤与能,讲信修睦。

2.哪句话体现了贷尽其用,人尽其力?

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。3.从哪句话中可以看出,儒家提出的“大同”社会是不满于当时社会的现实?

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

4.写出能概括全文中心的句子?

大道之行也,天下为公。5.本文从哪几个方面来说明“大同”社会的特征的?

第一方面:人人都能受得社会的关爱;第二方面:人人都能安居乐业;第三方面:贷尽其用,人尽其力。6.你对文章所描写的“大同”社会有怎样的认识?现实生活中这样的“大同”社会能存在吗?

文中描述的“大同”社会是至善至美的,那里的人们有着纯洁无邪的心理,互助合作,和睦相处,没有勾心斗角,更没有盗窃乱贼,人与人之间平等,公正,互爱。这样的社会,在现实生活中是不可能存在的。7.“大同”社会与陶渊明的“世外桃源”有相似之处吗?请你对“大同”社会、“世外桃源”做出评价。

“大同”与“世外桃源”有相似之处。人与人之间都是自由,平等互爱,和睦相处,是一个理想社会。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读