第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元练习题

文档属性

| 名称 | 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元练习题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 668.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-03-21 11:09:32 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版七年级历史下册第三单元明清时期:统一民族国家的巩固与发展练习题

题号

一

二

总分

得分

一、选择题(本大题共25小题,共50.0分)

人们常用“一人之下,万人之上”来形容丞相(宰相)的地位。我国古代设立和废除丞相(宰相)制度的朝代分别是( )

A. 秦朝和唐朝 B. 西汉和唐朝 C. 秦朝和明朝 D. 西汉和明朝

如图三个场景描述的是我国古代君臣关系的变化,它主要反映了( )

A. 大臣决策权的变化 B. 官员管理日益规范化 C. 内阁制度完全成熟 D. 封建君主专制不断强化

印度尼西亚的爪哇有三宝垅,泰国有三宝港,马来西亚的马六甲有三宝城。上述国家以“三宝”为地名是为了纪念中国古代历史上七下西洋的航海家( )

A. 郑和 B. 卫温 C. 施琅 D. 鉴真

梁启超在《祖国大航海家郑和传》中写道:“葡人麦哲伦横渡太平洋,启菲律宾群岛,绕世界一周有史以来,最光焰之时代也。而我泰东大帝国,与彼并时而兴者,有一海上之巨人郑和在”。以下关于郑和远航的说法正确的是( )

A. 郑和远航目的和麦哲伦一样,都是为了殖民扩张 B. 郑和远航后,我国下南洋(东南亚地区)的人增多,促进了南洋开发 C. 加强了与亚欧各国的联系 D. 郑和共六下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

李二是明代的读书人,他寒窗苦读,准备参加科举考试,以求取功名,他必读的书目有( )

A. 《史记》 B. 唐诗 C. 宋词 D. 四书五经

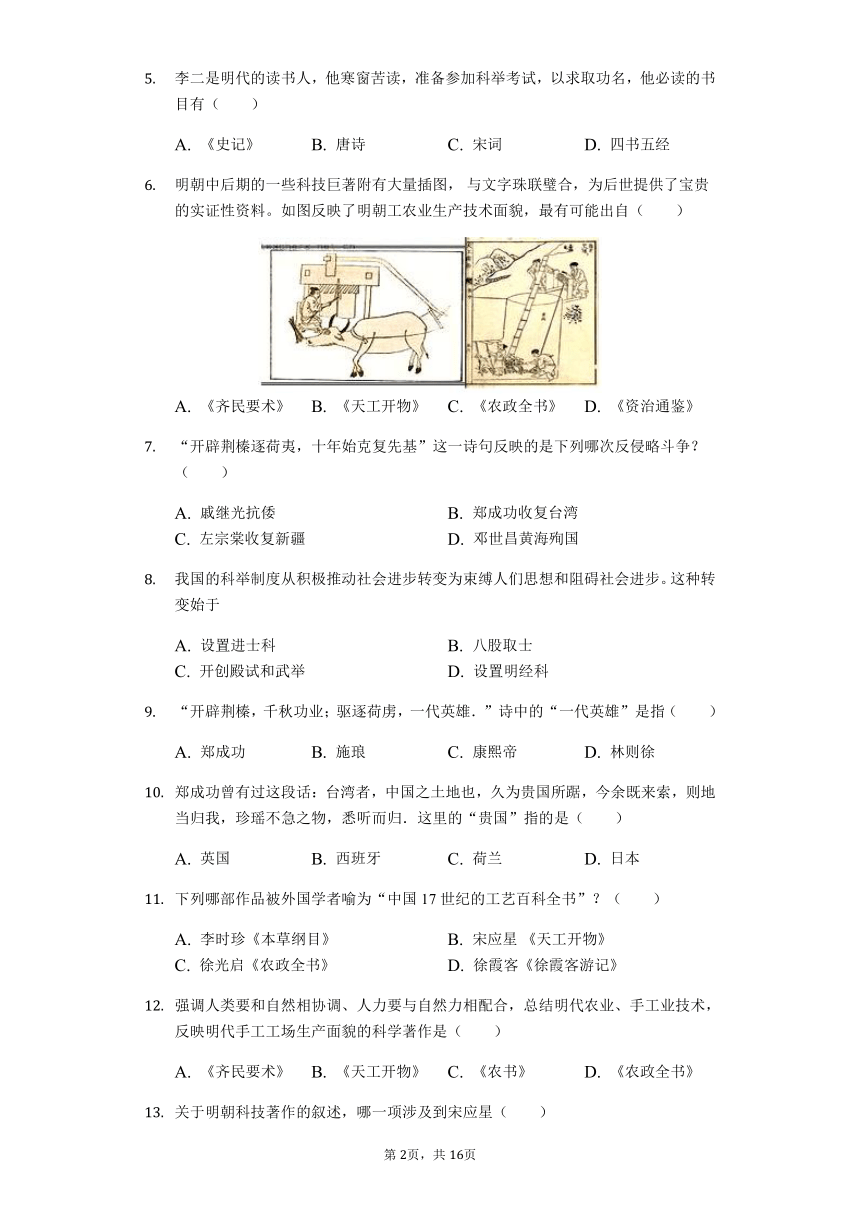

明朝中后期的一些科技巨著附有大量插图,?与文字珠联璧合,为后世提供了宝贵的实证性资料。如图反映了明朝工农业生产技术面貌,最有可能出自( )

A. 《齐民要术》 B. 《天工开物》 C. 《农政全书》 D. 《资治通鉴》

“开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基”这一诗句反映的是下列哪次反侵略斗争?( )

A. 戚继光抗倭 B. 郑成功收复台湾 C. 左宗棠收复新疆 D. 邓世昌黄海殉国

我国的科举制度从积极推动社会进步转变为束缚人们思想和阻碍社会进步。这种转变始于

A. 设置进士科 B. 八股取士 C. 开创殿试和武举 D. 设置明经科

“开辟荆榛,千秋功业;驱逐荷虏,一代英雄.”诗中的“一代英雄”是指( )

A. 郑成功 B. 施琅 C. 康熙帝 D. 林则徐

郑成功曾有过这段话:台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余既来索,则地当归我,珍瑶不急之物,悉听而归.这里的“贵国”指的是( )

A. 英国 B. 西班牙 C. 荷兰 D. 日本

下列哪部作品被外国学者喻为“中国17世纪的工艺百科全书”?( )

A. 李时珍《本草纲目》 B. 宋应星?《天工开物》 C. 徐光启《农政全书》 D. 徐霞客《徐霞客游记》

强调人类要和自然相协调、人力要与自然力相配合,总结明代农业、手工业技术,反映明代手工工场生产面貌的科学著作是( )

A. 《齐民要术》 B. 《天工开物》 C. 《农书》 D. 《农政全书》

关于明朝科技著作的叙述,哪一项涉及到宋应星( )

A. 《本草纲目》,是一部中国本草学大成的著作 B. 《农政全书》,总结了中国古代许多农业生产的经验和技术 C. 《天工开物》,是中国古代一部综合性的科学技术巨著,有人称它为一部“百科全书”式的著作 D. 《徐霞客游记》,是地理学家徐弘祖的旅游日记,记录了他曾游历的地理等资料

近期热播的电视纪录片《舌尖上的中国》介绍了我国各地美食。中国人开始吃上用自产的玉米、马铃薯和花生制成的美食最早应在( )

A. 西汉 B. 唐朝 C. 北宋 D. 明朝

长城是中华民族的象征,是古代劳动人民勤劳智慧的结晶。自秦朝以来,历代不断整修。明长城蜿蜒6000余千米,它的东西起止点是( )

A. 东起嘉峪关,西至辽东 B. 东起辽东,西至临洮 C. 东起临洮,西至辽东 D. 东起鸭绿江,西至嘉峪关

清朝是我国历史上最后一个封建王朝,清军入关后确立对全国统治的皇帝是( )

A. 努尔哈赤 B. 皇太极 C. 顺治 D. 康熙

回部贵族大小和卓兄弟属于( )

A. 维吾尔族 B. 回族 C. 蒙古族 D. 契丹族

“在清军对台湾已形成大兵压境的有利态势下,以郑克塽为首的郑氏集团终于在康熙二十二年(1683年七月五日完全接受了清政府的和谈条件,放弃抵抗企图,向清政府缴械投诚。十三日,施琅率清军在台湾登陆,接管台湾全境。这表明清政府的对台策略是( )

A. 依靠压倒性武力统一台湾 B. 以政治和谈方式统一台湾 C. 借助外国的武力统一台湾 D. 武力威慑与政治招抚并用

“黑龙江和乌苏里江,包括库页岛在内的广大地区都是中国的领土。”其法律依据是( )

A. 《尼布楚条约》 B. 设置台湾府 C. 雅克萨之战 D. 设置伊犁将军

清朝乾隆时期,拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”的是指哪座城市?( )

A. 松江 B. 广州 C. 苏州 D. 无锡

清朝君主专制进一步强化的标志是( )

A. 设内阁和六部 B. 设议政王大臣会议 C. 设军机处 D. 大兴“文字狱”

清朝时期为加强对西藏地区管理,设置驻藏大臣,其职能是( )

A. 代表中央政府,直接管理西藏事务 B. 代表中央政府,指导地方官管理西藏事务 C. 代表中央政府,与达赖、班禅共同管理西藏事务 D. 代表中央政府,协助达赖、班禅管理西藏事务

如图材料反映了清朝中央政府与西藏关系和睦,如同一家。清朝加强对西藏管理的措施有( ) ①在西藏设置都督府 ②规定达赖、班禅都必须经过中央政府册封 ③在西藏设置行省 ④设置驻藏大臣,代表中央政府与达赖、班禅共管西藏事务

A. ①②③④ B. ②③④ C. ①②④ D. ②④

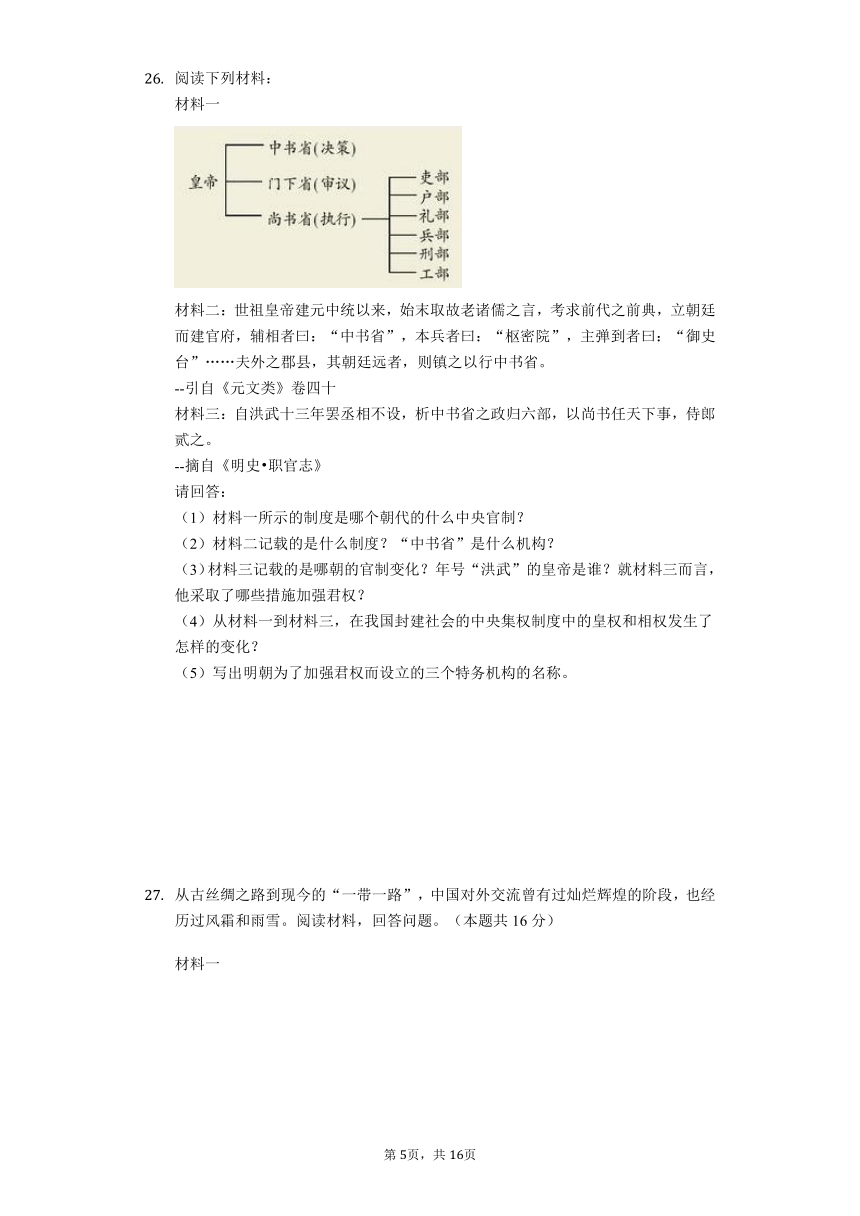

近代的中国落伍于世界,原因诸多,如图漫画反映的是( )

A. 对外闭关锁国 B. 专制统治加强 C. 频遭列强入侵 D. 政治腐败

《红楼梦》是一部百科全书式的长篇小说.结构宏大、情节委婉、细节精致,人物形象栩栩如生,堪称中国古代小说中的经典.作者笔下所反映的时代特征是( )

A. 经济繁荣与社会开放 B. 经济重心南移与民族关系的发展 C. 统一多民族国家的巩固与社会危机 D. 统一国家的建立

二、材料解析题(本大题共4小题,共50.0分)

阅读下列材料: 材料一 材料二:世祖皇帝建元中统以来,始末取故老诸儒之言,考求前代之前典,立朝廷而建官府,辅相者曰:“中书省”,本兵者曰:“枢密院”,主弹到者曰:“御史台”……夫外之郡县,其朝廷远者,则镇之以行中书省。 --引自《元文类》卷四十 材料三:自洪武十三年罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰之。 --摘自《明史?职官志》 请回答: (1)材料一所示的制度是哪个朝代的什么中央官制? (2)材料二记载的是什么制度?“中书省”是什么机构? (3)材料三记载的是哪朝的官制变化?年号“洪武”的皇帝是谁?就材料三而言,他采取了哪些措施加强君权? (4)从材料一到材料三,在我国封建社会的中央集权制度中的皇权和相权发生了怎样的变化? (5)写出明朝为了加强君权而设立的三个特务机构的名称。

从古丝绸之路到现今的“一带一路”,中国对外交流曾有过灿烂辉煌的阶段,也经历过风霜和雨雪。阅读材料,回答问题。(本题共16分)

材料一

丝绸和香料从原料产地向西,运输到中亚、伊朗、阿拉伯和罗马帝国的消费者手里,罗马帝国生产的玻璃器皿、葡萄酒等也在丝绸之路上大量流动。佛教、印度教和基督教都通过丝绸之路吸引了远方的信教者。

——摘编自杰里·本特利等著《新全球史》

(1)依据材料一,指出西汉陆上丝绸之路中国的起点城市并概括丝绸之路的作用;

材料二在中外交流中做出杰出贡献的先辈

(2)材料二中图片的人物是中外交流重要历史事件的代表人物。请你从中选择一幅图片,简述图片反映的历史事件。

?

材料三

明朝前期,社会安定、国力雄厚。从1405年到1433年,郑和率船队七次下西洋,先后到过亚、非30多个国家,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。

——摘编自教材《历史·七年级下册》

郑和作为明朝的使者,每到一地,都代表明朝皇帝拜会当地国王或酋长,同他们互赠礼品,向他们表示通商友好的诚意。据统计,明成祖在位22年,与郑和下西洋有关的亚非国家使节来华共318次,盛况空前。中国的茶叶、瓷器、造纸、纺织等物产与科技发明,四书五经、书画等为代表的中华书籍,成为物质文化交流重要的产品。郑和同各国商民交换货物,平等贸易,购回当地的特产象牙、宝石、珍珠、珊瑚、香料等,促进和刺激了民间贸易。

——摘编自《从郑和下西洋话海上丝绸之路的崛起》

(3)依据材料三和所学知识,列举郑和能够实现远航的条件有哪些?概括出郑和下西洋的积极意义

材料四?

(4)材料五反映了清朝对外政策发生了什么变化?你认为应该如何评价这项政策?

材料一:文成公主入藏,嫁给吐蕃赞普松赞干布。同时,带去许多工艺品,谷物,菜子,药材。茶叶以及历法。生产技术与各种书籍,大大促进了与吐蕃经济文化的发展与进步。 (1)材料一中的史实发生在哪个皇帝时?该事件有何历史意义? 材料二:元朝,中央设“中书省”,作为全国的最高行政机构;地方设“行中书省”,派遣官吏,征收赋税,进行有效的统治,西藏等边陲地区都处在中央政府管辖之下。 (2)材料二中“西藏等边陲地区都处在中央政府管辖之下”,当时负责管辖西藏地区的机构是什么? 材料三:清朝,西藏地区与中央政府的联系更加紧密,西藏喇嘛教首领五世达赖于清初到北京,受到顺治皇帝接见,被正式赐予“达赖喇嘛”封号。 (3)清朝初期加强对西藏的有效管理,除了材料中提到的册封之外,康熙帝时,清军入藏平定分裂势力,并册封另一位西藏宗教首领,封号是什么? (4)为有效管辖西藏事务,清朝还设置了什么机构? (5)依据所学知识和上述材料,你可得出什么结论?

中国需要世界,世界也需要中国。我国古代时期,中外文化交流的广泛开展,不仅使中华文明更加辉煌,而且促进了世界文明的发展。阅读下列材料: 材料一:下列图片材料反映了中国古代对外联系的概貌。 材料二:宋朝在一些重要的海港开设专供外商居住的蕃坊……宋代的海外贸易范围很广,从西太平洋到印度洋、波斯湾,都航行着来往中国的商船……海外贸易的收入。在宋代财政上占有重要地位。 材料三:天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。 --乾隆帝 请回答: (1)与材料一中图一图二有关的对外交往的史实是什么? (2)图三反映了明朝我国对外交往的壮举,这个壮举指的是什么? (3)从材料二可以看出宋代的对外贸易相当活跃,为此宋朝政府在主要港口设立什么机构加以管理? (4)材料三中“天朝”推行的对外政策是什么?这种政策造成了什么严重危害? (5)从唐、宋、明到清朝,对外政策发生了什么变化?对我们今天的社会发展有何借鉴?

人教部编版七年级历史下册第三单元明清时期:统一民族国家的巩固与发展练习题

答案和解析

【答案】

1. C 2. D 3. A 4. B 5. D 6. B 7. B 8. B 9. A 10. C 11. B 12. B 13. C 14. D 15. D 16. C 17. A 18. D 19. A 20. C 21. C 22. C 23. D 24. A 25. C

26. (1)据材料一:中央设中书省、门下省和尚书省,分别负责决策、审议、执行.尚书省下设吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部六部可知,材料一所示的制度是唐朝的三省六部制.各部门之间既分工合作,集思广益,提高效率,又互相牵制,加强了以皇权为核心的中央集权. (2)据材料二“世祖”“中书省”“行中书省.”可知,这是元朝元世祖时期实行的行省制度.由于元朝疆域广大,为对全国实行有效的控制,元世祖在中央设中书省,全国最高行政机构.在地方设置行中书省,简称行省或者省,由中央委派官员管理,元朝的行省制度,对后世有着深远影响.我国省级行政单位就是从元朝开始的. (3)据材料三“自洪武十三年罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰之.”可知材料三记载的是明朝官制的变化.1368年,朱元璋以应天为都城,改称南京,称皇帝,建立明朝.年号洪武,朱元璋就是明太祖;就材料三而言,朱元璋在中央废除丞相制,取消中书省,权分六部. (4)从材料一到材料三,在我国封建社会的中央集权制度中的皇权在加强,相权在削弱,从而加强了中央集权. (5)明朝时期,明太祖授权锦衣卫,兼管对臣民的监视、侦查;明成祖增设特务机构东厂.明宪宗时为加强特务统治,于成化十三年(1477年)于东厂之外增设西厂,与东厂及锦衣卫合称厂卫,用太监汪直为提督,其权力超过东厂,活动范围自京师遍及各地.后因遭反对,被迫撤销.厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制高度强化的一种表现. 故答案为: (1)唐朝;三省六部制. (2)行省制度;全国最高行政机构. (3)明朝;明太祖朱元璋;在中央废除丞相制;取消中书省;由六部分理朝政. (4)皇权在加强;相权在削弱. (5)锦衣卫;东厂;西厂.??

27. (1)起点:长安;丝绸之路的作用:促进了东西方经济文化的相互交流。

(2)玄奘天竺求取佛经;郑和下西洋;戚继光抗击侵袭东南沿海的倭寇。

(3)条件:社会安定,国力雄厚;造船、航海技术进步;统治者的支持。(任意两点即可)积极意义:郑和下西洋促进了中国和亚非各国的经济交流;加强了我国和亚非各国的友好关系;促进和刺激了民间的经济贸易。(任意一点即可)

(4)闭关锁国;评价:①一定程度上遏制了西方殖民者的侵略活动,保卫了国家和人民的安全;②使中国脱离世界发展潮流,在世界发展进程中逐渐落后。(任意一点,言之有理即可)

??

28. (1)依据材料中“文成公主入藏,嫁给吐蕃赞普松赞干布”可知是发生在唐朝时期。唐太宗时期,实行和亲政策,将文成公主嫁给松赞干布,大大促进了唐朝与吐蕃经济文化的交流与发展。 (2)依据材料中“中书省”“行中书省”等信息可以直接判断是元朝实行的行省制度,联系已学知识可知元朝政府设立了宣政院管理藏族地区的行政事务,这标志着西藏正式归属中央政府管辖。 (3)清朝入关后,西藏的宗教首领达赖五世入京朝贺。顺治皇帝正式赐予他“达赖喇嘛”的封号。康熙时,清军稳定西藏局势,并册封另一位西藏宗教首领为“班禅额尔德尼”。此后,历代达赖和班禅都必须经过中央政府的册封。 (4)依据课本知识,为有效管辖西藏事务,清朝还设置了驻藏大臣。 (5)总结性问题,符合题意即可。如西藏自古以来就是祖国不可分割的领土(古代统治者重视对西藏地区有效管辖)。 故答案为: (1)唐太宗;促进了唐朝与吐蕃经济文化的交流与发展。 (2)宣政院。 (3)“班禅额尔德尼”。 (4)驻藏大臣。 (5)西藏自古以来就是祖国不可分割的领土(古代统治者重视对西藏地区有效管辖)。??

29. (1)由图一可知,图中历史人物是鉴真。鉴真应日本圣武天皇的约请,六次东渡,历尽艰辛,终于在天宝十三年(754年)携同弟子到达日本,鉴真不仅把律宗传到日本,而且把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术也传到了日本,为传播唐文化做出了重大贡献。鉴真东渡也反映了唐朝实行开放的对外政策;由图二可知,图中历史人物是玄奘;在与天竺的交往中,玄奘西行最为著名。贞观元年,他自长安出发去天竺游学,为中印文化交流作出了重要贡献。 (2)分析地图可知,是郑和下西洋路线图。依据学过的知识已知,明朝前期,为了加强同海外各国的联系,明成祖派郑和下西洋。1405-1433年郑和七下西洋,到过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。郑和的远航,促进了中国和亚非各国的经济交流,加强了我国和亚非各国的友好关系。 (3)宋朝时,海外贸易非常发达,政府鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司,加以管理。南宋的外贸所得,在财政收入中占重要地位。 (4)由材料“天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无”可以看出清朝推行闭关锁国政策。闭关锁国政策并非完全断绝往来,而主要表现在对贸易进行严格限制上。闭关锁国政策阻碍了中外文化的交流,使中国不能看到世界的变化,中国在世界上落伍了。 (5)从上述分析可知,从唐朝到清朝,我国的对外政策从开放交流的对外交往逐渐转向闭关锁国。本题主要考查学生的学以致用能力,属开放性试题。围绕“闭关锁国只会导致国家落后,落后就要挨打;实行改革开放政策,加强对外交流与合作,取长补短,振兴中华”作答即可。 故答案为: (1)鉴真东渡、玄奘西游。 (2)郑和下西洋。 (3)市舶司。 (4)闭关锁国;使中国逐渐落后世界潮流。 (5)从对外开放转变为闭关锁国。闭关锁国只会导致国家落后,落后就要挨打;实行改革开放政策,加强对外交流与合作,取长补短,振兴中华。??

【解析】

1. 秦始皇灭六国,统一全国后,建立中央集权制度,最高统治者称皇帝,皇帝具有至高无上的地位,在中央设丞相、太尉、御史大夫,丞相协助皇帝处理政事。明朝建立后,朱元璋为加强君权,废除了我国实行了一千五百多年的丞相制度,由皇帝直接指挥六部。 故选:C。 本题考查的是丞相制度。 本题难度较小,主要考查的是学生对历史知识的识记,属基础题。

2. 从第一幅图片(汉)坐而论道到第二幅图片(宋)站议时政再到第三幅图片(清)跪受笔录,反映了古代君主权力的加强,相权的不断削弱。 故选:D。 本题主要考查封建君主专制不断强化。 本题主要考查学生的识图分析和判断能力。注意掌握封建君主专制不断强化。

3. 1405-1433年,郑和七下西洋,到达亚非30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸,郑和是我国也是世界历史上的伟大航海家.郑和小名三宝. 故选A. 本题考查的知识点是郑和下西洋,识记相关的知识点.1405-1433年郑和奉命七次下西洋,先后拜访30多个在西太平洋和印度洋的国家和地区,最远到达了红海沿岸和非洲东海岸. 注意主要历史人物事迹的识记.

4. 明朝初年,社会安定,国力雄厚,明朝是当时世界上的强盛国家。为了扩大明朝的政治影响,宣扬国威,加强同海外各国的联系,明成祖派遣郑和下西洋。1405-1433年,郑和船队从刘家港出发,先后七次下西洋,郑和船队拥有当时世界上最先进的船只和航海技术,船上配备航海图和罗盘针,到过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。郑和下西洋比欧洲航海家远航美洲和印度早半个多世纪,是世界航海史上的壮举。郑和远航后,我国下南洋(东南亚地区)的人增多,促进了南洋开发。 故选:B。 本题主要考查郑和下西洋的相关史实。主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力。郑和下西洋比欧洲航海家远航美洲和印度早半个多世纪,是世界航海史上的壮举。 本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记郑和下西洋的相关史实。

5. 明朝实行八股取士,要求人们死读四书五经. 故选D. 八股取士为本题主要考查点. 本题掌握八股取士,重点考查四书五经.

6. 明朝杰出的科学家宋应星所著的《天工开物》,总结明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及到农业和手工业等三十多个生产部门,作者在书中强调人类要和自然相协调、人力要和自然力相配合.这部书被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”. 故选B. 本题主要考查《天工开物》.《天工开物》被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”. 本题主要考查学生读图识图的能力和准确识记历史知识的能力.理解并识记明朝时期的科学巨著的相关史实.

7. 根据题干材料中的“逐荷夷”可知描述的重大历史事件是郑成功收复台湾。1661年,郑成功率领军队抵达台湾,1662年2月,郑成功接受荷兰殖民者的投降,收复台湾。 故选:B。 本题考查的是郑成功收复台湾的史实. 注意题干材料中的“逐荷夷”这个关键信息,并准确识记重要历史人物的重大突出贡献.

8. 本题考查的是科举制度的知识。根据所学知识可知,隋炀帝时期设置进士科,标志着我国的科举制度的形成。明朝时期政府为了加强思想控制,采用八股取士。命题只能在四书五经范围内,答题也不能阐述考生的个人见解,这是培养统治者忠实仆从的工具。因此科举制度从积极推动社会进步转变为束缚人们思想、阻碍社会进步的转变。故选B。

9. 题目中的关键信息是“驱逐荷虏,一代英雄”,根据所学知识判断是郑成功收复台湾,为了确保台湾回归祖国怀抱,郑成功率领舰队打败了荷兰殖民者,收复了台湾。 故选:A。 本题考查学生对郑成功收复台湾的认识. 本题考查学生运用所学知识进行分析判断的能力.

10. 题干给出郑成功曾有过这段话:台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余既来索,则地当归我,珍瑶不急之物,悉听而归,设问考查这里的“贵国”。1662年,郑成功打败荷兰殖民者收复台湾。 故选:C。 本题考查了郑成功打败荷兰殖民者收复台湾 本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记郑成功打败荷兰殖民者收复台湾

11. 《天工开物》是中国古代一部综合性的科学技术著作,有人也称它是一部百科全书式的著作,作者是明朝科学家宋应星.外国学者称它为“中国17世纪的工艺百科全书”.作者在书中强调人类要和自然相协调、人力要与自然力相配合《天工开物》对中国古代的各项技术进行了系统地总结,构成了一个完整的科学技术体系. 故选B. 本题考查宋应星?的《天工开物》. 本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力.熟练掌握我国古代科技、文化和艺术成就.

12. 《天工开物》是明代著名科学家宋应星所著的科学巨著,全书强调了人类要和自然相协调、人力要与自然力相配合,总结了明代农业、手工业技术,反映了明代手工工场生产面貌,被誉为“17世纪中国工艺百科全书”。 故选:B。 本题考查《天工开物》。 本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握明清时期的著名科学家以及成就。

13. 明朝末年宋应星的《天工开物》,总结了明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及农业和手工业等三十个生产部门,被外国学者称为中国“17世纪的工艺百科全书”. 故选C. 本题主要考查明朝科技著作.主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力. 本题主要考查综合运用所学知识进行判断分析的能力.理解并识记明朝的科学巨著的相关史实.

14. 题干给出的“马铃薯、花生和向日葵”都是明代引入中国的,中国人开始吃上用自产的马铃薯、花生和向日葵制成的美食最早应该在明朝。明代,引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植;明代还从外国引进了马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植。 故选:D。 本题考查农作物的引进。明清时期,商品经济空前活跃,北京和南京是全国性的商贸城市。 本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用明朝引进的农作物。

15. 为了防御北方蒙古骑兵南下侵扰,明朝在历代长城的基础上,先后花了近二百年时间修筑长城.明长城东起鸭绿江,西至嘉峪关,全长六千余公里. 故选D. 本题以明长城为切入点,主要考查明长城的东西起止点. 本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记明长城的相关史实.

16. 1616年,努尔哈赤自立为汗,国号金,史称后金.1636年,他在盛京称帝,该国号为清.皇太极就是清太宗.1644年,清军入关,顺治帝迁都北京,逐步建立起对全国的统治. 故选C. 本题考查清军入关后确立对全国统治的皇帝.考查学生的识记能力. 本题以清军入关后确立对全国统治的皇帝为背景,考查的是学生对历史知识的记忆、理解能力.

17. 乾隆帝时,维吾尔回部上层贵族大和卓与小和卓发动叛乱,建立割据政权.他们残害维吾尔等族人民,激起人民的强烈不满.清政府派人招降,惨遭叛军杀害.乾隆帝下令调兵讨伐,并宣布此次进兵,只为擒拿大小和卓,维吾尔等族人民皆为无罪之人,不要株连.在维吾尔等族人民的支持下,清军经过两年战斗,平定了大小和卓分裂祖国的叛乱. 故选A. 本题考查清朝巩固统一的措施.重点掌握乾隆帝平定大小和卓叛乱. 本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力.识记与灵活掌握清朝巩固统一的措施.

18. “在清军对台湾已形成大兵压境的有利态势下“表明清政府的对台策略是武力威慑,”以郑克塽为首的郑氏集团终于在康熙二十二年(1683年七月五日完全接受了清政府的和谈条件,放弃抵抗企图,向清政府缴械投诚“表明清政府的对台策略是政治招抚。因而题干材料表明清政府的对台策略是武力威慑与政治招抚并用。 故选:D。 本题以题干材料为依托,考查清朝在台湾的建制的知识点。注意掌握相关基础知识。 本题考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握清朝在台湾的建制的相关史实。

19. 清朝康熙帝组织两次雅克萨反击战,大败沙俄侵略军,中俄签订《尼布楚条约》,规定“黑龙江和乌苏里江,包括库页岛在内的广大地区都是中国的领土.” 故选A. 本题考查《尼布楚条约》. 掌握雅克萨之战和《尼布楚条约》.

20. 清朝乾隆时期的苏州,工商业非常繁荣,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。 故选:C。 本题考查了苏州,注意识记形容清朝时苏州繁华的词语。 本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记苏州拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。

21. 清朝君主专制进一步强化的标志是雍正帝设立军机处.为了加强君主专制,雍正帝设立军机处,军国大事完全凭皇帝裁决,军机大臣只是跪在地上拿笔记录,然后传达给中央各部和地方官员去执行.议政王大臣会议名存实亡,到乾隆帝时撤销,它的设立标志着我国封建君主集权的进一步强化. 故选C. 本题考查了设立军机处.清朝初期,中央政权机构大体采用明朝制度,设置内阁和六部,但还保留由满州贵族组成的议政王大臣会议,一切军国大事都要经其讨论,一经决定,连皇帝也不能改变. 本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记雍正帝设立军机处的影响.

22. 清朝,西藏与中央政府的联系更加密切,1727年,清朝开始设置驻藏大臣,作为中央政府的代表长驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏.所以排除ABD. 故选C. 本题考查的是清朝设置驻藏大臣的职能. 本题考查学生对清朝设置驻藏大臣的知识点的识记能力,使学生认识驻藏大臣的设立是自唐宋以来中央政府对西藏地方管理制度的重大发展.这一制度对于加强祖国统一,巩固边防,促进民族团结均起了积极的作用.

23. 清朝加强对西藏管理的措施有②规定达赖、班禅都必须经过中央政府册封和④设置驻藏大臣,代表中央政府与达赖、班禅共管西藏事务。清朝时期①在西藏设置都督府和③在西藏设置行省的说法不符合史实。 故选:D。 本题以清朝中央政府与西藏关系和睦,如同一家为依托,考查清朝加强对西藏管理的措施。注意掌握相关基础知识。 本题考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握明清统一多民族国家巩固和发展的措施。

24. 根据所学知识可知,由于自给自足的封建经济稳定,他们认为天朝物产丰富,无所不有,无需同外国进行经济交流。当时西方的殖民者正向东方扩展势力,清朝统治者担心国家的领土主权受到外国侵犯,又害怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治,于是实行‘闭关锁国’政策,严格限制对外贸易。”由此可以推断,漫画反映出造成近代中国落伍于世界是对外闭关锁国。 故选:A。 本题以近代的中国落伍于世界,原因诸多为切入点,考查的是“闭关锁国”政策的相关知识点。 本题考查学生对“闭关锁国”政策的理解。考查解读图片材料信息和对历史史实的准确识记能力。难度中等。

25. 《红楼梦》是一部百科全书式的长篇小说。以宝黛爱情悲剧为主线,以四大家族的荣辱兴衰为背景,描绘出18世纪中国封建社会的方方面面,以及封建专制下新兴资本主义民主思想的萌动。结构宏大、情节委婉、细节精致,人物形象栩栩如生,声口毕现,堪称中国古代小说中的经典。故它反映的是清朝时期统一多民族国家巩固与社会危机的时代特征。 故选:C。 本题考查的知识点是《红楼梦》的相关内容. 本题主要考查学生的综合归纳能力,需要全面分析题干相关内容.

26. (1)本题主要考查唐朝的三省六部制. (2)本题主要考查元朝的行省制度. (3)本题主要考查明朝加强君权的措施. (4)本题主要考查我国封建社会的中央集权制度中的皇权和相权发生的变化. (5)本题主要考查明朝为加强君权而设立的三个特务机构的名称. 本题主要考查唐朝、元朝和明朝的中央集权制度,主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力.

27. (1)本题考查的是丝绸之路的相关知识。根据所学知识可知,汉代的丝和丝织品从长安出发,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。丝绸之路的开辟,促进了东西方经济文化的相互交流。

(2)本题考查的是中外交流的相关知识。根据所学知识可知,图一是玄奘,他历尽千辛万苦,到天竺求取佛经;图二是郑和,他曾经七次下西洋,对于中外交流作出重要贡献;图三是戚继光,戚继光抗击侵袭东南沿海的倭寇,是我们的民族英雄。

(3)本题考查的是郑和下西洋的相关知识。根据所学知识可知,明朝时期,社会安定,国力雄厚,为航海奠定坚实的物质基础;造船、航海技术进步,为远航提供技术保障;明朝统治者的支持。郑和下西洋的积极意义:郑和下西洋促进了中国和亚非各国的经济交流;加强了我国和亚非各国的友好关系;促进和刺激了民间的经济贸易。

(4)本题考查的是闭关政策的相关知识。结合材料五,根据所学知识可知,这是清朝的闭关锁国政策。“闭关锁国”政策的实行,在一定程度上遏制了西方殖民者的侵略活动,保卫了国家和人民的安全;但同时,它也使中国脱离世界发展潮流,在世界发展进程中逐渐落后了。

28. 本题以文成公主入藏、元朝,中央设“中书省”、清朝,西藏地区与中央政府的联系更加紧密的材料为切入点,考查的是西藏的历史。 本题考查唐朝和吐蕃的关系、元朝管辖西藏的机构以及清朝初期加强对西藏统治的措施。考查学生综合掌握历史知识的能力。

29. (1)本题考查学生对历史史实的识图和识记能力;鉴真东渡为传播唐文化做出了重大贡献;玄奘西行为中印文化交流作出了重要贡献。 (2)主要考查学生对郑和下西洋的识记。明朝前期,为了加强同海外各国的联系,明成祖派郑和下西洋。 (3)本题考查宋朝的对外贸易;宋朝时,政府鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司,加以管理。 (4)本题以乾隆皇帝的话为切入点,考查清朝的闭关锁国政策。 (5)本题考查学生的总结和概括能力;唐、宋、明到清朝,对外政策的变化,说明对外开放就会国富民强,闭关锁国只能导致落后挨打。 该题以明朝、宋朝、清朝相关的历史史实为背景考查学生的识记和理解能力。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源