12《诗经》二首 课件

图片预览

文档简介

12 《诗经》二首

语文人教版 八年级下

新知导入

《诗经》,是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌,共305篇。又称“诗三百”。

新知导入

《诗经》分《风》、《雅》、《颂》三部分。

《风》出自各地的民歌;

《雅》分《大雅》、《小雅》,多为贵族祭祀之诗歌,祈丰年、颂祖德;

《颂》则为宗庙祭祀之诗歌。

新知讲解

关关睢鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

悠哉游哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

(一)关 雎

新知讲解

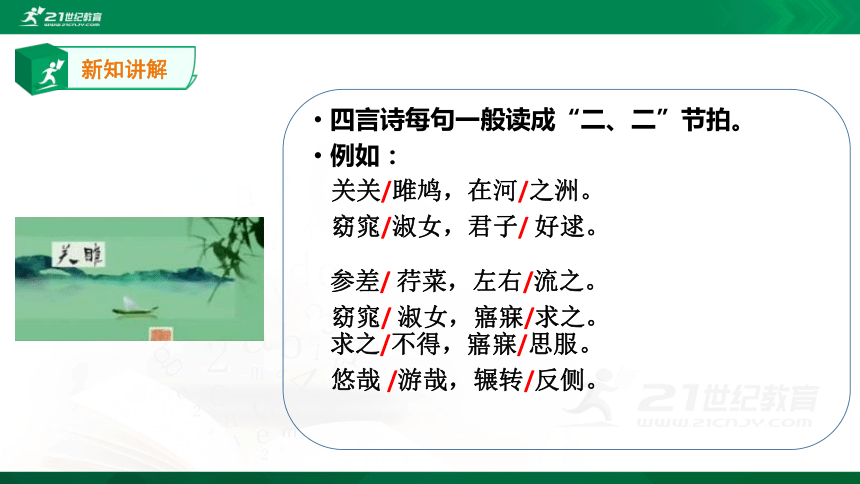

四言诗每句一般读成“二、二”节拍。

例如:

关关/雎鸠,在河/之洲。

窈窕/淑女,君子/ 好逑。 参差/ 荇菜,左右/流之。

窈窕/ 淑女,寤寐/求之。 求之/不得,寤寐/思服。

悠哉 /游哉,辗转/反侧。

新知讲解

关关和鸣的雎鸠,相伴在河中的小洲。那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。

参差不齐的荇菜,从左到右去采它。那美丽贤淑的女子,醒来睡去都想追求她。

追求却没法得到,白天黑夜便总思念她。长长的思念啊,叫人翻来覆去难睡下。

参差不齐的荇菜,从左到右去采它。那美丽贤淑的女子,奏起琴瑟来亲近她。

参差不齐的荇菜,从左到右去拔它。那美丽贤淑的女子,敲起钟鼓来取悦她。

译 文

新知讲解

全诗可分三章。

第一章(前四句)以“关关雎鸠”起兴,运用“比”的手法点出恋爱的主题,引出“窈窕淑女,君子好逑”的联想,且以“窈窕淑女,君子好逑”为纲目,统摄全诗的内容。前四句写的是一个男子在河边遇到一位美丽动人的姑娘,于是萌发了爱慕之情。

新知讲解

第二章(中间八句):抒写男子对姑娘极度思念,以至梦寐以求,辗转反侧。写出了“好逑”之苦。

第三章(最后八句):描写这位男子在想象中与姑娘相会的情景,抒写“好逑”之乐,表达了希望与姑娘成婚的美好愿望。

课堂小结

这首诗通过一个男子在河边遇到一个采摘荇菜的姑娘,并为姑娘的勤劳、美貌和娴静而动心,随之引起了强烈的爱慕之情,在梦里也会梦见那位姑娘的一系列追求过程,充分表现了古代劳动人民内心对美好爱情的向往和追求,突出表达了青年男女健康、真挚的思想感情。 本篇是诗经的首篇,更加表明了关雎在古代人们心中的地位。

课堂练习

1.这首诗表现了我国古代劳动人民怎样的思想感情?

表达了古代劳动人民对爱情(对美满生活,对幸福生活)的追求。

课堂练习

2.诗中有许多句式相同的重章叠句,这种写作手法有什么作用?

(1)可以充分表达诗人思想感情。(2)增加诗歌节奏感和音乐美。

课堂小结

这首诗通过一个男子在河边遇到一个采摘荇菜的姑娘,并为姑娘的勤劳、美貌和娴静而动心,随之引起了强烈的爱慕之情,在梦里也会梦见那位姑娘的一系列追求过程,充分表现了古代劳动人民内心对美好爱情的向往和追求,突出表达了青年男女健康、真挚的思想感情。 本篇是诗经的首篇,更加表明了关雎在古代人们心中的地位。

新知讲解

读准字音

蒹葭iān jiā 溯洄sù huí

晞xī 湄méi 跻jī

坻chí 涘sì 沚zhǐ

新知讲解

河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。 意中之人在何处?就在河水那一方。逆着流水去找她,道路险阻又太长。 顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。 意中之人在何处?就在河岸那一边。逆着流水去找她,道路险阻攀登难。 顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。 意中之人在何处?就在水边那一头。逆着流水去找她,道路险阻曲难求。 顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。

译 文

新知讲解

这首诗一共三章。

第一章先以“蒹葭苍苍,白露为霜”起兴,接着抒写寻找心上人的过程,抒发了主人公与日夜思念的心上人欢会艰难的的感情。写景中隐寓情怀。

新知讲解

第二章用反复咏叹方法,更深入一层把主人公企求和失望的情绪推向高潮,表达可望不可及,失意抑郁之情。

第三章反复咏叹,表现的依然是可望而不能会的失意抑郁之情及深沉的相思之情。叙事与抒情有机结合。

课堂练习

1.这首诗是怎样表现诗人执着的爱情追求的?

从内容来看,每章前两句写景,点明节令,烘托气氛;后六句写寻求“伊人”的情况。全诗回旋三叠,反复歌咏。诗人热烈地追求其所爱慕的“伊人”,虽然在大河上下反复寻求,可望而不可即,欢晤受阻,仍然神魂颠倒,执著专一。

课堂练习

2.这首诗各章的基本内容是相同的,仅仅是换了几个词语,你认为这样写是否重复?为什么?

注意景与情的结合。全诗情调凄婉动人,意境朦胧深邃。苍苍的芦花,露结的白霜,茫茫的秋水,曲折的河流,水中的小洲,宛然在目而又见之无踪的伊人……这一切都与诗人的彷徨失望和执著追求融为一体。

拓展提高

诗以清秋为背景,抒发了诗人企慕和怅然若失的情感,揭示了人类永存的企慕情感。钱钟书在《管锥篇》中引用陈启源“夫说之必求之,然为可见而不可求,则慕说益至”的观点,解说了《蒹葭》的这一艺术情境。

“在水一方”揭示了人类现实与理想的距离。

“溯洄从之,道阻且长”是寻求理想的艰难长途。

“伊人”之境让我们感到希望与理想乃是一个若有若无、可望不可及的影子。

诗篇从哲学的高度反映了人类理想追求与个体生命短促的矛盾引起的困惑,反映了人类对完美境界永无止境的追求。

“所 谓 伊 人 ”指的仅仅是一个美丽的女子吗?

课堂小结

这是一首抒写思慕、追求意中人而不得的诗。一个深秋的早晨,河边芦苇上的露水还没有干。诗人在这时候、这地方寻找那心中难向人说的“伊人”。伊人仿佛在流水环绕的洲岛上,他上下左右求索,终于是可望而不可得。细玩诗味,好像是情诗,而意境飘逸,神韵悠长。全诗不着一个思字、愁字,读者却可以体会到诗人那种深深的企慕和求而不得的惆怅。

作业布置

1.背诵这两首诗,

2.并写一段文字,

记录你学习这两首诗的感受。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

语文人教版 八年级下

新知导入

《诗经》,是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌,共305篇。又称“诗三百”。

新知导入

《诗经》分《风》、《雅》、《颂》三部分。

《风》出自各地的民歌;

《雅》分《大雅》、《小雅》,多为贵族祭祀之诗歌,祈丰年、颂祖德;

《颂》则为宗庙祭祀之诗歌。

新知讲解

关关睢鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

悠哉游哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

(一)关 雎

新知讲解

四言诗每句一般读成“二、二”节拍。

例如:

关关/雎鸠,在河/之洲。

窈窕/淑女,君子/ 好逑。 参差/ 荇菜,左右/流之。

窈窕/ 淑女,寤寐/求之。 求之/不得,寤寐/思服。

悠哉 /游哉,辗转/反侧。

新知讲解

关关和鸣的雎鸠,相伴在河中的小洲。那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。

参差不齐的荇菜,从左到右去采它。那美丽贤淑的女子,醒来睡去都想追求她。

追求却没法得到,白天黑夜便总思念她。长长的思念啊,叫人翻来覆去难睡下。

参差不齐的荇菜,从左到右去采它。那美丽贤淑的女子,奏起琴瑟来亲近她。

参差不齐的荇菜,从左到右去拔它。那美丽贤淑的女子,敲起钟鼓来取悦她。

译 文

新知讲解

全诗可分三章。

第一章(前四句)以“关关雎鸠”起兴,运用“比”的手法点出恋爱的主题,引出“窈窕淑女,君子好逑”的联想,且以“窈窕淑女,君子好逑”为纲目,统摄全诗的内容。前四句写的是一个男子在河边遇到一位美丽动人的姑娘,于是萌发了爱慕之情。

新知讲解

第二章(中间八句):抒写男子对姑娘极度思念,以至梦寐以求,辗转反侧。写出了“好逑”之苦。

第三章(最后八句):描写这位男子在想象中与姑娘相会的情景,抒写“好逑”之乐,表达了希望与姑娘成婚的美好愿望。

课堂小结

这首诗通过一个男子在河边遇到一个采摘荇菜的姑娘,并为姑娘的勤劳、美貌和娴静而动心,随之引起了强烈的爱慕之情,在梦里也会梦见那位姑娘的一系列追求过程,充分表现了古代劳动人民内心对美好爱情的向往和追求,突出表达了青年男女健康、真挚的思想感情。 本篇是诗经的首篇,更加表明了关雎在古代人们心中的地位。

课堂练习

1.这首诗表现了我国古代劳动人民怎样的思想感情?

表达了古代劳动人民对爱情(对美满生活,对幸福生活)的追求。

课堂练习

2.诗中有许多句式相同的重章叠句,这种写作手法有什么作用?

(1)可以充分表达诗人思想感情。(2)增加诗歌节奏感和音乐美。

课堂小结

这首诗通过一个男子在河边遇到一个采摘荇菜的姑娘,并为姑娘的勤劳、美貌和娴静而动心,随之引起了强烈的爱慕之情,在梦里也会梦见那位姑娘的一系列追求过程,充分表现了古代劳动人民内心对美好爱情的向往和追求,突出表达了青年男女健康、真挚的思想感情。 本篇是诗经的首篇,更加表明了关雎在古代人们心中的地位。

新知讲解

读准字音

蒹葭iān jiā 溯洄sù huí

晞xī 湄méi 跻jī

坻chí 涘sì 沚zhǐ

新知讲解

河边芦苇青苍苍,秋深露水结成霜。 意中之人在何处?就在河水那一方。逆着流水去找她,道路险阻又太长。 顺着流水去找她,仿佛在那水中央。

河边芦苇密又繁,清晨露水未曾干。 意中之人在何处?就在河岸那一边。逆着流水去找她,道路险阻攀登难。 顺着流水去找她,仿佛就在水中滩。

河边芦苇密稠稠,早晨露水未全收。 意中之人在何处?就在水边那一头。逆着流水去找她,道路险阻曲难求。 顺着流水去找她,仿佛就在水中洲。

译 文

新知讲解

这首诗一共三章。

第一章先以“蒹葭苍苍,白露为霜”起兴,接着抒写寻找心上人的过程,抒发了主人公与日夜思念的心上人欢会艰难的的感情。写景中隐寓情怀。

新知讲解

第二章用反复咏叹方法,更深入一层把主人公企求和失望的情绪推向高潮,表达可望不可及,失意抑郁之情。

第三章反复咏叹,表现的依然是可望而不能会的失意抑郁之情及深沉的相思之情。叙事与抒情有机结合。

课堂练习

1.这首诗是怎样表现诗人执着的爱情追求的?

从内容来看,每章前两句写景,点明节令,烘托气氛;后六句写寻求“伊人”的情况。全诗回旋三叠,反复歌咏。诗人热烈地追求其所爱慕的“伊人”,虽然在大河上下反复寻求,可望而不可即,欢晤受阻,仍然神魂颠倒,执著专一。

课堂练习

2.这首诗各章的基本内容是相同的,仅仅是换了几个词语,你认为这样写是否重复?为什么?

注意景与情的结合。全诗情调凄婉动人,意境朦胧深邃。苍苍的芦花,露结的白霜,茫茫的秋水,曲折的河流,水中的小洲,宛然在目而又见之无踪的伊人……这一切都与诗人的彷徨失望和执著追求融为一体。

拓展提高

诗以清秋为背景,抒发了诗人企慕和怅然若失的情感,揭示了人类永存的企慕情感。钱钟书在《管锥篇》中引用陈启源“夫说之必求之,然为可见而不可求,则慕说益至”的观点,解说了《蒹葭》的这一艺术情境。

“在水一方”揭示了人类现实与理想的距离。

“溯洄从之,道阻且长”是寻求理想的艰难长途。

“伊人”之境让我们感到希望与理想乃是一个若有若无、可望不可及的影子。

诗篇从哲学的高度反映了人类理想追求与个体生命短促的矛盾引起的困惑,反映了人类对完美境界永无止境的追求。

“所 谓 伊 人 ”指的仅仅是一个美丽的女子吗?

课堂小结

这是一首抒写思慕、追求意中人而不得的诗。一个深秋的早晨,河边芦苇上的露水还没有干。诗人在这时候、这地方寻找那心中难向人说的“伊人”。伊人仿佛在流水环绕的洲岛上,他上下左右求索,终于是可望而不可得。细玩诗味,好像是情诗,而意境飘逸,神韵悠长。全诗不着一个思字、愁字,读者却可以体会到诗人那种深深的企慕和求而不得的惆怅。

作业布置

1.背诵这两首诗,

2.并写一段文字,

记录你学习这两首诗的感受。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读