【解析版】福建省龙岩市六县市一中2018-2019学年高二(上)期中考试历史试卷

文档属性

| 名称 | 【解析版】福建省龙岩市六县市一中2018-2019学年高二(上)期中考试历史试卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 52.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-03-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2018-2019学年福建省龙岩市六县市一中高二(上)期中历史试卷

一、选择题.(本大题共30小题,每小题2分,共60分.在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的.)

1.(2分)战国时期的稷下学宫,历时150多年,因建于临淄城南的稷门而得名,齐统治者广纳各地文 学游说之士,学士云集。稷下学宫的出现说明( )

A.齐鲁大地有重视文化的优良传统

B.“百家争鸣”局面的形成、发展

C.儒家思想居主导地位

D.齐鲁大地思想活跃、哲学家辈出

2.(2分)历史学家萧公权认为:“由封建天下转为专制天下之过渡时期,政治思想之可能态度,不外三种。

①对将逝之旧制度表示留恋,而图有以维持或恢复之。

②承认现状,或有意无意中迎合未来之新趋势而为之张目。

③对于一切新旧制度均感厌恶,而偏重个人之自足与自适。”

以上三种思想的代表人物分别是( )

A.孔子 韩非子 墨子 B.孔子 韩非子 老子

C.老子 孔子 韩非子 D.墨子 孔子 老子

3.(2分)董仲舒新儒学的基础是“天人感应”认为:“道之大原于天,主张屈民而伸君,屈君而伸天。”以下对董仲舒新儒学的最佳理解是( )

A.反映天命的政治秩序与政治思想应该是统一的

B.新儒学融合阴阳五行的迷信思想和法家的思想

C.强化君权神授的同时也主张限制君权过度膨胀

D.新儒学融合阴阳五行迷信思想和德治思想

4.(2分)清朝学者赵翼说:“西汉开国,功臣多出于亡命无赖;至东汉中兴,则诸将皆有儒者气象,亦一时风会不同也。”这一变化出现的主要原因是( )

A.百家争鸣局面消失 B.主流思想发生变化

C.民间向学之风兴起 D.西汉君主重用儒者

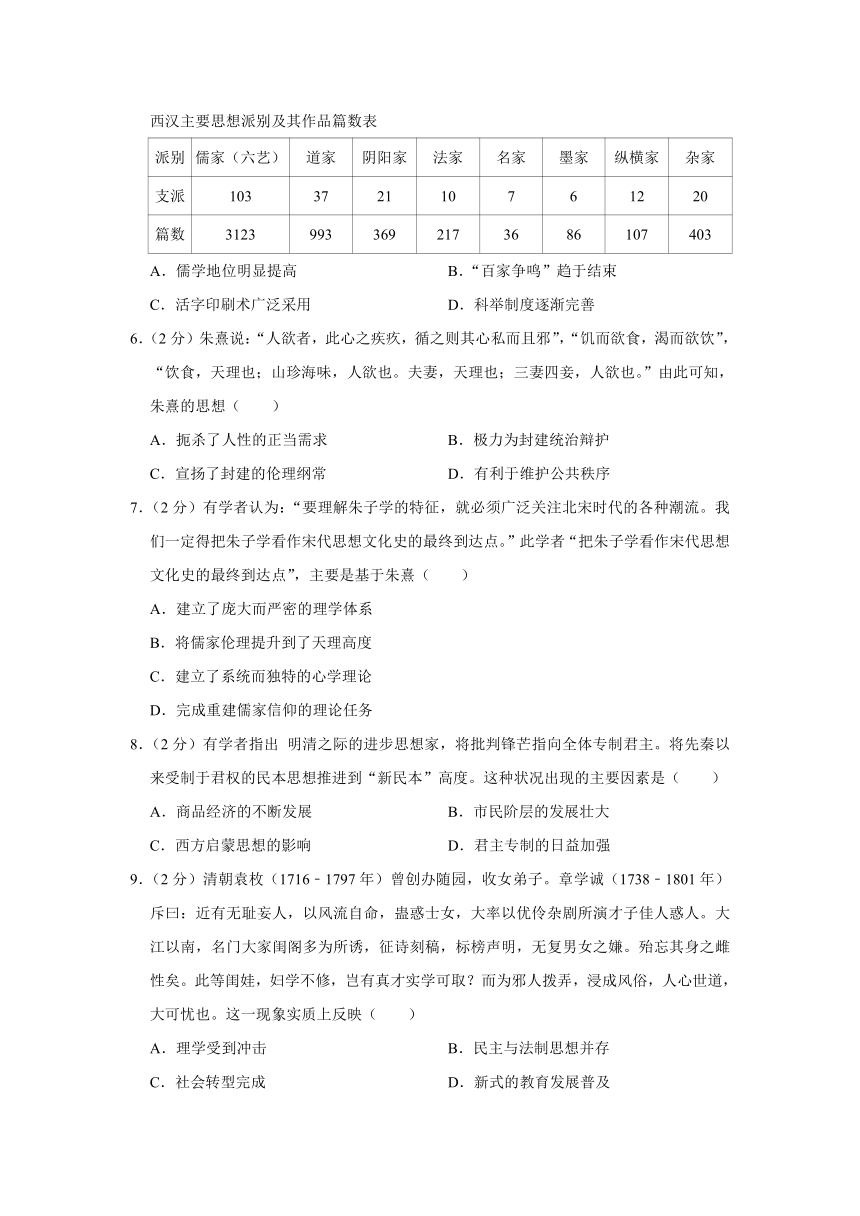

5.(2分)有人根据《汉书?艺文志》记载,统计制作出下表。据此可看出当时( )

西汉主要思想派别及其作品篇数表

派别

儒家(六艺)

道家

阴阳家

法家

名家

墨家

纵横家

杂家

支派

103

37

21

10

7

6

12

20

篇数

3123

993

369

217

36

86

107

403

A.儒学地位明显提高 B.“百家争鸣”趋于结束

C.活字印刷术广泛采用 D.科举制度逐渐完善

6.(2分)朱熹说:“人欲者,此心之疾疚,循之则其心私而且邪”,“饥而欲食,渴而欲饮”,“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。”由此可知,朱熹的思想( )

A.扼杀了人性的正当需求 B.极力为封建统治辩护

C.宣扬了封建的伦理纲常 D.有利于维护公共秩序

7.(2分)有学者认为:“要理解朱子学的特征,就必须广泛关注北宋时代的各种潮流。我们一定得把朱子学看作宋代思想文化史的最终到达点。”此学者“把朱子学看作宋代思想文化史的最终到达点”,主要是基于朱熹( )

A.建立了庞大而严密的理学体系

B.将儒家伦理提升到了天理高度

C.建立了系统而独特的心学理论

D.完成重建儒家信仰的理论任务

8.(2分)有学者指出 明清之际的进步思想家,将批判锋芒指向全体专制君主。将先秦以来受制于君权的民本思想推进到“新民本”高度。这种状况出现的主要因素是( )

A.商品经济的不断发展 B.市民阶层的发展壮大

C.西方启蒙思想的影响 D.君主专制的日益加强

9.(2分)清朝袁枚(1716﹣1797年)曾创办随园,收女弟子。章学诚(1738﹣1801年)斥曰:近有无耻妄人,以风流自命,蛊惑士女,大率以优伶杂剧所演才子佳人惑人。大江以南,名门大家闺阁多为所诱,征诗刻稿,标榜声明,无复男女之嫌。殆忘其身之雌性矣。此等闺娃,妇学不修,岂有真才实学可取?而为邪人拨弄,浸成风俗,人心世道,大可忧也。这一现象实质上反映( )

A.理学受到冲击 B.民主与法制思想并存

C.社会转型完成 D.新式的教育发展普及

10.(2分)吴晗《历史的镜子》中提及“他晚年游历北方时,有和过去知道不符合的,就立刻检书查对,力求记载的真实。他这种从实际山发,研究当前现实的学风,一反那个时代空谈性命,不务实际的学风。”材料中的“他”( )

A.认为探究“理”,只需内心反省即可得到天理

B.主张限制君权,学校成为决策是非的最高机构

C.关注实地的调查和国计民生,富有时代责任感

D.提出尊重物质运动规律的自然史观和社会史观

11.(2分)在中国古代关于“封建制”与“郡县制”的争论中,明清之际被学界冠以“启蒙思想家”的黄宗羲、顾炎武、颜元等人力主“复封建”。其积极意义在于( )

A.以世卿世禄制解决科举制八股取士的弊端

B.以地方分权制约高度集中的君主专制权力

C.解决商品经济发展情况下出现的利益纷争

D.仿效西方建立中央与地方实行分权的制度

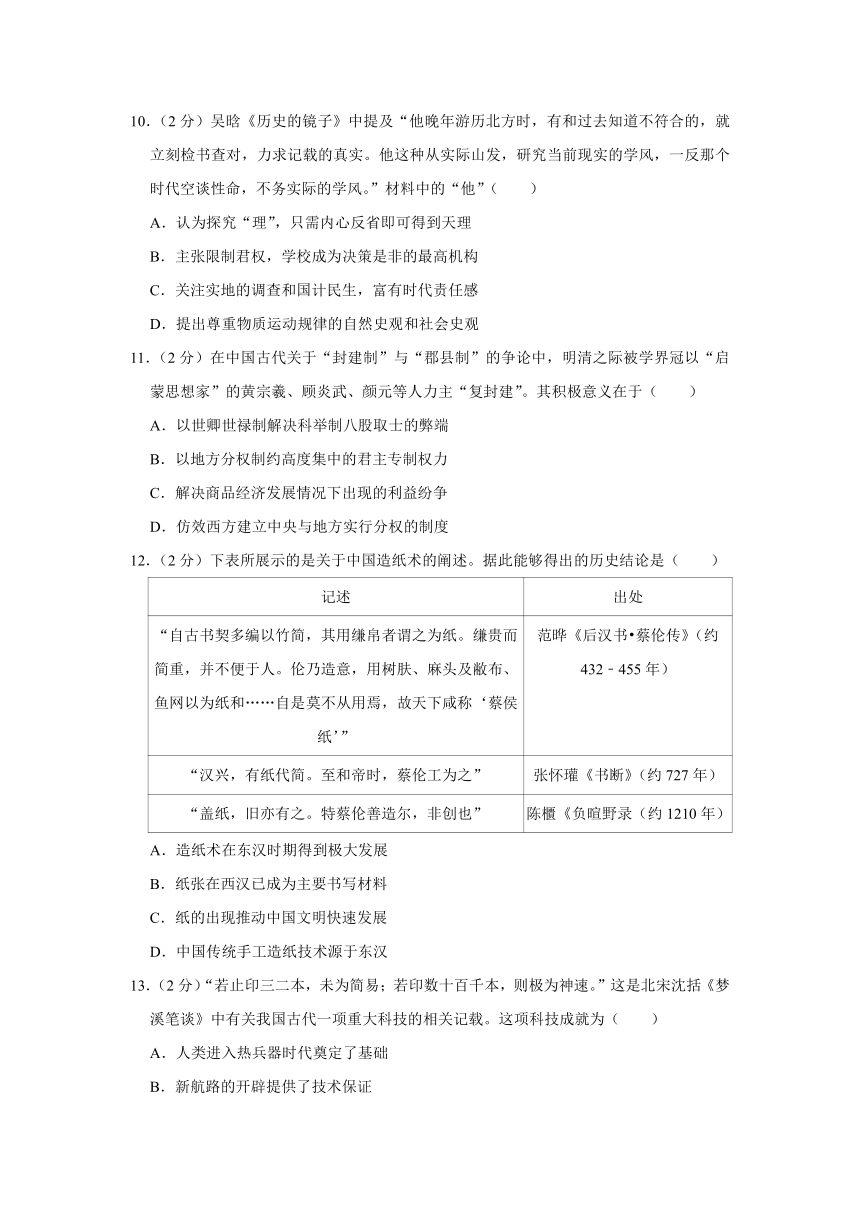

12.(2分)下表所展示的是关于中国造纸术的阐述。据此能够得出的历史结论是( )

记述

出处

“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸和……自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’”

范晔《后汉书?蔡伦传》(约

432﹣455年)

“汉兴,有纸代简。至和帝时,蔡伦工为之”

张怀瓘《书断》(约727年)

“盖纸,旧亦有之。特蔡伦善造尔,非创也”

陈櫃《负暄野录(约1210年)

A.造纸术在东汉时期得到极大发展

B.纸张在西汉已成为主要书写材料

C.纸的出现推动中国文明快速发展

D.中国传统手工造纸技术源于东汉

13.(2分)“若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”这是北宋沈括《梦溪笔谈》中有关我国古代一项重大科技的相关记载。这项科技成就为( )

A.人类进入热兵器时代奠定了基础

B.新航路的开辟提供了技术保证

C.欧洲资产阶级打败骑士阶层创造了条件

D.文艺复兴运动的出现准备了条件

14.(2分)史书记载,北宋名将李纲镇守开封时,曾用霹雳炮击退金兵。明朝将领曾铣镇守陕西时,发明了被誉为定时炸弹雏形的慢炮。清初军械制造家戴梓发明了连株炮,在抗击沙俄侵略中发挥了巨大作用。这说明( )

A.北宋时火药开始用于军事

B.军事将领是火药武器的主要发明者

C.火药武器能影响战场局势

D.古代中国火药武器一直领先于世界

15.(2分)某书云:中国的“印刷术用于传播古老的观念,而不是新思想;火药加固了皇帝的统治,而不是正在出现的诸民族君主的地位;指南针除郑和用于著名的远航外,并不像西方人那样用于世界范围的探险、贸易和帝国的建立”。作者旨在说明中国的三大发明( )

A.未能推进中国社会根本性的变革

B.对西方科技产生了爆炸性影响

C.造成中国人盲目自大故步自封

D.改变了整个世界的面貌和状态

16.(2分)“从3世纪到13世纪。中国一直处于西方望尘莫及的科学地位,明清以后逐渐落后了。”中国“这些成果技术方面停滞于农业和手工业的经验工艺的水平上,在理论上始终贯穿着天人合一的思想,以变幻莫测的道、气等概念来建构学术体系,……混有大量的荒诞不经的反科学的成分”。材料表明( )

A.封闭性强导致落后 B.重在思想不断解放

C.中国缺乏理性精神 D.西方注重科学研究

17.(2分)近年某地发现一座古代墓葬,出土距今5000年的玉面人和一尊扁足青铜方鼎,方鼎内壁刻有小篆。对此墓葬的年代,以下推测正确的是( )

A.据玉面人的年代推算,应为母系氏族时期

B.青铜器是商朝标志性器物,故应在商朝

C.商朝时期出现青铜铭文,估计在西周时期

D.根据文字判断,墓主最早应是秦朝人

18.(2分)清末民初,在上海出现了“海派京剧”:即用京剧形式表现当时的生活,如《潘烈士投海》、《新茶花》等,在唱腔、表演、舞台布景等方面进行了大胆的改革。这说明( )

A.京剧从形式到内容发生根本变化

B.在西方文化影响下京剧重获新生

C.海派京剧是传统戏剧的发展方向

D.海派京剧革新适应现代生活需要

19.(2分)“草堂留后世,诗圣著千秋”“狂到世人皆欲杀,醉来天子不能呼”“铁板铜琶,继东坡高唱大江东去;美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞”“其词格固不高,但论音律谐婉,语意妥帖,承平气象,形容曲尽”。与材料中人物对应正确的是( )

A.白居易、李白、辛弃疾、李清照

B.杜甫、李白、辛弃疾、柳永

C.白居易、李白、苏轼、李清照

D.杜甫、李白、李清照、柳永

20.(2分)明之中叶,即嘉靖前后,小说出现得很多,其中有两大主流:一、讲神魔之争的;二、讲世情的。讲神魔之争的,此思潮之起来,也受了当时宗教、方士之影响……当神魔小说盛行的时候,讲世情的小说,也就起来了,其原因,当然也离不开那时的社会状态……这反映了( )

A.明代小说分为两大流派 B.社会思潮复杂催生小说

C.小说盛行于明嘉靖年间 D.文学作品源于社会现实

21.(2分)林则徐在《软尘私议》中描述北京战后的情景:“议和之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提,即茶坊酒肆之中,亦大书‘免谈时速’四字,俨有诗书偶语之禁。”据此,林则徐意在强调( )

A.鸦片战争对中国民众影响小

B.“师夷长技”运动势在必行

C.看到中国封建制度的不足

D.清政府极端腐朽已无药可救

22.(2分)“中体西用”的现实价值在于使“西学为用”合法化,中学一统天下的封闭僵化局面得以改变。“用夷变夏”不再是中国思想界争论的主要问题,是否应该对中国的传统体制进行某些改变成为被关注和思考的问题。这说明“中体西用”的主张在当时( )

A.成为中国近代化的开端

B.动摇了封建思想的统治地位

C.起到了思想解放的作用

D.指导了中国社会的政治变革

23.(2分)19世纪末戊戌维新运动的重大历史贡献主要在思想文化领域内。它之所以能在一向闭塞的中国社会中激起巨大的思想波澜,主要是因为( )

A.它传播了西方先进的启蒙思想

B.它迎合了当时寻求救国出路的人们的需要

C.它推动了戊戌变法运动的进程

D.它首开了近代中国“向西方学习”的风气

24.(2分)1904年,中国科举史上进行最后一科会试:第一场考中国治史论五篇,体现出注重现实、着眼改革的思想:第二场考各国政治艺学策五道,关于当时内政外交的重要问题:第三场考《四书》《五经》义,这次考试( )

A.折射了中国近代化的艰难努力

B.客观上为辛亥革命奠定了人才基础

C.标志着清末新政上升到新阶段

D.体现了中国教育的半殖民地特点

25.(2分)《新青年》创刊之初,陈独秀明确标榜不谈政治。1918年底,陈独秀和李大钊一起创办《每周评论》作为新的阵地,关注时事,讨论政治问题,以补《新青年》之不足。这表明陈独秀( )

A.投身民国初年日益活跃的政党竞争中

B.试图将俄国革命道路与中国实际结合

C.意识到政治变革是改造国民性的前提

D.由温和的思想启蒙转变为激进的革命

26.(2分)鲁迅笔下的祥林嫂早年守寡,因害怕被婆婆卖掉而跑到鲁四老爷家做帮佣,但还是被婆婆卖给了贺老六。不料贺老六病死,儿子也被狼吃掉,于是又回到鲁四老爷家。她怕死后被阎王分尸,把一年工钱拿去捐了土地庙门槛……鲁迅表达的思想主要是( )

A.痛斥封建礼教的本质 B.以白话文取代文言文

C.彻底否定传统道德 D.哀其不幸,怒其不争

27.(2分)19世纪末20世纪初,中国资产阶级和小资产阶级知识分子开始宣传马克思、恩格斯的名字及其学说,他们希望找到既能发展资本主义,又能医治资本主义弊病的药方。这说明当时( )

A.中国具备马克思主义传播的经济基础

B.马克思主义适合中国资产阶级的需要

C.中国知识分子对西方社会认识更深入

D.开启了马克思主义中国化的历史进程

28.(2分)1920年9月,上海《劳动界》刊登的《一个工人的宣言》中写道:“将来的社会,要使它变个工人的社会;将来的中国,要使它变个工人的中国;将来的世界,要使它变个工人的世界。”

该材料主要反映了( )

A.上海已成为中国工人运动的中心

B.马克思主义对中国工人运动的影响

C.中国工人阶级即将登上政治舞台

D.中国工人阶级认清了中国社会的性质

29.(2分)《新全球史》认为:第一次世界大战后,民族主义情绪在中国蔓延,这一时期最著名的民族主义领袖是孙中山。孙中山的基本思想总结为“三民主义”。即号召消灭外国人的特权、实现民族统一、发展经济和建立以普选制为基础的民主共和国。这一时期孙中山民族主义的特点是( )

A.推翻清朝封建专制腐败的统治

B.振兴民族经济,改善国计民生

C.明确提出反帝,谋求民族平等

D.反对满洲贵族,实现五族共和

30.(2分)国民党“一大”宣言中规定“私人所有土地,由地主估价呈报政府,国家就价征税,并于必要时依报价收买之…国民党之主张,则以为农民之缺乏田地沦为佃户者,国家当给以土地,资其耕作,并为之整顿水利,移殖荒徼,以均地力。”由此推断国民党( )

A.广州国民政府实行土地国有

B.提出彻底的土地革命纲领

C.开始关心民生重视土地问题

D.发展了“平均地权”的思想

二、非选择题(本大题共3小题,第31题16分,第32题10分,第33题14分,共40分)

31.(16分)历史叙述、历史解释和历史评价是历史学习能力的重要组成部分。阅读下列材料,回答问题。

材料一:如图。

材料二:古有儒、释、道三教,自明以来,有多一教,曰小说。小说演义之书,未尝自以为教也,而士大夫、农、工、商、贾无不习闻之。以至儿童、妇女不识字者亦皆闻而如见之。是其教较之儒、释、道而更广也。释道犹劝人以善,小说专导人以恶。……世人习而不察,辄怪乎刑狱之日繁,盗贼之日炽,岂知小说之于人心风俗者,已非一朝一夕之故也。

﹣﹣(清)钱大昕(1728~1804)著《潜研堂文集》卷十七《正俗》

(1)儒家思想是中国传统文化的主流思想。根据材料,结合所学知识,叙述中国传统文化主流思想的演变。(2)“将零散而混乱的过去信息整理成有条理的历史知识是历史解释的基本任务;探讨因果是历史解释的重要形式。”根据对历史解释的认识,结合所学知识,解释材料二中作者的观点。

32.(10分)阅读材料,回答问题。

材料:史学界对17、18世纪中国社会发展状况有着不同的看法。一些学者认为这一时期的中国社会几乎陷于停滞状态。早在18世纪,亚当?斯密就认为中国社会似乎“停滞于静止状态”了。而早期近代化研究者认为,这一时期的中国社会状况具有双重特点,一方面它标志着中国传统社会达到了繁荣昌盛的顶峰;另一方面,它将明朝中后期以来中国社会从传统向近代的转型推向了一个新的阶段。

﹣﹣摘编自罗文兴《被误读的中国历史》

结合材料与所学知识,评关于17、18世纪中国社会发展状况的观点。(要求:围绕材料中的一种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

33.(14分)阅读下列材料,回答问题:

材料一

魏源可能是战后第一位体会到时代已开始在变与西方影响之大的中国学者。时代在变,古代的天地人物,俱不同于今日,“执古以绳今,是为诬今;执今以律古,是为诬古。”“岂惟世事,物理有然。”所论激切,多为时人所不能道、未曾闻,有“奇书”之称可惜其在中国所发生的影响,远不及在日本,具有莫大的刺激。﹣﹣郭

廷以《近代中国史纲》

材料二

梁启超说:“我觉得这五十年来的中国,正像蚕变蛾、蛇蜕壳的时代。变蛾蜕壳,自然是一件极艰难、极苦痛的事,那里能够轻轻松松的做到。心理上还有必变必蜕的觉悟,那么,把那不可逃避的艰难苦痛经过了,前途便别是一世。”

材料三

《海国图志》《民报》、孙中山题词《新青年》。

请回答:

(1)材料一中的“奇书”指什么?魏源的什么思想“为时人所不能道、未曾闻”?举例说明在近代中国,该思想在实践中是如何不断地丰富和发展的。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“这五十年来”推动中国“变蛾蜕壳”的因素是什么?

(3)根据材料三,结合所学知识,概括近代先进中国知识分子对待西方文明的共同点,并分析其态度变化的趋势。

2018-2019学年福建省龙岩市六县市一中高二(上)期中历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题.(本大题共30小题,每小题2分,共60分.在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的.)

1.【解答】“战国时期的稷下学宫,历时150多年,因建于临淄城南的稷门而得名,齐统治者广纳各地文 学游说之士,学士云集”体现了“百家争鸣”局面的形成、发展,故B正确;

AD材料未体现,排除;

C是从汉武帝时期开始,排除。

故选:B。

2.【解答】根据材料中“由封建天下转为专制天下之过渡时期”可以判断指的是春秋战国时期,①中表示出对旧制度的留恋,希望恢复,体现了孔子“克己复礼”的思想;②“承认现状并迎合未来之新趋势”体现了法家顺应历史潮流,主张建立中央集权制国家;③“对于一切新旧制度均感厌恶,而偏重个人之自足与自适”体现了道家超越世俗人际关系,追求个人内心平静的价值取向,故三种思想的代表人物分别是孔子、韩非子和老子,故B正确;

ACD均不符合题意,排除。

故选:B。

3.【解答】A.从材料的内容中可以看出是董仲舒的天人感应的思想,他把封建统治秩序与天命联系在一起,体现了天命的政治秩序与政治思想应该是统一的。

B.材料没有体现出法家思想特征。

C.选项只是对材料一部分意思的理解。

D.材料没有体现出儒家德治的思想。

故选:A。

4.【解答】材料中“西汉开国,功臣多出于亡命无赖;至东汉中兴,则诸将皆有儒者气象”说明儒学在民间已经有了较为广泛的传播和影响,故而诸将有了较多的儒学修养,这一现象的出现与汉代儒学成为正统思想,统治者大力推广儒学有直接关系,即主流思想发生变化,故B项正确。ABD三项与上述现象并未直接关系,应排除。

故选:B。

5.【解答】根据所学可知,汉武帝时,罢黜百家,独尊儒术。从表格来看,明显儒家思想的支派比其他派别的支派多,作品篇数也比其他派别多。结合材料所给的时间西汉。所以A符合题意。

故选:A。

6.【解答】“夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也”表明朱熹的思想有利于维护公共秩序,故D正确;

A与“饮食,天理也;山珍海味,人欲也”不符,排除;

为封建统治辩护材料未体现,故B错误;

C是表面现象,排除。

故选:D。

7.【解答】结合所学知识可知,朱熹把儒家思想上升到天理高度,从三纲五常出发维系封建社会统治的秩序,建立了了庞大而严密的理学体系,所以材料中对于朱熹思想评价极高,故A项正确。

B包含于A项内容,排除B。

C与心学思想有关,排除。

D项“重建”说法错误,排除。

故选:A。

8.【解答】根据“明清之际的进步思想家,将批判锋芒指向全体专制君主”,结合所学,明清之际随着商品经济发展,资本主义萌芽出现,明清之际出现了反对君主专制思想,故A正确;

市民阶层的发展壮大的根源是商品经济的不断发展,排除B;

鸦片战争后,西方启蒙思想传入我国,故C错误;

D是明清之际出现了反对君主专制思想的政治因素,不是最主要原因,排除。

故选:A。

9.【解答】根据材料中“无复男女之嫌”“妇学不修”“人心世道,大可忧也”等关键句可知,以“三纲五常”为核心内容的理学思想受到冲击,故A项正确;

材料中内容与民主法制思想无关,故B项错误;

材料中并未体现社会转型的内容,故C项错误;

材料内容与新式教育无关,故D项错误。

故选:A。

10.【解答】“从实际山发,研究当前现实的学风,一反那个时代空谈性命,不务实际的学风”表明他关注实地的调查和国计民生,富有时代责任感,故C正确;

ABD材料未体现,排除。

故选:C。

11.【解答】“封建”在我国上古时代原指分封制度,即封邦建国,“封建亲戚,以藩屏周”。王把爵位、土地、人民分赐宗亲或功臣,使之在该区域内建立诸侯邦国,这在西周时比较典型。“封建”可谓是与专制集权背道而驰的具有地方分权性质的政治制度,故B正确。

A是选官制度,题干没有体现,排除。

题干主要涉及政治方面的内容,与商品经济无关,排除C。

西方的地方实行分权的制度前提是资产阶级民主政治的确立,与中国古代的地方分权性质有根本的区别,排除D。

故选:B。

12.【解答】A.从材料内容可以看出,造纸术在东汉时期获得巨大的发展。

B.纸张不是西汉时期主要的书写材料。

C.材料没有看出纸推动了中国文明的快速发展。

D.从材料可以看出,汉朝刚开始的时候出现了造纸术,东汉蔡伦只是改进了造纸术。

故选:A。

13.【解答】从材料可以看出该发明大大提高了印刷的效率,由此可知,该发明是中国古代的印刷术,结合所学可知,印刷术的发明及其外传为文艺复兴运动的出现准备了条件,故D项正确。

AC两项是火药的意义,应排除。

B项是指南针的意义,应排除。

故选:D。

14.【解答】A.火药开始用于军事是在唐末,故A项错误。

B.说法太绝对,故B项错误。

C.根据题干中的关键信息“用霹雳炮击退金兵”“在抗击沙俄侵略中发挥了巨大作用”可知火药武器能影响战场局势,故选C项。

D.题干材料体现不出来,故D项错误。

故选:C。

15.【解答】依据题干材料内容可知,反映的是中国古代的印刷术、火药、指南针对中国社会根本性的变革影响不大,故A项正确。

题干材料强调的是中国古代的印刷术、火药、指南针对中国的影响,故BD两项错误。

C项明显不符合史实,应排除。

故选:A。

16.【解答】A.材料看不出封闭性强的特点。

B.材料体现的是中国古代的思想对科技产生的影响,而不是不断的解放。

C.从材料中的在理论上始终贯穿着天人合一的思想,以变幻莫测的道、气等概念来建构学术体系,…混有大量的荒诞不经的反科学的成分可以看出科学理性的成分较少,这成为阻碍中国古代科技发展的重要因素。

D.材料反映的是中国科技落后的因素,而不是西方科技发展的原因。

故选:C。

17.【解答】根据材料提供的信息“距今5000年的玉面人”、“扁足青铜方鼎”、“小篆”可以判断出三者出现的时间分别是母系氏族时期、商周时期和秦朝时期,但秦人可以拥有前代的“玉面人”和“青铜方鼎”,而前代绝对不可能出现秦代才出现的小篆,故D正确。

ABC均不合题干主旨,排除。

故选:D。

18.【解答】材料体现了海派京剧勇于革新,善于吸收新事物、新思想,能及时反映现实社会的特点,故D正确;

ABC材料未体现,故ABC错误。

故选:D。

19.【解答】由“草堂……诗圣……”可知是杜甫,由“醉来天子不能呼”勾画出李白那种我行我素、纵情诗酒的狂放与豪侠之气;“铁板铜琶,继东坡高唱大江东去;美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞”是郭沫若为辛弃疾纪念祠题写的对联;“其词格固不高,但论音律谐婉,语意妥帖,承平气象,形容曲尽”是因为柳永用晚唐律赋的笔调铺陈当时京城的承平气象,富丽风光,故B项正确。

ACD三项均错误。

故选:B。

20.【解答】结合所学知识可知,随着商品经济的发展,明朝小说世俗化的倾向更加明显,据此依据材料“当神魔小说盛行的时候,讲世情的小说,也就起来了,其原因,当然也离不开那时的社会状态”可知D正确。

AB不合题干主旨,排除。

C说法片面,排除。

故选:D。

21.【解答】依据材料“议和之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提”等结合所学知识可知百姓对战争的态度不正确,更加坚定了林则徐“师夷长技”的思想,故B正确。

A不合题干主旨,排除。

林则徐还未认识到制度的不足,排除C。

D不是林则徐的观点,排除。

故选:B。

22.【解答】“成为被关注和思考的问题”等字眼意在强调“中体西用”引起了人们的思考,起到了解放人们的思想的作用,故C正确;

中国近代化的开端是洋务运动,排除A;

动摇了封建思想的统治地位的是新文化运动,排除B;

“中体西用”并不主张政治变革,也就不会指导中国社会的政治变革,排除D。

故选:C。

23.【解答】结合所学可知,19世纪末,列强掀起了瓜分中国的狂潮,中华民族危机深重,戊戌变法实行改革,主张君主立宪制符合当时国人救国心里的需要,故B项正确。

维新变法之前就有传播西方启蒙思想,故A项错误。

C属于戊戌变法运动本身活动内容,不符合材料主旨,排除。

首开近代中国“向西方学习”的风气是魏源等的新思想萌发,故D项错误。

故选:B。

24.【解答】“第一场考中国治史论五篇,体现出注重现实、着眼改革的思想;第二场考各国政治艺学策五道,关于当时内政外交的重要问题;第三场考《四书》《五经》义”表明这次考试折射了中国近代化的艰难努力,故A正确;

辛亥革命、清末新政、半殖民地特点材料未体现,故BCD错误。

故选:A。

25.【解答】由“标榜不谈政治”到“关注时事,讨论政治问题”表明陈独秀意识到政治问题的重要性,故C正确;

政党竞争、俄国材料未体现,故AB错误;

《新青年》自创刊之初,思想就属于激进派,故D错误。

故选:C。

26.【解答】祥林嫂是鲁迅的《祝福》中的女性形象,其形象的典型意义揭示了封建制度对劳动妇女的经济枷锁和精神摧残,“暴露了封建礼教和家族制度的憋害”。 根据题干材料很明显可以看出鲁迅在痛斥封建礼教的本质,故A项正确;BCD三项都是鲁迅的思想观点,但不符合题意。

故选:A。

27.【解答】“中国资产阶级和小资产阶级知识分子开始宣传马克思、恩格斯的名字及其学说,他们希望找到既能发展资本主义,又能医治资本主义弊病的药方”表明中国知识分子对西方社会认识更深入,故C正确;

AB材料未体现,排除;

D错在“开启”,排除。

故选:C。

28.【解答】A.材料看不出上海是传播马克思主义和工人运动的中心,只能体现出上海传播了马克思主义,促进了工人运动的发展。

B.从材料可以看出,随着马克思主义传播,中国工人运动获得了巨大的发展。

C.工人阶级在1919年已经登上政治舞台。

D.工人阶级认清中国的社会性质是中共二大。

故选:B。

29.【解答】根据“号召消灭外国人的特权、实现民族统一、发展经济和建立以普选制为基础的民主共和国”可知,这一时期孙中山民族主义的特点是明确提出反帝,谋求民族平等,故C正确;

材料没有体现推翻清朝封建专制腐败的统治,排除A;

BD材料没有体现,排除。

故选:C。

30.【解答】A项错误,土地国有与材料中“私人所有土地,由地主估价呈报政府,国家就价征税”不符;

B项错误,“私人所有土地,由地主估价呈报政府,国家就价征税,并于必要时依报价收买之”表明没有废除封建土地所有制,并不彻底;

C项错误,1905年孙中山提出三民主义,民生的内容是平均地权,就开始关心民生重视土地问题;

D项正确,1905年孙中山提出三民主义,主张核定地价,现有地价归原主所有,革命后因社会进步所涨的地价归国家所有,由国民共享,材料中“国民党之主张,则以为农民之缺乏田地沦为佃户者,国家当给以土地,资其耕作”发展了“平均地权”的思想。

故选:D。

二、非选择题(本大题共3小题,第31题16分,第32题10分,第33题14分,共40分)

31.【解答】(1)根据材料中的图表和所学知识,对儒家思想的发展演变过程进行梳理,重点把握春秋战国时期的百家争鸣、汉武帝时期“罢黜百家、独尊儒术”、魏晋南北朝时期儒学受到冲击,出现三教合一,两宋时期出现程朱理学和陆王心学,明清时期出现了李贽、顾炎武王夫之和黄宗羲等进步思想家,结合相关史实进行说明即可。

(2)根据材料二中“士大夫、农、工、商、贾无不习闻之。以至儿童、妇女不识字者亦皆闻而如见之。”得出小说被社会各个阶层所接受,根据材料二中“是其教较之儒、释、道而更广也”得出小说影响力超过儒释道三教,根据材料二中“…世人习而不察,辄怪乎刑狱之日繁,盗贼之日炽,岂知小说之于人心风俗者,已非一朝一夕之故也”得出小说适应了市民的需要。

故答案为:

(1)演变:①春秋战国时期,中国社会发生重大变革,各种思想流派提冉治国济世的主张,出现了“百家争鸣”的局面,儒家是重要思想流派之一;②汉武帝即位后,“罢黜百家、独尊儒术”,儒学逐渐成为巾国传统文化的主流;③魏晋南北朝、隋唐时期,佛教、道教迅速传播,儒学的正统地位受到冲击;④两宋时期,程朱理学形成,它在吸收佛道思想的基础之上深化了儒学,南宋之后,程朱理学成为长期占统治地位的官方哲学;⑤明清之际,进步思想家批判继承了儒家思想,以个性解放为核心,批判宋明理学,倡导求是精神,开创思想活跃的新局面。

(2)解释:①小说被社会各阶层所接受;②小说影响力超过儒释道三教;③通俗易懂的小说适应了市民的需要。

32.【解答】这是一道评述题,解题时首先读懂材料,材料中蕴含了两种观点,所以可以分别围绕某一观点进行评述,如“停滞于静止状态”的观点,可从政治上的专制、经济上的落后以及思想文化的桎梏等方面考虑。同意“它标志着中国传统社会达到了繁荣昌盛的顶峰”体现的是认为当时的社会是传统社会的顶峰这一观点,可从政治的统一和巩固、资本主义萌芽的发展、文学艺术的繁荣等角度阐述。

故答案为:

一:赞同17、18世纪中国社会的发展几乎处于停滞状态。

依据:封建制度日益腐朽,君主专制空前加强;自然经济占统治地位,重农抑商,经济的发展受到了一定制约;理学思想等影响深远,严重束缚人们思想,摧残人性;外交上总体奉行“闭关锁国”政策。

答案二:赞同17、18世纪中国社会是传统社会的顶峰,推动了中国社会的转型。

依据:统一的多民族国家日益巩固;农耕经济繁荣,商品经济、资本主义萌芽不断发展;对传统儒家思想产生质疑;反映市民生活的文学艺术繁荣。

33.【解答】(1)通过材料“魏源”、“奇书”等内容可以分析出这是指的魏源的《海国图志》一书。魏源的师夷长技以制夷的思想首开了看世界的思潮,当时国人“所不能道、未曾闻”。向西方学习的思想在后世进行实践的有洋务派举行的洋务运动;还有维新运动和辛亥革命等。

(2)结合所学知识,西方列强侵华的加剧,民族危机的加深;民族资本主义得到发展,资产阶级队伍壮大;西方资产阶级思想在中国进一步传播。

(3)主要考查先进中国知识分子对待西方文明的共同点和态度变化的趋势。结合所学知识依据材料信息整合回答即可。它的趋势要从人们认知的角度来回答。

故答案为:

(1)《海国图志》。师夷长技以制夷。洋务派学习西方先进技术来维护清政府的统治;维新派宣传维新变法,主张君主立宪;革命派主张民主共和;新文化运动提倡民主与科学;马克思主义广泛传播,走社会主义道路。

(2)因素:西方列强侵华的加剧,民族危机的加深;民族资本主义得到发展,资产阶级队伍壮大;西方资产阶级思想在中国进一步传播。

(3)共同点:都作为救亡图存的工具;都主张向西方学习。

趋势:由被动接受到主动选择;由器物到制度,再到思想文化不断深化的过程。

一、选择题.(本大题共30小题,每小题2分,共60分.在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的.)

1.(2分)战国时期的稷下学宫,历时150多年,因建于临淄城南的稷门而得名,齐统治者广纳各地文 学游说之士,学士云集。稷下学宫的出现说明( )

A.齐鲁大地有重视文化的优良传统

B.“百家争鸣”局面的形成、发展

C.儒家思想居主导地位

D.齐鲁大地思想活跃、哲学家辈出

2.(2分)历史学家萧公权认为:“由封建天下转为专制天下之过渡时期,政治思想之可能态度,不外三种。

①对将逝之旧制度表示留恋,而图有以维持或恢复之。

②承认现状,或有意无意中迎合未来之新趋势而为之张目。

③对于一切新旧制度均感厌恶,而偏重个人之自足与自适。”

以上三种思想的代表人物分别是( )

A.孔子 韩非子 墨子 B.孔子 韩非子 老子

C.老子 孔子 韩非子 D.墨子 孔子 老子

3.(2分)董仲舒新儒学的基础是“天人感应”认为:“道之大原于天,主张屈民而伸君,屈君而伸天。”以下对董仲舒新儒学的最佳理解是( )

A.反映天命的政治秩序与政治思想应该是统一的

B.新儒学融合阴阳五行的迷信思想和法家的思想

C.强化君权神授的同时也主张限制君权过度膨胀

D.新儒学融合阴阳五行迷信思想和德治思想

4.(2分)清朝学者赵翼说:“西汉开国,功臣多出于亡命无赖;至东汉中兴,则诸将皆有儒者气象,亦一时风会不同也。”这一变化出现的主要原因是( )

A.百家争鸣局面消失 B.主流思想发生变化

C.民间向学之风兴起 D.西汉君主重用儒者

5.(2分)有人根据《汉书?艺文志》记载,统计制作出下表。据此可看出当时( )

西汉主要思想派别及其作品篇数表

派别

儒家(六艺)

道家

阴阳家

法家

名家

墨家

纵横家

杂家

支派

103

37

21

10

7

6

12

20

篇数

3123

993

369

217

36

86

107

403

A.儒学地位明显提高 B.“百家争鸣”趋于结束

C.活字印刷术广泛采用 D.科举制度逐渐完善

6.(2分)朱熹说:“人欲者,此心之疾疚,循之则其心私而且邪”,“饥而欲食,渴而欲饮”,“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。”由此可知,朱熹的思想( )

A.扼杀了人性的正当需求 B.极力为封建统治辩护

C.宣扬了封建的伦理纲常 D.有利于维护公共秩序

7.(2分)有学者认为:“要理解朱子学的特征,就必须广泛关注北宋时代的各种潮流。我们一定得把朱子学看作宋代思想文化史的最终到达点。”此学者“把朱子学看作宋代思想文化史的最终到达点”,主要是基于朱熹( )

A.建立了庞大而严密的理学体系

B.将儒家伦理提升到了天理高度

C.建立了系统而独特的心学理论

D.完成重建儒家信仰的理论任务

8.(2分)有学者指出 明清之际的进步思想家,将批判锋芒指向全体专制君主。将先秦以来受制于君权的民本思想推进到“新民本”高度。这种状况出现的主要因素是( )

A.商品经济的不断发展 B.市民阶层的发展壮大

C.西方启蒙思想的影响 D.君主专制的日益加强

9.(2分)清朝袁枚(1716﹣1797年)曾创办随园,收女弟子。章学诚(1738﹣1801年)斥曰:近有无耻妄人,以风流自命,蛊惑士女,大率以优伶杂剧所演才子佳人惑人。大江以南,名门大家闺阁多为所诱,征诗刻稿,标榜声明,无复男女之嫌。殆忘其身之雌性矣。此等闺娃,妇学不修,岂有真才实学可取?而为邪人拨弄,浸成风俗,人心世道,大可忧也。这一现象实质上反映( )

A.理学受到冲击 B.民主与法制思想并存

C.社会转型完成 D.新式的教育发展普及

10.(2分)吴晗《历史的镜子》中提及“他晚年游历北方时,有和过去知道不符合的,就立刻检书查对,力求记载的真实。他这种从实际山发,研究当前现实的学风,一反那个时代空谈性命,不务实际的学风。”材料中的“他”( )

A.认为探究“理”,只需内心反省即可得到天理

B.主张限制君权,学校成为决策是非的最高机构

C.关注实地的调查和国计民生,富有时代责任感

D.提出尊重物质运动规律的自然史观和社会史观

11.(2分)在中国古代关于“封建制”与“郡县制”的争论中,明清之际被学界冠以“启蒙思想家”的黄宗羲、顾炎武、颜元等人力主“复封建”。其积极意义在于( )

A.以世卿世禄制解决科举制八股取士的弊端

B.以地方分权制约高度集中的君主专制权力

C.解决商品经济发展情况下出现的利益纷争

D.仿效西方建立中央与地方实行分权的制度

12.(2分)下表所展示的是关于中国造纸术的阐述。据此能够得出的历史结论是( )

记述

出处

“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸和……自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’”

范晔《后汉书?蔡伦传》(约

432﹣455年)

“汉兴,有纸代简。至和帝时,蔡伦工为之”

张怀瓘《书断》(约727年)

“盖纸,旧亦有之。特蔡伦善造尔,非创也”

陈櫃《负暄野录(约1210年)

A.造纸术在东汉时期得到极大发展

B.纸张在西汉已成为主要书写材料

C.纸的出现推动中国文明快速发展

D.中国传统手工造纸技术源于东汉

13.(2分)“若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”这是北宋沈括《梦溪笔谈》中有关我国古代一项重大科技的相关记载。这项科技成就为( )

A.人类进入热兵器时代奠定了基础

B.新航路的开辟提供了技术保证

C.欧洲资产阶级打败骑士阶层创造了条件

D.文艺复兴运动的出现准备了条件

14.(2分)史书记载,北宋名将李纲镇守开封时,曾用霹雳炮击退金兵。明朝将领曾铣镇守陕西时,发明了被誉为定时炸弹雏形的慢炮。清初军械制造家戴梓发明了连株炮,在抗击沙俄侵略中发挥了巨大作用。这说明( )

A.北宋时火药开始用于军事

B.军事将领是火药武器的主要发明者

C.火药武器能影响战场局势

D.古代中国火药武器一直领先于世界

15.(2分)某书云:中国的“印刷术用于传播古老的观念,而不是新思想;火药加固了皇帝的统治,而不是正在出现的诸民族君主的地位;指南针除郑和用于著名的远航外,并不像西方人那样用于世界范围的探险、贸易和帝国的建立”。作者旨在说明中国的三大发明( )

A.未能推进中国社会根本性的变革

B.对西方科技产生了爆炸性影响

C.造成中国人盲目自大故步自封

D.改变了整个世界的面貌和状态

16.(2分)“从3世纪到13世纪。中国一直处于西方望尘莫及的科学地位,明清以后逐渐落后了。”中国“这些成果技术方面停滞于农业和手工业的经验工艺的水平上,在理论上始终贯穿着天人合一的思想,以变幻莫测的道、气等概念来建构学术体系,……混有大量的荒诞不经的反科学的成分”。材料表明( )

A.封闭性强导致落后 B.重在思想不断解放

C.中国缺乏理性精神 D.西方注重科学研究

17.(2分)近年某地发现一座古代墓葬,出土距今5000年的玉面人和一尊扁足青铜方鼎,方鼎内壁刻有小篆。对此墓葬的年代,以下推测正确的是( )

A.据玉面人的年代推算,应为母系氏族时期

B.青铜器是商朝标志性器物,故应在商朝

C.商朝时期出现青铜铭文,估计在西周时期

D.根据文字判断,墓主最早应是秦朝人

18.(2分)清末民初,在上海出现了“海派京剧”:即用京剧形式表现当时的生活,如《潘烈士投海》、《新茶花》等,在唱腔、表演、舞台布景等方面进行了大胆的改革。这说明( )

A.京剧从形式到内容发生根本变化

B.在西方文化影响下京剧重获新生

C.海派京剧是传统戏剧的发展方向

D.海派京剧革新适应现代生活需要

19.(2分)“草堂留后世,诗圣著千秋”“狂到世人皆欲杀,醉来天子不能呼”“铁板铜琶,继东坡高唱大江东去;美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞”“其词格固不高,但论音律谐婉,语意妥帖,承平气象,形容曲尽”。与材料中人物对应正确的是( )

A.白居易、李白、辛弃疾、李清照

B.杜甫、李白、辛弃疾、柳永

C.白居易、李白、苏轼、李清照

D.杜甫、李白、李清照、柳永

20.(2分)明之中叶,即嘉靖前后,小说出现得很多,其中有两大主流:一、讲神魔之争的;二、讲世情的。讲神魔之争的,此思潮之起来,也受了当时宗教、方士之影响……当神魔小说盛行的时候,讲世情的小说,也就起来了,其原因,当然也离不开那时的社会状态……这反映了( )

A.明代小说分为两大流派 B.社会思潮复杂催生小说

C.小说盛行于明嘉靖年间 D.文学作品源于社会现实

21.(2分)林则徐在《软尘私议》中描述北京战后的情景:“议和之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提,即茶坊酒肆之中,亦大书‘免谈时速’四字,俨有诗书偶语之禁。”据此,林则徐意在强调( )

A.鸦片战争对中国民众影响小

B.“师夷长技”运动势在必行

C.看到中国封建制度的不足

D.清政府极端腐朽已无药可救

22.(2分)“中体西用”的现实价值在于使“西学为用”合法化,中学一统天下的封闭僵化局面得以改变。“用夷变夏”不再是中国思想界争论的主要问题,是否应该对中国的传统体制进行某些改变成为被关注和思考的问题。这说明“中体西用”的主张在当时( )

A.成为中国近代化的开端

B.动摇了封建思想的统治地位

C.起到了思想解放的作用

D.指导了中国社会的政治变革

23.(2分)19世纪末戊戌维新运动的重大历史贡献主要在思想文化领域内。它之所以能在一向闭塞的中国社会中激起巨大的思想波澜,主要是因为( )

A.它传播了西方先进的启蒙思想

B.它迎合了当时寻求救国出路的人们的需要

C.它推动了戊戌变法运动的进程

D.它首开了近代中国“向西方学习”的风气

24.(2分)1904年,中国科举史上进行最后一科会试:第一场考中国治史论五篇,体现出注重现实、着眼改革的思想:第二场考各国政治艺学策五道,关于当时内政外交的重要问题:第三场考《四书》《五经》义,这次考试( )

A.折射了中国近代化的艰难努力

B.客观上为辛亥革命奠定了人才基础

C.标志着清末新政上升到新阶段

D.体现了中国教育的半殖民地特点

25.(2分)《新青年》创刊之初,陈独秀明确标榜不谈政治。1918年底,陈独秀和李大钊一起创办《每周评论》作为新的阵地,关注时事,讨论政治问题,以补《新青年》之不足。这表明陈独秀( )

A.投身民国初年日益活跃的政党竞争中

B.试图将俄国革命道路与中国实际结合

C.意识到政治变革是改造国民性的前提

D.由温和的思想启蒙转变为激进的革命

26.(2分)鲁迅笔下的祥林嫂早年守寡,因害怕被婆婆卖掉而跑到鲁四老爷家做帮佣,但还是被婆婆卖给了贺老六。不料贺老六病死,儿子也被狼吃掉,于是又回到鲁四老爷家。她怕死后被阎王分尸,把一年工钱拿去捐了土地庙门槛……鲁迅表达的思想主要是( )

A.痛斥封建礼教的本质 B.以白话文取代文言文

C.彻底否定传统道德 D.哀其不幸,怒其不争

27.(2分)19世纪末20世纪初,中国资产阶级和小资产阶级知识分子开始宣传马克思、恩格斯的名字及其学说,他们希望找到既能发展资本主义,又能医治资本主义弊病的药方。这说明当时( )

A.中国具备马克思主义传播的经济基础

B.马克思主义适合中国资产阶级的需要

C.中国知识分子对西方社会认识更深入

D.开启了马克思主义中国化的历史进程

28.(2分)1920年9月,上海《劳动界》刊登的《一个工人的宣言》中写道:“将来的社会,要使它变个工人的社会;将来的中国,要使它变个工人的中国;将来的世界,要使它变个工人的世界。”

该材料主要反映了( )

A.上海已成为中国工人运动的中心

B.马克思主义对中国工人运动的影响

C.中国工人阶级即将登上政治舞台

D.中国工人阶级认清了中国社会的性质

29.(2分)《新全球史》认为:第一次世界大战后,民族主义情绪在中国蔓延,这一时期最著名的民族主义领袖是孙中山。孙中山的基本思想总结为“三民主义”。即号召消灭外国人的特权、实现民族统一、发展经济和建立以普选制为基础的民主共和国。这一时期孙中山民族主义的特点是( )

A.推翻清朝封建专制腐败的统治

B.振兴民族经济,改善国计民生

C.明确提出反帝,谋求民族平等

D.反对满洲贵族,实现五族共和

30.(2分)国民党“一大”宣言中规定“私人所有土地,由地主估价呈报政府,国家就价征税,并于必要时依报价收买之…国民党之主张,则以为农民之缺乏田地沦为佃户者,国家当给以土地,资其耕作,并为之整顿水利,移殖荒徼,以均地力。”由此推断国民党( )

A.广州国民政府实行土地国有

B.提出彻底的土地革命纲领

C.开始关心民生重视土地问题

D.发展了“平均地权”的思想

二、非选择题(本大题共3小题,第31题16分,第32题10分,第33题14分,共40分)

31.(16分)历史叙述、历史解释和历史评价是历史学习能力的重要组成部分。阅读下列材料,回答问题。

材料一:如图。

材料二:古有儒、释、道三教,自明以来,有多一教,曰小说。小说演义之书,未尝自以为教也,而士大夫、农、工、商、贾无不习闻之。以至儿童、妇女不识字者亦皆闻而如见之。是其教较之儒、释、道而更广也。释道犹劝人以善,小说专导人以恶。……世人习而不察,辄怪乎刑狱之日繁,盗贼之日炽,岂知小说之于人心风俗者,已非一朝一夕之故也。

﹣﹣(清)钱大昕(1728~1804)著《潜研堂文集》卷十七《正俗》

(1)儒家思想是中国传统文化的主流思想。根据材料,结合所学知识,叙述中国传统文化主流思想的演变。(2)“将零散而混乱的过去信息整理成有条理的历史知识是历史解释的基本任务;探讨因果是历史解释的重要形式。”根据对历史解释的认识,结合所学知识,解释材料二中作者的观点。

32.(10分)阅读材料,回答问题。

材料:史学界对17、18世纪中国社会发展状况有着不同的看法。一些学者认为这一时期的中国社会几乎陷于停滞状态。早在18世纪,亚当?斯密就认为中国社会似乎“停滞于静止状态”了。而早期近代化研究者认为,这一时期的中国社会状况具有双重特点,一方面它标志着中国传统社会达到了繁荣昌盛的顶峰;另一方面,它将明朝中后期以来中国社会从传统向近代的转型推向了一个新的阶段。

﹣﹣摘编自罗文兴《被误读的中国历史》

结合材料与所学知识,评关于17、18世纪中国社会发展状况的观点。(要求:围绕材料中的一种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

33.(14分)阅读下列材料,回答问题:

材料一

魏源可能是战后第一位体会到时代已开始在变与西方影响之大的中国学者。时代在变,古代的天地人物,俱不同于今日,“执古以绳今,是为诬今;执今以律古,是为诬古。”“岂惟世事,物理有然。”所论激切,多为时人所不能道、未曾闻,有“奇书”之称可惜其在中国所发生的影响,远不及在日本,具有莫大的刺激。﹣﹣郭

廷以《近代中国史纲》

材料二

梁启超说:“我觉得这五十年来的中国,正像蚕变蛾、蛇蜕壳的时代。变蛾蜕壳,自然是一件极艰难、极苦痛的事,那里能够轻轻松松的做到。心理上还有必变必蜕的觉悟,那么,把那不可逃避的艰难苦痛经过了,前途便别是一世。”

材料三

《海国图志》《民报》、孙中山题词《新青年》。

请回答:

(1)材料一中的“奇书”指什么?魏源的什么思想“为时人所不能道、未曾闻”?举例说明在近代中国,该思想在实践中是如何不断地丰富和发展的。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“这五十年来”推动中国“变蛾蜕壳”的因素是什么?

(3)根据材料三,结合所学知识,概括近代先进中国知识分子对待西方文明的共同点,并分析其态度变化的趋势。

2018-2019学年福建省龙岩市六县市一中高二(上)期中历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题.(本大题共30小题,每小题2分,共60分.在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的.)

1.【解答】“战国时期的稷下学宫,历时150多年,因建于临淄城南的稷门而得名,齐统治者广纳各地文 学游说之士,学士云集”体现了“百家争鸣”局面的形成、发展,故B正确;

AD材料未体现,排除;

C是从汉武帝时期开始,排除。

故选:B。

2.【解答】根据材料中“由封建天下转为专制天下之过渡时期”可以判断指的是春秋战国时期,①中表示出对旧制度的留恋,希望恢复,体现了孔子“克己复礼”的思想;②“承认现状并迎合未来之新趋势”体现了法家顺应历史潮流,主张建立中央集权制国家;③“对于一切新旧制度均感厌恶,而偏重个人之自足与自适”体现了道家超越世俗人际关系,追求个人内心平静的价值取向,故三种思想的代表人物分别是孔子、韩非子和老子,故B正确;

ACD均不符合题意,排除。

故选:B。

3.【解答】A.从材料的内容中可以看出是董仲舒的天人感应的思想,他把封建统治秩序与天命联系在一起,体现了天命的政治秩序与政治思想应该是统一的。

B.材料没有体现出法家思想特征。

C.选项只是对材料一部分意思的理解。

D.材料没有体现出儒家德治的思想。

故选:A。

4.【解答】材料中“西汉开国,功臣多出于亡命无赖;至东汉中兴,则诸将皆有儒者气象”说明儒学在民间已经有了较为广泛的传播和影响,故而诸将有了较多的儒学修养,这一现象的出现与汉代儒学成为正统思想,统治者大力推广儒学有直接关系,即主流思想发生变化,故B项正确。ABD三项与上述现象并未直接关系,应排除。

故选:B。

5.【解答】根据所学可知,汉武帝时,罢黜百家,独尊儒术。从表格来看,明显儒家思想的支派比其他派别的支派多,作品篇数也比其他派别多。结合材料所给的时间西汉。所以A符合题意。

故选:A。

6.【解答】“夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也”表明朱熹的思想有利于维护公共秩序,故D正确;

A与“饮食,天理也;山珍海味,人欲也”不符,排除;

为封建统治辩护材料未体现,故B错误;

C是表面现象,排除。

故选:D。

7.【解答】结合所学知识可知,朱熹把儒家思想上升到天理高度,从三纲五常出发维系封建社会统治的秩序,建立了了庞大而严密的理学体系,所以材料中对于朱熹思想评价极高,故A项正确。

B包含于A项内容,排除B。

C与心学思想有关,排除。

D项“重建”说法错误,排除。

故选:A。

8.【解答】根据“明清之际的进步思想家,将批判锋芒指向全体专制君主”,结合所学,明清之际随着商品经济发展,资本主义萌芽出现,明清之际出现了反对君主专制思想,故A正确;

市民阶层的发展壮大的根源是商品经济的不断发展,排除B;

鸦片战争后,西方启蒙思想传入我国,故C错误;

D是明清之际出现了反对君主专制思想的政治因素,不是最主要原因,排除。

故选:A。

9.【解答】根据材料中“无复男女之嫌”“妇学不修”“人心世道,大可忧也”等关键句可知,以“三纲五常”为核心内容的理学思想受到冲击,故A项正确;

材料中内容与民主法制思想无关,故B项错误;

材料中并未体现社会转型的内容,故C项错误;

材料内容与新式教育无关,故D项错误。

故选:A。

10.【解答】“从实际山发,研究当前现实的学风,一反那个时代空谈性命,不务实际的学风”表明他关注实地的调查和国计民生,富有时代责任感,故C正确;

ABD材料未体现,排除。

故选:C。

11.【解答】“封建”在我国上古时代原指分封制度,即封邦建国,“封建亲戚,以藩屏周”。王把爵位、土地、人民分赐宗亲或功臣,使之在该区域内建立诸侯邦国,这在西周时比较典型。“封建”可谓是与专制集权背道而驰的具有地方分权性质的政治制度,故B正确。

A是选官制度,题干没有体现,排除。

题干主要涉及政治方面的内容,与商品经济无关,排除C。

西方的地方实行分权的制度前提是资产阶级民主政治的确立,与中国古代的地方分权性质有根本的区别,排除D。

故选:B。

12.【解答】A.从材料内容可以看出,造纸术在东汉时期获得巨大的发展。

B.纸张不是西汉时期主要的书写材料。

C.材料没有看出纸推动了中国文明的快速发展。

D.从材料可以看出,汉朝刚开始的时候出现了造纸术,东汉蔡伦只是改进了造纸术。

故选:A。

13.【解答】从材料可以看出该发明大大提高了印刷的效率,由此可知,该发明是中国古代的印刷术,结合所学可知,印刷术的发明及其外传为文艺复兴运动的出现准备了条件,故D项正确。

AC两项是火药的意义,应排除。

B项是指南针的意义,应排除。

故选:D。

14.【解答】A.火药开始用于军事是在唐末,故A项错误。

B.说法太绝对,故B项错误。

C.根据题干中的关键信息“用霹雳炮击退金兵”“在抗击沙俄侵略中发挥了巨大作用”可知火药武器能影响战场局势,故选C项。

D.题干材料体现不出来,故D项错误。

故选:C。

15.【解答】依据题干材料内容可知,反映的是中国古代的印刷术、火药、指南针对中国社会根本性的变革影响不大,故A项正确。

题干材料强调的是中国古代的印刷术、火药、指南针对中国的影响,故BD两项错误。

C项明显不符合史实,应排除。

故选:A。

16.【解答】A.材料看不出封闭性强的特点。

B.材料体现的是中国古代的思想对科技产生的影响,而不是不断的解放。

C.从材料中的在理论上始终贯穿着天人合一的思想,以变幻莫测的道、气等概念来建构学术体系,…混有大量的荒诞不经的反科学的成分可以看出科学理性的成分较少,这成为阻碍中国古代科技发展的重要因素。

D.材料反映的是中国科技落后的因素,而不是西方科技发展的原因。

故选:C。

17.【解答】根据材料提供的信息“距今5000年的玉面人”、“扁足青铜方鼎”、“小篆”可以判断出三者出现的时间分别是母系氏族时期、商周时期和秦朝时期,但秦人可以拥有前代的“玉面人”和“青铜方鼎”,而前代绝对不可能出现秦代才出现的小篆,故D正确。

ABC均不合题干主旨,排除。

故选:D。

18.【解答】材料体现了海派京剧勇于革新,善于吸收新事物、新思想,能及时反映现实社会的特点,故D正确;

ABC材料未体现,故ABC错误。

故选:D。

19.【解答】由“草堂……诗圣……”可知是杜甫,由“醉来天子不能呼”勾画出李白那种我行我素、纵情诗酒的狂放与豪侠之气;“铁板铜琶,继东坡高唱大江东去;美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞”是郭沫若为辛弃疾纪念祠题写的对联;“其词格固不高,但论音律谐婉,语意妥帖,承平气象,形容曲尽”是因为柳永用晚唐律赋的笔调铺陈当时京城的承平气象,富丽风光,故B项正确。

ACD三项均错误。

故选:B。

20.【解答】结合所学知识可知,随着商品经济的发展,明朝小说世俗化的倾向更加明显,据此依据材料“当神魔小说盛行的时候,讲世情的小说,也就起来了,其原因,当然也离不开那时的社会状态”可知D正确。

AB不合题干主旨,排除。

C说法片面,排除。

故选:D。

21.【解答】依据材料“议和之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提”等结合所学知识可知百姓对战争的态度不正确,更加坚定了林则徐“师夷长技”的思想,故B正确。

A不合题干主旨,排除。

林则徐还未认识到制度的不足,排除C。

D不是林则徐的观点,排除。

故选:B。

22.【解答】“成为被关注和思考的问题”等字眼意在强调“中体西用”引起了人们的思考,起到了解放人们的思想的作用,故C正确;

中国近代化的开端是洋务运动,排除A;

动摇了封建思想的统治地位的是新文化运动,排除B;

“中体西用”并不主张政治变革,也就不会指导中国社会的政治变革,排除D。

故选:C。

23.【解答】结合所学可知,19世纪末,列强掀起了瓜分中国的狂潮,中华民族危机深重,戊戌变法实行改革,主张君主立宪制符合当时国人救国心里的需要,故B项正确。

维新变法之前就有传播西方启蒙思想,故A项错误。

C属于戊戌变法运动本身活动内容,不符合材料主旨,排除。

首开近代中国“向西方学习”的风气是魏源等的新思想萌发,故D项错误。

故选:B。

24.【解答】“第一场考中国治史论五篇,体现出注重现实、着眼改革的思想;第二场考各国政治艺学策五道,关于当时内政外交的重要问题;第三场考《四书》《五经》义”表明这次考试折射了中国近代化的艰难努力,故A正确;

辛亥革命、清末新政、半殖民地特点材料未体现,故BCD错误。

故选:A。

25.【解答】由“标榜不谈政治”到“关注时事,讨论政治问题”表明陈独秀意识到政治问题的重要性,故C正确;

政党竞争、俄国材料未体现,故AB错误;

《新青年》自创刊之初,思想就属于激进派,故D错误。

故选:C。

26.【解答】祥林嫂是鲁迅的《祝福》中的女性形象,其形象的典型意义揭示了封建制度对劳动妇女的经济枷锁和精神摧残,“暴露了封建礼教和家族制度的憋害”。 根据题干材料很明显可以看出鲁迅在痛斥封建礼教的本质,故A项正确;BCD三项都是鲁迅的思想观点,但不符合题意。

故选:A。

27.【解答】“中国资产阶级和小资产阶级知识分子开始宣传马克思、恩格斯的名字及其学说,他们希望找到既能发展资本主义,又能医治资本主义弊病的药方”表明中国知识分子对西方社会认识更深入,故C正确;

AB材料未体现,排除;

D错在“开启”,排除。

故选:C。

28.【解答】A.材料看不出上海是传播马克思主义和工人运动的中心,只能体现出上海传播了马克思主义,促进了工人运动的发展。

B.从材料可以看出,随着马克思主义传播,中国工人运动获得了巨大的发展。

C.工人阶级在1919年已经登上政治舞台。

D.工人阶级认清中国的社会性质是中共二大。

故选:B。

29.【解答】根据“号召消灭外国人的特权、实现民族统一、发展经济和建立以普选制为基础的民主共和国”可知,这一时期孙中山民族主义的特点是明确提出反帝,谋求民族平等,故C正确;

材料没有体现推翻清朝封建专制腐败的统治,排除A;

BD材料没有体现,排除。

故选:C。

30.【解答】A项错误,土地国有与材料中“私人所有土地,由地主估价呈报政府,国家就价征税”不符;

B项错误,“私人所有土地,由地主估价呈报政府,国家就价征税,并于必要时依报价收买之”表明没有废除封建土地所有制,并不彻底;

C项错误,1905年孙中山提出三民主义,民生的内容是平均地权,就开始关心民生重视土地问题;

D项正确,1905年孙中山提出三民主义,主张核定地价,现有地价归原主所有,革命后因社会进步所涨的地价归国家所有,由国民共享,材料中“国民党之主张,则以为农民之缺乏田地沦为佃户者,国家当给以土地,资其耕作”发展了“平均地权”的思想。

故选:D。

二、非选择题(本大题共3小题,第31题16分,第32题10分,第33题14分,共40分)

31.【解答】(1)根据材料中的图表和所学知识,对儒家思想的发展演变过程进行梳理,重点把握春秋战国时期的百家争鸣、汉武帝时期“罢黜百家、独尊儒术”、魏晋南北朝时期儒学受到冲击,出现三教合一,两宋时期出现程朱理学和陆王心学,明清时期出现了李贽、顾炎武王夫之和黄宗羲等进步思想家,结合相关史实进行说明即可。

(2)根据材料二中“士大夫、农、工、商、贾无不习闻之。以至儿童、妇女不识字者亦皆闻而如见之。”得出小说被社会各个阶层所接受,根据材料二中“是其教较之儒、释、道而更广也”得出小说影响力超过儒释道三教,根据材料二中“…世人习而不察,辄怪乎刑狱之日繁,盗贼之日炽,岂知小说之于人心风俗者,已非一朝一夕之故也”得出小说适应了市民的需要。

故答案为:

(1)演变:①春秋战国时期,中国社会发生重大变革,各种思想流派提冉治国济世的主张,出现了“百家争鸣”的局面,儒家是重要思想流派之一;②汉武帝即位后,“罢黜百家、独尊儒术”,儒学逐渐成为巾国传统文化的主流;③魏晋南北朝、隋唐时期,佛教、道教迅速传播,儒学的正统地位受到冲击;④两宋时期,程朱理学形成,它在吸收佛道思想的基础之上深化了儒学,南宋之后,程朱理学成为长期占统治地位的官方哲学;⑤明清之际,进步思想家批判继承了儒家思想,以个性解放为核心,批判宋明理学,倡导求是精神,开创思想活跃的新局面。

(2)解释:①小说被社会各阶层所接受;②小说影响力超过儒释道三教;③通俗易懂的小说适应了市民的需要。

32.【解答】这是一道评述题,解题时首先读懂材料,材料中蕴含了两种观点,所以可以分别围绕某一观点进行评述,如“停滞于静止状态”的观点,可从政治上的专制、经济上的落后以及思想文化的桎梏等方面考虑。同意“它标志着中国传统社会达到了繁荣昌盛的顶峰”体现的是认为当时的社会是传统社会的顶峰这一观点,可从政治的统一和巩固、资本主义萌芽的发展、文学艺术的繁荣等角度阐述。

故答案为:

一:赞同17、18世纪中国社会的发展几乎处于停滞状态。

依据:封建制度日益腐朽,君主专制空前加强;自然经济占统治地位,重农抑商,经济的发展受到了一定制约;理学思想等影响深远,严重束缚人们思想,摧残人性;外交上总体奉行“闭关锁国”政策。

答案二:赞同17、18世纪中国社会是传统社会的顶峰,推动了中国社会的转型。

依据:统一的多民族国家日益巩固;农耕经济繁荣,商品经济、资本主义萌芽不断发展;对传统儒家思想产生质疑;反映市民生活的文学艺术繁荣。

33.【解答】(1)通过材料“魏源”、“奇书”等内容可以分析出这是指的魏源的《海国图志》一书。魏源的师夷长技以制夷的思想首开了看世界的思潮,当时国人“所不能道、未曾闻”。向西方学习的思想在后世进行实践的有洋务派举行的洋务运动;还有维新运动和辛亥革命等。

(2)结合所学知识,西方列强侵华的加剧,民族危机的加深;民族资本主义得到发展,资产阶级队伍壮大;西方资产阶级思想在中国进一步传播。

(3)主要考查先进中国知识分子对待西方文明的共同点和态度变化的趋势。结合所学知识依据材料信息整合回答即可。它的趋势要从人们认知的角度来回答。

故答案为:

(1)《海国图志》。师夷长技以制夷。洋务派学习西方先进技术来维护清政府的统治;维新派宣传维新变法,主张君主立宪;革命派主张民主共和;新文化运动提倡民主与科学;马克思主义广泛传播,走社会主义道路。

(2)因素:西方列强侵华的加剧,民族危机的加深;民族资本主义得到发展,资产阶级队伍壮大;西方资产阶级思想在中国进一步传播。

(3)共同点:都作为救亡图存的工具;都主张向西方学习。

趋势:由被动接受到主动选择;由器物到制度,再到思想文化不断深化的过程。

同课章节目录