【解析版】福建省邵武七中2018-2019学年高二上学期期中考试历史(文)试卷

文档属性

| 名称 | 【解析版】福建省邵武七中2018-2019学年高二上学期期中考试历史(文)试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 275.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-03-24 19:15:38 | ||

图片预览

文档简介

邵武七中2018-2019年(上)期中考试高二历史(文科)

一、单项选择题(30小题,每题2分,共60分)

1.“文王(商朝末年周国统治者)行仁义而王天下,偃王(西周时的诸侯)行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今也。故曰:‘世异则事异。’”这反映了

A. 孟子的“仁政”学说

B. 韩非的变法革新主张

C. 墨子的“兼爱”思想

D. 庄子的“齐物”观点

【答案】B

【解析】

试题分析:此题考查的是对诸子百家思想的理解。题干观点认为:周文王行仁义得天下,偃王行仁义而亡国;“世异则事异”,世道不同了,处世行事的方式方法也要相应变化。这体现的是一种变革思想,属于法家。所以此题正确选项是B。

考点:百家争鸣

点评:春秋战国时期为什么会形成百家争鸣的局面?

(1)春秋战国时期封建经济的迅速发展为思想文化繁荣提供了物质条件。

(2)社会大变革有利于促进思想文化的繁荣。私学的兴盛造就了一批知名的思想家。

(3)各国纷争的局面,为思想自由化提供了相对宽松的社会环境。

(4)春秋战国时期,奴隶制度崩溃,封建制度逐渐形成,历史经历着时代的变革。许多思想家从不同的立场和角度出发,对当时社会变革,发表不同的主张,于是形成百家争鸣的局面。这是经济基础的变革在上层建筑意识形态领域中的必然反映。

2.奶奶不断唠叨:“老天爷爷,你怎么不睁眼,这雨没完没了的下,你还叫我们穷人活不活。”以上是某一文学作品中的片断,“奶奶”的话表达了中国传统文化中对“天”的敬重,这与中国古代哪一学派有关

A. 道家学派

B. 法家学派

C. 儒家学派

D. 墨家学派

【答案】C

【解析】

试题解析:本题主要考查董仲舒的“新儒学”,旨在考查正确评述相关史实的能力。题目中的信息“对‘天’的敬重”应为西汉时期儒家学派代表人物董仲舒“君权神授”和“天人合一”思想即天是万物的主宰,天子受命于天,所以人民和诸侯都要服从天子的统治,如果天子无道,上天便会降灾于他的具体体现。故本题应选C项。

3.南宋乾道年间,岳麓书院达到鼎盛时期。书院的指导思想是反对科举利禄之学、培养传道济民的人才。在教学方面,提出“循序渐进”“学思并进”“慎思审择”等原则。由此可知

A. 该书院的理念倾向朱熹的理学

B. 该书院受陆九渊的影响最大

C. 该书院的宗旨有与朝廷相对抗的内容

D. 该书院的教学方法完全独创

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生对教材知识的记忆和理解的能力及材料信息的解读能力。抓住关键词“南宋、“循序渐进”、“慎思审择”,这是朱熹区分了教 育的“小学”和“大学”两个阶段,强调日积月累和循序渐进。故选 A 项。

考点:中国传统文化主流思想的演变?宋明理学?朱熹

4.“孽海茫茫,回头是岸;放下屠刀,立地成佛。”与禅宗这一理论类似的是

A. 王阳明“心”学 B. 程朱理学 C. 道家思想 D. 格物之学

【答案】A

【解析】

【详解】依据材料中的佛教理论可知,这一理论讲求领悟,自身认识到罪恶,才能放下屠刀,这与王阳明“心”学中的“致良知”思想是一致的。因此A选项正确。B选项错误,程朱理学认为“理”在心外,主张通过“格物致知”的方式从外部寻求理,与材料内容不符;C选项错误,道家思想主张“无为”思想,顺其自然,与材料内容不符;D选项错误,格物之学是程朱理学的思想,不符合材料内容。故正确答案为A选项。

5.顾炎武在《日知录》中说:“孰知今日之清谈,有甚于前代者?昔之清谈谈老庄,今之清谈谈孔孟。……不习六艺之文,不考百王之典,不宗当代之务,举夫子论学论政之大端一切不问……以明心见性之空言,代修己治人之实学。股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州荡覆,宗社丘墟。”这段论述表明顾炎武。

A. 正确指出了明朝灭亡的根源

B. 主张经世致用反对理学空谈

C. 认为佛学不能经世致用

D. 痛恨孔孟学说清谈误国

【答案】B

【解析】

试题分析:顾炎武认为 “以明心见性之空言,代修己治人之实学。股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,

神州荡覆,宗社丘墟。”理学空谈误国,主张经世致用。故选B。

考点:中国传统文化主流思想的演变·明清之际的儒学思想·明清批判思潮

6.儒家思想是中华民族宝贵的精神财富,也是世界文明史极为重要的组成部分。在历史的长河中,有无数先哲曾留下若干睿智的言论。下列人物组合与表中引文顺序完全吻合的是

甲:“亲吾父以及人之父,以及天下人之父”,要“视天下犹一家,中国犹一人焉”。

乙:“工、商皆民生之本”,“天下为主,君为客”。

丙:“邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣”。

丁:“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”。

A. 朱熹、王夫之、顾炎武、黄宗羲 B. 程颐、朱熹、李贽、顾炎武

C. 王夫之、程颢、王阳明、黄宗羲 D. 王阳明、黄宗羲、董仲舒、顾炎武

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查中国传统文化主流思想的演变。依据所学可知,甲体现了理学的注重品德,强调了人的社会责任和历史使命,出自王阳明的著作《大学问》;乙主张“工商皆本”,批判君主专制,结合所学可知这是黄宗羲的思想;丙主张思想大一统,是董仲舒“大一统”的思想主张;丁主张“天下兴亡、匹夫有责”,是顾炎武的思想主张。因此D选项正确。A、B、C选项不符合上述分析,错误。故正确答案为D选项。

7.宋史专家邓广铭认为:“宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后。”下列史实能佐证上述观点的有

①开始设置中书省和门下省,强化专制集权统治

②商品经济发达,“市”突破了空间和时间的限制

③在纺织业发达地区出现一定规模的自由劳动力市场

④印刷术、指南针和火药三大发明有划时代的发展

A. ①④ B. ②④ C. ①③ D. ②③

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查了宋代政治、经济、科技发展的概况。依据所学可知,中书省和门下省在隋唐时期已经出现,并非宋代开始设置,故①项错误;宋代商品经济发达,“市”突破了空间和时间的限制,故②项正确;明代在纺织业发达地区出现一定规模的自由劳动力市场,并非是在宋代,故③项错误;依据所学可知,宋代活字印刷术、指南针和火药三大发明有划时代的发展,故④项正确。因此正确项为②④ 项,B 选项正确。A、C、D选项不符合上述分析,错误。故正确答案为B选项。

8.培根指出:“印刷术、火药、指南针曾改变了整个世界,变化如此之大,以至于没有一个帝国,没有一个学派,没有一个显赫有名的人物,能比这三种发明在人类事业中产生更大的力量和影响。”这里所说的影响主要是指

A. 奠定了中国文明古国的地位

B. 促进了欧洲社会制度的转型

C. 推动了欧洲工业革命的发展

D. 打破了世界各地彼此隔绝的状态

【答案】B

【解析】

试题分析:本题考查的是古代四大发明对世界的影响。从材料的描述中可知,印刷术推动了文艺复兴和宗教改革;火药在欧洲的应用与发展,使封建统治阶级日益衰落;指南针的使用,使欧洲人开辟了新航路,西方用殖民征服的方式将世界连接成一个以西方资本主义为主导的政体。在此基础上,西欧率先进入近代社会。所以答案选B。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术·科技成就·古代四大发明对世界的影响

9.王国维在《宋元戏曲史·序》中说:“凡一代有一代之文学:楚之骚,汉之赋,六代之骈语,唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。”王国维此话的主要含义是( )

A. 赞美宋元文学的辉煌 B. 强调文学具有很强的时代性

C. 认为古代文学是我国文学的顶峰 D. 哀叹古代文学时间的短暂

【答案】B

【解析】

【详解】依据材料“凡一代有一代之文学……而后世莫能继焉者也。”可知这说明文学具有很强的时代特征,时代环境变化了,其文学形式和成就就会有所变化。故B选项正确。A选项错误,依据材料可知,王国维赞扬了“楚之骚,汉之赋,唐之诗,宋之词,元之曲”,并非单纯赞美宋元文学;C 选项错误,材料指出各代的文学成就,是为了证明其文学具有时代性的观点,并未认为古代文学是我国文学巅峰;D 选项错误,依据材料“皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也”可知这指的是历代文学都有其生存的土壤和社会环境,时代进步文学形式必然发生变化,没有哀叹文学时间短暂。因此正确答案为B选项。

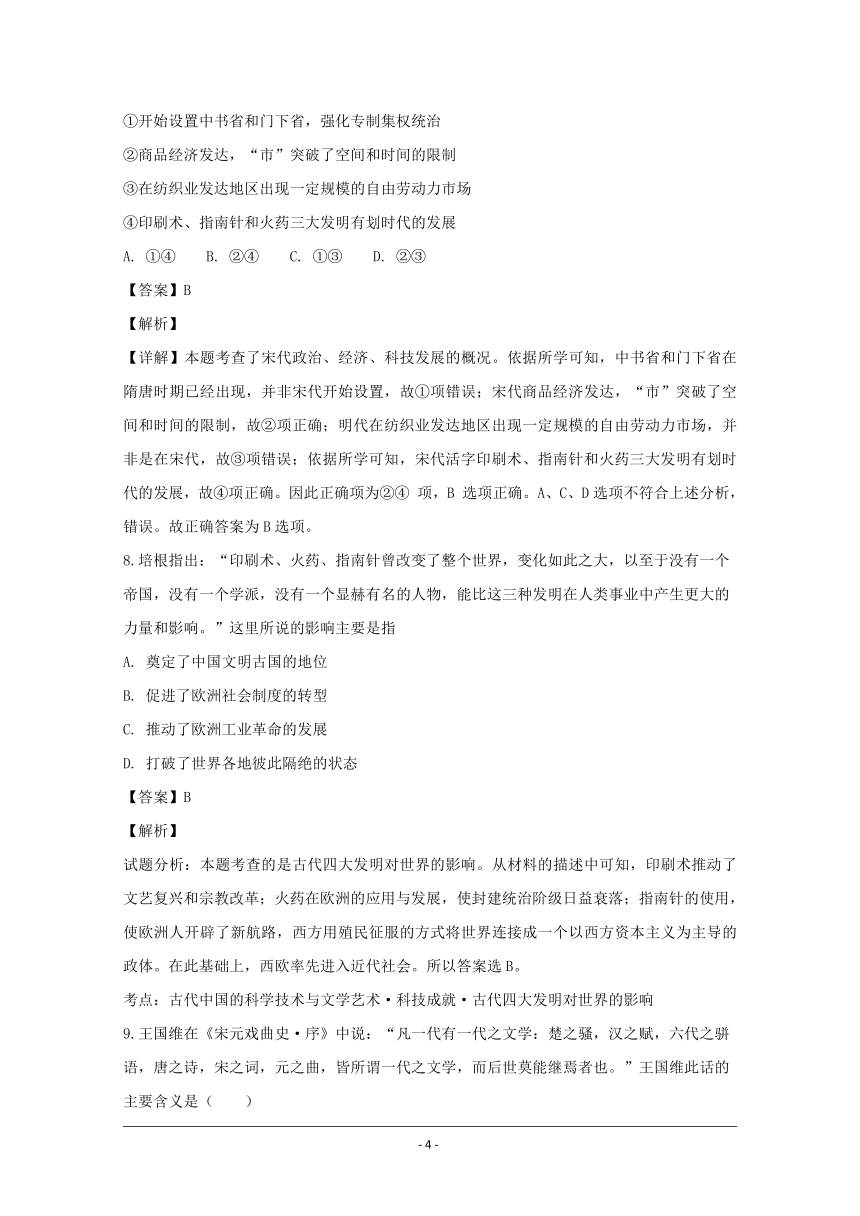

10.文人画是北宋以后中国画的主要艺术形式。下列四幅图片,明显体现文人画特色的是

A.

B.

C.

D.

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考察的是对材料的理解分析能力。根据图片信息和所学知识可知,ABC是以写实为主的;D项以写意为主,属于文人画。所以答案选D。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术·汉字的起源演变和书画的发展·文人画

【名师点睛】透过文人画看中国绘画的艺术特点:

1、追求抒情写意风格的文人画,是北宋以后中国画的主要艺术形式。文人画在创作上强调个性表现,集文学、书法、绘画及篆刻艺术为一体,集中体现出画家多方面的文化素养。强调表现个性,讲究借物抒情,追求神韵意趣。苏轼的诗“诗画本一律,天工与清新”,反映传统中国画注重诗意的特点。有人评价王维的作品是“诗中有画,画中有诗”。所谓“画中有诗”,其实是诸多中国画杰作的共同风格。

2、从内容来说,文人画多为山水画和花鸟画,从表现技法来看,最能反映文人画风貌的是写意画。山水画是中国画的精粹,它特别讲究布局构图,画面普遍具有气势雄壮、意境深远的特色。意境是山水画的灵魂,在创作上,山水画家注重用画面传达主观情致与神韵,往往并不拘泥于客观自然景物的逼真摹写,是一种写意。在与西洋画的比较中,更能看到它不受视域限制和不讲光影效果的写意情趣。

3、概括来说,中国画追求抒情写意风格,强调个性表现,注重神韵意趣,集文学、书法、绘画及篆刻艺术为一体。

11.请阅读下面精美的文字,其所属的文学体裁出现的先后顺序是

①长太息以掩涕兮,哀民生之多艰!

②千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

③枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

④寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

A. ②③①④ B. ①②③④ C. ①②④③ D. ③①②④

【答案】C

【解析】

【详解】本题主要考查中国古代文学的时代特征。结合所学可知,①项是楚辞,节选自屈原的《离骚》;②项是唐诗,作者杜牧;③项是元曲,作者马致远;④项是宋词,李清照的代表作,以时间为序排列应该是①②④③,C选项正确。A、B、D选项不符合上述分析,错误。故正确答案为C选项。

12.《诗经·卫风·氓》中写道:“氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。”从中可获取的历史信息是

A. 青年男女恋爱完全自由 B. 封建纲常礼教严重束缚人们思想

C. 父母不再干预子女婚姻 D. 商品交换仍然存在实物交换形式

【答案】D

【解析】

【详解】依据材料“抱布贸丝”可知当时商品交换仍然存在实物交换形式,因此D选项正确。A选项错误,依据材料“匪我愆期,子无良媒”可知男女婚姻有一定的礼制要求,并非完全自由;B选项错误,依据所学可知,《诗经》是西周初年至春秋中叶的诗歌总汇,当时处于奴隶社会,并无封建纲常礼教;C选项错误,材料并未体现父母对子女婚姻的态度。故正确答案为D选项。

13.下列表格中的言论客观反映了当时不同政治派别的思想倾向,其共同诉求是

1865年

李鸿章说:“机器制造一事,为今日御侮之资,自强之本。”

1894年

郑观应说:“西人以商为战,欲制两人以自强,莫如振兴商务。”

1903年

章太炎说:“公理之未明,即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之。”

1913年

梁启超说:“共和政治,非国民继续的觉悟努力,万万不会维持。”

A. 推动中国近代化 B. 实行民主政治

C. 实现中国工业化 D. 启蒙与救亡并重

【答案】A

【解析】

【详解】依据材料结合所学可知,近代化包括政治近代化、经济近代化和社会思想近代化。李鸿章属于洋务派,其主张有利于推动中国经济近代化,郑观应属于早期维新派,其主张也有利与中国经济近代化,章太炎属于革命派,其主张有利于政治近代化,梁启超属于维新派,其主张有利于促进国民思想近代化,因此上述人物的共同诉求在于推动中国近代化,故A选项正确。B选项错误,实行民主政治,只是章太炎和梁启超的思想倾向,不是四人共同诉求;C选项错误,实行中国工业化也不是四人共同诉求;D选项错误,启蒙也并非材料中四人思想的共同点。因此正确答案为A选项。

14.“它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因其主事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是‘东一块西一块的进步’。零零碎碎的。是零卖的不是批发的。”符合材料描述思想特点的历史人物是

A. 林则徐 B. 曾国藩 C. 洪仁? D. 康有为

【答案】B

【解析】

试题分析:本题考查获取材料信息、调用所学知识的能力;从题干中“模仿一部分西方器物”“以新卫旧的本来意愿”的信息,可知这符合洋务派中体西用的特点,故B项正确;林则徐的思想没有付诸于实践,不符合题干信息,排除A项;洪仁?胩飧伞耙孕挛谰傻谋纠匆庠浮辈环??懦鼴项;康有为主张变革政治制度,与题干信息不符,排除D项。

考点:经济结构的变动与资本主义的曲折发展·晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起·洋务运动

15.近代史上,顽固派“其貌则孔也,其心则夷也”的指责主要针对下列哪位人物的思想主张

A. 魏源 B. 李鸿章 C. 康有为 D. 孙中山

【答案】C

【解析】

试题分析:魏源思想为“师夷长技以制夷”,并未披上孔子儒学的外衣,与材料“其貌则孔也”不符,故A项错误;以李鸿章为代表的洋务派提出“中学为体,西学为用”的思想,肯定封建制度,强调封建纲常伦理为国家安身立命的根本,主张采用西方先进科技挽救封建统治。一则在维新变法中李鸿章属于顽固势力,二则李鸿章的思想不符合材料“其心则夷”,故B项错误;结合所学知识,康有为在《孔子改制考》一书中宣称孔子是托古改制、主张变革的先师。他借助经学的外衣,否定君主专制统治,宣传维新变法的必要性和合理性,故C项正确;孙中山的代表思想为“三民主义”,不符合材料“其貌则孔也”,故D项错误。

考点:思想解放的潮流?维新思想?康有为

16.某班一历史研究性学习小组在研究一战期间,陈独秀等人在上海出版的一份以青年为对象的刊物时,看到其中有这样一句话:“笃古不变之族,日就衰亡;日新求进之族,方兴未已。”他们对这句话中“变”的内涵产生了争议:甲说:变就是要变革教育制度。乙说:不对,这里的变是要变革政治制度。丙说:不对,这里的变是要变革思想观念。丁说:你们都不对,这里的变是要推翻资本主义制度,建立无产阶级专政。他们中有一人的观点是正确的,他是

A. 甲 B. 乙

C. 丙 D. 丁

【答案】C

【解析】

试题分析:本题考查学生阅读史料,获取信息及知识的迁移运用能力,分析题干材料可得出题干主要阐述的是新文化运动,回顾已学知识可知新文化运动是一次思想解放运动,据此丙的表述符合史实。而甲的教育制度表述有误,乙的政治制度变革有误,丁不符合也思想解放运动,故选C。

考点:思想解放的潮流·新文化运动·新文化运动性质

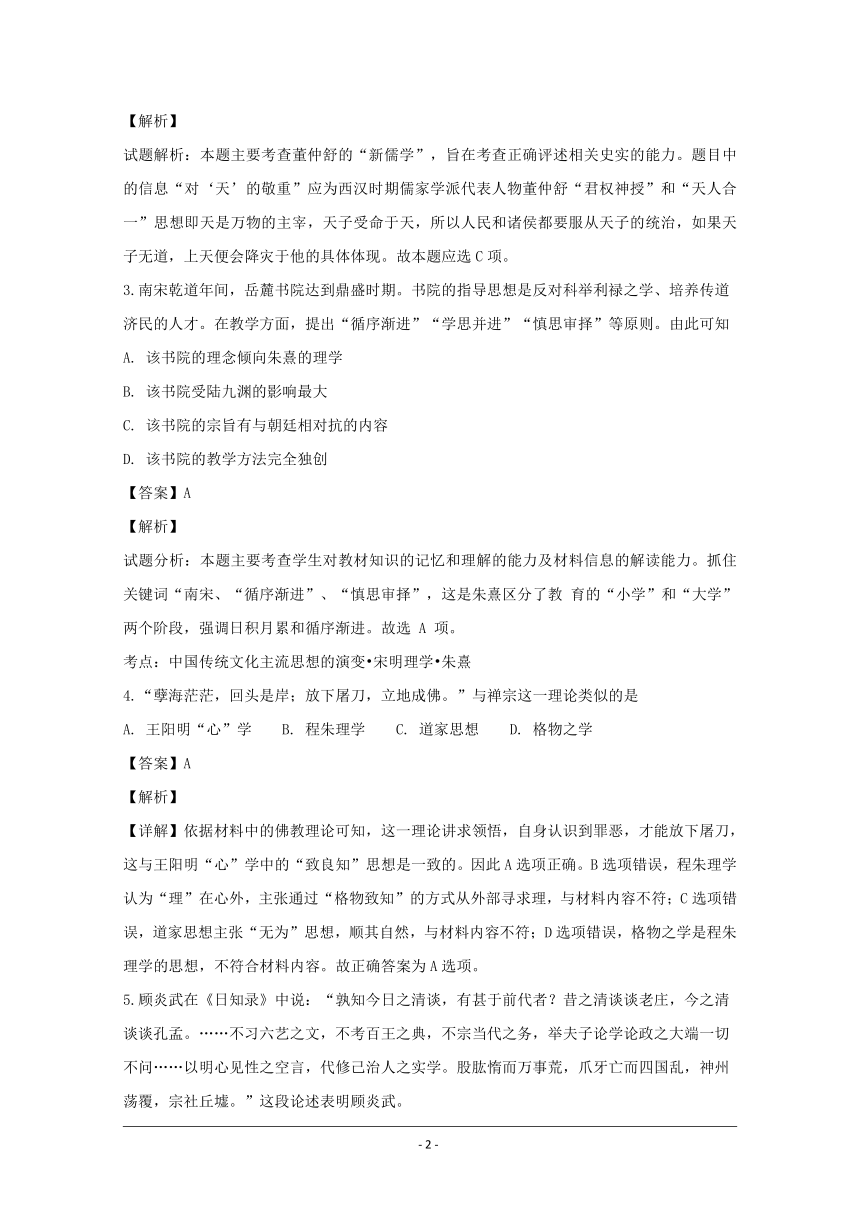

17.20世纪20年代,随着新文化运动的开展,爱国知识分子推动的平民教育兴起,下图反映的是推行平民教育的主要目的,试给该漫画拟定一个恰当的标题:

A. 大国臣民秉承救亡图存 B. 平民教育 压迫平民

C. 良好公民肩负国家责任 D. 男女平等

【答案】C

【解析】

由爱国知识分子推动的平民教育,其目的是唤醒更多的民众,使众多受到教育的平民能以大众的力量来托起民国,故C项正确,B项错误;A项错误,新文化兴起于1915年;D项材料中没有体现。

点睛:图片型选择题以历史文物、人物、事件、漫画的图片为依托,综合性地考查了多项能力,既有图片的处理能力,也有原因分析的历史阐释的能力,对考生认识历史发展特征和逻辑推理能力也有较高的要求。做好这类选择题的前提是审题,特别是突出对题目提供的图片进行仔细分析,这要求做到“三看三思”:1、对图片要“三看”:一看图片的时间、空间,界定答题范围;二看图片反映的问题实质,确定答题方向;三看图片的关键信息,明确内涵、外延。2、对被选项要“三思”:一思考每一个被选项是否符合历史史实,排除不符合图片反映的史实的选项;二思考是否符合题干要求,排除不符合题干要求的;三思考是否与题干有必然的逻辑联系,排除与题干无关紧要的。

18. 迄今所知,在中国出版的书刊中,最早介绍马克思的是1899年上海广学会编译的《大同学》,其中称:“其以百工领袖著名者,英人马克思也。”由此可见

①新兴的中国工人阶级找到了自己的领袖

②当时介绍到中国的马克思身份是“工人领袖”

③19世纪末马克思主义开始在中国传播

④当时的介绍者连马克思是哪国人都没有搞清楚

A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ②③④

【答案】B

【解析】

中国工人阶级找到自己的领袖应该在1921年中共建立后,①项可排除;马克思主义开始在中国传播是在1917年十月革命之后,③项可排除;从“其以百工领袖著名者,英人马克思也。”这一信息中可见②④是正确的。

【思路点拨】本题考查从材料中获得信息的能力,以及调运所学知识的能力。可结合排除法做组合类选择题。

19. (2008年江苏卷,历史,6)1869年,《教会新报》的一篇文章写道:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。……男归男医,女归女医,岂不至善也!”材料反映出当时的中国( )

A. 虽已开放,但人们思想还比较保守

B. 西方男女平等观念逐渐深入人心

C. 旧的风俗习惯受到西方民主思潮的冲击

D. 人们难以接受西方医学知识

【答案】A

【解析】

材料的话意思是西方男医生接生,但在中国不太合适。应该男医生给男的看,女医生给女的看。体现出到1869年,中国虽然由于列强的入侵,被迫开放,思想受到西方的冲击影响,但是还是比较保守。所以选A。

20.以下是博希同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。从表中可以看出,这一时期学习西学的趋势是

类别

1860—1899年

1902年—1904年

数量

比重

数量

比重

哲学、社会科学

123种

22%

327种

61%

自然科学

162种

29%

112种

21%

应用科学

225种

41%

56种

11%

A. 从侧重科技到侧重人文 B. 从持续高涨到趋于停滞

C. 从被动接受到主动追求 D. 从全盘西化到中西结合

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查近代中国社会思想的变迁。从表中数据分析,应用科学的书籍在1860年~1899年较多,之后呈现下降趋势,而哲学、社会科学的书籍逐渐呈现上升趋势。这说明近代中国人降西方学习逐渐从重视科技书籍到重视人文思想书籍的变化,这与近代中国民族危机不断加深密切相关。故A符合题意;B、C、D与题意不符,所以选A。

考点:近现代中国的先进思想?近代中国社会思想的变迁?历程

21.1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任中华民国临时大总统,采用代表汉、满、蒙、回、藏的五色旗为国旗,体现了三民主义中的

A. 民族主义观念 B. 民权主义价值

C. 民生主义思想 D. 民主主义内涵

【答案】A

【解析】

试题分析:民权主义是创立民国,实现政治上的民主化,与民族无关。民生主义是三民主义的补充和发展,是其革命的土地纲领,与材料中的民族也是无关的。汉、满、蒙、回、藏都是中国的民族,五种颜色的旗帜各代表一个民族,这表明了孙中山民族平等的思想,这应该体现在三民主义的民族主义理念当中。

考点:近代中国的民主革命·辛亥革命·三民主义

22.1930年6月,李立三在《新的革命高潮前面的诸问题》中写到:“乡村是统治阶级的四肢,城市才是他们的头脑与心腹,单只斩断了他的四肢,而没有斩断他的头脑、炸断他的心腹,还不能制他最后的死命。”这表明

A. 中共还没有找到中国革命的新道路

B. 他认清了当前中国的国情

C. 他认识到农民阶级力量的伟大

D. 中共党内对工农武装割据道路的认识不一致

【答案】D

【解析】

试题分析:本题材料提到,1930年,乡村是统治阶级的四肢,城市才是他们的头脑与心腹,单只斩断了他的四肢,而没有斩断他的头脑、炸裂他的心腹,还不能制他最后的死命。结合所学知识可知,这表明中共党内对工农武装割据道路的认识不一致。故选D。ABC都不符合材料信息及所学知识,排除。

考点:近代中国反侵略、求民主的潮流·国共的十年对峙·工农武装割据

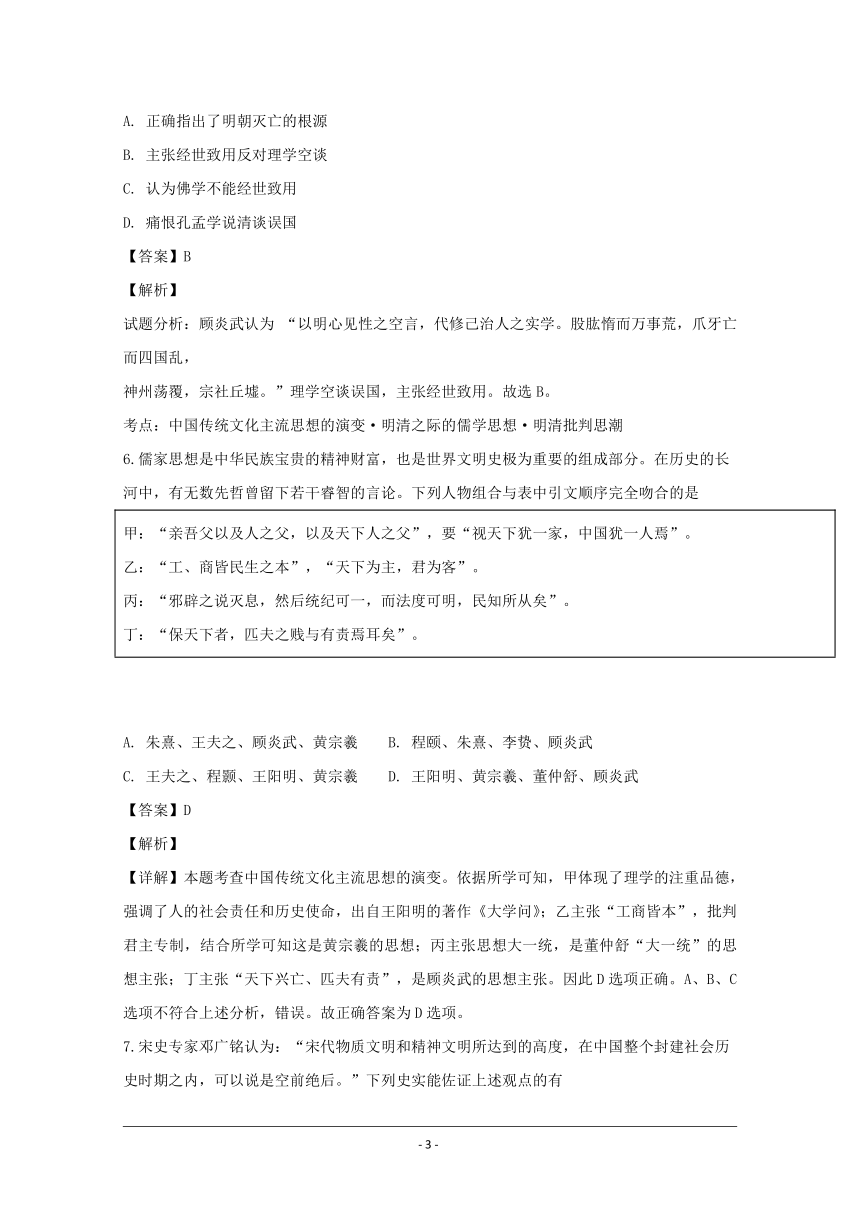

23. 如图为1927年至1937年中国共产党党员人数发展折线图。图中显示1928年至1934年党员人数大幅度上升,导致这一变化的主要历史原因是( )

A. 五四运动的发生 B. 红色政权的建立

C. 抗日战争的爆发 D. 解放战争的胜利

【答案】B

【解析】

试题分析:本题考查历史知识的迁移和图表材料解读能力。首先从时间信息“1928-1934年”就可以排除A(1919年)、C(1937年)、D(1949年)。1928年农村革命根据地的相继建立、扩大和中华苏维埃共和国临时中央政府(瑞金政府)的成立才使得党员数量的不断增加,直到1934年,红军第五次反“围剿”失败,被迫长征,长征途中损失惨重,党员数量才出现了严重下降。所以B项符合题意。

考点:近代中国的民主革命·新民主主义革命·农村革命根据地建设

24.毛泽东在一篇文章中写道:“中国革命的历史进程,必须分为两步,其第一步是民主主义的革命,其第二步是社会主义的革命,这是性质不同的两个革命过程。而所谓民主主义,现在已不是旧范畴的民主主义,已不是旧民主主义,而是新范畴的民主主义,而是新民主主义。”这篇文章应发表于

A. 五四运动时期

B. 国共十年对峙时期

C. 抗日战争时期

D. 解放战争时期

【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生对教材内容的识记能力,难度较低,材料中文字表述出自毛泽东的《新民主主义论》,发表与1940年即抗日战争时期,毛泽东在书中为中国革命指明了明确的方向和前途,所以答案选C,A B D三项时间特征与上述史实不符。

考点:20世纪以来中国重大思想理论成果·毛泽东思想·毛泽东思想的内容

25.“东方风来满眼春”。在中国改革开放的关键时期,邓小平到深圳、珠海视察并发表了重要讲话。这次讲话

①提出了真理的标准问题

②再次强调了要以经济建设为中心

③使“发展才是硬道理”的论断深入人心

④深刻地阐明了社会主义的本质

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②④

【答案】B

【解析】

试题分析:根据所学,1992年春,邓小平视察南方等地,强调党的基本路线要管一百年,动摇不得。改革开放的胆子要大一些,敢于实验。社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。要抓住时机,发展自己,发展才是硬道理。可知,② ③ ④B项正确。提出了真理标准问题 是在1978年十一届三中全会召开之前的史实,①可以排除。本题答案为B。

考点:中国社会主义建设道路的探索?社会主义建设在探索中曲折发展?走向社会主义现代化建设新阶段

26.马克思曾说:“他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借用他们的名字、口号和衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借用的语言,演出历史的新场面。”这一观点适合评价

A. 毛泽东思想

B. 康有为的维新变法思想

C. 孙中山的三民主义

D. 新文化前期的指导思想

【答案】B

【解析】

试题分析:根据材料“请出亡灵来给他们以帮助”、“这种借用的语言,演出历史的新场面”等信息,结合所学知识可知维新派采用“托古改制”的办法来推行自己维新变法的主张,“托古”即借用孔子的招牌来减轻变法的阻力,发展资本主义B正确;毛泽东思想、孙中山的三民主义、新文化前期的指导思想等三项均与材料不符,排除ACD。所以选B

考点:历史上重大改革·戊戌变法·康有为的维新变法思想

【名师点睛】康有为思想的特点:

康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》体现了康有为思想的特点,在理论指导上有局限性。康有为借发挥孔子政治思想,利用传统的儒学权威来宣传变法的道理。《新学伪经考》、《孔子改制考》,前一部书把封建主义者历来认为神圣不可侵犯某些经典宣布为伪造文献,后一部书,把本来偏于保守的孔子打扮满怀进取精神提倡尽可能平等思想观念,康有为从维护封建制度的传统思想中寻找理论依据来反对封建制度,没有完全抛弃儒家的传统理论。充分体现了民族资产阶级的软弱性和妥协性。

27.毛泽东思想是一个庞大的理论体系,包括一系列的理论与观点,毛泽东提出下列理论与观点的先后顺序是

①党的工作重心必须由乡村转移到城市,以恢复和发展生产为一切工作的中心

②中国革命第一步是新民主主义革命,第二步是社会主义革命

③农村包围城市,武装夺取政权

④农民问题乃是中国革命的中心问题

A. ④③②①

B. ①②③④

C. ④③①②

D. ③④①②

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查了毛泽东思想。①是毛泽东于1949年在中共七届二中全会上提出的理论;②是毛泽东在延安时期提出的新民主主义论中的内容;③是毛泽东在井冈山时期提出的中国革命道路;④是毛泽东于1926年在《国民革命与农动》中提出的观点。所以按照时间先后顺序排列应该是④③②①,故排除B、C、D项,故选A。

28.孙中山认为,西方国家贫富不均,劳资矛盾尖锐,“社会革命其将不远”,中国应该防患于未然,因此,他提出了

A. 民权主义 B. 民粹主义 C. 民族主义 D. 民生主义

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查三民主义思想。依据材料“西方国家贫富不均,劳资矛盾尖锐,‘社会革命其将不远’”可知孙中山重视缓解贫富不均、劳资矛盾尖锐的问题,这是孙中山三民主义中的民生主义的内容,因此D选项正确。A选项错误,民权主义是建立资产阶级共和国,与材料内容不符;B选项错误,民粹主义并不是孙中山的主张;C选项错误,民族主义是推翻清政府统治,与材料内容不符。故正确答案为D选项。

29.2011年11月1日凌晨5点58分,“长征二号F”遥八火箭将发射中国首次空间交会对接任务的神舟八号飞船,它与中国早期的“火箭”一样,都是利用反冲运动的原理。要想了解我国古代火药武器的最早记录,你可以查阅

A. 《史记》 B. 《汉书》 C. 《新唐书》 D. 《清史稿》

【答案】C

【解析】

【详解】本题考查火药武器。火药武器的发明是在唐朝。因此它最早可能出现在记载唐朝历史的《新唐书》,故C选项正确。A选项错误,《史记》记载的是从传说中的黄帝到汉武帝时期的史实,其中没有“火箭”的记载;B选项错误,《汉书》记载的是从刘邦建汉到王莽败亡的史实,其中没有“火箭”的记载;D选项错误,《清史稿》是中华民国初年由北洋政府设馆编修的记载清朝历史的书稿,其中也没有“火箭”的记载。因此正确答案为C选项。

30. 不久前,中国最早的《共产党宣言》译本(1920年陈望道翻译)在山东广饶发现。对该书在中国出版,有人评价说“从此,这个徘徊在欧洲大陆上的幽灵来到了中国。”这一“幽灵”同中国革命和建设具体实践相结合,产生的理论创新成果有

①新三民主义 ②工农武装割据思想 ③建设有中国特色的社会主义理论④1956年后提出“以阶级斗争为纲”

A. ①②③④ B. ①②④ C. ③④ D. ②③

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查学生知识迁移和灵活运用的能力。根据材料信息,结合所学知识可知,“幽灵”指的是马克思主义。①孙中山的新三民主义与马克思主义无关,排除;④“以阶级斗争为纲”,属于“左”倾,这脱离了中国当时的具体国情,明显不属于“理论创新”范畴,排除。②工农武装割据思想、③建设有中国特色的社会主义理论,分别属于毛泽东思想与邓小平理论的范畴,符合题意。本题正确答案选D。

考点:20世纪以来中国重大思想理论成果·毛泽东思想·概况及影响;20世纪以来中国重大思想理论成果·邓小平理论·概况及影响

二、综合题(3小题,共50分,其中31题10分,32题20分,33题10分)

31.阅读下列材料

材料一:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。”

“丧礼,君与父母、妻、后子死,三年丧服……或以不丧之间,诵《诗》三百,弦《诗》三百,歌《诗》三百,舞《诗》三百。”

——选自《论语》

材料二:以善先人者谓之教,以善和人者谓之顺;以不善先人者谓之谄,以不善和人者谓之谀。是是非非谓之知,非是是非谓之愚。伤良曰谗,害良曰贼。是谓是,非谓非曰直。窃货曰盗,匿行曰诈,易言曰诞。趣舍无定谓之无常。保利弃义谓之至贼。多闻曰博,少闻曰浅。多见曰闲,少见曰陋。难进曰偍,易忘曰漏。少而理曰治,多而乱曰秏。……

“厚葬久丧,重为棺椁,多为衣衾,送死若徙,三年哭泣,扶后起,杖后行,耳无闻,目无见,此足以丧天下。”

——选自《墨子》

材料三:自虞氏招仁义以挠天下也,天下莫不奔命于仁义,是非以仁义易其性与?故尝试论之,自三代以下者,天下莫不以物易其性矣。

——选自庄子《骄拇》

请回答:

(1)材料一反应了孔子的什么主张?

(2)材料二墨子的主张有何相同何不同之处?

(3)根据材料三你认为庄子所讲与孔子的什么观点相对立?庄子还有哪些思想主张?

【答案】(1)孝。仁。德、修养的重要性

(2)重视人的品德(同),主张节葬(不同)

(3)反对唯仁义是重; 辩证法,逍遥

【解析】

【详解】(1)依据材料“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。”、“丧礼,君与父母、妻、后子死,三年丧服”可知孔子主张孝、仁、德、修养的重要性。

(2)依据材料“以善先人者谓之教,以善和人者谓之顺”可知墨子也重视人的品德,即相同之处,依据材料“厚葬久丧,重为棺椁,多为衣衾,送死若徙,三年哭泣,扶后起,杖后行,耳无闻,目无见,此足以丧天下。”可知墨子思想不同之处是主张节葬。

(3)依据材料“自虞氏招仁义以挠天下也,天下莫不奔命于仁义,是非以仁义易其性与?故尝试论之,自三代以下者,天下莫不以物易其性矣。”可知庄子反对唯仁义是重。结合庄子的思想相关所学可知庄子还崇尚逍遥无为和辩证法思想。

32.阅读下列材料

材料一:善师四夷者,能制四夷;不善师四夷者,外夷制之。夷之长技有三:一战舰、二火器、三养兵练兵之法。…佐行贾以行兵,兵贾相资,遂雄。

——《海国图志》

材料二:1898年,《孔子改制考》问世,对当时思想界震动很大,被梁启超形容为“火山喷发”。这一著作打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点,论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的。

——人民版《历史必修三》

材料三: 一、颠覆现今之恶劣政府,二、建设共和政府,三、土地国有……以一个新的、开明的、进步的政府代替旧政府,……把过时的满清君主政体改变为“中华民国”。

——胡绳《从鸦片战争到五四运动》

材料四:新文化运动期间,陈独秀等人号召人们“冲决过去历史之网罗,破坏陈腐学说的囹圄”,提出“德先生”和“赛先生”的口号。

——人民版《历史必修三》

材料五:七十多年马克思主义走得那样慢,十月革命以后就走得这样快。因为它走得这样快,所以一九一九年中国人民的精神面貌就不同了,五四运动以后,很快就晓得了打倒帝国主义、打倒封建势力的口号。在这以前,哪个晓得提这样的口号呢?

——毛泽东(1945.4)

请回答:

(1)分别指出材料一和材料三思想主张的概称。

(2)同是向西方学习,材料二和材料三的思想共同点和不同点是什么?(从国体、政体角度回答)

(3)根据材料四,说明前期新文化运动的旗帜和主要内容是什么?

(4)结合五则材料,简述近代以来中国人向西方学习的轨迹。(具体指出其代表人物及主张,语言要精练)

【答案】(1)材料一:“师夷长技以制夷”材料二:三民主义

(2)共同点:主张在中国建立资本主义国家(或答走资本主义道路)

不同点:材料二主张建立君主立宪制国家,材料三主张建立资产阶级民主共和国

(3)旗帜:民主与科学

内容:提倡科学与民主,反对愚昧与专制;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学.

(4)①鸦片战争以后,以林则徐、魏源等人主张学习西方先进的技术

②康梁维新派和孙山资产阶级革命派主张学习西方政治制度

③陈独秀、李大钊等人倡导民主和科学,学习西方先进文化

④中国人最终找到马克思主义这一救国救民的理论武器

【解析】

试题分析:

(1)依据材料的内容和出处回答:材料一出自《海国图志》,作者魏源属于地主阶级抵抗派,提出了“师夷长技以制夷”的思想主张;材料三是资产阶级革命派的革命纲领——三民主义。

(2)材料中的《孔子改制考》是资产阶级维新派的代表人物康有为的著作;材料三是资产阶级革命派的革命纲领三民主义。两个派别同属于资产阶级,主张建立的国体相同;不同点在于建立的政体不同。

(3)新文化运动前期提出“德先生”和“赛先生”的口号,以民主和科学为旗号。结合教材知识,概括新文化运动前期的主要内容。

(4)材料一主张学习西方科技,材料二、三主张学习西方的政治制度,材料四主张学习西方的思想文化。

考点:近代中国学习西方的历程

点评:从“师夷长技以制夷”,到维新变法、追求民主共和、提出民主科学、接受马克思主义;从学造器物、仿行制度到提倡思想解放,不断探求强国之路。这是近代中国人向西方学习的渐进过程,也是近代中国人思想不断解放的过程。

33.在纪念辛亥革命100周年时,国家主席胡锦涛说:“辛亥革命100年来的历史表明,实现中华民族伟大复兴,必须找到引领中国人民前进的正确道路和核心力量。……”今天我们就穿越历史去感受过去的一个世纪中三位历史伟人为中华民族伟大的复兴所进行的不懈探索。阅读下列材料:

材料一:用暴力手段推翻以满清贵族为首的清政府的统治,建立起独立的民族国家。……经由平民革命推翻君主专制政体,建立民主立宪政体。……核定地价,解决社会问题。

材料二:1920年11月,孙中山指出:“有人说‘清室推翻后,民族主义可以不要’。这话实在错了,即如我们住的租界,外国人就要用治外法权来压制中国人,这还是前清造的恶果,现在清廷虽然不能压制我们,但各国还是在压制的……”

材料三:一九二七年革命失败以后,革命的主观力量确实大为削弱了。剩下的一点小小的力量,若仅依据某些现象来看,自然要使同志们(作这样看法的同志们)发生悲观的念头。但若从实质上看,便大大不然。这里用得着中国的一句老话:“星星之火,可以燎原。”这就是说,现在虽只有一点小小的力量,但是它的发展会是很快的。

——选自《毛泽东思想》

材料四:“邓小平……最大的功绩就是提出了新的理论。这是一种全新的世界观,是对中国现实条件的全新理解,是对历史经验的有效借鉴。”

请回答:

(1)材料一反映了孙中山先生什么思想?材料二的思想较之材料一有什么进步之处?

(2)材料三反映的是毛泽东思想发展的哪一阶段?

(3)材料四中所说的“新的理论”是什么?该理论主要解决了什么根本问题?

【答案】(1)思想:三民主义;进步:明确提出了反帝的思想。

(2)形成阶段

(3)邓小平理论。根本问题:什么是社会主义,怎样建设社会主义。

【解析】

【详解】(1)依据材料分析可知这是孙中山先生提出来的三民主义思想,三民主义是资产阶级革命的指导思想。依据材料“即如我们住的租界,外国人就要用治外法权来压制中国人,这还是前清造的恶果,现在清廷虽然不能压制我们,但各国还是在压制的……”可以看出,孙中山明确提出了反帝的要求。

(2)依据材料“一九二七年革命失败以后”、“星星之火,可以燎原。”可以看出这是在20世纪20年代井冈山时期创立的工农武装割据理论,因此这一时期是毛泽东思想的形成时期。

(3)依据材料“邓小平……最大的功绩就是提出了新的理论”可知邓小平提出了新的理论,是建设有中国特色社会主义的理论,即邓小平理论。结合邓小平理论相关所学可知该理论解决的是什么是社会主义,怎样建设社会主义的问题。

一、单项选择题(30小题,每题2分,共60分)

1.“文王(商朝末年周国统治者)行仁义而王天下,偃王(西周时的诸侯)行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今也。故曰:‘世异则事异。’”这反映了

A. 孟子的“仁政”学说

B. 韩非的变法革新主张

C. 墨子的“兼爱”思想

D. 庄子的“齐物”观点

【答案】B

【解析】

试题分析:此题考查的是对诸子百家思想的理解。题干观点认为:周文王行仁义得天下,偃王行仁义而亡国;“世异则事异”,世道不同了,处世行事的方式方法也要相应变化。这体现的是一种变革思想,属于法家。所以此题正确选项是B。

考点:百家争鸣

点评:春秋战国时期为什么会形成百家争鸣的局面?

(1)春秋战国时期封建经济的迅速发展为思想文化繁荣提供了物质条件。

(2)社会大变革有利于促进思想文化的繁荣。私学的兴盛造就了一批知名的思想家。

(3)各国纷争的局面,为思想自由化提供了相对宽松的社会环境。

(4)春秋战国时期,奴隶制度崩溃,封建制度逐渐形成,历史经历着时代的变革。许多思想家从不同的立场和角度出发,对当时社会变革,发表不同的主张,于是形成百家争鸣的局面。这是经济基础的变革在上层建筑意识形态领域中的必然反映。

2.奶奶不断唠叨:“老天爷爷,你怎么不睁眼,这雨没完没了的下,你还叫我们穷人活不活。”以上是某一文学作品中的片断,“奶奶”的话表达了中国传统文化中对“天”的敬重,这与中国古代哪一学派有关

A. 道家学派

B. 法家学派

C. 儒家学派

D. 墨家学派

【答案】C

【解析】

试题解析:本题主要考查董仲舒的“新儒学”,旨在考查正确评述相关史实的能力。题目中的信息“对‘天’的敬重”应为西汉时期儒家学派代表人物董仲舒“君权神授”和“天人合一”思想即天是万物的主宰,天子受命于天,所以人民和诸侯都要服从天子的统治,如果天子无道,上天便会降灾于他的具体体现。故本题应选C项。

3.南宋乾道年间,岳麓书院达到鼎盛时期。书院的指导思想是反对科举利禄之学、培养传道济民的人才。在教学方面,提出“循序渐进”“学思并进”“慎思审择”等原则。由此可知

A. 该书院的理念倾向朱熹的理学

B. 该书院受陆九渊的影响最大

C. 该书院的宗旨有与朝廷相对抗的内容

D. 该书院的教学方法完全独创

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生对教材知识的记忆和理解的能力及材料信息的解读能力。抓住关键词“南宋、“循序渐进”、“慎思审择”,这是朱熹区分了教 育的“小学”和“大学”两个阶段,强调日积月累和循序渐进。故选 A 项。

考点:中国传统文化主流思想的演变?宋明理学?朱熹

4.“孽海茫茫,回头是岸;放下屠刀,立地成佛。”与禅宗这一理论类似的是

A. 王阳明“心”学 B. 程朱理学 C. 道家思想 D. 格物之学

【答案】A

【解析】

【详解】依据材料中的佛教理论可知,这一理论讲求领悟,自身认识到罪恶,才能放下屠刀,这与王阳明“心”学中的“致良知”思想是一致的。因此A选项正确。B选项错误,程朱理学认为“理”在心外,主张通过“格物致知”的方式从外部寻求理,与材料内容不符;C选项错误,道家思想主张“无为”思想,顺其自然,与材料内容不符;D选项错误,格物之学是程朱理学的思想,不符合材料内容。故正确答案为A选项。

5.顾炎武在《日知录》中说:“孰知今日之清谈,有甚于前代者?昔之清谈谈老庄,今之清谈谈孔孟。……不习六艺之文,不考百王之典,不宗当代之务,举夫子论学论政之大端一切不问……以明心见性之空言,代修己治人之实学。股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州荡覆,宗社丘墟。”这段论述表明顾炎武。

A. 正确指出了明朝灭亡的根源

B. 主张经世致用反对理学空谈

C. 认为佛学不能经世致用

D. 痛恨孔孟学说清谈误国

【答案】B

【解析】

试题分析:顾炎武认为 “以明心见性之空言,代修己治人之实学。股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,

神州荡覆,宗社丘墟。”理学空谈误国,主张经世致用。故选B。

考点:中国传统文化主流思想的演变·明清之际的儒学思想·明清批判思潮

6.儒家思想是中华民族宝贵的精神财富,也是世界文明史极为重要的组成部分。在历史的长河中,有无数先哲曾留下若干睿智的言论。下列人物组合与表中引文顺序完全吻合的是

甲:“亲吾父以及人之父,以及天下人之父”,要“视天下犹一家,中国犹一人焉”。

乙:“工、商皆民生之本”,“天下为主,君为客”。

丙:“邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣”。

丁:“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”。

A. 朱熹、王夫之、顾炎武、黄宗羲 B. 程颐、朱熹、李贽、顾炎武

C. 王夫之、程颢、王阳明、黄宗羲 D. 王阳明、黄宗羲、董仲舒、顾炎武

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查中国传统文化主流思想的演变。依据所学可知,甲体现了理学的注重品德,强调了人的社会责任和历史使命,出自王阳明的著作《大学问》;乙主张“工商皆本”,批判君主专制,结合所学可知这是黄宗羲的思想;丙主张思想大一统,是董仲舒“大一统”的思想主张;丁主张“天下兴亡、匹夫有责”,是顾炎武的思想主张。因此D选项正确。A、B、C选项不符合上述分析,错误。故正确答案为D选项。

7.宋史专家邓广铭认为:“宋代物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后。”下列史实能佐证上述观点的有

①开始设置中书省和门下省,强化专制集权统治

②商品经济发达,“市”突破了空间和时间的限制

③在纺织业发达地区出现一定规模的自由劳动力市场

④印刷术、指南针和火药三大发明有划时代的发展

A. ①④ B. ②④ C. ①③ D. ②③

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查了宋代政治、经济、科技发展的概况。依据所学可知,中书省和门下省在隋唐时期已经出现,并非宋代开始设置,故①项错误;宋代商品经济发达,“市”突破了空间和时间的限制,故②项正确;明代在纺织业发达地区出现一定规模的自由劳动力市场,并非是在宋代,故③项错误;依据所学可知,宋代活字印刷术、指南针和火药三大发明有划时代的发展,故④项正确。因此正确项为②④ 项,B 选项正确。A、C、D选项不符合上述分析,错误。故正确答案为B选项。

8.培根指出:“印刷术、火药、指南针曾改变了整个世界,变化如此之大,以至于没有一个帝国,没有一个学派,没有一个显赫有名的人物,能比这三种发明在人类事业中产生更大的力量和影响。”这里所说的影响主要是指

A. 奠定了中国文明古国的地位

B. 促进了欧洲社会制度的转型

C. 推动了欧洲工业革命的发展

D. 打破了世界各地彼此隔绝的状态

【答案】B

【解析】

试题分析:本题考查的是古代四大发明对世界的影响。从材料的描述中可知,印刷术推动了文艺复兴和宗教改革;火药在欧洲的应用与发展,使封建统治阶级日益衰落;指南针的使用,使欧洲人开辟了新航路,西方用殖民征服的方式将世界连接成一个以西方资本主义为主导的政体。在此基础上,西欧率先进入近代社会。所以答案选B。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术·科技成就·古代四大发明对世界的影响

9.王国维在《宋元戏曲史·序》中说:“凡一代有一代之文学:楚之骚,汉之赋,六代之骈语,唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。”王国维此话的主要含义是( )

A. 赞美宋元文学的辉煌 B. 强调文学具有很强的时代性

C. 认为古代文学是我国文学的顶峰 D. 哀叹古代文学时间的短暂

【答案】B

【解析】

【详解】依据材料“凡一代有一代之文学……而后世莫能继焉者也。”可知这说明文学具有很强的时代特征,时代环境变化了,其文学形式和成就就会有所变化。故B选项正确。A选项错误,依据材料可知,王国维赞扬了“楚之骚,汉之赋,唐之诗,宋之词,元之曲”,并非单纯赞美宋元文学;C 选项错误,材料指出各代的文学成就,是为了证明其文学具有时代性的观点,并未认为古代文学是我国文学巅峰;D 选项错误,依据材料“皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也”可知这指的是历代文学都有其生存的土壤和社会环境,时代进步文学形式必然发生变化,没有哀叹文学时间短暂。因此正确答案为B选项。

10.文人画是北宋以后中国画的主要艺术形式。下列四幅图片,明显体现文人画特色的是

A.

B.

C.

D.

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考察的是对材料的理解分析能力。根据图片信息和所学知识可知,ABC是以写实为主的;D项以写意为主,属于文人画。所以答案选D。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术·汉字的起源演变和书画的发展·文人画

【名师点睛】透过文人画看中国绘画的艺术特点:

1、追求抒情写意风格的文人画,是北宋以后中国画的主要艺术形式。文人画在创作上强调个性表现,集文学、书法、绘画及篆刻艺术为一体,集中体现出画家多方面的文化素养。强调表现个性,讲究借物抒情,追求神韵意趣。苏轼的诗“诗画本一律,天工与清新”,反映传统中国画注重诗意的特点。有人评价王维的作品是“诗中有画,画中有诗”。所谓“画中有诗”,其实是诸多中国画杰作的共同风格。

2、从内容来说,文人画多为山水画和花鸟画,从表现技法来看,最能反映文人画风貌的是写意画。山水画是中国画的精粹,它特别讲究布局构图,画面普遍具有气势雄壮、意境深远的特色。意境是山水画的灵魂,在创作上,山水画家注重用画面传达主观情致与神韵,往往并不拘泥于客观自然景物的逼真摹写,是一种写意。在与西洋画的比较中,更能看到它不受视域限制和不讲光影效果的写意情趣。

3、概括来说,中国画追求抒情写意风格,强调个性表现,注重神韵意趣,集文学、书法、绘画及篆刻艺术为一体。

11.请阅读下面精美的文字,其所属的文学体裁出现的先后顺序是

①长太息以掩涕兮,哀民生之多艰!

②千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

③枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

④寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

A. ②③①④ B. ①②③④ C. ①②④③ D. ③①②④

【答案】C

【解析】

【详解】本题主要考查中国古代文学的时代特征。结合所学可知,①项是楚辞,节选自屈原的《离骚》;②项是唐诗,作者杜牧;③项是元曲,作者马致远;④项是宋词,李清照的代表作,以时间为序排列应该是①②④③,C选项正确。A、B、D选项不符合上述分析,错误。故正确答案为C选项。

12.《诗经·卫风·氓》中写道:“氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。”从中可获取的历史信息是

A. 青年男女恋爱完全自由 B. 封建纲常礼教严重束缚人们思想

C. 父母不再干预子女婚姻 D. 商品交换仍然存在实物交换形式

【答案】D

【解析】

【详解】依据材料“抱布贸丝”可知当时商品交换仍然存在实物交换形式,因此D选项正确。A选项错误,依据材料“匪我愆期,子无良媒”可知男女婚姻有一定的礼制要求,并非完全自由;B选项错误,依据所学可知,《诗经》是西周初年至春秋中叶的诗歌总汇,当时处于奴隶社会,并无封建纲常礼教;C选项错误,材料并未体现父母对子女婚姻的态度。故正确答案为D选项。

13.下列表格中的言论客观反映了当时不同政治派别的思想倾向,其共同诉求是

1865年

李鸿章说:“机器制造一事,为今日御侮之资,自强之本。”

1894年

郑观应说:“西人以商为战,欲制两人以自强,莫如振兴商务。”

1903年

章太炎说:“公理之未明,即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之。”

1913年

梁启超说:“共和政治,非国民继续的觉悟努力,万万不会维持。”

A. 推动中国近代化 B. 实行民主政治

C. 实现中国工业化 D. 启蒙与救亡并重

【答案】A

【解析】

【详解】依据材料结合所学可知,近代化包括政治近代化、经济近代化和社会思想近代化。李鸿章属于洋务派,其主张有利于推动中国经济近代化,郑观应属于早期维新派,其主张也有利与中国经济近代化,章太炎属于革命派,其主张有利于政治近代化,梁启超属于维新派,其主张有利于促进国民思想近代化,因此上述人物的共同诉求在于推动中国近代化,故A选项正确。B选项错误,实行民主政治,只是章太炎和梁启超的思想倾向,不是四人共同诉求;C选项错误,实行中国工业化也不是四人共同诉求;D选项错误,启蒙也并非材料中四人思想的共同点。因此正确答案为A选项。

14.“它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因其主事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是‘东一块西一块的进步’。零零碎碎的。是零卖的不是批发的。”符合材料描述思想特点的历史人物是

A. 林则徐 B. 曾国藩 C. 洪仁? D. 康有为

【答案】B

【解析】

试题分析:本题考查获取材料信息、调用所学知识的能力;从题干中“模仿一部分西方器物”“以新卫旧的本来意愿”的信息,可知这符合洋务派中体西用的特点,故B项正确;林则徐的思想没有付诸于实践,不符合题干信息,排除A项;洪仁?胩飧伞耙孕挛谰傻谋纠匆庠浮辈环??懦鼴项;康有为主张变革政治制度,与题干信息不符,排除D项。

考点:经济结构的变动与资本主义的曲折发展·晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起·洋务运动

15.近代史上,顽固派“其貌则孔也,其心则夷也”的指责主要针对下列哪位人物的思想主张

A. 魏源 B. 李鸿章 C. 康有为 D. 孙中山

【答案】C

【解析】

试题分析:魏源思想为“师夷长技以制夷”,并未披上孔子儒学的外衣,与材料“其貌则孔也”不符,故A项错误;以李鸿章为代表的洋务派提出“中学为体,西学为用”的思想,肯定封建制度,强调封建纲常伦理为国家安身立命的根本,主张采用西方先进科技挽救封建统治。一则在维新变法中李鸿章属于顽固势力,二则李鸿章的思想不符合材料“其心则夷”,故B项错误;结合所学知识,康有为在《孔子改制考》一书中宣称孔子是托古改制、主张变革的先师。他借助经学的外衣,否定君主专制统治,宣传维新变法的必要性和合理性,故C项正确;孙中山的代表思想为“三民主义”,不符合材料“其貌则孔也”,故D项错误。

考点:思想解放的潮流?维新思想?康有为

16.某班一历史研究性学习小组在研究一战期间,陈独秀等人在上海出版的一份以青年为对象的刊物时,看到其中有这样一句话:“笃古不变之族,日就衰亡;日新求进之族,方兴未已。”他们对这句话中“变”的内涵产生了争议:甲说:变就是要变革教育制度。乙说:不对,这里的变是要变革政治制度。丙说:不对,这里的变是要变革思想观念。丁说:你们都不对,这里的变是要推翻资本主义制度,建立无产阶级专政。他们中有一人的观点是正确的,他是

A. 甲 B. 乙

C. 丙 D. 丁

【答案】C

【解析】

试题分析:本题考查学生阅读史料,获取信息及知识的迁移运用能力,分析题干材料可得出题干主要阐述的是新文化运动,回顾已学知识可知新文化运动是一次思想解放运动,据此丙的表述符合史实。而甲的教育制度表述有误,乙的政治制度变革有误,丁不符合也思想解放运动,故选C。

考点:思想解放的潮流·新文化运动·新文化运动性质

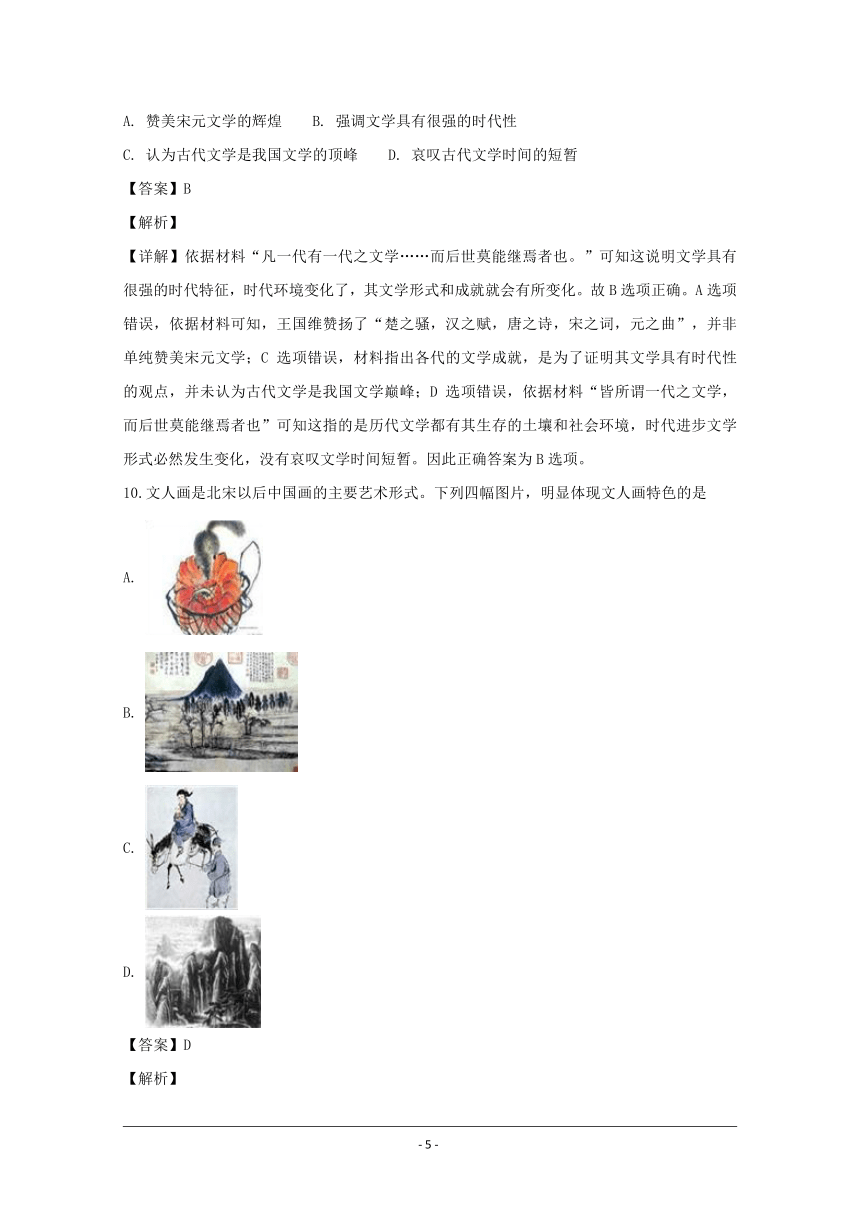

17.20世纪20年代,随着新文化运动的开展,爱国知识分子推动的平民教育兴起,下图反映的是推行平民教育的主要目的,试给该漫画拟定一个恰当的标题:

A. 大国臣民秉承救亡图存 B. 平民教育 压迫平民

C. 良好公民肩负国家责任 D. 男女平等

【答案】C

【解析】

由爱国知识分子推动的平民教育,其目的是唤醒更多的民众,使众多受到教育的平民能以大众的力量来托起民国,故C项正确,B项错误;A项错误,新文化兴起于1915年;D项材料中没有体现。

点睛:图片型选择题以历史文物、人物、事件、漫画的图片为依托,综合性地考查了多项能力,既有图片的处理能力,也有原因分析的历史阐释的能力,对考生认识历史发展特征和逻辑推理能力也有较高的要求。做好这类选择题的前提是审题,特别是突出对题目提供的图片进行仔细分析,这要求做到“三看三思”:1、对图片要“三看”:一看图片的时间、空间,界定答题范围;二看图片反映的问题实质,确定答题方向;三看图片的关键信息,明确内涵、外延。2、对被选项要“三思”:一思考每一个被选项是否符合历史史实,排除不符合图片反映的史实的选项;二思考是否符合题干要求,排除不符合题干要求的;三思考是否与题干有必然的逻辑联系,排除与题干无关紧要的。

18. 迄今所知,在中国出版的书刊中,最早介绍马克思的是1899年上海广学会编译的《大同学》,其中称:“其以百工领袖著名者,英人马克思也。”由此可见

①新兴的中国工人阶级找到了自己的领袖

②当时介绍到中国的马克思身份是“工人领袖”

③19世纪末马克思主义开始在中国传播

④当时的介绍者连马克思是哪国人都没有搞清楚

A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ②③④

【答案】B

【解析】

中国工人阶级找到自己的领袖应该在1921年中共建立后,①项可排除;马克思主义开始在中国传播是在1917年十月革命之后,③项可排除;从“其以百工领袖著名者,英人马克思也。”这一信息中可见②④是正确的。

【思路点拨】本题考查从材料中获得信息的能力,以及调运所学知识的能力。可结合排除法做组合类选择题。

19. (2008年江苏卷,历史,6)1869年,《教会新报》的一篇文章写道:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。……男归男医,女归女医,岂不至善也!”材料反映出当时的中国( )

A. 虽已开放,但人们思想还比较保守

B. 西方男女平等观念逐渐深入人心

C. 旧的风俗习惯受到西方民主思潮的冲击

D. 人们难以接受西方医学知识

【答案】A

【解析】

材料的话意思是西方男医生接生,但在中国不太合适。应该男医生给男的看,女医生给女的看。体现出到1869年,中国虽然由于列强的入侵,被迫开放,思想受到西方的冲击影响,但是还是比较保守。所以选A。

20.以下是博希同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。从表中可以看出,这一时期学习西学的趋势是

类别

1860—1899年

1902年—1904年

数量

比重

数量

比重

哲学、社会科学

123种

22%

327种

61%

自然科学

162种

29%

112种

21%

应用科学

225种

41%

56种

11%

A. 从侧重科技到侧重人文 B. 从持续高涨到趋于停滞

C. 从被动接受到主动追求 D. 从全盘西化到中西结合

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查近代中国社会思想的变迁。从表中数据分析,应用科学的书籍在1860年~1899年较多,之后呈现下降趋势,而哲学、社会科学的书籍逐渐呈现上升趋势。这说明近代中国人降西方学习逐渐从重视科技书籍到重视人文思想书籍的变化,这与近代中国民族危机不断加深密切相关。故A符合题意;B、C、D与题意不符,所以选A。

考点:近现代中国的先进思想?近代中国社会思想的变迁?历程

21.1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任中华民国临时大总统,采用代表汉、满、蒙、回、藏的五色旗为国旗,体现了三民主义中的

A. 民族主义观念 B. 民权主义价值

C. 民生主义思想 D. 民主主义内涵

【答案】A

【解析】

试题分析:民权主义是创立民国,实现政治上的民主化,与民族无关。民生主义是三民主义的补充和发展,是其革命的土地纲领,与材料中的民族也是无关的。汉、满、蒙、回、藏都是中国的民族,五种颜色的旗帜各代表一个民族,这表明了孙中山民族平等的思想,这应该体现在三民主义的民族主义理念当中。

考点:近代中国的民主革命·辛亥革命·三民主义

22.1930年6月,李立三在《新的革命高潮前面的诸问题》中写到:“乡村是统治阶级的四肢,城市才是他们的头脑与心腹,单只斩断了他的四肢,而没有斩断他的头脑、炸断他的心腹,还不能制他最后的死命。”这表明

A. 中共还没有找到中国革命的新道路

B. 他认清了当前中国的国情

C. 他认识到农民阶级力量的伟大

D. 中共党内对工农武装割据道路的认识不一致

【答案】D

【解析】

试题分析:本题材料提到,1930年,乡村是统治阶级的四肢,城市才是他们的头脑与心腹,单只斩断了他的四肢,而没有斩断他的头脑、炸裂他的心腹,还不能制他最后的死命。结合所学知识可知,这表明中共党内对工农武装割据道路的认识不一致。故选D。ABC都不符合材料信息及所学知识,排除。

考点:近代中国反侵略、求民主的潮流·国共的十年对峙·工农武装割据

23. 如图为1927年至1937年中国共产党党员人数发展折线图。图中显示1928年至1934年党员人数大幅度上升,导致这一变化的主要历史原因是( )

A. 五四运动的发生 B. 红色政权的建立

C. 抗日战争的爆发 D. 解放战争的胜利

【答案】B

【解析】

试题分析:本题考查历史知识的迁移和图表材料解读能力。首先从时间信息“1928-1934年”就可以排除A(1919年)、C(1937年)、D(1949年)。1928年农村革命根据地的相继建立、扩大和中华苏维埃共和国临时中央政府(瑞金政府)的成立才使得党员数量的不断增加,直到1934年,红军第五次反“围剿”失败,被迫长征,长征途中损失惨重,党员数量才出现了严重下降。所以B项符合题意。

考点:近代中国的民主革命·新民主主义革命·农村革命根据地建设

24.毛泽东在一篇文章中写道:“中国革命的历史进程,必须分为两步,其第一步是民主主义的革命,其第二步是社会主义的革命,这是性质不同的两个革命过程。而所谓民主主义,现在已不是旧范畴的民主主义,已不是旧民主主义,而是新范畴的民主主义,而是新民主主义。”这篇文章应发表于

A. 五四运动时期

B. 国共十年对峙时期

C. 抗日战争时期

D. 解放战争时期

【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生对教材内容的识记能力,难度较低,材料中文字表述出自毛泽东的《新民主主义论》,发表与1940年即抗日战争时期,毛泽东在书中为中国革命指明了明确的方向和前途,所以答案选C,A B D三项时间特征与上述史实不符。

考点:20世纪以来中国重大思想理论成果·毛泽东思想·毛泽东思想的内容

25.“东方风来满眼春”。在中国改革开放的关键时期,邓小平到深圳、珠海视察并发表了重要讲话。这次讲话

①提出了真理的标准问题

②再次强调了要以经济建设为中心

③使“发展才是硬道理”的论断深入人心

④深刻地阐明了社会主义的本质

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②④

【答案】B

【解析】

试题分析:根据所学,1992年春,邓小平视察南方等地,强调党的基本路线要管一百年,动摇不得。改革开放的胆子要大一些,敢于实验。社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。要抓住时机,发展自己,发展才是硬道理。可知,② ③ ④B项正确。提出了真理标准问题 是在1978年十一届三中全会召开之前的史实,①可以排除。本题答案为B。

考点:中国社会主义建设道路的探索?社会主义建设在探索中曲折发展?走向社会主义现代化建设新阶段

26.马克思曾说:“他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借用他们的名字、口号和衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借用的语言,演出历史的新场面。”这一观点适合评价

A. 毛泽东思想

B. 康有为的维新变法思想

C. 孙中山的三民主义

D. 新文化前期的指导思想

【答案】B

【解析】

试题分析:根据材料“请出亡灵来给他们以帮助”、“这种借用的语言,演出历史的新场面”等信息,结合所学知识可知维新派采用“托古改制”的办法来推行自己维新变法的主张,“托古”即借用孔子的招牌来减轻变法的阻力,发展资本主义B正确;毛泽东思想、孙中山的三民主义、新文化前期的指导思想等三项均与材料不符,排除ACD。所以选B

考点:历史上重大改革·戊戌变法·康有为的维新变法思想

【名师点睛】康有为思想的特点:

康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》体现了康有为思想的特点,在理论指导上有局限性。康有为借发挥孔子政治思想,利用传统的儒学权威来宣传变法的道理。《新学伪经考》、《孔子改制考》,前一部书把封建主义者历来认为神圣不可侵犯某些经典宣布为伪造文献,后一部书,把本来偏于保守的孔子打扮满怀进取精神提倡尽可能平等思想观念,康有为从维护封建制度的传统思想中寻找理论依据来反对封建制度,没有完全抛弃儒家的传统理论。充分体现了民族资产阶级的软弱性和妥协性。

27.毛泽东思想是一个庞大的理论体系,包括一系列的理论与观点,毛泽东提出下列理论与观点的先后顺序是

①党的工作重心必须由乡村转移到城市,以恢复和发展生产为一切工作的中心

②中国革命第一步是新民主主义革命,第二步是社会主义革命

③农村包围城市,武装夺取政权

④农民问题乃是中国革命的中心问题

A. ④③②①

B. ①②③④

C. ④③①②

D. ③④①②

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查了毛泽东思想。①是毛泽东于1949年在中共七届二中全会上提出的理论;②是毛泽东在延安时期提出的新民主主义论中的内容;③是毛泽东在井冈山时期提出的中国革命道路;④是毛泽东于1926年在《国民革命与农动》中提出的观点。所以按照时间先后顺序排列应该是④③②①,故排除B、C、D项,故选A。

28.孙中山认为,西方国家贫富不均,劳资矛盾尖锐,“社会革命其将不远”,中国应该防患于未然,因此,他提出了

A. 民权主义 B. 民粹主义 C. 民族主义 D. 民生主义

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查三民主义思想。依据材料“西方国家贫富不均,劳资矛盾尖锐,‘社会革命其将不远’”可知孙中山重视缓解贫富不均、劳资矛盾尖锐的问题,这是孙中山三民主义中的民生主义的内容,因此D选项正确。A选项错误,民权主义是建立资产阶级共和国,与材料内容不符;B选项错误,民粹主义并不是孙中山的主张;C选项错误,民族主义是推翻清政府统治,与材料内容不符。故正确答案为D选项。

29.2011年11月1日凌晨5点58分,“长征二号F”遥八火箭将发射中国首次空间交会对接任务的神舟八号飞船,它与中国早期的“火箭”一样,都是利用反冲运动的原理。要想了解我国古代火药武器的最早记录,你可以查阅

A. 《史记》 B. 《汉书》 C. 《新唐书》 D. 《清史稿》

【答案】C

【解析】

【详解】本题考查火药武器。火药武器的发明是在唐朝。因此它最早可能出现在记载唐朝历史的《新唐书》,故C选项正确。A选项错误,《史记》记载的是从传说中的黄帝到汉武帝时期的史实,其中没有“火箭”的记载;B选项错误,《汉书》记载的是从刘邦建汉到王莽败亡的史实,其中没有“火箭”的记载;D选项错误,《清史稿》是中华民国初年由北洋政府设馆编修的记载清朝历史的书稿,其中也没有“火箭”的记载。因此正确答案为C选项。

30. 不久前,中国最早的《共产党宣言》译本(1920年陈望道翻译)在山东广饶发现。对该书在中国出版,有人评价说“从此,这个徘徊在欧洲大陆上的幽灵来到了中国。”这一“幽灵”同中国革命和建设具体实践相结合,产生的理论创新成果有

①新三民主义 ②工农武装割据思想 ③建设有中国特色的社会主义理论④1956年后提出“以阶级斗争为纲”

A. ①②③④ B. ①②④ C. ③④ D. ②③

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查学生知识迁移和灵活运用的能力。根据材料信息,结合所学知识可知,“幽灵”指的是马克思主义。①孙中山的新三民主义与马克思主义无关,排除;④“以阶级斗争为纲”,属于“左”倾,这脱离了中国当时的具体国情,明显不属于“理论创新”范畴,排除。②工农武装割据思想、③建设有中国特色的社会主义理论,分别属于毛泽东思想与邓小平理论的范畴,符合题意。本题正确答案选D。

考点:20世纪以来中国重大思想理论成果·毛泽东思想·概况及影响;20世纪以来中国重大思想理论成果·邓小平理论·概况及影响

二、综合题(3小题,共50分,其中31题10分,32题20分,33题10分)

31.阅读下列材料

材料一:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。”

“丧礼,君与父母、妻、后子死,三年丧服……或以不丧之间,诵《诗》三百,弦《诗》三百,歌《诗》三百,舞《诗》三百。”

——选自《论语》

材料二:以善先人者谓之教,以善和人者谓之顺;以不善先人者谓之谄,以不善和人者谓之谀。是是非非谓之知,非是是非谓之愚。伤良曰谗,害良曰贼。是谓是,非谓非曰直。窃货曰盗,匿行曰诈,易言曰诞。趣舍无定谓之无常。保利弃义谓之至贼。多闻曰博,少闻曰浅。多见曰闲,少见曰陋。难进曰偍,易忘曰漏。少而理曰治,多而乱曰秏。……

“厚葬久丧,重为棺椁,多为衣衾,送死若徙,三年哭泣,扶后起,杖后行,耳无闻,目无见,此足以丧天下。”

——选自《墨子》

材料三:自虞氏招仁义以挠天下也,天下莫不奔命于仁义,是非以仁义易其性与?故尝试论之,自三代以下者,天下莫不以物易其性矣。

——选自庄子《骄拇》

请回答:

(1)材料一反应了孔子的什么主张?

(2)材料二墨子的主张有何相同何不同之处?

(3)根据材料三你认为庄子所讲与孔子的什么观点相对立?庄子还有哪些思想主张?

【答案】(1)孝。仁。德、修养的重要性

(2)重视人的品德(同),主张节葬(不同)

(3)反对唯仁义是重; 辩证法,逍遥

【解析】

【详解】(1)依据材料“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。”、“丧礼,君与父母、妻、后子死,三年丧服”可知孔子主张孝、仁、德、修养的重要性。

(2)依据材料“以善先人者谓之教,以善和人者谓之顺”可知墨子也重视人的品德,即相同之处,依据材料“厚葬久丧,重为棺椁,多为衣衾,送死若徙,三年哭泣,扶后起,杖后行,耳无闻,目无见,此足以丧天下。”可知墨子思想不同之处是主张节葬。

(3)依据材料“自虞氏招仁义以挠天下也,天下莫不奔命于仁义,是非以仁义易其性与?故尝试论之,自三代以下者,天下莫不以物易其性矣。”可知庄子反对唯仁义是重。结合庄子的思想相关所学可知庄子还崇尚逍遥无为和辩证法思想。

32.阅读下列材料

材料一:善师四夷者,能制四夷;不善师四夷者,外夷制之。夷之长技有三:一战舰、二火器、三养兵练兵之法。…佐行贾以行兵,兵贾相资,遂雄。

——《海国图志》

材料二:1898年,《孔子改制考》问世,对当时思想界震动很大,被梁启超形容为“火山喷发”。这一著作打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点,论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的。

——人民版《历史必修三》

材料三: 一、颠覆现今之恶劣政府,二、建设共和政府,三、土地国有……以一个新的、开明的、进步的政府代替旧政府,……把过时的满清君主政体改变为“中华民国”。

——胡绳《从鸦片战争到五四运动》

材料四:新文化运动期间,陈独秀等人号召人们“冲决过去历史之网罗,破坏陈腐学说的囹圄”,提出“德先生”和“赛先生”的口号。

——人民版《历史必修三》

材料五:七十多年马克思主义走得那样慢,十月革命以后就走得这样快。因为它走得这样快,所以一九一九年中国人民的精神面貌就不同了,五四运动以后,很快就晓得了打倒帝国主义、打倒封建势力的口号。在这以前,哪个晓得提这样的口号呢?

——毛泽东(1945.4)

请回答:

(1)分别指出材料一和材料三思想主张的概称。

(2)同是向西方学习,材料二和材料三的思想共同点和不同点是什么?(从国体、政体角度回答)

(3)根据材料四,说明前期新文化运动的旗帜和主要内容是什么?

(4)结合五则材料,简述近代以来中国人向西方学习的轨迹。(具体指出其代表人物及主张,语言要精练)

【答案】(1)材料一:“师夷长技以制夷”材料二:三民主义

(2)共同点:主张在中国建立资本主义国家(或答走资本主义道路)

不同点:材料二主张建立君主立宪制国家,材料三主张建立资产阶级民主共和国

(3)旗帜:民主与科学

内容:提倡科学与民主,反对愚昧与专制;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学.

(4)①鸦片战争以后,以林则徐、魏源等人主张学习西方先进的技术

②康梁维新派和孙山资产阶级革命派主张学习西方政治制度

③陈独秀、李大钊等人倡导民主和科学,学习西方先进文化

④中国人最终找到马克思主义这一救国救民的理论武器

【解析】

试题分析:

(1)依据材料的内容和出处回答:材料一出自《海国图志》,作者魏源属于地主阶级抵抗派,提出了“师夷长技以制夷”的思想主张;材料三是资产阶级革命派的革命纲领——三民主义。

(2)材料中的《孔子改制考》是资产阶级维新派的代表人物康有为的著作;材料三是资产阶级革命派的革命纲领三民主义。两个派别同属于资产阶级,主张建立的国体相同;不同点在于建立的政体不同。

(3)新文化运动前期提出“德先生”和“赛先生”的口号,以民主和科学为旗号。结合教材知识,概括新文化运动前期的主要内容。

(4)材料一主张学习西方科技,材料二、三主张学习西方的政治制度,材料四主张学习西方的思想文化。

考点:近代中国学习西方的历程

点评:从“师夷长技以制夷”,到维新变法、追求民主共和、提出民主科学、接受马克思主义;从学造器物、仿行制度到提倡思想解放,不断探求强国之路。这是近代中国人向西方学习的渐进过程,也是近代中国人思想不断解放的过程。

33.在纪念辛亥革命100周年时,国家主席胡锦涛说:“辛亥革命100年来的历史表明,实现中华民族伟大复兴,必须找到引领中国人民前进的正确道路和核心力量。……”今天我们就穿越历史去感受过去的一个世纪中三位历史伟人为中华民族伟大的复兴所进行的不懈探索。阅读下列材料:

材料一:用暴力手段推翻以满清贵族为首的清政府的统治,建立起独立的民族国家。……经由平民革命推翻君主专制政体,建立民主立宪政体。……核定地价,解决社会问题。

材料二:1920年11月,孙中山指出:“有人说‘清室推翻后,民族主义可以不要’。这话实在错了,即如我们住的租界,外国人就要用治外法权来压制中国人,这还是前清造的恶果,现在清廷虽然不能压制我们,但各国还是在压制的……”

材料三:一九二七年革命失败以后,革命的主观力量确实大为削弱了。剩下的一点小小的力量,若仅依据某些现象来看,自然要使同志们(作这样看法的同志们)发生悲观的念头。但若从实质上看,便大大不然。这里用得着中国的一句老话:“星星之火,可以燎原。”这就是说,现在虽只有一点小小的力量,但是它的发展会是很快的。

——选自《毛泽东思想》

材料四:“邓小平……最大的功绩就是提出了新的理论。这是一种全新的世界观,是对中国现实条件的全新理解,是对历史经验的有效借鉴。”

请回答:

(1)材料一反映了孙中山先生什么思想?材料二的思想较之材料一有什么进步之处?

(2)材料三反映的是毛泽东思想发展的哪一阶段?

(3)材料四中所说的“新的理论”是什么?该理论主要解决了什么根本问题?

【答案】(1)思想:三民主义;进步:明确提出了反帝的思想。

(2)形成阶段

(3)邓小平理论。根本问题:什么是社会主义,怎样建设社会主义。

【解析】

【详解】(1)依据材料分析可知这是孙中山先生提出来的三民主义思想,三民主义是资产阶级革命的指导思想。依据材料“即如我们住的租界,外国人就要用治外法权来压制中国人,这还是前清造的恶果,现在清廷虽然不能压制我们,但各国还是在压制的……”可以看出,孙中山明确提出了反帝的要求。

(2)依据材料“一九二七年革命失败以后”、“星星之火,可以燎原。”可以看出这是在20世纪20年代井冈山时期创立的工农武装割据理论,因此这一时期是毛泽东思想的形成时期。

(3)依据材料“邓小平……最大的功绩就是提出了新的理论”可知邓小平提出了新的理论,是建设有中国特色社会主义的理论,即邓小平理论。结合邓小平理论相关所学可知该理论解决的是什么是社会主义,怎样建设社会主义的问题。

同课章节目录