历史:《明清君主专制的加强》课件(新人教版)

文档属性

| 名称 | 历史:《明清君主专制的加强》课件(新人教版) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 458.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-02-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件24张PPT。第4课

明清君主专制的加强探究与思考1、明朝加强君主专制的措施。

2、为什么明太祖要废宰相,设置内阁?

3、宰相制与内阁制的区别。

4、清朝加强君主专制的措施。

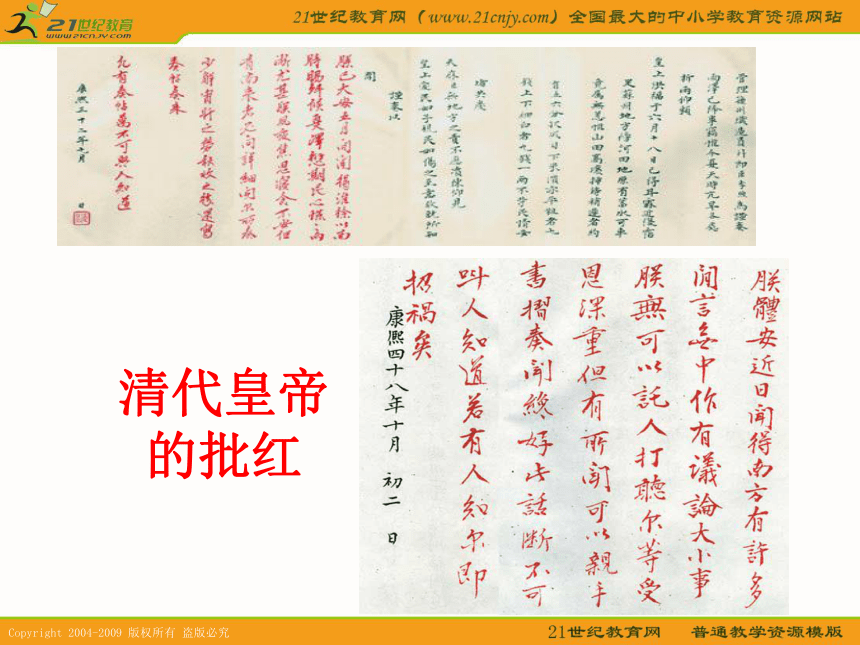

5、为什么军机处的设置,标志着君主专制制度达到了顶峰?一、明朝政治体制的变革2、中央:1、地方:废行省,设三司——君主专制达新高度★ 内阁1、创立内阁的原因:2、内阁制度的形成和发展废丞相后,皇帝政务繁多。3、内阁的性质:君主专制强化的产物 什么叫“票拟”?什么是“批红”?你能否用现代词汇通俗地解释它? 票拟就是秘书起草对公文的审

批意见;批红就是领导对审批意见

的认可与否。 清代皇帝的批红中国古代宰相制度的变革??? 封建君主专制是我国封建社会的基本政体。纵观我国封建社会封建君主专制的演变,大体可划分为两个发展阶段和两种形式:秦汉:三公制度,丞相“掌承天子、助理万机”

隋唐:三省体制,相权一分为三,加强皇权

宋朝:“二府三司”,宰相多人,进一步分割、削弱宰相的权力

明清:明太祖废中书省,罢丞相不设。永乐朝创设内阁,至清朝又设军机处,皇权已达顶峰。想一想明朝的内阁制度与西方近代的内阁制度是否一样?明朝的内阁是皇权专制强化的产物,它加强君主的绝对权力,保证君主对全国的统治,进一步巩固了皇权至高无上的地位。西方近代的内阁是政治民主监督机制,有助于防止专制独裁。二、清朝政治体制的变革1、康熙——2、雍正————君主专制顶峰内阁、议政王大臣会议、南书房中枢分权:设军机处特点:简、速、密左上图:隆宗门内军机处右上图:军机处内景左图:军机处的位置军机处和议政王大臣会议的区别? 军机处没有议政王大臣会议那样的决定权。实际上只是皇帝的一个亲信秘书班子,军国大事全凭皇帝裁决,军机大臣只能惟命是从,负责往下传达,连建议的权力也没有。

这样从中央各部到地方军政首脑,实际上都直接听从皇帝的指挥。至此,不仅内阁形同虚设,议政王大臣会议也名存实亡,皇权得以大大加强。这标志着我国的封建君主专制主义中央集权制度达到顶峰。 三、东西方的差距(绝对君主专制的影响)1、西方2、中国君主专制的强化对中国社会产生了什么影响?想一想积极作用:消极作用: 有利于多民族国家的统一和巩固、社会安定、封建经济文化发展和繁荣,为康乾盛世的出现提供了政治保障。 皇权的极度膨胀,严重扼杀了社会的创造力,又成为阻碍社会进步的重要因素。 专制政体是既无法律又无规章,由单独一个人按照一已的意志与反复无常的性情领导一切。……当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了……如果司法权不同立法权和行政权分立,自由也就不存在了。

——孟德斯鸠《论法的精神》小 结围绕矛盾: 皇权与相权、中央集权与地方分权封建专制主义中央集权制度结果:中央集权与皇权占了上风,皇帝越来越成为国家中枢权力体系的核心,君主专制中央集权制度达到顶峰秦 朝:建立汉 清:不断发展完备演变回顾一下夏商周:王位世袭制、分封制、宗法制秦朝:创立专制主义中央集权制度两汉:隋唐:元:宋:明:废除宰相制度、设立内阁清:设南书房、设立军机处材料一 ……以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万计,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善;其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待!

——《贞观政要·政体》

材料二 自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间多有小人专权乱政。我朝罢相,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压,事皆朝延总之,所以稳当。

——《明史纪事本末》

材料三 人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟帝一一省揽窜定,有不留数字者。虽全当帝心,亦必更易数字,以示明断。有不符意,则驳使再拟,再不符意,谯让随之矣。帮阁臣无不惴惴惧者。

——《皇明大政记》

2、根据材料一、材料二,指出唐太宗认为稳便的方法是什么?明太祖认为稳当的方法是什么? 请回答: 1、根据材料一、材料二,请指出在丞相问题上,唐太宗和明太祖有何不同看法?同:最高决策权都在皇帝手里,相权的存废都服从于专制主义中央集权的需要。

异:唐太宗把皇权与相权协调起来,注意发挥丞相的辅助参政作用。

明太祖把皇权与相权对立看待,从制度上取消相权,以保证皇帝的绝对权威。

3、根据材料三,说明明朝中期内阁大臣的地位和职权。4、综合上述材料,评价唐朝、明朝皇权与相权关系的异同。 明朝中朝内阁大臣协助皇帝草拟政令,表面上官位相当于宰相,实际上完全依照皇帝的旨意行事。5. 你认为唐太宗与明太祖的治国理论哪一位较为正确?(综合、评价) 唐太宗侧重分工,集体智慧,避免君主过份独裁而作出错误决定;但历史上也确有宰相弄权。 明太祖总結了历史经验,侧重政府部门间之互相制衡,但却做成君主过分专权。 沒有标准答案。 秦汉的三公制度,是以丞相为首,百官隶属于皇帝,协助皇帝处理政务;“一人之下,万人之上”的地位,威胁皇帝的绝对权威。 隋唐的三省六部制,就是皇帝通过把相权一分为三,分割、削弱相权,一步步地把各种大权集中到自己手中,从而有效地实行君主专制。 君主专制中央集权决定了皇帝的绝对权威和至高无上的权力,它不允许任何人超越自己的权力。然而,国家政权的正常运作要求在皇帝的专制之下宰相有效地行使职权,而宰相权力的扩大又必然削弱帝权,威胁皇帝的绝对权威。 皇帝既依赖宰相治理国家,又对宰相存有疑忌之心,于是就不时地采取各种措施限制相权,再把剥夺回来的种种中央行政大权交给自己身边的亲信。这种权力转移和分散机制,正是 “三公制” 演变为“三省制”的内在推动力。 在中央集权和君主专制下,君权与相权、皇帝与大臣,君主专制与辅政机构之间既有一致的方向,又有冲突之处,解决这一矛盾的趋向必然是:

皇帝从资历较浅,地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变为正式的辅政机构。

当这些辅政机构和官员的权力较重时,皇帝又从更为亲宠的近侍或仆从中另选出一些人承担政务,有意架空原有的辅政机构和官方,剥夺其实权,仅保留虚衔或使之变为荣誉职称。然后又进行下一轮的循环……

每一次循环的结果,都使得中枢机构原权力更分散,皇帝的权力更加强。

因此在封建社会里,皇帝治国变成了治官,治官变成了集权,而集权则又导致了冗官冗吏,腐败丛生,国亦难治。这种不断的转移与分散,是封建国家权力运动的基本规律。 君主专制中央集权下君主治国的基本规律

钱宰被征编《孟子节文》,散朝回家,吟诗道:“四鼓冬冬起着衣,午门朝见尚嫌迟。何时得遂田园乐,睡到人间饭熟时。”第二天上朝,朱元璋问他:你昨日的诗作得好。不过我并没有“嫌”迟啊,改作“忧”字如何?钱宰吓得连忙磕头请罪。

这个小故事说明了什么?

2、为什么明太祖要废宰相,设置内阁?

3、宰相制与内阁制的区别。

4、清朝加强君主专制的措施。

5、为什么军机处的设置,标志着君主专制制度达到了顶峰?一、明朝政治体制的变革2、中央:1、地方:废行省,设三司——君主专制达新高度★ 内阁1、创立内阁的原因:2、内阁制度的形成和发展废丞相后,皇帝政务繁多。3、内阁的性质:君主专制强化的产物 什么叫“票拟”?什么是“批红”?你能否用现代词汇通俗地解释它? 票拟就是秘书起草对公文的审

批意见;批红就是领导对审批意见

的认可与否。 清代皇帝的批红中国古代宰相制度的变革??? 封建君主专制是我国封建社会的基本政体。纵观我国封建社会封建君主专制的演变,大体可划分为两个发展阶段和两种形式:秦汉:三公制度,丞相“掌承天子、助理万机”

隋唐:三省体制,相权一分为三,加强皇权

宋朝:“二府三司”,宰相多人,进一步分割、削弱宰相的权力

明清:明太祖废中书省,罢丞相不设。永乐朝创设内阁,至清朝又设军机处,皇权已达顶峰。想一想明朝的内阁制度与西方近代的内阁制度是否一样?明朝的内阁是皇权专制强化的产物,它加强君主的绝对权力,保证君主对全国的统治,进一步巩固了皇权至高无上的地位。西方近代的内阁是政治民主监督机制,有助于防止专制独裁。二、清朝政治体制的变革1、康熙——2、雍正————君主专制顶峰内阁、议政王大臣会议、南书房中枢分权:设军机处特点:简、速、密左上图:隆宗门内军机处右上图:军机处内景左图:军机处的位置军机处和议政王大臣会议的区别? 军机处没有议政王大臣会议那样的决定权。实际上只是皇帝的一个亲信秘书班子,军国大事全凭皇帝裁决,军机大臣只能惟命是从,负责往下传达,连建议的权力也没有。

这样从中央各部到地方军政首脑,实际上都直接听从皇帝的指挥。至此,不仅内阁形同虚设,议政王大臣会议也名存实亡,皇权得以大大加强。这标志着我国的封建君主专制主义中央集权制度达到顶峰。 三、东西方的差距(绝对君主专制的影响)1、西方2、中国君主专制的强化对中国社会产生了什么影响?想一想积极作用:消极作用: 有利于多民族国家的统一和巩固、社会安定、封建经济文化发展和繁荣,为康乾盛世的出现提供了政治保障。 皇权的极度膨胀,严重扼杀了社会的创造力,又成为阻碍社会进步的重要因素。 专制政体是既无法律又无规章,由单独一个人按照一已的意志与反复无常的性情领导一切。……当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了……如果司法权不同立法权和行政权分立,自由也就不存在了。

——孟德斯鸠《论法的精神》小 结围绕矛盾: 皇权与相权、中央集权与地方分权封建专制主义中央集权制度结果:中央集权与皇权占了上风,皇帝越来越成为国家中枢权力体系的核心,君主专制中央集权制度达到顶峰秦 朝:建立汉 清:不断发展完备演变回顾一下夏商周:王位世袭制、分封制、宗法制秦朝:创立专制主义中央集权制度两汉:隋唐:元:宋:明:废除宰相制度、设立内阁清:设南书房、设立军机处材料一 ……以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万计,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善;其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待!

——《贞观政要·政体》

材料二 自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间多有小人专权乱政。我朝罢相,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压,事皆朝延总之,所以稳当。

——《明史纪事本末》

材料三 人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟帝一一省揽窜定,有不留数字者。虽全当帝心,亦必更易数字,以示明断。有不符意,则驳使再拟,再不符意,谯让随之矣。帮阁臣无不惴惴惧者。

——《皇明大政记》

2、根据材料一、材料二,指出唐太宗认为稳便的方法是什么?明太祖认为稳当的方法是什么? 请回答: 1、根据材料一、材料二,请指出在丞相问题上,唐太宗和明太祖有何不同看法?同:最高决策权都在皇帝手里,相权的存废都服从于专制主义中央集权的需要。

异:唐太宗把皇权与相权协调起来,注意发挥丞相的辅助参政作用。

明太祖把皇权与相权对立看待,从制度上取消相权,以保证皇帝的绝对权威。

3、根据材料三,说明明朝中期内阁大臣的地位和职权。4、综合上述材料,评价唐朝、明朝皇权与相权关系的异同。 明朝中朝内阁大臣协助皇帝草拟政令,表面上官位相当于宰相,实际上完全依照皇帝的旨意行事。5. 你认为唐太宗与明太祖的治国理论哪一位较为正确?(综合、评价) 唐太宗侧重分工,集体智慧,避免君主过份独裁而作出错误决定;但历史上也确有宰相弄权。 明太祖总結了历史经验,侧重政府部门间之互相制衡,但却做成君主过分专权。 沒有标准答案。 秦汉的三公制度,是以丞相为首,百官隶属于皇帝,协助皇帝处理政务;“一人之下,万人之上”的地位,威胁皇帝的绝对权威。 隋唐的三省六部制,就是皇帝通过把相权一分为三,分割、削弱相权,一步步地把各种大权集中到自己手中,从而有效地实行君主专制。 君主专制中央集权决定了皇帝的绝对权威和至高无上的权力,它不允许任何人超越自己的权力。然而,国家政权的正常运作要求在皇帝的专制之下宰相有效地行使职权,而宰相权力的扩大又必然削弱帝权,威胁皇帝的绝对权威。 皇帝既依赖宰相治理国家,又对宰相存有疑忌之心,于是就不时地采取各种措施限制相权,再把剥夺回来的种种中央行政大权交给自己身边的亲信。这种权力转移和分散机制,正是 “三公制” 演变为“三省制”的内在推动力。 在中央集权和君主专制下,君权与相权、皇帝与大臣,君主专制与辅政机构之间既有一致的方向,又有冲突之处,解决这一矛盾的趋向必然是:

皇帝从资历较浅,地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变为正式的辅政机构。

当这些辅政机构和官员的权力较重时,皇帝又从更为亲宠的近侍或仆从中另选出一些人承担政务,有意架空原有的辅政机构和官方,剥夺其实权,仅保留虚衔或使之变为荣誉职称。然后又进行下一轮的循环……

每一次循环的结果,都使得中枢机构原权力更分散,皇帝的权力更加强。

因此在封建社会里,皇帝治国变成了治官,治官变成了集权,而集权则又导致了冗官冗吏,腐败丛生,国亦难治。这种不断的转移与分散,是封建国家权力运动的基本规律。 君主专制中央集权下君主治国的基本规律

钱宰被征编《孟子节文》,散朝回家,吟诗道:“四鼓冬冬起着衣,午门朝见尚嫌迟。何时得遂田园乐,睡到人间饭熟时。”第二天上朝,朱元璋问他:你昨日的诗作得好。不过我并没有“嫌”迟啊,改作“忧”字如何?钱宰吓得连忙磕头请罪。

这个小故事说明了什么?

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局