【河南名校学案】历史:4.0 《第四单元综合练习题》(新人教版必修2)

文档属性

| 名称 | 【河南名校学案】历史:4.0 《第四单元综合练习题》(新人教版必修2) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 769.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-02-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第四单元 中国特色社会主义建设的道路

第四单元测试题

一、选择题

1、为我国开展有计划的经济建设创造必要条件的事件是

A、新中国的成立 B、国民经济恢复工作的完成

C、过渡时期总路线的提出 D、“一五”计划的实施

2、第一个五年计划期间,我国经济建设取得的重要成就是( )

A、交通运输业发展迅速,改变了我国交通落后的状况

B、奠定了国家社会主义工业化的初步基础

C、实现了国家的社会主义工业化

D、工农业生产达到并超过了历史最高水平

3、下列表述中符合我国第一个五年计划基本精神的是( )

A、优先发展重工业,奠定工业化的初步基础

B、把关系国计民生的轻工业放在首位

C、重点抓好农业,迅速提高人民生活水平

D、以工商业为主,加快手工业的合作化进程

4、社会主义制度在我国基本建立的标志是

A、 新中国的成立 B、全国土地改革的完成

C、三大改造的完成 D、新中国第一部宪法的颁布

5、1956年社会主义制度在我国基本建立,这一结论的主要依据是

A、第一届全国人民代表大会召开

B、社会主义政治制度确立

C、第一个五年计划基本完成

D、公有制经济占主导地位

6、下列选项能够正确反映建国后农村土地所有制变化的是( )

A、地主土地所有制——农民土地所有制——家庭联产承包责任制

B、农民土地所在制——社会主义公有制——家庭联产承包责任制

C、地主土地所有制——农民土地所有制——社会主义公有制

D、农民土地所有制——人民公社所有制——农民土地所有制

7、十一届三中全会后的家庭联产承包责任制与1953年开始的对农业的社会主义改造都是

A、建立社会主义制度的重要步骤

B、社会主义制度的完善和发展

C、为消除“左”倾错误而实行的措施

D、调整生产关系以发展生产力

8、1958年,提出了社会主义建设总路线,下列对该路线的评述中,不正确的是

A、在经济遇到严重困难的情况下提出

B、反映了广大人民要求改变落后面貌的愿望

C、是发动“大跃进”运动的理论依据

D、调动了广大群众建设社会主义的积极性

9.观察右边的宣传漫画,最早出现于下列运动中( )

A.土地改革运动

B. 农业合作化运动

C.“大跃进”运动

D.“文化大革命”运动

10.“一五”计划的表述正确的是( )

①集中力量发展重工业是其基本内容之一 ②改变了中国工业落后的面貌

③到1957年超额完成任务 ④迅速完成社会主义改造是其基本任务之一

A.①②④ B.②③④ C.③④ D.①③

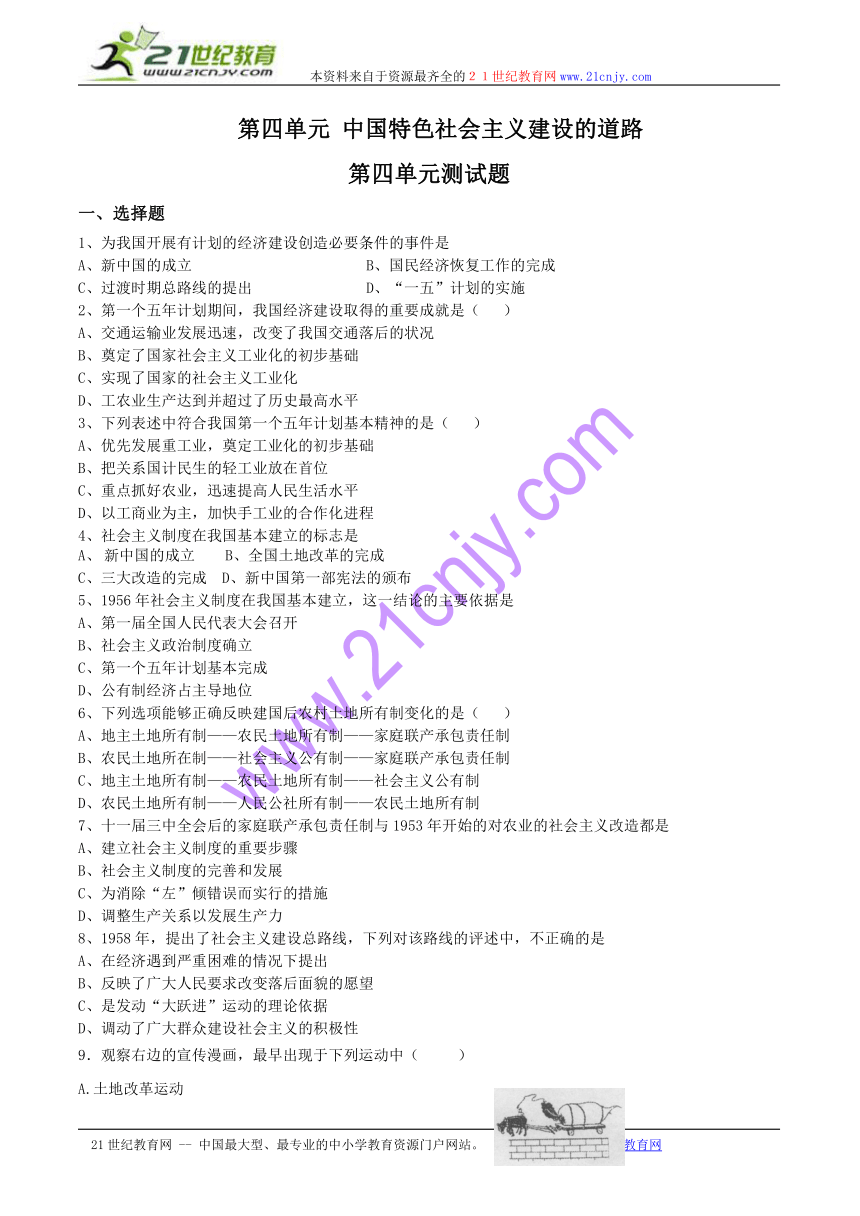

11.下列为新中国成立以来,我国粮食人均产量变化图。其中引起1949 年到1957 年我国粮食人均产量变化的主要原因是( )

A.人民公社化运动 B.农田水利的兴修

C.土地所有制的改革 D.农业生产技术的发展

12.新中国建立后,经常开展社会政治运动,这在当时人们取名中也留下了深刻的印记。例如:土改、红卫、建国、援朝、跃进等。一般而言,以上这些人的年龄从大到小排在第四位的应该是( )

A.土改 B.跃进 C.援朝 D.红卫

13.在我党历史上,做出了工作重心转移决策的重要会议有( )

①“八七”会议 ②遵义会议 ③七届二中全会 ④十一届三中全会

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

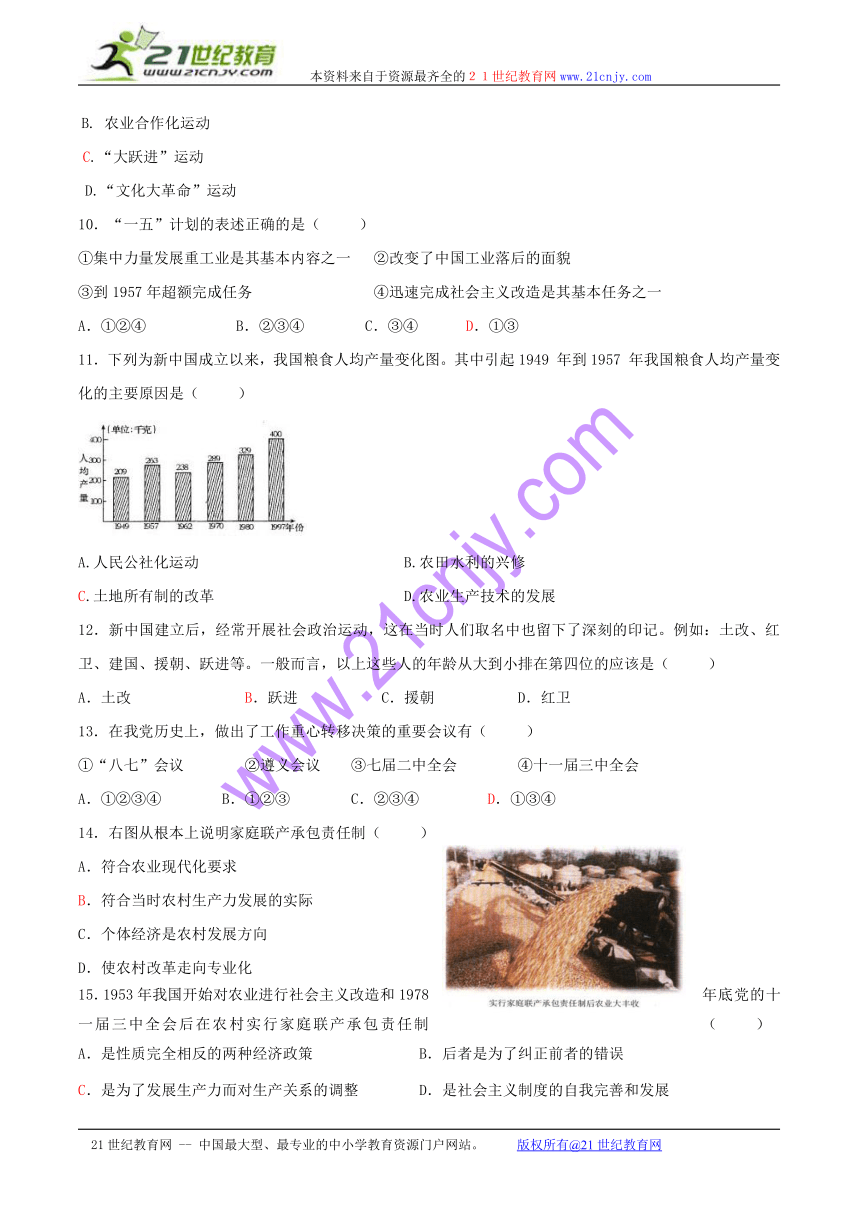

14.右图从根本上说明家庭联产承包责任制( )

A.符合农业现代化要求

B.符合当时农村生产力发展的实际

C.个体经济是农村发展方向

D.使农村改革走向专业化

15.1953年我国开始对农业进行社会主义改造和1978年底党的十一届三中全会后在农村实行家庭联产承包责任制( )

A.是性质完全相反的两种经济政策 B.后者是为了纠正前者的错误

C.是为了发展生产力而对生产关系的调整 D.是社会主义制度的自我完善和发展

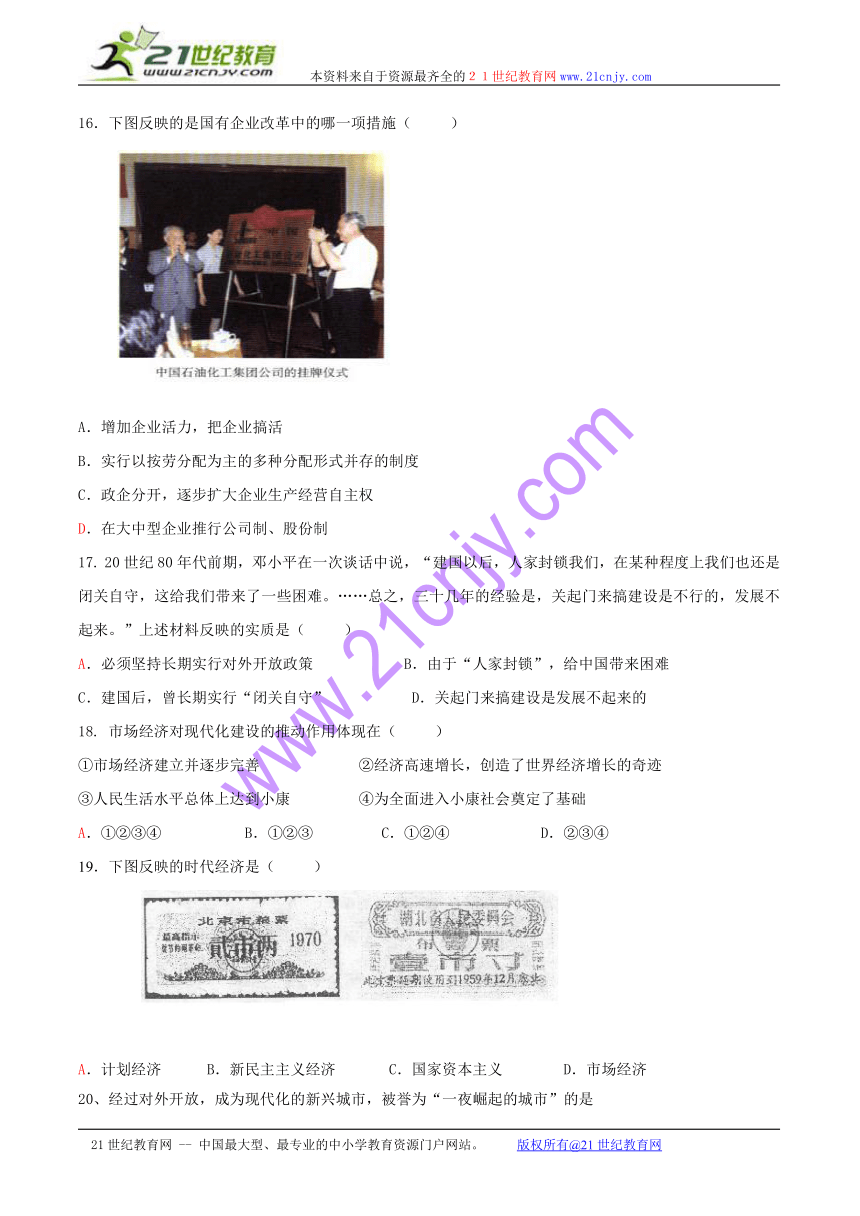

16.下图反映的是国有企业改革中的哪一项措施( )

A.增加企业活力,把企业搞活

B.实行以按劳分配为主的多种分配形式并存的制度

C.政企分开,逐步扩大企业生产经营自主权

D.在大中型企业推行公司制、股份制

17. 20世纪80年代前期,邓小平在一次谈话中说,“建国以后,人家封锁我们,在某种程度上我们也还是闭关自守,这给我们带来了一些困难。……总之,三十几年的经验是,关起门来搞建设是不行的,发展不起来。”上述材料反映的实质是( )

A.必须坚持长期实行对外开放政策 B.由于“人家封锁”,给中国带来困难

C.建国后,曾长期实行“闭关自守” D.关起门来搞建设是发展不起来的

18. 市场经济对现代化建设的推动作用体现在( )

①市场经济建立并逐步完善 ②经济高速增长,创造了世界经济增长的奇迹

③人民生活水平总体上达到小康 ④为全面进入小康社会奠定了基础

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

19.下图反映的时代经济是( )

A.计划经济 B.新民主主义经济 C.国家资本主义 D.市场经济

20、经过对外开放,成为现代化的新兴城市,被誉为“一夜崛起的城市”的是

A、深圳 B、珠海 C、厦门 D、汕头

二、材料解析题:

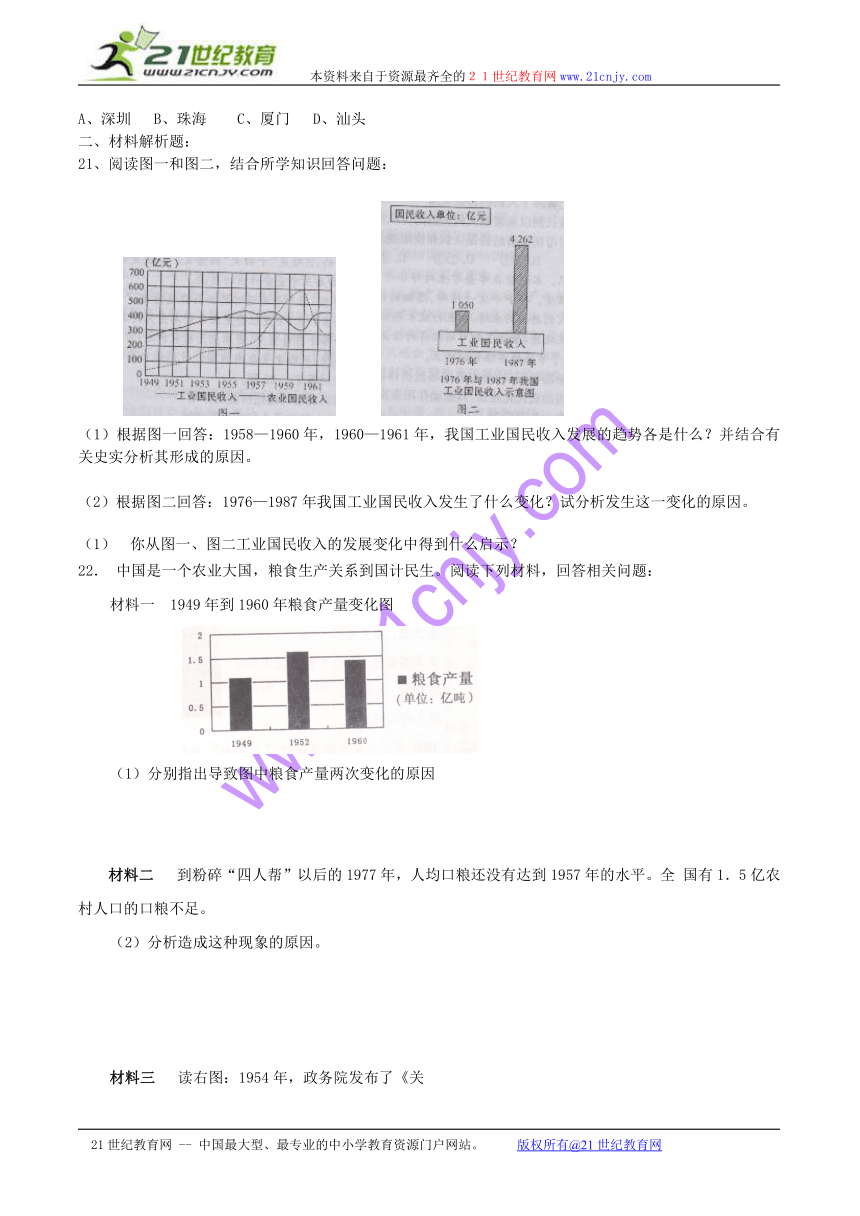

21、阅读图一和图二,结合所学知识回答问题:

(1)根据图一回答:1958—1960年,1960—1961年,我国工业国民收入发展的趋势各是什么?并结合有关史实分析其形成的原因。

(2)根据图二回答:1976—1987年我国工业国民收入发生了什么变化?试分析发生这一变化的原因。

(1) 你从图一、图二工业国民收入的发展变化中得到什么启示?

22. 中国是一个农业大国,粮食生产关系到国计民生。阅读下列材料,回答相关问题:

材料一 1949年到1960年粮食产量变化图

(1)分别指出导致图中粮食产量两次变化的原因

材料二 到粉碎“四人帮”以后的1977年,人均口粮还没有达到1957年的水平。全 国有1.5亿农村人口的口粮不足。

(2)分析造成这种现象的原因。

材料三 读右图:1954年,政务院发布了《关

于实行粮食计划收购和计划供应的命令》,自1955年

开始我国粮食部首次发行全国粮票,国家对粮食及粮

食制品定人定量、计划供应。90年代初,使用了近40

年的粮票终于结束了它的特殊身份和流通历程。

(3)粮票退出人们的日常生活,说明了什么

23、读歌曲《春天的故事》部分歌词:

“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山。一九九二年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆。”

回答:①“一九七九年,那个春天”中国实施了什么伟大决策?决定1979年春天以后巨变的会议是什么?

②“在中国的南海边画了一个圈”是指建立了经济特区。中国共建立了哪几个经济特区?经济特区有什么作用?

③1992年这位老人在中国的南海边写下诗篇,产生的直接影响是什么?

24.(09年辽宁卷)阅读材料回答问题。

材料一:从一九五三年以来,我国市场上出现了若干种日用消费品供不应求的现象。一九五三年上半年,在小麦遭受冻灾的地区,粮食的供求状况很紧张,下半年,食油、肉类在许多地方也供不应求,不少城镇中都要排队购买。适应当时的需要,中央人民政府在一九五三年十二月,对粮食实行了计划收购(即统购)和计划供应(即统销);然后对食用植物油也实行了计划收购和计划供应;从一九五四年九月十五日起,又对棉花实行计划收购,对棉布实行计划收购和计划供应。对粮食、油料、棉花、棉布的计划收购和计划供应无疑是一种重大的措施,它关系到全国人民生活中最重要的吃饭和穿衣的问题,也关系到我国城乡经济生活的许多方面。计划收购和计划供应对我们国家目前的情况来说,是很必要的。只有采用这种办法,才能保证我国人民生活日益增长的需要,才能制止投机活动,保证市场物价的稳定,才能使发展国民经济的第一个五年计划得以顺利地进行。

——陈云:《关于计划收购和计划供应》(1954年9月23日)

材料二:理顺物价,改革才能加快步伐。物价问题是历史遗留下来的。过去,物价都由国家规定。例如粮食,还有各种副食品,收购价格长期定得很低,这些年提高了几次,还是比较低,而城市销售价格又不能高了,购销价格倒挂,由国家补贴。这种违反价值规律的做法,一方面使农民生产积极性调动不起来,另一方面使国家背了一个很大的包袱,每年用于物价补贴的开支达几百亿元。这样,国家财政收入真正投入经济建设的就不多了,用来发展教育、科学、文化事业的就更少了。所以,不解决物价问题就不能放下包袱,轻装前进。最近我们决定放开肉、蛋、菜、糖四种副食品价格,先走一步。

——邓小平:《理顺物价、加速改革》(1988年5月19日)

材料三:1978年中共十一届三中全会后,国家大幅度提高农副产品收购价格,缩小农副产品的统购范围和降低征购指标,开放城乡农副产品集贸市场。到1982年,全国农副产品中油料产量超过1100万吨,比1978年增加659.9万吨;肉类产量超过1300万吨,比1978年增加494.5万吨;农村集市从无到有,发展到41184个。1983年,国家正式取消实行了20多年的布票,肉票、油票也陆续取消。1985年1月,中共中央一号文件《关于进一步活跃农村经济的十项政策》规定,国家对粮食、棉花等农产品实行合同定购和市场收购。农村粮食供给制随之取消。1993年2月,国务院发布《关于加快粮食流通体制改革的通知》,推动建立国家宏观调控下的自由市场购销体制,各地相继取消了城镇口粮定量供应制度。至此,长期以来实行的票证制度退出历史舞台。

——摘编自董辅礽主编《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一结合所学知识,概括指出我国制定“统购统销”政策的历史背景。

(2)根据材料三结合所学知识,分析1978年后“统购统销”变化的特点及原因。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,分析“统购统销”的历史作用

25.(09年安徽卷)阅读材料,回答下列问题。

材料一:上(宋高宗)谕大臣……又曰:“广南市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任。庶蕃商(指海外商人)肯来,动得百十万缗(货币单位),皆宽民力也。”

国朝(清朝)设关之初,番舶入市者仅二十余柁(艘),……舶长曰大班,次曰二班,得居停十三行,余悉守舶,仍明代怀远驿旁建屋居番人制也。

——摘自翦伯赞、郑天挺主编《中国通史参考资料》古代部分

材料二:上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减大半”。

从19世纪40年代开始,中国丝、茶的出口额迅速增长。茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自李侃等《中国近代史》

材料三:

(1)依据材料一指出南宋和清朝前期外贸机构的名称,并结合所学知识概述南宋外贸的具体作用和清前期外贸政策的直接后果。

(2)针对材料二所反应的现象,结合所学知识分析其形成原因及对中国经济结构的影响。

(3)分析材料三(图11)所示中国新时期外贸状况形成的主要原因。结合上述材料和所学知识,概括中国新时期外贸的发展与古代、近代各有何不同。

参考答案

一、选择题:

1、B 新中国成立后,经过三年时间,工农业生产超过历史最高水平,从而为我国开展有计划的经济建设创造了必要条件。

2、B “一五”计划的突出成就表现在工业方面,我国开始改变工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

3、A 本题考查学生的再认能力。我国第一个五计划的基本精神是优先发展重工业,这是结合我国工业的实际状况制定的。B、C、D三项的说法不符合史实。

4、C 社会主义在经济上的特征是生产资料的公有制在所有制形式中占主导地位,改私有制为公有制的实现是在1956年三大改造完成后。

5、D 关键把握“社会主义制度”的含义,最能标志着我国社会主义制度确立的是生产资料公有制经济占主导地位。

6、C 本题既考查了学生对农村土地所有制变化的史实的再现能力,也考查了学生对相关知识的认识和理解能力。就前者来说,土地改革,农业合作化,人民公社化,家庭联产承包责任制依次进行,就后者来说,农业合作化,人民公社化,家庭联产承包责任制都实行的是土地社会主义公有制

7、D 本题考查学生对家庭联产承包责任制和农业集体化的认识和概括能力。要注意选项中的表述是否正确反映了二者的实际,如A项只适合于农业集体化,而B、C两项只适合于生产责任制,它们都不是共同点。

8、A建设社会主义总路线总的出发点在于加快社会主义建设,只是对如何加快建设的强调不准确,有“左”的倾向,这种倾向是在工业化建设超额完成任务的背景下自己出现的,不是遇到经济困难后再提出。

9.C 10.D 11.C 12.B 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A

18.A 19.A

20、 A 由于实行对外开放,深圳由一个小渔村变为现代化新兴城市,所以被誉为“一夜崛起的城市”

二、材料解析题:

21、(1)1958—1960年间呈上升趋势。原因:①“一五”计划完成,奠定了工业化的初步基础。②“大跃进”运动直接推动工业增长。

1960—1961年间呈下降趋势。原因①“大跃进”造成国民经济比例严重失调。②党中央开始执行“八字方针”,对工业实行调整。

(2)1976—1987年间迅速增长。原因:①各项工作以经济建设为中心。②实行改革开放政策。

(3)启示:应当遵循客观经济规律。

22.(1)1952年增加的原因:政权巩固;土地改革;引导农民互助合作;兴修水利。 1960年下降的原因:大跃进、人民公社化及“反右倾”斗争等“左”倾错误;自然灾害。

(2)原因:文革对经济的破坏难以在短期内恢复;人民公社、计划经济体制压抑了农民的积极性;党中央领导人坚持“左”的错误,经济建设上急于求成。

(3)改革开放后,粮食产量提高;计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡。

23、①改革开放。十一届三中全会。②深圳、珠海、汕头、厦门、海南岛,发展外向型经济的排头兵,对沿海地区实施外向型经济战略,具有探索和示范的作用;特区的改革,为全国提供了宝贵经验,是经济体制改革试验的适宜场所。③1992年召开的十四大明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

24.(1)“一五”计划,国家工业化建设;城市人口和就业人数剧增;部分地区遭受自然灾害;粮棉等供求关系紧张,社会经济生活受到影响。

(2)特点:从农副产品到粮棉,从农村到城市,范围逐步缩小直到取消,呈现出阶段性。

原因:改革开放:经济体制改革不断深化;工农业产品极大丰富,消费品市场供求明显改善;邓小平南方谈话和中共十四大确立社会主义市场经济体制改革目标,市场经济不断发展。

(3)“统购统销”具有历史的必要性:保证了人民正常生活的需,遏止了商业投机活动,稳定了物价,保障了社会生活秩序;保证了第一个五年计划的顺利进行,为工业化积累了资金;引导农民走上了合作化道路。

从长远来看,它忽略拉了拉价值规律的调节作用,影响了农民生产的积极性;客观上制约了经济建设的健康发展。

25. (1)市舶司;十三行。南宋外贸税收丰厚,成为政府的重要财源之一,可减轻百姓负担。清朝前期对外贸易因受到严格限制而渐趋萎缩;阻碍了中外经济文化交流。

(2)由于西方列强侵略,清政府被迫签订一系列不平等条约而开埠通商;中国在经济上落后于西方。中国传统的农业与家庭手工业相结合的自然经济开始解体;逐步沦为资本主义国家的商品倾销市场和原料产地;客观上有利于商品经济的发展和民族资本主义的产生。

(3)十一届三中全会确立了以经济建设为中心和改革开放的政策;计划经济体制逐步过渡到社会主义市场经济体制;中国加入世界贸易组织。新时期政府积极推动,外贸持续快速增长;古代外贸受官府控制,不同时期发展不平衡。新时期外贸从社会发展的内在需要出发,顺应了经济全球化趋势,具有主动性;近代外贸在半殖民地半封建社会环境中扭曲发展,具有被动性。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第四单元 中国特色社会主义建设的道路

第四单元测试题

一、选择题

1、为我国开展有计划的经济建设创造必要条件的事件是

A、新中国的成立 B、国民经济恢复工作的完成

C、过渡时期总路线的提出 D、“一五”计划的实施

2、第一个五年计划期间,我国经济建设取得的重要成就是( )

A、交通运输业发展迅速,改变了我国交通落后的状况

B、奠定了国家社会主义工业化的初步基础

C、实现了国家的社会主义工业化

D、工农业生产达到并超过了历史最高水平

3、下列表述中符合我国第一个五年计划基本精神的是( )

A、优先发展重工业,奠定工业化的初步基础

B、把关系国计民生的轻工业放在首位

C、重点抓好农业,迅速提高人民生活水平

D、以工商业为主,加快手工业的合作化进程

4、社会主义制度在我国基本建立的标志是

A、 新中国的成立 B、全国土地改革的完成

C、三大改造的完成 D、新中国第一部宪法的颁布

5、1956年社会主义制度在我国基本建立,这一结论的主要依据是

A、第一届全国人民代表大会召开

B、社会主义政治制度确立

C、第一个五年计划基本完成

D、公有制经济占主导地位

6、下列选项能够正确反映建国后农村土地所有制变化的是( )

A、地主土地所有制——农民土地所有制——家庭联产承包责任制

B、农民土地所在制——社会主义公有制——家庭联产承包责任制

C、地主土地所有制——农民土地所有制——社会主义公有制

D、农民土地所有制——人民公社所有制——农民土地所有制

7、十一届三中全会后的家庭联产承包责任制与1953年开始的对农业的社会主义改造都是

A、建立社会主义制度的重要步骤

B、社会主义制度的完善和发展

C、为消除“左”倾错误而实行的措施

D、调整生产关系以发展生产力

8、1958年,提出了社会主义建设总路线,下列对该路线的评述中,不正确的是

A、在经济遇到严重困难的情况下提出

B、反映了广大人民要求改变落后面貌的愿望

C、是发动“大跃进”运动的理论依据

D、调动了广大群众建设社会主义的积极性

9.观察右边的宣传漫画,最早出现于下列运动中( )

A.土地改革运动

B. 农业合作化运动

C.“大跃进”运动

D.“文化大革命”运动

10.“一五”计划的表述正确的是( )

①集中力量发展重工业是其基本内容之一 ②改变了中国工业落后的面貌

③到1957年超额完成任务 ④迅速完成社会主义改造是其基本任务之一

A.①②④ B.②③④ C.③④ D.①③

11.下列为新中国成立以来,我国粮食人均产量变化图。其中引起1949 年到1957 年我国粮食人均产量变化的主要原因是( )

A.人民公社化运动 B.农田水利的兴修

C.土地所有制的改革 D.农业生产技术的发展

12.新中国建立后,经常开展社会政治运动,这在当时人们取名中也留下了深刻的印记。例如:土改、红卫、建国、援朝、跃进等。一般而言,以上这些人的年龄从大到小排在第四位的应该是( )

A.土改 B.跃进 C.援朝 D.红卫

13.在我党历史上,做出了工作重心转移决策的重要会议有( )

①“八七”会议 ②遵义会议 ③七届二中全会 ④十一届三中全会

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

14.右图从根本上说明家庭联产承包责任制( )

A.符合农业现代化要求

B.符合当时农村生产力发展的实际

C.个体经济是农村发展方向

D.使农村改革走向专业化

15.1953年我国开始对农业进行社会主义改造和1978年底党的十一届三中全会后在农村实行家庭联产承包责任制( )

A.是性质完全相反的两种经济政策 B.后者是为了纠正前者的错误

C.是为了发展生产力而对生产关系的调整 D.是社会主义制度的自我完善和发展

16.下图反映的是国有企业改革中的哪一项措施( )

A.增加企业活力,把企业搞活

B.实行以按劳分配为主的多种分配形式并存的制度

C.政企分开,逐步扩大企业生产经营自主权

D.在大中型企业推行公司制、股份制

17. 20世纪80年代前期,邓小平在一次谈话中说,“建国以后,人家封锁我们,在某种程度上我们也还是闭关自守,这给我们带来了一些困难。……总之,三十几年的经验是,关起门来搞建设是不行的,发展不起来。”上述材料反映的实质是( )

A.必须坚持长期实行对外开放政策 B.由于“人家封锁”,给中国带来困难

C.建国后,曾长期实行“闭关自守” D.关起门来搞建设是发展不起来的

18. 市场经济对现代化建设的推动作用体现在( )

①市场经济建立并逐步完善 ②经济高速增长,创造了世界经济增长的奇迹

③人民生活水平总体上达到小康 ④为全面进入小康社会奠定了基础

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

19.下图反映的时代经济是( )

A.计划经济 B.新民主主义经济 C.国家资本主义 D.市场经济

20、经过对外开放,成为现代化的新兴城市,被誉为“一夜崛起的城市”的是

A、深圳 B、珠海 C、厦门 D、汕头

二、材料解析题:

21、阅读图一和图二,结合所学知识回答问题:

(1)根据图一回答:1958—1960年,1960—1961年,我国工业国民收入发展的趋势各是什么?并结合有关史实分析其形成的原因。

(2)根据图二回答:1976—1987年我国工业国民收入发生了什么变化?试分析发生这一变化的原因。

(1) 你从图一、图二工业国民收入的发展变化中得到什么启示?

22. 中国是一个农业大国,粮食生产关系到国计民生。阅读下列材料,回答相关问题:

材料一 1949年到1960年粮食产量变化图

(1)分别指出导致图中粮食产量两次变化的原因

材料二 到粉碎“四人帮”以后的1977年,人均口粮还没有达到1957年的水平。全 国有1.5亿农村人口的口粮不足。

(2)分析造成这种现象的原因。

材料三 读右图:1954年,政务院发布了《关

于实行粮食计划收购和计划供应的命令》,自1955年

开始我国粮食部首次发行全国粮票,国家对粮食及粮

食制品定人定量、计划供应。90年代初,使用了近40

年的粮票终于结束了它的特殊身份和流通历程。

(3)粮票退出人们的日常生活,说明了什么

23、读歌曲《春天的故事》部分歌词:

“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山。一九九二年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆。”

回答:①“一九七九年,那个春天”中国实施了什么伟大决策?决定1979年春天以后巨变的会议是什么?

②“在中国的南海边画了一个圈”是指建立了经济特区。中国共建立了哪几个经济特区?经济特区有什么作用?

③1992年这位老人在中国的南海边写下诗篇,产生的直接影响是什么?

24.(09年辽宁卷)阅读材料回答问题。

材料一:从一九五三年以来,我国市场上出现了若干种日用消费品供不应求的现象。一九五三年上半年,在小麦遭受冻灾的地区,粮食的供求状况很紧张,下半年,食油、肉类在许多地方也供不应求,不少城镇中都要排队购买。适应当时的需要,中央人民政府在一九五三年十二月,对粮食实行了计划收购(即统购)和计划供应(即统销);然后对食用植物油也实行了计划收购和计划供应;从一九五四年九月十五日起,又对棉花实行计划收购,对棉布实行计划收购和计划供应。对粮食、油料、棉花、棉布的计划收购和计划供应无疑是一种重大的措施,它关系到全国人民生活中最重要的吃饭和穿衣的问题,也关系到我国城乡经济生活的许多方面。计划收购和计划供应对我们国家目前的情况来说,是很必要的。只有采用这种办法,才能保证我国人民生活日益增长的需要,才能制止投机活动,保证市场物价的稳定,才能使发展国民经济的第一个五年计划得以顺利地进行。

——陈云:《关于计划收购和计划供应》(1954年9月23日)

材料二:理顺物价,改革才能加快步伐。物价问题是历史遗留下来的。过去,物价都由国家规定。例如粮食,还有各种副食品,收购价格长期定得很低,这些年提高了几次,还是比较低,而城市销售价格又不能高了,购销价格倒挂,由国家补贴。这种违反价值规律的做法,一方面使农民生产积极性调动不起来,另一方面使国家背了一个很大的包袱,每年用于物价补贴的开支达几百亿元。这样,国家财政收入真正投入经济建设的就不多了,用来发展教育、科学、文化事业的就更少了。所以,不解决物价问题就不能放下包袱,轻装前进。最近我们决定放开肉、蛋、菜、糖四种副食品价格,先走一步。

——邓小平:《理顺物价、加速改革》(1988年5月19日)

材料三:1978年中共十一届三中全会后,国家大幅度提高农副产品收购价格,缩小农副产品的统购范围和降低征购指标,开放城乡农副产品集贸市场。到1982年,全国农副产品中油料产量超过1100万吨,比1978年增加659.9万吨;肉类产量超过1300万吨,比1978年增加494.5万吨;农村集市从无到有,发展到41184个。1983年,国家正式取消实行了20多年的布票,肉票、油票也陆续取消。1985年1月,中共中央一号文件《关于进一步活跃农村经济的十项政策》规定,国家对粮食、棉花等农产品实行合同定购和市场收购。农村粮食供给制随之取消。1993年2月,国务院发布《关于加快粮食流通体制改革的通知》,推动建立国家宏观调控下的自由市场购销体制,各地相继取消了城镇口粮定量供应制度。至此,长期以来实行的票证制度退出历史舞台。

——摘编自董辅礽主编《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一结合所学知识,概括指出我国制定“统购统销”政策的历史背景。

(2)根据材料三结合所学知识,分析1978年后“统购统销”变化的特点及原因。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,分析“统购统销”的历史作用

25.(09年安徽卷)阅读材料,回答下列问题。

材料一:上(宋高宗)谕大臣……又曰:“广南市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任。庶蕃商(指海外商人)肯来,动得百十万缗(货币单位),皆宽民力也。”

国朝(清朝)设关之初,番舶入市者仅二十余柁(艘),……舶长曰大班,次曰二班,得居停十三行,余悉守舶,仍明代怀远驿旁建屋居番人制也。

——摘自翦伯赞、郑天挺主编《中国通史参考资料》古代部分

材料二:上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减大半”。

从19世纪40年代开始,中国丝、茶的出口额迅速增长。茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自李侃等《中国近代史》

材料三:

(1)依据材料一指出南宋和清朝前期外贸机构的名称,并结合所学知识概述南宋外贸的具体作用和清前期外贸政策的直接后果。

(2)针对材料二所反应的现象,结合所学知识分析其形成原因及对中国经济结构的影响。

(3)分析材料三(图11)所示中国新时期外贸状况形成的主要原因。结合上述材料和所学知识,概括中国新时期外贸的发展与古代、近代各有何不同。

参考答案

一、选择题:

1、B 新中国成立后,经过三年时间,工农业生产超过历史最高水平,从而为我国开展有计划的经济建设创造了必要条件。

2、B “一五”计划的突出成就表现在工业方面,我国开始改变工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

3、A 本题考查学生的再认能力。我国第一个五计划的基本精神是优先发展重工业,这是结合我国工业的实际状况制定的。B、C、D三项的说法不符合史实。

4、C 社会主义在经济上的特征是生产资料的公有制在所有制形式中占主导地位,改私有制为公有制的实现是在1956年三大改造完成后。

5、D 关键把握“社会主义制度”的含义,最能标志着我国社会主义制度确立的是生产资料公有制经济占主导地位。

6、C 本题既考查了学生对农村土地所有制变化的史实的再现能力,也考查了学生对相关知识的认识和理解能力。就前者来说,土地改革,农业合作化,人民公社化,家庭联产承包责任制依次进行,就后者来说,农业合作化,人民公社化,家庭联产承包责任制都实行的是土地社会主义公有制

7、D 本题考查学生对家庭联产承包责任制和农业集体化的认识和概括能力。要注意选项中的表述是否正确反映了二者的实际,如A项只适合于农业集体化,而B、C两项只适合于生产责任制,它们都不是共同点。

8、A建设社会主义总路线总的出发点在于加快社会主义建设,只是对如何加快建设的强调不准确,有“左”的倾向,这种倾向是在工业化建设超额完成任务的背景下自己出现的,不是遇到经济困难后再提出。

9.C 10.D 11.C 12.B 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A

18.A 19.A

20、 A 由于实行对外开放,深圳由一个小渔村变为现代化新兴城市,所以被誉为“一夜崛起的城市”

二、材料解析题:

21、(1)1958—1960年间呈上升趋势。原因:①“一五”计划完成,奠定了工业化的初步基础。②“大跃进”运动直接推动工业增长。

1960—1961年间呈下降趋势。原因①“大跃进”造成国民经济比例严重失调。②党中央开始执行“八字方针”,对工业实行调整。

(2)1976—1987年间迅速增长。原因:①各项工作以经济建设为中心。②实行改革开放政策。

(3)启示:应当遵循客观经济规律。

22.(1)1952年增加的原因:政权巩固;土地改革;引导农民互助合作;兴修水利。 1960年下降的原因:大跃进、人民公社化及“反右倾”斗争等“左”倾错误;自然灾害。

(2)原因:文革对经济的破坏难以在短期内恢复;人民公社、计划经济体制压抑了农民的积极性;党中央领导人坚持“左”的错误,经济建设上急于求成。

(3)改革开放后,粮食产量提高;计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡。

23、①改革开放。十一届三中全会。②深圳、珠海、汕头、厦门、海南岛,发展外向型经济的排头兵,对沿海地区实施外向型经济战略,具有探索和示范的作用;特区的改革,为全国提供了宝贵经验,是经济体制改革试验的适宜场所。③1992年召开的十四大明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

24.(1)“一五”计划,国家工业化建设;城市人口和就业人数剧增;部分地区遭受自然灾害;粮棉等供求关系紧张,社会经济生活受到影响。

(2)特点:从农副产品到粮棉,从农村到城市,范围逐步缩小直到取消,呈现出阶段性。

原因:改革开放:经济体制改革不断深化;工农业产品极大丰富,消费品市场供求明显改善;邓小平南方谈话和中共十四大确立社会主义市场经济体制改革目标,市场经济不断发展。

(3)“统购统销”具有历史的必要性:保证了人民正常生活的需,遏止了商业投机活动,稳定了物价,保障了社会生活秩序;保证了第一个五年计划的顺利进行,为工业化积累了资金;引导农民走上了合作化道路。

从长远来看,它忽略拉了拉价值规律的调节作用,影响了农民生产的积极性;客观上制约了经济建设的健康发展。

25. (1)市舶司;十三行。南宋外贸税收丰厚,成为政府的重要财源之一,可减轻百姓负担。清朝前期对外贸易因受到严格限制而渐趋萎缩;阻碍了中外经济文化交流。

(2)由于西方列强侵略,清政府被迫签订一系列不平等条约而开埠通商;中国在经济上落后于西方。中国传统的农业与家庭手工业相结合的自然经济开始解体;逐步沦为资本主义国家的商品倾销市场和原料产地;客观上有利于商品经济的发展和民族资本主义的产生。

(3)十一届三中全会确立了以经济建设为中心和改革开放的政策;计划经济体制逐步过渡到社会主义市场经济体制;中国加入世界贸易组织。新时期政府积极推动,外贸持续快速增长;古代外贸受官府控制,不同时期发展不平衡。新时期外贸从社会发展的内在需要出发,顺应了经济全球化趋势,具有主动性;近代外贸在半殖民地半封建社会环境中扭曲发展,具有被动性。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势