2019年中考科学总复习专题七化学实验探究(精讲)(课件 21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2019年中考科学总复习专题七化学实验探究(精讲)(课件 21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-03-26 08:07:20 | ||

图片预览

文档简介

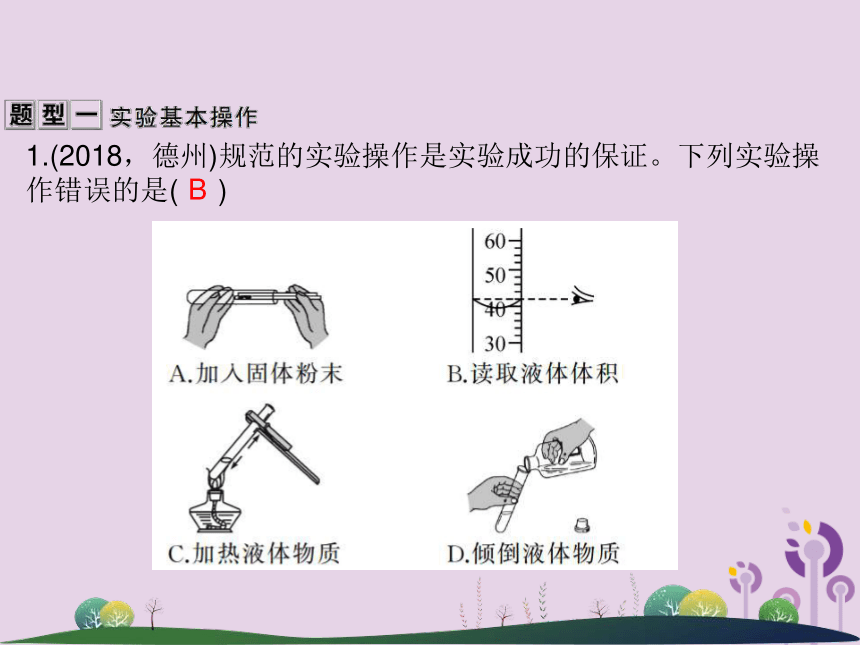

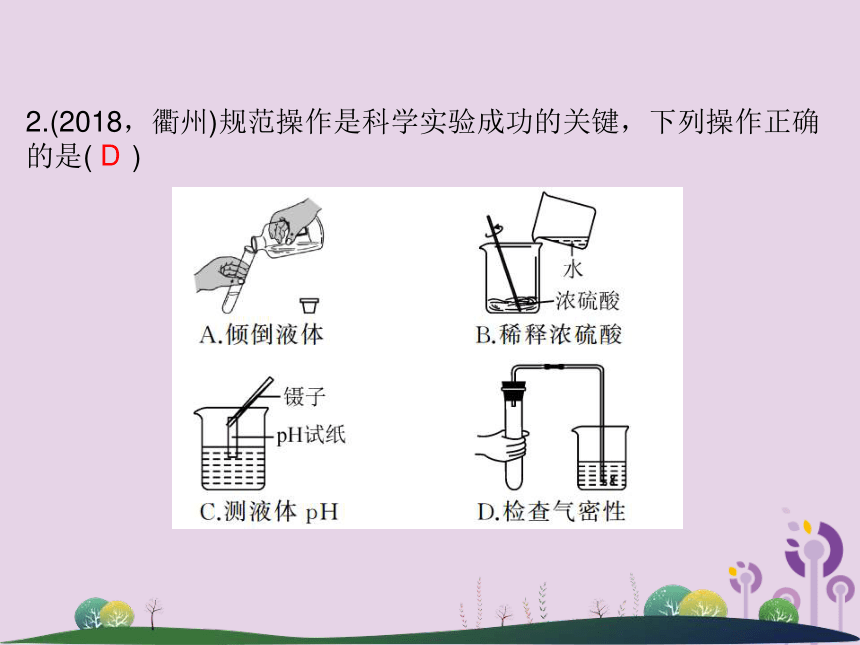

课件21张PPT。专题七 化学实验探究1.(2018,德州)规范的实验操作是实验成功的保证。下列实验操作错误的是( )B2.(2018,衢州)规范操作是科学实验成功的关键,下列操作正确的是( )D3.下列实验操作先后顺序正确的是( )

A.实验室用大理石和稀盐酸制二氧化碳时,先检查装置气密性,然后再装药品

B.检查装置气密性时,应先用双手握住容器外壁,再把导管放入水中

C.实验室加热高锰酸钾并用排水法收集氧气时,实验结束前先熄灭酒精灯,后把导管从水槽中取出

D.排水法收集满氧气后,先将集气瓶小心地移出水面正放在桌面上,再迅速用玻璃片磨砂的一面盖好集气瓶口A4.(2017,无锡)根据图1实验装置图,回答有关问题。

?

?

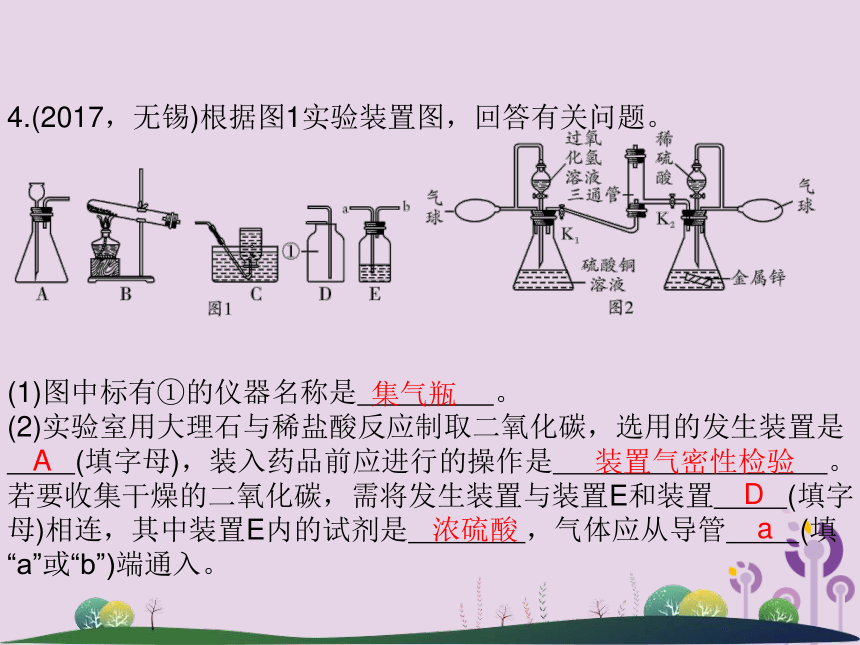

(1)图中标有①的仪器名称是 。

(2)实验室用大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳,选用的发生装置是

(填字母),装入药品前应进行的操作是 。若要收集干燥的二氧化碳,需将发生装置与装置E和装置 (填字母)相连,其中装置E内的试剂是 ,气体应从导管 (填“a”或“b”)端通入。集气瓶A装置气密性检验D浓硫酸a(3)在2017年江苏省中学化学创新实验调演中,李彬老师设计了“氢氧焰”的实验,装置如图2所示:

利用氢气与氧气的发生装置制取并储存纯净气体于气球中,A瓶中硫酸铜溶液的作用是 ,B瓶中产生气体的化学方程式为

,通过玻璃活塞K1、K2分别有序控制氧气和氢气的流量,先后进行如下操作:

①关闭K2,打开K1,通入氧气,将带火星的木条置于三通管口处,观察到 ,说明氧气具有助燃性,将燃着的木条移开,管口处无火焰。

②关闭K1,打开K2,通入氢气,将燃着的木条置于三通管口处,管口处有火焰,移去燃着的木条,氢气安静地燃烧,说明氢气具有可燃性,该反应的化学方程式为 。把铁片放在火焰上一段时间,铁片呈红热状;打开K1,通入氧气,铁片迅速熔断被切割,由此得出的结论是 。催化Zn+H2SO4===ZnSO4+H2↑带火星的木条复燃2H2+O2 2H2O氧气浓度越高,燃烧越剧烈5.根据图1、图2回答问题:

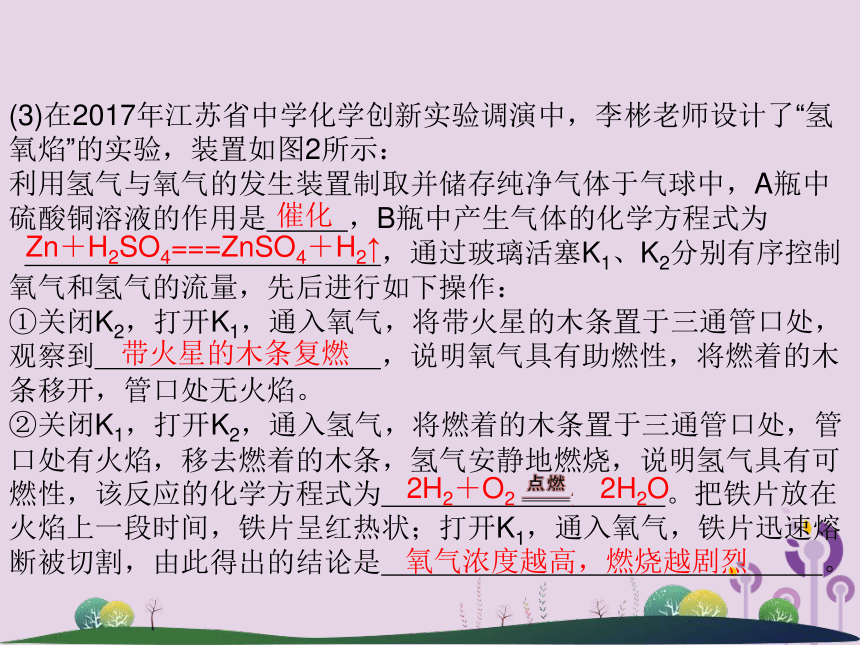

?

(1)仪器⑥的名称是 ;从图1中选择实验室制备并收集二氧化碳的仪器组合 (填序号),该装置还可用于实验室制氧气,写出相关的制氧气的化学方程式

。长颈漏斗①②③⑥⑨或③⑤⑥⑨2H2O2 2H2O+O2↑(2)氯气是一种重要的化工原料,它是一种黄绿色的有毒气体,密度比空气大,能溶于水,并能与氢氧化钠等碱溶液反应。

①实验室制取氯气的反应原理为

MnO2(固体)+4HCl X+2H2O+Cl2↑,则X的化学式为 。

②实验室用图2装置可制取并收集一瓶纯净干燥的氯气,导管接口的正确连接顺序是a→ (填字母),其中饱和食盐水作用是 。MnCl2d→e→c→b→g→f→h除去氯气中混有的氯化氢气体6.为了探究化学反应前后物质的总质量是否发生改变,甲同学和乙同学分别设计了下面两个实验,请根据图示回答问题:

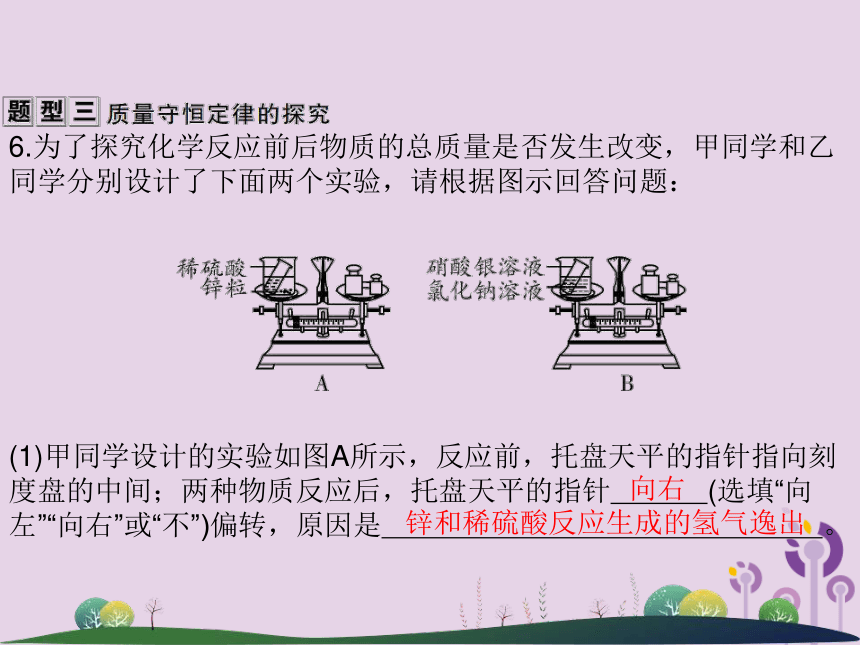

?

(1)甲同学设计的实验如图A所示,反应前,托盘天平的指针指向刻度盘的中间;两种物质反应后,托盘天平的指针 (选填“向左”“向右”或“不”)偏转,原因是 。向右锌和稀硫酸反应生成的氢气逸出(2)乙同学设计的实验如图B所示,通过实验得出结论:化学反应前后物质的总质量 。

(3)两位同学通过交流反思得到启示:在探究化学反应前后物质的总质量是否发生改变时,对于有气体参加或有气体生成的反应一定要在 装置中进行。

(4)从微观角度分析,在化学反应前后一定不变的是 (选填序号)。

①原子种类 ②分子种类 ③原子数目

④分子质量 ⑤分子数目 ⑥原子质量不变密闭①③⑥7.探究活动一:在室温条件下进行如图所示实验。

已知:试管内的镁条和铁片表面均被打磨洁净,

且形状、大小均相同;同时加入两支试管中的

稀盐酸的质量和质量分数均相等。

(1)该实验的目的是比较镁、铁与稀盐酸反应的剧烈程度以及相同时间内镁、铁与稀盐酸反应放出热量的多少。反应过程中观察到甲装置中长颈漏斗内液面高于乙装置中长颈漏斗内液面,则放热较多的是 。

(2)若实验所用的金属均过量,则甲装置中产生的H2比乙装置中产生的H2质量 (填“多”“少”或“相等”)。

(3)反应过程中,下列现象能比较金属镁与铁金属活动性强弱的是 。

A.金属与稀盐酸反应的剧烈程度

B.试管中产生气泡的多少镁和稀盐酸的反应相等A探究活动二:为除去铜屑中混有的少量铁屑,并测定该混合物中铁的质量分数,现有如下A、B两组实验方案。

(1)两种方案,你认为不能达到目的是 (填“A”或“B”),理由是 。

(2)在你所选取的方案中,若采用加热烘干的方式干燥滤渣,会导致测定的铁的质量分数 (填“偏大”“偏小”“不变”或“无法判断”)。B生成的铜覆盖在铁屑表面,导致铁不能全部反应偏小8.(2017,杭州)小金利用图示装置进行甲、乙对比实验,探究温度对CO和Fe2O3反应的影响(固定装置略)。

?

(1)从实验安全角度考虑,图示装置还应采取的改进措施是 。导管后放点燃的酒精灯或在导管后扎气球(2)完全反应后,两组的生成物均为黑色粉末(纯净物),分别用两组生成物进行以下实验:

①甲组的黑色粉末与稀盐酸反应

的化学方程式是

。

②小金查阅资料后发现Fe3O4在

常温下不与稀盐酸、CuSO4溶液

反应,故猜想乙组的生成物为

Fe3O4。他又发现m2恰好

为 g,这可成为支持上述

猜想的新证据。

(3)甲、乙两组实验说明温度对CO和Fe2O3反应有影响,且均体现出CO的 (填写化学性质)。Fe+2HCl===FeCl2+H2↑4.64还原性9.(2017,衢州)小柯探究pH对唾液淀粉酶活性的影响,其实验过程及结果如下:(1)B组实验不变蓝的原因是 。小柯观察到C组也不变蓝,认为氢氧化钠对酶的活性没有影响。老师提示他:“氢氧化钠会影响酶的活性。”那么,是什么原因导致C组没变蓝?小柯进一步分析并做出猜想。

猜想一:氢氧化钠变质。

猜想二:氢氧化钠与碘发生了化学反应。

……

(2)小柯按图甲实验,看到溶液变红,认为氢氧化钠没有变质。小常认为他的结论错误的,理由是 。

在小常的建议下,小柯按乙实验,溶液中没有

沉淀产生,从而排除了猜想一。

?

(3)在原来C组实验基础上,只要继续 (写出操作和现象),就可以证明猜想二正确。

淀粉被唾液淀粉酶完全分解变质产生的碳酸钠也能使酚酞变红滴加碘液直到出现蓝色10.某化学兴趣小组同学对家用普通干电池中含有的物质产生了浓厚的兴趣。他们剥开电池时闻到氨味且发现有黑色物质。

【提出问题】为什么有氨味?黑色物质的成分是什么?

【猜想假设】能闻到氨味说明含有铵盐(如NH4Cl);黑色固体可能有铁粉、氧化铜或二氧化锰。

【实验探究】同学们分别设计实验进行探究。

实验Ⅰ.小聪取适量黑色物质与 混合置于研钵内研磨,嗅到强烈氨味,再用湿润的红色石蕊试纸检测,观察到试纸变蓝,证明黑色物质中含有铵盐。熟石灰实验Ⅱ.小敏将黑色物质加入适量的水中搅拌溶解,静置后 ,取不溶物进行实验。

【交流讨论】

步骤2中发生反应的化学方程式为 。过滤2H2O2 2H2O+O2↑11.小明在市场看到,鱼老板将一勺白色粉末加入水中,水中奄奄一息的鱼很快张开嘴,活蹦乱跳起来,小明对这种“白色粉末”很感兴趣,与小刚进行了相关探究。

?

【查阅资料】这种“白色粉末”的主要成分是过碳酸钠(化学式为Na2CO4),常温下,与水反应生成氧气。

【实验1】小明选用如图所示装置中的 (选填序号)进行过碳酸钠与水的反应并收集产生的气体,经检验该气体是氧气,检验方法是 。BC将燃着的木条放入集气瓶内,木条燃烧的更旺,证明是氧气【提出问题】过碳酸钠与水反应后得到的溶液M中溶质的成分是什么?

【作出猜想】根据过碳酸钠与水的组成作出三种猜想。

猜想一:Na2CO3;猜想二:NaOH;猜想三:Na2CO3和NaOH。

【实验2】小明取溶液M,滴加CaCl2溶液,观察到有白色沉淀生成,他认为白色沉淀是CaCO3,溶液中一定含有Na2CO3。小刚提出质疑,产生的白色沉淀不一定是CaCO3,他的理由是

。氯化钙与氢氧化钠反应,生成微溶性的氢氧化钙【实验3】小刚取溶液M,滴加稀HCl,观察到 ,证明溶液中一定含有Na2CO3,从而否定了猜想二。Na2CO3与稀HCl反应的化学方程式为 。

【实验4】为进一步确定溶液M中是否含有NaOH,他们向溶质M中滴加CaCl2溶液至不再产生沉淀为止,取上层溶液,

加入 ,无明显现象。证明溶液中无NaOH溶液,猜想一正确。该实验中用CaCl2溶液而不用饱和石灰水,原因

是

。

【反思拓展】

(1)根据过碳酸钠的性质,保存时应注意防潮。

(2)检验A、B两种物质是否同时存在,一定要考虑二者性质的互相干扰问题。有气泡产生Na2CO3+2HCl===2NaCl+CO2↑+H2O无色酚酞试液 碳酸钠能与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,无法证明原溶液中是否含有氢氧化钠

A.实验室用大理石和稀盐酸制二氧化碳时,先检查装置气密性,然后再装药品

B.检查装置气密性时,应先用双手握住容器外壁,再把导管放入水中

C.实验室加热高锰酸钾并用排水法收集氧气时,实验结束前先熄灭酒精灯,后把导管从水槽中取出

D.排水法收集满氧气后,先将集气瓶小心地移出水面正放在桌面上,再迅速用玻璃片磨砂的一面盖好集气瓶口A4.(2017,无锡)根据图1实验装置图,回答有关问题。

?

?

(1)图中标有①的仪器名称是 。

(2)实验室用大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳,选用的发生装置是

(填字母),装入药品前应进行的操作是 。若要收集干燥的二氧化碳,需将发生装置与装置E和装置 (填字母)相连,其中装置E内的试剂是 ,气体应从导管 (填“a”或“b”)端通入。集气瓶A装置气密性检验D浓硫酸a(3)在2017年江苏省中学化学创新实验调演中,李彬老师设计了“氢氧焰”的实验,装置如图2所示:

利用氢气与氧气的发生装置制取并储存纯净气体于气球中,A瓶中硫酸铜溶液的作用是 ,B瓶中产生气体的化学方程式为

,通过玻璃活塞K1、K2分别有序控制氧气和氢气的流量,先后进行如下操作:

①关闭K2,打开K1,通入氧气,将带火星的木条置于三通管口处,观察到 ,说明氧气具有助燃性,将燃着的木条移开,管口处无火焰。

②关闭K1,打开K2,通入氢气,将燃着的木条置于三通管口处,管口处有火焰,移去燃着的木条,氢气安静地燃烧,说明氢气具有可燃性,该反应的化学方程式为 。把铁片放在火焰上一段时间,铁片呈红热状;打开K1,通入氧气,铁片迅速熔断被切割,由此得出的结论是 。催化Zn+H2SO4===ZnSO4+H2↑带火星的木条复燃2H2+O2 2H2O氧气浓度越高,燃烧越剧烈5.根据图1、图2回答问题:

?

(1)仪器⑥的名称是 ;从图1中选择实验室制备并收集二氧化碳的仪器组合 (填序号),该装置还可用于实验室制氧气,写出相关的制氧气的化学方程式

。长颈漏斗①②③⑥⑨或③⑤⑥⑨2H2O2 2H2O+O2↑(2)氯气是一种重要的化工原料,它是一种黄绿色的有毒气体,密度比空气大,能溶于水,并能与氢氧化钠等碱溶液反应。

①实验室制取氯气的反应原理为

MnO2(固体)+4HCl X+2H2O+Cl2↑,则X的化学式为 。

②实验室用图2装置可制取并收集一瓶纯净干燥的氯气,导管接口的正确连接顺序是a→ (填字母),其中饱和食盐水作用是 。MnCl2d→e→c→b→g→f→h除去氯气中混有的氯化氢气体6.为了探究化学反应前后物质的总质量是否发生改变,甲同学和乙同学分别设计了下面两个实验,请根据图示回答问题:

?

(1)甲同学设计的实验如图A所示,反应前,托盘天平的指针指向刻度盘的中间;两种物质反应后,托盘天平的指针 (选填“向左”“向右”或“不”)偏转,原因是 。向右锌和稀硫酸反应生成的氢气逸出(2)乙同学设计的实验如图B所示,通过实验得出结论:化学反应前后物质的总质量 。

(3)两位同学通过交流反思得到启示:在探究化学反应前后物质的总质量是否发生改变时,对于有气体参加或有气体生成的反应一定要在 装置中进行。

(4)从微观角度分析,在化学反应前后一定不变的是 (选填序号)。

①原子种类 ②分子种类 ③原子数目

④分子质量 ⑤分子数目 ⑥原子质量不变密闭①③⑥7.探究活动一:在室温条件下进行如图所示实验。

已知:试管内的镁条和铁片表面均被打磨洁净,

且形状、大小均相同;同时加入两支试管中的

稀盐酸的质量和质量分数均相等。

(1)该实验的目的是比较镁、铁与稀盐酸反应的剧烈程度以及相同时间内镁、铁与稀盐酸反应放出热量的多少。反应过程中观察到甲装置中长颈漏斗内液面高于乙装置中长颈漏斗内液面,则放热较多的是 。

(2)若实验所用的金属均过量,则甲装置中产生的H2比乙装置中产生的H2质量 (填“多”“少”或“相等”)。

(3)反应过程中,下列现象能比较金属镁与铁金属活动性强弱的是 。

A.金属与稀盐酸反应的剧烈程度

B.试管中产生气泡的多少镁和稀盐酸的反应相等A探究活动二:为除去铜屑中混有的少量铁屑,并测定该混合物中铁的质量分数,现有如下A、B两组实验方案。

(1)两种方案,你认为不能达到目的是 (填“A”或“B”),理由是 。

(2)在你所选取的方案中,若采用加热烘干的方式干燥滤渣,会导致测定的铁的质量分数 (填“偏大”“偏小”“不变”或“无法判断”)。B生成的铜覆盖在铁屑表面,导致铁不能全部反应偏小8.(2017,杭州)小金利用图示装置进行甲、乙对比实验,探究温度对CO和Fe2O3反应的影响(固定装置略)。

?

(1)从实验安全角度考虑,图示装置还应采取的改进措施是 。导管后放点燃的酒精灯或在导管后扎气球(2)完全反应后,两组的生成物均为黑色粉末(纯净物),分别用两组生成物进行以下实验:

①甲组的黑色粉末与稀盐酸反应

的化学方程式是

。

②小金查阅资料后发现Fe3O4在

常温下不与稀盐酸、CuSO4溶液

反应,故猜想乙组的生成物为

Fe3O4。他又发现m2恰好

为 g,这可成为支持上述

猜想的新证据。

(3)甲、乙两组实验说明温度对CO和Fe2O3反应有影响,且均体现出CO的 (填写化学性质)。Fe+2HCl===FeCl2+H2↑4.64还原性9.(2017,衢州)小柯探究pH对唾液淀粉酶活性的影响,其实验过程及结果如下:(1)B组实验不变蓝的原因是 。小柯观察到C组也不变蓝,认为氢氧化钠对酶的活性没有影响。老师提示他:“氢氧化钠会影响酶的活性。”那么,是什么原因导致C组没变蓝?小柯进一步分析并做出猜想。

猜想一:氢氧化钠变质。

猜想二:氢氧化钠与碘发生了化学反应。

……

(2)小柯按图甲实验,看到溶液变红,认为氢氧化钠没有变质。小常认为他的结论错误的,理由是 。

在小常的建议下,小柯按乙实验,溶液中没有

沉淀产生,从而排除了猜想一。

?

(3)在原来C组实验基础上,只要继续 (写出操作和现象),就可以证明猜想二正确。

淀粉被唾液淀粉酶完全分解变质产生的碳酸钠也能使酚酞变红滴加碘液直到出现蓝色10.某化学兴趣小组同学对家用普通干电池中含有的物质产生了浓厚的兴趣。他们剥开电池时闻到氨味且发现有黑色物质。

【提出问题】为什么有氨味?黑色物质的成分是什么?

【猜想假设】能闻到氨味说明含有铵盐(如NH4Cl);黑色固体可能有铁粉、氧化铜或二氧化锰。

【实验探究】同学们分别设计实验进行探究。

实验Ⅰ.小聪取适量黑色物质与 混合置于研钵内研磨,嗅到强烈氨味,再用湿润的红色石蕊试纸检测,观察到试纸变蓝,证明黑色物质中含有铵盐。熟石灰实验Ⅱ.小敏将黑色物质加入适量的水中搅拌溶解,静置后 ,取不溶物进行实验。

【交流讨论】

步骤2中发生反应的化学方程式为 。过滤2H2O2 2H2O+O2↑11.小明在市场看到,鱼老板将一勺白色粉末加入水中,水中奄奄一息的鱼很快张开嘴,活蹦乱跳起来,小明对这种“白色粉末”很感兴趣,与小刚进行了相关探究。

?

【查阅资料】这种“白色粉末”的主要成分是过碳酸钠(化学式为Na2CO4),常温下,与水反应生成氧气。

【实验1】小明选用如图所示装置中的 (选填序号)进行过碳酸钠与水的反应并收集产生的气体,经检验该气体是氧气,检验方法是 。BC将燃着的木条放入集气瓶内,木条燃烧的更旺,证明是氧气【提出问题】过碳酸钠与水反应后得到的溶液M中溶质的成分是什么?

【作出猜想】根据过碳酸钠与水的组成作出三种猜想。

猜想一:Na2CO3;猜想二:NaOH;猜想三:Na2CO3和NaOH。

【实验2】小明取溶液M,滴加CaCl2溶液,观察到有白色沉淀生成,他认为白色沉淀是CaCO3,溶液中一定含有Na2CO3。小刚提出质疑,产生的白色沉淀不一定是CaCO3,他的理由是

。氯化钙与氢氧化钠反应,生成微溶性的氢氧化钙【实验3】小刚取溶液M,滴加稀HCl,观察到 ,证明溶液中一定含有Na2CO3,从而否定了猜想二。Na2CO3与稀HCl反应的化学方程式为 。

【实验4】为进一步确定溶液M中是否含有NaOH,他们向溶质M中滴加CaCl2溶液至不再产生沉淀为止,取上层溶液,

加入 ,无明显现象。证明溶液中无NaOH溶液,猜想一正确。该实验中用CaCl2溶液而不用饱和石灰水,原因

是

。

【反思拓展】

(1)根据过碳酸钠的性质,保存时应注意防潮。

(2)检验A、B两种物质是否同时存在,一定要考虑二者性质的互相干扰问题。有气泡产生Na2CO3+2HCl===2NaCl+CO2↑+H2O无色酚酞试液 碳酸钠能与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,无法证明原溶液中是否含有氢氧化钠

同课章节目录