浙科版高中生物必修3 第4章 种群 单元测试卷(2)

文档属性

| 名称 | 浙科版高中生物必修3 第4章 种群 单元测试卷(2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-03-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第4章 种群

一.选择题(共20小题)

1.蒲公英为一年生植物,每个成熟植株能产生许多种子.自然状况下,其种子随风飘落到某草地上萌发生长,形成一个新的种群,下列叙述正确的是( )

A.蒲公英的种群数量呈非周期性波动

B.蒲公英在第一个生长期呈集群分布

C.该种群的存活曲线符合对角线性特征

D.动物取食蒲公英不能将蒲公英的种群密度压制在低水平

2.下列关于种群和群落的说法,正确的是( )

A.种群密度能准确地反映种群数量的变化趋势 B.沙丘和冰川泥上开始的演替属于次生演替

C.种群的环境容纳量是指种群的最大数量 D.群落中的物种组成是区分群落的重要依据

3.下列有关种群特征的叙述,正确的是( )

A.自然增长率是决定种群兴衰的晴雨表

B.个体数量多的种群,其种群密度也大

C.死亡率越高的种群,其种群数量衰退的也越快

D.处于生殖前期的个体数量越多,其种群增长越快

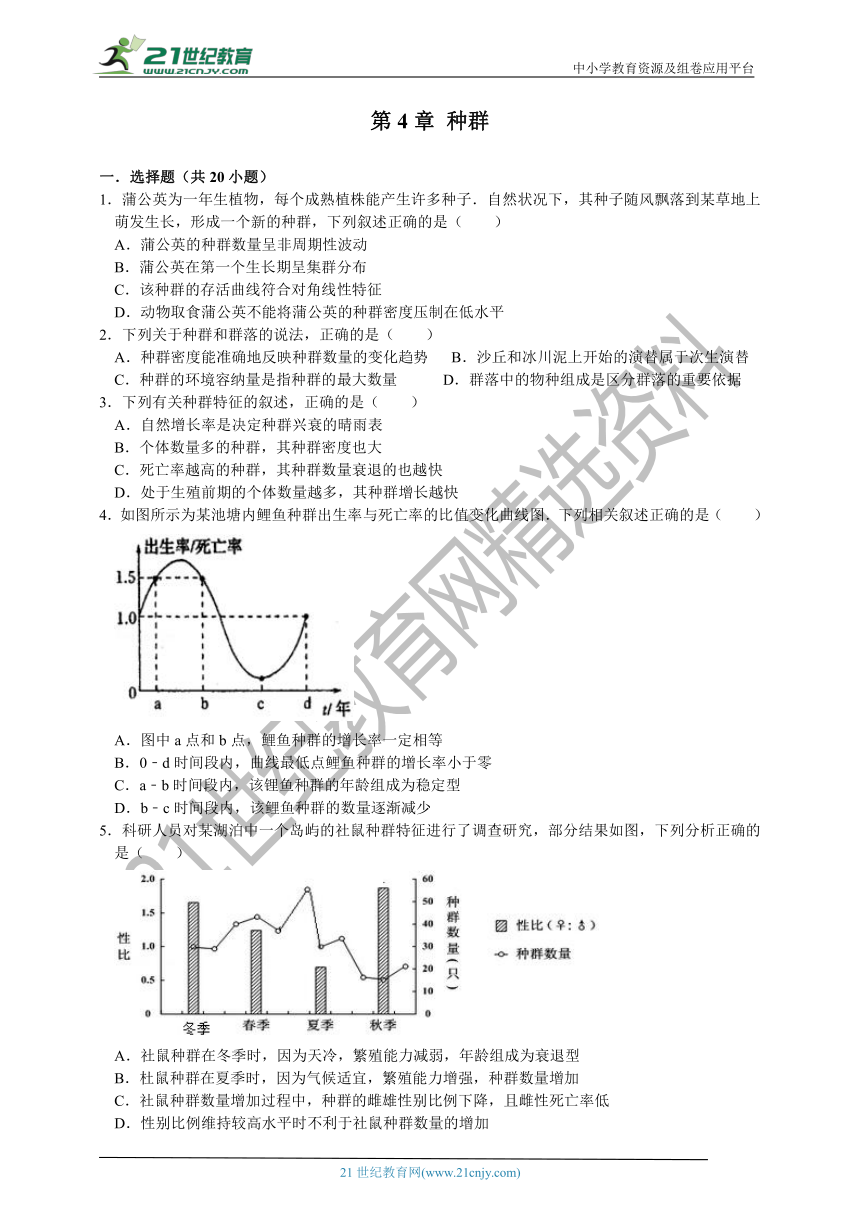

4.如图所示为某池塘内鲤鱼种群出生率与死亡率的比值变化曲线图.下列相关叙述正确的是( )

A.图中a点和b点,鲤鱼种群的增长率一定相等

B.0﹣d时间段内,曲线最低点鲤鱼种群的增长率小于零

C.a﹣b时间段内,该锂鱼种群的年龄组成为稳定型

D.b﹣c时间段内,该鲤鱼种群的数量逐渐减少

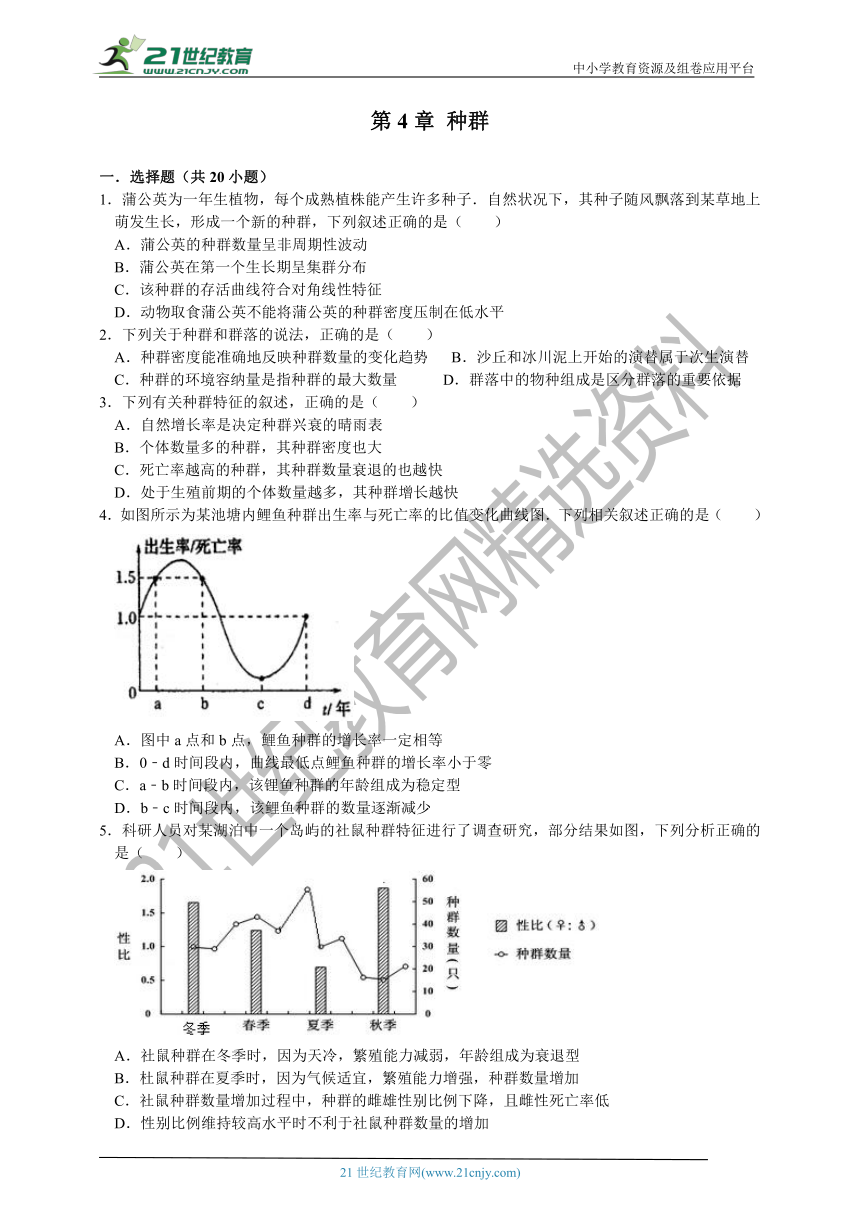

5.科研人员对某湖泊中一个岛屿的社鼠种群特征进行了调查研究,部分结果如图,下列分析正确的是( )

A.社鼠种群在冬季时,因为天冷,繁殖能力减弱,年龄组成为衰退型

B.杜鼠种群在夏季时,因为气候适宜,繁殖能力增强,种群数量增加

C.社鼠种群数量增加过程中,种群的雌雄性别比例下降,且雌性死亡率低

D.性别比例维持较高水平时不利于社鼠种群数量的增加

6.蒲公英种群密度取样调查过程是( )

①随机选取若干样方 ②计数每个样方的个体数目 ③确定某一地段中的蒲公英为调查对象 ④计算种群密度⑤求每个样方的种群密度.

A.①②③⑤④ B.①③②④⑤ C.③①②⑤④ D.①④②③⑤

7.下列有关研究方法的叙述,错误的是( )

A.调杏农田中蚜虫、蚯蚓、田鼠的种群密度可以采用样方法

B.研究生态系统的反馈调节可以采用构建概念模型的方法

C.统计土壤小动物的方法主要有记名计算法或目测估计法

D.制作的生态缸要密闭,放置在室内通风、光线良好的地方

8.某研究机构对某区域的一种田鼠进行了调查,所调查样方的总面积为2hm2 (1hm2=10000m2),统计所捕获的鼠数量(只)、性别等,进行标记后放归,3日后进行重捕与调查.调查数据如下表:

捕获数

标记数

雌性个体数

雄性个体数

初捕

50

50

28

22

重捕

50

10

32

18

以下是某同学对数据的分析结果,正确的是( )

A.田鼠在被捕捉过一次后更难捕捉,统计的种群密度比实际低

B.该地区田鼠的平均种群密度约为125只/hm2

C.综合两次捕获情况,该田鼠种群的性别比例()约为7:2

D.此调查方法可以用来调查土壤中小动物类群的丰富度

9.下列有关调查动物种群密度方法的叙述,正确的是( )

A.计数培养液中酵母菌数量不需要设置对照组,不需要做重复实验

B.对于活动能力强、活动范围大的动物最好采用样方法调查种群密度

C.用标志重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,且与标记状况、年龄和性别无关

D.通常采用标志重捕法调查农作物上的蚜虫的种群密度和植物叶片上的昆虫卵的密度

10.如图表示一个生物群落中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线,下列叙述中不正确的是( )

A.甲、乙两个种群可能为竞争关系,甲的竞争力小于乙,竞争强度:弱→强→弱?

B.t1﹣t2时间内甲、乙种群呈“S”型增长,甲种群从t2开始出现环境阻力?

C.t2﹣t3时间内甲种群出生率下降,死亡率上升,但出生率仍大于死亡率?

D.t3﹣t5时间内甲、乙两种群的年龄组成不同

11.假定当年种群数量是一年前种群数量的λ倍,如图表示λ值随时间的变化曲线.下列相关叙述错误的是( )

A.O~a年,其年龄组成是稳定型

B.a~b年,出生率小于死亡率

C.b~c年,种群数量增加,种群呈“S”型增长

D.c~d年,种群数量增加,种群呈“J”型增长

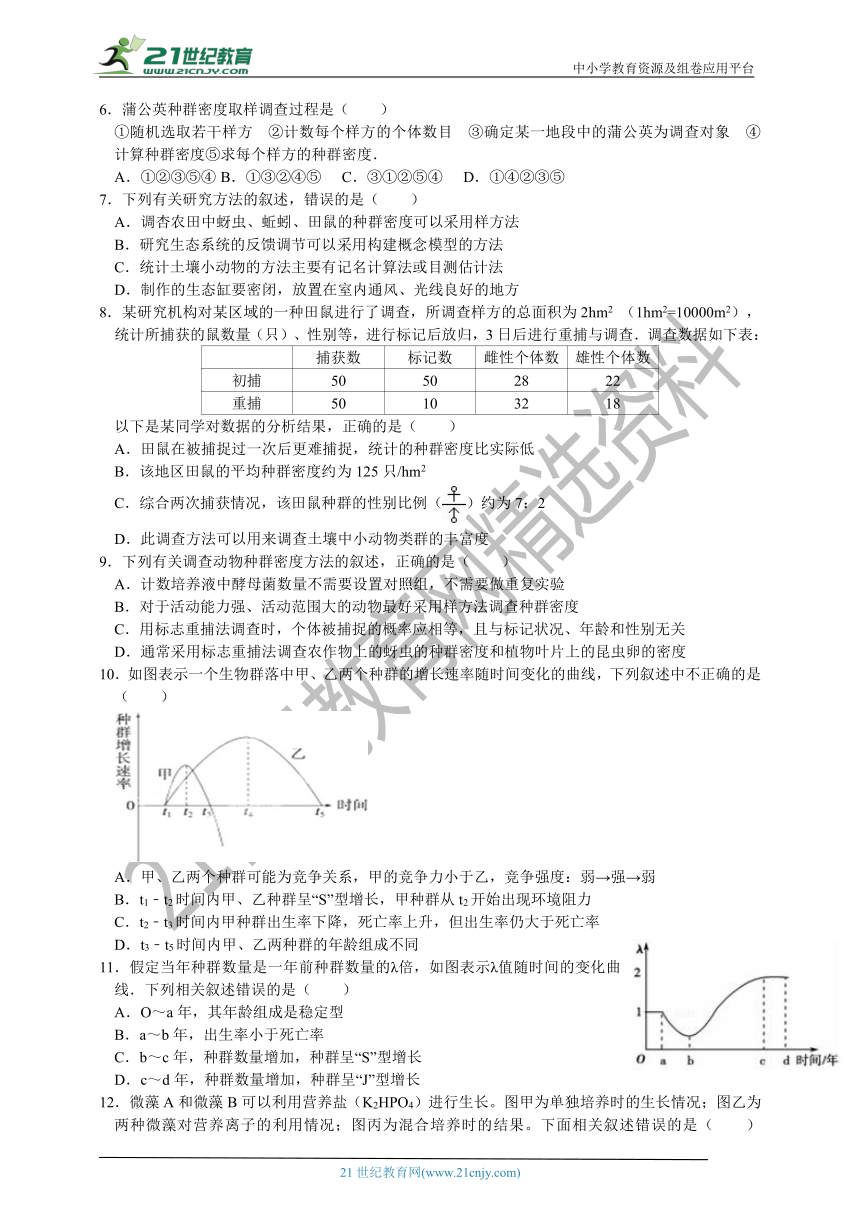

12.微藻A和微藻B可以利用营养盐(K2HPO4)进行生长。图甲为单独培养时的生长情况;图乙为两种微藻对营养离子的利用情况;图丙为混合培养时的结果。下面相关叙述错误的是( )

A.图丙的结果与所提供的营养离子浓度无关

B.单独培养两种微藻,其生长符合“S”型曲线

C.估算微藻的数量可采用抽样检测法

D.两种微藻在利用营养离子上存在竞争关系

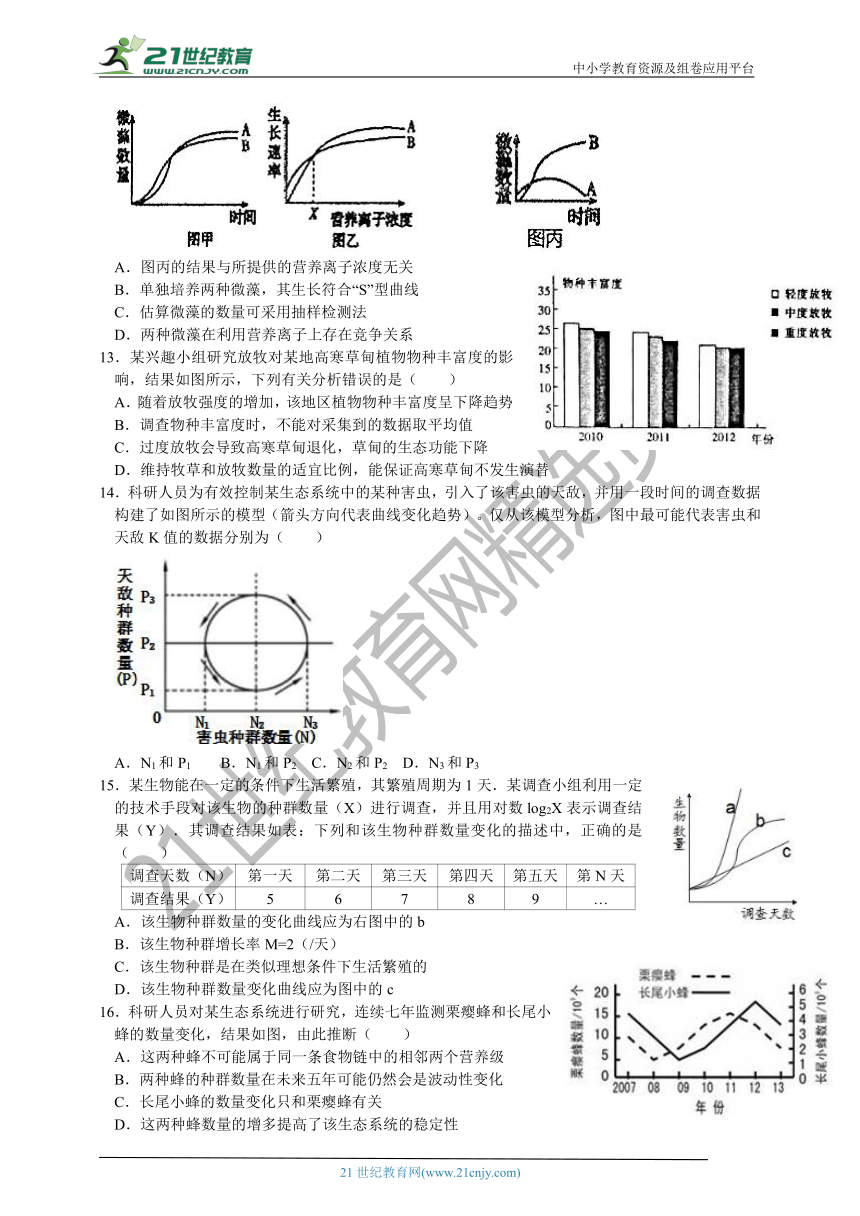

13.某兴趣小组研究放牧对某地高寒草甸植物物种丰富度的影响,结果如图所示,下列有关分析错误的是( )

A.随着放牧强度的增加,该地区植物物种丰富度呈下降趋势

B.调查物种丰富度时,不能对采集到的数据取平均值

C.过度放牧会导致高寒草甸退化,草甸的生态功能下降

D.维持牧草和放牧数量的适宜比例,能保证高寒草甸不发生演替

14.科研人员为有效控制某生态系统中的某种害虫,引入了该害虫的天敌,并用一段时间的调查数据构建了如图所示的模型(箭头方向代表曲线变化趋势)。仅从该模型分析,图中最可能代表害虫和天敌K值的数据分别为( )

A.N1和P1 B.N1和P2 C.N2和P2 D.N3和P3

15.某生物能在一定的条件下生活繁殖,其繁殖周期为1天.某调查小组利用一定的技术手段对该生物的种群数量(X)进行调查,并且用对数log2X表示调查结果(Y).其调查结果如表:下列和该生物种群数量变化的描述中,正确的是( )

调查天数(N)

第一天

第二天

第三天

第四天

第五天

第N天

调查结果(Y)

5

6

7

8

9

…

A.该生物种群数量的变化曲线应为右图中的b

B.该生物种群增长率M=2(/天)

C.该生物种群是在类似理想条件下生活繁殖的

D.该生物种群数量变化曲线应为图中的c

16.科研人员对某生态系统进行研究,连续七年监测栗瘿蜂和长尾小蜂的数量变化,结果如图,由此推断( )

A.这两种蜂不可能属于同一条食物链中的相邻两个营养级

B.两种蜂的种群数量在未来五年可能仍然会是波动性变化

C.长尾小蜂的数量变化只和栗瘿蜂有关

D.这两种蜂数量的增多提高了该生态系统的稳定性

17.某种动物迁入新的环境后,其在8年间的种群增长速率如表所示,据表分析可知( )

年份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

增长速率

0.66

1.52

2.83

3.69

2.91

1.20

0.03

0.01

A.在这8年间,该动物种群的增长曲线大致呈“J”型

B.第5年时该动物的年龄组成为衰退型

C.与第2年相比,该动物在第8年时的种内斗争比较激烈

D.第4年时,该动物的种群数量很可能为该种动物在此环境中的环境容纳量

18.在如图所示的四个种群年龄分布类型中,哪一类型种群灭绝的可能性最大( )

A. B. C. D.

19.在农田生态系统害虫防治中,害虫种群密度变化情况示意图(经济阈值是指害虫种群密度影响农田经济效益的最低值)如下.在A、B、C、D、E点进行了农药防治或引入了天敌进行生物防治.下列有关叙述正确的是( )

A.在农药的作用下,害虫的抗药性基因突变率在D点显著高于B点

B.E点是生物防治,A、B、C、D点是药物防治

C.害虫的种群年龄结构为衰退型

D.食物的短缺降低了害虫的存活率

20.种群的数量变化曲线如图中a,b;所示.下列叙述正确的是( )

A.当种群数量达到K值时出生率等于零

B.当某害虫种群数量达到K/2时,进行杀虫效果最佳

C.若空间充足,种群数量增长一定如曲线a所示

D.若曲线b1变成曲线b2,说明该种群生存环境变得恶劣

二.填空题(共5小题)

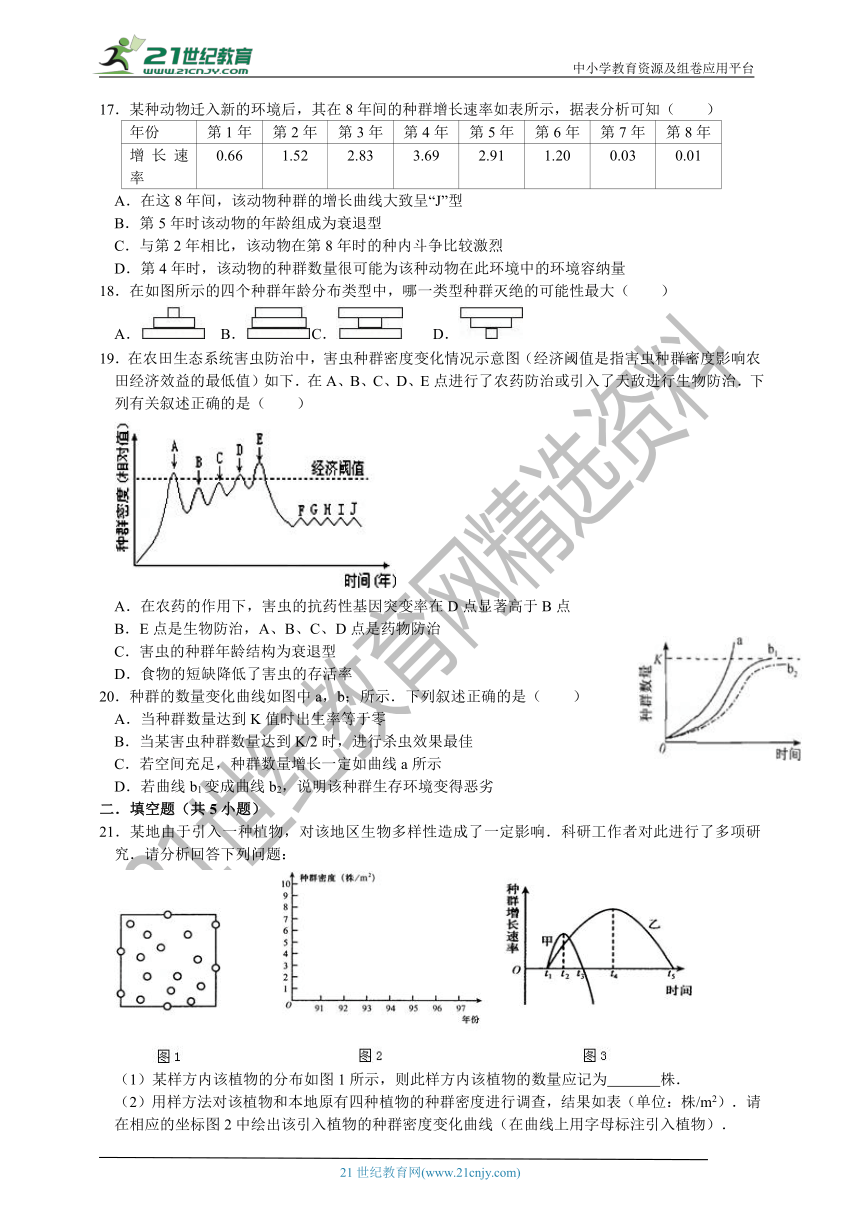

21.某地由于引入一种植物,对该地区生物多样性造成了一定影响.科研工作者对此进行了多项研究.请分析回答下列问题:

(1)某样方内该植物的分布如图1所示,则此样方内该植物的数量应记为 株.

(2)用样方法对该植物和本地原有四种植物的种群密度进行调查,结果如表(单位:株/m2).请在相应的坐标图2中绘出该引入植物的种群密度变化曲线(在曲线上用字母标注引入植物).

年份

A

B

C

D

E

1991

10.0

0.3

3.0

3.0

3.2

1992

9.2

0.7

2.1

2.0

2.8

1993

8.0

1.8

1.1

0.4

1.7

1994

6.8

5.1

0.3

0.0

1.3

1995

5.5

8.7

0.0

0.0

0.5

1996

4.0

9.6

0.0

0.0

0.4

1997

3.2

9.6

0.0

0.0

0.2

(3)引入植物造成的后果称为生物入侵,主要的两个原因是 、 .

(4)某研究小组为了进一步研究该入侵植物,把该植物和一种本地植物在一适宜地块内混合种植,并绘制出两个种群的增长速率曲线(如图3).下列相关叙述中不正确的是

A.乙为该入侵植物,甲的数量从t3开始减少

B.t1~t3时间内,甲种群的增长曲线呈“S”型

C.t2、t4时,甲、乙的数量分别达到最大

D.影响乙种群在t4后变化的主要因素是生存空间和资源等

(5)研究小组利用该植物又进行了种植密度与产量关系的研究.在实验田中划出5块面积和土壤肥力等条件均相同的区域,分别种植数量不等、分布均匀的该植物.待成熟后分别统计平均单株荚果数量、每个荚果中的种子数,结果如表.

区域号

1

2

3

4

5

植株数量

200

400

600

800

1000

荚果数/株

8.3

6.1

4.6

2.7

2.1

种子数/荚果

6.0

5.9

6.2

5.9

6.0

结果反映的规律之一是:平均单株结豆荚数随种植密度增加而 ;

结果反映的另一规律是:平均单荚中种子数量 .

比较不同区域收获种子的总量,说明要获得农作物高产应做到合理密植.

22.在特定的环境条件不受破坏的情况下,在一定的空间时间内,种群所能维持的种群最大数量称之为 ,又称 值.但是在自然界中影响种群K值的因素很多,以造成种群数量的波动或下降,甚至死亡.

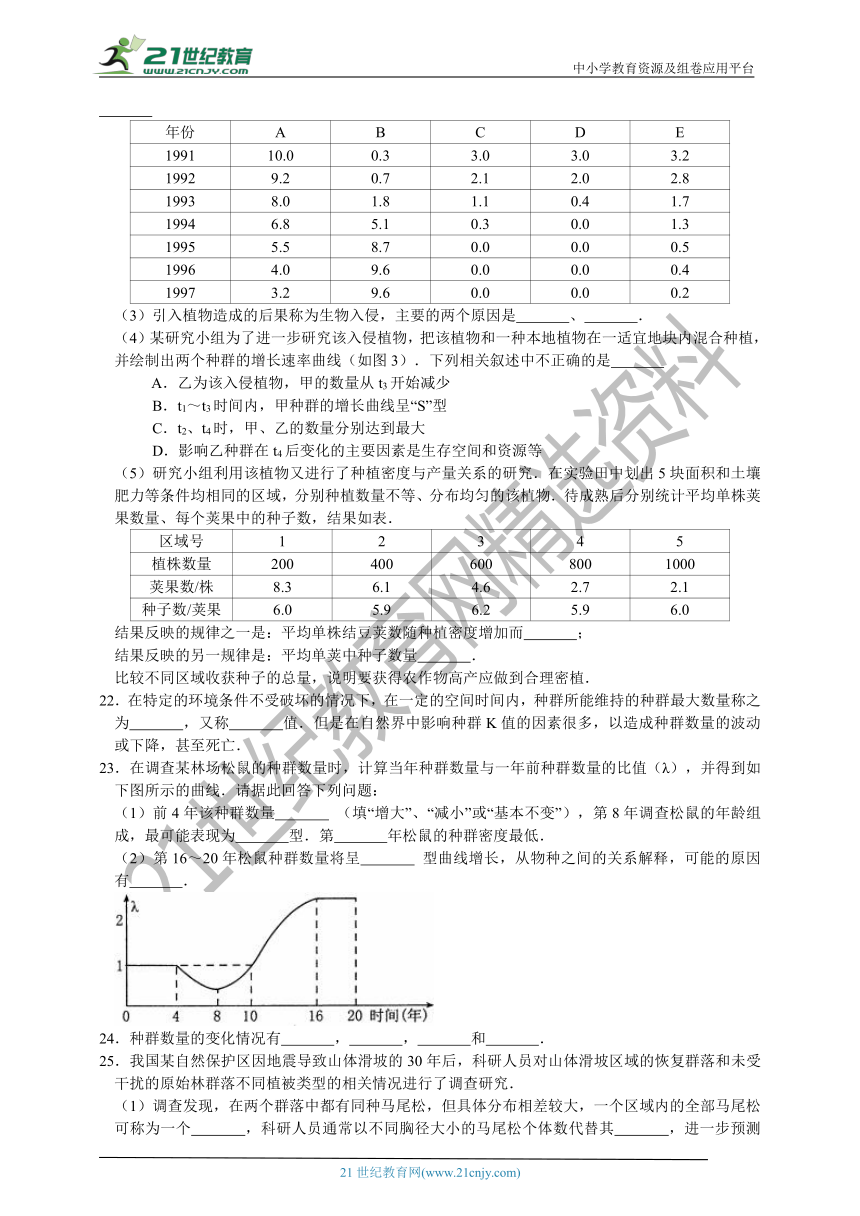

23.在调查某林场松鼠的种群数量时,计算当年种群数量与一年前种群数量的比值(λ),并得到如下图所示的曲线.请据此回答下列问题:

(1)前4年该种群数量 (填“增大”、“减小”或“基本不变”),第8年调查松鼠的年龄组成,最可能表现为 型.第 年松鼠的种群密度最低.

(2)第16~20年松鼠种群数量将呈 型曲线增长,从物种之间的关系解释,可能的原因有 .

24.种群数量的变化情况有 , , 和 .

25.我国某自然保护区因地震导致山体滑坡的30年后,科研人员对山体滑坡区域的恢复群落和未受干扰的原始林群落不同植被类型的相关情况进行了调查研究.

(1)调查发现,在两个群落中都有同种马尾松,但具体分布相差较大,一个区域内的全部马尾松可称为一个 ,科研人员通常以不同胸径大小的马尾松个体数代替其 ,进一步预测 的变化趋势.

(2)生物量是指某一调查时刻单位面积内现存生物的有机物总量.科研人员在两个群落中 选取多个样地,收货全部植物,按照 分类后,测定生物量,结果如图所示.图中代表原始林群落生物量的是 (选填“S1”或“S2”).

(3)原始林群落植被的总生物量是恢复群落的 倍.这是由于山体滑坡后 稳定性较低,群落在短时间内难以演替到原状.

三.解答题(共5小题)

26.在某一片小麦田中,长着许多杂草,还有食草昆虫、青蛙、鼠、蛇等动物活动.某研究小组对该农田生态系统进行研究,请根据所学的知识回答:

(1)研究小组要估算该农田中荠菜的种群密度,应采用 法估算该地区田鼠的种群数量.在取样时,关键要做到 .

(2)研究小组为了监测和预报该生态系统内鼠害的发生情况,对田鼠种群数量的变化规律进行了研究.研究者通常采用 法估算该地区田鼠的种群数量.在1hm2范围内,第一次捕获并标记40只田鼠,第二次捕获30只,其中有标记的15只.该种群密度是 只/hm2.若标记的田鼠有部分被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果 (偏大、偏小).

(3)调查统计发现田鼠繁殖能力很强,在最初的一个月内,种群数量每天增加1.47%.根据 ,构建的田鼠种群增长模型为Nt=N0?λt,由此可知田鼠在最初的一个月中的生存环境条件是 .

(4)此农田中新迁入了一种食草昆虫,下图甲是与这种昆虫种群数量相关的出生率和死亡率的变化曲线.请说出种群在B点后死亡率明显增加的原因: (答两点).

(5)请根据图甲在图乙坐标系中画出种群数量的变化曲线(将A、D 标在纵坐标的合适位置上)

.

27.由于我国经济发展的不均衡性,使中西部地区大多数农村年轻人选择到我国的东部经济发达地区打工,西部地区少数留守的青壮年劳动力有的开垦荒山变果林,有的改造洼地成鱼塘,以及在山中放养土鸡和野猪等。请问答下列问题:

(1)城市人口的增多与农村留守人口的减少,这种影响人口数变动的因素称为 ,西部地区老年人口多,青少年人口外迁,造成了本地区的人口年龄组成变为 型。

(2)荒山、洼地经过改造成为果林、鱼塘,说明人类的活动能够改变群落演替的 ,经改造后的生物群落丰富度增加,使得西部地区生态系统的 稳定性增强。

(3)在鱼塘养鱼过程中,一定要捕捉除去鲶鱼等捕食其他鱼类等肉食性鱼类,从能量流动的角度解释这么做的目的是 。

28.请结合所学知识回答与草原生态系统相关的问题:

(1)用样方法调查某种双子叶植物种群密度时,为避免调查者主观因素的影响,要做到 .

(2)草原上,鼠的种群密度调查采用 法,对鼠的种群密度起决定因素的是 .

(3)图1表示某草原生态系统中鼠种群的λ随时间变化的曲线,图2表示此生态系统中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线.

①图1曲线所示种群数量在前 年的变化成“J”型增长,在1~20年中种群数量最多的是第 年,在 年期间,年龄组成为衰退型.

②图2中甲乙两种群数量增长呈 型曲线,乙种群密度最大的时间点为

③图2中在t2一t3时间内,甲种群的年龄组成类型是 .

29.“种群存活力”分析可用于研究一些因素如何影响到种群灭绝的可能性,这种研究方法目前已被用来评价秦岭大熊猫现有种群的存活能力,并借此探讨相应的保护措施。

请回答下列问题:

(1)研究秦岭大熊猫种群动态,常需要调查种群密度,它是种群最基本的 特征。

(2)在环境条件不变的情况下,对秦岭大熊猫进行“种群存活力”分析时,得到如表所示的数据,请据表分析回答。

初始种群规模/只

10

20

25

28

30

40

50

70

种群在200年内的灭绝概率

0.412

0.132

0.076

0.065

0.041

0.010

0.002

0

若以“种群在200年内的灭绝概率小于5%”作为种群可以维持存活的标准,则该种群维持存活所需的最小初始规模范围在 只之间。

(3)若以环境质量下降、自然灾害以及人类的偷猎和捕捉等限制种群数量增长的环境阻力为“限制压”。如图曲线表示不同“限制压”下(以小数表示)初始规模不同的种群与其在200年内的灭绝概率(%)的关系。请据图分析:

由图可知,随着限制压的增大,种群的灭绝可能性会 ,维持种群存活的最小规模会 (填“增大”“减小”或“不变”)。若仍以“小于5%的灭绝概率种群存活200年”作为种群可以维持存活的标淮,则当限制压增大到0.02时,“最小存活种群”的规模为 只。

(4)基于上述研究结果,请你提出2种针对秦岭大熊猫的保护建议: 、 。

30.某野外调查小组在我国东部地区对东部群落进行深入调查,获得下面有关信息资料,请分析回答:

(1)调查获得了树林中物种数与样方面积的关系图如图1,调查该森林物种数的样方面积最好是 m2.如果要调查动物种群的密度一般采用 ,若被标记的动物中有少量个体死亡,则导致调查结果 (填偏高或偏低).

(2)科研人员对海洋某种食用生物进行研究,得出了与种群密度相关的出生率和死亡率的变化,如图2所示,在种群密度为 点时,表示种群的环境所允许的最大值(K值);图中既要获得最大捕获量,又要使该动物资源的更新能力不受破坏,应使该动物群体的数量保持在图中 点所代表的水平上.

(3)图3是调查小组从当地主管部门获得的某一种群数量变化图.据此分析,在第1﹣5年间,种群增长模型呈 曲线;15﹣20年间,种群的年龄组成均为 .

参考答案

一.选择题(共20小题)

1.【解答】解:A、蒲公英的种群数量呈周期性波动,A错误;

B、蒲公英在第一个生长期呈随机分布,B错误;

C、该种群的存活曲线不符合对角线性特征,符合曲线凹形,C错误;

D、植物会自行进行保护,故动物取食蒲公英不能将蒲公英的种群密度压制在低水平,D正确。

【答案】:D。

2.【解答】解:A、种群密度反映了种群在一定时期的数量,但不能反映种群数量的变化趋势,要想知道种群数量的消长,还需要研究种群的年龄组成等其他数量特征,A错误;

B、沙丘和冰川泥上开始的演替属于初生演替,B错误;

C、环境容纳量是指特定环境所能容许的种群数量的最大值,C错误;

D、群落的物种组成是区别不同群落的重要特征,D正确。

【答案】:D。

3.【解答】解:A、自然增长率大于0,种群数量增加,自然增长率小于0,种群数量减少,自然增长率是决定种群兴衰的晴雨表,A正确;

B、种群密度指的是单位面积或体积上的种群数量,个体数量多的种群,其种群密度不一定大,B错误;

C、种群数量取决于出生率﹣死亡率的差,死亡率越高的种群,若其出生率也很高,种群数量可能上升,C错误;

D、处于生殖期的个体数量越多,其种群增长越快,D错误。

【答案】:A。

4.【解答】解:A、据图可知,a、b两点种群出生率与死亡率比值相等,但种群的自然增长率=出生率﹣死亡率,不一定相等,A错误;

B、0﹣d时间段内,曲线最低点出生率与死亡率比值小于1,鲤鱼种群的增长率小于零,B正确;

C、a﹣b时间段内,种群出生率与死亡率比值大于1,出生率大于死亡率,鲤鱼的种群数量会越来越多,该锂鱼种群的年龄组成为增长型,C错误;

D、b﹣c时间段内,该鲤鱼种群的数量先增加,后减少,D错误。

【答案】:B。

5.【解答】解:A、该社鼠种群数量在春季大于冬季,可见社鼠种群在冬季时,年龄组成为增长型,A错误;

B、曲线中看出,从夏季到秋季社鼠数量总体趋势是减少,B错误;

C、看图可知:从冬季到春季,社鼠种群数量增加过程中,种群的雌雄性别比例下降,且雌性死亡率低才会使种群数量增加,C正确;

D、秋冬季社鼠种群中雌性明显多于雄性,该季节社鼠种群数量相对较少;冬季性别比例扔维持较高水平,但是种群数量却逐渐增加,D错误。

【答案】:C。

6.【解答】解:调查蒲公英种群密度时,宜采用样方法,其过程为:③确定某一地段中的蒲公英为调查对象→①随机选取若干样方→②计数每个样方的个体数目→⑤求每个样方的种群密度→④计算种群密度。

【答案】:C。

7.【解答】解:A、田鼠活动能力强,种群密度的调查方法是标志重捕法,A错误;

B、研究生态系统的反馈调节可以采用构建概念模型的方法,B正确;

C、记名计算法和目测估计法是丰富度的统计方法,C正确;

D、制作的生态缸必须密闭,放置在室内通风、光线良好的地方,避免阳光直射,D正确。

【答案】:A。

8.【解答】解:A、根据题意和图表分析可知:初捕和重捕量都是50只,没有体现田鼠在被捕捉过一次后更难捕捉,A错误;

B、该地区田鼠的平均种群密度约为50×50÷10÷2=125只/hm2,B正确;

C、根据调查数据无法确定该田鼠种群的性别比例,C错误;

D、由于土壤动物活动能力强(不适合样方法)、身体微小(不适合标志重捕法),一般采用取样器取样法调查土壤中小动物物种的丰富度,D错误。

【答案】:B。

9.【解答】解:A、该实验中,酵母菌种群数量的变化在时间上形成自身对照,无需设置对照组,要获得准确的实验数据,必须重复实验,求平均值,A错误;

B、对于活动能力强、活动范围大的动物最好采用标志重捕法调查种群密度,B错误;

C、运用标志重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,而与标记状况、年龄和性别无关,C正确;

D、对农作物上的蚜虫,植物叶片上的昆虫卵常采用样方法调查种群密度,D错误。

【答案】:C。

10.【解答】解:A、甲、乙两种群可能为竞争关系,甲的种群数量最终减少,说明竞争力弱,t1~t3时间内甲乙种群数量都增加,则竞争强度由弱→强,t3时间后,甲种群数量减少,则竞争能力减弱,A正确;

B、甲在t1~t3呈现“S”型增长曲线,而乙种群在t1~t5呈现“S”型增长曲线,B错误;

C、t2~t3时间内,甲种群增长速率下降,使得出生率下降,死亡率上升,但出生率仍大于死亡率,C正确;

D、甲在t3~t5种群增长率为负值,使得种群数量减少,种群的年龄结构为衰退型;乙在t3~t5种群增长率为正值,使得种群数量增加,种群的年龄结构为增长型,D正确。

【答案】:B。

11.【解答】解:A、分析图解可知,0~a年,λ值为1,所以种群数量不变,其年龄组成是稳定型,A正确;

B、a~b年,λ值小于1,所以种群数量下降,因此种群的出生率小于死亡率,B正确;

C、b~c年,λ值小于1时,种群数量减少,λ值大于1时,种群数量增加,种群不呈“S”型增长,C错误;

D、c~d年,λ值等于2,种群数量增加,呈“J”型增长,D正确。

【答案】:C。

12.【解答】解:A、在高浓度营养离子浓度下,A微藻竞争能力强于B微藻,在低P浓度下,B微藻的竞争能力强,A微藻的竞争力弱,图丙结果和所提供的营养离子浓度密切相关,A错误;

B、根据图甲可知:单独培养两种微藻,其生长符合“S”型曲线,B正确;

C、和“探究酵母菌种群数量变化”实验一样,估算微藻的数量可采用抽样检测法,C正确;

D、微藻A和微藻B都可以利用营养盐(K2HPO4)进行生长,两种微藻在利用营养离子上存在竞争关系,D正确。

【答案】:A。

13.【解答】解:A、根据柱形图分析,在2010、2011、2012年,随着放牧强度的增加,该地区植物物种丰富度呈下降趋势,A正确;

B、调查物种丰富度时,是对物种数目的调查,应该全部统计,不需要对采集到的数据取平均值,B正确;

C、过度放牧会导致高寒草甸退化,自我调节能力减弱,草甸的生态功能下降,C正确;

D、持牧草和放牧数量的适宜比例,能保证高寒草甸的相对稳定性,但群落仍然发生演替,D错误。

【答案】:D。

14.【解答】解:分析该模型,如果天敌数量下降到某一阀值以下,害虫数量种数量就上升,而天敌数量如果增多,害虫种数量就下降,反之,如果害虫数量上升到某一阀值,天敌数量就增多,而害虫种数量如果很少,天敌数量就下降。即害虫种群数量超过N2,则引起天敌种群数量增加;天敌种群数量超过P2,则害虫数量即减少,两者相互作用,使害虫和天敌的数量在N2和P2水平上保持动态平衡。

【答案】:C。

15.【解答】解:A、该生物种群数量的变化曲线应为右图中的a,A错误;

B、该生物种群增长率M==1,B错误;

C、该生物种群是在类似理想条件下生活繁殖的,C正确;

D、该生物种群数量变化曲线应为图中的a,D错误。

【答案】:C。

16.【解答】解:A、根据题意和图示分析可知:板栗园内的栗廋蜂数目增多,引起长尾小蜂的数量增多;长尾小蜂的数量增多后,又导致栗廋蜂数目减少,这两个物种的种间关系是捕食关系。两种蜂可能属于同一食物链中的相邻两个营养级,A错误;

B、这两个物种的种间关系是捕食关系。栗瘿蜂的种群数量在未来五年将在某一范围内上下波动,B正确;

C、长尾小蜂的数量变化不仅与栗瘿蜂有关,还与生活空间和食物有关,C错误;

D、生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性,而抵抗力稳定性取决于物种的数目,而非种群的数量,D错误。

【答案】:B。

17.【解答】解:A、在这8年间,该动物种群的增长曲线大致呈“S”型,A错误;

B、,第5年时该动物的种群数量增加,年龄组成为增长型,B错误;

C、与第2年相比,第8年时种群数量多,种内斗争比较激烈,C正确;

D、与第4年相比,该动物在第5年时的种群增长速率减少,但大于0,则数量增加,D错误。

【答案】:C。

18.【解答】解:A、种群中繁殖前期个体很多,繁殖后期个体很少,这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大,A错误;

B、种群中各年龄期的个体数目比例适中,数目接近。这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定,B错误;

C、种群中繁殖后期的个体数较多,使得种群密度减少,但繁殖前期的个体数也不少,使得种群不容易灭绝,C错误;

D.繁殖后期个体数太多、繁殖前期的个体数目太小,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小,最容易灭绝,D正确。

【答案】:D。

19.【解答】解:A、基因突变率具有不定向性,与农药的使用没有必然关系,A错误;

B、由图可知,在A.B.C.D进行防治后种群密度又会上升,应该是药物防治,而E点后种群密度降低并稳定在一定程度,故E点是生物防治,B正确;

C、E点后害虫的种群密度才降低,则E点后种群年龄结构应是衰退型,C错误;

D、由题意可知,害虫的存活率降低是因为使用药物或者引入天敌,D错误。

故选:B。

20.【解答】解:A、种群数量达到 K 值时出生率和死亡率相等,并不是等于零,A错误;

B、时种群增长速率最大,故防治害虫应在害虫数量没达到时进行,B错误;

C、种群的“J”型增长曲线是理想状态下的一种动态变化,条件是食物和空间条件充裕、无天敌等,C错误;

D、曲线b1的K值较高,当种群生存环境变得恶劣,K值下降,变成曲线b2,D正确。

【答案】:D。

二.填空题(共5小题)

21.【解答】解:(1)样方法计数时,对样方内植物统计时除统计样方内部全部同种植物外,还要统计两个相邻边及其顶角(一般数左不数右、数上不数下)上的同种植物,则样方内的植物数量为15株/m2.

(2)根据表中数据描点划线,曲线图如下:

(3)引入植物造成的后果称为生物入侵,主要的两个原因是生存环境适宜和缺少天敌,使得种群数量无限增殖,呈现J型曲线.

(4)A.从结果看,乙处于竞争优势地位,为入侵植物,增长率为负值,则种群数量减少,则甲的数量从t3开始减少,A正确;

B.甲在t1~t3呈现“S”型增长曲线,而乙种群在t1~t5呈现“S”型增长曲线,B正确;

C.t2、t4时,甲、乙的种群增长率最大,t3、t5时,甲、乙的数量分别达到最大,C错误;

D.由于生存空间和资源等的影响,乙种群在t4后基本不变,D正确.

故选:C.

(5)①从图表中可以看出,由于种植密度增加使平均单株能利用的资源量减少,导致结荚数量减少,所以平均单株结豆荚数随种植密度增加而减少.

②平均单荚所结种子数量几乎没有变化,说明平均单荚所结种子数量不随种植密度变化而改变.因此,要获得农作物高产量应做到合理密植.

【答案】:

(1)15

(2)

(3)生存环境适宜 缺少天敌

(4)C

(5)减少 不随种植密度变化而改变

22.【解答】解:在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值.

【答案】:

环境容纳量 K值

23.【解答】解:(1)前4年λ=1,所以该种群数量基本不变,第9年时λ<1,所以松鼠的年龄组成最可能表现为衰退型.由于4~10年时λ<1,种群数量减少,在10~20年时λ>1,种群数量持续增加,所以第10年松鼠的种群密度最低.

(2)第16~⒛年时λ>1且不变,此时种群的增长率也不变,所以松鼠种群数量将呈J型曲线增长,从物种之间的关系解释,可能的原因有食物充足;竞争者减少;捕食者减少等.

【答案】:

(1)基本不变 衰退 10

(2)J 食物充足;竞争者减少;捕食者减少等

24.【解答】解:在自然界中种群数量受环境因素的影响和人为因素的影响,种群数量的变化情况将会有上升、下降、波动和灭绝变化情况.

【答案】:

上升 下降 波动 灭绝

25.【解答】解:(1)个区域内的全部马尾松可称为一个种群,研人员通常以不同胸径大小的马尾松个体数代替其年龄结构,进一步预测种群未来数量的变化趋势.

(2)选取样地时应随机取样.收获全部植物,按照植被类型分类后,测定生物量.由于S2群落生物量普遍低于S1,所以图中代表恢复群落生物量的是S2.图中代表原始林群落生物量的是S1

(3)恢复群落植被的总生物量为10.9+6.5+1.6=19,原始林群落的总生物量为55.0+36.2+3.8=95,=5,所以原始林群落的总生物量是恢复群落植被的5倍,原因是由于山体滑坡后生态系统的恢复力稳定性较低,群落在短时间内难以恢复到原状.

【答案】:

(1)种群 年龄结构 种群未来数量

(2)随机 植被类型 S1

(3)5 恢复力稳定性

三.解答题(共5小题)

26.【解答】解:(1)植物种群密度的调查方法是样方法,取样的关键是随机取样.

(2)田鼠的活动范围较大,通常采用标志重捕法估算某地区田鼠的种群数量;标志重捕法是在被调查种群的生存环境中捕获一部分个体将这些个体进行标志后再放回原来的环境,经过一定期限后进行重捕,根据重捕中标志的个体占总捕数的比例,来估算该种群的数量,若某地段种群中个体数为N,其中标志总数为M,重捕总数为n,重捕中被标志的个体数为m,则有N:M=n:m,N=,当在1hm2范围内,第一次捕获并标记40只田鼠,第二次捕获30只,其中有标记的15只,则该地段田鼠的数量N==80只,即该生态系统中田鼠的种群密度是80只/hm2;若标记的田鼠有部分被鼬捕食,即m偏小,则由此算出的种群数量N=偏大,会导致种群密度估算结果偏大.

(3)调查统计发现田鼠繁殖能力很强,在最初的一个月内,种群数量每天增加1.47%,根据是调查统计的数据(或具体的种群数量特征),所构建的田鼠种群增长模型为Nt=N0?λt,由此可知田鼠在最初的一个月内的生存环境条件是理想条件,种群数量增长的曲线是J型曲线,由此可知田鼠在最初的一个月中的生存环境条件一种理想条件,即空间条件充裕、食物充足、气候适宜、缺少天敌.

(4)图甲是与这种昆虫种群数量相关的出生率和死亡率的变化曲线.在B点后由于生活资源和空间有限、天敌增多,种群的死亡率增加.

(5)据图分析,出生率和死亡率的差值为种群增长率,种群增长率先增加后减少为0,说明种群增长为S型曲线;在B点时,出生率和死亡率的差值最大,种群补充量最大;在D点时,出生率等于死亡率,此时种群数量达到最大值(K值),其群数量的变化曲线如下图:

.

【答案】:(1)样方 随机取样

(2)标志重捕 80 偏大

(3)调查统计的数据(或具体的种群数量特征) 空间条件充裕、食物充足、气候适宜、缺少天敌

(4)生活资源和空间有限 天敌增多

(5)(画成“S”型曲线,纵坐标上A点对应起点,D点对应K值)

27.【解答】解:(1)农村留守人口减少的原因是农村人口去城市打工,这种人口数量变动的特征称之为迁出率;城市人口的增多的原因是大量外来人口到城市打工,这种人口数量变动的特征称之为迁入率。西部地区老年人口多,青少年人口外迁,造成了本地区的人口年龄组成变为衰退型。

(2)人类活动能够使群落的演替不同于自然演替的速度和方向进行。物种越丰富,生态系统的抵抗力稳定性越强。

(3)在鱼塘养鱼过程中,一定要捕捉除去鲶鱼等捕食其他鱼类等肉食性鱼类,从能量流动的角度解释这么做的目的是调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类有益的方向。

【答案】:(1)迁入(率) 迁出(率) 衰退

(2)速度和方向 抵抗力

(3)调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类有益的方向

28.【解答】解:(1)用样方法种群密度时,为避免调查者主观因素的影响,要做到随机取样.

(2)草原上,鼠的活动量较大,一般用标志重捕法来估算种群密度.出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定鼠的种群密度.

(3)图1表示某草原生态系统中鼠种群的λ随时间变化的曲线,图2表示此生态系统中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线.

①图1曲线所示种群在前5年都以一个定值(λ>1)不停的增长,因此该种群数量变化呈“J”型增长.在5~10年之间λ>1,因此20年中种群数量最多的是第10年,在10~20年期间,λ<1,当年种群数量少于年前种群数量,年龄组成为衰退型.

②图2中甲乙两种群数量增长速率先增加后减少,最后为0,呈S型曲线,乙种群密度最大的时间点为出生率等于死亡率时,即 t5.

③图2中在t2一t3时间内,甲种群不停呈增长型,其年龄组成类型是增长型.

【答案】:(1)随机取样

(2)标志重捕法 出生率和死亡率、迁入率和迁出率

(3)①5 10 10~20 ②S t5③增长型

29.【解答】解:(1)种群的最基本数量特征是种群密度。

(2)根据表格分析可知,初始种群规模在28时,6.5%的灭绝概率种群存活200年;初始种群规模在30时,为4.1%的灭绝概率种群存活200年,而以“小于5%的灭绝概率种群存活200年”作为种群可以维持存活的标准,因此该初始种群规模的最小范围是28﹣30只之间。

(3)若仍以“小于5%的灭绝概率种群存活200年”作为种群可以维持存活的标淮,则根据曲线图分析,当限制压增大到0.02时,“最小存活种群”的规模为160只。据图分析可知,随着限制压的增大,种群的灭绝率越高,即种群的灭绝可能性会增加,维持种群存活的最小规模会增大。

(4)根据以上分析可知,影响种群存活的因素有初始种群规模、限制压,因此针对秦岭大熊猫的保护建议有:保证现有的环境状况不恶化、将偷猎和捕捉限制在一定范围之内。

【答案】:(1)种群密度(2)28﹣30(3)增加 增大 160

(4)保证现有的环境状况不恶化(或“逐步恢复大熊猫的生存环境”) 将偷猎和捕捉限制在一定范围之内

30.【解答】解:(1)图1中,样方面积为S0时,物种数目达到最大,因此调查该森林物种数的样方面积最好是S0m2.调查动物种群的密度一般采用标志重捕法,根据标志重捕法计算公式:种群中个体数(N)=重捕总数×标志总数÷重捕中被标志的个体数,若被标记的个体死亡,即重捕中被标志的个体数减小,则估算出的理论值比实际值偏大.

(2)图2曲线中,种群密度为D时,出生率等于死亡率,种群数量达到最大值(环境容纳量,K值);B点时,出生率与死亡率的差值最大,此时种群的增长速率最大,因此要获得最大捕获量,又要使该动物资源的更新能力不受破坏,应使该动物群体的数量保持在图中B点.

(3)由曲线3可知,在第1﹣5年间,λ>1,而且不变,种群持续增加,增长模型呈J型;在第15﹣20年间,λ值小于1,种群数量在不断减小,因此种群的年龄组成为衰退型.

【答案】:(1)S0 标志重捕法 偏高

(2)D B (3)J型 衰退型

一.选择题(共20小题)

1.蒲公英为一年生植物,每个成熟植株能产生许多种子.自然状况下,其种子随风飘落到某草地上萌发生长,形成一个新的种群,下列叙述正确的是( )

A.蒲公英的种群数量呈非周期性波动

B.蒲公英在第一个生长期呈集群分布

C.该种群的存活曲线符合对角线性特征

D.动物取食蒲公英不能将蒲公英的种群密度压制在低水平

2.下列关于种群和群落的说法,正确的是( )

A.种群密度能准确地反映种群数量的变化趋势 B.沙丘和冰川泥上开始的演替属于次生演替

C.种群的环境容纳量是指种群的最大数量 D.群落中的物种组成是区分群落的重要依据

3.下列有关种群特征的叙述,正确的是( )

A.自然增长率是决定种群兴衰的晴雨表

B.个体数量多的种群,其种群密度也大

C.死亡率越高的种群,其种群数量衰退的也越快

D.处于生殖前期的个体数量越多,其种群增长越快

4.如图所示为某池塘内鲤鱼种群出生率与死亡率的比值变化曲线图.下列相关叙述正确的是( )

A.图中a点和b点,鲤鱼种群的增长率一定相等

B.0﹣d时间段内,曲线最低点鲤鱼种群的增长率小于零

C.a﹣b时间段内,该锂鱼种群的年龄组成为稳定型

D.b﹣c时间段内,该鲤鱼种群的数量逐渐减少

5.科研人员对某湖泊中一个岛屿的社鼠种群特征进行了调查研究,部分结果如图,下列分析正确的是( )

A.社鼠种群在冬季时,因为天冷,繁殖能力减弱,年龄组成为衰退型

B.杜鼠种群在夏季时,因为气候适宜,繁殖能力增强,种群数量增加

C.社鼠种群数量增加过程中,种群的雌雄性别比例下降,且雌性死亡率低

D.性别比例维持较高水平时不利于社鼠种群数量的增加

6.蒲公英种群密度取样调查过程是( )

①随机选取若干样方 ②计数每个样方的个体数目 ③确定某一地段中的蒲公英为调查对象 ④计算种群密度⑤求每个样方的种群密度.

A.①②③⑤④ B.①③②④⑤ C.③①②⑤④ D.①④②③⑤

7.下列有关研究方法的叙述,错误的是( )

A.调杏农田中蚜虫、蚯蚓、田鼠的种群密度可以采用样方法

B.研究生态系统的反馈调节可以采用构建概念模型的方法

C.统计土壤小动物的方法主要有记名计算法或目测估计法

D.制作的生态缸要密闭,放置在室内通风、光线良好的地方

8.某研究机构对某区域的一种田鼠进行了调查,所调查样方的总面积为2hm2 (1hm2=10000m2),统计所捕获的鼠数量(只)、性别等,进行标记后放归,3日后进行重捕与调查.调查数据如下表:

捕获数

标记数

雌性个体数

雄性个体数

初捕

50

50

28

22

重捕

50

10

32

18

以下是某同学对数据的分析结果,正确的是( )

A.田鼠在被捕捉过一次后更难捕捉,统计的种群密度比实际低

B.该地区田鼠的平均种群密度约为125只/hm2

C.综合两次捕获情况,该田鼠种群的性别比例()约为7:2

D.此调查方法可以用来调查土壤中小动物类群的丰富度

9.下列有关调查动物种群密度方法的叙述,正确的是( )

A.计数培养液中酵母菌数量不需要设置对照组,不需要做重复实验

B.对于活动能力强、活动范围大的动物最好采用样方法调查种群密度

C.用标志重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,且与标记状况、年龄和性别无关

D.通常采用标志重捕法调查农作物上的蚜虫的种群密度和植物叶片上的昆虫卵的密度

10.如图表示一个生物群落中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线,下列叙述中不正确的是( )

A.甲、乙两个种群可能为竞争关系,甲的竞争力小于乙,竞争强度:弱→强→弱?

B.t1﹣t2时间内甲、乙种群呈“S”型增长,甲种群从t2开始出现环境阻力?

C.t2﹣t3时间内甲种群出生率下降,死亡率上升,但出生率仍大于死亡率?

D.t3﹣t5时间内甲、乙两种群的年龄组成不同

11.假定当年种群数量是一年前种群数量的λ倍,如图表示λ值随时间的变化曲线.下列相关叙述错误的是( )

A.O~a年,其年龄组成是稳定型

B.a~b年,出生率小于死亡率

C.b~c年,种群数量增加,种群呈“S”型增长

D.c~d年,种群数量增加,种群呈“J”型增长

12.微藻A和微藻B可以利用营养盐(K2HPO4)进行生长。图甲为单独培养时的生长情况;图乙为两种微藻对营养离子的利用情况;图丙为混合培养时的结果。下面相关叙述错误的是( )

A.图丙的结果与所提供的营养离子浓度无关

B.单独培养两种微藻,其生长符合“S”型曲线

C.估算微藻的数量可采用抽样检测法

D.两种微藻在利用营养离子上存在竞争关系

13.某兴趣小组研究放牧对某地高寒草甸植物物种丰富度的影响,结果如图所示,下列有关分析错误的是( )

A.随着放牧强度的增加,该地区植物物种丰富度呈下降趋势

B.调查物种丰富度时,不能对采集到的数据取平均值

C.过度放牧会导致高寒草甸退化,草甸的生态功能下降

D.维持牧草和放牧数量的适宜比例,能保证高寒草甸不发生演替

14.科研人员为有效控制某生态系统中的某种害虫,引入了该害虫的天敌,并用一段时间的调查数据构建了如图所示的模型(箭头方向代表曲线变化趋势)。仅从该模型分析,图中最可能代表害虫和天敌K值的数据分别为( )

A.N1和P1 B.N1和P2 C.N2和P2 D.N3和P3

15.某生物能在一定的条件下生活繁殖,其繁殖周期为1天.某调查小组利用一定的技术手段对该生物的种群数量(X)进行调查,并且用对数log2X表示调查结果(Y).其调查结果如表:下列和该生物种群数量变化的描述中,正确的是( )

调查天数(N)

第一天

第二天

第三天

第四天

第五天

第N天

调查结果(Y)

5

6

7

8

9

…

A.该生物种群数量的变化曲线应为右图中的b

B.该生物种群增长率M=2(/天)

C.该生物种群是在类似理想条件下生活繁殖的

D.该生物种群数量变化曲线应为图中的c

16.科研人员对某生态系统进行研究,连续七年监测栗瘿蜂和长尾小蜂的数量变化,结果如图,由此推断( )

A.这两种蜂不可能属于同一条食物链中的相邻两个营养级

B.两种蜂的种群数量在未来五年可能仍然会是波动性变化

C.长尾小蜂的数量变化只和栗瘿蜂有关

D.这两种蜂数量的增多提高了该生态系统的稳定性

17.某种动物迁入新的环境后,其在8年间的种群增长速率如表所示,据表分析可知( )

年份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

增长速率

0.66

1.52

2.83

3.69

2.91

1.20

0.03

0.01

A.在这8年间,该动物种群的增长曲线大致呈“J”型

B.第5年时该动物的年龄组成为衰退型

C.与第2年相比,该动物在第8年时的种内斗争比较激烈

D.第4年时,该动物的种群数量很可能为该种动物在此环境中的环境容纳量

18.在如图所示的四个种群年龄分布类型中,哪一类型种群灭绝的可能性最大( )

A. B. C. D.

19.在农田生态系统害虫防治中,害虫种群密度变化情况示意图(经济阈值是指害虫种群密度影响农田经济效益的最低值)如下.在A、B、C、D、E点进行了农药防治或引入了天敌进行生物防治.下列有关叙述正确的是( )

A.在农药的作用下,害虫的抗药性基因突变率在D点显著高于B点

B.E点是生物防治,A、B、C、D点是药物防治

C.害虫的种群年龄结构为衰退型

D.食物的短缺降低了害虫的存活率

20.种群的数量变化曲线如图中a,b;所示.下列叙述正确的是( )

A.当种群数量达到K值时出生率等于零

B.当某害虫种群数量达到K/2时,进行杀虫效果最佳

C.若空间充足,种群数量增长一定如曲线a所示

D.若曲线b1变成曲线b2,说明该种群生存环境变得恶劣

二.填空题(共5小题)

21.某地由于引入一种植物,对该地区生物多样性造成了一定影响.科研工作者对此进行了多项研究.请分析回答下列问题:

(1)某样方内该植物的分布如图1所示,则此样方内该植物的数量应记为 株.

(2)用样方法对该植物和本地原有四种植物的种群密度进行调查,结果如表(单位:株/m2).请在相应的坐标图2中绘出该引入植物的种群密度变化曲线(在曲线上用字母标注引入植物).

年份

A

B

C

D

E

1991

10.0

0.3

3.0

3.0

3.2

1992

9.2

0.7

2.1

2.0

2.8

1993

8.0

1.8

1.1

0.4

1.7

1994

6.8

5.1

0.3

0.0

1.3

1995

5.5

8.7

0.0

0.0

0.5

1996

4.0

9.6

0.0

0.0

0.4

1997

3.2

9.6

0.0

0.0

0.2

(3)引入植物造成的后果称为生物入侵,主要的两个原因是 、 .

(4)某研究小组为了进一步研究该入侵植物,把该植物和一种本地植物在一适宜地块内混合种植,并绘制出两个种群的增长速率曲线(如图3).下列相关叙述中不正确的是

A.乙为该入侵植物,甲的数量从t3开始减少

B.t1~t3时间内,甲种群的增长曲线呈“S”型

C.t2、t4时,甲、乙的数量分别达到最大

D.影响乙种群在t4后变化的主要因素是生存空间和资源等

(5)研究小组利用该植物又进行了种植密度与产量关系的研究.在实验田中划出5块面积和土壤肥力等条件均相同的区域,分别种植数量不等、分布均匀的该植物.待成熟后分别统计平均单株荚果数量、每个荚果中的种子数,结果如表.

区域号

1

2

3

4

5

植株数量

200

400

600

800

1000

荚果数/株

8.3

6.1

4.6

2.7

2.1

种子数/荚果

6.0

5.9

6.2

5.9

6.0

结果反映的规律之一是:平均单株结豆荚数随种植密度增加而 ;

结果反映的另一规律是:平均单荚中种子数量 .

比较不同区域收获种子的总量,说明要获得农作物高产应做到合理密植.

22.在特定的环境条件不受破坏的情况下,在一定的空间时间内,种群所能维持的种群最大数量称之为 ,又称 值.但是在自然界中影响种群K值的因素很多,以造成种群数量的波动或下降,甚至死亡.

23.在调查某林场松鼠的种群数量时,计算当年种群数量与一年前种群数量的比值(λ),并得到如下图所示的曲线.请据此回答下列问题:

(1)前4年该种群数量 (填“增大”、“减小”或“基本不变”),第8年调查松鼠的年龄组成,最可能表现为 型.第 年松鼠的种群密度最低.

(2)第16~20年松鼠种群数量将呈 型曲线增长,从物种之间的关系解释,可能的原因有 .

24.种群数量的变化情况有 , , 和 .

25.我国某自然保护区因地震导致山体滑坡的30年后,科研人员对山体滑坡区域的恢复群落和未受干扰的原始林群落不同植被类型的相关情况进行了调查研究.

(1)调查发现,在两个群落中都有同种马尾松,但具体分布相差较大,一个区域内的全部马尾松可称为一个 ,科研人员通常以不同胸径大小的马尾松个体数代替其 ,进一步预测 的变化趋势.

(2)生物量是指某一调查时刻单位面积内现存生物的有机物总量.科研人员在两个群落中 选取多个样地,收货全部植物,按照 分类后,测定生物量,结果如图所示.图中代表原始林群落生物量的是 (选填“S1”或“S2”).

(3)原始林群落植被的总生物量是恢复群落的 倍.这是由于山体滑坡后 稳定性较低,群落在短时间内难以演替到原状.

三.解答题(共5小题)

26.在某一片小麦田中,长着许多杂草,还有食草昆虫、青蛙、鼠、蛇等动物活动.某研究小组对该农田生态系统进行研究,请根据所学的知识回答:

(1)研究小组要估算该农田中荠菜的种群密度,应采用 法估算该地区田鼠的种群数量.在取样时,关键要做到 .

(2)研究小组为了监测和预报该生态系统内鼠害的发生情况,对田鼠种群数量的变化规律进行了研究.研究者通常采用 法估算该地区田鼠的种群数量.在1hm2范围内,第一次捕获并标记40只田鼠,第二次捕获30只,其中有标记的15只.该种群密度是 只/hm2.若标记的田鼠有部分被鼬捕食,则会导致种群密度估算结果 (偏大、偏小).

(3)调查统计发现田鼠繁殖能力很强,在最初的一个月内,种群数量每天增加1.47%.根据 ,构建的田鼠种群增长模型为Nt=N0?λt,由此可知田鼠在最初的一个月中的生存环境条件是 .

(4)此农田中新迁入了一种食草昆虫,下图甲是与这种昆虫种群数量相关的出生率和死亡率的变化曲线.请说出种群在B点后死亡率明显增加的原因: (答两点).

(5)请根据图甲在图乙坐标系中画出种群数量的变化曲线(将A、D 标在纵坐标的合适位置上)

.

27.由于我国经济发展的不均衡性,使中西部地区大多数农村年轻人选择到我国的东部经济发达地区打工,西部地区少数留守的青壮年劳动力有的开垦荒山变果林,有的改造洼地成鱼塘,以及在山中放养土鸡和野猪等。请问答下列问题:

(1)城市人口的增多与农村留守人口的减少,这种影响人口数变动的因素称为 ,西部地区老年人口多,青少年人口外迁,造成了本地区的人口年龄组成变为 型。

(2)荒山、洼地经过改造成为果林、鱼塘,说明人类的活动能够改变群落演替的 ,经改造后的生物群落丰富度增加,使得西部地区生态系统的 稳定性增强。

(3)在鱼塘养鱼过程中,一定要捕捉除去鲶鱼等捕食其他鱼类等肉食性鱼类,从能量流动的角度解释这么做的目的是 。

28.请结合所学知识回答与草原生态系统相关的问题:

(1)用样方法调查某种双子叶植物种群密度时,为避免调查者主观因素的影响,要做到 .

(2)草原上,鼠的种群密度调查采用 法,对鼠的种群密度起决定因素的是 .

(3)图1表示某草原生态系统中鼠种群的λ随时间变化的曲线,图2表示此生态系统中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线.

①图1曲线所示种群数量在前 年的变化成“J”型增长,在1~20年中种群数量最多的是第 年,在 年期间,年龄组成为衰退型.

②图2中甲乙两种群数量增长呈 型曲线,乙种群密度最大的时间点为

③图2中在t2一t3时间内,甲种群的年龄组成类型是 .

29.“种群存活力”分析可用于研究一些因素如何影响到种群灭绝的可能性,这种研究方法目前已被用来评价秦岭大熊猫现有种群的存活能力,并借此探讨相应的保护措施。

请回答下列问题:

(1)研究秦岭大熊猫种群动态,常需要调查种群密度,它是种群最基本的 特征。

(2)在环境条件不变的情况下,对秦岭大熊猫进行“种群存活力”分析时,得到如表所示的数据,请据表分析回答。

初始种群规模/只

10

20

25

28

30

40

50

70

种群在200年内的灭绝概率

0.412

0.132

0.076

0.065

0.041

0.010

0.002

0

若以“种群在200年内的灭绝概率小于5%”作为种群可以维持存活的标准,则该种群维持存活所需的最小初始规模范围在 只之间。

(3)若以环境质量下降、自然灾害以及人类的偷猎和捕捉等限制种群数量增长的环境阻力为“限制压”。如图曲线表示不同“限制压”下(以小数表示)初始规模不同的种群与其在200年内的灭绝概率(%)的关系。请据图分析:

由图可知,随着限制压的增大,种群的灭绝可能性会 ,维持种群存活的最小规模会 (填“增大”“减小”或“不变”)。若仍以“小于5%的灭绝概率种群存活200年”作为种群可以维持存活的标淮,则当限制压增大到0.02时,“最小存活种群”的规模为 只。

(4)基于上述研究结果,请你提出2种针对秦岭大熊猫的保护建议: 、 。

30.某野外调查小组在我国东部地区对东部群落进行深入调查,获得下面有关信息资料,请分析回答:

(1)调查获得了树林中物种数与样方面积的关系图如图1,调查该森林物种数的样方面积最好是 m2.如果要调查动物种群的密度一般采用 ,若被标记的动物中有少量个体死亡,则导致调查结果 (填偏高或偏低).

(2)科研人员对海洋某种食用生物进行研究,得出了与种群密度相关的出生率和死亡率的变化,如图2所示,在种群密度为 点时,表示种群的环境所允许的最大值(K值);图中既要获得最大捕获量,又要使该动物资源的更新能力不受破坏,应使该动物群体的数量保持在图中 点所代表的水平上.

(3)图3是调查小组从当地主管部门获得的某一种群数量变化图.据此分析,在第1﹣5年间,种群增长模型呈 曲线;15﹣20年间,种群的年龄组成均为 .

参考答案

一.选择题(共20小题)

1.【解答】解:A、蒲公英的种群数量呈周期性波动,A错误;

B、蒲公英在第一个生长期呈随机分布,B错误;

C、该种群的存活曲线不符合对角线性特征,符合曲线凹形,C错误;

D、植物会自行进行保护,故动物取食蒲公英不能将蒲公英的种群密度压制在低水平,D正确。

【答案】:D。

2.【解答】解:A、种群密度反映了种群在一定时期的数量,但不能反映种群数量的变化趋势,要想知道种群数量的消长,还需要研究种群的年龄组成等其他数量特征,A错误;

B、沙丘和冰川泥上开始的演替属于初生演替,B错误;

C、环境容纳量是指特定环境所能容许的种群数量的最大值,C错误;

D、群落的物种组成是区别不同群落的重要特征,D正确。

【答案】:D。

3.【解答】解:A、自然增长率大于0,种群数量增加,自然增长率小于0,种群数量减少,自然增长率是决定种群兴衰的晴雨表,A正确;

B、种群密度指的是单位面积或体积上的种群数量,个体数量多的种群,其种群密度不一定大,B错误;

C、种群数量取决于出生率﹣死亡率的差,死亡率越高的种群,若其出生率也很高,种群数量可能上升,C错误;

D、处于生殖期的个体数量越多,其种群增长越快,D错误。

【答案】:A。

4.【解答】解:A、据图可知,a、b两点种群出生率与死亡率比值相等,但种群的自然增长率=出生率﹣死亡率,不一定相等,A错误;

B、0﹣d时间段内,曲线最低点出生率与死亡率比值小于1,鲤鱼种群的增长率小于零,B正确;

C、a﹣b时间段内,种群出生率与死亡率比值大于1,出生率大于死亡率,鲤鱼的种群数量会越来越多,该锂鱼种群的年龄组成为增长型,C错误;

D、b﹣c时间段内,该鲤鱼种群的数量先增加,后减少,D错误。

【答案】:B。

5.【解答】解:A、该社鼠种群数量在春季大于冬季,可见社鼠种群在冬季时,年龄组成为增长型,A错误;

B、曲线中看出,从夏季到秋季社鼠数量总体趋势是减少,B错误;

C、看图可知:从冬季到春季,社鼠种群数量增加过程中,种群的雌雄性别比例下降,且雌性死亡率低才会使种群数量增加,C正确;

D、秋冬季社鼠种群中雌性明显多于雄性,该季节社鼠种群数量相对较少;冬季性别比例扔维持较高水平,但是种群数量却逐渐增加,D错误。

【答案】:C。

6.【解答】解:调查蒲公英种群密度时,宜采用样方法,其过程为:③确定某一地段中的蒲公英为调查对象→①随机选取若干样方→②计数每个样方的个体数目→⑤求每个样方的种群密度→④计算种群密度。

【答案】:C。

7.【解答】解:A、田鼠活动能力强,种群密度的调查方法是标志重捕法,A错误;

B、研究生态系统的反馈调节可以采用构建概念模型的方法,B正确;

C、记名计算法和目测估计法是丰富度的统计方法,C正确;

D、制作的生态缸必须密闭,放置在室内通风、光线良好的地方,避免阳光直射,D正确。

【答案】:A。

8.【解答】解:A、根据题意和图表分析可知:初捕和重捕量都是50只,没有体现田鼠在被捕捉过一次后更难捕捉,A错误;

B、该地区田鼠的平均种群密度约为50×50÷10÷2=125只/hm2,B正确;

C、根据调查数据无法确定该田鼠种群的性别比例,C错误;

D、由于土壤动物活动能力强(不适合样方法)、身体微小(不适合标志重捕法),一般采用取样器取样法调查土壤中小动物物种的丰富度,D错误。

【答案】:B。

9.【解答】解:A、该实验中,酵母菌种群数量的变化在时间上形成自身对照,无需设置对照组,要获得准确的实验数据,必须重复实验,求平均值,A错误;

B、对于活动能力强、活动范围大的动物最好采用标志重捕法调查种群密度,B错误;

C、运用标志重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,而与标记状况、年龄和性别无关,C正确;

D、对农作物上的蚜虫,植物叶片上的昆虫卵常采用样方法调查种群密度,D错误。

【答案】:C。

10.【解答】解:A、甲、乙两种群可能为竞争关系,甲的种群数量最终减少,说明竞争力弱,t1~t3时间内甲乙种群数量都增加,则竞争强度由弱→强,t3时间后,甲种群数量减少,则竞争能力减弱,A正确;

B、甲在t1~t3呈现“S”型增长曲线,而乙种群在t1~t5呈现“S”型增长曲线,B错误;

C、t2~t3时间内,甲种群增长速率下降,使得出生率下降,死亡率上升,但出生率仍大于死亡率,C正确;

D、甲在t3~t5种群增长率为负值,使得种群数量减少,种群的年龄结构为衰退型;乙在t3~t5种群增长率为正值,使得种群数量增加,种群的年龄结构为增长型,D正确。

【答案】:B。

11.【解答】解:A、分析图解可知,0~a年,λ值为1,所以种群数量不变,其年龄组成是稳定型,A正确;

B、a~b年,λ值小于1,所以种群数量下降,因此种群的出生率小于死亡率,B正确;

C、b~c年,λ值小于1时,种群数量减少,λ值大于1时,种群数量增加,种群不呈“S”型增长,C错误;

D、c~d年,λ值等于2,种群数量增加,呈“J”型增长,D正确。

【答案】:C。

12.【解答】解:A、在高浓度营养离子浓度下,A微藻竞争能力强于B微藻,在低P浓度下,B微藻的竞争能力强,A微藻的竞争力弱,图丙结果和所提供的营养离子浓度密切相关,A错误;

B、根据图甲可知:单独培养两种微藻,其生长符合“S”型曲线,B正确;

C、和“探究酵母菌种群数量变化”实验一样,估算微藻的数量可采用抽样检测法,C正确;

D、微藻A和微藻B都可以利用营养盐(K2HPO4)进行生长,两种微藻在利用营养离子上存在竞争关系,D正确。

【答案】:A。

13.【解答】解:A、根据柱形图分析,在2010、2011、2012年,随着放牧强度的增加,该地区植物物种丰富度呈下降趋势,A正确;

B、调查物种丰富度时,是对物种数目的调查,应该全部统计,不需要对采集到的数据取平均值,B正确;

C、过度放牧会导致高寒草甸退化,自我调节能力减弱,草甸的生态功能下降,C正确;

D、持牧草和放牧数量的适宜比例,能保证高寒草甸的相对稳定性,但群落仍然发生演替,D错误。

【答案】:D。

14.【解答】解:分析该模型,如果天敌数量下降到某一阀值以下,害虫数量种数量就上升,而天敌数量如果增多,害虫种数量就下降,反之,如果害虫数量上升到某一阀值,天敌数量就增多,而害虫种数量如果很少,天敌数量就下降。即害虫种群数量超过N2,则引起天敌种群数量增加;天敌种群数量超过P2,则害虫数量即减少,两者相互作用,使害虫和天敌的数量在N2和P2水平上保持动态平衡。

【答案】:C。

15.【解答】解:A、该生物种群数量的变化曲线应为右图中的a,A错误;

B、该生物种群增长率M==1,B错误;

C、该生物种群是在类似理想条件下生活繁殖的,C正确;

D、该生物种群数量变化曲线应为图中的a,D错误。

【答案】:C。

16.【解答】解:A、根据题意和图示分析可知:板栗园内的栗廋蜂数目增多,引起长尾小蜂的数量增多;长尾小蜂的数量增多后,又导致栗廋蜂数目减少,这两个物种的种间关系是捕食关系。两种蜂可能属于同一食物链中的相邻两个营养级,A错误;

B、这两个物种的种间关系是捕食关系。栗瘿蜂的种群数量在未来五年将在某一范围内上下波动,B正确;

C、长尾小蜂的数量变化不仅与栗瘿蜂有关,还与生活空间和食物有关,C错误;

D、生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性,而抵抗力稳定性取决于物种的数目,而非种群的数量,D错误。

【答案】:B。

17.【解答】解:A、在这8年间,该动物种群的增长曲线大致呈“S”型,A错误;

B、,第5年时该动物的种群数量增加,年龄组成为增长型,B错误;

C、与第2年相比,第8年时种群数量多,种内斗争比较激烈,C正确;

D、与第4年相比,该动物在第5年时的种群增长速率减少,但大于0,则数量增加,D错误。

【答案】:C。

18.【解答】解:A、种群中繁殖前期个体很多,繁殖后期个体很少,这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大,A错误;

B、种群中各年龄期的个体数目比例适中,数目接近。这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定,B错误;

C、种群中繁殖后期的个体数较多,使得种群密度减少,但繁殖前期的个体数也不少,使得种群不容易灭绝,C错误;

D.繁殖后期个体数太多、繁殖前期的个体数目太小,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小,最容易灭绝,D正确。

【答案】:D。

19.【解答】解:A、基因突变率具有不定向性,与农药的使用没有必然关系,A错误;

B、由图可知,在A.B.C.D进行防治后种群密度又会上升,应该是药物防治,而E点后种群密度降低并稳定在一定程度,故E点是生物防治,B正确;

C、E点后害虫的种群密度才降低,则E点后种群年龄结构应是衰退型,C错误;

D、由题意可知,害虫的存活率降低是因为使用药物或者引入天敌,D错误。

故选:B。

20.【解答】解:A、种群数量达到 K 值时出生率和死亡率相等,并不是等于零,A错误;

B、时种群增长速率最大,故防治害虫应在害虫数量没达到时进行,B错误;

C、种群的“J”型增长曲线是理想状态下的一种动态变化,条件是食物和空间条件充裕、无天敌等,C错误;

D、曲线b1的K值较高,当种群生存环境变得恶劣,K值下降,变成曲线b2,D正确。

【答案】:D。

二.填空题(共5小题)

21.【解答】解:(1)样方法计数时,对样方内植物统计时除统计样方内部全部同种植物外,还要统计两个相邻边及其顶角(一般数左不数右、数上不数下)上的同种植物,则样方内的植物数量为15株/m2.

(2)根据表中数据描点划线,曲线图如下:

(3)引入植物造成的后果称为生物入侵,主要的两个原因是生存环境适宜和缺少天敌,使得种群数量无限增殖,呈现J型曲线.

(4)A.从结果看,乙处于竞争优势地位,为入侵植物,增长率为负值,则种群数量减少,则甲的数量从t3开始减少,A正确;

B.甲在t1~t3呈现“S”型增长曲线,而乙种群在t1~t5呈现“S”型增长曲线,B正确;

C.t2、t4时,甲、乙的种群增长率最大,t3、t5时,甲、乙的数量分别达到最大,C错误;

D.由于生存空间和资源等的影响,乙种群在t4后基本不变,D正确.

故选:C.

(5)①从图表中可以看出,由于种植密度增加使平均单株能利用的资源量减少,导致结荚数量减少,所以平均单株结豆荚数随种植密度增加而减少.

②平均单荚所结种子数量几乎没有变化,说明平均单荚所结种子数量不随种植密度变化而改变.因此,要获得农作物高产量应做到合理密植.

【答案】:

(1)15

(2)

(3)生存环境适宜 缺少天敌

(4)C

(5)减少 不随种植密度变化而改变

22.【解答】解:在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值.

【答案】:

环境容纳量 K值

23.【解答】解:(1)前4年λ=1,所以该种群数量基本不变,第9年时λ<1,所以松鼠的年龄组成最可能表现为衰退型.由于4~10年时λ<1,种群数量减少,在10~20年时λ>1,种群数量持续增加,所以第10年松鼠的种群密度最低.

(2)第16~⒛年时λ>1且不变,此时种群的增长率也不变,所以松鼠种群数量将呈J型曲线增长,从物种之间的关系解释,可能的原因有食物充足;竞争者减少;捕食者减少等.

【答案】:

(1)基本不变 衰退 10

(2)J 食物充足;竞争者减少;捕食者减少等

24.【解答】解:在自然界中种群数量受环境因素的影响和人为因素的影响,种群数量的变化情况将会有上升、下降、波动和灭绝变化情况.

【答案】:

上升 下降 波动 灭绝

25.【解答】解:(1)个区域内的全部马尾松可称为一个种群,研人员通常以不同胸径大小的马尾松个体数代替其年龄结构,进一步预测种群未来数量的变化趋势.

(2)选取样地时应随机取样.收获全部植物,按照植被类型分类后,测定生物量.由于S2群落生物量普遍低于S1,所以图中代表恢复群落生物量的是S2.图中代表原始林群落生物量的是S1

(3)恢复群落植被的总生物量为10.9+6.5+1.6=19,原始林群落的总生物量为55.0+36.2+3.8=95,=5,所以原始林群落的总生物量是恢复群落植被的5倍,原因是由于山体滑坡后生态系统的恢复力稳定性较低,群落在短时间内难以恢复到原状.

【答案】:

(1)种群 年龄结构 种群未来数量

(2)随机 植被类型 S1

(3)5 恢复力稳定性

三.解答题(共5小题)

26.【解答】解:(1)植物种群密度的调查方法是样方法,取样的关键是随机取样.

(2)田鼠的活动范围较大,通常采用标志重捕法估算某地区田鼠的种群数量;标志重捕法是在被调查种群的生存环境中捕获一部分个体将这些个体进行标志后再放回原来的环境,经过一定期限后进行重捕,根据重捕中标志的个体占总捕数的比例,来估算该种群的数量,若某地段种群中个体数为N,其中标志总数为M,重捕总数为n,重捕中被标志的个体数为m,则有N:M=n:m,N=,当在1hm2范围内,第一次捕获并标记40只田鼠,第二次捕获30只,其中有标记的15只,则该地段田鼠的数量N==80只,即该生态系统中田鼠的种群密度是80只/hm2;若标记的田鼠有部分被鼬捕食,即m偏小,则由此算出的种群数量N=偏大,会导致种群密度估算结果偏大.

(3)调查统计发现田鼠繁殖能力很强,在最初的一个月内,种群数量每天增加1.47%,根据是调查统计的数据(或具体的种群数量特征),所构建的田鼠种群增长模型为Nt=N0?λt,由此可知田鼠在最初的一个月内的生存环境条件是理想条件,种群数量增长的曲线是J型曲线,由此可知田鼠在最初的一个月中的生存环境条件一种理想条件,即空间条件充裕、食物充足、气候适宜、缺少天敌.

(4)图甲是与这种昆虫种群数量相关的出生率和死亡率的变化曲线.在B点后由于生活资源和空间有限、天敌增多,种群的死亡率增加.

(5)据图分析,出生率和死亡率的差值为种群增长率,种群增长率先增加后减少为0,说明种群增长为S型曲线;在B点时,出生率和死亡率的差值最大,种群补充量最大;在D点时,出生率等于死亡率,此时种群数量达到最大值(K值),其群数量的变化曲线如下图:

.

【答案】:(1)样方 随机取样

(2)标志重捕 80 偏大

(3)调查统计的数据(或具体的种群数量特征) 空间条件充裕、食物充足、气候适宜、缺少天敌

(4)生活资源和空间有限 天敌增多

(5)(画成“S”型曲线,纵坐标上A点对应起点,D点对应K值)

27.【解答】解:(1)农村留守人口减少的原因是农村人口去城市打工,这种人口数量变动的特征称之为迁出率;城市人口的增多的原因是大量外来人口到城市打工,这种人口数量变动的特征称之为迁入率。西部地区老年人口多,青少年人口外迁,造成了本地区的人口年龄组成变为衰退型。

(2)人类活动能够使群落的演替不同于自然演替的速度和方向进行。物种越丰富,生态系统的抵抗力稳定性越强。

(3)在鱼塘养鱼过程中,一定要捕捉除去鲶鱼等捕食其他鱼类等肉食性鱼类,从能量流动的角度解释这么做的目的是调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类有益的方向。

【答案】:(1)迁入(率) 迁出(率) 衰退

(2)速度和方向 抵抗力

(3)调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类有益的方向

28.【解答】解:(1)用样方法种群密度时,为避免调查者主观因素的影响,要做到随机取样.

(2)草原上,鼠的活动量较大,一般用标志重捕法来估算种群密度.出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定鼠的种群密度.

(3)图1表示某草原生态系统中鼠种群的λ随时间变化的曲线,图2表示此生态系统中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线.

①图1曲线所示种群在前5年都以一个定值(λ>1)不停的增长,因此该种群数量变化呈“J”型增长.在5~10年之间λ>1,因此20年中种群数量最多的是第10年,在10~20年期间,λ<1,当年种群数量少于年前种群数量,年龄组成为衰退型.

②图2中甲乙两种群数量增长速率先增加后减少,最后为0,呈S型曲线,乙种群密度最大的时间点为出生率等于死亡率时,即 t5.

③图2中在t2一t3时间内,甲种群不停呈增长型,其年龄组成类型是增长型.

【答案】:(1)随机取样

(2)标志重捕法 出生率和死亡率、迁入率和迁出率

(3)①5 10 10~20 ②S t5③增长型

29.【解答】解:(1)种群的最基本数量特征是种群密度。

(2)根据表格分析可知,初始种群规模在28时,6.5%的灭绝概率种群存活200年;初始种群规模在30时,为4.1%的灭绝概率种群存活200年,而以“小于5%的灭绝概率种群存活200年”作为种群可以维持存活的标准,因此该初始种群规模的最小范围是28﹣30只之间。

(3)若仍以“小于5%的灭绝概率种群存活200年”作为种群可以维持存活的标淮,则根据曲线图分析,当限制压增大到0.02时,“最小存活种群”的规模为160只。据图分析可知,随着限制压的增大,种群的灭绝率越高,即种群的灭绝可能性会增加,维持种群存活的最小规模会增大。

(4)根据以上分析可知,影响种群存活的因素有初始种群规模、限制压,因此针对秦岭大熊猫的保护建议有:保证现有的环境状况不恶化、将偷猎和捕捉限制在一定范围之内。

【答案】:(1)种群密度(2)28﹣30(3)增加 增大 160

(4)保证现有的环境状况不恶化(或“逐步恢复大熊猫的生存环境”) 将偷猎和捕捉限制在一定范围之内

30.【解答】解:(1)图1中,样方面积为S0时,物种数目达到最大,因此调查该森林物种数的样方面积最好是S0m2.调查动物种群的密度一般采用标志重捕法,根据标志重捕法计算公式:种群中个体数(N)=重捕总数×标志总数÷重捕中被标志的个体数,若被标记的个体死亡,即重捕中被标志的个体数减小,则估算出的理论值比实际值偏大.

(2)图2曲线中,种群密度为D时,出生率等于死亡率,种群数量达到最大值(环境容纳量,K值);B点时,出生率与死亡率的差值最大,此时种群的增长速率最大,因此要获得最大捕获量,又要使该动物资源的更新能力不受破坏,应使该动物群体的数量保持在图中B点.

(3)由曲线3可知,在第1﹣5年间,λ>1,而且不变,种群持续增加,增长模型呈J型;在第15﹣20年间,λ值小于1,种群数量在不断减小,因此种群的年龄组成为衰退型.

【答案】:(1)S0 标志重捕法 偏高

(2)D B (3)J型 衰退型

同课章节目录

- 第一章 植物生命活动的调节

- 第一节 植物激素调节

- 第二节 其他调节

- 第二章 动物生命活动的调节

- 第一节 内环境与稳态

- 第二节 神经系统的结构与功能

- 第三节 高等动物的内分泌系统与体液调节

- 第三章 免疫系统与免疫功能

- 第一节 人体对抗病原体感染的非特异性防卫

- 第二节 特异性反应(免疫应答)

- 第三节 免疫系统的功能异常

- 第四章 种群

- 第一节 种群的特征

- 第二节 种群的增长方式

- 第三节 种群的数量波动及调节

- 第五章 群落

- 第一节 群落的物种组成和优势种

- 第二节 植物的生长型和群落结构

- 第三节 物种在群落中的生态位

- 第四节 群落的主要类型

- 第五节 群落演替

- 第六章 生态系统

- 第一节 生态系统的营养结构

- 第二节 生态系统中的生产量和生物量

- 第三节 能量流动和物质循环

- 第四节 生态系统的稳态及其调节

- 第七章 人类与环境

- 第一节 生物圈

- 第二节 全球人口动态

- 第三节 人类对全球环境的影响