2.4久不唱歌忘记歌 教案

图片预览

文档简介

《久不唱歌忘记歌》教学设计

教学目标

1. 通过学唱布依族民歌《久不唱歌忘记歌》认识并了解布依族人民分布地域及生活习俗,感受其民间音乐风格。

2. 在聆听、演唱歌曲的过程中,认识作为民歌能够传唱流行下来的基本要素,为今后进一步学习认识民族民间歌曲打下初步的审美基础。

教学重、难点

1. 通过学习作品,加深对布依族人民生活习俗的认识,加深对布依族民歌的了解。

2. 对布依族的认识相对偏远和生疏;对民间歌曲基本元素的理性认识。

教材分析

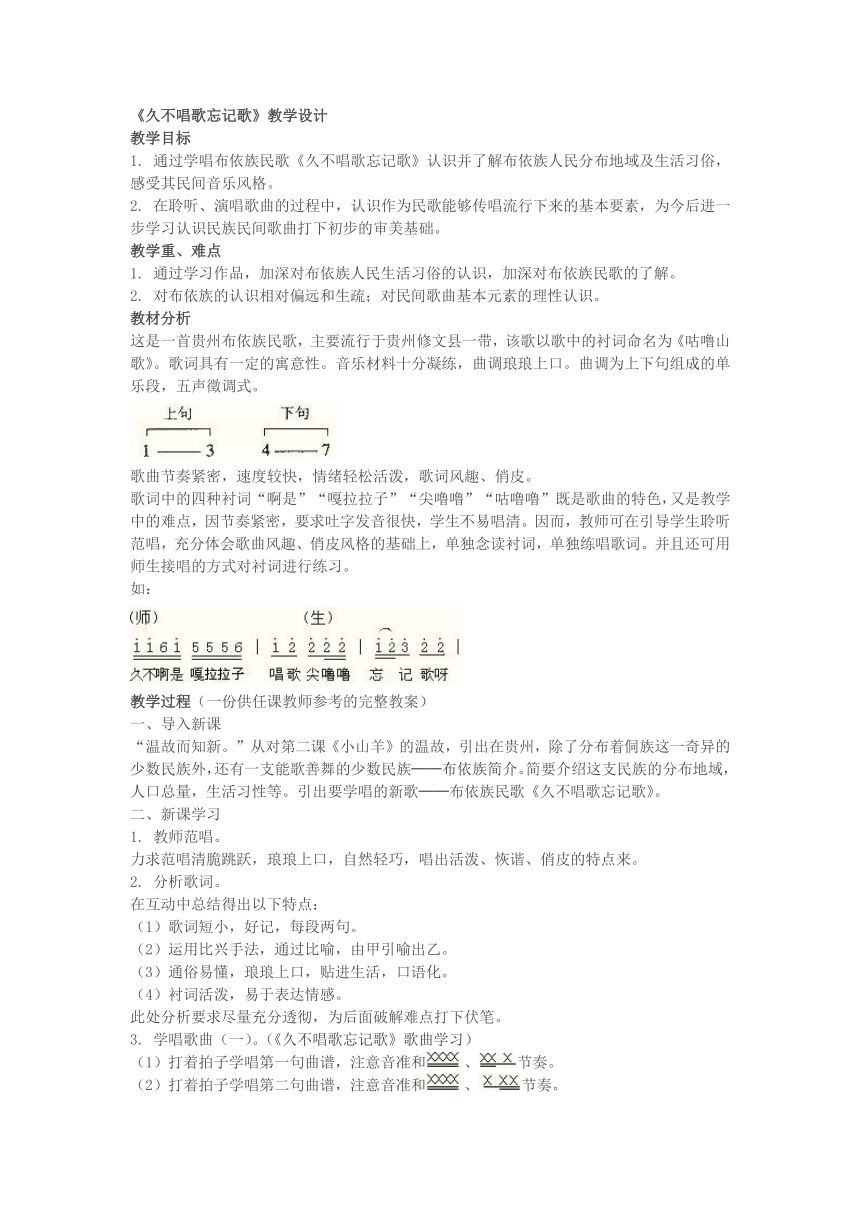

这是一首贵州布依族民歌,主要流行于贵州修文县一带,该歌以歌中的衬词命名为《咕噜山歌》。歌词具有一定的寓意性。音乐材料十分凝练,曲调琅琅上口。曲调为上下句组成的单乐段,五声徵调式。

歌曲节奏紧密,速度较快,情绪轻松活泼,歌词风趣、俏皮。

歌词中的四种衬词“啊是”“嘎拉拉子”“尖噜噜”“咕噜噜”既是歌曲的特色,又是教学中的难点,因节奏紧密,要求吐字发音很快,学生不易唱清。因而,教师可在引导学生聆听范唱,充分体会歌曲风趣、俏皮风格的基础上,单独念读衬词,单独练唱歌词。并且还可用师生接唱的方式对衬词进行练习。

如:

教学过程(一份供任课教师参考的完整教案)

一、导入新课

“温故而知新。”从对第二课《小山羊》的温故,引出在贵州,除了分布着侗族这一奇异的少数民族外,还有一支能歌善舞的少数民族──布依族简介。简要介绍这支民族的分布地域,人口总量,生活习性等。引出要学唱的新歌──布依族民歌《久不唱歌忘记歌》。

二、新课学习

1. 教师范唱。

力求范唱清脆跳跃,琅琅上口,自然轻巧,唱出活泼、恢谐、俏皮的特点来。

2. 分析歌词。

在互动中总结得出以下特点:

(1)歌词短小,好记,每段两句。

(2)运用比兴手法,通过比喻,由甲引喻出乙。

(3)通俗易懂,琅琅上口,贴进生活,口语化。

(4)衬词活泼,易于表达情感。

此处分析要求尽量充分透彻,为后面破解难点打下伏笔。

3. 学唱歌曲(一)。(《久不唱歌忘记歌》歌曲学习)

(1)打着拍子学唱第一句曲谱,注意音准和、节奏。

(2)打着拍子学唱第二句曲谱,注意音准和、节奏。

(3)完整演唱歌曲曲谱。

(4)分析旋律特点,引导学生用跳跃、轻巧的声音来唱谱。

4. 学唱歌曲(二)。

加入唱词演唱,先熟悉歌词(含衬词),用数板的方式把词熟悉起来,要求节奏准确,与拍节严丝合缝,且力求自然、轻松、熟练,然后带入旋律。演唱时要吐字清晰自然,要避免为清楚而加重力度,造成随意、混乱的不良现象。

加入衬词后,学生会由于对方言的“陌生”而产生好奇感和新鲜感,将学唱演变为“好玩”、“有趣”。教师要在保持和维护学生好奇天性的前提下,引导学生认真学唱,唱出应有的生动效果。

5. 巩固演唱效果。

在学唱中,教师要及时发现“好苗子”,让唱的好的同学范唱,组成小合唱等形式,达到以“良好的榜样激励人,良好的气氛感染人,正确的示范带动人”的目的,从而淡化、消除学唱中一部分学生不够严肃认真所造成的“干扰性因素”,让好的演唱氛围愈演愈“浓”。

三、深度探究

提出问题让学生讨论:

1. “久不唱歌忘记歌”,是“久不唱”吗,是“忘记”了吗?

得出:只是一种反衬,表达的是“没忘记”,“时常唱”。

2. 歌曲中的“青苔”指什么?“凉水”是实指还是比喻着什么?“拨开青苔”后,“鲜花”指什么?

得出:“青苔”是一种久久思念的感情积淀,“凉水”是思念的“表面”,“鲜花”有可能是指久久思念的“恋人”。

最后小结:歌曲表达了很长时间思念对方,想向对方倾诉的心理,表达了一种思念爱慕的情感,可视为是一首优美健康、含蓄委婉的情歌。

3. 认识并理解民间歌曲的基本元素。

一是歌词短小自然、琅琅上口,好记不容易忘。

二是曲调简单,易于大众即兴传唱。

三是音域偏窄,无过宽音域,适合大众接受,并口传心授。

随音乐《久不唱歌忘记歌》伴奏,有感情地演唱歌曲。

听音乐,欣赏连线。

四、课堂小结

这节课的学习是本单元的最后一课,在这个单元中,我们通过学唱壮族和布依族的歌曲,欣赏侗族大歌以及根据新疆维吾尔族音乐改编的器乐曲,对我国少数民族音乐的风格有了大致的了解。希望同学们可以利用课余时间继续搜集其他少数民族的民歌,加深对我国民族民间音乐的了解。

同课章节目录

- 第一单元 绿水江南

- 唱歌 忆江南

- 欣赏 西湖春晓

- 欣赏 江南好

- 唱歌 少先队员采茶歌

- 音乐实践

- 第二单元 五十六朵花

- 唱歌 唱山歌

- 欣赏 苗岭的早晨

- 欣赏 天山之春

- 活动 竹竿舞

- 唱歌 久不唱歌忘记歌

- 音乐知识 十六分音符

- 欣赏 小山羊

- 第三单元 学戏曲

- 活动 生旦净丑荟精粹

- 欣赏 唱脸谱

- 唱歌 甘洒热血写春秋

- 欣赏 京调

- 欣赏 急急风

- 第四单元 环球采风

- 唱歌 木瓜恰恰恰

- 音乐知识 切分节奏 切分音

- 唱歌 红蜻蜓

- 音乐知识 渐强 渐弱

- 欣赏 飞驰的鹰

- 欣赏 凯皮拉的小火车

- 欣赏 尼罗河主题曲

- 音乐实践

- 第五单元 中国功夫

- 欣赏 中国功夫

- 音乐知识 附点八分音符

- 唱歌 男儿当自强

- 欣赏 武术

- 音乐实践

- 第六单元 小小音乐剧

- 活动 渔夫和金鱼的故事

- 我的音乐网页

- 演奏

- 选唱 海鸥

- 选听 军队进行曲