专题二 旧民主主义革命时期中国人民的抗争与探索

文档属性

| 名称 | 专题二 旧民主主义革命时期中国人民的抗争与探索 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 9.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-04-17 20:55:00 | ||

图片预览

文档简介

专题二 旧民主主义革命时期中国人民的抗争与探索

「专题综述」

旧民主主义革命时期(1840——1919年),面对列强对中国的肆意的侵略与掠夺,富于反抗精神的中国人并没有被列强的枪炮所吓倒,它们以地主阶级、爱国官兵、农民阶级、资产阶级为代表的中国人以坚强的斗争精神为国人书写出一篇反侵略的史诗,同时撰写了一部近代中国人民的探索史。

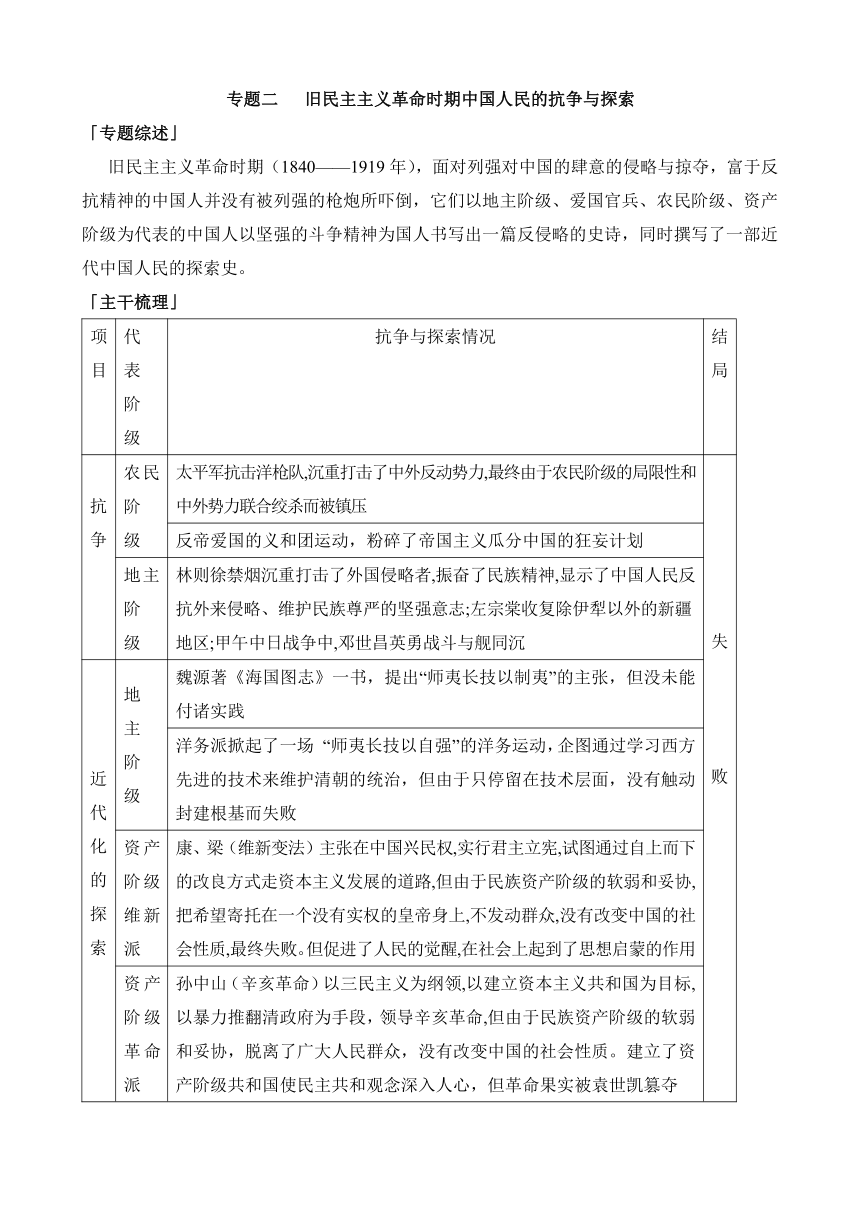

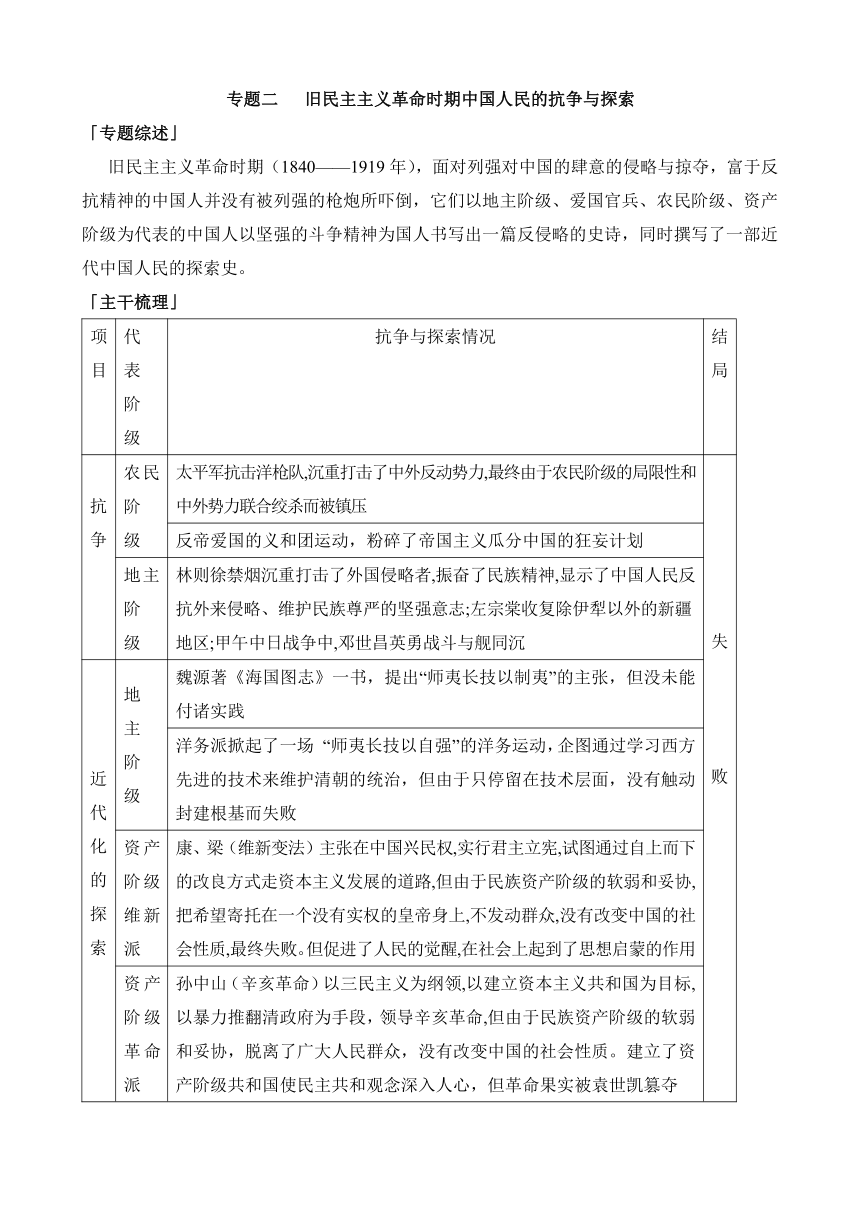

「主干梳理」

项目 代 表阶 级 抗争与探索情况 结局

抗争 农民阶 级 太平军抗击洋枪队,沉重打击了中外反动势力,最终由于农民阶级的局限性和中外势力联合绞杀而被镇压 失败

反帝爱国的义和团运动,粉碎了帝国主义瓜分中国的狂妄计划

地主阶 级 林则徐禁烟沉重打击了外国侵略者,振奋了民族精神,显示了中国人民反抗外来侵略、维护民族尊严的坚强意志;左宗棠收复除伊犁以外的新疆地区;甲午中日战争中,邓世昌英勇战斗与舰同沉

近代化的探索 地 主阶 级 魏源著《海国图志》一书,提出“师夷长技以制夷”的主张,但没未能付诸实践

洋务派掀起了一场 “师夷长技以自强”的洋务运动,企图通过学习西方先进的技术来维护清朝的统治,但由于只停留在技术层面,没有触动封建根基而失败

资产阶级维新派 康、梁(维新变法)主张在中国兴民权,实行君主立宪,试图通过自上而下的改良方式走资本主义发展的道路,但由于民族资产阶级的软弱和妥协,把希望寄托在一个没有实权的皇帝身上,不发动群众,没有改变中国的社会性质,最终失败。但促进了人民的觉醒,在社会上起到了思想启蒙的作用

资产阶级革命派 孙中山(辛亥革命)以三民主义为纲领,以建立资本主义共和国为目标,以暴力推翻清政府为手段,领导辛亥革命,但由于民族资产阶级的软弱和妥协,脱离了广大人民群众,没有改变中国的社会性质。建立了资产阶级共和国使民主共和观念深入人心,但革命果实被袁世凯篡夺

资产阶级激进派 资产阶级激进的民主主义者以“民主”与“科学” 为口号掀起了新文化运动,它是中国历史上空前的一次思想大解放运动,促使人们追求民主和科学,探索救国救民的真理;为马克思主义在中国的传播及中国共产党的成立创造了条件

「能力拓展」

1.戊戌变法和辛亥革命的异同。

相同点:①历史背景:都发生在世界资本主义进入帝国主义阶段,中国面临严重的民族危机。

②目的:救亡图存,发展资本主义。③领导阶级:都是资产阶级领导④最终结果及其原因:都没能改变中国半殖民地半封建的社会性质,根本原因:都在于资产阶级本身的局限性和脱离广大人民群众。

不同点:①政治主张:维新派主张君主立宪制,保留皇帝。革命派主张推翻帝制,实行民主共和。

②手段及性质:戊戌变法是自上而下资产阶级性质的改良运动。辛亥革命是一场资产阶级民主革命。③结果也有不同的一面:戊戌变法半途夭折,完全失败,变法法令被废除。辛亥革命毕竟推翻了清王朝统治,结束了两千多年的封建君主专制政体,建立了资产阶级共和国,取得了很大成就。

2.中国近代化的起步的特点和启示:

(1)特点:从经济变革到政治制度变革再到思想文化的变革,或从学习西方技术到改变封建制度再到解放思想。(注:西方近代化则是先从思想文化再到制度确立再到技术变革)(2)启示:国家独立、政权巩固、秩序稳定是实现近代化的必要前提;必须解决农业问题,才能加快近代化进程,为近代化提供支撑;对外开放、兼收并蓄,国家才能跟上时代步伐;要解放思想,更新观念;科教兴国是关键;一切从实际出发、实事求是,根据具体国情做出科学的决策。

3.近代精神的体现:探索救亡图存的精神,不屈不挠的民族精神,艰苦奋斗的精神,爱国主义精神,追求进步、追求民主的精神。

4.近代抗争与探索整体感悟与认识:农民阶级、地主阶级、资产阶级由于阶级的局限不能挽救中国的民族危亡,也不可能使中国走上独立富强的发展之路;半殖民地半封建的中国资产阶级改良的方案和共和国的方案在中国行不通;民族独立是国家实现富强的前提;哪里有侵略,哪里就有反抗,中华民族是一个富于反抗精神的民族;只有中国共产党才能救中国,才能发展中国。

「专题训练」

一、单项选择题

1.2009年6月3日,广州隆重纪念虎门销烟170周年。虎门销烟的伟大意义是( )

A.是由林则徐主持领导的一场禁烟活动 B.使中国开始沦为半殖民地半封建社会

C.是中华民族耻辱史的开始 D.表明中国人民维护民族尊严和反抗侵略者的坚强意志

2.民族英雄指捍卫本民族的独立、自由和利益,在抗击外来侵略的斗争中表现无比英勇的人。有人称邓世昌为民族英雄,是因为他 ( )

A.在黄海海战中,下令用自己的军舰撞击敌人的军舰最后壮烈牺牲 B.领导人民进行虎门销烟

C.威海卫战役中,北洋舰队全军覆没时,自杀殉国 D.收复除伊犁地区以外的全部新疆领土

3.下列对洋务运动的评价,错误的是 ( )

A.它发生在新旧交替的特殊历史阶段,是清政府的自救运动

B. 它以“自强”“求富”为目的,但结果与初衷相去甚远

C.它以发展资本主义军事与经济为重心,因此是中国近代化的开端

D.它创办的新式学堂培养了大批人才,其中不少人后来成为杰出人物

4.梁启超说:“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了,…第一期,先从机器上感觉不足;…第二期是从制度上感觉不足,…第三期便从文化根本上感觉不足。”中国近代与第二期相关的重大历史事件有 ( )

①戊戌变法 ②辛亥革命 ③新文化运动 ④五四运动

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

5.从促进中国近代化进程的角度看,维新变法运动影响最深远的是 ( )

A.扩大了马克思主义在中国的传播 B.推动了民主共和思想的形成、发展

C.有利于资产阶级思想文化的传播 D.有助于西方政治学说与儒家思想的结合

6.辛亥革命为中国近代政治和思想打开了历史的闸门。其中“打开政治闸门”指 ( )

A.结束了两千多年的封建君主专制制度 B.促进了中国民族资本主义的发展

C.使民主共和观念深入人心 D.沉重打击了中外反动势力

7.戊戌变法和辛亥革命的相同之处是 ( )

A.都以建立资产阶级共和国为目标 B.都要求挽救民族危亡和发展资本主义

C.都反对满洲贵族的统治 D.都采取了暴力斗争的方式

8.胡适在1923年给友人的信中写道:“25年来,只有三个杂志可代表三个时代,可以说创造了三个新时代:一是《时务报》,一是《新民丛报》,一是《新青年》。”其中《新青年》所创造的“新时代”指的是 ( )

A.君主立宪时代 B.民主共和时代 C.民主科学时代 D.尊孔复古时代

9.一战期间,陈独秀等人在上海出版了一份青年为对象的刊物,发刊词有这样两句话“笃古不变之族,日就衰亡;日新求变之族,方兴未已民。”作者“求变”主要针对 ( )

A.思想观念 B.军事技术 C.经济组织 D.教育制度

10.史学界把辛亥革命和新文化运动都称为近代化运动,因为它们要求 ( )

A.实行资产阶级民主政治 B.民主和科学 C.彻底废除旧制 D.发扬新思想,弘扬新文化

二、简答题

11.阅读材料,回答问题。

……站在世纪之交的门槛回首望去,一个世纪,几代中国人为之奋斗的目标不外乎是使中国走向近代化。中国走向近代化的过程,也是不断向西方学习的过程。

……中国走向近代化的的历史,始于1861年,自此,中国的近代化运动,走过了自强、变法、革命的历程。……中国走向近代化的历史路程清晰在目,但留下的脚步并非一条直线。从器物层面到制度层面,再到观念层面,国人每向前迈进一步都异常艰难,但却是一种不断提高的过程。

——摘自《世纪之交的回望》

请回答:

(1)材料中“自强”所对应的历史事件名称是什么?这一事件有什么客观作用?

(2)为实现器物层面的近代化,此间在湖北创办了哪些近代企业?

(3)根据材料回答中国近代化“并非一条直线”,“是一种不断提高的过程。”

(4)结合所学知识,指出近代化探索过程中体现出的民族精神。

12.近代前期,随着民族危机的加深,中国社会各阶层为挽救民族危亡提出了各种救国方案。

阅读材料,回答问题:

严格说来,拳匪运动可以说是我国近代史上第三个救国救民的方案,不过这个方案是反对西洋化、近代化的,与第一、第二两个方案是背道而驰的。拳匪的惨败是极自然的。惨败代价这么大,足以证明我民族要图生存,绝不可以开倒车。等到自强、变法、暴动都失败了,国人然后注意到孙中山先生所提出的救国救民的方案。

请回答:

(1)材料中的“拳匪运动”是指义和团运动,为镇压这场运动,列强发动了哪次侵华战争?这场战争爆发于哪年?

(2)材料中的“第一个方案”是在什么情况下提出的?这一方案的具体措施有哪些?

(3)材料中的“第二个方案”是指什么?这一方案的实施在思想上对中国社会产生了什么重大影响?

(4)据所学知识,指出材料中孙中山救国救民方案的革命理论。概括说明这一理论的实践结果。

(5)据上述几个救国方案的结局,你能得到什么启示?

「专题综述」

旧民主主义革命时期(1840——1919年),面对列强对中国的肆意的侵略与掠夺,富于反抗精神的中国人并没有被列强的枪炮所吓倒,它们以地主阶级、爱国官兵、农民阶级、资产阶级为代表的中国人以坚强的斗争精神为国人书写出一篇反侵略的史诗,同时撰写了一部近代中国人民的探索史。

「主干梳理」

项目 代 表阶 级 抗争与探索情况 结局

抗争 农民阶 级 太平军抗击洋枪队,沉重打击了中外反动势力,最终由于农民阶级的局限性和中外势力联合绞杀而被镇压 失败

反帝爱国的义和团运动,粉碎了帝国主义瓜分中国的狂妄计划

地主阶 级 林则徐禁烟沉重打击了外国侵略者,振奋了民族精神,显示了中国人民反抗外来侵略、维护民族尊严的坚强意志;左宗棠收复除伊犁以外的新疆地区;甲午中日战争中,邓世昌英勇战斗与舰同沉

近代化的探索 地 主阶 级 魏源著《海国图志》一书,提出“师夷长技以制夷”的主张,但没未能付诸实践

洋务派掀起了一场 “师夷长技以自强”的洋务运动,企图通过学习西方先进的技术来维护清朝的统治,但由于只停留在技术层面,没有触动封建根基而失败

资产阶级维新派 康、梁(维新变法)主张在中国兴民权,实行君主立宪,试图通过自上而下的改良方式走资本主义发展的道路,但由于民族资产阶级的软弱和妥协,把希望寄托在一个没有实权的皇帝身上,不发动群众,没有改变中国的社会性质,最终失败。但促进了人民的觉醒,在社会上起到了思想启蒙的作用

资产阶级革命派 孙中山(辛亥革命)以三民主义为纲领,以建立资本主义共和国为目标,以暴力推翻清政府为手段,领导辛亥革命,但由于民族资产阶级的软弱和妥协,脱离了广大人民群众,没有改变中国的社会性质。建立了资产阶级共和国使民主共和观念深入人心,但革命果实被袁世凯篡夺

资产阶级激进派 资产阶级激进的民主主义者以“民主”与“科学” 为口号掀起了新文化运动,它是中国历史上空前的一次思想大解放运动,促使人们追求民主和科学,探索救国救民的真理;为马克思主义在中国的传播及中国共产党的成立创造了条件

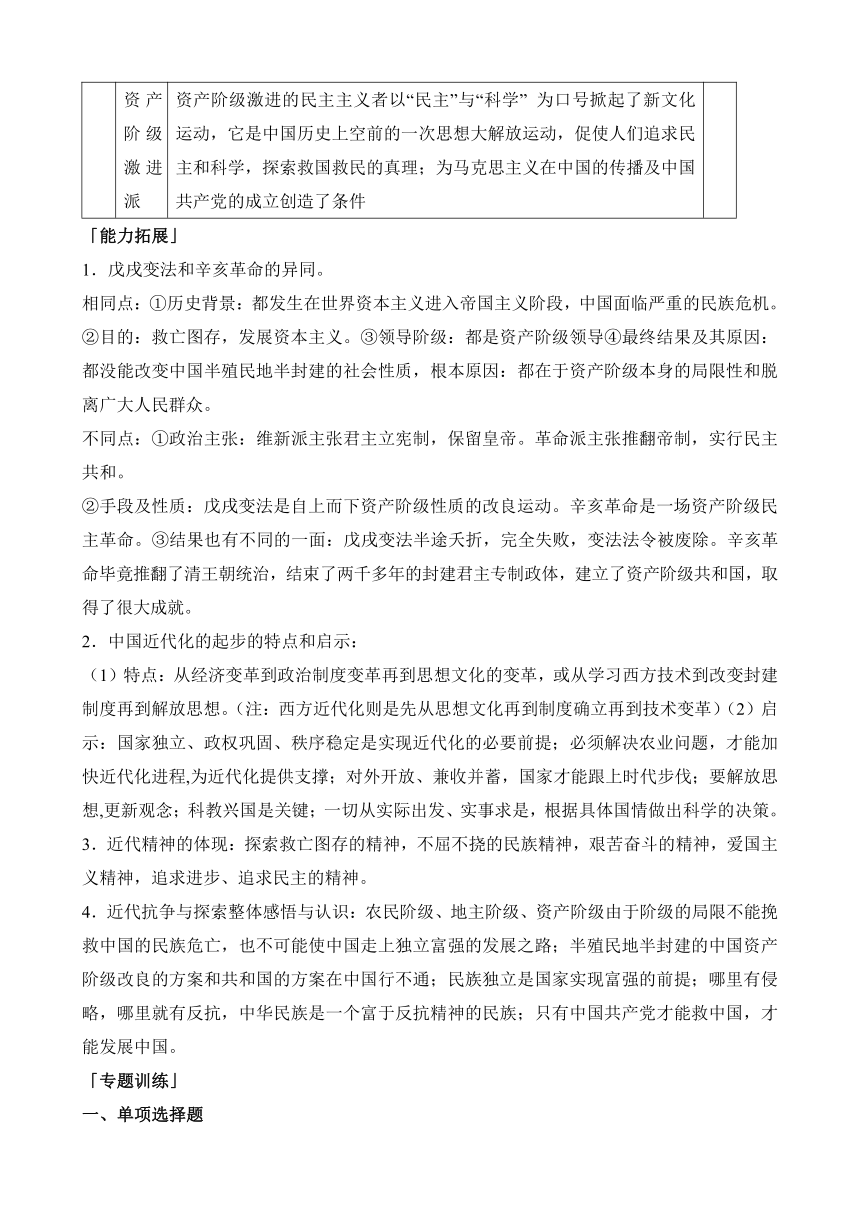

「能力拓展」

1.戊戌变法和辛亥革命的异同。

相同点:①历史背景:都发生在世界资本主义进入帝国主义阶段,中国面临严重的民族危机。

②目的:救亡图存,发展资本主义。③领导阶级:都是资产阶级领导④最终结果及其原因:都没能改变中国半殖民地半封建的社会性质,根本原因:都在于资产阶级本身的局限性和脱离广大人民群众。

不同点:①政治主张:维新派主张君主立宪制,保留皇帝。革命派主张推翻帝制,实行民主共和。

②手段及性质:戊戌变法是自上而下资产阶级性质的改良运动。辛亥革命是一场资产阶级民主革命。③结果也有不同的一面:戊戌变法半途夭折,完全失败,变法法令被废除。辛亥革命毕竟推翻了清王朝统治,结束了两千多年的封建君主专制政体,建立了资产阶级共和国,取得了很大成就。

2.中国近代化的起步的特点和启示:

(1)特点:从经济变革到政治制度变革再到思想文化的变革,或从学习西方技术到改变封建制度再到解放思想。(注:西方近代化则是先从思想文化再到制度确立再到技术变革)(2)启示:国家独立、政权巩固、秩序稳定是实现近代化的必要前提;必须解决农业问题,才能加快近代化进程,为近代化提供支撑;对外开放、兼收并蓄,国家才能跟上时代步伐;要解放思想,更新观念;科教兴国是关键;一切从实际出发、实事求是,根据具体国情做出科学的决策。

3.近代精神的体现:探索救亡图存的精神,不屈不挠的民族精神,艰苦奋斗的精神,爱国主义精神,追求进步、追求民主的精神。

4.近代抗争与探索整体感悟与认识:农民阶级、地主阶级、资产阶级由于阶级的局限不能挽救中国的民族危亡,也不可能使中国走上独立富强的发展之路;半殖民地半封建的中国资产阶级改良的方案和共和国的方案在中国行不通;民族独立是国家实现富强的前提;哪里有侵略,哪里就有反抗,中华民族是一个富于反抗精神的民族;只有中国共产党才能救中国,才能发展中国。

「专题训练」

一、单项选择题

1.2009年6月3日,广州隆重纪念虎门销烟170周年。虎门销烟的伟大意义是( )

A.是由林则徐主持领导的一场禁烟活动 B.使中国开始沦为半殖民地半封建社会

C.是中华民族耻辱史的开始 D.表明中国人民维护民族尊严和反抗侵略者的坚强意志

2.民族英雄指捍卫本民族的独立、自由和利益,在抗击外来侵略的斗争中表现无比英勇的人。有人称邓世昌为民族英雄,是因为他 ( )

A.在黄海海战中,下令用自己的军舰撞击敌人的军舰最后壮烈牺牲 B.领导人民进行虎门销烟

C.威海卫战役中,北洋舰队全军覆没时,自杀殉国 D.收复除伊犁地区以外的全部新疆领土

3.下列对洋务运动的评价,错误的是 ( )

A.它发生在新旧交替的特殊历史阶段,是清政府的自救运动

B. 它以“自强”“求富”为目的,但结果与初衷相去甚远

C.它以发展资本主义军事与经济为重心,因此是中国近代化的开端

D.它创办的新式学堂培养了大批人才,其中不少人后来成为杰出人物

4.梁启超说:“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了,…第一期,先从机器上感觉不足;…第二期是从制度上感觉不足,…第三期便从文化根本上感觉不足。”中国近代与第二期相关的重大历史事件有 ( )

①戊戌变法 ②辛亥革命 ③新文化运动 ④五四运动

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

5.从促进中国近代化进程的角度看,维新变法运动影响最深远的是 ( )

A.扩大了马克思主义在中国的传播 B.推动了民主共和思想的形成、发展

C.有利于资产阶级思想文化的传播 D.有助于西方政治学说与儒家思想的结合

6.辛亥革命为中国近代政治和思想打开了历史的闸门。其中“打开政治闸门”指 ( )

A.结束了两千多年的封建君主专制制度 B.促进了中国民族资本主义的发展

C.使民主共和观念深入人心 D.沉重打击了中外反动势力

7.戊戌变法和辛亥革命的相同之处是 ( )

A.都以建立资产阶级共和国为目标 B.都要求挽救民族危亡和发展资本主义

C.都反对满洲贵族的统治 D.都采取了暴力斗争的方式

8.胡适在1923年给友人的信中写道:“25年来,只有三个杂志可代表三个时代,可以说创造了三个新时代:一是《时务报》,一是《新民丛报》,一是《新青年》。”其中《新青年》所创造的“新时代”指的是 ( )

A.君主立宪时代 B.民主共和时代 C.民主科学时代 D.尊孔复古时代

9.一战期间,陈独秀等人在上海出版了一份青年为对象的刊物,发刊词有这样两句话“笃古不变之族,日就衰亡;日新求变之族,方兴未已民。”作者“求变”主要针对 ( )

A.思想观念 B.军事技术 C.经济组织 D.教育制度

10.史学界把辛亥革命和新文化运动都称为近代化运动,因为它们要求 ( )

A.实行资产阶级民主政治 B.民主和科学 C.彻底废除旧制 D.发扬新思想,弘扬新文化

二、简答题

11.阅读材料,回答问题。

……站在世纪之交的门槛回首望去,一个世纪,几代中国人为之奋斗的目标不外乎是使中国走向近代化。中国走向近代化的过程,也是不断向西方学习的过程。

……中国走向近代化的的历史,始于1861年,自此,中国的近代化运动,走过了自强、变法、革命的历程。……中国走向近代化的历史路程清晰在目,但留下的脚步并非一条直线。从器物层面到制度层面,再到观念层面,国人每向前迈进一步都异常艰难,但却是一种不断提高的过程。

——摘自《世纪之交的回望》

请回答:

(1)材料中“自强”所对应的历史事件名称是什么?这一事件有什么客观作用?

(2)为实现器物层面的近代化,此间在湖北创办了哪些近代企业?

(3)根据材料回答中国近代化“并非一条直线”,“是一种不断提高的过程。”

(4)结合所学知识,指出近代化探索过程中体现出的民族精神。

12.近代前期,随着民族危机的加深,中国社会各阶层为挽救民族危亡提出了各种救国方案。

阅读材料,回答问题:

严格说来,拳匪运动可以说是我国近代史上第三个救国救民的方案,不过这个方案是反对西洋化、近代化的,与第一、第二两个方案是背道而驰的。拳匪的惨败是极自然的。惨败代价这么大,足以证明我民族要图生存,绝不可以开倒车。等到自强、变法、暴动都失败了,国人然后注意到孙中山先生所提出的救国救民的方案。

请回答:

(1)材料中的“拳匪运动”是指义和团运动,为镇压这场运动,列强发动了哪次侵华战争?这场战争爆发于哪年?

(2)材料中的“第一个方案”是在什么情况下提出的?这一方案的具体措施有哪些?

(3)材料中的“第二个方案”是指什么?这一方案的实施在思想上对中国社会产生了什么重大影响?

(4)据所学知识,指出材料中孙中山救国救民方案的革命理论。概括说明这一理论的实践结果。

(5)据上述几个救国方案的结局,你能得到什么启示?

同课章节目录

- 第一单元 侵略与反抗

- 1 鸦片战争

- 2 第二次鸦片战争期间列强侵华罪行

- 3 收复新疆

- 4 甲午中日战争

- 5 八国联军侵华战争

- 活动课一 模拟时事报道──侵略与反抗

- 第二单元 近代化的探索

- 6 洋务运动

- 7 戊戌变法

- 8 辛亥革命

- 9 新文化运动

- 第三单元 新民主主义革命的兴起

- 10 五四爱国运动和中国共产党的成立

- 11 北伐战争

- 12 星星之火,可以燎原

- 13 红军不怕远征难

- 活动课二 模拟导游──重走长征路

- 第四单元 中华民族的抗日战争

- 14 难忘九一八

- 15 “宁为战死鬼,不作亡国奴”

- 16 血肉筑长城

- 第五单元 人民解放战争的胜利

- 17 内战烽火

- 18 战略大决战

- 第六单元 经济和社会生活

- 19 中国近代民族工业的发展

- 20 社会生活的变化

- 第七单元 科学和社会生活

- 21 科学技术与思想文化(一)

- 22 科学技术与思想文化(二)