《故乡》

图片预览

文档简介

《故乡》教学设计

学习目标

1.学习小说人物描写的方法;

2.学习小说采用对比表现主题的方法。

3.通过对这篇小说内容的把握,深刻理解在旧中国帝国主义、封建主义不仅是我国农村经济凋敝、农民生活日益贫困的根源,而且也在思想灵魂上对农民造成了深深的毒害,激发起学生热爱新中国,努力建设社会主义精神文明的强烈愿望。

重难点

“我”回故乡的见闻和感受。

“我”离开故乡时的心情与感受。

教材分析

“我”于1919年12月回故乡绍兴接母亲到北京,目睹农村的破败和农民的凄苦,深切感受到少年的好友与乡邻同“我”之间的巨大隔膜,引起“我”内心无法消除的痛苦的感情波澜,同时也激起了“我”要求改变现状的强烈愿望。

“故乡”这个题目,既交代了事情发生和发展的具体地点,又为人物活动提供了特定的场所和环境。

学情分析

《故乡》是一篇篇幅很长的课文,包涵的内容很丰富,人物性格鲜明。因为时代的原因和鲁迅特有的风格使学生很难理解这篇课文。但一般的人物分析方法学生有一定的经验,小说的写法学生也有积累。希望通过本文的学习进一步提高小说阅读能力,理解鲁迅作品忧国忧民的特点。

学法指导

从整体感知入手,让学生从整体上把握课文、感受课文的感情基调,然后再引导学生走进课文,分析这种感觉的来源,重点分析人物,从而理解课文的写作主题,再给学生补充有关背景材料,加深对课文的理解和作者写作意图的理解,并深化文章主题。

学习准备

1、教师课前查找相关资料。

2、学生预习课文,熟读课文,熟悉课文内容。

学习过程

第一课时

一、新课导入:

1、激情导入。

自古以来,“思故乡,赞故乡”是一个永恒的话题,同学们能不能随口就涌出几个写“故乡”的诗词名句来?

(学生发言)

故乡,让离家的游子多了一个永远也做不完的梦;故乡,在游子的记忆里沉淀出了无限的美丽与思索。今天,就让我们一起走进鲁迅的文学世界,感受《故乡》的魅力。

2、作家、作品介绍:

鲁迅,我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,鲁迅是笔名,浙江绍兴人。

选自《呐喊》(小说集)。

二、朗读课文,整体感知:

1.教师播放媒体资源中的课文朗读,学生熟悉课文。

2.讨论课文段落:

小说以时间为序,以我回故乡的所见所闻为线索展开故事情节,全文可按 “渐近故乡——在故乡——离开故乡”三个方面分为三个部分。

第一部分(至“搬家到我在谋食的异地去”):写“我”回故乡。“我”在故乡所见到的萧条景象以及“我”悲凉的心情。

第二部分(至“已经一扫而空了”):写“我”在故乡。这是小说的主体。主要刻画闰土和杨二嫂两个人物,深刻反映了帝国主义、封建主义给中国农村带来的苦难,给中国农民带来的心灵上的创伤。

第一层(到“顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了”)写“我”到家时的情况。对少年闰土的回忆——天真无畏、深厚友谊;对杨二嫂的比照——小市民习性更厉害

第二层(到“他就领了水生回去了”)写“我”和中年闰土见面的情况。(全文重点)闰土外貌到精神的巨大变化(社会根源)

第三层(到“已经一扫而空了”) 写“我”告别闰土与故乡。

第三部分:写“我”离开故乡的心情和感受。抒发了作者对现实社会极大的愤懑,表现了作者改造旧社会、创造新生活的强烈愿望和坚定信心。

三、讨论探究,分析人物:

1、闰土的形象:

(朗读第12自然段—30自然段;第55自然段)

《故乡》写闰土着重的是前后对照的方法。作品从哪几方面进行对照?通过对照突出了什么?少年闰土:中年闰土

明确:

(1)外貌对照:

(2)动作、对话对照:

(3)闰土对“我”、对生活的态度前后对照:

(4)小结:

残酷的阶级压迫和民族压迫,多子、饥荒、税、兵、匪、官、绅,把一个活泼的少年折磨成凄惨的苦人儿。

在鲜明的对比中,揭示了闰土们在半殖民地半封建的黑暗制度下,遭受经济上的剥削,政治上的压迫,精神上的摧残,也揭示了闰土们悲惨命运的深刻的社会原因是多子、饥荒、税、兵、匪、官、绅。是旧中国贫苦农民的典型。

2、杨二嫂人物形象:

(外貌、对话、动作描写。朗读39自然段—52自然段)

小说对杨二嫂的描写,先闻其声,再见其人。

外貌描写——“凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人”,“像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规”。

对话描写——

动作描写——

——她的说话和动作表现了她尖嘴利舌,贪小泼辣的小市民习性和日趋贫困的生活。

杨二嫂是当时社会既被侮辱、被损害,而又深受私有观念支配的村镇小私有者形象的代表,她的形象塑造有两个意义:一是用她的自私刻薄来衬托闰土的纯朴善良;二是用她的变化来说明城镇小市民的贫困化,从另一侧面反映了农村经济的破败,反映了当时社会的弊病。

3、“我”的形象:

(速读课文,分析“我”的形象,注意心理描写)

小说中的“我”,有作者的影子,但绝不要等同于作者。“我”漂泊在外,对故乡一直怀着美好的回忆,看到故乡衰败、冷漠的现实,深感悲哀、失望,但内心深处,还是怀着故乡美好未来的憧憬。“我”对闰土怀有深厚的感情,表现了“我”对劳苦人民的同情与爱,对等级观念的否定。“我”是追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。

四、小结本节收获

谈自己认为重要的人物形象的认识。

第二课时

一、复习旧课,导入新课:

上两节课,我们认识了几种描写对塑造人物的作用,并分析了闰土这一人物形象。这节课,我们来分析景物描写的作用,探讨小说丰富的语言内涵,从而理解作品表现的主题。

二、品读课文,回答下列问题:

1、文中有几处景物描写?各有什么作用?

①第2自然段是景物描写。其作用是渲染了沉寂、荒凉的气氛,衬托出“我”的悲凉心情。

②第12自然段描写的少年闰土月夜瓜地刺猹图。段是景物描写。景物色彩明快、艳丽。人物英俊、活泼,二者相映成辉。

其作用是展现了20年前故乡的太平景象。表明帝国主义的势力还没来得及渗透到南方农村。

③结尾段再现海边奇异的图画是景物描写。

其作用是表明“我”对新的希望的想象、憧憬。

2、本文结尾充满了哲理,怎样理解?

它告诉人们:只空有希望而不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”。有了希望并始终不渝地斗争、实践,希望便“无所谓无”。人们都向着希望之路迅跑,就会迎来新生活。

3、下列句子各用了什么修辞方法?

①然而圆规很不平,显出鄙夷的神色,

(借代)

②我只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,

(比喻)

三、探究本文的主题:

1、“故乡”是中国人精神的反映。

从孩子的纯真、有生气到成年人的麻木、愚钝,表现了中国普通民众的生命和活力是怎样被扼杀的。(如闰土)

2、表现中国社会愚昧、落后、贫穷的轮回。

从闰土父子和杨二嫂身上,可以看出这样轮回的影子:

闰土:少年→中年→?

水生:少年“正是一个廿年前的闰土”→中年(现在的闰土)? → ?

杨二嫂:年轻→中年→

3、渴望纯真的人与人的关系。

再回故乡,“我”和闰土、杨二嫂等人已经有了深深的精神上的隔阂。“我渴望打破封建社会的尊卑秩序,渴望建立超越庸俗的物质关系的新型人与人之间的关系。

四、结尾段分析

学生看课文思考、回答、讨论,教师梳理归纳:在课文的结尾,作者写出了理想中富足美丽充满活力的家乡,并且相信经过大家共同的努力,美好的理想一定能实现。

齐读背诵“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

这篇小说写于1921年,辛亥革命已经过去十年了。辛亥革命推翻了封建王朝的统治,是顺应社会发展的,但农村经济为什么急剧衰落,农民们的生活为什么更加艰难?(屏幕显示:背景)

五、当堂检测,反馈矫正

(一)、给画线字注音。

隐晦( )惘然( )颧骨( )嗤笑( )鄙夷( )恣睢( )

(二)、理解填空。

1.《故乡》选自《呐喊》,体裁是小说,作者是鲁迅,原名周树人,文章以“我”回故乡的见闻和感受为线索为线索。时间顺序。

2.小说主要采用__ 对比__ 的写法来刻画人物形象。

3.闰土是一个勤劳朴素、善良但又迷信、愚昧麻木不仁的旧中国尚未觉醒的贫苦农民的典型_形象;杨二嫂是一个__是一位自私刻薄、泼悍、放肆而又受到侮辱与损害的城镇小市民的典型;“我”是一个_知识分子、新青年的形象。.(勤劳善良,但不觉悟的农民。贪婪、尖刻、鄙俗的小市民。对现实不满正在追求新生活的进步知识分子)

4.少年闰土和中年闰土有什么不同?作者这样写的目的是什么?

少年闰土聪明能干、机敏,中年闰土呆滞麻木、饱经风霜。作者这样写的目的是揭露辛亥革命后,帝国主义、封建主义给农民带来的深重苦难,同时也希望广大农民能够觉醒过来。

5.二十余年之后,闰土见到了童年的好朋友“我”时,应该是“欢喜”的,为什么又现出“凄凉”的神情?___儿时玩伴的欣喜、精神的压迫与痛苦_____

答案:二十多年的贫困生活,使他感到痛苦、难堪。

6.闰土见到了“我”时为什么不叫“迅哥儿”,而称“我”为“老爷”?(封建等级观念)

7.他“仿佛石像一般”表现了闰土(生活磨难使人变得麻木)

8.文中闰土说话时有许多省略号,刻画出他说话吞吞吐吐,欲言又止的神态。这神态说明他哪方面的情况?(处境悲哀,有口难言)

9.理解句子

“非常难。第六个孩子也会帮忙了……”“又不太平……什么地方都要钱”表明战乱频繁,兵匪骚扰,给百姓带来了深重灾难

“挑去卖,总要捐几回钱”表明苛税繁多,百姓苦不堪言

“不去卖,又只能烂掉……”表明生活困苦,又找不到别的出路

10.文中所指“可悲的厚障壁”是指__精神上的隔膜_,这是用的___借喻____修辞。

11.李华的叔叔下岗在家,虽几次求职,但多未能如愿,心情十分低落,请你代李华从《故乡》一文中摘抄一段箴言给他。_希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。_______

典型习题

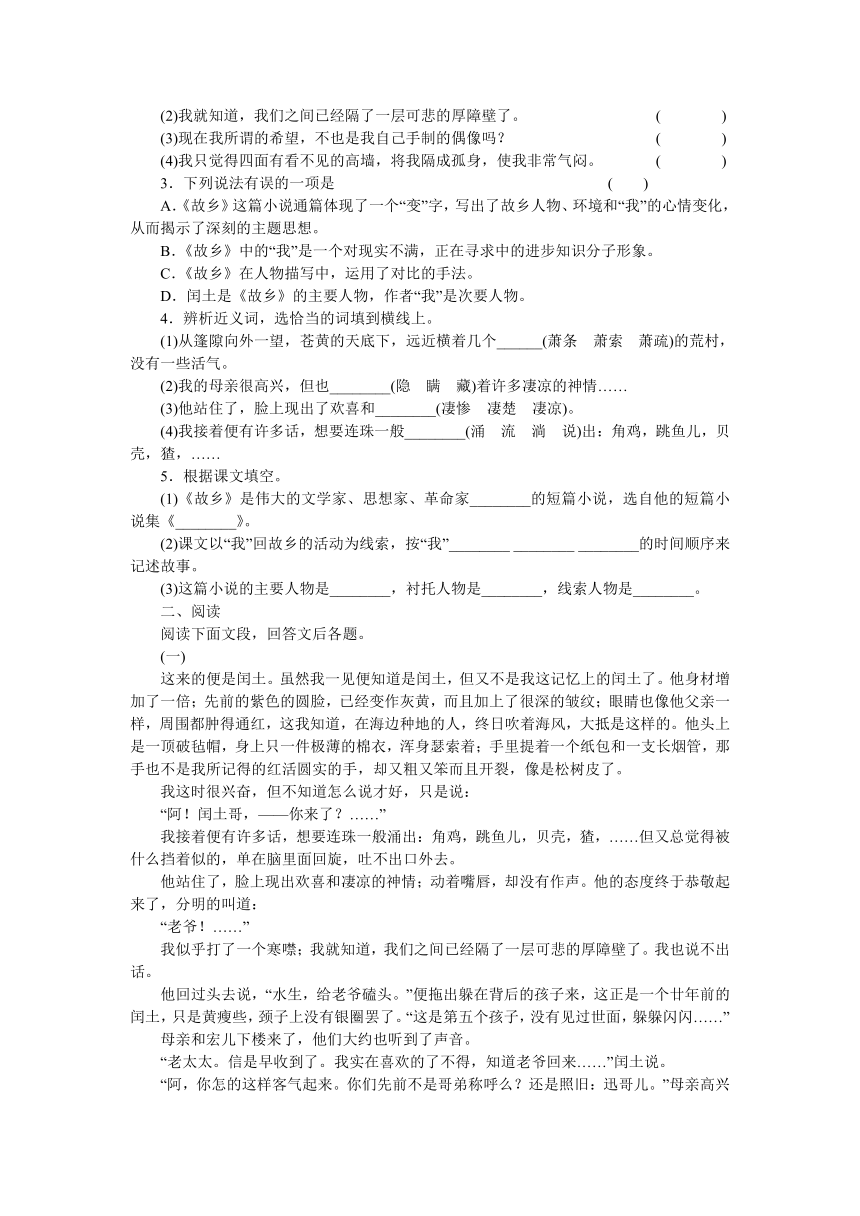

一、积累与运用

1.给下列加粗字注音。

(1)萧索( ) (2)鄙夷( ) (3)展转( ) (4)恣睢( )

(5)无端( ) (6)家景( ) (7)潺潺( ) (8)颧骨( )

2.下列各句都用了修辞方法,请将它们的修辞方法写在括号内。

(1)两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

( )

(2)我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。 ( )

(3)现在我所谓的希望,不也是我自己手制的偶像吗? ( )

(4)我只觉得四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷。 ( )

3.下列说法有误的一项是 ( )

A.《故乡》这篇小说通篇体现了一个“变”字,写出了故乡人物、环境和“我”的心情变化,从而揭示了深刻的主题思想。

B.《故乡》中的“我”是一个对现实不满,正在寻求中的进步知识分子形象。

C.《故乡》在人物描写中,运用了对比的手法。

D.闰土是《故乡》的主要人物,作者“我”是次要人物。

4.辨析近义词,选恰当的词填到横线上。

(1)从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个______(萧条 萧索 萧疏)的荒村,没有一些活气。

(2)我的母亲很高兴,但也________(隐 瞒 藏)着许多凄凉的神情……

(3)他站住了,脸上现出了欢喜和________(凄惨 凄楚 凄凉)。

(4)我接着便有许多话,想要连珠一般________(涌 流 淌 说)出:角鸡,跳鱼儿,贝壳,猹,……

5.根据课文填空。

(1)《故乡》是伟大的文学家、思想家、革命家________的短篇小说,选自他的短篇小说集《________》。

(2)课文以“我”回故乡的活动为线索,按“我”________ ________ ________的时间顺序来记述故事。

(3)这篇小说的主要人物是________,衬托人物是________,线索人物是________。

二、阅读

阅读下面文段,回答文后各题。

(一)

这来的便是闰土。虽然我一见便知道是闰土,但又不是我这记忆上的闰土了。他身材增加了一倍;先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红,这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管,那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

我这时很兴奋,但不知道怎么说才好,只是说:

“阿!闰土哥,——你来了?……”

我接着便有许多话,想要连珠一般涌出:角鸡,跳鱼儿,贝壳,猹,……但又总觉得被什么挡着似的,单在脑里面回旋,吐不出口外去。

他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:

“老爷!……”

我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。我也说不出话。

他回过头去说,“水生,给老爷磕头。”便拖出躲在背后的孩子来,这正是一个廿年前的闰土,只是黄瘦些,颈子上没有银圈罢了。“这是第五个孩子,没有见过世面,躲躲闪闪……”

母亲和宏儿下楼来了,他们大约也听到了声音。

“老太太。信是早收到了。我实在喜欢的了不得,知道老爷回来……”闰土说。

“阿,你怎的这样客气起来。你们先前不是哥弟称呼么?还是照旧:迅哥儿。”母亲高兴的说。

“阿呀,老太太真是……这成什么规矩。那时是孩子,不懂事……”闰土说着,又叫水生上来打拱,那孩子却害羞,紧紧的只贴在他背后。

“他就是水生?第五个?都是生人,怕生也难怪的;还是宏儿和他去走走。”母亲说。

宏儿听得这话,便来招水生,水生却松松爽爽同他一路出去了。母亲叫闰土坐,他迟疑了一回,终于就了坐,将长烟管靠在桌旁,递过纸包来,说:

“冬天没有什么东西了。这一点干青豆倒是自家晒在那里的,请老爷……”

我问问他的景况。他只是摇头。

“非常难。第六个孩子也会帮忙了,却总是吃不够……又不太平……什么地方都要钱,没有定规……收成又坏。种出东西来,挑去卖,总要捐几回钱,折了本;不去卖,又只能烂掉……”

他只是摇头;脸上虽然刻着许多皱纹,却全然不动,仿佛石像一般。他大约只是觉得苦,却又形容不出,沉默了片时,便拿起烟管来默默的吸烟了。

母亲问他,知道他的家里事务忙,明天便得回去;又没有吃过午饭,便叫他自己到厨下炒饭吃去。

他出去了;母亲和我都叹息他的景况:多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了。

6.二十余年之后,闰土见到了童年的好朋友“我”时,应该是“欢喜”的,为什么又出现“凄凉”的神情?

7.闰土见到“我”时为什么不叫“迅哥儿”,而称“我”为“老爷”?

8.闰土苦得像一个木偶人的原因是什么?(用课文中的句子回答)

9.文中闰土说话时有许多省略号,刻画出他说话吞吞吐吐,欲言又止的神态。这神态说明了什么?

(二)

月是故乡明

①雪儿是迫不得已才去打工的。她今年26岁,标准的美人样。她来美国读博士前压根没想到消费竟这么高。很快,她带来的钱就花完了。经人介绍,她来到一家“中国餐馆”打工,想利用晚间闲暇赚点费用。

②餐馆很大,很华丽。老板是位台湾人,男性。四十上下光景,脸上极少有笑容。有人告诉雪儿,老板为人很冷淡,很无情,也很苛刻,谁若不好好工作,他马上就炒谁的“鱿鱼”。雪儿有点担心,生怕做不好。尽管在国内她是一所名牌大学的讲师,但现在是在美国,她知道像这种业余的工作也确实不易找。//

③雪儿每天晚上都去那家中国餐馆做工,她的工作是勤杂工,扫地拖地刷地洗盘子,哪有活她往哪去,报酬是每小时10美元,每晚3小时。初次上班时,老板看着她,目光很冷酷。老板严厉地说了句:“别让我不满意!”雪儿无语。但她干活很认真,也很辛苦。老板监视得很严格,经常幽灵样悄无声息地出现,大声斥责想偷懒的雇工,冷冷的目光会令雪儿心悸。雪儿想:可别出事了。然而一次刷碗时,雪儿稍不留神,一只碗脱手摔碎了。老板出现了,幽灵似的,一顿痛斥后摔下一句话:“今晚你白干!”

④一只碗挨了一顿臭骂,外加损失一晚30美元的报酬,雪儿心里很不是滋味,暗作怨言:“哼,周扒皮,黄世仁,资本主义的台湾佬,还中国同胞呢!”然而一想,也怪自己,不该这样大意。此后,雪儿干活愈加仔细,也再没有过差错。

⑤一晃雪儿在这打工已有两个星期了。一天晚上,同事告诉雪儿老板在后厅叫她有事。雪儿很紧张,心里忐忑不安,不知又怎么了。到了后厅,老板抬头看了一眼雪儿,冷淡地说:“从现在起,你到前厅当招待。记住:顾客永远都是对的!”

⑥雪儿这才放下了心,暗想:当招待要比勤杂工轻松得许多,而且还常有客人给小费。她太需要钱了。远在国内的父母重病卧床已经多年,家里债台高筑,弟妹上学读书也都需要钱,而自己更需要钱。雪儿有点感激老板了。

⑦雪儿在前厅做招待工作依然很认真。她美丽、热情、勤快,博得了许多顾客的称赞。一个月夜,雪儿刚到不久,进来了几个牛仔模样的美国小青年,要吃中国菜喝中国酒,并点名要雪儿服务。

⑧雪儿微笑着说:“乐意为你们服务!”领牛仔进入雅间后,雪儿端菜上酒着实忙乎了一大阵。牛仔们很满意,也很兴奋,不一会儿便有了几分醉意。一个牛仔色迷迷地盯着雪儿老半天,趁雪儿斟酒时猛然将她拦腰搂住,喷着酒气说:“东方美人,让咱们好好玩玩。我,我,我给钱!”说着,便扑上去吻雪儿。雪儿大惊,边挣扎边喊:“不,不,不能这样!”

⑨其他几个牛仔也动手动脚地围了上来,说:“中国贱种,咱美国人有的是钱。只要我们高兴,没你的坏处,来吧!”说着,更是得寸进尺。

⑩雪儿更为紧张慌乱,她拼命挣扎,竟一下子撞翻了桌子。桌子上的碗、碟、杯子摔了一地。牛仔们一愣,雪儿趁机逃出来报警。很快,警察赶来了,把滋事的美国流氓带走了。

雪儿茫然地站在柜台前,大口喘着气。雪儿心里很委屈,眼泪也流了下来。老板出现了,盯着雪儿,目光冷酷如冰。雪儿想起老板说过:顾客永远都是对的,而且自己撞翻了桌子,摔碎了那么多东西。雪儿心里很清楚老板会怎么做。但她想到自己没有做有损人格、有损国格的事,心里也就很坦然,很镇静。她知道自己该辞职了。//

雪儿抬起头走向老板,掏出老板刚付的100美元的酬金,连同这几天来客人给的小费,一股脑儿塞给老板,很平静地说:“这些,赔您!”说罢,雪儿毅然转身向大门走去。

“等等,小姐。”老板喊住她,声音第一次这样温和,雪儿站住了。老板追了过来,说:“你能不能继续留在这里,我每小时付你30美元!”

雪儿很诧异:说:“我得罪了顾客,还摔碎了那么多的东西!”

老板笑了,第一次笑了,笑得很温和。老板说:“你做得对,小姐!”

接着,老板一字一句,声音颤抖着说:“咱们是中——国——人,是炎——黄——子——孙!”老板的眼里蕴满了泪水,一脸虔诚的样子。//

雪儿看着老板,心头一热,泪便如泉涌而下。那一刻,窗外月儿正明,俨然故乡的明月……//

10.雪儿在国内的身份是__________________,选文开头说她在国外打工是“迫不得已”,这是因为____________________________________________________________________。

11.第⑤段“忐忑不安”的意思是_________________________。雪儿产生这种心态的原因是____________________________________________________________________。

12.按照店规,雪儿得罪了顾客,又摔坏了那么多东西,理应辞职,但老板却笑着说她“做得对”。如何理解老板这话的意思?

13.小说结构通常分为开端、情节展开、进入高潮、尾声四个部分(选文已用“//”标明),请用简洁的语言概括选文四部分的内容。

开端:____________________________________________________________________。

发展:____________________________________________________________________

高潮:____________________________________________________________________

尾声:____________________________________________________________________。

14.“那一刻,窗外月儿正明,俨然故乡的明月……”小说结句的深刻含义是____________________________________________________________________。

15.试分析雪儿和老板的形象。

三、作文

16.选用下边的论据,自拟题目,写一篇议论文。

理论论据:

(1)言必信,行必果。 孔 子

(2)自以为聪明的人往往是没有好下场的。世界上最聪明的人是最老实的人,因为只有老实的人才能经得起事实和历史的考验。 周恩来

(3)人民不喜欢假话,哪怕多么装腔作势,多么冠冕堂皇的假话,都不会打动人们的心。人人心中都有一架衡量语言的天平。 艾 青

(4)生命不可能从谎言中开出灿烂的鲜花。 海 涅

事实论据:

(1)1936年,钱学森在美国麻省理工学院航空系攻读博士学位。他的导师是享誉世界的“超音速时代之父”冯·卡门。他常以就读于名师门下而自豪。

一次,钱学森向冯·卡门老师汇报自己的一项研究成果,老师听后深沉有力地说:“你,讲错了!”钱学森在老师的“判决”面前,又耐心地复述了一遍。冯·卡门生气地说:“我看不出你研究的结果究竟具有什么实际意义!”

第二天一早,冯·卡门先生亲自上门,笔直地立正,向学生钱学森微鞠一躬、一字一顿地说:“昨天下午,你是正确的,我是错误的,这是我一整夜思索后得出的结论。”钱学森十分感动,他从导师冯·卡门先生那里不仅学到了丰富的知识,还学到了老师以诚待人的好品格。

(2)《花衣吹笛人》是美国的一首童话诗。说的是500年前,哈穆林城发生了一场可怕的瘟疫,老鼠四处乱窜,偷抢食物,咬伤孩子。花衣吹笛人说他有秘密法术可除去老鼠,但索要一千金币作为报酬。市长答应了。花衣吹笛人用笛声把老鼠全引到河里淹死了。但市长只同意给吹笛人一杯酒和50个金币。吹笛人生气了,他再次吹响魔笛,把城里的小孩全引向科波尔山边,关进了一座奇怪的大门里。市长向四面八方传信,只要吹笛人带孩子们回来,随便他要多少珠宝都行。可是,再也找不到花衣吹笛人。

参考答案

一、1.(1)xiāo suǒ (2)bǐ yí (3)zhǎn zhuǎn (4)zì suī (5)duān (6)jǐnɡ (7)chán (8)quán

2.(1)比喻 (2)比喻 (3)比喻、反问 (4)比喻

3.D(作者与《故乡》中的“我”不能划等号)

4.(1)萧索 (2)藏 (3)凄凉 (4)涌

5.(1)鲁迅 呐喊

(2)“回故乡” “在故乡” “离故乡”

(3)闰土 杨二嫂 “我”

二、(一)6.因为二十几年的贫困生活,使他感到痛苦、难堪。

7.因为他有封建的等级观念。

8.多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅。

9.处境悲苦,有口难言。

(二)10.一所名牌大学的讲师 父母重病卧床多年,家里债台高筑要偿还,弟妹上学需要钱,自己在外更需要钱

11.形容心神很不安定 老板对雇员要求十分严格,去他那儿担心被训话

12.表明老板同样痛恨这些美国流氓为非作歹的丑恶行径,他具有同情心,正义感。

13.雪儿到一家台湾人开的餐馆打工 雪儿在餐馆打工时的两次遭遇 老板赞赏、钦佩雪儿,挽留并高薪聘用她 从老板身上雪儿感受到故国情怀的温暖

14.结句点明题旨,身在异国他乡的雪儿,从台湾老板的“咱们是中国人,是炎黄子孙”的言语及其虔诚的神态中,深切感受到同胞情的可贵和故国情的温暖

15.雪儿像她的名字一样,冰清玉洁,勤劳、善良,刚毅果断,用行动捍卫了人格、国格,是优秀的炎黄子孙。老板是一个外冷内热,有同情心、正义感、抚弱怜贫、关心、爱护同胞的人。

三、16.略

学习资源连接

干涸的眼睛

“把医生叫来,”亿万富翁喊道,“戴了新眼镜,我仍然觉得不舒服,真叫人受不了……”八位大夫立即给亿万富翁做了第108次检查,他们得出了一个最终结论:今后,任何眼镜、任何眼药水、任何外界的治疗手段对亿万富翁的眼睛都不适用。解除痛苦的唯一“药物”,全靠他本人:只要他经常哭泣流泪,一切都会恢复正常……

哭出眼泪!可怎样才能哭出眼泪呢?

一批学识广博的人挑选了世界文学中最悲惨的作品;一群最易伤感掉泪的演员为亿万富翁读作品中最催人泪下的段落。他们声泪俱下,可他却无动于衷。人们特意为他上演了一些令人心碎的节目。他打量着这些女演员,心中揣度着把她们请来该出多少钱……

演员们带着浸透泪水的手帕,灰溜溜地走了。亿万富翁仍是抱怨眼睛痛。下属们好不容易收集到最悲伤的电影来放给他看,可他在看电影时,却不由自主地计算起拍摄电影所需的费用来了。电影放映结束后,陪看电影的人泪眼汪汪,可他的眼睛仍是干涸疼痛。

后来,亿万富翁被下属们破天荒地带去参观城里最贫穷的几个区。他坐在世界上最长的卧车里(因为他是世界上最富有的人)。看着窗外饥寒交迫的贫民们,他感到十分新奇,大声地说:“真是景色非凡哪!”自然,要他从那装有空气过滤和空气调节设备的车上下来,是不可能的。所以,治疗方法也只能到此为止。他的眼睛依然干涸无泪,疼痛难忍。

事情发展到了 的地步了,下属们终于研究出一贴奇妙的“药方”:他们找到了一个面目、身材都酷似亿万富翁的人,那人正患着一种非常痛苦的疾病,在一家肮脏不堪的医院里奄奄一息。他们把这人抬到亿万富翁家里。亿万富翁看到自己(两人的面目非常相像)躺在床上,由于痛苦而脸部抽搐,浑身出汗,上气不接下气,双手没有一点血色,这可无论如何也受不了。他晃了晃脑袋,终于哭了:为自身而伤心掉泪……就这样,每当他觉得眼睛痛时,——不过,这种情况越来越少——只要在那人的病榻旁坐一会儿,就会伤心掉泪,眼睛顿时就不疼了。另一个“他”越是病痛难熬,他的眼痛越是消失得快。

不幸的事,那穷苦潦倒的病人得到了比以前好的治疗,在某一个晚上溜走了。而那个亿万富翁却不知怎么搞得,染上了一种什么病,卧床不起,受着同样的痛苦。病魔并没有放过他,他很快就变成了一具丑陋的僵尸,只有两只眼睛依旧完好无恙。

1.填入文中横线上最恰当的一个词语是( )(2分)

A.急不可待 B.刻不容缓 C.心急火燎 D.千钧一发

2.贯穿全文的线索是什么?如果把文章的题目改为“不流泪的人”好不好?请说明理由。(4分)

3.什么原因使亿万富翁“终于哭了”?“另一个‘他’越是病痛难熬,他的眼痛越是消失得快”,对这句话如何理解?(4分)

4.文中多处运用了“对比”的方法,请举例说明这种方法对刻画亿万富翁的作用。(3分)

5.如果把文章最后一段改为“干涸的眼睛能流泪了”,作品的主题思想会受到什么影响?(3分)

答案:

1.B 点拨:要结合原文语境来考虑。

2.亿万富翁治眼病 不好 改后的题目可能让人误以为文章要写的是一个性格刚强之人,没有原题目具有的讽刺意义:亿万富翁有钱,可没有普通人的感情,他是可鄙又可悲的人。

点拨:必须先把握文章内容,明确富翁是一个怎样的人才能解答此题。

3.亿万富翁看到“自己”生命垂危,痛苦难耐,感到悲伤,终于哭了。另一个“他”越是病痛难熬,越能增加亿万富翁的恐惧感,亿万富翁就会悲伤流泪,恰好减轻了眼睛的疼痛感,这样写,具有很强的讽刺性:亿万富翁只关心自己的命运,贪生怕死的内心空虚到了极点。 点拨:抓住富翁无同情心、只关心自己来理解。

4.如课文第五段“陪看电影的人泪眼汪汪,可他的眼睛仍是干涸疼痛”,通过对比尖锐地讽刺和鞭挞了亿万富翁畸形的心态和龌龊的灵魂。点拨:对比的表现手法使人物形象更加鲜明。

5.文章最后一段与主题思想有密切关系,原结局表达了作者对极端自私的亿万富翁丑恶心灵的憎恶,改后的句子没有此效果。 点拨:此类题,通常情况下是不能改动的,要从表达的主题上加以比较,就能找出理由。

学习目标

1.学习小说人物描写的方法;

2.学习小说采用对比表现主题的方法。

3.通过对这篇小说内容的把握,深刻理解在旧中国帝国主义、封建主义不仅是我国农村经济凋敝、农民生活日益贫困的根源,而且也在思想灵魂上对农民造成了深深的毒害,激发起学生热爱新中国,努力建设社会主义精神文明的强烈愿望。

重难点

“我”回故乡的见闻和感受。

“我”离开故乡时的心情与感受。

教材分析

“我”于1919年12月回故乡绍兴接母亲到北京,目睹农村的破败和农民的凄苦,深切感受到少年的好友与乡邻同“我”之间的巨大隔膜,引起“我”内心无法消除的痛苦的感情波澜,同时也激起了“我”要求改变现状的强烈愿望。

“故乡”这个题目,既交代了事情发生和发展的具体地点,又为人物活动提供了特定的场所和环境。

学情分析

《故乡》是一篇篇幅很长的课文,包涵的内容很丰富,人物性格鲜明。因为时代的原因和鲁迅特有的风格使学生很难理解这篇课文。但一般的人物分析方法学生有一定的经验,小说的写法学生也有积累。希望通过本文的学习进一步提高小说阅读能力,理解鲁迅作品忧国忧民的特点。

学法指导

从整体感知入手,让学生从整体上把握课文、感受课文的感情基调,然后再引导学生走进课文,分析这种感觉的来源,重点分析人物,从而理解课文的写作主题,再给学生补充有关背景材料,加深对课文的理解和作者写作意图的理解,并深化文章主题。

学习准备

1、教师课前查找相关资料。

2、学生预习课文,熟读课文,熟悉课文内容。

学习过程

第一课时

一、新课导入:

1、激情导入。

自古以来,“思故乡,赞故乡”是一个永恒的话题,同学们能不能随口就涌出几个写“故乡”的诗词名句来?

(学生发言)

故乡,让离家的游子多了一个永远也做不完的梦;故乡,在游子的记忆里沉淀出了无限的美丽与思索。今天,就让我们一起走进鲁迅的文学世界,感受《故乡》的魅力。

2、作家、作品介绍:

鲁迅,我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,鲁迅是笔名,浙江绍兴人。

选自《呐喊》(小说集)。

二、朗读课文,整体感知:

1.教师播放媒体资源中的课文朗读,学生熟悉课文。

2.讨论课文段落:

小说以时间为序,以我回故乡的所见所闻为线索展开故事情节,全文可按 “渐近故乡——在故乡——离开故乡”三个方面分为三个部分。

第一部分(至“搬家到我在谋食的异地去”):写“我”回故乡。“我”在故乡所见到的萧条景象以及“我”悲凉的心情。

第二部分(至“已经一扫而空了”):写“我”在故乡。这是小说的主体。主要刻画闰土和杨二嫂两个人物,深刻反映了帝国主义、封建主义给中国农村带来的苦难,给中国农民带来的心灵上的创伤。

第一层(到“顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了”)写“我”到家时的情况。对少年闰土的回忆——天真无畏、深厚友谊;对杨二嫂的比照——小市民习性更厉害

第二层(到“他就领了水生回去了”)写“我”和中年闰土见面的情况。(全文重点)闰土外貌到精神的巨大变化(社会根源)

第三层(到“已经一扫而空了”) 写“我”告别闰土与故乡。

第三部分:写“我”离开故乡的心情和感受。抒发了作者对现实社会极大的愤懑,表现了作者改造旧社会、创造新生活的强烈愿望和坚定信心。

三、讨论探究,分析人物:

1、闰土的形象:

(朗读第12自然段—30自然段;第55自然段)

《故乡》写闰土着重的是前后对照的方法。作品从哪几方面进行对照?通过对照突出了什么?少年闰土:中年闰土

明确:

(1)外貌对照:

(2)动作、对话对照:

(3)闰土对“我”、对生活的态度前后对照:

(4)小结:

残酷的阶级压迫和民族压迫,多子、饥荒、税、兵、匪、官、绅,把一个活泼的少年折磨成凄惨的苦人儿。

在鲜明的对比中,揭示了闰土们在半殖民地半封建的黑暗制度下,遭受经济上的剥削,政治上的压迫,精神上的摧残,也揭示了闰土们悲惨命运的深刻的社会原因是多子、饥荒、税、兵、匪、官、绅。是旧中国贫苦农民的典型。

2、杨二嫂人物形象:

(外貌、对话、动作描写。朗读39自然段—52自然段)

小说对杨二嫂的描写,先闻其声,再见其人。

外貌描写——“凸颧骨,薄嘴唇,五十岁上下的女人”,“像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规”。

对话描写——

动作描写——

——她的说话和动作表现了她尖嘴利舌,贪小泼辣的小市民习性和日趋贫困的生活。

杨二嫂是当时社会既被侮辱、被损害,而又深受私有观念支配的村镇小私有者形象的代表,她的形象塑造有两个意义:一是用她的自私刻薄来衬托闰土的纯朴善良;二是用她的变化来说明城镇小市民的贫困化,从另一侧面反映了农村经济的破败,反映了当时社会的弊病。

3、“我”的形象:

(速读课文,分析“我”的形象,注意心理描写)

小说中的“我”,有作者的影子,但绝不要等同于作者。“我”漂泊在外,对故乡一直怀着美好的回忆,看到故乡衰败、冷漠的现实,深感悲哀、失望,但内心深处,还是怀着故乡美好未来的憧憬。“我”对闰土怀有深厚的感情,表现了“我”对劳苦人民的同情与爱,对等级观念的否定。“我”是追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。

四、小结本节收获

谈自己认为重要的人物形象的认识。

第二课时

一、复习旧课,导入新课:

上两节课,我们认识了几种描写对塑造人物的作用,并分析了闰土这一人物形象。这节课,我们来分析景物描写的作用,探讨小说丰富的语言内涵,从而理解作品表现的主题。

二、品读课文,回答下列问题:

1、文中有几处景物描写?各有什么作用?

①第2自然段是景物描写。其作用是渲染了沉寂、荒凉的气氛,衬托出“我”的悲凉心情。

②第12自然段描写的少年闰土月夜瓜地刺猹图。段是景物描写。景物色彩明快、艳丽。人物英俊、活泼,二者相映成辉。

其作用是展现了20年前故乡的太平景象。表明帝国主义的势力还没来得及渗透到南方农村。

③结尾段再现海边奇异的图画是景物描写。

其作用是表明“我”对新的希望的想象、憧憬。

2、本文结尾充满了哲理,怎样理解?

它告诉人们:只空有希望而不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”。有了希望并始终不渝地斗争、实践,希望便“无所谓无”。人们都向着希望之路迅跑,就会迎来新生活。

3、下列句子各用了什么修辞方法?

①然而圆规很不平,显出鄙夷的神色,

(借代)

②我只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,

(比喻)

三、探究本文的主题:

1、“故乡”是中国人精神的反映。

从孩子的纯真、有生气到成年人的麻木、愚钝,表现了中国普通民众的生命和活力是怎样被扼杀的。(如闰土)

2、表现中国社会愚昧、落后、贫穷的轮回。

从闰土父子和杨二嫂身上,可以看出这样轮回的影子:

闰土:少年→中年→?

水生:少年“正是一个廿年前的闰土”→中年(现在的闰土)? → ?

杨二嫂:年轻→中年→

3、渴望纯真的人与人的关系。

再回故乡,“我”和闰土、杨二嫂等人已经有了深深的精神上的隔阂。“我渴望打破封建社会的尊卑秩序,渴望建立超越庸俗的物质关系的新型人与人之间的关系。

四、结尾段分析

学生看课文思考、回答、讨论,教师梳理归纳:在课文的结尾,作者写出了理想中富足美丽充满活力的家乡,并且相信经过大家共同的努力,美好的理想一定能实现。

齐读背诵“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

这篇小说写于1921年,辛亥革命已经过去十年了。辛亥革命推翻了封建王朝的统治,是顺应社会发展的,但农村经济为什么急剧衰落,农民们的生活为什么更加艰难?(屏幕显示:背景)

五、当堂检测,反馈矫正

(一)、给画线字注音。

隐晦( )惘然( )颧骨( )嗤笑( )鄙夷( )恣睢( )

(二)、理解填空。

1.《故乡》选自《呐喊》,体裁是小说,作者是鲁迅,原名周树人,文章以“我”回故乡的见闻和感受为线索为线索。时间顺序。

2.小说主要采用__ 对比__ 的写法来刻画人物形象。

3.闰土是一个勤劳朴素、善良但又迷信、愚昧麻木不仁的旧中国尚未觉醒的贫苦农民的典型_形象;杨二嫂是一个__是一位自私刻薄、泼悍、放肆而又受到侮辱与损害的城镇小市民的典型;“我”是一个_知识分子、新青年的形象。.(勤劳善良,但不觉悟的农民。贪婪、尖刻、鄙俗的小市民。对现实不满正在追求新生活的进步知识分子)

4.少年闰土和中年闰土有什么不同?作者这样写的目的是什么?

少年闰土聪明能干、机敏,中年闰土呆滞麻木、饱经风霜。作者这样写的目的是揭露辛亥革命后,帝国主义、封建主义给农民带来的深重苦难,同时也希望广大农民能够觉醒过来。

5.二十余年之后,闰土见到了童年的好朋友“我”时,应该是“欢喜”的,为什么又现出“凄凉”的神情?___儿时玩伴的欣喜、精神的压迫与痛苦_____

答案:二十多年的贫困生活,使他感到痛苦、难堪。

6.闰土见到了“我”时为什么不叫“迅哥儿”,而称“我”为“老爷”?(封建等级观念)

7.他“仿佛石像一般”表现了闰土(生活磨难使人变得麻木)

8.文中闰土说话时有许多省略号,刻画出他说话吞吞吐吐,欲言又止的神态。这神态说明他哪方面的情况?(处境悲哀,有口难言)

9.理解句子

“非常难。第六个孩子也会帮忙了……”“又不太平……什么地方都要钱”表明战乱频繁,兵匪骚扰,给百姓带来了深重灾难

“挑去卖,总要捐几回钱”表明苛税繁多,百姓苦不堪言

“不去卖,又只能烂掉……”表明生活困苦,又找不到别的出路

10.文中所指“可悲的厚障壁”是指__精神上的隔膜_,这是用的___借喻____修辞。

11.李华的叔叔下岗在家,虽几次求职,但多未能如愿,心情十分低落,请你代李华从《故乡》一文中摘抄一段箴言给他。_希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。_______

典型习题

一、积累与运用

1.给下列加粗字注音。

(1)萧索( ) (2)鄙夷( ) (3)展转( ) (4)恣睢( )

(5)无端( ) (6)家景( ) (7)潺潺( ) (8)颧骨( )

2.下列各句都用了修辞方法,请将它们的修辞方法写在括号内。

(1)两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

( )

(2)我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。 ( )

(3)现在我所谓的希望,不也是我自己手制的偶像吗? ( )

(4)我只觉得四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷。 ( )

3.下列说法有误的一项是 ( )

A.《故乡》这篇小说通篇体现了一个“变”字,写出了故乡人物、环境和“我”的心情变化,从而揭示了深刻的主题思想。

B.《故乡》中的“我”是一个对现实不满,正在寻求中的进步知识分子形象。

C.《故乡》在人物描写中,运用了对比的手法。

D.闰土是《故乡》的主要人物,作者“我”是次要人物。

4.辨析近义词,选恰当的词填到横线上。

(1)从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个______(萧条 萧索 萧疏)的荒村,没有一些活气。

(2)我的母亲很高兴,但也________(隐 瞒 藏)着许多凄凉的神情……

(3)他站住了,脸上现出了欢喜和________(凄惨 凄楚 凄凉)。

(4)我接着便有许多话,想要连珠一般________(涌 流 淌 说)出:角鸡,跳鱼儿,贝壳,猹,……

5.根据课文填空。

(1)《故乡》是伟大的文学家、思想家、革命家________的短篇小说,选自他的短篇小说集《________》。

(2)课文以“我”回故乡的活动为线索,按“我”________ ________ ________的时间顺序来记述故事。

(3)这篇小说的主要人物是________,衬托人物是________,线索人物是________。

二、阅读

阅读下面文段,回答文后各题。

(一)

这来的便是闰土。虽然我一见便知道是闰土,但又不是我这记忆上的闰土了。他身材增加了一倍;先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红,这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管,那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

我这时很兴奋,但不知道怎么说才好,只是说:

“阿!闰土哥,——你来了?……”

我接着便有许多话,想要连珠一般涌出:角鸡,跳鱼儿,贝壳,猹,……但又总觉得被什么挡着似的,单在脑里面回旋,吐不出口外去。

他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:

“老爷!……”

我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。我也说不出话。

他回过头去说,“水生,给老爷磕头。”便拖出躲在背后的孩子来,这正是一个廿年前的闰土,只是黄瘦些,颈子上没有银圈罢了。“这是第五个孩子,没有见过世面,躲躲闪闪……”

母亲和宏儿下楼来了,他们大约也听到了声音。

“老太太。信是早收到了。我实在喜欢的了不得,知道老爷回来……”闰土说。

“阿,你怎的这样客气起来。你们先前不是哥弟称呼么?还是照旧:迅哥儿。”母亲高兴的说。

“阿呀,老太太真是……这成什么规矩。那时是孩子,不懂事……”闰土说着,又叫水生上来打拱,那孩子却害羞,紧紧的只贴在他背后。

“他就是水生?第五个?都是生人,怕生也难怪的;还是宏儿和他去走走。”母亲说。

宏儿听得这话,便来招水生,水生却松松爽爽同他一路出去了。母亲叫闰土坐,他迟疑了一回,终于就了坐,将长烟管靠在桌旁,递过纸包来,说:

“冬天没有什么东西了。这一点干青豆倒是自家晒在那里的,请老爷……”

我问问他的景况。他只是摇头。

“非常难。第六个孩子也会帮忙了,却总是吃不够……又不太平……什么地方都要钱,没有定规……收成又坏。种出东西来,挑去卖,总要捐几回钱,折了本;不去卖,又只能烂掉……”

他只是摇头;脸上虽然刻着许多皱纹,却全然不动,仿佛石像一般。他大约只是觉得苦,却又形容不出,沉默了片时,便拿起烟管来默默的吸烟了。

母亲问他,知道他的家里事务忙,明天便得回去;又没有吃过午饭,便叫他自己到厨下炒饭吃去。

他出去了;母亲和我都叹息他的景况:多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了。

6.二十余年之后,闰土见到了童年的好朋友“我”时,应该是“欢喜”的,为什么又出现“凄凉”的神情?

7.闰土见到“我”时为什么不叫“迅哥儿”,而称“我”为“老爷”?

8.闰土苦得像一个木偶人的原因是什么?(用课文中的句子回答)

9.文中闰土说话时有许多省略号,刻画出他说话吞吞吐吐,欲言又止的神态。这神态说明了什么?

(二)

月是故乡明

①雪儿是迫不得已才去打工的。她今年26岁,标准的美人样。她来美国读博士前压根没想到消费竟这么高。很快,她带来的钱就花完了。经人介绍,她来到一家“中国餐馆”打工,想利用晚间闲暇赚点费用。

②餐馆很大,很华丽。老板是位台湾人,男性。四十上下光景,脸上极少有笑容。有人告诉雪儿,老板为人很冷淡,很无情,也很苛刻,谁若不好好工作,他马上就炒谁的“鱿鱼”。雪儿有点担心,生怕做不好。尽管在国内她是一所名牌大学的讲师,但现在是在美国,她知道像这种业余的工作也确实不易找。//

③雪儿每天晚上都去那家中国餐馆做工,她的工作是勤杂工,扫地拖地刷地洗盘子,哪有活她往哪去,报酬是每小时10美元,每晚3小时。初次上班时,老板看着她,目光很冷酷。老板严厉地说了句:“别让我不满意!”雪儿无语。但她干活很认真,也很辛苦。老板监视得很严格,经常幽灵样悄无声息地出现,大声斥责想偷懒的雇工,冷冷的目光会令雪儿心悸。雪儿想:可别出事了。然而一次刷碗时,雪儿稍不留神,一只碗脱手摔碎了。老板出现了,幽灵似的,一顿痛斥后摔下一句话:“今晚你白干!”

④一只碗挨了一顿臭骂,外加损失一晚30美元的报酬,雪儿心里很不是滋味,暗作怨言:“哼,周扒皮,黄世仁,资本主义的台湾佬,还中国同胞呢!”然而一想,也怪自己,不该这样大意。此后,雪儿干活愈加仔细,也再没有过差错。

⑤一晃雪儿在这打工已有两个星期了。一天晚上,同事告诉雪儿老板在后厅叫她有事。雪儿很紧张,心里忐忑不安,不知又怎么了。到了后厅,老板抬头看了一眼雪儿,冷淡地说:“从现在起,你到前厅当招待。记住:顾客永远都是对的!”

⑥雪儿这才放下了心,暗想:当招待要比勤杂工轻松得许多,而且还常有客人给小费。她太需要钱了。远在国内的父母重病卧床已经多年,家里债台高筑,弟妹上学读书也都需要钱,而自己更需要钱。雪儿有点感激老板了。

⑦雪儿在前厅做招待工作依然很认真。她美丽、热情、勤快,博得了许多顾客的称赞。一个月夜,雪儿刚到不久,进来了几个牛仔模样的美国小青年,要吃中国菜喝中国酒,并点名要雪儿服务。

⑧雪儿微笑着说:“乐意为你们服务!”领牛仔进入雅间后,雪儿端菜上酒着实忙乎了一大阵。牛仔们很满意,也很兴奋,不一会儿便有了几分醉意。一个牛仔色迷迷地盯着雪儿老半天,趁雪儿斟酒时猛然将她拦腰搂住,喷着酒气说:“东方美人,让咱们好好玩玩。我,我,我给钱!”说着,便扑上去吻雪儿。雪儿大惊,边挣扎边喊:“不,不,不能这样!”

⑨其他几个牛仔也动手动脚地围了上来,说:“中国贱种,咱美国人有的是钱。只要我们高兴,没你的坏处,来吧!”说着,更是得寸进尺。

⑩雪儿更为紧张慌乱,她拼命挣扎,竟一下子撞翻了桌子。桌子上的碗、碟、杯子摔了一地。牛仔们一愣,雪儿趁机逃出来报警。很快,警察赶来了,把滋事的美国流氓带走了。

雪儿茫然地站在柜台前,大口喘着气。雪儿心里很委屈,眼泪也流了下来。老板出现了,盯着雪儿,目光冷酷如冰。雪儿想起老板说过:顾客永远都是对的,而且自己撞翻了桌子,摔碎了那么多东西。雪儿心里很清楚老板会怎么做。但她想到自己没有做有损人格、有损国格的事,心里也就很坦然,很镇静。她知道自己该辞职了。//

雪儿抬起头走向老板,掏出老板刚付的100美元的酬金,连同这几天来客人给的小费,一股脑儿塞给老板,很平静地说:“这些,赔您!”说罢,雪儿毅然转身向大门走去。

“等等,小姐。”老板喊住她,声音第一次这样温和,雪儿站住了。老板追了过来,说:“你能不能继续留在这里,我每小时付你30美元!”

雪儿很诧异:说:“我得罪了顾客,还摔碎了那么多的东西!”

老板笑了,第一次笑了,笑得很温和。老板说:“你做得对,小姐!”

接着,老板一字一句,声音颤抖着说:“咱们是中——国——人,是炎——黄——子——孙!”老板的眼里蕴满了泪水,一脸虔诚的样子。//

雪儿看着老板,心头一热,泪便如泉涌而下。那一刻,窗外月儿正明,俨然故乡的明月……//

10.雪儿在国内的身份是__________________,选文开头说她在国外打工是“迫不得已”,这是因为____________________________________________________________________。

11.第⑤段“忐忑不安”的意思是_________________________。雪儿产生这种心态的原因是____________________________________________________________________。

12.按照店规,雪儿得罪了顾客,又摔坏了那么多东西,理应辞职,但老板却笑着说她“做得对”。如何理解老板这话的意思?

13.小说结构通常分为开端、情节展开、进入高潮、尾声四个部分(选文已用“//”标明),请用简洁的语言概括选文四部分的内容。

开端:____________________________________________________________________。

发展:____________________________________________________________________

高潮:____________________________________________________________________

尾声:____________________________________________________________________。

14.“那一刻,窗外月儿正明,俨然故乡的明月……”小说结句的深刻含义是____________________________________________________________________。

15.试分析雪儿和老板的形象。

三、作文

16.选用下边的论据,自拟题目,写一篇议论文。

理论论据:

(1)言必信,行必果。 孔 子

(2)自以为聪明的人往往是没有好下场的。世界上最聪明的人是最老实的人,因为只有老实的人才能经得起事实和历史的考验。 周恩来

(3)人民不喜欢假话,哪怕多么装腔作势,多么冠冕堂皇的假话,都不会打动人们的心。人人心中都有一架衡量语言的天平。 艾 青

(4)生命不可能从谎言中开出灿烂的鲜花。 海 涅

事实论据:

(1)1936年,钱学森在美国麻省理工学院航空系攻读博士学位。他的导师是享誉世界的“超音速时代之父”冯·卡门。他常以就读于名师门下而自豪。

一次,钱学森向冯·卡门老师汇报自己的一项研究成果,老师听后深沉有力地说:“你,讲错了!”钱学森在老师的“判决”面前,又耐心地复述了一遍。冯·卡门生气地说:“我看不出你研究的结果究竟具有什么实际意义!”

第二天一早,冯·卡门先生亲自上门,笔直地立正,向学生钱学森微鞠一躬、一字一顿地说:“昨天下午,你是正确的,我是错误的,这是我一整夜思索后得出的结论。”钱学森十分感动,他从导师冯·卡门先生那里不仅学到了丰富的知识,还学到了老师以诚待人的好品格。

(2)《花衣吹笛人》是美国的一首童话诗。说的是500年前,哈穆林城发生了一场可怕的瘟疫,老鼠四处乱窜,偷抢食物,咬伤孩子。花衣吹笛人说他有秘密法术可除去老鼠,但索要一千金币作为报酬。市长答应了。花衣吹笛人用笛声把老鼠全引到河里淹死了。但市长只同意给吹笛人一杯酒和50个金币。吹笛人生气了,他再次吹响魔笛,把城里的小孩全引向科波尔山边,关进了一座奇怪的大门里。市长向四面八方传信,只要吹笛人带孩子们回来,随便他要多少珠宝都行。可是,再也找不到花衣吹笛人。

参考答案

一、1.(1)xiāo suǒ (2)bǐ yí (3)zhǎn zhuǎn (4)zì suī (5)duān (6)jǐnɡ (7)chán (8)quán

2.(1)比喻 (2)比喻 (3)比喻、反问 (4)比喻

3.D(作者与《故乡》中的“我”不能划等号)

4.(1)萧索 (2)藏 (3)凄凉 (4)涌

5.(1)鲁迅 呐喊

(2)“回故乡” “在故乡” “离故乡”

(3)闰土 杨二嫂 “我”

二、(一)6.因为二十几年的贫困生活,使他感到痛苦、难堪。

7.因为他有封建的等级观念。

8.多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅。

9.处境悲苦,有口难言。

(二)10.一所名牌大学的讲师 父母重病卧床多年,家里债台高筑要偿还,弟妹上学需要钱,自己在外更需要钱

11.形容心神很不安定 老板对雇员要求十分严格,去他那儿担心被训话

12.表明老板同样痛恨这些美国流氓为非作歹的丑恶行径,他具有同情心,正义感。

13.雪儿到一家台湾人开的餐馆打工 雪儿在餐馆打工时的两次遭遇 老板赞赏、钦佩雪儿,挽留并高薪聘用她 从老板身上雪儿感受到故国情怀的温暖

14.结句点明题旨,身在异国他乡的雪儿,从台湾老板的“咱们是中国人,是炎黄子孙”的言语及其虔诚的神态中,深切感受到同胞情的可贵和故国情的温暖

15.雪儿像她的名字一样,冰清玉洁,勤劳、善良,刚毅果断,用行动捍卫了人格、国格,是优秀的炎黄子孙。老板是一个外冷内热,有同情心、正义感、抚弱怜贫、关心、爱护同胞的人。

三、16.略

学习资源连接

干涸的眼睛

“把医生叫来,”亿万富翁喊道,“戴了新眼镜,我仍然觉得不舒服,真叫人受不了……”八位大夫立即给亿万富翁做了第108次检查,他们得出了一个最终结论:今后,任何眼镜、任何眼药水、任何外界的治疗手段对亿万富翁的眼睛都不适用。解除痛苦的唯一“药物”,全靠他本人:只要他经常哭泣流泪,一切都会恢复正常……

哭出眼泪!可怎样才能哭出眼泪呢?

一批学识广博的人挑选了世界文学中最悲惨的作品;一群最易伤感掉泪的演员为亿万富翁读作品中最催人泪下的段落。他们声泪俱下,可他却无动于衷。人们特意为他上演了一些令人心碎的节目。他打量着这些女演员,心中揣度着把她们请来该出多少钱……

演员们带着浸透泪水的手帕,灰溜溜地走了。亿万富翁仍是抱怨眼睛痛。下属们好不容易收集到最悲伤的电影来放给他看,可他在看电影时,却不由自主地计算起拍摄电影所需的费用来了。电影放映结束后,陪看电影的人泪眼汪汪,可他的眼睛仍是干涸疼痛。

后来,亿万富翁被下属们破天荒地带去参观城里最贫穷的几个区。他坐在世界上最长的卧车里(因为他是世界上最富有的人)。看着窗外饥寒交迫的贫民们,他感到十分新奇,大声地说:“真是景色非凡哪!”自然,要他从那装有空气过滤和空气调节设备的车上下来,是不可能的。所以,治疗方法也只能到此为止。他的眼睛依然干涸无泪,疼痛难忍。

事情发展到了 的地步了,下属们终于研究出一贴奇妙的“药方”:他们找到了一个面目、身材都酷似亿万富翁的人,那人正患着一种非常痛苦的疾病,在一家肮脏不堪的医院里奄奄一息。他们把这人抬到亿万富翁家里。亿万富翁看到自己(两人的面目非常相像)躺在床上,由于痛苦而脸部抽搐,浑身出汗,上气不接下气,双手没有一点血色,这可无论如何也受不了。他晃了晃脑袋,终于哭了:为自身而伤心掉泪……就这样,每当他觉得眼睛痛时,——不过,这种情况越来越少——只要在那人的病榻旁坐一会儿,就会伤心掉泪,眼睛顿时就不疼了。另一个“他”越是病痛难熬,他的眼痛越是消失得快。

不幸的事,那穷苦潦倒的病人得到了比以前好的治疗,在某一个晚上溜走了。而那个亿万富翁却不知怎么搞得,染上了一种什么病,卧床不起,受着同样的痛苦。病魔并没有放过他,他很快就变成了一具丑陋的僵尸,只有两只眼睛依旧完好无恙。

1.填入文中横线上最恰当的一个词语是( )(2分)

A.急不可待 B.刻不容缓 C.心急火燎 D.千钧一发

2.贯穿全文的线索是什么?如果把文章的题目改为“不流泪的人”好不好?请说明理由。(4分)

3.什么原因使亿万富翁“终于哭了”?“另一个‘他’越是病痛难熬,他的眼痛越是消失得快”,对这句话如何理解?(4分)

4.文中多处运用了“对比”的方法,请举例说明这种方法对刻画亿万富翁的作用。(3分)

5.如果把文章最后一段改为“干涸的眼睛能流泪了”,作品的主题思想会受到什么影响?(3分)

答案:

1.B 点拨:要结合原文语境来考虑。

2.亿万富翁治眼病 不好 改后的题目可能让人误以为文章要写的是一个性格刚强之人,没有原题目具有的讽刺意义:亿万富翁有钱,可没有普通人的感情,他是可鄙又可悲的人。

点拨:必须先把握文章内容,明确富翁是一个怎样的人才能解答此题。

3.亿万富翁看到“自己”生命垂危,痛苦难耐,感到悲伤,终于哭了。另一个“他”越是病痛难熬,越能增加亿万富翁的恐惧感,亿万富翁就会悲伤流泪,恰好减轻了眼睛的疼痛感,这样写,具有很强的讽刺性:亿万富翁只关心自己的命运,贪生怕死的内心空虚到了极点。 点拨:抓住富翁无同情心、只关心自己来理解。

4.如课文第五段“陪看电影的人泪眼汪汪,可他的眼睛仍是干涸疼痛”,通过对比尖锐地讽刺和鞭挞了亿万富翁畸形的心态和龌龊的灵魂。点拨:对比的表现手法使人物形象更加鲜明。

5.文章最后一段与主题思想有密切关系,原结局表达了作者对极端自私的亿万富翁丑恶心灵的憎恶,改后的句子没有此效果。 点拨:此类题,通常情况下是不能改动的,要从表达的主题上加以比较,就能找出理由。

同课章节目录