浙江省金华一中09-10学年高二下学期期中考试 历史

文档属性

| 名称 | 浙江省金华一中09-10学年高二下学期期中考试 历史 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 158.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-05-12 19:36:00 | ||

图片预览

文档简介

金华一中2009学年第二学期期中考试

高二历史试卷

审核:龙京

一、选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分,每题所列的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的。请将正确答案填在答题卷上。)

1.威尔逊认为:“我们应该以资本供给全世界,而谁以资本供给全世界,谁就应当管理世界。”美国表达出这一愿望的原因是

A.美国的军事实力世界最强 B.美国的经济实力具备优势

C. 美国通过“门户开放”独占了中国市场 D.美国操纵了巴黎和会

2.意大利外交部长西德尼·桑理诺在一战后说:“毫无疑问,这场战争使民族感过度兴奋……也许是美国直截了当的原则助长了它。”材料中所说的“直截了当的原则”是指

A.势力均衡原则 B.公开外交原则 C.民族自决原则 D.集体安全原则

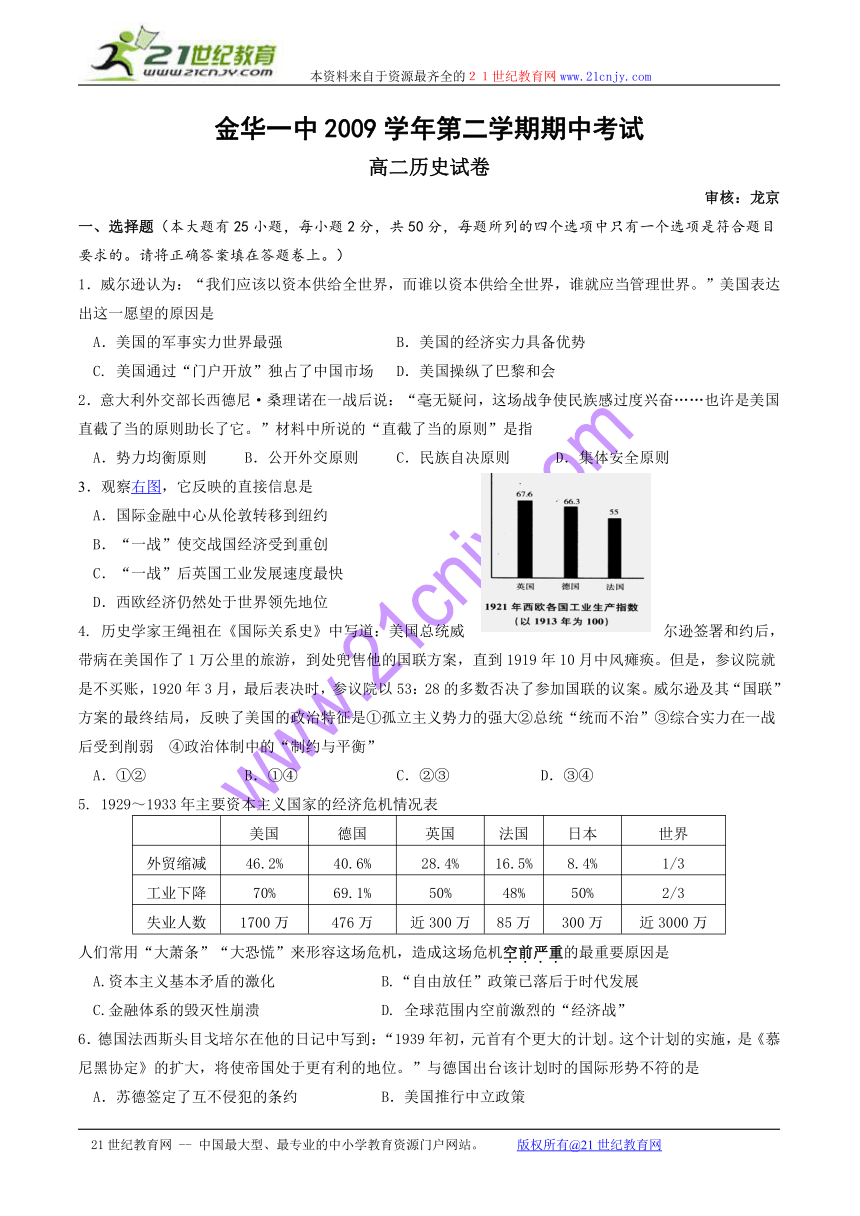

3.观察右图,它反映的直接信息是

A.国际金融中心从伦敦转移到纽约

B.“一战”使交战国经济受到重创

C.“一战”后英国工业发展速度最快

D.西欧经济仍然处于世界领先地位

4. 历史学家王绳祖在《国际关系史》中写道:美国总统威尔逊签署和约后,带病在美国作了1万公里的旅游,到处兜售他的国联方案,直到1919年10月中风瘫痪。但是,参议院就是不买账,1920年3月,最后表决时,参议院以53:28的多数否决了参加国联的议案。威尔逊及其“国联”方案的最终结局,反映了美国的政治特征是①孤立主义势力的强大②总统“统而不治”③综合实力在一战后受到削弱 ④政治体制中的“制约与平衡”

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

5. 1929~1933年主要资本主义国家的经济危机情况表

?

美国

德国

英国

法国

日本

世界

外贸缩减

46.2%

40.6%

28.4%

16.5%

8.4%

1/3

工业下降

70%

69.1%

50%

48%

50%

2/3

失业人数

1700万

476万

近300万

85万

300万

近3000万

人们常用“大萧条”“大恐慌”来形容这场危机,造成这场危机空前严重的最重要原因是

A.资本主义基本矛盾的激化 B.“自由放任”政策已落后于时代发展

C.金融体系的毁灭性崩溃 D. 全球范围内空前激烈的“经济战”

6.德国法西斯头目戈培尔在他的日记中写到:“1939年初,元首有个更大的计划。这个计划的实施,是《慕尼黑协定》的扩大,将使帝国处于更有利的地位。”与德国出台该计划时的国际形势不符的是

A.苏德签定了互不侵犯的条约 B.美国推行中立政策

C.英、法采取绥靖政策 D.德国在中欧已处于十分有利的战略地位

7.下列对绥靖政策的含义理解正确是①在政治经济上扶植德国 ②对法西斯侵略姑息纵容 ③推动法西斯进攻苏联 ④牺牲小国利益以求苟安

A.①②③④ B.③④ C.②③④ D.①②

8.1940年6月10日,罗斯福在弗吉尼亚大学演讲时愤怒地指责一个国家说:“1940年6月10日这一天,手持匕首的人从背后对他的邻居捅了一刀!”他指责的是

A.德国采用闪电战,进攻波兰 B.苏联趁火打劫,入侵波兰?

C.日本不宣而战,袭击珍珠港 D.意大利趁火打劫,对法国宣战

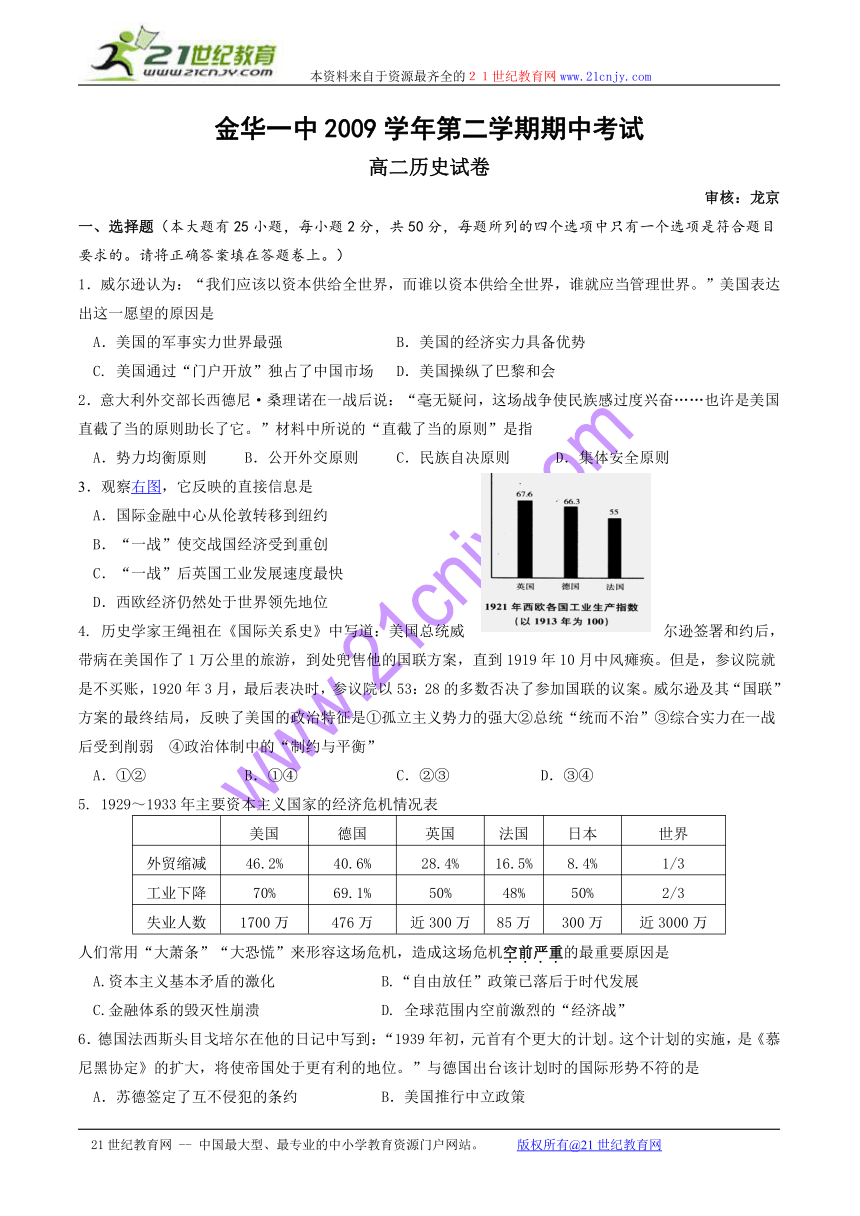

9.右图漫画题为“不会被传染!”左边床上的人说:“多么幸运的一件事呀!我们是分床睡的,我不会被传染!” 右边床上依次是:斯大林瘙痒症、希特勒炎症、闪电战瘟疫、纳粹发热病、法西斯流感。下列各项是对此图的分析,不正确的是

A.此图反映的时间可能在二战前夕或二战初期

B.左边床上的人说的话反映了美国当时的心态

C.此图反映了当时欧洲危机重重

D.此图揭示了美国对当时形势发展的正确判断

10.1943年5月,美英联军在北非战场取得彻底胜利,这为下列哪一重大军事行动直接铺平了道路?

A.开辟欧洲第二战场 B.西西里岛登陆?

C.在易北河与苏军会师 D.发动柏林战役

11.1951年,美、英等国在旧金山召开对日媾和会议,签订了对日和约。中国、朝鲜、越南被排除在会议之外,参加过对日作战的印度和缅甸拒绝参加会议,苏联等国拒绝在和约上签字。该和约的签订违反了

A.《联合国家宣言》 B.《开罗宣言》 C.《雅尔塔协定》 D.《波茨坦公告》

12.二战的损失和冷战的压力曾一度使西欧依靠美国… …20世纪六七十年代,美苏的首要地位让位于一种新的多元化社会。出现这一变化的原因包括 ①美苏对峙削弱了实力 ②世界两极格局解体 ③西欧日本经济的崛起 ④不结盟运动的兴起

A.①②③④ B.①③④ C.①②④ D.②④

13.一位学者认为:“除了西方自由主义的民主制度之外,已找不到足以代替它且具存活能力的其他体系” “世界性的意识形态斗争不再存在,代之而起的将是经济流通、无止境地解决技术问题、环境问题以及品味微妙的消费者需求之满足。”上述说法应出现于

A.英国光荣革命成功时 B.1917年俄国十月革命成功时

C.世界两极格局确立时 D.东欧剧变及苏联解体时

14.第四次中东战争后,埃及为解决中东问题选择的方式是

A.战争手段 B.边打边谈 C.以暴制暴 D.和平谈判

15.美国在伊拉克战争泥潭中难以自拔,在这之前,美国曾遭遇的局部战争失败包括

①朝鲜战争 ②两伊战争 ③第二次中东战争 ④越南战争 ⑤印巴冲突

A.①②③ B.③④⑤ C.①③ D.①④

16.人类渴望和平。“二战”后,世界爱好和平的人们为此进行了不懈的努力,包括

①建立维护和平的国际组织 ②开展反战和平运动 ③促进本国及世界经济发展 ④放弃战争自卫手段

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

17.天干地支简称“干支”,取义于树木的干和枝,是商代的一种主要的纪日方法。商代君主多以天干为名,如太甲、盘庚等,这反映出商代

A.天干地支知识已经在群众中普及 B.王权的自我神化

C.董仲舒“君权神授”观念的影响 D.经济繁荣,文化发达

18.从地方行政组织来看,吕思勉先生把古代中国划分为“部落时代”、“封建时代”、“郡县时代”这三个先后相继的时代。其中与“封建时代”相对应的朝代是

A.西周 B.秦朝 C.西汉 D.宋代

19.孔子谓季氏:“八佾舞全庭,是可忍,孰不可忍也!”西周规定:天子八佾(八人为一行,叫一佾,八佾是八八六十四人),诸侯六佾(四十八人),卿、大夫四佾(三十二人)。可是季氏却故意打破老规矩,偏要设置64人的大型舞乐队。这种情况体现的本质特点是

A.统治者比以前更加腐化 B.当时鲁国的礼乐制度比较完备

C.社会的等级秩序遭到破坏 D.孔子不满季氏的做法

20.宋朝大臣文彦博劝说当朝皇帝:“为与士大夫治天下,非与百姓治天下也。”这一观点可以反映出古代中国政治的实质是

A.独裁政治 B.官僚政治 C.分权政治 D.贵族政治

21.《百家姓》在不同朝代有不同的排序。宋代为:赵钱孙李、周吴郑王;……明代为:朱奉天运、富有万方……这种排列主要体现了

A.皇权的独尊 B.中央集权的强化 C.等级制度的森严 D.文化专制的扩展

22. 据柯睿格(E. A. Kracke)对南宋两份进士题名录的研究,非官员家族的进士1148年占56.3%,1256年占57.9%。对此分析正确的是

A. 这有利于促进社会阶层的流动 B. 南宋选拔官员不再关注家庭出身

C. 宋代科举考试内容限于儒学经义 D. 科举考试成绩成为选官的主要依据

23.《明太祖实录》载:“夫元氏之有天下,固有世祖之雄武,而其亡也由委任权臣,上下蒙蔽故也。今礼所言不得隔城中书奏事,此正元之大弊。人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣。”上述材料反映出明太祖朱元璋意图

A. 解除地方割据 B. 抑制清除权臣,加强皇权

C.组建内阁 D. 要加强对大臣监督,设锦衣卫

24.明代大学士福建人叶向高曾说过“我朝阁臣,只备论思顾问之职,原非宰相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之执掌,终以取祸”。由此可见明代的阁臣

A.是位高权重的丞相 B.是皇帝处理政事的助手

C.完全剥夺六部的权力 D.是明代祸乱的根源

25. 已故的美国历史学家斯塔夫里阿诺斯认为“与印度文明的不统一和间断相比,中国文明的特点是统一和连续。”中华文明的这个特点从根本上说应是得益于中国古代政治实体的统一性和连续性。下列制度中最有利于维护古代中国政治实体统一与连续的是

A.君主专制 B.宗法制 C.分封制 D.中央集权制

二、非选择题(本大题有3小题,26题14分,27题18分,28题18分,共50分。)

26.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 结束第一次世界大战的《凡尔赛和约》包括一项条款,这项条款明确指出这场战争是“由德国及其盟国的侵略”引起的。这一“战争罪行”的条款不仅仅具有学术价值,因为它还被协约国用来向它们证明战败的同盟国提出支付赔款的要求是有道理的。结果,它引起了一场激烈、持久的争论;这场争论不仅导致了数以千计的文章和著作发表,还导致了一批批、总计达6万多份文件的出版;所有这些都促成双方继续争论谁应对战争负责。

——阿塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料并运用所学知识,从战争爆发的背景的角度分析“第一次世界大战是‘由德国及其盟国的侵略’引起的”说法是否得当,并请指出当初某些人宣扬这一说法学术以外的目的。(8分)

材料二 战争是人类不断反思的问题。英国画家尼维森以一战为题材的作品《光荣之路》,阴暗的背景下画面上是尸体、漂落的帽子……

(2) 作品取名《光荣之路》有何寓意 ? 一战给当时的人们带来了怎样的精神创伤 ?(6分)

27.(18分)阅读以下材料:

材料一 阿拉伯国家联盟会员国(埃及、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、外约旦、沙特阿拉伯和也门)的总理和外交部长于1947年12月8日至17日在开罗召开了一次会议,发布了一项声明说:阿拉伯人“决心为反对联合国分裂巴勒斯坦的决议而战,并且,遵照真主的意旨,决战至最后胜利”。

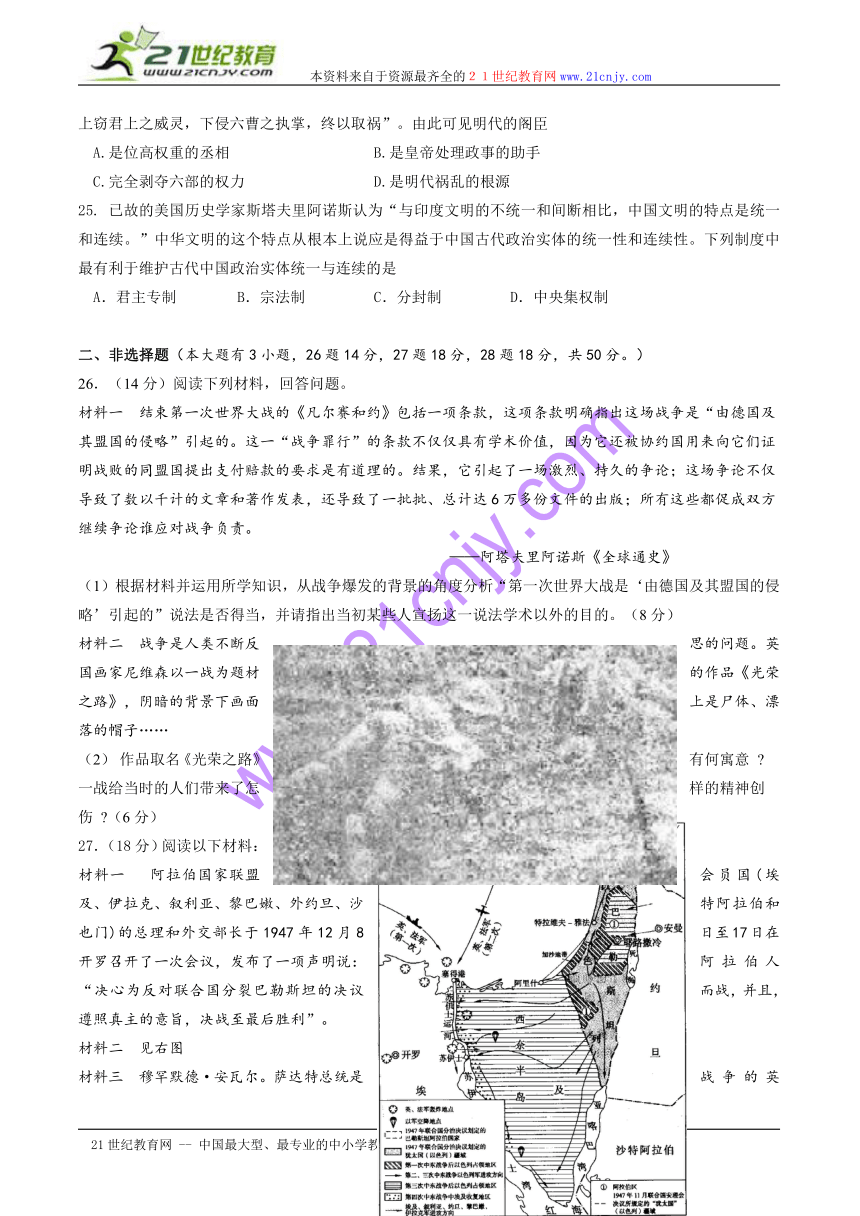

材料二 见右图

材料三 穆罕默德·安瓦尔。萨达特总统是战争的英雄、和平的英雄,他为和平而生,为原则而死。

——萨达特墓碑上的铭文

材料四 拉宾最后唱的歌是和平之歌,他把歌词放在自己的口袋里,但是子弹射穿了口袋里的歌词。

—— 以色列外长佩雷斯纪念拉宾的讲话

请回答:

(1)材料一的声明发表的背景是什么?这一背景导致了什么后果?(6分)

(2)材料二主要说明了什么问题?(2分)

(3)萨达特为什么被称为”和平的英雄”?他的行为有什么影响?(4分)

(4)佩雷斯为何如此评价拉宾?(2分)

(5)综合以上二、三、四则材料,你能得到什么认识?(4分)

28.(18分)有历史学家认为,17世纪的历史特征之一是中国与西方强国间的力量对比正处于发生根本改变前夕的战略均势状态,但双方的历史走向已迥然不同。阅读材料,并结合所学知识回答问题。

材料一 明末清初思想家、浙东学派的创立者黄宗羲(1610-1695)认为:“有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。”他还认为:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之,夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”

材料二 清顺治帝(1638-1661)说:“朕以为历代贤君莫如洪武,何也?洪武所定条例章程,规画周详,朕所以谓历代之君不及洪武也。”

材料三 清雍正帝(1678-1735)说:“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农民竭力耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得……朕观四民之业,士之外农最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工商皆其末也。今若欲于器用服玩之物,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”

(1)依据材料归纳黄宗羲的两个主要观点。黄宗羲的这两个观点与英国议会在17世纪颁布的哪两个重要法案的指导思想有相通之处?这种相通之处是什么?(8分)

(2)依据材料归纳顺治帝与雍正帝的主要观点。根据这些观点制定的政策对17-18世纪的中国社会发展产生了怎样的影响?(8分)

(3)历史事实表明,黄宗羲的主要观点在当时并未被清最高统治者接受并转化为政府决策。请简要说明思想家的思想能转化为统治集团治国决策的主要条件。(2分)

金华一中2009学年第二学期期中考试

高二历史答题卷

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

二、非选择题:本大题有3小题,26题14分,27题18分,28题18分,共50分。

26.(1)根据材料并运用所学知识,从战争爆发的背景的角度分析“第一次世界大战是‘由德国及其盟国的侵略’引起的”说法是否得当,并请指出当初某些人宣扬这一说法学术以外的目的。(8分)

(2) 作品取名《光荣之路》有何寓意 ? 一战给当时的人们带来了怎样的精神创伤 ?(6分)

27.(1)材料一的声明发表的背景是什么?这一背景导致了什么后果?(6分)

(2)材料二主要说明了什么问题?(2分)

(3)萨达特为什么被称为”和平的英雄”?他的行为有什么影响?(4分)

(4)佩雷斯为何如此评价拉宾?(2分)

(5)综合以上二、三、四则材料,你能得到什么认识?(4分)

28.(1)依据材料归纳黄宗羲的两个主要观点。黄宗羲的这两个观点与英国议会在17世纪颁布的哪两个重要法案的指导思想有相通之处?这种相通之处是什么?(8分)

(2)依据材料归纳顺治帝与雍正帝的主要观点。根据这些观点制定的政策对17-18世纪的中国社会发展产生了怎样的影响?(8分)

(3)历史事实表明,黄宗羲的主要观点在当时并未被清最高统治者接受并转化为政府决策。请简要说明思想家的思想能转化为统治集团治国决策的主要条件。(2分)

金华一中2009学年第二学期期中考试

高二历史参考答案

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B

C

B

B

D

A

C

D

D

B

A

B

D

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

D

A

B

A

C

B

A

A

B

B

D

二、非选择题:本大题有3小题,26题14分,27题18分,28题18分,共50分。

26.(1)这种说法并不得当,第一次世界大战是同盟国集团和协约国集团共同促成的。(2分)

从战争爆发的背景看:

①主要资本主义国家在完成工业革命以后,争夺殖民地和势力范围的斗争变得空前激烈

②欧洲列强之间的矛盾纷繁复杂,随着两大军事集团最终形成,第一次世界大战不可避免(4分)

学术以外的目的:战胜的协约国集团用作向战败的同盟国索赔的理由(2分)

(2)讽刺了统治阶级所鼓吹的“光荣”是对人们的欺骗,带来的是死亡和灾难。(2分)

创伤:人们失去了战前的乐观主义;对民主、平等、自由等观念产生了怀疑,充满了幻灭感和危机感。(4分)

27.(1)背景:1947年,联合国大会通过了巴勒斯坦分治的决议,规定在巴勒斯坦地区建立独立的阿拉伯和犹太国家。(4分)

后果:巴勒斯坦地区的归属问题成为阿拉伯国家与以色列冲突的焦点。(2分)

(2)说明了:阿拉伯与以色列矛盾激化,双方爆发了多次战争。(2分)

(3)原因:萨达特率先谋求以和平方式解决中东问题。(2分)

影响:埃及与以色列的握手言和,开始了中东的和平进程。(2分)

(4)如此评价的原因:推动巴、以和解的拉宾被犹太极端分子刺杀身亡。(2分)

(5)认识:战争无法解决阿、以矛盾,但中东的和平进程也异常艰辛。(4分)

28.(1)两个观点:废除丞相,君主专制的明代没有善治;工商皆本。(2分)

两个法案:1651年颁布的《航海条例》;1689年颁布的《权利法案》。(2分)

相通之处:鼓励发展工商业;反对君主专制。(4分)

(2)顺治帝主要观点:制度严密、高度集权的朱元璋是历史上少有的贤君。(2分)

雍正帝主要观点:农为天下之本,工商皆末。(2分)

影响:君主专制的强化和重农抑商政策的实行,一方面有助于清初统治的稳定与经济的恢复,为康乾盛世奠定基础;另一方面也使中国社会在旧的轨道上运行而未能顺应世界历史潮流,及早开始社会转型。(4分)

(3)条件:思想家的思想与时俱进,适应时代的要求和本国(民族)发展的需要;符合统治阶级维护统治、实现社会稳定与发展的要求。(2分)(其他答案言之成理亦可给分)

高二历史试卷

审核:龙京

一、选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分,每题所列的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的。请将正确答案填在答题卷上。)

1.威尔逊认为:“我们应该以资本供给全世界,而谁以资本供给全世界,谁就应当管理世界。”美国表达出这一愿望的原因是

A.美国的军事实力世界最强 B.美国的经济实力具备优势

C. 美国通过“门户开放”独占了中国市场 D.美国操纵了巴黎和会

2.意大利外交部长西德尼·桑理诺在一战后说:“毫无疑问,这场战争使民族感过度兴奋……也许是美国直截了当的原则助长了它。”材料中所说的“直截了当的原则”是指

A.势力均衡原则 B.公开外交原则 C.民族自决原则 D.集体安全原则

3.观察右图,它反映的直接信息是

A.国际金融中心从伦敦转移到纽约

B.“一战”使交战国经济受到重创

C.“一战”后英国工业发展速度最快

D.西欧经济仍然处于世界领先地位

4. 历史学家王绳祖在《国际关系史》中写道:美国总统威尔逊签署和约后,带病在美国作了1万公里的旅游,到处兜售他的国联方案,直到1919年10月中风瘫痪。但是,参议院就是不买账,1920年3月,最后表决时,参议院以53:28的多数否决了参加国联的议案。威尔逊及其“国联”方案的最终结局,反映了美国的政治特征是①孤立主义势力的强大②总统“统而不治”③综合实力在一战后受到削弱 ④政治体制中的“制约与平衡”

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

5. 1929~1933年主要资本主义国家的经济危机情况表

?

美国

德国

英国

法国

日本

世界

外贸缩减

46.2%

40.6%

28.4%

16.5%

8.4%

1/3

工业下降

70%

69.1%

50%

48%

50%

2/3

失业人数

1700万

476万

近300万

85万

300万

近3000万

人们常用“大萧条”“大恐慌”来形容这场危机,造成这场危机空前严重的最重要原因是

A.资本主义基本矛盾的激化 B.“自由放任”政策已落后于时代发展

C.金融体系的毁灭性崩溃 D. 全球范围内空前激烈的“经济战”

6.德国法西斯头目戈培尔在他的日记中写到:“1939年初,元首有个更大的计划。这个计划的实施,是《慕尼黑协定》的扩大,将使帝国处于更有利的地位。”与德国出台该计划时的国际形势不符的是

A.苏德签定了互不侵犯的条约 B.美国推行中立政策

C.英、法采取绥靖政策 D.德国在中欧已处于十分有利的战略地位

7.下列对绥靖政策的含义理解正确是①在政治经济上扶植德国 ②对法西斯侵略姑息纵容 ③推动法西斯进攻苏联 ④牺牲小国利益以求苟安

A.①②③④ B.③④ C.②③④ D.①②

8.1940年6月10日,罗斯福在弗吉尼亚大学演讲时愤怒地指责一个国家说:“1940年6月10日这一天,手持匕首的人从背后对他的邻居捅了一刀!”他指责的是

A.德国采用闪电战,进攻波兰 B.苏联趁火打劫,入侵波兰?

C.日本不宣而战,袭击珍珠港 D.意大利趁火打劫,对法国宣战

9.右图漫画题为“不会被传染!”左边床上的人说:“多么幸运的一件事呀!我们是分床睡的,我不会被传染!” 右边床上依次是:斯大林瘙痒症、希特勒炎症、闪电战瘟疫、纳粹发热病、法西斯流感。下列各项是对此图的分析,不正确的是

A.此图反映的时间可能在二战前夕或二战初期

B.左边床上的人说的话反映了美国当时的心态

C.此图反映了当时欧洲危机重重

D.此图揭示了美国对当时形势发展的正确判断

10.1943年5月,美英联军在北非战场取得彻底胜利,这为下列哪一重大军事行动直接铺平了道路?

A.开辟欧洲第二战场 B.西西里岛登陆?

C.在易北河与苏军会师 D.发动柏林战役

11.1951年,美、英等国在旧金山召开对日媾和会议,签订了对日和约。中国、朝鲜、越南被排除在会议之外,参加过对日作战的印度和缅甸拒绝参加会议,苏联等国拒绝在和约上签字。该和约的签订违反了

A.《联合国家宣言》 B.《开罗宣言》 C.《雅尔塔协定》 D.《波茨坦公告》

12.二战的损失和冷战的压力曾一度使西欧依靠美国… …20世纪六七十年代,美苏的首要地位让位于一种新的多元化社会。出现这一变化的原因包括 ①美苏对峙削弱了实力 ②世界两极格局解体 ③西欧日本经济的崛起 ④不结盟运动的兴起

A.①②③④ B.①③④ C.①②④ D.②④

13.一位学者认为:“除了西方自由主义的民主制度之外,已找不到足以代替它且具存活能力的其他体系” “世界性的意识形态斗争不再存在,代之而起的将是经济流通、无止境地解决技术问题、环境问题以及品味微妙的消费者需求之满足。”上述说法应出现于

A.英国光荣革命成功时 B.1917年俄国十月革命成功时

C.世界两极格局确立时 D.东欧剧变及苏联解体时

14.第四次中东战争后,埃及为解决中东问题选择的方式是

A.战争手段 B.边打边谈 C.以暴制暴 D.和平谈判

15.美国在伊拉克战争泥潭中难以自拔,在这之前,美国曾遭遇的局部战争失败包括

①朝鲜战争 ②两伊战争 ③第二次中东战争 ④越南战争 ⑤印巴冲突

A.①②③ B.③④⑤ C.①③ D.①④

16.人类渴望和平。“二战”后,世界爱好和平的人们为此进行了不懈的努力,包括

①建立维护和平的国际组织 ②开展反战和平运动 ③促进本国及世界经济发展 ④放弃战争自卫手段

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

17.天干地支简称“干支”,取义于树木的干和枝,是商代的一种主要的纪日方法。商代君主多以天干为名,如太甲、盘庚等,这反映出商代

A.天干地支知识已经在群众中普及 B.王权的自我神化

C.董仲舒“君权神授”观念的影响 D.经济繁荣,文化发达

18.从地方行政组织来看,吕思勉先生把古代中国划分为“部落时代”、“封建时代”、“郡县时代”这三个先后相继的时代。其中与“封建时代”相对应的朝代是

A.西周 B.秦朝 C.西汉 D.宋代

19.孔子谓季氏:“八佾舞全庭,是可忍,孰不可忍也!”西周规定:天子八佾(八人为一行,叫一佾,八佾是八八六十四人),诸侯六佾(四十八人),卿、大夫四佾(三十二人)。可是季氏却故意打破老规矩,偏要设置64人的大型舞乐队。这种情况体现的本质特点是

A.统治者比以前更加腐化 B.当时鲁国的礼乐制度比较完备

C.社会的等级秩序遭到破坏 D.孔子不满季氏的做法

20.宋朝大臣文彦博劝说当朝皇帝:“为与士大夫治天下,非与百姓治天下也。”这一观点可以反映出古代中国政治的实质是

A.独裁政治 B.官僚政治 C.分权政治 D.贵族政治

21.《百家姓》在不同朝代有不同的排序。宋代为:赵钱孙李、周吴郑王;……明代为:朱奉天运、富有万方……这种排列主要体现了

A.皇权的独尊 B.中央集权的强化 C.等级制度的森严 D.文化专制的扩展

22. 据柯睿格(E. A. Kracke)对南宋两份进士题名录的研究,非官员家族的进士1148年占56.3%,1256年占57.9%。对此分析正确的是

A. 这有利于促进社会阶层的流动 B. 南宋选拔官员不再关注家庭出身

C. 宋代科举考试内容限于儒学经义 D. 科举考试成绩成为选官的主要依据

23.《明太祖实录》载:“夫元氏之有天下,固有世祖之雄武,而其亡也由委任权臣,上下蒙蔽故也。今礼所言不得隔城中书奏事,此正元之大弊。人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣。”上述材料反映出明太祖朱元璋意图

A. 解除地方割据 B. 抑制清除权臣,加强皇权

C.组建内阁 D. 要加强对大臣监督,设锦衣卫

24.明代大学士福建人叶向高曾说过“我朝阁臣,只备论思顾问之职,原非宰相。中有一二权势稍重者,皆上窃君上之威灵,下侵六曹之执掌,终以取祸”。由此可见明代的阁臣

A.是位高权重的丞相 B.是皇帝处理政事的助手

C.完全剥夺六部的权力 D.是明代祸乱的根源

25. 已故的美国历史学家斯塔夫里阿诺斯认为“与印度文明的不统一和间断相比,中国文明的特点是统一和连续。”中华文明的这个特点从根本上说应是得益于中国古代政治实体的统一性和连续性。下列制度中最有利于维护古代中国政治实体统一与连续的是

A.君主专制 B.宗法制 C.分封制 D.中央集权制

二、非选择题(本大题有3小题,26题14分,27题18分,28题18分,共50分。)

26.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 结束第一次世界大战的《凡尔赛和约》包括一项条款,这项条款明确指出这场战争是“由德国及其盟国的侵略”引起的。这一“战争罪行”的条款不仅仅具有学术价值,因为它还被协约国用来向它们证明战败的同盟国提出支付赔款的要求是有道理的。结果,它引起了一场激烈、持久的争论;这场争论不仅导致了数以千计的文章和著作发表,还导致了一批批、总计达6万多份文件的出版;所有这些都促成双方继续争论谁应对战争负责。

——阿塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料并运用所学知识,从战争爆发的背景的角度分析“第一次世界大战是‘由德国及其盟国的侵略’引起的”说法是否得当,并请指出当初某些人宣扬这一说法学术以外的目的。(8分)

材料二 战争是人类不断反思的问题。英国画家尼维森以一战为题材的作品《光荣之路》,阴暗的背景下画面上是尸体、漂落的帽子……

(2) 作品取名《光荣之路》有何寓意 ? 一战给当时的人们带来了怎样的精神创伤 ?(6分)

27.(18分)阅读以下材料:

材料一 阿拉伯国家联盟会员国(埃及、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、外约旦、沙特阿拉伯和也门)的总理和外交部长于1947年12月8日至17日在开罗召开了一次会议,发布了一项声明说:阿拉伯人“决心为反对联合国分裂巴勒斯坦的决议而战,并且,遵照真主的意旨,决战至最后胜利”。

材料二 见右图

材料三 穆罕默德·安瓦尔。萨达特总统是战争的英雄、和平的英雄,他为和平而生,为原则而死。

——萨达特墓碑上的铭文

材料四 拉宾最后唱的歌是和平之歌,他把歌词放在自己的口袋里,但是子弹射穿了口袋里的歌词。

—— 以色列外长佩雷斯纪念拉宾的讲话

请回答:

(1)材料一的声明发表的背景是什么?这一背景导致了什么后果?(6分)

(2)材料二主要说明了什么问题?(2分)

(3)萨达特为什么被称为”和平的英雄”?他的行为有什么影响?(4分)

(4)佩雷斯为何如此评价拉宾?(2分)

(5)综合以上二、三、四则材料,你能得到什么认识?(4分)

28.(18分)有历史学家认为,17世纪的历史特征之一是中国与西方强国间的力量对比正处于发生根本改变前夕的战略均势状态,但双方的历史走向已迥然不同。阅读材料,并结合所学知识回答问题。

材料一 明末清初思想家、浙东学派的创立者黄宗羲(1610-1695)认为:“有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。”他还认为:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之,夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。”

材料二 清顺治帝(1638-1661)说:“朕以为历代贤君莫如洪武,何也?洪武所定条例章程,规画周详,朕所以谓历代之君不及洪武也。”

材料三 清雍正帝(1678-1735)说:“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农民竭力耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得……朕观四民之业,士之外农最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工商皆其末也。今若欲于器用服玩之物,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”

(1)依据材料归纳黄宗羲的两个主要观点。黄宗羲的这两个观点与英国议会在17世纪颁布的哪两个重要法案的指导思想有相通之处?这种相通之处是什么?(8分)

(2)依据材料归纳顺治帝与雍正帝的主要观点。根据这些观点制定的政策对17-18世纪的中国社会发展产生了怎样的影响?(8分)

(3)历史事实表明,黄宗羲的主要观点在当时并未被清最高统治者接受并转化为政府决策。请简要说明思想家的思想能转化为统治集团治国决策的主要条件。(2分)

金华一中2009学年第二学期期中考试

高二历史答题卷

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

二、非选择题:本大题有3小题,26题14分,27题18分,28题18分,共50分。

26.(1)根据材料并运用所学知识,从战争爆发的背景的角度分析“第一次世界大战是‘由德国及其盟国的侵略’引起的”说法是否得当,并请指出当初某些人宣扬这一说法学术以外的目的。(8分)

(2) 作品取名《光荣之路》有何寓意 ? 一战给当时的人们带来了怎样的精神创伤 ?(6分)

27.(1)材料一的声明发表的背景是什么?这一背景导致了什么后果?(6分)

(2)材料二主要说明了什么问题?(2分)

(3)萨达特为什么被称为”和平的英雄”?他的行为有什么影响?(4分)

(4)佩雷斯为何如此评价拉宾?(2分)

(5)综合以上二、三、四则材料,你能得到什么认识?(4分)

28.(1)依据材料归纳黄宗羲的两个主要观点。黄宗羲的这两个观点与英国议会在17世纪颁布的哪两个重要法案的指导思想有相通之处?这种相通之处是什么?(8分)

(2)依据材料归纳顺治帝与雍正帝的主要观点。根据这些观点制定的政策对17-18世纪的中国社会发展产生了怎样的影响?(8分)

(3)历史事实表明,黄宗羲的主要观点在当时并未被清最高统治者接受并转化为政府决策。请简要说明思想家的思想能转化为统治集团治国决策的主要条件。(2分)

金华一中2009学年第二学期期中考试

高二历史参考答案

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

B

C

B

B

D

A

C

D

D

B

A

B

D

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

D

A

B

A

C

B

A

A

B

B

D

二、非选择题:本大题有3小题,26题14分,27题18分,28题18分,共50分。

26.(1)这种说法并不得当,第一次世界大战是同盟国集团和协约国集团共同促成的。(2分)

从战争爆发的背景看:

①主要资本主义国家在完成工业革命以后,争夺殖民地和势力范围的斗争变得空前激烈

②欧洲列强之间的矛盾纷繁复杂,随着两大军事集团最终形成,第一次世界大战不可避免(4分)

学术以外的目的:战胜的协约国集团用作向战败的同盟国索赔的理由(2分)

(2)讽刺了统治阶级所鼓吹的“光荣”是对人们的欺骗,带来的是死亡和灾难。(2分)

创伤:人们失去了战前的乐观主义;对民主、平等、自由等观念产生了怀疑,充满了幻灭感和危机感。(4分)

27.(1)背景:1947年,联合国大会通过了巴勒斯坦分治的决议,规定在巴勒斯坦地区建立独立的阿拉伯和犹太国家。(4分)

后果:巴勒斯坦地区的归属问题成为阿拉伯国家与以色列冲突的焦点。(2分)

(2)说明了:阿拉伯与以色列矛盾激化,双方爆发了多次战争。(2分)

(3)原因:萨达特率先谋求以和平方式解决中东问题。(2分)

影响:埃及与以色列的握手言和,开始了中东的和平进程。(2分)

(4)如此评价的原因:推动巴、以和解的拉宾被犹太极端分子刺杀身亡。(2分)

(5)认识:战争无法解决阿、以矛盾,但中东的和平进程也异常艰辛。(4分)

28.(1)两个观点:废除丞相,君主专制的明代没有善治;工商皆本。(2分)

两个法案:1651年颁布的《航海条例》;1689年颁布的《权利法案》。(2分)

相通之处:鼓励发展工商业;反对君主专制。(4分)

(2)顺治帝主要观点:制度严密、高度集权的朱元璋是历史上少有的贤君。(2分)

雍正帝主要观点:农为天下之本,工商皆末。(2分)

影响:君主专制的强化和重农抑商政策的实行,一方面有助于清初统治的稳定与经济的恢复,为康乾盛世奠定基础;另一方面也使中国社会在旧的轨道上运行而未能顺应世界历史潮流,及早开始社会转型。(4分)

(3)条件:思想家的思想与时俱进,适应时代的要求和本国(民族)发展的需要;符合统治阶级维护统治、实现社会稳定与发展的要求。(2分)(其他答案言之成理亦可给分)

同课章节目录