广东省湛江市第一中学2009-2010学年度高一第二学期期中考试历史试题

文档属性

| 名称 | 广东省湛江市第一中学2009-2010学年度高一第二学期期中考试历史试题 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-05-13 19:15:00 | ||

图片预览

文档简介

湛江一中2009—2010学年度第二学期期中考试

高一级历史科试卷

考试时间:60分钟 满分:100分 命题教师:WRF

一、选择题(在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

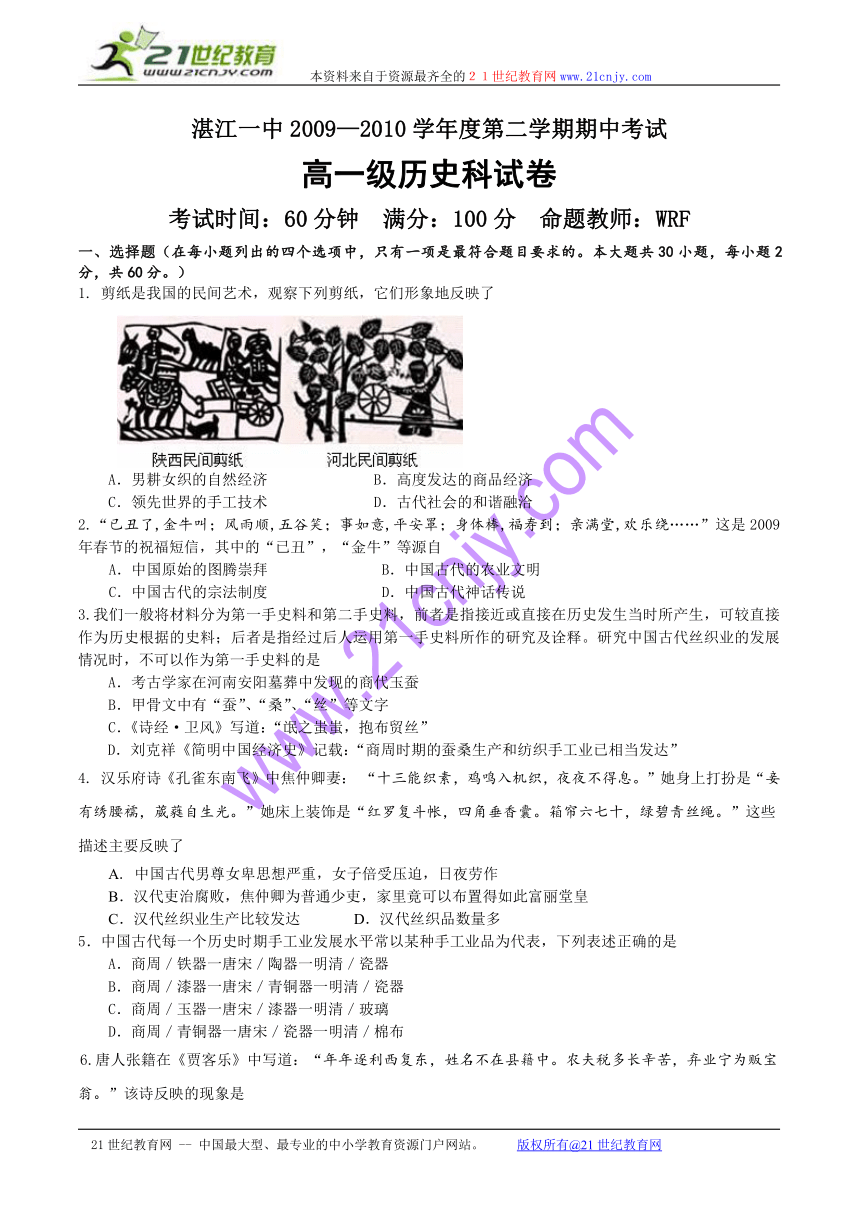

1. 剪纸是我国的民间艺术,观察下列剪纸,它们形象地反映了

A.男耕女织的自然经济 B.高度发达的商品经济

C.领先世界的手工技术 D.古代社会的和谐融洽

2.“已丑了,金牛叫;风雨顺,五谷笑;事如意,平安罩;身体棒,福寿到;亲满堂,欢乐绕……”这是2009年春节的祝福短信,其中的“已丑”,“金牛”等源自

A.中国原始的图腾崇拜 B.中国古代的农业文明

C.中国古代的宗法制度 D.中国古代神话传说

3.我们一般将材料分为第一手史料和第二手史料,前者是指接近或直接在历史发生当时所产生,可较直接作为历史根据的史料;后者是指经过后人运用第一手史料所作的研究及诠释。研究中国古代丝织业的发展情况时,不可以作为第一手史料的是

A.考古学家在河南安阳墓葬中发现的商代玉蚕

B.甲骨文中有“蚕”、“桑”、“丝”等文字

C.《诗经·卫风》写道:“氓之蚩蚩,抱布贸丝”

D.刘克祥《简明中国经济史》记载:“商周时期的蚕桑生产和纺织手工业已相当发达”

4. 汉乐府诗《孔雀东南飞》中焦仲卿妻: “十三能织素,鸡鸣入机织,夜夜不得息。”她身上打扮是“妾有绣腰襦,葳蕤自生光。”她床上装饰是“红罗复斗帐,四角垂香囊。箱帘六七十,绿碧青丝绳。”这些描述主要反映了

A. 中国古代男尊女卑思想严重,女子倍受压迫,日夜劳作

B.汉代吏治腐败,焦仲卿为普通少吏,家里竟可以布置得如此富丽堂皇

C.汉代丝织业生产比较发达 D.汉代丝织品数量多

5.中国古代每一个历史时期手工业发展水平常以某种手工业品为代表,下列表述正确的是

A.商周/铁器一唐宋/陶器一明清/瓷器

B.商周/漆器一唐宋/青铜器一明清/瓷器

C.商周/玉器一唐宋/漆器一明清/玻璃

D.商周/青铜器一唐宋/瓷器一明清/棉布

6.唐人张籍在《贾客乐》中写道:“年年逐利西复东,姓名不在县籍中。农夫税多长辛苦,弃业宁为贩宝翁。”该诗反映的现象是

A.商人经商获利刺激农民弃农经商 B.商人好逸恶劳,弃农经商

C.农民赋税沉重,被迫弃农经商 D.唐朝商业繁荣,农业落后

7.以下是电视剧中西汉长安“市”的场景,其中不符合历史真实的是

A.“市”的四面建有围墙 B.“市”里有专职管理的官员

C.“市”门内外店铺林立 D.晚上“市”门紧闭

8.曾经在央视热播的电视剧《乔家大院》,向我们展示了一代晋商乔致庸的传奇一生。明清时期以晋商为代表的商帮出现的历史条件主要有 ①政府放弃了歧视商人的政策 ②农产品大量涌入市场,小农经济与市场联系加强 ③商业市镇兴起,城镇经济繁荣 ④货币经济占据主导,白银使用广泛

A. ①②③④ B. ①②④ C.①②③ D.②③④

9.中国工业化起步的标志是

A、洋务运动中机器生产的出现 B、继昌隆厂等民族资本主义工业的出现

C、以“一化三改造”为基本内容的过渡时期总路线 D、第一个五年计划建设

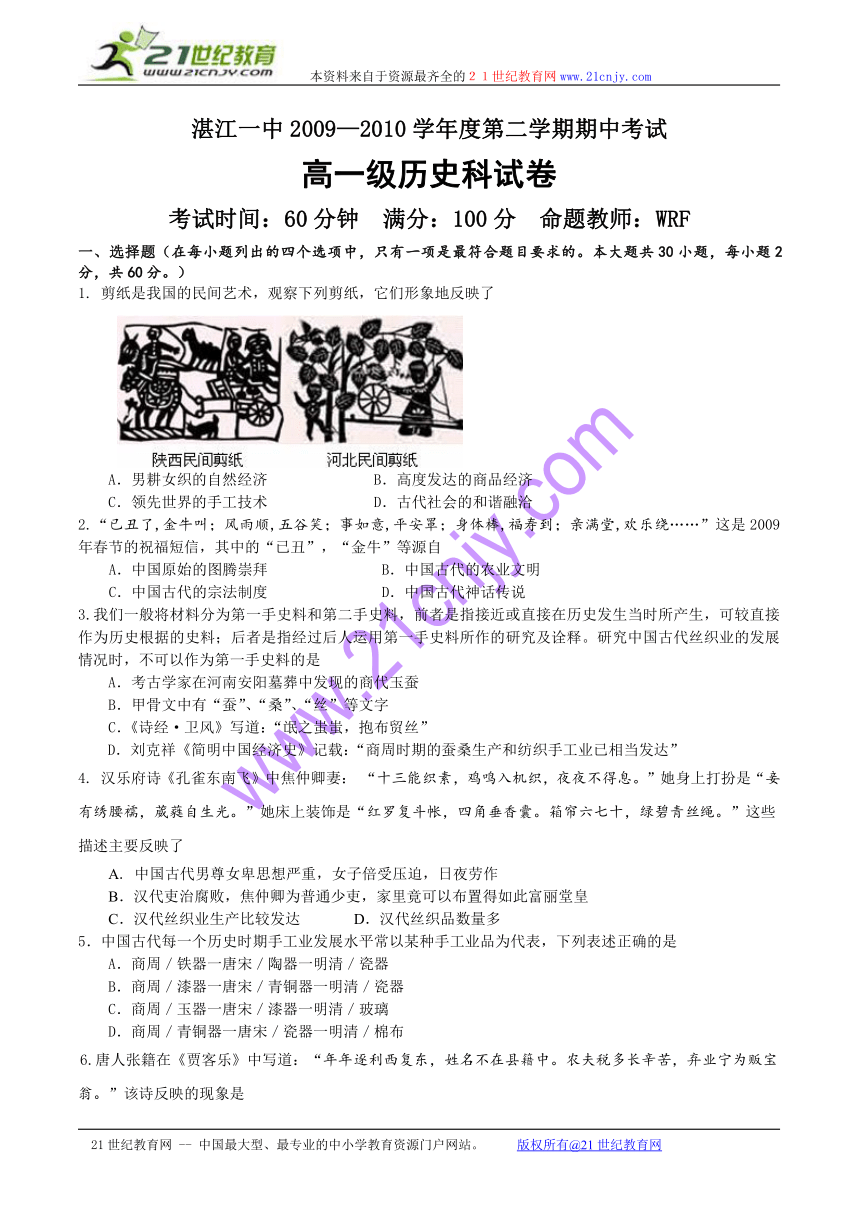

10.下列选项中正确反映了1870~1956年中国民族资本主义发展趋势的是

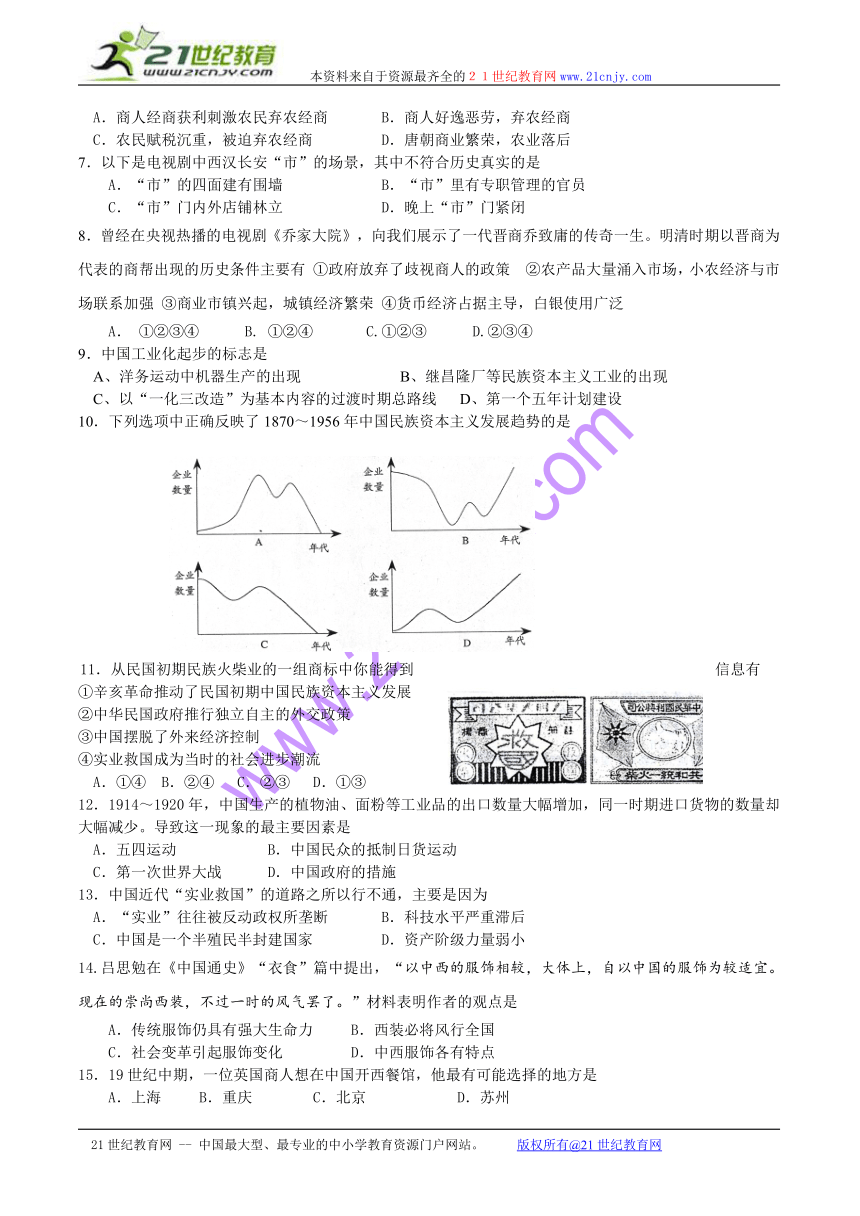

11.从民国初期民族火柴业的一组商标中你能得到信息有

①辛亥革命推动了民国初期中国民族资本主义发展

②中华民国政府推行独立自主的外交政策

③中国摆脱了外来经济控制

④实业救国成为当时的社会进步潮流

A.①④ B.②④ C.②③ D.①③

12.1914~1920年,中国生产的植物油、面粉等工业品的出口数量大幅增加,同一时期进口货物的数量却大幅减少。导致这一现象的最主要因素是

A.五四运动 B.中国民众的抵制日货运动

C.第一次世界大战 D.中国政府的措施

13.中国近代“实业救国”的道路之所以行不通,主要是因为

A.“实业”往往被反动政权所垄断 B.科技水平严重滞后

C.中国是一个半殖民半封建国家 D.资产阶级力量弱小

14.吕思勉在《中国通史》“衣食”篇中提出,“以中西的服饰相较,大体上,自以中国的服饰为较适宜。现在的崇尚西装,不过一时的风气罢了。”材料表明作者的观点是

A.传统服饰仍具有强大生命力 B.西装必将风行全国

C.社会变革引起服饰变化 D.中西服饰各有特点

15.19世纪中期,一位英国商人想在中国开西餐馆,他最有可能选择的地方是

A.上海 B.重庆 C.北京 D.苏州

16.融合了满、汉、中、外服装特点而形成的服饰是

A.中山装 B.旗袍 C.马褂 D.中式衣裙

17.清末的一首打油诗云:“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撇口边开。平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”该诗反映了当时

A.服饰的西化 B.洋货倾销中国

C.社会上的崇洋现象 D.学习西方的迫切愿望

18.在下列区域中,近代社会生活变化最明显的是

A.西部内陆 B.东部沿海 C.大中城市 D.通商口岸

19.“饮早茶、叹(粤语,意为享受)报纸”仍为当今广州的一大民俗。1833年,广州创办了中国境内的第一份中文报刊《东西洋考每月统记传》,报刊对近代中国所起的影响包括

①密切了人与人之间的联系 ②使广大民众更热心地关注国事、天下事 ③大大降低了中国文盲的人数 ④进步的报刊发挥着制造舆论、唤醒民众的启蒙作用

A、①②③ B、①②④ C、②③④ D、①②③④

20.1898年,袁世凯为慈禧贺寿,进贡一辆奔驰轿车。不料,太后仅坐一下便弃之不用了。原来,汽车解决不了“尊卑”问题,司机不跪且坐,还坐在慈禧的前面!这一事例说明的主要问题是

A 慈禧生活简朴 B 中国不需要汽车C 中国汽车依赖进口 D 封建观念阻碍近代化

21.文绣是清朝末代皇帝溥仪的妃子。1931年由于不堪忍受溥仪的凌辱,要求法院出面调解,并于同年10月22日正式与溥仪解除婚约。这件事情震动社会,被称为中国千年未有的奇事。这件事情充分说明了当时社会

A.清王朝已经彻底没落了 B.中国女性逐渐摒弃了落后的封建观念

C.法院的权力已经高于皇权 D.婚姻自由、一夫一妻的制度已经确立

22.1956年全国高考的作文题是“我生活在幸福的年代里”。下列事件不可能发生在这个“幸福的年代里”的是

A 社会主义建设总路线的提出 B 社会主义改造的完成

C 社会主义制度基本确立 D “一五”计划即将完成

23.标语,真实地反映着某段历史。“总路线光芒照,大跃进快步跑,人民公社办得好”是新中国成立后某一时期的流行标语,这一时期可能是

A.1949——1953年 B.1953——1956年

C.1956——1966年 D.1978年至今

24.20世纪80年代以来,我国工业化迅速发展,是由于

①以经济建设为中心 ②对外开放 ③深化经济体制改革 ④加入世界贸易组织

A.①② B.②③④ C.①③④ D.①②③④

25.饮食文化是中华传统文化的重要组成部分。有人在研究新中国成立后的饮食文化后说:“60年代讨饭吃;70年代有饭吃;80年代选饭吃;90年代好饭吃。”下列史实与材料中所反映的现象出现有关的是

①大跃进 ②人民公社化运动 ③改革开放 ④家庭联产承包责任制

A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.②③④

26.近几年,我国政府通过采取减免农业税等措施来增加农民收入。这表明发展社会主义市场经济的根本目的是

A.坚持公有制的主体地位 B.实现共同富裕

C.实现市场资源合理配置 D.加强宏观调控

27.修筑大京九铁路是中华民族的一个“世纪梦”。上世纪90年代,这个“梦”仅用3年时间就变成现实,其主原因是

A.国家财政已能提供充裕的资金 B.改革开放后综合国力的迅速提高

C.国家已具备自主设计施工的能力 D.国家加快经济发展的迫切需要

28.“1979年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边划了一个圈。”这个“圈”指的是规划了四个经济特区。这里的“经济特区”的“特”是指

A.实行特殊的经济政策和管理方法 B.实行特殊的社会制度

C.特殊的地理位置 D.特殊的经济发展速度

29.下列组合不正确的是

A.中共十一届三中全会——改革开放 B.中共十四大——社会主义市场经济体制

C.中共十五大——现代企业制度 D.中共十六大——全面建设小康社会

30.建国以来,我国人民对时间的掌握方式发生着变化,有这样的说法:20世纪50年代看天上(太阳),70年代看墙上(挂钟),80年代看手上(手表),90年代看腰上(BP机)。这一变化主要反映了

A.我国人民生活习惯发生了变化 B.我国人民生活水平发生了变化

C.我国的轻工业发展很快 D.我国人民的消费观念发生了变化

二、非选择题(本大题共2小题。第31题16分,第32题24分,共计40分。)

31. (16分)阅读下列材料:

材料一 人民公社是形势发展的必然趋势。……在目前形势下,建立农林牧副渔全面发展、工农商学兵互相结合的人民公社,是指导农民加速社会主义建设,提前建成社会主义并逐步过渡到共产主义所必须采取的基本方针。

——摘自《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》

材料二 到粉碎“四人帮”以后的l977年,人均口粮还没有达到l957年的水平。全国有1.5亿农村人口的口粮不足。

材料三 凤阳花鼓有一段歌词:“凤阳地多不打粮,磙子一住就逃荒。只见凤阳女嫁出,不见新娘进凤阳。”

“1979年凤阳全县粮食产量比1978年增长49%,卖给国家粮食4450万千克。”

材料四 1954年,政务院发布了《关于实行粮食计划收购和计划供应的命令》,自1955年开始我国粮食部首次发行全国粮票,国家对粮食及粮食制品定人定量、计划供应。90年代初,使用了近40年的粮食票终于结束了它的特殊身份和流通历程。

请回答:

⑴据材料一并结合所学知识,分析造成材料二中结果的主要原因。(6分)

⑵结合所学知识分析,材料三中凤阳发生巨变的关键因素。(2分)

⑶材料四中粮票退出人们的日常生活,说明了什么? (4分)

⑷综合上述材料,对当今经济建设有哪些重要启示?(4分)

32.阅读下列材料,回答问题:(24分)

材料一 为展示近代以来中国大众传媒的发展变迁情况,某班同学组织了一次图片展览活动。以下是活动中展出的部分图片。

材料二 中国大众传媒发展情况表(1985~2000年)

1985年

1990年

1995年

1999年

2000年

报纸总印数(亿份)

246.8

211.3

263.3

318.4

329.3

广播节目制作时间(小时)

280.799

647762

2332164

2931682

3381466

电视节目制作时间(小时)

38056

91572

383513

526483

585007

互联网用户(户)

—

—

7213

3014518

9021717

请回答:

(1)根据材料一请按在中国出现的先后顺序,写出上述图片反映的传媒形式的名称。并为本次展览拟定一个标题。(10分)

(2)根据材料二分析,表中四种传媒发展速度,哪种最快?说明了什么问题?(6分)

(3)根据材料分析互联网的普及是否影响了其他传媒的地位?(6分)

(4)为了了解中国近代以来大众传媒的变迁情况,你会通过哪些方式获取相关资料?(2分)

湛江一中2009—2010学年度第二学期期中考试

试室号

座位号

高一级历史答题卷

一、选择题:(本题共30小题,每小题2分,共计60分。)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

二、非选择题(40分)

31.(16分)

⑴据材料一并结合所学知识,分析造成材料二中结果的主要原因。(6分)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)结合所学知识分析,材料三中凤阳发生巨变的关键因素。(2分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)材料四中粮票退出人们的日常生活,说明了什么? (4分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(4)综合上述材料,对当今经济建设有哪些重要启示?(4分)

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32。(24分)

(1)根据材料一请按在中国出现的先后顺序,写出上述图片反映的传媒形式的名称。并为本次展览拟定一个标题。(10分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)根据材料二分析,表中四种传媒发展速度,哪种最快?说明了什么问题?(6分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(3)根据材料分析互联网的普及是否影响了其他传媒的地位?(6分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(4)为了了解中国近代以来大众传媒的变迁情况,你会通过哪些方式获取相关资料?(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

湛江一中2009—2010学年度第二学期期中考试

高一级历史参考答案

一、选择题:(本题共30小题,每小题2分,共计60分。)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

A

B

D

C

D

C

C

D

A

A

A

C

C

A

A

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

B

C

D

B

D

B

A

C

D

A

B

B

A

C

B

二、非选择题(40分)

31.【答案】(16分)

(14分)(1)原因:文革对经济的破坏难以在短期内恢复;人民公社制压抑了农民的积极性;“左”倾错误未根本纠正,经济建设上急于求成。(6分)

(2)实行包产到户(或家庭联产承包责任制),调动了农民的生产积极性。(2分)

(3)改革开放后,粮食总供量大幅度提高(或粮食增收、进口增加;);计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡。(4分)

(4)制定政策要实事求是;发展经济要尊重客观规律;生产关系调整要适应生产力发展;坚定不移建立社会主义市场经济。(4分,其它答案只要言之成理也可给分)

32. 【答案】(24分)

(1)名称:图一报刊、图二电影、图三电视、图四互联网。(8分)

标题:近代中国大众传媒的变迁(精神的来源——大众传媒的变迁)等。(2分)

(2)互联网发展的速度最快。(2分)说明了改革开放以来我国电讯事业的快速发展;政府重视;互联网的优势;全球化的影响。(4分。任答两点即得4分)

(3)互联网的普及不但没有削弱其他媒介的地位,而是同时出现了向上发展的趋势;实际上传统媒介纷纷通过网络来获得读者和观众。(6分)

(4)到图书馆查询、互联网查询、书面问卷调查、民间访谈等。(2分。任答两点即得2分)

高一级历史科试卷

考试时间:60分钟 满分:100分 命题教师:WRF

一、选择题(在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

1. 剪纸是我国的民间艺术,观察下列剪纸,它们形象地反映了

A.男耕女织的自然经济 B.高度发达的商品经济

C.领先世界的手工技术 D.古代社会的和谐融洽

2.“已丑了,金牛叫;风雨顺,五谷笑;事如意,平安罩;身体棒,福寿到;亲满堂,欢乐绕……”这是2009年春节的祝福短信,其中的“已丑”,“金牛”等源自

A.中国原始的图腾崇拜 B.中国古代的农业文明

C.中国古代的宗法制度 D.中国古代神话传说

3.我们一般将材料分为第一手史料和第二手史料,前者是指接近或直接在历史发生当时所产生,可较直接作为历史根据的史料;后者是指经过后人运用第一手史料所作的研究及诠释。研究中国古代丝织业的发展情况时,不可以作为第一手史料的是

A.考古学家在河南安阳墓葬中发现的商代玉蚕

B.甲骨文中有“蚕”、“桑”、“丝”等文字

C.《诗经·卫风》写道:“氓之蚩蚩,抱布贸丝”

D.刘克祥《简明中国经济史》记载:“商周时期的蚕桑生产和纺织手工业已相当发达”

4. 汉乐府诗《孔雀东南飞》中焦仲卿妻: “十三能织素,鸡鸣入机织,夜夜不得息。”她身上打扮是“妾有绣腰襦,葳蕤自生光。”她床上装饰是“红罗复斗帐,四角垂香囊。箱帘六七十,绿碧青丝绳。”这些描述主要反映了

A. 中国古代男尊女卑思想严重,女子倍受压迫,日夜劳作

B.汉代吏治腐败,焦仲卿为普通少吏,家里竟可以布置得如此富丽堂皇

C.汉代丝织业生产比较发达 D.汉代丝织品数量多

5.中国古代每一个历史时期手工业发展水平常以某种手工业品为代表,下列表述正确的是

A.商周/铁器一唐宋/陶器一明清/瓷器

B.商周/漆器一唐宋/青铜器一明清/瓷器

C.商周/玉器一唐宋/漆器一明清/玻璃

D.商周/青铜器一唐宋/瓷器一明清/棉布

6.唐人张籍在《贾客乐》中写道:“年年逐利西复东,姓名不在县籍中。农夫税多长辛苦,弃业宁为贩宝翁。”该诗反映的现象是

A.商人经商获利刺激农民弃农经商 B.商人好逸恶劳,弃农经商

C.农民赋税沉重,被迫弃农经商 D.唐朝商业繁荣,农业落后

7.以下是电视剧中西汉长安“市”的场景,其中不符合历史真实的是

A.“市”的四面建有围墙 B.“市”里有专职管理的官员

C.“市”门内外店铺林立 D.晚上“市”门紧闭

8.曾经在央视热播的电视剧《乔家大院》,向我们展示了一代晋商乔致庸的传奇一生。明清时期以晋商为代表的商帮出现的历史条件主要有 ①政府放弃了歧视商人的政策 ②农产品大量涌入市场,小农经济与市场联系加强 ③商业市镇兴起,城镇经济繁荣 ④货币经济占据主导,白银使用广泛

A. ①②③④ B. ①②④ C.①②③ D.②③④

9.中国工业化起步的标志是

A、洋务运动中机器生产的出现 B、继昌隆厂等民族资本主义工业的出现

C、以“一化三改造”为基本内容的过渡时期总路线 D、第一个五年计划建设

10.下列选项中正确反映了1870~1956年中国民族资本主义发展趋势的是

11.从民国初期民族火柴业的一组商标中你能得到信息有

①辛亥革命推动了民国初期中国民族资本主义发展

②中华民国政府推行独立自主的外交政策

③中国摆脱了外来经济控制

④实业救国成为当时的社会进步潮流

A.①④ B.②④ C.②③ D.①③

12.1914~1920年,中国生产的植物油、面粉等工业品的出口数量大幅增加,同一时期进口货物的数量却大幅减少。导致这一现象的最主要因素是

A.五四运动 B.中国民众的抵制日货运动

C.第一次世界大战 D.中国政府的措施

13.中国近代“实业救国”的道路之所以行不通,主要是因为

A.“实业”往往被反动政权所垄断 B.科技水平严重滞后

C.中国是一个半殖民半封建国家 D.资产阶级力量弱小

14.吕思勉在《中国通史》“衣食”篇中提出,“以中西的服饰相较,大体上,自以中国的服饰为较适宜。现在的崇尚西装,不过一时的风气罢了。”材料表明作者的观点是

A.传统服饰仍具有强大生命力 B.西装必将风行全国

C.社会变革引起服饰变化 D.中西服饰各有特点

15.19世纪中期,一位英国商人想在中国开西餐馆,他最有可能选择的地方是

A.上海 B.重庆 C.北京 D.苏州

16.融合了满、汉、中、外服装特点而形成的服饰是

A.中山装 B.旗袍 C.马褂 D.中式衣裙

17.清末的一首打油诗云:“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撇口边开。平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”该诗反映了当时

A.服饰的西化 B.洋货倾销中国

C.社会上的崇洋现象 D.学习西方的迫切愿望

18.在下列区域中,近代社会生活变化最明显的是

A.西部内陆 B.东部沿海 C.大中城市 D.通商口岸

19.“饮早茶、叹(粤语,意为享受)报纸”仍为当今广州的一大民俗。1833年,广州创办了中国境内的第一份中文报刊《东西洋考每月统记传》,报刊对近代中国所起的影响包括

①密切了人与人之间的联系 ②使广大民众更热心地关注国事、天下事 ③大大降低了中国文盲的人数 ④进步的报刊发挥着制造舆论、唤醒民众的启蒙作用

A、①②③ B、①②④ C、②③④ D、①②③④

20.1898年,袁世凯为慈禧贺寿,进贡一辆奔驰轿车。不料,太后仅坐一下便弃之不用了。原来,汽车解决不了“尊卑”问题,司机不跪且坐,还坐在慈禧的前面!这一事例说明的主要问题是

A 慈禧生活简朴 B 中国不需要汽车C 中国汽车依赖进口 D 封建观念阻碍近代化

21.文绣是清朝末代皇帝溥仪的妃子。1931年由于不堪忍受溥仪的凌辱,要求法院出面调解,并于同年10月22日正式与溥仪解除婚约。这件事情震动社会,被称为中国千年未有的奇事。这件事情充分说明了当时社会

A.清王朝已经彻底没落了 B.中国女性逐渐摒弃了落后的封建观念

C.法院的权力已经高于皇权 D.婚姻自由、一夫一妻的制度已经确立

22.1956年全国高考的作文题是“我生活在幸福的年代里”。下列事件不可能发生在这个“幸福的年代里”的是

A 社会主义建设总路线的提出 B 社会主义改造的完成

C 社会主义制度基本确立 D “一五”计划即将完成

23.标语,真实地反映着某段历史。“总路线光芒照,大跃进快步跑,人民公社办得好”是新中国成立后某一时期的流行标语,这一时期可能是

A.1949——1953年 B.1953——1956年

C.1956——1966年 D.1978年至今

24.20世纪80年代以来,我国工业化迅速发展,是由于

①以经济建设为中心 ②对外开放 ③深化经济体制改革 ④加入世界贸易组织

A.①② B.②③④ C.①③④ D.①②③④

25.饮食文化是中华传统文化的重要组成部分。有人在研究新中国成立后的饮食文化后说:“60年代讨饭吃;70年代有饭吃;80年代选饭吃;90年代好饭吃。”下列史实与材料中所反映的现象出现有关的是

①大跃进 ②人民公社化运动 ③改革开放 ④家庭联产承包责任制

A.①②③④ B.①②④ C.①③④ D.②③④

26.近几年,我国政府通过采取减免农业税等措施来增加农民收入。这表明发展社会主义市场经济的根本目的是

A.坚持公有制的主体地位 B.实现共同富裕

C.实现市场资源合理配置 D.加强宏观调控

27.修筑大京九铁路是中华民族的一个“世纪梦”。上世纪90年代,这个“梦”仅用3年时间就变成现实,其主原因是

A.国家财政已能提供充裕的资金 B.改革开放后综合国力的迅速提高

C.国家已具备自主设计施工的能力 D.国家加快经济发展的迫切需要

28.“1979年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边划了一个圈。”这个“圈”指的是规划了四个经济特区。这里的“经济特区”的“特”是指

A.实行特殊的经济政策和管理方法 B.实行特殊的社会制度

C.特殊的地理位置 D.特殊的经济发展速度

29.下列组合不正确的是

A.中共十一届三中全会——改革开放 B.中共十四大——社会主义市场经济体制

C.中共十五大——现代企业制度 D.中共十六大——全面建设小康社会

30.建国以来,我国人民对时间的掌握方式发生着变化,有这样的说法:20世纪50年代看天上(太阳),70年代看墙上(挂钟),80年代看手上(手表),90年代看腰上(BP机)。这一变化主要反映了

A.我国人民生活习惯发生了变化 B.我国人民生活水平发生了变化

C.我国的轻工业发展很快 D.我国人民的消费观念发生了变化

二、非选择题(本大题共2小题。第31题16分,第32题24分,共计40分。)

31. (16分)阅读下列材料:

材料一 人民公社是形势发展的必然趋势。……在目前形势下,建立农林牧副渔全面发展、工农商学兵互相结合的人民公社,是指导农民加速社会主义建设,提前建成社会主义并逐步过渡到共产主义所必须采取的基本方针。

——摘自《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》

材料二 到粉碎“四人帮”以后的l977年,人均口粮还没有达到l957年的水平。全国有1.5亿农村人口的口粮不足。

材料三 凤阳花鼓有一段歌词:“凤阳地多不打粮,磙子一住就逃荒。只见凤阳女嫁出,不见新娘进凤阳。”

“1979年凤阳全县粮食产量比1978年增长49%,卖给国家粮食4450万千克。”

材料四 1954年,政务院发布了《关于实行粮食计划收购和计划供应的命令》,自1955年开始我国粮食部首次发行全国粮票,国家对粮食及粮食制品定人定量、计划供应。90年代初,使用了近40年的粮食票终于结束了它的特殊身份和流通历程。

请回答:

⑴据材料一并结合所学知识,分析造成材料二中结果的主要原因。(6分)

⑵结合所学知识分析,材料三中凤阳发生巨变的关键因素。(2分)

⑶材料四中粮票退出人们的日常生活,说明了什么? (4分)

⑷综合上述材料,对当今经济建设有哪些重要启示?(4分)

32.阅读下列材料,回答问题:(24分)

材料一 为展示近代以来中国大众传媒的发展变迁情况,某班同学组织了一次图片展览活动。以下是活动中展出的部分图片。

材料二 中国大众传媒发展情况表(1985~2000年)

1985年

1990年

1995年

1999年

2000年

报纸总印数(亿份)

246.8

211.3

263.3

318.4

329.3

广播节目制作时间(小时)

280.799

647762

2332164

2931682

3381466

电视节目制作时间(小时)

38056

91572

383513

526483

585007

互联网用户(户)

—

—

7213

3014518

9021717

请回答:

(1)根据材料一请按在中国出现的先后顺序,写出上述图片反映的传媒形式的名称。并为本次展览拟定一个标题。(10分)

(2)根据材料二分析,表中四种传媒发展速度,哪种最快?说明了什么问题?(6分)

(3)根据材料分析互联网的普及是否影响了其他传媒的地位?(6分)

(4)为了了解中国近代以来大众传媒的变迁情况,你会通过哪些方式获取相关资料?(2分)

湛江一中2009—2010学年度第二学期期中考试

试室号

座位号

高一级历史答题卷

一、选择题:(本题共30小题,每小题2分,共计60分。)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

二、非选择题(40分)

31.(16分)

⑴据材料一并结合所学知识,分析造成材料二中结果的主要原因。(6分)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)结合所学知识分析,材料三中凤阳发生巨变的关键因素。(2分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)材料四中粮票退出人们的日常生活,说明了什么? (4分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(4)综合上述材料,对当今经济建设有哪些重要启示?(4分)

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32。(24分)

(1)根据材料一请按在中国出现的先后顺序,写出上述图片反映的传媒形式的名称。并为本次展览拟定一个标题。(10分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)根据材料二分析,表中四种传媒发展速度,哪种最快?说明了什么问题?(6分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(3)根据材料分析互联网的普及是否影响了其他传媒的地位?(6分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(4)为了了解中国近代以来大众传媒的变迁情况,你会通过哪些方式获取相关资料?(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

湛江一中2009—2010学年度第二学期期中考试

高一级历史参考答案

一、选择题:(本题共30小题,每小题2分,共计60分。)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

A

B

D

C

D

C

C

D

A

A

A

C

C

A

A

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

B

C

D

B

D

B

A

C

D

A

B

B

A

C

B

二、非选择题(40分)

31.【答案】(16分)

(14分)(1)原因:文革对经济的破坏难以在短期内恢复;人民公社制压抑了农民的积极性;“左”倾错误未根本纠正,经济建设上急于求成。(6分)

(2)实行包产到户(或家庭联产承包责任制),调动了农民的生产积极性。(2分)

(3)改革开放后,粮食总供量大幅度提高(或粮食增收、进口增加;);计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡。(4分)

(4)制定政策要实事求是;发展经济要尊重客观规律;生产关系调整要适应生产力发展;坚定不移建立社会主义市场经济。(4分,其它答案只要言之成理也可给分)

32. 【答案】(24分)

(1)名称:图一报刊、图二电影、图三电视、图四互联网。(8分)

标题:近代中国大众传媒的变迁(精神的来源——大众传媒的变迁)等。(2分)

(2)互联网发展的速度最快。(2分)说明了改革开放以来我国电讯事业的快速发展;政府重视;互联网的优势;全球化的影响。(4分。任答两点即得4分)

(3)互联网的普及不但没有削弱其他媒介的地位,而是同时出现了向上发展的趋势;实际上传统媒介纷纷通过网络来获得读者和观众。(6分)

(4)到图书馆查询、互联网查询、书面问卷调查、民间访谈等。(2分。任答两点即得2分)

同课章节目录