2010高考历史课标对应考点冲刺与回归教材:中国近现代社会生活的变迁

文档属性

| 名称 | 2010高考历史课标对应考点冲刺与回归教材:中国近现代社会生活的变迁 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 15.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 新人教版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-05-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第5单元 中国近现代社会生活的变迁

考点1:物质生活和社会习俗的变化(了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。)

第14课 物质生活与习俗的变迁

一、动荡变化中的近代社会生活

1.变化的表现:衣、食、住、习俗

(1)衣:①通商口岸的“洋布”、“洋装”渐渐进入城市百姓生活;②辛亥革命后,中山装受到新派人士的青睐。③20世纪20、30年代,中国服装五花八门——西服、粗布大衫、旗袍、学生装、欧式裙子。

(2)食:1)传统饮食——中餐:南方饮食:米饭、海鲜;北方饮食:面食、肉类;满汉全席;中餐的八大菜系。2)变化——西餐:西餐馆、面包房、咖啡馆的出现

(3)住:特点:传统民居和欧式洋房、中西合璧豪宅的出现

(4)习俗:断发易服、废止缠足、改革婚姻制度和婚丧礼俗①戊戌变法时的维新派:主张“断发易服”“废止缠足”,并改革传统的婚姻制度。②辛亥革命前后:“断发易服”具有反清革命色彩;③民国时期:政府颁布剪辫易服和废止缠足等法令。婚丧仪式由繁琐愚昧改为简约文明。

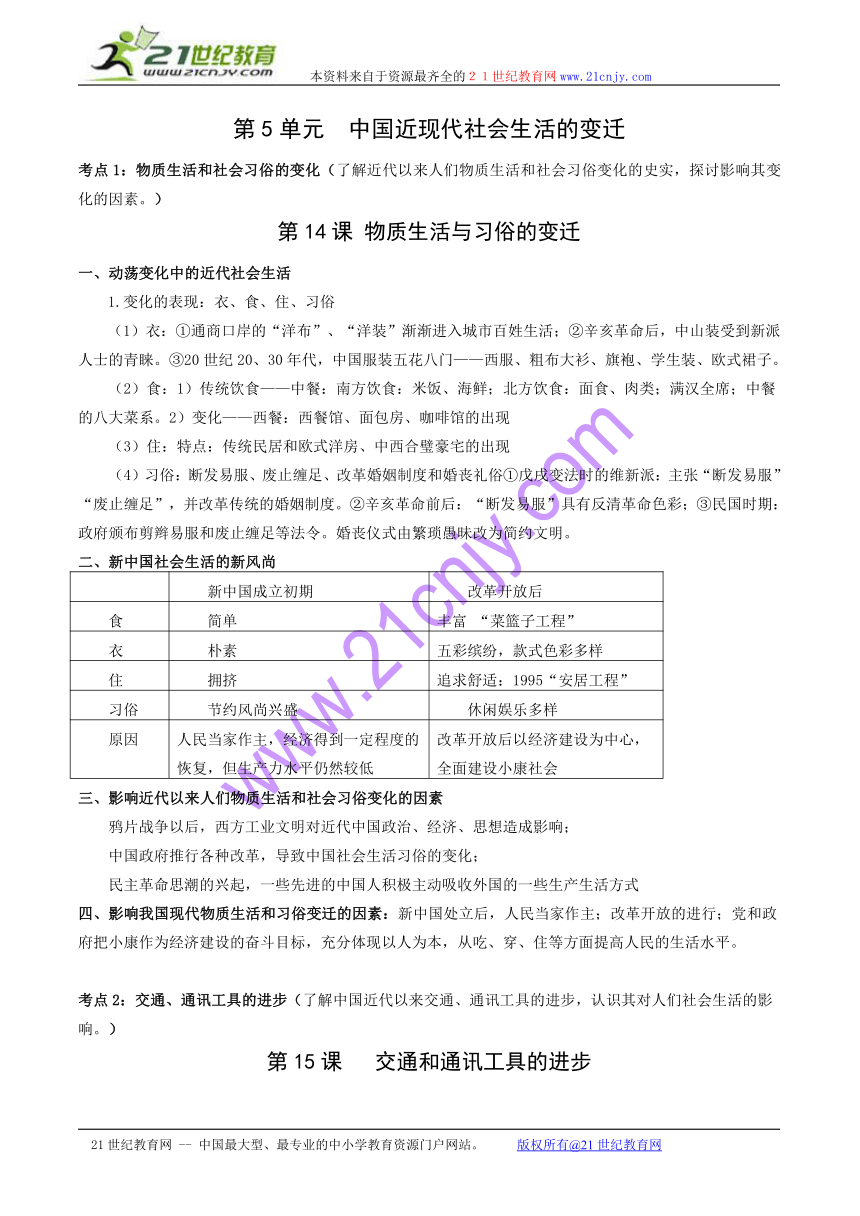

二、新中国社会生活的新风尚

新中国成立初期 改革开放后

食 简单 丰富 “菜篮子工程”

衣 朴素 五彩缤纷,款式色彩多样

住 拥挤 追求舒适:1995“安居工程”

习俗 节约风尚兴盛 休闲娱乐多样

原因 人民当家作主,经济得到一定程度的恢复,但生产力水平仍然较低 改革开放后以经济建设为中心,全面建设小康社会

三、影响近代以来人们物质生活和社会习俗变化的因素

鸦片战争以后,西方工业文明对近代中国政治、经济、思想造成影响;

中国政府推行各种改革,导致中国社会生活习俗的变化;

民主革命思潮的兴起,一些先进的中国人积极主动吸收外国的一些生产生活方式

四、影响我国现代物质生活和习俗变迁的因素:新中国处立后,人民当家作主;改革开放的进行;党和政府把小康作为经济建设的奋斗目标,充分体现以人为本,从吃、穿、住等方面提高人民的生活水平。

考点2:交通、通讯工具的进步(了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。)

第15课 交通和通讯工具的进步

一、铁路和公路

轮船运输:鸦片战争后,西方列强垄断了中国的水运;19世纪70年代初,李鸿章创办上海轮船招商局,首次打破列强的垄断局面(最早的近代航运企业);新中国成立后,发展较快;20世纪90年代,随着公路、铁路和航空业的发展,逐渐萎缩。有的转向高档旅游服务业。

铁路交通:清末:19世纪70年代,外国商人修筑吴淞口到上海的沪淞铁路;80年代,清政府修筑唐胥铁路——中国铁路诞生的标志;京张铁路是中国人自行设计和施工的第一条铁路干线;辛亥革命前,奠定中国近代铁路网的基本格局。民国:进展缓慢;新中国:在“一五”期间建成了陕西宝鸡到四川成都的铁路。 “二五”期间又建成了甘肃兰州到新疆乌鲁木齐的铁路,我国人民可以乘坐火车由西北、西南到内地了;到“九五”期末,京九铁路全线通车。中国的铁路营运总里程已跃居亚洲第一位,世界第四位。

公路交通:20世纪初,汽车在上海等大城市出现,筑路技术也传入;民国时期,发展缓慢;新中国成立后,发展较快(汽车制造厂、公路网、公路大桥、城市环线、轨道交通等)

航空:1909年,冯如制成第一架飞机,标志着中国航空事业的开始;1920年,中国首条空中航线——北京至天津航线开通,中国民航拉开序幕;1949年有52条民航线;改革开放后,发展迅速,中国成为民航大国。

二、通讯工具的变迁

1、电报在中国:19世纪70年代,丹麦在上海建立一个电报机房;中国第一条有线电报线在台湾架设;20世纪初,上海建立无线电报局。

2、电话在中国

时间 成就

1875 上海招商局架设电话线,开通第一部电话。

19世纪80年代 外国开始在上海设电话局。

20世纪初 清政府在南京设立了中国第一个电话局。

新中国成立后 电讯事业快速发展,手机、电话、传真机、互联网已经被人们广泛的利用。

三、交通和通讯工具进步对社会生活的影响:通讯工具的变迁和电讯事业的发展,使信息的传递变得快捷简便,深刻地改变着人们的思想观念,影响着人们的社会生活;交通的近代化使中国同世界的联系加强,加快信息的传递,促进了经济与社会的发展

考点3:大众传媒的发展(以我国近现代报刊、影视和互联网的逐渐普及为例,说明大众传播媒体的发展给人们生活方式带来的巨大变化。)

第16课 大众传媒的变迁

一、报刊业走向繁荣

1. 出现

(1)19世纪中期前后,外国人开始在华办报,《中国丛刊》《万国公报》;

(2)19世纪70年代起,中国人开始自己办报刊。

2. 发展

(1)在近代,报刊成为维新派、革命派和新知识分子宣传改良、革命和新文化的武器。

(2)20世纪前期,中国共产党先后创办《共产党》《红色中华》《新华日报》《解放日报》等政论性报刊,为夺取革命胜利发挥了重要作用。

(3)新中国成立后,《人民日报》《红旗》等党报党刊成为宣传党的路线、政策和方针的主要舆论工具,还出现《光明日报》《文汇报》等介绍学术文化、社会生活方面的各种报刊;

二、影视事业的发展

1. 电影

(1)诞生①19世纪末,西方出现了电影;②1905年,中国人自己摄制的电影《定军山》首映成功,中国电影事业开始起步;③20世纪20年代以后,中国电影走向成熟;④20世纪30-40年代,诞生了一批进步影片;A、中国第一部有声电影——《歌女红牡丹》(1931年);B、中国第一部获得国际荣誉的影片——《渔光曲》(1934年);C、电影《风云儿女》的插曲《义勇军进行曲》,后来成为中华人民共和国的国歌。

(2)发展①建国后,工农生活和革命战争题材纷纷被搬上银幕;②20世纪80年代中期以后,中国电影走向辉煌,数量和质量都远远超过了以前;

2. 电视

(1)诞生:1958年,北京电视台开始试播,标志中国电视业的诞生;

(2)普及 改革开放后,随着人民生活水平的提高,电视逐渐普及。随着电视的普及,电视节目越来越丰富。科学技术的进步,是电视迅速普及的一个重要原因。

三、互联网的兴起和影响

兴起:诞生于20世纪60年代末,90年代以后风靡全球。1994年,中国正式接入互联网。

影响:称为“第四媒介”,集报纸、广播、电视的优势于一体,具有很强的表现力和感染力;可以高度互动,双向传受,使人们的生活更加快捷与方便; 改变了人们的生活方式,也改变着人们的生产、学习、娱乐方式,与日常生活的关系日益密切。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第5单元 中国近现代社会生活的变迁

考点1:物质生活和社会习俗的变化(了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。)

第14课 物质生活与习俗的变迁

一、动荡变化中的近代社会生活

1.变化的表现:衣、食、住、习俗

(1)衣:①通商口岸的“洋布”、“洋装”渐渐进入城市百姓生活;②辛亥革命后,中山装受到新派人士的青睐。③20世纪20、30年代,中国服装五花八门——西服、粗布大衫、旗袍、学生装、欧式裙子。

(2)食:1)传统饮食——中餐:南方饮食:米饭、海鲜;北方饮食:面食、肉类;满汉全席;中餐的八大菜系。2)变化——西餐:西餐馆、面包房、咖啡馆的出现

(3)住:特点:传统民居和欧式洋房、中西合璧豪宅的出现

(4)习俗:断发易服、废止缠足、改革婚姻制度和婚丧礼俗①戊戌变法时的维新派:主张“断发易服”“废止缠足”,并改革传统的婚姻制度。②辛亥革命前后:“断发易服”具有反清革命色彩;③民国时期:政府颁布剪辫易服和废止缠足等法令。婚丧仪式由繁琐愚昧改为简约文明。

二、新中国社会生活的新风尚

新中国成立初期 改革开放后

食 简单 丰富 “菜篮子工程”

衣 朴素 五彩缤纷,款式色彩多样

住 拥挤 追求舒适:1995“安居工程”

习俗 节约风尚兴盛 休闲娱乐多样

原因 人民当家作主,经济得到一定程度的恢复,但生产力水平仍然较低 改革开放后以经济建设为中心,全面建设小康社会

三、影响近代以来人们物质生活和社会习俗变化的因素

鸦片战争以后,西方工业文明对近代中国政治、经济、思想造成影响;

中国政府推行各种改革,导致中国社会生活习俗的变化;

民主革命思潮的兴起,一些先进的中国人积极主动吸收外国的一些生产生活方式

四、影响我国现代物质生活和习俗变迁的因素:新中国处立后,人民当家作主;改革开放的进行;党和政府把小康作为经济建设的奋斗目标,充分体现以人为本,从吃、穿、住等方面提高人民的生活水平。

考点2:交通、通讯工具的进步(了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。)

第15课 交通和通讯工具的进步

一、铁路和公路

轮船运输:鸦片战争后,西方列强垄断了中国的水运;19世纪70年代初,李鸿章创办上海轮船招商局,首次打破列强的垄断局面(最早的近代航运企业);新中国成立后,发展较快;20世纪90年代,随着公路、铁路和航空业的发展,逐渐萎缩。有的转向高档旅游服务业。

铁路交通:清末:19世纪70年代,外国商人修筑吴淞口到上海的沪淞铁路;80年代,清政府修筑唐胥铁路——中国铁路诞生的标志;京张铁路是中国人自行设计和施工的第一条铁路干线;辛亥革命前,奠定中国近代铁路网的基本格局。民国:进展缓慢;新中国:在“一五”期间建成了陕西宝鸡到四川成都的铁路。 “二五”期间又建成了甘肃兰州到新疆乌鲁木齐的铁路,我国人民可以乘坐火车由西北、西南到内地了;到“九五”期末,京九铁路全线通车。中国的铁路营运总里程已跃居亚洲第一位,世界第四位。

公路交通:20世纪初,汽车在上海等大城市出现,筑路技术也传入;民国时期,发展缓慢;新中国成立后,发展较快(汽车制造厂、公路网、公路大桥、城市环线、轨道交通等)

航空:1909年,冯如制成第一架飞机,标志着中国航空事业的开始;1920年,中国首条空中航线——北京至天津航线开通,中国民航拉开序幕;1949年有52条民航线;改革开放后,发展迅速,中国成为民航大国。

二、通讯工具的变迁

1、电报在中国:19世纪70年代,丹麦在上海建立一个电报机房;中国第一条有线电报线在台湾架设;20世纪初,上海建立无线电报局。

2、电话在中国

时间 成就

1875 上海招商局架设电话线,开通第一部电话。

19世纪80年代 外国开始在上海设电话局。

20世纪初 清政府在南京设立了中国第一个电话局。

新中国成立后 电讯事业快速发展,手机、电话、传真机、互联网已经被人们广泛的利用。

三、交通和通讯工具进步对社会生活的影响:通讯工具的变迁和电讯事业的发展,使信息的传递变得快捷简便,深刻地改变着人们的思想观念,影响着人们的社会生活;交通的近代化使中国同世界的联系加强,加快信息的传递,促进了经济与社会的发展

考点3:大众传媒的发展(以我国近现代报刊、影视和互联网的逐渐普及为例,说明大众传播媒体的发展给人们生活方式带来的巨大变化。)

第16课 大众传媒的变迁

一、报刊业走向繁荣

1. 出现

(1)19世纪中期前后,外国人开始在华办报,《中国丛刊》《万国公报》;

(2)19世纪70年代起,中国人开始自己办报刊。

2. 发展

(1)在近代,报刊成为维新派、革命派和新知识分子宣传改良、革命和新文化的武器。

(2)20世纪前期,中国共产党先后创办《共产党》《红色中华》《新华日报》《解放日报》等政论性报刊,为夺取革命胜利发挥了重要作用。

(3)新中国成立后,《人民日报》《红旗》等党报党刊成为宣传党的路线、政策和方针的主要舆论工具,还出现《光明日报》《文汇报》等介绍学术文化、社会生活方面的各种报刊;

二、影视事业的发展

1. 电影

(1)诞生①19世纪末,西方出现了电影;②1905年,中国人自己摄制的电影《定军山》首映成功,中国电影事业开始起步;③20世纪20年代以后,中国电影走向成熟;④20世纪30-40年代,诞生了一批进步影片;A、中国第一部有声电影——《歌女红牡丹》(1931年);B、中国第一部获得国际荣誉的影片——《渔光曲》(1934年);C、电影《风云儿女》的插曲《义勇军进行曲》,后来成为中华人民共和国的国歌。

(2)发展①建国后,工农生活和革命战争题材纷纷被搬上银幕;②20世纪80年代中期以后,中国电影走向辉煌,数量和质量都远远超过了以前;

2. 电视

(1)诞生:1958年,北京电视台开始试播,标志中国电视业的诞生;

(2)普及 改革开放后,随着人民生活水平的提高,电视逐渐普及。随着电视的普及,电视节目越来越丰富。科学技术的进步,是电视迅速普及的一个重要原因。

三、互联网的兴起和影响

兴起:诞生于20世纪60年代末,90年代以后风靡全球。1994年,中国正式接入互联网。

影响:称为“第四媒介”,集报纸、广播、电视的优势于一体,具有很强的表现力和感染力;可以高度互动,双向传受,使人们的生活更加快捷与方便; 改变了人们的生活方式,也改变着人们的生产、学习、娱乐方式,与日常生活的关系日益密切。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录