2010高考历史课标对应考点冲刺与回归教材:现代中国的科学技术与文化

文档属性

| 名称 | 2010高考历史课标对应考点冲刺与回归教材:现代中国的科学技术与文化 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 17.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 新人教版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-05-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

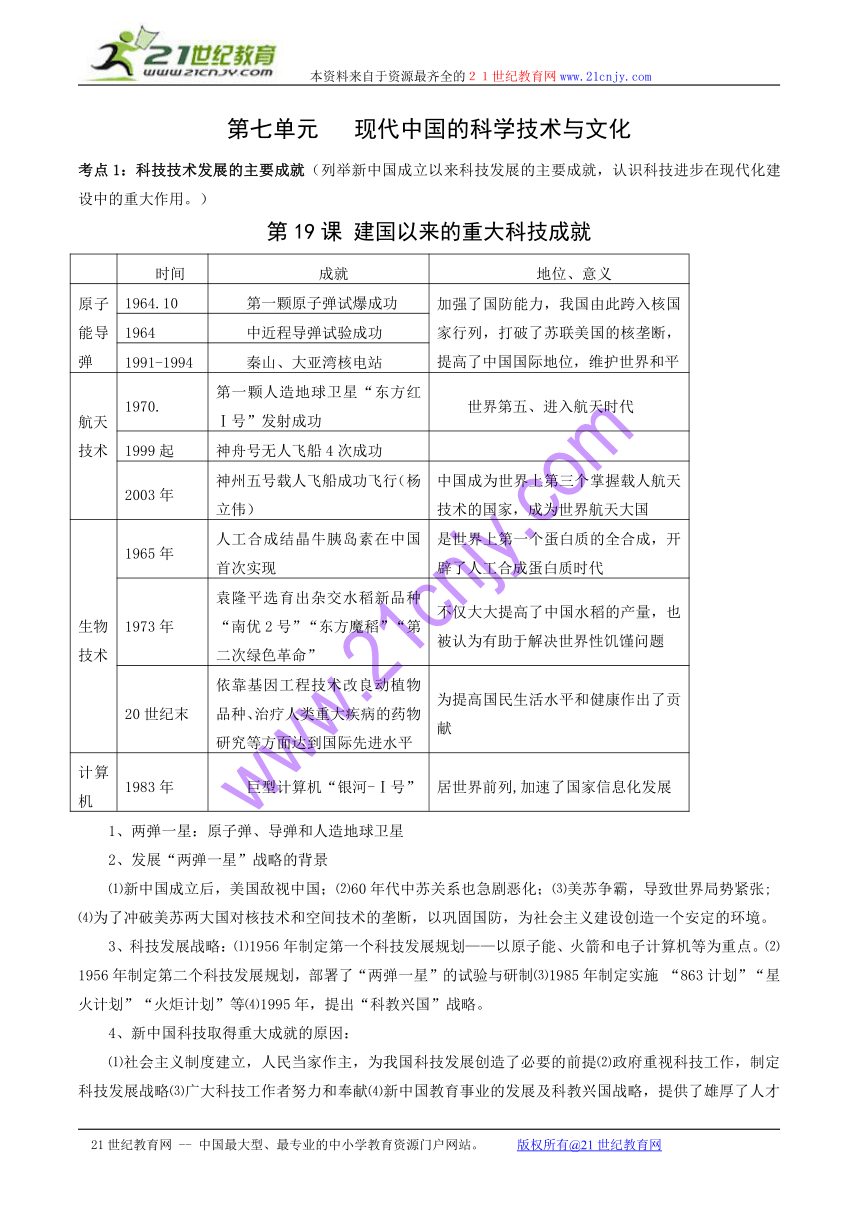

第七单元 现代中国的科学技术与文化

考点1:科技技术发展的主要成就(列举新中国成立以来科技发展的主要成就,认识科技进步在现代化建设中的重大作用。)

第19课 建国以来的重大科技成就

时间 成就 地位、意义

原子能导弹 1964.10 第一颗原子弹试爆成功 加强了国防能力,我国由此跨入核国家行列,打破了苏联美国的核垄断,提高了中国国际地位,维护世界和平

1964 中近程导弹试验成功

1991-1994 秦山、大亚湾核电站

航天技术 1970. 第一颗人造地球卫星“东方红Ⅰ号”发射成功 世界第五、进入航天时代

1999起 神舟号无人飞船4次成功

2003年 神州五号载人飞船成功飞行(杨立伟) 中国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家,成为世界航天大国

生物技术 1965年 人工合成结晶牛胰岛素在中国首次实现 是世界上第一个蛋白质的全合成,开辟了人工合成蛋白质时代

1973年 袁隆平选育出杂交水稻新品种“南优2号”“东方魔稻”“第二次绿色革命” 不仅大大提高了中国水稻的产量,也被认为有助于解决世界性饥馑问题

20世纪末 依靠基因工程技术改良动植物品种、治疗人类重大疾病的药物研究等方面达到国际先进水平 为提高国民生活水平和健康作出了贡献

计算机 1983年 巨型计算机“银河-Ⅰ号” 居世界前列,加速了国家信息化发展

1、两弹一星:原子弹、导弹和人造地球卫星

2、发展“两弹一星”战略的背景

⑴新中国成立后,美国敌视中国;⑵60年代中苏关系也急剧恶化;⑶美苏争霸,导致世界局势紧张;⑷为了冲破美苏两大国对核技术和空间技术的垄断,以巩固国防,为社会主义建设创造一个安定的环境。

3、科技发展战略:⑴1956年制定第一个科技发展规划——以原子能、火箭和电子计算机等为重点。⑵1956年制定第二个科技发展规划,部署了“两弹一星”的试验与研制⑶1985年制定实施 “863计划”“星火计划”“火炬计划”等⑷1995年,提出“科教兴国”战略。

4、新中国科技取得重大成就的原因:

⑴社会主义制度建立,人民当家作主,为我国科技发展创造了必要的前提⑵政府重视科技工作,制定科技发展战略⑶广大科技工作者努力和奉献⑷新中国教育事业的发展及科教兴国战略,提供了雄厚了人才储备。

考点2:"百花齐放、百家争鸣"方针(知道我国“百花齐放、百家争鸣”的方针,讨论在贯彻“双百”方针过程中取得的经验和教训。)

第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

提出 原因 ⑴中华人民共和国成立后,人们的生活和社会交往方式发生了变化⑵三大改造完成,生产力水平低,中国开始探索社会主义建设道路, 党中央提出让知识分子在社会主义建设中发挥更大作用

时间 1956年,毛泽东在中央政治局扩大会议上正式提出“双百”方针

成就 科技领域 成功召开了关于遗传学讨论----摩尔根学派和李森科学派之争座谈会

文艺领域 ⑴涌现出描绘人民革命斗争和社会主义建设时期新风貌的大批优秀作家与作品:老舍的话剧《茶馆》杨沫的长篇小说《青春之歌》‘郭沫若的历史剧《蔡文姬》等。⑵文艺刊物增多⑶优秀电影层出不穷,1959年被电影界称之为“难忘的1959年”

曲折 原因 (1)根本原因是“左”倾错误影响(2)受一些政治运动扩大化和“文革”影响破坏

表现 ⑴政治批判扩展到学术领域⑵一些“争鸣”知识分子被错划为右派,受到长期歧视和压抑⑶文艺界呈现出“百花凋零”局面,自然科学和社会科学领域的研究几乎停止。

春天 原因 ⑴文革结束后,文艺和学术领域清算了林彪、江青的极左路线⑵邓小平强调坚持贯彻“双百”方针⑶20世纪80年代初,中共中央提出加强社会主义精神文明建设

成果 ⑴文艺领域再次呈现繁荣景象⑵学术、科技领域不断创新发展⑶21世纪,文艺内容丰富,形式多样,中国文化走向世界

经验教训 教训 政治运动扩大化,学术问题政治化

经验 1、纠“左”;2、处理好三个关系:科学、文艺工作和政治的关系,和人民生活的关系(最基本),以及继承传统与不断革新的关系 ;3、坚持“双百”方针

考点3:教育事业的发展(了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。)

第21课 现代中国教育的发展

奠基 建国初 1949年底第一次全国教育工作会议:(1)内容:①接管旧教育,创建人民教育事业②教育向工农敞开大门⑵意义:确立人民教育的性质

全面建设社会主义时期 方针 毛泽东提出德智体全面发展的方针

成就 (1)大力发展全日制学校教育(2)建立半工半读学校教育制度(3)初步建立起较完整的国民教育体系

意义 培养了大批素质较高的劳动后备大军和德才兼备的建设人才

曲折 原因 ⑴“左”的指导思想的影响⑵文革冲击

表现 ⑴学校停课,教育战线一片混乱⑵1966年废止高考制度⑶70年代招收不需要文化课考试的“工农兵学员”。

影响 ⑴破坏中国教育事业,导致人才缺乏⑵民族文化素质下降⑶拉大了与发达国家的差距

复兴︻【教育的春天】 教育战线上的拨乱反正 (1)全面整顿教学秩序(2)恢复高考制度(3)组织编写新教材(4)大力倡导尊师重教社会风气

确立“教育优先、科教兴国”战略

坚持“三个面向” —— 面向现代化,面向世界,面向未来

制定《义务教育法》

20世纪90年代推动高等教育的持续发展,实施“211”工程计划,建设重点高校和重点实验室

实行国家拨款为主、多渠道筹措经费为辅的体制:(1) 社会力量办学(2) 希望工程

20世纪末期,基本普及九年义务教育和扫除青壮年文盲

加大对西部地区教育发展的力度,推动少数民族地区教育发展

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

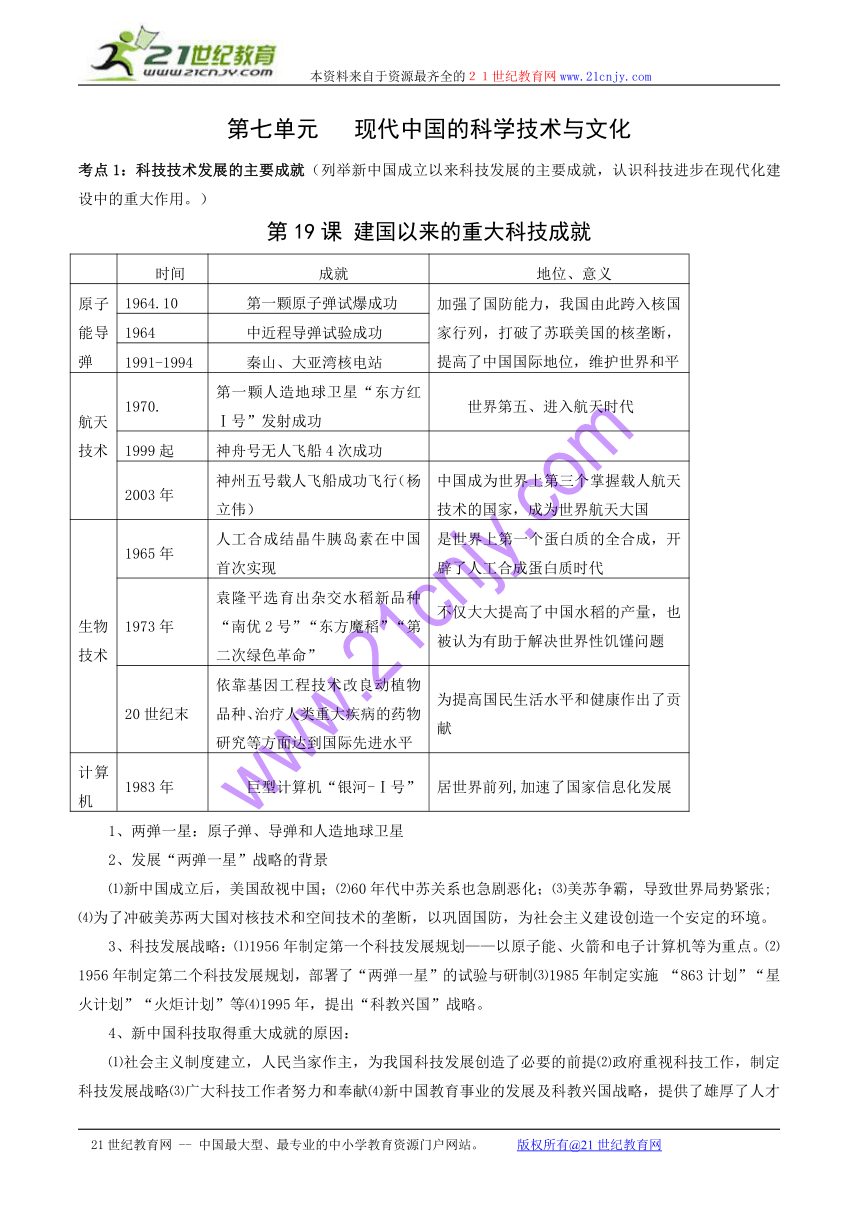

第七单元 现代中国的科学技术与文化

考点1:科技技术发展的主要成就(列举新中国成立以来科技发展的主要成就,认识科技进步在现代化建设中的重大作用。)

第19课 建国以来的重大科技成就

时间 成就 地位、意义

原子能导弹 1964.10 第一颗原子弹试爆成功 加强了国防能力,我国由此跨入核国家行列,打破了苏联美国的核垄断,提高了中国国际地位,维护世界和平

1964 中近程导弹试验成功

1991-1994 秦山、大亚湾核电站

航天技术 1970. 第一颗人造地球卫星“东方红Ⅰ号”发射成功 世界第五、进入航天时代

1999起 神舟号无人飞船4次成功

2003年 神州五号载人飞船成功飞行(杨立伟) 中国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家,成为世界航天大国

生物技术 1965年 人工合成结晶牛胰岛素在中国首次实现 是世界上第一个蛋白质的全合成,开辟了人工合成蛋白质时代

1973年 袁隆平选育出杂交水稻新品种“南优2号”“东方魔稻”“第二次绿色革命” 不仅大大提高了中国水稻的产量,也被认为有助于解决世界性饥馑问题

20世纪末 依靠基因工程技术改良动植物品种、治疗人类重大疾病的药物研究等方面达到国际先进水平 为提高国民生活水平和健康作出了贡献

计算机 1983年 巨型计算机“银河-Ⅰ号” 居世界前列,加速了国家信息化发展

1、两弹一星:原子弹、导弹和人造地球卫星

2、发展“两弹一星”战略的背景

⑴新中国成立后,美国敌视中国;⑵60年代中苏关系也急剧恶化;⑶美苏争霸,导致世界局势紧张;⑷为了冲破美苏两大国对核技术和空间技术的垄断,以巩固国防,为社会主义建设创造一个安定的环境。

3、科技发展战略:⑴1956年制定第一个科技发展规划——以原子能、火箭和电子计算机等为重点。⑵1956年制定第二个科技发展规划,部署了“两弹一星”的试验与研制⑶1985年制定实施 “863计划”“星火计划”“火炬计划”等⑷1995年,提出“科教兴国”战略。

4、新中国科技取得重大成就的原因:

⑴社会主义制度建立,人民当家作主,为我国科技发展创造了必要的前提⑵政府重视科技工作,制定科技发展战略⑶广大科技工作者努力和奉献⑷新中国教育事业的发展及科教兴国战略,提供了雄厚了人才储备。

考点2:"百花齐放、百家争鸣"方针(知道我国“百花齐放、百家争鸣”的方针,讨论在贯彻“双百”方针过程中取得的经验和教训。)

第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

提出 原因 ⑴中华人民共和国成立后,人们的生活和社会交往方式发生了变化⑵三大改造完成,生产力水平低,中国开始探索社会主义建设道路, 党中央提出让知识分子在社会主义建设中发挥更大作用

时间 1956年,毛泽东在中央政治局扩大会议上正式提出“双百”方针

成就 科技领域 成功召开了关于遗传学讨论----摩尔根学派和李森科学派之争座谈会

文艺领域 ⑴涌现出描绘人民革命斗争和社会主义建设时期新风貌的大批优秀作家与作品:老舍的话剧《茶馆》杨沫的长篇小说《青春之歌》‘郭沫若的历史剧《蔡文姬》等。⑵文艺刊物增多⑶优秀电影层出不穷,1959年被电影界称之为“难忘的1959年”

曲折 原因 (1)根本原因是“左”倾错误影响(2)受一些政治运动扩大化和“文革”影响破坏

表现 ⑴政治批判扩展到学术领域⑵一些“争鸣”知识分子被错划为右派,受到长期歧视和压抑⑶文艺界呈现出“百花凋零”局面,自然科学和社会科学领域的研究几乎停止。

春天 原因 ⑴文革结束后,文艺和学术领域清算了林彪、江青的极左路线⑵邓小平强调坚持贯彻“双百”方针⑶20世纪80年代初,中共中央提出加强社会主义精神文明建设

成果 ⑴文艺领域再次呈现繁荣景象⑵学术、科技领域不断创新发展⑶21世纪,文艺内容丰富,形式多样,中国文化走向世界

经验教训 教训 政治运动扩大化,学术问题政治化

经验 1、纠“左”;2、处理好三个关系:科学、文艺工作和政治的关系,和人民生活的关系(最基本),以及继承传统与不断革新的关系 ;3、坚持“双百”方针

考点3:教育事业的发展(了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。)

第21课 现代中国教育的发展

奠基 建国初 1949年底第一次全国教育工作会议:(1)内容:①接管旧教育,创建人民教育事业②教育向工农敞开大门⑵意义:确立人民教育的性质

全面建设社会主义时期 方针 毛泽东提出德智体全面发展的方针

成就 (1)大力发展全日制学校教育(2)建立半工半读学校教育制度(3)初步建立起较完整的国民教育体系

意义 培养了大批素质较高的劳动后备大军和德才兼备的建设人才

曲折 原因 ⑴“左”的指导思想的影响⑵文革冲击

表现 ⑴学校停课,教育战线一片混乱⑵1966年废止高考制度⑶70年代招收不需要文化课考试的“工农兵学员”。

影响 ⑴破坏中国教育事业,导致人才缺乏⑵民族文化素质下降⑶拉大了与发达国家的差距

复兴︻【教育的春天】 教育战线上的拨乱反正 (1)全面整顿教学秩序(2)恢复高考制度(3)组织编写新教材(4)大力倡导尊师重教社会风气

确立“教育优先、科教兴国”战略

坚持“三个面向” —— 面向现代化,面向世界,面向未来

制定《义务教育法》

20世纪90年代推动高等教育的持续发展,实施“211”工程计划,建设重点高校和重点实验室

实行国家拨款为主、多渠道筹措经费为辅的体制:(1) 社会力量办学(2) 希望工程

20世纪末期,基本普及九年义务教育和扫除青壮年文盲

加大对西部地区教育发展的力度,推动少数民族地区教育发展

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录