6追求生活的真实---欧洲现实主义美术 课件(32张幻灯片)

文档属性

| 名称 | 6追求生活的真实---欧洲现实主义美术 课件(32张幻灯片) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2019-03-31 20:23:52 | ||

图片预览

文档简介

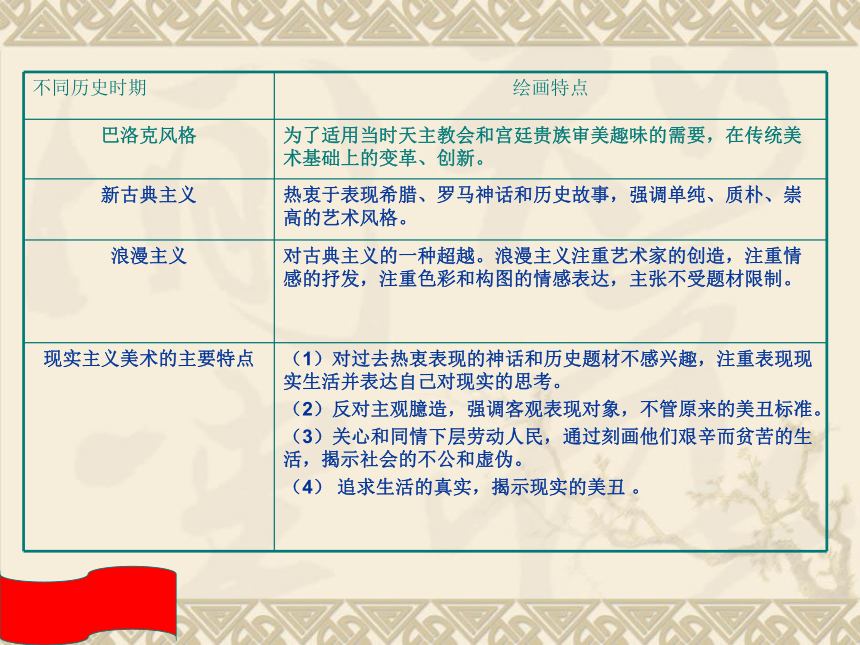

课件32张PPT。第6课 追求生活的真实 -----欧洲现实主义美术文艺复兴:是以人文主义为旗帜的一场深刻的思想解放运动。他肯定人在现实生活中的价值与地位,尊重人的感情,赞美人的力量,反对宗教对人的精神束缚和思想禁锢。主要精神:崇尚科学精神,探求真理与知识,反对愚昧和虚伪的神学观点。对美术的影响:是西欧近代史上的一场伟大的精神革命,突出地体现了当时最先进的人文主义思想以及勇于探索的创新精神。背景介绍问题1:作品里的主人公葛朗台是怎样一个人物呢?作者又是谁呢?学生讨论回答:

《欧也妮?葛朗台》是19世纪法国杰出作家巴尔扎克的《人间喜剧》系列之一,小说成功地塑造了老葛朗台无穷的贪欲和冷酷无情的资本家形象。 教师导入:是的,巴尔扎克正是利用这部小说揭示了当时资本主义金钱崇拜的丑恶现实,并极大的评判了这种现实。因此巴尔扎克被称作是批判现实主义作家。同样是在19世纪,在欧洲的美术界也出现了批判现实主义的作品,这些作品也被称作现实主义,接下来我们就来看一看欧洲现实主义美术是怎样通过它的作品揭示现实、批判现实的。这节课我们就来学习第六课:追求生活的真实-欧洲现实主义美术。欧洲现实主义美术教学目标

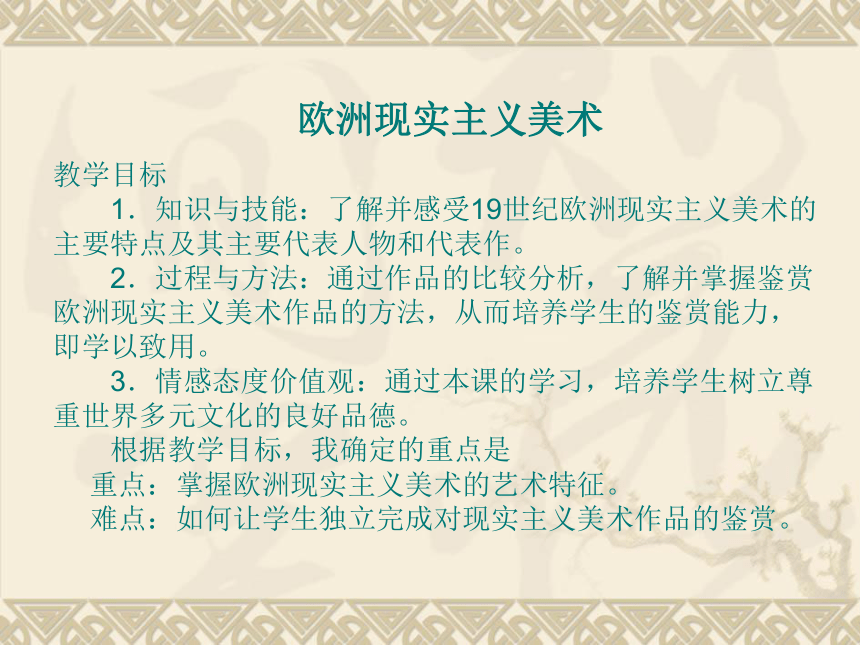

1.知识与技能:了解并感受19世纪欧洲现实主义美术的主要特点及其主要代表人物和代表作。

2.过程与方法:通过作品的比较分析,了解并掌握鉴赏欧洲现实主义美术作品的方法,从而培养学生的鉴赏能力,即学以致用。

3.情感态度价值观:通过本课的学习,培养学生树立尊重世界多元文化的良好品德。

根据教学目标,我确定的重点是

重点:掌握欧洲现实主义美术的艺术特征。

难点:如何让学生独立完成对现实主义美术作品的鉴赏。 基础知识简介:

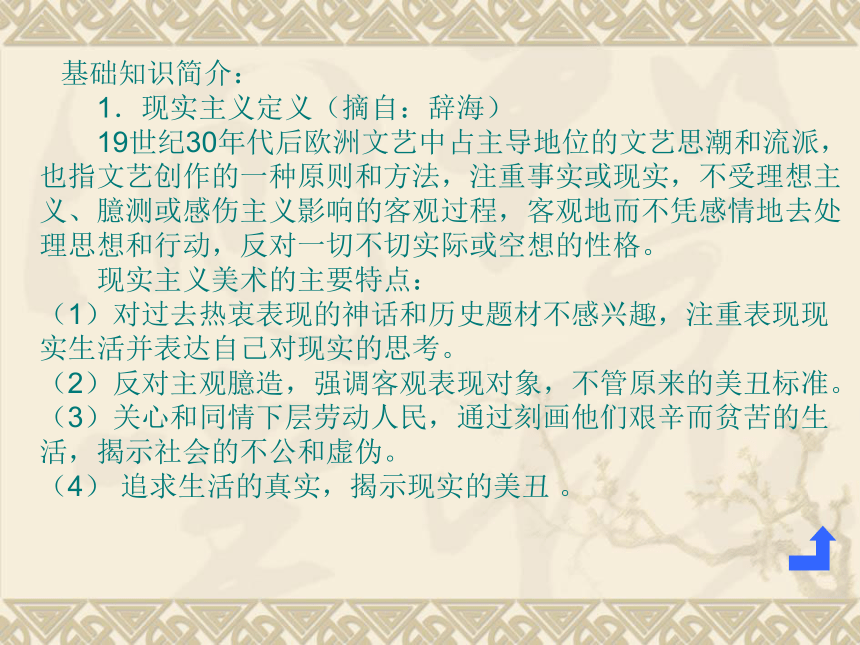

1.现实主义定义(摘自:辞海)

19世纪30年代后欧洲文艺中占主导地位的文艺思潮和流派,也指文艺创作的一种原则和方法,注重事实或现实,不受理想主义、臆测或感伤主义影响的客观过程,客观地而不凭感情地去处理思想和行动,反对一切不切实际或空想的性格。

现实主义美术的主要特点:

(1)对过去热衷表现的神话和历史题材不感兴趣,注重表现现实生活并表达自己对现实的思考。

(2)反对主观臆造,强调客观表现对象,不管原来的美丑标准。

(3)关心和同情下层劳动人民,通过刻画他们艰辛而贫苦的生活,揭示社会的不公和虚伪。

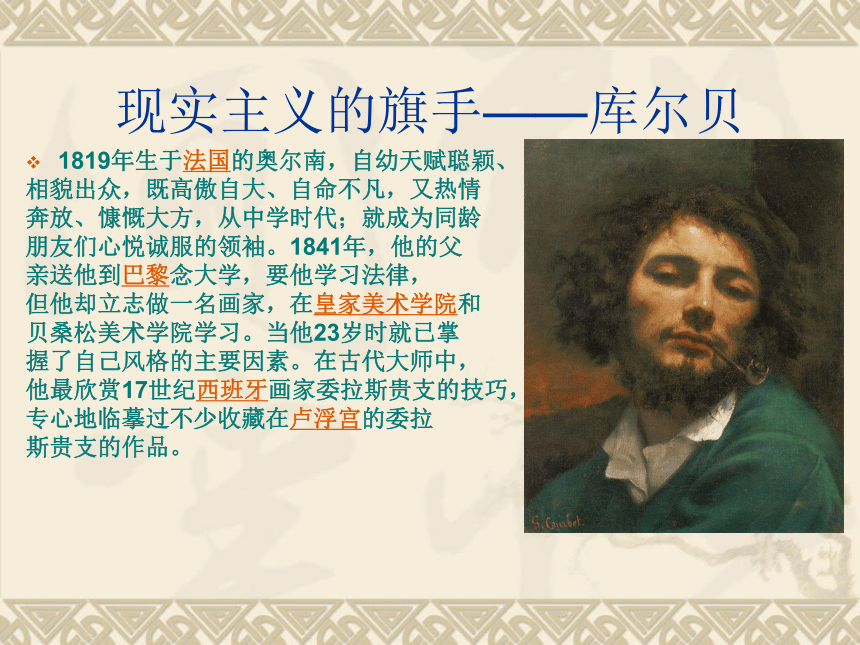

(4) 追求生活的真实,揭示现实的美丑 。现实主义的旗手——库尔贝1819年生于法国的奥尔南,自幼天赋聪颖、

相貌出众,既高傲自大、自命不凡,又热情

奔放、慷慨大方,从中学时代;就成为同龄

朋友们心悦诚服的领袖。1841年,他的父

亲送他到巴黎念大学,要他学习法律,

但他却立志做一名画家,在皇家美术学院和

贝桑松美术学院学习。当他23岁时就已掌

握了自己风格的主要因素。在古代大师中,

他最欣赏17世纪西班牙画家委拉斯贵支的技巧,

专心地临摹过不少收藏在卢浮宫的委拉

斯贵支的作品。《画室》的全名叫《画家的工作室——一个现实的寓意,概括了我7年来艺术生活的情况》。画家的立意在于展示自己从1848年以来的艺术创作生涯,并寄寓一种意味深远的社会哲理。画家把7年来对生活和思想有影响的朋友和他曾经画过的模特儿集中画在一个画面上。另外还集中了上流社会各个阶层的形象,表现一个法国社会的缩影。 画室(库尔贝)代表无邪的眼睛堂堂正正地坐在画面正中间的

库尔贝,以此突出艺术家具有

独立的人格和思想裸体女子是库尔贝经常

使用的模特,代表库尔

贝现实主义的基本原则

---赤裸裸的真实库尔贝在巴黎生活经常

来往的人物库尔贝绘画主要

表现的对象,农民

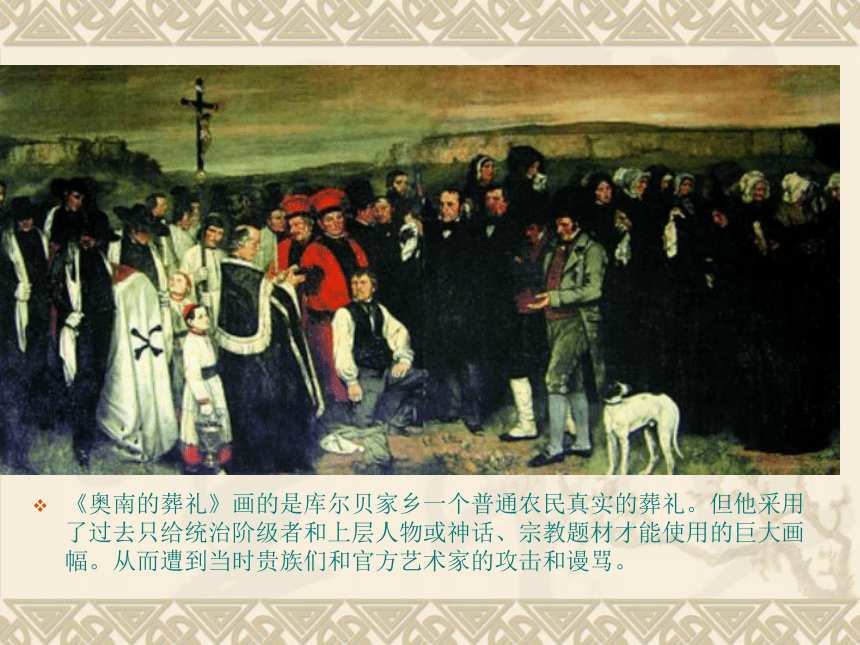

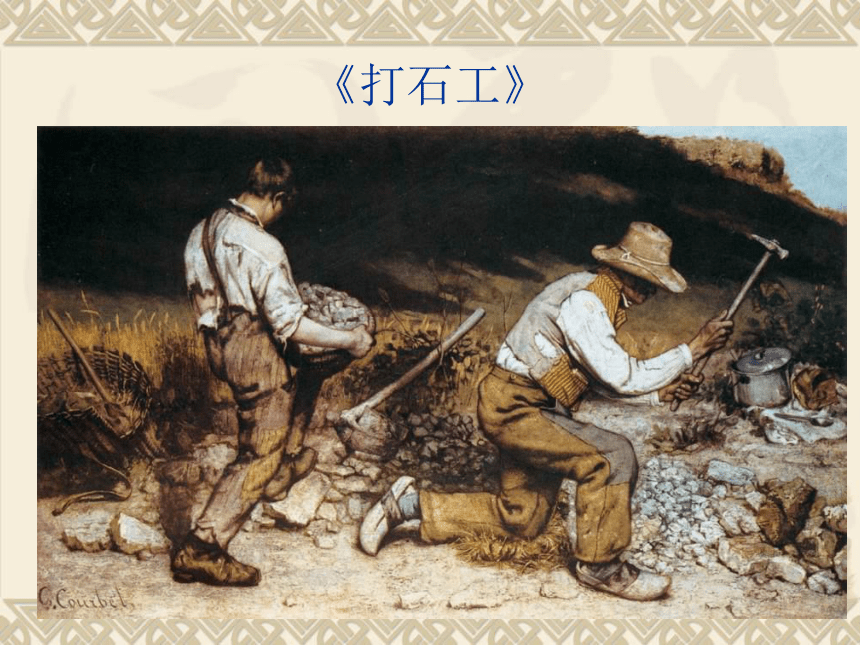

工人、猎人牧师等《奥南的葬礼》画的是库尔贝家乡一个普通农民真实的葬礼。但他采用了过去只给统治阶级者和上层人物或神话、宗教题材才能使用的巨大画幅。从而遭到当时贵族们和官方艺术家的攻击和谩骂。《打石工》打石工1849年完成的《石工》,是库尔贝的重要代表作,也是现实主义代表作著名之一。在这一幅160×259厘米的大画面上,画家突出了两个和真人一般大小的石工。一老一少,穿着粗布衣,脚蹬简陋的木底鞋,正在路边凿打和搬运石块。这场景是库尔贝在途中亲见的一幕,石工艰苦的劳活使他震惊了。1849年11月20日,库尔贝写信给他的朋友说:"我乘了我们的四轮马车到梅齐埃尔附近的圣·但尼宫去。在路上我停下来看了一下两个在路旁打石头的工人。比这更充分地表现出贫困的场面,是不大容易碰见的。" 他决心去描绘他们。他把两个石工请到自己的画室,请他们做模特儿。自己又到现场画了一些写生稿。农民的画家——米勒米勒?让·弗朗索瓦·米勒

(1814-1875年)是19世纪

法国最杰出的以表现农民

题材而著称的现实主义画家。

1849年定居巴比松村后从事耕作,

以补助生活。他在巴比松的

第一幅代表作品是《播种者》。

以后相继创作了《拾穗者》

和《晚钟》《播种者》

(米勒) 《晚钟》米勒 画面中一对正在地里劳动的农民夫妇,听到了远处教堂传来的钟声,他们便放下农活,低头默默祷告。画面上虽然看不清他们面部的表情,但他们对宗教的虔诚则是人们能够感受得到的。黄昏时的暖色调使这一沉寂的场面,显得更加动人。人们似乎也听到了远处教堂传来的钟声。

《拾穗者》——米勒《拾穗者》——米勒

米勒是一位真正把自己和农民融为一体,终生描绘农民平凡生活的伟大画家。从《拾穗者》一画中不难看出画家对劳动甘苦的体验和粮食的珍惜,虽然看不到三位拾穗妇女的面部表情,但从她们专注的神态,使人能体会到一钟崇高。晴朗的天空和金色的麦地,统一在一种柔和、宁静的气氛之中。

分析与思考

我对这幅作品的感受:

1.构图 色彩 黄金分割线

2.各人物分析

3.对劳动甘苦的体验,对粮食的珍惜,对劳动的赞美,善良的赞美,劳动的艰辛,对统治阶级压迫的批判。

4.对粮食的珍惜,对父母的感恩

以罗丹为代表的现实主义雕塑罗丹,法国雕塑艺术家,被认为是19世纪和20世纪初最伟大的现实主义雕塑艺术家,他一生勤奋工作,敢于突破官方学院派的束缚,走自己的路,他善于吸收一切优良传统,对于古希腊雕塑的优美生动及对比的手法,理解非常深刻,其作品架构了西方近代雕塑与现代雕塑之间的桥梁,罗丹是西方雕塑史上一位划时代的人物。欧洲两千多年来传统雕塑艺术的集大成者、20世纪新雕塑艺术的创造者。地狱之门——罗丹 这一大型雕塑原是罗丹为巴黎装饰艺术博物馆的大门所作的装饰雕塑。他从但丁的《神曲》得到启发,以其中的《地狱篇》为题材,创作了一副人间地狱的画面,故将其命名为《地狱之门》。共塑造了200多个人物,全表现成裸体。因为在罗丹看来,表现人及其思想感情,左右力量的是人体。这是西方西方传统美术中的一种艺术语言。罗丹在这一作品中所表现的主题是:人类正在无穷的痛苦和深渊中挣扎。思想者——罗丹思想者”的创作出自于《地狱之门》,1888年,《思想者》第一次在哥本哈根展出,名字叫做《诗人》。1889年,这尊以《思想者--诗人》为名的石膏像,在莫奈--罗丹巴黎连展中展出。从此以后,《思想者》成为唯一的名字 思想者这件作品将深刻的精神内涵与完整的人物塑造融于一体,体现了罗丹雕塑艺术的基本特征。罗丹的人体雕塑不仅展示人体的刚健之美,而且蕴藏着深刻与永恒的精神。 这是一个强劲而富有内力,成熟而又深刻的形象。那生命感强烈的躯体,在一种极为痛苦状的思考中剧烈地收缩着,紧皱的眉头,托腮的手臂,低俯的躯干,弯曲的下肢,似乎人体的一切细节都被一种无形的压力所驱动,紧紧地向内聚拢和团缩,仿佛他凝重而深刻的思考是整个身体的力量使然。 加莱义民——罗丹杜米埃作品欣赏伏尔加河上的纤夫——列宾 天空晴朗。在辽阔的伏尔加河上,有一艘货船,因为是逆风行使,所以帆没有张起来。河面上映着倒影。一群穿着破烂的纤夫,迈着沉重的步子,蹋着黄沙,沿着河岸一步一步向前走。他们大多身子向前倾,可见都在使劲,可见船上载着很重的货物。

领头的纤夫是个肩膀宽阔的老头儿。他包着头巾,衣服上打着补丁,眼睛漠然地望着前方,路还长着哩!老头儿的右边是一个头发胡须都很浓密的中年人。他身体强壮,显得很有力气。这两个人走在最前头。紧跟在他们后面的是个高个子,还保留着农民的打扮。他直着身子,没精打采地衔着烟斗,好像已经厌倦了拉纤的生活。高个子旁边是个肌肉结实的小伙子。他使着蛮劲向前拉,往上凝视的目光充满了诅咒和抗议。在这有群人中有个穿着红上衣的少年,从年龄和肤色都可以看出,他拉纤的日子还不久,还不习惯这种沉重的劳动。他拉了一下把他的肩膀勒得发疼的纤绳,好像要摆脱这种与他的年龄很不相称的重荷。少年右面的老头儿好像有病。他那微微张开的嘴唇和没精打采的目光,显得又虚弱又疲惫。他正在用袖子拭额上的汗珠。一个皮肤黝黑的汉子在少年后面,只露出半边脸。他用同情的目光看着前面白皙的少年和秃顶的老头儿。这个老头儿显然已经习惯于这种工作了,他一边往前走,一边装他的烟袋。后面是个退伍不久的士兵,还穿着官家发给他的皮靴。士兵后面是个高个子,他转过脸去,愤怒地朝货船上望,一定是货船的老板在咒骂他们,驱赶他们。走在最后的是一个神态沮丧的老头儿。他低着头,无可奈何地拖着沉重的步子,拼着命拉着纤绳往前迈步。

这幅画是19世纪70年代俄国画家列宾的作品。当时,俄国的劳动人民处在沙皇的黑暗统治和资本家的残酷剥削之下,过着非常贫穷非常痛苦的生活。这幅画上的纤夫,为了挣得一块面包,不得不贱价出卖劳动力,终年拉着沉重的货船,在伏尔加河上来来去去。《伏尔加河上的纤夫》《伏尔加河上的纤夫》是列宾的代表作,也是他的成名作。在这幅画的构图上,列宾利用了沙滩的地形和河湾的转折,使十一个纤夫犹如一组雕像,被塑造在一座黄色的、高起的底座上,使这幅画具有宏伟深远的张力,画中的背景运用的颜色昏暗迷蒙,空间空旷奇特,给人以惆怅、孤独、无助之感,切实深入到纤夫的心灵深处,亦是画家心境的真实写照,这对画旨的体现,情感的的烘托起了极大的作用。在画面上画家又对伏尔加河的景色进行了巧妙的布局,以狭长的横幅展现这群纤夫的行列。 本课内容回顾: 1.通过本课的学习了解并感受了19世纪欧洲现实主义美术的主要特点及其主要代表人物和代表作。

2.通过作品的比较分析,了解并掌握鉴赏欧洲现实主义美术作品的方法,从而培养学生的鉴赏能力,即学以致用。

3.通过本课的学习,培养学生树立尊重世界多元文化的良好品德,热爱劳动人民,懂得感恩。 选择一两幅你最喜欢的作品,写下你对作品的感受

同时期欧洲其他国家的现实主义美术作品有哪些?知道的可列举

思考题:

《欧也妮?葛朗台》是19世纪法国杰出作家巴尔扎克的《人间喜剧》系列之一,小说成功地塑造了老葛朗台无穷的贪欲和冷酷无情的资本家形象。 教师导入:是的,巴尔扎克正是利用这部小说揭示了当时资本主义金钱崇拜的丑恶现实,并极大的评判了这种现实。因此巴尔扎克被称作是批判现实主义作家。同样是在19世纪,在欧洲的美术界也出现了批判现实主义的作品,这些作品也被称作现实主义,接下来我们就来看一看欧洲现实主义美术是怎样通过它的作品揭示现实、批判现实的。这节课我们就来学习第六课:追求生活的真实-欧洲现实主义美术。欧洲现实主义美术教学目标

1.知识与技能:了解并感受19世纪欧洲现实主义美术的主要特点及其主要代表人物和代表作。

2.过程与方法:通过作品的比较分析,了解并掌握鉴赏欧洲现实主义美术作品的方法,从而培养学生的鉴赏能力,即学以致用。

3.情感态度价值观:通过本课的学习,培养学生树立尊重世界多元文化的良好品德。

根据教学目标,我确定的重点是

重点:掌握欧洲现实主义美术的艺术特征。

难点:如何让学生独立完成对现实主义美术作品的鉴赏。 基础知识简介:

1.现实主义定义(摘自:辞海)

19世纪30年代后欧洲文艺中占主导地位的文艺思潮和流派,也指文艺创作的一种原则和方法,注重事实或现实,不受理想主义、臆测或感伤主义影响的客观过程,客观地而不凭感情地去处理思想和行动,反对一切不切实际或空想的性格。

现实主义美术的主要特点:

(1)对过去热衷表现的神话和历史题材不感兴趣,注重表现现实生活并表达自己对现实的思考。

(2)反对主观臆造,强调客观表现对象,不管原来的美丑标准。

(3)关心和同情下层劳动人民,通过刻画他们艰辛而贫苦的生活,揭示社会的不公和虚伪。

(4) 追求生活的真实,揭示现实的美丑 。现实主义的旗手——库尔贝1819年生于法国的奥尔南,自幼天赋聪颖、

相貌出众,既高傲自大、自命不凡,又热情

奔放、慷慨大方,从中学时代;就成为同龄

朋友们心悦诚服的领袖。1841年,他的父

亲送他到巴黎念大学,要他学习法律,

但他却立志做一名画家,在皇家美术学院和

贝桑松美术学院学习。当他23岁时就已掌

握了自己风格的主要因素。在古代大师中,

他最欣赏17世纪西班牙画家委拉斯贵支的技巧,

专心地临摹过不少收藏在卢浮宫的委拉

斯贵支的作品。《画室》的全名叫《画家的工作室——一个现实的寓意,概括了我7年来艺术生活的情况》。画家的立意在于展示自己从1848年以来的艺术创作生涯,并寄寓一种意味深远的社会哲理。画家把7年来对生活和思想有影响的朋友和他曾经画过的模特儿集中画在一个画面上。另外还集中了上流社会各个阶层的形象,表现一个法国社会的缩影。 画室(库尔贝)代表无邪的眼睛堂堂正正地坐在画面正中间的

库尔贝,以此突出艺术家具有

独立的人格和思想裸体女子是库尔贝经常

使用的模特,代表库尔

贝现实主义的基本原则

---赤裸裸的真实库尔贝在巴黎生活经常

来往的人物库尔贝绘画主要

表现的对象,农民

工人、猎人牧师等《奥南的葬礼》画的是库尔贝家乡一个普通农民真实的葬礼。但他采用了过去只给统治阶级者和上层人物或神话、宗教题材才能使用的巨大画幅。从而遭到当时贵族们和官方艺术家的攻击和谩骂。《打石工》打石工1849年完成的《石工》,是库尔贝的重要代表作,也是现实主义代表作著名之一。在这一幅160×259厘米的大画面上,画家突出了两个和真人一般大小的石工。一老一少,穿着粗布衣,脚蹬简陋的木底鞋,正在路边凿打和搬运石块。这场景是库尔贝在途中亲见的一幕,石工艰苦的劳活使他震惊了。1849年11月20日,库尔贝写信给他的朋友说:"我乘了我们的四轮马车到梅齐埃尔附近的圣·但尼宫去。在路上我停下来看了一下两个在路旁打石头的工人。比这更充分地表现出贫困的场面,是不大容易碰见的。" 他决心去描绘他们。他把两个石工请到自己的画室,请他们做模特儿。自己又到现场画了一些写生稿。农民的画家——米勒米勒?让·弗朗索瓦·米勒

(1814-1875年)是19世纪

法国最杰出的以表现农民

题材而著称的现实主义画家。

1849年定居巴比松村后从事耕作,

以补助生活。他在巴比松的

第一幅代表作品是《播种者》。

以后相继创作了《拾穗者》

和《晚钟》《播种者》

(米勒) 《晚钟》米勒 画面中一对正在地里劳动的农民夫妇,听到了远处教堂传来的钟声,他们便放下农活,低头默默祷告。画面上虽然看不清他们面部的表情,但他们对宗教的虔诚则是人们能够感受得到的。黄昏时的暖色调使这一沉寂的场面,显得更加动人。人们似乎也听到了远处教堂传来的钟声。

《拾穗者》——米勒《拾穗者》——米勒

米勒是一位真正把自己和农民融为一体,终生描绘农民平凡生活的伟大画家。从《拾穗者》一画中不难看出画家对劳动甘苦的体验和粮食的珍惜,虽然看不到三位拾穗妇女的面部表情,但从她们专注的神态,使人能体会到一钟崇高。晴朗的天空和金色的麦地,统一在一种柔和、宁静的气氛之中。

分析与思考

我对这幅作品的感受:

1.构图 色彩 黄金分割线

2.各人物分析

3.对劳动甘苦的体验,对粮食的珍惜,对劳动的赞美,善良的赞美,劳动的艰辛,对统治阶级压迫的批判。

4.对粮食的珍惜,对父母的感恩

以罗丹为代表的现实主义雕塑罗丹,法国雕塑艺术家,被认为是19世纪和20世纪初最伟大的现实主义雕塑艺术家,他一生勤奋工作,敢于突破官方学院派的束缚,走自己的路,他善于吸收一切优良传统,对于古希腊雕塑的优美生动及对比的手法,理解非常深刻,其作品架构了西方近代雕塑与现代雕塑之间的桥梁,罗丹是西方雕塑史上一位划时代的人物。欧洲两千多年来传统雕塑艺术的集大成者、20世纪新雕塑艺术的创造者。地狱之门——罗丹 这一大型雕塑原是罗丹为巴黎装饰艺术博物馆的大门所作的装饰雕塑。他从但丁的《神曲》得到启发,以其中的《地狱篇》为题材,创作了一副人间地狱的画面,故将其命名为《地狱之门》。共塑造了200多个人物,全表现成裸体。因为在罗丹看来,表现人及其思想感情,左右力量的是人体。这是西方西方传统美术中的一种艺术语言。罗丹在这一作品中所表现的主题是:人类正在无穷的痛苦和深渊中挣扎。思想者——罗丹思想者”的创作出自于《地狱之门》,1888年,《思想者》第一次在哥本哈根展出,名字叫做《诗人》。1889年,这尊以《思想者--诗人》为名的石膏像,在莫奈--罗丹巴黎连展中展出。从此以后,《思想者》成为唯一的名字 思想者这件作品将深刻的精神内涵与完整的人物塑造融于一体,体现了罗丹雕塑艺术的基本特征。罗丹的人体雕塑不仅展示人体的刚健之美,而且蕴藏着深刻与永恒的精神。 这是一个强劲而富有内力,成熟而又深刻的形象。那生命感强烈的躯体,在一种极为痛苦状的思考中剧烈地收缩着,紧皱的眉头,托腮的手臂,低俯的躯干,弯曲的下肢,似乎人体的一切细节都被一种无形的压力所驱动,紧紧地向内聚拢和团缩,仿佛他凝重而深刻的思考是整个身体的力量使然。 加莱义民——罗丹杜米埃作品欣赏伏尔加河上的纤夫——列宾 天空晴朗。在辽阔的伏尔加河上,有一艘货船,因为是逆风行使,所以帆没有张起来。河面上映着倒影。一群穿着破烂的纤夫,迈着沉重的步子,蹋着黄沙,沿着河岸一步一步向前走。他们大多身子向前倾,可见都在使劲,可见船上载着很重的货物。

领头的纤夫是个肩膀宽阔的老头儿。他包着头巾,衣服上打着补丁,眼睛漠然地望着前方,路还长着哩!老头儿的右边是一个头发胡须都很浓密的中年人。他身体强壮,显得很有力气。这两个人走在最前头。紧跟在他们后面的是个高个子,还保留着农民的打扮。他直着身子,没精打采地衔着烟斗,好像已经厌倦了拉纤的生活。高个子旁边是个肌肉结实的小伙子。他使着蛮劲向前拉,往上凝视的目光充满了诅咒和抗议。在这有群人中有个穿着红上衣的少年,从年龄和肤色都可以看出,他拉纤的日子还不久,还不习惯这种沉重的劳动。他拉了一下把他的肩膀勒得发疼的纤绳,好像要摆脱这种与他的年龄很不相称的重荷。少年右面的老头儿好像有病。他那微微张开的嘴唇和没精打采的目光,显得又虚弱又疲惫。他正在用袖子拭额上的汗珠。一个皮肤黝黑的汉子在少年后面,只露出半边脸。他用同情的目光看着前面白皙的少年和秃顶的老头儿。这个老头儿显然已经习惯于这种工作了,他一边往前走,一边装他的烟袋。后面是个退伍不久的士兵,还穿着官家发给他的皮靴。士兵后面是个高个子,他转过脸去,愤怒地朝货船上望,一定是货船的老板在咒骂他们,驱赶他们。走在最后的是一个神态沮丧的老头儿。他低着头,无可奈何地拖着沉重的步子,拼着命拉着纤绳往前迈步。

这幅画是19世纪70年代俄国画家列宾的作品。当时,俄国的劳动人民处在沙皇的黑暗统治和资本家的残酷剥削之下,过着非常贫穷非常痛苦的生活。这幅画上的纤夫,为了挣得一块面包,不得不贱价出卖劳动力,终年拉着沉重的货船,在伏尔加河上来来去去。《伏尔加河上的纤夫》《伏尔加河上的纤夫》是列宾的代表作,也是他的成名作。在这幅画的构图上,列宾利用了沙滩的地形和河湾的转折,使十一个纤夫犹如一组雕像,被塑造在一座黄色的、高起的底座上,使这幅画具有宏伟深远的张力,画中的背景运用的颜色昏暗迷蒙,空间空旷奇特,给人以惆怅、孤独、无助之感,切实深入到纤夫的心灵深处,亦是画家心境的真实写照,这对画旨的体现,情感的的烘托起了极大的作用。在画面上画家又对伏尔加河的景色进行了巧妙的布局,以狭长的横幅展现这群纤夫的行列。 本课内容回顾: 1.通过本课的学习了解并感受了19世纪欧洲现实主义美术的主要特点及其主要代表人物和代表作。

2.通过作品的比较分析,了解并掌握鉴赏欧洲现实主义美术作品的方法,从而培养学生的鉴赏能力,即学以致用。

3.通过本课的学习,培养学生树立尊重世界多元文化的良好品德,热爱劳动人民,懂得感恩。 选择一两幅你最喜欢的作品,写下你对作品的感受

同时期欧洲其他国家的现实主义美术作品有哪些?知道的可列举

思考题:

同课章节目录

- 中国美术鉴赏

- 第一课 学些美术鉴赏知识

- 第二课 传统艺术的根脉——玉器、陶瓷和青铜器艺术

- 第三课 华夏意匠——建筑艺术

- 第四课 天上人间——壁画

- 第五课 三度空间的艺术——古代雕塑

- 第六课 独树一帜——古代中国画

- 第七课 时代风采——现代中国画、油画

- 第八课 与时俱进——木刻、漫画、现代雕塑

- 第九课 美在民间——中国民间美术

- 外国美术鉴赏

- 第一课 大河之源——史前美术和古埃及美术

- 第二课 西方古典艺术的发源地——古希腊、古罗马美术

- 第三课 心灵的慰藉和寄托——宗教建筑

- 第四课 “巨人”辈出——文艺复兴美术

- 第五课 传统与革新——从巴洛克风格到浪漫主义

- 第六课 追求生活的真实——欧洲现实主义美术

- 第七课 从传统走向现代——印象派与后印象派

- 第八课 新的探索——现代绘画、雕塑和工业设计

- 第九课 艺术和科技的新结合——现代建筑