第20课 西学东渐 课件(共41张ppt)

文档属性

| 名称 | 第20课 西学东渐 课件(共41张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-01 19:19:18 | ||

图片预览

文档简介

中西的关系是特别的。在鸦片战争以前,我们不肯给外国平等待遇;在以后,他们不肯给我们平等待遇。

——蒋廷黻《中国近代史》

第20课

西学东渐

西学东渐

西学东渐是指西方学术思想向中国传播的历史过程。一般特指在明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想的传入。

在第二个阶段中,中国人对西方事物的态度由最初的排拒,到逐渐接受西学,甚至要求“全盘西化”。它对中国的学术、思想、政治和社会经济都产生过重大影响。

西学东渐大致可以分为两个时期:

①鸦片战争之前的明末清初,耶稣会传教士的到来;②鸦片战争期间直到五四运动前后,因爱国而研究、学习西方。

资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。……迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式。

——《共产党宣言》

当时欧洲人把乾隆皇帝作为一个模范的开明君主看。英国人以为在华通商所遇着的困难都是广州地方官吏作出来的。倘若有法能使乾隆知道,他必愿意改革。

——蒋廷黻《中国近代史》

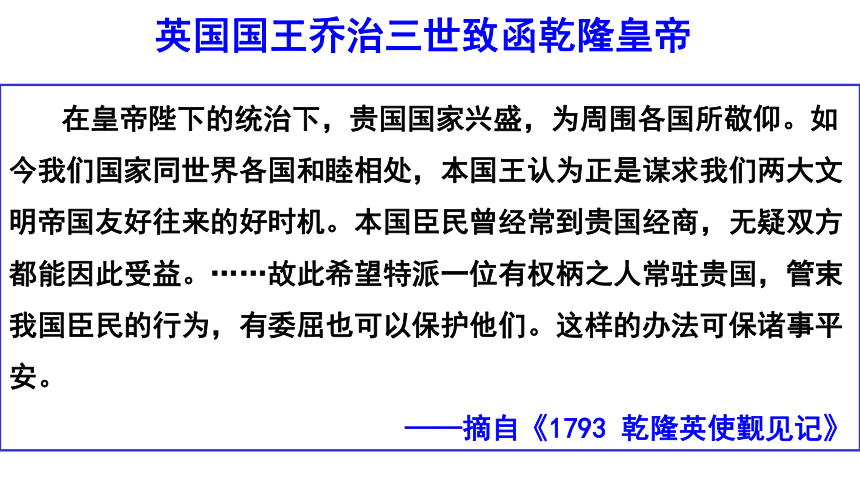

英国国王乔治三世致函乾隆皇帝

在皇帝陛下的统治下,贵国国家兴盛,为周围各国所敬仰。如今我们国家同世界各国和睦相处,本国王认为正是谋求我们两大文明帝国友好往来的好时机。本国臣民曾经常到贵国经商,无疑双方都能因此受益。……故此希望特派一位有权柄之人常驻贵国,管束我国臣民的行为,有委屈也可以保护他们。这样的办法可保诸事平安。

——摘自《1793 乾隆英使觐见记》

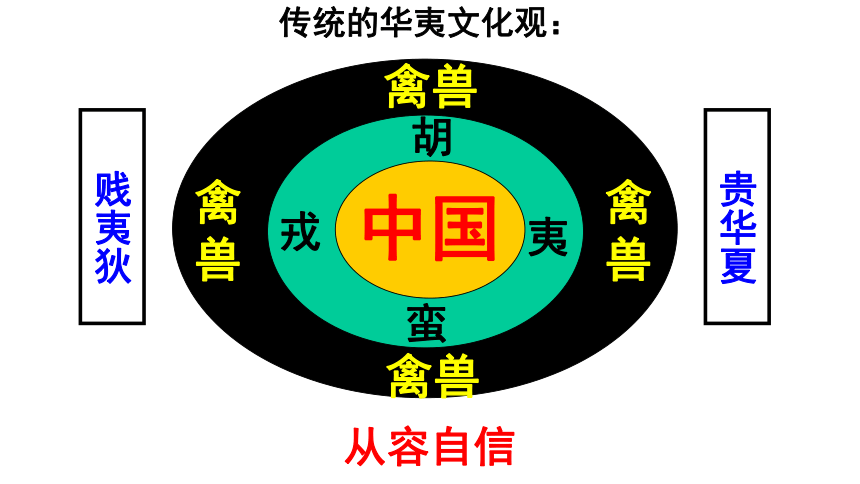

传统的华夷文化观:

贵华夏

贱夷狄

从容自信

禽

兽

禽兽

禽

兽

禽兽

胡

夷

蛮

戎

中国

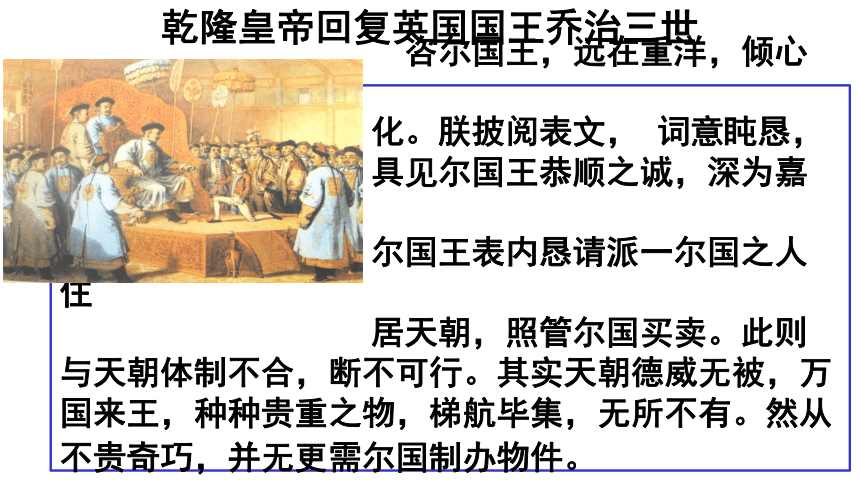

咨尔国王,远在重洋,倾心向

化。朕披阅表文, 词意盹恳,

具见尔国王恭顺之诚,深为嘉许。

尔国王表内恳请派一尔国之人住

居天朝,照管尔国买卖。此则与天朝体制不合,断不可行。其实天朝德威无被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有。然从不贵奇巧,并无更需尔国制办物件。

——摘编自《清实录》等

乾隆皇帝回复英国国王乔治三世

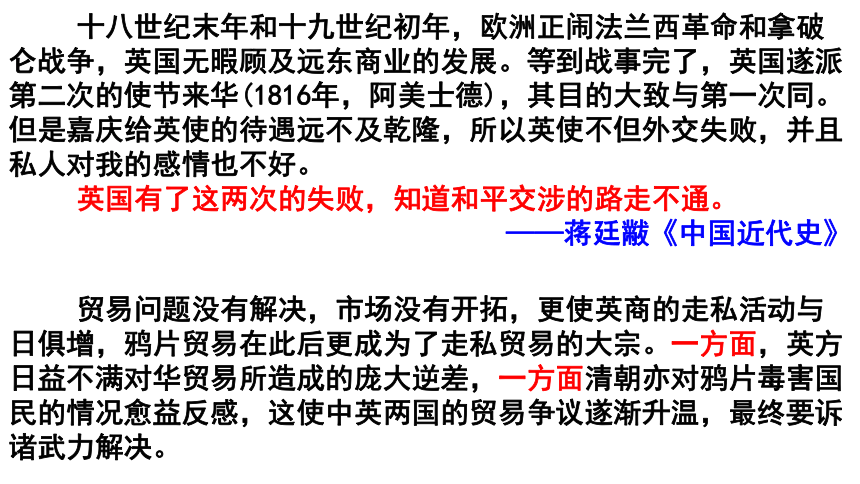

十八世纪末年和十九世纪初年,欧洲正闹法兰西革命和拿破仑战争,英国无暇顾及远东商业的发展。等到战事完了,英国遂派第二次的使节来华(1816年,阿美士德),其目的大致与第一次同。但是嘉庆给英使的待遇远不及乾隆,所以英使不但外交失败,并且私人对我的感情也不好。

英国有了这两次的失败,知道和平交涉的路走不通。

——蒋廷黻《中国近代史》

贸易问题没有解决,市场没有开拓,更使英商的走私活动与日俱增,鸦片贸易在此后更成为了走私贸易的大宗。一方面,英方日益不满对华贸易所造成的庞大逆差,一方面清朝亦对鸦片毒害国民的情况愈益反感,这使中英两国的贸易争议遂渐升温,最终要诉诸武力解决。

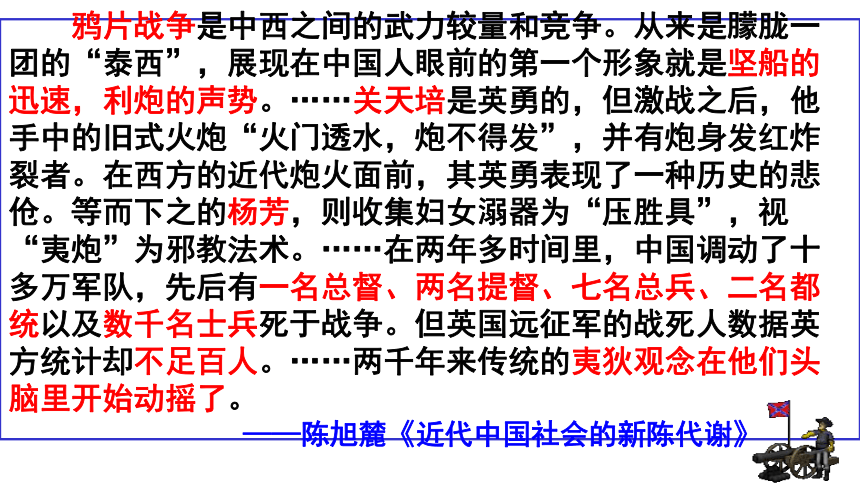

鸦片战争是中西之间的武力较量和竞争。从来是朦胧一团的“泰西”,展现在中国人眼前的第一个形象就是坚船的迅速,利炮的声势。……关天培是英勇的,但激战之后,他手中的旧式火炮“火门透水,炮不得发”,并有炮身发红炸裂者。在西方的近代炮火面前,其英勇表现了一种历史的悲伧。等而下之的杨芳,则收集妇女溺器为“压胜具”,视“夷炮”为邪教法术。……在两年多时间里,中国调动了十多万军队,先后有一名总督、两名提督、七名总兵、二名都统以及数千名士兵死于战争。但英国远征军的战死人数据英方统计却不足百人。……两千年来传统的夷狄观念在他们头脑里开始动摇了。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

从容自信

开始反省

魏源(1794-1857)

林则徐(1785-1850)

“开眼看世界第一人”

“师夷长技以制夷”

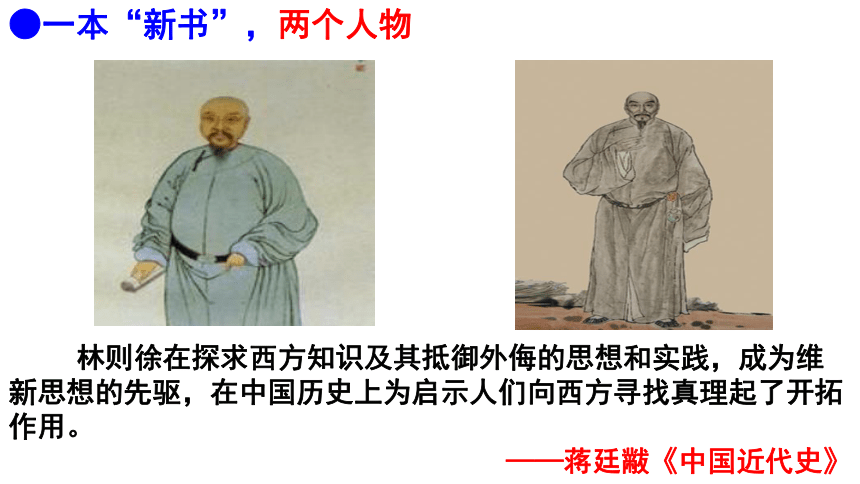

●一本“新书”,两个人物

林则徐在探求西方知识及其抵御外侮的思想和实践,成为维新思想的先驱,在中国历史上为启示人们向西方寻找真理起了开拓作用。

——蒋廷黻《中国近代史》

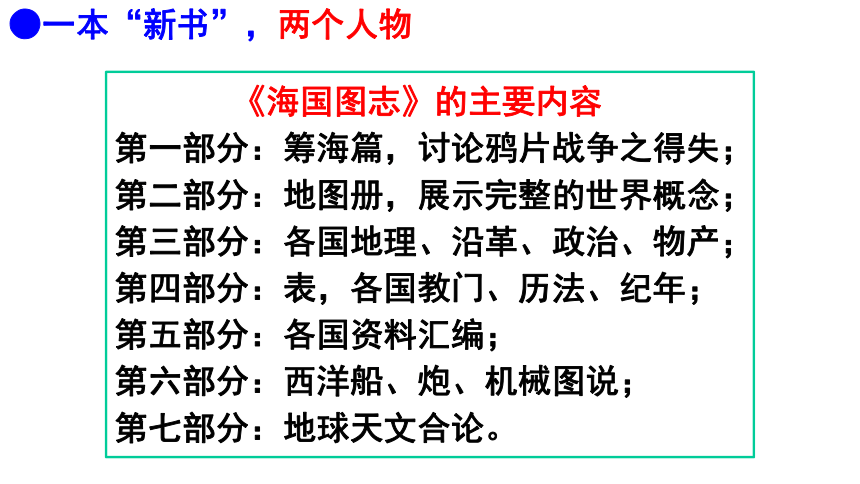

《海国图志》的主要内容

第一部分:筹海篇,讨论鸦片战争之得失;

第二部分:地图册,展示完整的世界概念;

第三部分:各国地理、沿革、政治、物产;

第四部分:表,各国教门、历法、纪年;

第五部分:各国资料汇编;

第六部分:西洋船、炮、机械图说;

第七部分:地球天文合论。

●一本“新书”,两个人物

然则欲制外夷者,必先悉夷情始;欲悉夷情者,必先立译馆,翻夷书始。

——魏源《海国图志·议战》

未款之前,则宜以夷攻夷;即款之后,是宜师夷长技以制夷。夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

——魏源《海国图志·议战》

是书何以作?曰:为以夷攻夷而制,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——魏源《海国图志·原叙》

●一本“新书”,两个人物

彼之大炮远及十里内外,若我炮不能及彼,彼炮先已及我,是器不良也。彼之放炮如内地之放排枪,连声不断。我放一炮后,须辗转移时,再放一炮,是技不熟也,求其良且熟焉,亦无他深巧耳。不此之务,即远调百万貔貅(pì 、xiū ),恐只供临敌之一哄。况逆船朝南暮北,惟水师始能尾追,岸兵能顷刻移动否?盖内地将弁兵丁虽不乏久历戎行之人,而皆觌( dí )面接仗。似此之相距十里八里,彼此不见面而接仗者,未之前闻。徐尝谓剿匪八字要言,器良技熟,胆壮心齐是已。第一要大炮得用,令此一物置之不讲,真令岳韩束手,奈何奈何!

——林则徐

实支配百年之人心,直至今日,犹未脱离净尽,则其在历史上关系,不得谓细也。

中国士大夫之稍有世界地理知识,实自此始。

——梁启超《中国近三百年学术史》

观念转变是艰难的,学习西方不会一帆风顺。

——雾里看花

●一本“新书”,两个人物

(在中国)《海国图志》问世后却很少有人问津。然而,许多守旧的朝廷官吏的骂声却扑面而来…最终在国内的印刷数仅有千册左右。

——朝川济世 《魏源和他的《海国图志》对中国、日本的不同影响 》

《海国图志》在1853年流入日本,一度成为日本追求海外知识幕末志士的必读书。……《海国图志》在日本被大量翻印,一共印刷了15版,价钱一路走高。

——《大国崛起·日本》

《海国图志》在中国和日本有何不同的境遇?

为何是雾里看花?

局限性:①最终目的在于维护清朝统治;

②注重理论宣传,没有实践活动;

③仅学习西方先进科技,未涉及政治制度,学习层次浅。

鸦片战争之后,魏源等人就主张开眼看世界,但真正开眼看世界的第一人却是郭嵩焘(1875年经军机大臣文祥举荐进 入总理衙门,旋出任驻英公使,1878年兼任驻法使臣)。

——启良《20世纪中国思想史》

当世所识英豪,与洋务相近而知政体者,以筠仙(郭嵩焘的号)为最。

——李鸿章

真实林则徐

林则徐实在有两个,一个是士大夫心目中的林则徐,一个是真正的林则徐。前一个林则徐是主剿的,他是百战百胜的。他所用的方法都是中国的古法。 … …中国的失败不是因为中国古法的不行,是因为奸臣误国。当时的士大夫得了这样的一种印象也是很自然的,林的奏章充满了他的自信心,可惜自道光二十年夏天定海失守以后,林没有得着机会与英国比武,难怪中国人不服输。

真的林则徐是慢慢的觉悟了的。 … …林虽有这种觉悟,他怕清议的指摘,不敢公开的提倡。

他总不肯公开提倡改革。他让主持清议的士大夫睡在梦中,他让国家日趋衰弱,而不肯牺牲自己的名誉去与时人奋斗。林文忠无疑的是中国旧文化最好的产品。他尚以为自己的名誉比国事重要,别人更不必说了。士大夫阶级既不服输,他们当然不主张改革。

——蒋廷黻《中国近代史》

从民族的历史看,鸦片战争的军事失败还不是民族致命伤。失败以后还不明了失败的理由,力图改革,那才是民族的致命伤。 ……中华民族丧失了20年的宝贵光阴。

——蒋廷黻《中国近代史》

第二次鸦片战争中,曾国藩接到《北京条约》的文本时,“阅之不觉呜咽”;奕訢在万寿山上亲眼目睹火烧圆明园的熊熊大火,“痛哭无以自容”。

正如当代历史学家戴逸所说的“历史的悲剧只有在悲剧造成以后很久时间,人们才会感到切肤之痛”。很可惜,在当时,大多数人只把《海国图志》视为“识夷情”的入门书,很少把“师夷长技以制夷”的思想付诸实践,真正发展并实践这一思想的是在19世纪60—90年代地主阶级洋务派发动的洋务运动。

中国自己修建的第一条铁路

外国猖獗至此,不亟亟焉求富强,中国将何以自立焉!……

中国以后若不稍变成法,徒恃笔舌与人争,正恐长受欺侮。

——赵之心《重读李鸿章》

“购买外洋器物-------始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻(起义军),可以勤远略。 ”

●一条“道路”,两种动力

中国文物制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》

今诚取西人器数之学,以卫吾尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔之道,俾西人不敢蔑视中华。

──薛福成《筹详刍议·变法》

●一条“道路”,两种动力

“中体西用”

为西学在中国的传播打开了通道。

洋务派:学习西学,维护中学。

顽固派:反对西学,维护中学。

●一条“道路”,两种动力

咸丰初元,国家方讳言洋务,若于官场言及之,必以为其人非丧心病狂必不至是……今则几于人人皆知洋务矣。

——《洋务运动》第一册

崇尚西学、仿效西法,渐知以商力浚利源,与西商并驾齐驱而潜夺其权。

——王韬《弢园文录·外编》

冲击了国人根深蒂固的传统观念。

——移花接木

?

●一条“道路”,两种动力

“微臣病势垂危,谨伏枕口授遗折,……夫西人立国,……育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也;轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线、此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋(意为:艰难勉强地跟着走),常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤!”

——两广总督张树声遗折(1884年)

洋务运动没有从根本上改变落后的中国制度,坚持“中体西用”未触动封建制度,洋务运动终以失败结束。

移花接木为何不能成功?

知有兵事而不知有民政,知有外交而不知有内治,知有朝廷而不知有国民,知有洋务而不知有国务,以为吾中国之政教风俗,无一不优于他国,所不及者惟枪耳,炮耳,船耳,机器耳。吾但学此,而洋务之能事毕矣。

——梁启超评价洋务运动

……知其治乱之源,富强之本,不尽在船坚炮利,而在议院上下同心,教养得法。……育才于堂堂,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船火炮,无论竭蹶步趋,常不相及。就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤!

──郑观应《盛世危言·自序》

……体用者,即一物而言之也,有牛之体则有负重之用、有马之体则有致远之用,未闻以牛为体、以马为用者也。……故中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡。

——严复《与〈外交报〉主人书》

为早期维新思想的出现做了准备。

“从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛,这是多么大的耻辱啊!……它使全中国为之震动……我还记得甲午战败的消息传到我家乡的时候,我和我二哥曾痛哭不止”。

——吴玉章

《马关条约》签字的一个细节:

“上(光绪帝)绕殿急步约时许,乃顿足流涕,奋笔书之。”

此次大败,割地赔款,国人痛之。此非日本之胜我也,乃我闭关之自败也。日本昔日也闭关也,而及早变法,学欧洲之政教,是有今日之强而胜我也。

——康有为

我支那四千余年之大梦唤醒,实自甲午战败,割台湾、偿二百兆以后始也。

——梁启超

荣 禄:“祖宗之法不能变。”

康有为:“祖宗之法,以治祖宗之地也,今祖宗之地不能守,何有于祖宗之法乎?……”

廖寿恒:“宜如何变法?”

康有为:“宜变法律,官制为先。”

李鸿章:“然则六部尽撤,则倒尽弃乎?”

康有为:“今为列国并立之时,非复一统之世,今之法律制,皆一统之法,弱亡中国,皆此物也,诚宜尽撤,即一进不能尽去,亦当斟酌改定,新政乃推行。” ……

——摘编楼宇烈《康南海自编年谱》

●一场“辩论”,两股势力

地点:

中南海西花厅

“下诏鼓天下之气”

“迁都定天下之本”

“练兵强天下之势”

“变法成天下之治”

公车上书

●一场“辩论”,两股势力

《孔子改制考》

《新学伪经考》

吾国行专制政体,一君与大臣数人共治其国,国安得不弱?……今变行新法,固为治强之计,然臣窃闻谓政有本末,不先定其本而徒从事于其末,无当也。……立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。

──康有为《请定立宪开国会折》

●一场“辩论”,两股势力

“孔子是旧中国的思想中心。抓住了孔子,思想之战就成功了。”

——蒋廷黻

他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借他们的名字、口号、衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借用的语言,演出历史的新场面。

——马克思

维新思想的特点:

西学中的有关政治学说与儒家经史相融合!

吾今一言一蔽之曰,变法之本在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举;而一切要其大成,在变官制。

——《变法通议》

中国需要制度革新

●一场“辩论”,两股势力

各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。

有心杀贼,无力回天。

死得其所,快哉快哉!

——柳暗花明

●一场“辩论”,两股势力

戊戌变法者们的尴尬:老百姓认为他们是“奸臣”。

在老百姓眼里,“康党”根本不值得半点同情,他们都是一群瞎折腾的“白脸奸臣”,正如维新派也将一般老百姓说成“愚民”、“群盲”不可救药一样。戊戌政变发生后,与维新派走得很近的张荫桓也被捕入狱。由于英国公使的干涉,免死远戍新疆。在押解途中,“观者数万,咸呼曰‘看大奸臣!’”…………八国联军破城入侵,居然有人传言亲见是康有为带领洋兵进来的!

——王龙 《天朝向左,世界向右》

变法者为了国家愿意去死,老百姓却把他们当奸臣,你认为问题出在哪里?

变法诏书的分布,有利于中国资本主义的发展和西学的传播,有利于具有维新思想的知识分子参与政权,在一定程度上打击了封建官僚制度。因此,这次变法受到民族资产阶级和开明地主的拥护,得到爱国知识分子的支持。

【2014年高考新课标全国I文综卷】

29.1898年,梁启超等联合百余举人上书,请废八股取士之制。参加会试的近万名举人,“闻启超等此举,嫉之如不共戴天之仇,遍播谣言,几被殴击”。这一事件的发生表明

A.废八股断送读书人政治前途

B.改制缺乏广泛的社会基础

C.知识分子在政治上极为保守

D.新旧学之间矛盾不可调和

胡适多年后回忆道:“《天演论》出版之后,短短几年,便风行全国,竟作了中学生的读物了。……‘优胜劣汰,适者生存’无疑是一种当头棒喝。几年之中,这种思想像野火一样,燃烧着许多少年的心和血。‘天演’、‘物竞’、‘淘汰’、‘天择’等等术语都渐渐成了报纸文章的熟话,渐渐成了一班爱国志士的‘口头禅’。还有许多人爱用这种名词做自己或儿女的名字。……我有两个同学,一个叫做孙竞存,一个叫做梅天择。我自己的名字也是这种风气底下的纪念品。”

——刘悦斌《戊戌维新运动史话》

《盛世危言》

《天演论》

现在的进化论已经有了左右思想的能力,无论什么哲学、伦理、教育,以及社会之组织,宗教之精神、政治之设施,没有一种不受它的影响。

——1922年,陈兼善,《进化论发达略史》

中国近代第一次思想解放运动

吾辈今日得稍有世界知识,其源泉乃康、梁二先生之赐,是二先生维新觉世之功。

——陈独秀

鲁迅先生说:“中国太难改变了,不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。”1840年鸦片战争的炮声,是近代第一鞭子,一鞭于背痛不可当,方打开久闭的门户,睁眼看世界;第二次鸦片战争又着一鞭,开始学西方造船造炮,“但只准学这一点,其他不能要”;甲午海战第三鞭打来,才知西人强者兵,所以强者不在兵,没有科学,没有经济、政治的变法不行。一步三回头,以致使中国引进西学、走向世界的近代化运动的步伐缓慢,进展跨度小,而且偏狭浅近。

——毛磊等《中西500年比较》

历程是艰难的

方向是明确的

过程是渐进的

效果是明显的

思考:今天应该如何对待西方文化?

近代中国学习西方的历程

一个懂得尊重思想的民族,

才会诞生伟大思想;

一个拥有伟大思想的国家,

才能拥有不断前行力量。

——《大国崛起》

林则徐、魏源

师夷长技以制夷

洋务派

维新派

师夷长技以自强、中体西用

挽救清朝统治

学器物

宣传维新变法

学制度

实行君主立宪

学习西方,图强御侮

课

堂

小

结

补充:

鸦片战争前后,先进中国人向西方学习编译或编写的书籍:

作者(译者) 书名

林则徐 《各国律例》

林则徐 《四洲志》

魏源 《海国图志》

姚莹 《康輶(yóu)纪行》

徐继畬(yú) 《瀛环志略》

——蒋廷黻《中国近代史》

第20课

西学东渐

西学东渐

西学东渐是指西方学术思想向中国传播的历史过程。一般特指在明末清初以及晚清民初两个时期之中,欧洲及美国等地学术思想的传入。

在第二个阶段中,中国人对西方事物的态度由最初的排拒,到逐渐接受西学,甚至要求“全盘西化”。它对中国的学术、思想、政治和社会经济都产生过重大影响。

西学东渐大致可以分为两个时期:

①鸦片战争之前的明末清初,耶稣会传教士的到来;②鸦片战争期间直到五四运动前后,因爱国而研究、学习西方。

资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。……迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式。

——《共产党宣言》

当时欧洲人把乾隆皇帝作为一个模范的开明君主看。英国人以为在华通商所遇着的困难都是广州地方官吏作出来的。倘若有法能使乾隆知道,他必愿意改革。

——蒋廷黻《中国近代史》

英国国王乔治三世致函乾隆皇帝

在皇帝陛下的统治下,贵国国家兴盛,为周围各国所敬仰。如今我们国家同世界各国和睦相处,本国王认为正是谋求我们两大文明帝国友好往来的好时机。本国臣民曾经常到贵国经商,无疑双方都能因此受益。……故此希望特派一位有权柄之人常驻贵国,管束我国臣民的行为,有委屈也可以保护他们。这样的办法可保诸事平安。

——摘自《1793 乾隆英使觐见记》

传统的华夷文化观:

贵华夏

贱夷狄

从容自信

禽

兽

禽兽

禽

兽

禽兽

胡

夷

蛮

戎

中国

咨尔国王,远在重洋,倾心向

化。朕披阅表文, 词意盹恳,

具见尔国王恭顺之诚,深为嘉许。

尔国王表内恳请派一尔国之人住

居天朝,照管尔国买卖。此则与天朝体制不合,断不可行。其实天朝德威无被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有。然从不贵奇巧,并无更需尔国制办物件。

——摘编自《清实录》等

乾隆皇帝回复英国国王乔治三世

十八世纪末年和十九世纪初年,欧洲正闹法兰西革命和拿破仑战争,英国无暇顾及远东商业的发展。等到战事完了,英国遂派第二次的使节来华(1816年,阿美士德),其目的大致与第一次同。但是嘉庆给英使的待遇远不及乾隆,所以英使不但外交失败,并且私人对我的感情也不好。

英国有了这两次的失败,知道和平交涉的路走不通。

——蒋廷黻《中国近代史》

贸易问题没有解决,市场没有开拓,更使英商的走私活动与日俱增,鸦片贸易在此后更成为了走私贸易的大宗。一方面,英方日益不满对华贸易所造成的庞大逆差,一方面清朝亦对鸦片毒害国民的情况愈益反感,这使中英两国的贸易争议遂渐升温,最终要诉诸武力解决。

鸦片战争是中西之间的武力较量和竞争。从来是朦胧一团的“泰西”,展现在中国人眼前的第一个形象就是坚船的迅速,利炮的声势。……关天培是英勇的,但激战之后,他手中的旧式火炮“火门透水,炮不得发”,并有炮身发红炸裂者。在西方的近代炮火面前,其英勇表现了一种历史的悲伧。等而下之的杨芳,则收集妇女溺器为“压胜具”,视“夷炮”为邪教法术。……在两年多时间里,中国调动了十多万军队,先后有一名总督、两名提督、七名总兵、二名都统以及数千名士兵死于战争。但英国远征军的战死人数据英方统计却不足百人。……两千年来传统的夷狄观念在他们头脑里开始动摇了。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

从容自信

开始反省

魏源(1794-1857)

林则徐(1785-1850)

“开眼看世界第一人”

“师夷长技以制夷”

●一本“新书”,两个人物

林则徐在探求西方知识及其抵御外侮的思想和实践,成为维新思想的先驱,在中国历史上为启示人们向西方寻找真理起了开拓作用。

——蒋廷黻《中国近代史》

《海国图志》的主要内容

第一部分:筹海篇,讨论鸦片战争之得失;

第二部分:地图册,展示完整的世界概念;

第三部分:各国地理、沿革、政治、物产;

第四部分:表,各国教门、历法、纪年;

第五部分:各国资料汇编;

第六部分:西洋船、炮、机械图说;

第七部分:地球天文合论。

●一本“新书”,两个人物

然则欲制外夷者,必先悉夷情始;欲悉夷情者,必先立译馆,翻夷书始。

——魏源《海国图志·议战》

未款之前,则宜以夷攻夷;即款之后,是宜师夷长技以制夷。夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

——魏源《海国图志·议战》

是书何以作?曰:为以夷攻夷而制,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——魏源《海国图志·原叙》

●一本“新书”,两个人物

彼之大炮远及十里内外,若我炮不能及彼,彼炮先已及我,是器不良也。彼之放炮如内地之放排枪,连声不断。我放一炮后,须辗转移时,再放一炮,是技不熟也,求其良且熟焉,亦无他深巧耳。不此之务,即远调百万貔貅(pì 、xiū ),恐只供临敌之一哄。况逆船朝南暮北,惟水师始能尾追,岸兵能顷刻移动否?盖内地将弁兵丁虽不乏久历戎行之人,而皆觌( dí )面接仗。似此之相距十里八里,彼此不见面而接仗者,未之前闻。徐尝谓剿匪八字要言,器良技熟,胆壮心齐是已。第一要大炮得用,令此一物置之不讲,真令岳韩束手,奈何奈何!

——林则徐

实支配百年之人心,直至今日,犹未脱离净尽,则其在历史上关系,不得谓细也。

中国士大夫之稍有世界地理知识,实自此始。

——梁启超《中国近三百年学术史》

观念转变是艰难的,学习西方不会一帆风顺。

——雾里看花

●一本“新书”,两个人物

(在中国)《海国图志》问世后却很少有人问津。然而,许多守旧的朝廷官吏的骂声却扑面而来…最终在国内的印刷数仅有千册左右。

——朝川济世 《魏源和他的《海国图志》对中国、日本的不同影响 》

《海国图志》在1853年流入日本,一度成为日本追求海外知识幕末志士的必读书。……《海国图志》在日本被大量翻印,一共印刷了15版,价钱一路走高。

——《大国崛起·日本》

《海国图志》在中国和日本有何不同的境遇?

为何是雾里看花?

局限性:①最终目的在于维护清朝统治;

②注重理论宣传,没有实践活动;

③仅学习西方先进科技,未涉及政治制度,学习层次浅。

鸦片战争之后,魏源等人就主张开眼看世界,但真正开眼看世界的第一人却是郭嵩焘(1875年经军机大臣文祥举荐进 入总理衙门,旋出任驻英公使,1878年兼任驻法使臣)。

——启良《20世纪中国思想史》

当世所识英豪,与洋务相近而知政体者,以筠仙(郭嵩焘的号)为最。

——李鸿章

真实林则徐

林则徐实在有两个,一个是士大夫心目中的林则徐,一个是真正的林则徐。前一个林则徐是主剿的,他是百战百胜的。他所用的方法都是中国的古法。 … …中国的失败不是因为中国古法的不行,是因为奸臣误国。当时的士大夫得了这样的一种印象也是很自然的,林的奏章充满了他的自信心,可惜自道光二十年夏天定海失守以后,林没有得着机会与英国比武,难怪中国人不服输。

真的林则徐是慢慢的觉悟了的。 … …林虽有这种觉悟,他怕清议的指摘,不敢公开的提倡。

他总不肯公开提倡改革。他让主持清议的士大夫睡在梦中,他让国家日趋衰弱,而不肯牺牲自己的名誉去与时人奋斗。林文忠无疑的是中国旧文化最好的产品。他尚以为自己的名誉比国事重要,别人更不必说了。士大夫阶级既不服输,他们当然不主张改革。

——蒋廷黻《中国近代史》

从民族的历史看,鸦片战争的军事失败还不是民族致命伤。失败以后还不明了失败的理由,力图改革,那才是民族的致命伤。 ……中华民族丧失了20年的宝贵光阴。

——蒋廷黻《中国近代史》

第二次鸦片战争中,曾国藩接到《北京条约》的文本时,“阅之不觉呜咽”;奕訢在万寿山上亲眼目睹火烧圆明园的熊熊大火,“痛哭无以自容”。

正如当代历史学家戴逸所说的“历史的悲剧只有在悲剧造成以后很久时间,人们才会感到切肤之痛”。很可惜,在当时,大多数人只把《海国图志》视为“识夷情”的入门书,很少把“师夷长技以制夷”的思想付诸实践,真正发展并实践这一思想的是在19世纪60—90年代地主阶级洋务派发动的洋务运动。

中国自己修建的第一条铁路

外国猖獗至此,不亟亟焉求富强,中国将何以自立焉!……

中国以后若不稍变成法,徒恃笔舌与人争,正恐长受欺侮。

——赵之心《重读李鸿章》

“购买外洋器物-------始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻(起义军),可以勤远略。 ”

●一条“道路”,两种动力

中国文物制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。

——《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》

今诚取西人器数之学,以卫吾尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔之道,俾西人不敢蔑视中华。

──薛福成《筹详刍议·变法》

●一条“道路”,两种动力

“中体西用”

为西学在中国的传播打开了通道。

洋务派:学习西学,维护中学。

顽固派:反对西学,维护中学。

●一条“道路”,两种动力

咸丰初元,国家方讳言洋务,若于官场言及之,必以为其人非丧心病狂必不至是……今则几于人人皆知洋务矣。

——《洋务运动》第一册

崇尚西学、仿效西法,渐知以商力浚利源,与西商并驾齐驱而潜夺其权。

——王韬《弢园文录·外编》

冲击了国人根深蒂固的传统观念。

——移花接木

?

●一条“道路”,两种动力

“微臣病势垂危,谨伏枕口授遗折,……夫西人立国,……育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也;轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线、此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋(意为:艰难勉强地跟着走),常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤!”

——两广总督张树声遗折(1884年)

洋务运动没有从根本上改变落后的中国制度,坚持“中体西用”未触动封建制度,洋务运动终以失败结束。

移花接木为何不能成功?

知有兵事而不知有民政,知有外交而不知有内治,知有朝廷而不知有国民,知有洋务而不知有国务,以为吾中国之政教风俗,无一不优于他国,所不及者惟枪耳,炮耳,船耳,机器耳。吾但学此,而洋务之能事毕矣。

——梁启超评价洋务运动

……知其治乱之源,富强之本,不尽在船坚炮利,而在议院上下同心,教养得法。……育才于堂堂,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船火炮,无论竭蹶步趋,常不相及。就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤!

──郑观应《盛世危言·自序》

……体用者,即一物而言之也,有牛之体则有负重之用、有马之体则有致远之用,未闻以牛为体、以马为用者也。……故中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡。

——严复《与〈外交报〉主人书》

为早期维新思想的出现做了准备。

“从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛,这是多么大的耻辱啊!……它使全中国为之震动……我还记得甲午战败的消息传到我家乡的时候,我和我二哥曾痛哭不止”。

——吴玉章

《马关条约》签字的一个细节:

“上(光绪帝)绕殿急步约时许,乃顿足流涕,奋笔书之。”

此次大败,割地赔款,国人痛之。此非日本之胜我也,乃我闭关之自败也。日本昔日也闭关也,而及早变法,学欧洲之政教,是有今日之强而胜我也。

——康有为

我支那四千余年之大梦唤醒,实自甲午战败,割台湾、偿二百兆以后始也。

——梁启超

荣 禄:“祖宗之法不能变。”

康有为:“祖宗之法,以治祖宗之地也,今祖宗之地不能守,何有于祖宗之法乎?……”

廖寿恒:“宜如何变法?”

康有为:“宜变法律,官制为先。”

李鸿章:“然则六部尽撤,则倒尽弃乎?”

康有为:“今为列国并立之时,非复一统之世,今之法律制,皆一统之法,弱亡中国,皆此物也,诚宜尽撤,即一进不能尽去,亦当斟酌改定,新政乃推行。” ……

——摘编楼宇烈《康南海自编年谱》

●一场“辩论”,两股势力

地点:

中南海西花厅

“下诏鼓天下之气”

“迁都定天下之本”

“练兵强天下之势”

“变法成天下之治”

公车上书

●一场“辩论”,两股势力

《孔子改制考》

《新学伪经考》

吾国行专制政体,一君与大臣数人共治其国,国安得不弱?……今变行新法,固为治强之计,然臣窃闻谓政有本末,不先定其本而徒从事于其末,无当也。……立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。

──康有为《请定立宪开国会折》

●一场“辩论”,两股势力

“孔子是旧中国的思想中心。抓住了孔子,思想之战就成功了。”

——蒋廷黻

他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助,借他们的名字、口号、衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借用的语言,演出历史的新场面。

——马克思

维新思想的特点:

西学中的有关政治学说与儒家经史相融合!

吾今一言一蔽之曰,变法之本在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举;而一切要其大成,在变官制。

——《变法通议》

中国需要制度革新

●一场“辩论”,两股势力

各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。

有心杀贼,无力回天。

死得其所,快哉快哉!

——柳暗花明

●一场“辩论”,两股势力

戊戌变法者们的尴尬:老百姓认为他们是“奸臣”。

在老百姓眼里,“康党”根本不值得半点同情,他们都是一群瞎折腾的“白脸奸臣”,正如维新派也将一般老百姓说成“愚民”、“群盲”不可救药一样。戊戌政变发生后,与维新派走得很近的张荫桓也被捕入狱。由于英国公使的干涉,免死远戍新疆。在押解途中,“观者数万,咸呼曰‘看大奸臣!’”…………八国联军破城入侵,居然有人传言亲见是康有为带领洋兵进来的!

——王龙 《天朝向左,世界向右》

变法者为了国家愿意去死,老百姓却把他们当奸臣,你认为问题出在哪里?

变法诏书的分布,有利于中国资本主义的发展和西学的传播,有利于具有维新思想的知识分子参与政权,在一定程度上打击了封建官僚制度。因此,这次变法受到民族资产阶级和开明地主的拥护,得到爱国知识分子的支持。

【2014年高考新课标全国I文综卷】

29.1898年,梁启超等联合百余举人上书,请废八股取士之制。参加会试的近万名举人,“闻启超等此举,嫉之如不共戴天之仇,遍播谣言,几被殴击”。这一事件的发生表明

A.废八股断送读书人政治前途

B.改制缺乏广泛的社会基础

C.知识分子在政治上极为保守

D.新旧学之间矛盾不可调和

胡适多年后回忆道:“《天演论》出版之后,短短几年,便风行全国,竟作了中学生的读物了。……‘优胜劣汰,适者生存’无疑是一种当头棒喝。几年之中,这种思想像野火一样,燃烧着许多少年的心和血。‘天演’、‘物竞’、‘淘汰’、‘天择’等等术语都渐渐成了报纸文章的熟话,渐渐成了一班爱国志士的‘口头禅’。还有许多人爱用这种名词做自己或儿女的名字。……我有两个同学,一个叫做孙竞存,一个叫做梅天择。我自己的名字也是这种风气底下的纪念品。”

——刘悦斌《戊戌维新运动史话》

《盛世危言》

《天演论》

现在的进化论已经有了左右思想的能力,无论什么哲学、伦理、教育,以及社会之组织,宗教之精神、政治之设施,没有一种不受它的影响。

——1922年,陈兼善,《进化论发达略史》

中国近代第一次思想解放运动

吾辈今日得稍有世界知识,其源泉乃康、梁二先生之赐,是二先生维新觉世之功。

——陈独秀

鲁迅先生说:“中国太难改变了,不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。”1840年鸦片战争的炮声,是近代第一鞭子,一鞭于背痛不可当,方打开久闭的门户,睁眼看世界;第二次鸦片战争又着一鞭,开始学西方造船造炮,“但只准学这一点,其他不能要”;甲午海战第三鞭打来,才知西人强者兵,所以强者不在兵,没有科学,没有经济、政治的变法不行。一步三回头,以致使中国引进西学、走向世界的近代化运动的步伐缓慢,进展跨度小,而且偏狭浅近。

——毛磊等《中西500年比较》

历程是艰难的

方向是明确的

过程是渐进的

效果是明显的

思考:今天应该如何对待西方文化?

近代中国学习西方的历程

一个懂得尊重思想的民族,

才会诞生伟大思想;

一个拥有伟大思想的国家,

才能拥有不断前行力量。

——《大国崛起》

林则徐、魏源

师夷长技以制夷

洋务派

维新派

师夷长技以自强、中体西用

挽救清朝统治

学器物

宣传维新变法

学制度

实行君主立宪

学习西方,图强御侮

课

堂

小

结

补充:

鸦片战争前后,先进中国人向西方学习编译或编写的书籍:

作者(译者) 书名

林则徐 《各国律例》

林则徐 《四洲志》

魏源 《海国图志》

姚莹 《康輶(yóu)纪行》

徐继畬(yú) 《瀛环志略》

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣