苏教版小学语文六年级上册第一单元教案(38页)

文档属性

| 名称 | 苏教版小学语文六年级上册第一单元教案(38页) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 44.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-04-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

苏教版六年级上册

第一单元 心中有祖国

一、单元整体概述

本单元的人文主题是“心中有祖国”,共安排了四篇课文,诗歌《我们爱你啊,中国》记叙文《郑成功》《把我的心脏带回祖国》以及《古诗两首》。

本单元的主题一致,但体裁却各不相同,有现代诗、古诗和记叙文。几位作者用不同文体,分别向读者讲述了不同时代、不同国家的人关心祖国命运,为祖国的统一而不停努力的故事。在表达特色上,古诗和现代诗语言凝练,结构完整紧凑,感情强烈,富有节奏感和韵律美;叙事写人的文章都是通过人物的语言、动作、神态等刻画人物形象;在叙述上有详有略,在用词上,词语的感彩在文中有着充分的体现,值得引领学生细细品析。为了扩大阅读量,充分落实单元主题目标,我们又进行了拓展阅读《怀念母亲》《祖国啊,我亲爱的祖国》《乡音》等爱国文章。

二、单元教学目标

1.运用自主学习和合作学习,正确熟练地认读本单元的25个生字和7个二类字;能正确规范地书写生字,重点书写“瓷”“脊”“兽”“蔽”“镰”“黎”等字;能借助字词典或联系上下文理解课文中生字新词的意思。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,掌握课文的主要内容,敢于质疑;学会浏览课文,能根据需要搜集资料,并围绕感兴趣的问题自主探究学习,扩大知识面。

3.借助语言文字,学习、运用“想象课文描述的情境,联系生活实际,想象文章背后的故事”等方法读懂课文,初步领悟文章表情达意的方法,体会作者的思想感情。

4.在对课文的理解、朗读、背诵中,积累语言,增强语感。

三、学情分析

六年级学生多数有着良好的学习习惯和端正的学习态度,我们从四年级开始一直教学生结构化预习,他们已经掌握了一些自主预习,合作探究的方法,但考虑到这种从一个单元的角度对课文进行学习还是第一次,所以我们更注重方法的指导。

本单元的主题为“心中有祖国”,作为已经具备一定阅读能力的六年级学生来说,对单纯的课文内容理解不会有过多的问题,但对领悟文章内涵、感受语感、深刻地去体会理解作者要抒发的爱国感情,有一定的难度。因此,我们指导学生“借助语言文字,学习、运用想象课文描述的情境,联系生活实际,想象文章背后的故事等方法读懂课文,初步领悟文章表情达意的方法,体会作者的思想感情。”通过这一教学重点,引导学生展开想象,达到语言文字训练和情感熏陶的有效结合。指导学生学会技巧,再运用迁移方法阅读课外书,不断提高学生的语文素养。

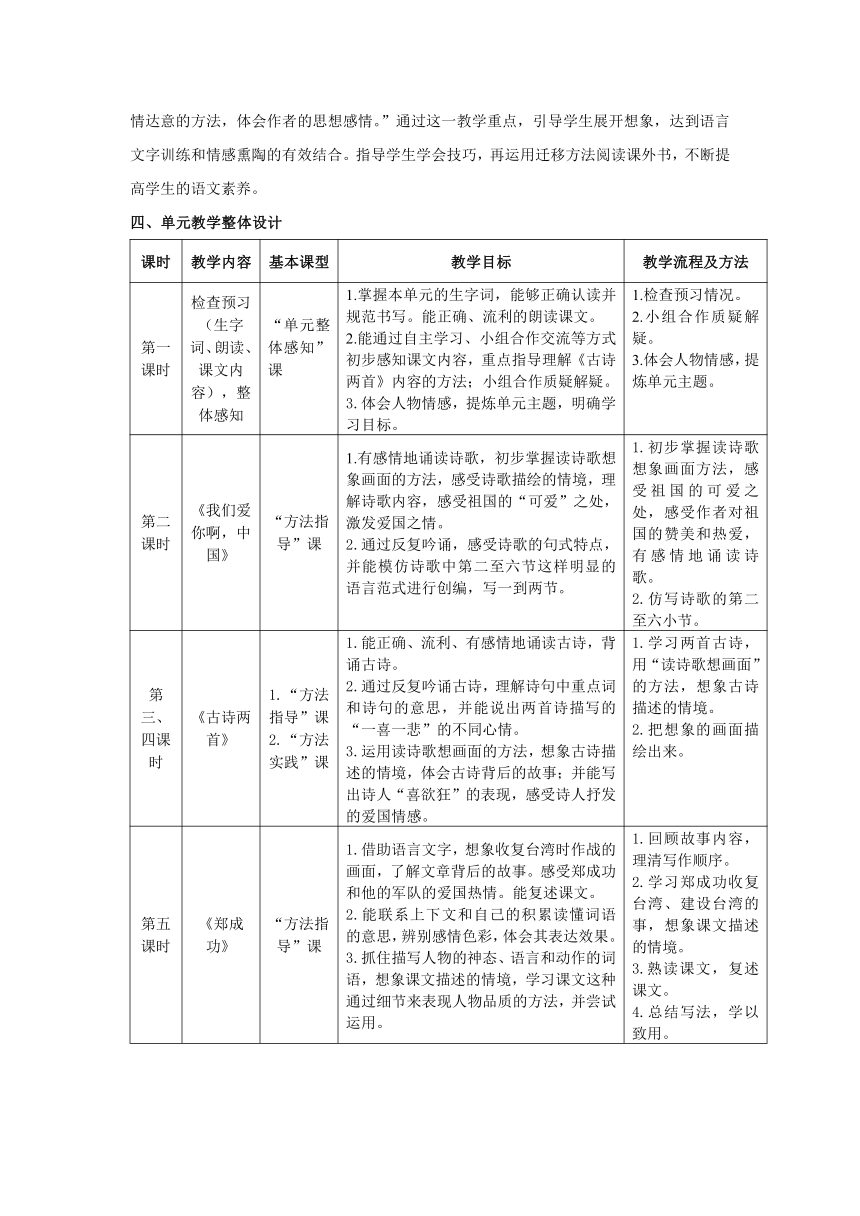

四、单元教学整体设计

课时

教学内容

基本课型

教学目标

教学流程及方法

第一课时

检查预习(生字词、朗读、课文内容),整体感知

“单元整 体感知”课

1.掌握本单元的生字词,能够正确认读并规范书写。能正确、流利的朗读课文。

2.能通过自主学习、小组合作交流等方式初步感知课文内容,重点指导理解《古诗两首》内容的方法;小组合作质疑解疑。

3.体会人物情感,提炼单元主题,明确学习目标。

1.检查预习情况。

2.小组合作质疑解疑。

3.体会人物情感,提炼单元主题。

第二课时

《我们爱你啊,中国》

“方法指导”课

1.有感情地诵读诗歌,初步掌握读诗歌想象画面的方法,感受诗歌描绘的情境,理解诗歌内容,感受祖国的“可爱”之处,激发爱国之情。

2.通过反复吟诵,感受诗歌的句式特点,并能模仿诗歌中第二至六节这样明显的语言范式进行创编,写一到两节。

1.初步掌握读诗歌想象画面方法,感受祖国的可爱之处,感受作者对祖国的赞美和热爱,有感情地诵读诗歌。

2.仿写诗歌的第二至六小节。

第三、四课时

《古诗两首》

1.“方法指导”课

2.“方法实践”课

1.能正确、流利、有感情地诵读古诗,背诵古诗。

2.通过反复吟诵古诗,理解诗句中重点词和诗句的意思,并能说出两首诗描写的“一喜一悲”的不同心情。

3.运用读诗歌想画面的方法,想象古诗描述的情境,体会古诗背后的故事;并能写出诗人“喜欲狂”的表现,感受诗人抒发的爱国情感。

1.学习两首古诗,用“读诗歌想画面”的方法,想象古诗描述的情境。

2.把想象的画面描绘出来。

第五课时

《郑成功》

“方法指导”课

1.借助语言文字,想象收复台湾时作战的画面,了解文章背后的故事。感受郑成功和他的军队的爱国热情。能复述课文。

2.能联系上下文和自己的积累读懂词语的意思,辨别感彩,体会其表达效果。

3.抓住描写人物的神态、语言和动作的词语,想象课文描述的情境,学习课文这种通过细节来表现人物品质的方法,并尝试运用。

1.回顾故事内容,理清写作顺序。

2.学习郑成功收复台湾、建设台湾的事,想象课文描述的情境。

熟读课文,复述课文。

4.总结写法,学以致用。

第六课时

《把我的心脏带回祖国》

“方法实践”课

1.借助语言文字,想象课文描述的“送别——创作——与世长辞”等几个场景,了解故事的主要内容,走进人物内心,感受肖邦悲壮的爱国情怀。

2.想象“送别”的场景,背诵第二自然段。

3. 学习作者通过几个不同的场景,按事情发展的顺序集中表现人物精神的表达方法。

1.明确学习目标,了解课文的表达顺序。

2. 想象课文描述的“送别——创作——与世长辞”等几个场景,走进人物内心,感受肖邦悲壮的爱国情怀。

3.总结写法,进行小练笔。

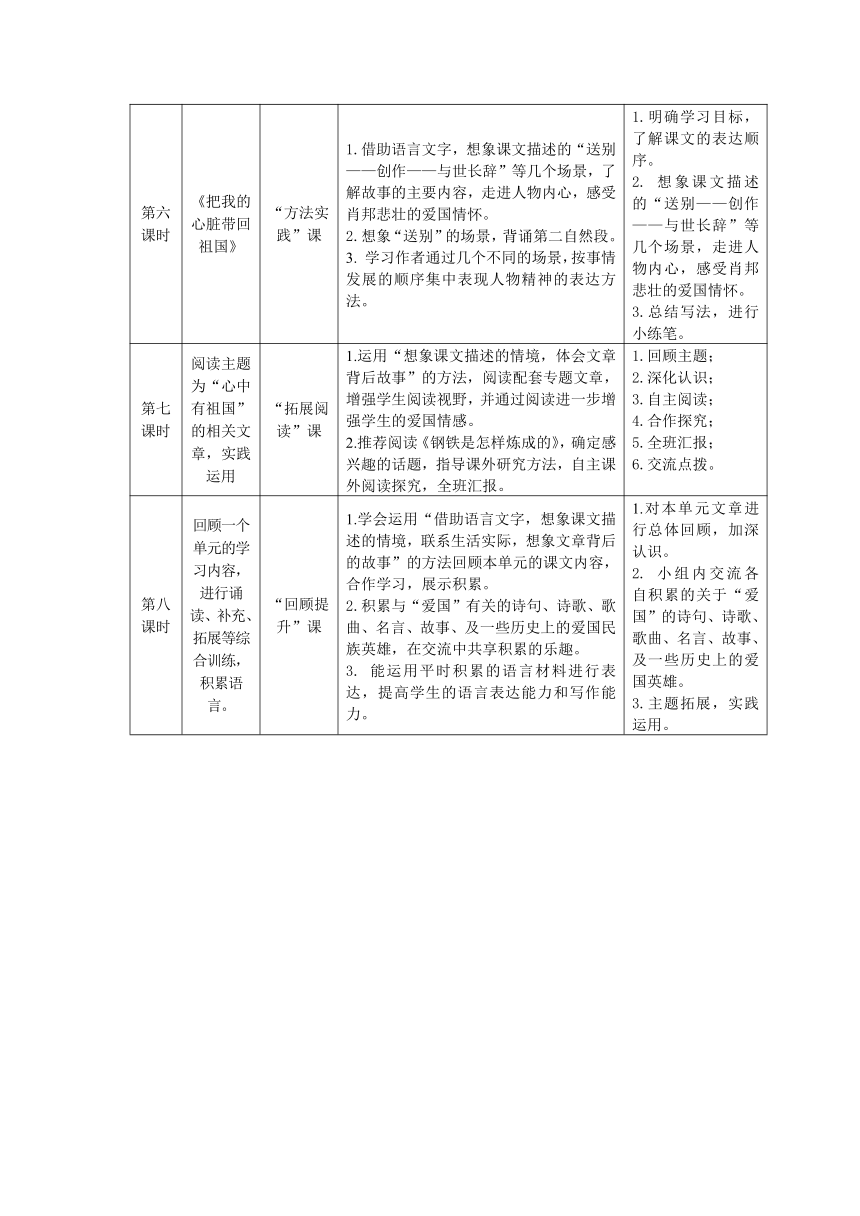

第七课时

阅读主题为“心中有祖国”的相关文章,实践运用

“拓展阅读”课

1.运用“想象课文描述的情境,体会文章背后故事”的方法,阅读配套专题文章,增强学生阅读视野,并通过阅读进一步增强学生的爱国情感。

2.推荐阅读《钢铁是怎样炼成的》,确定感兴趣的话题,指导课外研究方法,自主课外阅读探究,全班汇报。

1.回顾主题;

2.深化认识;

3.自主阅读;

4.合作探究;

5.全班汇报;

6.交流点拨。

第八课时

回顾一个单元的学习内容, 进行诵读、补充、拓展等综合训练,积累语言。

“回顾提升”课

1.学会运用“借助语言文字,想象课文描述的情境,联系生活实际,想象文章背后的故事”的方法回顾本单元的课文内容,合作学习,展示积累。

2.积累与“爱国”有关的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国民族英雄,在交流中共享积累的乐趣。

3. 能运用平时积累的语言材料进行表达,提高学生的语言表达能力和写作能力。

1.对本单元文章进行总体回顾,加深认识。

2. 小组内交流各自积累的关于“爱国”的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国英雄。

3.主题拓展,实践运用。

单元整体感知课

(第1课时)

一、教学目标

1.掌握本单元的生字新词,能够正确认读并规范书写生字。重点书写“瓷”“脊”“兽”“蔽”“镰”“黎”等生字,能正确、流利地朗读课文。

2.通过自主学习、小组合作交流等方式初步感知课文内容,重点指导理解《古诗两首》内容的方法;小组合作,质疑解疑。

3.体会人物情感,提炼单元主题,明确学习目标。

二、教学重点

教学重点:掌握本单元的生字新词,能够正确认读并规范书写生字。能正确、流利的朗读课文。

教学难点:能通过自主学习、小组合作交流等方式初步感知课文内容,质疑解疑。

三、前置学习活动

1.提前一天布置学生自主朗读课文,正确认读生字新词,联系上下文、借助工具书了解生僻词语的意思,做到正确、流利、有感情地朗读课文。

2.准确把握课文主要内容,提出探究问题,搜集相关资料。

四、教学课时 1课时

五、教学过程

(一)激情导入,揭示主题

1.同学们,每当提到“祖国”这个词,你想到的是什么?(学生自由回答)(地大物博、山河壮丽,家的温暖、爱的港湾……)播放祖国各项图片——壮丽山河、丰富物产、多样民族、和谐自然等,并配以歌曲《我爱你,中国》。

2.在我们心中,祖国是一幅美丽的画,有巍峨的高山,有澎湃的江河,怎么看都看不厌;在我们心中,祖国又像一首感人的歌,有时舒缓,有时激昂,怎么唱都唱不完。饱经风霜的祖国,风风雨雨,永不停步;坎坎坷坷,奋力拼搏。我们的祖国妈妈用坚强的臂膀,挺拔的身躯,顽强的毅力为我们撑起了一片蔚蓝的天空!?

今天,我们一起走进第一单元的课文,感受文中每个人心中的祖国!

(二)合作学习,检查字词。

1.课前同学们已经做好了预习,下面我们结合预习汇报单在小组内交流一下。

2. 全班交流展示。

(1)出示词语:

银装素裹 浓妆淡抹 波澜壮阔 景德镇陶瓷 天工巧夺 滚滚春潮

慷慨激昂 横行霸道 喜出望外 惊恐万状 载歌载舞 负隅顽抗

溢满眼眶 悲愤欲绝 一腔热血 弥留之际 亡国之恨 与世长辞

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂

①指名读第一组词语。读了这组词语,你的眼前浮现了什么样的画面?指名回答。

②指名读第二组词语。这组的六个成语,你发现他们的感彩有什么不同吗?你能选一个词说一句话吗?

③指名读第三组词语。这组词语都是写谁的?(肖邦)他给你留下了怎样的印象?

你能理解带点的字和它所在的词语的意思吗?全班交流,教师点拨。

④指名读第四组的诗句,指导“妻子”的不同读音。

(2)结合预习单,本单元你重点识记的生字是哪几个?重点指导“瓷、脊、蔽、镰、黎”等几个字的写法。

“瓷”下面的“瓦”的横折弯钩不要写成横折斜钩;

“脊”上面部分要收紧,“人”的两笔之间要宽大些,罩住下面的“月”字。

镰刀的“镰”,有半部分“广”字头下面是“兼”。

“黎”中间的撇捺要舒展,最下面不要写成“水”。

(三)检查朗读,熟读课文。

同学们,本单元一共有四篇课文,你读得怎么样呢?现在我们各小组在组长的带领下轮读课文。

(1)《我们爱你啊,中国》:根据每一次“我们爱你”“爱”的内容不同,请一组学生分小节朗读。重点指导读准平舌音“瓷”和翘舌音“硕”。

(2)《郑成功》:根据对郑成功收复台湾的描写,指名朗读3、4、5自然段。

重点指导两个多音字的读音:

héng(横竖) zǎi(记载)

横 载

hèng(蛮横) zài(载歌载舞)

(3)《把我的心脏带回祖国》:找到肖邦告别亲人,忘我创作的段落,指名朗读2、3、4自然段。

(4)《古诗两首》:体会诗人的爱国情感,指名读两首诗。指导读准“妻子”的“子”在这里读zǐ。

(四)小组交流,感知内容。

课前我们已经对课文进行了结构化预习,每课主要写了什么呢?请同学们在小组内交流概括,并说说概括的方法。

1.结合预习单,各学习小组在组内交流概括,并说说概括的方法。

2.各小组选择一课全班交流。

(1)诗歌《我们爱你啊,中国》:这首诗歌赞美了祖国的美丽富饶以及悠久的历史、光辉的成就,抒发了作者对伟大祖国的无比热爱之情。

方法:抓住每小节诗的主要内容,再将节意串联起来。

(2)记叙文《郑成功》:这一课写了民族英雄郑成功收复台湾、建设台湾的伟大功业,歌颂了郑成功的爱国热情和民族气节。

方法:抓住主要人物,事件的起因、经过、结果 ,抓住起总结全文作用的句子。

(3)记叙文《把我的心脏带回祖国》:讲的是波兰音乐家肖邦在异国他乡不忘亡国之恨,弥留之际请求把心脏带回祖国,表达了对祖国强烈的爱。

方法:抓住交代人物、事件起因结果的关键词句。

(4)叙事诗《闻官军收河南河北》:写的是杜甫携妻儿流落他乡,因多年战乱被平息,祖国重新获得统一而欣喜若狂的思想感情,表达了诗人对祖国、对人民深沉的爱;《示儿》是南宋诗人陆游的绝笔,以遗嘱的口吻表达了对收复失地、重新统一祖国的无比渴望。

方法:弄懂诗中不懂的字词意思,再将诗句的意思连起来。(重点指导两首古诗内容的把握。)

(五)合作探究,质疑解疑

1.看来大家的结构化预习完成的很好,你还有没有不懂的词语或者问题呢?说出来大家一起交流。要能大胆提出自己的问题,并就别人提出的问题勇于发表自己的看法。

2.组内交流不懂的问题。教师巡回指导了解。

3.全班交流。预设:

(1)《我们爱你啊,中国》:诗歌中出现了几次“我们爱你”?重复吗?(总—分—总)

(2)《郑成功》:民族英雄郑成功为什么能收复台湾?(决心、准备、实力、信心、团结……)

(3)《把我的心脏带回祖国》:肖邦为什么要请姐姐把他的心脏带回祖国?(不得不离开、思念、不忘祖国)

(4)陆游既然知道人死后万事皆空,为什么还叮嘱儿子“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”呢?(他盼望祖国的统一,相信这一天很快就会到来,表现了他深厚真挚的爱国情感。)

?(六)提炼主题,明确目标

1.默读单元课文,结合预习单,再次对比思考四篇文章、四位作者交流的共同话题。

2.各组交流发现,并说说理由。

(1)引导:作者提到的人物“郑成功”“肖邦”,诗人“杜甫”“陆游”本身,他们的心中都装着祖国,收复失地、祖国的统一是他们毕生的愿望,他们的心中都有祖国!

板书:心中有祖国

(2)通过预习,你还提出了什么问题? 小组代表汇报,全班汇总。

3.围绕“心中有祖国”质疑,提出学习目标。

本单元是同一主题——“心中有祖国”,但有着不同的表现形式,学习本单元,我们就用“借助语言文字,想象课文描述的情境,联系生活实际,想象文章背后的故事”的方法,从而读懂课文,初步领悟文章表情达意的方法,体会作者的思想感情。这就需要我们细读课文、深入思考,还有的需要我们小组合作、互相探讨,就让我们共同期待下节的品读课吧!

六、板书设计:

第一单元

《我们爱你啊,中国》

《郑成功》 心中有祖国

《把我的心脏带回祖国》

《古诗两首》(《闻官军收河南河北》和《示儿》)

方法指导课(《1 我们爱你啊,中国》)

(第2课时)

一、教学目标

1.有感情地诵读诗歌,想象诗歌描绘的情境,联系生活实际,理解诗歌内容,感受祖国的“可爱”之处,激发爱国之情。

2.通过反复吟诵,感受诗歌的句式特点,并能模仿诗歌中第二至六节这样明显的语言范式进行创编,写一到两节。

二、教学重难点

重点:有感情地诵读诗歌,想象诗歌描绘的情境,联系生活实际,理解诗歌内容,感受祖国的“可爱”之处。

难点:通过想象和反复吟诵,感受诗歌的句式特点,并能仿照第二至六节写一到两节。。

三、前置教学活动

1.课前要求学生收集有关祖国美景、历史文化等方面的资料,使学生对祖国有一种直观上的认识,同时也提高学习兴趣。

2.自主读懂诗歌,不懂的地方提出问题,自己尝试解决。

3.反复诵读诗歌,标画出感受深刻的内容,展开丰富的想象,感受作者对祖国的热爱之情、赞美之情。

四、教学课时 1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)导入新课,激发感情

1. 同学们,通过上节课的“整体感知”课,我们已经把第一单元的四篇课文都能正确、流利地读下来了,而且通过预习,我们知道本单元的主题是“心中有祖国”,四篇课文分别用了不同的表现形式,这节课我们先来走进第一首诗《我们爱你啊,中国》。板书课题,齐读课题。

2.请自由朗读一遍诗歌,想想,诗人围绕“爱祖国”写了哪几方面的内容。

环节二、实践——重点突破,语意兼得

(二)整体感知,理清思路

1.同学们,现在我们回忆一下,《我们爱你啊,中国》这首诗歌,作者从哪些方面讲述了祖国的可爱之处?(幅员辽阔、山河壮丽、物产丰富、民族多样、历史悠久、成就辉煌六个方面)

板书: 幅员辽阔

山河壮丽

物产丰富

民族多样

历史悠久

成就辉煌

(三)精读感悟——“幅员辽阔”

1.在老师的脑海中有四幅美丽的画,请大家闭上眼睛,老师把这四幅画读给大家听。(课件音乐)师配乐朗读课文第1节,生闭上眼睛想象在眼前出现了怎样的画面。 (1)你仿佛看到了什么样的画面? 预设: 东海日出 北国雪景 师评价引读:真美啊!这么美的画面你能读好吗? 高原星空 南国春色 师评价引读:这么美的星星,你能用朗读表现出来吗? ……

(2)除了一幅幅画以外,你还感受到了什么?从课文哪里体会到的呢?

(板书:幅员辽阔)

依据学生回答,适时出示“中国地形简图”,同学们,这就是我们中国的地形图,她东起东海,西至帕米尔高原,北起大兴安岭北麓,南至曾母暗沙,方圆960万平方公里。

抓住“灿烂的太阳、群星闪烁”“银装素裹、盎然的春色”这两对词语进行对比,让学生体会到在同一时间,祖国东西部时差跨度大、南北季节反差明显,感受祖国幅员辽阔,总写热爱之情。

2.练习感情朗读,读出祖国幅员辽阔,对祖国深深热爱之情。

3.师点评:作者虽然没有在诗句中出现大、辽阔之类的词,但我们通过想象分明感受到祖国国土的特点,面对国土面积世界第三、亚洲第一的祖国,我们怎么会不热爱?

引读——背诵。

4.这些美妙的词不是诗人随心所欲写的,而是诗人匠心独到之处,这是作者的构思巧妙。

(四)精读感悟——自学研读,品味诗文

1.出示自学要求:

(1)从2—6小节中选择自己喜欢的小节,反复读读,抓住最有感受的词,想象诗歌描绘的情境,并结合自己搜集到的资料,想一想你体会到了什么?可以在文字旁写写批注。

(2)小组内交流彼此的感受或想法。

2.教师有选择性地参与到某个小组的交流中,了解掌握小组活动情况。

3.引导交流。(在交流过程中,引导学生大胆想象、相互补充,教师也可以作相应的补充,以此提升学生的认知和感悟。)

教学预设:(依据学生谈到的内容课件出示小节)

(1)第二小节

引导学生谈感受。(出示诗句)教师抓住“清奇俊秀、浓妆淡抹、云雾飘渺、 波澜壮阔”四个词加以引导,谈出自己想象到的画面。

①你仿佛看到了一幅怎样的画面?

②多媒体演示诗中描绘的画面,感受祖国山河的壮丽。

③结合板书小节:这16个字,四个短语,表达了诗人对伟大祖国的热爱,这就是诗歌语言的另一特色“语言凝练”。

④你还了解哪些祖国的名胜古迹、名山大川?全班交流。

⑤自我陶醉读——深情地,用朗读表达你心中的赞美。

⑥背诵。

(2)第三小节

①交流感受。可根据第二小节的学习,引导学生抓住关键词想象画面。

②多媒体演示诗中描绘的画面,感受祖国丰富的物产。

③品味诗歌语言特点。

出示例句:

龙井茶的清香

清香的龙井茶

学生反复读,引导学生体会将形容物产特点的词放在后面,更有利于突出其特点。

④用上面的句式说说我们伟大的祖国还有哪些物产?

⑤伙伴竞赛——感情朗读。背诵。

(3)第四小节

①学生生谈体会。教师引导学生联系生活实际,抓住地名“傣家竹楼”“布达拉宫”“吐鲁番”“大草原”展开联想,想象傣家月下的浪漫、阳光照耀下布达拉宫的雄伟与金碧辉煌、在一碧千里的大草原上奔腾的骏马以及那茫茫戈壁滩蹒跚而行的骆驼,体会到少数民族的风土人情。

②感情朗读——好友推荐读。

③除了文中所讲的,你还知道哪些别具风情的民族特色?尝试仿照文中的样子,说上一句。

(4)第五小节

①继续谈感受。适时引导学生联系《上下五千年》的阅读体会,说说中国五千年的悠久历史、灿烂文化,如:盘古开天辟地/甲骨文/四大发明/《九章算术》/《本草纲目》/地动仪/唐诗宋词元曲明清小说……

②改革开放的伟大成就(附:资料阅读。同时回顾课文《在大海中永生》)

③齐读。

(5)第六小节

①这一节学生谈论起来会有些难度,教师依据课堂生成,适当引导学生联系旧知、经验,如:赞美松树、梅花的诗歌,民族人物等。理解“伟岸”“高洁”“博大的胸怀”“恢弘的气魄”。

②激情渲染:正是我们中华民族的优秀儿女为之流汗,为之奋斗,才在漫长的岁月里,逐渐形成了这中华民族的精神、气质!它像松树那样伟岸坚强,像梅花那样芬芳高洁;胸襟宽广,气魄恢弘。这一切,怎能不让人心生崇敬,怎能不让人生出爱的咏叹呢?齐读——

4.选择自己喜欢的小节,练习感情朗读。指名感情朗读。

5.联系上文,梳理探讨。整体出示第2——6节,看看句式上有什么特点? 交流中引出表现手法:回环往复

(板书:回环往复)

(五)精读感悟——照应全诗 升华情感

1.教师点拨,重点感悟。

(1)朗读第七节,说说“骄傲、自豪”是针对什么说的,“奋发、开拓”又是针对什么说的。

抓住“骄傲”、“自豪”、“奋发”、“开拓”,体会排比句式,感受作者所流露的为祖国繁荣富强而努力奋斗的情感。指导朗读排比句的气势。

(2) 有感情朗读,表现豪迈之气及为振兴中华而努力奋斗的坚定决心。

2.我们联系生活实际,想象诗歌描绘的画面,内心充满了对祖国的热爱之情,就让我们的内心激荡着美好真挚的情感,让诵读变得有声有色。我们再回顾这一幅幅画面,有感情的诵读这首诗歌。

自主练习——小组展示——全班展示——齐读成诵

3.结尾再一次点明了题目,是不是与第一节有重复的感觉?

(1)学生尝试谈想法。

(2)师引导:开头只为祖国的辽阔而感叹,而现在想到祖国有着无比壮丽的山河、世界闻名的特产、迷人的民族风物、灿烂的历史文化和伟大的民族精神,展望未来将会更加美好,更加辉煌,怎能不激动万分,情不自禁地发出赞叹。首尾呼应使诗歌更具感染力。(师板书:首尾呼应)

环节三、总结——积累拓展,读写训练

(三)积累拓展,读写训练

1.感悟诗歌特点。

(1)“我们爱你啊,中国”在诗歌中出现几次?在全诗中起什么作用?

①开头——结尾(首尾呼应),诗歌整体结构——总、分、总。

②作用:总结全诗、呼应开头、升华主题。

2.除了诗歌描写的内容之外,你还可以从哪几个方面表达对伟大祖国的赞颂和热爱?请同学们仿照诗中2—6小节的句式,以“我们爱你啊”为题,以“我们爱你——”起句,自主挑选一到两小节内容,根据原句进行仿写。

3.全班交流,教师当堂点评。

例句:

我们爱你——

珠穆朗玛的白雪皑皑,

西双版纳的鸟语花香,

长白林海的绵延千里,黄果树瀑布的飞流直下。

我们爱你——

皇家园林的金碧辉煌,

万里长城的雄伟壮观,

敦煌壁画的绚丽多姿,

秦兵马俑的恢弘大气。

3.朗诵《爱我中华》。

想象诗歌描绘的画面,配乐有感情的诵读这首诗歌。

4.再次有感情朗读诗歌。

(四)总结全文,布置作业

这首诗感情真挚强烈,许多句子直抒胸臆,很适合集体朗诵。你若有兴趣,可以为他选一个背景音乐,然后为他设计好领诵、齐诵部分,在班级活动时,可以作为一个节目来表演。

板书设计: 1.我们爱你啊,中国

幅员辽阔

山河壮丽 回环往复

物产丰富

民族多样 首尾呼应

历史悠久

成就辉煌

方法指导课(《4闻官军收河南河北》)

(第3课时)

一、教学目标

1.能正确、流利、有感情地诵读古诗,背诵古诗。

2.理解诗句中重点词和诗句的意思,并能说出两首诗描写的“一喜一悲”的不同心情。

3.通过反复吟诵古诗,想象古诗描述的情境,体会古诗背后的故事;并能写出诗人“喜欲狂”的情景,感受诗人抒发的爱国情感。

二、教学重难点

重点:通过反复吟诵古诗,想象古诗描述的情境,体会古诗背后的故事;

难点:通过想象,写出诗人杜甫“喜欲狂”的情景。

三、前置学习活动

1.根据老师布置的具体的预习要求,先自学诗文。借助工具书理解诗句意思。

2.上网或查阅图书搜集本课相关资料,圈划重点词语并解释,对于有疑问的地方做好标记,等待组内讨论交流,并做好班内汇报交流的准备。

四、教学课时:1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)复习导入,揭示课题

1.上节课我们学习了充满着爱国之情的现代诗《我们爱你啊,中国》,有感情地诵读诗歌,想象诗歌描绘的情境,感受到祖国的“可爱”之处,体会到诗人的爱国之情。这节课我们再来学习一首古诗《闻官军收河南河北》,它被称为杜甫“生平第一首快诗”。

2.板书课题。

3.对于学习古诗,你有什么好方法吗?指名回答。

大家说的非常好,学习古诗,先要了解它的写作背景,诗意,然后展开想象,读出诗的画面,想象它背后的故事,体会诗人的感情,最后熟读成诵。

出示方法:

朗读诗句,理解诗意。

展开想象,再现画面。

联系积累,丰富画面。

感悟诗情,熟读成诵。

这节课,我们就有感情的诵读古诗,想象古诗描绘的情景,了解古诗背后的故事,体会诗人的感情。

(二)展开想象,感知诗意

1.自由读诗,引导读出诗的节奏。

2.小组合作学习:把课前自己的理解和搜集的资料在小组内交流,对于疑难的地方全组同学交流。不能解决的疑难由小组长记录下来。

3.谁来说说题目的意思。(听说朝廷的军队收复了河南河北)

4.杜甫在听说朝廷的军队收复了河南河北后有什么反应呢?全班交流诗意。

重点指导:

(1)“漫卷”

随意的卷起来,指兴奋的不能读书了。

(2)“喜欲狂”

高兴得简直要发狂 。

你从诗中哪些词句体会到诗人的“喜欲狂”的心情?指名回答。

(从“初闻涕泪满衣裳”“漫卷诗书喜欲狂”“白日放歌须纵酒”“青春作伴好还乡”感受到。)

5.指名连起来说说诗意。

环节二、实践——重点突破,语意兼得

(三)联系积累,丰富画面。

杜甫的这首诗被称为他“生平第一首快诗”,这是在什么历史背景下写的,古诗所描写的当时情景是怎样的?表现了诗人什么样的情感?让我们再读古诗,想象古诗描绘的情境,体会它背后的故事。

1.诵读《闻官军收河南河北》,感受杜甫的“喜”

(1)结合《春望》学习一、二、三句诗,理解诗人的“喜欲狂”

(1)这首诗字里行间流露出诗人喜悦的心情,作者的这份“喜”从何而来呢?(剑外忽传收蓟北)

(2)为什么收复了蓟北诗人会如此欣喜若狂呢?让我们穿越时空,回到大唐那段不堪回首的历史吧。

出示 《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪(zān)。

(教师朗诵)轻声朗读杜甫沉郁悲壮、动慨千古的诗句,学生想象画面。

指名谈感受。

(3)经历了八年之久的战乱终于平定了,这对身处异乡的杜甫来说无疑不是天大的喜讯。请同学们朗读《闻官军收河南河北》前三句诗,并圈画出哪些词句表达了诗人的喜悦之情?交流、理解圈画的词语并加以体会。

涕泪满衣裳 愁何在 漫卷诗书 喜欲狂 放歌 纵酒

重点理解:漫卷 喜欲狂 妻子(古诗中指妻子和孩子,今指妻子,老婆。)

(4)学生发挥想象谈从“喜欲狂”想象到了什么样的情景?学生畅所欲言。

(5)朗读第四句,感受诗人归乡之途的欢快。

此时的杜甫已经五十多岁了,漂泊他乡,历尽沧桑,饱受战争之苦的他要重归故里,让我们和他一起在明媚的春光里踏上归途吧。

这句诗中出现了几个地名? 你能想象诗人这一路是怎样度过的吗?体会到诗人怎样的心情呢?(思念家乡,归心似箭)

有感情朗读最后一句,体会诗人的归心似箭及归途的欢快。

2.渲染主题,感悟爱国

(1)透过诗人洋溢着的“喜欲狂”,我们能看到诗人一颗的心在为何跳动,为何喜吗?(引导学生回归到诗人为收复失地、为国家统一而喜的主题上来)

(2)感受到诗人的爱国之情。

(四) 感悟诗情,熟读成诵。

1.一个喜讯成就了一首古诗,伴随着杜甫这首生平第一首快诗,让我们梦回大唐,与杜甫同欢喜吧,再来读一读这首诗。指名读,男女生赛读,齐读,配乐读。

2.背诵古诗。

环节三、总结——积累拓展,读写训练

(五)语言积累,迁移写话

1.同学们,这节课,我们通过诵读古诗,想象画面,了解了《闻官军收河南河北》这首诗背后的故事,正因为诗人精炼的表述,才让我们能展开想象,感悟诗情。我们以后在写作时,也要做到语言凝练,用词准确,这样你也会成为一名作家。

2.让我们也来发挥我们的想象,写一写杜甫听到朝廷的军队收复了河南河北后“喜欲狂”的情景。

3.全班交流,展示评改

4.总结:这节课,我们通过读古诗,想象诗歌描绘的情景的方法的学习了一首古诗,还能把自己想象到的写下来。以后再读古诗,就用这种读诗歌,想象画面的方法,相信你的感受会更深。

(六)板书设计:

闻官军收河南河北

涕泪 漫卷诗书

喜欲狂 爱国

放歌 纵酒 还乡

方法实践课(《4示儿》)

(第4课时)

一、教学目标

1.运用诵读古诗,想象画面的方法感受《示儿》一诗的意境,有感情地诵读、背诵《示儿》。

2.理解诗句中重点词和诗句的意思。通过反复吟诵古诗,想象古诗描述的情境,体会古诗背后的故事;写出陆游临终前对儿子的嘱托,感受诗人强烈的爱国热情。

3.通过对比,说出两首诗描写的“一喜一悲”的不同心情。

二、教学重难点

重点:通过反复吟诵古诗,想象古诗描述的情境,体会古诗背后的故事;

难点:通过想象,写出陆游临终前对儿子的嘱托,感受他强烈的爱国情感。

三、前置学习活动

1.借助工具书理解诗句意思。上网或查阅图书搜集本课相关资料,圈划重点词语并解释,对于有疑问的地方做好标记,等待组内讨论交流,并做好班内汇报交流的准备。

2.运用上节课习得的方法,试着想想这首诗描绘的情景。

四、教学课时:1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)总结学法,指导学习

1.上节课我们学习《闻官军收河南河北》这首诗,学习读诗歌想画面的方法感受诗歌背后的故事。你学会读诗歌想象画面了吗?引导学生自己说说如何想象画面。

2.这节课继续按照以下步骤学习古诗《示儿》:(出示课件)指名读。

朗读诗句,理解诗意。

展开想象,再现画面。

联系积累,丰富画面。

感悟诗情,熟读成诵。

(二)朗读诗句,理解诗意。

1.读懂古诗的意思,才可以帮助我们更好地想象画面,这首诗你懂吗?

2.小组交流。课前我们都预习了,请大家在小组内交流交流,把你知道的说给别人听一听,不知道的在小组内问一问,由组长汇总,一会儿我们一起来解决。

(1)小组交流。学生交流自己在预习中读懂的,不懂的在小组内问一问。

(2)指生交流汇报。

学生交流,教师重点提示:

示儿:示,告诉。告诉自己的儿子。

九州同:指全国统一

定:平定,收复的意思。

无:同“勿”,意思是不要。

乃翁:你们的父亲。

(3)指名连起来说说整首诗的意思。

(三)展开想象,再现画面。

1.诵读第一句诗,感受遗憾之“悲”

(1)指名读第一句诗,(重点解释词语:“元”:同“原”,原来的意思,“但”:只是 )

体会、交流:面对死亡陆游从容淡定,他最大的遗憾是什么?哪个字最能代表诗人当时的心情?(悲)

(2)结合历史背景理解诗人的“悲”。

说说课前了解到的历史背景,看看陆游生活一个怎样的时代中。(让学生学会收集资料,并运用资料加深理解诗句。)

学生有感情第一句诗。(要读出“万世空”的淡定与“不见九州同”的悲痛)

(四)联系积累,丰富画面。

1.拓展阅读,深化感悟“悲”

(1)陆游渴望见到九州同,10年过去了,20年过去了,50年过去了,至死他也没能见到。

出示:《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

三万里河东入海,

五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,

南望王师又一年。

师、生齐读古诗。

读着这首诗,你的脑海中浮现了什么样画面?指名回答。

2.咆哮着的黄河东入大海,巍峨壮丽的华山耸入云霄,大好河山已被金兵的铁蹄践踏。被金兵奴役,被王师遗忘的中原老百姓望眼欲穿,盼来的却是——南望王师又一年。遗民日夜盼望的王师在哪?有一个叫林升的宋朝诗人知道:

《题临安邸》

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

师生齐读古诗,

3.南宋的统治者们在“上有天堂下有苏杭”的杭州西湖边醉生梦死、歌舞升平,他们早已把中原的老百姓丢到了九霄云外。诗人的心情不仅仅是悲痛,还有悲愤!

学生再读第一句诗。

4.品读第二句,感受遗愿之盼

①指名读,(理解词语:家祭、乃翁)谈谈陆游是怎样交待儿女的?从这句诗中感受到了什么?师板书:盼

②拓展练习。

在你的眼前浮现了一幅怎样的画面?想象诗人弥留之际,在病榻上怎样叮嘱儿子,儿子们怎样应允,把父子对话写具体。(学生交流想象到的情景)

陆游:______________________

儿子:______________________

陆游:______________________

儿子:______________________

环节三、总结——积累拓展,读写训练

(五)感悟诗情,熟读成诵

1.诵读全诗。

“王师北定中原日”这是陆游惟一的牵挂,陆游的悲与盼,这都源于他那一颗爱国之心。(多种方式诵读全诗。)

2.对比异同,感悟诗情。

(1)两位诗人渴望祖国统一的心相同,爱国的热情相同,表达的方式却不同。让我们把两首诗放在一起读一读。(引导学生进一步感受:《闻官军收河南河北》是通过“喜”来表达的,写作者听到祖国重归统一的极度的喜悦和急切还乡的心情;而《示儿》是通过“悲”来表达的,写作者临终前的牵挂,他所念念不忘的是没有见到“九州同”。)

(2)有感情地背诵这两首古诗,注意要把这一“悲”一“喜”两种不同的感情充分地表达出来,体会两大诗人的不同心境。全班一起背诵。

(六)提升情感,激发爱国热情。

小结:历年来,这些光照千古的诗篇为后人所传诵,他们的爱国精神成为后人效仿的楷模,激励着后人谱写出一曲曲气壮山河的正气歌,让我们继承先人的浩然正气,以自己的满腔热血谱写新的爱国诗篇,让巍巍华夏岿然屹立于世界民族之林。

(六)板书设计:

示儿

悲 —— 不见九州同

爱 国

盼 —— 北定中原日

方法指导课(《2郑成功》)

(第5课时)

一、教学目标:

1.借助语言文字,想象收复台湾时作战的画面,了解文章背后的故事。感受郑成功及军队的爱国热情。能复述课文。

2.能联系上下文和自己的积累读懂词语的意思,辨别感彩,体会其表达效果。

3.抓住描写人物的神态、语言和动作的词语,想象课文描述的情境,学习课文这种通过细节来表现人物品质的方法,并尝试运用。

二、教学重点、难点:

重点:借助语言文字,想象收复台湾时作战的画面,了解文章背后的故事。感受郑成功和他的军队的爱国热情。能复述课文。

难点:联系上下文读懂词语的感彩,抓住描写人物的神态、语言和动作的词语,想象课文描述的情境,学习课文这种通过细节来表现人物品质的方法,并尝试运用。

三、前置学习活动:

1.将课文读正确,读流利,找出疑问点,做标记。

2.查找有关郑成功的资料,了解场面描写的特点,为讲课中拓展小练笔做准备。

四、教学课时:1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)导入新课,明确目标

1. 同学们,我们已经知道这一单元课文的主题是“心中有祖国”,同一主题有不同的表现形式,《郑成功》一课,作者是又通过哪种方式来表达这种感情的呢?那就让我们带着无限的热情走近郑成功这位民族英雄。板书课题:《郑成功》

2.齐读课题。

(二)整体着手,感悟文本

1.《郑成功》一课主要写了哪两件事?(主要讲了郑成功收复台湾、建设台湾两件事。)

板书:收复台湾、建设台湾

2.下面让我们一起来理一理课文的层次和脉络,课文哪些自然段讲了收复台湾,哪些自然段讲了建设台湾呢?学生讨论回答师相机板书:2-6 7-8

3. 分别指名读“收复台湾”和“建设台湾”部分。

环节二、实践——重点突破,语意兼得

(三)品读《郑成功》,认识民族英雄

1.大家知道民族英雄郑成功赶走了台湾侵略者,收复了台湾,结束了它长达38年之久的奴隶般的命运,使台湾人民开始了新的生活。那么他是怎样收复台湾、建设台湾的呢?请同学们快速浏览课文2—8自然段,看看作者是如何从这两个方面表现郑成功的爱国之情的?画出相关语句,并说一说自己的理解。

2.全班交流,教师点拨。

重点指导:

(1)郑成功的语言、神态描写

出示:郑成功慷慨激昂地说:“台湾自古以来就是中国的领土,绝不允许侵略者横行霸道。我们一定要收复祖国的宝岛台湾!”

①神态描写。

理解“慷慨激昂”-----形容情绪语调激动昂扬而充满正气。

让我们也向郑成功一样,充满正气、慷慨激昂地读一读好吗?(学生齐读)

②语言描写。

从郑成功的这段话中,你都感受到了什么呢?(坚定的意志、收复台湾的决心、爱国……)从哪些词语中感受到的?(“自古以来”、“绝不允许”、“一定要”等词语)能把你的感受读出来吗?(指名学生朗读)

③走进背景,再次感受慷慨激昂。

郑成功为什么如此慷慨激昂地、坚定地要收复台湾呢?(一是荷兰侵略者强占了我国的宝岛台湾,残酷的奴役台湾同胞;二是郑成功十分爱国,不允许侵略者在我们自己的土地上横行霸道。)

师补充资料:残酷地奴役,到底有多残酷呢?根据历史记载荷兰人在台湾烧杀抢掠,无恶不作。他们将手无寸铁的居民赶到一个地方集中,然后架起大炮轰击,进行灭绝人性的大屠杀。台湾人民稍有反抗,他们就进行血腥镇压,对起义者残暴蹂躏(róu lìn),严刑拷打,任意杀害,甚至施以“车裂”、“五马分尸”等残暴刑法,有时是整个部落地进行屠杀。这在当时,就连荷兰远征队统帅宋克本人也不得不承认:“我们在中国沿岸的掠夺行为,激起了全中国的愤怒和反抗,他们把我们看成是谋杀者、暴君、海盗。我们对付中国人的手段确实也太过刻薄和残酷了。”

④带着理解感情读这段话。(重点突出“残酷奴役、恨透了)

我想此时此刻,你更能够体会郑成功的心情,一定能读好郑成功的那段话了。(学生齐读)

(2)郑军官兵的动作描写。

出示:英勇的郑军官兵冒着敌人密集的炮火,驾着舰船向敌军舰队冲去。他们将敌军舰队团团围住,使敌人的大炮失去了威力。

郑军官兵乘势用钩子钩住敌舰,一个个跳了上去。

①抓住“冒、冲、跳”等动作描写体会郑军的英勇善战、奋不顾身、机智勇敢,并指导读出这种感受。

②再读第五自然段,想象画面,说一说你的脑海中出现了怎样的画面?

指名描述。

(3)正面描写和侧面描写

出示对敌人的描写。为什么要写敌人的表现?

师小结:相对于前面的直接描写,这就叫侧面描写,它对人物形象起到了一个很好的烘托作用。具体来说就是更能够体现出郑军的英勇善战。(板书:直接描写和侧面描写)

3.练习复述。

(1)谁能够用“首先……接着……然后……最后……”的句式把郑军官兵作战的过程给大家复述一下?

(2)在战场上郑军官兵之所以表现得如此机智勇敢、英勇顽强,那是因为台湾是中国的领土。让我们再次大声向世界宣布:郑成功慷慨激昂地那段话。

学生感情齐读。

环节三、总结——积累拓展,读写训练

(四) 总结全文,积累运用

1.体会词语的感彩。

当台湾人民知道赶走了荷兰的殖民者,他们怎么样呢?谁能够用上出示的词语说一段话。

慷慨激昂 横行霸道 喜出望外 惊恐万状 载歌载舞 负隅顽抗

(指名学生回答)出示:( )样的敌人企图凭借着铁甲和大炮( ),可看到弹药库被炸,他们个个( )。台湾同胞听说郑成功的军队到了,个个( )。街头巷尾,人们( ),欢庆胜利。

师总结:同学们,联系前文,我们可以看到,用来形容我军民——正义的一方时,多用赞许、肯定、喜爱等感彩的词,我们称它为褒义词,这些词语的运用,更能够让我们感受到台湾人民那种兴奋地心情;而用来形容敌人――非正义的一方时,多用贬斥、否定、憎恨等感彩的词,我们称它为贬义词,而这些词语也更突显出了敌人丑恶的嘴脸。这样看来,这些词语在句子中都有着浓厚的感彩,它们能够更好地展现人物形象。希望同学们在习作中学会运用这样的词语。

2.不知有心的同学发现了没有,作者在描写收复台湾和建设台湾,哪个花费的笔墨最多呢?(学生回答:收复台湾)这在写法上,叫做详略得当。(随机板书:详略得当)希望同学们在我们以后的习作中,也不要面面俱到,而要做到重点突出,详略得当。

(五)读写训练,积累拓展

1.以“开学第一天”为题来练笔。

要求:选择我们这节课学习的一些写作方法展开描写。

提示:(1)我们开学的第一天的场面同学们都看到了,除了可以对我们老师和同学进行直接描写来表现外,我们还可以通过描写家长或者学校门口的车辆等来展示开学第一天的情况。

(2)开学了全校的同学总的表现怎么样,再选择一个班级的同学进行详细的描写;

(3)开学的这一天,你觉得哪一个时间段有东西可写,你就详细写那一个时间段的,略写其他时间段的。……

2.学生练写。

3.班级交流。

(六)板书设计

2.郑成功

收复台湾(详) 郑军官兵(正面描写)

建设台湾(略) 敌人 (侧面描写)

方法实践课(《3 把我的心脏带回祖国》)

(第6课时)

一、教学目标:

1.借助语言文字,想象课文描述的“离开——送别——创作——与世长辞”等几个场景,了解故事的主要内容,走进人物内心,感受肖邦悲壮的爱国情怀。

2.想象“送别”的场景,背诵第二自然段。

3.学习作者通过几个不同的场景,按事情发展的顺序集中表现人物精神的表达方法。

二、教学重点、难点:

重点:借助语言文字,想象课文描述的“离开——送别——创作——与世长辞”等几个场景,了解故事的主要内容,走进人物内心。

难点:学习作者通过几个不同的场景,按事情发展的顺序集中表现人物精神的表达方法。

三、前置学习活动:

1.将课文读正确,读流利,找出疑问点,做标记。

2.查找有关肖邦的资料,了解写作背景。

四、教学课时:1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)导入新课,揭示主题

1.同学们,我们已经知道这一单元课文的主题是“心中有祖国”,我们的心中有祖国,杜甫、陆游的心中有祖国,郑成功的心中有祖国,还有谁心中有祖国?今天,我们一起穿越历史的长河走进第三课,去感受一位伟大音乐家的炽热情怀,去聆听最壮美的旋律。

2. 板书课题,齐读课题。

(二)整体感知,概括场景

1.检查朗读,整体感知课文内容,提炼小标题,感知课文的表达顺序。

(1)分段轮读课文。

(2)引导学生思考,课文围绕肖邦,主要写了哪几个场景?进而给课文分段。

(3)提炼小标题,培养学生的概括能力。

①引导学生浏览课文后,用一个词来概括每段的内容。

根据学生的回答,随机板书:离开——送别——创作——与世长辞。

②引导学思考,作者是按什么顺序来写这四个场景的?了解课文的表达顺序。

板书:事情发展的顺序

2.概括课文内容。

引导学生按事情发展的顺序,用上前面四个词完整地概括课文内容,初步感受肖邦的人物形象。

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破

(三)精读感悟,感受人物形象。

过渡:作者重点描写了这四个场景中的哪个场景?(送别)下面我们就穿越历史的长河,走进1830年11月那个弥漫着薄薄雾霭的早晨。

1.品读送别的场面。

引导学生用小标题提炼送别的几个场景,理清段落内容。通过默读批注,抓住人物的语言、动作联系上下文读懂埃斯内尔把泥土作为“特殊礼物”送给肖邦的原因,结合课文第一段,走进人物内心世界,感受师生之间的真挚情感和老师对肖邦的深切希望,以及肖邦对祖国的留恋。

(1)浏览第二自然段,边读边想象,弄清文中写了告别的哪几个场景。

学生读后交流,教师相机板书:咏唱送别曲 老师的叮嘱 赠送银杯 登车离去

(2)默读课文,看看哪儿特别感动你,标划出关键语句,想象课文描绘的情景,简单写出理由。

(给学生充足的时间默读标划批注,引导学生真正走入文本,潜心会文。)

根据学生汇报顺序进行交流:

① 交流“咏唱送别曲”。

通过“特地”和《即使你远在他乡》的歌词补白:即使你远在他乡 , 。感受埃斯内尔与肖邦的师生情以及对肖邦的期望。

② 交流“老师的叮嘱”。

抓住“紧紧地”和老师的话,引导学生想象“埃斯内尔紧紧地握住肖邦的手”时激动的神情,体会“无论……都不要……”的深刻含义。

说话练习:无论……都不要……

③ 交流“赠送礼物”。

引导学生联系上文老师说的话,理解老师把祖国泥土作为“特殊礼物”送给肖邦,意在要他永远记着祖国,永远和祖国在一起。

④ 交流“登车离去”。

抓住“郑重”引导学生体会肖邦对祖国泥土的重视,抓住“回首”和“疾驰”看似矛盾的两个词,结合第一段,透过“瓜分”、“深渊”等词语,结合肖邦的特殊身份,链接课前搜集的资料感受肖邦不得不离开祖国的原因,感受他的不舍与无奈,让学生明白离开是为了给祖国做更大的贡献。进而引导学生体会肖邦复杂的内心世界,感受对祖国的爱。

(3)创设情境,指导感情朗读。

3.品读“创作”和“与世长辞”的场景。

指导学生抓住“悲愤欲绝”、“工作、工作、再工作”、“弥留之际”等词句,想象肖邦是怎样忘我的工作的。写出自己的体会,对不明白的地方大胆质疑,并通过读文解决问题,明白肖邦忘我工作的原因,感受他至死不忘自己的祖国的强烈爱国情感。

过渡:肖邦带着师生的叮嘱,带着祖国的泥土,告别了亲人,离开了深爱的祖国。这一别就是18年,在这18年中,他忘记自己祖国了吗?默读课文3、4、5、6自然段,标划批注,提出不明白的问题。

根据学生汇报顺序进行交流,并相机指导朗读。

(1)交流“拼命创作”。

预设一:根据学生汇报,抓住“悲愤欲绝”中“绝”的意思理解词语的意思,引导学生联系上下文提出问题,思考:肖邦是在什么情况下悲愤欲绝的?他有没有“绝”?他是怎么做的?感受肖邦虽身在法国,但心系波兰。

预设二:当学生汇报肖邦拼命创作部分时,引导学生抓住“全部倾注”、“工作、工作、再工作”、“彻夜”、“没有时间概念”等词句,联系上文,体会肖邦之所以拼命创作,不仅因为对音乐的爱,而更多的是以音乐为武器和侵略者做斗争,感受肖邦别样的爱国情怀。

(2)交流“与世长辞”。

重点抓住肖邦弥留之际说的那句话,引导学生质疑:什么是“弥留之际”?肖邦为什么请求姐姐把他的心脏带回祖国?透过 “弥留之际”、“紧紧握着”、“喃喃地”、“长眠”和肖邦语言等词句的品读,品味人物形象,感受肖邦至死不忘祖国的强烈爱国情感。

(3)小结:就这样,他带着思乡之情,亡国之恨在异国他乡与世长辞了,当时他才39岁啊。虽然肖邦离开了我们,但他心系祖国,恳请他的姐姐:——(齐读课题)。他的心脏被带回祖国,存放于华沙的教堂中;另外朋友们还将他那保存了19年的泥土撒在了他在异国他乡的的墓中,他永远和他深爱的祖国、人民在一起。再读课题。

环节三、回归整体——积累拓展,读写训练

(四)巩固拓展,总结提高

1.指导背诵第二自然段。

(1)课文内容我们已经理解,读的有些感情了,现在请同学们在熟读第二自然段的基础上练习背诵,一会交流记忆方法。

(2)学生轻声练习背诵,小组内互背讨论背诵方法。

(3)学生交流背诵方法,教师相机指导、提出参考方法。

①先把这段话里的人名、地名、曲名,难读难记的读熟记住,再按事情经过连起来背。

②我是根据文中描写的顺序,想象当时的场景。背诵课文第二自然段。(告别亲友离华沙→师生咏唱送别曲→老师的叮嘱→赠送礼物→肖邦接杯登车离去)

③我把意思弄清楚后,再按照顺序一部分一部分熟读,把前后连起来。(告别亲友离华沙→师生咏唱送别曲→老师的叮嘱→赠送礼物→肖邦接杯登车离去)

(4)同学们创造了很多好的背诵记忆的方法,各自按照自己的方法练习并背诵。

(5)展示背诵。

2.引导学生回顾前两篇课文的表达方法,与本课做对比。

回顾前两篇课文,引导学生初步了解同一主题不同的表现形式,学习作者通过几个不同的场景,按事情发展的顺序集中表现人物精神的表达方法。

第一课是从不同的侧面赞美祖国壮丽的河山,抒发对祖国的热爱之情。

第二课是通过郑成功收复台湾的历史功绩,表达对祖国的热爱之情。

第三课是选取不同场景,按事情发展的顺序,集中体现肖邦强烈的爱国主义精神。

3.读写训练,拓展延伸

(1)回忆自己熟悉的人,想一想他有什么特点或精神,有哪些典型的事例可以突出这些特点,学习本课的写作方法,简单地列一个提纲。

(2)小组内交流评价,明确写作方法。

(3)课下完成习作。

(六)板书设计

3.把我的心脏带回祖国

离开——送别——创作——与世长辞

事情发展的顺序

拓展阅读课

(第7课时)

一、教学目标

1.运用“想象课文描述的情境,体会文章背后故事”的方法,阅读配套专题文章,增强学生阅读视野,并通过阅读进一步增强学生的爱国情感。

2.分享同步阅读的学习内容,学习方法等,为有效同步阅读奠定基础。

二、教学重难点

重点:运用“想象课文描述的情境,体会文章背后故事”的方法,阅读配套专题文章,增强学生阅读视野,并通过阅读进一步增强学生的爱国情感。

难点:分享孩子同步阅读的学习内容,学习方法等,为学生有效同步阅读奠定基础。

三、前置学习活动

课前布置学生自主阅读《怀念母亲》《祖国啊,我亲爱的祖国》《乡音》等文章,扫除生字词障碍,初步感知文章大意。选择自己喜欢的文章采用圈画批注的方法,找出好词,划出好句,写好批注。搜集有关爱国方面的名言警句。

四、教学课时 1课时

五、教学过程

环节一、回顾单元主题,明确阅读目标

(一)音乐导入,揭示主题

(音乐《我的中国心》),一曲我的中国心,唱出了多少游子对祖国的倾情守望。今天,我们将再次走进“祖国”(板书)。在这一单元中,我们一起学习了四篇文章,它们是:

出示:《我们爱你啊,中国》《郑成功》《把我的心脏带回祖国》

《古诗两首》(《闻官军收河南河北》和《示儿》)

这四篇文章有一个共同的主题,那就是──心中有祖国(完成板书),齐读。

(二)回顾主题,深化认识

过渡:这四篇课文揭示主旨的形式可谓异彩纷呈,围绕专题,从不同角度表达了爱国情感,让我们从不同侧面感受到了古今中外、仁人志士的满腔赤子情怀,浓浓爱国之心,拳拳报国之志。

1.从这四篇课文中,你分别感受到了什么?(生交流)我们就来回顾整组文章,它的主题是“心中有祖国”,那么这些文章到底讲了些什么呢?又是什么让你感动呢?

2.师根据学生所述引导概括,相机板书。

《我们爱你啊,中国》──无比自豪;

《郑成功》》──民族英雄;

《把我的心脏带回祖国》──魂牵梦萦;

《闻官军收河南河北》──欣喜若狂;

《示儿》──至死不渝。

环节二、拓展课外阅读,做好读书批注

(三)自主阅读,交流感受

1.(过渡)在同步阅读教材中,也选编了六篇以“祖国在我心中”为主题的文章,我们重点阅读了其中的三篇(出示课件三篇文章题目)。前几天,老师已经布置让同学们进行了认真的阅读,并且填写了《同步阅读卡片》。请小组相互交流,看看你们的阅读体会是不是一样。可以读一读,再讨论讨论。(师巡视)

刚才老师看了看,同学们填写得都很认真,说明读书很用心。谁先来汇报一下,你读得最认真的是哪一篇?说说它的主要内容。

《哨卡》──甘于奉献

《我要比洋人强》──立志报国

《祖国呵,我亲爱的祖国》──情系中华

2.小结:从大家的汇报中,我们再一次感受到,热爱祖国是人世间最博大最纯洁的情感。最锦绣的画,是祖国壮丽的山河;最夺目的诗,是祖国灿烂的文化;最动听的歌,是祖国腾飞的足音。祖国多娇,让中华儿女自豪;祖国多娇,为其荣光、自由和富强,中华儿女前赴后继。每一篇文章都带给我们不一样的感动。

3.出示读书要求:

(1)我自读:不动笔墨不读书

读了这个文章,你有什么收获?结合“阅读提示”想一想。可从“主要内容”、“精彩句段”、“我的感想”、“我的疑问”等方面作简单批注。

(2)我交流:谈谈自己的收获。

小组内讨论一下自己的看法,准备在全班交流。

4.学生根据要求,自主阅读。

环节三、集体展示汇报交流,分享阅读收获

(四)展示交流,分享收获

读了《同步阅读》教材中的这几篇文章,老师相信,有一些地方一定打动了你们的心,能读一读或者讲一讲,然后告诉大家为什么吗?在汇报之前,请你先说说是哪篇文章的什么地方。(引导学生按课交流)

1.交流《哨卡》。

问题:将军为什么要一个上校和哨兵敬礼?

预设1:“假如他是你的亲人,你会这样?!”是故事的转折点,将军对高海拔边防哨卡战士的关心和上校刻意的安排以及他同样对战士的关心都在这一句话体现出来。指导朗读将军的语气(责问的,关怀的……)。

预设2:课文倒数第3自然段,将军向上校和他弟弟敬礼一段,体会将军那充满敬意的感动,体会上校兄弟俩对祖国边防事业的默默奉献。指导朗读。

拓展小结:每每读到这样的文章,我们就会想到,我们幸福安宁的生活都来自于无数为国防事业做出奉献的解放军官兵们;就会想到每一年的春节,他们不能与家人团聚,而把那幸福的时刻留给了我们在座的每一个人。我们要向他们致敬!

2.以同样的方法交流《我要比洋人强》《祖国啊,我亲爱的祖国》

(1)《我要比洋人强》

问题:小振宁为什么有“我要比洋人强!”的诺言?

预设分享体会1:从小振宁的回答“我要比洋人强!”体会少年时代看到同胞饱受欺侮的小振宁内心那种强国的强烈愿望。指导朗读。

预设分享体会2:从小振宁回家路上在街上所见的情景,体会振宁之所以立志“要比洋人强”的真正原因。指导朗读小振宁内心的疑团。

拓展小结:读了这篇文章,让我们想到了“为中华之崛起而读书”的少年周恩来,想到了为捍卫祖国尊严而挂着“我是中国人”的牌子挺着胸膛,昂首阔步走在美国的大街上的吉鸿昌将军。这也是我们每一个中国人内心共同的强烈愿望,那就是希望祖国强盛,不受外辱。

(2)《祖国啊,我亲爱的祖国》

问题:想一想,作者眼中的祖国是怎样的?

预设:一提起祖国,人们往往会想起长江、长城、黄山、黄河,四大发明、地大物博……以一种貌似豪放实则空洞的词藻,去歌颂祖国的强盛伟大。舒婷反其道而行之,独辟蹊径,直面祖国灾难深重的古老历史与严峻的现实,选取大量新鲜活泼、意义隽永的意象,以舒缓深沉的节奏唱出了实实在在的对祖国的款款深情。

在诗人心目中,祖国不再是大而空的概念,而是饱经沧桑的过去、贫穷凋敝的现实与黎明希望的交织体。作为抒情的主体,诗人让自己与诗中的意象相互融合,让物化的自我形象,汇注于祖国的形象之中。诗人既是生长在祖国母亲怀抱里的一个简单的个体,又是与祖国一同经受苦难屈辱、一同挣脱羁绊、一同走向希望的统一体。

拓展小结:读诗必须用心灵去读,才能读出真情,才能更好地把握好作品的内在思想意义。今后同学们要用你的眼睛发现生活中的真善美,用心灵去感受生活、感悟人生,用你的笔去歌颂我们伟大的祖国。

(五)深化认识,升华主题

1.孩子们,通过刚才的阅读,我们对“祖国”又有了进一步的感悟和理解。那么,现在、或是将来走上不同岗位的你,想对我们伟大的祖国说些什么呢?(根据交流板书关键词语)

2.小结:(音乐渐起)老师这里写了一首小诗,来,让我们一起来读一读,相信我们对“祖国”又有了新的理解。

祖国

很小的时候,

听妈妈讲,

祖国是飘扬的五星红旗,

是庄严雄壮的国歌,

是屹立在东方的一只雄鸡,

祖国,

是多么的神圣!

上学了,

书本上的课文告诉我,

祖国,是饱受列强欺凌时的英勇斗争,

是为中华之崛起而读书,

是戍边卫国的奉献,

祖国,

是多么的尊严!

慢慢的,

我还懂得,

祖国,是每一个炎黄子孙共同的名字,

更是海外游子魂牵梦萦的挂念,

祖国,

是心中的守望!

我会与祖国同呼吸,共命运,

因为,

我的身体里涌动的是龙的气息,

我的血脉里流淌的是中华民族的血液,

祖国──

永远在我心中!

(深情地)我们与祖国同在,我们的根在祖国,我们与她同命运、共呼吸。国家兴亡,匹夫有责,让我们从现在起,为建设一个繁荣、富强、民主、文明的中国而努力吧!

(六)板书设计

拓展阅读课

《哨卡》──甘于奉献

《我要比洋人强》──立志报国

《祖国呵,我亲爱的祖国》──情系中华

回顾提升课

(第8课时)

一、教学目标

1.学会运用“借助语言文字,想象课文描述的情境,联系生活实际,想象文章背后的故事”的方法回顾本单元的课文内容,合作学习,展示积累。

2.积累与“爱国”有关的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国民族英雄,在交流中共享积累的乐趣。

3.能运用平时积累的语言材料进行表达,提高学生的语言表达能力和写作能力。

4.推荐阅读《钢铁是怎样炼成的》,确定感兴趣的话题,学习课外研究方法,自主课外阅读探究。

二、教学重难点

1. 积累与“爱国”有关的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国民族英雄,在交流中共享积累的乐趣。

2. 能运用平时积累的语言材料进行表达,提高学生的语言表达能力和写作能力。

三、前置学习活动

课前布置学生分组完成有关“爱国”有关的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国民族英雄的资料。

四、教学课时 1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)主题回顾,激情导入

1.同学们,请大家回忆一下,这几篇文章有什么相同点?学生汇报。

2. 过渡:本单元的主题是“心中有祖国”,安排了《我们爱你啊,中国》《郑成功》《把我的心脏带回祖国》《古诗两首》。从祖国值得我爱,到爱国的具体体现——心中有祖国,从中国的郑成功到国外的肖邦,从唐朝的杜甫到宋代的陆游,从古至今,从内到外,大凡祖国的儿女没有一个不爱国的。这也增强了我们的爱国热情。今天我们就来回顾一下我们本单元的学习内容。

(二)回顾“爱国”,展示积累

1. 回顾爱国诗

(1)播放祖国各项图片——壮丽山河、丰富物产、多样民族、和谐自然等,并配以乐曲《我爱你,中国》。

引背:我们的祖国是“可爱”的,她幅员辽阔、山河壮丽、物产丰富、民族多样、历史悠久、成就辉煌,所以,我们心底里发出这样的赞叹!

我们爱你啊,中国!

我们爱你,——

(指多名学生背诵,师生共评。)

(2)不仅我们热爱自己的祖国,从唐朝的杜甫到宋代的陆游,他们都念念不忘自己的祖国,无论是“喜”还是“悲”,虽心情不同,但爱国的情感是一样的!

出示《闻官军收河南河北》和《示儿》两首古诗课件。

指名背诵,全班背诵。

2.我们不仅有爱国诗人,还有我们的民族英雄,这一单元我们认识了——郑成功。

一提起郑成功,你想到了哪些爱国词语?

指名回答。

3.世界的爱国精神都是相通的。从中国的郑成功到国外的肖邦,从古至今,从内到外,大凡祖国的儿女没有一个不爱国的。

播放《把我的心脏带回祖国》插图。引导背诵第二自然段。

环节二、实践——重点突破,语意兼得

(三)积累巩固,拓展延伸

1.回顾完了课文内容,请同学们拿出“学海拾贝”,在小组内交流各自积累的关于“爱国”的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事及一些历史上的爱国英雄。

2.分组展示自己了解到的和收集到的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事及一些历史上的爱国英雄。

3.总结归类,学生诵读比赛。

(1) 读一读爱国的名言。

位卑未敢忘忧国。——陆游

天下兴亡,匹夫有责。—— 顾炎武

祖国如有难,汝应作前锋。——陈毅

为中华崛起而读书。—— 周恩来

锦绣河山收拾好,万民尽作主人翁。——朱德

(2) 诵一诵爱国的诗句。

长叹息以掩涕兮,哀民生之多艰。——屈原《离骚》

捐躯赴国难,视死忽如归。——曹植《白马篇》

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。——陆游《示儿》

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥《过零丁洋》

(3) 唱一唱爱国的歌曲。

《红星歌》……邬大为、魏宝贵词 傅庚辰曲

《歌声与微笑》……王健词 谷建芬曲

《歌唱二小放牛郎》……方冰词 劫夫曲

《让我们荡起双桨》……乔羽词 刘炽曲

(4) 赏一赏爱国的诗歌。

俺爱这土地

艾青

假如俺是一只鸟,

俺也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着俺们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后俺死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么俺的眼里常含泪水

因为俺对这土地爱得深沉……

(5)赞一赞爱国民族英雄。

岳飞 郑成功 戚继光 杨延昭 文天祥 林则徐 于谦 邓世昌

(6)讲一讲爱国的故事

学生汇报所搜集的有关爱国的故事。

环节三、总结——积累拓展,读写训练

(四)主题拓展,实践运用

1.过渡:关于“爱国”的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国民族英雄还有很多,我们不仅从中受到了教育,增强了爱国的意识,而且加深了对主人公爱国之情的理解,有人说爱不需要理由,但是我想,爱我们的祖国爱我们的家乡却有一千一万个理由,不是吗?

我们的家乡枣庄,虽没有杭州的美,桂林的奇,但也是一个人杰地灵的地方,展示家乡的资料(图文并茂):风景篇、特产篇、美食篇、文化篇……

请你模仿《我们爱你啊,中国》的结构,尝试以《我们爱你啊,枣庄》为题创作一首诗,表达对家乡的喜爱赞美之情。

2.好书推荐,课后延伸

世界的爱国精神都是相通的。《郑成功的故事》,鼓励着一代又一代中国人;《钢铁是怎样炼成的》中的保尔精神鼓舞着战斗在前线的苏维埃青年同法西斯浴血奋战。请同学们课后阅读《钢铁是怎样炼成的》。

第一单元 心中有祖国

一、单元整体概述

本单元的人文主题是“心中有祖国”,共安排了四篇课文,诗歌《我们爱你啊,中国》记叙文《郑成功》《把我的心脏带回祖国》以及《古诗两首》。

本单元的主题一致,但体裁却各不相同,有现代诗、古诗和记叙文。几位作者用不同文体,分别向读者讲述了不同时代、不同国家的人关心祖国命运,为祖国的统一而不停努力的故事。在表达特色上,古诗和现代诗语言凝练,结构完整紧凑,感情强烈,富有节奏感和韵律美;叙事写人的文章都是通过人物的语言、动作、神态等刻画人物形象;在叙述上有详有略,在用词上,词语的感彩在文中有着充分的体现,值得引领学生细细品析。为了扩大阅读量,充分落实单元主题目标,我们又进行了拓展阅读《怀念母亲》《祖国啊,我亲爱的祖国》《乡音》等爱国文章。

二、单元教学目标

1.运用自主学习和合作学习,正确熟练地认读本单元的25个生字和7个二类字;能正确规范地书写生字,重点书写“瓷”“脊”“兽”“蔽”“镰”“黎”等字;能借助字词典或联系上下文理解课文中生字新词的意思。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,掌握课文的主要内容,敢于质疑;学会浏览课文,能根据需要搜集资料,并围绕感兴趣的问题自主探究学习,扩大知识面。

3.借助语言文字,学习、运用“想象课文描述的情境,联系生活实际,想象文章背后的故事”等方法读懂课文,初步领悟文章表情达意的方法,体会作者的思想感情。

4.在对课文的理解、朗读、背诵中,积累语言,增强语感。

三、学情分析

六年级学生多数有着良好的学习习惯和端正的学习态度,我们从四年级开始一直教学生结构化预习,他们已经掌握了一些自主预习,合作探究的方法,但考虑到这种从一个单元的角度对课文进行学习还是第一次,所以我们更注重方法的指导。

本单元的主题为“心中有祖国”,作为已经具备一定阅读能力的六年级学生来说,对单纯的课文内容理解不会有过多的问题,但对领悟文章内涵、感受语感、深刻地去体会理解作者要抒发的爱国感情,有一定的难度。因此,我们指导学生“借助语言文字,学习、运用想象课文描述的情境,联系生活实际,想象文章背后的故事等方法读懂课文,初步领悟文章表情达意的方法,体会作者的思想感情。”通过这一教学重点,引导学生展开想象,达到语言文字训练和情感熏陶的有效结合。指导学生学会技巧,再运用迁移方法阅读课外书,不断提高学生的语文素养。

四、单元教学整体设计

课时

教学内容

基本课型

教学目标

教学流程及方法

第一课时

检查预习(生字词、朗读、课文内容),整体感知

“单元整 体感知”课

1.掌握本单元的生字词,能够正确认读并规范书写。能正确、流利的朗读课文。

2.能通过自主学习、小组合作交流等方式初步感知课文内容,重点指导理解《古诗两首》内容的方法;小组合作质疑解疑。

3.体会人物情感,提炼单元主题,明确学习目标。

1.检查预习情况。

2.小组合作质疑解疑。

3.体会人物情感,提炼单元主题。

第二课时

《我们爱你啊,中国》

“方法指导”课

1.有感情地诵读诗歌,初步掌握读诗歌想象画面的方法,感受诗歌描绘的情境,理解诗歌内容,感受祖国的“可爱”之处,激发爱国之情。

2.通过反复吟诵,感受诗歌的句式特点,并能模仿诗歌中第二至六节这样明显的语言范式进行创编,写一到两节。

1.初步掌握读诗歌想象画面方法,感受祖国的可爱之处,感受作者对祖国的赞美和热爱,有感情地诵读诗歌。

2.仿写诗歌的第二至六小节。

第三、四课时

《古诗两首》

1.“方法指导”课

2.“方法实践”课

1.能正确、流利、有感情地诵读古诗,背诵古诗。

2.通过反复吟诵古诗,理解诗句中重点词和诗句的意思,并能说出两首诗描写的“一喜一悲”的不同心情。

3.运用读诗歌想画面的方法,想象古诗描述的情境,体会古诗背后的故事;并能写出诗人“喜欲狂”的表现,感受诗人抒发的爱国情感。

1.学习两首古诗,用“读诗歌想画面”的方法,想象古诗描述的情境。

2.把想象的画面描绘出来。

第五课时

《郑成功》

“方法指导”课

1.借助语言文字,想象收复台湾时作战的画面,了解文章背后的故事。感受郑成功和他的军队的爱国热情。能复述课文。

2.能联系上下文和自己的积累读懂词语的意思,辨别感彩,体会其表达效果。

3.抓住描写人物的神态、语言和动作的词语,想象课文描述的情境,学习课文这种通过细节来表现人物品质的方法,并尝试运用。

1.回顾故事内容,理清写作顺序。

2.学习郑成功收复台湾、建设台湾的事,想象课文描述的情境。

熟读课文,复述课文。

4.总结写法,学以致用。

第六课时

《把我的心脏带回祖国》

“方法实践”课

1.借助语言文字,想象课文描述的“送别——创作——与世长辞”等几个场景,了解故事的主要内容,走进人物内心,感受肖邦悲壮的爱国情怀。

2.想象“送别”的场景,背诵第二自然段。

3. 学习作者通过几个不同的场景,按事情发展的顺序集中表现人物精神的表达方法。

1.明确学习目标,了解课文的表达顺序。

2. 想象课文描述的“送别——创作——与世长辞”等几个场景,走进人物内心,感受肖邦悲壮的爱国情怀。

3.总结写法,进行小练笔。

第七课时

阅读主题为“心中有祖国”的相关文章,实践运用

“拓展阅读”课

1.运用“想象课文描述的情境,体会文章背后故事”的方法,阅读配套专题文章,增强学生阅读视野,并通过阅读进一步增强学生的爱国情感。

2.推荐阅读《钢铁是怎样炼成的》,确定感兴趣的话题,指导课外研究方法,自主课外阅读探究,全班汇报。

1.回顾主题;

2.深化认识;

3.自主阅读;

4.合作探究;

5.全班汇报;

6.交流点拨。

第八课时

回顾一个单元的学习内容, 进行诵读、补充、拓展等综合训练,积累语言。

“回顾提升”课

1.学会运用“借助语言文字,想象课文描述的情境,联系生活实际,想象文章背后的故事”的方法回顾本单元的课文内容,合作学习,展示积累。

2.积累与“爱国”有关的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国民族英雄,在交流中共享积累的乐趣。

3. 能运用平时积累的语言材料进行表达,提高学生的语言表达能力和写作能力。

1.对本单元文章进行总体回顾,加深认识。

2. 小组内交流各自积累的关于“爱国”的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国英雄。

3.主题拓展,实践运用。

单元整体感知课

(第1课时)

一、教学目标

1.掌握本单元的生字新词,能够正确认读并规范书写生字。重点书写“瓷”“脊”“兽”“蔽”“镰”“黎”等生字,能正确、流利地朗读课文。

2.通过自主学习、小组合作交流等方式初步感知课文内容,重点指导理解《古诗两首》内容的方法;小组合作,质疑解疑。

3.体会人物情感,提炼单元主题,明确学习目标。

二、教学重点

教学重点:掌握本单元的生字新词,能够正确认读并规范书写生字。能正确、流利的朗读课文。

教学难点:能通过自主学习、小组合作交流等方式初步感知课文内容,质疑解疑。

三、前置学习活动

1.提前一天布置学生自主朗读课文,正确认读生字新词,联系上下文、借助工具书了解生僻词语的意思,做到正确、流利、有感情地朗读课文。

2.准确把握课文主要内容,提出探究问题,搜集相关资料。

四、教学课时 1课时

五、教学过程

(一)激情导入,揭示主题

1.同学们,每当提到“祖国”这个词,你想到的是什么?(学生自由回答)(地大物博、山河壮丽,家的温暖、爱的港湾……)播放祖国各项图片——壮丽山河、丰富物产、多样民族、和谐自然等,并配以歌曲《我爱你,中国》。

2.在我们心中,祖国是一幅美丽的画,有巍峨的高山,有澎湃的江河,怎么看都看不厌;在我们心中,祖国又像一首感人的歌,有时舒缓,有时激昂,怎么唱都唱不完。饱经风霜的祖国,风风雨雨,永不停步;坎坎坷坷,奋力拼搏。我们的祖国妈妈用坚强的臂膀,挺拔的身躯,顽强的毅力为我们撑起了一片蔚蓝的天空!?

今天,我们一起走进第一单元的课文,感受文中每个人心中的祖国!

(二)合作学习,检查字词。

1.课前同学们已经做好了预习,下面我们结合预习汇报单在小组内交流一下。

2. 全班交流展示。

(1)出示词语:

银装素裹 浓妆淡抹 波澜壮阔 景德镇陶瓷 天工巧夺 滚滚春潮

慷慨激昂 横行霸道 喜出望外 惊恐万状 载歌载舞 负隅顽抗

溢满眼眶 悲愤欲绝 一腔热血 弥留之际 亡国之恨 与世长辞

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂

①指名读第一组词语。读了这组词语,你的眼前浮现了什么样的画面?指名回答。

②指名读第二组词语。这组的六个成语,你发现他们的感彩有什么不同吗?你能选一个词说一句话吗?

③指名读第三组词语。这组词语都是写谁的?(肖邦)他给你留下了怎样的印象?

你能理解带点的字和它所在的词语的意思吗?全班交流,教师点拨。

④指名读第四组的诗句,指导“妻子”的不同读音。

(2)结合预习单,本单元你重点识记的生字是哪几个?重点指导“瓷、脊、蔽、镰、黎”等几个字的写法。

“瓷”下面的“瓦”的横折弯钩不要写成横折斜钩;

“脊”上面部分要收紧,“人”的两笔之间要宽大些,罩住下面的“月”字。

镰刀的“镰”,有半部分“广”字头下面是“兼”。

“黎”中间的撇捺要舒展,最下面不要写成“水”。

(三)检查朗读,熟读课文。

同学们,本单元一共有四篇课文,你读得怎么样呢?现在我们各小组在组长的带领下轮读课文。

(1)《我们爱你啊,中国》:根据每一次“我们爱你”“爱”的内容不同,请一组学生分小节朗读。重点指导读准平舌音“瓷”和翘舌音“硕”。

(2)《郑成功》:根据对郑成功收复台湾的描写,指名朗读3、4、5自然段。

重点指导两个多音字的读音:

héng(横竖) zǎi(记载)

横 载

hèng(蛮横) zài(载歌载舞)

(3)《把我的心脏带回祖国》:找到肖邦告别亲人,忘我创作的段落,指名朗读2、3、4自然段。

(4)《古诗两首》:体会诗人的爱国情感,指名读两首诗。指导读准“妻子”的“子”在这里读zǐ。

(四)小组交流,感知内容。

课前我们已经对课文进行了结构化预习,每课主要写了什么呢?请同学们在小组内交流概括,并说说概括的方法。

1.结合预习单,各学习小组在组内交流概括,并说说概括的方法。

2.各小组选择一课全班交流。

(1)诗歌《我们爱你啊,中国》:这首诗歌赞美了祖国的美丽富饶以及悠久的历史、光辉的成就,抒发了作者对伟大祖国的无比热爱之情。

方法:抓住每小节诗的主要内容,再将节意串联起来。

(2)记叙文《郑成功》:这一课写了民族英雄郑成功收复台湾、建设台湾的伟大功业,歌颂了郑成功的爱国热情和民族气节。

方法:抓住主要人物,事件的起因、经过、结果 ,抓住起总结全文作用的句子。

(3)记叙文《把我的心脏带回祖国》:讲的是波兰音乐家肖邦在异国他乡不忘亡国之恨,弥留之际请求把心脏带回祖国,表达了对祖国强烈的爱。

方法:抓住交代人物、事件起因结果的关键词句。

(4)叙事诗《闻官军收河南河北》:写的是杜甫携妻儿流落他乡,因多年战乱被平息,祖国重新获得统一而欣喜若狂的思想感情,表达了诗人对祖国、对人民深沉的爱;《示儿》是南宋诗人陆游的绝笔,以遗嘱的口吻表达了对收复失地、重新统一祖国的无比渴望。

方法:弄懂诗中不懂的字词意思,再将诗句的意思连起来。(重点指导两首古诗内容的把握。)

(五)合作探究,质疑解疑

1.看来大家的结构化预习完成的很好,你还有没有不懂的词语或者问题呢?说出来大家一起交流。要能大胆提出自己的问题,并就别人提出的问题勇于发表自己的看法。

2.组内交流不懂的问题。教师巡回指导了解。

3.全班交流。预设:

(1)《我们爱你啊,中国》:诗歌中出现了几次“我们爱你”?重复吗?(总—分—总)

(2)《郑成功》:民族英雄郑成功为什么能收复台湾?(决心、准备、实力、信心、团结……)

(3)《把我的心脏带回祖国》:肖邦为什么要请姐姐把他的心脏带回祖国?(不得不离开、思念、不忘祖国)

(4)陆游既然知道人死后万事皆空,为什么还叮嘱儿子“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”呢?(他盼望祖国的统一,相信这一天很快就会到来,表现了他深厚真挚的爱国情感。)

?(六)提炼主题,明确目标

1.默读单元课文,结合预习单,再次对比思考四篇文章、四位作者交流的共同话题。

2.各组交流发现,并说说理由。

(1)引导:作者提到的人物“郑成功”“肖邦”,诗人“杜甫”“陆游”本身,他们的心中都装着祖国,收复失地、祖国的统一是他们毕生的愿望,他们的心中都有祖国!

板书:心中有祖国

(2)通过预习,你还提出了什么问题? 小组代表汇报,全班汇总。

3.围绕“心中有祖国”质疑,提出学习目标。

本单元是同一主题——“心中有祖国”,但有着不同的表现形式,学习本单元,我们就用“借助语言文字,想象课文描述的情境,联系生活实际,想象文章背后的故事”的方法,从而读懂课文,初步领悟文章表情达意的方法,体会作者的思想感情。这就需要我们细读课文、深入思考,还有的需要我们小组合作、互相探讨,就让我们共同期待下节的品读课吧!

六、板书设计:

第一单元

《我们爱你啊,中国》

《郑成功》 心中有祖国

《把我的心脏带回祖国》

《古诗两首》(《闻官军收河南河北》和《示儿》)

方法指导课(《1 我们爱你啊,中国》)

(第2课时)

一、教学目标

1.有感情地诵读诗歌,想象诗歌描绘的情境,联系生活实际,理解诗歌内容,感受祖国的“可爱”之处,激发爱国之情。

2.通过反复吟诵,感受诗歌的句式特点,并能模仿诗歌中第二至六节这样明显的语言范式进行创编,写一到两节。

二、教学重难点

重点:有感情地诵读诗歌,想象诗歌描绘的情境,联系生活实际,理解诗歌内容,感受祖国的“可爱”之处。

难点:通过想象和反复吟诵,感受诗歌的句式特点,并能仿照第二至六节写一到两节。。

三、前置教学活动

1.课前要求学生收集有关祖国美景、历史文化等方面的资料,使学生对祖国有一种直观上的认识,同时也提高学习兴趣。

2.自主读懂诗歌,不懂的地方提出问题,自己尝试解决。

3.反复诵读诗歌,标画出感受深刻的内容,展开丰富的想象,感受作者对祖国的热爱之情、赞美之情。

四、教学课时 1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)导入新课,激发感情

1. 同学们,通过上节课的“整体感知”课,我们已经把第一单元的四篇课文都能正确、流利地读下来了,而且通过预习,我们知道本单元的主题是“心中有祖国”,四篇课文分别用了不同的表现形式,这节课我们先来走进第一首诗《我们爱你啊,中国》。板书课题,齐读课题。

2.请自由朗读一遍诗歌,想想,诗人围绕“爱祖国”写了哪几方面的内容。

环节二、实践——重点突破,语意兼得

(二)整体感知,理清思路

1.同学们,现在我们回忆一下,《我们爱你啊,中国》这首诗歌,作者从哪些方面讲述了祖国的可爱之处?(幅员辽阔、山河壮丽、物产丰富、民族多样、历史悠久、成就辉煌六个方面)

板书: 幅员辽阔

山河壮丽

物产丰富

民族多样

历史悠久

成就辉煌

(三)精读感悟——“幅员辽阔”

1.在老师的脑海中有四幅美丽的画,请大家闭上眼睛,老师把这四幅画读给大家听。(课件音乐)师配乐朗读课文第1节,生闭上眼睛想象在眼前出现了怎样的画面。 (1)你仿佛看到了什么样的画面? 预设: 东海日出 北国雪景 师评价引读:真美啊!这么美的画面你能读好吗? 高原星空 南国春色 师评价引读:这么美的星星,你能用朗读表现出来吗? ……

(2)除了一幅幅画以外,你还感受到了什么?从课文哪里体会到的呢?

(板书:幅员辽阔)

依据学生回答,适时出示“中国地形简图”,同学们,这就是我们中国的地形图,她东起东海,西至帕米尔高原,北起大兴安岭北麓,南至曾母暗沙,方圆960万平方公里。

抓住“灿烂的太阳、群星闪烁”“银装素裹、盎然的春色”这两对词语进行对比,让学生体会到在同一时间,祖国东西部时差跨度大、南北季节反差明显,感受祖国幅员辽阔,总写热爱之情。

2.练习感情朗读,读出祖国幅员辽阔,对祖国深深热爱之情。

3.师点评:作者虽然没有在诗句中出现大、辽阔之类的词,但我们通过想象分明感受到祖国国土的特点,面对国土面积世界第三、亚洲第一的祖国,我们怎么会不热爱?

引读——背诵。

4.这些美妙的词不是诗人随心所欲写的,而是诗人匠心独到之处,这是作者的构思巧妙。

(四)精读感悟——自学研读,品味诗文

1.出示自学要求:

(1)从2—6小节中选择自己喜欢的小节,反复读读,抓住最有感受的词,想象诗歌描绘的情境,并结合自己搜集到的资料,想一想你体会到了什么?可以在文字旁写写批注。

(2)小组内交流彼此的感受或想法。

2.教师有选择性地参与到某个小组的交流中,了解掌握小组活动情况。

3.引导交流。(在交流过程中,引导学生大胆想象、相互补充,教师也可以作相应的补充,以此提升学生的认知和感悟。)

教学预设:(依据学生谈到的内容课件出示小节)

(1)第二小节

引导学生谈感受。(出示诗句)教师抓住“清奇俊秀、浓妆淡抹、云雾飘渺、 波澜壮阔”四个词加以引导,谈出自己想象到的画面。

①你仿佛看到了一幅怎样的画面?

②多媒体演示诗中描绘的画面,感受祖国山河的壮丽。

③结合板书小节:这16个字,四个短语,表达了诗人对伟大祖国的热爱,这就是诗歌语言的另一特色“语言凝练”。

④你还了解哪些祖国的名胜古迹、名山大川?全班交流。

⑤自我陶醉读——深情地,用朗读表达你心中的赞美。

⑥背诵。

(2)第三小节

①交流感受。可根据第二小节的学习,引导学生抓住关键词想象画面。

②多媒体演示诗中描绘的画面,感受祖国丰富的物产。

③品味诗歌语言特点。

出示例句:

龙井茶的清香

清香的龙井茶

学生反复读,引导学生体会将形容物产特点的词放在后面,更有利于突出其特点。

④用上面的句式说说我们伟大的祖国还有哪些物产?

⑤伙伴竞赛——感情朗读。背诵。

(3)第四小节

①学生生谈体会。教师引导学生联系生活实际,抓住地名“傣家竹楼”“布达拉宫”“吐鲁番”“大草原”展开联想,想象傣家月下的浪漫、阳光照耀下布达拉宫的雄伟与金碧辉煌、在一碧千里的大草原上奔腾的骏马以及那茫茫戈壁滩蹒跚而行的骆驼,体会到少数民族的风土人情。

②感情朗读——好友推荐读。

③除了文中所讲的,你还知道哪些别具风情的民族特色?尝试仿照文中的样子,说上一句。

(4)第五小节

①继续谈感受。适时引导学生联系《上下五千年》的阅读体会,说说中国五千年的悠久历史、灿烂文化,如:盘古开天辟地/甲骨文/四大发明/《九章算术》/《本草纲目》/地动仪/唐诗宋词元曲明清小说……

②改革开放的伟大成就(附:资料阅读。同时回顾课文《在大海中永生》)

③齐读。

(5)第六小节

①这一节学生谈论起来会有些难度,教师依据课堂生成,适当引导学生联系旧知、经验,如:赞美松树、梅花的诗歌,民族人物等。理解“伟岸”“高洁”“博大的胸怀”“恢弘的气魄”。

②激情渲染:正是我们中华民族的优秀儿女为之流汗,为之奋斗,才在漫长的岁月里,逐渐形成了这中华民族的精神、气质!它像松树那样伟岸坚强,像梅花那样芬芳高洁;胸襟宽广,气魄恢弘。这一切,怎能不让人心生崇敬,怎能不让人生出爱的咏叹呢?齐读——

4.选择自己喜欢的小节,练习感情朗读。指名感情朗读。

5.联系上文,梳理探讨。整体出示第2——6节,看看句式上有什么特点? 交流中引出表现手法:回环往复

(板书:回环往复)

(五)精读感悟——照应全诗 升华情感

1.教师点拨,重点感悟。

(1)朗读第七节,说说“骄傲、自豪”是针对什么说的,“奋发、开拓”又是针对什么说的。

抓住“骄傲”、“自豪”、“奋发”、“开拓”,体会排比句式,感受作者所流露的为祖国繁荣富强而努力奋斗的情感。指导朗读排比句的气势。

(2) 有感情朗读,表现豪迈之气及为振兴中华而努力奋斗的坚定决心。

2.我们联系生活实际,想象诗歌描绘的画面,内心充满了对祖国的热爱之情,就让我们的内心激荡着美好真挚的情感,让诵读变得有声有色。我们再回顾这一幅幅画面,有感情的诵读这首诗歌。

自主练习——小组展示——全班展示——齐读成诵

3.结尾再一次点明了题目,是不是与第一节有重复的感觉?

(1)学生尝试谈想法。

(2)师引导:开头只为祖国的辽阔而感叹,而现在想到祖国有着无比壮丽的山河、世界闻名的特产、迷人的民族风物、灿烂的历史文化和伟大的民族精神,展望未来将会更加美好,更加辉煌,怎能不激动万分,情不自禁地发出赞叹。首尾呼应使诗歌更具感染力。(师板书:首尾呼应)

环节三、总结——积累拓展,读写训练

(三)积累拓展,读写训练

1.感悟诗歌特点。

(1)“我们爱你啊,中国”在诗歌中出现几次?在全诗中起什么作用?

①开头——结尾(首尾呼应),诗歌整体结构——总、分、总。

②作用:总结全诗、呼应开头、升华主题。

2.除了诗歌描写的内容之外,你还可以从哪几个方面表达对伟大祖国的赞颂和热爱?请同学们仿照诗中2—6小节的句式,以“我们爱你啊”为题,以“我们爱你——”起句,自主挑选一到两小节内容,根据原句进行仿写。

3.全班交流,教师当堂点评。

例句:

我们爱你——

珠穆朗玛的白雪皑皑,

西双版纳的鸟语花香,

长白林海的绵延千里,黄果树瀑布的飞流直下。

我们爱你——

皇家园林的金碧辉煌,

万里长城的雄伟壮观,

敦煌壁画的绚丽多姿,

秦兵马俑的恢弘大气。

3.朗诵《爱我中华》。

想象诗歌描绘的画面,配乐有感情的诵读这首诗歌。

4.再次有感情朗读诗歌。

(四)总结全文,布置作业

这首诗感情真挚强烈,许多句子直抒胸臆,很适合集体朗诵。你若有兴趣,可以为他选一个背景音乐,然后为他设计好领诵、齐诵部分,在班级活动时,可以作为一个节目来表演。

板书设计: 1.我们爱你啊,中国

幅员辽阔

山河壮丽 回环往复

物产丰富

民族多样 首尾呼应

历史悠久

成就辉煌

方法指导课(《4闻官军收河南河北》)

(第3课时)

一、教学目标

1.能正确、流利、有感情地诵读古诗,背诵古诗。

2.理解诗句中重点词和诗句的意思,并能说出两首诗描写的“一喜一悲”的不同心情。

3.通过反复吟诵古诗,想象古诗描述的情境,体会古诗背后的故事;并能写出诗人“喜欲狂”的情景,感受诗人抒发的爱国情感。

二、教学重难点

重点:通过反复吟诵古诗,想象古诗描述的情境,体会古诗背后的故事;

难点:通过想象,写出诗人杜甫“喜欲狂”的情景。

三、前置学习活动

1.根据老师布置的具体的预习要求,先自学诗文。借助工具书理解诗句意思。

2.上网或查阅图书搜集本课相关资料,圈划重点词语并解释,对于有疑问的地方做好标记,等待组内讨论交流,并做好班内汇报交流的准备。

四、教学课时:1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)复习导入,揭示课题

1.上节课我们学习了充满着爱国之情的现代诗《我们爱你啊,中国》,有感情地诵读诗歌,想象诗歌描绘的情境,感受到祖国的“可爱”之处,体会到诗人的爱国之情。这节课我们再来学习一首古诗《闻官军收河南河北》,它被称为杜甫“生平第一首快诗”。

2.板书课题。

3.对于学习古诗,你有什么好方法吗?指名回答。

大家说的非常好,学习古诗,先要了解它的写作背景,诗意,然后展开想象,读出诗的画面,想象它背后的故事,体会诗人的感情,最后熟读成诵。

出示方法:

朗读诗句,理解诗意。

展开想象,再现画面。

联系积累,丰富画面。

感悟诗情,熟读成诵。

这节课,我们就有感情的诵读古诗,想象古诗描绘的情景,了解古诗背后的故事,体会诗人的感情。

(二)展开想象,感知诗意

1.自由读诗,引导读出诗的节奏。

2.小组合作学习:把课前自己的理解和搜集的资料在小组内交流,对于疑难的地方全组同学交流。不能解决的疑难由小组长记录下来。

3.谁来说说题目的意思。(听说朝廷的军队收复了河南河北)

4.杜甫在听说朝廷的军队收复了河南河北后有什么反应呢?全班交流诗意。

重点指导:

(1)“漫卷”

随意的卷起来,指兴奋的不能读书了。

(2)“喜欲狂”

高兴得简直要发狂 。

你从诗中哪些词句体会到诗人的“喜欲狂”的心情?指名回答。

(从“初闻涕泪满衣裳”“漫卷诗书喜欲狂”“白日放歌须纵酒”“青春作伴好还乡”感受到。)

5.指名连起来说说诗意。

环节二、实践——重点突破,语意兼得

(三)联系积累,丰富画面。

杜甫的这首诗被称为他“生平第一首快诗”,这是在什么历史背景下写的,古诗所描写的当时情景是怎样的?表现了诗人什么样的情感?让我们再读古诗,想象古诗描绘的情境,体会它背后的故事。

1.诵读《闻官军收河南河北》,感受杜甫的“喜”

(1)结合《春望》学习一、二、三句诗,理解诗人的“喜欲狂”

(1)这首诗字里行间流露出诗人喜悦的心情,作者的这份“喜”从何而来呢?(剑外忽传收蓟北)

(2)为什么收复了蓟北诗人会如此欣喜若狂呢?让我们穿越时空,回到大唐那段不堪回首的历史吧。

出示 《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪(zān)。

(教师朗诵)轻声朗读杜甫沉郁悲壮、动慨千古的诗句,学生想象画面。

指名谈感受。

(3)经历了八年之久的战乱终于平定了,这对身处异乡的杜甫来说无疑不是天大的喜讯。请同学们朗读《闻官军收河南河北》前三句诗,并圈画出哪些词句表达了诗人的喜悦之情?交流、理解圈画的词语并加以体会。

涕泪满衣裳 愁何在 漫卷诗书 喜欲狂 放歌 纵酒

重点理解:漫卷 喜欲狂 妻子(古诗中指妻子和孩子,今指妻子,老婆。)

(4)学生发挥想象谈从“喜欲狂”想象到了什么样的情景?学生畅所欲言。

(5)朗读第四句,感受诗人归乡之途的欢快。

此时的杜甫已经五十多岁了,漂泊他乡,历尽沧桑,饱受战争之苦的他要重归故里,让我们和他一起在明媚的春光里踏上归途吧。

这句诗中出现了几个地名? 你能想象诗人这一路是怎样度过的吗?体会到诗人怎样的心情呢?(思念家乡,归心似箭)

有感情朗读最后一句,体会诗人的归心似箭及归途的欢快。

2.渲染主题,感悟爱国

(1)透过诗人洋溢着的“喜欲狂”,我们能看到诗人一颗的心在为何跳动,为何喜吗?(引导学生回归到诗人为收复失地、为国家统一而喜的主题上来)

(2)感受到诗人的爱国之情。

(四) 感悟诗情,熟读成诵。

1.一个喜讯成就了一首古诗,伴随着杜甫这首生平第一首快诗,让我们梦回大唐,与杜甫同欢喜吧,再来读一读这首诗。指名读,男女生赛读,齐读,配乐读。

2.背诵古诗。

环节三、总结——积累拓展,读写训练

(五)语言积累,迁移写话

1.同学们,这节课,我们通过诵读古诗,想象画面,了解了《闻官军收河南河北》这首诗背后的故事,正因为诗人精炼的表述,才让我们能展开想象,感悟诗情。我们以后在写作时,也要做到语言凝练,用词准确,这样你也会成为一名作家。

2.让我们也来发挥我们的想象,写一写杜甫听到朝廷的军队收复了河南河北后“喜欲狂”的情景。

3.全班交流,展示评改

4.总结:这节课,我们通过读古诗,想象诗歌描绘的情景的方法的学习了一首古诗,还能把自己想象到的写下来。以后再读古诗,就用这种读诗歌,想象画面的方法,相信你的感受会更深。

(六)板书设计:

闻官军收河南河北

涕泪 漫卷诗书

喜欲狂 爱国

放歌 纵酒 还乡

方法实践课(《4示儿》)

(第4课时)

一、教学目标

1.运用诵读古诗,想象画面的方法感受《示儿》一诗的意境,有感情地诵读、背诵《示儿》。

2.理解诗句中重点词和诗句的意思。通过反复吟诵古诗,想象古诗描述的情境,体会古诗背后的故事;写出陆游临终前对儿子的嘱托,感受诗人强烈的爱国热情。

3.通过对比,说出两首诗描写的“一喜一悲”的不同心情。

二、教学重难点

重点:通过反复吟诵古诗,想象古诗描述的情境,体会古诗背后的故事;

难点:通过想象,写出陆游临终前对儿子的嘱托,感受他强烈的爱国情感。

三、前置学习活动

1.借助工具书理解诗句意思。上网或查阅图书搜集本课相关资料,圈划重点词语并解释,对于有疑问的地方做好标记,等待组内讨论交流,并做好班内汇报交流的准备。

2.运用上节课习得的方法,试着想想这首诗描绘的情景。

四、教学课时:1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)总结学法,指导学习

1.上节课我们学习《闻官军收河南河北》这首诗,学习读诗歌想画面的方法感受诗歌背后的故事。你学会读诗歌想象画面了吗?引导学生自己说说如何想象画面。

2.这节课继续按照以下步骤学习古诗《示儿》:(出示课件)指名读。

朗读诗句,理解诗意。

展开想象,再现画面。

联系积累,丰富画面。

感悟诗情,熟读成诵。

(二)朗读诗句,理解诗意。

1.读懂古诗的意思,才可以帮助我们更好地想象画面,这首诗你懂吗?

2.小组交流。课前我们都预习了,请大家在小组内交流交流,把你知道的说给别人听一听,不知道的在小组内问一问,由组长汇总,一会儿我们一起来解决。

(1)小组交流。学生交流自己在预习中读懂的,不懂的在小组内问一问。

(2)指生交流汇报。

学生交流,教师重点提示:

示儿:示,告诉。告诉自己的儿子。

九州同:指全国统一

定:平定,收复的意思。

无:同“勿”,意思是不要。

乃翁:你们的父亲。

(3)指名连起来说说整首诗的意思。

(三)展开想象,再现画面。

1.诵读第一句诗,感受遗憾之“悲”

(1)指名读第一句诗,(重点解释词语:“元”:同“原”,原来的意思,“但”:只是 )

体会、交流:面对死亡陆游从容淡定,他最大的遗憾是什么?哪个字最能代表诗人当时的心情?(悲)

(2)结合历史背景理解诗人的“悲”。

说说课前了解到的历史背景,看看陆游生活一个怎样的时代中。(让学生学会收集资料,并运用资料加深理解诗句。)

学生有感情第一句诗。(要读出“万世空”的淡定与“不见九州同”的悲痛)

(四)联系积累,丰富画面。

1.拓展阅读,深化感悟“悲”

(1)陆游渴望见到九州同,10年过去了,20年过去了,50年过去了,至死他也没能见到。

出示:《秋夜将晓出篱门迎凉有感》

三万里河东入海,

五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,

南望王师又一年。

师、生齐读古诗。

读着这首诗,你的脑海中浮现了什么样画面?指名回答。

2.咆哮着的黄河东入大海,巍峨壮丽的华山耸入云霄,大好河山已被金兵的铁蹄践踏。被金兵奴役,被王师遗忘的中原老百姓望眼欲穿,盼来的却是——南望王师又一年。遗民日夜盼望的王师在哪?有一个叫林升的宋朝诗人知道:

《题临安邸》

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

师生齐读古诗,

3.南宋的统治者们在“上有天堂下有苏杭”的杭州西湖边醉生梦死、歌舞升平,他们早已把中原的老百姓丢到了九霄云外。诗人的心情不仅仅是悲痛,还有悲愤!

学生再读第一句诗。

4.品读第二句,感受遗愿之盼

①指名读,(理解词语:家祭、乃翁)谈谈陆游是怎样交待儿女的?从这句诗中感受到了什么?师板书:盼

②拓展练习。

在你的眼前浮现了一幅怎样的画面?想象诗人弥留之际,在病榻上怎样叮嘱儿子,儿子们怎样应允,把父子对话写具体。(学生交流想象到的情景)

陆游:______________________

儿子:______________________

陆游:______________________

儿子:______________________

环节三、总结——积累拓展,读写训练

(五)感悟诗情,熟读成诵

1.诵读全诗。

“王师北定中原日”这是陆游惟一的牵挂,陆游的悲与盼,这都源于他那一颗爱国之心。(多种方式诵读全诗。)

2.对比异同,感悟诗情。

(1)两位诗人渴望祖国统一的心相同,爱国的热情相同,表达的方式却不同。让我们把两首诗放在一起读一读。(引导学生进一步感受:《闻官军收河南河北》是通过“喜”来表达的,写作者听到祖国重归统一的极度的喜悦和急切还乡的心情;而《示儿》是通过“悲”来表达的,写作者临终前的牵挂,他所念念不忘的是没有见到“九州同”。)

(2)有感情地背诵这两首古诗,注意要把这一“悲”一“喜”两种不同的感情充分地表达出来,体会两大诗人的不同心境。全班一起背诵。

(六)提升情感,激发爱国热情。

小结:历年来,这些光照千古的诗篇为后人所传诵,他们的爱国精神成为后人效仿的楷模,激励着后人谱写出一曲曲气壮山河的正气歌,让我们继承先人的浩然正气,以自己的满腔热血谱写新的爱国诗篇,让巍巍华夏岿然屹立于世界民族之林。

(六)板书设计:

示儿

悲 —— 不见九州同

爱 国

盼 —— 北定中原日

方法指导课(《2郑成功》)

(第5课时)

一、教学目标:

1.借助语言文字,想象收复台湾时作战的画面,了解文章背后的故事。感受郑成功及军队的爱国热情。能复述课文。

2.能联系上下文和自己的积累读懂词语的意思,辨别感彩,体会其表达效果。

3.抓住描写人物的神态、语言和动作的词语,想象课文描述的情境,学习课文这种通过细节来表现人物品质的方法,并尝试运用。

二、教学重点、难点:

重点:借助语言文字,想象收复台湾时作战的画面,了解文章背后的故事。感受郑成功和他的军队的爱国热情。能复述课文。

难点:联系上下文读懂词语的感彩,抓住描写人物的神态、语言和动作的词语,想象课文描述的情境,学习课文这种通过细节来表现人物品质的方法,并尝试运用。

三、前置学习活动:

1.将课文读正确,读流利,找出疑问点,做标记。

2.查找有关郑成功的资料,了解场面描写的特点,为讲课中拓展小练笔做准备。

四、教学课时:1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)导入新课,明确目标

1. 同学们,我们已经知道这一单元课文的主题是“心中有祖国”,同一主题有不同的表现形式,《郑成功》一课,作者是又通过哪种方式来表达这种感情的呢?那就让我们带着无限的热情走近郑成功这位民族英雄。板书课题:《郑成功》

2.齐读课题。

(二)整体着手,感悟文本

1.《郑成功》一课主要写了哪两件事?(主要讲了郑成功收复台湾、建设台湾两件事。)

板书:收复台湾、建设台湾

2.下面让我们一起来理一理课文的层次和脉络,课文哪些自然段讲了收复台湾,哪些自然段讲了建设台湾呢?学生讨论回答师相机板书:2-6 7-8

3. 分别指名读“收复台湾”和“建设台湾”部分。

环节二、实践——重点突破,语意兼得

(三)品读《郑成功》,认识民族英雄

1.大家知道民族英雄郑成功赶走了台湾侵略者,收复了台湾,结束了它长达38年之久的奴隶般的命运,使台湾人民开始了新的生活。那么他是怎样收复台湾、建设台湾的呢?请同学们快速浏览课文2—8自然段,看看作者是如何从这两个方面表现郑成功的爱国之情的?画出相关语句,并说一说自己的理解。

2.全班交流,教师点拨。

重点指导:

(1)郑成功的语言、神态描写

出示:郑成功慷慨激昂地说:“台湾自古以来就是中国的领土,绝不允许侵略者横行霸道。我们一定要收复祖国的宝岛台湾!”

①神态描写。

理解“慷慨激昂”-----形容情绪语调激动昂扬而充满正气。

让我们也向郑成功一样,充满正气、慷慨激昂地读一读好吗?(学生齐读)

②语言描写。

从郑成功的这段话中,你都感受到了什么呢?(坚定的意志、收复台湾的决心、爱国……)从哪些词语中感受到的?(“自古以来”、“绝不允许”、“一定要”等词语)能把你的感受读出来吗?(指名学生朗读)

③走进背景,再次感受慷慨激昂。

郑成功为什么如此慷慨激昂地、坚定地要收复台湾呢?(一是荷兰侵略者强占了我国的宝岛台湾,残酷的奴役台湾同胞;二是郑成功十分爱国,不允许侵略者在我们自己的土地上横行霸道。)

师补充资料:残酷地奴役,到底有多残酷呢?根据历史记载荷兰人在台湾烧杀抢掠,无恶不作。他们将手无寸铁的居民赶到一个地方集中,然后架起大炮轰击,进行灭绝人性的大屠杀。台湾人民稍有反抗,他们就进行血腥镇压,对起义者残暴蹂躏(róu lìn),严刑拷打,任意杀害,甚至施以“车裂”、“五马分尸”等残暴刑法,有时是整个部落地进行屠杀。这在当时,就连荷兰远征队统帅宋克本人也不得不承认:“我们在中国沿岸的掠夺行为,激起了全中国的愤怒和反抗,他们把我们看成是谋杀者、暴君、海盗。我们对付中国人的手段确实也太过刻薄和残酷了。”

④带着理解感情读这段话。(重点突出“残酷奴役、恨透了)

我想此时此刻,你更能够体会郑成功的心情,一定能读好郑成功的那段话了。(学生齐读)

(2)郑军官兵的动作描写。

出示:英勇的郑军官兵冒着敌人密集的炮火,驾着舰船向敌军舰队冲去。他们将敌军舰队团团围住,使敌人的大炮失去了威力。

郑军官兵乘势用钩子钩住敌舰,一个个跳了上去。

①抓住“冒、冲、跳”等动作描写体会郑军的英勇善战、奋不顾身、机智勇敢,并指导读出这种感受。

②再读第五自然段,想象画面,说一说你的脑海中出现了怎样的画面?

指名描述。

(3)正面描写和侧面描写

出示对敌人的描写。为什么要写敌人的表现?

师小结:相对于前面的直接描写,这就叫侧面描写,它对人物形象起到了一个很好的烘托作用。具体来说就是更能够体现出郑军的英勇善战。(板书:直接描写和侧面描写)

3.练习复述。

(1)谁能够用“首先……接着……然后……最后……”的句式把郑军官兵作战的过程给大家复述一下?

(2)在战场上郑军官兵之所以表现得如此机智勇敢、英勇顽强,那是因为台湾是中国的领土。让我们再次大声向世界宣布:郑成功慷慨激昂地那段话。

学生感情齐读。

环节三、总结——积累拓展,读写训练

(四) 总结全文,积累运用

1.体会词语的感彩。

当台湾人民知道赶走了荷兰的殖民者,他们怎么样呢?谁能够用上出示的词语说一段话。

慷慨激昂 横行霸道 喜出望外 惊恐万状 载歌载舞 负隅顽抗

(指名学生回答)出示:( )样的敌人企图凭借着铁甲和大炮( ),可看到弹药库被炸,他们个个( )。台湾同胞听说郑成功的军队到了,个个( )。街头巷尾,人们( ),欢庆胜利。

师总结:同学们,联系前文,我们可以看到,用来形容我军民——正义的一方时,多用赞许、肯定、喜爱等感彩的词,我们称它为褒义词,这些词语的运用,更能够让我们感受到台湾人民那种兴奋地心情;而用来形容敌人――非正义的一方时,多用贬斥、否定、憎恨等感彩的词,我们称它为贬义词,而这些词语也更突显出了敌人丑恶的嘴脸。这样看来,这些词语在句子中都有着浓厚的感彩,它们能够更好地展现人物形象。希望同学们在习作中学会运用这样的词语。

2.不知有心的同学发现了没有,作者在描写收复台湾和建设台湾,哪个花费的笔墨最多呢?(学生回答:收复台湾)这在写法上,叫做详略得当。(随机板书:详略得当)希望同学们在我们以后的习作中,也不要面面俱到,而要做到重点突出,详略得当。

(五)读写训练,积累拓展

1.以“开学第一天”为题来练笔。

要求:选择我们这节课学习的一些写作方法展开描写。

提示:(1)我们开学的第一天的场面同学们都看到了,除了可以对我们老师和同学进行直接描写来表现外,我们还可以通过描写家长或者学校门口的车辆等来展示开学第一天的情况。

(2)开学了全校的同学总的表现怎么样,再选择一个班级的同学进行详细的描写;

(3)开学的这一天,你觉得哪一个时间段有东西可写,你就详细写那一个时间段的,略写其他时间段的。……

2.学生练写。

3.班级交流。

(六)板书设计

2.郑成功

收复台湾(详) 郑军官兵(正面描写)

建设台湾(略) 敌人 (侧面描写)

方法实践课(《3 把我的心脏带回祖国》)

(第6课时)

一、教学目标:

1.借助语言文字,想象课文描述的“离开——送别——创作——与世长辞”等几个场景,了解故事的主要内容,走进人物内心,感受肖邦悲壮的爱国情怀。

2.想象“送别”的场景,背诵第二自然段。

3.学习作者通过几个不同的场景,按事情发展的顺序集中表现人物精神的表达方法。

二、教学重点、难点:

重点:借助语言文字,想象课文描述的“离开——送别——创作——与世长辞”等几个场景,了解故事的主要内容,走进人物内心。

难点:学习作者通过几个不同的场景,按事情发展的顺序集中表现人物精神的表达方法。

三、前置学习活动:

1.将课文读正确,读流利,找出疑问点,做标记。

2.查找有关肖邦的资料,了解写作背景。

四、教学课时:1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)导入新课,揭示主题

1.同学们,我们已经知道这一单元课文的主题是“心中有祖国”,我们的心中有祖国,杜甫、陆游的心中有祖国,郑成功的心中有祖国,还有谁心中有祖国?今天,我们一起穿越历史的长河走进第三课,去感受一位伟大音乐家的炽热情怀,去聆听最壮美的旋律。

2. 板书课题,齐读课题。

(二)整体感知,概括场景

1.检查朗读,整体感知课文内容,提炼小标题,感知课文的表达顺序。

(1)分段轮读课文。

(2)引导学生思考,课文围绕肖邦,主要写了哪几个场景?进而给课文分段。

(3)提炼小标题,培养学生的概括能力。

①引导学生浏览课文后,用一个词来概括每段的内容。

根据学生的回答,随机板书:离开——送别——创作——与世长辞。

②引导学思考,作者是按什么顺序来写这四个场景的?了解课文的表达顺序。

板书:事情发展的顺序

2.概括课文内容。

引导学生按事情发展的顺序,用上前面四个词完整地概括课文内容,初步感受肖邦的人物形象。

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破

(三)精读感悟,感受人物形象。

过渡:作者重点描写了这四个场景中的哪个场景?(送别)下面我们就穿越历史的长河,走进1830年11月那个弥漫着薄薄雾霭的早晨。

1.品读送别的场面。

引导学生用小标题提炼送别的几个场景,理清段落内容。通过默读批注,抓住人物的语言、动作联系上下文读懂埃斯内尔把泥土作为“特殊礼物”送给肖邦的原因,结合课文第一段,走进人物内心世界,感受师生之间的真挚情感和老师对肖邦的深切希望,以及肖邦对祖国的留恋。

(1)浏览第二自然段,边读边想象,弄清文中写了告别的哪几个场景。

学生读后交流,教师相机板书:咏唱送别曲 老师的叮嘱 赠送银杯 登车离去

(2)默读课文,看看哪儿特别感动你,标划出关键语句,想象课文描绘的情景,简单写出理由。

(给学生充足的时间默读标划批注,引导学生真正走入文本,潜心会文。)

根据学生汇报顺序进行交流:

① 交流“咏唱送别曲”。

通过“特地”和《即使你远在他乡》的歌词补白:即使你远在他乡 , 。感受埃斯内尔与肖邦的师生情以及对肖邦的期望。

② 交流“老师的叮嘱”。

抓住“紧紧地”和老师的话,引导学生想象“埃斯内尔紧紧地握住肖邦的手”时激动的神情,体会“无论……都不要……”的深刻含义。

说话练习:无论……都不要……

③ 交流“赠送礼物”。

引导学生联系上文老师说的话,理解老师把祖国泥土作为“特殊礼物”送给肖邦,意在要他永远记着祖国,永远和祖国在一起。

④ 交流“登车离去”。

抓住“郑重”引导学生体会肖邦对祖国泥土的重视,抓住“回首”和“疾驰”看似矛盾的两个词,结合第一段,透过“瓜分”、“深渊”等词语,结合肖邦的特殊身份,链接课前搜集的资料感受肖邦不得不离开祖国的原因,感受他的不舍与无奈,让学生明白离开是为了给祖国做更大的贡献。进而引导学生体会肖邦复杂的内心世界,感受对祖国的爱。

(3)创设情境,指导感情朗读。

3.品读“创作”和“与世长辞”的场景。

指导学生抓住“悲愤欲绝”、“工作、工作、再工作”、“弥留之际”等词句,想象肖邦是怎样忘我的工作的。写出自己的体会,对不明白的地方大胆质疑,并通过读文解决问题,明白肖邦忘我工作的原因,感受他至死不忘自己的祖国的强烈爱国情感。

过渡:肖邦带着师生的叮嘱,带着祖国的泥土,告别了亲人,离开了深爱的祖国。这一别就是18年,在这18年中,他忘记自己祖国了吗?默读课文3、4、5、6自然段,标划批注,提出不明白的问题。

根据学生汇报顺序进行交流,并相机指导朗读。

(1)交流“拼命创作”。

预设一:根据学生汇报,抓住“悲愤欲绝”中“绝”的意思理解词语的意思,引导学生联系上下文提出问题,思考:肖邦是在什么情况下悲愤欲绝的?他有没有“绝”?他是怎么做的?感受肖邦虽身在法国,但心系波兰。

预设二:当学生汇报肖邦拼命创作部分时,引导学生抓住“全部倾注”、“工作、工作、再工作”、“彻夜”、“没有时间概念”等词句,联系上文,体会肖邦之所以拼命创作,不仅因为对音乐的爱,而更多的是以音乐为武器和侵略者做斗争,感受肖邦别样的爱国情怀。

(2)交流“与世长辞”。

重点抓住肖邦弥留之际说的那句话,引导学生质疑:什么是“弥留之际”?肖邦为什么请求姐姐把他的心脏带回祖国?透过 “弥留之际”、“紧紧握着”、“喃喃地”、“长眠”和肖邦语言等词句的品读,品味人物形象,感受肖邦至死不忘祖国的强烈爱国情感。

(3)小结:就这样,他带着思乡之情,亡国之恨在异国他乡与世长辞了,当时他才39岁啊。虽然肖邦离开了我们,但他心系祖国,恳请他的姐姐:——(齐读课题)。他的心脏被带回祖国,存放于华沙的教堂中;另外朋友们还将他那保存了19年的泥土撒在了他在异国他乡的的墓中,他永远和他深爱的祖国、人民在一起。再读课题。

环节三、回归整体——积累拓展,读写训练

(四)巩固拓展,总结提高

1.指导背诵第二自然段。

(1)课文内容我们已经理解,读的有些感情了,现在请同学们在熟读第二自然段的基础上练习背诵,一会交流记忆方法。

(2)学生轻声练习背诵,小组内互背讨论背诵方法。

(3)学生交流背诵方法,教师相机指导、提出参考方法。

①先把这段话里的人名、地名、曲名,难读难记的读熟记住,再按事情经过连起来背。

②我是根据文中描写的顺序,想象当时的场景。背诵课文第二自然段。(告别亲友离华沙→师生咏唱送别曲→老师的叮嘱→赠送礼物→肖邦接杯登车离去)

③我把意思弄清楚后,再按照顺序一部分一部分熟读,把前后连起来。(告别亲友离华沙→师生咏唱送别曲→老师的叮嘱→赠送礼物→肖邦接杯登车离去)

(4)同学们创造了很多好的背诵记忆的方法,各自按照自己的方法练习并背诵。

(5)展示背诵。

2.引导学生回顾前两篇课文的表达方法,与本课做对比。

回顾前两篇课文,引导学生初步了解同一主题不同的表现形式,学习作者通过几个不同的场景,按事情发展的顺序集中表现人物精神的表达方法。

第一课是从不同的侧面赞美祖国壮丽的河山,抒发对祖国的热爱之情。

第二课是通过郑成功收复台湾的历史功绩,表达对祖国的热爱之情。

第三课是选取不同场景,按事情发展的顺序,集中体现肖邦强烈的爱国主义精神。

3.读写训练,拓展延伸

(1)回忆自己熟悉的人,想一想他有什么特点或精神,有哪些典型的事例可以突出这些特点,学习本课的写作方法,简单地列一个提纲。

(2)小组内交流评价,明确写作方法。

(3)课下完成习作。

(六)板书设计

3.把我的心脏带回祖国

离开——送别——创作——与世长辞

事情发展的顺序

拓展阅读课

(第7课时)

一、教学目标

1.运用“想象课文描述的情境,体会文章背后故事”的方法,阅读配套专题文章,增强学生阅读视野,并通过阅读进一步增强学生的爱国情感。

2.分享同步阅读的学习内容,学习方法等,为有效同步阅读奠定基础。

二、教学重难点

重点:运用“想象课文描述的情境,体会文章背后故事”的方法,阅读配套专题文章,增强学生阅读视野,并通过阅读进一步增强学生的爱国情感。

难点:分享孩子同步阅读的学习内容,学习方法等,为学生有效同步阅读奠定基础。

三、前置学习活动

课前布置学生自主阅读《怀念母亲》《祖国啊,我亲爱的祖国》《乡音》等文章,扫除生字词障碍,初步感知文章大意。选择自己喜欢的文章采用圈画批注的方法,找出好词,划出好句,写好批注。搜集有关爱国方面的名言警句。

四、教学课时 1课时

五、教学过程

环节一、回顾单元主题,明确阅读目标

(一)音乐导入,揭示主题

(音乐《我的中国心》),一曲我的中国心,唱出了多少游子对祖国的倾情守望。今天,我们将再次走进“祖国”(板书)。在这一单元中,我们一起学习了四篇文章,它们是:

出示:《我们爱你啊,中国》《郑成功》《把我的心脏带回祖国》

《古诗两首》(《闻官军收河南河北》和《示儿》)

这四篇文章有一个共同的主题,那就是──心中有祖国(完成板书),齐读。

(二)回顾主题,深化认识

过渡:这四篇课文揭示主旨的形式可谓异彩纷呈,围绕专题,从不同角度表达了爱国情感,让我们从不同侧面感受到了古今中外、仁人志士的满腔赤子情怀,浓浓爱国之心,拳拳报国之志。

1.从这四篇课文中,你分别感受到了什么?(生交流)我们就来回顾整组文章,它的主题是“心中有祖国”,那么这些文章到底讲了些什么呢?又是什么让你感动呢?

2.师根据学生所述引导概括,相机板书。

《我们爱你啊,中国》──无比自豪;

《郑成功》》──民族英雄;

《把我的心脏带回祖国》──魂牵梦萦;

《闻官军收河南河北》──欣喜若狂;

《示儿》──至死不渝。

环节二、拓展课外阅读,做好读书批注

(三)自主阅读,交流感受

1.(过渡)在同步阅读教材中,也选编了六篇以“祖国在我心中”为主题的文章,我们重点阅读了其中的三篇(出示课件三篇文章题目)。前几天,老师已经布置让同学们进行了认真的阅读,并且填写了《同步阅读卡片》。请小组相互交流,看看你们的阅读体会是不是一样。可以读一读,再讨论讨论。(师巡视)

刚才老师看了看,同学们填写得都很认真,说明读书很用心。谁先来汇报一下,你读得最认真的是哪一篇?说说它的主要内容。

《哨卡》──甘于奉献

《我要比洋人强》──立志报国

《祖国呵,我亲爱的祖国》──情系中华

2.小结:从大家的汇报中,我们再一次感受到,热爱祖国是人世间最博大最纯洁的情感。最锦绣的画,是祖国壮丽的山河;最夺目的诗,是祖国灿烂的文化;最动听的歌,是祖国腾飞的足音。祖国多娇,让中华儿女自豪;祖国多娇,为其荣光、自由和富强,中华儿女前赴后继。每一篇文章都带给我们不一样的感动。

3.出示读书要求:

(1)我自读:不动笔墨不读书

读了这个文章,你有什么收获?结合“阅读提示”想一想。可从“主要内容”、“精彩句段”、“我的感想”、“我的疑问”等方面作简单批注。

(2)我交流:谈谈自己的收获。

小组内讨论一下自己的看法,准备在全班交流。

4.学生根据要求,自主阅读。

环节三、集体展示汇报交流,分享阅读收获

(四)展示交流,分享收获

读了《同步阅读》教材中的这几篇文章,老师相信,有一些地方一定打动了你们的心,能读一读或者讲一讲,然后告诉大家为什么吗?在汇报之前,请你先说说是哪篇文章的什么地方。(引导学生按课交流)

1.交流《哨卡》。

问题:将军为什么要一个上校和哨兵敬礼?

预设1:“假如他是你的亲人,你会这样?!”是故事的转折点,将军对高海拔边防哨卡战士的关心和上校刻意的安排以及他同样对战士的关心都在这一句话体现出来。指导朗读将军的语气(责问的,关怀的……)。

预设2:课文倒数第3自然段,将军向上校和他弟弟敬礼一段,体会将军那充满敬意的感动,体会上校兄弟俩对祖国边防事业的默默奉献。指导朗读。

拓展小结:每每读到这样的文章,我们就会想到,我们幸福安宁的生活都来自于无数为国防事业做出奉献的解放军官兵们;就会想到每一年的春节,他们不能与家人团聚,而把那幸福的时刻留给了我们在座的每一个人。我们要向他们致敬!

2.以同样的方法交流《我要比洋人强》《祖国啊,我亲爱的祖国》

(1)《我要比洋人强》

问题:小振宁为什么有“我要比洋人强!”的诺言?

预设分享体会1:从小振宁的回答“我要比洋人强!”体会少年时代看到同胞饱受欺侮的小振宁内心那种强国的强烈愿望。指导朗读。

预设分享体会2:从小振宁回家路上在街上所见的情景,体会振宁之所以立志“要比洋人强”的真正原因。指导朗读小振宁内心的疑团。

拓展小结:读了这篇文章,让我们想到了“为中华之崛起而读书”的少年周恩来,想到了为捍卫祖国尊严而挂着“我是中国人”的牌子挺着胸膛,昂首阔步走在美国的大街上的吉鸿昌将军。这也是我们每一个中国人内心共同的强烈愿望,那就是希望祖国强盛,不受外辱。

(2)《祖国啊,我亲爱的祖国》

问题:想一想,作者眼中的祖国是怎样的?

预设:一提起祖国,人们往往会想起长江、长城、黄山、黄河,四大发明、地大物博……以一种貌似豪放实则空洞的词藻,去歌颂祖国的强盛伟大。舒婷反其道而行之,独辟蹊径,直面祖国灾难深重的古老历史与严峻的现实,选取大量新鲜活泼、意义隽永的意象,以舒缓深沉的节奏唱出了实实在在的对祖国的款款深情。

在诗人心目中,祖国不再是大而空的概念,而是饱经沧桑的过去、贫穷凋敝的现实与黎明希望的交织体。作为抒情的主体,诗人让自己与诗中的意象相互融合,让物化的自我形象,汇注于祖国的形象之中。诗人既是生长在祖国母亲怀抱里的一个简单的个体,又是与祖国一同经受苦难屈辱、一同挣脱羁绊、一同走向希望的统一体。

拓展小结:读诗必须用心灵去读,才能读出真情,才能更好地把握好作品的内在思想意义。今后同学们要用你的眼睛发现生活中的真善美,用心灵去感受生活、感悟人生,用你的笔去歌颂我们伟大的祖国。

(五)深化认识,升华主题

1.孩子们,通过刚才的阅读,我们对“祖国”又有了进一步的感悟和理解。那么,现在、或是将来走上不同岗位的你,想对我们伟大的祖国说些什么呢?(根据交流板书关键词语)

2.小结:(音乐渐起)老师这里写了一首小诗,来,让我们一起来读一读,相信我们对“祖国”又有了新的理解。

祖国

很小的时候,

听妈妈讲,

祖国是飘扬的五星红旗,

是庄严雄壮的国歌,

是屹立在东方的一只雄鸡,

祖国,

是多么的神圣!

上学了,

书本上的课文告诉我,

祖国,是饱受列强欺凌时的英勇斗争,

是为中华之崛起而读书,

是戍边卫国的奉献,

祖国,

是多么的尊严!

慢慢的,

我还懂得,

祖国,是每一个炎黄子孙共同的名字,

更是海外游子魂牵梦萦的挂念,

祖国,

是心中的守望!

我会与祖国同呼吸,共命运,

因为,

我的身体里涌动的是龙的气息,

我的血脉里流淌的是中华民族的血液,

祖国──

永远在我心中!

(深情地)我们与祖国同在,我们的根在祖国,我们与她同命运、共呼吸。国家兴亡,匹夫有责,让我们从现在起,为建设一个繁荣、富强、民主、文明的中国而努力吧!

(六)板书设计

拓展阅读课

《哨卡》──甘于奉献

《我要比洋人强》──立志报国

《祖国呵,我亲爱的祖国》──情系中华

回顾提升课

(第8课时)

一、教学目标

1.学会运用“借助语言文字,想象课文描述的情境,联系生活实际,想象文章背后的故事”的方法回顾本单元的课文内容,合作学习,展示积累。

2.积累与“爱国”有关的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国民族英雄,在交流中共享积累的乐趣。

3.能运用平时积累的语言材料进行表达,提高学生的语言表达能力和写作能力。

4.推荐阅读《钢铁是怎样炼成的》,确定感兴趣的话题,学习课外研究方法,自主课外阅读探究。

二、教学重难点

1. 积累与“爱国”有关的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国民族英雄,在交流中共享积累的乐趣。

2. 能运用平时积累的语言材料进行表达,提高学生的语言表达能力和写作能力。

三、前置学习活动

课前布置学生分组完成有关“爱国”有关的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国民族英雄的资料。

四、教学课时 1课时

五、教学过程

?环节一、认识——自主阅读,整体把握

(一)主题回顾,激情导入

1.同学们,请大家回忆一下,这几篇文章有什么相同点?学生汇报。

2. 过渡:本单元的主题是“心中有祖国”,安排了《我们爱你啊,中国》《郑成功》《把我的心脏带回祖国》《古诗两首》。从祖国值得我爱,到爱国的具体体现——心中有祖国,从中国的郑成功到国外的肖邦,从唐朝的杜甫到宋代的陆游,从古至今,从内到外,大凡祖国的儿女没有一个不爱国的。这也增强了我们的爱国热情。今天我们就来回顾一下我们本单元的学习内容。

(二)回顾“爱国”,展示积累

1. 回顾爱国诗

(1)播放祖国各项图片——壮丽山河、丰富物产、多样民族、和谐自然等,并配以乐曲《我爱你,中国》。

引背:我们的祖国是“可爱”的,她幅员辽阔、山河壮丽、物产丰富、民族多样、历史悠久、成就辉煌,所以,我们心底里发出这样的赞叹!

我们爱你啊,中国!

我们爱你,——

(指多名学生背诵,师生共评。)

(2)不仅我们热爱自己的祖国,从唐朝的杜甫到宋代的陆游,他们都念念不忘自己的祖国,无论是“喜”还是“悲”,虽心情不同,但爱国的情感是一样的!

出示《闻官军收河南河北》和《示儿》两首古诗课件。

指名背诵,全班背诵。

2.我们不仅有爱国诗人,还有我们的民族英雄,这一单元我们认识了——郑成功。

一提起郑成功,你想到了哪些爱国词语?

指名回答。

3.世界的爱国精神都是相通的。从中国的郑成功到国外的肖邦,从古至今,从内到外,大凡祖国的儿女没有一个不爱国的。

播放《把我的心脏带回祖国》插图。引导背诵第二自然段。

环节二、实践——重点突破,语意兼得

(三)积累巩固,拓展延伸

1.回顾完了课文内容,请同学们拿出“学海拾贝”,在小组内交流各自积累的关于“爱国”的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事及一些历史上的爱国英雄。

2.分组展示自己了解到的和收集到的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事及一些历史上的爱国英雄。

3.总结归类,学生诵读比赛。

(1) 读一读爱国的名言。

位卑未敢忘忧国。——陆游

天下兴亡,匹夫有责。—— 顾炎武

祖国如有难,汝应作前锋。——陈毅

为中华崛起而读书。—— 周恩来

锦绣河山收拾好,万民尽作主人翁。——朱德

(2) 诵一诵爱国的诗句。

长叹息以掩涕兮,哀民生之多艰。——屈原《离骚》

捐躯赴国难,视死忽如归。——曹植《白马篇》

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。——陆游《示儿》

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥《过零丁洋》

(3) 唱一唱爱国的歌曲。

《红星歌》……邬大为、魏宝贵词 傅庚辰曲

《歌声与微笑》……王健词 谷建芬曲

《歌唱二小放牛郎》……方冰词 劫夫曲

《让我们荡起双桨》……乔羽词 刘炽曲

(4) 赏一赏爱国的诗歌。

俺爱这土地

艾青

假如俺是一只鸟,

俺也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着俺们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后俺死了,

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么俺的眼里常含泪水

因为俺对这土地爱得深沉……

(5)赞一赞爱国民族英雄。

岳飞 郑成功 戚继光 杨延昭 文天祥 林则徐 于谦 邓世昌

(6)讲一讲爱国的故事

学生汇报所搜集的有关爱国的故事。

环节三、总结——积累拓展,读写训练

(四)主题拓展,实践运用

1.过渡:关于“爱国”的诗句、诗歌、歌曲、名言、故事、及一些历史上的爱国民族英雄还有很多,我们不仅从中受到了教育,增强了爱国的意识,而且加深了对主人公爱国之情的理解,有人说爱不需要理由,但是我想,爱我们的祖国爱我们的家乡却有一千一万个理由,不是吗?

我们的家乡枣庄,虽没有杭州的美,桂林的奇,但也是一个人杰地灵的地方,展示家乡的资料(图文并茂):风景篇、特产篇、美食篇、文化篇……

请你模仿《我们爱你啊,中国》的结构,尝试以《我们爱你啊,枣庄》为题创作一首诗,表达对家乡的喜爱赞美之情。

2.好书推荐,课后延伸

世界的爱国精神都是相通的。《郑成功的故事》,鼓励着一代又一代中国人;《钢铁是怎样炼成的》中的保尔精神鼓舞着战斗在前线的苏维埃青年同法西斯浴血奋战。请同学们课后阅读《钢铁是怎样炼成的》。