第7课 辽、西夏与北宋的并立 课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 辽、西夏与北宋的并立 课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-02 13:52:13 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。第7课辽、西夏与北宋的并立重元之乱亦称“滦河之变”,是辽皇族内部争夺帝位的事件。清宁九年(1063年)七月,重元父子及其同党四百余人乘道宗往太子山(今内蒙古宁城西南)秋捺之机,发动叛乱,进攻道宗行宫。重元自立为皇帝,任萧胡睹为枢密使。由于南院枢密使耶律仁先、耶律乙辛等率宿卫士卒反击,政变被粉碎。涅鲁古战死,重元自杀。

契丹清宁九年(1063)七月,契丹国内部发生内乱,皇太叔耶律重元及其子涅鲁古等发动了一场大规模的叛乱。叛军直逼正行猎于滦河太子山的耶律洪基(道宗),故史书将这场叛乱称作“滦河之乱”。在以前的耶律宗真(兴宗)废黜与否的争权夺利斗争中,因耶律重元有功,事后被宗真封为皇太弟。宗真死后,其长子耶律洪基即位。尊重元为皇太叔,次年,又以重元为天下兵马大元帅。但是,自恃有功的耶律重元并不以此为满足,在他儿子涅鲁古的密谋策划下,终于趁耶律洪基秋猎之际,发动叛乱,袭击耶律洪基行宫。当重元叛军包围行宫时,南枢密院使耶律仁先与其他官员率宿卫士卒数千人奋起出击,叛军见仁先兵势强大,纷纷倒戈投降,涅鲁古被杀。当夜,叛军立耶律重元为帝。第二天,重元率2000人复攻行宫,兵败,仅率数骑逃入大漠,途穷而自杀,叛乱迅速平定。重元之乱1、宋辽议和后,边境“生育蕃息,牛羊被野(遍地),戴白之人,不见干戈(战争)”。这说明 ( )

A.北宋的军事力量遭到极大打击

B.宋辽边界贸易兴旺

C.辽成为北宋的藩属国

D.宋辽之间维持了长久的和平局面D2、归纳比较法是历史学习的重要方法之一。对宋辽、宋夏之间的“议和”归纳比较学习后,下列选项不属于它们共同点的是 ( )

A.结束双方大规模的状态

B.宋王朝都要交纳岁币

C.辽、西夏都与大宋约为兄弟之国

D.客观上有利于双方和平相处C1、契丹的兴起:契丹族居住在辽河上游,游牧生活为主。一、契丹族与党项族(1)隋唐时期,契丹族与汉族的经济、文化联系日益密切。

(2) 唐朝末年,北方汉人躲避战乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式。

(3)9世纪后期,契丹已经有了农耕、冶铁和纺织等生产事业,并开始建筑房屋、城邑。 行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋(tián)猎是生涯。

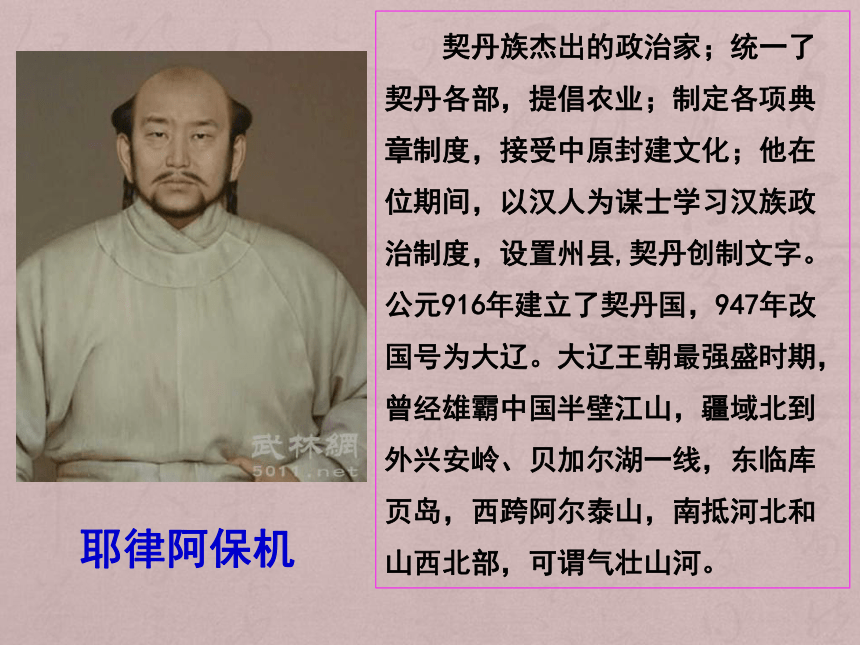

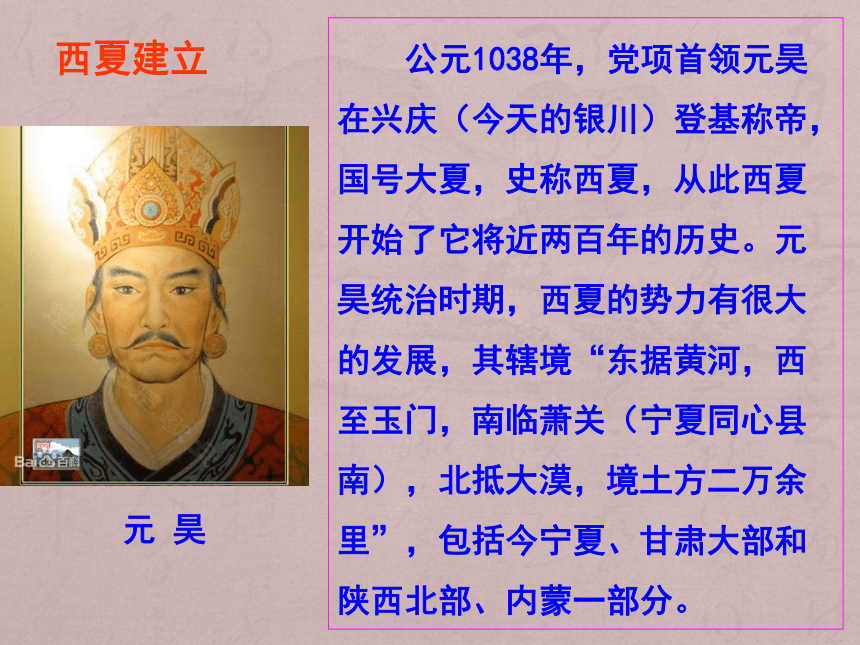

◆2、辽的建立:(1)10世纪初,耶律阿保机建立契丹国,后改称辽,都城在上京,阿保机就是辽太祖。(2)阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。 契丹族杰出的政治家;统一了契丹各部,提倡农业;制定各项典章制度,接受中原封建文化;他在位期间,以汉人为谋士学习汉族政治制度,设置州县,契丹创制文字。公元916年建立了契丹国,947年改国号为大辽。大辽王朝最强盛时期,曾经雄霸中国半壁江山,疆域北到外兴安岭、贝加尔湖一线,东临库页岛,西跨阿尔泰山,南抵河北和山西北部,可谓气壮山河。 耶律阿保机3、党项族的兴起:西北宁夏地区的党项族,原属羌族的一支。一、契丹族与党项族唐朝时,党项族集中到甘肃东部、陕西北部一带,与中原文化的接触多,社会生产有所发展。4、西夏的建立:(1)11世纪前期, 元昊称帝,史称西夏, 定都兴庆。(2)元昊仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创制了西夏文字。 公元1038年,党项首领元昊在兴庆(今天的银川)登基称帝,国号大夏,史称西夏,从此西夏开始了它将近两百年的历史。元昊统治时期,西夏的势力有很大的发展,其辖境“东据黄河,西至玉门,南临萧关(宁夏同心县南),北抵大漠,境土方二万余里”,包括今宁夏、甘肃大部和陕西北部、内蒙一部分。 元 昊西夏建立问题研讨契丹族与党项族的兴起和发展的原因是什么? 自契丹侵取燕、蓟(ji)以北,拓跋自得灵、夏以西,其间所生豪英,皆为其用。得中国土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令,是二敌所为,皆与中国等。

——《续资治通鉴长编》西夏在生产领域的发展 在生产领域,西夏的冶铁、印刷、制瓷、毛纺织等手工业均相当发达。因掌握先进的竖式风箱鼓风技术,西夏所造兵器锋利无比,被誉为“天下第一”。 西夏贡米西夏“兽面瓦当”西夏铜牛西夏钱币契丹货币契丹文字西夏文字契丹和西夏建立政权后,学习中原文化,仿效中原制度,接受汉人及中原风俗,大力发展生产力,重视农耕。仔细阅读课本,完成以下表格汉族契丹族党项族赵匡胤耶律阿保机元昊960年10世纪初11世纪前期开封 上京 兴庆二、辽与北宋的和战1、开始

辽太宗时,占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧。幽云十六洲示意图 耶律德光在位时,契丹从后晋皇帝石敬瑭手中得到幽云十六州。幽云往事2、辽与北宋的和战占领燕云十六州后,辽与中原王朝冲突加剧

执政晚期,双方友好,互通使节

宋多次进攻失败,转而采取防御政策

澶渊之盟宋太祖宋太宗宋真宗辽太宗杨业北伐失利守内虚外杨家将的故事北宋由主动进攻到消极防御1004年,辽军直逼澶州城,危及东京,宰相寇准力劝宋真宗亲征,在有利形势下接受议和,史称“澶渊之盟”。西夏“澶渊之盟”是在对北宋有利的情况下签订的,说明了什么?“澶渊之盟”一方面说明北宋统治者软弱无能,也是北宋对内崇文抑武、对外消极防御的结果。

另一方面,也说明了“和”是当时历史发展的趋势。内容:辽与宋议和,辽军撤回,宋朝给辽岁币。史料研读材料一:澶渊之盟后,朝中大臣排挤寇准,寇准被罢去相职。当时京城里流传着民谣:“欲得天下好,无如召寇老。”

材料二:(辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——苏辙《栾城集》

如何评价澶渊之盟 消极:对北宋来说是屈辱的盟约,“岁币”加重北宋财政负担。

积极:结束宋辽之间几十年的战争,使宋辽保持100多年相对和平稳定的局面,促进双方经济、文化发展和民族融合。三、西夏与北宋的关系思考:西夏在军事上屡屡获胜,宋朝被动挨打,节节败退。为什么西夏最后与北宋议和呢?元昊称帝后,西夏军队不断向北宋边境大举进攻 西夏立国时间短,人力和物力有限,连年征战,破坏双方正常生产和贸易,造成很大损失,人民困苦。庆历和议庆历四年(1044)达成和议,宋册封元昊为‘夏国主’,元昊对宋称臣,结束战争状态。宋每年予西夏‘岁赐’绢15万匹,银7万两,茶3万斤。

——张帆《中国古代简史》议和1044年结果:双方和谈,订立和约,宋给西夏岁币,元昊向宋称臣。

影响:议和后,宋夏边界贸易兴旺。问题研讨: 如何正确看待北宋与辽、西夏的 战与和北宋同辽、西夏有战有和,其中,“和”是长久的,是历史的主流。

1、战:

(1)从战争的性质来说,战争对辽、西夏来说是进攻、掠夺;对北宋来说是自卫、防御。

(2)从战争的影响来说, 频繁的战争使社会动荡,给各族人民带来痛苦和灾难,不利于社会经济发展。

但是,战争客观上有利于民族交融,统一多民族国家的发展。

2、和:

(1)议和对北宋来说是屈辱的,是统治者牺牲人民利益换取的和平局面。

(2) 虽然“岁币”给北宋人民带来沉重的负担,但是议和带来的和平局面有利于各族人民的生产、生活和经济文化交流,有利于经济的发展和民族的交融。课堂反馈1、“统契丹,建政权,都上京,为太祖。”材料中描述的君主是 ( )

A.松赞干布 B.元昊

C.耶律阿保机 D.拓跋宏

2、与北宋并立的西夏政权是下列哪一个民族建立的? ( )

A.党项族 B.契丹族

C.蒙古族 D.回纥族CA3、宋辽议和后,边境“生育蕃息,牛羊被野(遍地),戴白之人,不见干戈(战争)”。这说明 ( )

A.北宋的军事力量遭到极大打击

B.宋辽边界贸易兴旺

C.辽成为北宋的藩属国

D.宋辽之间维持了长久的和平局面D4、归纳比较法是历史学习的重要方法之一。对宋辽、宋夏之间的“议和”归纳比较学习后,下列选项不属于它们共同点的是 ( )

A.结束双方大规模的状态

B.宋王朝都要交纳岁币

C.辽、西夏都与大宋约为兄弟之国

D.客观上有利于双方和平相处C材料一 大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下:共遵成(诚)信,虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹、银十一万两,更不差使臣专往北朝,只令三司差人般(搬)送至雄州交割。

——《续资治通鉴长编》

(1)材料一中的“大宋皇帝”是谁?“大契丹”是哪一少数民族首领所建立的政权?

(2)材料一反映的是中国历史上的哪一盟约?其中的“每岁以绢二十万匹、银十一万两”是宋辽议和中的哪一内容?结合所学知识,请你谈谈这一盟约的评价。宋真宗耶律阿保机澶渊之盟岁币保持和平稳定,促进双方经济、文化交流,有利于 民族融合材料二 夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。朝贺之仪,杂用唐、宋,而乐之器与曲则唐也。

——《宋史·夏国下》

根据材料二结合所学知识,说说“夏”是从哪些方面向中原王朝学习的。仿效唐宋制度,订立官制,军制等,

学习中原文化,

模仿汉字,创制西夏文字,

仿中原货币铸造西夏货币

契丹清宁九年(1063)七月,契丹国内部发生内乱,皇太叔耶律重元及其子涅鲁古等发动了一场大规模的叛乱。叛军直逼正行猎于滦河太子山的耶律洪基(道宗),故史书将这场叛乱称作“滦河之乱”。在以前的耶律宗真(兴宗)废黜与否的争权夺利斗争中,因耶律重元有功,事后被宗真封为皇太弟。宗真死后,其长子耶律洪基即位。尊重元为皇太叔,次年,又以重元为天下兵马大元帅。但是,自恃有功的耶律重元并不以此为满足,在他儿子涅鲁古的密谋策划下,终于趁耶律洪基秋猎之际,发动叛乱,袭击耶律洪基行宫。当重元叛军包围行宫时,南枢密院使耶律仁先与其他官员率宿卫士卒数千人奋起出击,叛军见仁先兵势强大,纷纷倒戈投降,涅鲁古被杀。当夜,叛军立耶律重元为帝。第二天,重元率2000人复攻行宫,兵败,仅率数骑逃入大漠,途穷而自杀,叛乱迅速平定。重元之乱1、宋辽议和后,边境“生育蕃息,牛羊被野(遍地),戴白之人,不见干戈(战争)”。这说明 ( )

A.北宋的军事力量遭到极大打击

B.宋辽边界贸易兴旺

C.辽成为北宋的藩属国

D.宋辽之间维持了长久的和平局面D2、归纳比较法是历史学习的重要方法之一。对宋辽、宋夏之间的“议和”归纳比较学习后,下列选项不属于它们共同点的是 ( )

A.结束双方大规模的状态

B.宋王朝都要交纳岁币

C.辽、西夏都与大宋约为兄弟之国

D.客观上有利于双方和平相处C1、契丹的兴起:契丹族居住在辽河上游,游牧生活为主。一、契丹族与党项族(1)隋唐时期,契丹族与汉族的经济、文化联系日益密切。

(2) 唐朝末年,北方汉人躲避战乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式。

(3)9世纪后期,契丹已经有了农耕、冶铁和纺织等生产事业,并开始建筑房屋、城邑。 行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋(tián)猎是生涯。

◆2、辽的建立:(1)10世纪初,耶律阿保机建立契丹国,后改称辽,都城在上京,阿保机就是辽太祖。(2)阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。 契丹族杰出的政治家;统一了契丹各部,提倡农业;制定各项典章制度,接受中原封建文化;他在位期间,以汉人为谋士学习汉族政治制度,设置州县,契丹创制文字。公元916年建立了契丹国,947年改国号为大辽。大辽王朝最强盛时期,曾经雄霸中国半壁江山,疆域北到外兴安岭、贝加尔湖一线,东临库页岛,西跨阿尔泰山,南抵河北和山西北部,可谓气壮山河。 耶律阿保机3、党项族的兴起:西北宁夏地区的党项族,原属羌族的一支。一、契丹族与党项族唐朝时,党项族集中到甘肃东部、陕西北部一带,与中原文化的接触多,社会生产有所发展。4、西夏的建立:(1)11世纪前期, 元昊称帝,史称西夏, 定都兴庆。(2)元昊仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创制了西夏文字。 公元1038年,党项首领元昊在兴庆(今天的银川)登基称帝,国号大夏,史称西夏,从此西夏开始了它将近两百年的历史。元昊统治时期,西夏的势力有很大的发展,其辖境“东据黄河,西至玉门,南临萧关(宁夏同心县南),北抵大漠,境土方二万余里”,包括今宁夏、甘肃大部和陕西北部、内蒙一部分。 元 昊西夏建立问题研讨契丹族与党项族的兴起和发展的原因是什么? 自契丹侵取燕、蓟(ji)以北,拓跋自得灵、夏以西,其间所生豪英,皆为其用。得中国土地,役中国人力,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令,是二敌所为,皆与中国等。

——《续资治通鉴长编》西夏在生产领域的发展 在生产领域,西夏的冶铁、印刷、制瓷、毛纺织等手工业均相当发达。因掌握先进的竖式风箱鼓风技术,西夏所造兵器锋利无比,被誉为“天下第一”。 西夏贡米西夏“兽面瓦当”西夏铜牛西夏钱币契丹货币契丹文字西夏文字契丹和西夏建立政权后,学习中原文化,仿效中原制度,接受汉人及中原风俗,大力发展生产力,重视农耕。仔细阅读课本,完成以下表格汉族契丹族党项族赵匡胤耶律阿保机元昊960年10世纪初11世纪前期开封 上京 兴庆二、辽与北宋的和战1、开始

辽太宗时,占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧。幽云十六洲示意图 耶律德光在位时,契丹从后晋皇帝石敬瑭手中得到幽云十六州。幽云往事2、辽与北宋的和战占领燕云十六州后,辽与中原王朝冲突加剧

执政晚期,双方友好,互通使节

宋多次进攻失败,转而采取防御政策

澶渊之盟宋太祖宋太宗宋真宗辽太宗杨业北伐失利守内虚外杨家将的故事北宋由主动进攻到消极防御1004年,辽军直逼澶州城,危及东京,宰相寇准力劝宋真宗亲征,在有利形势下接受议和,史称“澶渊之盟”。西夏“澶渊之盟”是在对北宋有利的情况下签订的,说明了什么?“澶渊之盟”一方面说明北宋统治者软弱无能,也是北宋对内崇文抑武、对外消极防御的结果。

另一方面,也说明了“和”是当时历史发展的趋势。内容:辽与宋议和,辽军撤回,宋朝给辽岁币。史料研读材料一:澶渊之盟后,朝中大臣排挤寇准,寇准被罢去相职。当时京城里流传着民谣:“欲得天下好,无如召寇老。”

材料二:(辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——苏辙《栾城集》

如何评价澶渊之盟 消极:对北宋来说是屈辱的盟约,“岁币”加重北宋财政负担。

积极:结束宋辽之间几十年的战争,使宋辽保持100多年相对和平稳定的局面,促进双方经济、文化发展和民族融合。三、西夏与北宋的关系思考:西夏在军事上屡屡获胜,宋朝被动挨打,节节败退。为什么西夏最后与北宋议和呢?元昊称帝后,西夏军队不断向北宋边境大举进攻 西夏立国时间短,人力和物力有限,连年征战,破坏双方正常生产和贸易,造成很大损失,人民困苦。庆历和议庆历四年(1044)达成和议,宋册封元昊为‘夏国主’,元昊对宋称臣,结束战争状态。宋每年予西夏‘岁赐’绢15万匹,银7万两,茶3万斤。

——张帆《中国古代简史》议和1044年结果:双方和谈,订立和约,宋给西夏岁币,元昊向宋称臣。

影响:议和后,宋夏边界贸易兴旺。问题研讨: 如何正确看待北宋与辽、西夏的 战与和北宋同辽、西夏有战有和,其中,“和”是长久的,是历史的主流。

1、战:

(1)从战争的性质来说,战争对辽、西夏来说是进攻、掠夺;对北宋来说是自卫、防御。

(2)从战争的影响来说, 频繁的战争使社会动荡,给各族人民带来痛苦和灾难,不利于社会经济发展。

但是,战争客观上有利于民族交融,统一多民族国家的发展。

2、和:

(1)议和对北宋来说是屈辱的,是统治者牺牲人民利益换取的和平局面。

(2) 虽然“岁币”给北宋人民带来沉重的负担,但是议和带来的和平局面有利于各族人民的生产、生活和经济文化交流,有利于经济的发展和民族的交融。课堂反馈1、“统契丹,建政权,都上京,为太祖。”材料中描述的君主是 ( )

A.松赞干布 B.元昊

C.耶律阿保机 D.拓跋宏

2、与北宋并立的西夏政权是下列哪一个民族建立的? ( )

A.党项族 B.契丹族

C.蒙古族 D.回纥族CA3、宋辽议和后,边境“生育蕃息,牛羊被野(遍地),戴白之人,不见干戈(战争)”。这说明 ( )

A.北宋的军事力量遭到极大打击

B.宋辽边界贸易兴旺

C.辽成为北宋的藩属国

D.宋辽之间维持了长久的和平局面D4、归纳比较法是历史学习的重要方法之一。对宋辽、宋夏之间的“议和”归纳比较学习后,下列选项不属于它们共同点的是 ( )

A.结束双方大规模的状态

B.宋王朝都要交纳岁币

C.辽、西夏都与大宋约为兄弟之国

D.客观上有利于双方和平相处C材料一 大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下:共遵成(诚)信,虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹、银十一万两,更不差使臣专往北朝,只令三司差人般(搬)送至雄州交割。

——《续资治通鉴长编》

(1)材料一中的“大宋皇帝”是谁?“大契丹”是哪一少数民族首领所建立的政权?

(2)材料一反映的是中国历史上的哪一盟约?其中的“每岁以绢二十万匹、银十一万两”是宋辽议和中的哪一内容?结合所学知识,请你谈谈这一盟约的评价。宋真宗耶律阿保机澶渊之盟岁币保持和平稳定,促进双方经济、文化交流,有利于 民族融合材料二 夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。朝贺之仪,杂用唐、宋,而乐之器与曲则唐也。

——《宋史·夏国下》

根据材料二结合所学知识,说说“夏”是从哪些方面向中原王朝学习的。仿效唐宋制度,订立官制,军制等,

学习中原文化,

模仿汉字,创制西夏文字,

仿中原货币铸造西夏货币

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源