2007年历史中考重点与热点

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

2007年历史中考重点与热点

1、 日本问题(《初中历史专题复习》P9—10)

(1) 两次改革:都改变了日本的社会性质

1、 大化改新

(1)背景:国内:各种矛盾尖锐,政局混乱;国外:中国隋唐的制度非常先进。开始:7世纪中期,政变成功后,孝德天皇颁布改新诏书。

(2)内容:政治方面建立中央集权的天皇制国家,废除贵族世袭制,以才选官;经济方面把很贵族土地收归国有,部民转化为国家公民,国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税。

(3)意义:大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志。

(4)作用:“大化改新”是一场古代日本以学习和模仿古代中国隋唐的经济和政治制度为主要内容的改革。它打击了奴隶主贵族势力,形成了以天皇为首的中央集权国家,使日本社会环境稳定,社会经济得到发展,使日本从奴隶社会走向封建社会,为以后的繁荣奠定了基础。

2、 明治维新

(1)背景(原因):幕府统治出现危机(农民起义不断和遭受列强侵略)

(2)时间:1868年

(3)改革者:富有改革精神的中下级武士(领导阶级)

(4)主要内容:政治方面,“废藩置县”,加强中央集权;经济方面,允许土地买卖,引进西方技术,鼓励发展近代工业;社会生活方面,提倡“文明开化”,向欧美学习,努力发展教育。

(5)性质:是一次资产阶级性质的改革

(6)意义(作用或评价):①积极意义:明治维新使日本从一个闭关锁国的封建国家,逐步转变为资本主义国家,摆脱了沦为半殖民地国家的命运,是日本历史的重大转折点。②消极意义:但日本强大起来以后,很快走上了对外侵略扩张的军国主义道路。

(2) 两次侵华

1、 甲午中日战争:1894-1895年。背景:日本资本主义的发展。结果:清政府战败,被迫签订屈辱的《马关条约》。它大大加深了中国的半殖民地化程度。原因:客观原因:日本是一个黩武的资本主义国家,侵华阴谋已久;中国是一个半殖民地半封建社会弱国,总想避战求和。主观原因:清政府政治腐败,妥协投降;清军军纪败坏,闻风即溃。

2、 20世纪三四十年代的侵华战争(中国人民的抗日战争):1931-1945年。背景:日本为摆脱经济危机,1931年9月18日发动“九一八事变”;1937年7月7日发动全面侵华战争。结果:日本被迫无条件投降,中华民族抗日战争取得了伟大胜利。原因:抗日民族统一战线的建立,全民族的抗战;国共两个战场相互配合,尤其是敌后战场抗日根据地军民的英勇作战;爱国官兵的奋战;国际进步人士的支持;爱国华侨的支援;中国共产党坚持抗战,采取维护和巩固扩大统一战线的政策;世界反法西斯战争中各个战场的相互配合。

(3) 两次飞跃

1、 第一次飞跃:明治维新后,日本走上资本主义发展道路,在第二次工业革命时大力引进先进技术,开始崛起。

2、 第二次飞跃:二战后,由于美国扶植,经济恢复到战前水平,并进入高速发展的黄金时期。到20世纪70年代,跃居成为资本主义世界第二经济大国,与美国和西欧成三足鼎立局面。

(4) 中日关系(2000多年友好关系被近代50多年那些不愉快的历史所中断)

1、 友好交往

(1) 古代:西汉时就有往来;唐朝时,日本多次派遣唐使来中国学习先进文化和鉴真东渡日本传播先进文化。

(2) 1972年,日本首相田中角荣访华,两国正式建立外交关系;2001—2005年,日本前首相小泉纯一郎曾多次参拜供奉日本甲级战犯的靖国神社,中日关系出现“冰点”;2006年,安倍晋三就任日本新首相后,开始访问中国的“破冰之旅”;之后温家宝总理开始回访日本的“融冰之旅”。

2、 冲突

(1) 明朝时,戚继光在东南沿海地区抗击倭寇,取得台州九战九捷。

(2) 近代50多年(1894—1945年)不愉快的历史:①发动甲午中日战争:1894年,日本发动甲午中日战争,中国战败。1895年,日本强迫清政府签订《马关条约》,使中国丧失更多的领土和主权,半殖民地化程度大大加深,民族危机加深。②参加八国联军侵华战争:1900年,日本参加八国联军侵华战争。1901年,强迫清政府签订《辛丑条约》,使中国完全沦为半殖民地半封建社会。③发动20世纪三四十年代的侵华战争:1931年9月18日,日本为转嫁国内经济危机和政治危机,发动“九一八事变”,侵占中国东北三省,中国人民局部抗战开始。1937年7月7日,日本发动全面侵华战争,又称“卢沟桥事变”或“七七事变”。中国人民全面抗日战争爆发。1945年8月15日,日本宣布无条件投降。9月2日,正式签署投降书。中国人民抗日战争取得胜利,台湾也回到祖国的怀抱。

(5) 其他:

1、 日本历史上的三次巨变及其给我们的启示:

(1) 三次巨变:大化改新使日本由奴隶社会过渡到封建社会;明治维新后走上资本主义发展的道路;20世纪70年代跃居世界资本主义第二经济大国。

(2) 启示:要坚持改革开放政策;要善于学习他国的长处;要注意引进最新科技成果;要适时地调整经济政策;要重视和发展科技教育,走科教兴国战略;等等。

2、 二战后日本经济迅速发展的原因:(《学习手册》P253)

3、 中日关系冷淡五年的原因(或2001—2005年五年来中日关系会出现冰点的原因):日本不能正确对待侵略历史和妥善处理台湾问题。

4、 对中日关系健康发展的认识(中日关系健康发展的意义):中日关系健康发展对两国及世界发展很重要;两国的发展都需要对方的支持与合作。

(6) 相关练习:市适应性练习(二)第三题第2题;市质检第三题第1题;连城县适应性练习第三题第5题和第四题第3题。

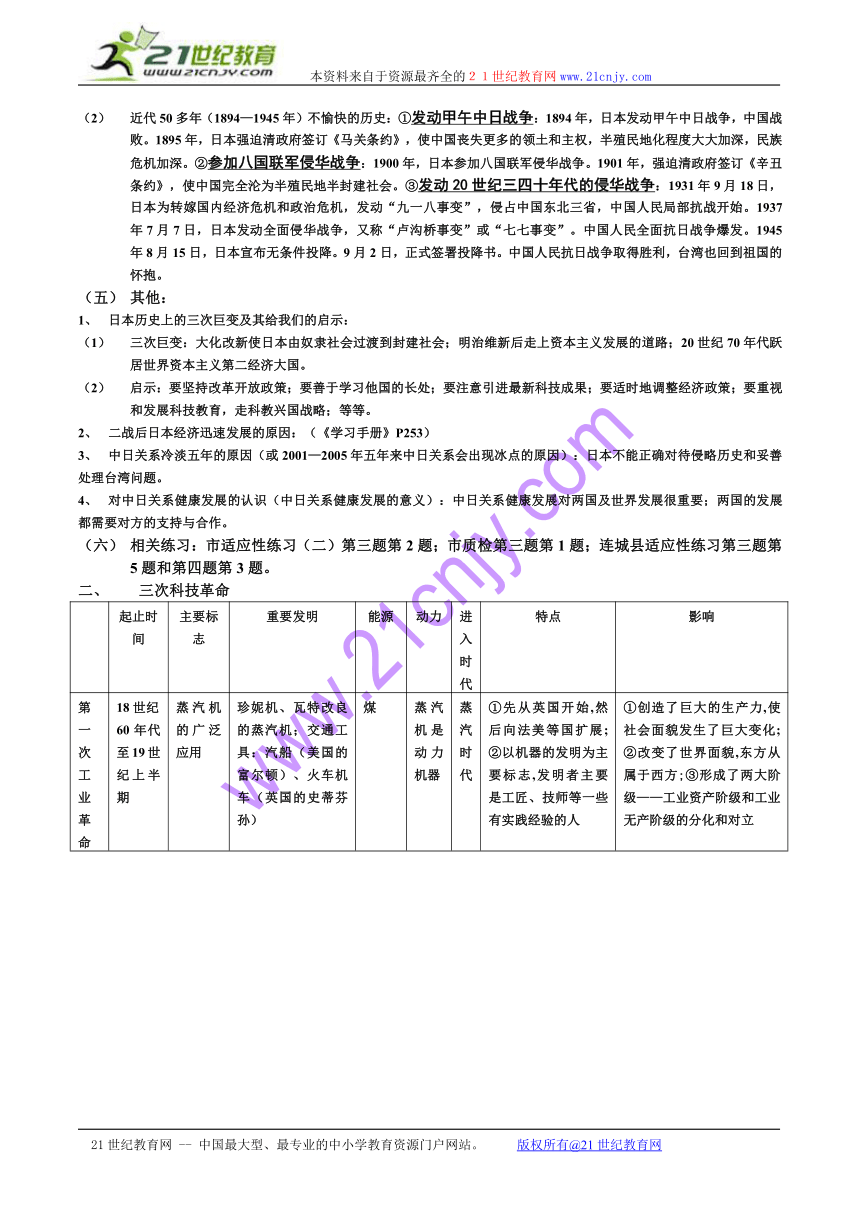

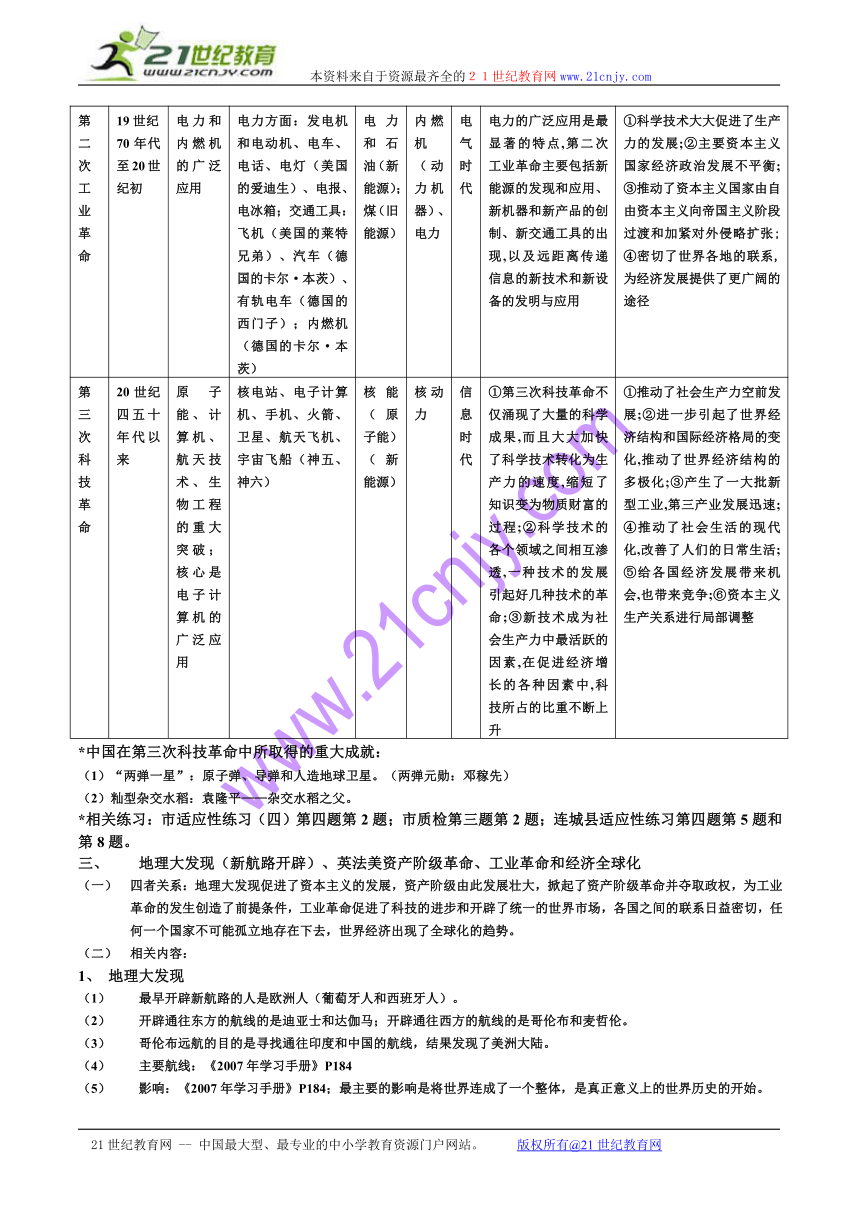

2、 三次科技革命

起止时间 主要标志 重要发明 能源 动力 进入时代 特点 影响

第一次工业革命 18世纪60年代至19世纪上半期 蒸汽机的广泛应用 珍妮机、瓦特改良的蒸汽机;交通工具:汽船(美国的富尔顿)、火车机车(英国的史蒂芬孙) 煤 蒸汽机是动力机器 蒸汽时代 ①先从英国开始,然后向法美等国扩展;②以机器的发明为主要标志,发明者主要是工匠、技师等一些有实践经验的人 ①创造了巨大的生产力,使社会面貌发生了巨大变化; ②改变了世界面貌,东方从属于西方;③形成了两大阶级——工业资产阶级和工业无产阶级的分化和对立

第二次工业革命 19世纪70年代至20世纪初 电力和内燃机的广泛应用 电力方面:发电机和电动机、电车、电话、电灯(美国的爱迪生)、电报、电冰箱;交通工具:飞机(美国的莱特兄弟)、汽车(德国的卡尔·本茨)、有轨电车(德国的西门子);内燃机(德国的卡尔·本茨) 电力和石油(新能源);煤(旧能源) 内燃机(动力机器)、电力 电气时代 电力的广泛应用是最显著的特点,第二次工业革命主要包括新能源的发现和应用、新机器和新产品的创制、新交通工具的出现,以及远距离传递信息的新技术和新设备的发明与应用 ①科学技术大大促进了生产力的发展;②主要资本主义国家经济政治发展不平衡;③推动了资本主义国家由自由资本主义向帝国主义阶段过渡和加紧对外侵略扩张;④密切了世界各地的联系,为经济发展提供了更广阔的途径

第三次科技革命 20世纪四五十年代以来 原子能、计算机、航天技术、生物工程的重大突破;核心是电子计算机的广泛应用 核电站、电子计算机、手机、火箭、卫星、航天飞机、宇宙飞船(神五、神六) 核能(原子能)(新能源) 核动力 信息时代 ①第三次科技革命不仅涌现了大量的科学成果,而且大大加快了科学技术转化为生产力的速度,缩短了知识变为物质财富的过程;②科学技术的各个领域之间相互渗透,一种技术的发展引起好几种技术的革命;③新技术成为社会生产力中最活跃的因素,在促进经济增长的各种因素中,科技所占的比重不断上升 ①推动了社会生产力空前发展;②进一步引起了世界经济结构和国际经济格局的变化,推动了世界经济结构的多极化;③产生了一大批新型工业,第三产业发展迅速;④推动了社会生活的现代化,改善了人们的日常生活;⑤给各国经济发展带来机会,也带来竞争;⑥资本主义生产关系进行局部调整

*中国在第三次科技革命中所取得的重大成就:

(1)“两弹一星”:原子弹、导弹和人造地球卫星。(两弹元勋:邓稼先)

(2)籼型杂交水稻:袁隆平——杂交水稻之父。

*相关练习:市适应性练习(四)第四题第2题;市质检第三题第2题;连城县适应性练习第四题第5题和第8题。

3、 地理大发现(新航路开辟)、英法美资产阶级革命、工业革命和经济全球化

(1) 四者关系:地理大发现促进了资本主义的发展,资产阶级由此发展壮大,掀起了资产阶级革命并夺取政权,为工业革命的发生创造了前提条件,工业革命促进了科技的进步和开辟了统一的世界市场,各国之间的联系日益密切,任何一个国家不可能孤立地存在下去,世界经济出现了全球化的趋势。

(2) 相关内容:

1、 地理大发现

(1) 最早开辟新航路的人是欧洲人(葡萄牙人和西班牙人)。

(2) 开辟通往东方的航线的是迪亚士和达伽马;开辟通往西方的航线的是哥伦布和麦哲伦。

(3) 哥伦布远航的目的是寻找通往印度和中国的航线,结果发现了美洲大陆。

(4) 主要航线:《2007年学习手册》P184

(5) 影响:《2007年学习手册》P184;最主要的影响是将世界连成了一个整体,是真正意义上的世界历史的开始。

2、 英法美资产阶级革命

(1) 英国

1 背景(根本原因):封建专制统治阻碍英国资本主义的发展

2 方式(性质):资产阶级革命

3 领导阶级:资产阶级和新贵族

4 导火线:苏格兰人民起义

5 时间:1640-1689年

6 开始的标志:1640年议会的重新召开

7 经过:1640年议会的重新召开——1649年处死查理一世,成立共和国——1660年查理二世复辟,与其后继者进反攻倒算——1688年宫廷政变——1689年颁布《权利法案》,建立君主立宪制的资产阶级专政。

8 革命成果巩固:1689年,议会颁布《权利法案》(①目的:限制王权。②主要内容:规定不经议会的批准,国王不能征税,也不能在和平时期维持常备军;同时,还规定国王既不能随意废除法律,也不能停止法律的执行。③作用:以法律形式对国王的权利进行了明确的制约,君主立宪制的资产阶级统治在英国开始确立起来。)

9 意义:①国内意义:英国资产阶级通过革命推翻了封建君主专制,确立了自己的统治地位,为发展资本主义扫清了道路;②国际意义:揭开了欧洲和北美声势浩大的资产阶级革命的序幕,推动了世界历史进程。

(2) 法国

1 背景(根本原因):封建专制统治阻碍法国资本主义的进一步发展

2 方式(性质):资产阶级革命

3 领导阶级:资产阶级

4 导火线:三级会议的召开

5 时间:1789-1794年

6 开始的标志:1789年7月14日(法国国庆日)

7 经过:1789年三级会议召开——1789年7月14日巴黎人民攻占巴士底狱——颁布《人权宣言》——1792年废除君主制建立共和国(法兰西第一共和国),并处死国王——反法联军侵略法国,法国国内动荡不定,巴黎人民再次发动起义——罗伯斯庇尔掌握政权(雅各宾派专政),把法国大革命推向高潮——1794年7月,罗伯斯庇尔等人被送上断头台,法国大革命高潮结束——1799年底,拿破仑发动政变,夺取政权——1804年拿破仑称帝,建立法兰西第一帝国——1812年,拿破仑率军远征俄罗斯失利——1814年拿破仑被欧洲反法联军赶下台,法国波旁王朝复辟

8 革命成果巩固:①大革命时期颁布《人权宣言》(主要内容:宣称人们生来自由,权利平等,私有财产神圣不可侵犯。)②拿破仑统治时期,对内颁布《法典》,对内巩固资产阶级统治,对外多次打败欧洲反法同盟的军队,乘胜扩大了法国的疆域,控制了欧洲很多地方。

9 意义:法国大革命摧毁了法国的封建统治,传播了资产阶级自由民主的进步思想,对世界历史的发展有很大影响。

10 对拿破仑战争的评价:拿破仑的对外战争既打击了欧洲的封建势力,将资产阶级的革命思想传播到欧洲被其征服的地区,也损害了被侵略国家人民的利益,激起当地人民的反抗。

(3) 美国

1 背景(根本原因):英国殖民统治阻碍北美资本主义的发展

2 方式(性质):民族解放战争,加上资产阶级革命

3 领导阶级:资产阶级和种植园主阶级

4 导火线:1773年波士顿倾茶事件

5 时间:1775-1783年

6 开始的标志:1775年4月,莱克星顿战役

7 经过:1775年4月莱克星顿战役——第一届大陆会议——1776年7月4日(美国独立日),大陆会议发表《独立宣言》(主要内容:痛斥英国国王对殖民地的暴政,宣布一切人生而平等,人们有生存、自由和追求幸福等不可转让的权利。意义:宣告北美13个殖民地脱离英国独立,美利坚合众国——美国诞生了)——1777年,萨拉托加大捷(转折点)——1781年,约克镇战役,英军投降——1783年,英国承认美国独立

8 革命成果巩固:1787年,美国制定宪法。(或制定1787年宪法)宪法确立比较民主的资产阶级政治体制,规定美国是一个联邦制国家,规定总统既是国家元首,又是政府首脑,享有行政权;国会和最高法院分别掌握国家的立法和司法大权。华盛顿当选为美国第一任总统。

9 意义:美国独立战争是美国历史上第一次资产阶级革命,它结束了英国的殖民统治,实现了国家的独立,确立了比较民主的资产阶级政治体制,有利于美国资本主义的发展,对以后欧洲和拉丁美洲的革命起了推动作用。

3、 工业革命

(1) 工业革命开始于机器的发明(珍妮机的发明)。

(2) 工业革命的影响:《世界历史》九年级上册P90;工业革命最终形成了统一的世界市场,其发明了一系列交通工具将世界连成了一体。

(3) 其余见上表。

4、 经济全球化

(1) 出现的原因:《2007年学习手册》P266—4;此外还有国际政治民主化和世界多样性。

(2) 表现:《2007年学习手册》P266—4。最重要的表现是1995年1月1日世界贸易组织的成立;其他如欧盟成立、东盟成立、非盟成立等。

(3) 影响:《2007年学习手册》P266—5。对发达国家和发展中国家都有利;对发展中国家有利又有弊;造成穷国愈穷,富国愈富。

(4) 其带来的问题及解决的对策:《2007年学习手册》P266—5

(5) 中国应当如何面对经济全球化的趋势:《2007年学习手册》P266—5

(3) 相关练习:区模拟考试第26题;连城县适应性练习第三题第1题;市适应性练习(二)第三题第1题。

4、 构建和谐社会

(1) 相关知识点

1、 古代思想家有关和谐的主张:

(1) 社会和谐:春秋晚期孔子的“仁”、“为政以德”、“爱人”;战国时孟子的“仁政”、“民贵君轻”、反对战争等主张;墨子的“兼爱”、“非攻”,支持正义的战争和反对侵略战争等。

(2) 人与自然的和谐:孟子主张要有节制地利用自然资源。

2、 农村和谐:“三农”(农业、农村和农民)问题,建设社会主义新农村。

(1) 我国封建统治者对农业的重视:战国时期秦国商鞅变法中“国家承认土地私有,允许自由买卖;奖励耕战,生产粮食和布帛多的人可以免除徭役”。唐太宗调整统治政策,轻徭薄赋,发展生产。元朝统治者禁止圈地、奖励农耕,使社会经济恢复和发展。

(2) 建国以来农业政策的调整及其作用:

1 土地改革:废除了存在两千多年的封建土地制度,实行农民土地所有制,调动了农民生产的积极性,解放了农村的生产力,促进了中国农业生产的发展,巩固了新生的人民政权。

2 农业合作化运动:完成了对农业的社会主义改造。

3 人民公社化运动:损害了农民的利益,挫伤了农民的积极性,使农业生产遭到了严重的破坏。

4 家庭联产承包责任制:调动了农民的生产积极性,解放了农村的生产力,促进了农村经济的发展。

(3) 如何发展农村经济?

1 农业政策的调整一定要适应农村生产力发展的水平,不能超前或落后于其生产力发展的水平。

2 要想方设法减轻农民的负担,调动农民生产的积极性,提高其生活水平。

3 要实施科教兴农战略,提高农民的科学文化素质。

4 要合理利用自然资源,走可持续发展战略。

3、 主张节约,反对浪费

(1) 正面人物及其事迹:战国时墨子主张节俭,反对浪费;西汉文帝因怜惜民力,断了修建鹿台的打算;唐太宗戒奢从俭,因怜惜民力不建暖阁。

(2) 反面人物及其事迹:秦始皇和隋炀帝贪图享乐,大兴土木。

4、 和谐社会的典型——封建盛世

(1) 西汉的“文景之治”:《中国历史》七年级上册P67—68。

(2) 唐朝的贞观之治及其形成原因:《2007年学习手册》P20—2。

(3) 唐朝的开元盛世及其表现:《2007年学习手册》P20—7。原因见《中国历史》七年级下册P12“开元之治”这一目。

5、 以民为本(人民性、民主性)

(1) 孔子的“仁”的主张;孟子的“仁政”和“民贵君轻”的主张。

(2) 孙中山提出“三民主义”。辛亥革命结束了中国两千多年的封建帝制,建立了资产阶级共和国;颁布了具有资产阶级民主共和国宪法性质的《中华民国临时约法》,使人民获得了一些民主和自由权利,使民主共和的观念深入人心。

(3) 建国以来的三大民主制度:中国共产党领导的多党合作与政治协商制度;人民代表大会制度;民族区域自治制度。

(4) 文艺复兴时期的“人文主义”思潮。

(5) 重要的法律文献:英国的《权利法案》;美国的《独立宣言》、1787年宪法和《解放黑人奴隶宣言》;法国的《人权宣言》和《法典》。

6、 和谐世界:见区模拟考试第29题。

(2) 相关练习:市适应性练习(四)第三题第1题和第四题第1题;区综合测试卷第四题第3题;区模拟试卷第第27题和第29题;《2007年学习手册》P143第5题和P140第3题。

5、 祖国统一

(1) 相关知识点

1、 台湾

(1) 台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分:

1 三国时,吴国曾派卫温率万人船队到达夷洲(台湾),加强了台湾和内地的联系。

2 元朝时,设置澎湖巡检司,管辖琉球(台湾)和澎湖列岛事务,台湾正式纳入中国版图,成为中国的一个地方行政机构。

3 1662年,民族英雄郑成功收复台湾,台湾重新回到祖国的怀抱。

4 1683年,清军进驻台湾,1684年,设置台湾府,隶属福建省。1885年,清政府在台湾设置行省。

5 1895年,甲午中日战争清政府战败,根据中日《马关条约》,清政府将台湾割让给日本。1945年,中国人民抗日战争胜利后,台湾重新回到祖国的怀抱。

6 1949年,由于三年的国共内战,国民党败逃台湾,造成台湾与祖国大陆分离。

(2) 台湾在历史上有三次与祖国大陆分离:

*两次被外国长期占领:

1 明朝末年(1624年),荷兰殖民者占领台湾,1662年,民族英雄郑成功收复台湾,台湾重新回到祖国的怀抱。

2 1895年,甲午中日战争清政府战败,根据中日《马关条约》,清政府将台湾割让给日本。1945年,中国人民抗日战争胜利后,台湾重新回到祖国的怀抱。

*一次因内部原因与祖国大陆分离:1949年,由于三年的国共内战,国民党败逃台湾,造成台湾与祖国大陆分离。

2、 新疆

(1) 新疆在汉朝时称“西域”,汉武帝时,张骞两次出使西域,加强了西域各国与中原的联系;公元前60年,西汉政府设置西域都护,管辖西域地区,西域正式成为中国的一个地方行政机构。

(2) 清朝时,乾隆帝派兵入疆平定回部贵族大小和卓兄弟的叛乱,之后设置伊犁将军管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

(3) 1878年,左宗棠打败阿古柏政权,收复除伊犁以外新疆地区;1881年,清政府从俄国手中收回伊犁;1884年,清政府在新疆设立行省。

3、 西藏

(1) 唐朝时,西藏称吐蕃。7世纪中期,唐太宗将文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布;8世纪初,唐中宗将金城公主嫁给吐蕃赞普尺带珠丹,尺带珠丹上书唐朝皇帝,称唐蕃“和同为一家”。

(2) 元朝时,在中央设置宣政院,管辖藏族地区事务,西藏正式纳入中国版图。

(3) 清朝时,顺治帝册封五世达赖为达赖喇嘛,康熙帝册封五世班禅为班禅额尔德尼,确立了中央政府对西藏佛教首领的册封制度;1727年,清政府设置驻藏大臣,同达赖和班禅共同管理西藏事务,加强中央政府对西藏的管辖。

(4) 1951年,西藏地方政府派出以阿沛·阿旺晋美为首席代表的代表团到达北京,与中央达成了和平解放西藏的协议,西藏获得和平解放,至此,祖国大陆获得了统一,全国人民实现了大团结。

4、 香港:1842年8月,英国通过中英《南京条约》割占香港岛;1997年7月1日,中国政府恢复对香港行使主权,成立香港特别行政区。

5、 澳门:明朝后期(1553年),葡萄牙殖民者攫取在我国澳门的居住权;1999年12月20日,中国政府恢复对澳门行使主权,成立澳门特别行政区。

6、 我国的民族政策:建国初,人民政府根据民族平等、团结、互助的原则,在少数民族聚居的地区,实行民族区域自治政策。目前,全国已建立五个省级民族自治区(新疆维吾尔自治区、西藏自治区、内蒙古自治区、宁夏回族自治区和广西壮族自治区)和许多自治州自治县等。该政策对祖国统一,民族平等、团结和地区发展具有重大的意义,它是我国的一项基本国策和基本政治制度。

7、 港澳失而复得的启示:“一国两制”构想的成功实践;我国经济发展;我国综合国力增强;中国国际地位的提高等;我们要奋发图强,为把我国建设成为民主、富强、文明的社会主义强国而努力奋斗。

(2) 相关练习:市适应性练习)(一)第四题;市质检第四题第2题;连城县适应性练习第三题第4题和第四题第2和第7题。

6、 近现代救亡图存的探索:

(1) 基本线索

1、地主阶级:

(1)改革派:以林则徐、魏源为代表。魏源编写《海国图志》,提出“师夷长技以制夷”的主张。

(2)洋务派:在中央以奕?为代表,地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表,提出“师夷长技以自强”的口号。主张利用西方先进的科学技术来维护清王朝的封建统治。于19世纪60-90年代掀起洋务运动,最终走向破产(其标志是甲午中日战争中北洋舰队全军覆没),但它开辟了中国近代化的道路。

2、资产阶级:

(1)维新派(改良派):以康有为、梁启超等人为代表,于1898年6月21日掀起戊戌变法运动,虽然被镇压,但在社会上起了思想启蒙的作用,促进了中国人民的觉醒,推动了中国近代化的进程。

(2)革命派:以孙中山为主要代表,领导辛亥革命,推翻了清王朝的封建统治,结束了我国存在两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心。但它并没有改变中国社会半殖民地半封建社会的性质。

(3)激进派:以陈独秀、胡适等人为代表。从1915年开始,发起新文化运动。宣扬“民主”和“科学”,它是中国近代的一场思想解放运动,冲击了封建主义的思想、道德和文化,激发了广大青年追求民主和科学的热情,促使人们冲破封建思想的束缚,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件,为中国的新民主主义革命提供了良好的思想基础。新文化运动也有对东西文化绝对否定或绝对肯定的偏向。

3、无产阶级:以毛泽东为代表的中国共产党,领导中国人民推翻帝国主义、官僚资本主义、封建主义在中国的统治,取得新民主主义革命(分为第一次国内革命战争、土地革命战争、抗日战争和解放战争)的胜利,建立了新中国。

(2) 相关练习:连城县适应性练习第四题第4题;区综合测试卷第四题第2和第4题。

7、 人民军队的建设

(1) 基本线索:

1、 称呼的变化:

(1)1927—1937年土地革命时期:中国工农革命军或中国工农红军。

(2)1937—1945年抗日战争时期:八路军和新四军。

(3)1945—1949年解放战争时期:中国人民解放军。

2、 建军过程:

(1) 在战争中诞生:1927年8月1日南昌起义开始建军(《2007年学习手册》P88—5)。1927年秋收起义后建立中国第一块农村革命根据地——井冈山革命根据地(《2007年学习手册》P88—6)。

(2) 在战斗中成长:1934—1936年经历了二万五千里长征,军队茁壮成长。抗日战争时期参加平型关战争和百团大战等许多重大战役(《2007年学习手册》P101—6)。解放战争时期,刘邓大军挺进大别山,揭开战略进攻的序幕(《2007年学习手册》P109—110)。之后发起辽沈、淮海和平津三大战役,以及渡江战役,最终推翻国民党的反动统治,建立中华人民共和国(《2007年学习手册》P119—1)。

(3) 在保卫祖国中壮大:由单一的陆军发展为陆、海、空多兵种,并组建了自己的导弹部队,装备了中程、远程和洲际导弹核武器,还有其他多种型号的导弹,具有较强的战斗力。逐步有了自己的国防工业。(《中国历史》八年级下册第14课)

(2) 相关练习:市适应性练习(一)第三题第2题;区质检第28题;区综合测试卷第四题第5题。

8、 历史上的改革

(1) 相关知识点

1、 古代代的改革

(1) 战国时期秦国的商鞅变法。(《2007年学习手册》P5—4)

(2) 南北朝时期北魏孝文帝改革。(《2007年学习手册》P17—3)

(3) 7世纪中期(646年)日本的大化改新。(《2007年学习手册》P171—1)

2、 近代的改革

(1)1861—1895年中国的洋务运动。(《2007年学习手册》P73—1和2)

(2)1898年中国的戊戌变法(百日维新)。(《2007年学习手册》P73—3)

(3)1861年俄国农奴制改革。(《2007年学习手册》P201—3)

(4)1868年日本明治维新。(《2007年学习手册》P201—4)

3、 现代的改革

(1)1921年苏俄列宁实行“新经济政策”。(《2007年学习手册》P223—2)

(2)1933年美国罗斯福“新政”。(《2007年学习手册》P230—4)

(3)苏联赫鲁晓夫改革和戈尔巴乔夫改革。(《2007年学习手册》P259—1和2)

(4)1978年以来中国的改革开放。(《2007年学习手册》P130—1、2、3、4)

4、 性质相同的改革

(1) 封建性质的改革:商鞅变法、北魏孝文帝改革和日本大化改新。

(2) 资产阶级性质的改革:俄国1861年农奴制改革、日本明治维新和中国戊戌变法。

5、 调整生产关系的改革:列宁新经济政策、罗斯福新政、中国的改革开放(都属于实行市场调节与政府计划干预相结合的政策)

6、 同时期的改革:中国洋务运动、俄国1861年改革和日本明治维新(都处于19世纪60年代),中国戊戌变法与它们几乎同时期。

(2) 相关练习:区综合测试卷第四题第2题;市适应性练习(三)第三题第1题;《2007年学习手册》P140第3、4、5题;连城县适应性练习第四题第3题;《2007年学习手册》P235第4题和P236第5题。

9、 中外文化交流

(1) 相关知识点

1、 和平交往(交流):

(1) ★西汉时张骞通西域之后开辟了丝绸之路。(《2007年学习手册》P10—7和8)

(2) 唐朝时,日本多次派遣唐使来华学习唐朝先进的制度和文化,★鉴真东渡日本传播唐朝先进的文化,★玄奘西行。(《2007年学习手册》P21—5)

(3) 元朝时,意大利商人马可·波罗一行来华。(《2007年学习手册》P174—4)

(4) 中国古代四大发明等成果由阿拉伯人传到欧洲和世界各地。(《2007年学习手册》P45—4)

(5) ★明朝时郑和七次下西洋(《2007年学习手册》P35—8)

(6) 西汉末年,发源于印度的佛教传入中国的中原地区。(《2007年学习手册》P55—3)

*和平交往的历史意义:(《2007年学习手册》P174—6)

*注:以上加“★”属于中国对促进中外文化交流的贡献。

2、 暴力冲突

(1) 蒙古西征将中国先进的科技文化传到欧洲,又将欧洲先进的文化传入中国。

(2) 明朝时,戚继光抗击倭寇。(《2007年学习手册》P34—5)

(3) 清初郑成功收复台湾。(《2007年学习手册》P35—6)

(4) 近代列强发动侵华战争,中国人民在反抗列强侵略的同时,一些仁人志士开始学习西方先进的科技、文化、思想和政治制度,探索中国近代化和救亡图存的道路。(《2007年学习手册》P72—75;《初中历史专题复习》P6第三点第(三)和(四)点)

(2) 相关练习:《2007年学习手册》P15第三题,P26第三题第2题,P39第三题第1、2、4题,P80第三题第1、2、3、4题,P83第四题第1、2、3、4题。

10、 美国崛起(发展)的原因:

1、 两次资产阶级革命扫清了资本主义发展的障碍;

2、 两次科技革命中都能最先采用新技术;

3、 两次世界大战中本土都未遭袭击,却大发战争财。

*以上或者可以说:美国的发展得益于两次资产阶级革命、两次科技革命和两次世界大战。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

2007年历史中考重点与热点

1、 日本问题(《初中历史专题复习》P9—10)

(1) 两次改革:都改变了日本的社会性质

1、 大化改新

(1)背景:国内:各种矛盾尖锐,政局混乱;国外:中国隋唐的制度非常先进。开始:7世纪中期,政变成功后,孝德天皇颁布改新诏书。

(2)内容:政治方面建立中央集权的天皇制国家,废除贵族世袭制,以才选官;经济方面把很贵族土地收归国有,部民转化为国家公民,国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税。

(3)意义:大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志。

(4)作用:“大化改新”是一场古代日本以学习和模仿古代中国隋唐的经济和政治制度为主要内容的改革。它打击了奴隶主贵族势力,形成了以天皇为首的中央集权国家,使日本社会环境稳定,社会经济得到发展,使日本从奴隶社会走向封建社会,为以后的繁荣奠定了基础。

2、 明治维新

(1)背景(原因):幕府统治出现危机(农民起义不断和遭受列强侵略)

(2)时间:1868年

(3)改革者:富有改革精神的中下级武士(领导阶级)

(4)主要内容:政治方面,“废藩置县”,加强中央集权;经济方面,允许土地买卖,引进西方技术,鼓励发展近代工业;社会生活方面,提倡“文明开化”,向欧美学习,努力发展教育。

(5)性质:是一次资产阶级性质的改革

(6)意义(作用或评价):①积极意义:明治维新使日本从一个闭关锁国的封建国家,逐步转变为资本主义国家,摆脱了沦为半殖民地国家的命运,是日本历史的重大转折点。②消极意义:但日本强大起来以后,很快走上了对外侵略扩张的军国主义道路。

(2) 两次侵华

1、 甲午中日战争:1894-1895年。背景:日本资本主义的发展。结果:清政府战败,被迫签订屈辱的《马关条约》。它大大加深了中国的半殖民地化程度。原因:客观原因:日本是一个黩武的资本主义国家,侵华阴谋已久;中国是一个半殖民地半封建社会弱国,总想避战求和。主观原因:清政府政治腐败,妥协投降;清军军纪败坏,闻风即溃。

2、 20世纪三四十年代的侵华战争(中国人民的抗日战争):1931-1945年。背景:日本为摆脱经济危机,1931年9月18日发动“九一八事变”;1937年7月7日发动全面侵华战争。结果:日本被迫无条件投降,中华民族抗日战争取得了伟大胜利。原因:抗日民族统一战线的建立,全民族的抗战;国共两个战场相互配合,尤其是敌后战场抗日根据地军民的英勇作战;爱国官兵的奋战;国际进步人士的支持;爱国华侨的支援;中国共产党坚持抗战,采取维护和巩固扩大统一战线的政策;世界反法西斯战争中各个战场的相互配合。

(3) 两次飞跃

1、 第一次飞跃:明治维新后,日本走上资本主义发展道路,在第二次工业革命时大力引进先进技术,开始崛起。

2、 第二次飞跃:二战后,由于美国扶植,经济恢复到战前水平,并进入高速发展的黄金时期。到20世纪70年代,跃居成为资本主义世界第二经济大国,与美国和西欧成三足鼎立局面。

(4) 中日关系(2000多年友好关系被近代50多年那些不愉快的历史所中断)

1、 友好交往

(1) 古代:西汉时就有往来;唐朝时,日本多次派遣唐使来中国学习先进文化和鉴真东渡日本传播先进文化。

(2) 1972年,日本首相田中角荣访华,两国正式建立外交关系;2001—2005年,日本前首相小泉纯一郎曾多次参拜供奉日本甲级战犯的靖国神社,中日关系出现“冰点”;2006年,安倍晋三就任日本新首相后,开始访问中国的“破冰之旅”;之后温家宝总理开始回访日本的“融冰之旅”。

2、 冲突

(1) 明朝时,戚继光在东南沿海地区抗击倭寇,取得台州九战九捷。

(2) 近代50多年(1894—1945年)不愉快的历史:①发动甲午中日战争:1894年,日本发动甲午中日战争,中国战败。1895年,日本强迫清政府签订《马关条约》,使中国丧失更多的领土和主权,半殖民地化程度大大加深,民族危机加深。②参加八国联军侵华战争:1900年,日本参加八国联军侵华战争。1901年,强迫清政府签订《辛丑条约》,使中国完全沦为半殖民地半封建社会。③发动20世纪三四十年代的侵华战争:1931年9月18日,日本为转嫁国内经济危机和政治危机,发动“九一八事变”,侵占中国东北三省,中国人民局部抗战开始。1937年7月7日,日本发动全面侵华战争,又称“卢沟桥事变”或“七七事变”。中国人民全面抗日战争爆发。1945年8月15日,日本宣布无条件投降。9月2日,正式签署投降书。中国人民抗日战争取得胜利,台湾也回到祖国的怀抱。

(5) 其他:

1、 日本历史上的三次巨变及其给我们的启示:

(1) 三次巨变:大化改新使日本由奴隶社会过渡到封建社会;明治维新后走上资本主义发展的道路;20世纪70年代跃居世界资本主义第二经济大国。

(2) 启示:要坚持改革开放政策;要善于学习他国的长处;要注意引进最新科技成果;要适时地调整经济政策;要重视和发展科技教育,走科教兴国战略;等等。

2、 二战后日本经济迅速发展的原因:(《学习手册》P253)

3、 中日关系冷淡五年的原因(或2001—2005年五年来中日关系会出现冰点的原因):日本不能正确对待侵略历史和妥善处理台湾问题。

4、 对中日关系健康发展的认识(中日关系健康发展的意义):中日关系健康发展对两国及世界发展很重要;两国的发展都需要对方的支持与合作。

(6) 相关练习:市适应性练习(二)第三题第2题;市质检第三题第1题;连城县适应性练习第三题第5题和第四题第3题。

2、 三次科技革命

起止时间 主要标志 重要发明 能源 动力 进入时代 特点 影响

第一次工业革命 18世纪60年代至19世纪上半期 蒸汽机的广泛应用 珍妮机、瓦特改良的蒸汽机;交通工具:汽船(美国的富尔顿)、火车机车(英国的史蒂芬孙) 煤 蒸汽机是动力机器 蒸汽时代 ①先从英国开始,然后向法美等国扩展;②以机器的发明为主要标志,发明者主要是工匠、技师等一些有实践经验的人 ①创造了巨大的生产力,使社会面貌发生了巨大变化; ②改变了世界面貌,东方从属于西方;③形成了两大阶级——工业资产阶级和工业无产阶级的分化和对立

第二次工业革命 19世纪70年代至20世纪初 电力和内燃机的广泛应用 电力方面:发电机和电动机、电车、电话、电灯(美国的爱迪生)、电报、电冰箱;交通工具:飞机(美国的莱特兄弟)、汽车(德国的卡尔·本茨)、有轨电车(德国的西门子);内燃机(德国的卡尔·本茨) 电力和石油(新能源);煤(旧能源) 内燃机(动力机器)、电力 电气时代 电力的广泛应用是最显著的特点,第二次工业革命主要包括新能源的发现和应用、新机器和新产品的创制、新交通工具的出现,以及远距离传递信息的新技术和新设备的发明与应用 ①科学技术大大促进了生产力的发展;②主要资本主义国家经济政治发展不平衡;③推动了资本主义国家由自由资本主义向帝国主义阶段过渡和加紧对外侵略扩张;④密切了世界各地的联系,为经济发展提供了更广阔的途径

第三次科技革命 20世纪四五十年代以来 原子能、计算机、航天技术、生物工程的重大突破;核心是电子计算机的广泛应用 核电站、电子计算机、手机、火箭、卫星、航天飞机、宇宙飞船(神五、神六) 核能(原子能)(新能源) 核动力 信息时代 ①第三次科技革命不仅涌现了大量的科学成果,而且大大加快了科学技术转化为生产力的速度,缩短了知识变为物质财富的过程;②科学技术的各个领域之间相互渗透,一种技术的发展引起好几种技术的革命;③新技术成为社会生产力中最活跃的因素,在促进经济增长的各种因素中,科技所占的比重不断上升 ①推动了社会生产力空前发展;②进一步引起了世界经济结构和国际经济格局的变化,推动了世界经济结构的多极化;③产生了一大批新型工业,第三产业发展迅速;④推动了社会生活的现代化,改善了人们的日常生活;⑤给各国经济发展带来机会,也带来竞争;⑥资本主义生产关系进行局部调整

*中国在第三次科技革命中所取得的重大成就:

(1)“两弹一星”:原子弹、导弹和人造地球卫星。(两弹元勋:邓稼先)

(2)籼型杂交水稻:袁隆平——杂交水稻之父。

*相关练习:市适应性练习(四)第四题第2题;市质检第三题第2题;连城县适应性练习第四题第5题和第8题。

3、 地理大发现(新航路开辟)、英法美资产阶级革命、工业革命和经济全球化

(1) 四者关系:地理大发现促进了资本主义的发展,资产阶级由此发展壮大,掀起了资产阶级革命并夺取政权,为工业革命的发生创造了前提条件,工业革命促进了科技的进步和开辟了统一的世界市场,各国之间的联系日益密切,任何一个国家不可能孤立地存在下去,世界经济出现了全球化的趋势。

(2) 相关内容:

1、 地理大发现

(1) 最早开辟新航路的人是欧洲人(葡萄牙人和西班牙人)。

(2) 开辟通往东方的航线的是迪亚士和达伽马;开辟通往西方的航线的是哥伦布和麦哲伦。

(3) 哥伦布远航的目的是寻找通往印度和中国的航线,结果发现了美洲大陆。

(4) 主要航线:《2007年学习手册》P184

(5) 影响:《2007年学习手册》P184;最主要的影响是将世界连成了一个整体,是真正意义上的世界历史的开始。

2、 英法美资产阶级革命

(1) 英国

1 背景(根本原因):封建专制统治阻碍英国资本主义的发展

2 方式(性质):资产阶级革命

3 领导阶级:资产阶级和新贵族

4 导火线:苏格兰人民起义

5 时间:1640-1689年

6 开始的标志:1640年议会的重新召开

7 经过:1640年议会的重新召开——1649年处死查理一世,成立共和国——1660年查理二世复辟,与其后继者进反攻倒算——1688年宫廷政变——1689年颁布《权利法案》,建立君主立宪制的资产阶级专政。

8 革命成果巩固:1689年,议会颁布《权利法案》(①目的:限制王权。②主要内容:规定不经议会的批准,国王不能征税,也不能在和平时期维持常备军;同时,还规定国王既不能随意废除法律,也不能停止法律的执行。③作用:以法律形式对国王的权利进行了明确的制约,君主立宪制的资产阶级统治在英国开始确立起来。)

9 意义:①国内意义:英国资产阶级通过革命推翻了封建君主专制,确立了自己的统治地位,为发展资本主义扫清了道路;②国际意义:揭开了欧洲和北美声势浩大的资产阶级革命的序幕,推动了世界历史进程。

(2) 法国

1 背景(根本原因):封建专制统治阻碍法国资本主义的进一步发展

2 方式(性质):资产阶级革命

3 领导阶级:资产阶级

4 导火线:三级会议的召开

5 时间:1789-1794年

6 开始的标志:1789年7月14日(法国国庆日)

7 经过:1789年三级会议召开——1789年7月14日巴黎人民攻占巴士底狱——颁布《人权宣言》——1792年废除君主制建立共和国(法兰西第一共和国),并处死国王——反法联军侵略法国,法国国内动荡不定,巴黎人民再次发动起义——罗伯斯庇尔掌握政权(雅各宾派专政),把法国大革命推向高潮——1794年7月,罗伯斯庇尔等人被送上断头台,法国大革命高潮结束——1799年底,拿破仑发动政变,夺取政权——1804年拿破仑称帝,建立法兰西第一帝国——1812年,拿破仑率军远征俄罗斯失利——1814年拿破仑被欧洲反法联军赶下台,法国波旁王朝复辟

8 革命成果巩固:①大革命时期颁布《人权宣言》(主要内容:宣称人们生来自由,权利平等,私有财产神圣不可侵犯。)②拿破仑统治时期,对内颁布《法典》,对内巩固资产阶级统治,对外多次打败欧洲反法同盟的军队,乘胜扩大了法国的疆域,控制了欧洲很多地方。

9 意义:法国大革命摧毁了法国的封建统治,传播了资产阶级自由民主的进步思想,对世界历史的发展有很大影响。

10 对拿破仑战争的评价:拿破仑的对外战争既打击了欧洲的封建势力,将资产阶级的革命思想传播到欧洲被其征服的地区,也损害了被侵略国家人民的利益,激起当地人民的反抗。

(3) 美国

1 背景(根本原因):英国殖民统治阻碍北美资本主义的发展

2 方式(性质):民族解放战争,加上资产阶级革命

3 领导阶级:资产阶级和种植园主阶级

4 导火线:1773年波士顿倾茶事件

5 时间:1775-1783年

6 开始的标志:1775年4月,莱克星顿战役

7 经过:1775年4月莱克星顿战役——第一届大陆会议——1776年7月4日(美国独立日),大陆会议发表《独立宣言》(主要内容:痛斥英国国王对殖民地的暴政,宣布一切人生而平等,人们有生存、自由和追求幸福等不可转让的权利。意义:宣告北美13个殖民地脱离英国独立,美利坚合众国——美国诞生了)——1777年,萨拉托加大捷(转折点)——1781年,约克镇战役,英军投降——1783年,英国承认美国独立

8 革命成果巩固:1787年,美国制定宪法。(或制定1787年宪法)宪法确立比较民主的资产阶级政治体制,规定美国是一个联邦制国家,规定总统既是国家元首,又是政府首脑,享有行政权;国会和最高法院分别掌握国家的立法和司法大权。华盛顿当选为美国第一任总统。

9 意义:美国独立战争是美国历史上第一次资产阶级革命,它结束了英国的殖民统治,实现了国家的独立,确立了比较民主的资产阶级政治体制,有利于美国资本主义的发展,对以后欧洲和拉丁美洲的革命起了推动作用。

3、 工业革命

(1) 工业革命开始于机器的发明(珍妮机的发明)。

(2) 工业革命的影响:《世界历史》九年级上册P90;工业革命最终形成了统一的世界市场,其发明了一系列交通工具将世界连成了一体。

(3) 其余见上表。

4、 经济全球化

(1) 出现的原因:《2007年学习手册》P266—4;此外还有国际政治民主化和世界多样性。

(2) 表现:《2007年学习手册》P266—4。最重要的表现是1995年1月1日世界贸易组织的成立;其他如欧盟成立、东盟成立、非盟成立等。

(3) 影响:《2007年学习手册》P266—5。对发达国家和发展中国家都有利;对发展中国家有利又有弊;造成穷国愈穷,富国愈富。

(4) 其带来的问题及解决的对策:《2007年学习手册》P266—5

(5) 中国应当如何面对经济全球化的趋势:《2007年学习手册》P266—5

(3) 相关练习:区模拟考试第26题;连城县适应性练习第三题第1题;市适应性练习(二)第三题第1题。

4、 构建和谐社会

(1) 相关知识点

1、 古代思想家有关和谐的主张:

(1) 社会和谐:春秋晚期孔子的“仁”、“为政以德”、“爱人”;战国时孟子的“仁政”、“民贵君轻”、反对战争等主张;墨子的“兼爱”、“非攻”,支持正义的战争和反对侵略战争等。

(2) 人与自然的和谐:孟子主张要有节制地利用自然资源。

2、 农村和谐:“三农”(农业、农村和农民)问题,建设社会主义新农村。

(1) 我国封建统治者对农业的重视:战国时期秦国商鞅变法中“国家承认土地私有,允许自由买卖;奖励耕战,生产粮食和布帛多的人可以免除徭役”。唐太宗调整统治政策,轻徭薄赋,发展生产。元朝统治者禁止圈地、奖励农耕,使社会经济恢复和发展。

(2) 建国以来农业政策的调整及其作用:

1 土地改革:废除了存在两千多年的封建土地制度,实行农民土地所有制,调动了农民生产的积极性,解放了农村的生产力,促进了中国农业生产的发展,巩固了新生的人民政权。

2 农业合作化运动:完成了对农业的社会主义改造。

3 人民公社化运动:损害了农民的利益,挫伤了农民的积极性,使农业生产遭到了严重的破坏。

4 家庭联产承包责任制:调动了农民的生产积极性,解放了农村的生产力,促进了农村经济的发展。

(3) 如何发展农村经济?

1 农业政策的调整一定要适应农村生产力发展的水平,不能超前或落后于其生产力发展的水平。

2 要想方设法减轻农民的负担,调动农民生产的积极性,提高其生活水平。

3 要实施科教兴农战略,提高农民的科学文化素质。

4 要合理利用自然资源,走可持续发展战略。

3、 主张节约,反对浪费

(1) 正面人物及其事迹:战国时墨子主张节俭,反对浪费;西汉文帝因怜惜民力,断了修建鹿台的打算;唐太宗戒奢从俭,因怜惜民力不建暖阁。

(2) 反面人物及其事迹:秦始皇和隋炀帝贪图享乐,大兴土木。

4、 和谐社会的典型——封建盛世

(1) 西汉的“文景之治”:《中国历史》七年级上册P67—68。

(2) 唐朝的贞观之治及其形成原因:《2007年学习手册》P20—2。

(3) 唐朝的开元盛世及其表现:《2007年学习手册》P20—7。原因见《中国历史》七年级下册P12“开元之治”这一目。

5、 以民为本(人民性、民主性)

(1) 孔子的“仁”的主张;孟子的“仁政”和“民贵君轻”的主张。

(2) 孙中山提出“三民主义”。辛亥革命结束了中国两千多年的封建帝制,建立了资产阶级共和国;颁布了具有资产阶级民主共和国宪法性质的《中华民国临时约法》,使人民获得了一些民主和自由权利,使民主共和的观念深入人心。

(3) 建国以来的三大民主制度:中国共产党领导的多党合作与政治协商制度;人民代表大会制度;民族区域自治制度。

(4) 文艺复兴时期的“人文主义”思潮。

(5) 重要的法律文献:英国的《权利法案》;美国的《独立宣言》、1787年宪法和《解放黑人奴隶宣言》;法国的《人权宣言》和《法典》。

6、 和谐世界:见区模拟考试第29题。

(2) 相关练习:市适应性练习(四)第三题第1题和第四题第1题;区综合测试卷第四题第3题;区模拟试卷第第27题和第29题;《2007年学习手册》P143第5题和P140第3题。

5、 祖国统一

(1) 相关知识点

1、 台湾

(1) 台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分:

1 三国时,吴国曾派卫温率万人船队到达夷洲(台湾),加强了台湾和内地的联系。

2 元朝时,设置澎湖巡检司,管辖琉球(台湾)和澎湖列岛事务,台湾正式纳入中国版图,成为中国的一个地方行政机构。

3 1662年,民族英雄郑成功收复台湾,台湾重新回到祖国的怀抱。

4 1683年,清军进驻台湾,1684年,设置台湾府,隶属福建省。1885年,清政府在台湾设置行省。

5 1895年,甲午中日战争清政府战败,根据中日《马关条约》,清政府将台湾割让给日本。1945年,中国人民抗日战争胜利后,台湾重新回到祖国的怀抱。

6 1949年,由于三年的国共内战,国民党败逃台湾,造成台湾与祖国大陆分离。

(2) 台湾在历史上有三次与祖国大陆分离:

*两次被外国长期占领:

1 明朝末年(1624年),荷兰殖民者占领台湾,1662年,民族英雄郑成功收复台湾,台湾重新回到祖国的怀抱。

2 1895年,甲午中日战争清政府战败,根据中日《马关条约》,清政府将台湾割让给日本。1945年,中国人民抗日战争胜利后,台湾重新回到祖国的怀抱。

*一次因内部原因与祖国大陆分离:1949年,由于三年的国共内战,国民党败逃台湾,造成台湾与祖国大陆分离。

2、 新疆

(1) 新疆在汉朝时称“西域”,汉武帝时,张骞两次出使西域,加强了西域各国与中原的联系;公元前60年,西汉政府设置西域都护,管辖西域地区,西域正式成为中国的一个地方行政机构。

(2) 清朝时,乾隆帝派兵入疆平定回部贵族大小和卓兄弟的叛乱,之后设置伊犁将军管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

(3) 1878年,左宗棠打败阿古柏政权,收复除伊犁以外新疆地区;1881年,清政府从俄国手中收回伊犁;1884年,清政府在新疆设立行省。

3、 西藏

(1) 唐朝时,西藏称吐蕃。7世纪中期,唐太宗将文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布;8世纪初,唐中宗将金城公主嫁给吐蕃赞普尺带珠丹,尺带珠丹上书唐朝皇帝,称唐蕃“和同为一家”。

(2) 元朝时,在中央设置宣政院,管辖藏族地区事务,西藏正式纳入中国版图。

(3) 清朝时,顺治帝册封五世达赖为达赖喇嘛,康熙帝册封五世班禅为班禅额尔德尼,确立了中央政府对西藏佛教首领的册封制度;1727年,清政府设置驻藏大臣,同达赖和班禅共同管理西藏事务,加强中央政府对西藏的管辖。

(4) 1951年,西藏地方政府派出以阿沛·阿旺晋美为首席代表的代表团到达北京,与中央达成了和平解放西藏的协议,西藏获得和平解放,至此,祖国大陆获得了统一,全国人民实现了大团结。

4、 香港:1842年8月,英国通过中英《南京条约》割占香港岛;1997年7月1日,中国政府恢复对香港行使主权,成立香港特别行政区。

5、 澳门:明朝后期(1553年),葡萄牙殖民者攫取在我国澳门的居住权;1999年12月20日,中国政府恢复对澳门行使主权,成立澳门特别行政区。

6、 我国的民族政策:建国初,人民政府根据民族平等、团结、互助的原则,在少数民族聚居的地区,实行民族区域自治政策。目前,全国已建立五个省级民族自治区(新疆维吾尔自治区、西藏自治区、内蒙古自治区、宁夏回族自治区和广西壮族自治区)和许多自治州自治县等。该政策对祖国统一,民族平等、团结和地区发展具有重大的意义,它是我国的一项基本国策和基本政治制度。

7、 港澳失而复得的启示:“一国两制”构想的成功实践;我国经济发展;我国综合国力增强;中国国际地位的提高等;我们要奋发图强,为把我国建设成为民主、富强、文明的社会主义强国而努力奋斗。

(2) 相关练习:市适应性练习)(一)第四题;市质检第四题第2题;连城县适应性练习第三题第4题和第四题第2和第7题。

6、 近现代救亡图存的探索:

(1) 基本线索

1、地主阶级:

(1)改革派:以林则徐、魏源为代表。魏源编写《海国图志》,提出“师夷长技以制夷”的主张。

(2)洋务派:在中央以奕?为代表,地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表,提出“师夷长技以自强”的口号。主张利用西方先进的科学技术来维护清王朝的封建统治。于19世纪60-90年代掀起洋务运动,最终走向破产(其标志是甲午中日战争中北洋舰队全军覆没),但它开辟了中国近代化的道路。

2、资产阶级:

(1)维新派(改良派):以康有为、梁启超等人为代表,于1898年6月21日掀起戊戌变法运动,虽然被镇压,但在社会上起了思想启蒙的作用,促进了中国人民的觉醒,推动了中国近代化的进程。

(2)革命派:以孙中山为主要代表,领导辛亥革命,推翻了清王朝的封建统治,结束了我国存在两千多年的封建帝制,使民主共和的观念深入人心。但它并没有改变中国社会半殖民地半封建社会的性质。

(3)激进派:以陈独秀、胡适等人为代表。从1915年开始,发起新文化运动。宣扬“民主”和“科学”,它是中国近代的一场思想解放运动,冲击了封建主义的思想、道德和文化,激发了广大青年追求民主和科学的热情,促使人们冲破封建思想的束缚,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件,为中国的新民主主义革命提供了良好的思想基础。新文化运动也有对东西文化绝对否定或绝对肯定的偏向。

3、无产阶级:以毛泽东为代表的中国共产党,领导中国人民推翻帝国主义、官僚资本主义、封建主义在中国的统治,取得新民主主义革命(分为第一次国内革命战争、土地革命战争、抗日战争和解放战争)的胜利,建立了新中国。

(2) 相关练习:连城县适应性练习第四题第4题;区综合测试卷第四题第2和第4题。

7、 人民军队的建设

(1) 基本线索:

1、 称呼的变化:

(1)1927—1937年土地革命时期:中国工农革命军或中国工农红军。

(2)1937—1945年抗日战争时期:八路军和新四军。

(3)1945—1949年解放战争时期:中国人民解放军。

2、 建军过程:

(1) 在战争中诞生:1927年8月1日南昌起义开始建军(《2007年学习手册》P88—5)。1927年秋收起义后建立中国第一块农村革命根据地——井冈山革命根据地(《2007年学习手册》P88—6)。

(2) 在战斗中成长:1934—1936年经历了二万五千里长征,军队茁壮成长。抗日战争时期参加平型关战争和百团大战等许多重大战役(《2007年学习手册》P101—6)。解放战争时期,刘邓大军挺进大别山,揭开战略进攻的序幕(《2007年学习手册》P109—110)。之后发起辽沈、淮海和平津三大战役,以及渡江战役,最终推翻国民党的反动统治,建立中华人民共和国(《2007年学习手册》P119—1)。

(3) 在保卫祖国中壮大:由单一的陆军发展为陆、海、空多兵种,并组建了自己的导弹部队,装备了中程、远程和洲际导弹核武器,还有其他多种型号的导弹,具有较强的战斗力。逐步有了自己的国防工业。(《中国历史》八年级下册第14课)

(2) 相关练习:市适应性练习(一)第三题第2题;区质检第28题;区综合测试卷第四题第5题。

8、 历史上的改革

(1) 相关知识点

1、 古代代的改革

(1) 战国时期秦国的商鞅变法。(《2007年学习手册》P5—4)

(2) 南北朝时期北魏孝文帝改革。(《2007年学习手册》P17—3)

(3) 7世纪中期(646年)日本的大化改新。(《2007年学习手册》P171—1)

2、 近代的改革

(1)1861—1895年中国的洋务运动。(《2007年学习手册》P73—1和2)

(2)1898年中国的戊戌变法(百日维新)。(《2007年学习手册》P73—3)

(3)1861年俄国农奴制改革。(《2007年学习手册》P201—3)

(4)1868年日本明治维新。(《2007年学习手册》P201—4)

3、 现代的改革

(1)1921年苏俄列宁实行“新经济政策”。(《2007年学习手册》P223—2)

(2)1933年美国罗斯福“新政”。(《2007年学习手册》P230—4)

(3)苏联赫鲁晓夫改革和戈尔巴乔夫改革。(《2007年学习手册》P259—1和2)

(4)1978年以来中国的改革开放。(《2007年学习手册》P130—1、2、3、4)

4、 性质相同的改革

(1) 封建性质的改革:商鞅变法、北魏孝文帝改革和日本大化改新。

(2) 资产阶级性质的改革:俄国1861年农奴制改革、日本明治维新和中国戊戌变法。

5、 调整生产关系的改革:列宁新经济政策、罗斯福新政、中国的改革开放(都属于实行市场调节与政府计划干预相结合的政策)

6、 同时期的改革:中国洋务运动、俄国1861年改革和日本明治维新(都处于19世纪60年代),中国戊戌变法与它们几乎同时期。

(2) 相关练习:区综合测试卷第四题第2题;市适应性练习(三)第三题第1题;《2007年学习手册》P140第3、4、5题;连城县适应性练习第四题第3题;《2007年学习手册》P235第4题和P236第5题。

9、 中外文化交流

(1) 相关知识点

1、 和平交往(交流):

(1) ★西汉时张骞通西域之后开辟了丝绸之路。(《2007年学习手册》P10—7和8)

(2) 唐朝时,日本多次派遣唐使来华学习唐朝先进的制度和文化,★鉴真东渡日本传播唐朝先进的文化,★玄奘西行。(《2007年学习手册》P21—5)

(3) 元朝时,意大利商人马可·波罗一行来华。(《2007年学习手册》P174—4)

(4) 中国古代四大发明等成果由阿拉伯人传到欧洲和世界各地。(《2007年学习手册》P45—4)

(5) ★明朝时郑和七次下西洋(《2007年学习手册》P35—8)

(6) 西汉末年,发源于印度的佛教传入中国的中原地区。(《2007年学习手册》P55—3)

*和平交往的历史意义:(《2007年学习手册》P174—6)

*注:以上加“★”属于中国对促进中外文化交流的贡献。

2、 暴力冲突

(1) 蒙古西征将中国先进的科技文化传到欧洲,又将欧洲先进的文化传入中国。

(2) 明朝时,戚继光抗击倭寇。(《2007年学习手册》P34—5)

(3) 清初郑成功收复台湾。(《2007年学习手册》P35—6)

(4) 近代列强发动侵华战争,中国人民在反抗列强侵略的同时,一些仁人志士开始学习西方先进的科技、文化、思想和政治制度,探索中国近代化和救亡图存的道路。(《2007年学习手册》P72—75;《初中历史专题复习》P6第三点第(三)和(四)点)

(2) 相关练习:《2007年学习手册》P15第三题,P26第三题第2题,P39第三题第1、2、4题,P80第三题第1、2、3、4题,P83第四题第1、2、3、4题。

10、 美国崛起(发展)的原因:

1、 两次资产阶级革命扫清了资本主义发展的障碍;

2、 两次科技革命中都能最先采用新技术;

3、 两次世界大战中本土都未遭袭击,却大发战争财。

*以上或者可以说:美国的发展得益于两次资产阶级革命、两次科技革命和两次世界大战。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录