历史必修2知识梳理学案:第1课 发达的古代农业

文档属性

| 名称 | 历史必修2知识梳理学案:第1课 发达的古代农业 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 186.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-06-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第1课 发达的古代农业

【课标要求】

知道古代中国农业耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。

【重点难点】

重点:农业生产的发展

难点:男耕女织的小农经济

【知识梳理】

刷新知识

一、早期农业生产的出现

1.原始农业

(1)中国是世界农业起源中心之一, 农业起源最早可追溯到距今一万年左右。中国是世界上最早培植水稻和 (1) 的国家。

(2)距今七八千年时,中国原始农业已相当发达。原始农业的主要耕作方法是(2)______。

2.夏商周时期的农业

(1)农具:商周时期出现(3)______农具,但在农业中只是少量使用, 木制的耒耜和石锄、石犁,仍是农业生产的主要工具。已懂得开沟排灌、除草培土、沤制绿肥、治虫灭害等技术。

(2)作物:(4)_____时期,农作物种类更加丰富,后世的主要农作物多已具备。

自测回扣1、古代中国农业的基本结构与特点是什么?

二、 精耕细作的传统农业

1.铁犁牛耕的发展

(1)开始:(5)___时期,人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广。

(2)发展:西汉赵过推广(6)___,(7)__时已推广到珠江流域。后来又出现犁壁,使铁犁可以朝着同一个方向翻土。(8)___以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。隋唐时期,(9)___出现曲辕犁。这种犁安装了犁评,可以调节犁耕的深浅。至此,我国耕犁已相当完善,一直为后世沿用。

2.耕作技术的不断进步

(1)耕作方法:春秋战国时期,当时世界上先进的耕作方法——(10)___已经使用。西汉时,赵过推行代田法。

(2)耕作技术:(11)___时期,北方旱地的耕耙耱技术形成,南方的水田也采用耕耙技术。魏晋以后直到今天,人们基本上都沿用这种耕作技术。

(3)耕作制度:两汉的耕作制度是以一年一熟为主。(12)___以后,我国经济重心逐渐转移到江浙地区。江南逐渐形成了稳定的稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制,

(4)作用:极大地提高了土地的利用效率,促进了农业的发展。

3.农业灌溉

(1)水利工程:有(13)___时期的都江堰、汉朝的漕渠、白渠和龙首渠等。

(2)农业灌溉工具:曹魏时,经改制的翻车用于灌溉;唐朝时创制了(14)___;宋朝出现利用水力的高转筒车;明清时出现风力水车。

(3)作用:推动了农业生产的快速发展。

三、男耕女织的小农经济

1.商周时期的集体耕作

(1)特点:商周时期,土地归(15)_____所有,工具简陋,劳动者集体耕作。

(2)作用:有利于提高工效。

2.小农经济的形成

(1)形成时间: (16)______时期

(2)形成原因: (17)______的出现和牛耕的逐渐推广, (18)_______的确立

(3)特点:以(19)_____为单位男耕女织的小农经济逐步形成。生产主要是为了满足自家的基本生活需要和交纳赋税。小农经济是自给自足的(20)______,它是中国传统农业社会生产的基本模式。为我国农业的精耕细作作出了重要贡献。但在封建地主阶级的沉重剥削下,小农经济十分脆弱。

自测回扣

3、促进小农经济形成的最主要因素是

A.铁犁牛耕的出现及普及 B.土地私有制的确立

C.精耕细作技术的形成 D.原始氏族公社土地所有制的形成

4、谚语是民众丰富智慧和普遍经验的总结。下列谚语能够反映我国小农经济自给自足

特点的是

A.庄稼一枝花,全靠肥当家 B.黄牛过河各顾各

5、“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”这句话反映了

A.小农经济的生产方式 B.手工业经济的生产方式

C.古代妇女的地位较高 D.商品经济的发达

C.苗儿出得齐,丰收不用提 D.小满芝麻芒种谷

自我校对:(1)粟 (2)刀耕火种 (3)青铜 (4)西周(5)春秋战国(6)耦犁 (7)东汉(8)汉朝(9)江东地区(10)垄作法(11)魏晋南北朝 (12)宋朝 (13)战国 (14)筒车(15)国家 (16)春秋战国 (17)铁农具 (18)封建土地私有制 (19)一家一户 (20)自然经济

动感探究

1.中国古代小农经济的基本特点和影响

(1)特点

①以家庭为生产、生活的基本单位,农民占有少量的生产资料,精耕细作。

②农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济。

③是中国封建社会农业生产的基本模式

(2)影响

①有利影响:小农经济之下,农民不同程度地拥有一定数量的生产资料,拥有一定的生产自主权,能支配一部分劳动产品,具有生产积极性。小农经济的发展奠定了我国古代长期领先世界的物质基础。

②不利影响:由于小农经济规模小和条件简陋,加之封建剥削的沉重,农业始终维持着简单再生产,顽固地保持着自给自足的自然经济形态,自然经济的牢固存在不利我国商品经济的发展,它是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因。随着人口增加和土地兼并,人地矛盾日益突出。土地的过度开垦,导致人类生存环境的恶化。

2.中国古代农业经济的基本特点

(1)历史地位:中国是独立发展、自成体系的世界农业起源中心之一。

(2)生产组织形式:一家一户的小农经济是中国古代封建社会形态的基础,也是古代中国农业经济的基本特点。

(3)土地制度:地主土地所有制是古代中国土地所有制的主要形式。

(4)农业生产结构:种植业和家畜饲养业相结合,以种植业为主,家畜饲养业为辅。

(5从农耕技术的发展:借用牛力耕田,不断改良生产工具,重视水利的兴修,生产技术使精耕细作的农业生产模式日益完善,也是古代中国农业经济的基本特点。

【巩固练习】

高考链接

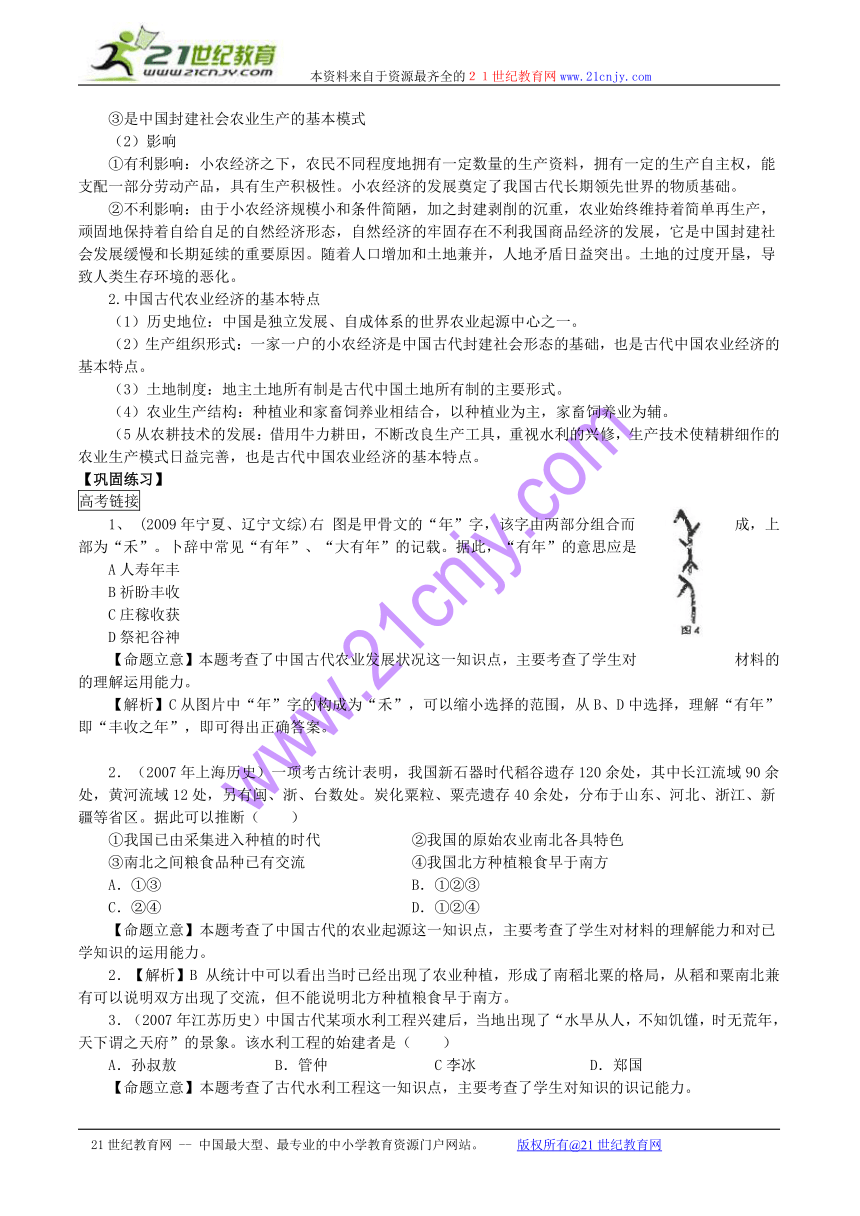

1、 (2009年宁夏、辽宁文综)右 图是甲骨文的“年”字,该字由两部分组合而成,上部为“禾”。卜辞中常见“有年”、“大有年”的记载。据此,“有年”的意思应是

A人寿年丰

B祈盼丰收

C庄稼收获

D祭祀谷神

【命题立意】本题考查了中国古代农业发展状况这一知识点,主要考查了学生对材料的的理解运用能力。

【解析】C从图片中“年”字的构成为“禾”,可以缩小选择的范围,从B、D中选择,理解“有年”即“丰收之年”,即可得出正确答案。

2.(2007年上海历史)一项考古统计表明,我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域12处,另有闽、浙、台数处。炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等省区。据此可以推断( )

①我国已由采集进入种植的时代 ②我国的原始农业南北各具特色

③南北之间粮食品种已有交流 ④我国北方种植粮食早于南方

A.①③ B.①②③

C.②④ D.①②④

【命题立意】本题考查了中国古代的农业起源这一知识点,主要考查了学生对材料的理解能力和对已学知识的运用能力。

2.【解析】B 从统计中可以看出当时已经出现了农业种植,形成了南稻北粟的格局,从稻和粟南北兼有可以说明双方出现了交流,但不能说明北方种植粮食早于南方。

3.(2007年江苏历史)中国古代某项水利工程兴建后,当地出现了“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府”的景象。该水利工程的始建者是( )

A.孙叔敖 B.管仲 C李冰 D.郑国

【命题立意】本题考查了古代水利工程这一知识点,主要考查了学生对知识的识记能力。

3.【解析】C 战国时期的秦国蜀守李冰修建都江堰,使成都平原成为天府之国。

4.(2007年山东文综)白居易诗:“机梭声札札,牛驴走纭纭。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。”诗中的描述反映了( )

①男耕女织的自然经济 ②重视农业的观念

③家庭手工业的发展促进了商品流通 ④安土重迁的思想

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【命题立意】本题考查了中国古代小农经济的特点这一知识点,主要考查了学生对知识的理解运用能力和对材料的理解能力。

4.【解析】B “机梭声札札,牛驴走纭纭”反映了男耕女织的自然经济,“家家守村业” 反映了重视农业的观念,“头白不出门”体现的是安土重迁的思想。

动感演练

夯实基础

1.我国农作物种类很丰富,有小米、水稻、高粱、大豆、小麦、桑、麻等,这些主要农作物多已具备最早应出现在( )

A.原始社会 B.夏朝 C.西周D.春秋

2.从孔子“四体不勤,五谷不分”中你能得到的正确信息是

A.原始畜牧业出现 B.原始农业在春秋时期开始出现

C.农业生产在春秋时期已经成熟 D.我国主要农作物品种基本具备

3、下图中的农具最早出现在

A.春秋战国 B.西汉 C.南北朝 D.唐朝

4.(09徐州高三质检)西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”; 战国时“一夫挟五口,治田百亩”。引起这一变化的根本原因是

A.公田变为私田 B.铁器牛耕的推广

C.国家走向统一 D.封建制度的确立

5.“刀耕火种”时代主要的生产工具是( )

A.石器 B.铜器 C.铁器 D.牛

6、据记载:孔子的弟子司马耕字子牛,冉耕字伯牛。这反映了

A.孔子的弟子注重务农 B.当时牛耕开始出现

C.牛耕得到了广泛的推广 D.当时牲畜是财富的象征

7、下列属于不属于灌溉工具的是( )

A.翻车 B.筒车 C.耧车 D.风力水车

8.(2009金山中学高三摸底考试)下列农具的出现标志农业生产力水平有了划时代进步的是

A. 石斧 B .骨制耒耜 C. 铁犁 D. 曲辕犁

9、宋代江苏吴郡“地沃而物伙,稼则刈(收割)麦种禾,一岁两熟。”这表明了

A.垄作法得以推广 B.套作制的普及 C.一年二熟制出现 D.一年三熟制产生

10、(2009,徐州市高三摸底考试)下面的汉代画像石拓片和民间剪纸作品,形象地反映了中国古代

A.高度发达的商品经济 B.男耕女织的自然经济

C.封闭的地主庄园经济 D.乡村生活的祥和富足

11. 七月初七是中国传统的“乞巧节,’(学习纺织工艺的节日)。它起源于我国古代“牛郎与织女”的美丽传说。导致这一节日形成的原因是

A.古代人民对美好爱情的向往 B.人们对神话传说的钟爱

C.自然经济长期占据主导地位 D.人们对牛郎与织女遭遇的同情

12.(2009,泰安市高三质检)“一头牛,一方田,老婆孩子热炕头”,是中国古代农民向往的理想生活。这突出反映了小农经济怎样的特点

A.封闭保守 B.精耕细作 C.耕织结合 D.艰难脆弱

二、非选择题

提升能力

13.阅读下列材料

材料一 “今使乌获、藉蕃(大力士)从后而牵牛尾,尾绝而不从者,逆也。若指之桑条以贯其鼻,则五尺童子牵而周四海者,顺也。”

材料二 “徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。······”

请回答:

(1)材料一反映了什么生产技术?

(2)材料二反映的是怎样的生产方式?它有什么特点?

(3)根据以上材料,结合所学知识,归纳我国古代农业发展需要哪些条件?

拓展创新

14、阅读下列材料,结合所学知识回答问题

材料一:《天仙配》是中国的一个美丽神话故事,它寄托着下层劳动人民对自由纯真爱情的向往。其中脍炙人口的歌词唱道:

七仙女:树上的鸟儿成双对, 董永:绿水青山带笑颜。

七仙女:从今不再受那奴役苦, 董永:夫妻双双把家还。

七仙女:你耕田来我织布, 董永:我挑水来你浇园。

七仙女:寒窑虽破能避风雨, 董永:夫妻恩爱苦也甜。

材料二:春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。 ——西汉晃错《论贵粟疏》

请回答:

(1)董永和七仙女的生活体现了中国古代的什么生活方式 你能说说这种生活方式的特点吗

(2)以上两则材料哪个更能反映小农的生产生活状况 概括该则材料的观点。

自测回扣答案

1、主要耕作方式——铁犁牛耕;主要组织方式——男耕女织(以家庭为单位从事生产劳动);主要生产特点——精耕细作;土地制度的基本特点——封建土地私有制等。

2、(1)精耕细作农业是对中国传统农业精华的一种概括,指的是传统农业的一个综合技术体系。萌芽于夏商周时期,战国、秦汉、魏晋南北朝是技术成形期,隋唐宋辽金元是精耕细作的扩展期,明清是深入发展期。

(2)铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础。

(3) 提高耕作技术来提高单位面积产量,充分发挥土地潜力,提高土地利用率和土地生产率,是精耕细作技术体系的总目标。

(4)改变农业环境,提高土地生产率。

3、A 4、B 5、A

一、选择题

1、【解析】C

2、【解析】D

3、【解析】A

4、【解析】 B 注意题中信息变化,战国时“一夫挟五口,治田百亩”显然在揭示一家一户的小农经济生产能力显著提高。这一变化的根本原因是由于铁器牛耕的推广。

5、【解析】A 首先要明确 “刀耕火种”是在七八千年前原始社会时期,使用的工具有石刀、石斧、石犁青铜农具是在商周时出现,铁农具和牛耕是春秋战国时期。

6、【解析】B由材料中“耕”、“牛”等字在人名中的应用,说明当时已经产生了牛耕现象。注意C项是在西汉中期后。

7、 【解析】C楼车属于播种工具。

8.【解析】C 石斧和骨制耒耜属于原始社会时期的生产工具,春秋战国时期出现了铁制农具,标志着生产力水平的提高;曲辕犁出现于唐朝,应用于江南地区的水田。

B 图为曲辕犁,这种犁安装了犁评,可以调节犁耕的深浅,促进了我国耕犁的完善。牛耕得到广泛的推广是在汉代。

9、【解析】C

10、【解析】B 第一幅图表明了古代的农耕生活,第二幅图表现了古代的手工纺织,两者共同构成了古代男耕女织的自然经济状态。

11、【解析】D

12、【解析】A 通过材料可看出,在小农经济模式下,小生产者安于现状,不思进取,具有封闭性和保守性。

二、非选择题

13.答案:

(1)牛耕技术。

(2)生产方式:“男耕女织”式的小农经济。(或自耕农经济)

特点:①以家庭为生产、生活单位。②农业与家庭手工业相结合。③自给自足的自然经济。

(3)古代农业发展需要的条件:①生产工具的不断改进、生产技术的不断进步、水利的兴修。②政府要减轻对农民的剥削。③优越的自然环境。④稳定的社会环境。(只要答对两点就满分)

14.答案:

(1)生活方式:“男耕女织”。特点:①自给自足。②以家庭为单位。③封闭性。④分散性。

(2)材料二。主要观点:农民长年劳累、生活贫困;赋税和徭役负担沉重:农民生产规模小,生产资料有限;抵御自然灾害的能力差;生产、生活条件艰苦。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第1课 发达的古代农业

【课标要求】

知道古代中国农业耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。

【重点难点】

重点:农业生产的发展

难点:男耕女织的小农经济

【知识梳理】

刷新知识

一、早期农业生产的出现

1.原始农业

(1)中国是世界农业起源中心之一, 农业起源最早可追溯到距今一万年左右。中国是世界上最早培植水稻和 (1) 的国家。

(2)距今七八千年时,中国原始农业已相当发达。原始农业的主要耕作方法是(2)______。

2.夏商周时期的农业

(1)农具:商周时期出现(3)______农具,但在农业中只是少量使用, 木制的耒耜和石锄、石犁,仍是农业生产的主要工具。已懂得开沟排灌、除草培土、沤制绿肥、治虫灭害等技术。

(2)作物:(4)_____时期,农作物种类更加丰富,后世的主要农作物多已具备。

自测回扣1、古代中国农业的基本结构与特点是什么?

二、 精耕细作的传统农业

1.铁犁牛耕的发展

(1)开始:(5)___时期,人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广。

(2)发展:西汉赵过推广(6)___,(7)__时已推广到珠江流域。后来又出现犁壁,使铁犁可以朝着同一个方向翻土。(8)___以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。隋唐时期,(9)___出现曲辕犁。这种犁安装了犁评,可以调节犁耕的深浅。至此,我国耕犁已相当完善,一直为后世沿用。

2.耕作技术的不断进步

(1)耕作方法:春秋战国时期,当时世界上先进的耕作方法——(10)___已经使用。西汉时,赵过推行代田法。

(2)耕作技术:(11)___时期,北方旱地的耕耙耱技术形成,南方的水田也采用耕耙技术。魏晋以后直到今天,人们基本上都沿用这种耕作技术。

(3)耕作制度:两汉的耕作制度是以一年一熟为主。(12)___以后,我国经济重心逐渐转移到江浙地区。江南逐渐形成了稳定的稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制,

(4)作用:极大地提高了土地的利用效率,促进了农业的发展。

3.农业灌溉

(1)水利工程:有(13)___时期的都江堰、汉朝的漕渠、白渠和龙首渠等。

(2)农业灌溉工具:曹魏时,经改制的翻车用于灌溉;唐朝时创制了(14)___;宋朝出现利用水力的高转筒车;明清时出现风力水车。

(3)作用:推动了农业生产的快速发展。

三、男耕女织的小农经济

1.商周时期的集体耕作

(1)特点:商周时期,土地归(15)_____所有,工具简陋,劳动者集体耕作。

(2)作用:有利于提高工效。

2.小农经济的形成

(1)形成时间: (16)______时期

(2)形成原因: (17)______的出现和牛耕的逐渐推广, (18)_______的确立

(3)特点:以(19)_____为单位男耕女织的小农经济逐步形成。生产主要是为了满足自家的基本生活需要和交纳赋税。小农经济是自给自足的(20)______,它是中国传统农业社会生产的基本模式。为我国农业的精耕细作作出了重要贡献。但在封建地主阶级的沉重剥削下,小农经济十分脆弱。

自测回扣

3、促进小农经济形成的最主要因素是

A.铁犁牛耕的出现及普及 B.土地私有制的确立

C.精耕细作技术的形成 D.原始氏族公社土地所有制的形成

4、谚语是民众丰富智慧和普遍经验的总结。下列谚语能够反映我国小农经济自给自足

特点的是

A.庄稼一枝花,全靠肥当家 B.黄牛过河各顾各

5、“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒”这句话反映了

A.小农经济的生产方式 B.手工业经济的生产方式

C.古代妇女的地位较高 D.商品经济的发达

C.苗儿出得齐,丰收不用提 D.小满芝麻芒种谷

自我校对:(1)粟 (2)刀耕火种 (3)青铜 (4)西周(5)春秋战国(6)耦犁 (7)东汉(8)汉朝(9)江东地区(10)垄作法(11)魏晋南北朝 (12)宋朝 (13)战国 (14)筒车(15)国家 (16)春秋战国 (17)铁农具 (18)封建土地私有制 (19)一家一户 (20)自然经济

动感探究

1.中国古代小农经济的基本特点和影响

(1)特点

①以家庭为生产、生活的基本单位,农民占有少量的生产资料,精耕细作。

②农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济。

③是中国封建社会农业生产的基本模式

(2)影响

①有利影响:小农经济之下,农民不同程度地拥有一定数量的生产资料,拥有一定的生产自主权,能支配一部分劳动产品,具有生产积极性。小农经济的发展奠定了我国古代长期领先世界的物质基础。

②不利影响:由于小农经济规模小和条件简陋,加之封建剥削的沉重,农业始终维持着简单再生产,顽固地保持着自给自足的自然经济形态,自然经济的牢固存在不利我国商品经济的发展,它是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因。随着人口增加和土地兼并,人地矛盾日益突出。土地的过度开垦,导致人类生存环境的恶化。

2.中国古代农业经济的基本特点

(1)历史地位:中国是独立发展、自成体系的世界农业起源中心之一。

(2)生产组织形式:一家一户的小农经济是中国古代封建社会形态的基础,也是古代中国农业经济的基本特点。

(3)土地制度:地主土地所有制是古代中国土地所有制的主要形式。

(4)农业生产结构:种植业和家畜饲养业相结合,以种植业为主,家畜饲养业为辅。

(5从农耕技术的发展:借用牛力耕田,不断改良生产工具,重视水利的兴修,生产技术使精耕细作的农业生产模式日益完善,也是古代中国农业经济的基本特点。

【巩固练习】

高考链接

1、 (2009年宁夏、辽宁文综)右 图是甲骨文的“年”字,该字由两部分组合而成,上部为“禾”。卜辞中常见“有年”、“大有年”的记载。据此,“有年”的意思应是

A人寿年丰

B祈盼丰收

C庄稼收获

D祭祀谷神

【命题立意】本题考查了中国古代农业发展状况这一知识点,主要考查了学生对材料的的理解运用能力。

【解析】C从图片中“年”字的构成为“禾”,可以缩小选择的范围,从B、D中选择,理解“有年”即“丰收之年”,即可得出正确答案。

2.(2007年上海历史)一项考古统计表明,我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域12处,另有闽、浙、台数处。炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等省区。据此可以推断( )

①我国已由采集进入种植的时代 ②我国的原始农业南北各具特色

③南北之间粮食品种已有交流 ④我国北方种植粮食早于南方

A.①③ B.①②③

C.②④ D.①②④

【命题立意】本题考查了中国古代的农业起源这一知识点,主要考查了学生对材料的理解能力和对已学知识的运用能力。

2.【解析】B 从统计中可以看出当时已经出现了农业种植,形成了南稻北粟的格局,从稻和粟南北兼有可以说明双方出现了交流,但不能说明北方种植粮食早于南方。

3.(2007年江苏历史)中国古代某项水利工程兴建后,当地出现了“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府”的景象。该水利工程的始建者是( )

A.孙叔敖 B.管仲 C李冰 D.郑国

【命题立意】本题考查了古代水利工程这一知识点,主要考查了学生对知识的识记能力。

3.【解析】C 战国时期的秦国蜀守李冰修建都江堰,使成都平原成为天府之国。

4.(2007年山东文综)白居易诗:“机梭声札札,牛驴走纭纭。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。”诗中的描述反映了( )

①男耕女织的自然经济 ②重视农业的观念

③家庭手工业的发展促进了商品流通 ④安土重迁的思想

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【命题立意】本题考查了中国古代小农经济的特点这一知识点,主要考查了学生对知识的理解运用能力和对材料的理解能力。

4.【解析】B “机梭声札札,牛驴走纭纭”反映了男耕女织的自然经济,“家家守村业” 反映了重视农业的观念,“头白不出门”体现的是安土重迁的思想。

动感演练

夯实基础

1.我国农作物种类很丰富,有小米、水稻、高粱、大豆、小麦、桑、麻等,这些主要农作物多已具备最早应出现在( )

A.原始社会 B.夏朝 C.西周D.春秋

2.从孔子“四体不勤,五谷不分”中你能得到的正确信息是

A.原始畜牧业出现 B.原始农业在春秋时期开始出现

C.农业生产在春秋时期已经成熟 D.我国主要农作物品种基本具备

3、下图中的农具最早出现在

A.春秋战国 B.西汉 C.南北朝 D.唐朝

4.(09徐州高三质检)西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”; 战国时“一夫挟五口,治田百亩”。引起这一变化的根本原因是

A.公田变为私田 B.铁器牛耕的推广

C.国家走向统一 D.封建制度的确立

5.“刀耕火种”时代主要的生产工具是( )

A.石器 B.铜器 C.铁器 D.牛

6、据记载:孔子的弟子司马耕字子牛,冉耕字伯牛。这反映了

A.孔子的弟子注重务农 B.当时牛耕开始出现

C.牛耕得到了广泛的推广 D.当时牲畜是财富的象征

7、下列属于不属于灌溉工具的是( )

A.翻车 B.筒车 C.耧车 D.风力水车

8.(2009金山中学高三摸底考试)下列农具的出现标志农业生产力水平有了划时代进步的是

A. 石斧 B .骨制耒耜 C. 铁犁 D. 曲辕犁

9、宋代江苏吴郡“地沃而物伙,稼则刈(收割)麦种禾,一岁两熟。”这表明了

A.垄作法得以推广 B.套作制的普及 C.一年二熟制出现 D.一年三熟制产生

10、(2009,徐州市高三摸底考试)下面的汉代画像石拓片和民间剪纸作品,形象地反映了中国古代

A.高度发达的商品经济 B.男耕女织的自然经济

C.封闭的地主庄园经济 D.乡村生活的祥和富足

11. 七月初七是中国传统的“乞巧节,’(学习纺织工艺的节日)。它起源于我国古代“牛郎与织女”的美丽传说。导致这一节日形成的原因是

A.古代人民对美好爱情的向往 B.人们对神话传说的钟爱

C.自然经济长期占据主导地位 D.人们对牛郎与织女遭遇的同情

12.(2009,泰安市高三质检)“一头牛,一方田,老婆孩子热炕头”,是中国古代农民向往的理想生活。这突出反映了小农经济怎样的特点

A.封闭保守 B.精耕细作 C.耕织结合 D.艰难脆弱

二、非选择题

提升能力

13.阅读下列材料

材料一 “今使乌获、藉蕃(大力士)从后而牵牛尾,尾绝而不从者,逆也。若指之桑条以贯其鼻,则五尺童子牵而周四海者,顺也。”

材料二 “徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。······”

请回答:

(1)材料一反映了什么生产技术?

(2)材料二反映的是怎样的生产方式?它有什么特点?

(3)根据以上材料,结合所学知识,归纳我国古代农业发展需要哪些条件?

拓展创新

14、阅读下列材料,结合所学知识回答问题

材料一:《天仙配》是中国的一个美丽神话故事,它寄托着下层劳动人民对自由纯真爱情的向往。其中脍炙人口的歌词唱道:

七仙女:树上的鸟儿成双对, 董永:绿水青山带笑颜。

七仙女:从今不再受那奴役苦, 董永:夫妻双双把家还。

七仙女:你耕田来我织布, 董永:我挑水来你浇园。

七仙女:寒窑虽破能避风雨, 董永:夫妻恩爱苦也甜。

材料二:春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮改。 ——西汉晃错《论贵粟疏》

请回答:

(1)董永和七仙女的生活体现了中国古代的什么生活方式 你能说说这种生活方式的特点吗

(2)以上两则材料哪个更能反映小农的生产生活状况 概括该则材料的观点。

自测回扣答案

1、主要耕作方式——铁犁牛耕;主要组织方式——男耕女织(以家庭为单位从事生产劳动);主要生产特点——精耕细作;土地制度的基本特点——封建土地私有制等。

2、(1)精耕细作农业是对中国传统农业精华的一种概括,指的是传统农业的一个综合技术体系。萌芽于夏商周时期,战国、秦汉、魏晋南北朝是技术成形期,隋唐宋辽金元是精耕细作的扩展期,明清是深入发展期。

(2)铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础。

(3) 提高耕作技术来提高单位面积产量,充分发挥土地潜力,提高土地利用率和土地生产率,是精耕细作技术体系的总目标。

(4)改变农业环境,提高土地生产率。

3、A 4、B 5、A

一、选择题

1、【解析】C

2、【解析】D

3、【解析】A

4、【解析】 B 注意题中信息变化,战国时“一夫挟五口,治田百亩”显然在揭示一家一户的小农经济生产能力显著提高。这一变化的根本原因是由于铁器牛耕的推广。

5、【解析】A 首先要明确 “刀耕火种”是在七八千年前原始社会时期,使用的工具有石刀、石斧、石犁青铜农具是在商周时出现,铁农具和牛耕是春秋战国时期。

6、【解析】B由材料中“耕”、“牛”等字在人名中的应用,说明当时已经产生了牛耕现象。注意C项是在西汉中期后。

7、 【解析】C楼车属于播种工具。

8.【解析】C 石斧和骨制耒耜属于原始社会时期的生产工具,春秋战国时期出现了铁制农具,标志着生产力水平的提高;曲辕犁出现于唐朝,应用于江南地区的水田。

B 图为曲辕犁,这种犁安装了犁评,可以调节犁耕的深浅,促进了我国耕犁的完善。牛耕得到广泛的推广是在汉代。

9、【解析】C

10、【解析】B 第一幅图表明了古代的农耕生活,第二幅图表现了古代的手工纺织,两者共同构成了古代男耕女织的自然经济状态。

11、【解析】D

12、【解析】A 通过材料可看出,在小农经济模式下,小生产者安于现状,不思进取,具有封闭性和保守性。

二、非选择题

13.答案:

(1)牛耕技术。

(2)生产方式:“男耕女织”式的小农经济。(或自耕农经济)

特点:①以家庭为生产、生活单位。②农业与家庭手工业相结合。③自给自足的自然经济。

(3)古代农业发展需要的条件:①生产工具的不断改进、生产技术的不断进步、水利的兴修。②政府要减轻对农民的剥削。③优越的自然环境。④稳定的社会环境。(只要答对两点就满分)

14.答案:

(1)生活方式:“男耕女织”。特点:①自给自足。②以家庭为单位。③封闭性。④分散性。

(2)材料二。主要观点:农民长年劳累、生活贫困;赋税和徭役负担沉重:农民生产规模小,生产资料有限;抵御自然灾害的能力差;生产、生活条件艰苦。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势