历史:第12课《新潮冲击下的社会生活》学案(岳麓版必修2)

文档属性

| 名称 | 历史:第12课《新潮冲击下的社会生活》学案(岳麓版必修2) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 343.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-06-17 12:13:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第12课 新潮冲击下的社会生活

课程标准要求

戊戌变法时期,康有为曾上书光绪帝,请求朝廷下令“断发易服”。他把断发易服提到强国的角度,说:“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。且今物质修明,尤尚机器,辫发长重,行动摇舞,误缠机器,可以立死。今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器不相容也。”在改良社会风俗上,维新派大胆的冲破清朝禁忌,走在了时代的前面。学习“新潮冲击下的社会生活”,明确以下三维学习目标:

1、知识与能力

●了解近代以来物质生活(衣、食、住、行)的变化。

●了解近代以来报刊业和电影的发展服概况及影响。

●掌握近代以来社交礼仪的概况。

2、过程与方法

●将中国近代社会生活的变化与世界形势发展变化相联系,培养综合分析历史问题的能力。

●通过采用访问长辈,调查本地历史的方法,今昔对比,了解我国近现代社会生活变迁的历史轨迹,并找出导致变迁的因素,培养探究问题的能力。

3、情感态度与价值观

●步入近代,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,人民物质生活、大众传媒等发生了某些变化,但却带有明显的半殖民地半封建社会烙印。而人们的生活本身就是“正在发生的历史”,通过今昔对比,感受今天在党的正确领导下,人们物质、精神生活上所发生的翻天覆地的变化。

自主学习精要

一、社会生活

1、服装:

鸦片战争前后“窄袖革履”的西式服饰传入中国,民间效仿之风兴起。长袍马褂与西服革履并行不悖,成为近代社会特有的景观。

民间服饰变革之风对官定服饰制度形成了巨大冲击。迫于时势,清政府不得不实行改革。

民国期间,政府仿照西方各国,颁布了男女礼服的形制。随着法令的推行,新服饰迅速走向社会中下层民众。

人们可以根据各自的生活方式、审美情趣和经济能力,随心所欲地选择和设计自己喜爱的服饰。洋装在中国的流行,并未取代传统服饰,而是促成中国服饰的改良。中山装和旗袍的出现就是中西合璧的产物。

2、“断发”与不缠足运动

1910年,清政府颁布准许臣民自由剪发的法令;辛亥革命后,民国政府发出《剪辫通令》,结辫陋习革除。

不缠足运动先于“断发”,由于满族妇女不缠足,清政府多次下令废除缠足。在西方民主平等思想的影响下,维新派人士发起女权运动。康有为在广东南海首创《不缠足会草例》,其后与康广仁在广州正式成立“不缠足会”,并不断推广,新学堂则以不缠足为基本的入学条件,不缠足运动轰轰烈烈开展起来。

3、饮食与建筑:

“民以食为天”,中华文明孕育了灿烂的饮食文化。近代西风东渐,传统的饮食文化受到冲击,但受自然误差条件和生活习惯的影响,变化速度相对缓慢。

19世纪40年代,通商口岸出现了由外国人经营的西餐馆。

19世纪60年代前后,上海陆续开办一些西菜馆。它们以异国风味、环境幽雅、服务周到和营养卫生竞相招徕顾客,但烹饪之法不中不西、不土不洋,被称为“中西大菜”。

七八十年代以后,西餐成为一种时尚,逐渐由通商城市流入市镇,由沿海进入内地。

酒、茶、烟等日常食品在近代也发生了嬗变。张裕葡萄酿酒公司开使用工艺新技术、大规模制造葡萄酒和白兰地酒之先河,华资经营的咖啡馆、西式茶室、音乐茶座和公园露天茶室,成为上流社会和青年男女乐于光顾的公共场所。

(2)建筑:

西式建筑最早出现在租界地区,与中国传统民居形成鲜明对比。近代居民最普遍、最典型的是居住大院和里弄住宅;在四合院基础上扩大而成的居住大院多分布在北方城市。上海、汉口、南京、福州等南方城市以及天津等地则出现了中西合璧的里弄住宅。同时期,在大城市还出现了高级公寓和别墅式住房,其种独院式的花园洋房最为引人注目。

思维激活

说一说 步入近代,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,人民的物质生活在服装、头发、缠足、饮食、居住等方面发生了哪些变化?

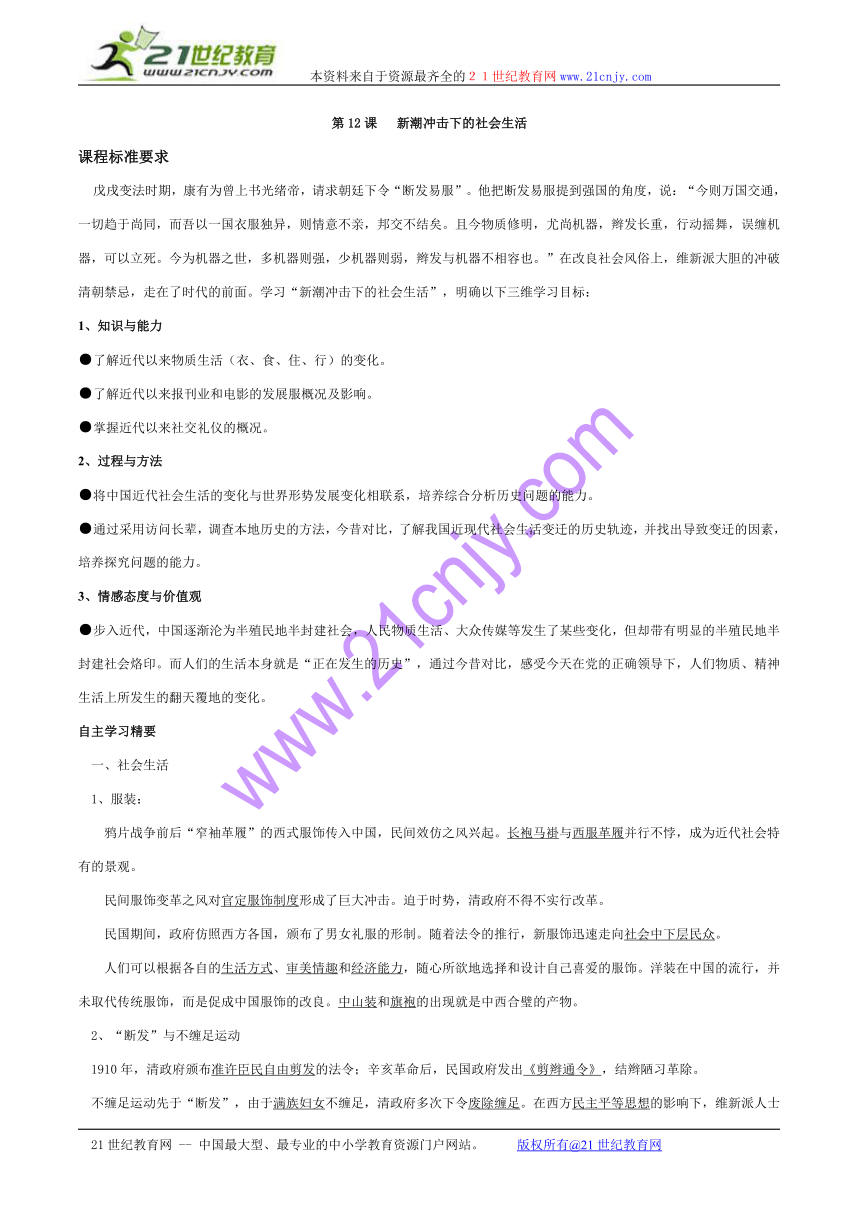

做一做 观察右图,说法不正确的是:

A.由穿长袍马褂到着西装带领结

B.原因是受西式服饰的影响

C.长袍马褂与西服革履并行不悖

D.中山装和旗袍的出现,是中西合璧的产物

答案 D

二、报刊电影与礼仪:

19世纪,中国出现近代报刊;太平天国运动爆发后,各报刊用大量篇幅及时报道时局和战况,民众开始有了新闻观念;1872年创刊的《申报》是近代中国出版时间最长、影响最大的报纸;1884年申报馆创办了《点石斋画报》,开新闻画报之先河;清末四大小说期刊是《小说林》《月月小说》《绣像小说》《新小说》。

维新运动中,国人办报的热情空前高涨,报纸成为宣传政治纲领和开展政治斗争的武器;新文化运动后,阅读报刊 成为民众生活不可或缺的内容。许多城市出现阅报总会或阅读公报会等组织,旨在面向社会义务组织读报,发挥报刊宣传教育、启迪民众的作用。

电影是一种以活动画面表现的艺术,富于大众性。电影自产生之日起,便成为最活跃的文化形式。19世纪末期电影传入中国,迅速成为民间喜闻乐见的新式娱乐活动。1905年,北京泰丰照相馆摄制了谭鑫培的京剧短片《定军山》,是中国人第一次尝试自摄影片。1913年,张石川、郑正秋合作导演的《难夫难妻》是中国第一部故事影片;1931年,中国第一部有声片《歌女红牡丹》摄制完成。

30年代,仅上海一地就有30多所电影院,每日去影院的人达10万之多。

近代报刊和电影以丰富的内容和丰富直观的形象,及时传播时事信息,促进了科学知识的普及,开阔了人们的视野。

中国古代在纲常礼教束缚下,形成了一套 体现贵贱尊卑的日常礼仪。民国之初,为了体现民主共和精神,中华民国临时大总统宣布废除跪拜、作揖等礼节,代之以鞠躬、握手。礼仪的简化,显示出平等、自由等文明精神。

新文化运动和国民革命洪流,推动了近代婚姻的变革进程,主要发生在通商口岸的知识层以及官宦人家,广大的内地和农村几乎没有什么变化。

厚葬风气流行已久,相沿成习,变化最为迟缓。19世纪中期开始,西方文明、卫生、简洁的丧葬礼仪引起国人注目。

思维激活

说一说 报刊电影是如何传入中国的?有何意义?近代中国的礼仪发生了怎样的变化?

做一做 下列是《申报·自由女子之新婚谈》一段关于“文明婚礼”的描述:“梳一东洋头,披件西式衣,穿双西式履,凡凤冠霞帔、锦衣绣裙、红鞋绿袜一律不用;昂然登舆,香花簇拥,四无障碍,无须伪啼假哭,扶持背负;宣读婚约,互换戒指,才一鞠躬,即携手而归,无傧相催请跪拜起立之烦。”请问,这一现象出现的原因有 ①近代工业文明的发展 ②近代西方思想的传播 ③近代教育的发展促进人们思想观念的改变 ④中国封建制度的结束、社会的进步

A. ①②③④ B. ①②③

C. ①③④ D. ②③④

答案:B

核心问题突破

1、考点一:中国近代社会生活的变化的原因

学法指要:进入19世纪中期,近代工业起步,中西方文化发生碰撞和交汇,西方新的事物和思想观念冲击着中国的社会生活。注意从衣食住行等各方面进行学习认识。

思维开放线 鸦片战争后中国服饰的变化、结辫和缠足陋习的革除、饮食和建筑艺术的变化、传媒和礼仪革新等体现出社会生活的变迁。其原因是:

(1)从根本上说,首先是西方工业文明对近代中国的政治、经济、思想造成了强烈的冲击,然后中国在政治、经济、思想领域的变化共同影响社会生活各领域的结果。

(2)具体原因是:①适应中国近代政治、经济、思想等领域的变化情况,中国政府不断推行各种改革,从而导致中国社会生活和习俗的变化。②西方自由、平等、民主思想的不断传播,资产阶级改良和革命运动兴起发展,冲击着封建制度和旧的生活方式,促进了社会生活的演变。③随着中国近代工商业的发展和城市近代化基础设施在一些通商口岸的兴起,人们的生活习俗也随之发生变化。

案例拓展园:1912年3月2日,南京临时政府以临时大总统孙中山的名义公布了《令内务部通知革除前清官厅称呼文》。文中指出:“查前清官厅视官之高下,有大人、老爷等名称,受之者,增惭;施之者,失体,义无取焉……嗣后各官厅人员,相称咸以官职。民间普通称呼则曰先生、曰君,不得再沿前清官厅恶称。”这项变革是希望在人际关系中树立一种

A.自由的观念 B.平等的观念

C.博爱的观念 D.互助的观念

答案:B

解析:本题考查学生阅读理解史料的能力。辛亥革命后成立了中华民国,颁布一系列法令和政策,使民主共和观念深入人心,人际关系中树立了一种平等的观念。

2、考点二:“断发”与不缠足运动的兴起

学法指要:受西方民主平等思想的影响,戊戌变法时、辛亥革命前后移风易俗,一举推翻了清王朝,打碎了几千年来封建君主专制制度的统治,与之共存的等级服制也随之废弃。平等观念逐渐深入人心。

思维开放线 主要原因是受西方民主平等思想的影响。戊戌变法时的维新派,主张“断发易服”“废止缠足”。辛亥革命前后,“断发易服”不仅是移风易俗,还带有反清革命的色彩。辛亥革命一举推翻了清王朝,打碎了几千年来封建君主专制制度的统治,与之共存的等级服制也随之废弃。1912年民国政府颁法令,要求废除男子蓄发、女子缠足等陋习,一时剪辫、放足成为当时社会的风气。1929年民国政府又颁《服饰条例》,规定男子礼服为袍、褂和中山装,中山装夏天为白色,其他季节为黑色;妇女礼服为袄裙和旗袍两种。这种以政府法令形式推行的,带有一定强制性的服饰条例对传统等级制度和礼俗的涤荡是猛烈而彻底的。

案例拓展园:观察下图,说法不正确的是

A.花鞋到高跟鞋,主要是受西方民主平等思想的影响

B.反映了妇女地位的提高

C.两个有卓越贡献的人物:康有为.梁启超。

D.最先废除缠足运动的城市是北京

答案:D

解析 学习这一内容主要是认识中国近代在西方民主平等思想的冲击下人们的生活和思想观念也发生了重大的变化。最先发生废除缠足运动的城市是广州。

3、考点三:中国近代社会生活变化的特点

学法指要:在西方先进文明之风的冲击下,中国近代社会生活发生了一系列变化,我们要从变化的过程、表现、影响上进行分析。

思维开放线 (1)中国近代社会生活的变化经历了一个由被动接受到主动向西方学习的过程。

(2)中国近代社会生活的变化随着中国近代经济、社会、思想的变化而不断加深。

(3)中国近代社会生活的变化地域之间存在着严重的不平衡性。

(4)中国近代社会生活的变化实质上是东西方文化的激烈碰撞,结果是中西文化逐渐结合,且保留了中华民族的文化特色。

(5)中国近代社会生活的变化,有利于封建因素的消除和促进中国社会的进步。

案例拓展园:下列属于维新派人士发起的有 ①组织各种“天足会”②倡导发起女权运动③在广东南海首创《不缠足会草例》 ④在广州成立“不缠足会”

A.②③④ B.①②③

C.①②③④ D.①②④

答案 A

解析 此题考查对不缠足运动的掌握程度。在不缠足运动中,维新人士做了巨大贡献,其中康有为、康广仁等人发起了许多进步运动。题中②③④符合题意。

高考经典感悟

例1(2002年,全国文综) 20世纪50年代,著名话剧《茶馆》和《等待戈多》的上演均引起轰动。它们的共同之处是

A属于现实主义的文艺作品

B具有强烈的社会批判精神

C描写了社会历史的演变

D反映了当代人的精神创伤

答案 B

解析 题目的要求是两部作品的共同之处,C项是《茶馆》的特点,D项是《等待戈多》的特点。《茶馆》是现实主义的作品,《等待戈多》是现代主义的文学,A项也是错误的。两者都具有强烈的社会批判精神。

例2 关于中山装和旗袍的出现,说法正确的是:

A说明当时洋装已取代了中国传统服饰

B是中国服饰改良和中西合璧的产物

C中山装的造型开襟敞袖,颇为活泼

D它们都符合民国政府颁布的制服条例的规定

答案:B

解析 此题考查范围属鸦片战争后中国服饰改革的内容,考查对基础知识的掌握程度,中山装和旗袍都是在洋装流行的影响下产生的,是中西合璧的产物,属于中国服饰的改良。故B项符合题意。

例3 关于从晚清到民国期间我国服饰的变化,以下说法不正确的是( )

A.鸦片战争后,长袍马褂与西服革履并行不悖

B.清末民初,有人穿着西装祭孔,有人竟女扮男装

C.清朝官定服饰制度相当严格,一直没有变化

D.随着民国政府颁布礼服形制,新服饰推广开来

答案 C

解析 此题考查对基础知识的掌握及应用能力。晚清至民国期间,社会上出现一股“竞尚洋装”的风气,人们的服饰出现了诸多变化,而民间服饰变革之风对官定服饰制度形成了巨大冲击,迫于时势,清政府对服饰制度实行了一定的改革,因此c项说法是错误的。

同步优化训练

一、选择题

鸦片战争后,近代人们的服饰发生重大变化。请回答1~2题。

1.中国传统的华冠儒服有着严格的等级规定,但从光绪三十一年起,清政府对传统的军服进行改革陆续拟订了陆军、海军和巡警等新式服制。说明了( )

①长袍马褂与西服革履并行相矛盾 ②民间服饰变革之风对官定服饰制度形成了巨大冲击 ③清政府主动顺应服饰变革的潮流 ④中西文化碰撞和交会冲击着中国的社会生活

A.①③④ B.②④ C.②③④ D.①②④

2.鸦片战争后,服饰变化的先后顺序是( )

A.穿西装——民间服饰变革——官定服饰变革

B.民间服饰变革——穿西装——官定服饰变革

C.穿西装——官定服饰变革——民间服饰变革

D.官定服饰变革——穿西装——民间服饰变革

近代人们为了变革陋习进行了一系列的努力。请回答3~4题。

3.下列有关“断发”与不缠足运动,不正确的是( )

A.具有鲜明的反封建政治色彩

B.二者同时被取消

C.“去辫”是中国留学生在西方文化环境的影响和刺激下产生的

D.放足受外国传教会的极力宣传

4.维新派人士掀起女权运动的主要原因( )

A.外国传教会的宣传 B.西方民主平等思想的影响

C.资本主义发展的要求 D.民族危机的影响

19世纪末,电影和报刊传入中国,影响着人民的生活。请回答5~6题。

5.中国近代历时最长、影响最大的中文报刊是( )

A.《察世俗每月统记传》 B.《申报》

C.《中国丛报》 D.《昭文新报》

6.《歌女红牡丹》的拍摄成功结束了中国电影无声的历史,这是在( )

A.1905年 B.1921年 C.1931年 D.1935年

受西方的影响,中国近代传统的礼仪和婚姻都发生了重大变化。请回答7~8题。

7.中国相见礼革新之始是从( )

A.鞠躬 B.握手 C.拥抱 D.拱手

8.下列关于近代婚姻风俗的变革,符合史实的有( )

①主要发生在通商口岸,婚姻变革主要发生在知识层和官宦人家②民国初年,旧有的婚姻观念没有完全改变③新文化运动和国民革命洪流,推动了近代婚姻的变革进程 ④广大的农村和内地没有多大变化

A.①②③ B.②③④ C.①④ D.①②③④

9、阅读下列材料:

材料一 “道光年间,凡物之极贵重者,皆谓之洋。重楼曰洋楼,彩轿曰洋轿。衣有洋绉,帽有洋筒,挂灯名曰洋灯,火锅名曰洋锅,细而至于酱油之佳者,亦名洋秋油,颜料之鲜明者曰洋红洋绿。大江南北,莫不以洋为考,洋乎洋乎 盖洋洋乎!” ——陈作霖在《秉烛里谈》

材料二

穿西装带领结的男子 辛亥年间,革命士兵剪辫子

西式点心开始出现在街头摊柜里

材料三 资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。

——马克思

请回答:

(1)根据材料一和材料二,说出近代社会生活变化的趋势怎样 如何看待这种变化

(2)结合所学知识,阅读材料三,你得到了什么认识

10.以服饰、饮食和住房为例说明中国近代社会生活有何变化,并简要概括变化的特点。

阅读思考视窗

夫报馆之设其益甚多,约而举之,厥有数事:各省水旱灾区远隔,不免置之,膜视无动于中。自报纸风传,而灾民流离困苦情形宛然心目。于是施衣捐服,源源挹注,得保孑民,此有功于救荒也;作奸犯科者明正典刑,报纸中历历详述,见之者胆落气沮,不敢恣意横行,而反侧渐平,闾阎安枕,此有功于除暴也;士君子读书立品,尤贵通达时务,卓为有用之才,自有日报,足不逾户庭而周知天下之事,一旦假我斧柯,不致毫无把握,此有功于学业也。其余有益于国计、民情、边防、商务者,更仆梳之未易终也。而奈何掩聪塞明,箝口结舌,坐使敌国怀觊觎之志,外人操笔削之权,泰然自若,庞然自大,施施然甘受他人之凌侮也!

请思考:郑观应认为办报纸有哪些好处?你认为今天的报刊品种繁多,存在哪些利弊?

参考答案:

1.B 中国的传统服装与西装并不矛盾;清政府不是主动改革,而是迫于形式不得不改。故排除①③。

2.A 鸦片战争后西服传人中国,民间开始仿效。民间服饰的变革冲击着官定服饰的改革。

3.B结辫陋习的革除是在辛亥革命后,但缠足陋习依然保留。“断发”与不缠足运动实际上是为当时封建统治服务的。鸦片战争后,外国传教士组织“天足会”极力宣传缠足的弊端。受西方的影响,中国第一批留学生在西方文化环境的影响和刺激下纷纷“去辫”。

4.B 在古代社会里妇女是没有地位的。在西方民主平等思想的影响下,维新派人士倡导发起女权运动。

5.B 《申报》是中国近代历时最长、影响最大的中文报刊。

6.C 1931年中国第一部有声片《歌女红牡丹》拍摄成功.结束了中国电影无声的历史。

7.B 乾隆时,清政府与欧美使臣围绕觐见礼节问题展开争执。1886年起,政府官员可以按西俗与外国人握手寒暄,此为中国相见礼革新之始。随后,鞠躬、免冠等西式礼仪开始流行于各种交际场合。

8.D 此题考查的是近代婚姻变革的情况。只要从总体上理解当时的婚姻变革不彻底和地域的不均衡就很容易做出解答。

9.答案:(1)社会生活出现西化和“媚外”的特征。舶来的近代文明在一定意义上变成了改造中国社会封闭、落后状况的动力。崇洋之风已在衣、食、住、行及日用杂品诸方面显露出来。社会现象和近代文明一样,有污染社会的消极面,但更有失去近代中国社会前进的积极因素。实质上它是经济文化落后的“社会人”认识和利用近代文明的初步实践,带有相当成分的盲目性。但其中的大多数不是拜倒在洋人洋事物前的“洋奴”,而是参于挑选、接受和实践新事物的好事者。晚清时期崇洋风气与近代文明的传播相表里,二者发展的进程是同步的。(2)随着西方资本主义商品的涌入,中国被卷入资本主义世界体系,沦为外国的原料产地和商品销售调拨,中国经济日益半殖民地半封建化。外来文明的传入,中西文化的碰撞和交汇,新的事物和思想观念冲击着中国社会,社会生活和习俗发生重大变化。

解析:(1)问要认真阅读材料,结合文字和图画回答出“西化”和“崇洋媚外”的趋势。评价时要从积极和消极两方面回答。(2)问要从世界市场的方面认识。

10、答案:(1)变化:①服饰:鸦片战争后,西式服饰传人中国,开始穿洋装。民间服饰变革推动了官定服饰制度的变革。清政府被迫对传统的军服进行改革。民国时期,颁布了男女礼服的形制。但洋装并未取代传统服饰,中西合璧的中山装和旗袍出现。②饮食:19世纪40年代,在通商口岸出现外国人经营的西餐馆。19世纪60年代前后,上海出现中国第一家西菜馆,烹饪之法不中不西,不土不洋,被称为“中西大菜”。七八十年代以后,西餐成为一种时尚,逐渐由通商城市流入市镇,由沿海进入内地。西式的酒、茶、烟、饮料等日常食品也逐渐被接受并得到改进。③住房:西式建筑最早出现在租界地区。近代居民最普遍和最典型的是居住大院和里弄住宅。里弄是中西合璧的产物。大城市出现高级公寓和别墅式住房,其中独院式的花园洋房最引人注目。(2)特点:开始西方化,带有半殖民地半封建社会的特征;变化区域不平衡,东南沿海和城市发生重大变化,而广大农村变化不大;形成自己的生活特色。

解析:要具体回答服饰、饮食和住房的变化。概括变化的特点时要全面,从总体上、从变化区域、从自己的风格等方面考虑。

阅读思考视窗答案:

好处:可救荒,除暴,读书立品,通达时务,了解时事、有益于国计、民情、边防、商务等。利弊:报刊种类繁多,对社会思潮的影响是复杂而矛盾的。一方面,由于媒体不可避免地具有新闻导向的作用,深入人心,使民众产生相同或相似的价值取向。另一方面,由于媒体的信息量庞大,对同一事件报道的角度不同,评价各异,使社会思潮呈现出丰富多彩、生动活泼的局面,有时也让人无所适从。在信息爆炸的时代,我们要选择有用信息,鉴别正确信息,摈弃信息垃圾,从而形成正确的价值观、人生观。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第12课 新潮冲击下的社会生活

课程标准要求

戊戌变法时期,康有为曾上书光绪帝,请求朝廷下令“断发易服”。他把断发易服提到强国的角度,说:“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。且今物质修明,尤尚机器,辫发长重,行动摇舞,误缠机器,可以立死。今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器不相容也。”在改良社会风俗上,维新派大胆的冲破清朝禁忌,走在了时代的前面。学习“新潮冲击下的社会生活”,明确以下三维学习目标:

1、知识与能力

●了解近代以来物质生活(衣、食、住、行)的变化。

●了解近代以来报刊业和电影的发展服概况及影响。

●掌握近代以来社交礼仪的概况。

2、过程与方法

●将中国近代社会生活的变化与世界形势发展变化相联系,培养综合分析历史问题的能力。

●通过采用访问长辈,调查本地历史的方法,今昔对比,了解我国近现代社会生活变迁的历史轨迹,并找出导致变迁的因素,培养探究问题的能力。

3、情感态度与价值观

●步入近代,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,人民物质生活、大众传媒等发生了某些变化,但却带有明显的半殖民地半封建社会烙印。而人们的生活本身就是“正在发生的历史”,通过今昔对比,感受今天在党的正确领导下,人们物质、精神生活上所发生的翻天覆地的变化。

自主学习精要

一、社会生活

1、服装:

鸦片战争前后“窄袖革履”的西式服饰传入中国,民间效仿之风兴起。长袍马褂与西服革履并行不悖,成为近代社会特有的景观。

民间服饰变革之风对官定服饰制度形成了巨大冲击。迫于时势,清政府不得不实行改革。

民国期间,政府仿照西方各国,颁布了男女礼服的形制。随着法令的推行,新服饰迅速走向社会中下层民众。

人们可以根据各自的生活方式、审美情趣和经济能力,随心所欲地选择和设计自己喜爱的服饰。洋装在中国的流行,并未取代传统服饰,而是促成中国服饰的改良。中山装和旗袍的出现就是中西合璧的产物。

2、“断发”与不缠足运动

1910年,清政府颁布准许臣民自由剪发的法令;辛亥革命后,民国政府发出《剪辫通令》,结辫陋习革除。

不缠足运动先于“断发”,由于满族妇女不缠足,清政府多次下令废除缠足。在西方民主平等思想的影响下,维新派人士发起女权运动。康有为在广东南海首创《不缠足会草例》,其后与康广仁在广州正式成立“不缠足会”,并不断推广,新学堂则以不缠足为基本的入学条件,不缠足运动轰轰烈烈开展起来。

3、饮食与建筑:

“民以食为天”,中华文明孕育了灿烂的饮食文化。近代西风东渐,传统的饮食文化受到冲击,但受自然误差条件和生活习惯的影响,变化速度相对缓慢。

19世纪40年代,通商口岸出现了由外国人经营的西餐馆。

19世纪60年代前后,上海陆续开办一些西菜馆。它们以异国风味、环境幽雅、服务周到和营养卫生竞相招徕顾客,但烹饪之法不中不西、不土不洋,被称为“中西大菜”。

七八十年代以后,西餐成为一种时尚,逐渐由通商城市流入市镇,由沿海进入内地。

酒、茶、烟等日常食品在近代也发生了嬗变。张裕葡萄酿酒公司开使用工艺新技术、大规模制造葡萄酒和白兰地酒之先河,华资经营的咖啡馆、西式茶室、音乐茶座和公园露天茶室,成为上流社会和青年男女乐于光顾的公共场所。

(2)建筑:

西式建筑最早出现在租界地区,与中国传统民居形成鲜明对比。近代居民最普遍、最典型的是居住大院和里弄住宅;在四合院基础上扩大而成的居住大院多分布在北方城市。上海、汉口、南京、福州等南方城市以及天津等地则出现了中西合璧的里弄住宅。同时期,在大城市还出现了高级公寓和别墅式住房,其种独院式的花园洋房最为引人注目。

思维激活

说一说 步入近代,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,人民的物质生活在服装、头发、缠足、饮食、居住等方面发生了哪些变化?

做一做 观察右图,说法不正确的是:

A.由穿长袍马褂到着西装带领结

B.原因是受西式服饰的影响

C.长袍马褂与西服革履并行不悖

D.中山装和旗袍的出现,是中西合璧的产物

答案 D

二、报刊电影与礼仪:

19世纪,中国出现近代报刊;太平天国运动爆发后,各报刊用大量篇幅及时报道时局和战况,民众开始有了新闻观念;1872年创刊的《申报》是近代中国出版时间最长、影响最大的报纸;1884年申报馆创办了《点石斋画报》,开新闻画报之先河;清末四大小说期刊是《小说林》《月月小说》《绣像小说》《新小说》。

维新运动中,国人办报的热情空前高涨,报纸成为宣传政治纲领和开展政治斗争的武器;新文化运动后,阅读报刊 成为民众生活不可或缺的内容。许多城市出现阅报总会或阅读公报会等组织,旨在面向社会义务组织读报,发挥报刊宣传教育、启迪民众的作用。

电影是一种以活动画面表现的艺术,富于大众性。电影自产生之日起,便成为最活跃的文化形式。19世纪末期电影传入中国,迅速成为民间喜闻乐见的新式娱乐活动。1905年,北京泰丰照相馆摄制了谭鑫培的京剧短片《定军山》,是中国人第一次尝试自摄影片。1913年,张石川、郑正秋合作导演的《难夫难妻》是中国第一部故事影片;1931年,中国第一部有声片《歌女红牡丹》摄制完成。

30年代,仅上海一地就有30多所电影院,每日去影院的人达10万之多。

近代报刊和电影以丰富的内容和丰富直观的形象,及时传播时事信息,促进了科学知识的普及,开阔了人们的视野。

中国古代在纲常礼教束缚下,形成了一套 体现贵贱尊卑的日常礼仪。民国之初,为了体现民主共和精神,中华民国临时大总统宣布废除跪拜、作揖等礼节,代之以鞠躬、握手。礼仪的简化,显示出平等、自由等文明精神。

新文化运动和国民革命洪流,推动了近代婚姻的变革进程,主要发生在通商口岸的知识层以及官宦人家,广大的内地和农村几乎没有什么变化。

厚葬风气流行已久,相沿成习,变化最为迟缓。19世纪中期开始,西方文明、卫生、简洁的丧葬礼仪引起国人注目。

思维激活

说一说 报刊电影是如何传入中国的?有何意义?近代中国的礼仪发生了怎样的变化?

做一做 下列是《申报·自由女子之新婚谈》一段关于“文明婚礼”的描述:“梳一东洋头,披件西式衣,穿双西式履,凡凤冠霞帔、锦衣绣裙、红鞋绿袜一律不用;昂然登舆,香花簇拥,四无障碍,无须伪啼假哭,扶持背负;宣读婚约,互换戒指,才一鞠躬,即携手而归,无傧相催请跪拜起立之烦。”请问,这一现象出现的原因有 ①近代工业文明的发展 ②近代西方思想的传播 ③近代教育的发展促进人们思想观念的改变 ④中国封建制度的结束、社会的进步

A. ①②③④ B. ①②③

C. ①③④ D. ②③④

答案:B

核心问题突破

1、考点一:中国近代社会生活的变化的原因

学法指要:进入19世纪中期,近代工业起步,中西方文化发生碰撞和交汇,西方新的事物和思想观念冲击着中国的社会生活。注意从衣食住行等各方面进行学习认识。

思维开放线 鸦片战争后中国服饰的变化、结辫和缠足陋习的革除、饮食和建筑艺术的变化、传媒和礼仪革新等体现出社会生活的变迁。其原因是:

(1)从根本上说,首先是西方工业文明对近代中国的政治、经济、思想造成了强烈的冲击,然后中国在政治、经济、思想领域的变化共同影响社会生活各领域的结果。

(2)具体原因是:①适应中国近代政治、经济、思想等领域的变化情况,中国政府不断推行各种改革,从而导致中国社会生活和习俗的变化。②西方自由、平等、民主思想的不断传播,资产阶级改良和革命运动兴起发展,冲击着封建制度和旧的生活方式,促进了社会生活的演变。③随着中国近代工商业的发展和城市近代化基础设施在一些通商口岸的兴起,人们的生活习俗也随之发生变化。

案例拓展园:1912年3月2日,南京临时政府以临时大总统孙中山的名义公布了《令内务部通知革除前清官厅称呼文》。文中指出:“查前清官厅视官之高下,有大人、老爷等名称,受之者,增惭;施之者,失体,义无取焉……嗣后各官厅人员,相称咸以官职。民间普通称呼则曰先生、曰君,不得再沿前清官厅恶称。”这项变革是希望在人际关系中树立一种

A.自由的观念 B.平等的观念

C.博爱的观念 D.互助的观念

答案:B

解析:本题考查学生阅读理解史料的能力。辛亥革命后成立了中华民国,颁布一系列法令和政策,使民主共和观念深入人心,人际关系中树立了一种平等的观念。

2、考点二:“断发”与不缠足运动的兴起

学法指要:受西方民主平等思想的影响,戊戌变法时、辛亥革命前后移风易俗,一举推翻了清王朝,打碎了几千年来封建君主专制制度的统治,与之共存的等级服制也随之废弃。平等观念逐渐深入人心。

思维开放线 主要原因是受西方民主平等思想的影响。戊戌变法时的维新派,主张“断发易服”“废止缠足”。辛亥革命前后,“断发易服”不仅是移风易俗,还带有反清革命的色彩。辛亥革命一举推翻了清王朝,打碎了几千年来封建君主专制制度的统治,与之共存的等级服制也随之废弃。1912年民国政府颁法令,要求废除男子蓄发、女子缠足等陋习,一时剪辫、放足成为当时社会的风气。1929年民国政府又颁《服饰条例》,规定男子礼服为袍、褂和中山装,中山装夏天为白色,其他季节为黑色;妇女礼服为袄裙和旗袍两种。这种以政府法令形式推行的,带有一定强制性的服饰条例对传统等级制度和礼俗的涤荡是猛烈而彻底的。

案例拓展园:观察下图,说法不正确的是

A.花鞋到高跟鞋,主要是受西方民主平等思想的影响

B.反映了妇女地位的提高

C.两个有卓越贡献的人物:康有为.梁启超。

D.最先废除缠足运动的城市是北京

答案:D

解析 学习这一内容主要是认识中国近代在西方民主平等思想的冲击下人们的生活和思想观念也发生了重大的变化。最先发生废除缠足运动的城市是广州。

3、考点三:中国近代社会生活变化的特点

学法指要:在西方先进文明之风的冲击下,中国近代社会生活发生了一系列变化,我们要从变化的过程、表现、影响上进行分析。

思维开放线 (1)中国近代社会生活的变化经历了一个由被动接受到主动向西方学习的过程。

(2)中国近代社会生活的变化随着中国近代经济、社会、思想的变化而不断加深。

(3)中国近代社会生活的变化地域之间存在着严重的不平衡性。

(4)中国近代社会生活的变化实质上是东西方文化的激烈碰撞,结果是中西文化逐渐结合,且保留了中华民族的文化特色。

(5)中国近代社会生活的变化,有利于封建因素的消除和促进中国社会的进步。

案例拓展园:下列属于维新派人士发起的有 ①组织各种“天足会”②倡导发起女权运动③在广东南海首创《不缠足会草例》 ④在广州成立“不缠足会”

A.②③④ B.①②③

C.①②③④ D.①②④

答案 A

解析 此题考查对不缠足运动的掌握程度。在不缠足运动中,维新人士做了巨大贡献,其中康有为、康广仁等人发起了许多进步运动。题中②③④符合题意。

高考经典感悟

例1(2002年,全国文综) 20世纪50年代,著名话剧《茶馆》和《等待戈多》的上演均引起轰动。它们的共同之处是

A属于现实主义的文艺作品

B具有强烈的社会批判精神

C描写了社会历史的演变

D反映了当代人的精神创伤

答案 B

解析 题目的要求是两部作品的共同之处,C项是《茶馆》的特点,D项是《等待戈多》的特点。《茶馆》是现实主义的作品,《等待戈多》是现代主义的文学,A项也是错误的。两者都具有强烈的社会批判精神。

例2 关于中山装和旗袍的出现,说法正确的是:

A说明当时洋装已取代了中国传统服饰

B是中国服饰改良和中西合璧的产物

C中山装的造型开襟敞袖,颇为活泼

D它们都符合民国政府颁布的制服条例的规定

答案:B

解析 此题考查范围属鸦片战争后中国服饰改革的内容,考查对基础知识的掌握程度,中山装和旗袍都是在洋装流行的影响下产生的,是中西合璧的产物,属于中国服饰的改良。故B项符合题意。

例3 关于从晚清到民国期间我国服饰的变化,以下说法不正确的是( )

A.鸦片战争后,长袍马褂与西服革履并行不悖

B.清末民初,有人穿着西装祭孔,有人竟女扮男装

C.清朝官定服饰制度相当严格,一直没有变化

D.随着民国政府颁布礼服形制,新服饰推广开来

答案 C

解析 此题考查对基础知识的掌握及应用能力。晚清至民国期间,社会上出现一股“竞尚洋装”的风气,人们的服饰出现了诸多变化,而民间服饰变革之风对官定服饰制度形成了巨大冲击,迫于时势,清政府对服饰制度实行了一定的改革,因此c项说法是错误的。

同步优化训练

一、选择题

鸦片战争后,近代人们的服饰发生重大变化。请回答1~2题。

1.中国传统的华冠儒服有着严格的等级规定,但从光绪三十一年起,清政府对传统的军服进行改革陆续拟订了陆军、海军和巡警等新式服制。说明了( )

①长袍马褂与西服革履并行相矛盾 ②民间服饰变革之风对官定服饰制度形成了巨大冲击 ③清政府主动顺应服饰变革的潮流 ④中西文化碰撞和交会冲击着中国的社会生活

A.①③④ B.②④ C.②③④ D.①②④

2.鸦片战争后,服饰变化的先后顺序是( )

A.穿西装——民间服饰变革——官定服饰变革

B.民间服饰变革——穿西装——官定服饰变革

C.穿西装——官定服饰变革——民间服饰变革

D.官定服饰变革——穿西装——民间服饰变革

近代人们为了变革陋习进行了一系列的努力。请回答3~4题。

3.下列有关“断发”与不缠足运动,不正确的是( )

A.具有鲜明的反封建政治色彩

B.二者同时被取消

C.“去辫”是中国留学生在西方文化环境的影响和刺激下产生的

D.放足受外国传教会的极力宣传

4.维新派人士掀起女权运动的主要原因( )

A.外国传教会的宣传 B.西方民主平等思想的影响

C.资本主义发展的要求 D.民族危机的影响

19世纪末,电影和报刊传入中国,影响着人民的生活。请回答5~6题。

5.中国近代历时最长、影响最大的中文报刊是( )

A.《察世俗每月统记传》 B.《申报》

C.《中国丛报》 D.《昭文新报》

6.《歌女红牡丹》的拍摄成功结束了中国电影无声的历史,这是在( )

A.1905年 B.1921年 C.1931年 D.1935年

受西方的影响,中国近代传统的礼仪和婚姻都发生了重大变化。请回答7~8题。

7.中国相见礼革新之始是从( )

A.鞠躬 B.握手 C.拥抱 D.拱手

8.下列关于近代婚姻风俗的变革,符合史实的有( )

①主要发生在通商口岸,婚姻变革主要发生在知识层和官宦人家②民国初年,旧有的婚姻观念没有完全改变③新文化运动和国民革命洪流,推动了近代婚姻的变革进程 ④广大的农村和内地没有多大变化

A.①②③ B.②③④ C.①④ D.①②③④

9、阅读下列材料:

材料一 “道光年间,凡物之极贵重者,皆谓之洋。重楼曰洋楼,彩轿曰洋轿。衣有洋绉,帽有洋筒,挂灯名曰洋灯,火锅名曰洋锅,细而至于酱油之佳者,亦名洋秋油,颜料之鲜明者曰洋红洋绿。大江南北,莫不以洋为考,洋乎洋乎 盖洋洋乎!” ——陈作霖在《秉烛里谈》

材料二

穿西装带领结的男子 辛亥年间,革命士兵剪辫子

西式点心开始出现在街头摊柜里

材料三 资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。

——马克思

请回答:

(1)根据材料一和材料二,说出近代社会生活变化的趋势怎样 如何看待这种变化

(2)结合所学知识,阅读材料三,你得到了什么认识

10.以服饰、饮食和住房为例说明中国近代社会生活有何变化,并简要概括变化的特点。

阅读思考视窗

夫报馆之设其益甚多,约而举之,厥有数事:各省水旱灾区远隔,不免置之,膜视无动于中。自报纸风传,而灾民流离困苦情形宛然心目。于是施衣捐服,源源挹注,得保孑民,此有功于救荒也;作奸犯科者明正典刑,报纸中历历详述,见之者胆落气沮,不敢恣意横行,而反侧渐平,闾阎安枕,此有功于除暴也;士君子读书立品,尤贵通达时务,卓为有用之才,自有日报,足不逾户庭而周知天下之事,一旦假我斧柯,不致毫无把握,此有功于学业也。其余有益于国计、民情、边防、商务者,更仆梳之未易终也。而奈何掩聪塞明,箝口结舌,坐使敌国怀觊觎之志,外人操笔削之权,泰然自若,庞然自大,施施然甘受他人之凌侮也!

请思考:郑观应认为办报纸有哪些好处?你认为今天的报刊品种繁多,存在哪些利弊?

参考答案:

1.B 中国的传统服装与西装并不矛盾;清政府不是主动改革,而是迫于形式不得不改。故排除①③。

2.A 鸦片战争后西服传人中国,民间开始仿效。民间服饰的变革冲击着官定服饰的改革。

3.B结辫陋习的革除是在辛亥革命后,但缠足陋习依然保留。“断发”与不缠足运动实际上是为当时封建统治服务的。鸦片战争后,外国传教士组织“天足会”极力宣传缠足的弊端。受西方的影响,中国第一批留学生在西方文化环境的影响和刺激下纷纷“去辫”。

4.B 在古代社会里妇女是没有地位的。在西方民主平等思想的影响下,维新派人士倡导发起女权运动。

5.B 《申报》是中国近代历时最长、影响最大的中文报刊。

6.C 1931年中国第一部有声片《歌女红牡丹》拍摄成功.结束了中国电影无声的历史。

7.B 乾隆时,清政府与欧美使臣围绕觐见礼节问题展开争执。1886年起,政府官员可以按西俗与外国人握手寒暄,此为中国相见礼革新之始。随后,鞠躬、免冠等西式礼仪开始流行于各种交际场合。

8.D 此题考查的是近代婚姻变革的情况。只要从总体上理解当时的婚姻变革不彻底和地域的不均衡就很容易做出解答。

9.答案:(1)社会生活出现西化和“媚外”的特征。舶来的近代文明在一定意义上变成了改造中国社会封闭、落后状况的动力。崇洋之风已在衣、食、住、行及日用杂品诸方面显露出来。社会现象和近代文明一样,有污染社会的消极面,但更有失去近代中国社会前进的积极因素。实质上它是经济文化落后的“社会人”认识和利用近代文明的初步实践,带有相当成分的盲目性。但其中的大多数不是拜倒在洋人洋事物前的“洋奴”,而是参于挑选、接受和实践新事物的好事者。晚清时期崇洋风气与近代文明的传播相表里,二者发展的进程是同步的。(2)随着西方资本主义商品的涌入,中国被卷入资本主义世界体系,沦为外国的原料产地和商品销售调拨,中国经济日益半殖民地半封建化。外来文明的传入,中西文化的碰撞和交汇,新的事物和思想观念冲击着中国社会,社会生活和习俗发生重大变化。

解析:(1)问要认真阅读材料,结合文字和图画回答出“西化”和“崇洋媚外”的趋势。评价时要从积极和消极两方面回答。(2)问要从世界市场的方面认识。

10、答案:(1)变化:①服饰:鸦片战争后,西式服饰传人中国,开始穿洋装。民间服饰变革推动了官定服饰制度的变革。清政府被迫对传统的军服进行改革。民国时期,颁布了男女礼服的形制。但洋装并未取代传统服饰,中西合璧的中山装和旗袍出现。②饮食:19世纪40年代,在通商口岸出现外国人经营的西餐馆。19世纪60年代前后,上海出现中国第一家西菜馆,烹饪之法不中不西,不土不洋,被称为“中西大菜”。七八十年代以后,西餐成为一种时尚,逐渐由通商城市流入市镇,由沿海进入内地。西式的酒、茶、烟、饮料等日常食品也逐渐被接受并得到改进。③住房:西式建筑最早出现在租界地区。近代居民最普遍和最典型的是居住大院和里弄住宅。里弄是中西合璧的产物。大城市出现高级公寓和别墅式住房,其中独院式的花园洋房最引人注目。(2)特点:开始西方化,带有半殖民地半封建社会的特征;变化区域不平衡,东南沿海和城市发生重大变化,而广大农村变化不大;形成自己的生活特色。

解析:要具体回答服饰、饮食和住房的变化。概括变化的特点时要全面,从总体上、从变化区域、从自己的风格等方面考虑。

阅读思考视窗答案:

好处:可救荒,除暴,读书立品,通达时务,了解时事、有益于国计、民情、边防、商务等。利弊:报刊种类繁多,对社会思潮的影响是复杂而矛盾的。一方面,由于媒体不可避免地具有新闻导向的作用,深入人心,使民众产生相同或相似的价值取向。另一方面,由于媒体的信息量庞大,对同一事件报道的角度不同,评价各异,使社会思潮呈现出丰富多彩、生动活泼的局面,有时也让人无所适从。在信息爆炸的时代,我们要选择有用信息,鉴别正确信息,摈弃信息垃圾,从而形成正确的价值观、人生观。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势