人教部编版七年级历史下册第14课明朝的统治 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级历史下册第14课明朝的统治 课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-03 21:21:02 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。安徽民谣 《凤阳花鼓》

说凤阳,道凤阳,

凤阳是个好地方,

自从有了朱皇帝,

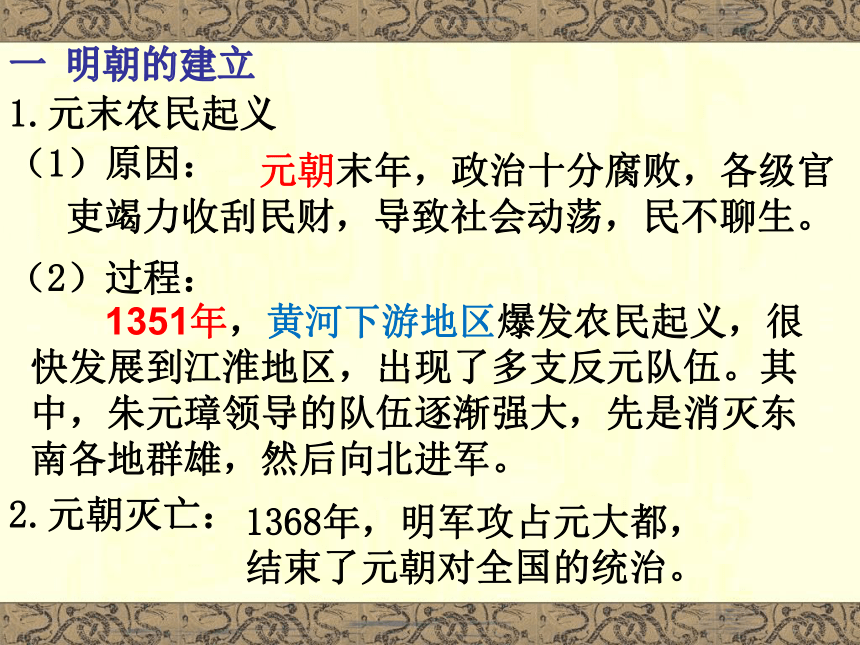

十年倒有九年荒。朱元璋是怎样建立明朝的?采取了哪些专制集权的措施?与前代相比,明朝的官僚机构和科举考试有什么变化?第14课 明朝的统治一 明朝的建立1.元末农民起义 元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力收刮民财,导致社会动荡,民不聊生。(1)原因: 1351年,黄河下游地区爆发农民起义,很快发展到江淮地区,出现了多支反元队伍。其中,朱元璋领导的队伍逐渐强大,先是消灭东南各地群雄,然后向北进军。(2)过程:2.元朝灭亡:1368年,明军攻占元大都,

结束了元朝对全国的统治。3.明朝建立:时间:1368年都城:应天(南京)建立者:朱元璋 (明太祖)明太祖(1368-1398年在位) 朱元璋出生于安徽,家庭困苦,从小给地主放牧牛羊。17岁那年,父母、大哥都死于灾荒和瘟疫,他只好出家当和尚。

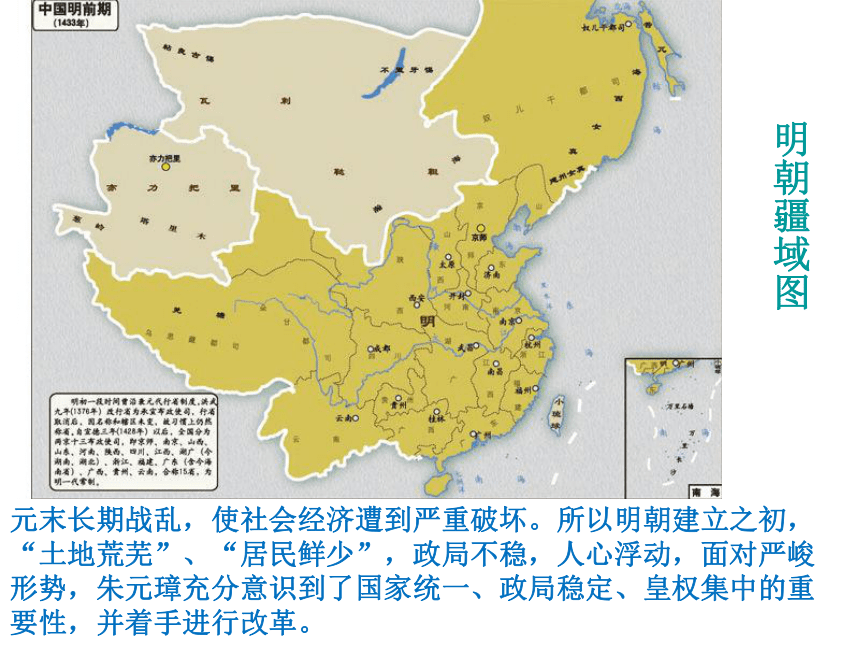

元末农民起义爆发后,寺庙被战火烧毁,无庙可归的他就投奔起义军。由于朱元璋足智多谋,作战勇敢,几年后成为这支起义军的首领。他率领队伍南征北战,最终建立了明朝。像朱元璋这样参加过农民起义的开国皇帝还有谁?答:汉高祖刘邦和汉光武帝刘秀明朝疆域图元末长期战乱,使社会经济遭到严重破坏。所以明朝建立之初,“土地荒芜”、“居民鲜少”,政局不稳,人心浮动,面对严峻形势,朱元璋充分意识到了国家统一、政局稳定、皇权集中的重要性,并着手进行改革。史实故事

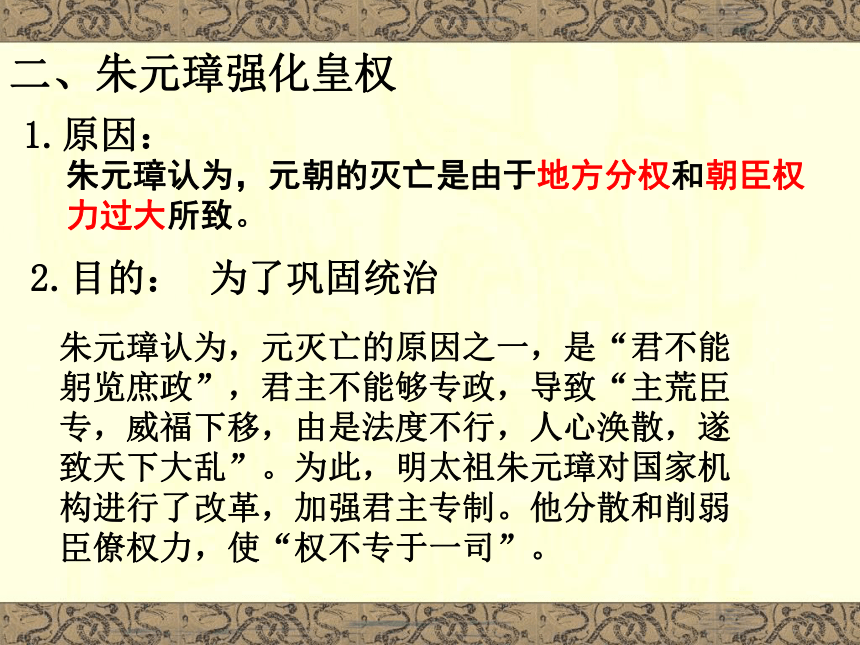

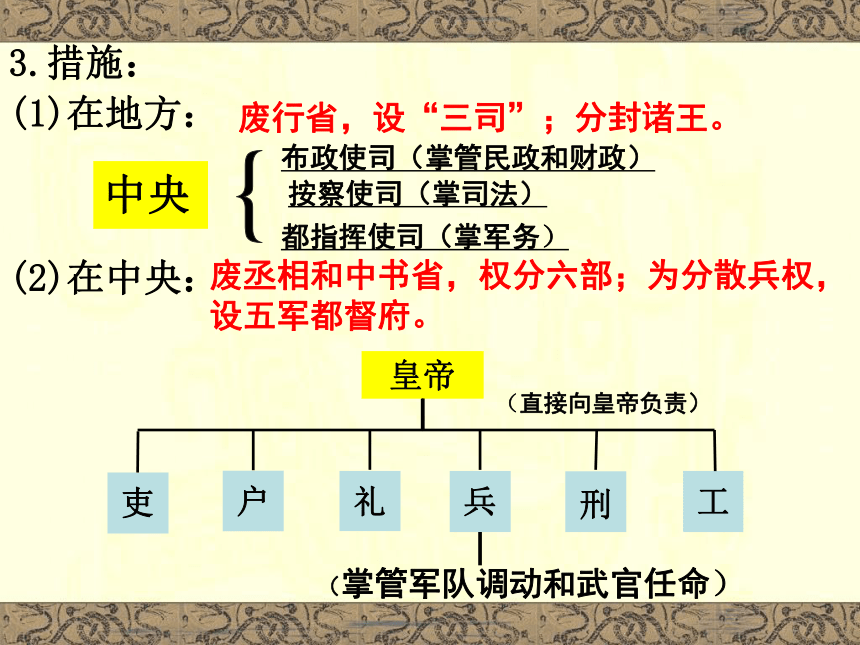

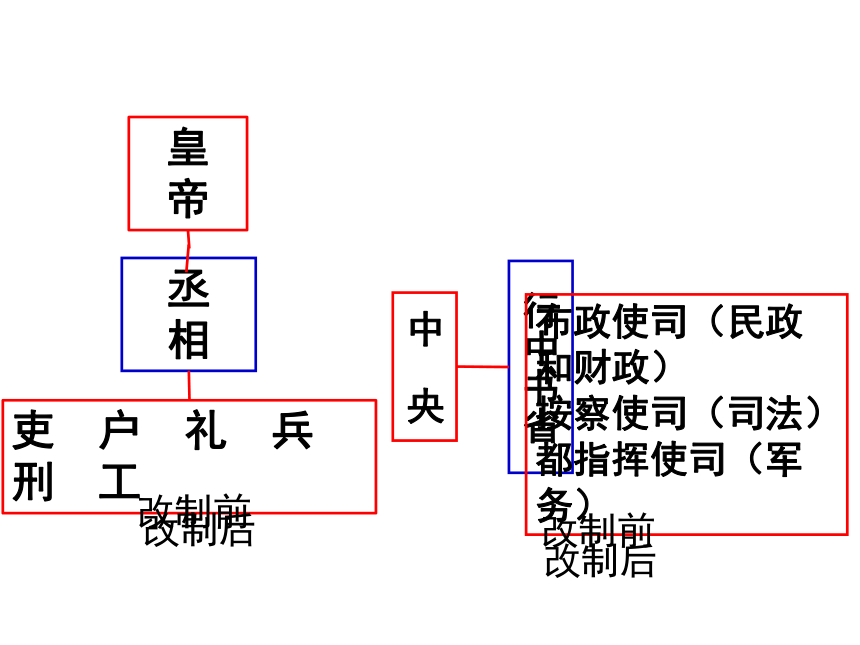

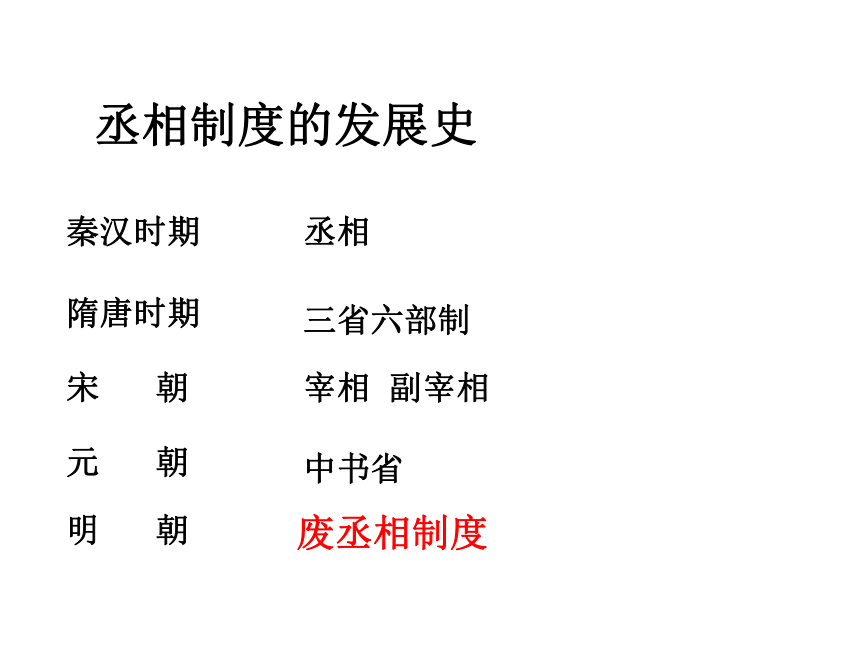

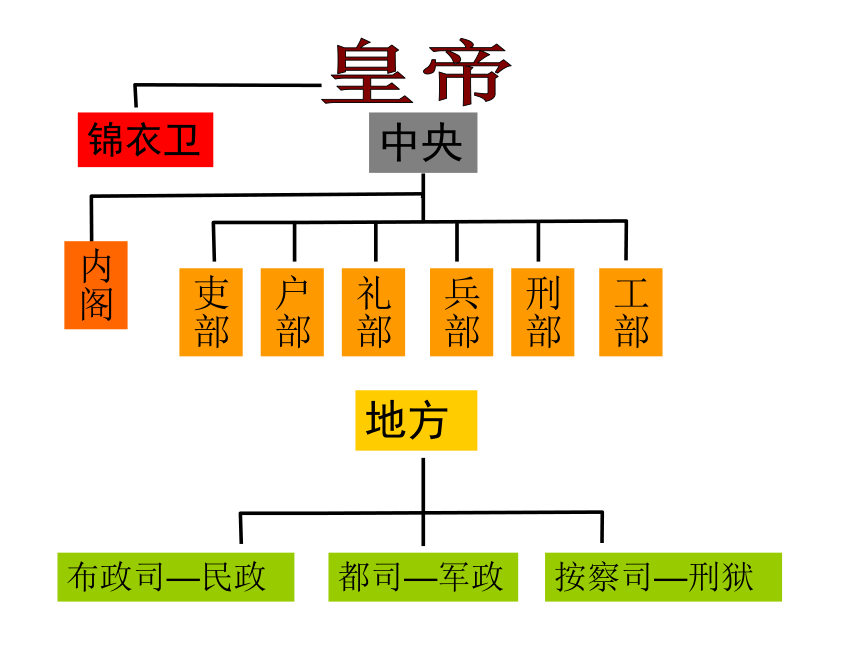

洪武十三年(1380)正月,丞相胡惟庸称其旧宅井里涌出醴泉,此为祥瑞,并借此邀请明太祖朱元璋前来观赏。朱元璋欣然前往,走到西华门时,太监云奇紧拉住缰绳,急不能言,拼命指向胡家。朱元璋感觉事态严重,立即返回,登上宫城时,发现胡惟庸家上空尘土飞扬,墙道都藏有士兵。太祖大怒,以“枉法诬贤”、“蠹(dù)害政治”等罪名,当天处死胡惟庸、陈宁等。同时藉辞穷追其友好,包括开国第一功臣韩国公李善长等大批元勋宿将皆受株连,牵连致死者三万余人,史称胡惟庸案。二、朱元璋强化皇权1.原因:朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大所致。2.目的:为了巩固统治朱元璋认为,元灭亡的原因之一,是“君不能躬览庶政”,君主不能够专政,导致“主荒臣专,威福下移,由是法度不行,人心涣散,遂致天下大乱”。为此,明太祖朱元璋对国家机构进行了改革,加强君主专制。他分散和削弱臣僚权力,使“权不专于一司”。废丞相和中书省,权分六部;为分散兵权,设五军都督府。废行省,设“三司”;分封诸王。3.措施:(1)在地方:(2)在中央:皇 帝丞 相吏 户 礼 兵 刑 工改制前改制后中 央行中书省布政使司(民政和财政)

按察使司(司法)

都指挥使司(军务)改制前改制后丞相制度的发展史秦汉时期丞相隋唐时期三省六部制宋 朝宰相 副宰相元 朝中书省明 朝废丞相制度皇帝中央地方布政司—民政按察司—刑狱都司—军政吏部户部礼部兵部刑部工部内阁锦衣卫问题思考想一想:朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?权力的分散与制衡。地方和中央的各个部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,防止了朝臣和地方官员专权,从而使皇权高度集中,君主专制大为加强。(3)设立特务机构:职能:发展:目的:锦衣卫印厂卫特务机构的设置,标志着君主专制空前强化安然朝中坐却知天下事锦衣卫(明太祖)监视官民掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民明成祖成立东厂。这两个机构合称“厂卫”。特点:由皇帝直接指挥,不受法律的约束。 巩固皇权,强化专制统治.(根本目的)锦衣卫:陛下,这是昨天晚上宋学士家宴请宾客的情况。(把图交给宦官递给皇帝)

朱元璋:宋爱卿,听说你昨天晚上宴请贵宾,都请了那些人呢?

宋濂(惊讶的表情):皇上是不是知道了(轻声)。谢皇上关心,臣昨天和几个朋友聚了聚,有王学士,李尚书,还有张侍郎。

朱元璋:都吃了哪些好菜啊?

宋濂:禀皇上,有糖醋鲤鱼、宫保鸡丁、四喜丸子、京酱肉丝、还有红烧茄子和拔丝地瓜。

朱元璋:很好,你没有欺骗朕,是朕的忠臣,由你们辅佐朕,我很放心(面露笑容)。来人,把这张图给宋大人看看。

宦官:是。(将图拿给宋濂)

宋濂(接过图,伸手抹了把汗,轻声):好险,锦衣卫真是无孔不入啊。 (4)这些措施有什么影响?使皇权高度集中,君主专制大为加强。材料研读以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”

——《明太祖实录》朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?为告诫后代,不得设立丞相。目的是防止朝臣专权,以加强皇权,巩固统治,保证大明王朝的长治久安。科举制的发展史三、科举考试的变化隋朝创立:以隋炀帝开设进士科为标志唐朝完善:唐太宗增加考试科目,进士科成为最重要科目

武则天创立殿试,亲自面试考生宋朝发展:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位明朝 ?“八股取士”隋文帝分科考试选拔官员1.原因:明朝提倡尊孔崇儒3.内容的变化:(1)题目来源:①考试的题目必须来自“四书”“五经”,②对题目的解释必须以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。(2)答卷格式的变化:答卷的文体必须采用“八股文”。八股文内容空疏,形式呆板,又脱离实际,禁锢了思想,扼杀了人才,不利于选贤任能和教育的发展,对中国思想文化、科学技术的进步与发展造成严重阻碍。4.影响:2.目的:加强思想控制。知识拓展

“八股文”:所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分组成。起股至束股才是科考正式议论的中心。这四股中,每股又都必须有两股排比对偶的语句,一般是一反一正,一虚一实,一浅一深,共合八股,故名曰八股文。文章的每个段落死守在固定的格式里,字数也有限制,人们只能按照题目的字义敷衍成文,写空洞无物的文章。限于四书五经不能发表个人见解文体严格限于八股文,僵化呆板束缚了知识分子的思想,不利于社会进步,以消极影响为主比一比:明朝的八股取士与唐朝的科举制度有什么不同?江南贡院科举考场感受科举

秀才入闱,有七似焉:初入时,白足提篮,似丐;唱名时,官呵隶骂,似囚;其归号舍也,孔孔伸头,房房露脚,似秋末之冷蜂;其出闱场也,神情惝恍,天地异色,似出笼之病鸟;迨望报也,草木皆惊,梦想亦幻,时作一得志想,则顷刻而楼阁俱成,作一失意想,则瞬息而骸骨已朽,此际行坐难安,则似被絷之猱;忽然而飞骑传人,报条无我,此时神情猝变,嗒然若死,则似饵毒之蝇,弄之亦不觉也。初失志,心灰意败,大骂司衡无目,笔墨无灵,势必举案头物而尽炬之;炬之不已,而碎踏之;踏之不已,而投之浊流。从此披发入山,面向石壁,再有以‘且夫’‘尝谓’之文进我者,定当操戈逐之。无何,日渐远,气渐平,技又渐痒,遂似破卵之鸠,只得衔木营巢,从新另抱矣……”

——蒲松龄《聊斋志异·王子安》译文:学子入考时,为防作弊,要脱下鞋子,赤脚步行。文具、食品等要装在有孔的竹篮中,一眼能看透,像个讨饭的乞丐。场屋是一排排没有门的每间大约两平方米的小屋。两块木板,放平当床;抬起前面一块,可当书桌。书写时头与脚都露在外面,以便官吏巡视,一览无余。数天后考试完毕,走出考场,人已经不太清醒,像刚刚放出笼子的病鸟。等待考试成绩时,神情恍惚,幻想一旦中举,做官发财,宽宅大院,尽享富贵;又一想,如果榜上无名,还得回家过苦日子,吓得如同死去一般。此时,坐卧不宁,像是一只被捆住的猴子,难以解脱。等到成绩公布,自己落榜,简直就像是一个中毒的死苍蝇,麻木无知。沮丧、怨恨,大骂考官不公平,瞎了眼睛。愤怒至极,把文具书册用火焚烧;烧不掉的用脚踩踏;踩不碎的扔入臭水沟中。发誓从此再不参加科举考试,遁入深山,面壁弃世。今后如果再有人劝我科考,我定要举起棍棒把他赶跑。可是随着时间的流逝,情绪渐渐稳定下来。细想,一个文人如果不考取功名,走上为官之路,总给人家当私塾教师,一辈子穷困潦倒,前途何等渺茫。于是在高官厚禄的诱惑下,又像一只雏鸟,破壳而出,重读四书,再习八股,准备再进考场,一试命运。积极:考试形式标准化,利于规范考试。

消极:禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。范进中举(明)明代著名学者顾炎武曾抨击过八股文:八股之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊……

(1)材料中的“焚书”和“咸阳之郊”指的是秦朝的哪一事件?此事件是哪一位皇帝所为?

(2)“八股之害”指的是明朝的什么措施?实行这一措施的目的是什么?

(3)秦朝和明朝在文化上的措施有何影响?读材料,回答问题:焚书坑儒 秦始皇八股取士为了选拔能听命于皇帝的官吏加强了思想控制,摧残了文化,使许多读书人成为皇帝的忠实奴仆,阻碍了思想文化的健康发展。四、经济的发展明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、

马铃薯、花生和向日葵等。2、表现1.条件:明朝时,农业、手工业和商业,在前代基础上继续发展(1)农业:景德镇是全国的制瓷业中心,所产的青花瓷畅销海内外。山西的晋商、安徽的徽商。(2)手工业:棉纺织业从南方推向北方;①棉纺织业:苏州是明代的丝织业中心,南京的丝织业后来居上②丝织业:③制瓷业:(3)商业:①商业城市繁荣:北京和南京是全国性的商贸城市;②商帮出现:《皇都积胜图卷》局部 这幅长卷是明朝中后期北京城繁胜景况的再现。明代青花扁壶苏绣

徽州民居红顶商人胡雪岩徽商的房舍知识小结明朝的统治明朝的建立朱元璋强化皇权经济的发展全面改革官制中央

地方设锦衣卫改革科举制度废丞相和中书省,六部直接向皇帝负责使皇权高度集中,君主专制大为加强取消行中书省,设三司;设五军都督府分散行省的权力,巩固皇权表现:考“四书”“五经”,写八股文

影响:禁锢思想自由,培养顺从者农业

手工业

商业时间

人物

都城1.想一想:朱元璋废除丞相,强化皇权,这一举措有什么利弊得失? 明朝君权的加强,在一定时间和一定程度上,加强了多民族国家的统一,在一定程度上达到简化办事流程,提髙行政效率的作用。但同时它又是中国封建社会逐步走向衰落在政治上的表现。造成皇帝权力过大,一旦失误,无人敢问责的现象。答:负面影响:对教育,许多读书人只知埋头苦读经书以此进入仕途,不讲求实际学问。脱离实际,束缚了知识分子的思想,不利于知识创新,更不利于创新人才的培养。对选官,不利于培养真正对国家有用的建设型人才,人们考中做官后,大都成为皇帝的忠实奴仆。2.议一议,八股取士对教育、选官等方面造成什么样的负面影响?

说凤阳,道凤阳,

凤阳是个好地方,

自从有了朱皇帝,

十年倒有九年荒。朱元璋是怎样建立明朝的?采取了哪些专制集权的措施?与前代相比,明朝的官僚机构和科举考试有什么变化?第14课 明朝的统治一 明朝的建立1.元末农民起义 元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力收刮民财,导致社会动荡,民不聊生。(1)原因: 1351年,黄河下游地区爆发农民起义,很快发展到江淮地区,出现了多支反元队伍。其中,朱元璋领导的队伍逐渐强大,先是消灭东南各地群雄,然后向北进军。(2)过程:2.元朝灭亡:1368年,明军攻占元大都,

结束了元朝对全国的统治。3.明朝建立:时间:1368年都城:应天(南京)建立者:朱元璋 (明太祖)明太祖(1368-1398年在位) 朱元璋出生于安徽,家庭困苦,从小给地主放牧牛羊。17岁那年,父母、大哥都死于灾荒和瘟疫,他只好出家当和尚。

元末农民起义爆发后,寺庙被战火烧毁,无庙可归的他就投奔起义军。由于朱元璋足智多谋,作战勇敢,几年后成为这支起义军的首领。他率领队伍南征北战,最终建立了明朝。像朱元璋这样参加过农民起义的开国皇帝还有谁?答:汉高祖刘邦和汉光武帝刘秀明朝疆域图元末长期战乱,使社会经济遭到严重破坏。所以明朝建立之初,“土地荒芜”、“居民鲜少”,政局不稳,人心浮动,面对严峻形势,朱元璋充分意识到了国家统一、政局稳定、皇权集中的重要性,并着手进行改革。史实故事

洪武十三年(1380)正月,丞相胡惟庸称其旧宅井里涌出醴泉,此为祥瑞,并借此邀请明太祖朱元璋前来观赏。朱元璋欣然前往,走到西华门时,太监云奇紧拉住缰绳,急不能言,拼命指向胡家。朱元璋感觉事态严重,立即返回,登上宫城时,发现胡惟庸家上空尘土飞扬,墙道都藏有士兵。太祖大怒,以“枉法诬贤”、“蠹(dù)害政治”等罪名,当天处死胡惟庸、陈宁等。同时藉辞穷追其友好,包括开国第一功臣韩国公李善长等大批元勋宿将皆受株连,牵连致死者三万余人,史称胡惟庸案。二、朱元璋强化皇权1.原因:朱元璋认为,元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大所致。2.目的:为了巩固统治朱元璋认为,元灭亡的原因之一,是“君不能躬览庶政”,君主不能够专政,导致“主荒臣专,威福下移,由是法度不行,人心涣散,遂致天下大乱”。为此,明太祖朱元璋对国家机构进行了改革,加强君主专制。他分散和削弱臣僚权力,使“权不专于一司”。废丞相和中书省,权分六部;为分散兵权,设五军都督府。废行省,设“三司”;分封诸王。3.措施:(1)在地方:(2)在中央:皇 帝丞 相吏 户 礼 兵 刑 工改制前改制后中 央行中书省布政使司(民政和财政)

按察使司(司法)

都指挥使司(军务)改制前改制后丞相制度的发展史秦汉时期丞相隋唐时期三省六部制宋 朝宰相 副宰相元 朝中书省明 朝废丞相制度皇帝中央地方布政司—民政按察司—刑狱都司—军政吏部户部礼部兵部刑部工部内阁锦衣卫问题思考想一想:朱元璋对地方和中央官制的改动,最突出的特点是什么?权力的分散与制衡。地方和中央的各个部门既互不统属,又互相牵制,各自直接向皇帝负责,防止了朝臣和地方官员专权,从而使皇权高度集中,君主专制大为加强。(3)设立特务机构:职能:发展:目的:锦衣卫印厂卫特务机构的设置,标志着君主专制空前强化安然朝中坐却知天下事锦衣卫(明太祖)监视官民掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民明成祖成立东厂。这两个机构合称“厂卫”。特点:由皇帝直接指挥,不受法律的约束。 巩固皇权,强化专制统治.(根本目的)锦衣卫:陛下,这是昨天晚上宋学士家宴请宾客的情况。(把图交给宦官递给皇帝)

朱元璋:宋爱卿,听说你昨天晚上宴请贵宾,都请了那些人呢?

宋濂(惊讶的表情):皇上是不是知道了(轻声)。谢皇上关心,臣昨天和几个朋友聚了聚,有王学士,李尚书,还有张侍郎。

朱元璋:都吃了哪些好菜啊?

宋濂:禀皇上,有糖醋鲤鱼、宫保鸡丁、四喜丸子、京酱肉丝、还有红烧茄子和拔丝地瓜。

朱元璋:很好,你没有欺骗朕,是朕的忠臣,由你们辅佐朕,我很放心(面露笑容)。来人,把这张图给宋大人看看。

宦官:是。(将图拿给宋濂)

宋濂(接过图,伸手抹了把汗,轻声):好险,锦衣卫真是无孔不入啊。 (4)这些措施有什么影响?使皇权高度集中,君主专制大为加强。材料研读以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”

——《明太祖实录》朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?为告诫后代,不得设立丞相。目的是防止朝臣专权,以加强皇权,巩固统治,保证大明王朝的长治久安。科举制的发展史三、科举考试的变化隋朝创立:以隋炀帝开设进士科为标志唐朝完善:唐太宗增加考试科目,进士科成为最重要科目

武则天创立殿试,亲自面试考生宋朝发展:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位明朝 ?“八股取士”隋文帝分科考试选拔官员1.原因:明朝提倡尊孔崇儒3.内容的变化:(1)题目来源:①考试的题目必须来自“四书”“五经”,②对题目的解释必须以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。(2)答卷格式的变化:答卷的文体必须采用“八股文”。八股文内容空疏,形式呆板,又脱离实际,禁锢了思想,扼杀了人才,不利于选贤任能和教育的发展,对中国思想文化、科学技术的进步与发展造成严重阻碍。4.影响:2.目的:加强思想控制。知识拓展

“八股文”:所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分组成。起股至束股才是科考正式议论的中心。这四股中,每股又都必须有两股排比对偶的语句,一般是一反一正,一虚一实,一浅一深,共合八股,故名曰八股文。文章的每个段落死守在固定的格式里,字数也有限制,人们只能按照题目的字义敷衍成文,写空洞无物的文章。限于四书五经不能发表个人见解文体严格限于八股文,僵化呆板束缚了知识分子的思想,不利于社会进步,以消极影响为主比一比:明朝的八股取士与唐朝的科举制度有什么不同?江南贡院科举考场感受科举

秀才入闱,有七似焉:初入时,白足提篮,似丐;唱名时,官呵隶骂,似囚;其归号舍也,孔孔伸头,房房露脚,似秋末之冷蜂;其出闱场也,神情惝恍,天地异色,似出笼之病鸟;迨望报也,草木皆惊,梦想亦幻,时作一得志想,则顷刻而楼阁俱成,作一失意想,则瞬息而骸骨已朽,此际行坐难安,则似被絷之猱;忽然而飞骑传人,报条无我,此时神情猝变,嗒然若死,则似饵毒之蝇,弄之亦不觉也。初失志,心灰意败,大骂司衡无目,笔墨无灵,势必举案头物而尽炬之;炬之不已,而碎踏之;踏之不已,而投之浊流。从此披发入山,面向石壁,再有以‘且夫’‘尝谓’之文进我者,定当操戈逐之。无何,日渐远,气渐平,技又渐痒,遂似破卵之鸠,只得衔木营巢,从新另抱矣……”

——蒲松龄《聊斋志异·王子安》译文:学子入考时,为防作弊,要脱下鞋子,赤脚步行。文具、食品等要装在有孔的竹篮中,一眼能看透,像个讨饭的乞丐。场屋是一排排没有门的每间大约两平方米的小屋。两块木板,放平当床;抬起前面一块,可当书桌。书写时头与脚都露在外面,以便官吏巡视,一览无余。数天后考试完毕,走出考场,人已经不太清醒,像刚刚放出笼子的病鸟。等待考试成绩时,神情恍惚,幻想一旦中举,做官发财,宽宅大院,尽享富贵;又一想,如果榜上无名,还得回家过苦日子,吓得如同死去一般。此时,坐卧不宁,像是一只被捆住的猴子,难以解脱。等到成绩公布,自己落榜,简直就像是一个中毒的死苍蝇,麻木无知。沮丧、怨恨,大骂考官不公平,瞎了眼睛。愤怒至极,把文具书册用火焚烧;烧不掉的用脚踩踏;踩不碎的扔入臭水沟中。发誓从此再不参加科举考试,遁入深山,面壁弃世。今后如果再有人劝我科考,我定要举起棍棒把他赶跑。可是随着时间的流逝,情绪渐渐稳定下来。细想,一个文人如果不考取功名,走上为官之路,总给人家当私塾教师,一辈子穷困潦倒,前途何等渺茫。于是在高官厚禄的诱惑下,又像一只雏鸟,破壳而出,重读四书,再习八股,准备再进考场,一试命运。积极:考试形式标准化,利于规范考试。

消极:禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。范进中举(明)明代著名学者顾炎武曾抨击过八股文:八股之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊……

(1)材料中的“焚书”和“咸阳之郊”指的是秦朝的哪一事件?此事件是哪一位皇帝所为?

(2)“八股之害”指的是明朝的什么措施?实行这一措施的目的是什么?

(3)秦朝和明朝在文化上的措施有何影响?读材料,回答问题:焚书坑儒 秦始皇八股取士为了选拔能听命于皇帝的官吏加强了思想控制,摧残了文化,使许多读书人成为皇帝的忠实奴仆,阻碍了思想文化的健康发展。四、经济的发展明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、

马铃薯、花生和向日葵等。2、表现1.条件:明朝时,农业、手工业和商业,在前代基础上继续发展(1)农业:景德镇是全国的制瓷业中心,所产的青花瓷畅销海内外。山西的晋商、安徽的徽商。(2)手工业:棉纺织业从南方推向北方;①棉纺织业:苏州是明代的丝织业中心,南京的丝织业后来居上②丝织业:③制瓷业:(3)商业:①商业城市繁荣:北京和南京是全国性的商贸城市;②商帮出现:《皇都积胜图卷》局部 这幅长卷是明朝中后期北京城繁胜景况的再现。明代青花扁壶苏绣

徽州民居红顶商人胡雪岩徽商的房舍知识小结明朝的统治明朝的建立朱元璋强化皇权经济的发展全面改革官制中央

地方设锦衣卫改革科举制度废丞相和中书省,六部直接向皇帝负责使皇权高度集中,君主专制大为加强取消行中书省,设三司;设五军都督府分散行省的权力,巩固皇权表现:考“四书”“五经”,写八股文

影响:禁锢思想自由,培养顺从者农业

手工业

商业时间

人物

都城1.想一想:朱元璋废除丞相,强化皇权,这一举措有什么利弊得失? 明朝君权的加强,在一定时间和一定程度上,加强了多民族国家的统一,在一定程度上达到简化办事流程,提髙行政效率的作用。但同时它又是中国封建社会逐步走向衰落在政治上的表现。造成皇帝权力过大,一旦失误,无人敢问责的现象。答:负面影响:对教育,许多读书人只知埋头苦读经书以此进入仕途,不讲求实际学问。脱离实际,束缚了知识分子的思想,不利于知识创新,更不利于创新人才的培养。对选官,不利于培养真正对国家有用的建设型人才,人们考中做官后,大都成为皇帝的忠实奴仆。2.议一议,八股取士对教育、选官等方面造成什么样的负面影响?

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源