第15课 明朝的对外关系. 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课 明朝的对外关系. 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-03 21:27:41 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。第15课

明朝的对外关系唐、元的对外交往玄奘西游天竺鉴真东渡日本马可·波罗来华 郑和,云南回族人,原名马和(小名三保),世代信奉伊斯兰教。受家庭的熏陶,他从小就培养了吃苦耐劳的精神和英勇无畏的气慨。他还从其父亲那里得到有关的航海知识。郑和知识丰富,熟悉西洋各国的历史、地理、文化、宗教,具有卓越的外交才能和军事指挥才能。 郑和

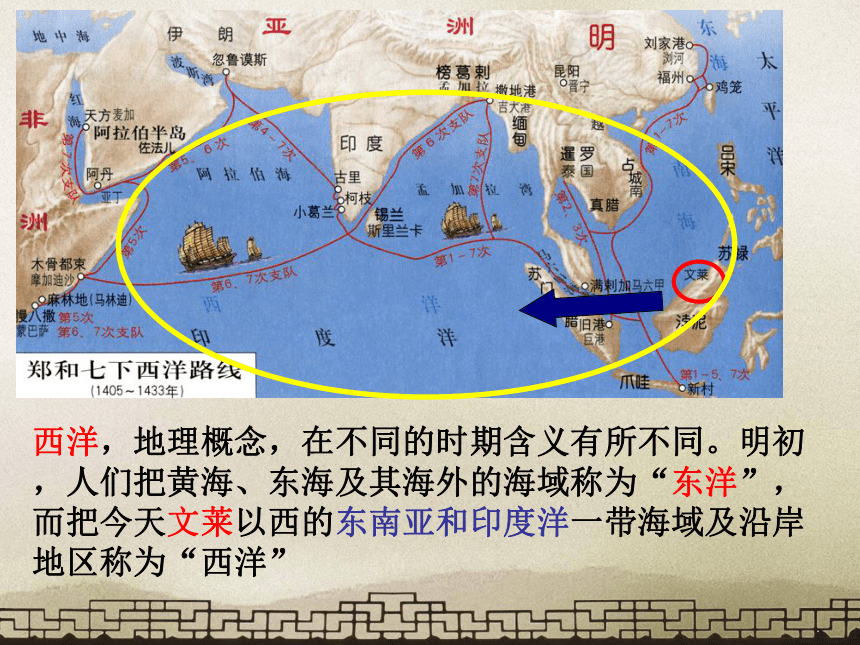

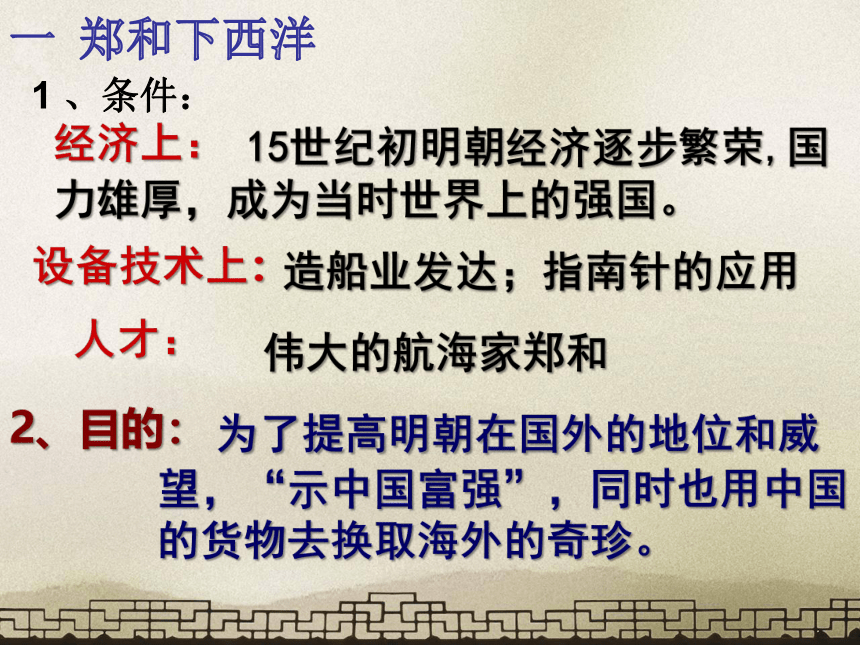

(1371—1433) 12岁丧父,在流离中被明军掳去,送进皇宫当了太监。后来跟随燕王朱棣,屡建战功。朱棣称帝,是为明成祖。明成祖十分器重他,提拔他为内宫太监,并赐姓郑。1431年,明朝第五位皇帝明宣宗钦封郑和为“三宝太监”。西洋,地理概念,在不同的时期含义有所不同。明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为“东洋”,而把今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”一 郑和下西洋1 、条件: 15世纪初明朝经济逐步繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。经济上:设备技术上:造船业发达;指南针的应用人才:伟大的航海家郑和2、目的: 为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍。

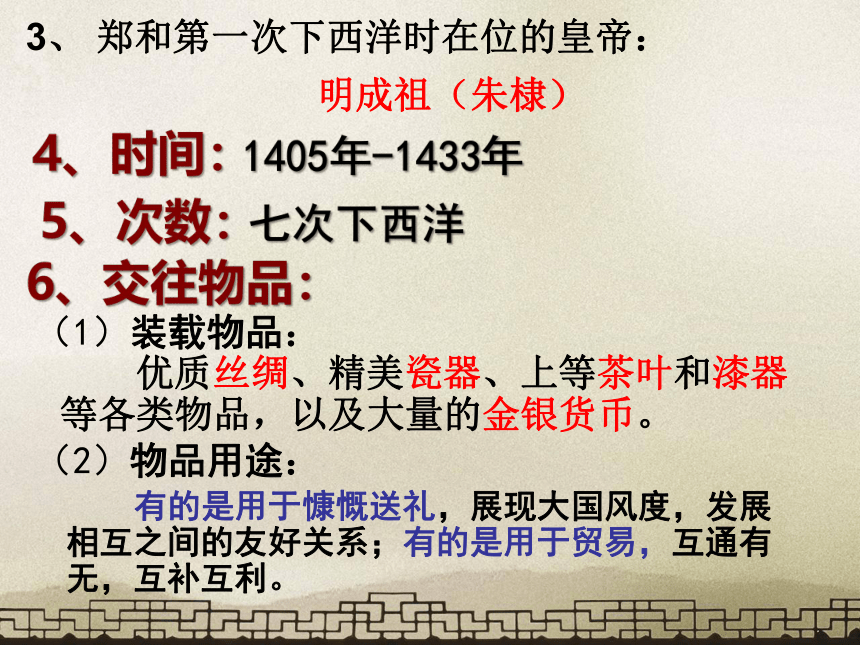

3、 郑和第一次下西洋时在位的皇帝:明成祖(朱棣)4、时间:1405年-1433年5、次数:七次下西洋6、交往物品: 优质丝绸、精美瓷器、上等茶叶和漆器等各类物品,以及大量的金银货币。

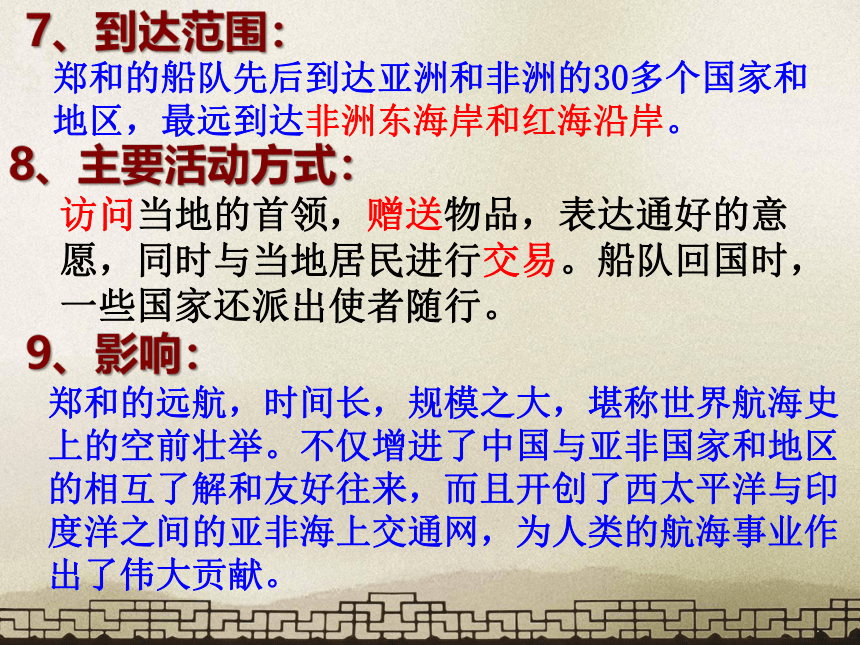

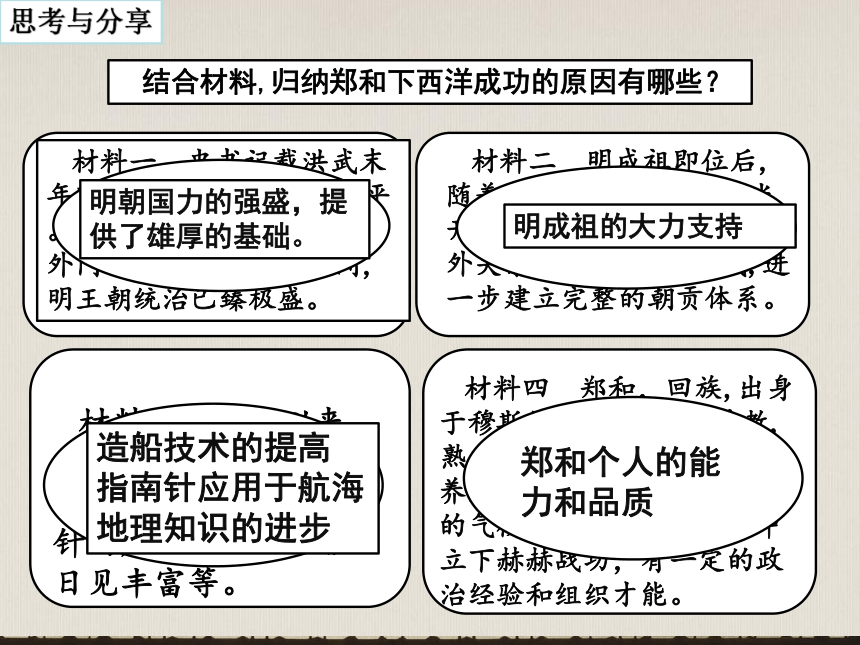

有的是用于慷慨送礼,展现大国风度,发展相互之间的友好关系;有的是用于贸易,互通有无,互补互利。 (1)装载物品: (2)物品用途: 7、到达范围:郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。访问当地的首领,赠送物品,表达通好的意愿,同时与当地居民进行交易。船队回国时,一些国家还派出使者随行。8、主要活动方式:9、影响:郑和的远航,时间长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。结合材料,归纳郑和下西洋成功的原因有哪些?材料一 史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平。”建文帝时:“家给人足,外门不阖。”到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。材料三 宋元以来,海船制造技术与航海水平大为提高,如指南针的应用、地理知识日见丰富等。材料四 郑和,回族,出身于穆斯林家庭,又皈依佛教,熟悉伊斯兰教和佛教。从小养成了吃苦耐劳和英勇无畏的气概。在“靖难之役”中立下赫赫战功,有一定的政治经验和组织才能。

材料二 明成祖即位后,随着国内形势的转好,眼光开始移向海外,要求扩大对外关系,以远播明朝声威,进一步建立完整的朝贡体系。思考与分享1.是明朝前期国力的强盛;

2.是造船技术的发达;

3.是指南针在远洋航海中的广泛运用、天文、历史知识的积累等。

4、统治者的支持。

5、是郑和个人吃苦耐劳的英雄气概和勇于探索的精神。 郑和下西洋成功的原因有哪些? 对比郑和下西洋概况和欧洲航海家航海情况,你得出什么结论? 郑和下西洋在世界航海史上是空前的。时间早

次数多人数多船只多船只大范围广设备先进规模大;历时长;次数多;航程远;到达国家多.郑和下西洋的远航特点:. 郑和7次远航,船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60余艘。其中最大的海船可乘千人,是当时世界上最大、最先进的海船。郑和的船队有严整的编队,船只分工明确,分别承担载人、载货、运粮、装淡水等任务,还有战船护航。仅首次下西洋时,就有27 000多人,其中有使臣、官兵、航海技术人员、财物人员、宗教人士、翻译、医生、厨师、

工匠等。郑和的船队采用

了当时世界上最先进的远

洋航行技术,能够准确地

测定航区、航线和船位,

有效地利用季风、海流进

行航行。相关史事明《武备志》载郑和航海图局部 想一想,郑和航海途中可能会遇到哪些困难?答:巨大的风浪,恶劣的海上天气;缺少淡水、食物等海上物资;在海上可能遇到来自敌对力量的攻击(海盗等)。相关史事

郑和的船队为保证航行时的协调一致,采用了多种通讯手段。白天升旗为号,夜间悬灯为号,遇到天气恶劣视野不良时,则用吹喇叭、敲锣鼓的方式。整个船队的进退、集合、升帆、抛泊等行动,都在统一号令下进行。 你能从图中获取哪些历史信息?郑和下西洋哥伦布发现美洲和平的使者

贸易的伙伴殖民者

掠夺者思考与分享“和平的使者”印度官员陪同郑和乘象游览、群众载歌载舞 非洲人民热烈 欢迎东方的使者返航时,许多国王、使臣搭乘郑和的船只,前来中国访问。

据统计,先后30多年间,共有400多批外国使团来华。二、戚继光抗倭 戚继光:汉族,山东蓬莱人(一说祖籍安徽定远,生于山东济宁微山县鲁桥镇)。明朝抗倭名将,杰出的军事家、书法家、诗人、民族英雄(在反抗外来侵略过程中,做出重大贡献,甚至牺牲的人。)。

戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,扫平了多年为虐沿海的倭患, 戚继光又是一位杰出的兵器专家和军事工程家,他改造、发明了各种火攻武器;他建造的大小战船、战车,使明军水路装备优于敌人;他富有创造性的在长城上修建空心敌台,进可攻退可守,是极具特色的军事工程 。1.倭寇 中国古代称日本为倭国。元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”2、 戚继光抗倭的历史背景 明朝中期,随着日本国内社会动荡加剧,特别是由于明朝国力减弱,海防松弛(倭患形成原因)。

倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。所到之处,他们杀居民,劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

“倭患”是戚继光抗倭的原因。3 戚继光抗倭的经过 (1)临危受命 (2)组建“戚家军”(3) 台州九捷→→ 在东南倭寇最猖獗的时候,明王朝派年轻将领 戚继光到东南沿海抗倭。戚继光临危受命,南下浙江抗倭,多次击退倭寇的侵犯 为了提高军队的战 斗力,彻底打败倭寇,戚继光大力整顿军队,并招 募农民和矿工10000多人,进行严格训练,操练新 阵法。他统领的军队,由于训练有素,纪律严明, 能征善战,被人们誉为“戚家军”。 1561年,倭寇大举侵犯浙江。戚继光率军英 勇作战,在台州九战九捷,先后歼灭倭寇10 000 多人,烧毁倭船无数,平定了浙东地区的倭患。→ 此后,戚继光又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后 消灭了两地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。(4)平定倭患4、 评价 戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争, 他是我国历史上一位伟大的民族英雄和爱国主义者。5、 性质正义的反侵略战争 材料一:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。

材料二:封侯非我意,但愿海波平。——戚继光

根据材料分析戚继光抗倭取得胜利的原因有哪些?思考与分享1、戚家军纪律严明,英勇善战。

2、得到广大人民的大力支持。

3、与其它爱国军民团结合作。4、他进行的抗倭斗争是正义的事业,符合人民的利益 ; 5、戚继光卓越的军事韬略和指挥才能 6.获得明朝政府的大力支持。“封侯非我意,但愿海波平”

---戚继光这句话体现了戚继光的什么高尚品德?不为名利,以国家和民族安危为己任的强烈爱国主义精神;勇于维护国家和民族利益的崇高品质等。 《凯歌》

万人一心兮泰山可撼,

惟忠与义兮气冲斗牛。 主将亲我兮胜如父母, 干犯军法兮身不自由。 号令明兮赏罚信。 赴水火兮敢迟留? 上报天子兮下救黔首, 杀尽倭奴兮觅个封侯。

——《戚少保年谱耆编》想一想:这首军歌表现了怎样的战斗意志?戚家军纪律严明,训练有素,英勇善战。同仇敌忾,万众一心,忠肝义胆的精神。表现了戚家军面对侵略者誓死捍卫国家安全以及面对困难毫不退缩的坚强意志。为什么说抗倭战争是反侵略战争?问题思考 明中期海防松懈,倭寇勾结中国海盗,奸商经常到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,他们杀居民,劫财货,无恶不作,严重威胁了沿海居民正常生产和生活秩序。因此,戚继光领导的抗倭战争,捍卫了祖国的主权和领土完整。捍卫中华民族的正义利益。是一场反抗外来侵略的战争,是正义民族自卫战争。 1.在东南亚一些国家和地区,有一些地名、庙宇是以“三宝”命名的,如泰国有“三宝塔寺”“三宝城”,马来西亚有“三宝镇”,马六甲有“三宝庙”,爪哇有“三宝庙”“三宝井”“三宝洞”,新加坡有“三宝山”。想一想,为什么用“三宝”命名呢?其中含有怎样的历史信息?课后活动答:1431年,明宣宗封郑和为“三宝太监”,上述地方都是郑和船队到过的地方,用“三宝”来命名是为了纪念郑和。从1405年到1433年,郑和曾率船队7次下西洋,先后到达亚洲和非洲30多个国家和地区,今天的印度尼西亚、泰国、马来西亚等国家,郑和的船队都曾访问过。所到之处,郑和及随从人员都要访问当地的首领,赠送物品,表达通好的意愿,同时与当地居民进行交易,受到当地居民热烈欢迎。 2.戚继光不仅是著名的军事家,还是一位诗人,他的诗文集《止止堂集》中有200多篇诗作。下面是其中的一些诗句:

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

说一说,这些诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

答:反映了戚继光保国为民的理想,立志荡平倭寇的决心,表达了戚继光为抗倭保卫家园,维护祖国领土主权而不顾个人名利地位的伟大抱负和高尚品格。戚继光能在国家危难之时,立下远大志向,挺身而出,时刻以国家和民族安危为己任的高尚品质值得我们学习。课后活动澳门俄 罗 斯明朝中后期 中外冲突 形 势 图中日

本葡萄牙国西方殖民势力的入侵原因:2、随着从欧洲到亚洲的新航路的开辟,西方殖民者相继来到东方,开始了对中国的侵略。基本情况:1553年,葡萄牙骗得了澳门的居住权。1626年,西班牙侵占了台湾。1641年,荷兰打败了西班牙,侵占了台湾。

1、明朝中期以来,中国走向闭关锁国,逐渐与世界隔离,国势日渐衰微。课堂小结郑和下西洋戚继光抗倭(葡萄牙攫取在澳门的居住权)明朝的对外关系交往冲突国力强盛国力日渐衰落封建制度走向衰败

明朝的对外关系唐、元的对外交往玄奘西游天竺鉴真东渡日本马可·波罗来华 郑和,云南回族人,原名马和(小名三保),世代信奉伊斯兰教。受家庭的熏陶,他从小就培养了吃苦耐劳的精神和英勇无畏的气慨。他还从其父亲那里得到有关的航海知识。郑和知识丰富,熟悉西洋各国的历史、地理、文化、宗教,具有卓越的外交才能和军事指挥才能。 郑和

(1371—1433) 12岁丧父,在流离中被明军掳去,送进皇宫当了太监。后来跟随燕王朱棣,屡建战功。朱棣称帝,是为明成祖。明成祖十分器重他,提拔他为内宫太监,并赐姓郑。1431年,明朝第五位皇帝明宣宗钦封郑和为“三宝太监”。西洋,地理概念,在不同的时期含义有所不同。明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为“东洋”,而把今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”一 郑和下西洋1 、条件: 15世纪初明朝经济逐步繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。经济上:设备技术上:造船业发达;指南针的应用人才:伟大的航海家郑和2、目的: 为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍。

3、 郑和第一次下西洋时在位的皇帝:明成祖(朱棣)4、时间:1405年-1433年5、次数:七次下西洋6、交往物品: 优质丝绸、精美瓷器、上等茶叶和漆器等各类物品,以及大量的金银货币。

有的是用于慷慨送礼,展现大国风度,发展相互之间的友好关系;有的是用于贸易,互通有无,互补互利。 (1)装载物品: (2)物品用途: 7、到达范围:郑和的船队先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。访问当地的首领,赠送物品,表达通好的意愿,同时与当地居民进行交易。船队回国时,一些国家还派出使者随行。8、主要活动方式:9、影响:郑和的远航,时间长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。结合材料,归纳郑和下西洋成功的原因有哪些?材料一 史书记载洪武末年时:“仓廪充积,天下太平。”建文帝时:“家给人足,外门不阖。”到永乐年间,明王朝统治已臻极盛。材料三 宋元以来,海船制造技术与航海水平大为提高,如指南针的应用、地理知识日见丰富等。材料四 郑和,回族,出身于穆斯林家庭,又皈依佛教,熟悉伊斯兰教和佛教。从小养成了吃苦耐劳和英勇无畏的气概。在“靖难之役”中立下赫赫战功,有一定的政治经验和组织才能。

材料二 明成祖即位后,随着国内形势的转好,眼光开始移向海外,要求扩大对外关系,以远播明朝声威,进一步建立完整的朝贡体系。思考与分享1.是明朝前期国力的强盛;

2.是造船技术的发达;

3.是指南针在远洋航海中的广泛运用、天文、历史知识的积累等。

4、统治者的支持。

5、是郑和个人吃苦耐劳的英雄气概和勇于探索的精神。 郑和下西洋成功的原因有哪些? 对比郑和下西洋概况和欧洲航海家航海情况,你得出什么结论? 郑和下西洋在世界航海史上是空前的。时间早

次数多人数多船只多船只大范围广设备先进规模大;历时长;次数多;航程远;到达国家多.郑和下西洋的远航特点:. 郑和7次远航,船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60余艘。其中最大的海船可乘千人,是当时世界上最大、最先进的海船。郑和的船队有严整的编队,船只分工明确,分别承担载人、载货、运粮、装淡水等任务,还有战船护航。仅首次下西洋时,就有27 000多人,其中有使臣、官兵、航海技术人员、财物人员、宗教人士、翻译、医生、厨师、

工匠等。郑和的船队采用

了当时世界上最先进的远

洋航行技术,能够准确地

测定航区、航线和船位,

有效地利用季风、海流进

行航行。相关史事明《武备志》载郑和航海图局部 想一想,郑和航海途中可能会遇到哪些困难?答:巨大的风浪,恶劣的海上天气;缺少淡水、食物等海上物资;在海上可能遇到来自敌对力量的攻击(海盗等)。相关史事

郑和的船队为保证航行时的协调一致,采用了多种通讯手段。白天升旗为号,夜间悬灯为号,遇到天气恶劣视野不良时,则用吹喇叭、敲锣鼓的方式。整个船队的进退、集合、升帆、抛泊等行动,都在统一号令下进行。 你能从图中获取哪些历史信息?郑和下西洋哥伦布发现美洲和平的使者

贸易的伙伴殖民者

掠夺者思考与分享“和平的使者”印度官员陪同郑和乘象游览、群众载歌载舞 非洲人民热烈 欢迎东方的使者返航时,许多国王、使臣搭乘郑和的船只,前来中国访问。

据统计,先后30多年间,共有400多批外国使团来华。二、戚继光抗倭 戚继光:汉族,山东蓬莱人(一说祖籍安徽定远,生于山东济宁微山县鲁桥镇)。明朝抗倭名将,杰出的军事家、书法家、诗人、民族英雄(在反抗外来侵略过程中,做出重大贡献,甚至牺牲的人。)。

戚继光在东南沿海抗击倭寇十余年,扫平了多年为虐沿海的倭患, 戚继光又是一位杰出的兵器专家和军事工程家,他改造、发明了各种火攻武器;他建造的大小战船、战车,使明军水路装备优于敌人;他富有创造性的在长城上修建空心敌台,进可攻退可守,是极具特色的军事工程 。1.倭寇 中国古代称日本为倭国。元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”2、 戚继光抗倭的历史背景 明朝中期,随着日本国内社会动荡加剧,特别是由于明朝国力减弱,海防松弛(倭患形成原因)。

倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。所到之处,他们杀居民,劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

“倭患”是戚继光抗倭的原因。3 戚继光抗倭的经过 (1)临危受命 (2)组建“戚家军”(3) 台州九捷→→ 在东南倭寇最猖獗的时候,明王朝派年轻将领 戚继光到东南沿海抗倭。戚继光临危受命,南下浙江抗倭,多次击退倭寇的侵犯 为了提高军队的战 斗力,彻底打败倭寇,戚继光大力整顿军队,并招 募农民和矿工10000多人,进行严格训练,操练新 阵法。他统领的军队,由于训练有素,纪律严明, 能征善战,被人们誉为“戚家军”。 1561年,倭寇大举侵犯浙江。戚继光率军英 勇作战,在台州九战九捷,先后歼灭倭寇10 000 多人,烧毁倭船无数,平定了浙东地区的倭患。→ 此后,戚继光又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后 消灭了两地的倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。(4)平定倭患4、 评价 戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争, 他是我国历史上一位伟大的民族英雄和爱国主义者。5、 性质正义的反侵略战争 材料一:戚继光组建了戚家军,纪律严明,英勇善战……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持,荡平浙江的倭寇……在福建、广东,与当地明军并肩作战,剿灭那里的倭寇。

材料二:封侯非我意,但愿海波平。——戚继光

根据材料分析戚继光抗倭取得胜利的原因有哪些?思考与分享1、戚家军纪律严明,英勇善战。

2、得到广大人民的大力支持。

3、与其它爱国军民团结合作。4、他进行的抗倭斗争是正义的事业,符合人民的利益 ; 5、戚继光卓越的军事韬略和指挥才能 6.获得明朝政府的大力支持。“封侯非我意,但愿海波平”

---戚继光这句话体现了戚继光的什么高尚品德?不为名利,以国家和民族安危为己任的强烈爱国主义精神;勇于维护国家和民族利益的崇高品质等。 《凯歌》

万人一心兮泰山可撼,

惟忠与义兮气冲斗牛。 主将亲我兮胜如父母, 干犯军法兮身不自由。 号令明兮赏罚信。 赴水火兮敢迟留? 上报天子兮下救黔首, 杀尽倭奴兮觅个封侯。

——《戚少保年谱耆编》想一想:这首军歌表现了怎样的战斗意志?戚家军纪律严明,训练有素,英勇善战。同仇敌忾,万众一心,忠肝义胆的精神。表现了戚家军面对侵略者誓死捍卫国家安全以及面对困难毫不退缩的坚强意志。为什么说抗倭战争是反侵略战争?问题思考 明中期海防松懈,倭寇勾结中国海盗,奸商经常到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,他们杀居民,劫财货,无恶不作,严重威胁了沿海居民正常生产和生活秩序。因此,戚继光领导的抗倭战争,捍卫了祖国的主权和领土完整。捍卫中华民族的正义利益。是一场反抗外来侵略的战争,是正义民族自卫战争。 1.在东南亚一些国家和地区,有一些地名、庙宇是以“三宝”命名的,如泰国有“三宝塔寺”“三宝城”,马来西亚有“三宝镇”,马六甲有“三宝庙”,爪哇有“三宝庙”“三宝井”“三宝洞”,新加坡有“三宝山”。想一想,为什么用“三宝”命名呢?其中含有怎样的历史信息?课后活动答:1431年,明宣宗封郑和为“三宝太监”,上述地方都是郑和船队到过的地方,用“三宝”来命名是为了纪念郑和。从1405年到1433年,郑和曾率船队7次下西洋,先后到达亚洲和非洲30多个国家和地区,今天的印度尼西亚、泰国、马来西亚等国家,郑和的船队都曾访问过。所到之处,郑和及随从人员都要访问当地的首领,赠送物品,表达通好的意愿,同时与当地居民进行交易,受到当地居民热烈欢迎。 2.戚继光不仅是著名的军事家,还是一位诗人,他的诗文集《止止堂集》中有200多篇诗作。下面是其中的一些诗句:

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

说一说,这些诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

答:反映了戚继光保国为民的理想,立志荡平倭寇的决心,表达了戚继光为抗倭保卫家园,维护祖国领土主权而不顾个人名利地位的伟大抱负和高尚品格。戚继光能在国家危难之时,立下远大志向,挺身而出,时刻以国家和民族安危为己任的高尚品质值得我们学习。课后活动澳门俄 罗 斯明朝中后期 中外冲突 形 势 图中日

本葡萄牙国西方殖民势力的入侵原因:2、随着从欧洲到亚洲的新航路的开辟,西方殖民者相继来到东方,开始了对中国的侵略。基本情况:1553年,葡萄牙骗得了澳门的居住权。1626年,西班牙侵占了台湾。1641年,荷兰打败了西班牙,侵占了台湾。

1、明朝中期以来,中国走向闭关锁国,逐渐与世界隔离,国势日渐衰微。课堂小结郑和下西洋戚继光抗倭(葡萄牙攫取在澳门的居住权)明朝的对外关系交往冲突国力强盛国力日渐衰落封建制度走向衰败

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源