人教部编版历史七年级下第15课明朝的对外关系 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史七年级下第15课明朝的对外关系 课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-04 06:19:03 | ||

图片预览

文档简介

第15课

明朝的对外关系

交往:

郑和下西洋

冲突:

戚继光抗倭

葡萄牙攫取在澳门的居住权

郑和下西洋

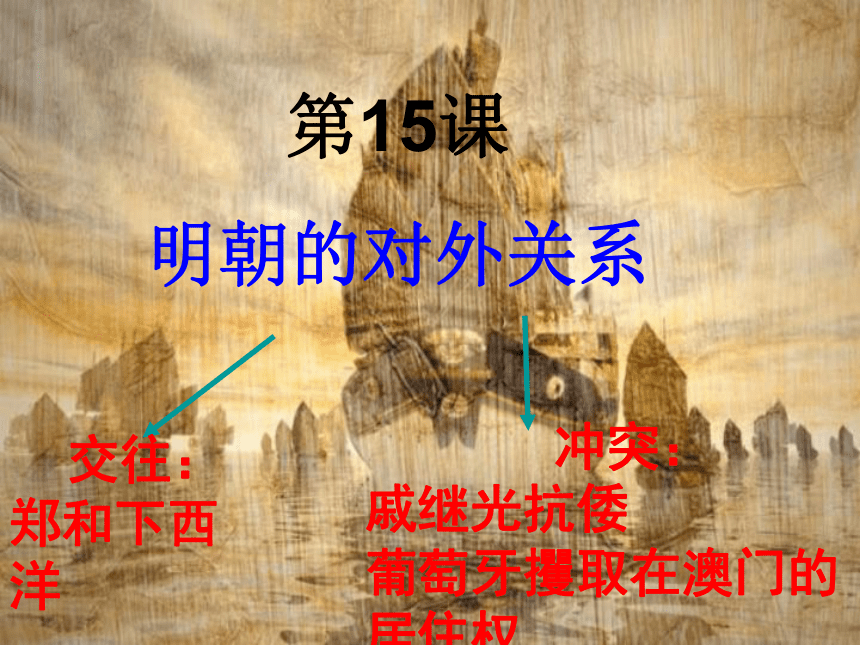

郑和:本姓马,小字三保,本人是一个伊斯兰教徒。家庭的原因使的郑和从小养成吃苦耐劳的精神和英勇无畏的气概。后入宫当太监在燕王府当差。在“靖难之役”期间,郑和跟燕王朱棣南征北战,建立了不少战功。永乐二年(1404年)初,朱棣亲笔写了一个“郑”字,赐他为姓,并提升为内宫兼太监。由于郑和,小字“三保”,所以人们也叫他“三保太监”或“三宝太监”。他率领大型船队七下西洋,加强了明朝同周边各国的交流,扩大了明朝的影响,是中国历史也是世界历史上伟大的航海家。

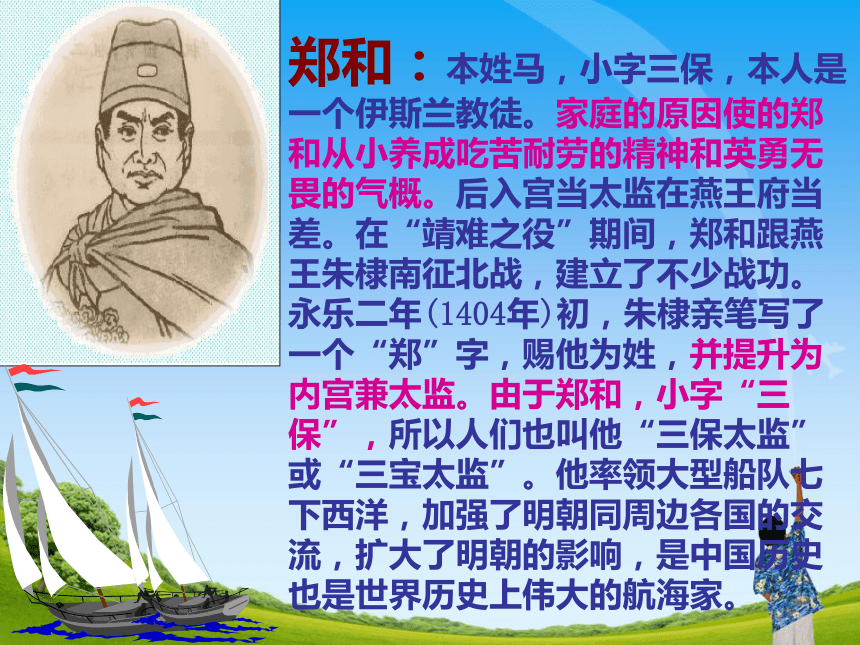

文莱

《明史·外国列传》载:"婆罗,又名文莱,东洋尽处,西洋所自起也。"

西洋:指现在文莱以西的东南亚、印度洋及沿岸一带。

“西洋”指哪里?

郑和下西洋

1.目的

2.条件

3.概况

4.意义

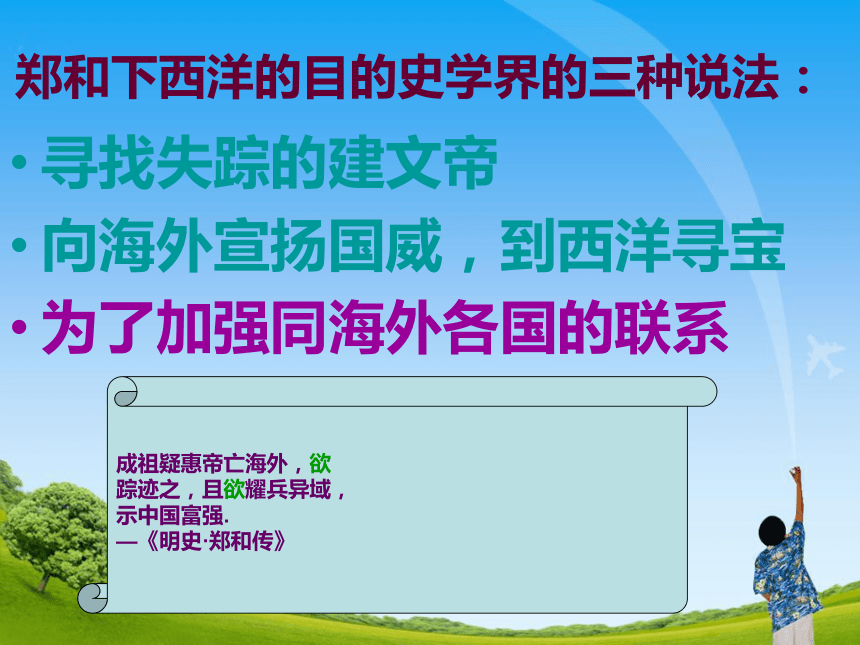

郑和下西洋的目的史学界的三种说法:

寻找失踪的建文帝

向海外宣扬国威,到西洋寻宝

为了加强同海外各国的联系

成祖疑惠帝亡海外,欲

踪迹之,且欲耀兵异域,

示中国富强. —《明史·郑和传》

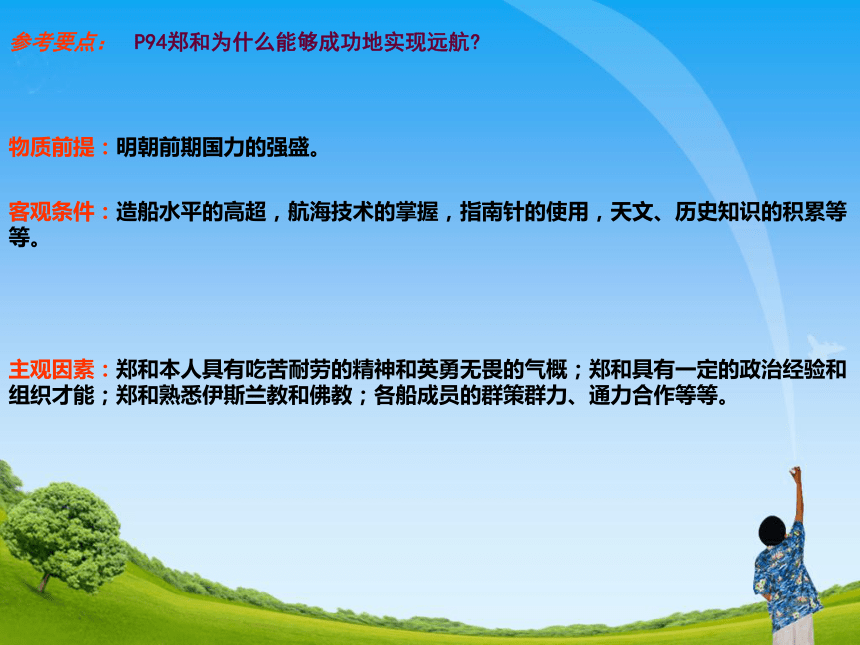

参考要点: P94郑和为什么能够成功地实现远航?

物质前提:明朝前期国力的强盛。

客观条件:造船水平的高超,航海技术的掌握,指南针的使用,天文、历史知识的积累等等。

主观因素:郑和本人具有吃苦耐劳的精神和英勇无畏的气概;郑和具有一定的政治经验和组织才能;郑和熟悉伊斯兰教和佛教;各船成员的群策群力、通力合作等等。

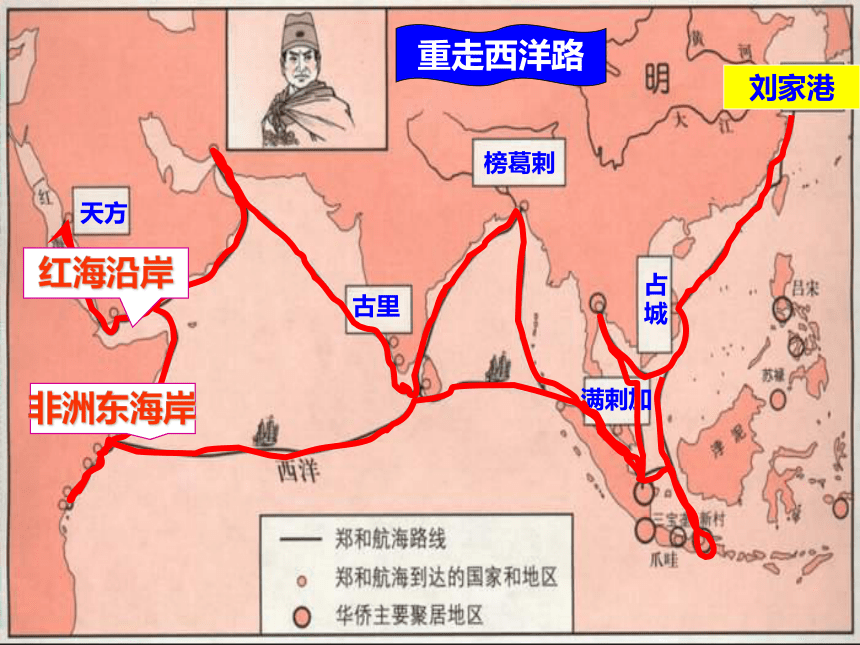

刘家港

占城

满剌加

榜葛剌

古里

天方

红海沿岸

非洲东海岸

重走西洋路

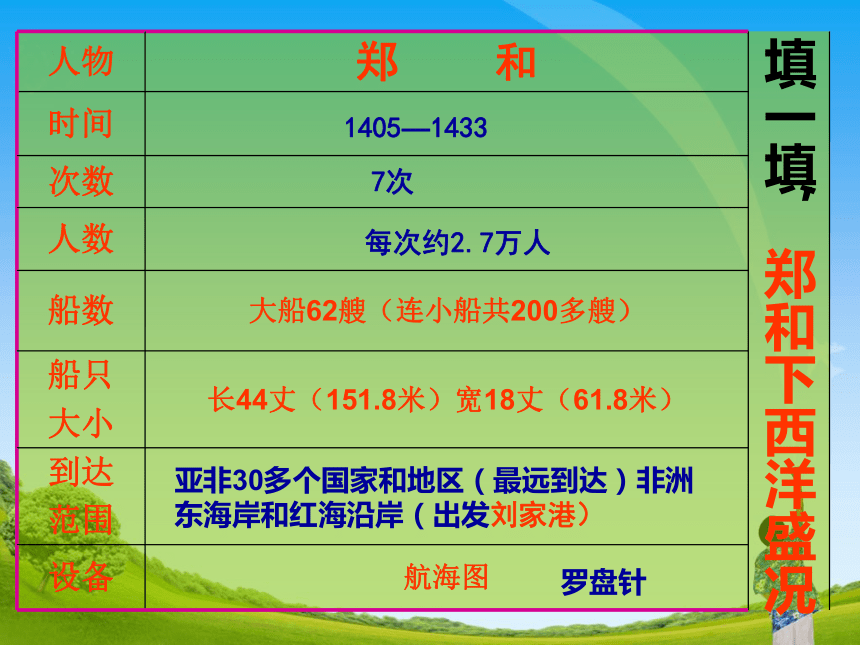

填一填,郑和下西洋盛况

1405—1433

7次

每次约2.7万人

亚非30多个国家和地区(最远到达)非洲东海岸和红海沿岸(出发刘家港)

罗盘针

人物 郑 和

时间

次数

人数

船数 大船62艘(连小船共200多艘)

船只

大小 长44丈(151.8米)宽18丈(61.8米)

到达

范围

设备 航海图

郑和(1371——1435年)

郑和船队的宝船可能会运载哪些货物?在航海的途中可能会遇到哪些困难?从郑和等人身上学到什么精神或优秀品质?

◆巨大的风浪,恶劣的海上天气。

◆海上迷路的可能

◆缺少淡水食物等海上物资

◆在海上可能遇到来自敌对力量的攻击(海盗等)

百折不挠、积极进取、不畏艰难的探险精神。开放交流、勇于开拓创新、和平宽容、自强不息、睦邻友好、献身祖国。

材料一:郑和下西洋与欧洲航海家远航比较表

根据材料分析郑和下西洋的意义:

时间最早

次数最多

人数最多

船数最多

船只最大

路线最远

技术最高

比较结果

郑和下西洋是世界航海史上的壮举!比欧洲航海家的远航早了半个多世纪。郑和是我国也是世界历史上的伟大航海家。

史海钩沉

人物 郑和 哥伦布 达迦马

时间 1405—1433 1492—1504 1497—1498

次数 7次 4次 1次

人数 每次约2.7万人 1000到1500人 160人

船数 大船62艘

(连小船共200多艘) 17艘 4艘

船只

大小 长44丈(151.8米)宽18丈(61.8米) 长24.5米

宽6米

到达

范围 亚非30多个国家和地区 美洲 绕过好望角达印度

设备 航海图、罗盘针

材料二:中国使臣上岸后,送上精美的金银、丝绸、瓷器、茶叶等礼物。代表明朝皇帝表达友好态度。各国国王亲自率王子、大臣以最盛大隆重的仪式欢迎来自东方的客人,回赠本国的珍贵特产。

根据材料分析郑和下西洋的意义

促进了中国和亚非各国的经济交流

材料三:郑和下西洋后,许多国家派人甚至亲自跟随船队回访明朝。如:苏禄国王率300多人访问中国,归国途中病逝于中国,即在中国安葬。

郑和下西洋,促了我国和亚非各国的

友好关系。

史海钩沉

但是郑和七次大规模的远航,耗费

了大量的国力,成为人民的沉重负担。

天皇皇,地皇皇,莫惊我家小儿郎,

倭倭来,不要慌,我有戚爷会抵挡。

戚继光抗倭

戚继光抗倭的背景

中国古代称日本为倭国,元末明初,日本武士到中国东南沿海进行武装抢劫,被时人称为“倭寇”。明朝中期,国力减弱,海防松弛(倭患形成原因)。倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。所到之处,他们杀居民,劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

倭寇与倭患

明朝中期,国力减弱、海防松弛,倭寇与中国海盗、奸商 相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。他们杀居民、劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

倭寇损害了沿海人民的生命财产,破坏了我国的主权。

台州

登州

福建

广东

九战九捷

抗倭的经过

组建戚家军---台州大捷---进军福建、广州---消除倭患

台州

登州

福建

广东

经过

戚继光抗倭为什么能取得成功?

戚家军抗倭为什么能够取得胜利?

A. “人心向背”:这是一场反侵略的正义战争,符合人民的利益。

B . 戚家军纪律严明,作战勇敢。

C. 戚家军与其他爱国军民配合作战,体现了一种 同仇敌忾的民族向心力。

D . 戚继光卓越的军事韬略和指挥才能。

比较明朝戚继光抗倭和南宋

岳飞抗金有什么不同?

国内女真族统治者

中原和

江南人民

抗金英雄

外来侵略势力

中华民族

民族英雄

人物

项目 戚继光 岳飞

抗击

对象

代表

利益

评价

戚继光继承父职后,曾写下“封侯非我意,但愿海波平”的诗句。

从他的事迹和诗句中你认为戚继光有哪些高贵品质值得我们学习?

“封侯非我意,但愿海波平”表明戚继光驱除倭寇、保卫海防、拯救百姓于水火,并非追求个人功名的崇高品质。(淡泊名利,抵抗侵略,维护祖国领土主权完整的爱国主义精神。)

明朝中后期不仅受到倭寇的骚扰,还受到西方殖民者的入侵

你可知“macau”不是我真姓,我离开你太久了,母亲!但是他们掳去的是我的肉体,你依然保管我内心的灵魂,三百年来梦寐不忘的生母啊,请叫儿的乳名:叫我一声--澳门。

母亲!母亲!我要回来,母亲!母亲!

★ 以上图片反映的是什么史实?

1999年12月20日 澳门回归

★ 澳门是什么时候被哪一国家所侵占?

1553年 葡萄牙殖民者攫取了澳门的居住权

1553年,葡萄牙殖民者借口到岸上晾晒货物,攫取了在澳门的居住权,并不断扩张在澳门的势力。

1887年,葡萄牙政府与清政府签定《中葡友好通商条约》,正式强占了澳门地区,从此与祖国母亲天各一方。

哭泣的澳门

郑和下西洋(1405—1433年)

戚继光抗倭(明朝中后期)

葡萄牙攫取在澳门的居住权

(1553年)

目的、条件、过程、影响

民族英雄

交 往

冲 突

明朝的对外关系

知识梳理

(明朝前期)

1.1553年,攫取了在我国广东澳门的居住权的殖民者是( )

A.西班牙 B.英国 C.葡萄牙 D.荷兰

2.明朝时的西洋是指( )

A.印度洋一带 B.南海一带 C.东南亚一带 D.今文莱以西的东南亚和印度洋沿岸地区

3.明成祖派遣郑和出使西洋的目的在于( )

A.加强同海外各国的联系 B.推销商品,赚取钱财 C.进行海洋科学考察 D.学习海外各国的先进政治、经济制度

4.戚继光率领戚家军取得九战九捷的辉煌战绩是在( )

A.山东 B.浙江 C.福建 D.广东

C

D

A

B

5、郑和下西洋最远达( )

A.印度洋沿岸和红海沿岸

B.印度洋沿岸和非洲东海岸

C.红海沿岸和非洲东海岸

D.榜葛剌和红海沿岸

C

6、我国沿海地区受倭寇侵扰开始于( )

A、元朝 B、元末明初 C、明朝中期 D、明朝后期

B

7、1553年,攫取在我国广东澳门居住权的是( )

A、西班牙 B、荷兰C、葡萄牙 D、法国

C

郑和下西洋“和平友好、彼此尊重”的和谐理念、“互联互通、互利互惠”的合作理念、“重视海洋、经略海洋”的海洋理念,为“21世纪海上丝绸之路”战略构想提供了重要基础。

今天,继承和发扬郑和和平友好、互惠互利的理念,中国积极倡导海上新丝路,致力于推动沿线地区的共同发展,努力构建人类命运共同体。

丝路共赢

明朝的对外关系

交往:

郑和下西洋

冲突:

戚继光抗倭

葡萄牙攫取在澳门的居住权

郑和下西洋

郑和:本姓马,小字三保,本人是一个伊斯兰教徒。家庭的原因使的郑和从小养成吃苦耐劳的精神和英勇无畏的气概。后入宫当太监在燕王府当差。在“靖难之役”期间,郑和跟燕王朱棣南征北战,建立了不少战功。永乐二年(1404年)初,朱棣亲笔写了一个“郑”字,赐他为姓,并提升为内宫兼太监。由于郑和,小字“三保”,所以人们也叫他“三保太监”或“三宝太监”。他率领大型船队七下西洋,加强了明朝同周边各国的交流,扩大了明朝的影响,是中国历史也是世界历史上伟大的航海家。

文莱

《明史·外国列传》载:"婆罗,又名文莱,东洋尽处,西洋所自起也。"

西洋:指现在文莱以西的东南亚、印度洋及沿岸一带。

“西洋”指哪里?

郑和下西洋

1.目的

2.条件

3.概况

4.意义

郑和下西洋的目的史学界的三种说法:

寻找失踪的建文帝

向海外宣扬国威,到西洋寻宝

为了加强同海外各国的联系

成祖疑惠帝亡海外,欲

踪迹之,且欲耀兵异域,

示中国富强. —《明史·郑和传》

参考要点: P94郑和为什么能够成功地实现远航?

物质前提:明朝前期国力的强盛。

客观条件:造船水平的高超,航海技术的掌握,指南针的使用,天文、历史知识的积累等等。

主观因素:郑和本人具有吃苦耐劳的精神和英勇无畏的气概;郑和具有一定的政治经验和组织才能;郑和熟悉伊斯兰教和佛教;各船成员的群策群力、通力合作等等。

刘家港

占城

满剌加

榜葛剌

古里

天方

红海沿岸

非洲东海岸

重走西洋路

填一填,郑和下西洋盛况

1405—1433

7次

每次约2.7万人

亚非30多个国家和地区(最远到达)非洲东海岸和红海沿岸(出发刘家港)

罗盘针

人物 郑 和

时间

次数

人数

船数 大船62艘(连小船共200多艘)

船只

大小 长44丈(151.8米)宽18丈(61.8米)

到达

范围

设备 航海图

郑和(1371——1435年)

郑和船队的宝船可能会运载哪些货物?在航海的途中可能会遇到哪些困难?从郑和等人身上学到什么精神或优秀品质?

◆巨大的风浪,恶劣的海上天气。

◆海上迷路的可能

◆缺少淡水食物等海上物资

◆在海上可能遇到来自敌对力量的攻击(海盗等)

百折不挠、积极进取、不畏艰难的探险精神。开放交流、勇于开拓创新、和平宽容、自强不息、睦邻友好、献身祖国。

材料一:郑和下西洋与欧洲航海家远航比较表

根据材料分析郑和下西洋的意义:

时间最早

次数最多

人数最多

船数最多

船只最大

路线最远

技术最高

比较结果

郑和下西洋是世界航海史上的壮举!比欧洲航海家的远航早了半个多世纪。郑和是我国也是世界历史上的伟大航海家。

史海钩沉

人物 郑和 哥伦布 达迦马

时间 1405—1433 1492—1504 1497—1498

次数 7次 4次 1次

人数 每次约2.7万人 1000到1500人 160人

船数 大船62艘

(连小船共200多艘) 17艘 4艘

船只

大小 长44丈(151.8米)宽18丈(61.8米) 长24.5米

宽6米

到达

范围 亚非30多个国家和地区 美洲 绕过好望角达印度

设备 航海图、罗盘针

材料二:中国使臣上岸后,送上精美的金银、丝绸、瓷器、茶叶等礼物。代表明朝皇帝表达友好态度。各国国王亲自率王子、大臣以最盛大隆重的仪式欢迎来自东方的客人,回赠本国的珍贵特产。

根据材料分析郑和下西洋的意义

促进了中国和亚非各国的经济交流

材料三:郑和下西洋后,许多国家派人甚至亲自跟随船队回访明朝。如:苏禄国王率300多人访问中国,归国途中病逝于中国,即在中国安葬。

郑和下西洋,促了我国和亚非各国的

友好关系。

史海钩沉

但是郑和七次大规模的远航,耗费

了大量的国力,成为人民的沉重负担。

天皇皇,地皇皇,莫惊我家小儿郎,

倭倭来,不要慌,我有戚爷会抵挡。

戚继光抗倭

戚继光抗倭的背景

中国古代称日本为倭国,元末明初,日本武士到中国东南沿海进行武装抢劫,被时人称为“倭寇”。明朝中期,国力减弱,海防松弛(倭患形成原因)。倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。所到之处,他们杀居民,劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

倭寇与倭患

明朝中期,国力减弱、海防松弛,倭寇与中国海盗、奸商 相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗。他们杀居民、劫财货,无恶不作,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”。

倭寇损害了沿海人民的生命财产,破坏了我国的主权。

台州

登州

福建

广东

九战九捷

抗倭的经过

组建戚家军---台州大捷---进军福建、广州---消除倭患

台州

登州

福建

广东

经过

戚继光抗倭为什么能取得成功?

戚家军抗倭为什么能够取得胜利?

A. “人心向背”:这是一场反侵略的正义战争,符合人民的利益。

B . 戚家军纪律严明,作战勇敢。

C. 戚家军与其他爱国军民配合作战,体现了一种 同仇敌忾的民族向心力。

D . 戚继光卓越的军事韬略和指挥才能。

比较明朝戚继光抗倭和南宋

岳飞抗金有什么不同?

国内女真族统治者

中原和

江南人民

抗金英雄

外来侵略势力

中华民族

民族英雄

人物

项目 戚继光 岳飞

抗击

对象

代表

利益

评价

戚继光继承父职后,曾写下“封侯非我意,但愿海波平”的诗句。

从他的事迹和诗句中你认为戚继光有哪些高贵品质值得我们学习?

“封侯非我意,但愿海波平”表明戚继光驱除倭寇、保卫海防、拯救百姓于水火,并非追求个人功名的崇高品质。(淡泊名利,抵抗侵略,维护祖国领土主权完整的爱国主义精神。)

明朝中后期不仅受到倭寇的骚扰,还受到西方殖民者的入侵

你可知“macau”不是我真姓,我离开你太久了,母亲!但是他们掳去的是我的肉体,你依然保管我内心的灵魂,三百年来梦寐不忘的生母啊,请叫儿的乳名:叫我一声--澳门。

母亲!母亲!我要回来,母亲!母亲!

★ 以上图片反映的是什么史实?

1999年12月20日 澳门回归

★ 澳门是什么时候被哪一国家所侵占?

1553年 葡萄牙殖民者攫取了澳门的居住权

1553年,葡萄牙殖民者借口到岸上晾晒货物,攫取了在澳门的居住权,并不断扩张在澳门的势力。

1887年,葡萄牙政府与清政府签定《中葡友好通商条约》,正式强占了澳门地区,从此与祖国母亲天各一方。

哭泣的澳门

郑和下西洋(1405—1433年)

戚继光抗倭(明朝中后期)

葡萄牙攫取在澳门的居住权

(1553年)

目的、条件、过程、影响

民族英雄

交 往

冲 突

明朝的对外关系

知识梳理

(明朝前期)

1.1553年,攫取了在我国广东澳门的居住权的殖民者是( )

A.西班牙 B.英国 C.葡萄牙 D.荷兰

2.明朝时的西洋是指( )

A.印度洋一带 B.南海一带 C.东南亚一带 D.今文莱以西的东南亚和印度洋沿岸地区

3.明成祖派遣郑和出使西洋的目的在于( )

A.加强同海外各国的联系 B.推销商品,赚取钱财 C.进行海洋科学考察 D.学习海外各国的先进政治、经济制度

4.戚继光率领戚家军取得九战九捷的辉煌战绩是在( )

A.山东 B.浙江 C.福建 D.广东

C

D

A

B

5、郑和下西洋最远达( )

A.印度洋沿岸和红海沿岸

B.印度洋沿岸和非洲东海岸

C.红海沿岸和非洲东海岸

D.榜葛剌和红海沿岸

C

6、我国沿海地区受倭寇侵扰开始于( )

A、元朝 B、元末明初 C、明朝中期 D、明朝后期

B

7、1553年,攫取在我国广东澳门居住权的是( )

A、西班牙 B、荷兰C、葡萄牙 D、法国

C

郑和下西洋“和平友好、彼此尊重”的和谐理念、“互联互通、互利互惠”的合作理念、“重视海洋、经略海洋”的海洋理念,为“21世纪海上丝绸之路”战略构想提供了重要基础。

今天,继承和发扬郑和和平友好、互惠互利的理念,中国积极倡导海上新丝路,致力于推动沿线地区的共同发展,努力构建人类命运共同体。

丝路共赢

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源