西方人文主义思想的起源

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

西方人文主义思想的起源

第一部分:基本说明

1.教学内容所属模块:高中历史必修3

2.年 级:高中二年级

3.所用教材出版单位:人民教育出版社

4.所属的单元(章节):第二单元

5.学时数:45分钟

第二部分:教学设计

一、教学目标的设定

(一)目标制定的依据性分析

1.学生状态的分析

本课的授课对象是高中二年级的学生,通过以往的学习,学生已具备了一定的历史基础,抽象思维能力有所提高。但是,这一时期的学生,在学习历史方面缺乏四个度,他们对知识的掌握还未形成体系,没有达到一定的广度;对历史现象的认识还没有上升到一定的高度、深度;分析问题还缺乏活度。

就“西方人文精神的起源及其发展”这一专题而言,学生在初中的时候零散的学习过有关“文艺复兴”和“启蒙运动”的相关知识。但从 “人文主义”这一思想体系出发,学生缺乏对“人文主义”的思想内涵的深刻认识,缺少对一思想体系发展历程的宏观把握及对“人文主义”思想历史和现实意义的深入理解和灵活运用。特别是关于“人文主义”思想的起源,学生以前没有接触过,古希腊哲学家的一些哲学观点比较抽象、难懂。所以,在教学中教师仍然要根据学生的理解能力和已有知识水平采取深入浅出、形象生动的方法进行因势利导,不断启发、点拨和矫正。

2.教学内容的分析

①本课所学内容对学生而言独特的发展价值

A、培养学生的人文主义精神

B、教育学生追求真、善、美

C、教育学生批判地继承古典文化,不断反思,审视自己行为,促进社会良性发展

D、引导学生关注现实中人文精神,以人为本,科学发展,构建和谐社会

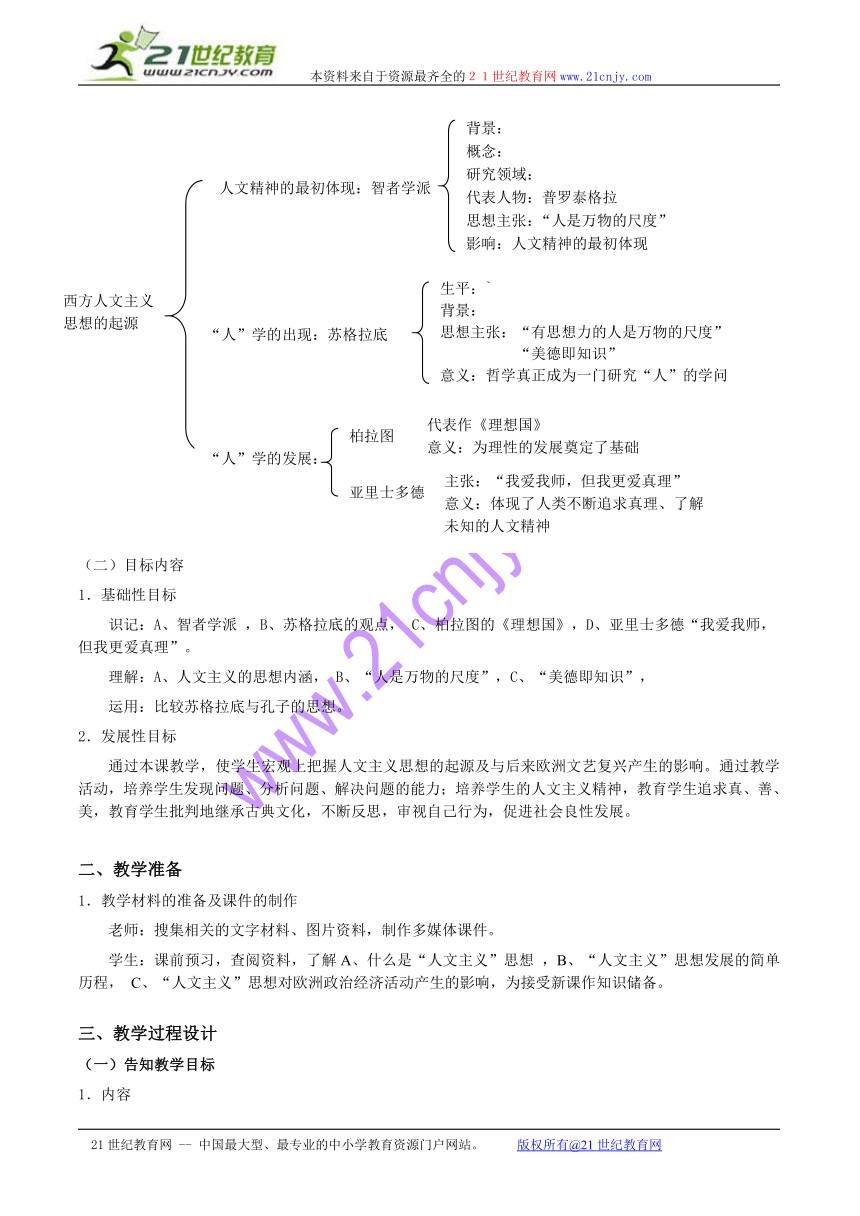

②本课内容的知识结构

(二)目标内容

1.基础性目标

识记:A、智者学派 ,B、苏格拉底的观点, C、柏拉图的《理想国》,D、亚里士多德“我爱我师,但我更爱真理”。

理解:A、人文主义的思想内涵, B、“人是万物的尺度”,C、“美德即知识”,

运用:比较苏格拉底与孔子的思想。

2.发展性目标

通过本课教学,使学生宏观上把握人文主义思想的起源及与后来欧洲文艺复兴产生的影响。通过教学活动,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力;培养学生的人文主义精神,教育学生追求真、善、美,教育学生批判地继承古典文化,不断反思,审视自己行为,促进社会良性发展。

二、教学准备

1.教学材料的准备及课件的制作

老师:搜集相关的文字材料、图片资料,制作多媒体课件。

学生:课前预习,查阅资料,了解A、什么是“人文主义”思想 ,B、“人文主义”思想发展的简单历程, C、“人文主义”思想对欧洲政治经济活动产生的影响,为接受新课作知识储备。

三、教学过程设计

(一)告知教学目标

1.内容

了解古代希腊智者学派和苏格拉底等人对人的价值的阐述,理解人文精神的内涵。

2.活动

教师充分运用多媒体教学手段,展示相关材料和影视图片,师生互动,学习探究,课堂讨论等活动。

(二)复习旧知识

1.复习的内容及教学活动的方式

提问式:上一单元我们系统学习了中国传统文化主流思想儒家思想的演变过程,那么,在西方,它们的思想主流又是什么?这一主流思想是怎样起源的?对当时的西方的政治经济生活产生了怎样的影响?

2.复习结果的期望

巧设问题,激发学生兴趣

承上启下,自然导入

(三)呈现新知识

板书:第二单元第5课:西方人文主义思想的起源

(一、什么是“人文主义”?

新知识内容:介绍人文主义的含义以及人文主义思想发展的简单历程。

师生活动:看图讲故事(幻灯片打出三幅图:创世纪、女娲造人、真主安拉)

提问:这三个故事的共同点?

学生讨论总结:1,神是万物的主宰,肯定神的价值

2,人是由神创的,否定人的价值

3,人必须听从神的旨意,压制人的理性

提问:什么是“人本主义”?其核心思想是什么?其发展的简单历程?

归纳总结: “人文主义”一词应该是humanism,通常译作、人本主义、人道主义。

狭义是指文艺复兴时期的一种思潮,其核心思想为:

1,关心人,以人为本,重视人的价值,反对神学对人性的压抑;

2,张扬人的理性,反对神学对理性的贬低;

3,主张灵肉和谐、反对神学的灵肉对立。

广义则指欧洲始于古希腊的一种文化传统。

发展历程:

第一阶段:西方奴隶制时代(公元前5世纪中叶以后)人文精神的萌芽——古希腊思想家们(智者学派、苏格拉底等)的思想

第二阶段:14—17世纪人文主义的兴起与发展——文艺复兴和宗教改革所体现的思想;

第三阶段:17—18世纪人文主义思想的进一步弘扬——启蒙运动

设计意图:用熟悉的神话故事引导学生思考归纳“神学”的基本概念,激发学生兴趣,煅练学生的归纳总结能力,结合课前预知,使“神学”与 “人学”的含义形成对比,加深学生对人文主义思想内涵的理解,并理清人文主义思想发展历程,使学生从整体上把握本单元的知识结构。

教学活动结果的期望:宏观把握“人文主义”的思想内涵,理清“人文主义”发展线索,形成对“人文主义”思想体系的系统化认识。拓展和提高学生对事物认识的广度和高度。

二、关于导言部分:

师生活动:探讨:泰勒斯“水是万物的本原”的命题有什么意义呢?

结论:表明人们的关注焦点发生了转变:神 自然界 人

设计意图:解释人们关注焦点的变化,为”人是万物的尺度”作铺垫

教学活动结果的期望:人类意识的觉醒是一个由低级到高级发展的过程.

三、人是万物的尺度——人文主义的最初体现

新知识内容:解释什么是智者学派,怎样理解“人是万物的尺度”这一观点

师生活动1:

教师提问:1、智者学派出现的背景?

2、什么是智者学派?

3、智者学派的研究领域

4、代表人物及其思想主张

5、智者学派的影响

学生阅读:“人是万物尺度”教材相关内容,找出问题的答案。

教师点拨、补充、完善。

设计意图:带着问题去阅读教材,能提高学生自主学习能力,教师层层点拨和引导,提高学生阅读分析、归纳能力。

教学活动结果的期望:认识智者学派,使学生明白任何思想文化现象都是在特定的历史条件下人类社会政治经济活动的反映,同时又指导了人们的政治经济活动,促进了社会的发展。思想文化现象与政治,经济活动是分不开的,探讨论他们之间的内在联系。

师生活动2:p23【学思之窗】这句话在当时有什么积极意义?它的局限性是什么?

积极意义:肯定人的价值,树立人的权威,否定神的意志是衡量一切的标准,体现了西方人文主义的本质。

局限性:过于强调个人的主观感受,忽视人们认识的共性,容易导致主观随意性和极端个人主义,否定了制度、法律和道德对人行为的约束力,不利于建立正常的社会秩序和社会公德。

设计意图:通过探究思考,加深学生对“人是万物的尺度”的理解,认识它的积极意义和局限性,为“美德即知识”的教学作铺垫。

教学活动结果的期望:要学生认识到任何事物都有其两面性,学会辩证的看问题。

四、美德即知识——“人”学的出现

新知识内容:认识苏格拉底,识记苏格拉底的思想主张,理解“美德即是知识”的内涵。

师生活动:1,介绍苏格拉底生平、轶闻趣事(课前查阅相关资料,多媒体展示)

设计意图:形象、生动、有趣的再现先哲形象,激发学生的学习兴趣。

教学活动结果的期望:认识苏格拉底

师生活动2,【合作探究】苏格拉底的思想主张:

多媒体展示材料:“雅典人啊!我尊敬你们,热爱你们。我要教诲和劝勉我遇到的每一个人……要认识你自己。有思想力的人是万物的尺度。……你们不能只追求荣誉和享乐,要知道,知识才是美德。你们不能只注重金钱和地位,而不注重智慧和真理。你们不要老想着他们人身和财产,而首先要改善你们的心灵。金钱不能买到美德,美德却能产生一切美好的东西。这就是我的教义。”

――苏格拉底演讲

结合材料和教材相关内容思考:

(1)“美德即知识”主张在怎样的社会背景下提出来的?

(2). 找出苏格拉底的主要观点,以及苏格拉底思想的影响。

背景:

(1)智者学派重视人的作用,但忽视道德;

(2)雅典社会世风日下、道德沦丧。

思想主张:

(1)倡导“有思想力的人是万物的尺度”,希望重新建立人们的道德价值观,以挽救衰颓中的城邦制度;

(2)提出“美德即知识”的思想,认为社会中的人应该具备美德,美德来自于知识,最高的知识就是人们内心深处的道德知识;

(3)主张“认识你自己”,提出善是人的内在灵魂,教育可使人认识自己灵魂之内已有的美德。

设计意图:阅读材料,合作探究分析“美德即知识”思想主张的提出背景,归纳其思想主旨,加深学生对苏格拉底思想的理解和锻炼学生分析读取材料的能力。

教学活动结果的期望:理解苏格拉底思想提出的背景和思想主张。

师生活动3,【合作探究】比较苏格拉底与孔子

有人说,苏格拉底和我国的孔子有若干相似的地方,甚至有人将他比作希腊的孔子,将他的学生柏拉图比作希腊的孟子。因为从若干的事实对照起来看,苏氏和孔子确有多少类似之处。

(1)相似之处:

①出生年代:公元前5世纪

②时代背景:世风日下,道德沦丧

③重要主张:强调“道德”的价值

④主要方式:重视教育的功能

⑤精神品质:“忧道不忧贫”的救世精神;

“诲人不倦”的教育态度

(2)区别之处:

孔子侧重在社会方面;苏格拉底侧重在个人方面

设计意图:利用对比,加深对苏格拉底的认识。

教学活动结果的期望:掌握这种题型的解题方法;形成时空观;建立起新旧知识之间的联系。

活动动4,讲述苏格拉底之死(P23图示,多媒体展示材料)

探究意义:

①苏格拉底对人性本身的研究,是人类精神觉醒的一个重要表现,他使哲学真正成为一门研究“人”的学问。

②崇尚真、善、美。鼓舞人们追求真理和知识。对西方哲学和科学教育 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "查看更多" \t "_blank )起了重要的启蒙作用。

设计意图:

设计意图:讲述苏格拉底之死,探究意义,激发学生对先哲的宗敬之情,教育学生追求真、善、美,勇于追求真理。

教学活动结果的期望:在认识苏格拉底及理解其思想主张的同时,感受先哲的优秀品质,激发学生追求真、善、美,追求真理的热情。

五、柏拉图和亚里士多德——“人”学的发展

新知识内容:柏拉图的《理想国》,亚里斯多德:“我爱我师,但我更爱真理”

师生活动:学生阅读教材“柏拉图和亚里士多德”内容,回答为何说柏拉图和亚里斯多德进一步发展了人文主义思想?

A柏拉图:《理想国》书中。根据智慧品德把每个人明确分工,鼓励人们独立理性思考,为理性主义发展奠定了基础。

B亚里斯多德:“我爱我师,但我更爱真理”体现了人类不断追求真理、了解未知的人文精神

设计意图:通过自主阅读,锻炼学生自主学习能力,能过设问,提高学生分析总结能力。

教学活动结果的期望:简要了解柏拉图和亚里士多德的生平和思想,认识柏拉图和亚里士多德的思想与苏格拉底的一脉相脉,并在继承前人的基础上,有所发展。教育学生要勇于否定权威,坚持独立思考,坚持真理的人文精神,认识到正是因为这种精神,我们人类不断地创新,不断地进步,才有了今天的文明。

六、课堂小结:

人文主义的兴起与发展(14—17世纪)——文艺复兴和宗教改革所体现的思想

设计意图:使学生宏观把握本课知识结构,理清发展线索,深华思想内涵,升华主题。引出“文艺复兴和宗教改革”,为下节课教学打下伏笔。

教学活动结果的期望:“人文主义”思想的起源经过了一个从无到有,从低级到高级的发展过程,它是人类意识的不断觉醒的过程,是对人自身价值的不断深化的过程。

七、巩固提高:

八、课外延伸

阅读材料:必须坚持以人为本。要始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为党和国家一切工作的出发点和落脚点,尊重人民主体地位,发挥人民首创精神,保障人民各项权益,走共同富裕道路,促进人的全面发展,做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。

——《科学发展观》

思考:1,科学发展观的核心内容是什么?

2,结合本课所学,谈谈古希腊哲学思想对我们实践“科学发展观”构建和谐社会有什么借鉴意义?

设计意图:引导学生关注现实中人文精神

教学活动结果的期望:学会“以史为鉴” )

四、完善策略

1、对教学目标、方式、方法的思考

在本课教学过程中教学目标、方式、方法的敲定和选择,要结合学校的实际情况来定,不能一概而论,目标有没有针对性,方式,方法适不适合,恰不恰需要在实际操作过程中进一步改进。

2、对教学内容,教学资源选择的优化思考

(1)对教材内容的处理

教师要更进一步宏观把握教材,微观处理教材,教学具有针对性,呈现材料要新颖,贴近时代感,结合学生的学习生活。

(2)对教学资源的选择

A可结合多种教材版本,多学科知识,综合比较、归纳分析、优中择优。

B搜集相关教学资源,丰富史料,增强学生的感性认识。

背景:

概念:

研究领域:

代表人物:普罗泰格拉

思想主张:“人是万物的尺度”

影响:人文精神的最初体现

人文精神的最初体现:智者学派

生平:`

背景:

思想主张:“有思想力的人是万物的尺度”

“美德即知识”

意义:哲学真正成为一门研究“人”的学问

西方人文主义

思想的起源

“人”学的出现:苏格拉底

代表作《理想国》

意义:为理性的发展奠定了基础

柏拉图

“人”学的发展:

亚里士多德

主张:“我爱我师,但我更爱真理”

意义:体现了人类不断追求真理、了解未知的人文精神

代表人物:普罗泰格拉

思想主张:“人是万物的尺度”

影响:人文精神的最初体现

重视人,但忽视道德

人文精神的最初体现:智者学派

思想主张:“美德即知识”

意义:哲学真正成为一门

研究“人”的学问

西方人文主义思想的起源

(公元前5世纪中叶)

重视道德

“人”学的出现:苏格拉底

代表作《理想国》

意义:为理性的发展奠定了基础

强调理性

柏拉图

亚里士多德

“人”学的发展:

主张:“我爱我师,但我更爱真理”

意义:体现了人类不断追求真理、

了解未知的人文精神

强调真理

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

西方人文主义思想的起源

第一部分:基本说明

1.教学内容所属模块:高中历史必修3

2.年 级:高中二年级

3.所用教材出版单位:人民教育出版社

4.所属的单元(章节):第二单元

5.学时数:45分钟

第二部分:教学设计

一、教学目标的设定

(一)目标制定的依据性分析

1.学生状态的分析

本课的授课对象是高中二年级的学生,通过以往的学习,学生已具备了一定的历史基础,抽象思维能力有所提高。但是,这一时期的学生,在学习历史方面缺乏四个度,他们对知识的掌握还未形成体系,没有达到一定的广度;对历史现象的认识还没有上升到一定的高度、深度;分析问题还缺乏活度。

就“西方人文精神的起源及其发展”这一专题而言,学生在初中的时候零散的学习过有关“文艺复兴”和“启蒙运动”的相关知识。但从 “人文主义”这一思想体系出发,学生缺乏对“人文主义”的思想内涵的深刻认识,缺少对一思想体系发展历程的宏观把握及对“人文主义”思想历史和现实意义的深入理解和灵活运用。特别是关于“人文主义”思想的起源,学生以前没有接触过,古希腊哲学家的一些哲学观点比较抽象、难懂。所以,在教学中教师仍然要根据学生的理解能力和已有知识水平采取深入浅出、形象生动的方法进行因势利导,不断启发、点拨和矫正。

2.教学内容的分析

①本课所学内容对学生而言独特的发展价值

A、培养学生的人文主义精神

B、教育学生追求真、善、美

C、教育学生批判地继承古典文化,不断反思,审视自己行为,促进社会良性发展

D、引导学生关注现实中人文精神,以人为本,科学发展,构建和谐社会

②本课内容的知识结构

(二)目标内容

1.基础性目标

识记:A、智者学派 ,B、苏格拉底的观点, C、柏拉图的《理想国》,D、亚里士多德“我爱我师,但我更爱真理”。

理解:A、人文主义的思想内涵, B、“人是万物的尺度”,C、“美德即知识”,

运用:比较苏格拉底与孔子的思想。

2.发展性目标

通过本课教学,使学生宏观上把握人文主义思想的起源及与后来欧洲文艺复兴产生的影响。通过教学活动,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力;培养学生的人文主义精神,教育学生追求真、善、美,教育学生批判地继承古典文化,不断反思,审视自己行为,促进社会良性发展。

二、教学准备

1.教学材料的准备及课件的制作

老师:搜集相关的文字材料、图片资料,制作多媒体课件。

学生:课前预习,查阅资料,了解A、什么是“人文主义”思想 ,B、“人文主义”思想发展的简单历程, C、“人文主义”思想对欧洲政治经济活动产生的影响,为接受新课作知识储备。

三、教学过程设计

(一)告知教学目标

1.内容

了解古代希腊智者学派和苏格拉底等人对人的价值的阐述,理解人文精神的内涵。

2.活动

教师充分运用多媒体教学手段,展示相关材料和影视图片,师生互动,学习探究,课堂讨论等活动。

(二)复习旧知识

1.复习的内容及教学活动的方式

提问式:上一单元我们系统学习了中国传统文化主流思想儒家思想的演变过程,那么,在西方,它们的思想主流又是什么?这一主流思想是怎样起源的?对当时的西方的政治经济生活产生了怎样的影响?

2.复习结果的期望

巧设问题,激发学生兴趣

承上启下,自然导入

(三)呈现新知识

板书:第二单元第5课:西方人文主义思想的起源

(一、什么是“人文主义”?

新知识内容:介绍人文主义的含义以及人文主义思想发展的简单历程。

师生活动:看图讲故事(幻灯片打出三幅图:创世纪、女娲造人、真主安拉)

提问:这三个故事的共同点?

学生讨论总结:1,神是万物的主宰,肯定神的价值

2,人是由神创的,否定人的价值

3,人必须听从神的旨意,压制人的理性

提问:什么是“人本主义”?其核心思想是什么?其发展的简单历程?

归纳总结: “人文主义”一词应该是humanism,通常译作、人本主义、人道主义。

狭义是指文艺复兴时期的一种思潮,其核心思想为:

1,关心人,以人为本,重视人的价值,反对神学对人性的压抑;

2,张扬人的理性,反对神学对理性的贬低;

3,主张灵肉和谐、反对神学的灵肉对立。

广义则指欧洲始于古希腊的一种文化传统。

发展历程:

第一阶段:西方奴隶制时代(公元前5世纪中叶以后)人文精神的萌芽——古希腊思想家们(智者学派、苏格拉底等)的思想

第二阶段:14—17世纪人文主义的兴起与发展——文艺复兴和宗教改革所体现的思想;

第三阶段:17—18世纪人文主义思想的进一步弘扬——启蒙运动

设计意图:用熟悉的神话故事引导学生思考归纳“神学”的基本概念,激发学生兴趣,煅练学生的归纳总结能力,结合课前预知,使“神学”与 “人学”的含义形成对比,加深学生对人文主义思想内涵的理解,并理清人文主义思想发展历程,使学生从整体上把握本单元的知识结构。

教学活动结果的期望:宏观把握“人文主义”的思想内涵,理清“人文主义”发展线索,形成对“人文主义”思想体系的系统化认识。拓展和提高学生对事物认识的广度和高度。

二、关于导言部分:

师生活动:探讨:泰勒斯“水是万物的本原”的命题有什么意义呢?

结论:表明人们的关注焦点发生了转变:神 自然界 人

设计意图:解释人们关注焦点的变化,为”人是万物的尺度”作铺垫

教学活动结果的期望:人类意识的觉醒是一个由低级到高级发展的过程.

三、人是万物的尺度——人文主义的最初体现

新知识内容:解释什么是智者学派,怎样理解“人是万物的尺度”这一观点

师生活动1:

教师提问:1、智者学派出现的背景?

2、什么是智者学派?

3、智者学派的研究领域

4、代表人物及其思想主张

5、智者学派的影响

学生阅读:“人是万物尺度”教材相关内容,找出问题的答案。

教师点拨、补充、完善。

设计意图:带着问题去阅读教材,能提高学生自主学习能力,教师层层点拨和引导,提高学生阅读分析、归纳能力。

教学活动结果的期望:认识智者学派,使学生明白任何思想文化现象都是在特定的历史条件下人类社会政治经济活动的反映,同时又指导了人们的政治经济活动,促进了社会的发展。思想文化现象与政治,经济活动是分不开的,探讨论他们之间的内在联系。

师生活动2:p23【学思之窗】这句话在当时有什么积极意义?它的局限性是什么?

积极意义:肯定人的价值,树立人的权威,否定神的意志是衡量一切的标准,体现了西方人文主义的本质。

局限性:过于强调个人的主观感受,忽视人们认识的共性,容易导致主观随意性和极端个人主义,否定了制度、法律和道德对人行为的约束力,不利于建立正常的社会秩序和社会公德。

设计意图:通过探究思考,加深学生对“人是万物的尺度”的理解,认识它的积极意义和局限性,为“美德即知识”的教学作铺垫。

教学活动结果的期望:要学生认识到任何事物都有其两面性,学会辩证的看问题。

四、美德即知识——“人”学的出现

新知识内容:认识苏格拉底,识记苏格拉底的思想主张,理解“美德即是知识”的内涵。

师生活动:1,介绍苏格拉底生平、轶闻趣事(课前查阅相关资料,多媒体展示)

设计意图:形象、生动、有趣的再现先哲形象,激发学生的学习兴趣。

教学活动结果的期望:认识苏格拉底

师生活动2,【合作探究】苏格拉底的思想主张:

多媒体展示材料:“雅典人啊!我尊敬你们,热爱你们。我要教诲和劝勉我遇到的每一个人……要认识你自己。有思想力的人是万物的尺度。……你们不能只追求荣誉和享乐,要知道,知识才是美德。你们不能只注重金钱和地位,而不注重智慧和真理。你们不要老想着他们人身和财产,而首先要改善你们的心灵。金钱不能买到美德,美德却能产生一切美好的东西。这就是我的教义。”

――苏格拉底演讲

结合材料和教材相关内容思考:

(1)“美德即知识”主张在怎样的社会背景下提出来的?

(2). 找出苏格拉底的主要观点,以及苏格拉底思想的影响。

背景:

(1)智者学派重视人的作用,但忽视道德;

(2)雅典社会世风日下、道德沦丧。

思想主张:

(1)倡导“有思想力的人是万物的尺度”,希望重新建立人们的道德价值观,以挽救衰颓中的城邦制度;

(2)提出“美德即知识”的思想,认为社会中的人应该具备美德,美德来自于知识,最高的知识就是人们内心深处的道德知识;

(3)主张“认识你自己”,提出善是人的内在灵魂,教育可使人认识自己灵魂之内已有的美德。

设计意图:阅读材料,合作探究分析“美德即知识”思想主张的提出背景,归纳其思想主旨,加深学生对苏格拉底思想的理解和锻炼学生分析读取材料的能力。

教学活动结果的期望:理解苏格拉底思想提出的背景和思想主张。

师生活动3,【合作探究】比较苏格拉底与孔子

有人说,苏格拉底和我国的孔子有若干相似的地方,甚至有人将他比作希腊的孔子,将他的学生柏拉图比作希腊的孟子。因为从若干的事实对照起来看,苏氏和孔子确有多少类似之处。

(1)相似之处:

①出生年代:公元前5世纪

②时代背景:世风日下,道德沦丧

③重要主张:强调“道德”的价值

④主要方式:重视教育的功能

⑤精神品质:“忧道不忧贫”的救世精神;

“诲人不倦”的教育态度

(2)区别之处:

孔子侧重在社会方面;苏格拉底侧重在个人方面

设计意图:利用对比,加深对苏格拉底的认识。

教学活动结果的期望:掌握这种题型的解题方法;形成时空观;建立起新旧知识之间的联系。

活动动4,讲述苏格拉底之死(P23图示,多媒体展示材料)

探究意义:

①苏格拉底对人性本身的研究,是人类精神觉醒的一个重要表现,他使哲学真正成为一门研究“人”的学问。

②崇尚真、善、美。鼓舞人们追求真理和知识。对西方哲学和科学教育 ( http: / / www.21cnjy.com / " \o "查看更多" \t "_blank )起了重要的启蒙作用。

设计意图:

设计意图:讲述苏格拉底之死,探究意义,激发学生对先哲的宗敬之情,教育学生追求真、善、美,勇于追求真理。

教学活动结果的期望:在认识苏格拉底及理解其思想主张的同时,感受先哲的优秀品质,激发学生追求真、善、美,追求真理的热情。

五、柏拉图和亚里士多德——“人”学的发展

新知识内容:柏拉图的《理想国》,亚里斯多德:“我爱我师,但我更爱真理”

师生活动:学生阅读教材“柏拉图和亚里士多德”内容,回答为何说柏拉图和亚里斯多德进一步发展了人文主义思想?

A柏拉图:《理想国》书中。根据智慧品德把每个人明确分工,鼓励人们独立理性思考,为理性主义发展奠定了基础。

B亚里斯多德:“我爱我师,但我更爱真理”体现了人类不断追求真理、了解未知的人文精神

设计意图:通过自主阅读,锻炼学生自主学习能力,能过设问,提高学生分析总结能力。

教学活动结果的期望:简要了解柏拉图和亚里士多德的生平和思想,认识柏拉图和亚里士多德的思想与苏格拉底的一脉相脉,并在继承前人的基础上,有所发展。教育学生要勇于否定权威,坚持独立思考,坚持真理的人文精神,认识到正是因为这种精神,我们人类不断地创新,不断地进步,才有了今天的文明。

六、课堂小结:

人文主义的兴起与发展(14—17世纪)——文艺复兴和宗教改革所体现的思想

设计意图:使学生宏观把握本课知识结构,理清发展线索,深华思想内涵,升华主题。引出“文艺复兴和宗教改革”,为下节课教学打下伏笔。

教学活动结果的期望:“人文主义”思想的起源经过了一个从无到有,从低级到高级的发展过程,它是人类意识的不断觉醒的过程,是对人自身价值的不断深化的过程。

七、巩固提高:

八、课外延伸

阅读材料:必须坚持以人为本。要始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为党和国家一切工作的出发点和落脚点,尊重人民主体地位,发挥人民首创精神,保障人民各项权益,走共同富裕道路,促进人的全面发展,做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。

——《科学发展观》

思考:1,科学发展观的核心内容是什么?

2,结合本课所学,谈谈古希腊哲学思想对我们实践“科学发展观”构建和谐社会有什么借鉴意义?

设计意图:引导学生关注现实中人文精神

教学活动结果的期望:学会“以史为鉴” )

四、完善策略

1、对教学目标、方式、方法的思考

在本课教学过程中教学目标、方式、方法的敲定和选择,要结合学校的实际情况来定,不能一概而论,目标有没有针对性,方式,方法适不适合,恰不恰需要在实际操作过程中进一步改进。

2、对教学内容,教学资源选择的优化思考

(1)对教材内容的处理

教师要更进一步宏观把握教材,微观处理教材,教学具有针对性,呈现材料要新颖,贴近时代感,结合学生的学习生活。

(2)对教学资源的选择

A可结合多种教材版本,多学科知识,综合比较、归纳分析、优中择优。

B搜集相关教学资源,丰富史料,增强学生的感性认识。

背景:

概念:

研究领域:

代表人物:普罗泰格拉

思想主张:“人是万物的尺度”

影响:人文精神的最初体现

人文精神的最初体现:智者学派

生平:`

背景:

思想主张:“有思想力的人是万物的尺度”

“美德即知识”

意义:哲学真正成为一门研究“人”的学问

西方人文主义

思想的起源

“人”学的出现:苏格拉底

代表作《理想国》

意义:为理性的发展奠定了基础

柏拉图

“人”学的发展:

亚里士多德

主张:“我爱我师,但我更爱真理”

意义:体现了人类不断追求真理、了解未知的人文精神

代表人物:普罗泰格拉

思想主张:“人是万物的尺度”

影响:人文精神的最初体现

重视人,但忽视道德

人文精神的最初体现:智者学派

思想主张:“美德即知识”

意义:哲学真正成为一门

研究“人”的学问

西方人文主义思想的起源

(公元前5世纪中叶)

重视道德

“人”学的出现:苏格拉底

代表作《理想国》

意义:为理性的发展奠定了基础

强调理性

柏拉图

亚里士多德

“人”学的发展:

主张:“我爱我师,但我更爱真理”

意义:体现了人类不断追求真理、

了解未知的人文精神

强调真理

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术