“从战时共产主义“到“斯大林模式“

文档属性

| 名称 | “从战时共产主义“到“斯大林模式“ |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 38.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-07-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第20课 “从战时共产主义”到“斯大林模式”

一、基本说明

1、教学内容所属模块:高中历史必修II

2、年级:高一

3、所用教材出版单位:人民教育出版社

4、所属的章节:第七单元第二节

5、学时数:45分钟

二、教学设计

1、教学目标:

(1)知识与能力:

①战时共主主义政策实施的原因、主要内容、影响。

②新经济政策实施的原因、主要内容、影响。

③探讨战时共主主义政策和新经济政策对当代中国经济改革的借鉴意义。

④斯大林模式形成的历史条件、主要表现并分析斯大林模式的影响。

(2)过程与方法:

①史料分析。

②问题探究。

③历史比较。

(3)情感态度与价值观:

①生产关系的变革必须要适应生产力的发展。

②通过对斯大林模式的深入剖析,使学生认识到社会主义内部机制的调整和改革是社会主义自我完善和保持活力的有效途径。当前我国的社会主义现代化建设过程中也可以从中得到有益的借鉴和启示。

2、内容分析:

(1)重点与难点:

重点:战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;斯大林模式的主要表现及利弊。

难点:战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;如何评价斯大林模式。

(2)教材分析:教材从三个方面阐述了俄国十月革命后,苏俄对社会主义建设道路所进行的艰苦探索,从战时共产主义政策的实施到斯大林模式的形成,不仅使新生的苏维埃政权得到了巩固,而且使苏联迅速从落后的农业国转变为强大的工业国,但与此同时,斯大

林模式在实践过程中,其弊端也日益暴露,最终阻碍了苏联经济的发展。

3、学情分析:针对高中生具备了一定的自主学习和比较分析、概括归纳能力这一现状,因此在教学实践中应注重探究式和启发试教学,注重师生双向交流,突出教师的主导地位和学生的主体地位,做到寓教于乐,丰富学生的知识和思想内涵。

4、设计思路:本课内容包括三部分:“战时共产主义”政策、新经济政策和“斯大林模式”。从战时共产主义政策向新经济政策过渡是本课的重点,在教学中,要使学生深入理解新经济政策的实施及历史作用,必须首先让学生理解战时共产主义政策在战争结束后继续实施所引发的政治危机和经济危机,这样才能水到渠成地使学生认识战时共产主义政策向新经济政策过渡的必要性,认识新经济政策是列宁对俄国这样经济文化相对落后的国家找到的一条适合俄国向社会主义过渡的正确道路。

“斯大林模式”的主要表现及在实践中的经验教训是本课的又一重点。在教学中,应引导学生在归纳“斯大林模式”的主要表现的基础上,深入分析“斯大林模式”的成就与弊端,不要简单地肯定或否定,要实事求是地给予客观全面的评价。

三、教学过程描述

教学环节及时间 教师活动 学生活动 对学生学习过程的观察和考查,以及设计意图

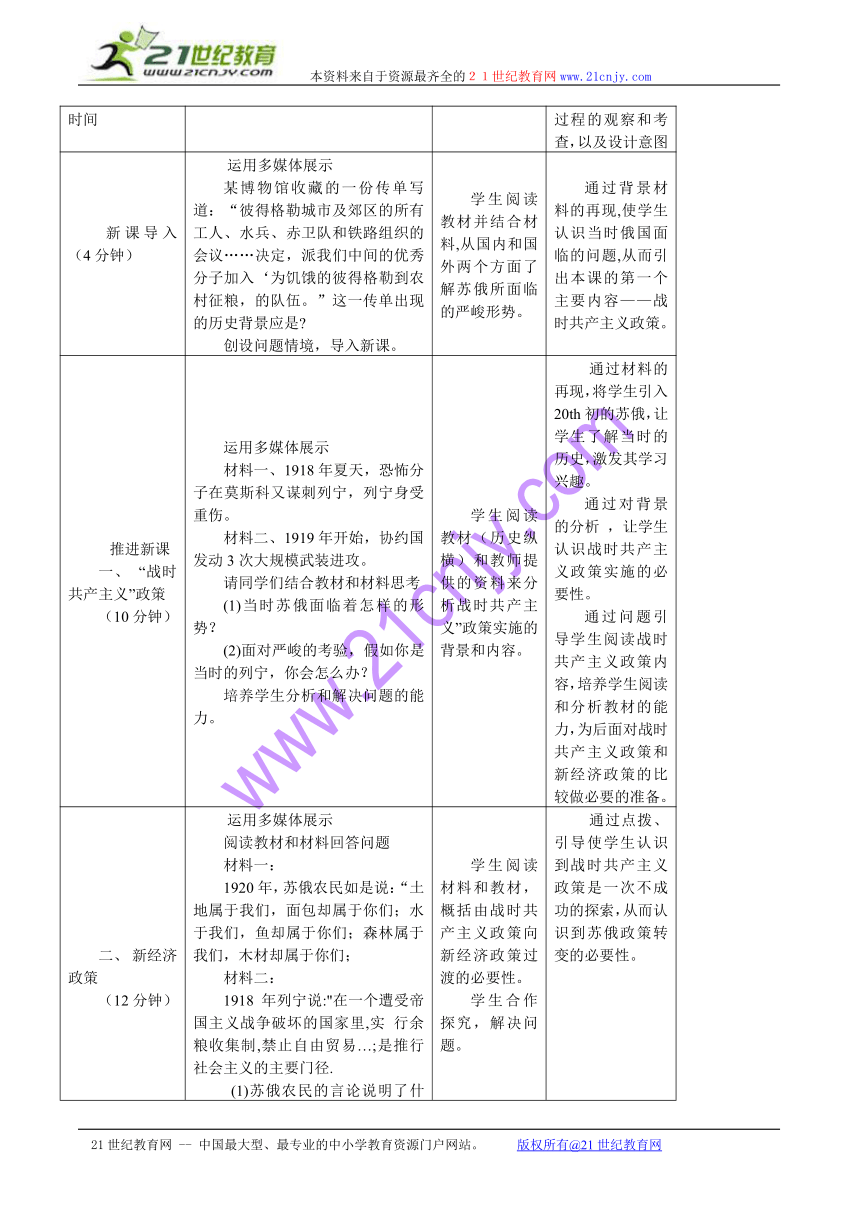

新课导入(4分钟) 运用多媒体展示某博物馆收藏的一份传单写道:“彼得格勒城市及郊区的所有工人、水兵、赤卫队和铁路组织的会议……决定,派我们中间的优秀分子加入‘为饥饿的彼得格勒到农村征粮,的队伍。”这一传单出现的历史背景应是 创设问题情境,导入新课。 学生阅读教材并结合材料,从国内和国外两个方面了解苏俄所面临的严峻形势。 通过背景材料的再现,使学生认识当时俄国面临的问题,从而引出本课的第一个主要内容——战时共产主义政策。

推进新课一、 “战时共产主义”政策(10分钟) 运用多媒体展示材料一、1918年夏天,恐怖分子在莫斯科又谋刺列宁,列宁身受重伤。材料二、1919年开始,协约国发动3次大规模武装进攻。请同学们结合教材和材料思考(1)当时苏俄面临着怎样的形势?(2)面对严峻的考验,假如你是当时的列宁,你会怎么办?培养学生分析和解决问题的能力。 学生阅读教材(历史纵横)和教师提供的资料来分析战时共产主义”政策实施的背景和内容。 通过材料的再现,将学生引入20th初的苏俄,让学生了解当时的历史,激发其学习兴趣。通过对背景的分析 ,让学生认识战时共产主义政策实施的必要性。通过问题引导学生阅读战时共产主义政策内容,培养学生阅读和分析教材的能力,为后面对战时共产主义政策和新经济政策的比较做必要的准备。

二、 新经济政策(12分钟) 运用多媒体展示阅读教材和材料回答问题材料一:1920年,苏俄农民如是说:“土地属于我们,面包却属于你们;水于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们;材料二:1918 年列宁说:"在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实 行余粮收集制,禁止自由贸易…;是推行社会主义的主要门径. (1)苏俄农民的言论说明了什么问题?(2)面对兵变,假如你是当时的列宁,你又会怎么办?阅读教材和材料回答问题材料一:新经济政策实施后农业生产的恢复和发展中:1921、1923、1925年粮食产量分别是22.13;34.55;44.24(亿普特)材料二:一位俄共元老对列宁说:实行新经济政策是对十月革命的背叛。问题2:请同学们结合材料和教材思考讨论:新经济政策是对十月革命的背叛吗? 学生阅读材料和教材,概括由战时共产主义政策向新经济政策过渡的必要性。学生合作探究,解决问题。 通过点拨、引导使学生认识到战时共产主义政策是一次不成功的探索,从而认识到苏俄政策转变的必要性。通过问题引导学生阅读新经济政策内容,培养学生阅读和分析教材的能力,并要求学生对战时共产主义政策和新经济政策做比较,以加深对它们的理解。 用材料引导学生分析思考,形成良好的探究氛围。

三、斯大林模式(15分钟) 运用多媒体展示阅读教材和材料回答问题材料一我们比先进国家落后了50~100年。我们应当在10年内跑完这段距离。我们要么做到这一点,要么被人打倒……没有重工业就无法保卫国家——斯大林 材料二苏联经济的巨大发展和它发展采取的计划方式,引起了西方的巨大兴趣,西方人士纷纷前往苏联取经.材料三苏联曾流行一则笑话:农民伊万在河里捉到一条大鱼,高兴地对老婆说:"我们可以炸 鱼吃了!"老婆说:"没有油啊!"伊万说:"那就煮!"老婆说:"没有柴啊!"伊万气 坏了,抓起鱼扔进河里 那鱼刚进水,就探出身体,高举右鳍,激动地高呼:"斯大林万岁!" (1)为了不被人打倒,苏俄政府采取了哪些措施?(2)政策对苏俄产生了什么影响?(3)从苏联的社会主义建设的过程中,我们可以吸取什么经验教训 学生阅读材料和教材,分析斯大林模式的背景。学生通过讨论总结斯大林模式的利弊。 对斯大林模式的认识是本课的一个难点。用材料说明斯大林时期的一些社会现象和问题,利于学生更好理解斯大林模式的利弊.让学生根据材料谈认识,培养学生论从史出意识的意识.发挥历史的借鉴功能,拉近历史与现实的距离.加强学生对建设到中国特色社会主义的信心,实现中外历史的结合,进一步认识社会主义建设的艰巨性和复杂性.

梳理新课(4分钟) 教师要求学生列出本课的知识结构 学生分组讨论,然后各组选派1名代表发言。 提高学生的概括能力,培养学生的合作意识,团队观念,与人交流和沟通的协作精神

四、教学反思

1、本节内容容量大,要求学生掌握的知识点多,可用教学素材也非常丰富;那么如何巧妙地依据考标处理好教材,选用好素材,深入挖掘教材的知识性和思想性,培养学生的文史素养和人文主义精神将是我所首先要考虑的问题。

2、突出历史学科的特点,用丰富的材料深化教学内容,让学生从教学过程中感受“论从史出”。注意指导学生阅读材料,用问题引导学生分析和理解材料,培养学生从材料料中获取有效信息的能力和。

五、教学资源

2、课标解析

(1)认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性。

①经济危机:四年世界大战和三年国内战争的破坏;自然灾害;战时共产主义政策的失误

②政治危机:农民不满、工人罢工、波罗的海舰队水兵叛乱

③为迅速恢复被战争破坏的经济,巩固苏维埃政权。

(2)列举斯大林模式的主要表现及其在实践中的经验教训

①主要表现:以高度集中的行政命令管理经济;推行单一公有制;实行计划经济和经济管理制度;片面发展重工业。

②经验教训:高度集中的经济体制使苏联能够按照计划调配和使用全国资源,建立、健全工业体系,实现工业化。苏联通过斯大林模式成为强大的社会主义国家,为反法西斯战胜的胜利奠定了基础。

但是,片面发展重工业,经济结构严重失调;忽视消费品生产,人民生活水平提高缓慢;对农业索取严重,降低农民生产积极性;忽视商品经济,阻碍经济发展和生产力提高。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第20课 “从战时共产主义”到“斯大林模式”

一、基本说明

1、教学内容所属模块:高中历史必修II

2、年级:高一

3、所用教材出版单位:人民教育出版社

4、所属的章节:第七单元第二节

5、学时数:45分钟

二、教学设计

1、教学目标:

(1)知识与能力:

①战时共主主义政策实施的原因、主要内容、影响。

②新经济政策实施的原因、主要内容、影响。

③探讨战时共主主义政策和新经济政策对当代中国经济改革的借鉴意义。

④斯大林模式形成的历史条件、主要表现并分析斯大林模式的影响。

(2)过程与方法:

①史料分析。

②问题探究。

③历史比较。

(3)情感态度与价值观:

①生产关系的变革必须要适应生产力的发展。

②通过对斯大林模式的深入剖析,使学生认识到社会主义内部机制的调整和改革是社会主义自我完善和保持活力的有效途径。当前我国的社会主义现代化建设过程中也可以从中得到有益的借鉴和启示。

2、内容分析:

(1)重点与难点:

重点:战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;斯大林模式的主要表现及利弊。

难点:战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性;如何评价斯大林模式。

(2)教材分析:教材从三个方面阐述了俄国十月革命后,苏俄对社会主义建设道路所进行的艰苦探索,从战时共产主义政策的实施到斯大林模式的形成,不仅使新生的苏维埃政权得到了巩固,而且使苏联迅速从落后的农业国转变为强大的工业国,但与此同时,斯大

林模式在实践过程中,其弊端也日益暴露,最终阻碍了苏联经济的发展。

3、学情分析:针对高中生具备了一定的自主学习和比较分析、概括归纳能力这一现状,因此在教学实践中应注重探究式和启发试教学,注重师生双向交流,突出教师的主导地位和学生的主体地位,做到寓教于乐,丰富学生的知识和思想内涵。

4、设计思路:本课内容包括三部分:“战时共产主义”政策、新经济政策和“斯大林模式”。从战时共产主义政策向新经济政策过渡是本课的重点,在教学中,要使学生深入理解新经济政策的实施及历史作用,必须首先让学生理解战时共产主义政策在战争结束后继续实施所引发的政治危机和经济危机,这样才能水到渠成地使学生认识战时共产主义政策向新经济政策过渡的必要性,认识新经济政策是列宁对俄国这样经济文化相对落后的国家找到的一条适合俄国向社会主义过渡的正确道路。

“斯大林模式”的主要表现及在实践中的经验教训是本课的又一重点。在教学中,应引导学生在归纳“斯大林模式”的主要表现的基础上,深入分析“斯大林模式”的成就与弊端,不要简单地肯定或否定,要实事求是地给予客观全面的评价。

三、教学过程描述

教学环节及时间 教师活动 学生活动 对学生学习过程的观察和考查,以及设计意图

新课导入(4分钟) 运用多媒体展示某博物馆收藏的一份传单写道:“彼得格勒城市及郊区的所有工人、水兵、赤卫队和铁路组织的会议……决定,派我们中间的优秀分子加入‘为饥饿的彼得格勒到农村征粮,的队伍。”这一传单出现的历史背景应是 创设问题情境,导入新课。 学生阅读教材并结合材料,从国内和国外两个方面了解苏俄所面临的严峻形势。 通过背景材料的再现,使学生认识当时俄国面临的问题,从而引出本课的第一个主要内容——战时共产主义政策。

推进新课一、 “战时共产主义”政策(10分钟) 运用多媒体展示材料一、1918年夏天,恐怖分子在莫斯科又谋刺列宁,列宁身受重伤。材料二、1919年开始,协约国发动3次大规模武装进攻。请同学们结合教材和材料思考(1)当时苏俄面临着怎样的形势?(2)面对严峻的考验,假如你是当时的列宁,你会怎么办?培养学生分析和解决问题的能力。 学生阅读教材(历史纵横)和教师提供的资料来分析战时共产主义”政策实施的背景和内容。 通过材料的再现,将学生引入20th初的苏俄,让学生了解当时的历史,激发其学习兴趣。通过对背景的分析 ,让学生认识战时共产主义政策实施的必要性。通过问题引导学生阅读战时共产主义政策内容,培养学生阅读和分析教材的能力,为后面对战时共产主义政策和新经济政策的比较做必要的准备。

二、 新经济政策(12分钟) 运用多媒体展示阅读教材和材料回答问题材料一:1920年,苏俄农民如是说:“土地属于我们,面包却属于你们;水于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们;材料二:1918 年列宁说:"在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实 行余粮收集制,禁止自由贸易…;是推行社会主义的主要门径. (1)苏俄农民的言论说明了什么问题?(2)面对兵变,假如你是当时的列宁,你又会怎么办?阅读教材和材料回答问题材料一:新经济政策实施后农业生产的恢复和发展中:1921、1923、1925年粮食产量分别是22.13;34.55;44.24(亿普特)材料二:一位俄共元老对列宁说:实行新经济政策是对十月革命的背叛。问题2:请同学们结合材料和教材思考讨论:新经济政策是对十月革命的背叛吗? 学生阅读材料和教材,概括由战时共产主义政策向新经济政策过渡的必要性。学生合作探究,解决问题。 通过点拨、引导使学生认识到战时共产主义政策是一次不成功的探索,从而认识到苏俄政策转变的必要性。通过问题引导学生阅读新经济政策内容,培养学生阅读和分析教材的能力,并要求学生对战时共产主义政策和新经济政策做比较,以加深对它们的理解。 用材料引导学生分析思考,形成良好的探究氛围。

三、斯大林模式(15分钟) 运用多媒体展示阅读教材和材料回答问题材料一我们比先进国家落后了50~100年。我们应当在10年内跑完这段距离。我们要么做到这一点,要么被人打倒……没有重工业就无法保卫国家——斯大林 材料二苏联经济的巨大发展和它发展采取的计划方式,引起了西方的巨大兴趣,西方人士纷纷前往苏联取经.材料三苏联曾流行一则笑话:农民伊万在河里捉到一条大鱼,高兴地对老婆说:"我们可以炸 鱼吃了!"老婆说:"没有油啊!"伊万说:"那就煮!"老婆说:"没有柴啊!"伊万气 坏了,抓起鱼扔进河里 那鱼刚进水,就探出身体,高举右鳍,激动地高呼:"斯大林万岁!" (1)为了不被人打倒,苏俄政府采取了哪些措施?(2)政策对苏俄产生了什么影响?(3)从苏联的社会主义建设的过程中,我们可以吸取什么经验教训 学生阅读材料和教材,分析斯大林模式的背景。学生通过讨论总结斯大林模式的利弊。 对斯大林模式的认识是本课的一个难点。用材料说明斯大林时期的一些社会现象和问题,利于学生更好理解斯大林模式的利弊.让学生根据材料谈认识,培养学生论从史出意识的意识.发挥历史的借鉴功能,拉近历史与现实的距离.加强学生对建设到中国特色社会主义的信心,实现中外历史的结合,进一步认识社会主义建设的艰巨性和复杂性.

梳理新课(4分钟) 教师要求学生列出本课的知识结构 学生分组讨论,然后各组选派1名代表发言。 提高学生的概括能力,培养学生的合作意识,团队观念,与人交流和沟通的协作精神

四、教学反思

1、本节内容容量大,要求学生掌握的知识点多,可用教学素材也非常丰富;那么如何巧妙地依据考标处理好教材,选用好素材,深入挖掘教材的知识性和思想性,培养学生的文史素养和人文主义精神将是我所首先要考虑的问题。

2、突出历史学科的特点,用丰富的材料深化教学内容,让学生从教学过程中感受“论从史出”。注意指导学生阅读材料,用问题引导学生分析和理解材料,培养学生从材料料中获取有效信息的能力和。

五、教学资源

2、课标解析

(1)认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性。

①经济危机:四年世界大战和三年国内战争的破坏;自然灾害;战时共产主义政策的失误

②政治危机:农民不满、工人罢工、波罗的海舰队水兵叛乱

③为迅速恢复被战争破坏的经济,巩固苏维埃政权。

(2)列举斯大林模式的主要表现及其在实践中的经验教训

①主要表现:以高度集中的行政命令管理经济;推行单一公有制;实行计划经济和经济管理制度;片面发展重工业。

②经验教训:高度集中的经济体制使苏联能够按照计划调配和使用全国资源,建立、健全工业体系,实现工业化。苏联通过斯大林模式成为强大的社会主义国家,为反法西斯战胜的胜利奠定了基础。

但是,片面发展重工业,经济结构严重失调;忽视消费品生产,人民生活水平提高缓慢;对农业索取严重,降低农民生产积极性;忽视商品经济,阻碍经济发展和生产力提高。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势