4.4.3输送血液的泵——心脏教案

文档属性

| 名称 | 4.4.3输送血液的泵——心脏教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 610.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2019-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三节 输送血液的泵——心脏

教学目标

一、知识目标

1.说出心脏的位置和形态。

2.描述心脏的结构和功能。

3.描述心脏的工作过程。

4.概述血液循环的途径和意义。

5.区别动脉血和静脉血。

二、能力目标

1.能识别血液循环模式图,辨证的分析人体的血液循环途径。

2.培养学生发现、分析解决问题的能力以及合作学习的能力。

3.培养学生运用已有的知识和经验构建新知识并进行创新的能力。

三、情感态度与价值观

进一步强化生物体结构与功能相适应的生物学观点。

重点

难点

重点

1.区别动脉、静脉、毛细血管。

2.描述心脏的结构和功能。

3.描述血液循环的过程。

难点

1.描述心脏的结构和功能。

2.说出血液循环过程中成分的变化。

教学准备

教学课件、动画视频、心脏模型。

【导学过程】

一、导入新课

上节课我们学习了血管,血液在血管中不停地流动着,是什么力量促使血液往复流动的呢。

二、讲授新课

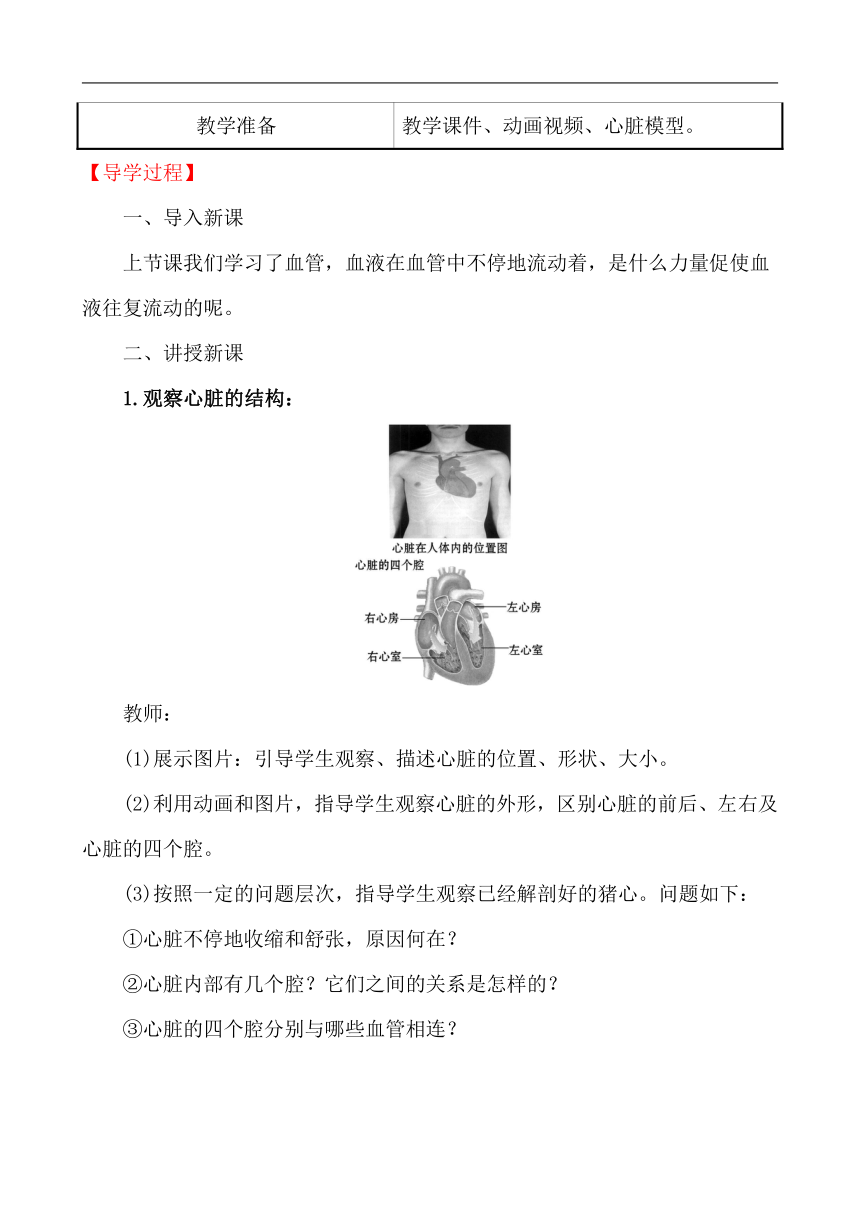

1.观察心脏的结构:

教师:

(1)展示图片:引导学生观察、描述心脏的位置、形状、大小。

(2)利用动画和图片,指导学生观察心脏的外形,区别心脏的前后、左右及心脏的四个腔。

(3)按照一定的问题层次,指导学生观察已经解剖好的猪心。问题如下:

①心脏不停地收缩和舒张,原因何在?

②心脏内部有几个腔?它们之间的关系是怎样的?

③心脏的四个腔分别与哪些血管相连?

④围成这四个腔的心壁厚薄有什么不同?请试着解释为什么会有这些不同?

⑤在心房与心室之间、心室与动脉之间是否有一些特殊的结构?这些结构可能有什么作用?展示心脏结构图片,利用课件,辅助解决以上问题。

和学生一起,提炼结构与功能相适应的特点,教师明确指出:

(1)心脏由心肌组成,围成四个腔,能产生有规律的收缩。

(2)心室壁比心房壁厚,能产生较大的动力将血液泵至全身。

(3)房室瓣和动脉瓣能防止血液倒流。

学生:观察图片,思考回答,描述心脏的位置、大小。

(1)观察,思考回答,认识心脏的外形、区分心脏的前后、左右及心脏的四个腔。

(2)观察实物,认识心脏的外形。小组观察、讨论、思考老师提出的问题。

活动意义:

(1)对应动画,以实物引导学生观察,起示范作用的同时,培养学生科学实验的态度。

(2)使学生形成“提出问题─观察─释疑,再提出问题──再观察──再释疑”的习惯。

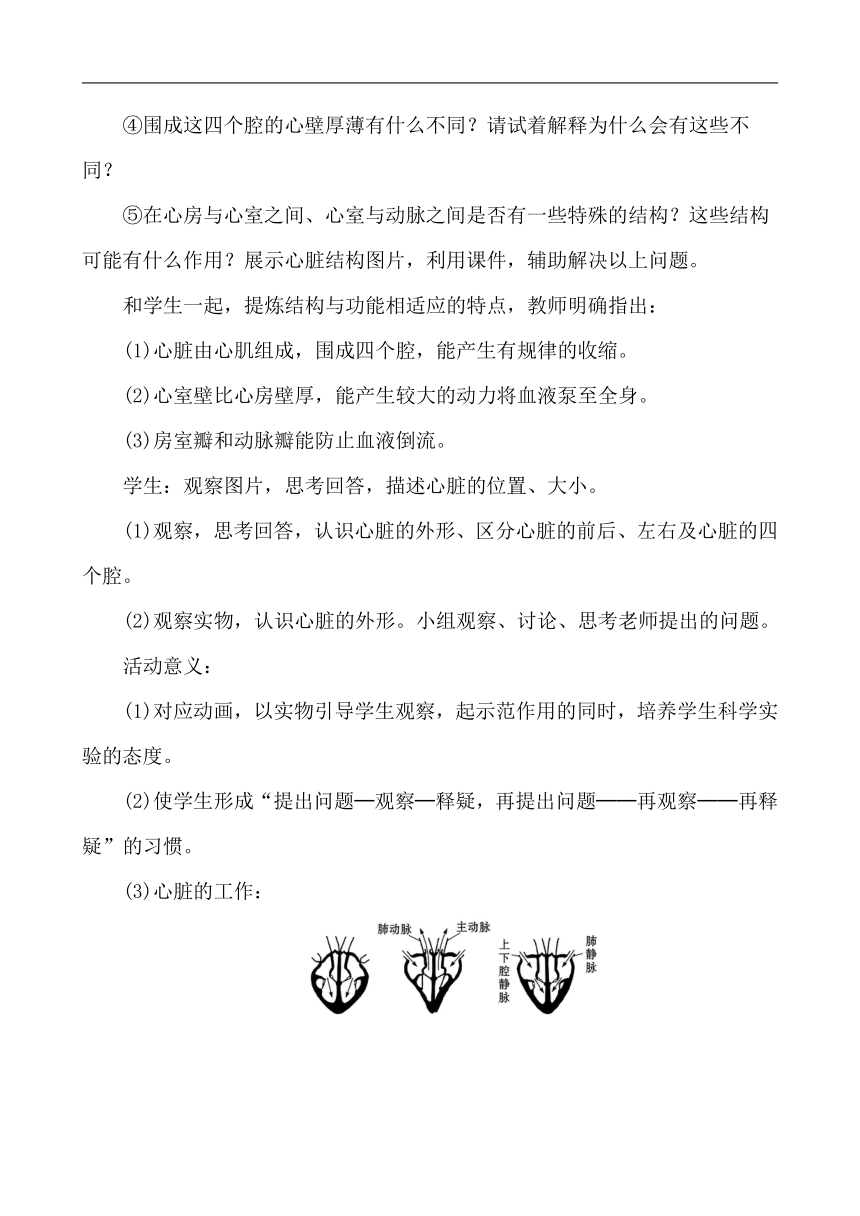

(3)心脏的工作:

2.动画演示人体内血液循环的路线:

教师:展示血液循环录像,让学生从整体上了解血液循环的大致过程。

学生:

(1)认真观看血液循环路线,小组内交流路线图。

(2)学生能够自己画出血液循环示意图。

(3)学生展示自己所画循环示意图。

肺循环:

(1)肺循环途径:

(2)物质交换:

体循环:

(1)体循环途径:

(2)物质交换:

思考:(1)设想一个红细胞从左心室出发,随血液到达指端。这个红细胞将沿着怎样的路径回到心脏?在回到心脏前,它还可能到达脚趾吗?当它再次从心脏出发,有可能到达脚趾吗?

这个红细胞流回心脏的路径为:指端的毛细血管→小静脉→上腔静脉→右心房。因此这个红细胞在回到心脏前不可能到达脚趾。当这个红细胞再次从心脏出发,它的流动路径为:右心房→右心室→肺动脉→肺部的毛细血管网→肺静脉→左心房→左心室。如果这时它再次从心脏出发,才有可能通过主动脉、各级动脉和身体下部的毛细血管网到达脚趾。

(2)得了肺炎进行静脉注射青霉素治疗,药物经过哪些途径到达肺部?口服药物,心脏哪个腔会最先发现药物?

这些问题与生活密切相关,学生很愿意动脑积极思考,既再次巩固了重点,又锻炼了学生的解题技能。

活动意义:视频展示了血液循环途径的整个过程,让学生有了直观感性的认识,从而更加容易理解血液循环的功能。多媒体的运用对突破本节课的难点起着非常重要的作用。

(3)想一想:动脉中流动脉血,静脉中流静脉血,这句话对吗?

【知识结构框架】

教学目标

一、知识目标

1.说出心脏的位置和形态。

2.描述心脏的结构和功能。

3.描述心脏的工作过程。

4.概述血液循环的途径和意义。

5.区别动脉血和静脉血。

二、能力目标

1.能识别血液循环模式图,辨证的分析人体的血液循环途径。

2.培养学生发现、分析解决问题的能力以及合作学习的能力。

3.培养学生运用已有的知识和经验构建新知识并进行创新的能力。

三、情感态度与价值观

进一步强化生物体结构与功能相适应的生物学观点。

重点

难点

重点

1.区别动脉、静脉、毛细血管。

2.描述心脏的结构和功能。

3.描述血液循环的过程。

难点

1.描述心脏的结构和功能。

2.说出血液循环过程中成分的变化。

教学准备

教学课件、动画视频、心脏模型。

【导学过程】

一、导入新课

上节课我们学习了血管,血液在血管中不停地流动着,是什么力量促使血液往复流动的呢。

二、讲授新课

1.观察心脏的结构:

教师:

(1)展示图片:引导学生观察、描述心脏的位置、形状、大小。

(2)利用动画和图片,指导学生观察心脏的外形,区别心脏的前后、左右及心脏的四个腔。

(3)按照一定的问题层次,指导学生观察已经解剖好的猪心。问题如下:

①心脏不停地收缩和舒张,原因何在?

②心脏内部有几个腔?它们之间的关系是怎样的?

③心脏的四个腔分别与哪些血管相连?

④围成这四个腔的心壁厚薄有什么不同?请试着解释为什么会有这些不同?

⑤在心房与心室之间、心室与动脉之间是否有一些特殊的结构?这些结构可能有什么作用?展示心脏结构图片,利用课件,辅助解决以上问题。

和学生一起,提炼结构与功能相适应的特点,教师明确指出:

(1)心脏由心肌组成,围成四个腔,能产生有规律的收缩。

(2)心室壁比心房壁厚,能产生较大的动力将血液泵至全身。

(3)房室瓣和动脉瓣能防止血液倒流。

学生:观察图片,思考回答,描述心脏的位置、大小。

(1)观察,思考回答,认识心脏的外形、区分心脏的前后、左右及心脏的四个腔。

(2)观察实物,认识心脏的外形。小组观察、讨论、思考老师提出的问题。

活动意义:

(1)对应动画,以实物引导学生观察,起示范作用的同时,培养学生科学实验的态度。

(2)使学生形成“提出问题─观察─释疑,再提出问题──再观察──再释疑”的习惯。

(3)心脏的工作:

2.动画演示人体内血液循环的路线:

教师:展示血液循环录像,让学生从整体上了解血液循环的大致过程。

学生:

(1)认真观看血液循环路线,小组内交流路线图。

(2)学生能够自己画出血液循环示意图。

(3)学生展示自己所画循环示意图。

肺循环:

(1)肺循环途径:

(2)物质交换:

体循环:

(1)体循环途径:

(2)物质交换:

思考:(1)设想一个红细胞从左心室出发,随血液到达指端。这个红细胞将沿着怎样的路径回到心脏?在回到心脏前,它还可能到达脚趾吗?当它再次从心脏出发,有可能到达脚趾吗?

这个红细胞流回心脏的路径为:指端的毛细血管→小静脉→上腔静脉→右心房。因此这个红细胞在回到心脏前不可能到达脚趾。当这个红细胞再次从心脏出发,它的流动路径为:右心房→右心室→肺动脉→肺部的毛细血管网→肺静脉→左心房→左心室。如果这时它再次从心脏出发,才有可能通过主动脉、各级动脉和身体下部的毛细血管网到达脚趾。

(2)得了肺炎进行静脉注射青霉素治疗,药物经过哪些途径到达肺部?口服药物,心脏哪个腔会最先发现药物?

这些问题与生活密切相关,学生很愿意动脑积极思考,既再次巩固了重点,又锻炼了学生的解题技能。

活动意义:视频展示了血液循环途径的整个过程,让学生有了直观感性的认识,从而更加容易理解血液循环的功能。多媒体的运用对突破本节课的难点起着非常重要的作用。

(3)想一想:动脉中流动脉血,静脉中流静脉血,这句话对吗?

【知识结构框架】