2019宁夏自治区中考历史备考辅导 课件(29张ppt)

文档属性

| 名称 | 2019宁夏自治区中考历史备考辅导 课件(29张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 908.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-04-11 19:17:10 | ||

图片预览

文档简介

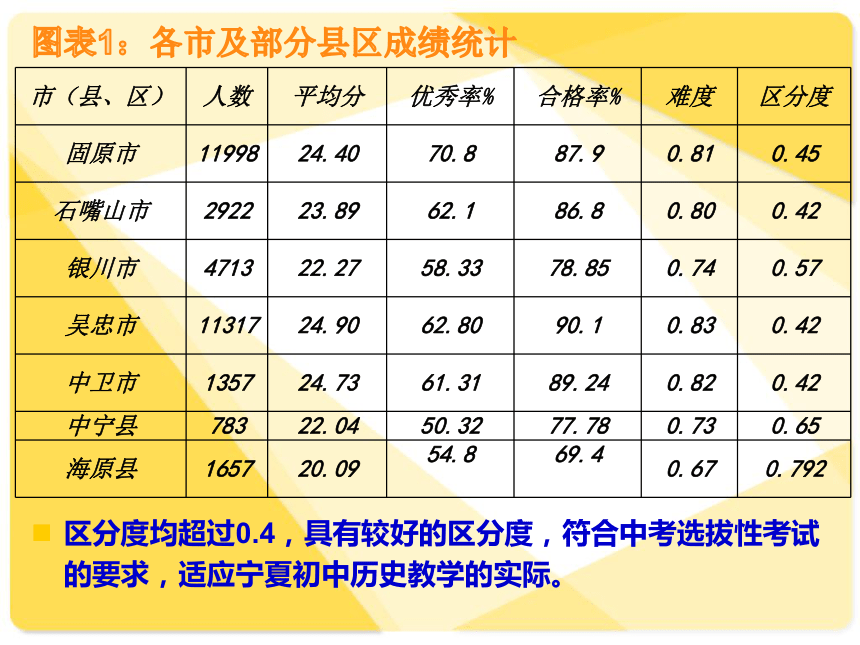

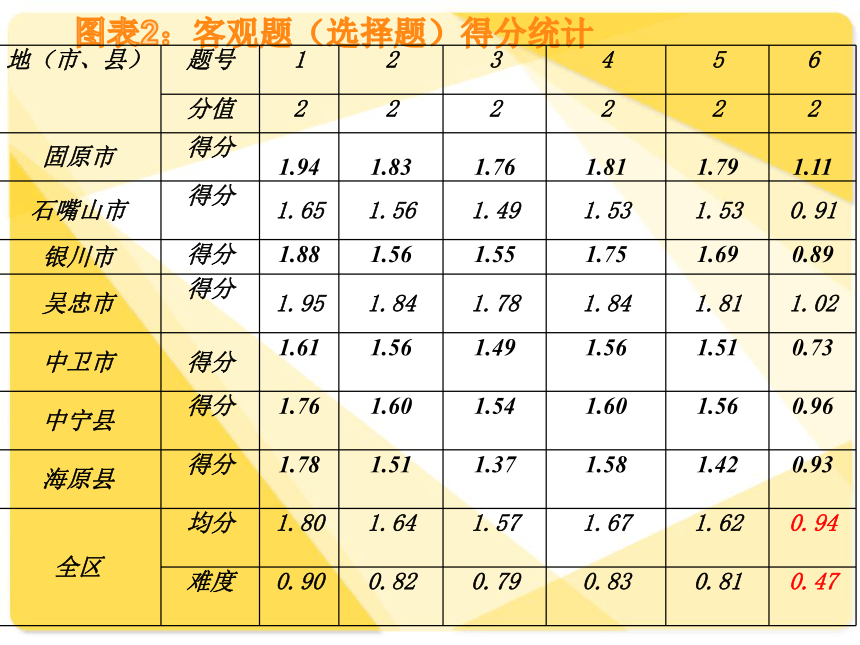

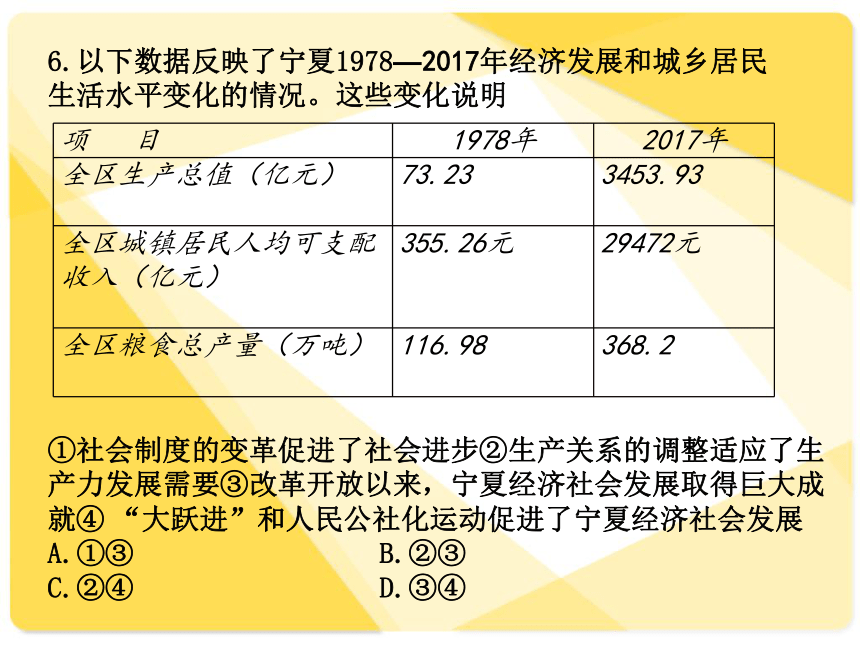

课件29张PPT。新课标 新教材 新中考2018年试卷分析 区分度均超过0.4,具有较好的区分度,符合中考选拔性考试的要求,适应宁夏初中历史教学的实际。图表1:各市及部分县区成绩统计图表2:客观题(选择题)得分统计 6.以下数据反映了宁夏1978—2017年经济发展和城乡居民生活水平变化的情况。这些变化说明

①社会制度的变革促进了社会进步②生产关系的调整适应了生产力发展需要③改革开放以来,宁夏经济社会发展取得巨大成就④ “大跃进”和人民公社化运动促进了宁夏经济社会发展

A.①③ B.②③

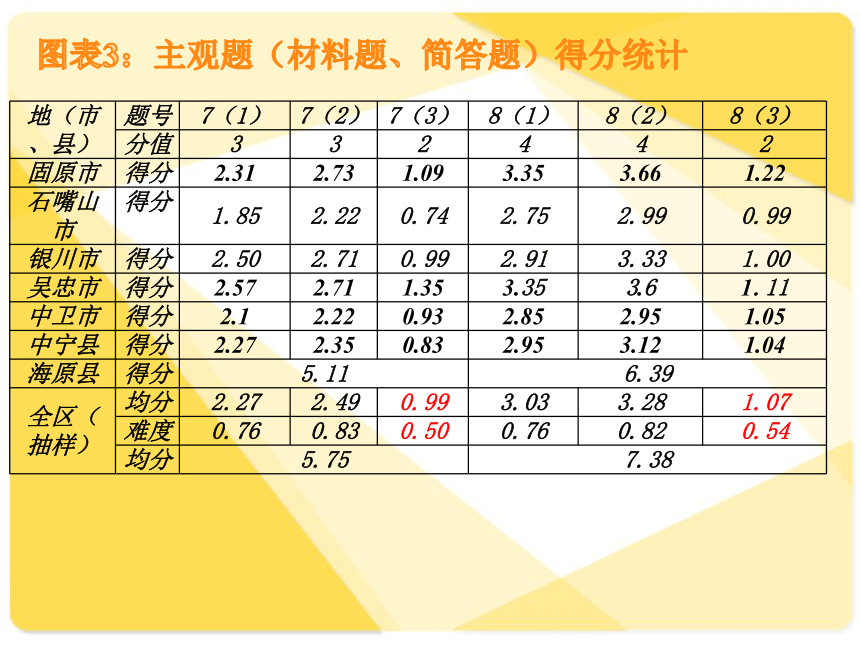

C.②④ D.③④ 图表3:主观题(材料题、简答题)得分统计(3)依据材料二并结合所学知识,指出中华民族能够实现独立和富强的根本原因。(2分)(平均分0.99分,难度值0.50)

第(3)问要求依据材料并结合所学知识来回答问题,考查考生以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的能力与方法。要求考生从历史的角度认识中国的国情,形成对党的领导及社会主义核心价值观的认同感。同时要求考生从对中国现代史的整体把握上来理解本道题的含义。本题有一定的难度。

出现的问题是一半考生不知道中国现代史的主旨思想,反映出教师教学中没有认真研读课标,就知识教知识,没有准确理解历史课程的性质和教育的方向。(3)请用史实说明这一时期我国民主政治建设或法制建设的成就。(举一例即可,2分)(平均分1.21分,难度值0.54)

第(3)问考查这一时期我国民主政治建设或法制建设的成就,考查点与课本知识点相对应,理论上属容易题。但本问题得分情况并不理想。。其原因在于学生对“民主政治”和“法制建设”的含义不理解,导致答案五花八门或空白。

相当多的考生写的是改革开放的成就。

部分考生卷面潦草,字迹几乎无法辨识。另有少数考生随意书写,乱涂乱改,导致试卷中到处是箭头和涂改符号。

暴露出在平时的教学中,教师在引导学生掌握和学习基本历史概念方面不到位、不深入。

缺乏答题指导和训练。

1.基础知识理解不清、基本概念理解不透

由于考生在思想上不重视开卷考试科目,存在翻书就抄的错误观念,导致部分考生对教材本身所涉及到的基础知识一知半解,知识理解模糊,概念理解不够清楚,答题不知所云,错答、漏答、误答、乱答等现象较为严重。部分考生对于历史专有名词表述不规范,缺乏完整性,需要简称的时候书写很长一段文字,需要详细叙述时又只是简单几个字的概述。

【存在的主要问题】新中国成立的时间:

“1945”“1947”“1949.1.1”“1956”“1978”等

“中华人民共和国”写成:

中国、中华民族、中国人民、“中华人民共合国”“中国人民共和国”“中华民族共和国”“共和图”“工和国”。

“半殖民地”写成:

“一百多年来被奴役被压迫”“半个世纪”“一百多年”“一百多年受侵略受奴役”“受侵略受奴役”“受奴役受压迫的”“受屈辱”。

2.审题能力弱,答题不规范

部分考生不会审题,没有明确题目要求。由于对题目的立意理解不清,答题不规范,不按要求作答,导致不能把已有的基本史实迁移到试题中,从而失分较多。

如简答题第3小题要求回答“新中国建立到1957年我国民主政治建设成就或法制建设的成就”,相当多的考生写的是改革开放的成就。3.运用所学知识和方法解决新问题的能力欠佳

教师在教学中注只重教材正文内容的讲解,却忽视了课外史料的引用,考生缺乏对史料的阅读理解训练。

部分教师照本宣科,考生死记硬背的现象依然比较严重。

暴露出来的最大问题就是考生运用所学知识和方法解决新问题的的能力不足。

选择题第6题,要求根据反映1978-2017年宁夏经济社会发展的数据得出结论。第7题第三问,要求学生依据材料和所学知识作答,都体现了运用所学知识解决新问题,两个问题在全卷得分最低。2019年教学复习建议 1.研读课程标准,读懂课程标准

课标是编写教材的唯一依据,也是中考命题的最重要依据之一。解读课标是做好教学复习工作的头等大事。

(1)读懂、理解、运用中国现代史内容概述

中国现代史是中国共产党领导全国各族人民进行社会主义现代化建设的历史,也是为国家富强和人民幸福而不懈努力的历史。1949年中华人民共和国的成立是中国现代史的开端。

新中国成立初期,中国共产党领导开展土地改革运动、镇压反革命运动和进行抗美援朝战争,巩固了人民民主专政的国家政权,迅速恢复了遭受多年战乱破坏的国民经济。

从1953年开始,中国共产党有计划地实行社会主义工业化,并对农业、手工业与资本主义工商业进行社会主义改造。1956年,社会主义制度基本制度得到了确立,中国进入社会主义初级阶段。此后,在探索社会主义建设道路的过程中,取得了经济文化建设等重大成就。但是,也发生了“大跃进”的严重失误和“文化大革命”的内乱。

1978年,中国共产党十一届三中全会实现了历史性伟大转折,中国进入改革开放和社会主义现代化建设的新时期。中国共产党开辟了中国特色社会主义道路,创立了中国特色社会主义理论体系。

新中国成立以来,特别是改革开放以来,经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,以及国防和军队建设、祖国统一大业、对外交往等都取得了巨大成就,综合国力大幅度增强,人民生活水平显著提高。

通过学习,了解中国现代史的重要历史人物、历史事件、历史现象和历史发展的基本线索;能够阅读并分析重要的历史文献资料,学会社会调查的基本方法,能够运用所学知识分析和解决历史问题,客观地论证历史事物;知道我国社会主义初级阶段的基本国情,认识社会主义现代化建设是一个曲折漫长的过程;能从社会的不断进步和发展中体会到必须坚持中国共产党的领导,坚定建设中国特色社会主义的信念。

(2)准确落实“课程内容”和“教学活动建议”

2.重视解题指导,进行解题训练

新中考解题指导更为重要;

指导学生认真审题,学会审题;

进行审题方法指导。

审题:让学生学会通过划句子成分来审题。

提示语:答题方法提示,列出、列举、说明、简述……

限定语:时间限定、空间限定、领域限定等

答项语:答什么

列出一五计划期间我国工业化建设的两项成就。(4分)

请用史实说明这一时期我国民主政治建设或法制建设的成就。(举一例即可,2分)答题:

段落化、要点化、序号化

注意事项:

按分答点

问什么,答什么

话要短,点要多

不绕弯子,不做铺垫

语言直白平实,不形容不夸张

多用课本语,不用生活语

多训练:

在一次又次的模拟考试中做要求,去落实

3.进行小专题复习

历史知识是点状的,散乱的,但知识间是有联系的,同类事件背后有着相同或共同的因素。

知识之间的联系、比较是历史学习的重要途径和方法,也是考试的难点。

如选择题第4题,引用了三幅新中国外交领域成就图:中国重返联合国、中日建交、中美建交,最后设问这些成就取得的共同原因是什么。这三件事分布在不同的课文篇目中,但这三幅图共同反映了新中国在20世纪70年代的外交大成就,并且这三件事是密切相关的,新中国重返联合国推动了中日建交和中美建交,而外交是以经济和军事为后盾的综合国力的体现。从历时性看:历史事件、历史现象的产生、发展(或转变)、结束的纵向发展过程。

从共时性看:历史事件在同一时空下政治、经济、文化等的横向联系;不同历史事件、历史现象的联系。

例:

中美关系的演变

新中国外交关系

土地制度土地政策的变化

4.开展有效史料教学

无效材料教学的现象依然严重:

材料泛滥,材料应用无重点、无选择

材料量过大,屏幕上密集呈现

材料过难,学生难以理解

选用的材料与教学内容的关联性不强有效史料教学的特点

典型性原则:选用的材料能恰当反映历史事物的本质和特征,体现问题要求。

适宜性原则:适合学生学习水平,能读懂,能理解。

简明性原则:文字适量,材料简明,无无效信息。疑难问题解析 1.你认为影响中美关系发展的主要因素有哪些?

(1)国家利益;

(2)意识形态;

(3)台湾问题;

(4)世界形势。

单方面从美国或中国方面答原因都不够恰当。如

美国全球战略演变

中国的发展和美国的认知

美国保守势力的消长

2.分析中国成功地“干了三件大事”的主要原因。这对我国今后的社会主义现化建设有哪些启示?

(1)有先进的政党中国共产党的领导;

(2)把马克思主义的普遍真理与中国的实际相结合,走自己的路;

(3)紧紧依靠和紧密团结全国各族人民。3.联系所学知识,简述改革能够促进我国工农业生产大发展的原因。

(1)生产关系的调整适应了生产力发展的需要。

(2)生产者有了生产经营的自主权,责、权、利结合。

(3)改变了统一分配,吃大锅饭的局面,多劳多得。

(4)大大提高了生产者的积极性。4.以习近平为核心的党中央,接过历史的接力棒,推动党和国家事业发生历史性变革,列举其主要表现。

(1)发展理念和发展方式发生深刻变革:提出要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

(2)提出并形成“四个全面”战略布局:全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

(3)完善和发展中国特色社会主义制度:推进国家治理体系和治理能力现代化。

(4)经济建设取得重大成就:国民经济持续稳定增长,加快构建开放型经济新体制。 祝2019心想事成!

①社会制度的变革促进了社会进步②生产关系的调整适应了生产力发展需要③改革开放以来,宁夏经济社会发展取得巨大成就④ “大跃进”和人民公社化运动促进了宁夏经济社会发展

A.①③ B.②③

C.②④ D.③④ 图表3:主观题(材料题、简答题)得分统计(3)依据材料二并结合所学知识,指出中华民族能够实现独立和富强的根本原因。(2分)(平均分0.99分,难度值0.50)

第(3)问要求依据材料并结合所学知识来回答问题,考查考生以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的能力与方法。要求考生从历史的角度认识中国的国情,形成对党的领导及社会主义核心价值观的认同感。同时要求考生从对中国现代史的整体把握上来理解本道题的含义。本题有一定的难度。

出现的问题是一半考生不知道中国现代史的主旨思想,反映出教师教学中没有认真研读课标,就知识教知识,没有准确理解历史课程的性质和教育的方向。(3)请用史实说明这一时期我国民主政治建设或法制建设的成就。(举一例即可,2分)(平均分1.21分,难度值0.54)

第(3)问考查这一时期我国民主政治建设或法制建设的成就,考查点与课本知识点相对应,理论上属容易题。但本问题得分情况并不理想。。其原因在于学生对“民主政治”和“法制建设”的含义不理解,导致答案五花八门或空白。

相当多的考生写的是改革开放的成就。

部分考生卷面潦草,字迹几乎无法辨识。另有少数考生随意书写,乱涂乱改,导致试卷中到处是箭头和涂改符号。

暴露出在平时的教学中,教师在引导学生掌握和学习基本历史概念方面不到位、不深入。

缺乏答题指导和训练。

1.基础知识理解不清、基本概念理解不透

由于考生在思想上不重视开卷考试科目,存在翻书就抄的错误观念,导致部分考生对教材本身所涉及到的基础知识一知半解,知识理解模糊,概念理解不够清楚,答题不知所云,错答、漏答、误答、乱答等现象较为严重。部分考生对于历史专有名词表述不规范,缺乏完整性,需要简称的时候书写很长一段文字,需要详细叙述时又只是简单几个字的概述。

【存在的主要问题】新中国成立的时间:

“1945”“1947”“1949.1.1”“1956”“1978”等

“中华人民共和国”写成:

中国、中华民族、中国人民、“中华人民共合国”“中国人民共和国”“中华民族共和国”“共和图”“工和国”。

“半殖民地”写成:

“一百多年来被奴役被压迫”“半个世纪”“一百多年”“一百多年受侵略受奴役”“受侵略受奴役”“受奴役受压迫的”“受屈辱”。

2.审题能力弱,答题不规范

部分考生不会审题,没有明确题目要求。由于对题目的立意理解不清,答题不规范,不按要求作答,导致不能把已有的基本史实迁移到试题中,从而失分较多。

如简答题第3小题要求回答“新中国建立到1957年我国民主政治建设成就或法制建设的成就”,相当多的考生写的是改革开放的成就。3.运用所学知识和方法解决新问题的能力欠佳

教师在教学中注只重教材正文内容的讲解,却忽视了课外史料的引用,考生缺乏对史料的阅读理解训练。

部分教师照本宣科,考生死记硬背的现象依然比较严重。

暴露出来的最大问题就是考生运用所学知识和方法解决新问题的的能力不足。

选择题第6题,要求根据反映1978-2017年宁夏经济社会发展的数据得出结论。第7题第三问,要求学生依据材料和所学知识作答,都体现了运用所学知识解决新问题,两个问题在全卷得分最低。2019年教学复习建议 1.研读课程标准,读懂课程标准

课标是编写教材的唯一依据,也是中考命题的最重要依据之一。解读课标是做好教学复习工作的头等大事。

(1)读懂、理解、运用中国现代史内容概述

中国现代史是中国共产党领导全国各族人民进行社会主义现代化建设的历史,也是为国家富强和人民幸福而不懈努力的历史。1949年中华人民共和国的成立是中国现代史的开端。

新中国成立初期,中国共产党领导开展土地改革运动、镇压反革命运动和进行抗美援朝战争,巩固了人民民主专政的国家政权,迅速恢复了遭受多年战乱破坏的国民经济。

从1953年开始,中国共产党有计划地实行社会主义工业化,并对农业、手工业与资本主义工商业进行社会主义改造。1956年,社会主义制度基本制度得到了确立,中国进入社会主义初级阶段。此后,在探索社会主义建设道路的过程中,取得了经济文化建设等重大成就。但是,也发生了“大跃进”的严重失误和“文化大革命”的内乱。

1978年,中国共产党十一届三中全会实现了历史性伟大转折,中国进入改革开放和社会主义现代化建设的新时期。中国共产党开辟了中国特色社会主义道路,创立了中国特色社会主义理论体系。

新中国成立以来,特别是改革开放以来,经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,以及国防和军队建设、祖国统一大业、对外交往等都取得了巨大成就,综合国力大幅度增强,人民生活水平显著提高。

通过学习,了解中国现代史的重要历史人物、历史事件、历史现象和历史发展的基本线索;能够阅读并分析重要的历史文献资料,学会社会调查的基本方法,能够运用所学知识分析和解决历史问题,客观地论证历史事物;知道我国社会主义初级阶段的基本国情,认识社会主义现代化建设是一个曲折漫长的过程;能从社会的不断进步和发展中体会到必须坚持中国共产党的领导,坚定建设中国特色社会主义的信念。

(2)准确落实“课程内容”和“教学活动建议”

2.重视解题指导,进行解题训练

新中考解题指导更为重要;

指导学生认真审题,学会审题;

进行审题方法指导。

审题:让学生学会通过划句子成分来审题。

提示语:答题方法提示,列出、列举、说明、简述……

限定语:时间限定、空间限定、领域限定等

答项语:答什么

列出一五计划期间我国工业化建设的两项成就。(4分)

请用史实说明这一时期我国民主政治建设或法制建设的成就。(举一例即可,2分)答题:

段落化、要点化、序号化

注意事项:

按分答点

问什么,答什么

话要短,点要多

不绕弯子,不做铺垫

语言直白平实,不形容不夸张

多用课本语,不用生活语

多训练:

在一次又次的模拟考试中做要求,去落实

3.进行小专题复习

历史知识是点状的,散乱的,但知识间是有联系的,同类事件背后有着相同或共同的因素。

知识之间的联系、比较是历史学习的重要途径和方法,也是考试的难点。

如选择题第4题,引用了三幅新中国外交领域成就图:中国重返联合国、中日建交、中美建交,最后设问这些成就取得的共同原因是什么。这三件事分布在不同的课文篇目中,但这三幅图共同反映了新中国在20世纪70年代的外交大成就,并且这三件事是密切相关的,新中国重返联合国推动了中日建交和中美建交,而外交是以经济和军事为后盾的综合国力的体现。从历时性看:历史事件、历史现象的产生、发展(或转变)、结束的纵向发展过程。

从共时性看:历史事件在同一时空下政治、经济、文化等的横向联系;不同历史事件、历史现象的联系。

例:

中美关系的演变

新中国外交关系

土地制度土地政策的变化

4.开展有效史料教学

无效材料教学的现象依然严重:

材料泛滥,材料应用无重点、无选择

材料量过大,屏幕上密集呈现

材料过难,学生难以理解

选用的材料与教学内容的关联性不强有效史料教学的特点

典型性原则:选用的材料能恰当反映历史事物的本质和特征,体现问题要求。

适宜性原则:适合学生学习水平,能读懂,能理解。

简明性原则:文字适量,材料简明,无无效信息。疑难问题解析 1.你认为影响中美关系发展的主要因素有哪些?

(1)国家利益;

(2)意识形态;

(3)台湾问题;

(4)世界形势。

单方面从美国或中国方面答原因都不够恰当。如

美国全球战略演变

中国的发展和美国的认知

美国保守势力的消长

2.分析中国成功地“干了三件大事”的主要原因。这对我国今后的社会主义现化建设有哪些启示?

(1)有先进的政党中国共产党的领导;

(2)把马克思主义的普遍真理与中国的实际相结合,走自己的路;

(3)紧紧依靠和紧密团结全国各族人民。3.联系所学知识,简述改革能够促进我国工农业生产大发展的原因。

(1)生产关系的调整适应了生产力发展的需要。

(2)生产者有了生产经营的自主权,责、权、利结合。

(3)改变了统一分配,吃大锅饭的局面,多劳多得。

(4)大大提高了生产者的积极性。4.以习近平为核心的党中央,接过历史的接力棒,推动党和国家事业发生历史性变革,列举其主要表现。

(1)发展理念和发展方式发生深刻变革:提出要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

(2)提出并形成“四个全面”战略布局:全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

(3)完善和发展中国特色社会主义制度:推进国家治理体系和治理能力现代化。

(4)经济建设取得重大成就:国民经济持续稳定增长,加快构建开放型经济新体制。 祝2019心想事成!

同课章节目录