人教部编版 七年级下册(2016部编)第四单元14 驿路梨花(21张ppt课件)

文档属性

| 名称 | 人教部编版 七年级下册(2016部编)第四单元14 驿路梨花(21张ppt课件) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-04-11 22:01:04 | ||

图片预览

文档简介

驿

路

梨

花

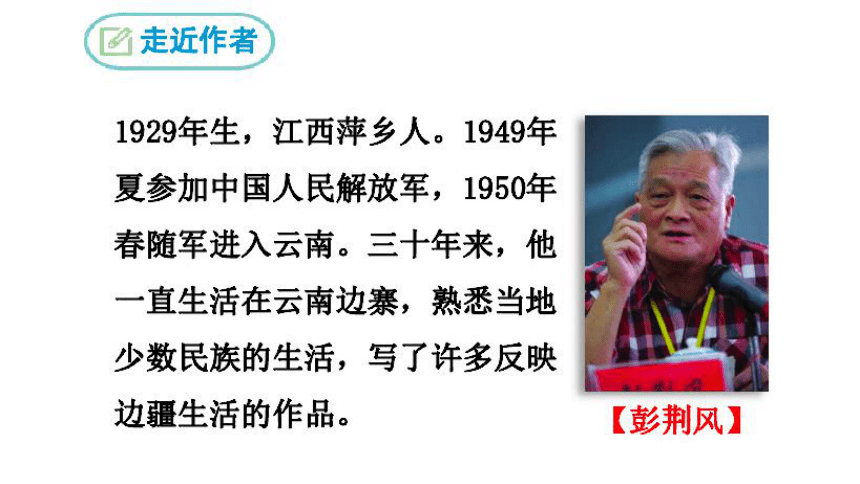

彭

荆

风

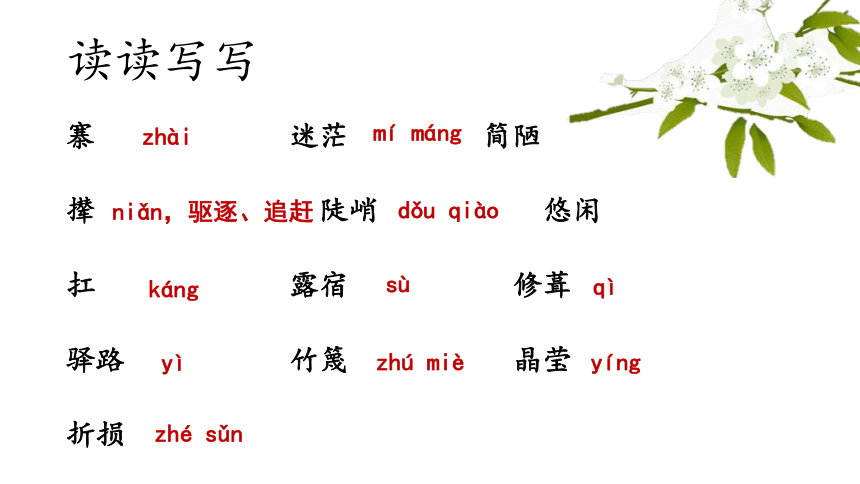

读读写写

寨 迷茫 简陋

撵 陡峭 悠闲

扛 露宿 修葺

驿路 竹篾 晶莹

折损

zhài

niǎn,驱逐、追赶

káng

yì

zhé sǔn

mí máng

dǒu qiào

sù

zhú miè

qì

yíng

学会略读

1、观其大略,粗知文章的大意。

2、根据一定的目的,确定阅读的重点,非重点则快速阅读。

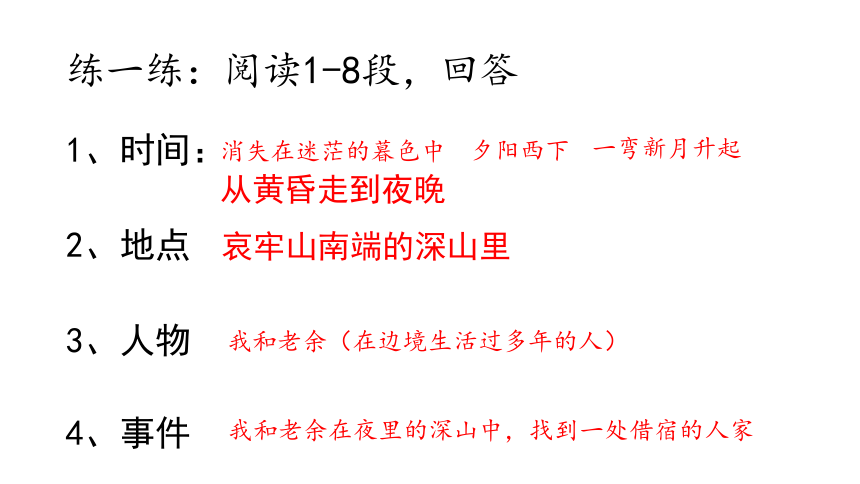

练一练:阅读1-8段,回答

1、时间:

2、地点

3、人物

消失在迷茫的暮色中

夕阳西下

一弯新月升起

从黄昏走到夜晚

哀牢山南端的深山里

我和老余(在边境生活过多年的人)

4、事件

我和老余在夜里的深山中,找到一处借宿的人家

练一练:阅读8-11段,这是一间什么样的屋子?

请进!

屋后边有干柴,梁上竹筒

里有米,有盐巴,有辣子。

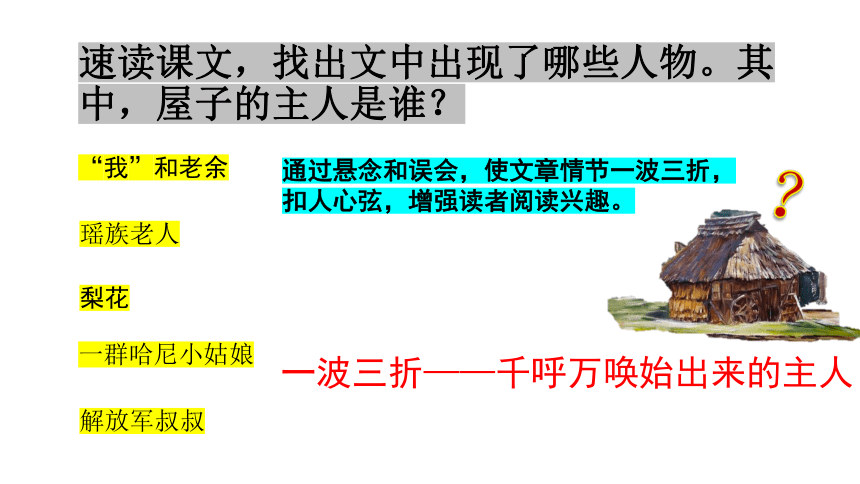

速读课文,找出文中出现了哪些人物。其中,屋子的主人是谁?

“我”和老余

瑶族老人

梨花

一群哈尼小姑娘

解放军叔叔

?

一波三折——千呼万唤始出来的主人

通过悬念和误会,使文章情节一波三折,

扣人心弦,增强读者阅读兴趣。

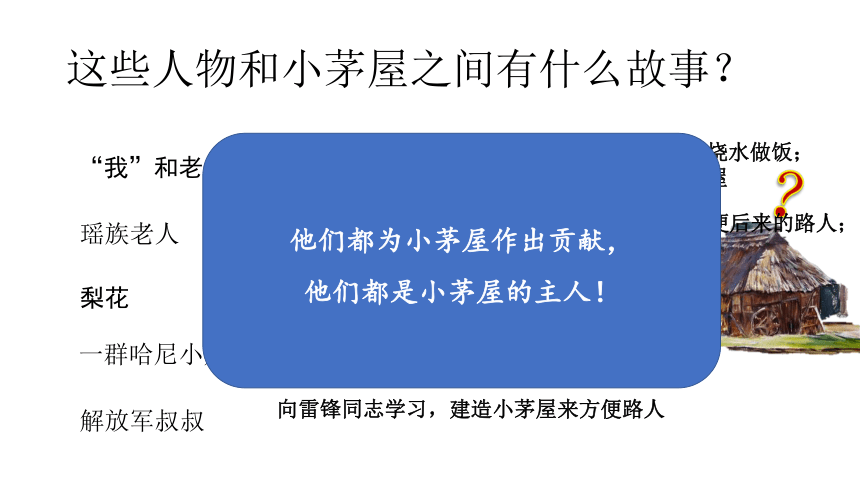

这些人物和小茅屋之间有什么故事?

“我”和老余

瑶族老人

梨花

一群哈尼小姑娘

解放军叔叔

?

在梨树林边发现小茅屋;深夜在小茅屋里借宿;烧水做饭;

遇到瑶族老人;第二天早上和瑶族老人修葺小茅屋

打猎迷路,借宿小茅屋;专门回小茅屋送粮食,好方便后来的路人;

第二天和“我”和老余一块修葺茅屋。

被解放军叔叔为人民服务的精神感动,照料小茅屋

照管小茅屋

向雷锋同志学习,建造小茅屋来方便路人

他们都为小茅屋作出贡献,

他们都是小茅屋的主人!

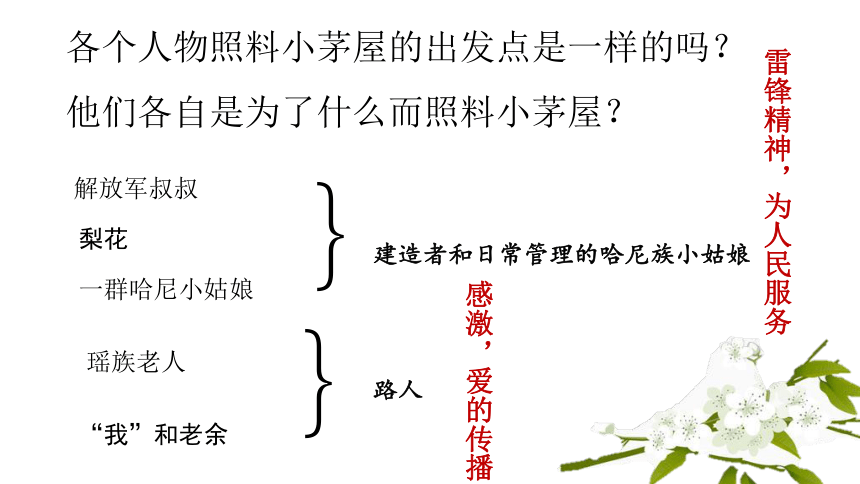

各个人物照料小茅屋的出发点是一样的吗?

他们各自是为了什么而照料小茅屋?

瑶族老人

梨花

解放军叔叔

“我”和老余

一群哈尼小姑娘

}

建造者和日常管理的哈尼族小姑娘

}

路人

雷锋精神,为人民服务

感激,爱的传播

资料链接:深情写梨花(彭荆风)

“文革十年”,社会经历十年浩劫,人与人之间互相揭露告密,人人自危,社会主义道德风尚被破坏无疑。

1977年秋,党中央重新提出学习雷锋精神。然而,许多人用口号代替行动,不能感染到祖国的少年。

我在云南边疆生活了三十余年,云南边疆民风纯朴,尽管他们不懂得“雷锋”,但他们却一向有助人为乐的好习俗,好客、真诚地关心他人。我在他们古老的竹楼里做过客、养过病、住过无人的

资料链接:深情写梨花(彭荆风)

山间小茅屋……

边境淳朴的山民使我认识到,雷锋精神不是凭空出现的,是中国这块淳朴、善良的大地养育出了人民的好儿子雷锋,是千年的中华美德滋养里雷锋精神。雷锋凝聚为一个典型的榜样,他的精神也在推动着千百万群众向互助互帮的美好社会迈进。

标题的含义与作用

(一)揣摩标题的含义

表层含义:标题的字面含义+文中内容

深层含义:引申义、比喻义、象征义

请讨论,用《驿路梨花》的标题含义

驿路梨花:

盛开在边疆驿路的梨花

充满朝气、纯朴热情的梨花姑娘们

边疆民族优良的民风:知恩图报、朴实热情

雷锋助人为乐精神的生生不息、代代相传

{

象征

(二)分析标题的作用

1. 标题新颖、或引人深思、意味深长、吸引读者的阅读兴趣。

2、写作手法。

一看是不是运用了修辞手法,主要有比喻、拟人、反问、反复、用典等;

二看是不是运用了表现手法,主要有象征。

3.贯穿全文线索

《土地的誓言》

《台阶》

《紫藤萝瀑布》

4.揭示情感主旨/贴合文章主旨和内容

5.体现主要内容

6. 表明写作对象

7、交代故事发生的背景。

《回忆鲁迅先生》

《邓稼先》

《孙权劝学》

《老王》

《我爱这土地》

《从百草园到三味书屋》

《闻武均州报已复西京》

【宋】陆游

白发将军亦壮哉,西京昨夜捷书来。

胡儿敢作千年计,天意宁知一日回。

列圣仁恩深雨露,中兴赦令疾风雷。

悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。

语出陆游的诗,增添了文化韵味

美德——社会的瑰宝

分享你的美德小故事

马旭:

分毫积攒

千万捐赠的老人

2018年,武汉一位退休老人向家乡木兰县教育局捐赠1000万元,引起了广泛的关注。这笔巨款是马旭与丈夫一分一毫几十年积累而来。他们至今生活简朴,住在一个不起眼的小院里。

其美多吉:

雪域邮路上的忠诚信使

川藏线康定至德格这条险路,平均海拔超过3500米,被称为雪线邮路,途中的雀儿山被称为“雄鹰都飞不过去的山”。可其美多吉却已在这条雪线邮路上来回翻越了30年,他更是被乡亲们称为“雪山上的雄鹰”。

大沙河的摆渡人万其珍

今年69岁的万其珍,继续着爷爷和爸爸的义渡,每天在大沙河上摆渡十几次。万其珍老人说:“万家义渡,一不为名,二不为利,只为‘信义’二字。”即使生病住院,也嘱咐儿子做好义渡的工作。从木筏到铁船,几十载的寒来暑往。他从未停歇。一家五代撑蒿人,只为守护一方信义。分文不取,只为服务人民。

大爱传承,让我们身边的梨花

处处开放……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读