第13课 宋元时期的科技与中外交通 教案

图片预览

文档简介

第13课 宋元时期的科技与中外交通

教学目标:

知识与能力:

1、通过活字印刷术的发明及指南针、火药的应用和外传,认识四大发明对世界文明发展的贡献。

2、了解宋元时期发达的中外交通和当时的中外交流情况。

3、理解和认识宋元科技高度发展的原因。

过程与方法:

1、体会活字印刷术的创新,认识此项发明对中国和世界的贡献,

2、认识指南针对中国及其欧洲航海事业的促进作用,体会科技引领世界。

3、火药的发明,火器的改进、应用情况,及其对中国战术的影响,对欧洲社会的巨大作用。

情感、态度和价值观:

认识到中华民族对人类文明做出的巨大贡献,增强爱国主义情感和民族自豪感。学习古代科学家勤于探索、坚持不懈、勇于创新的精神。认识到中国的四大发明促进了中外文化的交流与发展。

二、教学重难点

重点:活字印刷术的发明、指南针和火药的应用及向世界的传播。

难点 : 四大发明对世界的影响

三、教学方法:多媒体教学法、小组合作学习、讲授法

四、教学过程:

(一)、导入新课

宋元时期的科学技术取得了突出成就,中外交通也有了进一步发展。对世界文明发展具有重要推动作用的印刷术、火药、指南针是怎样发明与传播的?当时的中外交流情况又如何呢?本课我们将学习第13课 宋元时期的科技与中外交通

(二)、讲授新课

一、活字印刷术的发明

1、雕版印刷术:

发明:隋唐发明的雕版印刷。

/

【唐】《金刚经》 世界现存最早的标有确切年代的雕版印刷品。

进一步发展:辽、宋、西夏、金时期,刻书很盛行,雕版印刷技术进一步发展。

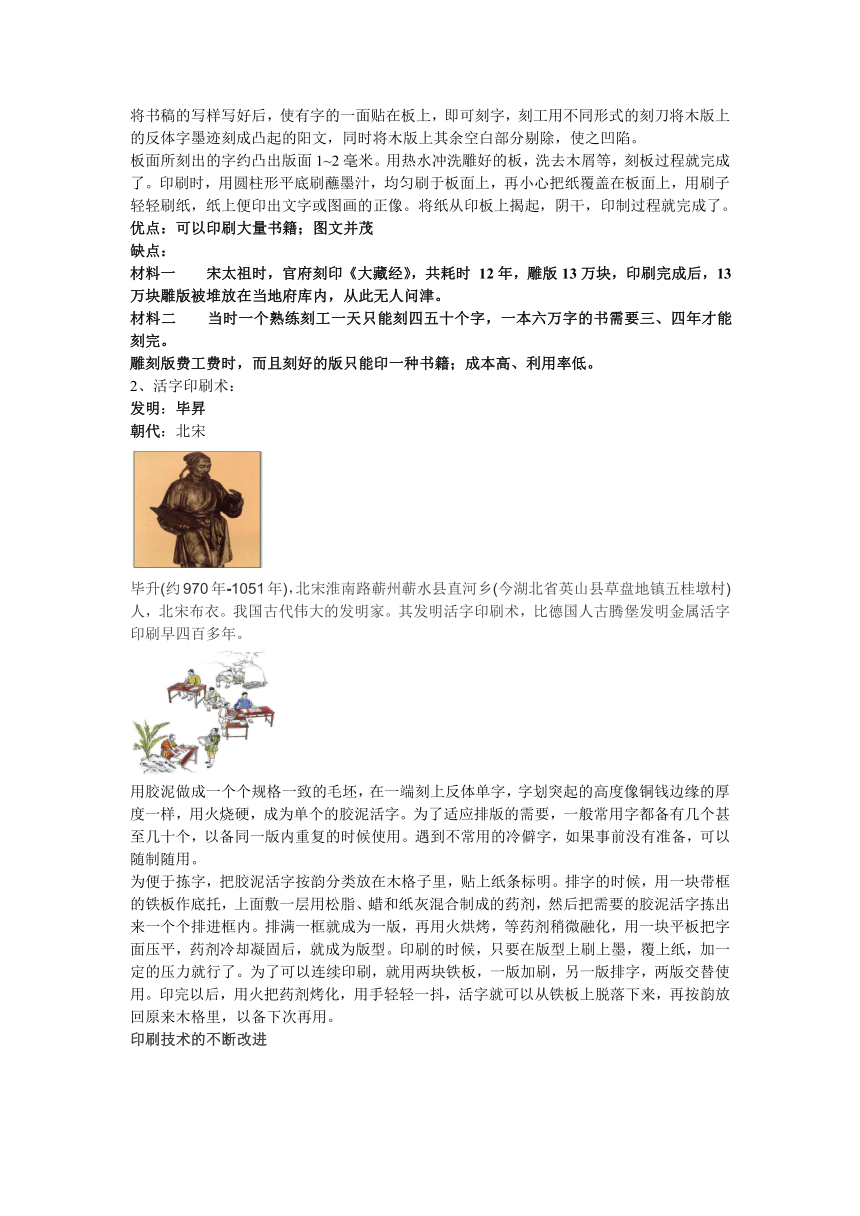

雕版印刷的方法:

/

将书稿的写样写好后,使有字的一面贴在板上,即可刻字,刻工用不同形式的刻刀将木版上的反体字墨迹刻成凸起的阳文,同时将木版上其余空白部分剔除,使之凹陷。

板面所刻出的字约凸出版面1~2毫米。用热水冲洗雕好的板,洗去木屑等,刻板过程就完成了。印刷时,用圆柱形平底刷蘸墨汁,均匀刷于板面上,再小心把纸覆盖在板面上,用刷子轻轻刷纸,纸上便印出文字或图画的正像。将纸从印板上揭起,阴干,印制过程就完成了。

优点:可以印刷大量书籍;图文并茂

缺点:

材料一 宋太祖时,官府刻印《大藏经》,共耗时 12年,雕版13万块,印刷完成后,13万块雕版被堆放在当地府库内,从此无人问津。

材料二 当时一个熟练刻工一天只能刻四五十个字,一本六万字的书需要三、四年才能刻完。

雕刻版费工费时,而且刻好的版只能印一种书籍;成本高、利用率低。

2、活字印刷术:

发明:毕昇

朝代:北宋

/

毕升(约970年-1051年),北宋淮南路蕲州蕲水县直河乡(今湖北省英山县草盘地镇五桂墩村)人,北宋布衣。我国古代伟大的发明家。其发明活字印刷术,比德国人古腾堡发明金属活字印刷早四百多年。

/

用胶泥做成一个个规格一致的毛坯,在一端刻上反体单字,字划突起的高度像铜钱边缘的厚度一样,用火烧硬,成为单个的胶泥活字。为了适应排版的需要,一般常用字都备有几个甚至几十个,以备同一版内重复的时候使用。遇到不常用的冷僻字,如果事前没有准备,可以随制随用。

为便于拣字,把胶泥活字按韵分类放在木格子里,贴上纸条标明。排字的时候,用一块带框的铁板作底托,上面敷一层用松脂、蜡和纸灰混合制成的药剂,然后把需要的胶泥活字拣出来一个个排进框内。排满一框就成为一版,再用火烘烤,等药剂稍微融化,用一块平板把字面压平,药剂冷却凝固后,就成为版型。印刷的时候,只要在版型上刷上墨,覆上纸,加一定的压力就行了。为了可以连续印刷,就用两块铁板,一版加刷,另一版排字,两版交替使用。印完以后,用火把药剂烤化,用手轻轻一抖,活字就可以从铁板上脱落下来,再按韵放回原来木格里,以备下次再用。

印刷技术的不断改进

/

元 代 王祯转轮排字法

轮盘上铺有圆形竹制的框子,将木活字按韵分类放在里面,每韵每字都依次编好号码。同时准备两架轮盘,一架存放选出可用的字,一架存放普通常用的字。另有两本册子,登录轮盘上木活字的号码次序。排版时一人从册子上报号码,另一人坐在两架轮盘之间,按所叫号码转动轮盘取出活字,"左右俱可推转摘字",很是方便。

王祯曾把制造木活字的方法和拣字、排版、印刷的全部过程系统地记载下来,题名为《造活字印书法》,并绘制了"活字板韵轮(即转轮排字架)图",附刊于他的《农书》中,这是中国和世界印刷史上的珍贵文献

活字印刷术传播及影响

传播:13世纪时,活字印刷术传人朝鲜,之后传到日本及东南亚地区,又经丝绸之路传到波斯,后来经过蒙古人的西征等途径传人欧洲。

影响:对传播知识和成就世界文明的发展起了重要作用。

指南针、火药的应用

1、指南针

/

司南是中国古代发明的利用磁石指南特性制成的指南仪器。《韩非子·有度》云“故先王立司南以端(正)朝夕(指东西方向)”。王充在《论衡》中说:“司南之杓[sháo],投之于地,其柢[dǐ]指南。”

/

宋代开始用人造磁铁制成指南的工具,称为“罗盘”。

北宋末年:指南针开始用于航海技术。南宋时:广泛运用于航海技术。

宋代,阿拉伯人在世界上四处奔走,带走了中国的指南针和火药,传到了世界很多国家。

具体过程:乘坐中国海船的阿拉伯商人将指南针传到阿拉伯国家,后来又传到欧洲。

影响:

促进了世界远洋航海技术的发展;为郑和下西洋和世界地理大发现提供了重要条件;促进了世界贸易的发展。

2、火药的应用

///

唐朝时,中国人已发明了火药;唐朝末年,火药开始运用到军事领域;宋元时期,火药武器广泛运用到军事领域;元朝用金属作筒,取代竹筒,发明了火铳。

中国的火药和烟火在13世纪传人阿拉伯地区,14世纪初又经阿拉伯人传到欧洲。

影响:

推动了欧洲社会的变革;改变了作战方式,推动了冷兵器向热兵器的转变;加速了世界历史的进程。

发达的中外交通

原因:

(1)宋代航海技术的进步,南方的海上贸易频繁,海路交通发达。

(2)元朝建立后,陆路和海路交通的范围进一步扩大,开创了中外交通的新局面。

陆上交通: 路上丝绸之路是交通要道,驿站四通八达

///

驿站是古代供传递官府文书和军事情报的人或来往官员途中食宿、换马的场所。我国是世界上最早建立组织传递信息的国家之一,邮驿历史长达3000 多年。元王朝由于疆域辽阔,为发展交通,强化了驿站制度,这也成为它巩固政权的重要手段,这时驿站也叫"站赤",实际"站赤"是蒙古语驿站的译音。

海上交通: 元朝时海上丝绸之路进入到鼎盛时期。

原因:

(1)使用指南针。

(2)初步掌握潮汛、信风、气象的规律。

(3)宋代的海路形成了多条航线。

(4)元朝时,海上交通范围有更大的拓展,海上丝绸之路进入鼎盛时期。

/

中外交通发达的影响:

(1)对外:中国的创造发明(如印刷术、火药、指南针、纸币和驿站制度等输往西方,天文历法、农业、手工业生产技术传入亚洲各国),对欧亚国家的社会、经济发展起了重要作用。(2)对内:西方的药物、天文历法、数学等传到中国。外来的科学技术与文化在元代受到重视。

(三)、本课小结

宋元时期由于政治的发展和经济的繁荣,促成了宋元时期灿烂辉煌的科技与文化,创造了中华文明史上继隋唐之后的又一个文化高峰。宋元的科技文化传入欧亚地区,对世界的文明发展产生了重大影响。

(四)、课堂练习

1、北宋沈括在《梦溪笔谈》中写道:“若止印三二张,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”材料中的“极为神速”主要得益于( D )

A.北宋城市商业的繁荣 B.造纸术的重大改进 C.“瓦子”“瓦舍”的出现 D.活字印刷术的发明

2. 被誉为“水手的助手”是我国古代的哪一项重大发明( B )

A. 造纸术 B. 指南针 C. 火药 D. 印刷术

3、中国的火药、罗盘针、印刷术这三项伟大发明推动了欧洲社会的发展与进步。请问它们是通过什么人传到欧洲的( D )A.罗马人 B.印度人 C.日本人 D.阿拉伯人

4、培根说过,中国古代的印刷术、火药和指南针曾改变了整个世界,下列说法对“改变了整个世界”这句话理解最恰当的是( D )

A.确立了中国文明古国地位 B.推动力文艺复兴运动兴起

C.推动力哥伦布发现新大陆 D.促使西欧步入了近代社会

(五)、板书设计

第13课 宋元时期的科技与中外交通

一、活字印刷术的发明

1.活字印刷术:

北宋 毕昇 促进世界文明的发展

指南针、火药的应用

1、指南针

司南 罗盘 指南针 促进世界航海事业的发展

2、火药

唐朝时出现

唐朝末年开始运用军事

宋元广泛用于军事

推动了欧洲社会的变革

三、发达的中外交通

1、陆路交通:丝绸之路

2、元朝的驿站

3、海上丝绸之路的发展

4、中外科技的交流

(六)、教学反思

教学目标:

知识与能力:

1、通过活字印刷术的发明及指南针、火药的应用和外传,认识四大发明对世界文明发展的贡献。

2、了解宋元时期发达的中外交通和当时的中外交流情况。

3、理解和认识宋元科技高度发展的原因。

过程与方法:

1、体会活字印刷术的创新,认识此项发明对中国和世界的贡献,

2、认识指南针对中国及其欧洲航海事业的促进作用,体会科技引领世界。

3、火药的发明,火器的改进、应用情况,及其对中国战术的影响,对欧洲社会的巨大作用。

情感、态度和价值观:

认识到中华民族对人类文明做出的巨大贡献,增强爱国主义情感和民族自豪感。学习古代科学家勤于探索、坚持不懈、勇于创新的精神。认识到中国的四大发明促进了中外文化的交流与发展。

二、教学重难点

重点:活字印刷术的发明、指南针和火药的应用及向世界的传播。

难点 : 四大发明对世界的影响

三、教学方法:多媒体教学法、小组合作学习、讲授法

四、教学过程:

(一)、导入新课

宋元时期的科学技术取得了突出成就,中外交通也有了进一步发展。对世界文明发展具有重要推动作用的印刷术、火药、指南针是怎样发明与传播的?当时的中外交流情况又如何呢?本课我们将学习第13课 宋元时期的科技与中外交通

(二)、讲授新课

一、活字印刷术的发明

1、雕版印刷术:

发明:隋唐发明的雕版印刷。

/

【唐】《金刚经》 世界现存最早的标有确切年代的雕版印刷品。

进一步发展:辽、宋、西夏、金时期,刻书很盛行,雕版印刷技术进一步发展。

雕版印刷的方法:

/

将书稿的写样写好后,使有字的一面贴在板上,即可刻字,刻工用不同形式的刻刀将木版上的反体字墨迹刻成凸起的阳文,同时将木版上其余空白部分剔除,使之凹陷。

板面所刻出的字约凸出版面1~2毫米。用热水冲洗雕好的板,洗去木屑等,刻板过程就完成了。印刷时,用圆柱形平底刷蘸墨汁,均匀刷于板面上,再小心把纸覆盖在板面上,用刷子轻轻刷纸,纸上便印出文字或图画的正像。将纸从印板上揭起,阴干,印制过程就完成了。

优点:可以印刷大量书籍;图文并茂

缺点:

材料一 宋太祖时,官府刻印《大藏经》,共耗时 12年,雕版13万块,印刷完成后,13万块雕版被堆放在当地府库内,从此无人问津。

材料二 当时一个熟练刻工一天只能刻四五十个字,一本六万字的书需要三、四年才能刻完。

雕刻版费工费时,而且刻好的版只能印一种书籍;成本高、利用率低。

2、活字印刷术:

发明:毕昇

朝代:北宋

/

毕升(约970年-1051年),北宋淮南路蕲州蕲水县直河乡(今湖北省英山县草盘地镇五桂墩村)人,北宋布衣。我国古代伟大的发明家。其发明活字印刷术,比德国人古腾堡发明金属活字印刷早四百多年。

/

用胶泥做成一个个规格一致的毛坯,在一端刻上反体单字,字划突起的高度像铜钱边缘的厚度一样,用火烧硬,成为单个的胶泥活字。为了适应排版的需要,一般常用字都备有几个甚至几十个,以备同一版内重复的时候使用。遇到不常用的冷僻字,如果事前没有准备,可以随制随用。

为便于拣字,把胶泥活字按韵分类放在木格子里,贴上纸条标明。排字的时候,用一块带框的铁板作底托,上面敷一层用松脂、蜡和纸灰混合制成的药剂,然后把需要的胶泥活字拣出来一个个排进框内。排满一框就成为一版,再用火烘烤,等药剂稍微融化,用一块平板把字面压平,药剂冷却凝固后,就成为版型。印刷的时候,只要在版型上刷上墨,覆上纸,加一定的压力就行了。为了可以连续印刷,就用两块铁板,一版加刷,另一版排字,两版交替使用。印完以后,用火把药剂烤化,用手轻轻一抖,活字就可以从铁板上脱落下来,再按韵放回原来木格里,以备下次再用。

印刷技术的不断改进

/

元 代 王祯转轮排字法

轮盘上铺有圆形竹制的框子,将木活字按韵分类放在里面,每韵每字都依次编好号码。同时准备两架轮盘,一架存放选出可用的字,一架存放普通常用的字。另有两本册子,登录轮盘上木活字的号码次序。排版时一人从册子上报号码,另一人坐在两架轮盘之间,按所叫号码转动轮盘取出活字,"左右俱可推转摘字",很是方便。

王祯曾把制造木活字的方法和拣字、排版、印刷的全部过程系统地记载下来,题名为《造活字印书法》,并绘制了"活字板韵轮(即转轮排字架)图",附刊于他的《农书》中,这是中国和世界印刷史上的珍贵文献

活字印刷术传播及影响

传播:13世纪时,活字印刷术传人朝鲜,之后传到日本及东南亚地区,又经丝绸之路传到波斯,后来经过蒙古人的西征等途径传人欧洲。

影响:对传播知识和成就世界文明的发展起了重要作用。

指南针、火药的应用

1、指南针

/

司南是中国古代发明的利用磁石指南特性制成的指南仪器。《韩非子·有度》云“故先王立司南以端(正)朝夕(指东西方向)”。王充在《论衡》中说:“司南之杓[sháo],投之于地,其柢[dǐ]指南。”

/

宋代开始用人造磁铁制成指南的工具,称为“罗盘”。

北宋末年:指南针开始用于航海技术。南宋时:广泛运用于航海技术。

宋代,阿拉伯人在世界上四处奔走,带走了中国的指南针和火药,传到了世界很多国家。

具体过程:乘坐中国海船的阿拉伯商人将指南针传到阿拉伯国家,后来又传到欧洲。

影响:

促进了世界远洋航海技术的发展;为郑和下西洋和世界地理大发现提供了重要条件;促进了世界贸易的发展。

2、火药的应用

///

唐朝时,中国人已发明了火药;唐朝末年,火药开始运用到军事领域;宋元时期,火药武器广泛运用到军事领域;元朝用金属作筒,取代竹筒,发明了火铳。

中国的火药和烟火在13世纪传人阿拉伯地区,14世纪初又经阿拉伯人传到欧洲。

影响:

推动了欧洲社会的变革;改变了作战方式,推动了冷兵器向热兵器的转变;加速了世界历史的进程。

发达的中外交通

原因:

(1)宋代航海技术的进步,南方的海上贸易频繁,海路交通发达。

(2)元朝建立后,陆路和海路交通的范围进一步扩大,开创了中外交通的新局面。

陆上交通: 路上丝绸之路是交通要道,驿站四通八达

///

驿站是古代供传递官府文书和军事情报的人或来往官员途中食宿、换马的场所。我国是世界上最早建立组织传递信息的国家之一,邮驿历史长达3000 多年。元王朝由于疆域辽阔,为发展交通,强化了驿站制度,这也成为它巩固政权的重要手段,这时驿站也叫"站赤",实际"站赤"是蒙古语驿站的译音。

海上交通: 元朝时海上丝绸之路进入到鼎盛时期。

原因:

(1)使用指南针。

(2)初步掌握潮汛、信风、气象的规律。

(3)宋代的海路形成了多条航线。

(4)元朝时,海上交通范围有更大的拓展,海上丝绸之路进入鼎盛时期。

/

中外交通发达的影响:

(1)对外:中国的创造发明(如印刷术、火药、指南针、纸币和驿站制度等输往西方,天文历法、农业、手工业生产技术传入亚洲各国),对欧亚国家的社会、经济发展起了重要作用。(2)对内:西方的药物、天文历法、数学等传到中国。外来的科学技术与文化在元代受到重视。

(三)、本课小结

宋元时期由于政治的发展和经济的繁荣,促成了宋元时期灿烂辉煌的科技与文化,创造了中华文明史上继隋唐之后的又一个文化高峰。宋元的科技文化传入欧亚地区,对世界的文明发展产生了重大影响。

(四)、课堂练习

1、北宋沈括在《梦溪笔谈》中写道:“若止印三二张,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”材料中的“极为神速”主要得益于( D )

A.北宋城市商业的繁荣 B.造纸术的重大改进 C.“瓦子”“瓦舍”的出现 D.活字印刷术的发明

2. 被誉为“水手的助手”是我国古代的哪一项重大发明( B )

A. 造纸术 B. 指南针 C. 火药 D. 印刷术

3、中国的火药、罗盘针、印刷术这三项伟大发明推动了欧洲社会的发展与进步。请问它们是通过什么人传到欧洲的( D )A.罗马人 B.印度人 C.日本人 D.阿拉伯人

4、培根说过,中国古代的印刷术、火药和指南针曾改变了整个世界,下列说法对“改变了整个世界”这句话理解最恰当的是( D )

A.确立了中国文明古国地位 B.推动力文艺复兴运动兴起

C.推动力哥伦布发现新大陆 D.促使西欧步入了近代社会

(五)、板书设计

第13课 宋元时期的科技与中外交通

一、活字印刷术的发明

1.活字印刷术:

北宋 毕昇 促进世界文明的发展

指南针、火药的应用

1、指南针

司南 罗盘 指南针 促进世界航海事业的发展

2、火药

唐朝时出现

唐朝末年开始运用军事

宋元广泛用于军事

推动了欧洲社会的变革

三、发达的中外交通

1、陆路交通:丝绸之路

2、元朝的驿站

3、海上丝绸之路的发展

4、中外科技的交流

(六)、教学反思

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源