历史(选修4):《儒家文化的创始人孔子》课件

文档属性

| 名称 | 历史(选修4):《儒家文化的创始人孔子》课件 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2010-09-27 09:39:00 | ||

图片预览

文档简介

课件53张PPT。 第一课

儒家学派的创始人

——孔子 据考证,孔子的父亲叫叔梁纥,母亲叫颜征在。叔梁纥是当时鲁国有名的武士。叔梁纥先娶妻施氏,生9女,无子。又娶妾,生一子,取名伯尼,又称孟皮。孟皮脚有毛病,叔梁纥很不满意,于是又娶颜征在。当时叔梁纥已66岁,颜征在还不到20岁。 公元前551年,孔子生于鲁国陬邑昌平乡(今山东曲阜城东南)。因父母曾为生子而祷于尼丘山,故名丘,字仲尼。

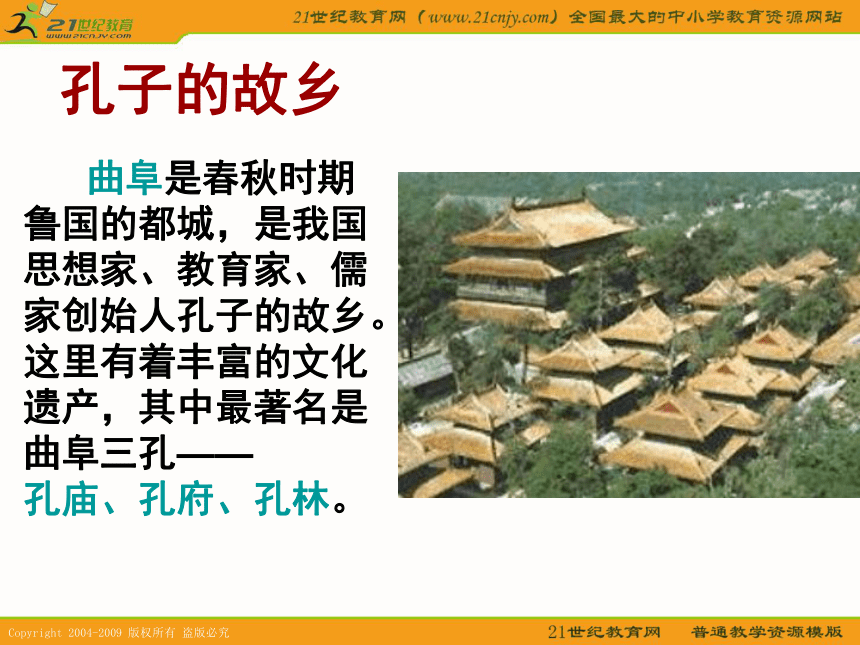

孔子三岁时,叔梁纥卒,父亲去世的时候,他还有一个半残废的哥哥和一个姐姐,对家庭, 他要挑起这担子来,他的责任很重。 孔家成为施氏的天下,施氏为人心术不正,孟皮生母已在叔梁纥去世前一年被施氏虐待而死,孔子母子也不为施氏所容,孔母颜征在只好携孔子与孟皮移居曲阜阙里,生活艰难。孔子17岁时,孔母颜征在卒。 曲阜是春秋时期鲁国的都城,是我国思想家、教育家、儒家创始人孔子的故乡。这里有着丰富的文化遗产,其中最著名是曲阜三孔——

孔庙、孔府、孔林。 孔子的故乡一、追求礼乐的一生1.孔子生平介绍2.追求礼乐的一生⑤整理典籍(“六经”)思考:孔子的政治主张为何没有被当时的统治者所采纳?①立志学习礼乐②创办私学,收徒讲学③从政失败(中都宰、司寇)④周游列国(卫陈宋蔡楚…)孔子 生活 的 时代 春秋(前770年——前476年),由于生产力的发展,中国社会开始从奴隶社会向封建社会过渡。

经济上,井田制瓦解。(在这以前,“普天之下,莫非王土”,(土地国有制))这时出现了土地私有(“私田”)。

政治上,周王室衰微,诸侯争霸.

文化上,私学的兴起,文化下移,逐渐形成了“士”阶层,并开始成为社会上一支重要的力量。二、开创儒家思想1.产生背景①春秋时期是奴隶社会向封建社会转变时期,

充满着新与旧的矛盾(经济、政治、文化思想)

② 阶级关系上出现新的变化,传统礼法秩序

受到猛烈冲击,违背周礼行为司空见惯

(“礼乐征伐自天子出”---“自诸侯出”“自大夫出”)2.目的:通过恢复周礼,承担传承文化和

改善人际关系的社会道义3.核心内容:(礼、仁、中庸)1)“礼”的思想:含义:“周礼”----指西周建立的以分封制和宗法制为核心的等级名分制度.主张:“贵贱有序”----建立君君臣臣父父子子的社会秩序

“正名”---非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动//克己复礼

尊尊

——维护君主制、等级制

亲亲

——维护宗法制内容及实质何为“正名”?名---身份、地位

正名----人的言行与身份、地位一致君臣父子各安其位,遵守各自的名份——君君、臣臣、父父、子子。各级之间不越位、不僭礼。孔子“正名”的目的是什么? 在大变动的春秋战国时期,道德沦丧,天下无道,礼坏乐崩,为了维护西周分封制和宗法制,做到尊尊、亲亲,孔子在“礼”的基础上提出了“正名”。 不知礼,无以立也。

孔子礼主要是涉及社会等级、秩序建设,是外向性的规范。2)“仁”的思想——核心含义——《论语十则》子贡问曰:“有一言可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”“己欲立而立人,己欲达而达人。”(“忠”)(即“亲亲”:爱自己亲人 爱他人)行“忠恕”之道“爱人”方法------“仁”的表现:对于统治阶级:“内圣外王”——仁政、“为政以德”、民本思想对于普通人:子曰:“孝悌也者,其为仁之本欤?”孝敬父母,尊敬兄长注重家庭伦理关系的和谐,并将和谐的家庭的伦理扩展到社会上,从而来稳定社会秩序。认识:修身齐家治国平天下(目的是为了缓和阶级矛盾,在一定程度上反映了对人的重视,是有进步意义的。)杏坛说仁“己欲立而立人,己欲达而达人”

(《论语·雍也》) 杨伯峻先生注:自己要站得住,同时也使别人站得住;

自己要事事行得通,同时也使别人事事行得通。

钱穆先生注:自己想立,便也帮助人能立;

自己想达,便也帮助人能达。 “己所不欲,勿施于人”

(《论语·卫灵公》) 为政以礼简要说明孔子提出的“仁”的意义。积极意义:

仁即爱人,体现了人道主义的精神、和谐的人际关系,爱护人民的主张;仁还提出忘我的、无私的、积极奋发、自强不息的现实态度。

消极意义(目的):

“仁”的思想必须 “礼” 相结合,为统治阶级安定社会服务,为恢复西周贵贱有序的社会秩序服务,带有很大的落后性。极大地限制人的主观能动精神和创造欲望。 这种两重性作用于孔子以后的悠悠岁月,造成中华民族崇奉公德,压抑私欲,强调义务,蔑视权利,以及安贫乐道,因循保守的社会心理特征。 如果说“礼”是儒学的表层结构的话,那么“仁”就是它的思想核心。主要涉及个人的伦理、道德修养,是内向性的追求。

“人而不仁,如礼何?”

“克己复礼,为仁” 儒家学说是以“仁”释“礼”,“仁”、“礼”合一,力图将社会外在规范化为个体的内在自觉,再由个体自觉推广至整个社会,从而铺垫了中华民族文化心理、文化精神的根基。“互为表里”孔子希望通过仁和礼构建一个怎样的理想社会? 有等级之分但不过分对立,有仁爱但仍有差别的温情社会 ------体现了中庸思想

3)中庸之道 ——实现仁的方法

1.中庸的含义:

(1)处理任何事情都不偏不倚,能恰到好处;

(2)将各种正确的原则、思想等妥善加以调和,使他们互相补充,互相制约。

2.中庸与仁礼的关系

A.要实行仁和礼,就必须遵循中庸之道

B.中庸是划分君子和小人的重要依据 中庸思想可谓博大精深,它要求执政者“执其二端,用其中于民”(《中庸》),妥善协调各方面的矛盾,实现和谐(“和为贵”)的价值目标。 应该说中庸思想倡导的崇尚和平,讲究信义,注重人与自然、人与社会、人与国家、人与群体的和谐,是社会政治稳定与发展所必需的基本条件,对调适、化解、规范社会各方面利益的矛盾与冲突,使社会不至于在无谓的利益冲突中频繁动乱乃至消亡,有着不可低估的作用。探究:我们应该怎样面对孔子的中庸思想?它是不讲原则吗?是墙头草两边倒吗? “中庸” 的本意:也就是去除偏激,选择正确的道路。

中庸思想倡导崇尚和平,讲究信义,注重人与自然、人与社会、人与国家、人与群体的和谐,是社会政治稳定与发展所必需的基本条件,对调适、化解、规范社会各方面利益的矛盾与冲突,有着不可低估的作用。 三、古代大教育家孔子的教育成就①教育对象:“有教无类”,打破了奴隶主贵族垄断

教育的局面

②教育目标: 不仅把学生培养“成人”,而且要培养

成“君子”

③教学方法: 因材施教,注重言传身教

④教学内容: 孔子晚年整理编撰出“六经”,是我国

第一套完整的教科书,五经在我国两千

多年的封建社会里一直是官学和私学的

最基本的教材孔子的教育事迹及思想1,创办私学,打破官方垄断办学的传统。

2,在教育对象上,孔子倡导“有教无类”扩大了教育对象。从而使文化教育下移。

3,教学实践中重视启发学生的自觉性、主动性、强调实事求是的学习态度。“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”

“知之为知之,不知为不知,是知也”

4,教学方法上强调学与思的关系,学习与复习的关系。

5,在培养目标上强调弟子要有浓厚的参政意识。

“学而优则仕”

6,孔子还善于“因材施教”

“中人以上,可以语上也,中人以下,不可以语上也”学习态度:

学习方法:

个人修养:

温故而知新 学而不思则罔

思而不学则殆 三人行,必有我师人不知而不愠 见贤思齐焉

见不贤而内自省也学而时习之,不亦悦乎

知之为知之,不知为不知,是知也纵观孔子的一生,他对他的学生的影响,他的勤奋好学,他对真理、对理想、对完美人格的追求,他的正直、善良、谦虚、有礼,他对国家的忠诚与对老百姓的关心,都深深地感染着他的学生与后人。

孔子的弟子中,有些人几乎是终生陪伴着孔子,其情感之深,胜于父子兄弟。孔子死后,被葬于曲阜城北的泗水岸边,弟子们以对父亲之礼仪对待孔子,为其服丧3年。子贡在孔子的坟前盖了一间小屋,为孔子守坟6年。中国历史上创办私学的先行者,第一位职业教师,得到了弟子们的衷心尊敬。

孔子被后世尊为“万世师表”,成为最负盛名的伟大教育家。孔子是具有高尚师德的一代宗师。 孔子被后世尊为“万世师表”,成为最负盛名的伟大教育家。四、儒学对后世的影响1.对中国:①政治:大思想家,儒家学派的创始人,儒家学说成为

几千年中国传统社会的主流思想,影响深远。

“六经”是留给中国最宝贵的遗产,其中五经奠

定了中国封建社会传统政治的理论基础,成为

中国古代传统文化的核心内容。

②教育:大教育家:改变了以往贵族垄断文化的局面,

为教育的推广创造了条件。私学的形式也保证

了中国文化免受朝代变迁的影响,连续不断的

发展下来。世界看孔子:联合国教科文组织把孔子列为影响世界进程的十大文化名人之首;“人类要在21世纪生存下去,必须回到2500年前,从孔子那里寻找智慧。”

——世界75位诺贝尔奖获得者评价孔子孔子的思想1993年9月被全球主要宗教的代表人作为人类和平共存的基本原则写入《走向全球伦理宣言》2、对亚洲:儒家思想成为亚洲许多国家传统文化的

组成部分①对日本:受中华文化影响最早的是日本A.儒家的“民本”思想成为自由民权思想家走上追求

民主之路的桥梁

B.儒家的“义利之辨”成为日本资本主义兴起和发展

的道德支柱

C.儒家的“忠孝”观念为近代日本的国家和企业服务

D.儒家的“中庸”概念用来协调日本的现代政治

……②对韩国:韩国受儒学影响最深A.孔子在韩国被尊为“大成至圣文宣王”每年都举行

盛大的“释奠大祭”纪念孔子诞辰

B.韩国有儒教学会、儒教文化研究所等机构,在20多所

大学里还设有专门研究儒教的学科,80%的人信奉儒

教或受过儒教的熏陶

C.提出了“文化立国”的国策,挖掘儒教的精髓,把传

统文化融入到现代生活之中

……③对越南:儒学在秦汉时期即已传入越南越南儒、佛、道三教合一或三教融合的色彩比中国

浓厚得多,越南人称之为“三教同源”3、对欧洲:明清以后,孔子学说被传到西方,《论语》

被译成拉丁文、英文等,欧洲启蒙思想家

受到儒家思想的启发组图:北欧孔子学院在瑞典首都斯德哥尔摩成立全球第一所孔子学院21日在韩国汉城正式揭牌 非洲首家孔子学院将落户肯尼亚 中国与瑞典合作建立孔子学院 孔子高贵的行谊和伟大的伦理道德思想,不仅影响了他的国人,也影响了全人类。孔子学说世代相传,提示全世界人类丰富的为人处世原则。

-----里根(美前总统)冰火两重天

---近代以来孔子的地位

1.春秋、战国、秦、汉初----冷遇

2.汉武帝之后----正统

3.维新派----改革先师

4.陈独秀----打倒孔家店

5、批林批孔---文革时期

6、传统文化代表----现代

阅读下列材料:

1、非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动 ——《论语.颜渊》

2、人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

——《论语.八佾》

3、道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。 ——《论语.为政》

4、君子和而不同,小人同而不和?

——《论语.子路》

请回答

1)概括孔子上述言论反映出他怎样的政治主张。

2)结合社会历史背景分析孔子提出这些主张的原因和目的1)重视礼,强调仁,主张以德和礼治理国家,以中庸思想协调礼和仁的关系,实现社会的和谐完美。2)原因:

春秋时期是奴隶制社会向封建制社会转变的时期,“礼崩乐坏”,新旧势力矛盾激化,人际关系紧张。

目的:

恢复周礼,传承文化和改善人际关系

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

──《论语·为政》孔子说自己15岁时就立志学习知识,来提高自己的精神境界;

30岁时懂得了礼,言行都很得当;

40岁时已经成为知者;到了50岁、60岁,孔子认识到天命了,并且能够顺乎天命了;

70岁时能从心所欲,所做的一切自然而然正确,这是圣人发展的最高阶段。●孔子杏坛讲学六艺——礼、乐、射、御、书、数 管理内政:中都宰 司空 大司寇

55岁左右仕途失意。 以后再也没有为官

外交胜利:夹谷之会

改革碰壁

失意去鲁从政鲁国( 51—54岁:从政生涯,人生辉煌)公元前500年,孔子作为主持礼仪的副使,参加了齐景公提议举行的齐鲁两国之间的夹谷之会。当他看到齐国组织一批人企图制造混乱、劫持鲁定公的时候,挺身来到齐景公面前,指责齐国失礼。当时周礼是诸侯的行为准则,失礼即成为丑闻。齐景公见势不妙,当即承认错误,挥退众人。齐人不肯就此罢休,在起草盟约时提出,如果齐国有事出兵,鲁国必须派300乘兵车相助,否则就是破坏盟约。孔子针锋相对地提出,齐国必须归还强占鲁国的汶阳之田,否则也是破坏联盟。孔子就是这样利用周礼和自己的勇敢机智,顶住了强齐的外交攻势,为鲁国争得了荣誉和利益。 接连出现了两件对孔子不利的事情。一是由于夹谷之会的失利,加之担心鲁国的强盛,齐景公接受大夫黎祖的献计,派人给鲁国送来美女与骏马。鲁定公与季孙氏欣然接受后,沉醉于女乐中,三月不理朝政,不见孔子。二是鲁公郊祭,按惯例,仪式结束后,要把祭肉分给大臣,每次都有孔子一份,但这次却有意没有给孔子,使孔子感到愤懑。失意的孔子于是决定辞去职务,离开鲁国,希望到其他诸侯国实现自己的政治理想。 孔子终生热衷于从事政治,有一腔报国之热血,也有自己的政治见解,但最高统治者对于他始终是采取一种若即若离、敬而远之的态度。他真正参与政治的时间只有四年多, 在这四年多的时间里,他干了不少事,职务提升也很快。但终究因为与当权者政见不同而分道扬镳了。 周游列国,推行儒家学说(55--68)孔子周游列国,推行儒家学说思考: 孔子的周游列强结果如何? 这种结果是必然还是偶然的? “苟有用我者,三年有成。” 14年的坎坷悲歌,可以看出孔子的怎样的品质? 由于政治理想破灭,孔子曾整理出《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》等典籍。对中华文化的传承做出了巨大的贡献。

《诗经》书影《周礼》书影如何理解儒家“内圣外王”的理想人才标准?

“内圣”-----具有高度道德修养的人,

“外王”----------施行仁政,建立事功者。

儒家把能够实现修身齐家治国平天下的人视为古代社会理想的政治人才。

孔子的有教无类孔子的弟子中,成份是相当复杂多元的。既有贵族子弟,如孟懿子、南宫敬叔、司马牛等;又有家境贫穷、出身卑微的,如颜回、闵子骞、曾参、子路等;也有家境富裕的,如子贡、冉有等;有天资聪颖的,如颜回、子游、子夏等;也有相对愚钝的,如曾参、子路等;有的是父子同窗,如颜由、颜回父子,曾点、曾参父子等;有的是叔侄同师,如冉耕、冉雍叔侄等;还有一些是品行较差,甚至有过“前科”的,如公冶长、宰我等。对于学生,不论出身、不论贫富、不论贤愚、不论善恶,不论年龄,孔子都是一视同仁,“欲来者不拒,欲去者不止”。而且,孔子还能根据各自的个性特长,如颜回的贤明、端木赐的善辩、高柴的的愚笨、曾参的迟钝、颛孙师的偏激、仲由的鲁莽等,因材施教,循循善诱,不厌其烦,悉心教导。 2003年10月到2004年2月在法国巴黎集美博物馆举办了为期四个月的“孔子文化展”,每天参观人数多达4000人,法国文化部长说到“孔子属于全世界,属于全人类。”西方社会兴起了一阵孔子文化热。美国文化部长说:孔子的人格与他的业绩,值得受到中国和全世界人民的最高敬意。

法国文化部长说:从久远的年代开始,欧洲就承认了孔子这位中国和全世界著名的思想家与哲学家。

儒家学派的创始人

——孔子 据考证,孔子的父亲叫叔梁纥,母亲叫颜征在。叔梁纥是当时鲁国有名的武士。叔梁纥先娶妻施氏,生9女,无子。又娶妾,生一子,取名伯尼,又称孟皮。孟皮脚有毛病,叔梁纥很不满意,于是又娶颜征在。当时叔梁纥已66岁,颜征在还不到20岁。 公元前551年,孔子生于鲁国陬邑昌平乡(今山东曲阜城东南)。因父母曾为生子而祷于尼丘山,故名丘,字仲尼。

孔子三岁时,叔梁纥卒,父亲去世的时候,他还有一个半残废的哥哥和一个姐姐,对家庭, 他要挑起这担子来,他的责任很重。 孔家成为施氏的天下,施氏为人心术不正,孟皮生母已在叔梁纥去世前一年被施氏虐待而死,孔子母子也不为施氏所容,孔母颜征在只好携孔子与孟皮移居曲阜阙里,生活艰难。孔子17岁时,孔母颜征在卒。 曲阜是春秋时期鲁国的都城,是我国思想家、教育家、儒家创始人孔子的故乡。这里有着丰富的文化遗产,其中最著名是曲阜三孔——

孔庙、孔府、孔林。 孔子的故乡一、追求礼乐的一生1.孔子生平介绍2.追求礼乐的一生⑤整理典籍(“六经”)思考:孔子的政治主张为何没有被当时的统治者所采纳?①立志学习礼乐②创办私学,收徒讲学③从政失败(中都宰、司寇)④周游列国(卫陈宋蔡楚…)孔子 生活 的 时代 春秋(前770年——前476年),由于生产力的发展,中国社会开始从奴隶社会向封建社会过渡。

经济上,井田制瓦解。(在这以前,“普天之下,莫非王土”,(土地国有制))这时出现了土地私有(“私田”)。

政治上,周王室衰微,诸侯争霸.

文化上,私学的兴起,文化下移,逐渐形成了“士”阶层,并开始成为社会上一支重要的力量。二、开创儒家思想1.产生背景①春秋时期是奴隶社会向封建社会转变时期,

充满着新与旧的矛盾(经济、政治、文化思想)

② 阶级关系上出现新的变化,传统礼法秩序

受到猛烈冲击,违背周礼行为司空见惯

(“礼乐征伐自天子出”---“自诸侯出”“自大夫出”)2.目的:通过恢复周礼,承担传承文化和

改善人际关系的社会道义3.核心内容:(礼、仁、中庸)1)“礼”的思想:含义:“周礼”----指西周建立的以分封制和宗法制为核心的等级名分制度.主张:“贵贱有序”----建立君君臣臣父父子子的社会秩序

“正名”---非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动//克己复礼

尊尊

——维护君主制、等级制

亲亲

——维护宗法制内容及实质何为“正名”?名---身份、地位

正名----人的言行与身份、地位一致君臣父子各安其位,遵守各自的名份——君君、臣臣、父父、子子。各级之间不越位、不僭礼。孔子“正名”的目的是什么? 在大变动的春秋战国时期,道德沦丧,天下无道,礼坏乐崩,为了维护西周分封制和宗法制,做到尊尊、亲亲,孔子在“礼”的基础上提出了“正名”。 不知礼,无以立也。

孔子礼主要是涉及社会等级、秩序建设,是外向性的规范。2)“仁”的思想——核心含义——《论语十则》子贡问曰:“有一言可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”“己欲立而立人,己欲达而达人。”(“忠”)(即“亲亲”:爱自己亲人 爱他人)行“忠恕”之道“爱人”方法------“仁”的表现:对于统治阶级:“内圣外王”——仁政、“为政以德”、民本思想对于普通人:子曰:“孝悌也者,其为仁之本欤?”孝敬父母,尊敬兄长注重家庭伦理关系的和谐,并将和谐的家庭的伦理扩展到社会上,从而来稳定社会秩序。认识:修身齐家治国平天下(目的是为了缓和阶级矛盾,在一定程度上反映了对人的重视,是有进步意义的。)杏坛说仁“己欲立而立人,己欲达而达人”

(《论语·雍也》) 杨伯峻先生注:自己要站得住,同时也使别人站得住;

自己要事事行得通,同时也使别人事事行得通。

钱穆先生注:自己想立,便也帮助人能立;

自己想达,便也帮助人能达。 “己所不欲,勿施于人”

(《论语·卫灵公》) 为政以礼简要说明孔子提出的“仁”的意义。积极意义:

仁即爱人,体现了人道主义的精神、和谐的人际关系,爱护人民的主张;仁还提出忘我的、无私的、积极奋发、自强不息的现实态度。

消极意义(目的):

“仁”的思想必须 “礼” 相结合,为统治阶级安定社会服务,为恢复西周贵贱有序的社会秩序服务,带有很大的落后性。极大地限制人的主观能动精神和创造欲望。 这种两重性作用于孔子以后的悠悠岁月,造成中华民族崇奉公德,压抑私欲,强调义务,蔑视权利,以及安贫乐道,因循保守的社会心理特征。 如果说“礼”是儒学的表层结构的话,那么“仁”就是它的思想核心。主要涉及个人的伦理、道德修养,是内向性的追求。

“人而不仁,如礼何?”

“克己复礼,为仁” 儒家学说是以“仁”释“礼”,“仁”、“礼”合一,力图将社会外在规范化为个体的内在自觉,再由个体自觉推广至整个社会,从而铺垫了中华民族文化心理、文化精神的根基。“互为表里”孔子希望通过仁和礼构建一个怎样的理想社会? 有等级之分但不过分对立,有仁爱但仍有差别的温情社会 ------体现了中庸思想

3)中庸之道 ——实现仁的方法

1.中庸的含义:

(1)处理任何事情都不偏不倚,能恰到好处;

(2)将各种正确的原则、思想等妥善加以调和,使他们互相补充,互相制约。

2.中庸与仁礼的关系

A.要实行仁和礼,就必须遵循中庸之道

B.中庸是划分君子和小人的重要依据 中庸思想可谓博大精深,它要求执政者“执其二端,用其中于民”(《中庸》),妥善协调各方面的矛盾,实现和谐(“和为贵”)的价值目标。 应该说中庸思想倡导的崇尚和平,讲究信义,注重人与自然、人与社会、人与国家、人与群体的和谐,是社会政治稳定与发展所必需的基本条件,对调适、化解、规范社会各方面利益的矛盾与冲突,使社会不至于在无谓的利益冲突中频繁动乱乃至消亡,有着不可低估的作用。探究:我们应该怎样面对孔子的中庸思想?它是不讲原则吗?是墙头草两边倒吗? “中庸” 的本意:也就是去除偏激,选择正确的道路。

中庸思想倡导崇尚和平,讲究信义,注重人与自然、人与社会、人与国家、人与群体的和谐,是社会政治稳定与发展所必需的基本条件,对调适、化解、规范社会各方面利益的矛盾与冲突,有着不可低估的作用。 三、古代大教育家孔子的教育成就①教育对象:“有教无类”,打破了奴隶主贵族垄断

教育的局面

②教育目标: 不仅把学生培养“成人”,而且要培养

成“君子”

③教学方法: 因材施教,注重言传身教

④教学内容: 孔子晚年整理编撰出“六经”,是我国

第一套完整的教科书,五经在我国两千

多年的封建社会里一直是官学和私学的

最基本的教材孔子的教育事迹及思想1,创办私学,打破官方垄断办学的传统。

2,在教育对象上,孔子倡导“有教无类”扩大了教育对象。从而使文化教育下移。

3,教学实践中重视启发学生的自觉性、主动性、强调实事求是的学习态度。“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”

“知之为知之,不知为不知,是知也”

4,教学方法上强调学与思的关系,学习与复习的关系。

5,在培养目标上强调弟子要有浓厚的参政意识。

“学而优则仕”

6,孔子还善于“因材施教”

“中人以上,可以语上也,中人以下,不可以语上也”学习态度:

学习方法:

个人修养:

温故而知新 学而不思则罔

思而不学则殆 三人行,必有我师人不知而不愠 见贤思齐焉

见不贤而内自省也学而时习之,不亦悦乎

知之为知之,不知为不知,是知也纵观孔子的一生,他对他的学生的影响,他的勤奋好学,他对真理、对理想、对完美人格的追求,他的正直、善良、谦虚、有礼,他对国家的忠诚与对老百姓的关心,都深深地感染着他的学生与后人。

孔子的弟子中,有些人几乎是终生陪伴着孔子,其情感之深,胜于父子兄弟。孔子死后,被葬于曲阜城北的泗水岸边,弟子们以对父亲之礼仪对待孔子,为其服丧3年。子贡在孔子的坟前盖了一间小屋,为孔子守坟6年。中国历史上创办私学的先行者,第一位职业教师,得到了弟子们的衷心尊敬。

孔子被后世尊为“万世师表”,成为最负盛名的伟大教育家。孔子是具有高尚师德的一代宗师。 孔子被后世尊为“万世师表”,成为最负盛名的伟大教育家。四、儒学对后世的影响1.对中国:①政治:大思想家,儒家学派的创始人,儒家学说成为

几千年中国传统社会的主流思想,影响深远。

“六经”是留给中国最宝贵的遗产,其中五经奠

定了中国封建社会传统政治的理论基础,成为

中国古代传统文化的核心内容。

②教育:大教育家:改变了以往贵族垄断文化的局面,

为教育的推广创造了条件。私学的形式也保证

了中国文化免受朝代变迁的影响,连续不断的

发展下来。世界看孔子:联合国教科文组织把孔子列为影响世界进程的十大文化名人之首;“人类要在21世纪生存下去,必须回到2500年前,从孔子那里寻找智慧。”

——世界75位诺贝尔奖获得者评价孔子孔子的思想1993年9月被全球主要宗教的代表人作为人类和平共存的基本原则写入《走向全球伦理宣言》2、对亚洲:儒家思想成为亚洲许多国家传统文化的

组成部分①对日本:受中华文化影响最早的是日本A.儒家的“民本”思想成为自由民权思想家走上追求

民主之路的桥梁

B.儒家的“义利之辨”成为日本资本主义兴起和发展

的道德支柱

C.儒家的“忠孝”观念为近代日本的国家和企业服务

D.儒家的“中庸”概念用来协调日本的现代政治

……②对韩国:韩国受儒学影响最深A.孔子在韩国被尊为“大成至圣文宣王”每年都举行

盛大的“释奠大祭”纪念孔子诞辰

B.韩国有儒教学会、儒教文化研究所等机构,在20多所

大学里还设有专门研究儒教的学科,80%的人信奉儒

教或受过儒教的熏陶

C.提出了“文化立国”的国策,挖掘儒教的精髓,把传

统文化融入到现代生活之中

……③对越南:儒学在秦汉时期即已传入越南越南儒、佛、道三教合一或三教融合的色彩比中国

浓厚得多,越南人称之为“三教同源”3、对欧洲:明清以后,孔子学说被传到西方,《论语》

被译成拉丁文、英文等,欧洲启蒙思想家

受到儒家思想的启发组图:北欧孔子学院在瑞典首都斯德哥尔摩成立全球第一所孔子学院21日在韩国汉城正式揭牌 非洲首家孔子学院将落户肯尼亚 中国与瑞典合作建立孔子学院 孔子高贵的行谊和伟大的伦理道德思想,不仅影响了他的国人,也影响了全人类。孔子学说世代相传,提示全世界人类丰富的为人处世原则。

-----里根(美前总统)冰火两重天

---近代以来孔子的地位

1.春秋、战国、秦、汉初----冷遇

2.汉武帝之后----正统

3.维新派----改革先师

4.陈独秀----打倒孔家店

5、批林批孔---文革时期

6、传统文化代表----现代

阅读下列材料:

1、非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动 ——《论语.颜渊》

2、人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

——《论语.八佾》

3、道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。 ——《论语.为政》

4、君子和而不同,小人同而不和?

——《论语.子路》

请回答

1)概括孔子上述言论反映出他怎样的政治主张。

2)结合社会历史背景分析孔子提出这些主张的原因和目的1)重视礼,强调仁,主张以德和礼治理国家,以中庸思想协调礼和仁的关系,实现社会的和谐完美。2)原因:

春秋时期是奴隶制社会向封建制社会转变的时期,“礼崩乐坏”,新旧势力矛盾激化,人际关系紧张。

目的:

恢复周礼,传承文化和改善人际关系

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

──《论语·为政》孔子说自己15岁时就立志学习知识,来提高自己的精神境界;

30岁时懂得了礼,言行都很得当;

40岁时已经成为知者;到了50岁、60岁,孔子认识到天命了,并且能够顺乎天命了;

70岁时能从心所欲,所做的一切自然而然正确,这是圣人发展的最高阶段。●孔子杏坛讲学六艺——礼、乐、射、御、书、数 管理内政:中都宰 司空 大司寇

55岁左右仕途失意。 以后再也没有为官

外交胜利:夹谷之会

改革碰壁

失意去鲁从政鲁国( 51—54岁:从政生涯,人生辉煌)公元前500年,孔子作为主持礼仪的副使,参加了齐景公提议举行的齐鲁两国之间的夹谷之会。当他看到齐国组织一批人企图制造混乱、劫持鲁定公的时候,挺身来到齐景公面前,指责齐国失礼。当时周礼是诸侯的行为准则,失礼即成为丑闻。齐景公见势不妙,当即承认错误,挥退众人。齐人不肯就此罢休,在起草盟约时提出,如果齐国有事出兵,鲁国必须派300乘兵车相助,否则就是破坏盟约。孔子针锋相对地提出,齐国必须归还强占鲁国的汶阳之田,否则也是破坏联盟。孔子就是这样利用周礼和自己的勇敢机智,顶住了强齐的外交攻势,为鲁国争得了荣誉和利益。 接连出现了两件对孔子不利的事情。一是由于夹谷之会的失利,加之担心鲁国的强盛,齐景公接受大夫黎祖的献计,派人给鲁国送来美女与骏马。鲁定公与季孙氏欣然接受后,沉醉于女乐中,三月不理朝政,不见孔子。二是鲁公郊祭,按惯例,仪式结束后,要把祭肉分给大臣,每次都有孔子一份,但这次却有意没有给孔子,使孔子感到愤懑。失意的孔子于是决定辞去职务,离开鲁国,希望到其他诸侯国实现自己的政治理想。 孔子终生热衷于从事政治,有一腔报国之热血,也有自己的政治见解,但最高统治者对于他始终是采取一种若即若离、敬而远之的态度。他真正参与政治的时间只有四年多, 在这四年多的时间里,他干了不少事,职务提升也很快。但终究因为与当权者政见不同而分道扬镳了。 周游列国,推行儒家学说(55--68)孔子周游列国,推行儒家学说思考: 孔子的周游列强结果如何? 这种结果是必然还是偶然的? “苟有用我者,三年有成。” 14年的坎坷悲歌,可以看出孔子的怎样的品质? 由于政治理想破灭,孔子曾整理出《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》等典籍。对中华文化的传承做出了巨大的贡献。

《诗经》书影《周礼》书影如何理解儒家“内圣外王”的理想人才标准?

“内圣”-----具有高度道德修养的人,

“外王”----------施行仁政,建立事功者。

儒家把能够实现修身齐家治国平天下的人视为古代社会理想的政治人才。

孔子的有教无类孔子的弟子中,成份是相当复杂多元的。既有贵族子弟,如孟懿子、南宫敬叔、司马牛等;又有家境贫穷、出身卑微的,如颜回、闵子骞、曾参、子路等;也有家境富裕的,如子贡、冉有等;有天资聪颖的,如颜回、子游、子夏等;也有相对愚钝的,如曾参、子路等;有的是父子同窗,如颜由、颜回父子,曾点、曾参父子等;有的是叔侄同师,如冉耕、冉雍叔侄等;还有一些是品行较差,甚至有过“前科”的,如公冶长、宰我等。对于学生,不论出身、不论贫富、不论贤愚、不论善恶,不论年龄,孔子都是一视同仁,“欲来者不拒,欲去者不止”。而且,孔子还能根据各自的个性特长,如颜回的贤明、端木赐的善辩、高柴的的愚笨、曾参的迟钝、颛孙师的偏激、仲由的鲁莽等,因材施教,循循善诱,不厌其烦,悉心教导。 2003年10月到2004年2月在法国巴黎集美博物馆举办了为期四个月的“孔子文化展”,每天参观人数多达4000人,法国文化部长说到“孔子属于全世界,属于全人类。”西方社会兴起了一阵孔子文化热。美国文化部长说:孔子的人格与他的业绩,值得受到中国和全世界人民的最高敬意。

法国文化部长说:从久远的年代开始,欧洲就承认了孔子这位中国和全世界著名的思想家与哲学家。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的政治家

- 一 千秋功过秦始皇

- 二 盛唐伟业的奠基人——唐太宗

- 三 “康乾盛世”的开创者——康熙

- 专题二 东西方的先哲

- 一 儒家学派的创始人——孔子

- 二 古希腊的先哲

- 专题三 欧美资产阶级革命时候的杰出人物

- 一 英国资产阶级革命与克伦威尔

- 二 美国首任总统乔治.华盛顿(一)

- 二 美国首任总统乔治.华盛顿(二)

- 四 “军事天才”拿破仑.波拿巴(一)

- 五 “军事天才”拿破仑.波拿巴(二)

- 专题四 “亚洲觉醒”的先驱

- 一 中国民族民主革命的先行者——孙中山(一)

- 二 中国民族民主革命的先行者——孙中山(二)

- 三 圣雄甘地

- 四 “土耳其之父”凯末尔

- 专题五 无产阶级革命家

- 一 科学社会主义的创始人——马克思与恩格斯(一)

- 二 科学社会主义的创始人——马克思与恩格斯(二)

- 三 俄国无产阶级革命的导师——列宁(一)

- 四 俄国无产阶级革命的导师——列宁(二)

- 五 新中国的缔造者——毛泽东(一)

- 六 新中国的缔造者——毛泽东(二)

- 七 中国改革开放的总设计师(一)

- 八 中国改革开放的总设计师——邓小平(二)

- 专题六 杰出的中外科学家

- 一 中国科技之光

- 二 影响世界发展进程的科学巨人