《有的人》[下学期]

图片预览

文档简介

课件16张PPT。《有的人》臧克家执教:严薇

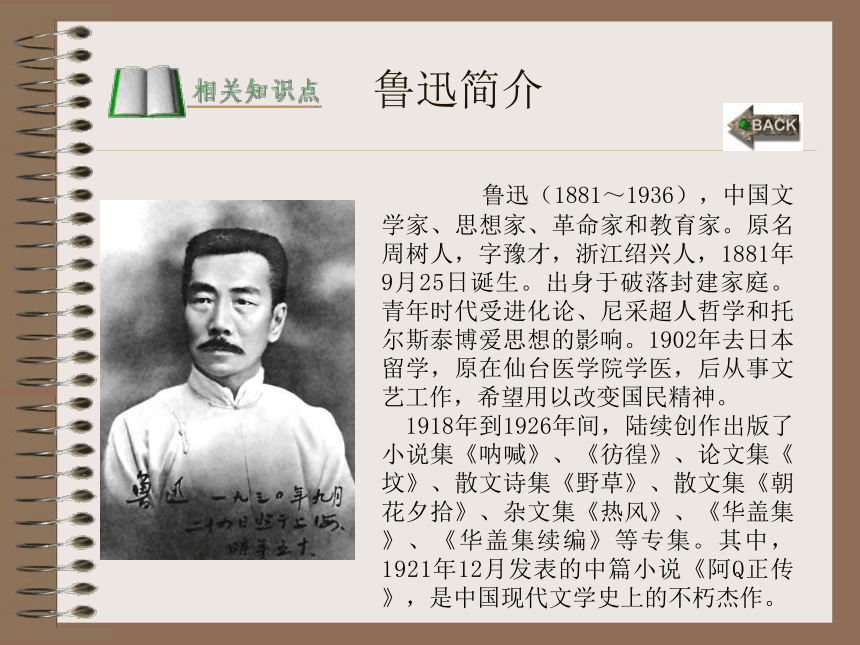

学校:王庄镇中学作者简介《有的人》鲁迅简介《野草 题词》《自嘲》课文分析课内延伸补充练习课后作业目录臧克家简介----纪念鲁迅有感 有的人 鲁迅(1881~1936),中国文学家、思想家、革命家和教育家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,1881年9月25日诞生。出身于破落封建家庭。青年时代受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后从事文艺工作,希望用以改变国民精神。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、论文集《坟》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集。其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上的不朽杰作。

鲁迅简介课文分析思考讨论:这首诗可以分几部分?每一部分的主要

内容是什么? 全诗可以分为三部分:

第一部分(第1节):以鲜明的对比评价两种截然不同的人。

第二部分(第2、3、4节):从两种人对人民不同态度的对比中,热情颂扬了鲁迅先生战斗而伟大的一生。

第三部分(第5、6、7节):从人民对两种人不同态度的对比中,抒发了作者及人民永远怀念鲁迅的深厚感情。

分析第一节这一节诗有两个“活”字两个“死”字,如何理解它们的含义?第一个“活”指肉体活着,

第二个“活”指精神活着;

第一个“死”指精神死亡,

第二个“死”指躯体死亡。比较学习诗歌第二、三部分 (1)

互相照应,

2、3、4节

分别照应

5、6、7节。 请同学们默读课文第二、三部分看看它们之间有什么联系?这首诗使用了一种典型的表现手法,是什么?在诗中是如何体现的?2、3、4节每一节的前两句都

写反动统治者对待人民群众的

态度,每一节的后两句都写像

鲁迅这样的人对待人民群众的

态度;5、6、7节每一节的前

两句都写人民群众对反动统治

者的态度,每一节的后两句都

写人民群众对鲁迅这样的人的

称颂。

对比;这首诗中有几个句子出自鲁迅先生的作品,请同学们找出来并说说出自鲁迅的哪一首诗?作者为什么这样安排?“有的人

俯下身子给人民当牛马”

《自嘲》

“有的人

情愿作野草等着地下的火烧”

《野草 题词》

作者借鲁迅的诗来表现鲁迅的

高尚品质

节选 我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。 地火在地下运行,奔突;熔岩一旦喷出,将烧尽一

切野草,以及乔木,于是并且无可朽腐。 但我坦然,欣然。我将大笑,我将歌唱。 天地有如此静穆,我不能大笑而且歌唱。天地即

不如此静穆,我或者也将不能。 我以这一丛野草,在明与暗,生与死,过去与未

来之际,献于友与仇,人与兽,爱者与不爱者之前作

证。 为我自己,为友与仇,人与兽,爱者与不爱者,

我希望这野草的死亡与朽腐,火速到来。要不然,我

先就未曾生存,这实在比死亡与朽腐更其不幸。 《野草 题词》

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。 破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。 横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。 躲进小楼成一统,管它冬夏与春秋。

(1932年)

《自嘲》这两种人最后的结局如何?AB(1)“把他摔垮”,即打倒、推翻之意。

(2)“名字比尸首烂得更早”,即被人民忘记,被人民唾弃。

(3)“他们的下场可以看到”,即身败名裂、遗臭万年。

(1)“永远记住他”。

(2)“到处是青青的野草”,即鲁迅精神到处被传颂,被延续。

(3)“把他抬举得很高,很高”,表现了广大人民群众对鲁迅

先生无比崇拜,无限爱戴的深厚感情。

课内延伸 1、迅速默读全诗,体会:“有的人”究竟指哪些人呢?

每节诗的前两句都指反动统治者,他们虽然“活着”却如行尸走肉,他们欺压百姓,下场可耻。每节诗的后两句都是指鲁迅以及像鲁迅这样的人,他们虽死犹生,永远活在人民心中,赢得人民的尊敬和歌颂。诗作的侧重点是歌颂鲁迅及像鲁迅一样的人。

2、既然文章主要是纪念鲁迅,那么把诗的题目改为“鲁迅赞”或者“纪念鲁迅”好不好?

《有的人》更含蓄,而且扩大了诗歌的内涵,使得诗歌更具有普遍意义。 补充练习阅读泰戈尔的《某人》,与《有的人》进行比较,看看泰戈尔所赞美的“你”和课文里赞美的“有的人”有哪些相同的美德?两首诗都运用对比的手法,但又有不同,说说不同之处在哪? 某 人你的天性是忘掉自己,

我们心中却把你牢记。

你总是爱把自己隐匿,

我们的爱戴使你发射光辉。你把发自心灵的光芒,

带给那黑暗的东西。

你从不寻求名声和崇拜,

可是爱之神发现了你。共同的美德是为人民服务,从不追求个人名利,但人民却深深爱戴他们;课文中是把两种人进行对比,某人是把你对自己的态度和人们对你的态度进行对比。课后作业上图书馆借阅或上网阅读臧克家的作品《老马》、《罪恶的黑手》。 再见!

学校:王庄镇中学作者简介《有的人》鲁迅简介《野草 题词》《自嘲》课文分析课内延伸补充练习课后作业目录臧克家简介----纪念鲁迅有感 有的人 鲁迅(1881~1936),中国文学家、思想家、革命家和教育家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,1881年9月25日诞生。出身于破落封建家庭。青年时代受进化论、尼采超人哲学和托尔斯泰博爱思想的影响。1902年去日本留学,原在仙台医学院学医,后从事文艺工作,希望用以改变国民精神。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、论文集《坟》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集。其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上的不朽杰作。

鲁迅简介课文分析思考讨论:这首诗可以分几部分?每一部分的主要

内容是什么? 全诗可以分为三部分:

第一部分(第1节):以鲜明的对比评价两种截然不同的人。

第二部分(第2、3、4节):从两种人对人民不同态度的对比中,热情颂扬了鲁迅先生战斗而伟大的一生。

第三部分(第5、6、7节):从人民对两种人不同态度的对比中,抒发了作者及人民永远怀念鲁迅的深厚感情。

分析第一节这一节诗有两个“活”字两个“死”字,如何理解它们的含义?第一个“活”指肉体活着,

第二个“活”指精神活着;

第一个“死”指精神死亡,

第二个“死”指躯体死亡。比较学习诗歌第二、三部分 (1)

互相照应,

2、3、4节

分别照应

5、6、7节。 请同学们默读课文第二、三部分看看它们之间有什么联系?这首诗使用了一种典型的表现手法,是什么?在诗中是如何体现的?2、3、4节每一节的前两句都

写反动统治者对待人民群众的

态度,每一节的后两句都写像

鲁迅这样的人对待人民群众的

态度;5、6、7节每一节的前

两句都写人民群众对反动统治

者的态度,每一节的后两句都

写人民群众对鲁迅这样的人的

称颂。

对比;这首诗中有几个句子出自鲁迅先生的作品,请同学们找出来并说说出自鲁迅的哪一首诗?作者为什么这样安排?“有的人

俯下身子给人民当牛马”

《自嘲》

“有的人

情愿作野草等着地下的火烧”

《野草 题词》

作者借鲁迅的诗来表现鲁迅的

高尚品质

节选 我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。 地火在地下运行,奔突;熔岩一旦喷出,将烧尽一

切野草,以及乔木,于是并且无可朽腐。 但我坦然,欣然。我将大笑,我将歌唱。 天地有如此静穆,我不能大笑而且歌唱。天地即

不如此静穆,我或者也将不能。 我以这一丛野草,在明与暗,生与死,过去与未

来之际,献于友与仇,人与兽,爱者与不爱者之前作

证。 为我自己,为友与仇,人与兽,爱者与不爱者,

我希望这野草的死亡与朽腐,火速到来。要不然,我

先就未曾生存,这实在比死亡与朽腐更其不幸。 《野草 题词》

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。 破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。 横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。 躲进小楼成一统,管它冬夏与春秋。

(1932年)

《自嘲》这两种人最后的结局如何?AB(1)“把他摔垮”,即打倒、推翻之意。

(2)“名字比尸首烂得更早”,即被人民忘记,被人民唾弃。

(3)“他们的下场可以看到”,即身败名裂、遗臭万年。

(1)“永远记住他”。

(2)“到处是青青的野草”,即鲁迅精神到处被传颂,被延续。

(3)“把他抬举得很高,很高”,表现了广大人民群众对鲁迅

先生无比崇拜,无限爱戴的深厚感情。

课内延伸 1、迅速默读全诗,体会:“有的人”究竟指哪些人呢?

每节诗的前两句都指反动统治者,他们虽然“活着”却如行尸走肉,他们欺压百姓,下场可耻。每节诗的后两句都是指鲁迅以及像鲁迅这样的人,他们虽死犹生,永远活在人民心中,赢得人民的尊敬和歌颂。诗作的侧重点是歌颂鲁迅及像鲁迅一样的人。

2、既然文章主要是纪念鲁迅,那么把诗的题目改为“鲁迅赞”或者“纪念鲁迅”好不好?

《有的人》更含蓄,而且扩大了诗歌的内涵,使得诗歌更具有普遍意义。 补充练习阅读泰戈尔的《某人》,与《有的人》进行比较,看看泰戈尔所赞美的“你”和课文里赞美的“有的人”有哪些相同的美德?两首诗都运用对比的手法,但又有不同,说说不同之处在哪? 某 人你的天性是忘掉自己,

我们心中却把你牢记。

你总是爱把自己隐匿,

我们的爱戴使你发射光辉。你把发自心灵的光芒,

带给那黑暗的东西。

你从不寻求名声和崇拜,

可是爱之神发现了你。共同的美德是为人民服务,从不追求个人名利,但人民却深深爱戴他们;课文中是把两种人进行对比,某人是把你对自己的态度和人们对你的态度进行对比。课后作业上图书馆借阅或上网阅读臧克家的作品《老马》、《罪恶的黑手》。 再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 一 海燕

- 二 白杨礼赞

- 三 石榴

- 四 马说

- 五 紫藤萝瀑布

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 纪念白求恩

- 七 敬业与乐业

- 八 多一些宽容

- 九 人的高贵在于灵魂

- 十 陋室铭

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 沙漠里的奇怪现象

- 十二 我们的知识是有限的

- 十三 短文两篇

- 十四 叫三声夸克

- 十五 花儿为什么这样红

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 孔乙己

- 十七 范进中举

- 十八 口技

- 十九 变色龙

- 二十 窗

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 错过

- 二十二 散步

- 二十三 送东阳马生序

- 二十四 我骄傲,我是一棵树

- 二十五 有的人

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 悼念玛丽·居里

- 二十七 在莫泊桑葬礼上的演讲

- 二十八 在联邦德国海姆佗市市长接见仪式上的答词

- 二十九 在萧红墓前的五分钟讲演

- 三十 北京申奥陈述发言两篇

- 诵读欣赏